Раздел 1. Предмет гигиены и экологии человека

Тема № 1: ВВЕДЕНИЕ. ПРЕДМЕТ И СОДЕРЖАНИЕ ГИГИЕНЫ, ЭКОЛОГИИ И

ЭКОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА.

Знания:

Терминология и структура предмета

Роль экологии и гигиены в системе наук, изучающих природную среду.

Задачи экологии и гигиены.

Методы гигиенических исследований.

Гигиеническое нормирование.

УМЕНИЯ:

Использовать полученные знания в просветительской работе

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ:

Определение понятий экология, экология человека и гигиена. Предмет и содержание экологии, экологии человека и гигиены.

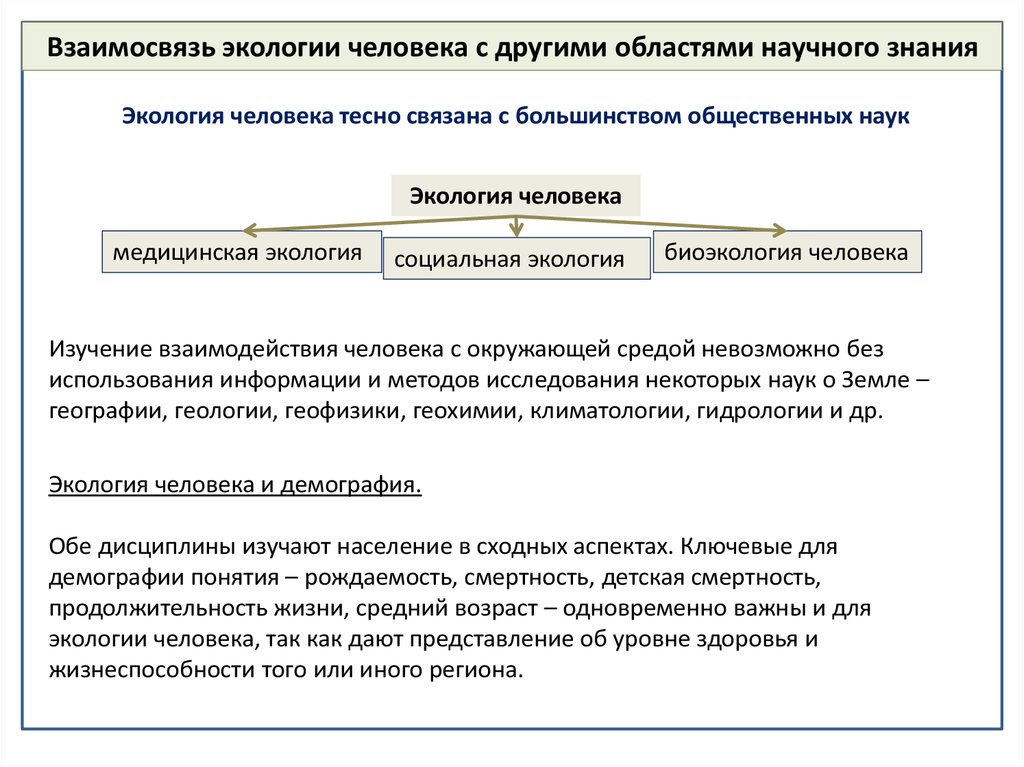

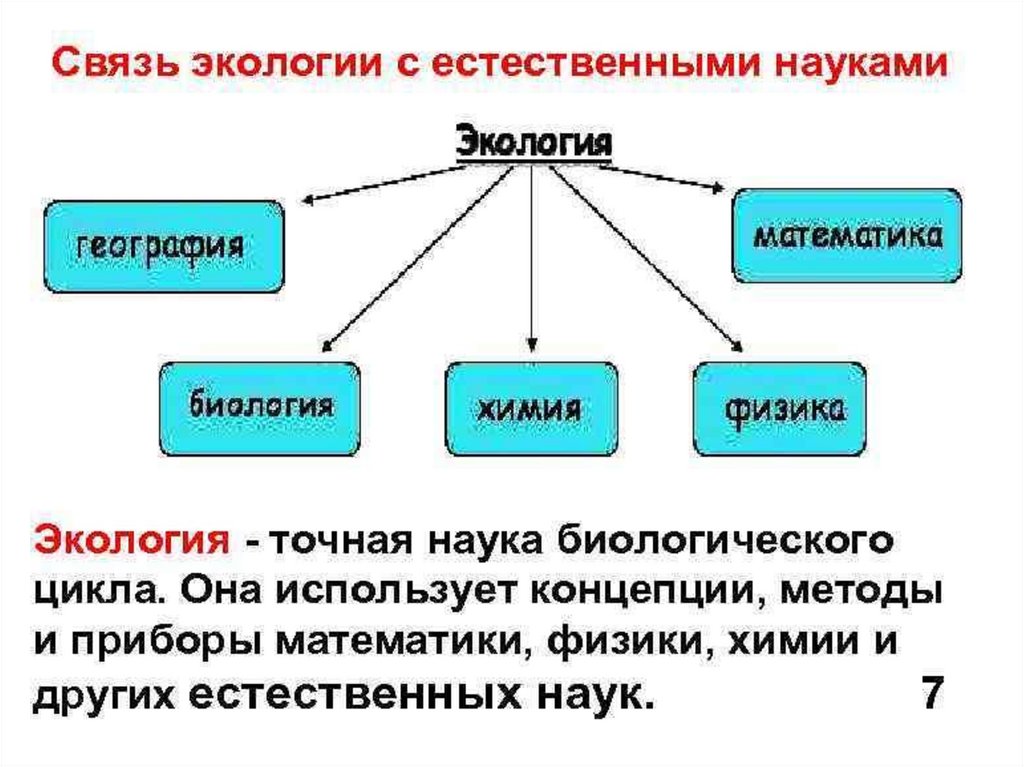

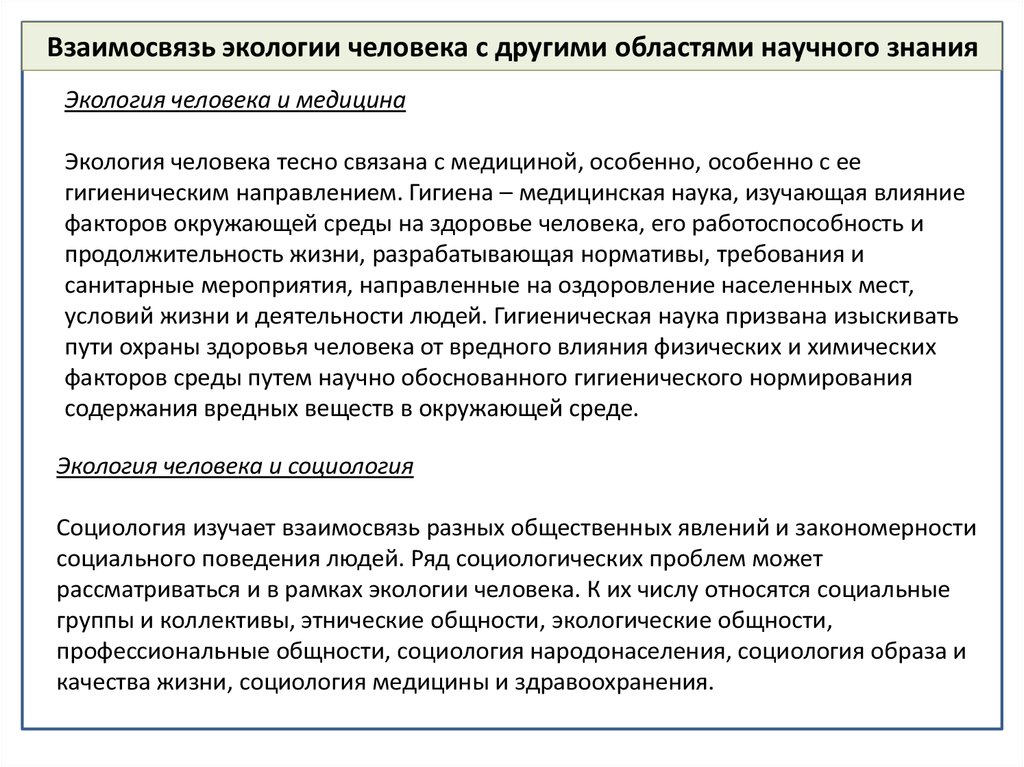

Взаимосвязь экологии, экологии человека и гигиены и их место в системе медицинских и биологических наук.

Основные исторические этапы развития экологии и гигиены.

Основные законы гигиены.

Методы гигиенических исследований и гигиеническое нормирование.

Роль среднего медицинского работника в просветительной работе с населением.

Определение понятий экология, экология человека и гигиена. Предмет и

содержание экологии, экологии человека и гигиены.

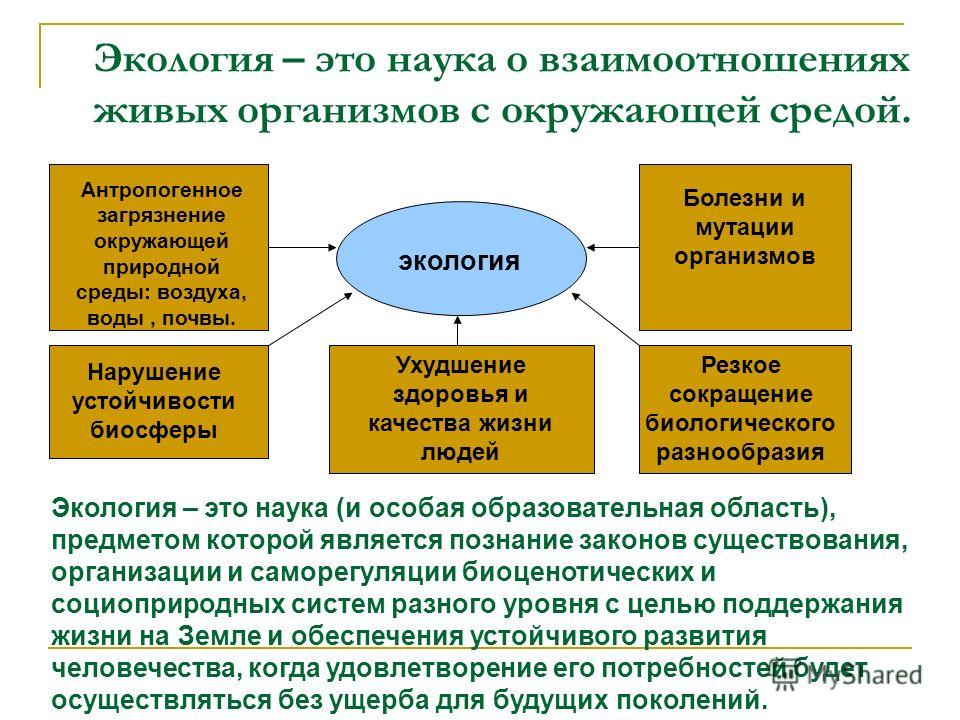

Экология (греч. – учение о доме) – это наука об

отношениях растительного мира и животных

организмов и образованных ими сообществ

между собой и с окружающей средой.

Термин «экология» предложен немецким

ученым Э. Геккелем в 1866 г. В целом,

проблемы большой экологии охватывают

все вопросы жизнедеятельности всех

живых организмов. Поэтому по отношению

к предметам изучения экология

подразделяется на экологию любого

живого существа- микробов, растений,

животных и т.

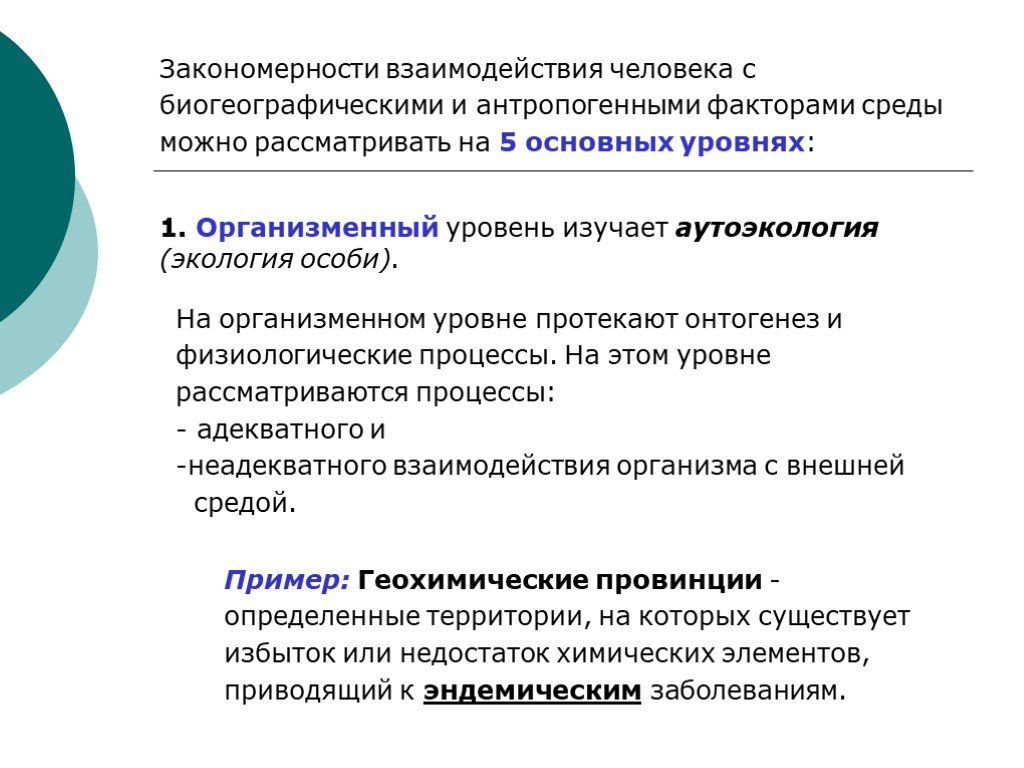

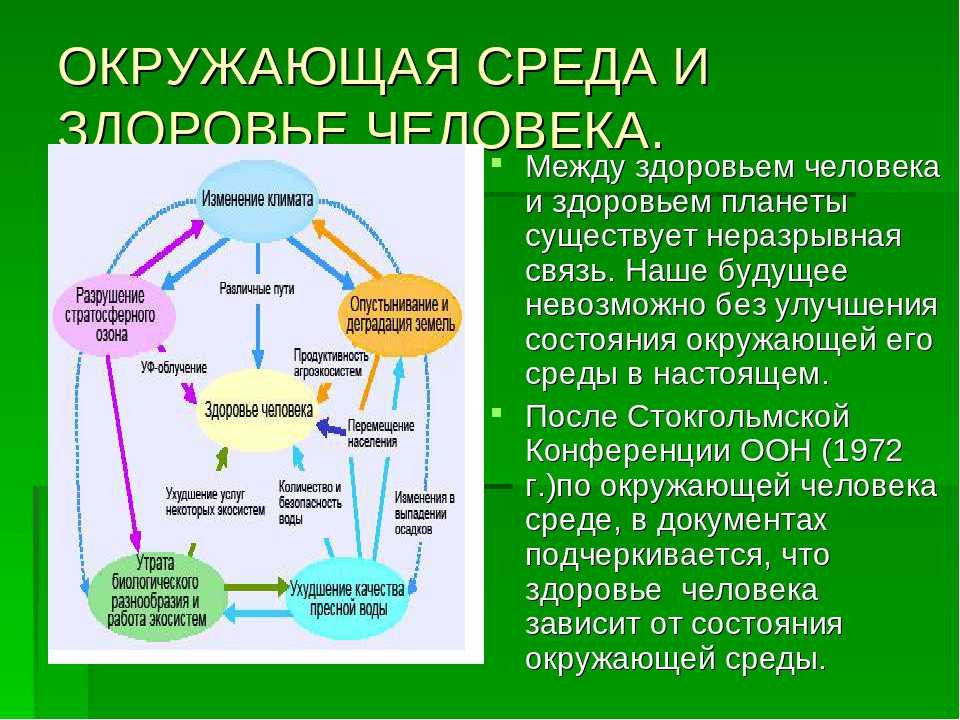

Нас интересует экология человека, которая изучает влияние факторов окружающей среды на человека и в свою очередь влияние человека и групп людей на окружающую среду. С ней тесно связана медицинская экология, изучающая болезни человека, вызванные загрязненной средой, и способы их предупреждения. Здоровье населения на любой территории – лучший показатель состояния среды его обитания.

Понятие «гигиены» восходят в глубокую древность. Гигиея – дочь бога медицины Асклепия, изображавшаяся красавицей с чашей в руке, обвитой змеей – богиня здоровья, лечившая солнцем, водой и воздухом, соблюдением чистоты тела. Другая ее сестра – Панацея – лечила лекарствами.

Взаимосвязь экологии, экологии человека и гигиены и их место в системе медицинских и биологических наук. Задачи экологии и гигиены. Санитария.

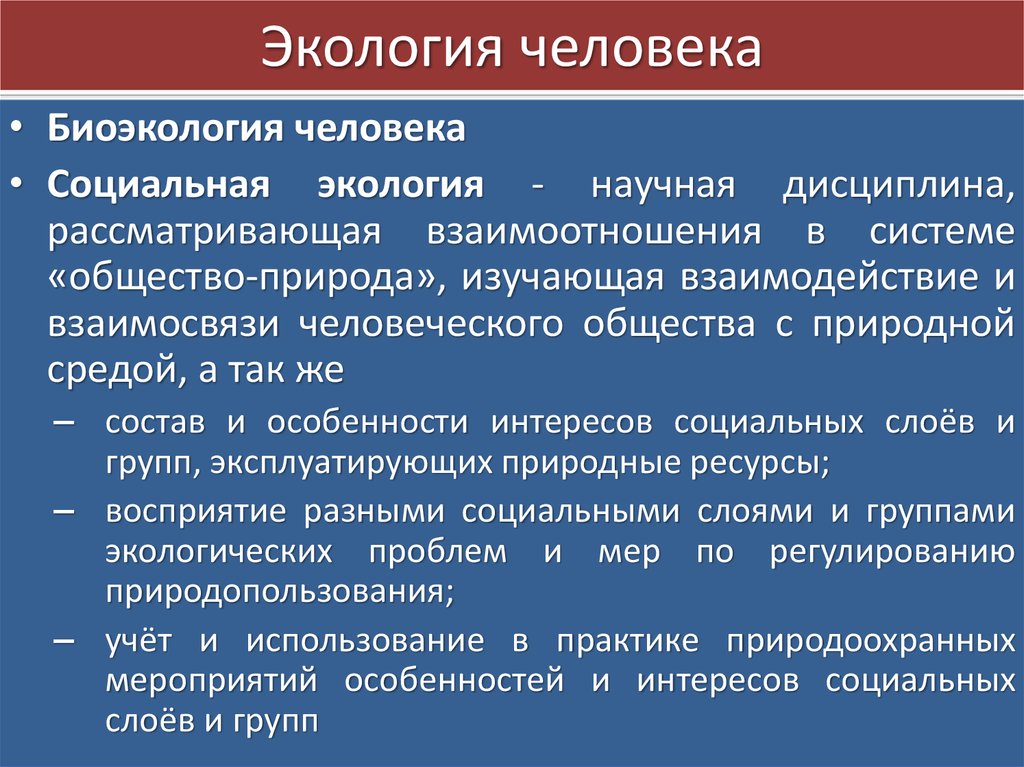

Экология человека – это часть экологии – т. е. всей жизни на Земле. Если наука экология изучает способы жизни и выживания всех живых существ на Земле, то экология человека — изучает как выжить человеку, особенно в эпоху перенаселения и увеличивающегося загрязнения Земли. Проблемой экологии человека является поиск методов нравственного и духовного воспитания человека, чтоб он осознал свое место в природе и не портил ее. Медицинская экология является составной частью экологии человека, изучающая экологические болезни человека.

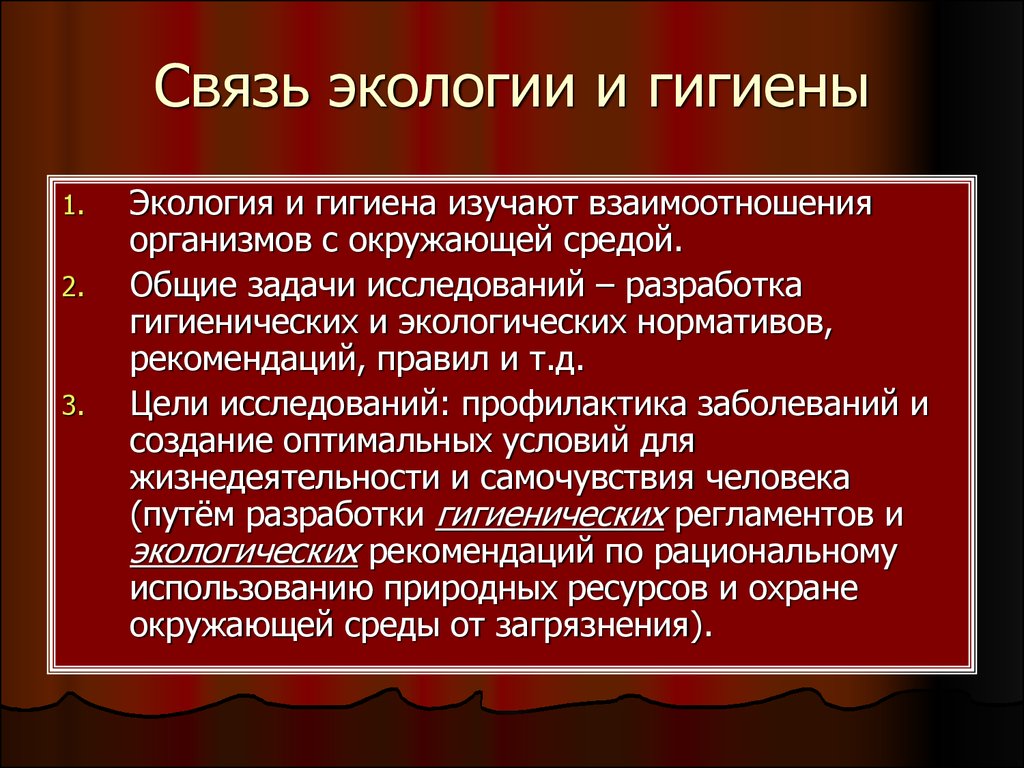

Если

для человека экология – это место

проживания с ежесекундное общением с окружающими

факторами –микроклиматом, воздухом,

водой, пищей и др., с которыми организм

ведет постоянное соприкосновение и

борьбу за выживание, то гигиена – это

инструмент, который изучает влияние условий жизни человека в

экологической обстановке, как они влияют

на его здоровье, работоспособность

продолжительность жизни, и на основании

этого изучения разрабатывает рекомендации по снижению риска вредного

влияние окружающей среды на здоровье.

Санитария – это практическое претворение в жизнь гигиенических норм и правил. Если гигиена – наука с рекомендациями по сохранению и улучшению здоровья, то санитария – это практическая деятельность человека, с помощью которой достигается выполнение гигиенических правил. Но в жизни «знаю и выполняю/но не выполняю» или «не знаю и не выполняю» – это и есть уровень санитарной культуры человека.

Используя гигиенические знания, санитария помогает человеку выжить, продлить жизнь и размножиться.

Во взаимоотношении этих дисциплин можно ориентироваться с помощью следующих девизов: «ЭКОЛОГИЯ – ЖИВУ!», «ГИГИЕНА – ЗНАЮ КАК ДЕЛАТЬ!» и «САНИТАРИЯ – А ДЕЛАЮ ВОТ ТАК!».

Еще

один пример на взаимоотношение этих

дисциплин: укус комара – это экология;

знаю, что он может вызвать малярию, надо

сделать прививку – это гигиена;

прихлопываю/не прихлопываю его, делаю/не

делаю прививку от малярии – это санитария.

Поэтому все последующие наши лекции будут строиться из трех направлений или разделов: экологический раздел – изучение факторов окружающей среды и их свойств; в разделе гигиены – изучение воздействия этих факторов на здоровье человека и раздел санитарии – ознакомление с рекомендациями по способам и методам ограничения этих вредных воздействия и развития полезных навыков.

Подготовка современного фельдшера, акушерки или медсестры в современных условиях немыслима без гигиенических знаний, которые тесно связаны с экологическим мировоззрением, профилактикой и клинической медициной. Гигиенические знания касаются вопросов питания, труда, устройства больниц, здорового образа жизни и т.д. Познав их, вы поймете, что на первом месте идут гигиенические рекомендации по формированию здорового образа жизни, а потом лекарства.

Поэтому медицинский работник в области гигиены и экологии человека должен знать:

его проживания и труда;

трудится человек, чтобы предвидеть появление болезни и дать рекомендации как избежать или

снизить риски для здоровья воздействий факторов;

экологических

факторов и соответствующих им

санитарно-гигиеническим рекомендациям.

В процессе изучения гигиены вы узнаете, что у значительной части населения отсутствуют элементарные экологические знания, что и определяет развитие у конкретного человека развитие определенной болезни. Опираясь на знания анатомии, физиологии, биологии и других предметов, которые вы изучите в училище, вы получите знания (а желательно, и убеждения!), необходимые для вашей профилактической деятельности, которые помогут бороться с болезнями, давать рекомендации по формированию здорового образа и самим оставаться здоровыми и служить образцом для подражания.

Экология человека и социальная экология

Особенности социальной экологии

Социальная экология – одна из наиболее молодых экологических наук, она появилась во время так называемого «второго расширения предмета экологии», на рубеже 1960-х-1970-х гг. В это время появился целый комплекс новых дисциплин, в значительной мере изменивших само понимание экологии – ранее одной из биологических наук.

Замечание 1

Термин «социальная экология» фактически подразумевает экологию любых сообществ, т.е. может трактоваться в синэкологическом, демэкологическом смысли и т.д., без «привязки» к конкретному виду. Однако принято понимать под этим термином исключительно экологию человеческого общества.

Структура социальной экологии

К нынешнему времени в структуре социальной экологии существует три главных направления:

Изучение взаимоотношений общества с его окружающей средой на планетарном уровне. Это глобальная экология. В этой дисциплине также произошел переход от преимущественно климатологических и геологических аспектов к социальным, а также глобальному влиянию антропогенных факторов на природу.

Изучение специфики взаимодействия с природной средой разных групп населения и человеческого общества в целом. Это «классическая» социальная экология, или социальная экология в узком понимании. Основной проблематикой данной дисциплины является взаимосвязь и взаимовлияние отношений человека к своему социальному и природному окружению.

В том числе важной проблемой является антропоцентризм – восприятие человеком, крупными социальными группами и обществом в целом себя как центра мироздания, что порождает множество как социальных и политических, так и экологических неблагоприятных последствий для человечества.

В том числе важной проблемой является антропоцентризм – восприятие человеком, крупными социальными группами и обществом в целом себя как центра мироздания, что порождает множество как социальных и политических, так и экологических неблагоприятных последствий для человечества.Экология человека. Предметом этой науки является изучение системы взаимоотношений с окружающей средой человека именно как биологического существа. Сюда относятся проблемы целенаправленного управления здоровьем человека, населения, усовершенствование человека как биологического вида, прогностика воздействия на здоровье динамики среды обитания, нормирование в системах жизнеобеспечения и т.д.

Экология человека как одно из направлений социальной экологии

Экология человека является на сегодняшний день наиболее разработанным направлением социальной экологии, во многом потому, что она имеет дело не столько с обществом, как организованной (или неорганизованной) совокупностью людей, сколько с конкретными индивидами. Исторически на заре экологической науки аутэкология также развивалась быстрее синэкологии, что, видимо, отражает интуитивно более легкое понимание исследователями закономерностей, действующих на уровне индивида, чем сообщества.

Исторически на заре экологической науки аутэкология также развивалась быстрее синэкологии, что, видимо, отражает интуитивно более легкое понимание исследователями закономерностей, действующих на уровне индивида, чем сообщества.

Замечание 2

Экология человека решает наименее дискуссионные и более понятные населению вопросы, чем прочие отрасли социальной экологии. Поэтому в общественном сознании они считаются и более актуальными. Кроме того, именно по этим вопросам возможна не только разработка, но и применение тех или иных рекомендаций.

Если, например, в плане глобального взаимодействия общества и природы рекомендации, предложенные уже десятилетия назад (например, результаты работы римского Клуба) по разным причинам так и не были использованы обществом, то, например, в сфере охраны здоровья, нормирования содержания или выбросов вредных веществ они хотя бы в некоторой степени применяются на практике.

Специфика методологии социальной экологии

Положение социальной экологии на стыке естественных, гуманитарных и технических наук, а также специфика предмета исследования определяет применение в комплексе естественнонаучных методов, методов гуманитарных наук и методологии системных исследований.

Важную роль в этой науке играет методология глобального моделирования. В ее структуре исследуются причинно-следственные связи между социальными и экологическими явлениями, изучается общая структура основных связей между уровнями, осуществляется количественная оценка материала, изучение роли каждого из факторов по отдельности и всей их совокупности в целом, и т.д.

Основная задача социальной экологии состоит в создании теории динамики взаимоотношений человека и природы, научной основы преобразования человеком природной среды.

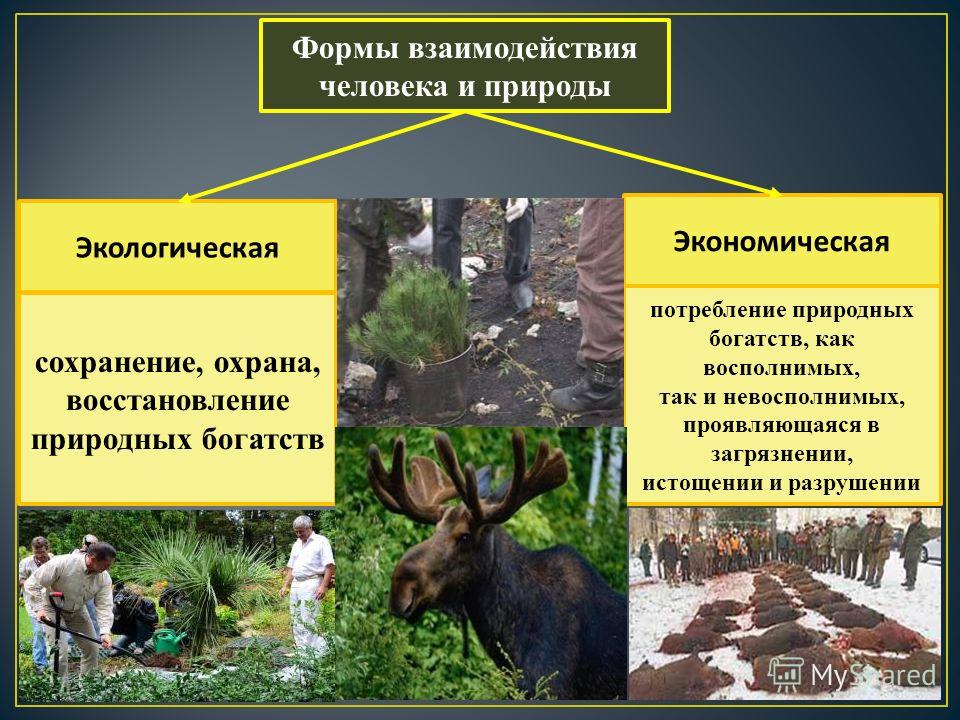

Взаимоотношения человека и окружающей среды

Прочитав эту статью, вы узнаете об отношениях между человеком и окружающей средой.

Человека нельзя рассматривать в отрыве от окружающей его среды. Во всем мире потребности людей по-прежнему сильно различаются.

РЕКЛАМА:

Когда-то экологические проблемы, обсуждаемые в международных организациях, в основном были бы признаны развитыми странами — необходимость контролировать загрязнение и желательность сохранения образцов экологического и генетического богатства и природной красоты земной шар.

Однако со времени проведения Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде все больше осознается, что экологические проблемы также являются жизненно важными для развивающихся стран и что в большей части мира экологические проблемы по-прежнему связаны с бедностью — бедными. жилье, плохое здоровье населения, недоедание и недостаточная занятость.

Как возникновение, так и осознание экологических проблем тесно зависят от того, как организовано общество, а также от его ценностей и целей. Изменения в отношениях между человеком и его физической средой в значительной степени зависят от изменений в организации и целях общества.

Если человек хочет выйти из ситуации, в которой много энергии и ресурсов уходит на исправление частичных ошибок, его целью должно быть построение общества, внутренне совместимого с окружающей средой (рис. 1.3).

Чистым эффектом этих изменений, особенно во второй половине двадцатого века, стало увеличение подверженности многим опасностям и увеличение вероятности катастрофических потерь. За последние 50 лет в результате стихийных бедствий погибло более 1,4 миллиона человек, причем землетрясения, безусловно, являются крупнейшими убийцами.

За последние 50 лет в результате стихийных бедствий погибло более 1,4 миллиона человек, причем землетрясения, безусловно, являются крупнейшими убийцами.

РЕКЛАМА:

Опасности могут вызвать серьезные финансовые проблемы, а также привести к гибели многих людей и повреждению имущества. В 1998 году, например, финансовые потери от стихийных бедствий во всем мире превысили 93 миллиарда долларов США.

Анализ последних тенденций показывает значительные региональные различия в потерях, особенно между развитыми и развивающимися регионами. Финансовые потери, связанные со стихийными бедствиями, наиболее высоки среди развитых стран, таких как США, где потери от стихийных бедствий превышают потери от многих других национальных социальных проблем, включая пожары и преступность.

В развивающихся странах, напротив, затраты в основном измеряются человеческими страданиями и лишениями. Многие малообеспеченные слои населения вынуждены занимать незаконные поселения в низинах, на крутых склонах холмов, в поймах или в других опасных районах.

Они очень уязвимы к значительным рискам для здоровья от наводнений, оползней, селей и других стихийных бедствий, а их жилища и инфраструктура подвержены авариям, массовым повреждениям и обрушениям (рис. 1.4).

Три технологических достижения человека нанесли большой ущерб окружающей среде, особенно воздуху, земле и воде.

К ним относятся:

(i) Разжигание огня,

(ii) Сельскохозяйственное производство продуктов питания и

РЕКЛАМА:

(iii) Промышленная революция.

Они открыли шлюзы антропогенного загрязнения воздуха, воды и земли и поставили под угрозу само существование жизни на матушке-земле.

С развитием религиозных концепций несколько религий — в частности, иудаизм, христианство и ислам — рассматривали сотворенный порядок как существующий для эксплуатации человека. В Бытии (1:27) сказано, что человек был создан по образу Божию, поставлен над природой и имел власть делать все, что ему заблагорассудится.

В Книге Бытия (1:28) Адаму и Еве сказано: «Плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю и обладайте ею, владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». ‘.

Дж. Л. Уайт (1967), анализируя экологический кризис Земли, писал : «Христианство — самая антропоцентрическая религия… оно настаивало на том, что воля Божья состоит в том, чтобы человек использовал природу в своих собственных целях» . В ведической литературе мать-земля олицетворяется как богиня Бхуми или Притхви. Изобильная мать изливает свою милость на своих детей.

Ресурсы есть. следовательно, бесконечны и могут быть использованы на благо человека. Эксплуатация природы или другие типы совершаются под предлогом Божьей воли (Ты делаешь это, О, мать, но люди говорят, что это делаю я).

В буддизме очень сильно акцентируется внимание на том, как мы должны относиться к миру природы — например, существует запрет на убой животных. Религиозно-этические санкции поощряли деятельность человека, ведущую к крупномасштабной деградации окружающей среды, без какого-либо внимания к поддержанию абиотических и биотических элементов экосистемы.

Некоторые из важных:

1. Чрезмерная эксплуатация природных ресурсов:

Естественный лес, растительность вырублена для выращивания « Swinden » и « Zhoom ». Добыча полезных ископаемых, крупномасштабная урбанизация, сеть дорог были построены за счет плодородных сельскохозяйственных или лесных угодий.

Затопление миллионов акров земли, деревень и населенных пунктов плотинами и гидроэлектростанциями являются яркими примерами цены человеческого прогресса. Грубая оценка показывает, что из общего мирового производства 7,7 x 10 7 ккал/год, только человек потребляет 4,5 х 10 7 ккал/год, т. е. более половины мировой продукции потребляется одним единственным видом — человеком.

2. Вмешательство в биогеохимические циклы:

C, O 2 , N 2 , P, S и циклы микроэлементов, поддерживающие устойчивые условия окружающей среды и, следовательно, поддерживающие жизнь на Земле, были радикально изменены. вмешался человек из-за нужды, а также из жадности.

вмешался человек из-за нужды, а также из жадности.

3. Загрязнение окружающей среды:

Антропогенное загрязнение воздуха, воды и земли приняло колоссальные размеры. Человек постоянно увеличивает количество парниковых газов в атмосфере.

В поисках комфорта современные люди прокладывают путь к истощению слоя O 3 с помощью фреонов. Человек сбрасывает промышленные и городские канализационные стоки в озера, реки и моря.

Ядохимикаты, применяемые в современном сельском хозяйстве для борьбы с вредителями, болезнями и сорняками, плюс синтетические удобрения бесшумно убивают полезных микробов, поддерживающих биогеохимические циклы, полезных насекомых, птиц, бабочек лесов и рыб в ручьях и озерах.

Не менее пяти видов деятельности человека могут привести к глобальному катаклизму, убивающему все живое на Земле:

1. Непрерывные выбросы парниковых газов:

Выбросы CO 2 , CH 8 , 6

2. Опасные химические вещества сельского хозяйства и промышленности:

В настоящее время используется более 100 000 ксенобиотиков. Многие из них являются стойкими соединениями. Они накапливаются в окружающей среде, создавая угрозу раковых эпидемий и полного вымирания птиц, рыб, бабочек, пчел и триллионов почвенных микробов, необходимых для геохимических циклов.

3. Искусственные ядерные арсеналы:

Несколько стран обладают ядерными бомбами с эффективной системой доставки к объектам-мишеням. По сравнению с бомбами типа «Хиросима» эти бомбы в 5, 25, 100 или 500 раз мощнее. Если 10 из 100 мегатонных бомб будут взорваны в разных частях мира, вымрут целые ткани форм жизни, включая человека.

4. Техногенные радиоактивные отходы:

Ядерные отходы, образующиеся в реакторах, представляют реальную угрозу жизни на Земле. Плутоний 239 , произведенный в реакторах, используется в бомбах. Он имеет период полураспада 24 400 лет, после чего половина его распадается на U 235 с периодом полураспада 750 000 лет. Накоплено 750 000 кг плутома. Даже если бомбы не делать, а уже существующие демонтировать (еще 100 000 кг плутония) — что делать с этими отходами?

Накоплено 750 000 кг плутома. Даже если бомбы не делать, а уже существующие демонтировать (еще 100 000 кг плутония) — что делать с этими отходами?

5. Неправильное биотехнологическое использование:

Преднамеренное производство чрезвычайно мощных болезнетворных бактерий, вирусов или грибков для биологической войны представляет собой еще одну серьезную экологическую угрозу для человечества. Эти сверхмощные патогены при высвобождении будут распространяться по воздуху или воде и могут вызывать катастрофические эпидемии для человека и его домашних животных.

Человек — предположительно самая разумная форма жизни — из-за неправильного и чрезмерного использования науки и техники стал потенциальным истребителем человечества и других форм жизни.

Теория Гайи предполагает сотрудничество между людьми разных наций для предотвращения дальнейшего загрязнения и совместный подход к устранению уже накопившихся загрязнений. Благодаря сотрудничеству между народами, а не конкуренции, мы можем избежать и предотвратить полное уничтожение матери-земли и ее потомков, включая людей.

В целом экологические проблемы можно решить только путем развития.

Но это развитие, производящее больше пищи и использующее все еще огромные ресурсы планеты, должно быть разумным с точки зрения окружающей среды и основываться на тщательной оценке потенциального использования различных регионов этой очень изменчивой земли. Краткосрочные решения могут слишком легко — как это происходит во многих странах — привести к долгосрочным потерям, которые растущее население мира не может себе позволить.

Программы ЮНЕСКО по окружающей среде и рациональному использованию природных ресурсов (MAB) направлены на обеспечение научной базы и подготовленных кадров, необходимых для решения экологических проблем нашего времени.

Традиционно МАБ включал исследования междисциплинарных групп по экологическим и социальным системам, обучение на местах и применение системного подхода к пониманию взаимосвязи между природными и антропогенными компонентами развития. Сегодня общая цель МАБ состоит в том, чтобы помочь создать научную основу для устойчивого развития и помочь странам в развитии их человеческих ресурсов.

Хотя было определено 14 областей исследований, финансовые и человеческие ресурсы МАБ были сконцентрированы — более или менее — на следующих основных областях начальной фазы программы: прибрежные районы и острова, влажные и субгумидные тропики, засушливые и полузасушливые зоны, умеренные и холодные зоны, городские системы и биосферные заповедники.

Некоторые из наиболее заметных и недавних достижений МАБ включают:

1. МАБ создал международную сеть биосферных заповедников, представляющих собой охраняемые территории, представляющие основные типы мировых экосистем.

2. Благодаря работе в биосферных заповедниках и специализированных проектах МАБ разработал междисциплинарные, межсекторальные подходы к устойчивому развитию, индифферентные экологические и социокультурные условия, включая засушливые и полузасушливые зоны, средиземноморские системы, малые острова, горные районы. области и т. д.

3. МАБ создал сети для сравнительных исследований по темам, которые ученые во всем мире считают жизненно важными.

4. МАБ способствовал региональному сотрудничеству по вопросам природных ресурсов посредством региональных полевых проектов и технических семинаров.

5. МАБ опубликовала технические обобщения, полезные для ученых и специалистов по ресурсам.

6. МАБ предоставила профессиональных стажеров на различных курсах.

7. МАБ мобилизовал ресурсы для наращивания потенциала развивающихся стран в отношении интегрированных подходов к управлению ресурсами.

8. МАБ подготовил серию из 36 плакатов — «Экология в действии» — в качестве эксперимента по донесению научной информации до широкой аудитории.

Главная ›› Окружающая среда ›› Человек и окружающая среда ›› Отношения

Взаимодействие между поведением человека и экологическими системами

1. Кларк К. 1976. Математическая биоэкономика: оптимальное управление возобновляемыми ресурсами. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: John Wiley [Google Scholar]

2. Гулланд Дж. 1978. Управление рыболовством: новые стратегии для новых условий. Транс. Являюсь. Рыбы. соц. 107, 1–11 10.1577/1548-8659(1978)107<1:FM>2.0.CO;2 (doi:10.1577/1548-8659(1978)107<1:FM>2.0.CO;2) [CrossRef] [Академия Google]

Транс. Являюсь. Рыбы. соц. 107, 1–11 10.1577/1548-8659(1978)107<1:FM>2.0.CO;2 (doi:10.1577/1548-8659(1978)107<1:FM>2.0.CO;2) [CrossRef] [Академия Google]

3. Робертс С. 1997. Экологические рекомендации для глобального кризиса рыболовства. Тенденции Экол. Эвол. 12, 35–38 10.1016/S0169-5347(96)20109-0 (doi:10.1016/S0169-5347(96)20109-0) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

4. Field J.C., Francis R.C. 2006. Рассмотрение экосистемного управления рыболовством в Калифорнийском течении. Мар Пол. 30, 552–569 10.1016/j.marpol.2005.07.004 (doi:10.1016/j.marpol.2005.07.004) [CrossRef] [Google Scholar]

5. Pikitch E.K., et al. 2004. Экосистемное управление рыболовством. Наука 305, 346–347 10.1126/наука.1098222 (doi:10.1126/science.1098222) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

6. Аркема К.К., Абрамсон С.К., Дьюсбери Б.М. 2006. Управление морскими экосистемами: от описания к реализации. Фронт. Экол. Окружающая среда. 4, 525–532 10.1890/1540-9295(2006)4[525:MEMFCT]2. 0.CO;2 (doi:10.1890/1540-9295(2006)4[525:MEMFCT]2.0.CO;2) [CrossRef] [Google Scholar]

0.CO;2 (doi:10.1890/1540-9295(2006)4[525:MEMFCT]2.0.CO;2) [CrossRef] [Google Scholar]

7. Huntingford C., et al. 2008. На пути к количественной оценке неопределенности прогнозов «отмирания» Амазонки. Фил. Транс. Р. Соц. Б 363, 1857–1864 10,1098/rstb.2007.0028 (doi:10.1098/rstb.2007.0028) [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

8. Malhi Y., Aragão L.E.O.C., Galbraith D., Huntingford C., Fisher R. ., Желазовский П., Ситч С., МакСвини К., Меир П. 2009. Изучение вероятности и механизма вымирания тропических лесов Амазонки, вызванного изменением климата. проц. Натл акад. науч. USA 106, 20 610–20 615 10.1073/pnas.0804619106 (doi:10.1073/pnas.0804619106) [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

9. Фабри В. Дж., Сейбель Б. А., Фили Р. А., Орр Дж. К. 2008. Воздействие закисления океана на морскую фауну и экосистемные процессы. ICES J. Mar. Sci. 65, 414–432 10.1093/icesjms/fsn048 (doi:10.1093/icesjms/fsn048) [CrossRef] [Google Scholar]

10. Ovaskainen O., Sato K., Bascompte J., Hanski I. 2002. Модели метапопуляции для порог вымирания в пространственно соотнесенных ландшафтах. Дж. Теор. биол. 215, 95–108 10.1006/jtbi.2001.2502 (doi:10.1006/jtbi.2001.2502) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Ovaskainen O., Sato K., Bascompte J., Hanski I. 2002. Модели метапопуляции для порог вымирания в пространственно соотнесенных ландшафтах. Дж. Теор. биол. 215, 95–108 10.1006/jtbi.2001.2502 (doi:10.1006/jtbi.2001.2502) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

11. Мейс Г. М., Коллар Н., Гастон К. Дж., Хилтон-Тейлор К., Акчакая Х. Р., Лидер-Уильямс Н., Милнер-Гулланд Э. Дж., Стюарт С. Н. 2008. Количественная оценка риска исчезновения: система МСОП для классификации видов, находящихся под угрозой исчезновения. Консерв. биол. 22, 1424–1442 10.1111/j.1523-1739.2008.01044.x (doi:10.1111/j.1523-1739.2008.01044.x) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

12. Millennium Ecosystem Assessment 2005. Экосистемы и благополучие человека: синтез. Вашингтон, округ Колумбия: Island Press [Google Scholar]

13. Беннет Э. М., Петерсон Г. Д., Гордон Л. Дж. 2009. Понимание отношений между несколькими экосистемными услугами. Экол. лат. 12, 1394–1404 10.1111/j.1461-0248.2009.01387.x (doi:10.1111/j. 1461-0248.2009.01387.x) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

1461-0248.2009.01387.x) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

14. Carpenter S. R., . 2009. Наука для управления экосистемными услугами: после Оценки экосистем на пороге тысячелетия. проц. Натл акад. науч. USA 106, 1305–1312 10.1073/pnas.0808772106 (doi:10.1073/pnas.0808772106) [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

15. Блэк Дж. 2009. Природоохранная ценность Северных Пеннинских гор. Докторская диссертация , Имперский колледж Лондона, Лондон, Великобритания: см. http://www.iccs.org.uk/thesis.htm [Google Scholar]

16. Black J., Milner-Gulland E. J., Sotherton N., Моурато С. 2010. Оценка предпочтений посетителей в отношении комплексных экологических благ: ландшафт и биоразнообразие на Северных Пеннинах. Окружающая среда. Консерв. 37, 136–146 10.1017/S0376892910000597 (doi:10.1017/S0376892910000597) [CrossRef] [Google Scholar]

17. Folke C. 2006. Устойчивость: появление перспективы анализа социально-экологических систем. Глоб. Окружающая среда. Изменение 16, 253–267 10.1016/j.gloenvcha.2006.04.002 (doi:10.1016/j.gloenvcha.2006.04.002) [CrossRef] [Google Scholar]

Окружающая среда. Изменение 16, 253–267 10.1016/j.gloenvcha.2006.04.002 (doi:10.1016/j.gloenvcha.2006.04.002) [CrossRef] [Google Scholar]

18. Janssen M.A., Walker B.H., Langridge J., Abel Н. 2000. Модель адаптивного агента для анализа коэволюции управления и политики в сложной системе пастбищных угодий. Экол. Модель. 131, 249–268 10.1016/S0304-3800(00)00256-8 (doi:10.1016/S0304-3800(00)00256-8) [CrossRef] [Google Scholar]

19. Холдо Р. М., Галвин К. А., Кнапп Э., Поласки С., Хилборн Р., Холт Р. Д. 2010. Реакция на альтернативные режимы осадков и борьба с браконьерством в мигрирующей системе. Экол. заявл. 20, 381–397 10.1890/08-0780.1 (doi:10.1890/08-0780.1) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

20. Nicholson E., et al. 2009. Программа исследований экосистемных услуг в меняющемся мире. Дж. Заявл. Экол. 46, 1139–1144 10.1111/j.1365-2664.2009.01716.x (doi:10.1111/j.1365-2664.2009.01716.x) [CrossRef] [Google Scholar]

21. Андерсон Б. Дж., Армсворт П. Р., Эйгенброд Ф. , Томас С. Д., Жиллингс С., Хайнемейер А., Рой Д. Б., Гастон К. Дж. 2009. Пространственная ковариация между биоразнообразием и другими приоритетами экосистемных услуг. Дж. Заявл. Экол. 46, 888–896 10.1111/j.1365-2664.2009.01666.x (doi:10.1111/j.1365-2664.2009.01666.x) [CrossRef] [Google Scholar]

, Томас С. Д., Жиллингс С., Хайнемейер А., Рой Д. Б., Гастон К. Дж. 2009. Пространственная ковариация между биоразнообразием и другими приоритетами экосистемных услуг. Дж. Заявл. Экол. 46, 888–896 10.1111/j.1365-2664.2009.01666.x (doi:10.1111/j.1365-2664.2009.01666.x) [CrossRef] [Google Scholar]

22. Chan K. M. A., Shawon M. R., Cameron M. R. , Underwood EC, Daily GC 2006. Планирование сохранения экосистемных услуг. PLoS биол. 4, е379. 10.1371/journal.pbio.0040379 (doi:10.1371/journal.pbio.0040379) [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

23. Nelson E., et al. 2009. Моделирование нескольких экосистемных услуг, сохранение биоразнообразия, производство товаров и компромиссы в масштабах ландшафта. Фронт. Экол. Окружающая среда. 7, 4–11 10.1890/080023 (doi:10.1890/080023) [CrossRef] [Google Scholar]

использовать изменения в Индии. Biomass Bioenergy 35, 2401–2410 10.1016/j.biombioe.2010.08.048 (doi:10.1016/j.biombioe.2010.08.048) [CrossRef] [Google Scholar]

25. Найду Р., Адамович В. Л. 2006. Моделирование альтернативных издержек сохранения в переходных ландшафтах. Консерв. биол. 20, 490–500 10.1111/j.1523-1739.2006.00304.x (doi:10.1111/j.1523-1739.2006.00304.x) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Найду Р., Адамович В. Л. 2006. Моделирование альтернативных издержек сохранения в переходных ландшафтах. Консерв. биол. 20, 490–500 10.1111/j.1523-1739.2006.00304.x (doi:10.1111/j.1523-1739.2006.00304.x) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

26. Pressey R. L., Cabeza ., Уоттс М.Е., Каулинг Р.М., Уилсон К.А. 2007. Планирование сохранения в меняющемся мире. Тенденции Экол. Эвол. 22, 583–592 10.1016/j.tree.2007.10.001 (doi:10.1016/j.tree.2007.10.001) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

27. Мойланен А., Кабеса М. 2007. Учет темпов утраты местообитаний при последовательном выборе заповедников: простые методы для решения больших задач. биол. Консерв. 136, 470–482 10.1016/j.biocon.2006.12.019 (doi:10.1016/j.biocon.2006.12.019) [CrossRef] [Google Scholar]

28. Armsworth P. R., Daily G. C., Kareiva P., Sanchirico J. N. 2006. Обратная связь с рынком земли может подорвать сохранение биоразнообразия. проц. Натл акад. науч. USA 103, 5403–5408 10.1073/pnas.0505278103 (doi:10. 1073/pnas.0505278103) [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

1073/pnas.0505278103) [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

29. Найт А.Т., и соавт. 2006. Разработка систематических природоохранных оценок, способствующих эффективной реализации: передовой опыт Южной Африки. Консерв. биол. 20, 739–750 10.1111/j.1523-1739.2006.00452.x (doi:10.1111/j.1523-1739.2006.00452.x) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

30. Peterson G. S., Cumming , Карпентер С. Р. 2003. Планирование сценариев: инструмент сохранения в нестабильном мире. Консерв. биол. 17, 358–366 10.1046/j.1523-1739.2003.01491.x (doi:10.1046/j.1523-1739.2003.01491.x) [CrossRef] [Google Scholar]

31. Сингх Н., Милнер-Гулланд Э. Дж. 2011. Сохранение движущейся цели: планирование защиты мигрирующих видов по мере изменения их распространения. Дж. Заявл. Экол. 48, 35–46 10.1111/j.1365-2664.2010.01905.x (doi:10.1111/j.1365-2664.2010.01905.x) [CrossRef] [Google Scholar]

32. Balmford A., Fisher B., Грин Р. Х., Найду Р., Страсбург Б., Тернер Р. К., Родригес А. С. Л. 2011. Внедрение экосистемных услуг в реальный мир: операционная основа для оценки экономических последствий утраты дикой природы. Окружающая среда. Рез. Экон. 48, 161–175 10.1007/s10640-010-9413-2 (doi:10.1007/s10640-010-9413-2) [CrossRef] [Google Scholar]

С. Л. 2011. Внедрение экосистемных услуг в реальный мир: операционная основа для оценки экономических последствий утраты дикой природы. Окружающая среда. Рез. Экон. 48, 161–175 10.1007/s10640-010-9413-2 (doi:10.1007/s10640-010-9413-2) [CrossRef] [Google Scholar]

33. Johannesen A. B. 2006. Разработка комплексных проектов по сохранению и развитию (ICDP): незаконная охота, охрана дикой природы и благосостояние местного населения. Окружающая среда. Дев. Экон. 11, 247–267 10.1017/S1355770X05002792 (doi:10.1017/S1355770X05002792) [CrossRef] [Google Scholar]

34. Winkler R. 2011. Почему ICDP терпят неудачу? Связь между сельским хозяйством, охотой и экотуризмом в сохранении дикой природы. Рез. Энергия. Экон. 33, 55–78 10.1016/j.reseneeco.2010.01.003 (doi:10.1016/j.reseneeco.2010.01.003) [CrossRef] [Google Scholar]

35. Barrett C.B., Arcese P. 1998. Добыча дикой природы в комплексных проектах по сохранению и развитию: связь добычи с потребностями домохозяйств, сельскохозяйственным производством и экологическими потрясениями в Серенгети. Земля Экон. 74, 449–465 10.2307/3146878 (doi:10.2307/3146878) [CrossRef] [Google Scholar]

Земля Экон. 74, 449–465 10.2307/3146878 (doi:10.2307/3146878) [CrossRef] [Google Scholar]

36. Damania R., Milner-Gulland E. J., Crookes D. J. 2005. Биоэкономическая модель охоты на диких животных. проц. Р. Соц. B 272, 259–266 10.1098/rspb.2004.2945 (doi:10.1098/rspb.2004.2945) [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

37. Сиванен Л., Кроуфорд Б., Поллнак Р., Лоу К. 2005. Прополка на основе предположений об альтернативных подходах к существованию в ICM: выращивание морских водорослей на Филиппинах и в Индонезии. Океанское побережье. Управлять. 48, 297–313 10.1016/j.ocecoaman.2005.04.015 (doi:10.1016/j.ocecoaman.2005.04.015) [CrossRef] [Google Scholar]

38. Hutton T., Mardle S., Pascoe S., Кларк Р. А. 2004. Моделирование выбора места промысла в рамках смешанного рыболовства: английские бимс-траулеры в Северном море в 2000 и 2001 гг. ICES J. Mar. Sci. 61, 1443–1452 10.1016/j.icesjms.2004.08.016 (doi:10.1016/j.icesjms.2004.08.016) [CrossRef] [Google Scholar]

39. Тидд А. Н., Хаттон Т., Келл Л. Т., Падда Г. 2011. Выход и вход рыболовных судов: оценка факторов, влияющих на инвестиционные решения в английском траловом флоте Северного моря. ICES J. Mar. Sci 68, 961–971 10.1093/icesjms/fsr015 (doi:10.1093/icesjms/fsr015) [CrossRef] [Google Scholar]

Тидд А. Н., Хаттон Т., Келл Л. Т., Падда Г. 2011. Выход и вход рыболовных судов: оценка факторов, влияющих на инвестиционные решения в английском траловом флоте Северного моря. ICES J. Mar. Sci 68, 961–971 10.1093/icesjms/fsr015 (doi:10.1093/icesjms/fsr015) [CrossRef] [Google Scholar]

40. Хиддинк Дж. Г., Хаттон Т., Дженнингс С., Кайзер М. Дж. 2006 ● Прогнозирование воздействия закрытия районов и ограничений промыслового усилия на продуктивность, биомассу и видовое богатство бентических сообществ беспозвоночных. ICES J. Mar. Sci. 63, 822–830 10.1016/j.icesjms.2006.02.006 (doi:10.1016/j.icesjms.2006.02.006) [CrossRef] [Google Scholar]

41. Ангелсен А., Каймовиц Д. 1999. Переосмысление причин обезлесения: уроки экономических моделей. Рез. Всемирного банка. Обс. 14, 73–98 [PubMed] [Google Scholar]

42. Франк К., Баумгартнер С., Беккер С., Мюллер Б., Куас М. 2006. Эколого-экономические модели устойчивого выпаса скота в полузасушливых регионах: между концепциями и примерами. В «Меняющейся культуре и природе Намибии: тематические исследования» (изд. Leser H.), стр. 69–89 Базель, Швейцария: Basler Afrika Bibliografien [Google Scholar]

В «Меняющейся культуре и природе Намибии: тематические исследования» (изд. Leser H.), стр. 69–89 Базель, Швейцария: Basler Afrika Bibliografien [Google Scholar]

43. Cooke I.R., et al. 2009. Интеграция социально-экономической теории и экологии: таксономия количественных методов и обзор их использования в агроэкологии. Дж. Заявл. Экол. 46, 269–277 10.1111/j.1365-2664.2009.01615.x (doi:10.1111/j.1365-2664.2009.01615.x) [CrossRef] [Google Scholar]

44. Miller J. H., Page S. E. Complex 2007 адаптивные системы: введение в вычислительные модели социальной жизни. Принстон, Нью-Джерси: Princeton University Press [Google Scholar]

45. Раунсевелл М. Д., Робинсон Д. Т., Мюррей-Раст Д. 2012. От акторов к агентам в моделях социально-экологических систем. Фил. Транс. Р. Соц. Б 367, 259–269 10.1098/rstb.2011.0187 (doi:10.1098/rstb.2011.0187) [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

46. Гримм В., Рейлсбак С. Ф. Индивидуальное моделирование и экология. Принстон, Нью-Джерси:: Издательство Принстонского университета; 2005. [Google Scholar]

Принстон, Нью-Джерси:: Издательство Принстонского университета; 2005. [Google Scholar]

47. Гинтис Х. 2007. Основа для объединения наук о поведении. Поведение наук о мозге. 30, 1–61 [PubMed] [Google Scholar]

48. Линг С., Милнер-Гулланд Э. Дж. 2008. Разработка искусственной экологии для использования в качестве инструмента стратегического управления: тематическое исследование охоты на козерога в Северном Тянь-Шане. Экол. Модель. 210, 15–36 10.1016/j.ecolmodel.2007.06.031 (doi:10.1016/j.ecolmodel.2007.06.031) [CrossRef] [Google Scholar]

49. Мэнсон С. М., Эванс Т. 2007. Особенности науки об изменении земель: агентное моделирование вырубки лесов на юге Юкатана, Мексика, и лесовосстановления на Среднем Западе США. проц. Натл акад. науч. USA 104, 20 678–20 683 10.1073/pnas.0705802104 (doi:10.1073/pnas.0705802104) [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

50. van Vliet N., Milner-Gulland E.J. , Bousquet F., Saqalli M., Nasi R. 2010. Влияние мелкомасштабной неоднородности в распределении добычи и охотников на устойчивость охоты на диких животных. Консерв. биол. 24, 1327–1337 10.1111/j.1523-1739.2010.01484.x (doi:10.1111/j.1523-1739.2010.01484.x) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Консерв. биол. 24, 1327–1337 10.1111/j.1523-1739.2010.01484.x (doi:10.1111/j.1523-1739.2010.01484.x) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

51. Вундер С. 2005. Платежи за экологические услуги: некоторые гайки и болты. Случайная бумага нет. 42. Богор, Индонезия: CIFOR [Google Scholar]

52. Клементс Т., Джон А., Нильсен К., Дара А., Сетха Т., Милнер-Гулланд Э. схемы из Камбоджи. Экол. Экон. 69, 1283–1291 10.1016/j.ecolecon.2009.11.010 (doi:10.1016/j.ecolecon.2009.11.010) [CrossRef] [Google Scholar]

53. Engel S., Pagiola S., Wunder S. 2008. Расчет платежей за экологические услуги в теории и на практике: обзор вопросов. Экол. Экон. 65, 663–674 10.1016/j.ecolecon.2008.03.011 (doi:10.1016/j.ecolecon.2008.03.011) [CrossRef] [Google Scholar]

54. Айзен И. 1991. Теория запланированного поведения. Орган. Поведение Гум. Дек. Процесс. 50, 179–211 10.1016/0749-5978(91)

-T (doi:10.1016/0749-5978(91)

-T) [CrossRef] [Google Scholar]

55. Остром Э. 1990. Управление общим достоянием: эволюция институтов коллективных действий. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Издательство Кембриджского университета [Google Scholar]

Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Издательство Кембриджского университета [Google Scholar]

56. Коливан М., Юстус Дж., Риган Х. М. 2011. Игра в сохранение. биол. Консерв. 144, 1246–1253 10.1016/j.biocon.2010.10.028 (doi:10.1016/j.biocon.2010.10.028) [CrossRef] [Google Scholar]

57. Travers H., Clements T., Keane A., Милнер-Гулланд Э. Дж. В прессе Стимулы для сотрудничества: влияние институционального контроля на добычу ресурсов общего пула в Камбодже. Экол. Экон. 71, 151–161 10.1016/j.ecolecon.2011.08.020 (doi:10.1016/j.ecolecon.2011.08.020) [CrossRef] [Google Scholar]

58. Остром Э., Гарднер Р., Уокер Дж. (редакторы) 1994. Правила, игры и ресурсы общего пула. Ann Arbor MI: University of Michigan Press [Google Scholar]

59. Баланд Дж. М., Платто Дж. П. 1997. Проблемы координации в управлении ресурсами на местном уровне. Дж. Дев. Экон. 53, 197–210 10.1016/S0304-3878(97)00008-4 (doi:10.1016/S0304-3878(97)00008-4) [CrossRef] [Google Scholar]

60. Butterworth D. S., Punt A. E. 1999. Experiences. в оценке и реализации управленческих процедур. ICES J. Mar. Sci. 56, 985–998 10.1006/jmsc.1999.0532 (doi:10.1006/jmsc.1999.0532) [CrossRef] [Google Scholar]

S., Punt A. E. 1999. Experiences. в оценке и реализации управленческих процедур. ICES J. Mar. Sci. 56, 985–998 10.1006/jmsc.1999.0532 (doi:10.1006/jmsc.1999.0532) [CrossRef] [Google Scholar]

61. Sainsbury K.J., Punt A.E., Smith A.D.M. 2000. Разработка стратегий оперативного управления для достижения целей рыболовных экосистем. ICES J. Mar. Sci. 57, 731–741 10.1006/jmsc.2000.0737 (doi:10.1006/jmsc.2000.0737) [CrossRef] [Google Scholar]

. Мар Рез. Экон. 24, 289–299 [Google Scholar]

63. Mapstone B.D., Little L.R., Punt A.E., Davies C.R., Smith A.D.M., Pantus F., McDonald A.D., Williams A.J., Jones A. 2008. Оценка стратегии управления лесным промыслом в Большом Барьере Риф: баланс между сохранением и многоотраслевыми целями рыболовства. Рыба рез. 94, 315–329 10.1016/j.fishres.2008.07.013 (doi:10.1016/j.fishres.2008.07.013) [CrossRef] [Google Scholar]

64. Milner-Gulland E.J., et al. 2010. Новые направления в оценке стратегии управления посредством взаимного обогащения науки о рыболовстве и сохранения суши. биол. лат. 6, 719–722 10.1098/rsbl.2010.0588 (doi:10.1098/rsbl.2010.0588) [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

биол. лат. 6, 719–722 10.1098/rsbl.2010.0588 (doi:10.1098/rsbl.2010.0588) [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

65. Fulton E.A., Smith A.D.M., Smith D.C. 2007. Альтернативные стратегии управления для Юго-Востока Австралийское рыболовство Содружества: этап 2: количественная оценка стратегии управления. Хобарт, Австралия: Управление рыболовства Австралии, Корпорация по исследованиям и развитию рыболовства [Google Scholar]

66. Milner-Gulland E. J. 2011. Интеграция подходов к рыболовству и моделей полезности домохозяйств для улучшения управления ресурсами. проц. Натл акад. науч. USA 108, 1741–1746 10.1073/pnas.1010533108 (doi:10.1073/pnas.1010533108) [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

67. Grantham H. S., Bode M., McDonald-Madden E., Game E. T., Knight A. T., Possingham H. P. 2010. Эффективное планирование сохранения требует обучения и адаптации. Фронт. Экол. Окружающая среда. 8, 431–437 10.1890/080151 (doi:10.1890/080151) [CrossRef] [Google Scholar]

2003. Адаптивное управление и Северо-западный лесной план: риторика и реальность. Дж. Форест. 101, 40–46 [Google Scholar]

Адаптивное управление и Северо-западный лесной план: риторика и реальность. Дж. Форест. 101, 40–46 [Google Scholar]

69. Кейт Д. А., Мартин Т. Г., Макдональд-Мэдден Э., Уолтерс К. 2011. Неопределенность и адаптивное управление для сохранения биоразнообразия. биол. Консерв. 144, 1175–1178 10.1016/j.biocon.2010.11.022 (doi:10.1016/j.biocon.2010.11.022) [CrossRef] [Google Scholar]

70. Memmott J., Cadotte M., Hulme P.E., Whitingham М. Дж., Керби Г., Милнер-Гулланд Э. Дж. 2010. Применение прикладной экологии на практике. Дж. Заявл. Экол. 47, 1–4 10.1111/j.1365-2664.2009.01757.x (doi:10.1111/j.1365-2664.2009.01757.x) [CrossRef] [Google Scholar]

71. Найт А. Т., Каулинг Р. М., Руже М., Ломбард А. Т., Балмфорд А., Кэмпбелл Б. М. 2008. «Знать», но не «делать»: выбор приоритетных охраняемых территорий и разрыв между исследованиями и внедрением. Консерв. биол. 22, 610–617 10.1111/j.1523-1739.2008.00914.x (doi:10.1111/j.1523-1739.2008.00914.x) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

72.

В том числе важной проблемой является антропоцентризм – восприятие человеком, крупными социальными группами и обществом в целом себя как центра мироздания, что порождает множество как социальных и политических, так и экологических неблагоприятных последствий для человечества.

В том числе важной проблемой является антропоцентризм – восприятие человеком, крупными социальными группами и обществом в целом себя как центра мироздания, что порождает множество как социальных и политических, так и экологических неблагоприятных последствий для человечества.