3. Кто первым открыл “парниковый эффект”?

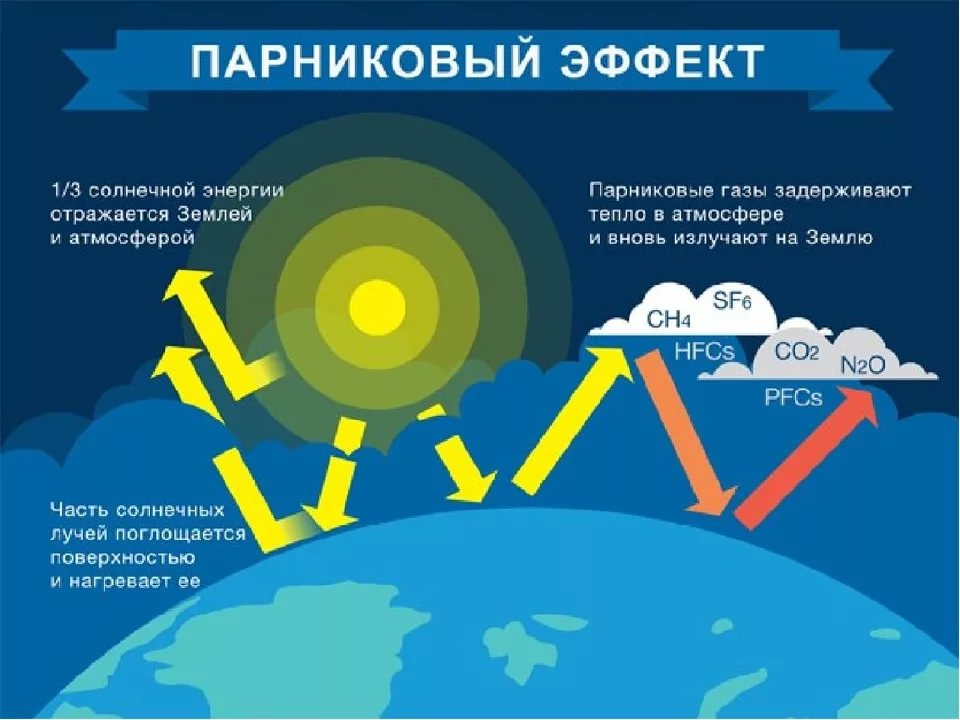

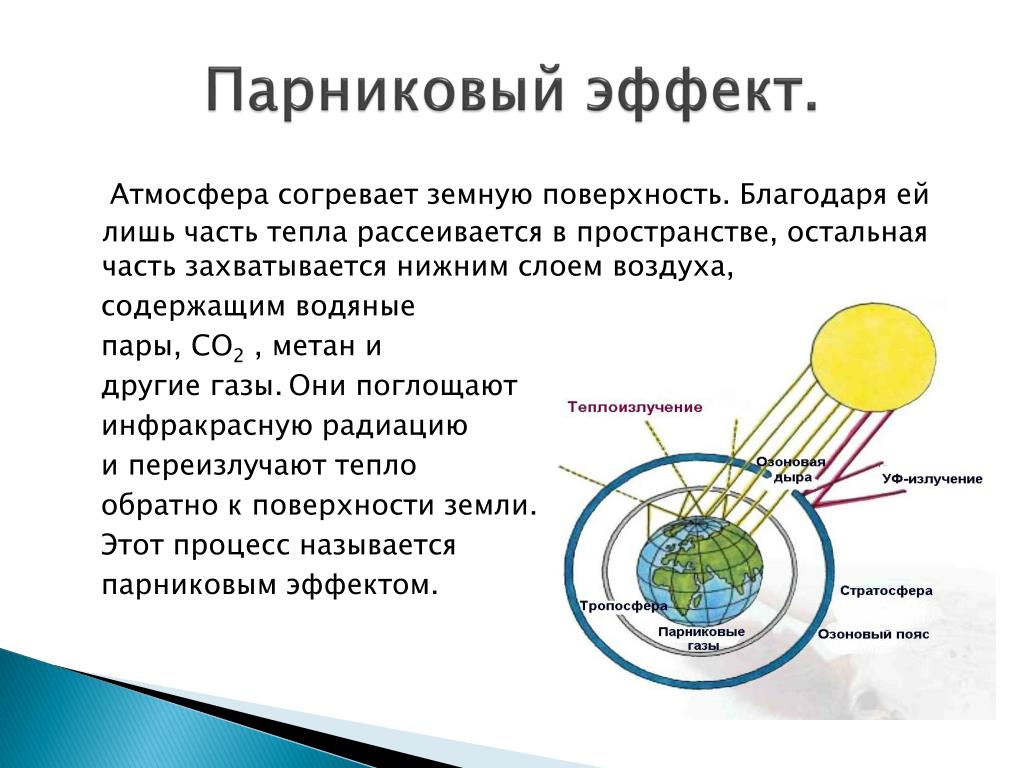

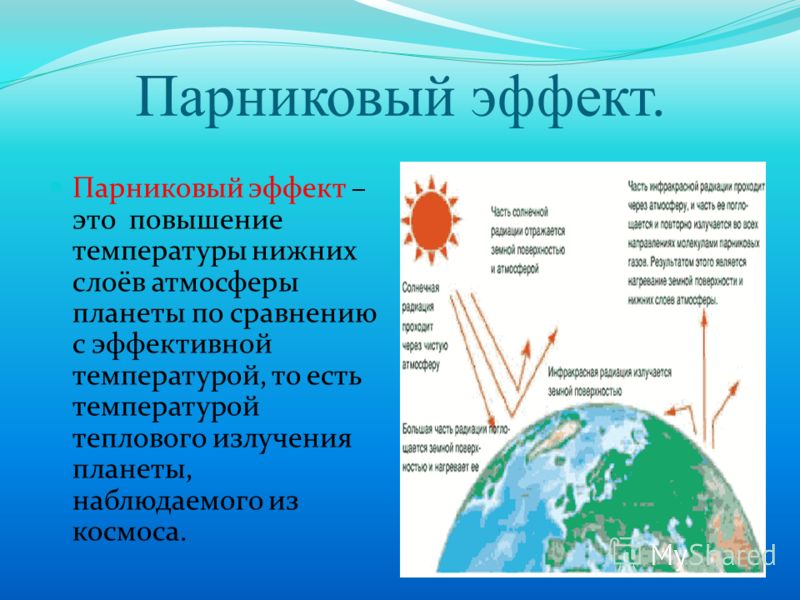

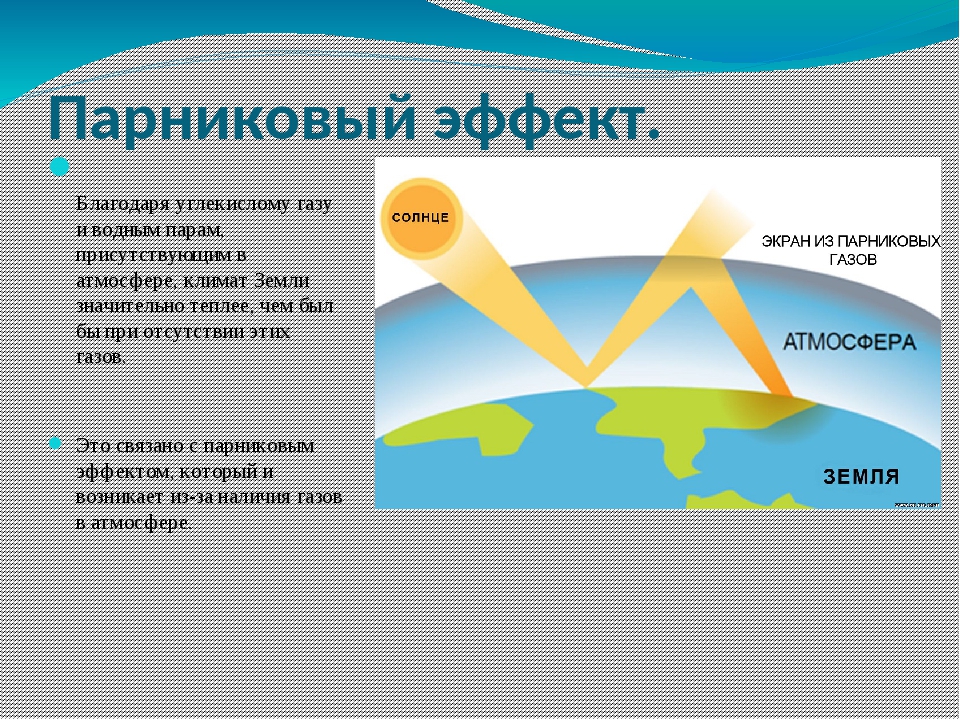

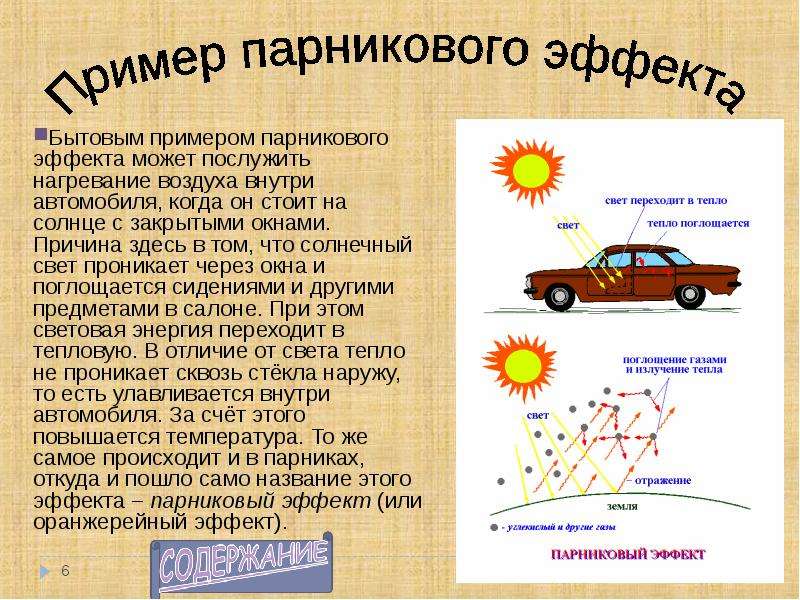

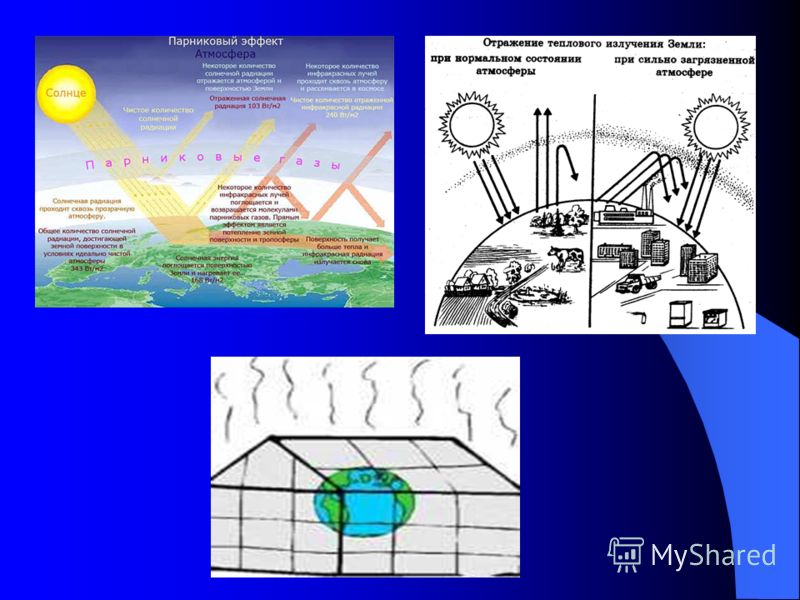

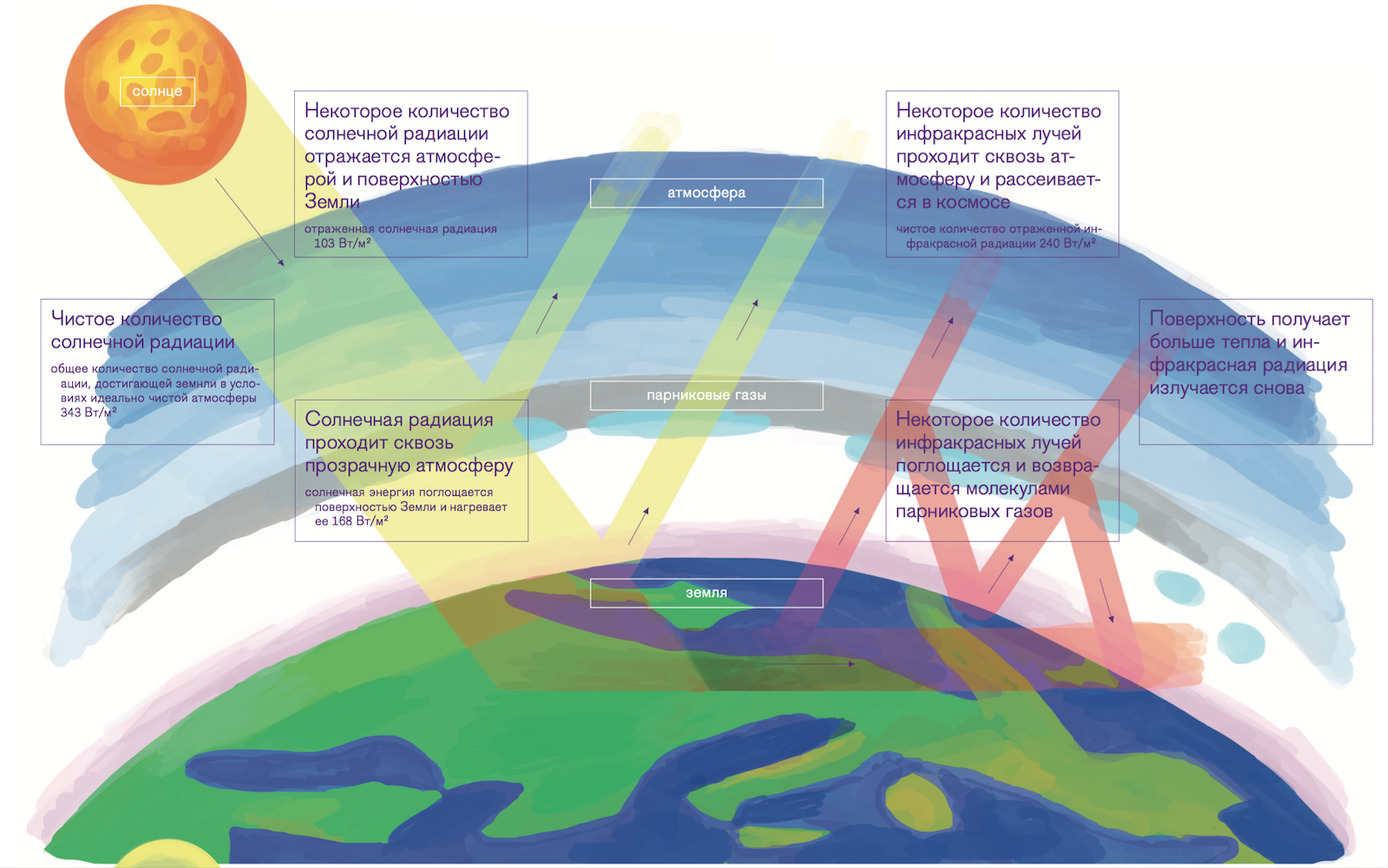

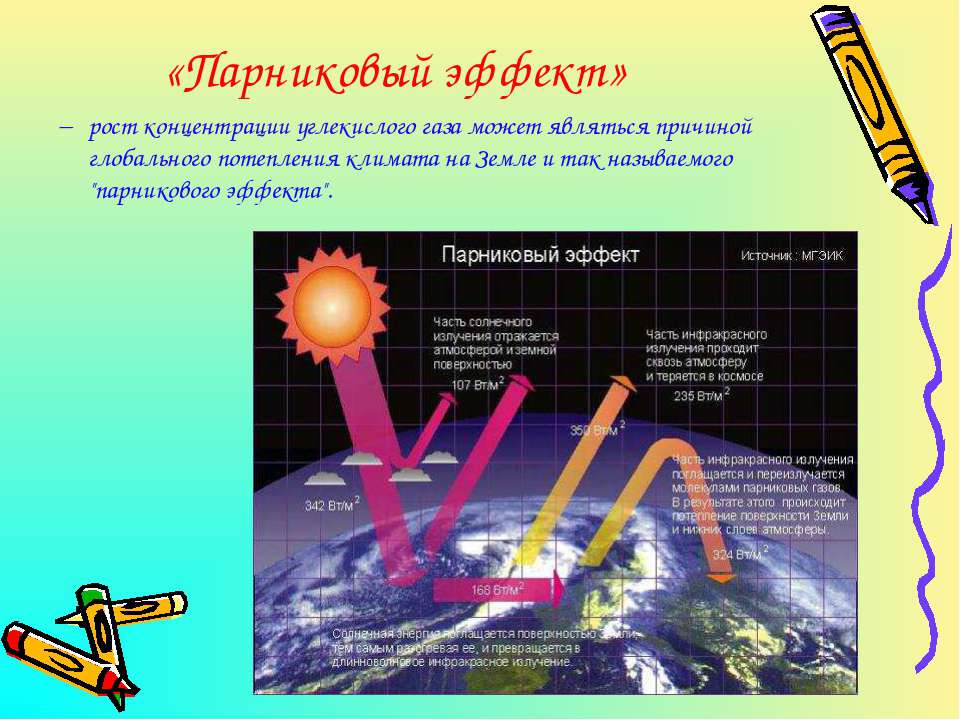

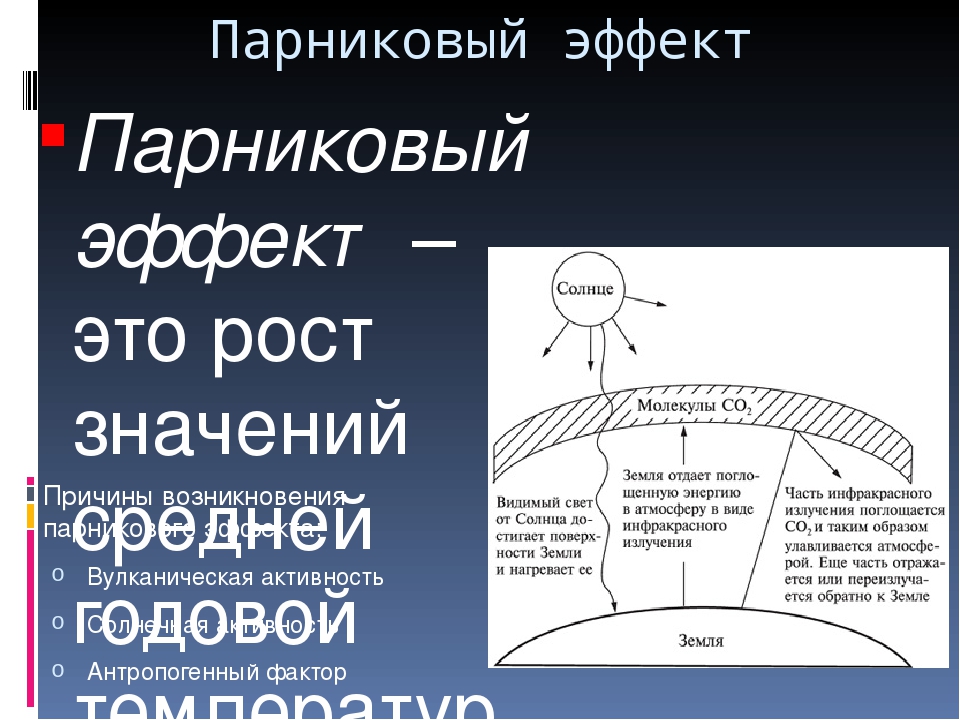

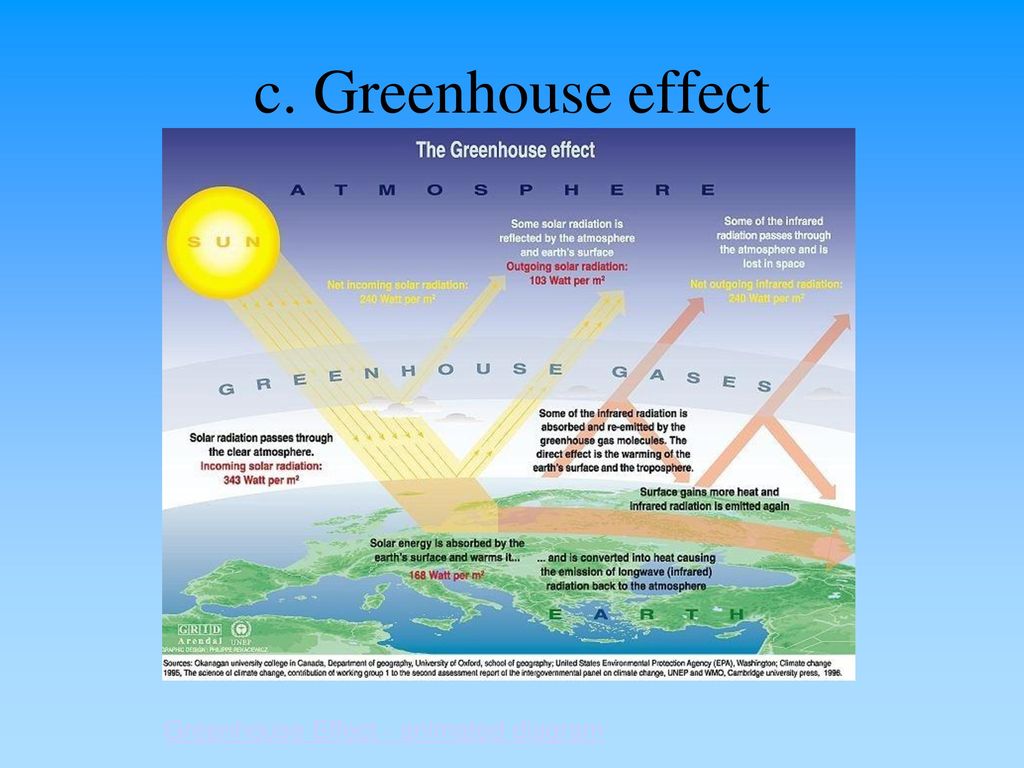

Парниковым эффектом называют способность коротковолновой солнечной радиации проходить через прозрачную среду (например, стекло парника или атмосферу), в то время как длинноволновая радиация, излучаемая нагреваемой солнечными лучами поверхностью, стеклом парника (или атмосферой) поглощается. Сванте Аррениус, впервые количественно оценивший повышение температуры Земли при удвоении количества углекислого газа в атмосфере, говорит, что открыл парниковый эффект Фурье: “Фурье утверждал, что атмосфера устроена, как стекло в парнике – потому что она пропускает легкие лучи Солнца (коротковолновую радиацию — profpr), но задерживает темные лучи, идущие от земли». А Википедия в статье “парниковый эффект” пишет: “Идея о механизме парникового эффекта была впервые изложена в 1827 году Жозефом Фурье в статье «Записка о температурах земного шара и других планет»”.«Записка о температурах земного шара и других планет», вышедшая в 1827-м году и близко повторяющая неизданную в английском переводе статью Фурье 1824-го года, цитируется часто. На нее ссылаются многие авторы, пишущие про изменения климата, иногда находя в статье прямо противоположные идеи. Историк науки Флеминг, книга которого пробудила когда-то мой интерес к истории климатологии, называет статью Фурье одной из самых неверно цитируемых: о «парниковом эффекте», по мнению Флеминга, Фурье не писал.

На нее ссылаются многие авторы, пишущие про изменения климата, иногда находя в статье прямо противоположные идеи. Историк науки Флеминг, книга которого пробудила когда-то мой интерес к истории климатологии, называет статью Фурье одной из самых неверно цитируемых: о «парниковом эффекте», по мнению Флеминга, Фурье не писал.

На самом деле, «Записка о температурах земного шара и других планет» посвящена теории климата Земли. Фурье подробно анализирует три источника тепла на поверхности Земли: солнечную радиацию, тепло «вечного пламени» в земных недрах и тепло межпланетного пространства. Флеминг приводит вот такую замечательную иллюстрацию физики климата, якобы из статьи Фурье — но в оригинале я ее на нашел, тем более, что написана была статья на французском, а картинка с английскими подписями.

Фурье в нескольких местах делает комментарии, из которых можно предположить, что он описывал суть парникового эффекта. В одном месте он пишет о том, что атмосфера прозрачна для солнечных лучей, но гораздо менее прозрачна для “невидимого тепла” земли. В другом — подробно описывает устройство “гелиотермометра”, ящика, покрытого несколькими слоями стекла, с термометрами между слоями – думаю, отсюда Аррениус и взял идею для своей знаменитой ссылки на то, что атмосфера, по мнению Фурье, похожа на парник.

В другом — подробно описывает устройство “гелиотермометра”, ящика, покрытого несколькими слоями стекла, с термометрами между слоями – думаю, отсюда Аррениус и взял идею для своей знаменитой ссылки на то, что атмосфера, по мнению Фурье, похожа на парник.

Фурье говорит, что если бы воздух был твердым, то теплообмен в атмосфере был бы таким же, как и в гелиотермометре: проходящие через прозрачное стекло лучи солнца нагревают темную внутреннюю поверхность ящика, выстланного пробкой, а длинноволновое излучение нагретого дна стеклом задерживается — и излучается во все стороны, из-за чего температура внутри ящика повышается. Кстати, картинку гелиотермометра я нашел на сайте производителя солнечных печек. Я думаю, именно из-за этого «воздух был бы твердым» Флеминг и считает, что ссылка на Фурье как на первооткрывателя «перникового эффекта» неверна — ведь каждый историк науки знает, что воздух ну совсем не твердый. Однако потом Фурье прямо пишет о том, что измерения гелиотермометром «радиационной температуры» на разных высотах подтверждают существование подобного эффекта и в атмосфере.

Сухой осадок таков. Верны или нет ссылки на статью, но получилось так, что первооткрывателем “парникового эффекта” считается Фурье. И еще. Атмосфера не похожа ни на огромный парник, ни на гелиотермометр в описанных Фурье опытах. Но для понимания этого понадобилось еще 80 лет.

Кстати Фурье, между делом, как само собой разумеющееся, говорит о том, что человек изменяет климат.

Статья Фурье 1827-го года (французский)

Перевод 1837-го года оригинальной статьи Фурье 1824-го года в The American Journal of Science.

This entry was originally posted at http://profpr.dreamwidth.org/301071.html. Please comment there using OpenID.

Краткая история климатического кризиса — Первое российское медиа о климатическом кризисе

Ежедневно мы слышим об изменении климата. История изучения вопроса насчитывает не один век, но только в последние 30 лет международные организации и государства начали осознавать тяжесть проблемы и переходить к действиям.

Greenpeace восстанавливает хронологию событий.

Greenpeace восстанавливает хронологию событий.Первые шаги

Об изменении климата мы слышим в школах, университетах, по телевидению и в интернете. При этом даже в научных кругах остаются скептики. А что говорить об обывателях, мало заботящихся о том, что средняя температура на Земле стабильно растёт. Проблемой изменения климата учёные заинтересовались ещё в XVII веке. А век спустя была обнаружена связь между геологическими эпохами и изменением климата. Французский учёный Жорж-Луи Леклерк де Бюффон предположил, что Земля в первоначальном виде представляла раскалённый шар, который постепенно остывает, и это сказывается на климате. Шотландский естествоиспытатель Джеймс Геттон обнаружил следы ледников в местах слишком тёплых для них. Другие учёные писали, что ледники — возможная причина валунов в альпийских долинах.

Слева — Джейм Геттон, справа — Жорж-Луи Леклерк де БюффонРеволюционером в изучении климата стал Жозеф Фурье. В 1827 году француз открыл парниковый эффект, предположив, что атмосфера Земли сохраняет тепло.

Осознание

В 1896 году швед Сванте Аррениус стал первым, кто выдвинул тезис, что выбросы углекислого газа от сжигания ископаемого топлива и других процессов могут вызвать в будущем глобальное потепление. Однако, из-за низких выбросов в конце XIX века, учёный предположил, что такие изменения займут тысячи лет. К его идеям вернулись только к середине XX века.

Сванте АррениусВ конце 1960-х советский климатолог Михаил Будыко разработал теорию климата, повлиявшую на современные взгляды о глобальном потеплении. Учёный доказал неизбежность антропогенного влияния на климат и роста средней температуры, ограничив возможность кардинальных изменений столетним периодом. В июне 1988 года профессор факультета экологии Колумбийского университета Джеймс Хансен выступил перед конгрессом США, где рассказал об угрозе изменения климата и призвал действовать незамедлительно. Это стало отправной точкой борьбы против глобального потепления. В том же году на Всемирной конференции по изменению атмосферы в Торонто учёные пришли к выводу, что необходимо снизить выбросы парниковых газов к 2005 году на 20%.

Учёный доказал неизбежность антропогенного влияния на климат и роста средней температуры, ограничив возможность кардинальных изменений столетним периодом. В июне 1988 года профессор факультета экологии Колумбийского университета Джеймс Хансен выступил перед конгрессом США, где рассказал об угрозе изменения климата и призвал действовать незамедлительно. Это стало отправной точкой борьбы против глобального потепления. В том же году на Всемирной конференции по изменению атмосферы в Торонто учёные пришли к выводу, что необходимо снизить выбросы парниковых газов к 2005 году на 20%.

Принятие

С 1988 года основной научной организацией, изучающей вопросы изменения климата, является Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК), созданная ООН. В своих регулярных докладах группа синтезирует наилучшее доступное на сегодня научное знание о рисках и последствиях изменения климата, а также возможных сценариях дальнейшего изменения климата в зависимости от выбранного пути сокращения выбросов парниковых газов.

Страны также подписали Парижское соглашение , договорившись ограничить рост глобальной температуры в рамках 1,5 °C и достичь углеродной нейтральности (баланса между выбросами и их поглощением) во второй половине XXI века.

Страны также подписали Парижское соглашение , договорившись ограничить рост глобальной температуры в рамках 1,5 °C и достичь углеродной нейтральности (баланса между выбросами и их поглощением) во второй половине XXI века.Опасные превышения

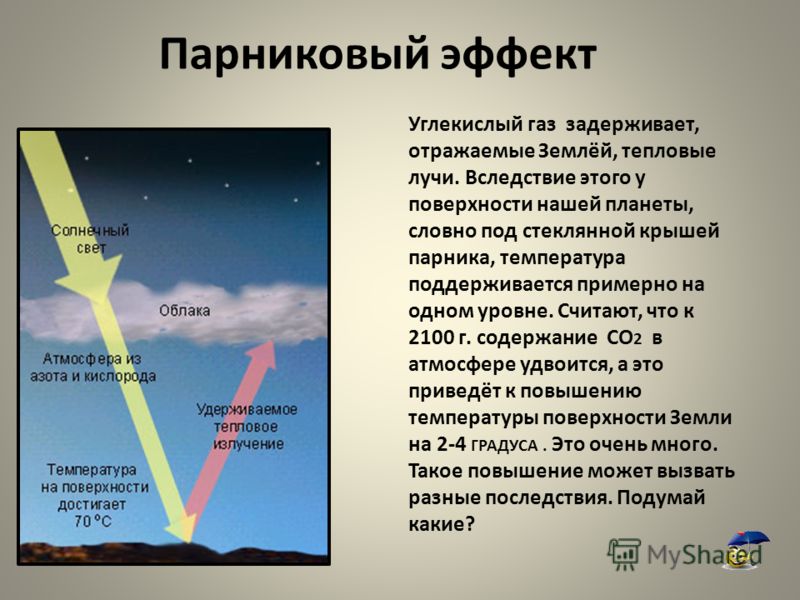

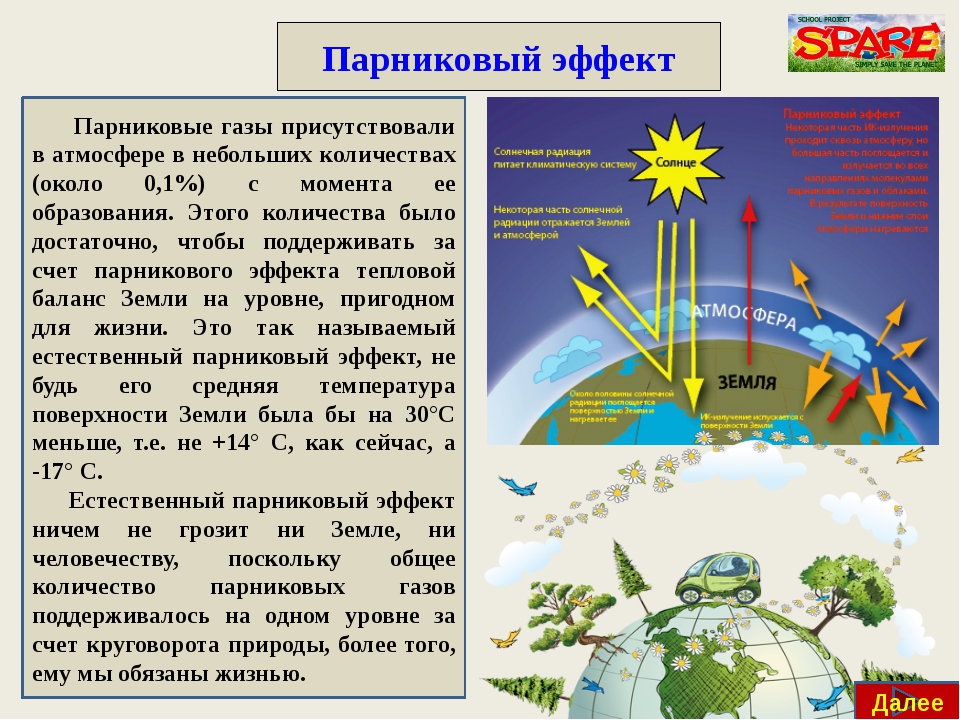

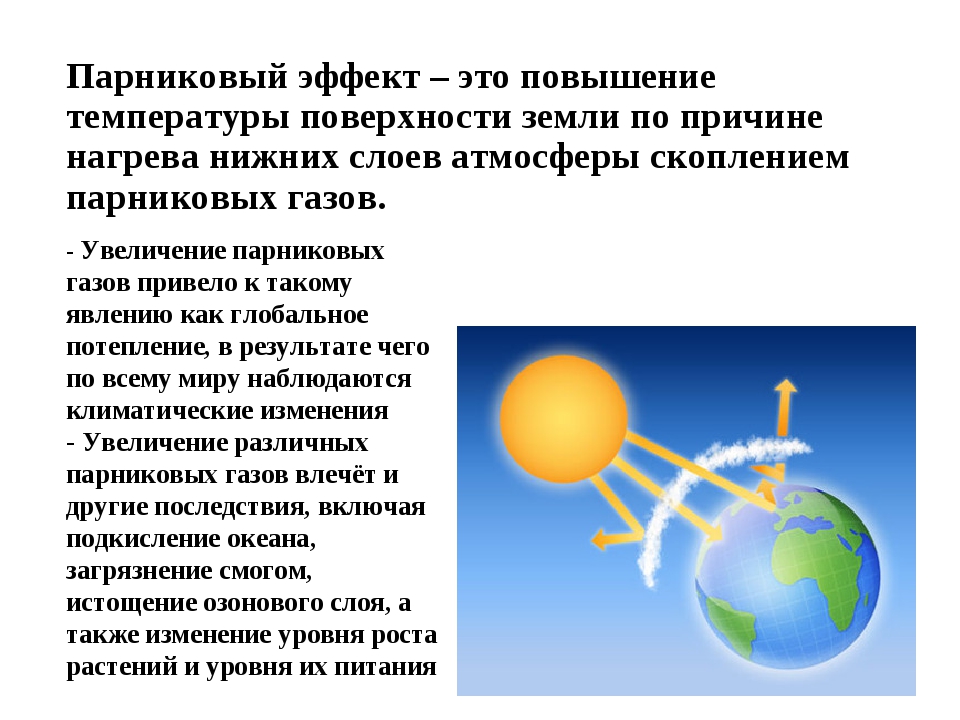

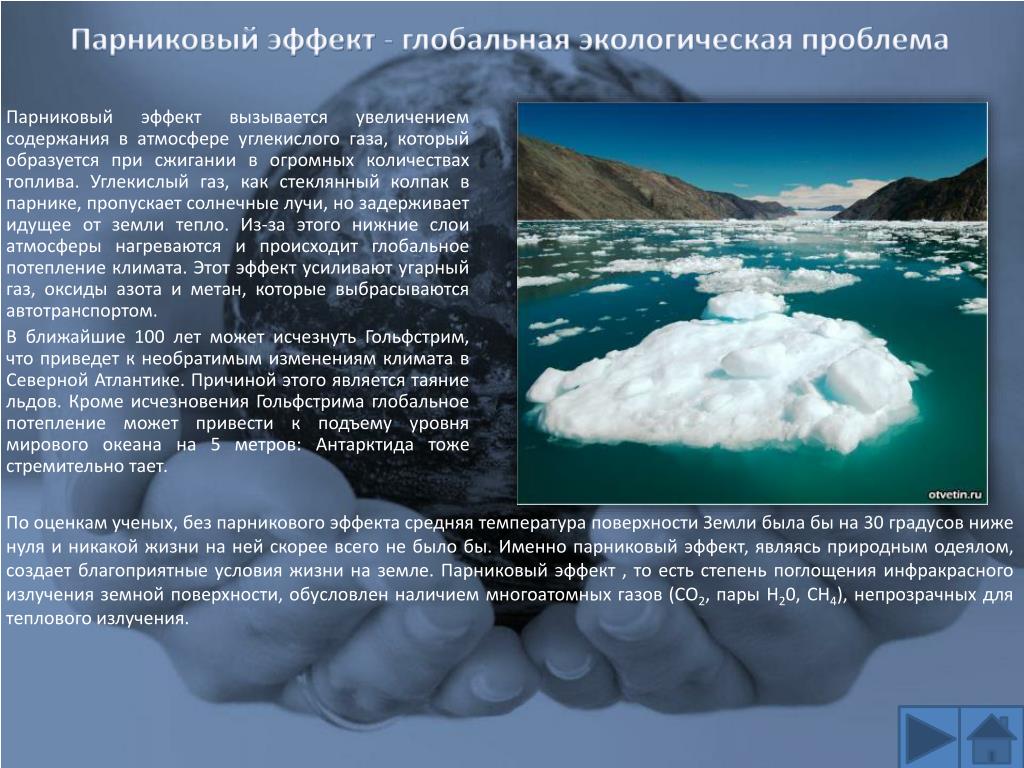

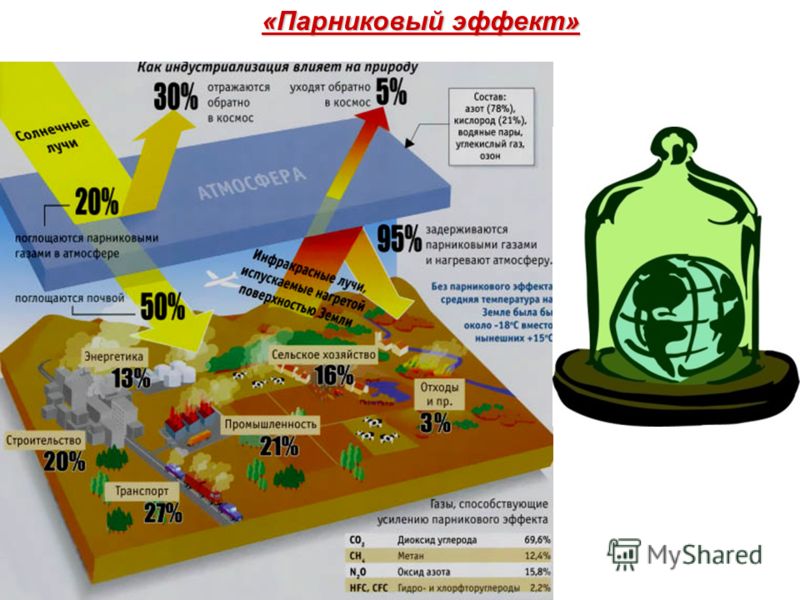

Атмосфера Земли — это тонкий слой газов, и часть из них — парниковые. Они задерживают тепловое излучение, что делает Землю комфортным местом для жизни: без парниковых газов средняя температура на планете была бы около -18 °C. Но проблема в том, что с начала индустриальной революции человечество нарушило баланс и существенно увеличило концентрации парниковых газов в атмосфере: углекислого газа — на 47%, метана — на 159%, закиси азота — на 23%.

Углекислый газ занимает первое место по вкладу в потепление планеты сегодня, и его концентрация достигла рекордного уровня, как минимум, за последние 800 тыс. лет — в первую очередь из-за выбросов от сжигания угля, нефти и газа, производства цемента, уничтожения лесов. Метан является вторым по важности парниковым газом, и к его антропогенным источникам относятся животноводство, рисоводство, добыча ископаемого топлива, свалки и сжигание биомассы. Выбросы же закиси азота происходят в результате использования удобрений, сжигания биомассы, а также различных производственных процессов. Продолжающийся рост содержания парниковых газов в атмосфере является, по сути, экспериментом человечества над климатом в режиме реального времени, который сулит обернуться очень серьёзными последствиями.

Выбросы же закиси азота происходят в результате использования удобрений, сжигания биомассы, а также различных производственных процессов. Продолжающийся рост содержания парниковых газов в атмосфере является, по сути, экспериментом человечества над климатом в режиме реального времени, который сулит обернуться очень серьёзными последствиями.

Согласие

Анализ данных за 40 лет ещё раз подтвердил , что основной причиной климатического кризиса является деятельность человека. Учёные говорят, что это знание достигло «золотого стандарта» научных данных, степень уверенности приближается к 99,99% и существует только один шанс на миллион, что продолжающееся изменение климата вызвано чем-то другим.

Американское научное общество, объединяющее 18 ассоциаций, ещё в 2009 году писало : «Наблюдения показывают изменение климата, а строгие научные исследования говорят, что парниковые газы, выделяемые в результате деятельности человека — основной их фактор». Американский геофизический союз и вовсе нивелирует возможность альтернатив: «Основываясь на обширных научных данных, весьма вероятно, что человеческая деятельность, особенно выбросы парниковых газов, — основная причина наблюдаемого с середины XX века потепления.

Парниковое будущее

Сегодняшний масштаб глобальных усилий по снижению влияния на климат и адаптации к его последствиям пока даже не приближает нас к тому, что необходимо для избежания колоссального будущего ущерба человеческой цивилизации и природе. Кажется, что реальные климатические изменения не так заметны и катастрофичны, как какие-то другие проблемы — но это пока. Рост средней температуры на 1,5 °C приведёт к поднятию уровня моря, экономическим, политическим и социальным последствиям. Изменение климата может увеличить миграцию, окислить Мировой океан и сделать его менее пригодным для жизни обитателей. Огромные территории Земли ожидает засуха и сокращение плодородных земель, что приведёт к продовольственному кризису. Ряд стран столкнётся с голодом и ростом инфекционных заболеваний. Увеличатся расходы государств на борьбу с последствиями климатических изменений — уже к 2050 году страны будут тратить ежегодно до $27 трлн.

Кажется, что реальные климатические изменения не так заметны и катастрофичны, как какие-то другие проблемы — но это пока. Рост средней температуры на 1,5 °C приведёт к поднятию уровня моря, экономическим, политическим и социальным последствиям. Изменение климата может увеличить миграцию, окислить Мировой океан и сделать его менее пригодным для жизни обитателей. Огромные территории Земли ожидает засуха и сокращение плодородных земель, что приведёт к продовольственному кризису. Ряд стран столкнётся с голодом и ростом инфекционных заболеваний. Увеличатся расходы государств на борьбу с последствиями климатических изменений — уже к 2050 году страны будут тратить ежегодно до $27 трлн.

Рост уровня моря может привести к переселению до 2 млрд людей в этом веке. Особенно пострадают развивающиеся страны, население которых зависит от близости к морю. Вспомним землетрясение в Индийском океане 26 декабря 2004 года, вызвавшее разрушительное цунами, когда погибло до 300 тыс. человек. Таяние ледников не приведёт к односекундной гибели тысяч людей, но увеличит миграцию и сопутствующие проблемы. Специалисты Всемирного банка прогнозируют, что уже к 2050 году страны Южной Азии ощутят кризис урожайности и доступа к чистой пресной воде.

Специалисты Всемирного банка прогнозируют, что уже к 2050 году страны Южной Азии ощутят кризис урожайности и доступа к чистой пресной воде.

Единственный шанс

Волшебной палочки, в одночасье преобразующей то, что копилось веками, нет. Влияние на климат оказывают различные сферы нашей жизни, а значит изменить нужно всё. С одной стороны, выбросы нужно сокращать во всех секторах: в энергетике, промышленности, лесном и сельском хозяйстве, обращении с отходами. С другой стороны, действовать должны все: государство, бизнес, люди. Если в какой-то из сфер прогресса не будет, шансы стабилизировать климат становятся минимальными. Следите за обновлениями на нашем сайте, чтобы узнать больше о том, как вы можете повлиять на ситуацию.

Таймлайн

Написал: Степан Давиденко, журналист

Редактура: Полина Каркина, Олеся Викулова

27 июля 2020 г.

Почему потребление мяса – одна из главных причин глобального потепления? Объясняет координатор «Гринпис»

На фестивале осознанного потребления «Знак Равенства» координатор проектов по изменению климата и энергетики «Гринпис» Полина Каркина рассказала, как производство и потребление мяса приближает глобальное потепление и чем это грозит планете (спойлер: ничем хорошим). «Собака.ru» записала самое интересное.

«Собака.ru» записала самое интересное.

Почему глобальное потепление – важная проблема

Сегодня изменение климата – одна из самых серьезных проблем, для решения которой необходимо кооперироваться всем человечеством. Нагревание планеты может стать необратимым процессом, и если ничего не делать с этим сегодня, завтра будет поздно. До сих пор существует много мифов на эту тему: кто-то считает, что глобальное потепление еще не изучено наукой, но это не так. В 1827 году Жозеф Фурье открыл парниковый эффект, еще тогда он предполагал, что Земля должна быть холоднее. Углекислый газ, метан и другие парниковые газы легко смешиваются с составом глобальной атмосферы и действуют подобно покрывалу, которое удерживает часть излучений, отраженных от поверхности Земли. Парниковый эффект вызывает существенное повышение температура планеты: сбалансированное количество газов создают условия для процветания жизни, но их перенасыщение разрушительно.

До середины прошлого века годовая температура планеты была гораздо ниже, сегодня же мы наблюдаем аномалию: 18 из 19 самых теплых лет в истории случились в XXI веке. В феврале этого года ученые установили, что влияние человека – основная причина глобального потепления. Их понимание приблизилось к цифре 99,9% , то есть это почти такая же уверенность, что завтра взойдет солнце. Но общественное мнение, к сожалению, не поспевает: опрос показал, что только 55% людей знают, что именно человек провоцирует рост температуры планеты.

Один из основных вкладов в изменение климата вносит сжигание ископаемого топлива – угля, нефти и газа. Ранее природный углеродный цикл находился в равновесии, однако после индустриальной революции в результате человеческой деятельности выбросы парниковых газов начали увеличиваться, из-за чего глобальная температура планеты начала повышаться. Никогда ранее концентрация углекислого газа в атмосфере не была так высока: до революции она составляла 280ppm, сейчас – 400ppm. Сегодня мы проводим настоящий эксперимент над природой, и чем он нам грозит, мы узнаем скоро.

Сегодня мы проводим настоящий эксперимент над природой, и чем он нам грозит, мы узнаем скоро.

Последствия изменения климата – что нас ждет?

Человеку необходимо подготовиться к новым условиям, но ко всему списку адаптироваться невозможно. Например, если игнорировать проблему глобального потепления, то уже в этом веке на некоторых территориях нашей планеты температура воздуха будет несовместима с жизнью. Из-за экстремальной жары находиться за пределами помещений с кондиционерами станет невозможно. Уже сейчас становится все больше пожаров, ледники таят, уровень Мирового океана растет. Примерно миллиард людей живут на побережье, и некоторые островные государства уже начали покупать землю для переселения жителей.

По телевизору рассказывают много страшилок о том, что конец света неминуем, во что уже никто не верит. Но с точки зрения изменения климата есть наука и реальные цифры, которые говорят о действительной угрозе коллапса. Если мы не перестанем создавать выбросы и бессознательно потреблять, то к концу века планета потеплеет на четыре градуса. Ежегодный доклад «Глобальных катастрофических рисков» в 2017 году заключил, что это будет означать конец человеческой цивилизации. На сегодняшний день масштабы разрушения выходят за рамки, и нет уверенности, что в будущем адаптация мира будет возможна.

Если мы не перестанем создавать выбросы и бессознательно потреблять, то к концу века планета потеплеет на четыре градуса. Ежегодный доклад «Глобальных катастрофических рисков» в 2017 году заключил, что это будет означать конец человеческой цивилизации. На сегодняшний день масштабы разрушения выходят за рамки, и нет уверенности, что в будущем адаптация мира будет возможна.

Если игнорировать проблему глобального потепления, то уже в этом веке на некоторых территориях нашей планеты температура воздуха будет несовместима с жизнью

Как животноводство влияет на глобальное потепление

Экологи всегда занимались лесами, водой, а животноводство и его влияние на изменение климата долгое время игнорировалось – казалось, что оно не наносит большого вреда. С 1989 по 2000 годы потребление животных продуктов в городах выросло почти в четыре раза. Сегодня, по оценкам ученых, 24% глобальных выбросов парниковых газов создается сельским хозяйством, из них 14% приходятся на животноводство, что превышает показатели всех видов транспорта: поезда, трамваи, самолеты все вместе наносят такой же вред, как и производство мяса. Если оставить все как есть, то к 2050 году сельское хозяйство будет виновником 50% всех выбросов человечества.

Если оставить все как есть, то к 2050 году сельское хозяйство будет виновником 50% всех выбросов человечества.

Климатический след мяса жвачных животных в 100 раз больше, чем у растительных продуктов. Это связано с ферментацией – процессом пищеварения, в результате которого внутри кишечника животного выделяется метан, сильный парниковый газ. Негативное воздействие на окружающую среду также вызывает навоз, его хранение и накопление.

Около 26% поверхности суши используется только для выпаса скота, что эквивалентно площади Африки и ЕС суммарно. Ради этого пришлось пожертвовать лесами, а из-за изменений в землепользовании произошла потеря углерода и увеличение количества углекислого газа.

У некоторых людей сохранились романтические представления о том, что планета населена носорогами, жирафами и другими дикими животными, но сегодня это не так. Из-за огромного количества скота происходит потеря биоразнообразия. На основе одного из последних исследований газета The Guardian выпустила интересную инфографику и наглядно показала, что среди всей биомассы млекопитающих домашний скот составляет 60%, 36% – люди и только 4% – дикие животные.

На животноводство тратится огромное количество ресурсов. Особенно деструктивна для климата говядина: ее водный след в 10 раз больше, чем у бобовых, а для ее производства нужно в 28 раз больше земли, чем для свинины, птицы, яиц и молочных продуктов вместе взятых.

Сегодня, с точки зрения ученых, сокращение потребления животных продуктов и вегетарианская или веганская диета являются одним из самых значимых способов уменьшить нагрузку на окружающую среду и климат в своей ежедневной жизни. Можно вовремя выключать лампочки, сортировать мусор, но эффективнее всего будет отказаться от мяса в том количестве, в котором вы можете себе позволить.

Как мясо влияет на здоровье человека

Мы привыкли потреблять много мяса, часто люди даже не знают, что им приготовить, если у них нет в холодильнике животных продуктов. Культурно сложившаяся норма негативно влияет на наш организм: это приводит к ожирению, развитию диабета, сердечно-сосудистым заболеваниям. Несбалансированное питание с низким содержанием фруктов, овощей, цельного зерна и с большим количеством мяса – это один из главных факторов риска преждевременной смерти в мире. В 2016 году это привело к гибели 10 млн людей, для сравнения в тот же год от очевидного вреда табака умерло 7 млн человек. Кроме того, международное агентство по изучению рака квалифицировало красное обработанное мясо как «канцерогенное», растительные продукты, напротив, связывают с уменьшением количества болезней.

Культурно сложившаяся норма негативно влияет на наш организм: это приводит к ожирению, развитию диабета, сердечно-сосудистым заболеваниям. Несбалансированное питание с низким содержанием фруктов, овощей, цельного зерна и с большим количеством мяса – это один из главных факторов риска преждевременной смерти в мире. В 2016 году это привело к гибели 10 млн людей, для сравнения в тот же год от очевидного вреда табака умерло 7 млн человек. Кроме того, международное агентство по изучению рака квалифицировало красное обработанное мясо как «канцерогенное», растительные продукты, напротив, связывают с уменьшением количества болезней.

Несколько советов

Около трети всей еды в мире выбрасывается. Вместе с увеличивающимся потреблением животных продуктов растет уровень загрязнения окружающей среды, поэтому, в первую очередь, необходимо более осознанно относиться к своему питанию и покупать столько, сколько вы съедите. Один из девяти человек остается голодным, поэтому нужно перестать выбрасывать ту еду, которую вы не успеваете съесть, и начать пользоваться фудшерингом. Так вы накормите тех, кому нечего есть, и уменьшите количество отходов. Также важно выбирать продукты местного производства: привезенные товары имеют больший углеродно-климатический след, так как на них затрачивается много энергии и ресурсов.

Один из девяти человек остается голодным, поэтому нужно перестать выбрасывать ту еду, которую вы не успеваете съесть, и начать пользоваться фудшерингом. Так вы накормите тех, кому нечего есть, и уменьшите количество отходов. Также важно выбирать продукты местного производства: привезенные товары имеют больший углеродно-климатический след, так как на них затрачивается много энергии и ресурсов.

Необходимо найти альтернативу продуктам животного происхождения, искать рецепты вегетарианских блюд и постараться сократить потребление мяса. Если вы уже начали постепенно двигаться в этом направлении, устройте вегетарианскую вечеринку – расскажите вашим друзьям, что можно питаться вкусно и без мяса.

Записала Софья Зима

Девочка и миф – Огонек № 1 (5596) от 13.01.2020

В истории человечества можно выделить три категории мифов. Первая — это древние мифы, которые появились на ранней стадии человеческой истории и были со временем опровергнуты наукой. Такие, например, как плоская Земля, стоящая на трех китах, или миф, что на Канарских островах живут люди с пёсьими головами. Вторая — те древние мифы, которые сегодня могут получить в наши дни реальное подтверждение с позиций современной науки. И наконец, третья категория — это мифы, возникшие уже в наше время и благодаря умелой пропаганде в средствах массовой информации запугавшие миллионы людей, но серьезного научного подтверждения не имеющие. Наиболее наглядный пример последнего — миф о глобальном потеплении, запугавший миллионы людей и ставший базисом для экономических и политических разборок. Точнее, не о глобальном потеплении, которое, как свидетельствуют научные данные, так же, как и глобальное похолодание, является объективным фактом, а о том, что человеческая цивилизация якобы может оказывать на него влияние. Сегодня страсти с этим мифом достигли очередного накала в связи с нагнетанием всеобщей истерии после выступления 16-летней школьницы Греты Тунберг, за которой стоят взрослые дяди и тети.

Такие, например, как плоская Земля, стоящая на трех китах, или миф, что на Канарских островах живут люди с пёсьими головами. Вторая — те древние мифы, которые сегодня могут получить в наши дни реальное подтверждение с позиций современной науки. И наконец, третья категория — это мифы, возникшие уже в наше время и благодаря умелой пропаганде в средствах массовой информации запугавшие миллионы людей, но серьезного научного подтверждения не имеющие. Наиболее наглядный пример последнего — миф о глобальном потеплении, запугавший миллионы людей и ставший базисом для экономических и политических разборок. Точнее, не о глобальном потеплении, которое, как свидетельствуют научные данные, так же, как и глобальное похолодание, является объективным фактом, а о том, что человеческая цивилизация якобы может оказывать на него влияние. Сегодня страсти с этим мифом достигли очередного накала в связи с нагнетанием всеобщей истерии после выступления 16-летней школьницы Греты Тунберг, за которой стоят взрослые дяди и тети. Как возник этот миф и что с ним делать, размышляет в своем эссе для «Огонька» академик РАЕН, геофизик Александр Городницкий.

Как возник этот миф и что с ним делать, размышляет в своем эссе для «Огонька» академик РАЕН, геофизик Александр Городницкий.

Александр Городницкий

23 сентября 2019 года Грета, приплыв на корабле в США (на самолете не полетела, поскольку он, по ее мнению, загрязняет атмосферу), выступила с весьма эмоциональной речью на Генассамблее ООН, в которой призвала взрослых перестать губить нашу планету и срочно прекратить все действия, которые могут вызывать глобальное потепление. «Мы стоим в начале массового вымирания»,— заявила она в ООН.

Это театрализованное, эмоциональное, хорошо срежиссированное выступление вызвало бурную дискуссию во всем мире, в том числе и в нашей стране. Грета Тунберг объявлена сейчас «человеком года». Ее портрет красуется на обложке журнала «Тайм». Она номинирована на Нобелевскую премию мира (подробный рассказ об этом феномене опубликован в нашем журнале в последнем номере прошлого года — см. «Глобальная Грета», № 50 за 2019 г.— «О»). Во многих странах мира идут подогреваемые прессой многотысячные демонстрации детей и подростков против глобального потепления. Не получив достаточной поддержки от взрослых, пропагандисты этого мифа взялись теперь за детей. И школьниками дело не ограничилось — вместе с ними выступили подогреваемые прессой молодежные экоактивисты во всем мире, которые действовали более агрессивно. В Германии они перекрывали дороги и в октябре 2019 блокировали в Берлине административные здания, требуя от правительства срочных мер по борьбе с глобальным потеплением. Как будто и в самом деле этот процесс, от человека не зависящий, можно остановить массовыми митингами и забастовками (ситуация эта напомнила мне давнюю историю, когда много лет назад во время океанской экспедиции я читал на корабле лекцию для экипажа о дрейфе континентов. После лекции ко мне подошел замполит (была у нас на судах такая замечательная должность) и спросил: «Скажите, а мы можем управлять движением континентов?» «Кто это мы?» — переспросил я. «Как кто? Партия и правительство, конечно».— «Ну что вы, нет. Это глубинные геологические процессы, занимающие миллионы лет».

Не получив достаточной поддержки от взрослых, пропагандисты этого мифа взялись теперь за детей. И школьниками дело не ограничилось — вместе с ними выступили подогреваемые прессой молодежные экоактивисты во всем мире, которые действовали более агрессивно. В Германии они перекрывали дороги и в октябре 2019 блокировали в Берлине административные здания, требуя от правительства срочных мер по борьбе с глобальным потеплением. Как будто и в самом деле этот процесс, от человека не зависящий, можно остановить массовыми митингами и забастовками (ситуация эта напомнила мне давнюю историю, когда много лет назад во время океанской экспедиции я читал на корабле лекцию для экипажа о дрейфе континентов. После лекции ко мне подошел замполит (была у нас на судах такая замечательная должность) и спросил: «Скажите, а мы можем управлять движением континентов?» «Кто это мы?» — переспросил я. «Как кто? Партия и правительство, конечно».— «Ну что вы, нет. Это глубинные геологические процессы, занимающие миллионы лет». «Плохо работаете,— рассердился замполит,— надо научиться!»).

«Плохо работаете,— рассердился замполит,— надо научиться!»).

Между тем на волне этих эмоций премьер Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление о принятии Россией Парижского соглашения по климату, в котором миф о глобальном потеплении, сформулированный впервые американским политиком Альбертом Гором несколько десятилетий назад и приведший к соглашениям в Киото в 1997 году, приобрел новую угрожающую реальность.

Основа этого соглашения состоит в том, что главная угроза для Земли — глобальное потепление. Происходит оно в основном из-за выброса парниковых газов. Из труб фабрик и автомобилей, а также в сельском хозяйстве. Поэтому выбросы следует резко снизить. Например, по данным ООН, все коровы планеты выделяют на 18 процентов больше таких газов (пардон, продуктов их жизнедеятельности), чем все автомобили. На основании чего наиболее отмороженные «экоактивисты» даже требуют запретить производство и продажу говядины и других видов мяса.

13 декабря 2019 года Евросоюз представил свою стратегию по защите климата до 2050 года. Согласно ей, выброс парниковых газов в странах Евросоюза должен быть сведен к нулю в ближайшие 30 лет. В документе говорится в первую очередь об отказе от использования нефти, природного газа и каменного угля, при сгорании которых в атмосферу выбрасывается углекислый газ. Западные государства, уже подписавшие соглашения, пока к этому не готовы. Но один из самых радикальных «зеленых планов» принят в мощнейшей экономике Евросоюза — ФРГ.

Согласно ей, выброс парниковых газов в странах Евросоюза должен быть сведен к нулю в ближайшие 30 лет. В документе говорится в первую очередь об отказе от использования нефти, природного газа и каменного угля, при сгорании которых в атмосферу выбрасывается углекислый газ. Западные государства, уже подписавшие соглашения, пока к этому не готовы. Но один из самых радикальных «зеленых планов» принят в мощнейшей экономике Евросоюза — ФРГ.

Соединенные Штаты, где всегда умели считать деньги и в свое время не поддержали Киотское соглашение, поступили иначе. 1 июня 2017 года президент Дональд Трамп официально объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату, заявив следующее: «Не выходить из соглашения от нас требуют те же страны, чьи торговые ограничения обходятся Америке в триллионы долларов и которые во многих случаях небрежно относятся к своему вкладу в наш критически важный оборонный альянс». Трамп вообще утверждает, что не верит в глобальное потепление, да и его Республиканская партия скептически относится к этой идее. А вот их оппоненты из Демократической партии, наоборот, на случай своей победы подготовили целый план «зеленой революции» по всем фронтам. Их поддерживают большей частью те корпорации, которым борьба с парниковыми газами не повредит. А за республиканцев традиционно выступают представители классической индустрии — нефтепромышленники, «оборонка». Для них крайне дорого будет тормозить производства для их переоснащения в соответствии с квотами на выбросы газов и прочее загрязнение.

А вот их оппоненты из Демократической партии, наоборот, на случай своей победы подготовили целый план «зеленой революции» по всем фронтам. Их поддерживают большей частью те корпорации, которым борьба с парниковыми газами не повредит. А за республиканцев традиционно выступают представители классической индустрии — нефтепромышленники, «оборонка». Для них крайне дорого будет тормозить производства для их переоснащения в соответствии с квотами на выбросы газов и прочее загрязнение.

Что касается других государств, и прежде всего России, то публичные выступления Греты, вернее, тех, кто за ней стоит, ставят их в сложное положение. Ведущие экспортные продукты России — нефть и газ. Против нефти (вернее, выбросов от сжигания бензина и дизеля) как раз выступают экоактивисты, и, вероятно, потребление «черного золота» на Западе из-за этого будет уменьшаться, хотя природный газ — один из самых чистых и эффективных источников энергии, какое-то время еще продержится на мировом рынке. И Россия располагает крупнейшими его запасами на Земле. В любом случае, однако, отказ европейских и других стран от природного газа и нефти наносит серьезный удар по российской экономике. В свою очередь, модернизация всей российской промышленности с большим числом устаревших производств в соответствии с требованиями новых экологических условий требует огромных затрат, тем более что западные санкции отрезают ее от высоких технологий.

В любом случае, однако, отказ европейских и других стран от природного газа и нефти наносит серьезный удар по российской экономике. В свою очередь, модернизация всей российской промышленности с большим числом устаревших производств в соответствии с требованиями новых экологических условий требует огромных затрат, тем более что западные санкции отрезают ее от высоких технологий.

На фоне этой всемирной экономической и политической истерии давно позабыт главный вопрос: а насколько реальны угрозы, которыми так умело запугали все человечество борцы с выбросами парниковых газов? Оказывают ли вообще жизнедеятельность людей и промышленное развитие влияние на глобальное потепление нашей планеты? Надо ли, не поглядев в святцы, бить в колокола? Что говорит по этому поводу современная наука?

Наука напугать

Для экоактивистов неистовая Грета Тумберг стала почти иконой

Фото: AFP

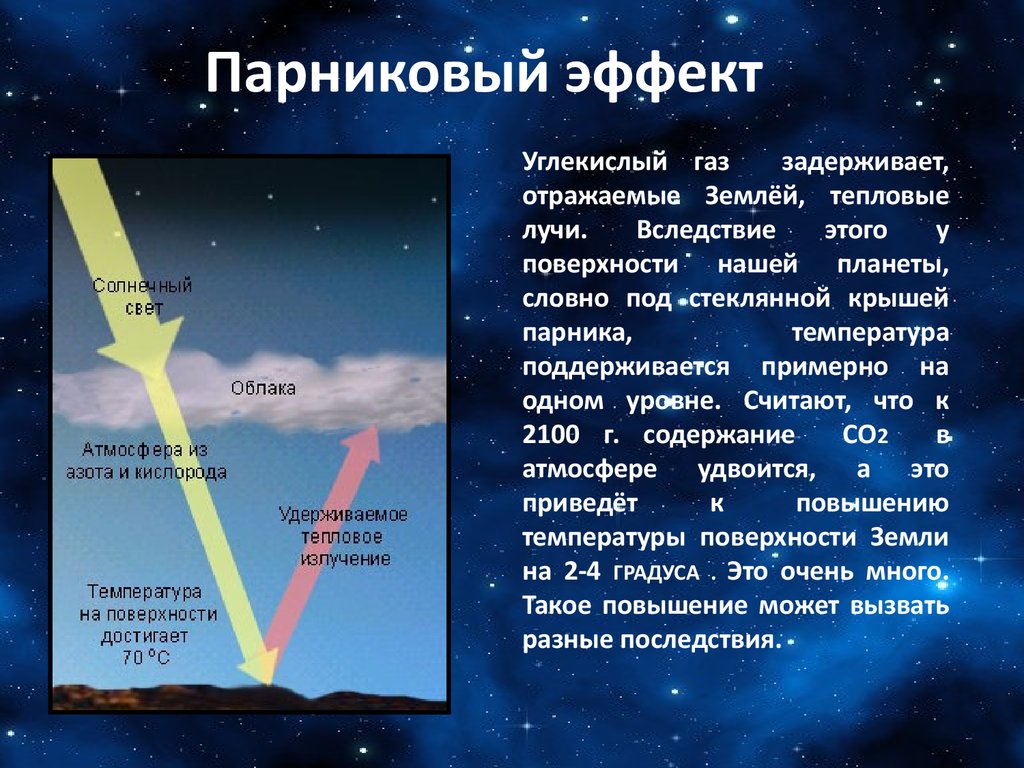

Начало этому мифу было положено бывшим американским вице-президентом Альбертом Гором, выпустившим в 2007 году книгу под интригующим названием «Неудобная правда» и пространный документальный фильм под тем же названием. Основная идея, изложенная в книге и фильме, состояла в том, что главной причиной глобального потепления является выброс промышленного углерода в атмосферу. Утверждалось: в результате этого возникает так называемый парниковый эффект, который приводит к резкому подъему температуры на поверхности нашей планеты. Начинается интенсивное таяние льдов Арктики и Гренландии. В ближайшее время поднимется уровень Мирового океана. Вода затопит Лондон, Нью-Йорк, Токио и другие прибрежные города. Это приведет к возникновению массовых эпидемий. Растают горные ледники, питающие реки, и начнутся проблемы с пресной водой, за которую будут воевать завтра так же, как сегодня за нефть. В 2000 году Гор заявил, что через 10 лет наша планета достигнет точки невозврата, а еще через два года сказал, что через пять лет на Северном полюсе полностью растает лед…

Основная идея, изложенная в книге и фильме, состояла в том, что главной причиной глобального потепления является выброс промышленного углерода в атмосферу. Утверждалось: в результате этого возникает так называемый парниковый эффект, который приводит к резкому подъему температуры на поверхности нашей планеты. Начинается интенсивное таяние льдов Арктики и Гренландии. В ближайшее время поднимется уровень Мирового океана. Вода затопит Лондон, Нью-Йорк, Токио и другие прибрежные города. Это приведет к возникновению массовых эпидемий. Растают горные ледники, питающие реки, и начнутся проблемы с пресной водой, за которую будут воевать завтра так же, как сегодня за нефть. В 2000 году Гор заявил, что через 10 лет наша планета достигнет точки невозврата, а еще через два года сказал, что через пять лет на Северном полюсе полностью растает лед…

Фактически и книга, и кинокартина представляют собой собрание ошибочных и неграмотных климатических «страшилок» (в частности, по данным академика Владимира Котлякова и нашим наблюдениям за снежным покровом полюса относительной недоступности Антарктиды, масса льда и снега этого континента за последние 30–40 лет существенно увеличивалась, а не снижалась, как это утверждает Альберт Гор), но под их влиянием организация по защите окружающей среды при ООН (UNEP) в 2005 году выступила с заявлением, что в 2010 году в мире появится более 50 млн климатических беженцев. Была даже опубликована детальная карта с указанием покинутых районов. И хотя ничего подобного не произошло, книга и фильм Гора, неграмотные и вредные с точки зрения физических основ формирования климатов Земли, без какого бы то ни было научного обсуждения, были шумно разрекламированы, получили признание со стороны международных чиновничьих структур, «зеленых экологов» и политиков и даже были отмечены престижной международной Нобелевской премией (это при том, что Британский верховный суд обнаружил в фильме девять научных ошибок).

Была даже опубликована детальная карта с указанием покинутых районов. И хотя ничего подобного не произошло, книга и фильм Гора, неграмотные и вредные с точки зрения физических основ формирования климатов Земли, без какого бы то ни было научного обсуждения, были шумно разрекламированы, получили признание со стороны международных чиновничьих структур, «зеленых экологов» и политиков и даже были отмечены престижной международной Нобелевской премией (это при том, что Британский верховный суд обнаружил в фильме девять научных ошибок).

В результате хорошо организованной международной политической кампании ведущие страны мира подписали тогда Киотский протокол, на смену которому пришло сейчас Парижское соглашение. Протокол призывал к сокращению выбросов в атмосферу так называемых парниковых газов, и прежде всего главного из них — углекислого газа. Протокол этот исходит из ошибочного предположения, что эти газы якобы приводят к увеличению парникового эффекта и существенному потеплению климата Земли.

Основным аргументом сторонников данной гипотезы является совпадение потепления климата в последние десятилетия ХХ века с одновременным повышением содержания в атмосфере углекислого газа антропогенного происхождения. При этом забывают, что последнее потепление климата началось еще в начале XVII века, когда о выбросах в атмосферу антропогенных парниковых газов и говорить не приходилось.

Парниковый вопрос

Иллюстрация художника Виктора Тихомирова к песне Александра Городницкого «Дорогая Грета»

Фото: Художник Виктор Тихомиров, Коммерсантъ

Идея о разогреве земной атмосферы парниковыми газами впервые была высказана в конце XIX столетия известным шведским ученым Сванте Аррениусом (1859–1927), обнаружившим, что молекулы СО2 способны нагреваться за счет поглощения инфракрасного излучения, идущего, например, от нагретой Солнцем поверхности Земли. Отсюда делался вывод, что чем больше в атмосфере углекислого газа, тем теплее на Земле. Очевидно? Да, но все же это надо было бы проверить. Ведь когда-то казалось очевидным, что именно Солнце вращалось вокруг неподвижной Земли, и даже после Коперника эта идея еще долгие годы доминировала в научном сообществе того времени. Что касается применимости модели парника к атмосфере, то и здесь возникают вопросы. Парник герметически закупорен, у него есть боковые стенки. А где стенки у атмосферы?

Отсюда делался вывод, что чем больше в атмосфере углекислого газа, тем теплее на Земле. Очевидно? Да, но все же это надо было бы проверить. Ведь когда-то казалось очевидным, что именно Солнце вращалось вокруг неподвижной Земли, и даже после Коперника эта идея еще долгие годы доминировала в научном сообществе того времени. Что касается применимости модели парника к атмосфере, то и здесь возникают вопросы. Парник герметически закупорен, у него есть боковые стенки. А где стенки у атмосферы?

До начала XXI века вообще не существовало никакой научной теории парникового эффекта и влияния парниковых газов на тепловые режимы атмосферы. Нет ни одного достоверного доказательства влияния парниковых газов на климаты Земли. Поэтому все призывы Киотского протокола основаны на интуитивных представлениях.

В противовес примитивной гипотезе зависимости климата только от одной причины — концентрации в атмосфере парниковых газов, в Институте океанологии им. П.П. Ширшова РАН профессором Олегом Сорохтиным была разработана физическая теория климата Земли. Она показывает, что температура тропосферы (нижнего слоя земной атмосферы) и самой земной поверхности зависит, по крайней мере, от семи основных факторов:

Она показывает, что температура тропосферы (нижнего слоя земной атмосферы) и самой земной поверхности зависит, по крайней мере, от семи основных факторов:

- от расстояния между Землей и Солнцем и активностью Солнца

- от давления атмосферы

- от отражательной способности Земли (ее альбедо)

- от угла прецессии оси вращения Земли

- от теплоемкости воздуха,

- от влажности,

- от поглощения парниковыми газами теплового излучения Солнца и Земли

При этом необходимо учитывать отрицательную обратную связь преобразования солнечного излучения облачным покровом планеты, обычно играющим основную роль в формировании ее альбедо (то есть отражательной способности). Теория, предложенная Сорохтиным, является количественной и позволяет численно рассчитывать как влияние на климат каждого из перечисленных факторов по отдельности, так и их суммарное влияние.

В соответствии с этой теорией колебания климатических температур связаны в первую очередь с колебаниями инсоляции. Изменение угла прецессии Земли (наклона оси ее вращения по отношению к перпендикуляру плоскости обращения Земли вокруг Солнца) определяет только плавный тренд этих колебаний. Остальные факторы либо оставались постоянными, либо были усреднены.

Изменение угла прецессии Земли (наклона оси ее вращения по отношению к перпендикуляру плоскости обращения Земли вокруг Солнца) определяет только плавный тренд этих колебаний. Остальные факторы либо оставались постоянными, либо были усреднены.

Энергетический анализ созданной физической теории парникового эффекта показал, что доминирующим процессом, управляющим выносом из атмосферы солнечного тепла, а также распределением температуры в тропосфере, является конвекция воздушных масс Земли. Что же касается прогрева тропосферы парниковыми газами, поглощающими инфракрасное излучение прогретой Солнцем Земли, то этот процесс приводит к расширению данных объемов газа и к быстрому их подъему к стратосфере, а на смену им из стратосферы опускаются к поверхности Земли уже значительно охлажденные массы воздуха. В результате средние температуры воздуха в тропосфере практически не меняются или даже становятся более низкими. Поэтому концентрация парниковых газов в атмосфере (и особенно углекислого газа) практически никак не влияет на климат планеты. Наблюдавшееся в последние десятилетия потепление климата связано только с временным увеличением солнечной активности, тогда как долговременные изменения земного климата направлены на его похолодание и приближение нового ледникового периода.

Наблюдавшееся в последние десятилетия потепление климата связано только с временным увеличением солнечной активности, тогда как долговременные изменения земного климата направлены на его похолодание и приближение нового ледникового периода.

После неудач на политическом поприще Альберт Гор взял реванш на экологическом, где собрал все лавры, включая и Нобелевскую премию мира (в 2007-м)

Фото: Koichi Kamoshida / Getty Images

В фильме Альберта Гора есть один эффектный момент: он стоит с указкой в руках перед экраном, на котором представлена кривая подъема температуры в атмосфере, а над ней такой же подъем содержания углерода. «Вот, видите, как с ростом температуры увеличивается содержание СО2 в атмосфере?» На самом деле все наоборот. Существуют прямые свидетельства того, что изменения содержания СО2 в атмосфере являются следствием изменения температуры, а не его причиной.

Картина изменения земного климата за последние 400 тысяч лет, с добавлением прогноза на следующие 120 тысяч лет, позволяет сделать вывод, что в будущем нас ждет не потепление, а значительное похолодание климата, к которому надо готовиться уже сейчас. Кроме того, последняя фаза потепления ХХ века, начавшаяся около 70-х годов, была связана с восходящей фазой шестидесятилетней солнечной активности, тогда как в XXI веке уже началась ее нисходящая фаза активности, могущая приводить только к дополнительному похолоданию климата. Во всяком случае, на ближайшие 30 лет.

Причина предстоящего глобального похолодания климата связана также с уменьшением угла прецессии Земли и снижением общего давления земной атмосферы. По мнению Олега Сорохтина, это происходит благодаря жизнедеятельности азотпотребляющих бактерий, постоянно удаляющих азот из воздуха и переводящих его в осадки. К сожалению, эти процессы неуправляемые, и мы вряд ли сможем что-либо сделать для их приостановки.

По разным оценкам в настоящее время за счет сжигания природного топлива в атмосферу поступает около 7–10 млрд тонн углекислого газа, или 1,9–2,7 млрд тонн чистого углерода. Это колоссальное количество поступающего в атмосферу углерода влияет не только на состав ее газовой смеси и снижение показателя адиабаты, но и несколько увеличивает общее давление атмосферы. Оба эти фактора действуют в противоположных направлениях, в результате средняя температура земной поверхности почти не меняется. Практически не изменится она даже если концентрация углекислого газа увеличится вдвое, что ожидается к 2100 году.

Это колоссальное количество поступающего в атмосферу углерода влияет не только на состав ее газовой смеси и снижение показателя адиабаты, но и несколько увеличивает общее давление атмосферы. Оба эти фактора действуют в противоположных направлениях, в результате средняя температура земной поверхности почти не меняется. Практически не изменится она даже если концентрация углекислого газа увеличится вдвое, что ожидается к 2100 году.

Обращение к здравому смыслу

Иллюстрация художника Виктора Тихомирова к песне Александра Городницкого «Дорогая Грета»

Фото: Художник Виктор Тихомиров, Коммерсантъ

Из приведенных оценок следует важный практический вывод: даже значительные выбросы техногенного углекислого газа в земную атмосферу фактически не меняют осредненные показатели ее теплового режима и парникового эффекта. Вместе с тем увеличение концентрации этого газа в земной атмосфере, безусловно, является полезным фактором, существенно повышающим продуктивность сельского хозяйства и способствующим более эффективному восстановлению растительной массы в районах сведения лесов.

Вместе с тем увеличение концентрации этого газа в земной атмосфере, безусловно, является полезным фактором, существенно повышающим продуктивность сельского хозяйства и способствующим более эффективному восстановлению растительной массы в районах сведения лесов.

К аналогичным выводам в 1997 году пришли и многие американские ученые, изучавшие изменения климата в разных регионах Северной Америки. В этой связи бывший президент Академии наук США профессор Фредерик Зейтц пишет: «Экспериментальные данные по изменению климата не показывают вредного влияния антропогенного использования углеводородов. В противоположность этому имеются веские свидетельства, что увеличение содержания в атмосфере углекислого газа является полезным». Зейтц подготовил петицию ученых правительству США с призывом отказаться от Международного соглашения по глобальному потеплению климата, заключенному в японском городе Киото в декабре 1997 года, и от других аналогичных соглашений. В этой петиции, в частности, говорится: «Не существует никаких убедительных научных свидетельств того, что антропогенный выброс углекислого газа, метана или других парниковых газов причиняет или может в обозримом будущем вызвать катастрофическое прогревание атмосферы Земли и разрушение ее климата. Кроме того, имеются существенные научные свидетельства, показывающие, что увеличение в атмосфере концентрации диоксида углерода приводит к положительному влиянию на естественный прирост растений и животных в окружающей среде Земли». Петицию подписало более 15 тысяч американских ученых и инженеров.

Кроме того, имеются существенные научные свидетельства, показывающие, что увеличение в атмосфере концентрации диоксида углерода приводит к положительному влиянию на естественный прирост растений и животных в окружающей среде Земли». Петицию подписало более 15 тысяч американских ученых и инженеров.

Вот еще несколько имен. Физик Харольд Льюис, ученик Оппенгеймера и профессор Беркли, в 2010 году в открытом письме заявил, что выходит из Американского физического общества. Причиной была «афера глобального потепления, которой движут буквально триллионы долларов, афера, которая развратила так много ученых… это самое крупное и самое успешное псевдонаучное мошенничество, которое я видел в течение своей долгой жизни как ученого».

23 сентября 2019 года, в разгар климатической истерии, 500 ученых, работающих в области климатологии и смежных наук,направили в ООН письмо: «Общераспространенные модели, на которых основана сейчас международная политика в отношении климата, несостоятельны. Это жестоко и поспешно — требовать бросить на воздух триллионы на основании результатов этих несовершенных моделей. Нынешняя климатическая политика бессмысленно и жестоко подрывает экономику». Среди подписавшихся: профессор Гус Берхут из Нидерландов, профессор Ричард Линдзен из США, профессор Рейналь дю Бержер и профессор Джеффри Фосс из Канады, профессор Ингемар Нордин из Швеции, профессор Альберто Престинци из Италии, профессор Бенуа Ритто из Франции и др.

Это жестоко и поспешно — требовать бросить на воздух триллионы на основании результатов этих несовершенных моделей. Нынешняя климатическая политика бессмысленно и жестоко подрывает экономику». Среди подписавшихся: профессор Гус Берхут из Нидерландов, профессор Ричард Линдзен из США, профессор Рейналь дю Бержер и профессор Джеффри Фосс из Канады, профессор Ингемар Нордин из Швеции, профессор Альберто Престинци из Италии, профессор Бенуа Ритто из Франции и др.

Они утверждают, что нынешнее потепление вызвано в основном естественными факторами, что потепление происходит гораздо более медленными темпами, чем предрекают так называемые «научные модели» климатических алармистов, что вся громадная бюрократия и группы интересов, образовавшихся вокруг учения о глобальном потеплении, основаны на неадекватных и опровергнутых фактами моделях. Они также напоминают, что CO2 является основой жизни на Земле, что его увеличение ведет к увеличению биомассы и что наблюдавшееся потепление, вопреки утверждениям алармистов, не привело к увеличению природных бедствий. «Не существует никакой чрезвычайной климатической ситуации. Тем самым нет повода для паники и беспокойства».

«Не существует никакой чрезвычайной климатической ситуации. Тем самым нет повода для паники и беспокойства».

В этой связи необходимо еще раз обратить внимание на то, что и Киотский протокол не имел научного обоснования, по своей сути противоречил физике природных процессов и совершенно неверно объяснял влияние на климат антропогенных воздействий. Об этом, в частности, в 2004 году официально заявила и Российская академия наук, но к ней не прислушались, и наша страна все-таки подписала тогда этот псевдонаучный и вредный для страны протокол.

Обращает на себя внимание, что один из основоположников российской климатологии академик Кирилл Яковлевич Кондратьев заявлял тогда, что фейковая религия глобального потепления никакого отношения к экологии не имеет, и был категорическим противником подписания Киотского протокола.

Только в декабре 2012 года на Всемирной климатической конференции ООН Россия вышла из Киотского соглашения и правильно сделала. Вызывает по меньшей мере сожаление, что сейчас Россия подписала Парижское соглашение. Нельзя еще раз не напомнить, что Соединенные Штаты с самого начала не принимали участия в Киотском соглашении и сейчас вышли из Парижского. Все это пустая трата денег, наносящая серьезный вред экономике.

Нельзя еще раз не напомнить, что Соединенные Штаты с самого начала не принимали участия в Киотском соглашении и сейчас вышли из Парижского. Все это пустая трата денег, наносящая серьезный вред экономике.

На самом деле повышение парциального давления углекислого газа в атмосфере приводит к пропорциональному повышению эффективности сельского хозяйства и скорости восстановления вырубаемых лесных массивов. Поэтому предлагаемые Международными экологическими организациями дорогостоящие (порядка многих десятков миллиардов долларов в год) мероприятия по стабилизации концентрации СО2 не имеют смысла и вредны для экономики и сельского хозяйства. Эти средства с большей пользой можно было бы использовать на развитие той же экономики и социальных сфер.

Сейчас активно распространяются в средствах массовой информации всевозможные псевдонаучные (а иногда и просто лженаучные) прогнозы о резком потеплении климата, о таянии ледниковых покровов Антарктиды, о значительном повышении уровня Мирового океана, о затоплении многих прибрежных городов и даже о «вселенской катастрофе» при дальнейшем повышении парциального давления углекислого газа. На самом же деле мы сейчас живем на пике сравнительно небольшого локального потепления, после окончания которого начнется новая фаза похолодания (если она уже не началась). Главным регулятором температуры земной атмосферы является лучистая энергия Солнца, связанная не только с солнечной активностью, но и с расстоянием между Землей и Солнцем. Расстояние это периодически меняется со временем. Несколько лет назад оно было минимальным, что привело к потеплению, а теперь начинает увеличиваться. Через 10–15 лет нас ждет не глобальное потепление, а наоборот, глобальное похолодание, подобное тому, которое уже было в Европе в начале XVII века. Кстати, уже сегодня одновременно с таянием ледников в Арктике идет наращивание ледового покрова в Антарктиде, где сосредоточены самые большие запасы пресной воды на нашей планете. Хочется спросить: кому и зачем выгодно запугивать человечество мифом о глобальном потеплении? Вопрос о влиянии человека на глобальное потепление сегодня вышел за рамки науки, переместился в сферу политики и экономики и превратился в тоталитарную идеологию, близкую к религиозному верованию.

На самом же деле мы сейчас живем на пике сравнительно небольшого локального потепления, после окончания которого начнется новая фаза похолодания (если она уже не началась). Главным регулятором температуры земной атмосферы является лучистая энергия Солнца, связанная не только с солнечной активностью, но и с расстоянием между Землей и Солнцем. Расстояние это периодически меняется со временем. Несколько лет назад оно было минимальным, что привело к потеплению, а теперь начинает увеличиваться. Через 10–15 лет нас ждет не глобальное потепление, а наоборот, глобальное похолодание, подобное тому, которое уже было в Европе в начале XVII века. Кстати, уже сегодня одновременно с таянием ледников в Арктике идет наращивание ледового покрова в Антарктиде, где сосредоточены самые большие запасы пресной воды на нашей планете. Хочется спросить: кому и зачем выгодно запугивать человечество мифом о глобальном потеплении? Вопрос о влиянии человека на глобальное потепление сегодня вышел за рамки науки, переместился в сферу политики и экономики и превратился в тоталитарную идеологию, близкую к религиозному верованию. Идеология эта не допускает критики и, не считаясь с научными данными и ошибочностью своих предсказаний, предает анафеме всякого, кого считает неверующим еретиком. Не случайно нобелевский лауреат по физике Ивар Гивер еще в 2012 году, на встрече нобелевских лауреатов, назвав изменение климата псевдонаукой, заявил: «Глобальное потепление стало новой религией, поскольку вы не можете его обсуждать».

Идеология эта не допускает критики и, не считаясь с научными данными и ошибочностью своих предсказаний, предает анафеме всякого, кого считает неверующим еретиком. Не случайно нобелевский лауреат по физике Ивар Гивер еще в 2012 году, на встрече нобелевских лауреатов, назвав изменение климата псевдонаукой, заявил: «Глобальное потепление стало новой религией, поскольку вы не можете его обсуждать».

Все, изложенное выше, наглядно показывает, что антропогенное влияние на глобальное потепление остается мифом, а нынешнее Парижское соглашение, пришедшее на смену Киотскому протоколу, может оказаться крупнейшей международной финансовой и политической аферой нашего времени, которую не сможет спасти даже Грета Тунберг.

Человечество должно бороться не с мифическим призраком антропогенного глобального потепления, а с региональными экологическими катастрофами, вызванными его деятельностью, уничтожающей окружающую природу, что на протяжении человеческой истории приводило к гибели стран, культур и цивилизаций. Это уничтожение лесных массивов и акваторий (характерный пример — Аральское море), глобальная токсикация природы за счет выброса в атмосферу отравляющих химических веществ, загрязнение суши и морей радиоактивными и химическими отходами (характерные примеры — Балтийское море, где затоплено химическое оружие гитлеровского рейха, или озеро Байкал) и многое другое. Перспективным направлением для решения проблем защиты окружающей природы представляется, в частности, переход к системным «зеленым технологиям», вообще не дающим токсичных выбросов, концепция и принципы которых изложены в работах профессора Германа Кричевского.

Это уничтожение лесных массивов и акваторий (характерный пример — Аральское море), глобальная токсикация природы за счет выброса в атмосферу отравляющих химических веществ, загрязнение суши и морей радиоактивными и химическими отходами (характерные примеры — Балтийское море, где затоплено химическое оружие гитлеровского рейха, или озеро Байкал) и многое другое. Перспективным направлением для решения проблем защиты окружающей природы представляется, в частности, переход к системным «зеленым технологиям», вообще не дающим токсичных выбросов, концепция и принципы которых изложены в работах профессора Германа Кричевского.

Что же до реальных природных опасностей, с которыми мы можем столкнуться в ближайшее время, то это прежде всего катастрофические извержения вулканов и катастрофические землетрясения, в том числе цунамигенные. Ни того, ни другого наука сегодня предсказать не может. Достаточно вспомнить цунамигенное землетрясение на Суматре в 2009 году, которое унесло более 200 тысяч жизней. А сейчас нам угрожает взрыв Йеллоустоунского супервулкана в Северной Америке, который сулит глобальную экологическую катастрофу…

А сейчас нам угрожает взрыв Йеллоустоунского супервулкана в Северной Америке, который сулит глобальную экологическую катастрофу…

Впрочем, этого Грета Тунберг в школе еще, возможно, не проходила.

«Изменение климата и его последствия». Второй день

РАН на площадке Альянса международных научных организаций провела двухдневную онлайн-конференцию «Изменение климата и его последствия». Сессию второго дня открыл исполнительный директор секретариата ANSO Цзинхуа Цао

Российская академия наук на площадке Альянса международных научных организаций (АНСО) провела двухдневную онлайн-конференцию «Изменение климата и его последствия». Сессию второго дня открыл исполнительный директор секретариата ANSO Цзинхуа Цао.

В ходе второго дня мероприятия были представлены 9 докладов от России, Китая, Бельгии, Норвегии и Непала по вопросам изменения климата, исследований и технологий, направленных на выявление изменений климата и последствий, а также решений, которые уже существуют в некоторых странах.

Российскими академиками было представлено несколько научных работ.

Академик Юрий Дгебуадзе презентовал свой доклад о влиянии изменения климата на биоразнообразие России и прилегающих стран.

«Конечно, очевидно, что исторические и географические факторы уже сформировали биоразнообразие, которое есть сейчас. Хотя процессы микроэволюции мы наблюдаем сейчас в некоторых горячих точках. Таких как озеро Кроноцкое на Камчатке, в Трансбайкальском регионе или в западной части Монголии».

Ученый отметил, что иногда сложно понять, какова причина каких-либо изменений в этой системе, изменений в биоразнообразии. И что произошло первым – глобальные изменения в климате или антропогенные эффекты.

Академик привел множество примеров, когда изменения климата и температуры сказываются на растениях и животных. Отметил процесс перемещения некоторых видов животных и растений ближе к Арктике. Некоторые растения распространяются туда, где становится теплее, а некоторые животные уходят на север, потому что им наоборот, нужен более холодный климат.

Доклад ученого был направлен на привлечение внимания к тому, как изменяется не просто температура, а сама природа, животные и растения.

Академик Сергей Семенов рассказал про парниковый эффект. Он отметил, что парниковый эффект и изменения климата зависят не только от количества излучаемой солнечной энергии, но еще и от свойств принимающих объектов.

Парниковые газы – коренная причина глобального потепления. Современное понимание парниковых газов стало возможным благодаря работам ученых прошлого. Сейчас, благодаря этому и текущим исследованиям, становится очевидно, что количество этих парниковых газов только растет. Увеличение содержания оксида углерода, метана и оксида азота наблюдается по всему миру. Как и постоянное увеличение средней температуры на поверхности всей Земли.

«Такое климатическое потепление распределено по Земле неравномерно. Где-то даже наблюдаются регионы с похолоданием. Также видны изменения не только в части температуры, но и в количестве осадков. Общая тенденция говорит о том, что количество осадков увеличивается, но при этом, как и в случае с температурой, наблюдаются зоны засушливости. Экономическая деятельность привела к серьезному обогащению атмосферы парниковыми газами».

Сергей Гуляев, академик РАН, рассказал об изменениях, которые происходят в северной Атлантике. По его словам, океан сразу сигнализирует об изменениях, которые происходят в атмосфере. Сергей Гуляев представил проект NAAD, которые помогает делать анализ изменений более качественно.

«У нас есть модель, которая помогает увидеть, как меняется температура воды, как она становится теплее в некоторых регионах. Модель помогает увидеть какое влияние оказывают текущие изменения температуры на потоки воздуха и океана».

Сопредседатель ANSO Цзинхуа Цао закончил дискуссию словами благодарности Российской академии наук и всех докладчиков, а также оценил важность прошедшей сессии:

«Мы должны использовать совместные усилия, единую платформу для решения этой проблемы. Чтобы наши научные данные могли использоваться для более эффективного достижения цели. Должна быть наднациональная научная инициатива для решения этой глобальной проблемы».

Глобальное потепление для начинающих / Хабр

Если бы вы не слышали о глобальном потеплении, как бы вы смогли установить, происходит ли оно?

Вопрос о том, происходит ли изменение климата, не стоит. Спорить можно только о том, какую роль в нём играют люди.

— Дэвид Аттенборо

Давненько я не писал ничего про глобальное потепление, изменение климата и вообще о земных проблемах окружающей среды. Я ведь физик – точнее, астрофизик – и хотя я хорошо разбираюсь в физике Земли и в науке, это не моя экспертная область.

Но мне поступило много просьб взглянуть на вышедший (в 2014 году) отчёт IPCC по поводу глобального потепления и меня спрашивали, как можно самостоятельно попытаться установить, нагревается ли Земля.

И если это действительно так, то как понять, играет ли человечество в этом процессе значительную роль?

Давайте с вами поиграем. Притворимся, что:

- Мы никогда не слышали об этой проблеме,

- Мы никогда не слышали чужих мнений на этот счёт – политических, научных, любых других,

- Мы не принимаем во внимание никакие другие соображения (политические, экономические, экологические),

- Нас интересуют ровно два момента: нагревается ли Земля, и имеют ли люди к этому отношение.

Пост будет большой, но чтобы докопаться до правды, нужно время. Так что потратим это время и сделаем всё правильно, согласно современным научным представлениям.

Поехали!

Это Солнце. С очень хорошим приближением можно сказать, что это источник большей части энергии, поддерживающей температуру не только Земли, но и всех планет на уровне выше нескольких кельвинов. (Я буду использовать кельвины, но в скобках указывать градусы цельсия и фаренгейта: -270 °C / -455 °F).

Днём мы поглощаем энергию Солнца, но и излучаем её, как днём, так и ночью, в космос. Поэтому днём температура повышается и ночью понижается – так это происходит с каждой планетой, имеющей дневную и ночную стороны. Также меняются сезоны, холодные и тёплые времена, в зависимости от эллиптичности орбиты планеты и наклона оси.

Но если бы температуру определяли только два этих параметра, тогда самая близкая к Солнцу планета была бы самой горячей, и их температура постепенно падала бы по мере отдаления от Солнца. Можно проверить это предположение, начиная с самой внутренней планеты и двигаясь наружу.

Меркурий очень горячий. На самом деле очень горячий! Он ближе всех к Солнцу и совершает оборот всего за 88 земных дней. Максимальная температура днём составляет невероятные 700 К (427 °C / 800 °F) в самых горячих местах. Меркурий вращается очень медленно, так что его ночная часть проводит много времени в темноте, закрытая от Солнца. В это время она охлаждается до 100 K (−173 °C / −280 °F), что очень холодно, гораздо холоднее естественных температур на Земле. Такова ситуация с ближайшей планетой к Солнцу, Меркурием.

Что насчёт Венеры?

Венера находится в среднем в два раза дальше от Солнца, чем Меркурий и совершает оборот вокруг Солнца за 225 земных дней. Она тоже медленно вращается, проводя по 100 земных дней на солнце и столько же в тени. Поэтому вам может показаться удивительным, что температура Венеры всегда постоянна, как днем, так и ночью и в среднем составляет 735 K (462 °C / 863 °F), что даже больше, чем у Меркурия!

Поэтому, если нам нужно разобраться с тем, что происходит на этих мирах, нужно спросить – почему?

Если сравнить два этих мира, мы найдём четыре больших различия:

- Меркурий сильно меньше Венеры,

- Меркурий в два раза ближе к Солнцу,

- Отражающая способность Меркурия гораздо меньше,

- У Меркурия нет атмосферы, а у Венеры она очень плотная.

Оказывается, что размер не имеет значения. Если бы Меркурий был в два раза больше, или Венера в два раза меньше, их температура не поменялась бы значительно, поскольку количество солнечного света, падающего на единицу поверхности планеты, не поменялось бы.

А вот то, что Меркурий в два раза ближе к Солнцу, имеет значение.

Любой объект, удалённый на двойное расстояние от Солнца, получает лишь четверть солнечной энергии на единицу площади, поэтому Меркурий должен получать в четыре раза больше энергии на каждую часть поверхности, чем Венера.

При этом Венера горячее, что говорит о том, что в оставшихся двух пунктах содержится что-то важное.

Отражение или поглощение объектом лучей известно как альбедо, от латинского «albus», что значит «белый». Объект с нулевым альбедо идеально поглощает излучение, а объект с альбедо равным 1 идеально отражает. Вам может быть знакома Луна, у которой, судя по всему, довольно высокое альбедо, поскольку она выглядит белой и днём и ночью.

Не обманывайтесь! Среднее альбедо Луны всего лишь 0,12, то есть она отражает только 12% падающего света и поглощает 88%. Чем меньше альбедо объекта, тем лучше он поглощает свет, а чем выше альбедо, тем меньше света поглощается. (Специально для планетологов уточняю, что использую альбедо Бонда).

Альбедо Меркурия примерно такое же, как у Луны, а у Венеры – одно из самых больших для всех тел Солнечной системы.

Итак, что мы получили: хотя у них разный размер, значения это не имеет, Меркурий получает примерно в четыре раза больше энергии, чем Венера на единицу площади; Меркурий поглощает почти 90% падающего на него солнечного света, а Венера только 10%.

И всё-таки Венера даже по ночам всегда горячее, чем любое место на Меркурии.

Какой там четвёртый пункт?

4. У Меркурия нет атмосферы, а у Венеры она очень плотная. (Особо ловкие из вас могли видеть её во время транзита Венеры по солнечному диску в 2012 году!)

Видите ли, Меркурий и Венера не только поглощают энергию Солнца, они потом её заново излучают в космос в виде тепла. В случае Меркурия всё это тепло возвращается в космос, а вот в случае с Венерой ему приходится проходить через толстый, толстый слой атмосферы, что довольно трудно сделать.

Оказывается, что атмосфера играет критическую роль. Жара, достигающая Венеры, остаётся там надолго. Она остаётся достаточно долго для того, чтобы нагреть всю ночную сторону до той же температуры, что имеет дневная (в этом помогают ветра, облетающие планету за четыре дня) и жара остаётся там достаточно долго, что позволяет Венере быть самой горячей планетой Солнечной системы.

Какой можно сделать вывод? Толстая атмосфера Венеры, без сомнения и есть причина того, что она горячее Меркурия. И раз уж атмосферы останавливают тепло, как это происходит на Венере, необходимо вспомнить, что у Земли тоже есть атмосфера!

Атмосфера Земли тоньше и менее эффективная. Но даже если масштабы эффектов сильно отличаются, принципы и механизмы остаются такими же. Это пока не вся история, но очень важная её часть, которую нужно иметь в виду.

Где же находится Земля относительно первых трёх пунктов списка?

Размер у неё примерно такой же, как у Венеры, диаметр на 5% больше, хотя это для температуры значения не имеет.

Она в три раза дальше от Солнца, чем Меркурий и на 50% дальше, чем Венера, поэтому она получает 1/9 от количества излучения на единицу площади, получаемого Меркурием и меньше половины излучения, получаемого Венерой.

Альбедо у Земли сложное и непостоянное, из-за переменного покрытия облаками (а облака сильно отражают излучение), времен года (кроме того, у мест,, покрытых зеленью альбедо отличается от голой земли), изменения полярных шапок и снежного покрытия и т.п. В среднем альбедо Земли достигает 0,3, но следующий график показывает, как сильно может различаться альбедо в зависимости от места или сезона.

Поэтому хотя альбедо Земли и сложное, его просто отслеживать при наличии на орбите спутников и легко учесть в построении модели происходящего с нашей родной планетой.

Если нам нужно понять, какая у Земли температура, почему она такая и сделали ли что-нибудь люди для её изменения, нам нужно понять четвёртый пункт: атмосферу Земли. Она реальна, она есть и она важна – но насколько?

Чтобы понять, как это работает, нам нужно начать с источника энергии, которую так замечательно улавливает атмосфера планет: с Солнца.

Солнце, используя проверенную временем метафору, адски горячее. По крайней мере, если мы примем, что температура поверхности ада составляет около 6000 К.

У этого излучения – как и у любого другого – есть конкретное распределение энергии, известное как излучение чёрного тела (с небольшим добавочком на очень высоких длинах волн из-за эффектов атмосферы Солнца). Это значит, что большая часть света, исходящего от Солнца, концентрируется в ультрафиолетовой, видимой и инфракрасной частях спектра. Такой результат вы получите, нагрев что угодно до 6000 К. Это будет энергетический спектр примерно такого вида:

Это та энергия, которую получит планета. В случае безвоздушных миров вроде Меркурия или Луны 100% этой энергии достигнет поверхности планеты. В мире с облаками, как на Земле, приличная часть может быть отражена обратно в космос ещё до того, как дойдёт до поверхности. Но самый исключительный случай – это Венера.

90% солнечного света, попадающего на Венеру, отражается обратно в космос и примерно 10% поглощается. При этом, что интересно, Венера – как и все планеты – затем излучает поглощённую энергию в космос! Если бы у неё не было атмосферы, как у Меркурия или Луны, 100% этой энергии просто было бы отправлено обратно во Вселенную. Поскольку Венера холоднее (как любая планета), она излучает тем же способом, как и Солнце: как чёрное тело. Но длины волн излучения Венеры сильно сдвинуты к низким энергиям, низким частотам и большим длинам волн.

Проблема в том, что многие газы в атмосфере Венеры – газы, легко пропускающие солнечный свет – не прозрачны для излучения с более длинными волнами, испускаемого Венерой. И это сочетается с многими слоями плотных, поглощающих энергию облаков. Что же происходит там с энергией?

Солнце испускает энергию, Венера поглощает её часть, а затем, когда излучает её обратно, то большой процент этой энергии поглощается атмосферой и отправляется обратно к поверхности. Поверхность снова излучает эту энергию и опять, атмосфера поглощает большую её часть и излучает её обратно к поверхности.

И этот процесс продолжается. Чем толще атмосфера Венеры – а, в частности, толще компоненты атмосферы, непрозрачные для инфракрасного излучения, испускаемого поверхностью Венеры – тем дольше энергия остаётся на планете.

Поэтому Венера такая горячая!

Существует всего 13 фотографий (насколько я знаю), сделанных спускаемым аппаратом на поверхности Венеры: Венера-13, выжившая, что удивительно, 127 минут на раскалённой второй планете от нашего Солнца. (Её сестра, Венера-14, выжила достойный уважения период в 57 минут). Это неплохо, учитывая, что поверхность Венеры достаточно горячая, чтобы плавить свинец за секунды!

Вернёмся к атмосфере Венеры. Она очень плотная: она содержит в 100 раз больше молекул, чем атмосфера Земли и 96,5% атмосферы Венеры составляет углекислый газ. Оставшаяся часть – это азот, с небольшими количествами других молекул, включая немножко любимого нами вещества H2O.

Эти два газа обладают очень сильным поглощающим эффектом в инфракрасном диапазоне. Вот как выглядит спектр поглощения инфракрасного излучения для углекислого газа:

А у водяного пара он вот такой:

Показанные здесь масштабы не соответствуют концентрациям газов на Венере. Водяной пар на Венере сохраняет всего лишь четверть эффективности по сравнению с графиком, а вот влияние углекислого газа – представьте себе! – примерно в четверть миллиона раз (250 000) сильнее, чем на графике.

То есть, CO2 на Венере главным образом ответственен за удержание на планете температуры за счет излучения, которое не может вернуться в космос, и за такой долгий период её поддержания. Вот численное представление того, что углекислота делает на Венере с жарой, излученной с поверхности.

Если бы на Венере не было атмосферы – если бы она больше походила на Меркурий и была бы просто сферой, поглощающей большинство солнечного света, чтобы затем выпустить его обратно в космос – её температура составляла бы около 340 К (67 °C / 153 °F), что, хотя и жарко, но не уникально.

Эффект атмосферы Венеры – со всеми облаками и газами – работает, как толстое, огромное, изолирующее одеяло, которое сохраняет Венеру в тепле тем же способом, как сохраняют в тепле вас: поглощая её энергию и излучая обратно на неё.

Под более тяжёлым одеялом вам будет теплее, также эффект увеличат несколько одеял. Вполне возможно, при помощи достаточного количества одеял, разогреться гораздо выше вашей нормальной температуры – осторожно, не переборщите!

У Земли атмосфера гораздо менее плотная, но она всё равно справляется с ролью одеяла.

Если бы не атмосфера – если бы наша планета была больше похожей на Луну или Меркурий – типичная температура была бы в районе 255 К (-18 °C / 0 °F), или гораздо ниже точки замерзания. Наш мир не замёрзший: облачное покрытие, водяные пары, метан и диоксид углерода, вместе с другими газами, поддерживают его температуру на 33 °C (59 °F) выше.

Впервые этот эффект открыл почти два века назад Джозеф Фурье, а детально изучил Сванте Август Аррениус в 1896 году. (Помните школьный курс химии по кислотам и основаниям? Это всё он придумал).

Всё это: водяной пар, метан, диоксид углерода, любой газ, поглощающий инфракрасное излучение, работает как одеяло. И если мы увеличим (или уменьшим) содержание этих газов в атмосфере планеты, это будет сродни увеличению (или уменьшению) толщины одеяла, которым накрыта планета. Это тоже открыл Аррениус больше ста лет назад.

Пока что атмосфера Земли выглядит вот так: либо её можно описать, как несколько одеял, либо как одеяло заданной толщины. Можно добавлять или удалять одеяла (или менять толщину одеяла), добавляя или удаляя из атмосферы разные поглощающие инфракрасное излучение газы.

Эта идея и поддерживает глобальное потепление, парниковый эффект и объясняет, почему планеты с атмосферой горячее планет без атмосферы. Пока что тут никто не найдёт никаких противоречий: планеты получают солнечный свет, отражают его часть и поглощают остальное, которое также может быть излучено. В зависимости от состава атмосферы, эта заново излученная энергия может быть поймана с сильно различающейся эффективностью, что и разогревает планету.

Из чего же состоит атмосфера Земли?

В основном из азота, около 78% нашей сухой атмосферы, за ним идёт кислород, 21%. Есть порядка 1% аргона, инертного газа, за которым идёт немножко углекислого газа, неона (ещё одного инертного газа), метана и других элементов.

Я не зря написал «сухой атмосферы», потому что наша атмосфера не сухая. Есть у нас такая небольшая надоедливая штуковина, мешающая атмосфере высохнуть.

Я имею в виду, конечно, наши океаны, по массе в 300 раз превосходящие всю атмосферу Земли. Из-за химических процессов (испарения, давления пара и т.п.), они добавляют примерно 1% от атмосферы в виде водяного пара. Эта цифра сильно меняется, но этим компонентом мы управлять не можем.

Есть и другие; кроме водяного пара, мы не управляем, облаками, кислородом или озоном (по крайней мере, пока). Но количество диоксида углерода в атмосфере сильно менялось за последние несколько столетий, и это происходит, без сомнения, из-за человеческой активности.

До конца 18 века уровни диоксида углерода вели себя стабильно и составляли 270-280 частей на миллион в атмосфере, немного изменяясь из-за извержений вулканов, лесных пожаров и других естественных процессов. Но с наступлением индустриальной революции всё это начало меняться.

В первый раз за всю историю накопленный за сотни миллионов лет углерод, хранившийся под поверхностью земли – останки углеродных организмов, похороненные под землёй и превратившиеся в нефть, уголь и другие ресурсы, стал сгорать и возвращаться в атмосферу.