Где север юг запад восток на карте мира. Север-Юг-Запад-Восток. Расположение на карте, как определить направления

Искусство картографии почиталось нашими предками на протяжении многих поколений. Это было обусловлено дальностью путешествий по ранее неизведанным землям. В некоторых ситуациях, способность определить стороны света на карте становится жизненно необходимой. Различные эпохи имели свои ценности, но мастерство в базовых навыках выживания всегда считалось престижным. В XVII столетии, если вы были способны показать стороны света на карте, то вас автоматически считали образованными, что напрямую влияло на статус.

Время изменилось, но у людей все еще осталась тяга к покрытию огромных расстояний в одиночку или группой. Путешествие на встречу манящему и неизведанному станет отличным опытом для каждого. Поход, поездка в горы, экспедиция по лесам не только оздоровят и поднимут общий тонус организма, но и оставят после себя незабываемые впечатления. Следует учитывать, что это довольно рискованные мероприятия.

Запад, восток, север, юг на карте

Возникновение геодезии восходит корнями к первым торговым цивилизациям Востока и Запада. Появились они достаточно давно, и ближайшие известные нам – это шумеры и египтяне.

Появились они достаточно давно, и ближайшие известные нам – это шумеры и египтяне.

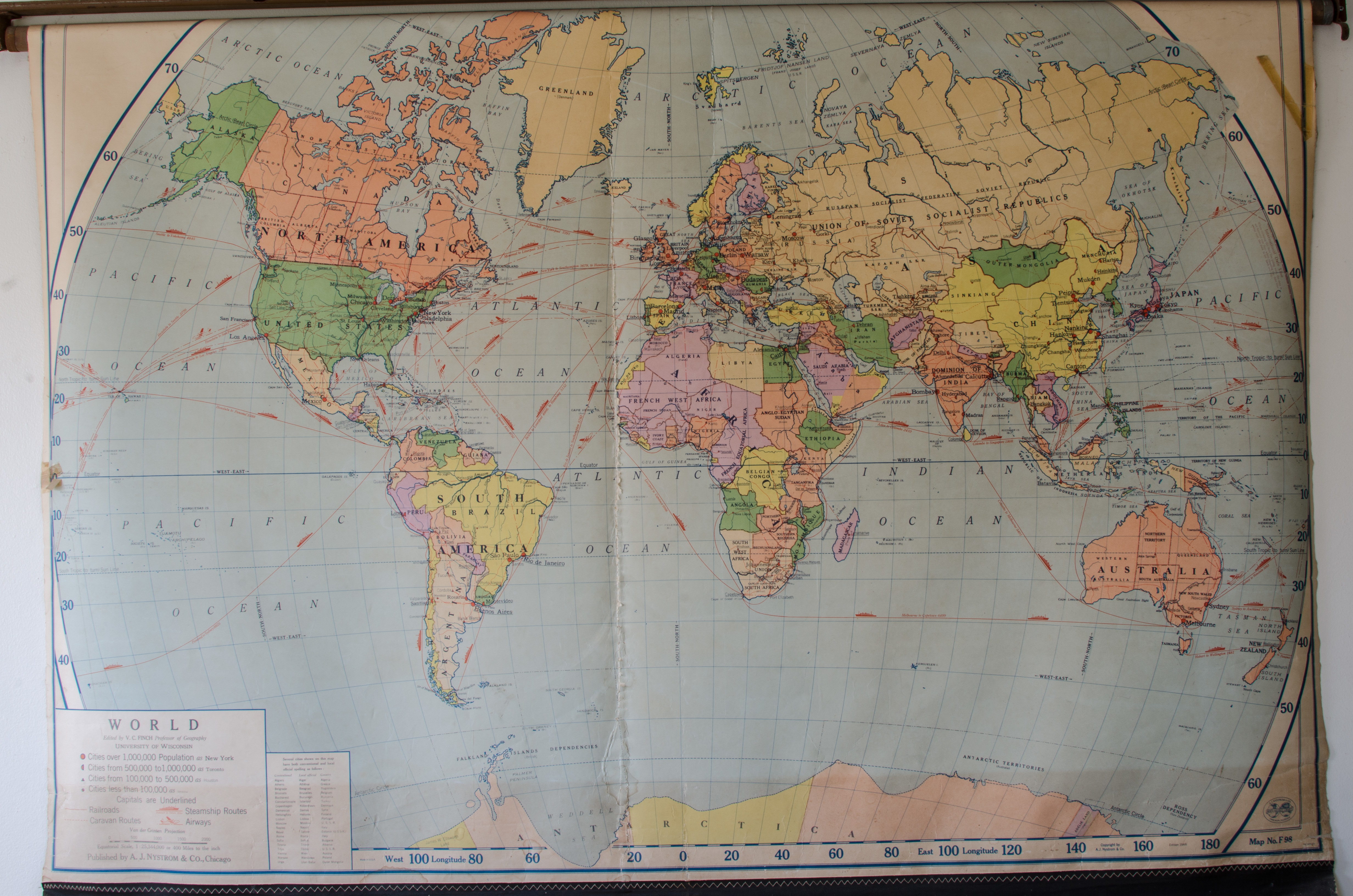

Было два варианта описаний: мировые и локальные. Первые изображали скорее общеполитическое настроение и служили облегчением геополитического ориентирования. Некоторые представляли скорее художественное объяснение культуры, городов и языка. Таким образом, любой желающий мог понять, кто его соседи по государству, где опасно прокладывать путь, куда лучше везти тот или иной груз. Это можно было понять по описаниям на планах местности, с примечаниями о ресурсах, которыми богат определенный регион. Расположение сторон света на карте такого типа серьёзной роли не играло, и несло скорее декоративное свойство (рисунок 1).

Статьи по теме (кликните, чтобы посмотреть)

Существовала также методика переработки трудов предшественников, и сочленению мелких частей воедино. Такой подход был достаточно трудоемким, но он гарантировал, что север юг запад восток на карте будут расположены максимально достоверно. В новую эпоху, с приходом стандартизации упростились и атласы.

В новую эпоху, с приходом стандартизации упростились и атласы.

Но упрощение это было сделано за счёт распределения задач:

- Климатические атласы: предназначены для облегчения предсказания погодных условий. Содержат в себе достоверные данные о климатическом состоянии регионов. В какой широте они находятся, есть ли там осадки и каким образом следует строить прогнозы.

- Атлас минералов и горных пород: содержит наиболее полную информацию об ископаемых ресурсах, их залежах и объемах. Важный элемент для производств и разведки залежей минералов. Применяется в экономике, политике и для создания рудников.

- Морской: включает обозначения течений, морских явлений и безопасных маршрутов.

- Спортивный: используется в соревнованиях по спортивному ориентированию. Не содержит быстро читаемых обозначений, и его интерпретация затруднена. Направления, меридианы и высотные точки отсутствуют.

- Физический: весьма содержательный, описывающий все особенности ландшафта, не учитываемые другими типами.

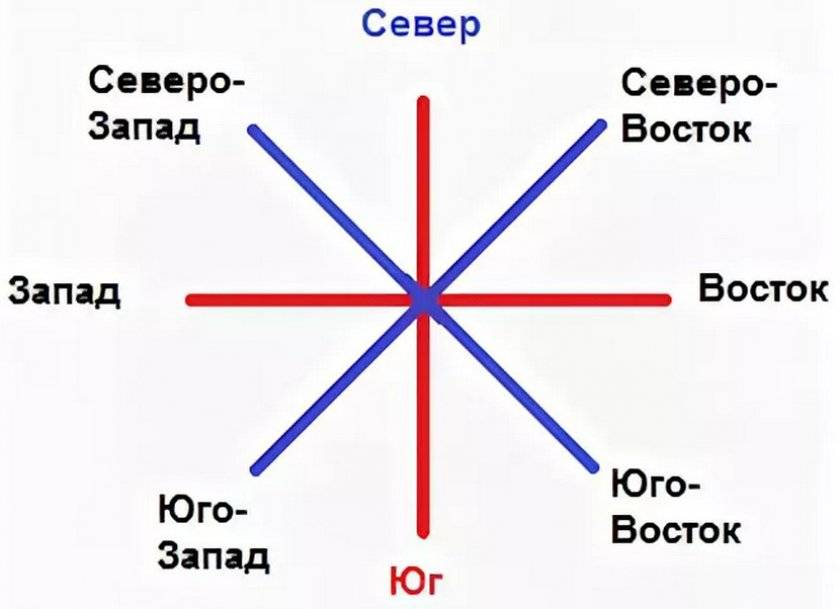

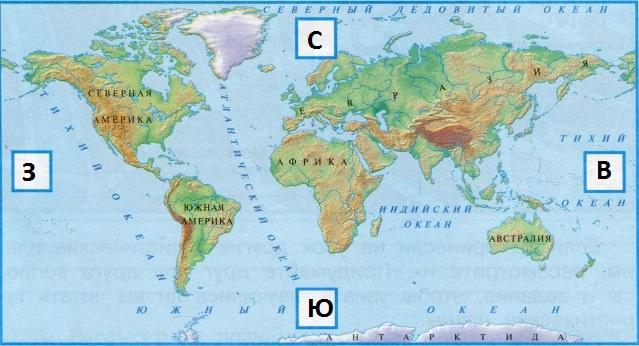

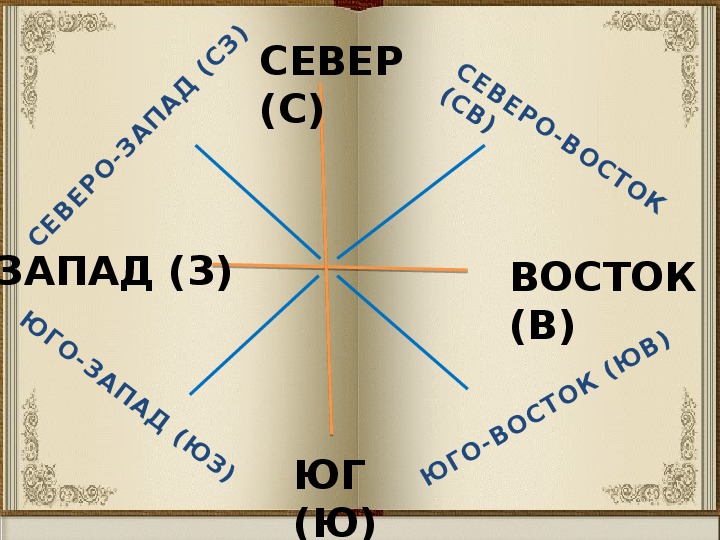

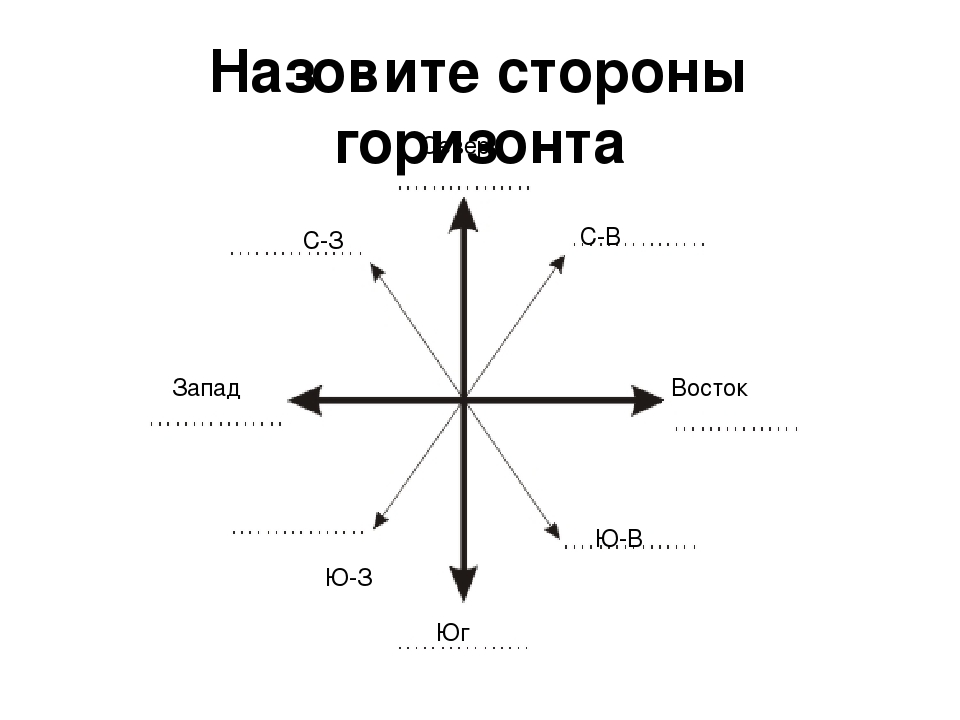

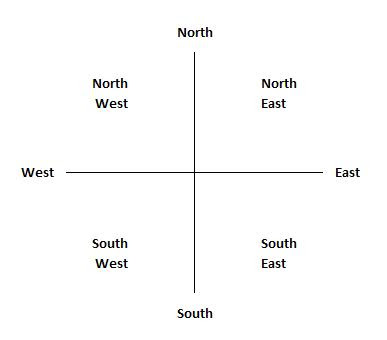

Помимо описанных выше вариантов, существуют также рыбные, политические и искусственные статистические (рисунок 2). Карта со сторонами света, где вверху юг, называется перевернутой. Общепринятое расположение севера в атласах – вверху, востока – справа, а запада – слева. Север юг запад восток на карте мира соответствуют географическим стандартам, и расположены в форме крестовины.

Где на карте север, юг, запад и восток

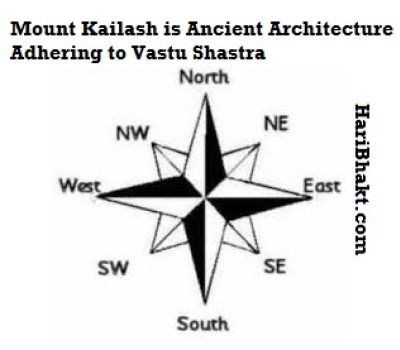

Общепринятые стандарты и нормы, введенные в эпоху индустриализации, подразумевают и точные чертежи. Все обозначения городов, ресурсов, ландшафта и дорог должны быть одинаково понятны и читаемы. Север, юг, запад и восток на карте должны соответствовать физической форме листа. А именно – вверху север, внизу – юг, слева – запад, справа – восток (рисунок 3).

Рисунок 3. На современных картах обычно указывают стороны светаКарта с ориентацией по сторонам света станет хорошим дополнением вашего набора для путешествий. Несмотря на свою мнимую физическую уязвимость, бумажный аналог достаточно стойкий. Гугл карта со сторонами света онлайн не сможет помочь в условиях, когда зарядить устройство никак, а преодолеть необходимо не один километр. Исключением станут неправильные виды планировок, где на карте север, юг, запад и восток расположены иначе, чем на стандартной схеме.

Несмотря на свою мнимую физическую уязвимость, бумажный аналог достаточно стойкий. Гугл карта со сторонами света онлайн не сможет помочь в условиях, когда зарядить устройство никак, а преодолеть необходимо не один километр. Исключением станут неправильные виды планировок, где на карте север, юг, запад и восток расположены иначе, чем на стандартной схеме.

Как определить стороны света на карте

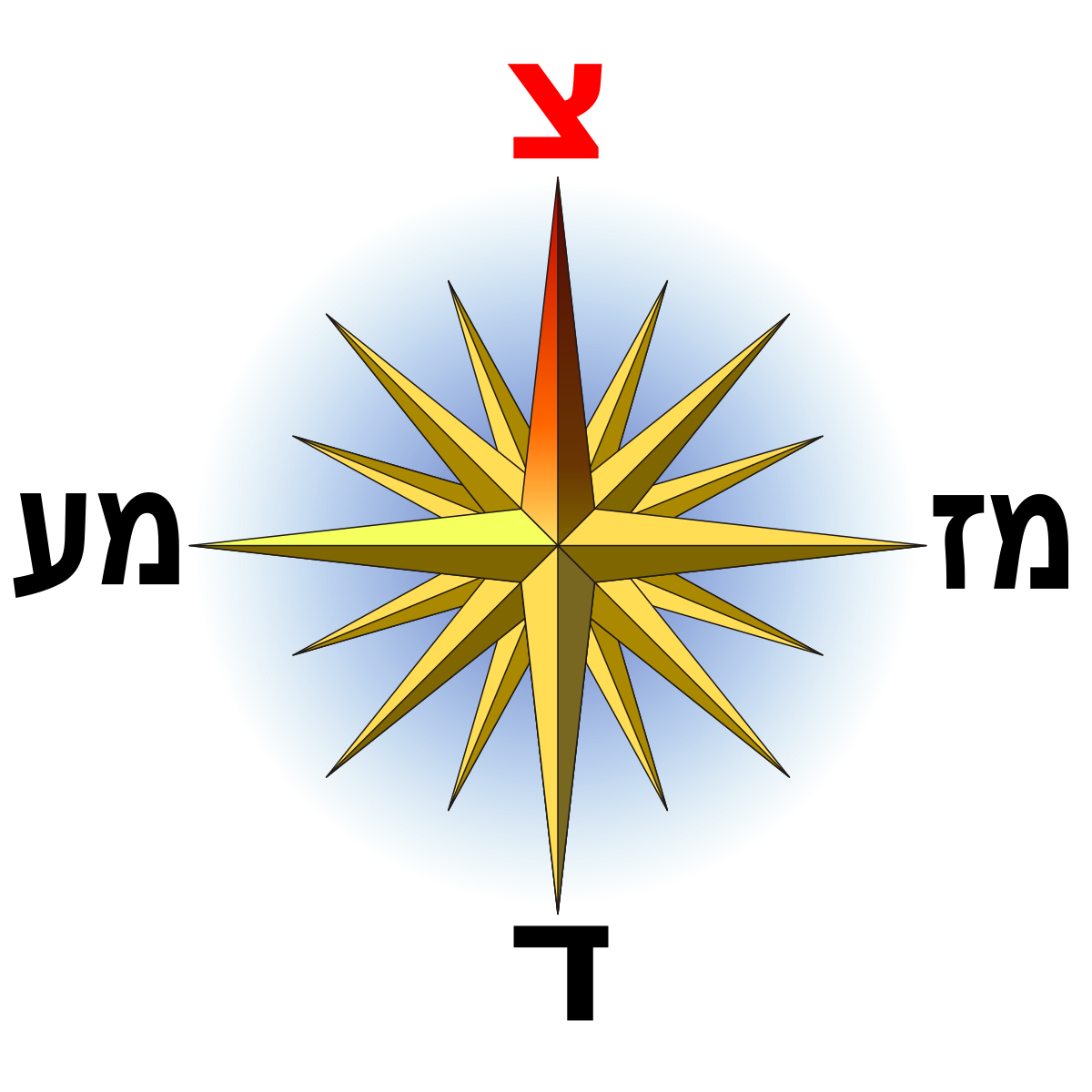

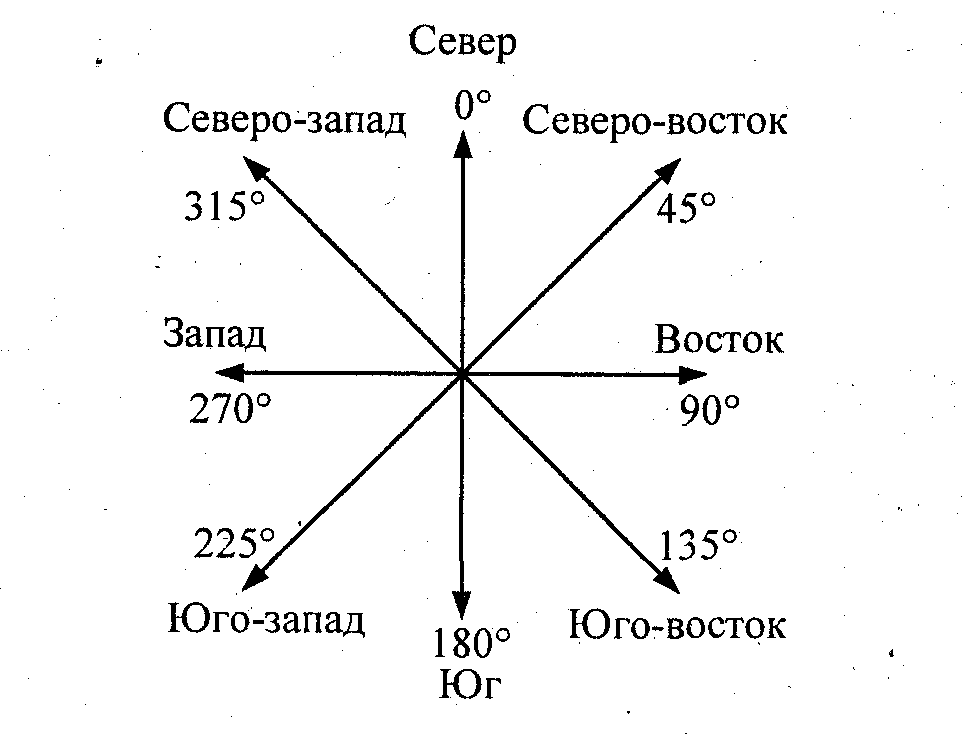

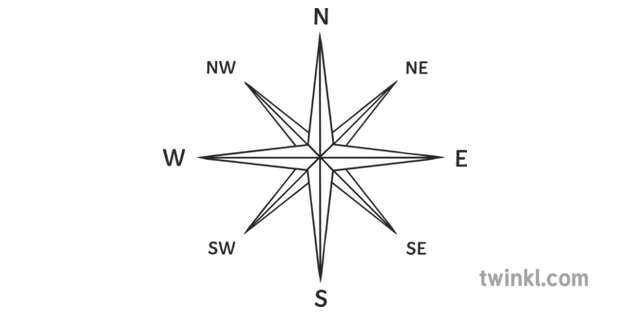

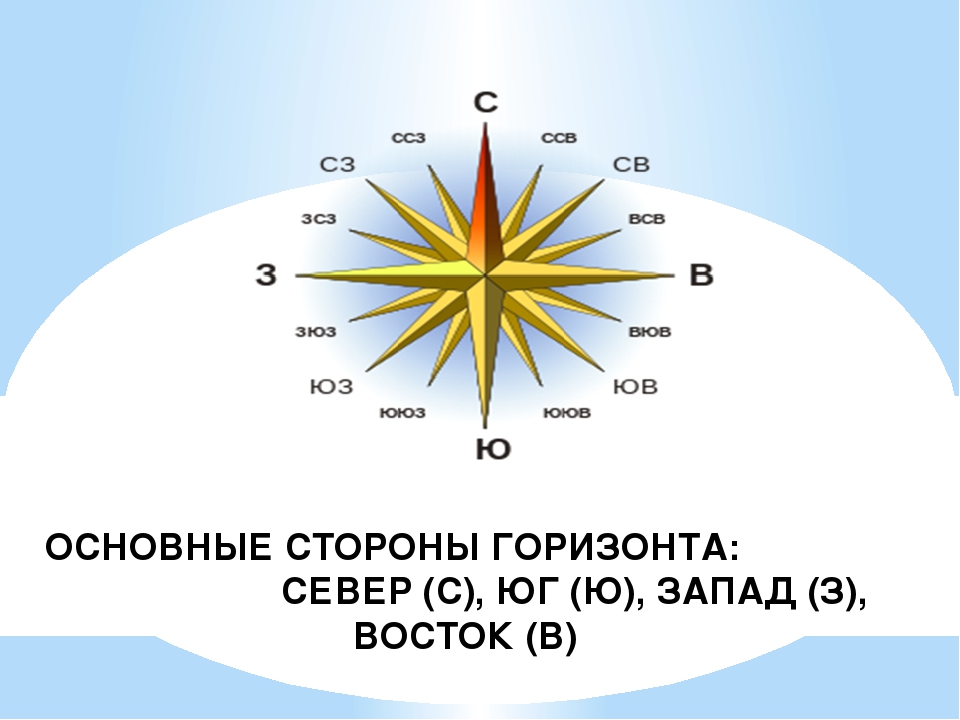

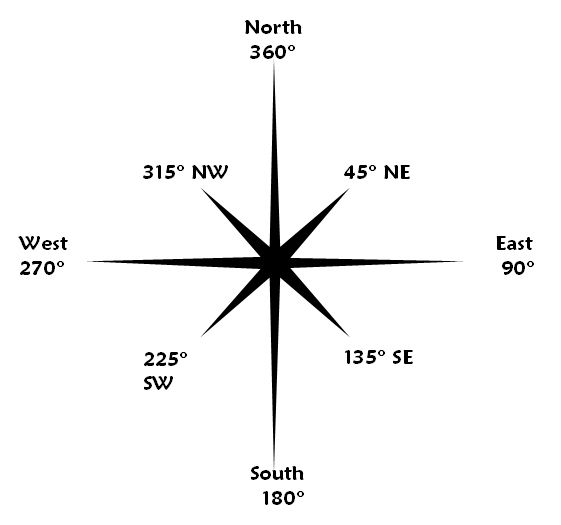

Независимо от назначения, в схему заложены данные, которые помогут по ней сориентироваться. На некоторых образцах есть специальные изображения-звезды, указывающие своими лучами, где на карте север, юг, запад и восток.

Концы должны идти в следующем порядке:

- Самый верхний – Север.

- Самый нижний – Юг.

- Указывающий направо – Восток.

- Указывающий налево – Запад.

- Промежутки между ними будут озаглавлены как СЗ, ЮВ, СВ и ЮЗ.

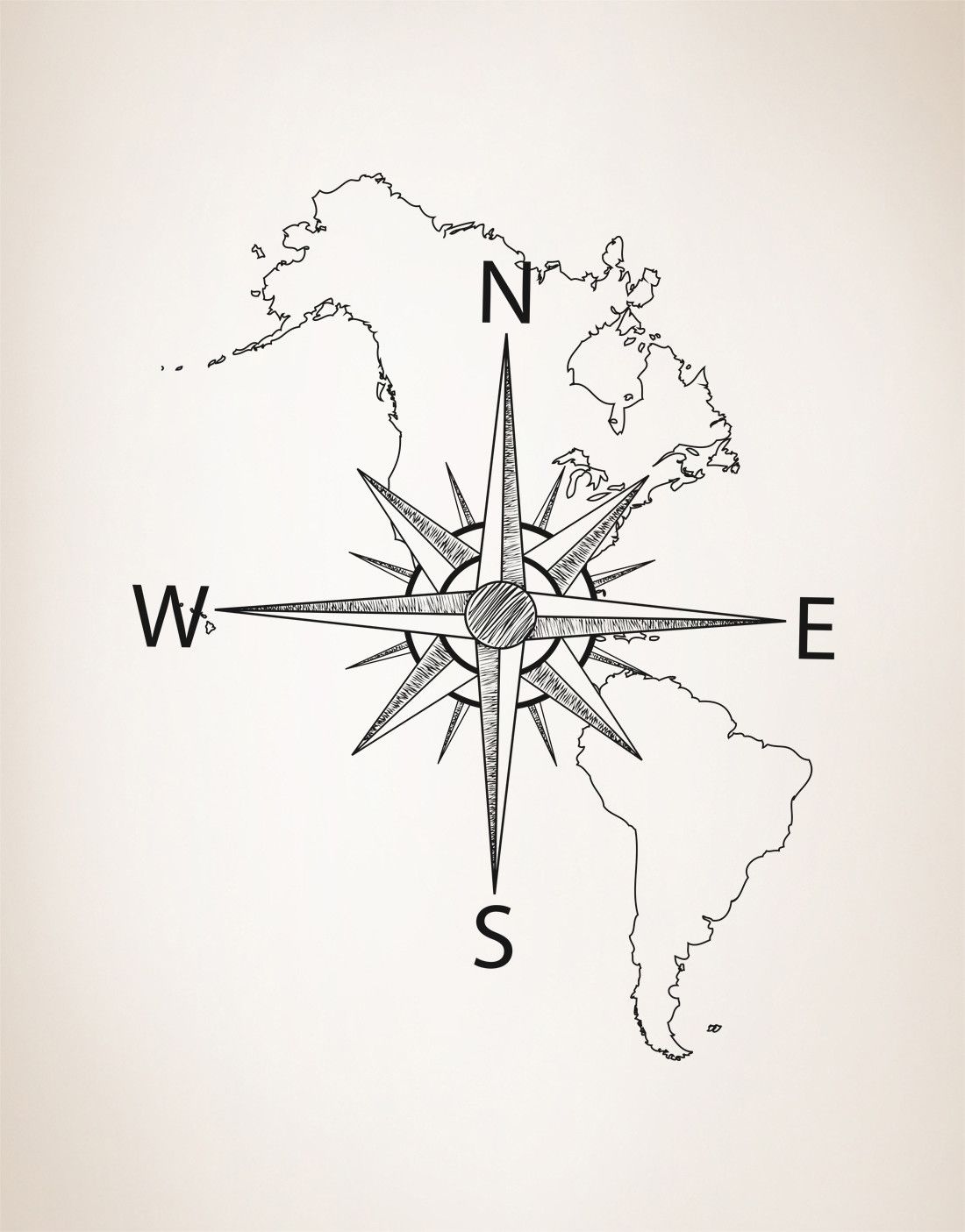

Старинные же образцы ландшафтных схем нередко имеют смещенную звезду, указывающую верхним концом на северо-восток, вместо севера. Буквы на них обозначают сокращенные английские названия направлений. По первым буквам, север, юг, запад, восток расположены на карте в таком порядке: (N)orth, (S)outh, (W)est, (E)ast.

Буквы на них обозначают сокращенные английские названия направлений. По первым буквам, север, юг, запад, восток расположены на карте в таком порядке: (N)orth, (S)outh, (W)est, (E)ast.

Изредка, планы изготавливаются как локальные образцы или схемы малых размерностей. К примеру, вы от руки начертили, как пройти к музею или магазину иностранцу. Читать их будет трудно, учитывая, что они не сверены по направлениям горизонта.

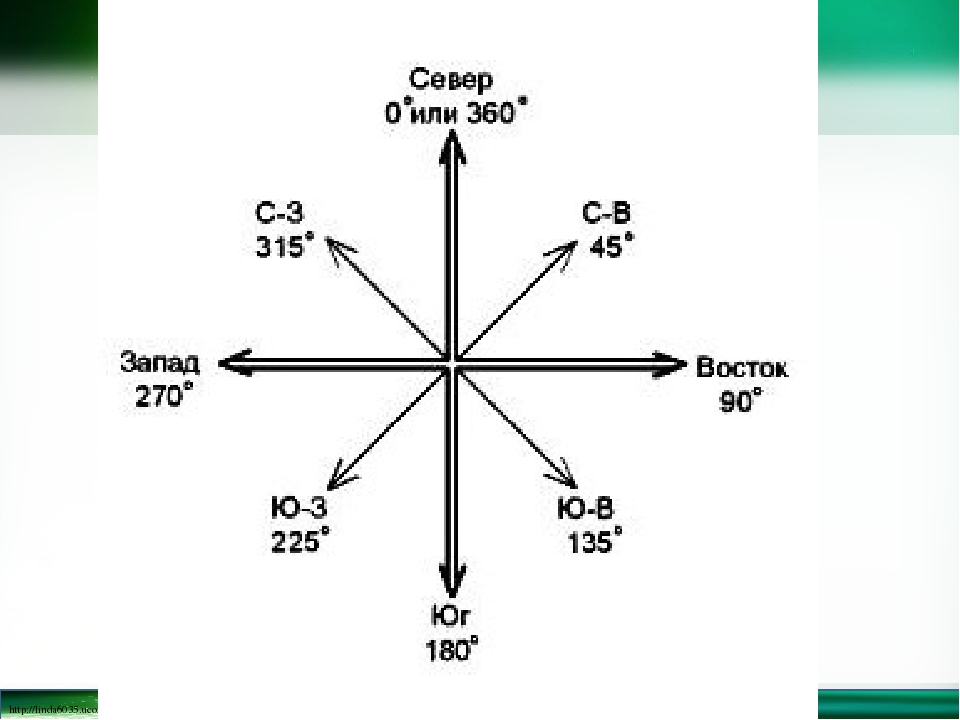

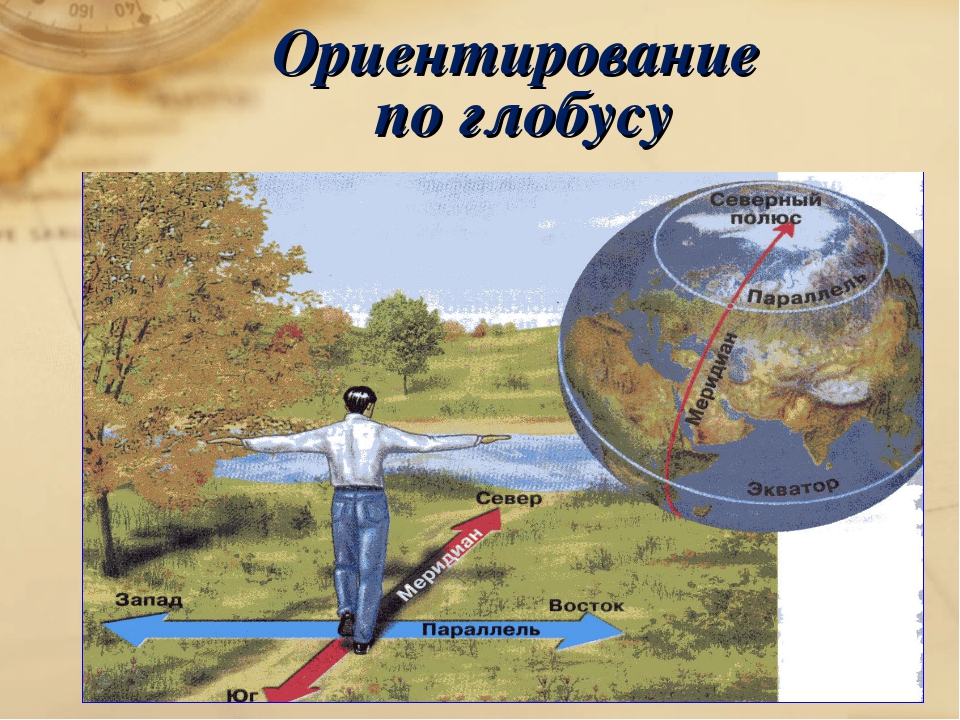

Рисунок 4. Определение сторон света с помощью карты и компасаНаправления север, юг, запад и восток на карте с экзотической системой построения могут отличаться от известных. Рабочий метод – использование ориентиров для определения направлений горизонта. Чтобы прокладывать маршрут и следовать ему, вам нужен будет компас. Прикладывая его стрелкой параллельно линии маршрута, нужно будет направляться туда, куда он указывал (рисунок 4).

Как определить стороны света на карте Яндекс

Смартфон – многофункциональный инструмент нового времени. Единственный его недостаток – это ограниченное время работы без подзарядки. Но даже этих мощностей вполне хватит для кратковременных сеансов ориентировки на местности.

Единственный его недостаток – это ограниченное время работы без подзарядки. Но даже этих мощностей вполне хватит для кратковременных сеансов ориентировки на местности.

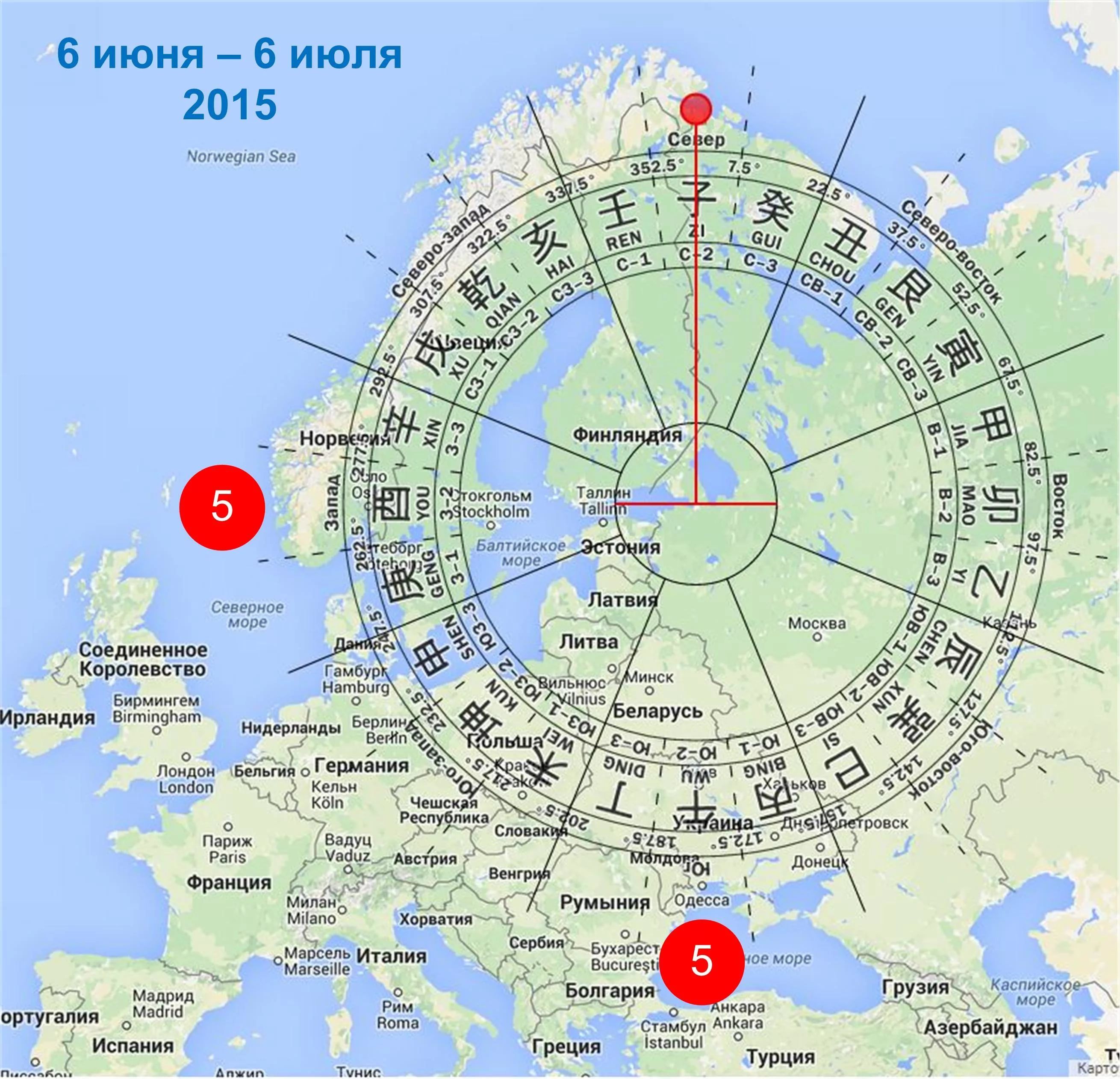

Как определить стороны света на карте Яндекс? Убедитесь, что изображение ландшафта статично и не вращается. В случае, когда вы не замечаете движения, и изображение статично, то вверху будет север (рисунок 5).

Также существует альтернативный способ:

- Для этого нужно воспользоваться встроенной особенностью приложения от Яндекса – Компас.

- Включите вращение двумя пальцами в настройках.

- Это активирует появление значка компаса, при нажатии на который вас сориентирует на север – юг.

- Теперь север, юг, запад и восток расположены на карте правильно, и верхняя часть укажет на магнитный полюс Земли.

Карта с ориентацией по сторонам света онлайн

Google Maps являются хорошим программным обеспечением для просмотра географических мест и прокладывания маршрута.

Детальная инструкция по ориентированию на местности по карте и компасу показана в видео.

Компас онлайн определить стороны света в квартире

Одним из базисных принципов даосской практики освоения пространства, известной как «фен-шуй», является грамотное расположение вашего жилья, а также имеющегося внутри него интерьера, относительно частей света. Где находится ваша кровать и другие предметы мебели, как расположен человек во время сна, где стоят цветы, в какую сторону открываются двери и так далее. Всё это, по фен-шуй, имеет важное значения для нашей жизни, способствуя или мешая нашему счастью и процветанию.

Способ №1. Используем компас онлайн

Чтобы определить расположение вашей квартиры относительно сторон света, а также понять, куда выходят окна вашей комнаты, можно воспользоваться онлайн картой от Гугла ниже.

Данная карта со сторонами света корректно работает с браузером «Гугл Хром» и прочими браузерами на ядре «Chromium», а вот при работе с «Firerox» у ресурса наблюдаются проблемы.

Принцип работы данного сервиса состоит в следующем. На экране расположен большой компас, вам будет лишь необходимо найти на карте ваш город, а затем ваш дом, и в соответствии с изображением компаса (N- север, S – юг, W – запад, E – восток) просмотреть, на какую сторону света направлены окна вашего дома. Затем, относительно этого, вы сможете понять, насколько правильно вы спите.

Фен-шуй считает, что если ваша голова во время сна расположена на:

- Север – то это помогает развитию интуиции;

- Северо-восток – поможет в научной деятельности;

- Восток – гарантирует спокойный сон;

- Юго-восток – поможет в развитии целеустремленности;

- Юг – подарит славу и репутацию;

- Юго-запад – придаст помощь в Любви;

- Запад – дарует плодородие;

- Северо-запад – обеспечит верную дружбу.

Расположение тела человека во время сна по фен-шуй очень важно

Способ №2. Спросите у соседей, где север и юг

Если вы переселились в свой дом совсем недавно, то давно живущие рядом соседи могут хорошо знать, где находятся каждая из частей света относительно вашего жилища.

Живущие рядом соседи могут подсказать, как расположен ваш дом относительно частей светаСпособ №3. Понаблюдайте за восходом и закатом солнца

Как известно, наше светило встаёт на востоке, и заходит на западе. Потому если встанете таким образом, что правая рука показывает на место восхода солнца (на восток), левая – на место, где солнце заходит (на запад), то впереди от вас будет север, а позади – юг. И никакой онлайн компас не нужен для определения стороны света в квартире.

Потому если встанете таким образом, что правая рука показывает на место восхода солнца (на восток), левая – на место, где солнце заходит (на запад), то впереди от вас будет север, а позади – юг. И никакой онлайн компас не нужен для определения стороны света в квартире.

Способ №4. Воспользуйтесь обычной иголкой для определения части света в квартире

Данный способ предполагает использование вместо онлайн компаса обычной намагниченной иголкой. Для этого вам понадобится НЕ металлическая посудина с водой (или маслом), какой-либо плавучий материал (например, листок дерева, пенопласт, кусочек коры и др.). А также предварительно намагниченная обычная небольшая иголка (вместо стандартного магнита можно использовать обычные ножницы, которыми можно намагнитить иголку). Положите на жидкость в посудине плавучий материал (к примеру, лист), а затем на данный плавучий материал положите намагниченную иголку.

Иголка повернётся сторонами к северу-югу. Как это выглядит, можно просмотреть на данном видео.

Как это выглядит, можно просмотреть на данном видео.

Способ №5. Используем мобильные приложения

Для мобильных гаджетов существует достаточное количество приложений, демонстрирующих на пользовательских смартфонах цифровое подобие компаса и способное установить часть света в вашем доме. Это может быть «Компас 360 Pro Free» (Android), «Компас» (Android), «Compass» (iTunes), «Free HD Compass» (iTunes) и другие аналоги. Данный механизм работает за счёт встроенных в телефон магнитометра, акселерометра, гироскопа и GPS-навигатора, позволяя довольно корректно отображать расположение частей света.

Мобильное приложение «Компас 360 Pro Free» укажет вам на расположение частей светаСпособ №6. Используйте обычные часы

Если день солнечный, и солнце светит вам в окно, то направьте часовую стрелку часов на солнце. Теперь если разделить угол между 12 часами и часовой стрелкой пополам, то полученная середина и будет указывать на юг.

Заключение

В данном материале мной были описаны несколько способов, как определить стороны света в квартире, а также особенности работы с компас онлайн. Если вам необходимо быстро определить части света, рекомендую воспользоваться возможностями данного компаса, или установить одно из перечисленных мной мобильных приложений. Они позволят довольно быстро отследить расположение сторон света в вашей квартире.

Если вам необходимо быстро определить части света, рекомендую воспользоваться возможностями данного компаса, или установить одно из перечисленных мной мобильных приложений. Они позволят довольно быстро отследить расположение сторон света в вашей квартире.

”

Карта былинного мира • Arzamas

Где живут богатыри, куда ездят собирать дань и пировать, а где находят свою смерть, — краткий путеводитель по миру былин

Составил Никита Петров

Географическое пространство былины достаточно обширно. Это направления (север, юг, восток, запад), топонимы (места, деревни, села, города, земли, царства, страны), гидронимы (реки, озера, моря, океан). Чтобы понять, как устроен эпический мир, имеет смысл разделить все названия на несколько групп.

1. Названия, которые проецируются на реальную карту и совпадают с реально-историческими местами (Киев, Чернигов, Литва, Днепр и проч.). Такие названия попадают в былину на разных этапах ее бытования, во многом они нужны для формирования установки на достоверность при пропевании эпоса. Это своего рода внешняя карта.

Это своего рода внешняя карта.

2. Названия сугубо внутренние, характерные только для фольклорных текстов (камень Алатырь, земля Латыгорская, Корела проклятая, Святые горы и так далее). Их можно обозначать как эпические — или, шире, фольклорные. Они не проецируются на реальную карту, но тем не менее показывают примерное представление о пространстве эпического прошлого в головах у былинных сказителей.

Это карта внутренняя. И те и другие названия смело можно разделить на «свои» (Русь), «чужие» (земли неверные, горы, лес, река) и «нейтральные» (поле, дорога, море, океан). В своих пространствах действуют богатыри, они там живут, но путешествуют в чужие пространства — за невестой, с целью собрать дань, повоевать. В чужих пространствах находятся враги — противники героя (Змей живет у реки, Соловей на заросшей лесом дороге), они приходят в пространства свои — захватить Русь, сжечь и проч. Внутри своих пространств могут локализоваться пространства чужие — в случае если там живет отрицательный персонаж (например, дом колдуньи Маринки Кайдаловны в Киеве). Нейтральные пространства — это места встречи своих героев, пространство, в котором происходит перемещение персонажей, место, где герои пробуют свои силы, отдыхают, разбивая шатер (дорога, поле). Конечно, эти точки могут пересекаться, их значения инвертироваться: свое пространство может стать чужим для героя, если он прибывает из своего города в центральную точку былинного мира (Дюк Степанович из Галича приезжает в Киев). И наоборот, если герой едет в чужую землю из Киева, то чужая земля приобретает черты своего пространства (в царстве Индейском герой сразу входит в гридню, видит лавки, красный угол). Кроме того, тексты фольклора существует в разных вариантах, так что и географическое пространство тоже меняется. Карта былинного мира — это исследовательское упражнение, помогающее хотя бы приблизительно представить, как понимали мир люди, которые пели былины.

Нейтральные пространства — это места встречи своих героев, пространство, в котором происходит перемещение персонажей, место, где герои пробуют свои силы, отдыхают, разбивая шатер (дорога, поле). Конечно, эти точки могут пересекаться, их значения инвертироваться: свое пространство может стать чужим для героя, если он прибывает из своего города в центральную точку былинного мира (Дюк Степанович из Галича приезжает в Киев). И наоборот, если герой едет в чужую землю из Киева, то чужая земля приобретает черты своего пространства (в царстве Индейском герой сразу входит в гридню, видит лавки, красный угол). Кроме того, тексты фольклора существует в разных вариантах, так что и географическое пространство тоже меняется. Карта былинного мира — это исследовательское упражнение, помогающее хотя бы приблизительно представить, как понимали мир люди, которые пели былины.

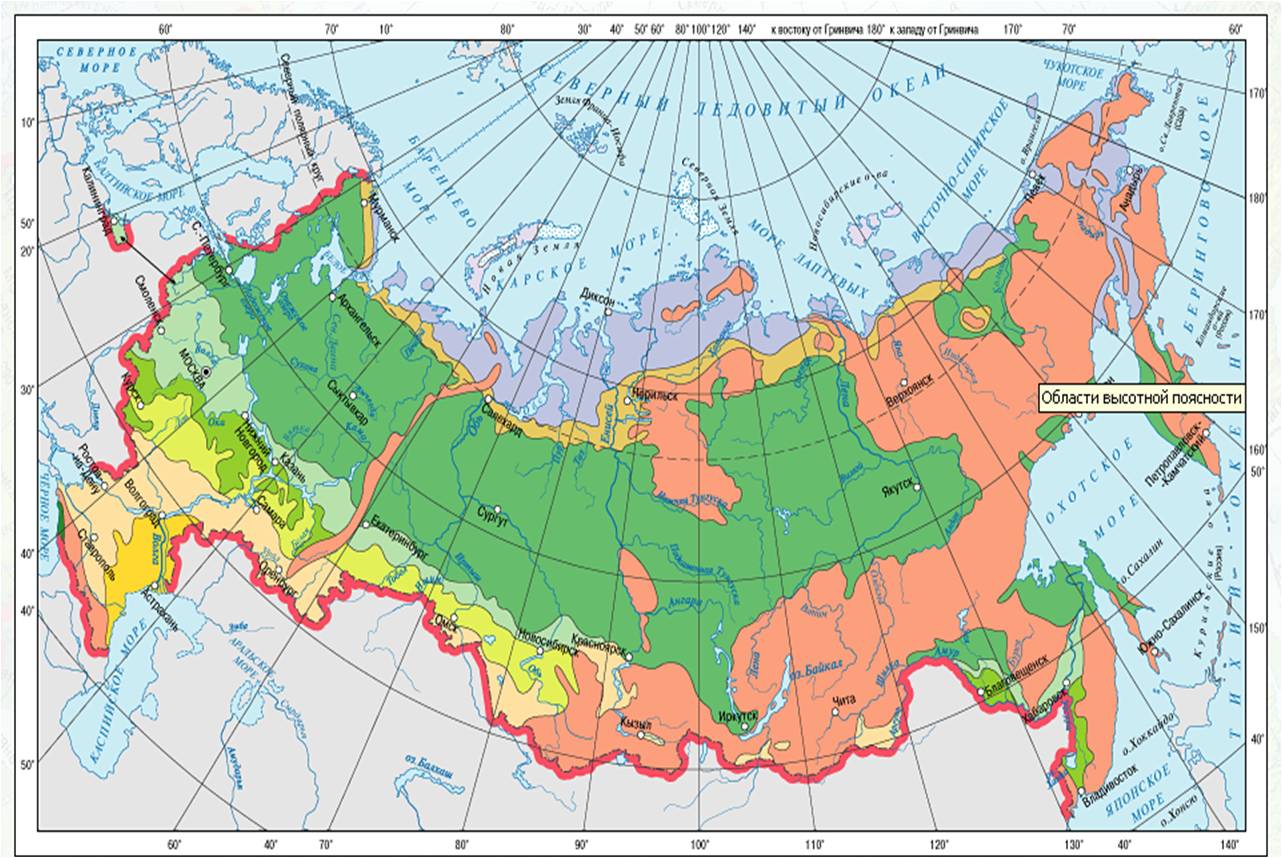

Территория и население Российской Федерации

Территория

Россия – самое большое по площади государство мира (17 151 442 кв. км) – занимает восьмую часть земной суши. Ее западная, так называемая европейская часть, где проживает 4/5 всего населения, расположена в пределах Восточной Европы, тогда как ее восточная часть, широко простираясь на Урал, находится уже в Северной Азии. Протяженность России с запада на восток составляет более 9 тыс. км, а с севера на юг – от 2,5 до 4 тыс. км.

км) – занимает восьмую часть земной суши. Ее западная, так называемая европейская часть, где проживает 4/5 всего населения, расположена в пределах Восточной Европы, тогда как ее восточная часть, широко простираясь на Урал, находится уже в Северной Азии. Протяженность России с запада на восток составляет более 9 тыс. км, а с севера на юг – от 2,5 до 4 тыс. км.

45% территории занимают леса, 4% воды, 13% сельскохозяйственные угодья, 19% оленьи пастбища, 19% прочие земли.

Для России характерны самые разнообразные типы и формы рельефа, встречающиеся в природе. Господствующим типом рельефа, занимающим почти ¾ территории страны, являются равнины. Особенно выделяются Восточно-Европейская и Западно-Сибирская – крупнейшие равнины земного шара.

Время

В России установлено 11 часовых зон, соответствующим по международной нумерации часовым поясам со 2-го по 12-й включительно.

В связи с большой протяженностью территории с севера на юг, Россию пересекают четыре климатических пояса: арктический, субарктический, умеренный и субтропический.

Население

Население России достигло 146 100 000 (на 1 августа 2014 года). Национальный состав России отличается большим разнообразием. Русские составляют 81,53%, татары 3,76%, украинцы 2,97%, чуваши 1,21%, башкиры 0,92%, белорусы 0,82%, мордва 0,73%, чеченцы 0,61%, немцы 0,57% и др.

Язык

Официальный (государственный) язык на всей территории Российской Федерации – русский. Россия – многоязычная страна, ее население разговаривает почти на 150 языках. Всем народам Российской Федерации гарантируется право на сохранение родного языка.

Внешние и внутренние знания в ориентировании

За наружными свойствами навигации, на которые обращают внимание люди (стиль иконок, сочетания шрифтов, типографики, палитры, материалов, «как будут выглядеть стрелочки»), скрывается «движок» навигации — инфопланирование, то есть принципы размещения навигационных носителей и выбора информации для них. Если указатель сообщает некорректную или ненужную информацию, красивый внешний вид и различимость специального навигационного шрифта перестают иметь какое-либо значение.

Если указатель сообщает некорректную или ненужную информацию, красивый внешний вид и различимость специального навигационного шрифта перестают иметь какое-либо значение.

Чтобы инфопланирование было корректным, оно должно основываться на особенностях людей, которые пользуются навигацией: как они представляют территорию, что они знают и что ищут, какие вопросы у них возникают, как они ориентируются. Для этого полезно понимать, как вообще происходит ориентирование. Данному вопросу посвящена эта заметка, и опирается она на базовый тезис:

Ориентирование в пространстве заключается в мысленном сопоставлении двух типов знаний — внешних и внутренних — и выстраивании на его основе умозаключения.

Чтобы тезис стал понятней, сперва разберемся с терминами.

Внешние и внутренние знания

Внешние знания — это факты, которые человек извлекает из окружающей обстановки: например, название улицы на домовой табличке или визуальный ориентир типа церквушки. То же самое и вне цивилизации: скажем, положение звезд на небе или мха на камне. Ну и для полноты формулировки: сюда же относится информация, добытая с помощью слуха, осязания и даже обоняния.

Ну и для полноты формулировки: сюда же относится информация, добытая с помощью слуха, осязания и даже обоняния.

Есть естественные внешние знания, которые поставляет человеку окружение самим своим существованием: вот улица, вот дом, вот река, вот солнце. Кроме того, основной поставщик внешних знаний в уличной среде и общественных местах вроде аэропорта или торгового центра — конечно, системы навигации.

Внутренние знания — это факты, хранящиеся в голове у человека: что человек сам знает и помнит, а также что может узнать при помощи своего смартфона (внешняя память человека). Это не только конкретные знания об окружающем пространстве (эта улица выведет к вокзалу), но и какие-то общие представления об устройстве мира: например, где на картах находится запад, а где восток или, опять же, с какой стороны на камнях растет мох.

Не все внутренние знания равноценны. Какие-то факты находятся в моментальной (или оперативной) памяти, и их извлечь легко, для вытаскивания других потребуются ментальные усилия, при этом воспоминания вполне могут оказаться ошибочными. А использование смартфона пусть и уменьшает вероятность ошибки, но все равно требует дополнительного времени и хлопот.

А использование смартфона пусть и уменьшает вероятность ошибки, но все равно требует дополнительного времени и хлопот.

Цепочки знаний и умозаключения

Сопоставляя внутренние и внешние знания, человек делает умозаключение о своем положении и принимает решение о дальнейших действиях. Не все факты внутренних и внешних знаний подходят друг другу, не все складываются в цепочки.

Чтобы построение умозаключения для ориентирования стало возможным, факты внутренних и внешних знаний должны дополнять друг друга.

Пример на тех же камнях: человек видит на боку камня мох (внешние знания), вспоминает, что мох растет на северной стороне камней (внутренние знания), и, соединяя вместе эти два факта внешних и внутренних знаний в цепочку, ориентируется в лесу (делает умозаключение).

Внешние и внутренние знания складываются в цепочки фактов, необходимых для ориентирования, и предъявляют требования к друг другу

Без каждого из компонентов ничего не вышло бы: бесполезно искать мох на камне, если не знаешь, к какой стороне света он направлен, а знания о положении мха бесполезны, если никаких камней рядом нет. И другой факт внешних знаний не сможет этот компонент заменить — он не встроится в цепочку. Ну и все вместе не имеет смысла без главного внутреннего знания: куда человек направляется и как поставлена его цель — сторона света, координаты, название населенного пункта, описание местности или маршрута.

И другой факт внешних знаний не сможет этот компонент заменить — он не встроится в цепочку. Ну и все вместе не имеет смысла без главного внутреннего знания: куда человек направляется и как поставлена его цель — сторона света, координаты, название населенного пункта, описание местности или маршрута.

Из требования соответствия фактов внутренних и внешних знаний выходит главное следствие:

Дизайнер, который подбирает информацию для навигационного носителя (то есть помещает факты во внешние знания), устанавливает требования ко внутренним знаниям человека, который будет пользоваться этой навигацией.

Это следствие провоцирует дизайнера перенести максимум информации во внешние знания, сняв ношу знаний с плеч человека. Но все же навигация живет в физическом мире, и площадь навигационного носителя — ресурс ограниченный, поэтому увеличение количества информации на носителе приводит к повышению ее плотности, что обычно влечет за собой уменьшение размера текста. Если кажется, что это не страшно, стоит вспомнить навигацию в московском метро, где добавление английского языка (то есть снижение требований к знаниям пассажира, а именно исключение необходимости знать русский) неизбежно привело к сокращению в полтора-два раза места для надписей на русском.

Даже если бы существовала возможность увеличить навигационный носитель до любых размеров и разместить на нем всю мыслимую информацию, сложность поиска нужного факта затруднит пользование носителем — как минимум, для этого потребуется больше времени. Поэтому подробные информационные носители (транспортные схемы, карты, алфавитные указатели и прочее) обычно размещают в так называемых медленных зонах, где неторопливый поиск не мешает пассажиропотоку.

Разместить все возможное во внешних знаниях — не всегда выход

Но все же информацию на навигационных носителях, как правило, лучше размещать с избытком, потому что у каждого человека свой набор внутренних знаний и навигационный носитель должен обслуживать большинство распространенных сочетаний, допуская ориентирование по нескольким цепочкам фактов. Кроме того, когда о правильности выбранного направления подсказывают сразу несколько цепочек, снимаются ненужные сомнения.

Разные комбинации для разных внутренних знаний

Иногда какую-то информацию стоит добавить на указатель не для расширения его «целевой аудитории» уменьшением требований к пользователю, а для сокращения времени и страданий при построении умозаключений. Даже если какие-то знания общеизвестны, они могут храниться не в оперативной памяти, а глубже, и усилия, необходимые на их извлечение, — это тоже затраты.

Даже если какие-то знания общеизвестны, они могут храниться не в оперативной памяти, а глубже, и усилия, необходимые на их извлечение, — это тоже затраты.

Добавление стрелки сократило мыслительную цепочку. А еще стрелки не нуждаются в переводе на другие языки

Пример. Если на Кольцевой линии метро на подписывающем направления носителе указать В эту сторону — движение по часовой стрелке, то теоретически все поймут указание, но для этого придется представить, в какую сторону движется часовая стрелка и соответствует ли это движение запланированному маршруту. Надпись Против часовой стрелки еще больше усложняет цепочку вычислений, так как после представления правильного движения часовой стрелки, его еще понадобится в уме развернуть. А если рядом с текстом нарисовать ориентированную в нужном направлении стрелку, то пусть это и будет избыточной информацией, но она облегчит человеку ориентирование. Меньше умственных усилий и вычислительных цепочек — проще ориентироваться.

Более очевидный пример: вместо надписи Налево на указателях сразу ставят стрелочку ←.

От указателя — к навигационной системе

Следующий уровень — переход от одного отдельно взятого навигационного носителя к их набору, сочетанию и совместной работе, то есть построению навигационной системы.

Цепочки усложняются и становятся динамическими, появляется фактор времени:

— Один указатель закладывает во внутренние знания (память человека) информацию, которая понадобится при взаимодействии со следующим указателем.

— Важная информация регулярно дублируется на указателях, чтобы она не выветривалась из оперативной памяти. Кроме того, обычно у человека по мере следования маршруту уменьшается уверенность в правильности выбранного направления и без регулярного подтверждения другими указателями (да-да, ты идешь туда, куда надо) человек, не исключено, остановится в сомнениях, даже если шел в правильном направлении. Он как персонаж в игре — у него есть потребность в информации, которую надо регулярно поддерживать на должном уровне.

— Для увеличения пропускной способности и предотвращения появления в нагруженном пассажиропотоком месте «стойла тупежа» информация подается порционно, в достаточном для уверенного принятия решения объеме, без перегруза и требующих изучения подробностей. Указатели распределяют знания между собой, выстраиваются в деревья принятия решения, цепочки последовательного раскрытия информации. Они бережно передают друг другу людей в соответствии с их запросами и уровнем знаний.

Создание навигационной системы — это конструирование достаточных для ориентирования цепочек из внешних и внутренних знаний и их воплощение на физических носителях.

Такое конструирование должно учитывать распространенность разных внутренних знаний, условия взаимодействия с носителем, приоритетность сценариев поведения людей и еще множество разных деталей.

Рассмотрим еще пару примеров.

Динамика взаимодействия внутренних и внешних знаний при ориентировании в аэропорту

Возьмем простейшую цепочку указателей, «обрабатывающих» пассажира в аэропорту.

Изучим развитие внутренних знаний в процессе преодоления указателей неким персонажем.

Носитель № 1, разводящий указатель. Сопоставляются внутренние и внешние знания.

Носитель № 2, табло вылета. Сопоставление по нескольким фактам (для надежности). Во внутренние знания добавляется новая информации об авиакомпании и номере гейта. Скорректирована информация о времени вылета (до этого пассажир ее помнил лишь примерно).

На самом деле все три типа взаимодействия — только частные случаи сопоставления, зависящие от состояния нужного факта во внутренней памяти: четкий совпадающий факт (сопоставление), расплывчатый совпадающий факт (уточнение), отсутствие совпадающего факта (добавление, если другие факты совпадают).

Носитель № 3, разводящий указатель. Для ориентирования использована полученная от предыдущего носителя информация о гейте. Потребовались небольшие мысленные вычисления: входит ли число 23 в интервал 13–25.

Носитель № 4, подписывающий указатель. Выход на посадку найден по сопоставлению номера, проверка по дополнительной цепочке (совпадают города) подтверждает правильность выбора, что добавляет спокойствия и уверенности. Мало востребованное внутреннее знание (название авиакомпании) со временем отступает на задний план.

Выход на посадку найден по сопоставлению номера, проверка по дополнительной цепочке (совпадают города) подтверждает правильность выбора, что добавляет спокойствия и уверенности. Мало востребованное внутреннее знание (название авиакомпании) со временем отступает на задний план.

Способы подписывания направлений в метро с точки зрения внутренних и внешних знаний

Сочетание внутренних и внешних знаний еще полезно разобрать на классическом вопросе навигации московского метро: как подписывать пути на указателе для спускающихся на платформу пассажиров? Разберем каждый из вариантов на примере, скажем, станции «Алексеевской» (оранжевая ветка выше центра).

Если указывать конечные станции линий метро, то для пользования навигацией потребуется знать название и примерное расположение 26 станций метро и регулярно их обновлять с открытием новых станций: за последние 10 лет у 8 линий метро 17 раз менялись конечные станции и еще один раз менялось только название («Улица Подбельского» → «Бульвар Рокоссовского»). Получается, что предмет гордости московских властей — ускорение строительства новых станций метро — является одновременно фактором, исключающим возможность построения устойчивой системы ориентирования по конечным станциям. Каждое продление линий метро вместо градостроительного праздника превратится в обнуление попыток пассажиров запомнить конечную станцию. Камень Сизифа снова катится вниз. К тому же этот вариант требует обновления относительно большого количества указателей на всей линии метро при открытии новой станции на ней.

Получается, что предмет гордости московских властей — ускорение строительства новых станций метро — является одновременно фактором, исключающим возможность построения устойчивой системы ориентирования по конечным станциям. Каждое продление линий метро вместо градостроительного праздника превратится в обнуление попыток пассажиров запомнить конечную станцию. Камень Сизифа снова катится вниз. К тому же этот вариант требует обновления относительно большого количества указателей на всей линии метро при открытии новой станции на ней.

Возможно, такой способ подписывать направления перекочевал из железнодорожных традиций, где поезда обозначаются конечными точками маршрутов: поезд на Харьков, поезд Москва — Мурманск. Но для московского метро такой пример для подражания неудачен, ведь жд-поезда обычно курсируют между крупнейшими, важнейшими, узловыми городами, чаще всего крайние точки маршрута — самые важные на нем. На линиях же метро самое важное находится в середине маршрута, а конечные станции не так существенны со всех точек зрения: ни по пассажиропотоку, ни по узнаваемости станции, ни по объектам на поверхности, ни по транзитно-пересадочной функции.

Соседние к «Алексеевской» станции ВДНХ и «Рижская» находятся близко, их положения легко перепутать

Конечные станции маршрута — еще не худший вариант, потому что в отдельных случаях (например, на некоторых станциях МЦК) пути подписывают соседними станциями в каждом из направлений и тогда, чтобы свободно ориентироваться в метро, придется знать название и положение всех станций Московского метрополитена. Причем примерное положение станций (это где-то там) не поможет, потому что, в отличие от конечных станций, соседние находятся близко друг к другу и их где-то-там-облака неопределенности перемешиваются.

Еще вариант — подписывать направления узловыми станциями, находящимися в данной направлении. Это могут быть самые используемые пересадки на этой линии — например, станции пересечения с Кольцевой линией плюс нагруженные станции ближе к концам веток, всего 4 станции на ветку и около 30 станций на все метро. Скорее всего, названия и положение таких станций знает довольно значительное количество пассажиров.

Похожий вариант — известные станции, которые отбираются не по пассажиропотоку или наличию пересадок, а просто по статистике знания примерного местоположения станций среди пассажиров, даже если они никогда на этой станции не были.

Если обозначать направления по сторонам света, то требования к знаниям пассажиров снижаются, потому что для ориентирования достаточно знать примерное направление линий на схеме метро (даже без точек пересечения и взаимного расположения относительно других линий) и ничего не знать о станциях (ну кроме примерного положения текущей станции).

У этого варианта есть и осложнения:

— Необходимость в мысленной конвертации значений между системами координат На запад, восток, север, юг и Слева, справа, сверху, внизу на схеме. История примерно та же, что и с часовой стрелкой, только надпись на указателе со смыслом Если надо двигаться направо на схеме, то тебе налево плохо укладывается в формат языка навигационных конструкций (хотя, может быть, когда-нибудь уложится), да и в чисто текстовом виде способна некоторым мозг замкнуть.

— Несоответствие между схемой и реальностью, неоднозначность выбора направления. Новая желтая ветка на схеме проложена вертикально, хотя в реальности ориентирована на юго-запад. Красная ветка размещена по диагонали, но формулировка На северо-восток уже тяжеловата, придется выбирать между На север и На восток.

— Синяя линия вообще меняет направление и, соответственно, имеет разную ориентацию у станций в центре и у хвоста ветки. Линия в центре следует горизонтально, а потом обеими концами взмывает наверх, и система координат запад — восток меняется на север — юг, причем настоящего юга у ветки нет, потому что движение в этом направлении все равно приведет на север, только на другой север.

В центр — из центра. Это уже ориентирование не в двумерном пространстве, а в одномерном. То есть для ориентирования не нужно помнить классическую схему метро и положение линий на ней — достаточно одномерной линейной схемы. И опять же, кроме положения текущей станции относительно центра, не надо ничего знать ни о других станциях, ни о других ветках. У этого варианта минимальный уровень требований ко внутренним знаниям пассажиров.

И опять же, кроме положения текущей станции относительно центра, не надо ничего знать ни о других станциях, ни о других ветках. У этого варианта минимальный уровень требований ко внутренним знаниям пассажиров.

Осложнения:

— В центре придется использовать альтернативную маркировку направлений. Некоторых дизайнеров эта мысль возмущает: «А как же целостность системы и сквозные принципы?!», — но принцип В каждом месте показывать самый удобный пассажирам вариант — посильнее.

— Фразы В центр и От центра отличаются незначительно, так что распознаваться мозгом они будут на долю секунды медленнее или с повышенной частотой ошибок. На помощь могли бы прийти формулировки типа К окраине, К замкадью, Там настоящая Россия или дополнительное использование символа, обозначающего центр. В зарубежных городах встречается пиктограмма центра, состоящая из концентрических окружностей.

Для Москвы вполне возможен вариант с обозначением центра звездой.

Заключение

Мы рассмотрели ориентирование с точки зрения взаимодействия внутренних и внешних знаний и взглянули с этой колокольни на динамику знаний при ориентировании в аэропорту и варианты обозначения направлений в московском метро.

Важно понимать, что не всегда вариант навигации, требующий от человека наименьший объем знаний для ориентирования, наилучший. Представим абсурдный пример указателя из сказки, который отвечает на все необходимые вопросы пассажира, если произнести волшебное слово. Требование ко внутренним знаниям минимально по объему — надо знать всего одно слово, — но указатель в целом бесполезен, потому что слово знает только какой-нибудь мудрый старец.

Также не лучшей идеей являются попытки минимизировать объемы требуемых знаний при помощи разных способов кодирования. Например, дать каждой станции метро свой код, из которого вычисляется информация о линии и положении станции, и в навигации оперировать только этими кодами — мол, зачем нужны все эти длинные названия и лишние слова, если достаточно запомнить три цифры. Проблема в том, что почти всегда коды запоминаются людьми плохо и постоянно путаются — это искусственные конструкции не из мира людей, бессмысленные сами по себе, без инструкции по расшифровке. Люди не делятся ISBN-номерами книг вместо имени автора и названия. Люди не любят почтовые индексы и постоянно их забывают. Чем понятнее информация, тем лучше она запоминается. А коды — это непонятно. Лучше оперировать словами, которыми пользуются люди, а индексы и коды оставить роботам.

Проблема в том, что почти всегда коды запоминаются людьми плохо и постоянно путаются — это искусственные конструкции не из мира людей, бессмысленные сами по себе, без инструкции по расшифровке. Люди не делятся ISBN-номерами книг вместо имени автора и названия. Люди не любят почтовые индексы и постоянно их забывают. Чем понятнее информация, тем лучше она запоминается. А коды — это непонятно. Лучше оперировать словами, которыми пользуются люди, а индексы и коды оставить роботам.

Важен не только объем необходимых внутренних знаний, но и их распространенность среди пользователей навигации.

Если возвращаться к подписыванию направлений в московском метро, то выбор подходящего варианта или их сочетания должен начинаться с анализа знаний, привычек и поведения пассажиров, выверенного и взвешенного социологического опроса-тестирования: кто пользуется московским метро, кто пользуется навигацией в московском метро, какое у этих людей зрение, какими языками они владеют, положение каких станций и ориентация каких веток метро им известны. Дальше предстоит чуткая настройка приоритетов, выбор обслуживаемых навигацией групп пассажиров и отсечение не владеющих никаким языком, кроме родного, туристов с Тибета со зрением минус пять (сорян).

Дальше предстоит чуткая настройка приоритетов, выбор обслуживаемых навигацией групп пассажиров и отсечение не владеющих никаким языком, кроме родного, туристов с Тибета со зрением минус пять (сорян).

Потому что дизайнер без должного уровня мудрости и (само)контроля автоматически делает навигацию под себя — под свой уровень знаний, свой уровень зрения, свой ментальный образ территории. Потому что для многих дизайнеров люди с «топографическими кретинизмом», которые ориентируются «облаком геотегов», а не перемещением на карте, существа такие же мифические, как и дальтоники или колясочники. Не сталкивался — значит, не существует. Потому что большинство гипотез оказываются провальными, а самоуверенность дизайнера обходится множеством ошибок, пользовательским гневом и дорогой переделкой.

Эта же статья на «Медиуме».

Заяц Дмитрий Викторович | Сотрудники

«Территориальные конфликты на современной политической карте мира: очаги и риски сепаратизма» (1999)

Страны и регионы дальнего зарубежья.

Политическая география и геополитика.

География межнациональных конфликтов.

Экономическая и социальная география зарубежных стран.

Изменения на политической карте Европы в 40-е — 90-е годы // Проблемы реформирования России и современный мир. — Выпуск 6. — М.: Изд-во РАГС, 1997. — С. 163—173 (в соавторстве с А.А. Мельниковой).

Основные модели эволюции международных конфликтов, связанных с сепаратизмом // территориальная справедливость, региональные конфликты и региональная безопасность. — Часть II. — Смоленск: Изд-во Смоленского гуманитарного университета, 1998. — С. 23—25.

Современные очаги сепаратизма // География. — 1998. — № 48. — С. 11—14.

Исторические корни современного сепаратизма // Научные труды Московского педагогического государственного университета. Серия: Естественные науки. — М.: Прометей, 1999. — С. 348—350.

Факторы возникновения и развития сепаратизма // Обществознание в школе. — 1999. — № 1. — С. 2—10.

Курдистан: «черная дыра» или потенциальное национальное государство? // География. — 1999. — № 6. — С. 1—3.

— 1999. — № 6. — С. 1—3.

Эускади — земля басков // География. — 1999. — № 14. — С. 1—3.

Нунавут — новый субъект канадской федерации // География. — 1999. — № 30. — С. 6—7.

Раздел «Мир вокруг нас» в учебнике для 4 класса начальной школы «Наша Родина и современный мир». Смоленск: Ассоциация XXI век, 1999, часть 2.

Геополитическая картина мира в российских средствах массовой информации (на примере «Независимой газеты») // Геополитическое положение России: представления и реальность (под редакцией В.А. Колосова). — М.: Арт-Курьер, 2000 (совместно с В.А. Колосовым) — 0,75 п.л.

Мир в зеркале средств массовой информации: использование анаморфоз в политико-географическом анализе // Вестник МГУ. Серия географическая. — 2000. — № 2 (совместно с В.А. Колосовым и В.С. Тикуновым) — 0,5 п.л.

Промышленная специализация регионов России // География. — 2000. — №17. — С.7—10 — 0,3 п.л.

Начало новой административно-территориальной реформы? // География. — 2000. — № 21. — С.1—2 — 0,3 п. л.

л.

Что такое никель? //— C. 1—4 — 0,3 п.л.

Стратегическое сырье // География. — 2000. — № 23. — С. 5—6 — 0,2 п.л.

Региональный обзор [никелевой промышленности мира] // География. — 2000. — № 23. — С. 7—11 — 0,5 п.л.

Никелевая отрасль России // География. — 2000. — № 23. — С. 12—15 — 0,2 п.л.

Турецкая Республика Северного Кипра // География. — 2000. — № 25. — С.4—5 — 0,4 п.л.

Государство Палестина // География. — 2000. — № 30. — С. 5—6 — 0,3 п.л.

Из истории арабо-израильского конфликта // География. — 2000. — № 30. — С. 7—10 — 0,4 п.л.

Никосия — Лефкосия — Лефкоса: разделенный город // География. — 2000. —№ 32. — С. 11 — 0,2 п.л.

Приневский регион: самосозерцание. Пособия по географии Санкт-Петербурга и Ленинградской области // География. — 2000. — № 34. — С. 31 — 0,1 п.л.

Казенная книжка и рабочий инструмент, хотя и не совсем отточенный. Пособия по географии Республики Карелия // География. — 2000. — № 38. — С. 31 — 0,1 п.л.

Уезды Молдавии // География. — 2000. — № 39. — С. 10—17 — 0,7 п.л.

— 2000. — № 39. — С. 10—17 — 0,7 п.л.

Приднестровская Молдавская Республика // География. — 2000. — № 39. — С.18—25 — 0,6 п.л.

Днестр // География. — 2000. — № 39. — С. 26—31 — 0,6 п.л.

Сокровища Москвы (рецензия на карту Москва. Духовное и историко-культурное наследие) // География. — 2000. — № 40. — С. 31 — 0,1 п.л.

Инновационная география (рецензия на сборник «География инновационной сферы мирового хозяйства») // География. — 2000. — № 42. — С. 28 — 0,1 п.л.

Припадая к источнику знаний (рецензия на учебник Н.В. Алисова и Б.С. Хорева «Экономическая и социальная география мира») // География. — 2000. — № 46. — С. 27 — 0,1 п.л.

Приднестровский конфликт: сражение идентичностей // Независимая газета. — 2000. — № 226 (26.11) — С.13 — 0,4 п.л. (совместно с В.А. Колосовым)

Итоги региональных выборов // География. — 2001. — № 1. — С. 11. — № 4. — С.18. — 0,1 п.л.

Косово (Республика Косово) // География. — 2001. — № 2. — С. 11—21 (совместно с А.О. Кошелевой) — 1 п. л.

л.

Кто живет в Антарктиде? // География. — 2001. — № 4. — С. 28. — 0,1 п.л.

Республика Сербская // География. — 2001. — № 7. — С. 9—24 (совместно с А.О. Кошелевой) — 1,2 п.л.

Геополитическая картина мира в публикациях «Независимой газеты» // География. — 2001. — № 9. — С. 3—10 (совместно с В.А. Колосовым) — 0,6 п.л.

Магас — «Город Солнца» — новая столица Ингушетии // География. — 2001. — № 11. — С. 11—12. — 0,2 п.л.

Подземный трамвай // География. — 2001. — № 13. — С. 6—8. — 0,3 п.л.

Основы с географией (рецензия на пособие А.Е. Слуки и Н.А. Слуки «География населения с основами демографии») // География. — 2001. — № 14. — С. 28. — 0,1 п.л.

Политическая карта мира: что изменилось за сто лет // География. — 2001. — № 17. — С. 5—6. — 0,3 п.л.

Атлас Кубани: дружба народов в действии (рецензия на атлас истории Кубани») // География. — 2001. — № 17. — С. 31. — 0,1 п.л.

В Шелтозеро, к вепсам // География. — 2001. — № 19. — С. 10—22. — 0,9 п.л.

Столичный размах. Самая большая площадь Европы // География. — 2001. — № 22. — С. 15—17. — 0,3 п.л.

Самая большая площадь Европы // География. — 2001. — № 22. — С. 15—17. — 0,3 п.л.

Самосознание и перспективы решения приднестровского конфликта // Ежегодный исторический альманах Приднестровья. — 2001. — № 5. — С. 3—22 (совместно с В.А. Колосовым). — 1 п.л.

Молдова и Приднестровье: национальное строительство, территориальные идентичности, перспективы разрешения конфликта // Вестник Евразии. — 2001. — № 1. — С. 88—122 (совместно с В.А. Колосовым). — 1 п.л.

Электрический транспорт в городах бывшего СССР // География. — 2001. — № 23. — С. 7—24 (совместно с С.А. Тарховым). — 1,2 п.л.

Книжный формат политической карты (рецензия на книгу М.М. Голубчика «Политическая карта мира») // География. — 2001. — № 24. — С. 31. — 0,1 п.л.

Изменение административно-территориального деления союзных республик // География. — 2001. — № 28. — С. 24—30. — 0,8 п.л.

Эфиопия: новый союз штатов в Африке // География. — 2001. — № 31. — С. 7—8. — 0,2 п.л.

Ахтырка — «Сибирь» Украины // География. — 2001. — № 33. — С. 3—10. — 0,5 п.л.

— 2001. — № 33. — С. 3—10. — 0,5 п.л.

La carta geopolitica del mondo nei mass-media russi (considerando come esempio il giornale Nezavisimaja gazeta) // La collocazione geopolitica della Russia. Rappresentazioni e realta. — Torino: Edizioni Fondazione Giovanni Agnelli, 2001 (совместно с В.А. Колосовым) — 0,75 п.л.

Тимор Лоросае // География. — 2001. — № 37. — С. 11—22. — 0,5 п.л.

Тобольский нефтехимический комбинат // География. — 2001. — № 44. — С. 21—22. — 0,2 п.л.

Бермудский треугольник в центре России // География. — 2002. — № 3. — С. 19—22. — 0,4 п.л.

Африканский Союз пришел на смену Организации Африканского Единства // География. — 2002. — № 11. — С. 10. — 0,1 п.л.

Парадоксы Алтая // География. — 2002. — № 13. — С. 3—6. — 0,4 п.л.

Как нам лучше поделить Россию, или Россия по-… // География. — 2002. — № 13. — С. 21—28. — 0,8 п.л.

«Общая география» не получилась. О новом учебнике для 10-го класса // География. — 2002. — № 15. — С. 19—23. (совместно с К. С. Лазаревичем) — 0,5 п.л.

С. Лазаревичем) — 0,5 п.л.

Республика Сомалиленд // География. — 2002. — № 21. — С. 3—9. — 0,7 п.л.

Нужен ли компьютер учителю-географу? // География. — 2002. — № 23. — С. 11—14. — 0,5 п.л.

Земля земель // География. — 2002. — № 27–28. — С. 53—63. — 1 п.л.

Охтирка — «Сибир» Укра?ни // Краєзнавство. Географiя. Туризм. — 2002. — № 23. — С. 4—8. — 0,5 п.л.

Пути снижения рисков сепаратизма // Преподавание истории и обществознания в школе. — 2002. — № 4. — С. 8—16. — № 5. — С. 7—14. — 1,3 п.л.

12 вопросов о переписи населения // География. — 2002. — № 35. — С. 9—12, 21—24. — 0,5 п.л.

Геополитические образы в зеркале СМИ // Отечественные записки. — 2002. — № 6. — С. 136—212. (совместно с В.А. Колосовым) — 1,3 п.л.

Нет ли у вас другого атласа? (рецензия на Атлас мира ПКО «Картография» и ИД «Оникс 21 век») // География. — 2002. — № 41. — С. 19. — 0,1 п.л.

Стальной каркас страны (рецензия на атлас «Железные дороги») // География. — 2002. — № 41. — С. 20—21. — 0,1 п. л.

л.

Геополитика в зеркале СМИ // Мир глазами россиян: мифы и внешняя политика (под редакцией В.А. Колосова). — М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2003 (совместно с В.А. Колосовым и О.И. Вендиной) — 1 п.л.

Триста страниц о Европейском Северо-Востоке (рецензия на энциклопедию «Ненецкий автономный округ») // География. — 2002. — № 45. — С. 22. — 0,1 п.л.

В поисках оптимального районирования мира // География. — 2003. — № 2. — С. 18—22. — 0,4 п.л.

Справочник ЦРУ по странам мира // География. — 2003. — № 9. — С. 9—14. — 0,6 п.л.

География насущного хлеба // География. — 2003. — № 22 С. 9—24; № 24. — С. 9—24. (совместно с С.В. Рогачевым) — 1 п.л.

Очаги российского урбанизма // География. — 2003. — № 33. — С. 9—24. — 0,5 п.л.

Острова о двух именах // География. — 2003. — № 38. — С. 10—12. — 0,2 п.л.

ММТС [Московская монорельсовая транспортная система] // География. — 2003. — № 41. — С. 20. — 0,1 п.л.

Республика Абхазия // География. — 2003. — № 47. — С. 3—15. — 0,7 п.л.

3—15. — 0,7 п.л.

Вепсская национальная волость — особая территориальная единица Республики Карелия // Восточная Европа: вопросы исторической, общественной и политической географии: Сборник научных статей. Псков: Издательство ПГПИ, 2003. С. 162—168. — 0,3 п.л.

Закрытая Россия // География. — 2004. — № 7. — С. 3—14. — 1 п.л.

Пополнение «картинной» галереи (рецензия) // География. — 2004. — № 10. С. 27—28. — 0,2 п.л.

Европейский Союз: бросок на Восток // География. — 2004. — № 12. — С. 3—17. — 1,2 п.л.

Две точки зрения на аджарскую проблему // География. — 2004. — № 22. — С. 4—10. — 0,7 п.л.

Географические типы сепаратизма // На географическом посту: Сборник научных статей, посвященный 80-летию В.П. Максаковского. — Смоленск: Универсум, 2004. С. 206—217. — 0,4 п.л.

Географические типы сепаратизма // Проблемы конфликтологии (под ред. Н.С. Мироненко). — М.: Пресс-Соло, 2004. С. 36—58. — 0,7 п.л

Республика Южная Осетия // География. — 2004. — № 27—28. — С. 4—13. — 1 п.л.

— 1 п.л.

Реформа АТД несвоевременна // География. — 2004. — № 42. — С. 9. — 0,1 п.л.

Нагорно-Карабахская Республика // География. — 2004. — № 43. — С. 3—14. — 1 п.л.

Гагаузия — пример создания автономного национального региона в унитарном государстве // Проблемы этнической географии и культурного районирования. Сборник научных статей (Под ред. А.Г. Манакова). — Псков: АНО «Центр социального проектирования «Возрождение», 2004. С. 44—52. — 0,5 п.л.

Мультимедийный учебник «Экономическая и социальная география мира» для 10-го класса средней школы. М.: Республиканский мультимедиа центр, 2004. (совместно с В.П. Максаковским, Н.Н. Роготень, С.А. Гороховым, Е.А. Таможней).

Этнические конфликты в современном мире // Этногеография и география религий (учебное пособие для студентов высших учебных заведений). — М.: Академия, 2005. — С. 120—149. — 1,4 п.л.

Сёла-города, или Всегда ли деревня меньше города // География. — 2005. — № 1. — С. 41—46. — 0,6 п.л.

Этнология и этногеография. Элективный курс для 11-го класса // География. — 2005. — № 4. — С. 27—29; № 6. — С. 29—31. — 0,6 п.л. (совместно с А.А. Лобжанидзе)

Элективный курс для 11-го класса // География. — 2005. — № 4. — С. 27—29; № 6. — С. 29—31. — 0,6 п.л. (совместно с А.А. Лобжанидзе)

Репетитор отправлен на переэкзаменовку (рецензия на пособие для учащихся В.Н. Холиной и А.С. Наумова «География для школьников и абитуриентов: политическая карта мира») // География. — 2005. — № 4. — С. 43—44. — 0,2 п.л.

Инструкция по применению (рецензия на методическое пособие В.П. Максаковского «Экономическая и социальная география мира») // География. — 2005. — № 6. — С. 44. — 0,1 п.л.

У конфессиональной карты мира (рецензия на учебное пособие Т.Т. Христова «Религиозный туризм») // География. — 2005. — № 8. — С. 36. — 0,1 п.л.

Судьба одной линии [К 70-летию Московского метрополитена] // География. — 2005. — № 10. — С. 15—22. — 0,6 п.л.

Черная металлургия России (Библиотечка «Первого сентября», серия «География»). — М.: Чистые пруды, 2005. — 2 п.л.

Наша Австралия. Обзор работ, поступивших на второй тур конкурса «Страноведческий учебник» // География. — 2005. — № 11. — С. 15—22; № 12. — С. 43—45. — 0,6 п.л.

Гагаузия // География. — 2005. — № 14. — С. 3—11. — 0,8 п.л. (совместно с В.А. Кетковичем).

Тайвань (Китайская Республика) // География. — 2005. — № 17. — С. 3—18. — 1,5 п.л.

География. Современный мир. Атлас для 10 класса школы. М.: Просвещение—ДИ ЭМ БИ, 2005. (совместно с А.П. Кузнецовым).

Западная Сахара (Сахарская Арабская Демократическая Республика) // География. — 2005. — № 19. — С. 3—11. — 0,7 п.л.

Из Москвы в Париж. С Запада на Восток. Впечатления путешественника // География. — 2005. — № 19. — С. 17—18. — 0,1 п.л.

Хроники 1/6 части суши (рецензия на журнал «Вестник Евразии») // География. — 2005. — № 21. — С. 45—46. — 0,2 п.л.

Мировые небоскребы. География неумеренности // География. — 2006. — № 10. — С. 22—29. — 0,2 п.л.

Энергетика России (Библиотечка «Первого сентября», серия «География»). — М.: Чистые пруды, 2006. — 2 п.л.

Быть ли новой российско-эстонской границе? // Псковский регионологический журнал. — 2005. — № 1. — С. 136—145. — 0,8 п.л. (совместно с А.Г. Манаковым)

Анкетные данные стран мира // География. — 2006. — № 6—12. — 2 п.л.

Каркас русской цивилизации // География. — 2006. — № 15, 17, 18, 19. — 3,0 п.л. (совместно с К.С. Лазаревичем, С.В. Рогачевым)

Как географические знания помогают ориентироваться в поликультурном мире // География. — 2007. — № 17—24. — 5 п.л. (совместно с А.А. Лобжанидзе)

Европейский Союз (Библиотечка «Первого сентября», серия «География»). — М.: Чистые пруды, 2006. — 2 п.л. (совместно с Е.А. Шестопаловым)

Каркас русской цивилизации (Библиотечка «Первого сентября», серия «География»). — М.: Чистые пруды, 2007. — 2 п.л. (совместно с К.С. Лазаревичем, С.В. Рогачевым)

Регионы России. Северо-Запад (Библиотечка «Первого сентября», серия «География»). — М.: Чистые пруды, 2007. — 2 п.л.

Регионы России. Север (Библиотечка «Первого сентября», серия «География»). — М.: Чистые пруды, 2007. — 2 п.л.

Регионы России. Центральный район. Верхневолжье (Библиотечка «Первого сентября», серия «География»). — М.: Чистые пруды, 2007. — 2 п.л.

Практикум по этногеографии и географии религий для студентов географических факультетов. М.: Прометей, 2006. — 1 п.л. (совместно с А.А. Лобжанидзе).

Регионы Российской Федерации. Рубрика // География. — № 22/2006 — № 24/2008.

Регионы России. Центральный район. Центр и Юго-Восток (Библиотечка «Первого сентября», серия «География»). — М.: Чистые пруды, 2008. — 2 п.л.

Регионы России. Центральный район. Юг и Юго-Запад (Библиотечка «Первого сентября», серия «География»). — М.: Чистые пруды, 2008. — 2 п.л.

Регионы России. Центрально-Черноземный район (Библиотечка «Первого сентября», серия «География»). — М.: Чистые пруды, 2008. — 2 п.л.

Регионы России. Волго-Вятский район (Библиотечка «Первого сентября», серия «География»). — М.: Чистые пруды, 2008. — 2 п.л.

Что молодой житель России должен знать о Ростове-на-Дону // География. — № 3/2008. — 0,2 п.л.

«Независимость» Косово // География. — № 6/2008. — 0,1 п.л.

Интернет-ресурсы на уроках географии. Цикл лекций // География. — № 17—24/2008 — 5 п.л.

Страны мира. Малая энциклопедия газеты «География». Второе издание // География. — № 8/2009 — 5 п.л.

Государственное устройство стран мира // География. — № 7/2009 — 0,6 п.л.

Регионы России. Поволжье. Средняя Волга (Библиотечка «Первого сентября», серия «География»). — М.: Чистые пруды, 2008. — 2 п.л.

Регионы России. Поволжье. Нижняя Волга (Библиотечка «Первого сентября», серия «География»). — М.: Чистые пруды, 2009. — 2 п.л.

Регионы России. Северо-Кавказский экономический район. Азово-Черноморский бассейн (Библиотечка «Первого сентября», серия «География»). — М.: Чистые пруды, 2009. — 2 п.л.

Регионы России. Северо-Кавказский экономический район. Каспийский бассейн (Библиотечка «Первого сентября», серия «География»). — М.: Чистые пруды, 2009. — 2 п.л.

Регионы России. Уральский экономический район. Предуралье (Библиотечка «Первого сентября», серия «География»). — М.: Чистые пруды, 2009. — 2 п.л.

Международные организации (Библиотечка «Первого сентября», серия «География»). — М.: Чистые пруды, 2009. — 2 п.л.

Окружающий мир. Обществознание. Наша Родина и современный мир. Беседы о России. Часть 3. — М.: Ассоциация XXI век, 2008. (совместно с Н.И. Ворожейкиной и Н.Ф. Виноградовой) — 2,5 п.л.

Регионы России. Уральский экономический район. Зауралье (Библиотечка «Первого сентября», серия «География»). — М.: Чистые пруды, 2009. — 2 п.л.

Регионы России. Западно-Сибирский экономический район. Обь-Иртышье (Библиотечка «Первого сентября», серия «География»). — М.: Чистые пруды, 2010. — 2 п.л.

Географические разминки. 8—10 классы (Библиотечка «Первого сентября», серия «География»). — М.: Чистые пруды, 2010. — 2 п.л. (совместно с С.В. Рогачевым).

Регионы России. Западно-Сибирский экономический район. Юг Западной Сибири (Библиотечка «Первого сентября», серия «География»). — М.: Чистые пруды, 2010. — 2 п.л.

Регионы России. Восточная Сибирь (Библиотечка «Первого сентября», серия «География»). — М.: Чистые пруды, 2010. — 2 п.л.

Регионы России. Дальневосточный экономический район. Приамурье и Приморье (Библиотечка «Первого сентября», серия «География»). — М.: Чистые пруды, 2010 — 2 п.л.

Территориальная и отраслевая структура российской промышленности // География. — № 4/2011 — 1 п.л.

Крупнейшие города России: кто хочет стать миллионером? (текст, картодиаграмма) // География. — № 5/2011 — 0,4 п.л.

Как сделать изучение электроэнергетики мира простым и наглядным // География. — № 13/2011 — 1,6 п.л.

Количественная оценка природно-ресурсного потенциала России // География. — № 14/2011 — 0,4 п.л.

Сравнительное изучение промышленного потенциала Урала и Западной Сибири // География. — № 14/2011 — 0,7 п.л.

Нефтяная промышленность мира // География. — № 15/2011 — 0,4 п.л.

Южный Судан // География. — № 15/2011 — 0,3 п.л.

Малый атлас журнала «География». Социальная и политическая география мира // География — № 16/2011. — 31 карта

Постсоветское пространство. Территориальные диспропорции развития // География. — № 17/2011 — 0,7 п.л.

Парламентские выборы 2011 года в России: пространственный анализ // География. — № 2/2012 — 0,7 п.л.

Пространственный анализ президентских выборов 2012 г. // География. — № 4/2012 — 0,4 п.л.

149. Первая Отечественная // География. — № 7/2012 — 0,8 п.л.

Основы духовно-нравственной культуры народов России. Часть 1.: учебник для 4 кл. общеобразовательных учреждений. Смоленск, «Ассоциация XXI век», 2012. (совместно с Н.И. Ворожейкиной) — 5,75 п.л.

Основы духовно-нравственной культуры народов России. Часть 2.: учебник для 5 кл. общеобразовательных учреждений. Смоленск, «Ассоциация XXI век», 2012. (совместно с Н.И. Ворожейкиной) — 5,25 п.л.

90 лет со дня образования Советского Союза // География. — № 11/2012 — 0,6 п.л

Этнокультурные регионы мира. М.: МПГУ, 2013 (совместно с А.А. Лобжанидзе) — 10 п.л. (авторский вклад 5 п.л.)

Новые объекты на экономической карте постсоветского пространства // География. — № 1/2013 — 0,4 п.л.

Объекты транспортной инфраструктуры и нижних этажей энергопроизводственных циклов, исчезнувшие с экономической карты постсоветского пространства // География. — № 2/2013 — 0,4 п.л.

156. Объекты верхних этажей энергопроизводственных циклов, исчезнувшие с экономической карты постсоветского пространства // География. — № 4/2013 — 0,4 п.л.

Объекты городского электрического транспорта, исчезнувшие с экономической карты постсоветского пространства // География. — № 5/2013 — 0,4 п.л.

Харбин. Шляпка русского гвоздя // География. — № 2/2013 — 0,8 п.л.

Переработка нефти в России // География. — № 7–8/2013 — 0,4 п.л.

Европа. Галерея разностильных портретов // География. — № 9, 10, 11, 12/2013 — 1,8 п.л. Международные озера // География. — № 12/2013 — 0,6 п.л.

Страны мира. Малая энциклопедия журнала «География» // География. — № 1, 2/2014 — 5 п.л.

Мировое коневодство // География. — № 2/2014 — 0,6 п.л.

Украинский разлом // География. — № 4/2014 — 0,4 п.л.

Субъекты Российской Федерации. Малая энциклопедия журнала «География» // География. — № 5–6/2014 — 2,0 п.л.

Государственная граница Российской Федерации // География. — № 9/2014 — 0,6 п.л.

Глобальный этнический кризис // Научные труды географического факультета МПГУ (Ред.-сост. Р.В. Дмитриев). — М.: ООО «Буки Веди», 2014. С. 5—10. — 0,3 п.л. (совместно с А.А. Лобжанидзе)

Постсоветское пространство: территориальные диспропорции развития // Социально-экономическая география: теория. методология и практика преподавания (Отв. ред. А.А. Лобжанидзе). — М.: Экон-информ, 2014. С. 214—221. — 0,5 п.л.

Диспропорции экономического развития постсоветского пространства // Региональные исследования. — № 1/2015. — С. 72—77. — 0,5 п.л. (совместно с Д.С. Зориной).

Размещение и динамика населения в пределах российско-белорусского пограничного региона (на примере Смоленской, Витебской и Могилевской областей) // Вестник БГУ. — Серия 2. — № 2/2015. С. 69—76. — 0,5 п.л. (совместно с Д.С. Зориной).

Всероссийский географический диктант // География и экология в школе XXI века. — № 10/2015. — С. 69—74. (Соавторы Лобжанидзе А.А., Лычагин М.Ю., Наумов А.С., Рогачев С.В.).

Демографические проблемы Российско-Белорусского пограничья // Российско-Белорусское приграничье: проблемы и перспективы развития. — Смоленск: Универсум, 2016. — С. 200—211.

Проблемы оценки природно-ресурсного потенциала России и его места в мировых рейтингах // Региональные исследования. — № 3/2016. — С. 50–57. — 0,6 п.л.

Пространственные сдвиги в мировой цветной металлургии в начале XXI века / География мирового хозяйства: традиции, современность, перспективы / Под ред. В.А. Колосова, Н.А. Слуки. Коллективная монография. — М.–Смоленск: Ойкумена, 2016. С. 123—134. — 0,8 п.л.

Кризис российско-украинских отношений: последствия для трансграничных взаимодействий в Белгородской области / Д.В. Заяц, М.В. Зотова, Н.Л. Туров, М.И. Ключников // Известия Российской академии наук. Серия географическая. — 2017. — № 5. — С. 43—57. — 1,0 п.л.

Политическая карта мира. М.: Издательский дом «Первое сентября», 2017. [Электронное издание].

Zayats D.V., Zotova M.V., Turov N.L., Klyuchnikov M.I. Impact of crisis in Russia–Ukraine relations on crossborder interactions in Belgorod Oblast // Regional Research of Russia — 2017. — № 4. — С. 384—394. — 1,0 п.л.

Лобжанидзе А.А., Горохов С.А., Заяц Д.В. Этногеография и география религий. — М.: Юрайт, 2018. — 175 с. — 11,5 п.л.

Заяц Д.В. Этнокультурная мозаичность мира // География в школе. — 2018. — № 7. — С. 3—17. — 1,1 п.л.

Заяц Д.В., Ключников М.И., Михайлова Е.В., Туров Н.Л. Современное трансграничное взаимодействие России и Украины на участках границ в Белгородской и Брянской областях // Российское пограничье: проблемы развития в новых геополитических условиях. – М.: ИП Матушкина И.И., с. 155-168.

Лобжанидзе А.А., Горохов С.А., Заяц Д.В. Этногеография и география религий. – М.: Юрайт, 2019, 203 с.

Заяц Д.В. Феномен непризнанных государств в современном мире // Географическая среда и живые системы. — 2020. — № 1. — С. 53–69.

Заяц Д.В. Социально-экономические типы стран мира // Социально-экономическая география: теория, методология и практика преподавания: Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием Пятые Максаковские чтения / Под ред. Е. А. Антипова, Е. А. Гречко, Д. В. Заяц и др. — М.: ООО ПТ-Принт, 2020. — С. 84–92.

География населения с основами демографии / С.А. Горохов, А.А. Лобжанидзе, Р.В. Дмитриев и др. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2020. — 83 с.

Новая географическая картина мира. Ч. 1: учебное пособие / С.А. Горохов, Е.А. Гречко, Д.В. Заяц и др. — М.: Дрофа (Российский учебник), 2020. — 319 с.

Новая географическая картина мира. Ч. 2: учебное пособие / М.М. Агафошин, В.Л. Бабурин, С.А. Горохов и др. — М.: Дрофа (Российский учебник), 2020. — 287 с.

Агафошин М.М., Горохов С.А., Заяц Д.В. Экономическая и социальная география зарубежных стран: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям География, Экология и природопользование, Педагогическое образование и Туризм. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2020. — 223 с.

Аспирантская стипендия Правительства РФ в годы обучения в аспирантуре

Территория области

28 января 2021Область на карте страны

Дата образования – 14 августа 1944 года

Территория – 1 464,2 тыс. км2

Протяженность с севера на юг – 2 100 км, с запада на восток – 1 400 км

Омывается водами Карского моря

Граничит с Казахстаном, Республикой Коми, Красноярским краем, Свердловской, Курганской, Омской, Томской, Архангельской областями

Плотность населения – 2,6 чел. на 1 кв.км (на 01.01.2020)

Административный центр – г. Тюмень

Расстояние от Тюмени до Москвы – 2 144 км

Располагаясь в центре Евразии, на западе азиатской части России, Тюменская область простирается от степей Казахстана до берегов Северного Ледовитого океана и занимает большую часть Западно-Сибирской равнины. По размерам территории область уступает лишь двум субъектам Российской Федерации – Республике Саха (Якутии) и Красноярскому краю.

Благоприятное экономико-географическое положение региона определяется близостью к экономически развитым районам европейской части страны, прежде всего к Уралу, обеспеченностью разнообразными природными ресурсами. Эти факторы наряду с политической стабильностью составляют инвестиционную привлекательность области, являются условиями экономического развития региона.

Экономический потенциал Тюменской области подтверждается абсолютной величиной вклада в формирование валового внутреннего продукта Российской Федерации. По объему валового регионального продукта в расчете на душу населения область (с учетом входящих в нее автономных округов) занимает 3 место среди субъектов Российской Федерации.

Тюменской областью совместно с Ханты-Мансийским — Югрой и Ямало-Ненецким автономными округами принята и реализуется государственная программа «Сотрудничество», которая направлена на сохранение общественно-политической стабильности, создание более качественных условий жизни населения и активное социально-экономическое развитие территорий.

Административно-территориальное деление

На начало 2020 года в состав Тюменской области входят два равноправных субъекта Российской Федерации: Ханты-Мансийский — Югра и Ямало-Ненецкий автономные округа, 29 городов (из них 7 с населением свыше 100 тыс. человек, в том числе г.Тюмень с населением 807,3 тыс. человек), 38 районов, 28 поселков городского типа, 1 466 сельских населенных пунктов.

Природные ресурсы

Область располагает заметными в мировом масштабе ресурсами углеводородного сырья, в ее недрах сосредоточена основная часть разведанных запасов нефти и газа России. К уникальным нефтяным месторождениям относятся Самотлорское, Приобское, Федоровское, Мамонтовское и др., газовым и газоконденсатным — Уренгойское, Медвежье, Ямбургское, Заполярное, Бованенковское и др. По оценкам специалистов богатые углеводородные зоны находятся на полуострове Гыдан и в Карском шельфе зоны Ямала. Ведется активное освоение Уватской группы месторождений в южной части области.

На территории области производится добыча торфа, сапропеля, кварцевых песков, кирпичных и керамзитовых глин, известняков, строительного камня и других полезных ископаемых.

Область богата запасами пресной воды. Имеются значительные ресурсы минеральных вод. В подземных водах содержится более половины российских запасов йода и брома.

Область располагает значительными лесными ресурсами, а также ресурсами животного мира.

Территориальный орган

Федеральной службы государственной статистики

по Тюменской области

Системы координат

Цель: | Ознакомиться с системами координат. | |

Основные понятия: | Система координат (CRS), проекция карты, перепроецирование «на лету», широта, долгота |

Обзор

Проекция карты это попытка отобразить поверхности Земли или её часть на плоском листе бумаги или экране компьютера. Система координат через координаты определяет как двумерные спроецированные карты в ГИС связаны с участками земной поверхности. Решение об использовании той или иной проекции и системы координат зависит от охвата области, с которой необходимо работать, типа анализа, который необходимо выполнить, и, очень часто, от наличия данных.

Подробнее о проекциях

Традиционным способом отображения формы Земли являются глобусы. Однако использование этого подхода имеет свои недостатки. Хотя глобусы по большому счету сохраняют форму Земли и иллюстрируют пространственную конфигурацию объектов размером с континент, их весьма проблематично носить в кармане. Кроме того, они удобны в использовании исключительно при малых масштабах (например 1:100 миллионам).

Большинство тематических карт, используемых в ГИС-приложениях, имеют гораздо больший масштаб. Обычно, наборы ГИС-данных имеют масштаб 1:250 000 или больше, в зависимости от уровня детализации. Глобус таких размеров будет дорогим и его использование будет очень сложным. Поэтому картографы разработали набор приемов, называемых проекциями карты, предназначенный для отображения сферической поверности Земли в двумерном пространстве с достаточной точностью.

Если рассматривать Землю вблизи, её можно считать плоской. Однако, при взгляде из космоса видно, что её форма приближена к сферической. Карты, как будет показано в следующем разделе, отражают реальность. На них показаны не только объекты, но и их форма и пространственное расположение. Каждая проекция имеет достоинства и недостатки. Выбор наилучшей проекции для карты определяется её масштабом и назначением. Например, проекция может давать неприемлемые искажения в случае отображения всего африканского континента, но идеально подходить для создания крупномасштабной (подробной) карты страны. Свойства проекций также могут влиять на визуальные параметры карты. Так, некоторые проекции хорошо подходят для маленьких областей, другие хороши для отображения объектов, протяженных с запада на восток, третьи — для объектов вытянутых с севера на юг.

Три типа картографических проекций

Процесс создания проекций можно представить так: внутри прозрачного глобуса с непрозрачными объектами на нём находится источник света. Тень объектов отбрасывается на плоский лист бумаги. Разные способы проецирования могут быть получены путем оборачивания глобуса листов в цилиндр, конус или просто прикладыванием листа. Каждый из этих методов образует тип картографической проекции. Таким образом, существуют проекции на плоскость (азимутальные), цилиндрические и конические проекции (см. рисунок figure_projection_families).

Figure Projection Families 1:

Три типа картографических проекций: a) цилиндрические, b) конические, c) азимутальные.

В настоящее время процесс проецирования сферической Земли на бумагу выполняется с использованием математических преобразований и тригонометрии. Но в основе лежит все то же пропускание луча света через глобус.

Точность картографических проекций

Картографические проекции никогда не дают абсолютно точное отображение сферической поверхности. В результате проецирования, карта получает искажения углов, площадей и расстояний. Проекции могут давать как несколько типов искажений, так и достаточно приемлемый результат, в котором искажения углов, площадей и расстояний находятся в допустимых пределах. Примером таких компромиссных проекций могут служить тройная проекция Винкеля и проекция Робинсона, часто используемые для карт мира (см. рисунок figure_robinson_projection).

Figure Robinson Projection 1:

Проекция Робинсона дает приемлемые искажения площади, расстояний и углов.

В большинстве случаев сохранить все характеристики исходных объектов при проецировании невозможно. Это значит, что когда вам требуется выполнить анализ, необходимо подбирать такую проекцию, которая даст наилучшие характеристики для анализа. Например, если требуется измерить расстояния, необходимо выбрать проекцию, которая обеспечит точные расстояния.

Равноугольные проекции

Когда мы работаем с глобусом, основные направления компаса (север, восток, юг и запад) всегда расположены под углом в 90 градусов друг к другу. Другими словами восток всегда будет находиться на 90 градусов от севера. Проекция может сохранять угловые направления, и такая проекция называется конморфной или равноугольной.

Проекции, сохраняющие угловые величины, очень важны. Они широко используются для навигационных и метеорологических задач. Необходимо помнить, что сохранять правильные углы на карте большой площади трудно, поэтому применять такие проекции лучше к небольшим участкам поверхности. Конформные проекции искажают площади, а значит измерения площадей, выполненные в такой проекции будут неправильными. Чем больше площадь, тем менее точными будут измерения. Примерами проекций могут служить проекция Меркатора (см. рисунок figure_mercator_projection) и равноугольная коническая проекция Ламберта. Геоологическая служба США использует конформные проекции для многих своих топографических карт.

Figure Mercator Projection 1:

Проекция Меркатора используется в тех случаях, когда важна правильность углов и допустимы искажения площади.

Равнопромежуточные проекции

Если необходимо получить точные расстояния, то для карты выбирается проекция, хорошо передающая расстояния. Такие проекции, их называют равнопромежуточными, требуют, чтобы масштаб карты был неизменным. Карта будет равновеликой, когда она правильно передает расстояние от центра проекции до любой точки. Равнопромежуточные проекции обеспечивают точные расстояни от центра проекции или заданой линии. Такие проекции используются для сейсмических карт, а также для навигации. Хорошим примером равнопромежуточных проекций могут быть равнопромежуточная цилиндрическая Плате-Карре (см. рисунок figure_plate_caree_projection) и цилиндрическая равнопромежуточная. На эмблеме ООН испльзуется азимутальная равнопромежуточная проекция (см. рисунок figure_azimuthal_equidistant_projection).

Figure Plate Carree Projection 1:

Равнопромежуточная цилиндрическая проекция Плате-Карре используется, когда необходимо получить точные расстояния.

Figure Azimuthal Equidistant Projection 1:

Логотип ООН использует азимутальную равнопромежуточную проекцию.

Равновеликие проекции

Если объекты на всей карте отображаются так, что сохраняются площади изображаемых объектов относительно соответствующих площадей на поверхности Земли, карта называется карта равных площадей. На практике, общегеографические и учебные карты, чаще всего используют равновеликие проекции. Как предполагается в названии, эти карты лучше всего использовать для вычисления площадей. Если, например, вам необходимо провести анализ свободных площадей в вашем городе, чтобы найти какой участок достаточно большой для постройки нового торгового центра, использование равновеликой проекции будет наилучшим выбором. С одной стороны, чем больше анализируемые площади, тем точнее будут измерения при использовании равновеликих проекций. С другой стороны, при отображении с помощью равновеликих проекций больших площадей, станут слишком велики искажения углов. Небольшие площадные объекты гораздо меньше подвержены угловым искажениям, при использовании равновеликих проекций. Alber’s equal area, Lambert’s equal area и Mollweide Equal Area Cylindrical projections (показана на рисунке figure_mollweide_equal_area_projection) часто используемые в ГИС равновеликие проекции.

Figure Mollweide Equal Area Projection 1:

Равновеликая псевдоцилиндрическая проекция Мольвейде, например, гарантирует, что площади всех отображаемых объектов на карте — пропорциональны площадям объектов на поверхности Земли.

Имейте в виду, что картографическая проекция — очень сложная тема. Существуют сотни различных проекций, каждая из которых пытается отобразить на плоском листе бумаги определённую часть поверхности Земли как можно достовернее. На самом деле, выбор используемой проекции — ваш выбор. Многие государства имеют наиболее часто используемые проекции и при обмене данными специалисты следуют государственному тренду.

Подробнее о системах координат

С помощью систем координат каждая точка на поверхности Земли может быть представлена набором из трёх чисел, называемых координатами. В целом, системы координат делятся на системы координат проекций (также называемых Декартовыми или прямоугольными системами координат) и географические системы координат.

Географические системы координат

Использование географических систем координат очень распространено. Для описания положения на поверхности Земли они используют градусы широты и долготы и, иногда, значение высоты. Наиболее популярная называется WGS 84.

Параллели расположены параллельно экватору и делят поверхность Земли на 180 отрезков через равные промежутки с Севера на Юг (или с Юга на Север). Начальной линией для параллелей является экватор и каждое полушарие разделено на 90 отрезков через 1 градус широты. В северном полушарии, широта измеряется начиная с экватора от 0, до 90 градусов на северном полюсе. В южном полушарии, широта измеряется начиная с экватора от 0, до 90 градусов на южном полюсе. Для простоты оцифровки карт, градусам широты в южном полушарии часто присваиваются отрицательные значения (от 0 до -90°). Где бы вы ни находились на поверхности Земли, расстояние между параллелями всегда одинаковое (111 км или 60 морских миль). См. figure_geographic_crs .

Figure Geographic CRS 1: