Роль импульсного движущегося магнитного поля в сложном обращении с остеохондрозмом

— Клинические испытания —

, утвержденные

Главный медицинский сотрудник

Специалиста по охране труда

Международный аэропорт Irkutsk, OJSC

. Роль импульсного бегущего магнитного поля

в комплексном лечении остеохондроза

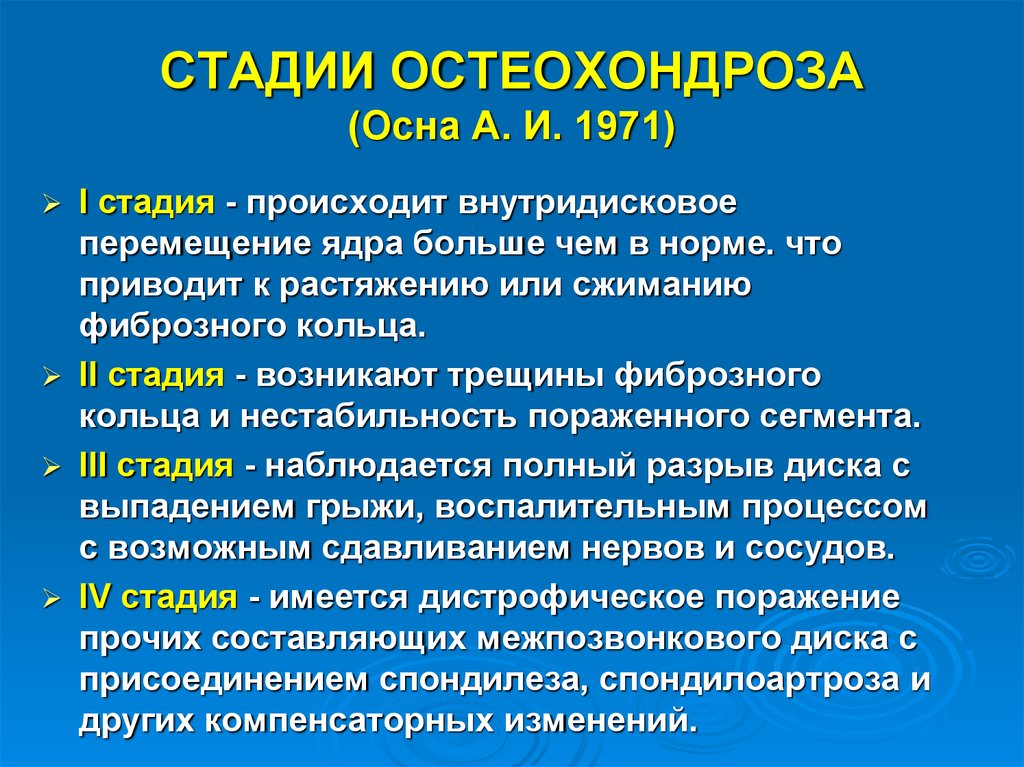

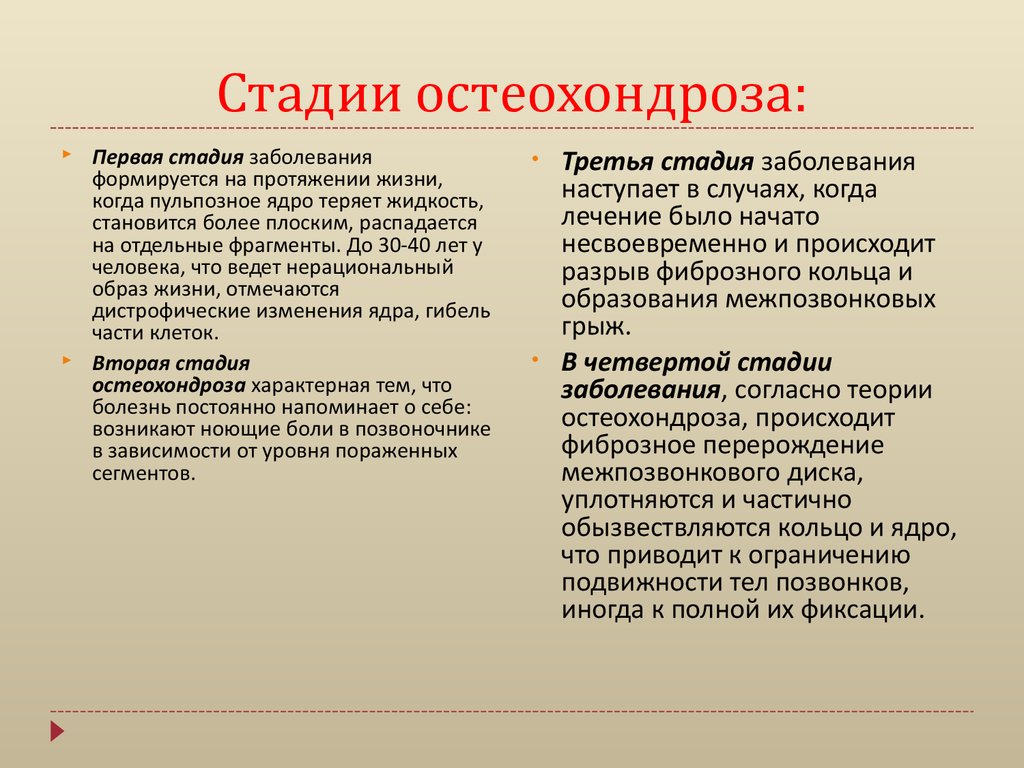

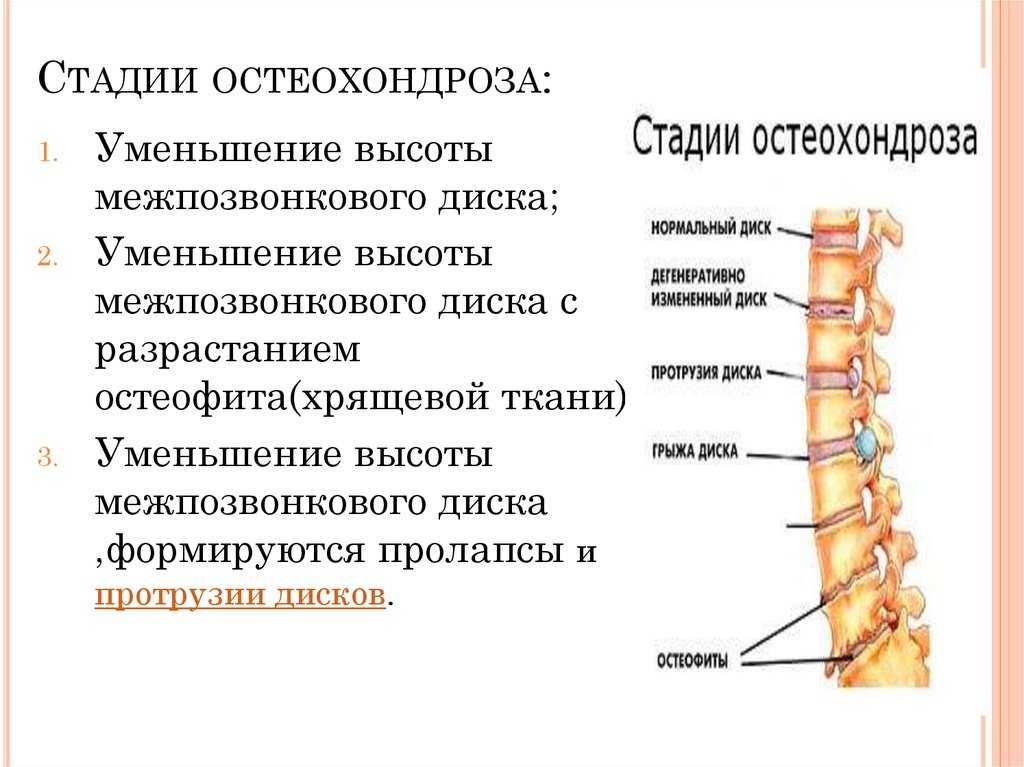

Современное бремя вертебральной патологии в большинстве стран достигает масштабов эпидемии. Например, среди дегенеративных заболеваний опорно-двигательного аппарата остеохондроз (ОХ) позвоночника не только занимает лидирующие позиции, но и имеет тенденцию к неуклонному росту числа случаев заболеваемости. Его клинические признаки являются одной из наиболее частых причин временной нетрудоспособности и нередко приводят к стойкой инвалидности. Следует также отметить высокие расходы, связанные с заболеванием РЯ. Еще одним важным вопросом является медицинская реабилитация больных РЯ.

В настоящее время в соответствии с принципами доказательной медицины в качестве основных критериев оценки эффективности лечения следует рассматривать клинически значимые результаты и исходы лечения. Это было взято за основу для данного исследования и для последующего решения по оптимизации лечебного процесса.

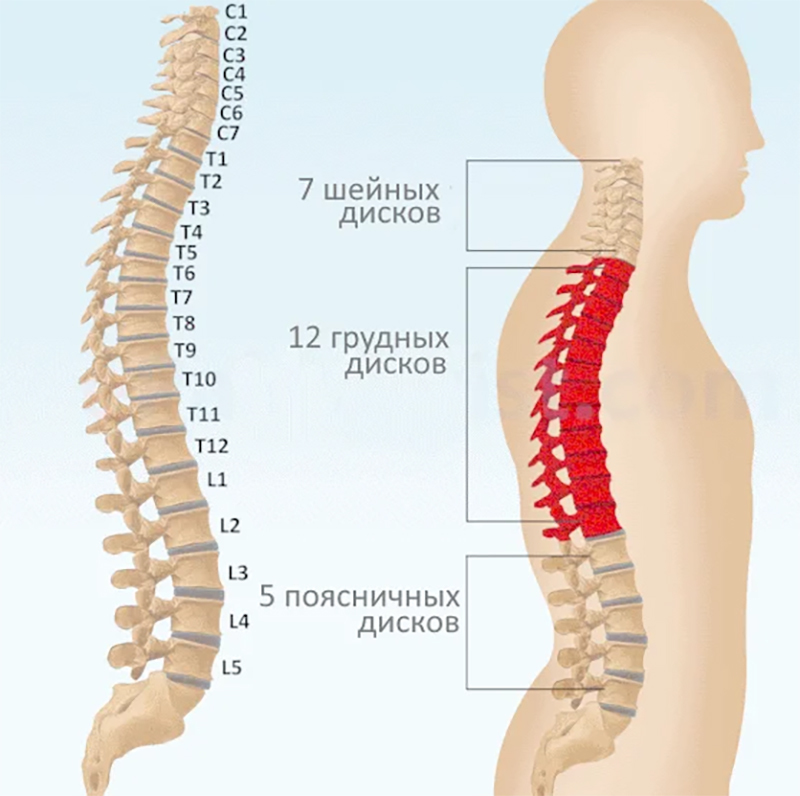

Результаты исследования основаны на данных комплексного обследования и динамического наблюдения за 120 больными с неврологическими проявлениями РЯ поясничного отдела позвоночника. Диагноз дегенеративного заболевания поясничного отдела позвоночника устанавливали на основании клинического и неврологического обследования больных, а также на основании данных, полученных с помощью визуальных и рентгенологических методов диагностики. Давность заболевания колебалась от 2 мес до 31 года при среднем значении 7,88 ± 2,10 года.

Рефлекторные синдромы (РС) поясничного остеохондроза регистрировались в виде люмбоишиалгий и наблюдались у 71 больного (59,17%). Из них у 42 больных (59,15%) была правосторонняя, у 29 (40,85%) — левосторонняя люмбоишиалгия.

Ишиалгии проявлялись в мышечно-тонической, вегетативно-сосудистой и нейродистрофической формах. Мышечная тоническая форма люмбоишиалгии наблюдалась у 42 больных (590,16 %). У этих больных преобладали мышечно-тонические симптомы. Вегетативно-сосудистая форма определена у 18 больных (25,35%). Для этой формы характерно преобладание вазомоторных дефектов над остальными. Вазоспастический вариант этой формы ишиалгии выявлен у 12 больных (16,9%). Вазодилататорный тип сосудистых проявлений люмбоишиалгии наблюдался у 6 больных (8,45%).

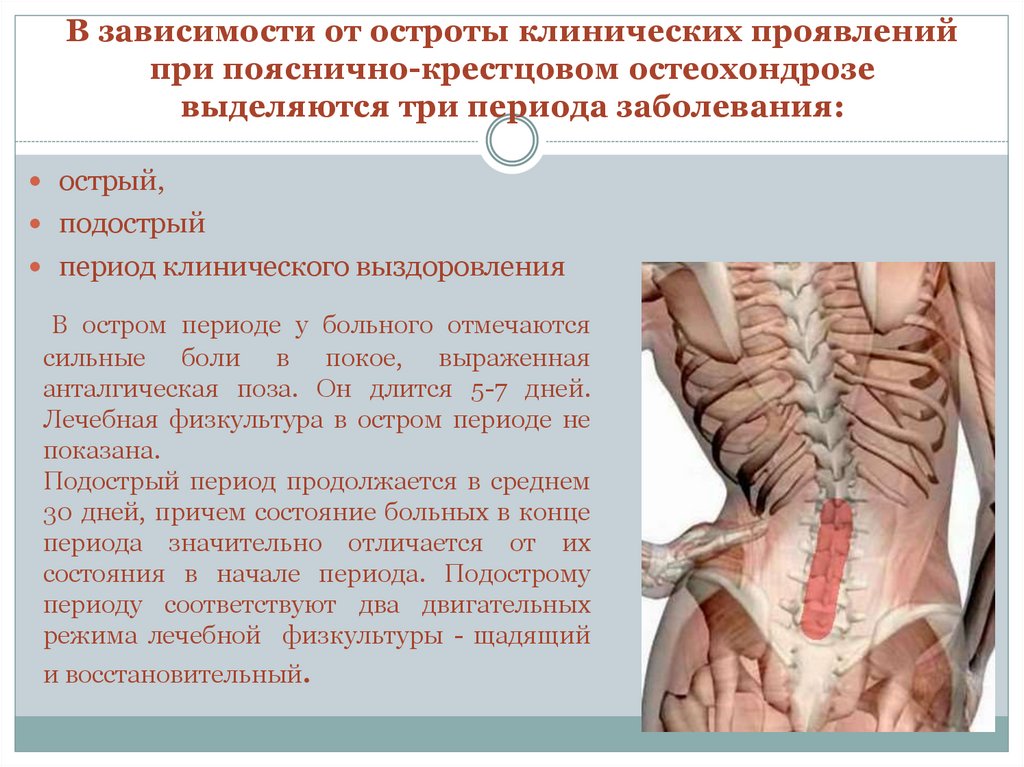

Корешковые синдромы (КС) поясничного остеохондроза наблюдались у 49больных (40,83%). Из них у 41 пациента (83,67%) имелась левосторонняя локализация корешкового синдрома, у 8 пациентов (16,33%) — правосторонняя. Ниво-диагностика больных выявила преобладание поражения пятого поясничного корешка (36 больных, или 73,47%). Поражение первого крестцового корня определено у 4 больных (8,16%), а поражение как первого крестцового, так и пятого поясничного корешков – у 9 больных (18,37%). Все пациенты находились в подострой стадии заболевания.

Больные были разделены на 2 группы (по 40 человек в каждой) в зависимости от вида проводимого лечения: контрольная группа получала общепринятые методы лечения: НПВП внутрь и в местных формах, массаж, лечебная физкультура, растяжка на « Лечебные тракционные маты Detensor 18% различной степени жесткости, ношение корсета (фирмы «Orlett») с 6 ребрами жесткости; лечебная группа: пациенты, получавшие наряду со стандартным лечением магнитотерапию аппаратом «АЛМАГ-02».

Все больные были тщательно обследованы с помощью предварительных клинических, лабораторных и рентгенологических исследований. Всем пациентам также была проведена МРТ. У всех выявлен остеохондроз разной степени выраженности и грыжи дисков в поясничном отделе. Оценку выраженности вертеброгенной боли проводили на основании ВАШ. Оценивали выраженность деформаций позвонков (с помощью вертебрального ротаметра) и подъема прямой ноги. Остеопороз позвоночника, грубый деформирующий спондилез, оссификация задней продольной связки рассматривались как осложнения, не влияющие на курс лечения.

Применялась следующая методика магнитотерапии на аппарате «АЛМАГ-02»: «северной» стороной основного излучателя к поверхности тела проводились первые три процедуры воздействия при напряженности поля 10 мТл, частоте 3 Гц, длительность воздействия 20 минут, направление поля «движется» сверху вниз. Начиная с 4-й процедуры и до конца курса, при том же положении излучателей использовали плотность поля 15 мТл, частоту 10 Гц и длительность воздействия 20 минут.

Результаты исследования. синдромы.

На диаграммах наглядно представлены особенности симптомов растяжения у пациентов различных групп в процессе динамического наблюдения. Подъем прямой ноги у пациентов контрольной группы составил 14,39.% менее выражен, чем в группе лечения, а после завершения курса лечения разница между группами возросла до 23,62%.

В контрольной группе среди больных с корешковой симптоматикой (РаДС) функция подъема прямой ноги в процессе лечения претерпела изменения, составившие 59,06%, а среди больных с клинической картиной рефлекторной симптоматики (РефС) дисперсия подъема прямой ноги была еще более выраженной и составила 71,89%. Коэффициент подъема прямой ноги был непостоянно выше в контрольной группе пациентов с клиническими проявлениями RefS; по окончании курса лечения изучаемый показатель был выше у больных с клиническими проявлениями РадС, дисперсия также непостоянна и составила 12,39.%. Характер изменения за время курса лечения у больных контрольной группы с РадС составил 30,60%; у больных с РефС различия в течение курса лечения составили 41,54%. Таким образом, более выраженные изменения на протяжении всего лечебного процесса наблюдались в контрольной группе больных с РефС.

Таким образом, более выраженные изменения на протяжении всего лечебного процесса наблюдались в контрольной группе больных с РефС.

Подъем прямой ноги у больных группы лечения с РадС был на 19,59 % менее выражен, чем у больных с РефС, а после завершения курса лечения разница между группами возрастала до 14,87 %. В лечебной группе больных РадС за время курса терапии наблюдалось увеличение показателя, характеризующего подъем прямой ноги, на 151,51%, а у больных с РефС – на 141,59.%. Коэффициент подъема прямой ноги исходно был одинаковым в лечебной группе больных с различными клиническими проявлениями, тогда как после лечения у больных с РадС изменения этого показателя составили 68,42%, а у больных с РефС различия за период лечения достигли 74,21. %.

Для целей сравнительного анализа показателей на протяжении курса терапии в разных группах важно отметить, что у пациентов с РадС после окончания курса лечения наблюдался рост параметра, характеризующего подъем прямой ноги. Наибольшее увеличение этого параметра можно наблюдать в группе лечения, где после окончания лечения различия с контрольной группой оказались устойчивыми, хотя значение этого параметра изначально было сопоставимо между группами.

Аналогичная тенденция наблюдалась у лиц с RefS, единственное различие для них заключалось в фактических показателях вариации. На фоне проводимой терапии выявлено увеличение параметра, характеризующего подъем прямой ноги. Максимальный прирост значения этого параметра наблюдался в группе лечения, где после окончания лечения разница с контрольной группой оказалась статистически значимой и составила 48,30% при исходном сходстве их исходных значений. До начала лечения коэффициент подъема прямой ноги не различался между пациентами с аспектами RefS. После окончания комплексной терапии этот показатель снижался в контрольной группе и находился в ней на минимальном уровне. Разница соответствующего параметра между лечебной и контрольной группами составила 59.

Рис. 3. Данные обследования пациентов контрольной группы на основе оценки, проведенной до и после лечения.

Анализ опросника Освестри показал, что для контрольной группы пациентов с РадС средний балл исходно был выше на 24,49%. После окончания лечения при повторном обследовании выявлено, что разница между больными с различной клинической картиной стала еще больше и составила 46,51%. Внутри своей группы пациенты с РадС продемонстрировали изменение за период терапии по опроснику Освестри на 55,33%, а у больных с РефС различия между исходными данными и значением изучаемого показателя после лечения достигли 68,36%. По данным опросника EQ5D исходно более высокие значения наблюдались среди контрольной группы лиц с RefS: разница по сравнению с данными пациентов с RadS-аспектами составила 690,24%. Ход лечебного процесса показал увеличение рассматриваемого параметра. В контрольной группе пациентов с РефС различия по сравнению с исходными данными были стойкими и составили 25,20%.

Рис. 4. Данные обследования лечебной группы больных до и после лечения.

Показатели по рассматриваемым опросникам среди лиц лечебной группы представлены на рис. Наличие РадС. После окончания лечения повторное обследование показало, что разница между показателями у пациентов с разной клинической картиной уже составила 65,9.6%. Внутри своей группы пациенты с РадС продемонстрировали изменение на 70,90 % за период курса терапии по опроснику Освестри, а у больных с РефС различия между исходными данными и значением показателя после лечения достигли 87,21 %. По данным опросника EQ5D исходно более высокие значения наблюдались среди лечебной группы лиц с РефС: разница по сравнению с данными больных с РадС составила 61,63 %. На протяжении всего курса лечения в лечебной группе больных с РефС различия по сравнению с исходными данными составили 61,10%, а у больных с РадС — 46,42%.

Анализ данных опроса по опроснику EQ5D после лечения показал, что различия между соответствующими значениями лечебной группы пациентов с разной клинической картиной находились на уровне 77,39%. Болевой синдром по ВАШ для лечебной группы пациентов с РефС аспектами был несколько менее выражен: разница с соответствующим значением у пациентов с РадС составила 25,91%. Изменение показателя, указывающего на болевой синдром, в течение курса лечения составило 48,08 % у пациентов лечебной группы с RadS-аспектами и 68,31 % у пациентов с RefS-аспектами. Сравнение данных ВАШ у пациентов лечебной группы с различной клинической картиной показало нарастание различий между рассматриваемыми параметрами до 54,78 % после завершения курса. Относительно обследования качества жизни по ВАШ у пациентов основной группы было зафиксировано, что средний балл был выше у пациентов с RefS-аспектами, разница составила 62,48%. Изменения в части лечебной группы с РадС по уровню качества жизни составили 70,28%, а у пациентов с РефС аспектами — 62,53%.

Болевой синдром по ВАШ для лечебной группы пациентов с РефС аспектами был несколько менее выражен: разница с соответствующим значением у пациентов с РадС составила 25,91%. Изменение показателя, указывающего на болевой синдром, в течение курса лечения составило 48,08 % у пациентов лечебной группы с RadS-аспектами и 68,31 % у пациентов с RefS-аспектами. Сравнение данных ВАШ у пациентов лечебной группы с различной клинической картиной показало нарастание различий между рассматриваемыми параметрами до 54,78 % после завершения курса. Относительно обследования качества жизни по ВАШ у пациентов основной группы было зафиксировано, что средний балл был выше у пациентов с RefS-аспектами, разница составила 62,48%. Изменения в части лечебной группы с РадС по уровню качества жизни составили 70,28%, а у пациентов с РефС аспектами — 62,53%.

Что касается сравнительного анализа изменения данных обследования в процессе лечения, то важно отметить, что средний балл по опроснику Освестри во всех группах больных с РадС достоверно снижался. Исходно для всех пациентов с РадС результаты опроса по данному опроснику были сопоставимы. После окончания лечения различия были заметными, так как максимальный уровень изменений продемонстрировали больные из группы лечения. В этой группе средний балл после лечения был на 36,26% ниже, чем в контрольной группе. По данным опросника EQ5D, до начала лечения все группы имели сопоставимые значения этого параметра.

Исходно для всех пациентов с РадС результаты опроса по данному опроснику были сопоставимы. После окончания лечения различия были заметными, так как максимальный уровень изменений продемонстрировали больные из группы лечения. В этой группе средний балл после лечения был на 36,26% ниже, чем в контрольной группе. По данным опросника EQ5D, до начала лечения все группы имели сопоставимые значения этого параметра.

После проведенной терапии наибольшие изменения наблюдались в группе лечения, где разница по сравнению с данными контрольной группы после лечения составила 23,58%. Исходное значение боли по ВАШ у пациентов с РадС существенно не отличалось между группами. После окончания курса лечения отмечена положительная динамика, наиболее ярко выраженная в группе лечения, разница между которой и группой контроля составила 23,09% по исследуемому показателю. Наоборот, качество жизни по ВАШ у пациентов с РадС улучшилось после прохождения полного курса лечения. Соответственно, значение параметра после лечения у пациентов из лечебной группы было на 16,88% выше, чем в контрольной группе, хотя исходные данные были сопоставимы. Таким образом, по данным опроса пациентов с РадС-аспектами по представленным опросникам качества жизни, максимальная эффективность лечебного курса была достигнута в лечебной группе.

Таким образом, по данным опроса пациентов с РадС-аспектами по представленным опросникам качества жизни, максимальная эффективность лечебного курса была достигнута в лечебной группе.

При этом описание результатов опроса КЖ пациентов с РефС представлено на рис. 4. В дальнейшем, в соответствии с опросником Освестри, средний балл во всех группах лиц с РефС-аспектами последовательно снижался на протяжении курса терапии. . Первичное обследование показало сравнительно схожие результаты у всех пациентов с РефС. После лечения были зарегистрированы достоверные различия, причем максимальные изменения наблюдались среди пациентов лечебной группы. Средний балл у пациентов лечебной группы после завершения лечения был ниже, чем у пациентов обеих групп, на уровне 59.0,43 и 41,82% соответственно. Что касается пациентов с РефС, то по данным опросника EQ5D исходное значение суммарного показателя было сопоставимо во всех группах. По окончании лечения наибольшие изменения рефлекторной симптоматики наблюдались в группе лечения , где разница по сравнению с данными контрольной группы после лечения составила 17,83%. По данным обследования по ВАШ, болевые синдромы у пациентов с РефС имели сходную картину, достоверных различий не наблюдалось. После завершения терапии наблюдалось снижение значения этого параметра, , что наиболее ярко было выражено в группе лечения, разница между этой группой и контрольной группой составила 33,33% по рассматриваемому показателю. В то же время показатель качества жизни по ВАШ улучшился у лиц с РефС после окончания курса лечения. Суммарное значение параметра ВАШ после лечения у пациентов основной группы было достоверно (25,02 %) выше, чем в контрольной группе, хотя исходные данные обследования были сопоставимы. Следовательно, по данным опроса больных с РефС по использованным опросникам, максимальная эффективность лечебного курса была достигнута в лечебной группе.

По данным обследования по ВАШ, болевые синдромы у пациентов с РефС имели сходную картину, достоверных различий не наблюдалось. После завершения терапии наблюдалось снижение значения этого параметра, , что наиболее ярко было выражено в группе лечения, разница между этой группой и контрольной группой составила 33,33% по рассматриваемому показателю. В то же время показатель качества жизни по ВАШ улучшился у лиц с РефС после окончания курса лечения. Суммарное значение параметра ВАШ после лечения у пациентов основной группы было достоверно (25,02 %) выше, чем в контрольной группе, хотя исходные данные обследования были сопоставимы. Следовательно, по данным опроса больных с РефС по использованным опросникам, максимальная эффективность лечебного курса была достигнута в лечебной группе.

Таким образом, важно отметить, что оценка результатов лечебной группы после проведенного курса лечения, включавшего в лечебный процесс применение магнитотерапии определенных параметров, свидетельствует о необходимости и целесообразности применения разработанного терапевтического алгоритма на основе методики, применяемой в условиях стационара и амбулаторно. Это свидетельствует о достоверной целесообразности предлагаемой помощи больным с рефлекторным и корешковым синдромами поясничного РЯ при соблюдении предложенного лечебно-восстановительного комплекса.

Это свидетельствует о достоверной целесообразности предлагаемой помощи больным с рефлекторным и корешковым синдромами поясничного РЯ при соблюдении предложенного лечебно-восстановительного комплекса.

Выводы

Применяемые лечебные комплексы эффективны; однако применение низкочастотной магнитотерапии на аппарате «АЛМАГ-02» значительно усилило положительную динамику состояния больных. Важно отметить, что магнитотерапия хорошо переносилась всеми пациентами, отказов от участия в исследовании по причине непереносимости магнитотерапии не зарегистрировано. Магнитотерапия как эффективный, безопасный и современный лечебный фактор может с успехом применяться в составе лечебных комплексов у больных остеохондрозом позвоночника как в стационарных, так и в амбулаторных условиях лечения.

Заведующая

Физиотерапевтическое отделение Сугоняко Лилия Авимовна

Назад к списку следующий пост

Шрайнеры Детские | Больницы Shriners для детей

Поиск по ключевым словам

Познакомьтесь с некоторыми из наших исключительных пациентов и прочитайте их истории надежды и исцеления

Запрос на прием

Направить пациента

Подарить сегодня

Это не остановить

Посмотрите, как мы размышляем о том, как мы первые 100 лет были неудержимы для наших пациентов, и присоединяйтесь к нам, когда мы предвкушаем следующие 100 лет.

Просмотр стенограммы

Докладчик 1:

100 лет назад Shriner’s Children’s дали обещание. Тот, что сделан из кирпича, раствора и сострадания. Один поклялся защищать и исцелять самых дорогих среди нас. Столетие спустя мы все еще выполняем это обещание, располагая учреждениями по всему миру, помогая детям почти из всех стран мира, с непоколебимой приверженностью прорывам в уходе, с постоянно растущей армией целителей, готовых и способных. Поэтому, когда ребенок сталкивается с проблемами со здоровьем, мы на его стороне. Когда родители отчаиваются в темноте, мы проливаем свет. Вместе мы вылечили более 1,5 миллиона пациентов. 1,5 миллиона детей, которые вдохновляли нас своим бесконечным стремлением двигаться вперед. Так и мы будем. Потому что 100 лет спустя наше обязательство остается в силе. Как и наши пациенты, мы не уступим. Мы не уйдем. Мы неудержимы.

Специализированная педиатрическая помощь

Shriners Children’s дает надежду и исцеление детям уже более 100 лет. Наши сострадательные, престижные врачи и команды по уходу стремятся к совершенству в педиатрической помощи.

Наши сострадательные, престижные врачи и команды по уходу стремятся к совершенству в педиатрической помощи.

Узнайте о нашей педиатрической помощи

Сестринское мастерство

Наши медсестры выходят далеко за рамки своих профессиональных обещаний, строя отношения и оказывая сердечную и высококачественную помощь. Они заботятся о благополучии наших пациентов и их семей.

Узнайте о нашей программе ухода

Исследования и экспертиза

Shriners Children’s стремится проводить исследования, которые улучшат лечение и качество жизни детей. Наши усилия также увеличивают совокупность медицинских и научных знаний во всем мире.

Узнайте о наших инновационных исследованиях

Мы нацелены на улучшение жизни

Наши тщательно продуманные индивидуальные планы ухода помогают нам удовлетворить уникальные потребности вашего ребенка, поощряя его веру в свои мечты.

Выберите предложение педиатрической помощи

Просмотреть все предложения педиатрической помощи Узнайте о нашем индивидуальном уходе

Избранные темы

- Журнал Leaders in Care

- Ортопедическая помощь

- Исследования и экспертиза

- Подкасты

- ПРЕСС-РЕЛИЗЫ

- Просмотреть все медиа

История пациента

Shriners Children’s St.

Louis обслуживает литовских пациентов с помощью телемедицины

Louis обслуживает литовских пациентов с помощью телемедициныНовости

Врач рассказывает о преимуществах выездных клиник

История пациента

Вперед, Тео, вперед!

Новости

Работа для Shriners Children’s Portland

Помогите нам предоставить дар надежды и исцеления

Мы всегда рядом с нашими пациентами, независимо от платежеспособности семьи или статуса страховки.

Louis обслуживает литовских пациентов с помощью телемедицины

Louis обслуживает литовских пациентов с помощью телемедицины