Проблемная экологическая ситуация

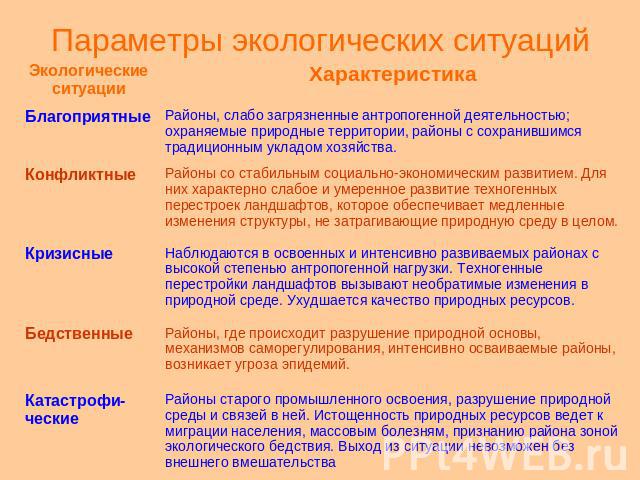

Острота проблемной ситуации комплексно оценивается в баллах на основе экспертной оценки (табл. 31). Определяются проблемные ареалы и проводится их ранжирование по сложности экологической обстановки с целью определения первоочередных мероприятий по охране окружающей среды.[ …]

Для каждой экологической проблемы составлялась отдельная карта, где выделялись контуры этой проблемы с разной степенью остроты. Контуры экологических ситуаций на завершающей карте определены как результат синтеза всех отдельных проблемных карт.[ …]

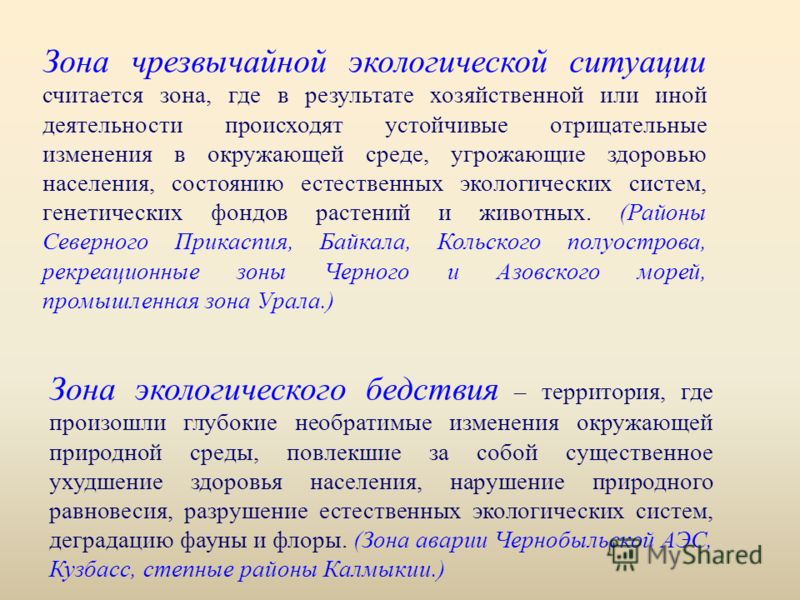

Зона напряженной экологической ситуации , экологически проблемная зона и другие синонимы означают ареал, в пределах которого скорость антропогенных нарушений превышает темпы самовосстановления природы и существует угроза коренного, но еще обратимого изменения природных систем, где отдельные показатели здоровья населения (заболеваемость детей, взрослых, число психических отклонений и т. п.) достоверно выше нормы, ранее существовавшей в данном месте и/или существующей в аналогичных местах страны и мира, не подвергающихся выраженному антропогенному воздействию сходного типа, но это не приводит к заметным и статистически достоверным изменениям продолжительности жизни населения и более ранней инвалидности людей профессионально не связанных с источником воздействия (снимается более полным удовлетворением потребностей человека, см. главу 7, и улучшением медицинского обслуживания). Целесообразна экономическая компенсация жителям зоны.[ …]

главу 7, и улучшением медицинского обслуживания). Целесообразна экономическая компенсация жителям зоны.[ …]

В соответствии с этими признаками карта экологических ситуаций в границах бывшего СССР будет характеризоваться следующим образом: антропоцентрическая, комплексная, проблемная, оценочная, базисная, глобального уровня, научно-поисковая, бумажная; в качестве ячейки картографирования выступают «ареалы экологических проблем и ситуаций». Индекс карты: АП2пр.°БГ/5.[ …]

Урбоэкологическое зонирование позволяет выявить проблемные ситуации и ареалы (состояния окружающей среды или отдельных ее компонентов, отличающиеся в худшую сторону от нормативных). Территориальный подход «пронизывает», по существу, все этапы и процедуры экологической программы (рис. 133). Ранжирование проблемных ареалов по сложности экологической обстановки позволяет наметить первоочередные мероприятия по охране окружающей среды, разработать конкретные предложения и определить пути их реализации.[ …]

Природоохранные задачи в городах и зонах их влияния «выражаются» проблемными ситуациями. Проблемная экологическая ситуация в городе — «кризисная», если исходное состояние системы недопустимо по своим социальным последствиям, т. е. нарушения окружающей природной среды сопровождаются риском ухудшения здоровья населения, деградацией природных комплексов и разрушением архитектурно-исторических памятников и ценных материально-технических объектов.[ …]

Проблемная экологическая ситуация в городе — «кризисная», если исходное состояние системы недопустимо по своим социальным последствиям, т. е. нарушения окружающей природной среды сопровождаются риском ухудшения здоровья населения, деградацией природных комплексов и разрушением архитектурно-исторических памятников и ценных материально-технических объектов.[ …]

Итог комплексной оценки — карта градоэкологического зонирования территории города и выявление проблемных экологических ситуаций, возникающих в той или иной его части. Проблемная экологическая ситуация — такое локальное состояние окружающей среды или отдельных ее компонентов, которое отличается от нормативных в худшую сторону [8].[ …]

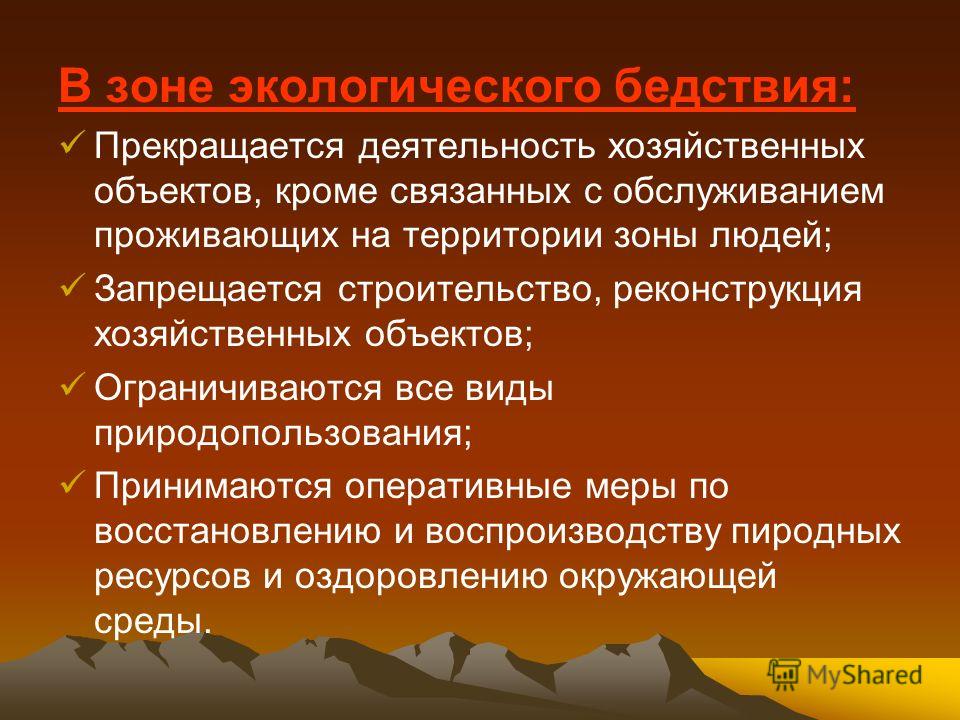

В данной работе сформулированы лишь положения общего характера по одному из возможных путей определения экологического риска. Разработка практических методик требует тщательного выбора показателей и всестороннего обоснования их значений, за пределами которых возникает зона напряженной экологической ситуации или так называемая экологически проблемная зона (по терминологии, принятой Н. Ф.Реймерсом), зона экологического бедствия или зона экологических катастроф. По определению Н.Ф.Реймерса, в таких зонах скорость антропогенных нарушений превышает темпы самовосстановления природы и существует угроза коренного, но еще обратимого изменения природных систем. В зонах экологического бедствия происходит все более труднообратимая замена продуктивных экосистем менее продуктивными, ухудшаются показатели здоровья людей и т.п., в зонах экологических катастроф по его же определению происходит необратимый или весьма трудно обратимый переход к полной потере биологической продуктивности, возникновение опасности для жизни, здоровья, репродуктивной способности человека. Следует заметить, что характеристика зон экологических бедствий и катастроф не противоречит официальным определениям этих зон, содержащимися в Законе об охране окружающей природной среды, хотя названия зон не совпадают.[ …]

Ф.Реймерсом), зона экологического бедствия или зона экологических катастроф. По определению Н.Ф.Реймерса, в таких зонах скорость антропогенных нарушений превышает темпы самовосстановления природы и существует угроза коренного, но еще обратимого изменения природных систем. В зонах экологического бедствия происходит все более труднообратимая замена продуктивных экосистем менее продуктивными, ухудшаются показатели здоровья людей и т.п., в зонах экологических катастроф по его же определению происходит необратимый или весьма трудно обратимый переход к полной потере биологической продуктивности, возникновение опасности для жизни, здоровья, репродуктивной способности человека. Следует заметить, что характеристика зон экологических бедствий и катастроф не противоречит официальным определениям этих зон, содержащимися в Законе об охране окружающей природной среды, хотя названия зон не совпадают.[ …]

Как известно, сущность управления безопасностью и риском техногенных воздействий состоит в распознавании, выявлении и разрешении проблемных ситуаций, связанных с обеспечением техногенной и экологической безопасности и риска в условиях аварий и катастроф на этих объектах. По своей внутренней основе это единый функционально и организационно структурированный процесс, в котором органически связывается системная целенаправленная деятельность государственных, ведомственных и функциональных органов управления и структур, включая научно-исследовательские, научно-технические организации, а также органов управления силами и средствами наблюдения, контроля, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при техногенных авариях и катастрофах.[ …]

По своей внутренней основе это единый функционально и организационно структурированный процесс, в котором органически связывается системная целенаправленная деятельность государственных, ведомственных и функциональных органов управления и структур, включая научно-исследовательские, научно-технические организации, а также органов управления силами и средствами наблюдения, контроля, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при техногенных авариях и катастрофах.[ …]

Путем наложения и сопряженного анализа карт ландшафтов (геосистем), использования земель, плотности населения и синтеза всех отдельных проблемных карт определяются контуры ареалов экологических ситуаций. Простое «механическое” наложение всех карт, в том числе с помощью технических средств, в данном случае исключается.[ …]

Заключительной частью первого аналитического этапа разработки ТКС является комплексная оценка состояния окружающей среды города с выявлением приоритетных экологических проблем и мест их территориальной локализации, т. е. проблемных ситуаций.[ …]

е. проблемных ситуаций.[ …]

Разработка теоретических и экспериментальных основ исследования характеристик волнового газодинамического выброса газодисперсной (двух- или трёхфазной среды) открывает новые возможности в разработке активных систем оперативного обеспечения экологической безопасности элементов СК. Волновой и комбинированные с ним способы генерации газодисперсных экранов, защитных слоев, завес и экранов обеспечивает развёртывание натурных защитных образований объемом 1 СМООО м3 и более за время порядка 0,1-0,2 с, что достаточно для решения большинства проблемных ситуаций аварийной эксплуатации С К. Применение псевдоожижающих и фонтанирующих установок открывает широкие возможности практически полной защиты потенциально опасного 30 с токсичными КРТ при авариях.[ …]

Для решения указанных задач необходимо: выявление имеющихся диспропорции и недостатков в состояний окружающей среды; прогноз состояния окружающей среды и ее отдельных компонентов в соответствии с намечаемыми перспективами экономического и социального развития района; разработка схемы инженерно-экологического зонирования территории района и выявление проблемных ситуаций, возникающих в той или иной его части; разработка мероприятий по охране окружающей среды. [ …]

[ …]

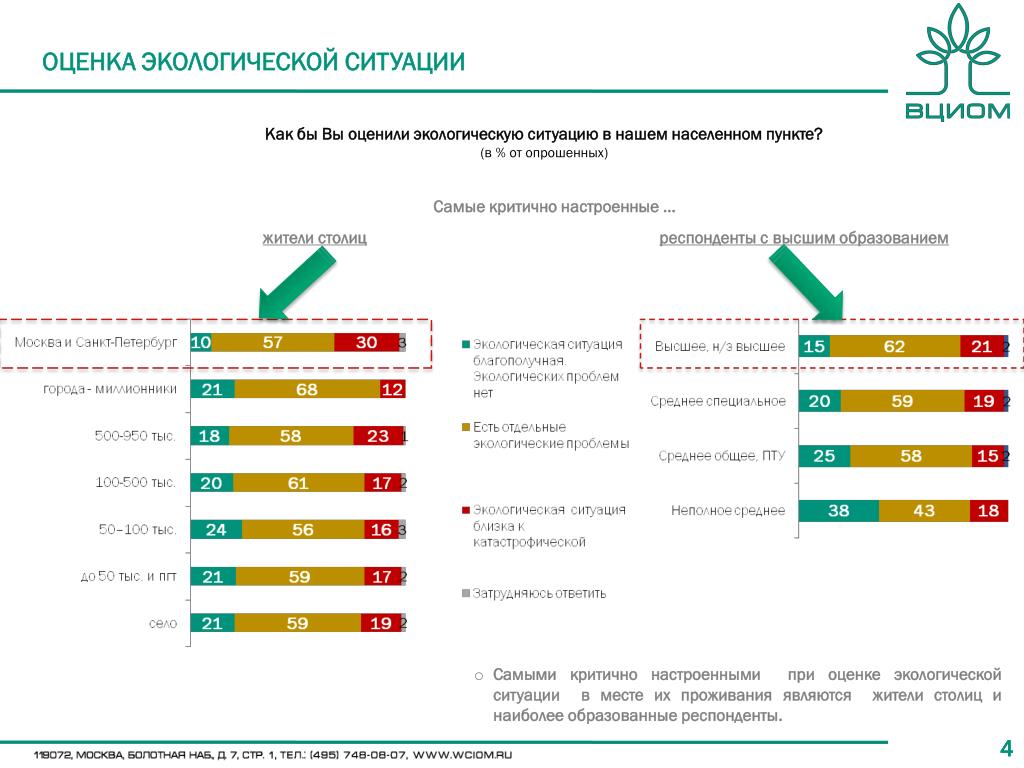

Это нелегкое, но необходимое условие. Особенно важен общественный контроль при переходном процессе либерализации экономики и приватизации хозяйственных объектов. Современный инструментарий информационных связей между населением, специалистами и системой управления разнообразен. Применительно к рассматриваемым задачам наиболее подходящими являются проблемные социологические обследования и методы социального проектирования. Для этого необходима доступность, открытость и публичность всей информации о техногенном загрязнении среды и обусловленном им риске для здоровья людей. Практика показывает, что несоблюдение этого требования сильно затрудняет и искажает оценку социально-эколо-гической ситуации, а при общественной настороженности по отношению к пробелам в информации приводит к серьезным коллизиям. В частности, сокрытие данных о вредных эмиссиях на предприятиях ВПК приносит неизмеримо больший вред, чем раскрытие его тайн, чаще всего мнимых. Следует помнить, что психологическая реакция людей на техногенные изменения в окружающей среде входит в объективную оценку экологической ситуации. [ …]

[ …]

Неблагоприятная экологическая обстановка — Описание, симптомы, диагностика, профилактика и применение Нефромона при лечении — Nefromon.ru

Вместе с создаваемыми благами прогресс принес нашей планете нарушения биологического равновесия, что вызвало снижение качества среды обитания для всего живого. Неблагоприятная экологическая обстановка негативно сказывается и на здоровье самого человека. Ведь по данным экспертов загрязнение окружающей нас среды по силе своего отрицательного воздействия находится на втором месте после образа жизни людей.

Признаки неблагоприятной экологии

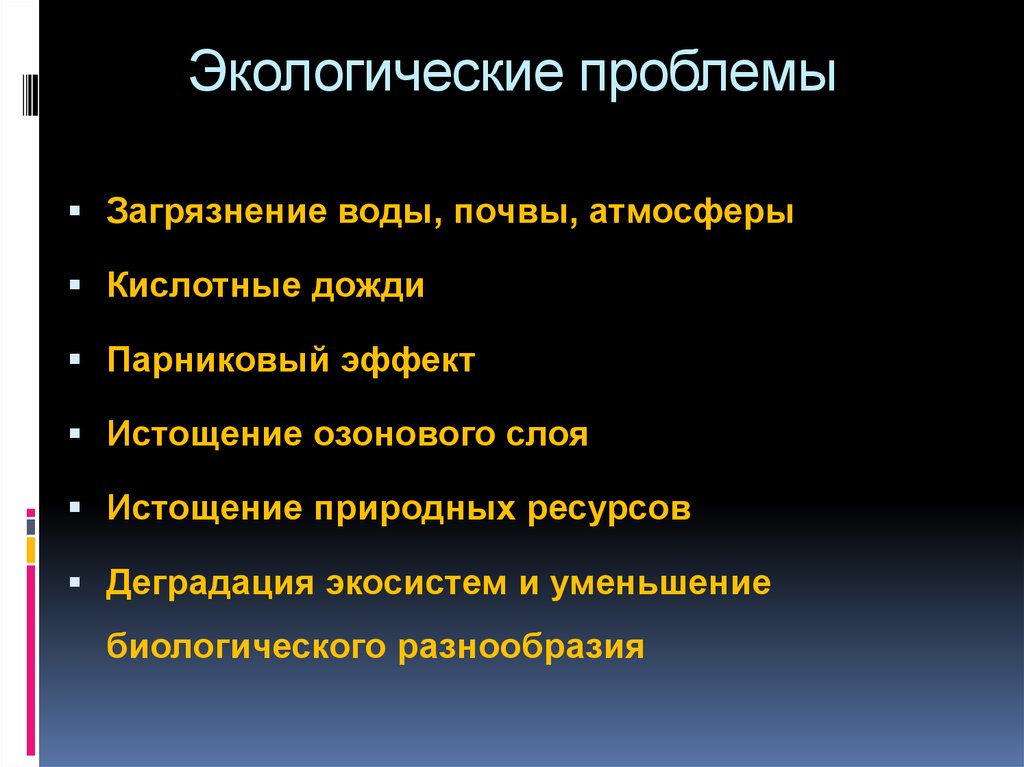

К загрязнению относят проникновение в среду новых агентов химического, физического, биологического характера. Возникновение неблагоприятной экологической обстановки происходит, как правило, в результате той хозяйственной деятельности, которую ведет человеческое общество. О наступлении данной проблемы говорят такие признаки:

- резкое изменение климатических условий;

- разрушение озонового слоя планеты и т.

Возникновение всех этих ситуаций не только ухудшает условия жизни человека, но и угрожают его здоровью. Какими же должны быть наши правила поведения при неблагоприятной экологической обстановке? Кратко они описаны в данной статье.

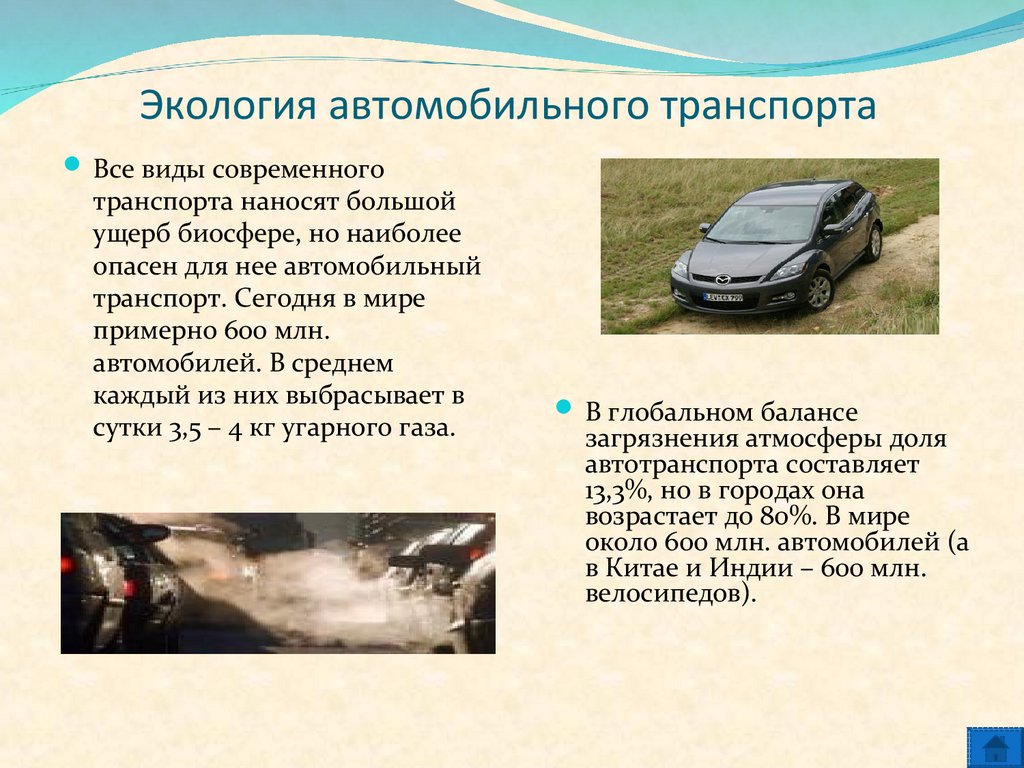

Загрязнение атмосферы

Наше здоровье во многом зависит от того, каким воздухом мы дышим. Состояние этого природного ресурса влияет и на жизнедеятельность животного и растительного мира. К сожалению, активная хозяйственная деятельность человека привела к тому, что атмосфера нашей планеты загрязнена такими вредными газами, как диоксид серы и окись углерода, окислы азота и пары углеводородов, а также кислотами металлов и разнообразной органической и неорганической пылью.

Города с неблагоприятной экологической обстановкой страдают от стоящего над промышленными зонами смога. В его облаке находится большое содержание загрязняющих веществ. Особую опасность для горожан представляет сернистый газ.

Негативное влияние на наше здоровье может оказать и домашний воздух. И это подтверждают данные научных исследований. Специалистами в лабораторных условиях было проведено сравнение воздуха городских улиц и жилых помещений. Результат оказался неожиданным. Оказывается, что воздух в наших комнатах грязнее уличного в 4-6 раз и токсичнее его в 8-10 раз. Все это вызвано воздействием линолеума, свинцовых белил, стиральных порошков, лака, красок, различных полимеров, мебели, изготовленной с применением синтетических клеящих веществ и т. д.

Снижение негативного влияния загрязненного воздуха

Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке, сложившейся в наших населенных пунктах, на сегодняшний день рекомендуют, прежде всего, дышать носом.

Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке в условиях загрязненного воздуха должны знать не только жители городов. Нужны они и сельскому населению. В дни, когда проводится агрохимическая обработка полей, им не нужно лишний раз выходить на улицу.

Безопасность при неблагоприятной экологической обстановке следует соблюдать и в быту. Так, для ремонта лучше всего купить краску, в составе которой нет свинца. А в качестве чистящего средства целесообразней всего применять кальцинированную соду, буру или традиционное хозяйственное мыло.

Также стоит избегать покупки мебели, если она изготовлена из прессованных плит (ДСП). Ведь в этом материале находятся вредные для здоровья формальдегиды. Каковы правила безопасности при неблагоприятной экологической обстановке, если подобные плиты уже смонтированы в качестве стеновых панелей, настила полов и т. д.? Такие поверхности следует покрыть герметиком (естественным уплотнителем). Это позволит значительно снизить вредное воздействие формальдегида.

Какие можно будет применить еще меры безопасности? При неблагоприятной экологической обстановке в помещении его следует почаще проветривать. Только имейте в виду, что если недалеко от вашего дома располагается промышленная зона, то, открывая форточку, следует учитывать направление дующего ветра. Если воздушные потоки идут от территорий загрязняющих атмосферу объектов, то от проветривания лучше пока воздержаться. Также рекомендуется иметь в доме большое количество комнатных растений.

Только имейте в виду, что если недалеко от вашего дома располагается промышленная зона, то, открывая форточку, следует учитывать направление дующего ветра. Если воздушные потоки идут от территорий загрязняющих атмосферу объектов, то от проветривания лучше пока воздержаться. Также рекомендуется иметь в доме большое количество комнатных растений.

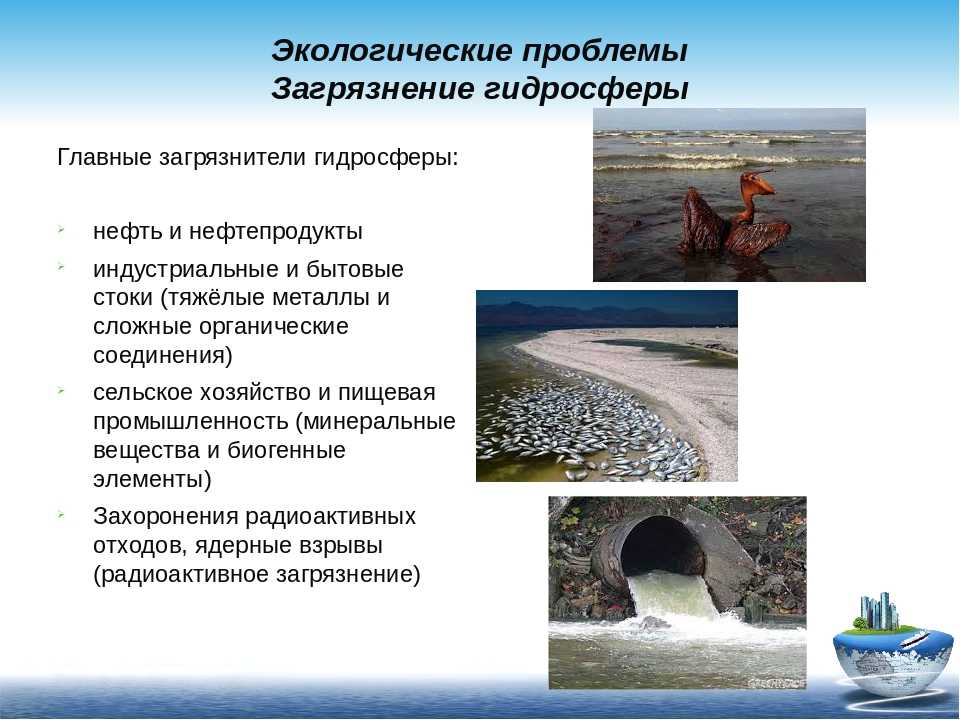

Загрязнение воды

Здоровье человека зависит не только от чистоты атмосферного воздуха. В не меньшей степени на него влияет и качество используемой им воды. По данным статистики ее загрязнение вызывает 80% патологий, связанных с плохой экологией.

Почему возникла эта проблема? Дело в том, что сегодня в водоемы сбрасывается большое количество отходов промышленных и хозяйственно-бытовых предприятий, а также агропромышленного комплекса. Именно эта сфера деятельности человека в значительной степени отравляет реки, моря и океаны. В них сливаются отходы, содержащие щелочи и нефтепродукты, кислоты и аммиак, соли металлов и фенолы, синтетические смолы, сернистые соединения и т. д.

д.

С загрязненной водой могут переноситься различные кишечные инфекции. Особенно опасно то, что они могут вызвать массовые заболевания. Загрязненная вода порой становится причиной заражения людей животными паразитами (глистами). Сразу в организм человека попадают их яйца, которые затем превращаются во взрослых остриц, власоглавов и т. д.

Серьезную опасность для нашего здоровья несет в себе и химический состав воды. В условиях техногенного загрязнения в реки и озера попадает большое количество несвойственных для природной жидкости примесей, вызывающих у человека различные патологии. Заболевания возникают и в связи с наличием в воде нитратов. Эти вещества провоцируют образование меттемоглобина в крови, что препятствует протеканию в организме нормального окислительного процесса. Особенно страдают от этого грудные дети, которым готовят молочные смеси на воде с повышенной концентрацией нитратов.

Снижение негативного влияния загрязненной воды

Каковы правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке, когда загрязнена столь нужная для нашего организма жидкость? В этом случае специалисты рекомендуют пользоваться кипяченой водой.

Для устранения негативного влияния воду из-под крана нужно налить в стеклянную посуду и выдержать в ней на протяжении трех часов. Только после этого приготовление пищи или чая станет безопасным, ведь большая часть хлора выйдет из жидкости в виде газа.

Еще одним способом удаления диоксинов и иных вредных веществ является использование фильтра. В этом устройстве вода проходит через активированный уголь и полностью очищается.

Качество продуктов

Огромное влияние на здоровье человека оказывает и его пища. В сложившихся в современном мире условиях, когда вредными веществами загрязнена вода и атмосферный воздух, а также ведется повсеместная химизация почв, снижается и качество употребляемых нами продуктов.

Так, огромные дозы пестицидов и минеральных удобрений, разбрасывающихся на поля для борьбы с возбудителями болезней и сорняками, приводят к повышенному содержанию нитратов в овощах и фруктах. Попадая в организм, эти вредные вещества вступают в реакцию с гемоглобином. В результате такого соединения образуется мегагемоглобин. Природный гемоглобин теряет свои качества и утрачивает способность переносить в организме кислород. Все это негативно действует на человека. У него возникает кислородное голодание, сопровождающееся посинениями кожи, увеличением селезенки и печени, а также анурией. В самых тяжелых случаях возможен даже летальный исход.

Снижение негативного влияния загрязненных продуктов

Каковы правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке, когда наша пища может стать источником болезней? Прежде всего, они состоят в тщательном мытье овощей и фруктов перед их употреблением. Эта мера проста, но довольно эффективна. Ведь большая часть пестицидов накапливается именно на поверхности этих даров природы.

Эта мера проста, но довольно эффективна. Ведь большая часть пестицидов накапливается именно на поверхности этих даров природы.

Меры, при которых становится возможным обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке, включают в себя и снятие с овощей и фруктов кожуры. Это особенно важно в том случае, если вам неизвестно, в каких условиях были выращены эти плоды. Не рекомендуется также употреблять в пищу картофель, запеченный в кожуре. В этом случае под ней соберется большое количество нитратов. Для приготовления овощей лучше всего использовать варку. При этом концентрация нитратов снизится:

- в картофеле — на 80%;

- в капусте и моркови — на 70%;

- в свекле — на 50%.

Стоит иметь в виду, что бланширование, тушение и варка овощей на пару снижают концентрацию нитратов лишь в незначительной степени.

Если вы стремитесь выполнять правила поведения при неблагоприятной экологической обстановке и желаете максимально избавить от нитратов овощи и фрукты, предназначенные в пищу, то лучше всего перед приготовлением нарезать их маленькими кусочками. Это позволит вредным веществам быстрее раствориться в воде. Также корнеплоды желательно вымочить. Для этого их два или три раза заливают теплой водой и выдерживают в ней от 5 до 10 минут.

Это позволит вредным веществам быстрее раствориться в воде. Также корнеплоды желательно вымочить. Для этого их два или три раза заливают теплой водой и выдерживают в ней от 5 до 10 минут.

Воздействие шума

Австрийскими специалистами было установлено, что население небольших городов, отличающихся своей тишиной, живет на 10-12 лет дольше, чем люди в мегаполисе. На этом сказывается отсутствие такого негативного фактора, как шум. Его показатель имеет предельное значение, установленное закрепленными законодательством санитарными нормами. Так, днем в жилой зоне шум не должен превышать 60 дБ. В ночные часы этот показатель снижается до 40 дБ. Самое высокое значение шума, которое не может вызвать негативных последствий для человека, – 100 дБ. Но на оживленных городских улицах этот показатель значительно больше. Он нередко достигает значения 120-125 дБ. Причем эта проблема также вызывает беспокойство у экологов. Ведь уровень шума в крупных российских городах только за последние десять лет вырос почти в пятнадцать раз. Он складывается из гула самолетов и грохота строительной техники, стука колес на железной дороге и т. д.

Он складывается из гула самолетов и грохота строительной техники, стука колес на железной дороге и т. д.

Шум оказывает негативное влияние на здоровье человека. При этом он вредит не только слуху, но и повышает кровяное давление, вызывает патологии сердца и сосудов, тормозит умственную деятельность, а также является причиной раздражительности и преждевременного утомления.

Снижение негативного влияния шума

Каковы же правила поведения при неблагоприятной экологической обстановке, когда человека окружают раздражающие громкие звуки? На производствах для устранения шума рабочим выдаются специальные наушники. Они поглощают звук и позволяют сохранить высокую производительность человека в течение длительного периода.

Каким должно быть в таком случае поведение при неблагоприятной экологической обстановке в быту? Если источник громких звуков располагается в соседней квартире, то стены и потолок в своих комнатах желательно отделать каким-либо шумопоглощающим материалом. Это может быть и обычный пенопласт.

Это может быть и обычный пенопласт.

Если ваш дом стоит на оживленной улице, то не стоит открывать в комнате окна в часы пик. Также не следует проводить много времени перед экраном телевизора и включать на всю мощность радиоаппаратуру.

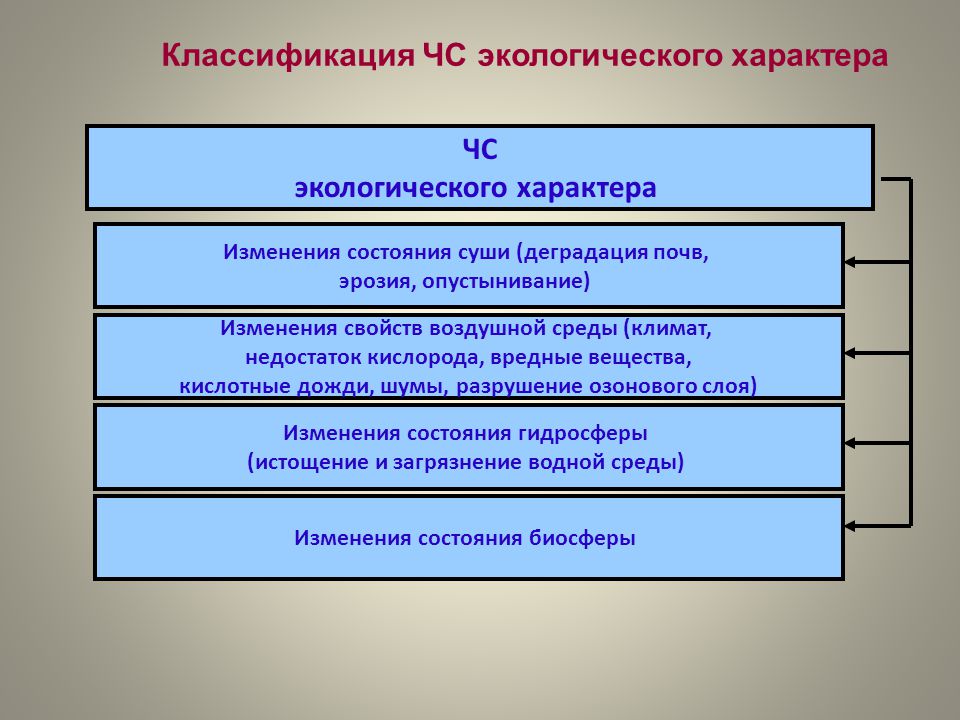

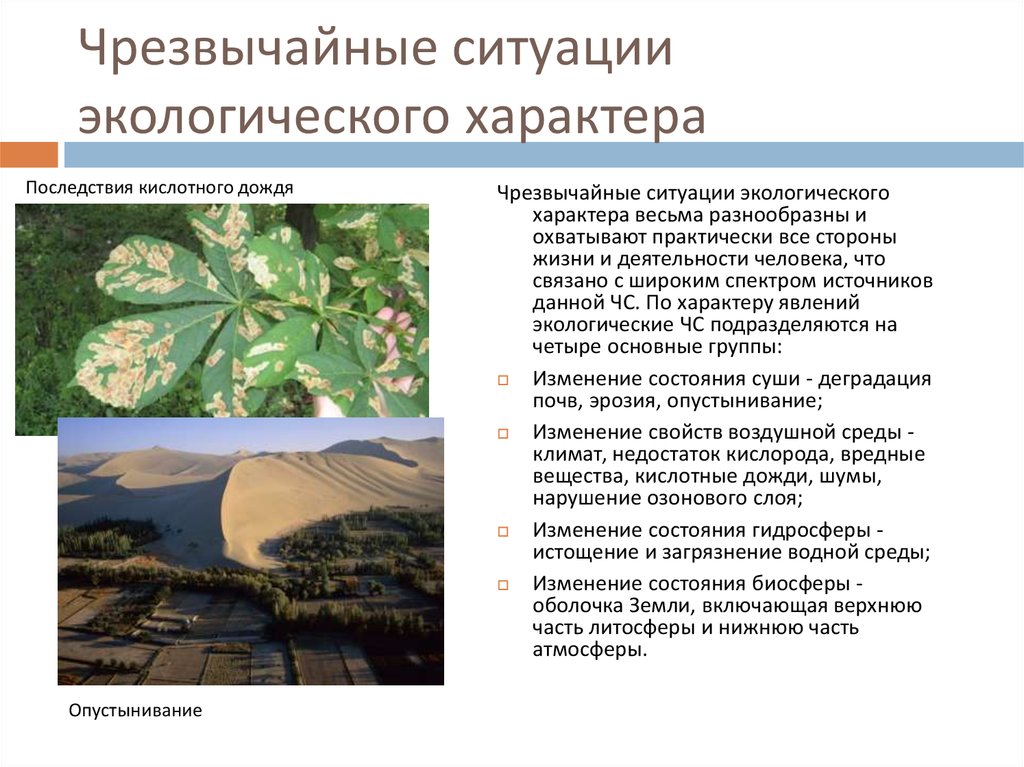

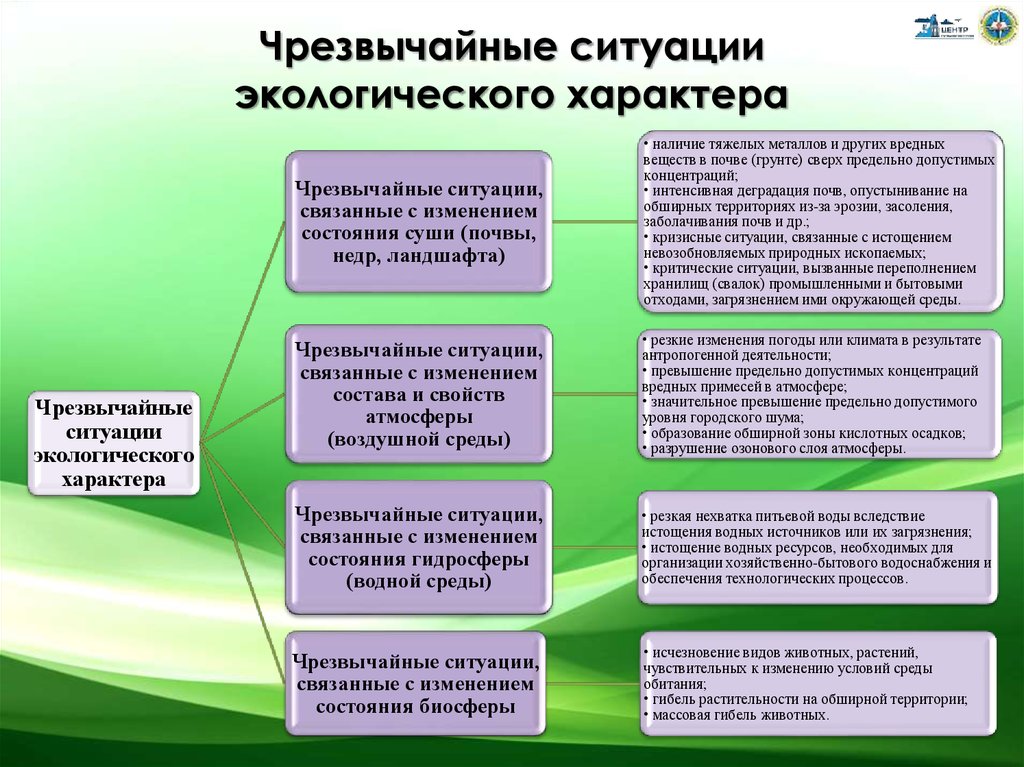

Чрезвычайные ситуации экологического характера

На состояние окружающей среды влияют как антропогенные, так и природные факторы. Люди наносят значительный вред экологии. К чрезвычайным ситуациям экологического характера приводит недобросовестное, потребительское отношение человечества к природе.

Содержание

- 1 Что такое чрезвычайная ситуация экологического характера?

- 2 Причины ЧС экологического характера

- 2.1 ЧС, связанные с изменением состава и свойств воздушной среды

- 2.2 ЧС, связанные с изменением состояния водной среды

- 2.3 ЧС, связанные с изменением состояния живой оболочки Земли

- 2.4 ЧС, связанные с изменением состояния почвы, недр, ландшафт

- 3 Защитные меры против экологических катастроф

- 4 Последствия чрезвычайных ситуаций экологического характера

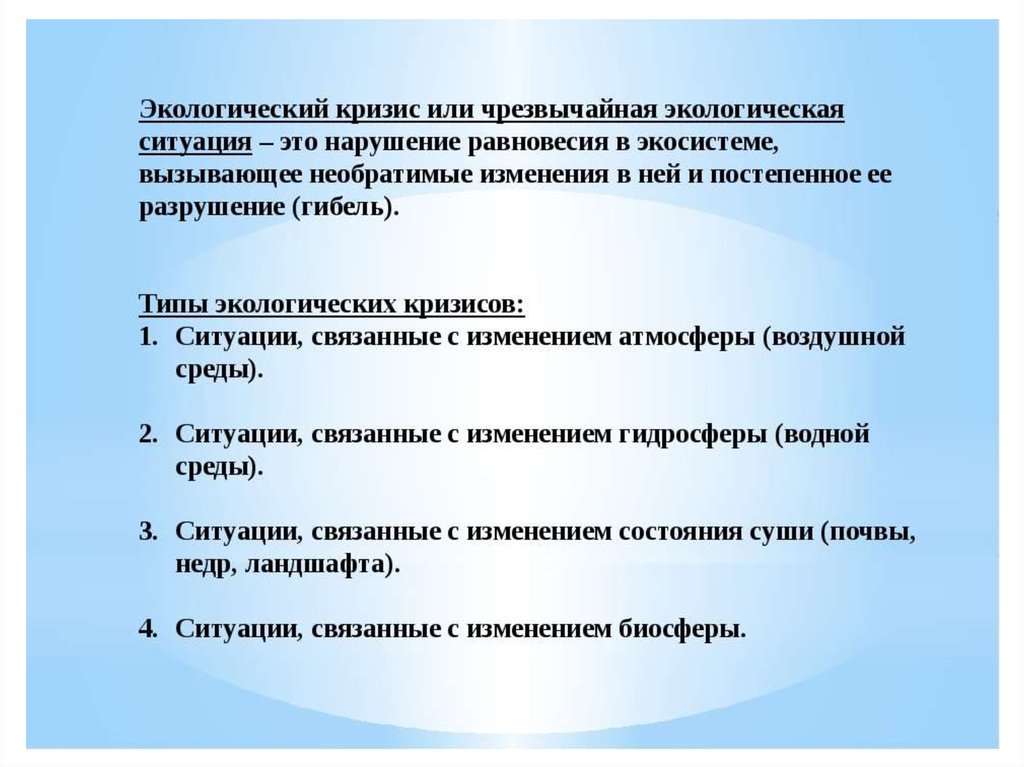

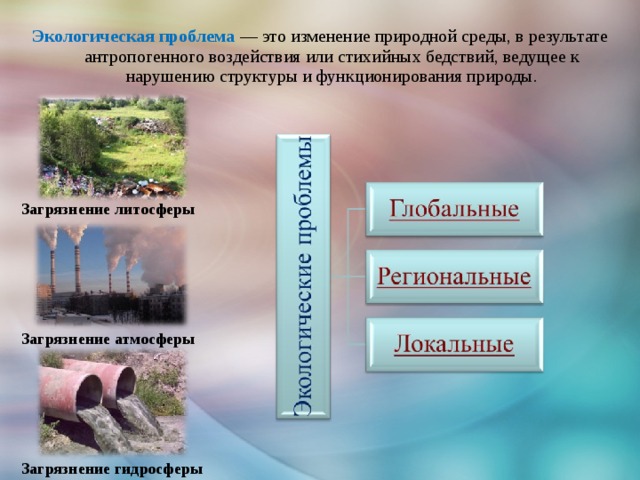

Что такое чрезвычайная ситуация экологического характера?

Чрезвычайная экологическая ситуация – нарушение условий окружающей среды, возникающие по причине природных стихийных бедствий или из-за деятельности человека. ЧС природного характера несет угрозу жизни и здоровью людей, наносит вред природе, экономическим объектам на локальной территории.

ЧС природного характера несет угрозу жизни и здоровью людей, наносит вред природе, экономическим объектам на локальной территории.

Экологическая ситуация признается опасной при значительных изменениях почвы, атмосферы, водоемов. Они приводят к серьезным социальным и экономическим проблемам, негативно влияют на жизнь и здоровье населения.

Причины ЧС экологического характера

Причинами чрезвычайных экологических проблем являются промышленные аварии на производствах, изменение условий окружающей среды. В городах к ухудшению состояния экологии приводят постоянный смог, провалы, оползни, гибель деревьев. Причины природных катастроф:

- строительство экономических объектов в опасных зонах;

- строительство жилых зданий на территориях с сейсмической опасностью, угрозой затопления;

- отсутствие мониторинга окружающей среды;

- недостаточность контроля государством за опасными природными явлениями;

- недостаточная надежность сооружений для защиты от наводнений, селей, оползней;

- неудовлетворительное состояние защитных лесонасаждений;

- не надежно укрепленные здания в сейсмоопасных областях, недостаточное количество сооружений, устойчивых к землетрясениям;

- неточность реестров опасных районов, областей с повышенной сейсмической, лавинной, оползневой опасностью.

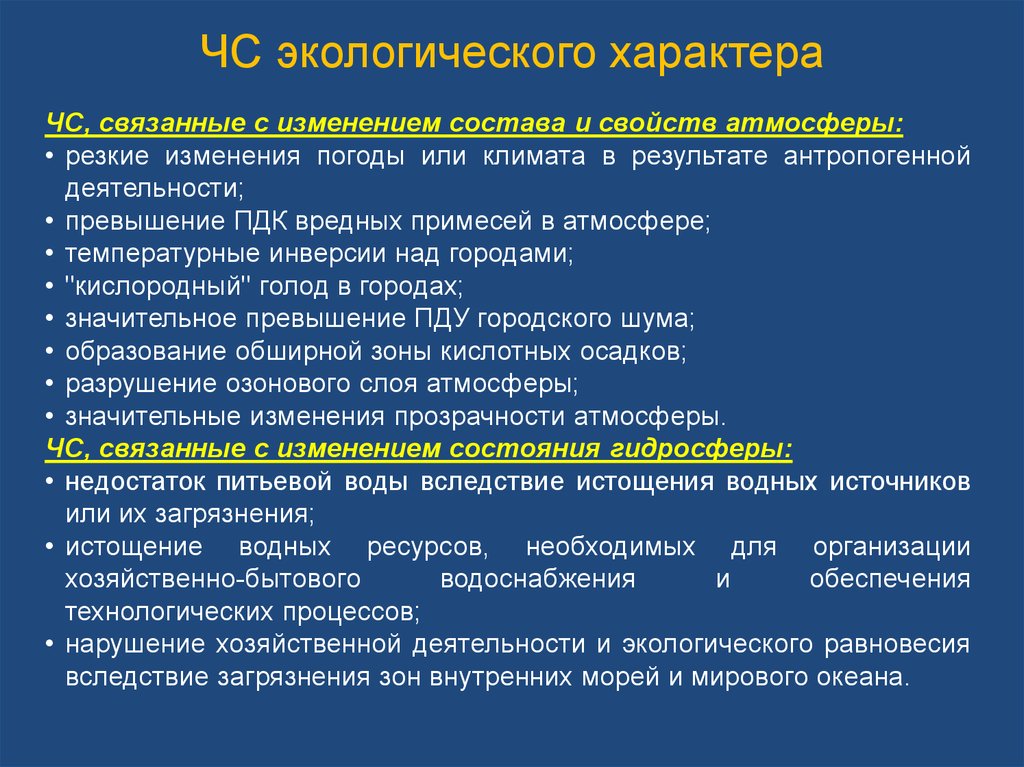

ЧС, связанные с изменением состава и свойств воздушной среды

К возникновению ЧС может привести изменение состава и свойств воздуха. Эта проблема чаще касается крупных городов. К чрезвычайным ситуациям, связанным с изменением состава и свойств атмосферы, относятся:

- резкое изменение климата в результате индустриального развития человечества;

- превышение предельно допустимой концентрации опасных веществ в воздухе;

- температурные колебания в городах;

- низкое содержание кислорода в составе воздуха;

- значительное превышение предельно допустимого уровня городского шума;

- образование кислотных дождей;

- разрушение озонового слоя Земли.

Проблемой для мира является разрушение озонового экрана из-за озоноразрушающих газов. Эта оболочка атмосферы защищает Землю от ультрафиолетовой радиации, космических лучей. Уменьшение концентрации озона в стратосфере ведет к парниковому эффекту, гибели организмов, обитающих в верхних слоях водоемов, повышению риска рака кожи, заболеваниям глаз.

ЧС, связанные с изменением состояния водной среды

К ЧС, меняющим состав водоемов, относятся истощение источников и загрязнение воды. К чему это приводит:

- обмельчание, загрязнение источников, приводящие к дефициту питьевой воды;

- уменьшение запасов пресной воды, необходимых в хозяйственно-бытовой деятельности, в производстве;

- загрязнение мирового океана нарушает баланс в природе.

ЧС, связанные с изменением состояния живой оболочки Земли

- вымирание видов животных и растений, чувствительных к изменению условий среды обитания;

- исчезновение флоры на больших участках земли;

- уменьшение ресурсов биосферы для восстановления возобновляемых ресурсов;

- массовая гибель животных.

ЧС, связанные с изменением состояния почвы, недр, ландшафт

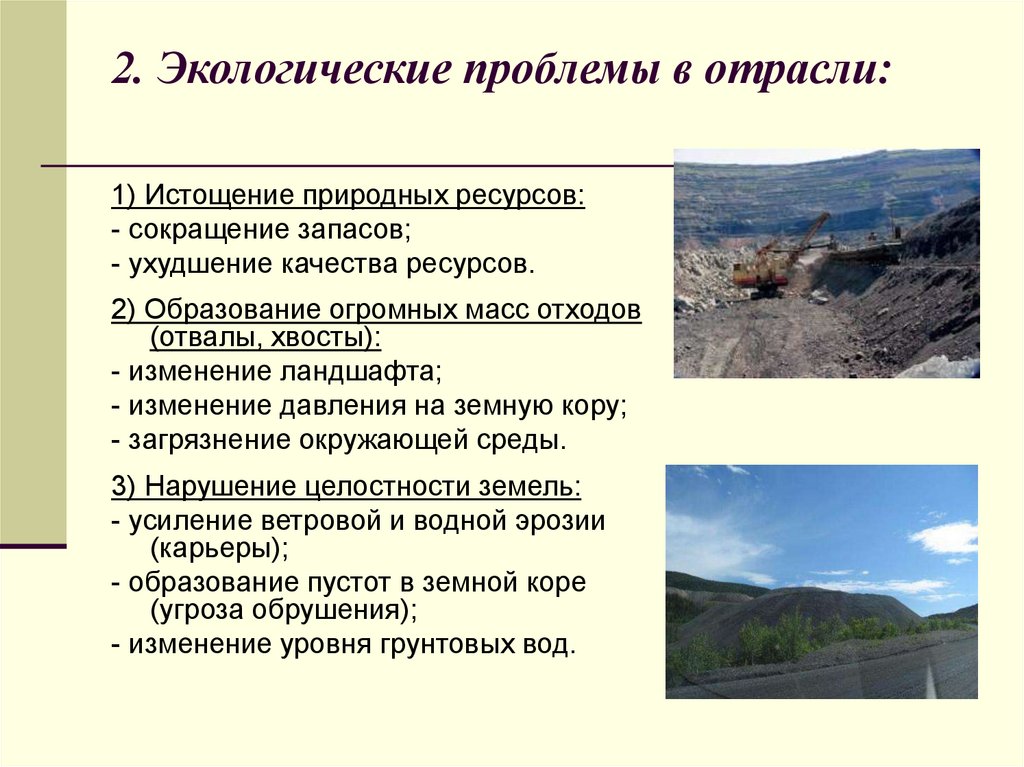

Изменение состояния суши приводит к деградации почв, эрозии и опустыниванию. Интенсивная деградация почв приводит к ухудшению их свойств под влиянием естественных причин или хозяйственной деятельности человека (неправильная агротехника, загрязнение, истощение).

- Добыча полезных ископаемых, разработка новых месторождений приводят к обвалам грунта, просадкам, оползням;

- засорение почвы тяжелыми металлами, радионуклеидами, превышение максимально допустимых значений их концентрации;

- опустынивание, заболачивание, эрозия и истощение почв.

- Исчерпание запасов не возобновляемых полезных ископаемых;

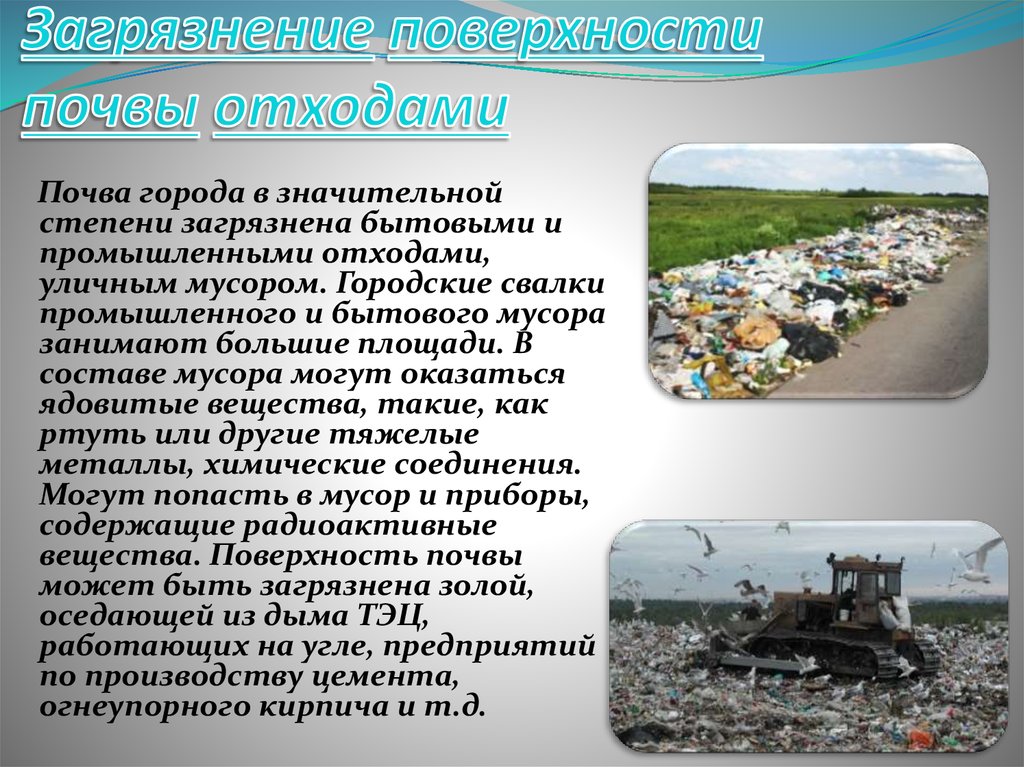

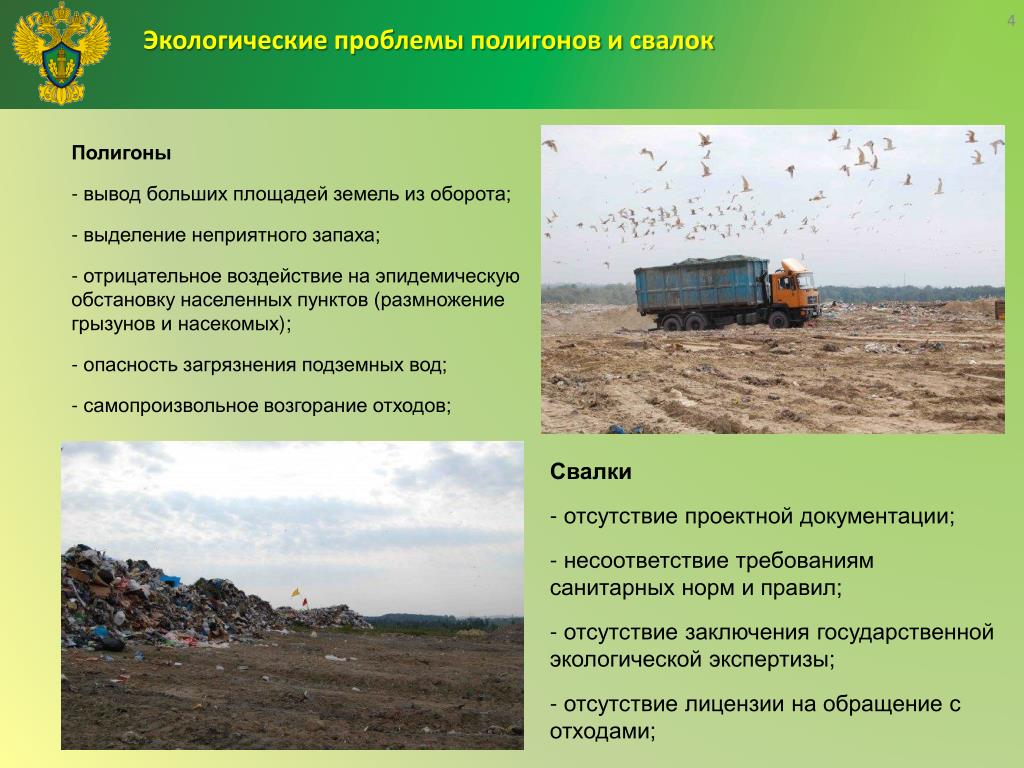

- переполнение полигонов для мусора, приводящее к загрязнению окружающей среды.

Существует экологическое право, которое предусматривает наличие неблагоприятных областей, с повышенным риском возникновения чрезвычайных ситуаций. Территории, на которых выявлены значительные нарушения условий окружающей среды, по ФЗ признаются зонами чрезвычайной экологической ситуации. Это означает, что экология находится в состоянии, при котором происходят серьезные превышения критических показателей.

По причине антропогенной деятельности происходят устойчивые негативные изменения, условия для жизни людей в этих зонах признаются неблагоприятными. На таких территориях прекращается работа предприятий, наносящих вред природе и здоровью жителей. Проводятся мероприятия по восстановлению окружающей среды, природных ресурсов.

На таких территориях прекращается работа предприятий, наносящих вред природе и здоровью жителей. Проводятся мероприятия по восстановлению окружающей среды, природных ресурсов.

Защитные меры против экологических катастроф

Правовой режим чрезвычайных экологических ситуаций в России – это ряд правил, объявляющих особый статус территории, обеспечивающих их функционирование. Группы правовых норм, для восстановления и сохранение природы – институт права окружающей среды.

Чтобы избежать появления природных катастроф, необходимо изучать механизмы и причины их возникновения. Когда известна суть чрезвычайных ситуаций, становится возможным делать прогнозы и предупреждать опасность. Необходимо создавать новые методы защиты от экологических катастроф. Классификация защиты:

- Активная:

- строительство защитных сооружений;

- реконструкция природных объектов;

- рациональное природопользование;

- очистительные сооружения;

- международные договоренности о неиспользовании опасных веществ.

- Пассивная: Построение укрытий.

Активные и пассивные методы комбинируются, чтобы добиться эффективной защиты окружающей среды.

Окружающая среда нуждается в разработке методов защиты от экологических ЧС. Необходимо начать с использования чистых видов производств. Их особенность – применение безопасных для природы технологий на стадиях эксплуатации ресурсов и удаления отходов. Следует использовать те материалы, которые не допускают загрязнение почвы и водоемов, или сводят его риск к минимуму. Экологически чистое производство – залог безопасности жизни и здоровья людей.

Последствия чрезвычайных ситуаций экологического характера

Антропогенные и природные факторы которые могут стать причинами экологических ЧС:

- увеличение потребления природных ресурсов, сокращение не восполняемых полезных ископаемых;

- рост численности людей и сокращение территорий, благоприятных для их жизни;

- нарушение биосферы, снижение способности природы к восстановлению и сохранению условий, благоприятных для существования человека;

- изменение средней температуры климата, разрушение озонового слоя Земли;

- сокращение или гибель растений и животных;

- увеличение ущерба, наносимого стихийными бедствиями и техногенными катастрофами.

Из-за неблагоприятных условий у людей развиваются генетические патологии. В качестве примера можно привести «желтых детей» на Алтае. После ликвидации ядерных ракет десятки детей в Алейском районе попали в больницы. Кожа малышей становилась желтого оттенка из-за тяжелого отравления гептилом, входящего в состав ракетного топлива. Вещество поражает нервную систему, приводит к раку крови, не выводится из организма. Матери, отравившиеся гептилом, тоже рожали «желтых детей».

В Черновцах известен случай о массовом облысении детей из-за выброса таллия, используемого в изготовлении ракетного топлива. Малыши испытывали галлюцинации, видели страшные сны. Многие люди теряли волосы всего за одну ночь.

Использование безопасных технологий, чистое производство помогут уменьшить число природных катастроф. Умение прогнозировать экологические ЧС и ликвидировать последствия стихийных бедствий важны для безопасного существования человека.

Узнайте еще много нового:

3.

Современная экологическая ситуация. Социальная философия 3. Современная экологическая ситуация. Социальная философия

Современная экологическая ситуация. Социальная философия 3. Современная экологическая ситуация. Социальная философияВикиЧтение

Социальная философия

Крапивенский Соломон Элиазарович

Содержание

3. Современная экологическая ситуация

Отношение общества к природе является, таким образом, одним из важнейших компонентов материального производства и исторического процесса в целом. На каждой ступени своего развития общество вынуждено корректировать взаимоотношения с природой, ибо ни оно само, ни природные условия не являются неизменными, раз навсегда данными. Но никогда еще экологические проблемы так остро не стояли перед человечеством, как в последней трети XX века, на рубеже двух столетий.

Рассмотренный выше понятийный аппарат позволяет лучше понять сущность современной экологической ситуации, ситуации, как мы увидим, во многом пограничной (выражаясь языком экзистенциалистов), ибо речь идет о грани между жизнью и смертью земной цивилизации.

Острые экологические ситуации прошлого, по крайней мере, в двух отношениях принципиально отличаются от современной. Во-первых, они носили локальный либо региональный характер, а во-вторых, порождались в большинстве случаев стихийным развитием самой природы. Современная экологическая ситуация носит глобальный, общепланетный характер и является в самом прямом смысле порождением общества, превратившегося в самостоятельную геологическую силу, то есть в фактор, способный причинить планете не меньшие изменения, чем стихийные природные силы (наводнения, извержения вулканов, землетрясения, наступления песков, тайфуны и т. п.).

VII. СИТУАЦИЯ И ПОГРАНИЧНАЯ СИТУАЦИЯ

VII. СИТУАЦИЯ И ПОГРАНИЧНАЯ СИТУАЦИЯ

1. СИТУАЦИЯ

Данные выше определения отношения человека в экзистенциальной философии к миру существенно обостряются еще в одном аспекте. Уже подчеркивалось, что наряду с существованием столь же изначальным образом оказывается

Уже подчеркивалось, что наряду с существованием столь же изначальным образом оказывается

1. СИТУАЦИЯ

1. СИТУАЦИЯ Данные выше определения отношения человека в экзистенциальной философии к миру существенно обостряются еще в одном аспекте. Уже подчеркивалось, что наряду с существованием столь же изначальным образом оказывается задан мир и что этому миру свойственны

Экологическая деятельность

Экологическая деятельность Экологическая деятельность представляет собой специфическое проявление активности общества в отношениях с природой. Специфика любого отношения обусловлена обеими его сторонами. В данном случае специфика отношений определяется и обществом

5. Экологическая проблема в современном мире

5. Экологическая проблема в современном мире

Зависимость человека от природы, от естественной среды обитания существовала на всех этапах человеческой истории. Она, однако, не оставалась постоянной, а изменялась, и довольно противоречивым образом.С одной стороны, по мере

Экологическая проблема в современном мире

Зависимость человека от природы, от естественной среды обитания существовала на всех этапах человеческой истории. Она, однако, не оставалась постоянной, а изменялась, и довольно противоречивым образом.С одной стороны, по мере

2. Экологическая проблема

2. Экологическая проблема Все большее значение в современную эпоху приобретает решение проблем экологии. Термин «экология» образован от греческих okos – дом, жилище и logos – наука; употребляется чаще всего для обозначения науки о взаимоотношениях общества и

2. Ситуация и пограничная ситуация.

2. Ситуация и пограничная ситуация.

— Ситуации, подобные той, что я всегда нахожусь в ситуациях, что я не могу жить без борьбы и без страдания, что я неизбежно принимаю на себя вину, что я должен умереть, — я называю пограничными ситуациями. Они не изменяются, разве только в

Они не изменяются, разве только в

14.3. Социальная оценка техники и социально-экологическая экспертиза

14.3. Социальная оценка техники и социально-экологическая экспертиза Социальная оценка техники – это определение качественных изменений в ее развитии, захватывающих всю техносферу. Подобного рода оценка сходна с понятием переоценки, последствием которой является

Экологическая проблематика в работе Энгельса

Экологическая проблематика в работе Энгельса Содержание работы «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека» значительно выходит за рамки проблемы антропогенеза. Энгельс прослеживает роль уже сформировавшегося труда в жизни общества и вскрывает в этой

Современная общественно-экономическая ситуация

Современная общественно-экономическая ситуация

Одна из тенденций новой и новейшей истории – модернизация, переход от традиционного общества к модернизированному обществу. Эта тенденция сделалась заметной в Западной Европе уже в XVII в., в дальнейшем она

Эта тенденция сделалась заметной в Западной Европе уже в XVII в., в дальнейшем она

Современная антропологическая ситуация в свете синергийной антропологии

Современная антропологическая ситуация в свете синергийной антропологии Развиваемое мной научное направление, синергийная антропология, отличается специфической, если угодно, парадоксальной структурой. Его главные связи — с двумя противоположными областями опыта: с

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В период массовой демократии люди, партии и политические курсы обычно характеризуются как левой или правой ориентации. А проблемы, как правило, подразделяются на «внутренние» и «внешние». Все это соответствует определенной структуре. В условиях

СИТУАЦИЯ В ПАРИЖЕ

СИТУАЦИЯ В ПАРИЖЕ

Кёльн, 30 января. Когда вчера утром в экстренном выпуске нашей газеты мы оповестили о том, что в Париже собирается разразиться гроза, те из первичных избирателей первой палаты, которые относятся к числу нытиков, написали под нашей листовкой: Это вранье!

Когда вчера утром в экстренном выпуске нашей газеты мы оповестили о том, что в Париже собирается разразиться гроза, те из первичных избирателей первой палаты, которые относятся к числу нытиков, написали под нашей листовкой: Это вранье!

СИТУАЦИЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

СИТУАЦИЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ситуациях же третьего «К», называемых ситуациями абсурда, внешне описываемых теми же самыми предметными и знаковыми номинациями, актов первовместимости нет или они редуцированы. Такие ситуации инородны собственному языку и не обладают

Экологическая перспектива

Экологическая перспектива Интенсивное изучениекнигиХендерсони последующая беседа сней открыли для меня новую область, которую явознамерилсяисследовать. Мое интуитивное убеждение порочности нашей экономической системыбыло подтверждено Фрицем Шумахером, но до

1.

Современная исходная ситуация

Современная исходная ситуация1. Современная исходная ситуация В Политическом либерализме представлен ответ на вызов плюрализма. Его главная забота касается базового политического консенсуса, обеспечивающего равные свободы для всех граждан, невзирая на их культурное происхождение, на их

Ландшафтная структура и экологическая ситуация Тобол-Тавдинского междуречья + «

Содержание диссертации, кандидата географических наук, Маршинин, Александр Владимирович

Введение

Глава 1. Факторы дифференциации ландшафтов

1.1. Роль факторов дифференциации в формировании структуры ландшафтов

1.2. Оротектолитогенная дифференциация ландшафтов

1.3 .Гидроклиматогенный фактор дифференциации ландшафтов

1.4. Биогенный фактор дифференциации ландшафтов

1.5. Хозяйственная деятельность как фактор ландшафтной дифференциации

Глава 2. Структура современных ландшафтов

Структура современных ландшафтов

2.1. Реализованные приемы и методы картографирования ландшафтов

2.2. Классификационный ряд ландшафтов и единицы картографирования

2.3. Типологические ландшафтные комплексы

Глава 3. Ландшафтное районирование

3.1. Схема районирования ландшафтов

3.2. Ландшафтные районы

Глава 4. Антропогенные комплексы в структуре современных ландшафтов

4.1. Вопросы теории и методики исследования антр опогенных ландшафтов

4.2. Формирование антропогенных ландшафтов

4.3. Структура и пространственная организация современных антропогенных ландшафтов

Глава 5. Современная экологическая ситуация на Тобол-Тавдинском междуречье

5.1. Теоретические и методические подходы к определению экологической ситуации

5.2. Использование ландшафтной информации при картографировании экологической ситуации

5.3. Интеграция социально-экономических и геотехнологических данных при определении степени остроты экологической ситуации

5. 4. Пространственная изменчивость современной экологической ситуации

4. Пространственная изменчивость современной экологической ситуации

Введение Диссертация по наукам о земле, на тему «Ландшафтная структура и экологическая ситуация Тобол-Тавдинского междуречья»

Актуальность исследования. Тобол-Тавдинское междуречье в пределах Тюменской области занимает площадь 30 тыс. км2 (2% от площади Тюменской области и 18,5% от площади юга Тюменской области), при этом население территории (на 01.01.2000 г.) составляет 853,1 тыс. человек (26,5% от населения Тюменской области и 63,1% от населения юга Тюменской области). Исследуемая территория является самым густо населенным и наиболее освоенным в хозяйственном отношении регионом области. Здесь же расположен областной центр, крупнейший в области город — Тюмень с населением около 600 тыс. человек. Интенсивное хозяйственное освоение междуречья привело к снижению качества жизненной среды, утрате природных ценностей и сложной экологической ситуации. Тем временем эта территория пока не проинвентаризирована в ландшафтно-экологическом отношении, не определена мера остроты экологической ситуации. В таких условиях прогноз экологического состояния территории и управление природопользованием существенно осложняются. Создание новых картографо-информационных представлений в диссертации открывает возможность решения вопросов оптимизации природопользования в регионе со сложной схемой отношений между промышленностью, сельским и лесным хозяйством, с одной стороны, и расселением населения, требованием высококачественной среды для проживания и рекреационного использования территории — с другой.

В таких условиях прогноз экологического состояния территории и управление природопользованием существенно осложняются. Создание новых картографо-информационных представлений в диссертации открывает возможность решения вопросов оптимизации природопользования в регионе со сложной схемой отношений между промышленностью, сельским и лесным хозяйством, с одной стороны, и расселением населения, требованием высококачественной среды для проживания и рекреационного использования территории — с другой.

Объектом исследования выбрана территория Заводоуковского, Исетского, Нижнетавдинского, Тюменского, Упоровского, Ялуторовского и Ярковского районов Тюменской области, расположенных в юго-восточной части Тобол-Тавдинского междуречья.

Предметом исследования являются природные и антропогенные ландшафты Тобол-Тавдинского междуречья, а также современная экологическая ситуация.

Цель диссертационной работы — анализ ландшафтной структуры регионального и топологического уровня на основе подготовленных автором разномасштабных ландшафтных карт, исследование пространственной изменчивости антропогенных нагрузок и установление остроты современной экологической ситуации. Структура диссертационного исследования показана в таблице 1.

Структура диссертационного исследования показана в таблице 1.

Методологической основой исследования послужили работы по ландшафтной географии, антропогенному ландшафтоведению, физико-географическому и ландшафтному районированию и экологическому картографированию Ф.Н. Милькова, B.C. Преображенского, H.A. Гвоздецкого, В.А. Николаева, B.C. Михеева, В.И. Булатова, В.В. Козина, Б.И. Кочурова, И.Н. Ротановой и др. В необходимой степени учтены исследования регионального характера JI.H. Каретина, В.М. Калинина, С.И. Ларина, И.М. Романовой, Т.В. Поповой, Л.Н. Вдовюк, В.Я. Хренова, А.М. Вегерина, Б.Е. Чижова и др.

Результаты

Процедуры исследования

Интеграция материалов

Задачи

Установление степени остроты экологической ситуации, характеристика экоситуационных районов п

Анализ экологических факторов, определение степени остроты экологической ситуации гг

Материалы комитетов по земельным ресурсам и землеустройству, природных ресурсов, департаментов социально-экономического развития села, здравоохранения и др. О

О

Установление структуры природных и антропогенных ландшафтов, анализ их пространственной изменчивости п

Классификация и картографирование природных и антропогенных ландшафтов П

Полевая регистрация ландшафтов, дешифрирование АФС, фондовые геологические, сельскохозяйственные и лесоустроительные материалы

Обоснование контуров ландшафтных районов, их комплексная характеристика

Картографирование ландшафтных районов гт

Крупно- и среднемасштабные ландшафтные карты, геолого-геоморфологические, климатические и др. источники, достижения предшественников п

Ландшафтно-экологическое картографирование п п

Оценка степени остроты экологической ситуации на Тобол- Тавдинском междуречье

Исследование ландшафтной структуры природных и антропогенных комплексов п

Ландшафтное районирование Тобол-Тавдинского междуречья

Таблица. 1. Логическая схема решения задач диссертационного исследования

В качестве рабочих методов при подготовке диссертации использованы: ландшафтно-индикационный, дистанционный, картографический, статистический, исторический, методы районирования, изучения профильных трансект, историко-генетических рядов, сравнительный метод естественных аналогов, сопряженный парагенетический анализ антропогенных ландшафтов и их окружения.

Научная новизна. Впервые создана и установлена современная структура природных и антропогенных ландшафтов, предложена схема ландшафтного районирования региона, определена степень остроты экологической ситуации на Тобол-Тавдинском междуречье. Основанием для решения задач послужил сопряженный анализ разнотипных картографических материалов, результатов проведенных автором экспедиционных исследований и дешифрирования крупномасштабных аэрофотоматериалов, составленные автором ландшафтные карты масштаба 1:100000 и 1:25000, откорректированная среднемасштабная ландшафтная карта, а также карты экологических ситуаций масштаба 1:500000 и 1:100000.

Практическое значение. Результаты исследования использованы в работе Тюменской комплексной геологоразведочной экспедиции и Комитета по экологии Администрации г. Тюмень. Полученные выводы важны для органов управления административных районов, разрабатывающих планы мероприятий по природопользованию, а также комитетов по экологии и охране окружающей природной среды, по земельным ресурсам и землеустройству. Помимо этого, результаты исследования имеют большое значение для совершенствования образования в вузах и общеобразовательных школах. Отдельные разделы диссертационной работы используются при изучении курсов «Техногенные системы и экологический риск» и «Экологическое картографирование» на эколого-географическом факультете Тюменского государственного университета.

Помимо этого, результаты исследования имеют большое значение для совершенствования образования в вузах и общеобразовательных школах. Отдельные разделы диссертационной работы используются при изучении курсов «Техногенные системы и экологический риск» и «Экологическое картографирование» на эколого-географическом факультете Тюменского государственного университета.

Информационной базой для исследования послужили проведенные полевые исследования автора, материалы комитетов по экологии и охране окружающей природной среды, комитетов по земельным ресурсам и землеустройству, комитетов по лесному хозяйству, департамента по социально-экономическому развитию села при Администрации Тюменской области, департамента по здравоохранению при Администрации Тюменской области, данные Тюменского областного комитета по статистике, Дирекции по строительству заводов по переработке отходов при Администрации Тюменской области. Кроме того, в работе использованы фондовые материалы научно-исследовательских институтов, исторические, литературные и картографические источники.

Апробация работы. Отдельные положения и результаты исследования докладывались автором на конференциях: «Проблемы природопользования в районах со сложной экологической ситуацией» (Тюмень, 1999), «Чистая вода» (Тюмень, 1999), «Проблемы географии на рубеже XXI века» (Томск, 2000), «Экология ландшафта и планирование землепользования» (Иркутск, 2000), «Геоэкологические аспекты функционирования хозяйственного комплекса Западной Сибири» (Тюмень, 2000), «Теоретические и прикладные аспекты оптимизации и рациональной организации ландшафтов» (Воронеж, 2001), «Исследование эколого-географических проблем природопользования для обеспечения территориальной организации и устойчивого развития нефтегазовых регионов России» (Нижневартовск, 2001) и др.

Содержание и основные результаты исследования изложены в 18 печатных работах.

На защиту выносятся следующие положения:

1. Факторно-структурный подход, реализованный в работе, позволяет не только установить причины иерархического соподчинения закартирированных таксонов, но и обосновать диапазон вероятных прикладных ландшафтно-экологических решений на основе общенаучного ландшафтного анализа.

2. Ландшафтное районирование является важнейшей предпосылкой для анализа экологической ситуации, т.к. его результаты позволяют одновременно учитывать внутрирайонную ландшафтную структуру и корректно определять рубежи экстраполяции диагностируемых экологических ситуаций.

3. Оценка экологической ситуации должна включать исследование пространственно-временной эволюции антропогенных ландшафтов, т.к. их разнообразие и многофункциональность определяет степень конфликтности антропогенных ландшафтов с дифференцированной ландшафтно-экологической средой и социумом.

4. Определяющим в системе «природная среда — хозяйственная деятельность -экологическая ситуация» является хозяйственная деятельность. Экологическое благополучие территорий определяется как величина, обратная степени антропогенной нагрузки на ландшафты, что отчетливо регистрируется географией экологических ситуаций как территориальных сочетаний экологических проблем.

1. ФАКТОРЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ЛАНДШАФТОВ

Заключение Диссертация по теме «Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов», Маршинин, Александр Владимирович

Результаты исследования ландшафтной структуры региона отображены на ландшафтной карте Тобол-Тавдинского междуречья масштаба 1:500000 и на ландшафтных картах ключевых участков масштаба 1:100000 и 1:25000.

2.2. Классификационный ряд ландшафтов и единицы картографирования

В настоящее время существует множество подходов и определений термина «ландшафт». Впервые высказал мысль о том, что именно ландшафты представляют собой предмет изучения географии JI.C. Берг, ориентировавший на изучение причин, «.какие приводят к тому, что рельеф, климат, растительный и почвенный покров дают определенный, если можно так выразиться, ландшафтный организм, исследование взаимодействий, какие оказывают различные, слагающие природный ландшафт факторы друг на друга» [Берг, 1915, с. 471].

В существующей практике ландшафтных исследований используются все три трактовки трактовки понятия «ландшафт». Инициаторы и последователи региональной трактовки (A.A. Григорьев, А.Г. Исаченко, H.A. Солнцев и др.) обращают внимание на способность подхода отразить относительную неделимость и избежать «анатомирования» [Григорьев, 1957], передать генетическое единство и однородность по зональным и азональным признакам, а также возможность отражения специфического набора сопряженных локальных геосистем [Исаченко, 1991].

Преимущества типологической трактовки ландшафта вскрыты С.С. Неуструевым, Ф.Н. Мильковым, Д.Л. Армандом и др., отмечая важность отражения относительной однородности [Арманд, 1975] природных комплексов внутри типа и их пространственных группировок [Мильков, 1986]. Это определение выгодно отличается от других тем, что оно в равной степени применимо к различным территориальным градациям.

Под общим понятием ландшафта подразумевается не группировка комплексов определенного таксономического ранга, а тип ландшафтных комплексов, имеющих самое различное таксономическое значение [Мильков, 1966]. Ландшафт представляет собой систему региональных и типологических комплексов, территориально не всегда связанных между собой, но обладающих сходством в морфологической структуре и однотипностью протекающих физико-географических процессов. Каждый ландшафт характеризуется определенным соотношением тепла и влаги, соответсвующими типами почв и растительности. В данной работе автор придерживается определения ландшафта, данного Ф. Н. Мильковым.

Н. Мильковым.

Выявление и инвентаризация большого числа типологических комплексов определяют необходимость их классификации. До сих пор к решению этой проблемы не выработано единых подходов и различными специалистами она решается по-разному [Гвоздецкий, 1958, 1961; Исаченко, 1959, 1961, 1965, 1975; Мильков, 1960, 1966, 1970; Арманд, 1975; Николаев, 1978 и др.; Хромых, 1990; Винокуров, 1994; Козин, 1996, 1999; Рудский, 1996 и др.]. С учетом существующего опыта и результатов полевых исследований, проведенных автором в 1997-1999 гг., для Тобол-Тавдинского междуречья предложена следующая классификационная схема [Маршинин, 19996, 2000г, 20016].

Учтены уровни организации ландшафтов: класс ландшафтов [Гвоздецкий, 1958 и др.; Мильков, 1960 и др.; Николаев, 1978], тип ландшафта [Гвоздецкий, 1958 и др.; Исаченко, 1959 и др.; Мильков, 1960 и др.; Николаев, 1978], подтип ландшафта [Гвоздецкий, 1958 и др.; Исаченко, 1959 и др.; Мильков, 1966 и др.; Николаев, 1978], тип местности [Мильков, 1966 и др. ], вариант типа местности [Мильков, 1959], а также общепринятые единицы типологии и картографирования ландшафтов: тип урочища, вид урочища, подурочище.

], вариант типа местности [Мильков, 1959], а также общепринятые единицы типологии и картографирования ландшафтов: тип урочища, вид урочища, подурочище.

Классификации ландшафтов исследованной и закартированной территории приведена в таблице 4.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование ландшафтной структуры и степени остроты экологической ситуации Тобол-Тавдинского междуречья позволяет придти к следующим выводам:

1. Дифференциация ландшафтных комплексов Тобол-Тавдинского междуречья обусловлена комплексным взаимодействием оротектолитогенного, гидроклиматогенного, биогенного и антропогенного факторов, учет которых определил содержательно-классификационные уровни естественной упорядоченности ландшафтов: класс ландшафта, тип ландшафта, подтип ландшафта, тип местности, вариант типа местности, тип урочища, вид урочища, подурочище. В южнотаежной подзоне дифференцированы: плакорный, увалистый, террасовый, склоновый, болотно-озерный, пойменные долин рек крупных и малых порядков типы местности. В подтайге закартированы плакорный, увалистый, плоскоместно-западинный, озерно-аллювиальных равнин, террасовый, склоновый, болотно-озерный, пойменные долин рек крупных и малых порядков типы местности. В лесостепи выделены плакорный, увалистый, плоскоместно-увалистый, плоскоместно-западинный, бугристо-котловинный, террасовый, склоновый, плоскоместно-озерково-болотный, займищный, овражно-балочный, пойменные долин рек крупных и малых порядков типы местности.

В подтайге закартированы плакорный, увалистый, плоскоместно-западинный, озерно-аллювиальных равнин, террасовый, склоновый, болотно-озерный, пойменные долин рек крупных и малых порядков типы местности. В лесостепи выделены плакорный, увалистый, плоскоместно-увалистый, плоскоместно-западинный, бугристо-котловинный, террасовый, склоновый, плоскоместно-озерково-болотный, займищный, овражно-балочный, пойменные долин рек крупных и малых порядков типы местности.

На основе экспедиционных исследований ландшафтной структуры региона и сопряженного анализа разнородных картографических материалов составлены ландшафтно-типологические карты масштаба 1:100000 и 1:25000 и откорректирована с учетом этих авторских материалов среднемасштабная ландшафтная карта, которая позволила установить современную структуру природных и антропогенных ландшафтов, определить их удельную площадь в ландшафтных районах. Среднемасштабные ландшафтно-типологические карты способны удовлетворить потребности отраслей хозяйства и населения лишь тогда, когда в картографические интерпретации будут включены надежные экспедиционные исследования. В нашем исследовании они позволили получить результаты, достоверно характеризующие современную структуру природных и антропогенных ландшафтов.

В нашем исследовании они позволили получить результаты, достоверно характеризующие современную структуру природных и антропогенных ландшафтов.

2. Результаты ландшафтного районирования оцениваются в качестве базовых при анализе экологической ситуации, т.к. позволяют одновременно учитывать дифференцированную среду территориального проявления экологических проблем и корректно определять рубежи экстраполяции диагностируемых экологических ситуаций. С учетом этого данные о региональной ландшафтной структуре с анализом выявленных ландшафтных районов — Нижнетавдинского, Искинского, Нижнетуринского, Тавдинско-Пышминского, Кавдыкского, Исетского и Притобольского, целесообразно использовать для разработки региональных сегментов устойчивого развития и оптимизации природопользования.

3. Оценка экологической ситуации в качестве узловой задачи должна включать исследование пространственно-временной эволюции антропогенных ландшафтов, т.к. в современной экологической ситуации прослеживается воздействие прежних систем хозяйствования и конформных им ландшафтов. Экологическую ситуацию не осложняют лугово-пастбищные, рекреационные и полевые ландшафты, доля которых в современных ландшафтах близка к оптимальной. Садовые и лесокультурные ландшафты обогащают экологический потенциал территории и конфликтных ситуаций, несмотря на ежегодное увеличение площадей, они пока не создают. Существенное усложнение экологической ситуации связано с наличием в современной ландшафтной структуре гидрокультурных, карьерно-отвальных, линейно-транспортных, селитебных и водных антропогенных ландшафтов. Наиболее острую экологическую проблему создают утилизационные ландшафты, что определяет необходимость принятия безотлагательных мер по ликвидации 367 мест хранения отходов и строительство мусороперерабатывающих производств.

Экологическую ситуацию не осложняют лугово-пастбищные, рекреационные и полевые ландшафты, доля которых в современных ландшафтах близка к оптимальной. Садовые и лесокультурные ландшафты обогащают экологический потенциал территории и конфликтных ситуаций, несмотря на ежегодное увеличение площадей, они пока не создают. Существенное усложнение экологической ситуации связано с наличием в современной ландшафтной структуре гидрокультурных, карьерно-отвальных, линейно-транспортных, селитебных и водных антропогенных ландшафтов. Наиболее острую экологическую проблему создают утилизационные ландшафты, что определяет необходимость принятия безотлагательных мер по ликвидации 367 мест хранения отходов и строительство мусороперерабатывающих производств.

4. Экологическое благополучие территорий определяется степенью антропогенной нагрузки на ландшафты. Это отчетливо регистрируется географией экологических ситуаций как территориальных сочетаний экологических проблем. Экологическая ситуация в пределах Тобол-Тавдинского междуречья неоднородна и варьируется от удовлетворительной (на севере региона) до кризисной (пойма р. Тобол). На большей части территории экологическая ситуация оценивается как критическая и напряженная. Для Нижнетавдинского и Упоровского районов характерна конфликтная экологическая ситуация, для Лрковского, Исетского и Ялуторовского — напряженная, для Заводоуковского и Тюменского -критическая, что отражает составленная автором карта экологических ситуаций масштаба 1:500000 и 1:100000 (на ключевые участки). Это требует разработки и реализации соответствующих мер, ориентированных на стабилизацию и экологическую реабилитацию территории. Возможность территориальной развертки адекватной системы реабилитационных мер предоставляет также закартированная ландшафтно-экологическая структура.

Тобол). На большей части территории экологическая ситуация оценивается как критическая и напряженная. Для Нижнетавдинского и Упоровского районов характерна конфликтная экологическая ситуация, для Лрковского, Исетского и Ялуторовского — напряженная, для Заводоуковского и Тюменского -критическая, что отражает составленная автором карта экологических ситуаций масштаба 1:500000 и 1:100000 (на ключевые участки). Это требует разработки и реализации соответствующих мер, ориентированных на стабилизацию и экологическую реабилитацию территории. Возможность территориальной развертки адекватной системы реабилитационных мер предоставляет также закартированная ландшафтно-экологическая структура.

Тобол-Тавдинское междуречье является самой густо населенной территорией в Тюменской области, испытывает мощное воздействие хозяйственной деятельности. В дальнейшем необходимо отслеживать динамику развития антропогенных ландшафтов и степени остроты экологической ситуации для разработки регламента хозяйственной деятельности. На основе полученных в ходе исследования результатов в перспективе возможно создание серии ландшафтно-экологических карт, карт экологических ситуаций, карт устойчивости, функций, ценности ландшафтов масштаба 1:100000. Такие материалы необходимы для оптимизации и организации рационального природопользования в регионе, разработки плана мероприятий по рекультивации акультурных ландшафтов.

На основе полученных в ходе исследования результатов в перспективе возможно создание серии ландшафтно-экологических карт, карт экологических ситуаций, карт устойчивости, функций, ценности ландшафтов масштаба 1:100000. Такие материалы необходимы для оптимизации и организации рационального природопользования в регионе, разработки плана мероприятий по рекультивации акультурных ландшафтов.

Автор выражает предположение, что результаты проведенного исследования окажутся важными для органов управления административных районов, разрабатывающих планы мероприятий по природопользованию, а также для комитетов по экологии и охране окружающей природной среды и комитетов по земельным ресурсам и землеустройству.

Библиография Диссертация по наукам о земле, кандидата географических наук, Маршинин, Александр Владимирович, Барнаул

1. Азиатская Россия. Издание переселенческого управления Главного управления землеустройства и землепользования. Т. 1. СПб., 1914. — 578 с.

2. Александрова Т. Д. Нормирование антропогенных, техногенных нагрузок на ландшафт. Состояние проблемы. Возможности и ограничения // Изв. АН СССР, сер. география. 1990. № 6.

Д. Нормирование антропогенных, техногенных нагрузок на ландшафт. Состояние проблемы. Возможности и ограничения // Изв. АН СССР, сер. география. 1990. № 6.

3. Александрова Т.Д., Преображенский B.C. Современное состояние природо- и средоохранной терминологии, используемой в законодательных документах // Изв. РАН, сер. геогр. 1993. № 6.

4. Анисимова С.П. Освоение лесостепи Западной Сибири в XX веке // Вопросы географии Сибири. Вып. 24. Томск, 2001. — С. 460-469.

5. Арманд Д.Л. Наука о ландшафте. М.: Мысль, 1975. — 288 с.

6. Архипов С.А. Четвертичный период Западной Сибири. Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1971. -332 с.

7. Атлас Тюменской области. Вып. I. -М. Тюмень:ГУГК, 1971. — 198 с. Багашёв А.Н. Палеоантропология Западной Сибири: Лесостепь в эпоху раннего железа. — Новосибирск: Наука, 2000. — 374 с.

8. Бадер О.Н. Уральский неолит // Каменный век на территории СССР. М.: Наука, 1970. -С. 157-171.

9. Бакулин В.В., Козин В.В. География Тюменской области. Екатеринбург: Сред.-Урал, кн. изд-во, 1996. — 240 с.

Екатеринбург: Сред.-Урал, кн. изд-во, 1996. — 240 с.

10. Балюк H.A. Социально-экономическое развитие западно-сибирской деревни конца XVI-XIXbb. (По материалам Тобольского уезда). Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. ист. наук. Екатеринбург, 1996. — 19 с.

11. Балюк H.A. Тобольская деревня в конце XVI-XIX вв. Тобольск: ТГИАМЗ, 1997. — 224с.

12. Балюк H.A. Земледельческие сословия Тобольской губернии в конце XVI-XIX вв. -Тобольск, 1998. 24 с.

13. Бедный М.С. Медико-географическое изучение народонаселения. М.: Статистика, 1979.-223 с.

14. Берг Л.С. Предмет и задачи географии // Известия Русского геогр. об-ва, 1915, т. 51, вып. 6.

15. Березин Л.В., Бойко Д.М. Потенциал земель Омского Прииртышья // Природа и природопользование на рубеже XXI века. Омск, 1999. — С. 242-245.

16. Беручашвили Н.Л., Жучкова В.К. Методы комплексных физико-географических исследований. М.: изд-во МГУ, 1997. — 320 с.

17. Булатов В.И. Карта типов местности юго-востока Западно-Сибирской равнины и принципы ее составления / Науч. записки Воронежск. отдела Геогр. о-ва СССР. Воронеж, 1966.

записки Воронежск. отдела Геогр. о-ва СССР. Воронеж, 1966.

18. Булатов В.И. Западно-Сибирская равнина в схемах комплексного районирования // Вопросы ландшафтной географии. Воронеж: изд-во ВГУ, 1969. — С. 63-67.

19. Булатов В.И. Интеграция и интегратизм в антропогенном ландшафтоведении. В кн.: Природа, население и хозяйство Омской области. — Омск: изд-во ОГПИ, 1974. — С. 3-9.

20. Булатов В.И. Подходы к изучению естественных и антропогенных движений вещества в геосистемах//Вопросы географии. Сб. 107, 1977.-С. 196-205.

21. Булатов В.И. Природное районирование и ландшафты омского Прииртышья / Ландшафты Западной Сибири (картографирование, оценка, прогноз развития). Иркутск: ИГ СО АН СССР, 1984. — С. 77-97.

22. Булатов В.И., Зайков Г.И. Хвойные леса в лесостепи /Омского Прииртышья/ (опыт создания антропогенного лесокультурного ландшафта) // Природное районирование и проблемы охраны природы. Уфа, 1986. — С. 94-102.

23. Варанкин Н.В. Стоянка Карьер-2 памятник эпохи неолита // Археологические исследования севера Евразии. — Свердловск: изд-во УрГУ, 1982. — С. 13-17.

— Свердловск: изд-во УрГУ, 1982. — С. 13-17.

24. Вдовюк Л.Н., Попова Т.В. Из опыта составления ландшафтно-экологической карты юга сельскохозяйственной зоны Тюменской области // Проблемы географии и экологии Западной Сибири. Вып. 2. Тюмень: изд-во ТюмГУ, 1997. — С. 100-110.

25. Вдовюк Л.Н., Попова Т.В., Матвеева Т.М. Особенности структуры пойменных ландшафтов лесостепной зоны Тюменской области // Проблемы географии Западной Сибири. Вып. 1. Тюмень: изд-во ТюмГУ, 1992. — С. 23-31.

26. Вегерин А.М. Комиссаровский бор / Тр. ин-та экологии растений и животных. Вып. 53.- Свердловск: АН СССР, Уральский филиал, 1967. С. 181-205.

27. Винокуров Ю.И. Ландшафтная индикация в эколого-географических исследованиях: Дис. д-ра геогр. наук в форме науч. докл. Иркутск, 1994. — 65 с.

28. Волков И.А. К истории речных долин юга Западно-Сибирской низменности // Геоморфология, 1963, №6. С. 34-62.

29. Волкова B.C. Ландшафты приледниковой зоны Западной Сибири в четвертичное время. — В кн. : Палеоландшафты, фауна, флора ледниковых и перигляциальных зон плейстоцена. -Киев, 1980.-С. 12-14.

— В кн. : Палеоландшафты, фауна, флора ледниковых и перигляциальных зон плейстоцена. -Киев, 1980.-С. 12-14.

30. Воробьев В.В., Белов A.B., Богоявленский Б.А., Михеев B.C., Никульников Ю.С. Проблемы и перспективы комплексного эколого-географического картографирования Сибири // География и природные ресурсы. 1987. № 3. С. 10-18.

31. Гаврилова М.К. Современный климат и вечная мерзлота на континентах. -Новосибирск: Наука, 1981. 113 с.

32. Гвоздецкий H.A. О типологическом понимании ландшафта // Вестник МГУ, сер. биол., почв., геол., геогр., вып. 4, 1958.

33. Гвоздецкий H.A. Опыт классификации ландшафтов СССР / Материалы к V Всесоюз. совещанию по вопросам ландшафтоведения. М., 1961.

34. Геохимическая оценка влияния бытовых и промышленных отходов на окружающую среду / Ю.Е. Сает, Л.Н. Алексинская, И.Л. Башаркевич и др. В кн.: Региональная геохимия и рудообразование. — М., 1980. — С. 288-301.

35. Говорина В.В., Виноградова C.B. Химизация сельского хозяйства, 1990, № 3. С. 8790.

С. 8790.

36. Голобородько Н. Вода в городе источник болезней // Заводоуковские вести, № 72, 8 сентября 1999а. — С. 4.

37. Голобородько Н. Уточнение к статье «Вода в городе источник болезней» // Заводоуковские вести, № 75, 18 сентября 19996. — С. 4.

38. Городецкая М.Е. Морфоструктура и морфоскульптура юга Западно-Сибирской равнины. -М.: Наука, 1972.

39. Городков Б.Н. Опыт деления Западно-Сибирской низменности на ботанико-географические области // Ежегодник Тобольского музея, вып. XXVII, 1916.

40. Григор Г.Г., Земцов A.A. Природное районирование Западной Сибири // Вопросы географии, сб. 55. -М.: изд-во АН СССР, 1961.

41. Григорьев A.A. О некоторых основных проблемах физической географии // Изв. АН СССР, сер. геогр., 1957, № 6. С. 3-17.

42. Доклад о санитарно-эпидемиологической обстановке в Тюменской области в 1996 году / Под ред. В.А. Куценко, A.A. Огурцова, А.Д. Солдатова. Тюмень: ЦГСЭН, 1997. — 85 с.

43. Дрейер O.K., Лось Б.В., Лось В.А. Экологические проблемы развивающихся стран. -М.: Мысль, 1983.

-М.: Мысль, 1983.

44. Жеребцова H.A., Назаревский Н.В. Современные методики комплексного экологического картографирования // ИГ РАН, 1995.

45. Западная Сибирь. Природные условия и естественные ресурсы СССР / Отв. ред. Г.Д. Рихтер. -М.: изд-во АН СССР, 1963. -488 с.

46. Зах В.А. Поселение Черемуховый Куст памятник переходного времени от развитой к поздней бронзе // Исторические чтения памяти Михаила Петровича Грязнова. — Омск: изд-во ОмГУ, 1987. — С. 134-135.

47. Звонкова Т.В. Географическое прогнозирование. М.: Высшая школа, 1987. — 190 с.

48. Земцов A.A. Геоморфология Западно-Сибирской равнины (Северная и центральная части). Томск: ТГУ, 1976. — 344 с.

49. Злотина Л.В., Кочуров Б.И., Митяева Г.Т., Чалов P.C. Степень напряженности экологической ситуации в различных районах России // Вестник МГУ, 1994, № 5. С. 45-51.

50. Зятькова Л.К. Структурная геоморфология Западной Сибири. Новосибирск: Наука, 1979. — 200 с.

51. Иваненко A.C. 4 века тюменского поля. Свердловск: Ср.-Урал. кн. изд-во, 1990.208 с.

Свердловск: Ср.-Урал. кн. изд-во, 1990.208 с.

52. Иваненко A.C., Булатов К.В. Окрестности Тюмени. Тюмень: издательская фирма «Слово», 1998.-240 с.

53. Иванова H.A., Крашенинников ИМ. К истории развития растительных ландшафтов Западной Сибири / Сохраненные географические работы. М.: Географгиз, 1991. — С. 558605.

54. Исаченко А.Г. Ландшафтная карта Северо-Запада Русской равнины в масштабе 1:1000000//Изв. ВГО. 1959. Т. 91, вып. 2.

55. Исаченко А.Г. Ландшафтная карта СССР масштаба 1:4000000 и некоторые вопросы методики изучения ландшафтов / Материалы к V Всесоюз. совещанию по вопросам ландшафтоведения. М., 1961.

56. Исаченко А.Г. Основы ландшафтоведения и физико-географическое районирование. -М., 1965.

57. Исаченко А.Г. Экологические проблемы и эколого-географическое картографирование СССР // Изв. ВГО. 1990. Т. 122, вып. 4. С. 289-301.

58. Исаченко А.Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование. М.: Высшая школа, 1991. — 366 с.

59. Исаченко А.Г. Обзорные эколого-географические карты (опыт разработки) // Изв. РГО, 1993, т. 125, вып. 4.-С. 11-21.

Исаченко А.Г. Обзорные эколого-географические карты (опыт разработки) // Изв. РГО, 1993, т. 125, вып. 4.-С. 11-21.

60. Исаченко А.Г., Исаченко Г.А. Ландшафтно-географические предпосылки экологического нормирования // Изв. РГО, 1993, т. 125, вып. 1. С. 12-19.

61. Исаченко Г.А. Отечественное экологическое картографирование: первые итоги // Изв РГО, 1992, т. 124, вып. 5.

62. История Сибири. Т. 2. Раздел 2. Новосибирск: изд-во АН СССР, 1965. — 391 с.

63. Казаков Л.К. Антропогенный фактор и проблемы устойчивости природных комплексов / Современные проблемы и методы географических исследований. М.: МГУ, 1977. — С. 21-26.

64. Калинин В.М. Русловое регулирование малых рек юга Тюменской области // Проблемы географии и экологии Западной Сибири. Вып. 2. Тюмень: изд-во ТюмГУ, 1997. — С. 23-29.

65. Калинин В.М., Ларин С.И., Романова И.М. Малые реки в условиях антропогенного воздействия (на примере Восточного Зауралья). Тюмень: изд-во ТюмГУ, 1998. — 220 с.

66. Калинин В.М., Моторин A.C. Водный баланс и режим осушаемых низинных торфяников Западной Сибири. Новосибирск: Наука, 1995. — 176 с.

Калинин В.М., Моторин A.C. Водный баланс и режим осушаемых низинных торфяников Западной Сибири. Новосибирск: Наука, 1995. — 176 с.

67. Карапетьянц М.Х., Дракин С.И. Общая и неорганическая химия. М.: Химия, 1981. -С. 567, 587-591.

68. Каретин Л.Н. Почвы южной части Тюменской области и их агрономическая оценка. -Омск: изд-во ОСХИ, 1974. 56 с.

69. Каретин Л.Н. Черноземные и луговые почвы Зауралья и Тобол-Ишимского междуречья. Автореф. дис. на соиск. уч. степ. докт. биол. наук. Новосибирск, 1974. — 56 с.

70. Каретин Л.Н. Черноземные и луговые почвы Тобол-Ишимского междуречья. -Новосибирск: Наука, 1982. 294 с.

71. Каретин Л.Н. Почвы Тюменской области. Новосибирск: Наука, 1990. — 284 с.

72. Климат Тюмени / Под ред. Ц.А. Швер, С.А. Ковбы. Л.: Гидрометеоиздат, 1985. -184 с.

73. Ковалева В.Т. К вопросу о выделении и характеристике зауральского энеолита // Тез. докл. 6-го Урал, археол. совещания. М., 1977. — С. 2-3.

74. Ковалева В.Т. Ташковская культура раннего бронзового века Нижнего Приобья // Материальная культура древнего населения Урала и Западной Сибири. Свердловск, 1988. -С. 29-47.

Свердловск, 1988. -С. 29-47.

75. Кожин П.М. Новые материалы сарматского времени на юге Тюменской области // МИА. 1972. — № 153. — С. 79-86.

76. Козин В.В. Парагенетический ландшафтный анализ речных долин. Тюмень: изд-во ТюмГУ, 1979. — 88 с.

77. Козин В.В. Ландшафтные исследования в нефтегазоносных районах. Тюмень: изд-во ТюмГУ, 1984. — 58 с.

78. Козин В.В. Ландшафтный анализ в решении проблем освоения нефтегазоносных районов: Автореф. дис. . докт. геогр. наук. Иркутск, 1993. -44 с.

79. Козин В.В. Районирование физико-географическое или ландшафтное: чему отдать предпочтение? / Проблемы географии и экологии Западной Сибири. Тюмень: изд-во ТюмГУ, 1996. — С. 3-11.

80. Козин В.В. Структура естественных ландшафтов южной сельскохозяйственной зоны Тюменской области // Вестник ТюмГУ, 1999, № 3. С. 3-11.

81. Козин В.В., Маршинин A.B. Состояние ландшафтов Тобол-Тавдинского междуречья / Международные экологические чтения памяти К.К. Сент-Илера. Сб. науч. тр. Воронеж: изд-во ВГУ, 1998. — С. 32-33.

Воронеж: изд-во ВГУ, 1998. — С. 32-33.

82. Козин В.В., Самохвалов А.И. Факторы дифференциации ландшафтных комплексов пригородной зоны Тюмени // Проблемы географии и экологии Западной Сибири. Вып. 2. -Тюмень: изд-во ТюмГУ, 1997. С. 3-16.

83. Колосова Н.Н, Чурилова Е.А. Картографическая оценка экологической ситуации Московской области // Геодезия и картография. 1998. № 6. С. 35-40.

84. Комедчиков H.H., Лютый A.A., Асоян Д.С. и др. Экологическое картографирование в России // Геодезия и картография, 1993, № 9.

85. Корочкова О.Н., Стефанов В.И., Стефанова Н.К. Культуры бронзового века предтаежного Тоболо-Иртышья (по материалам работ Уральской археологической экспедиции) // Вопросы археологии Урала. Екатеринбург: изд-во УрГУ, 1991. — С. 70-92.

86. Корякова Л.Н., Сергеев A.C. Некоторые вопросы хозяйственной деятельности племен саргатской культуры // Становление и развитие производящего хозяйства на Урале. -Свердловск: Урал, отд-ние АН СССР, 1989. С. 165-175.

87. Косарев М.Ф. Бронзовый век Западной Сибири. М.: Наука, 1981. — 279 с.

Косарев М.Ф. Бронзовый век Западной Сибири. М.: Наука, 1981. — 279 с.

88. Кочуров Б.И. На пути к созданию экологической карты СССР // Природа, 1989, №8. -С. 10-17.

89. Кочуров Б.И. Экологический риск и возникновение острых экологических ситуаций // Изв. АН СССР, сер. геогр., 1992, № 2. С. 112-122.

90. Кочуров Б.И. География экологических ситуаций. М., 1997.

91. Кочуров Б.И. Геоэкология: экодиагностика и эколого-хозяйственный баланс территории. Смоленск: СГУ, 1999. — 154 с.

92. Кочуров Б.И. Экологическая оценка и картографирование для целей сбалансированного регионального развития //Изв. АН СССР, сер. геогр., 1999, №1. С. 81-87.

93. Кочуров Б.И., Быкова О.Ю., Жеребцова H.A. Разработка карт экологических ситуаций и их геоинформационное содержание // География и природные ресурсы. 1994. № 2. С. 163-169.

94. Кочуров Б.И., Жеребцова H.A. Картографирование экологических ситуаций (состояние, методология и перспективы) // География и природные ресурсы. 1995. № 3. С. 18-25.

1995. № 3. С. 18-25.

95. Кочуров Б.И., Розанов Л.Л., Назаревский Н.В. Принципы и критерии определения территорий экологического бедствия // Изв. РАН, сер. геогр. 1993. № 5. С. 67-76.

96. Куницын Л.Ф, Мухина Л.И., Преображенский B.C. Некоторые общие вопросы технологической оценки природных комплексов при инженерном освоении территории // Изв. АН СССР, сер. геогр., 1969, № 1.

97. Куракова Л.И., Романова Э.П., Рябчиков A.M. Сельское хозяйство и природная среда (региональныйй аспект) // География и природные ресурсы. 1988. № 1. С. 5-13.

98. Лавров С.Б., Сдасюк Г.В. Этот контрастный мир. М.: Мысль, 1985. — 207 с.

99. Лопатина Е.Б., Минц A.A., Мухина Л.И., Назаревский O.P., Преображенский B.C. Состояние и задачи разработки теории и методики оценки природных ресурсов и условий // Изв. АН СССР, сер. геогр., 1970, № 4.

100. Маршинин A.B. Заводоуковск // География. 1999а, № 30. С. 7.

101. Маршинин A.B. Ландшафты Комиссаровского бора // Вестник ТюмГУ. Тюмень: изд-во ТюмГУ. 19996, № 3. — С. 22-28.

19996, № 3. — С. 22-28.

102. Маршинин A.B. Факторы формирования экологической ситуации в Заводоуковском районе Тюменской области // Природопользование в районах со сложной экологической ситуацией. Материалы межвузовской научной конференции. Тюмень: изд-во ТюмГУ, 1999г.-С. 96-97.

103. Маршинин A.B. Экологические проблемы рек Заводоуковского района / Чистая вода. Сб. тез. докл. 4-го Всероссийского науч.-практич. семинара. Тюмень: изд-во ТюмГУ, 1999д. — С. 16-17.

104. Маршинин A.B. История развития и современная структура антропогенных ландшатов Тобол-Тавдинского междуречья / Ландшафтно-экологические проблемы Алтая и сопредельных территорий. Бийск: НИЦ БиГПИ, 2000а. — С. 67-71.

105. Маршинин A.B. Ландшафтные районы Тобол-Тавдинского междуречья / Экология ландшафта и планирование землепользования. Тез. докл. Всероссийской конференции. -Новосибирск: изд-во СО РАН, 20006. С. 119-122.

106. Маршинин A.B. Структура ландшафтов Тобол-Тавдинского междуречья / Проблемы географии на рубеже XXI века. Материалы Всероссийской научной конференции. Томск, 2000г.-С. 112-113.

Материалы Всероссийской научной конференции. Томск, 2000г.-С. 112-113.

107. Маршинин A.B. Экологические ситуации Тобол-Тавдинского междуречья / Географические проблемы Западной Сибири. Томск, 2000е. — С. 64-66.

108. Маршинин A.B. Эколого-туристский потенциал города Тюмени и его пригородной зоны / Рекреационная география Азиатской России. Тезисы научной конференции. -Иркутск: изд-во Института географии СО РАН, 2000ж. С. 88-89.

109. Маршинин A.B. Ландшафтное районирование Тобол-Тавдинского междуречья // Вестник ТюмГУ. Тюмень: изд-во ТюмГУ. 2001а, № 2. — С. 34-42.

110. Маршинин A.B. Ландшафты Комиссаровского бора // Проблемы географии и экологии Западной Сибири. Вып. 4. Тюмень: изд-во ТюмГУ, 20016. — С, 49-59.