Как дамы в громоздких платьях ходили в туалет в прошлые века

Как можно было жить, работать, танцевать и соблюдать гигиену в такой одежде? Ещё в советские времена экскурсоводов забавляли такие вопросы у старинных полотен, где дамы в корсетах и не самых удобных на вид юбках и жили, и работали, и танцевали, и порой соблюдали гигиену – у особо игривых авторов.

Лилит Мазикина

История женской одежды, которую надо носить непременно с корсетом, насчитывает много веков. От средневековой модницы Агнессы Сорель, начавшей щеголять в платьях, которые могли удержаться только поверх корсета, и вплоть до нарядов женщин Первой Мировой. Небольшой перерыв пришёлся на период после Великой французской революции – но на фоне общей истории платьев на корсетах он выглядит таким кратким, что можно и пренебречь.

К корсетам в наряд женщины обязательно добавлялись такие неудобные детали, как пышные юбки в большом количестве или необъятный кринолин, разного рода конструкции для расширения бёдер и турнюр – конструкцию юбки, которую Лев Толстой считал имитацией выпяченного призывно зада.

Как в этих нагромождениях ткани и фурнитуры, не считая самого корсета, женщины могли посещать туалет, ездить верхом, танцевать, заниматься домашним хозяйством, да даже просто гулять – и, в конце концов, не смердеть потом? Конечно же, им приходилось придумывать много остроумных решений. И отказываться от многих бытовых удобств.

Приданое – это важно

Читая классическую литературу, нетрудно заметить, что одежда на женщине почти всегда определяется по её функционалу: утреннее платье, прогулочное платье, «переоделась к ужину», бальное и так далее. Нам даже трудно представить, как можно было вытерпеть бесконечные переодевания. Конечно, и мы на прогулку редко отправляемся в домашней одежде, но дважды переодеваться за день дома, не собираясь никуда выходить? Чем это утреннее платье принципиально отличается от того, в котором садятся ужинать?! И почему есть какое-то отдельное платье между утренним и вечерним?

Всё дело в том, насколько труднее было поддерживать чистоту одежды (без современных средств для стирки и химчистки) и собственного тела. Обычай менять платья не меньше одного, а лучше два раза в день, был связан с необходимостью, грубо говоря, менять запах. Если носить одно платье весь день, поверх тела, плотно сжатого корсетом, в эпоху без дезодорантов, то оно может завоняться. А так платья успевали проветриваться от одного дня к другому. А, меняя платье, можно было поменять и сорочку, если была такая необходимость – хотя в среднем опрятной даме хватало одной нижней рубашки на один день. Но случаи, знаете ли, разные бывают.

Обычай менять платья не меньше одного, а лучше два раза в день, был связан с необходимостью, грубо говоря, менять запах. Если носить одно платье весь день, поверх тела, плотно сжатого корсетом, в эпоху без дезодорантов, то оно может завоняться. А так платья успевали проветриваться от одного дня к другому. А, меняя платье, можно было поменять и сорочку, если была такая необходимость – хотя в среднем опрятной даме хватало одной нижней рубашки на один день. Но случаи, знаете ли, разные бывают.

Стирали платья целиком очень редко. Обычно посаженное пятно в тот же день отдельно обрабатывали. Если его было невозможно смыть, то заменяли кусок платья. Благо платья, во-первых, сами были составными (отдельно надевали лиф, отдельно юбку, отдельно могли надевать воротничок или дополнительную накладку на лиф – в зависимости от эпохи), а, во-вторых, и лиф, и юбка состояли из разных деталей, которые можно было отпарывать и заменять такими же, но из другой ткани. Самыми отпарываемыми частями платья были оборки на юбке (их стирали от наметённой подолом грязи или заменяли, если постирать было невозможно), воротнички и манжеты – потому что они касались кожи напрямую, без сорочки.

Сорочка, собственно говоря, была одним из основных средств поддержания гигиены для дамы. Она стирала с кожи пот и отмирающую кожу, впитывая их в себя и не давая, по возможности, коснуться более дорогой и более сложной в уходе ткани платья. Её саму было куда легче постирать, чем собственно одежду. Правда, без водопровода, канализации и стиральной машины ежедневную стирку мало кто практиковал – сорочку откладывали до дня общей стирки и надевали свежую.

Чем беднее была женщина, тем реже она могла менять и стирать сорочки. Количество сорочек было вопросом гигиены, так что в приданом невесты их должно было быть достаточно – это гарантировало опрятность молодой жены. Для дополнительной защиты от пота под мышки на платья нашивали специальные вкладыши. Их отпарывали и стирали по мере необходимости.

В нижней части тела чистоту с определённого исторического момента начали блюсти панталоны. Кстати, популярной деталью белья панталоны стали только в девятнадцатом веке, до того дамы полностью полагались на нижние юбки – они впитывали и пот, и, при необходимости, другие физиологические выделения.

Кстати, ответ на вопрос, как в пышных юбках проходили сквозь двери, краток: дверные проёмы расширяли. Да, были юбки, в которых можно было изловчиться пройти боком или наклонив боком часть кринолина, но дам старались просто не утруждать. Вот отчего были так популярны двойные двери.

Туалет

Уже понятно, что надеть и снять платье, особенно при наличии горничной, было не так сложно, как можно представить – детали платья надевали и закрепляли по очереди, а не просто ныряли внутрь, пытаясь не запутаться в ворохе ткани. Но как управляться с юбками, кринолинами, турнюрами и оборками, когда тебе захотелось в туалет?

По-маленькому в туалет дамы очень долго ходили с помощью служанок. Те подавали им специальные, вытянутой формы, сосуды или даже держали их в процессе. Спереди подбирался подол платья, дама чуть приседала над сосудом – всё просто. Ночью же, когда не было мешающего платья, пользовались обычными ночными вазами, напоминающими наши детские горшки, только больше.

Те подавали им специальные, вытянутой формы, сосуды или даже держали их в процессе. Спереди подбирался подол платья, дама чуть приседала над сосудом – всё просто. Ночью же, когда не было мешающего платья, пользовались обычными ночными вазами, напоминающими наши детские горшки, только больше.

Были также специальные вазы, вкладываемые в стул с отверстием. На такой стул, в зависимости от покроя платья, дама садилась или как на обычный, подобрав юбки сзади, или по-кавалерийски, то есть лицом к спинке, подобрав подол спереди. Когда в обиход начали входить унитазы со смывом (в последней трети девятнадцатого века), так же поначалу дамы садились и на унитаз.

Подхватывать юбки должным образом девочек учили с малых лет, в определённые периоды для этого использовали небольшие крючки – цеплять подолы, и да, порой это занимало довольно много времени и усилий – так что дамы пользовались услугами горничных, в том числе с тем, чтобы навести чистоту тела, когда дама сходила по-большому. Кроме того, требовалось следить за тем, чтобы случайно не испачкать юбку – и так-то дама рисковала принести за собой шлейфом неприятные запахи, а запачканная юбка обеспечивала этот шлейф надолго.

Кроме того, требовалось следить за тем, чтобы случайно не испачкать юбку – и так-то дама рисковала принести за собой шлейфом неприятные запахи, а запачканная юбка обеспечивала этот шлейф надолго.

Тем не менее главная сложность в посещении туалета была совсем другой. Свободно посещать его женщина могла только дома или в гостях у другой дамы. В любой другой ситуации она должна была уметь не показать, что у неё бывают подобные низменные позывы. То есть – уметь терпеть. Очень долгое время возможность удаляться от дома для женщин сильно определялась доступностью туалета. Общественные женские туалеты стали появляться очень поздно.

Сначала в больших магазинах, похожих на наши торговые центры, чтобы дамы задерживались на весь день, испытали больше соблазна – и больше потратили денег. Потом появились и уличные – но встретили поначалу сильное сопротивление мужчин, ведь так женщины начнут ходить где хотят и сколько хотят, а это противоречит женской скромности и целомудрию. Последними во многих странах появились дамские комнаты в ресторанах и кафе. Ведь приличные женщины заходят в рестораны только в обществе мужа на короткое время, и это время вполне могла бы и потерпеть!

Последними во многих странах появились дамские комнаты в ресторанах и кафе. Ведь приличные женщины заходят в рестораны только в обществе мужа на короткое время, и это время вполне могла бы и потерпеть!

С появлением возможности посетить ресторан вне дома перед женщинами встали другие вопросы, которые, в общем, нередко встают и сейчас. Проектировщики и кабинок, и общего пространства туалетов часто мало себе представляют, сколько места и для чего надо женщине в туалете вне дома. В тех же старинных «торговых центрах» пришлось несколько раз менять планировку туалетов, обиняками узнавая, чем нехороша актуальная, прежде чем там появилась возможность куда-то деть сумочку, развернуться в пышной юбке и шляпке и так далее.

Двигательная активность

В свете того, как непросто было соблюдать гигиену, легко понять, почему настоящей даме рекомендовали ходить исключительно плавно и вообще не суетиться. Лишь бы лишний раз не покрыться испариной! Тем не менее, дамы выходили на прогулки, играли в некоторые виды уличных игр, ездили верхом, присаживались на диван и вставали с него и, конечно, танцевали на балах.

Понятно уже, что после уличных прогулок с платьев при необходимости отпарывали испачканную оборку (хотя могли аккуратно замыть на самом платье), а порой дамы просто руками приподымали юбки, чтобы их не запачкать в луже. В последней четверти девятнадцатого века женщины стали гораздо активнее; это потребовало дополнительных мер для того, чтобы спасти подол платья от грязи.

Повсеместно стали использоваться пажи, специальные зажимы для юбки, которые позволяли приподнять подол складками на десяток сантиметров. Этими же пажами поднимали шлейф юбки, когда в моды вошли пышные хвосты на платьях сзади. Главным правилом при закреплении подола было приподнять его так, чтобы не выглядывала белая нижняя юбка – понятное дело, нижние юбки были много короче верхних, чтобы не пачкаться об уличную грязь. Ещё одно правило, впрочем, соблюдаемое не везде строго, гласило, что верх ботинок должен достигать края даже подобранного на пажи подола – так что огромной популярностью пользовались высокие ботинки на шнуровке.

Уличные игры с участием барышень и дам были очень умеренны в плане движения. Например, в серсо дама могла только стоять на месте, кидая обруч – а взять в руки шпажку, чтобы бегать с ней и обручи ловить, не могла. Впрочем, в правилах этой игры усматривают и фрейдистские мотивы: мужчинам продолговатое, а женщинам то, что насаживается на продолговатое. Играли также в крокет и другие игры с шарами, не требующие беготни и суеты.

Проблема сочетания моды и верховой прогулки в разное время решалась дамами по-разному. В Средние Века многие дамы, например, надевали платья с разрезами спереди и сзади и скакали «по-мужски». В восемнадцатом веке достаточно большое количество женщин считали, что для верховой прогулки не грех переодеться в мужскую одежду. Да и в семнадцатом веке находились такие оригиналки. В целом же большую часть истории женской одежды на корсете верховые прогулки совершались в специальной посадке «по-дамски». Обычно эту посадку описывают так: дама сидела боком, но верхней частью разворачивалась к шее коня. Конечно, в такой позиции долго не усидишь.

Конечно, в такой позиции долго не усидишь.

На самом деле, дама практически полностью сидела, развернувшись вперёд – корпус и одна нога, согнутая, чтобы держаться за луку дамского седла. Другая нога была спущена сбоку лошади, чтобы опираться о стремя, но развёрнута была тоже вперёд. При такой посадке всё равно с обычными корсетом и юбкой были бы проблемы, так что дама надевала специальный, более мягкий корсет и к нему – юбку, удлинённую с одной стороны так, чтобы нога, опирающаяся о стремя, была полностью прикрыта.

Тем не менее, такая посадка, хотя и не была настолько неудобной, насколько можно подумать, но была куда опаснее мужской. Если лошадь скидывала женщину, выпутаться из стремени или упасть более-менее без последствий было почти нереально.

Во времена просто пышных юбок или юбок, раздвинутых вширь специальными конструкциями, дамы садились на диван безо всяких проблем. А вот с кринолином пришлось придумать свои ухватки, чтобы обручи нормально сдвигались, а юбка выглядела прилично. Кстати, эти обручи были довольно гибкими, у них был свой запас упругости, что делало манипуляции с юбкой проще. Проблемы начались в эпоху турнюров.

Кстати, эти обручи были довольно гибкими, у них был свой запас упругости, что делало манипуляции с юбкой проще. Проблемы начались в эпоху турнюров.

Самые дешёвые турнюры не складывались и сильно мешали сидеть прямо. Это одна из причин, по которой дамы на портретах эпохи турнюров сидят полубоком. Впрочем, хорошие модели складывались и раскладывались без особых усилий. Но тут модницу подстерегала другая проблема – корсеты конца девятнадцатого и начала двадцатого века. Они были часто сконструированы так, что женщине становилось очень некомфортно при попытки сесть прямо и, тем более, откинувшись на спинку дивана. Единственно возможной оказывалась поза с наклоном вперёд, опершись о подлокотник. Эту позу тоже часто можно увидеть на портретах той эпохи. Вероятно, именно это неудобство стало причиной того, что всё больше молодых женщин стали предпочитать носить спортивные, более гибкие, корсеты и в быту.

Тем не менее для танцев затягивались как можно туже. Нельзя сказать, что любительниц балов это сдерживало в танцевальной активности, но, если посмотреть на классические бальные танцы прошлых веков, то можно заметить, что в них максимально ограничены женские движения корпусом и часто много мужской поддержки – без неё дамы, пожалуй, выдыхались бы раньше.

Нельзя сказать, что любительниц балов это сдерживало в танцевальной активности, но, если посмотреть на классические бальные танцы прошлых веков, то можно заметить, что в них максимально ограничены женские движения корпусом и часто много мужской поддержки – без неё дамы, пожалуй, выдыхались бы раньше.

Как раньше женщины ходили в туалет. История туалета: Средние века

В Древнем Риме туалетная культура была очень развита, тогда на улицах появились общественные уборные. Знатные особы там частенько не только отправляли естественные надобности, но и вели дружеские беседы.

Именно туалетам Древнего Рима мы обязаны одним афоризмом, — рассказала «АиФ» Елена Юрченко, экскурсовод киевского Музея истории туалета . — Когда император Веспасиан предложил обложить налогом общественные туалеты, в его сторону посыпались насмешки.

Император, не смутившись, заявил: «Деньги не пахнут!» Раскопки показывают, что туалеты в Древнем Риме на «М» и «Ж» не делились. Похоже, тогда никто не испытывал чувства неловкости, и уединения никому не требовалось. Разделение шло по сословиям: для бедных — самые простые, для среднего класса — поприличнее и для богатых — роскошно оформленные.

Разделение шло по сословиям: для бедных — самые простые, для среднего класса — поприличнее и для богатых — роскошно оформленные.

Вонючий Париж

Во времена Средневековья граждане не утруждали себя строительством туалетов. Только в некоторых замках сохранились клозеты со сточной канализацией. Большинство же справляло нужду в горшки, знать — в вазы. Содержимое горшков зачастую выливали прямо из окон. В некоторых домах делали выгребные ямы. Причём располагались они под полом. Запах в комнатах стоял соответствующий. В 1183 г. в Германии в Эрфуртском замке случилась трагикомичная история: пол прогнил под действием испаряющихся нечистот, и император Фридрих с подданными провалился в выгребную яму. Император не пострадал, а вот некоторые подданные захлебнулись.

После нескольких случаев появилась профессия золотаря, — продолжает Е. Юрченко. — Золотари, спускаясь со скребками в эти шахты, работали без повязок на лице. Из-за обилия инфекции многие из них скоропостижно умирали. В Париже же в конце XIII столетия стоял жуткий запах. К этому времени парижская Академия наук сделала много открытий, Париж претендовал на звание города высокой культуры и науки. Но в то же время ходить по улицам было опасно, можно было запросто испачкаться в чужих испражнениях — люди присаживались по нужде где попало. Узкие улочки Парижа во время дождя превращались в канализационные реки. Именно тогда были изобретены ходули, многие парижане ходили на таких невысоких топтыжках. При этом самих парижан такое положение дел не сильно смущало. Есть исторический факт. Старшая дочь Ярослава Мудрого Анна вышла замуж за французского короля и уехала во Францию. Оттуда она слала отцу гневные письма: «Отец, куда ты меня отдал?! Здесь от всех смердит!» У французов было другое отношение к воде. Боясь испортить свою голубую кровь, они не мылись, а просто обтирались влажными тряпочками«. Дошло до того, что в 1270 г. приняли закон, по которому парижанам запрещалось выливать из верхних окон домов содержимое своих горшков. Но спустя столетие власти поняли: закон не работает — граждане продолжают гадить повсеместно.

К этому времени парижская Академия наук сделала много открытий, Париж претендовал на звание города высокой культуры и науки. Но в то же время ходить по улицам было опасно, можно было запросто испачкаться в чужих испражнениях — люди присаживались по нужде где попало. Узкие улочки Парижа во время дождя превращались в канализационные реки. Именно тогда были изобретены ходули, многие парижане ходили на таких невысоких топтыжках. При этом самих парижан такое положение дел не сильно смущало. Есть исторический факт. Старшая дочь Ярослава Мудрого Анна вышла замуж за французского короля и уехала во Францию. Оттуда она слала отцу гневные письма: «Отец, куда ты меня отдал?! Здесь от всех смердит!» У французов было другое отношение к воде. Боясь испортить свою голубую кровь, они не мылись, а просто обтирались влажными тряпочками«. Дошло до того, что в 1270 г. приняли закон, по которому парижанам запрещалось выливать из верхних окон домов содержимое своих горшков. Но спустя столетие власти поняли: закон не работает — граждане продолжают гадить повсеместно. Тогда издали новый закон: парижанам разрешили выплёскивать горшки из окон, но сначала нужно было предупредить прохожих, крикнув: «Осторожно! Выливаю!»

Тогда издали новый закон: парижанам разрешили выплёскивать горшки из окон, но сначала нужно было предупредить прохожих, крикнув: «Осторожно! Выливаю!»

В Версале на балах у Людовика XIV прекрасные дамы в кринолинах и париках из дворца под кустик не бегали. Поступали проще — скромненько отходили к стене и под музыку облегчались. Некоторые дамы носили с собой бурдалю — узкие горшки, которые было удобно подсовывать под пышные юбки.

Но содержимое бурдалю тоже оказывалось на полу. Правда, у самого Людовика имелось кресло-горшок, богато украшенное, на котором монарх мог принимать гостей прямо со спущенными штанами — чтобы время не терять.

Умный сортир

Леонардо да Винчи, создавший для Милана систему канализации, предложил и французскому королю Франциску I сделать личный туалет. Франциск идеей не проникся и продолжил справлять нужду в горшок и под кусты. И только в эпоху Возрождения в Европе началось массовое строительство канализации. В конце XVI в. Джон Харрингтон смастерил королеве Елизавете I ватерклозет — унитаз с водяным смывом под названием «Метаморфозы Аякса». Правда, воду в бачок нужно было заливать самостоятельно. Елизавета новинку не жаловала, говорят, престарелая королева боялась, что через дырку в унитазе к ней может кто-нибудь пролезть и лишить девственности.

Правда, воду в бачок нужно было заливать самостоятельно. Елизавета новинку не жаловала, говорят, престарелая королева боялась, что через дырку в унитазе к ней может кто-нибудь пролезть и лишить девственности.

В Киевской Руси никто не позволял себе выплёскивать содержимое горшков из окон на головы прохожим. Русь, пожалуй, больше всех заботилась о своей гигиене, в основном и справляла нужду в деревянных сортирах. Так что мы были значительно чище французов. Только в XIX в. простой слесарь Томас Креппер наконец-то изобрёл унитаз современного образца. К XXI в. в модернизации туалетов особенно преуспели японцы. Они создали унитаз, который принимает и обрабатывает анализы хозяина, а затем сам — через Интернет — отсылает данные врачу.

Культура

Многие исторические списки охватывают, как правило, достижения, совершенные в тот или иной период. Ниже представленный список – это тоже своего рода достижения, но не такие, какими мы их себе представляем. Это немного иной прогресс, достигнутый людьми в 18 веке.

10. Личная гигиена

Сегодня мы высоко ценим личную гигиену, но вплоть до начала 18 века человек мог за всю свою жизнь ни разу не погрузиться в воду. Многие люди полагали, что купание – это нездоровая вещь, а «замачивание» своего тела в воде, особенно горячей, позволяет различного рода болезням и инфекциям проникать в организм. Даже если человек все же решался принять ванну, то он делал это в одежде! Эта привычка сохранилась вплоть до конца 19 века.

9. Дезодорант

До 1880-х годов люди и не думали о создании дезодоранта, несмотря на то, что большинство из них большую часть времени очень дурно пахли, но никакого чувства дискомфорта они от этого не испытывали. Богатые пытались замаскировать дурной запах большим количеством духов, однако, сегодня каждому известно, что такой метод не работает.

Стоит отметить, что еще в 9 веке эрудит Зиряб (Ziryab) предложил идею создания дезодоранта для подмышек, но она не прижилась. Вплоть до 1888 ничего подобного не существовало. Именно в этом году началось серийное производство первых дезодорантов, которые имели феноменальный успех на западе. Эти дезодоранты доступны и сегодня, они выпускаются под брендом «Мама».

Вплоть до 1888 ничего подобного не существовало. Именно в этом году началось серийное производство первых дезодорантов, которые имели феноменальный успех на западе. Эти дезодоранты доступны и сегодня, они выпускаются под брендом «Мама».

8. Груминг

Женщины не ухаживали за волосами на своем теле. В западном мире удаление волос с тела не было обычной практикой вплоть до 1920-х годов. Существуют, безусловно, некоторые страны, женщины в которых до сих пор не предпринимают ничего со своими волосами на теле. Однако, не стоит говорить сейчас об этом.

7. Туалеты

Дома в тот период времени дурно пахли естественными испражнениями человеческого организма. Тогда не существовало водопровода, а большинство людей облегчались в горшок, который можно было оставить до тех пор, пока кто-либо не решался выкинуть его содержимое в ближайшее окно. Позднее горшки сохранились в некоторых домах, но уже были созданы открытые туалеты. Однако, даже в викторианскую эпоху, горшки использовались в качестве экстренного туалета в ночное время.

6. Туалетная бумага

Туалетная бумага была изобретена в конце 18 века, а до тех пор люди пользовались подручными средствами. Богатые могли себе позволить роскошь вытирать себя лоскутами ткани. Бедные пользовались старыми тряпками, листьями, мхом и … руками! Даже древние римляне жили лучше – они для этих целей использовали намотанную на палку ткань, а после погружали ее в ведро с водой. На картинке изображен портативный туалет 18 века.

5. «Постельные» насекомые

Заражение постельными жуками и насекомыми приняло в 18 веке угрожающие размеры. Они считались нормой жизни. К сожалению, эти насекомые, безусловно, были причиной распространения многочисленных заболеваний. Они оставались постоянной проблемой вплоть до современных времен. В викторианскую эпоху женщинам рекомендовалось протирать низ кроватей керосином, чтобы убить всех нежелательных гостей.

4. Время критических дней

У женщин в тот период было несколько «моделей» поведения. Некоторые пользовались куском ткани, причем неоднократно одним и тем же, более того, эти лоскуты сушили на видном месте одновременно с другими вещами, совершенно ничего не стесняясь. Поэтому лучше было не смотреть через забор к соседям. Однако, были и такие женщины, которые не пользовались ничем, и позволяли силе тяжести «делать свое дело».

Некоторые пользовались куском ткани, причем неоднократно одним и тем же, более того, эти лоскуты сушили на видном месте одновременно с другими вещами, совершенно ничего не стесняясь. Поэтому лучше было не смотреть через забор к соседям. Однако, были и такие женщины, которые не пользовались ничем, и позволяли силе тяжести «делать свое дело».

3. Навоз, навоз и еще раз навоз

В больших городах на улицах пахло смесью навоза, человеческих экскрементов и гниющих растений. Если вы когда-либо задумывались над тем, откуда взялась джентльменская традиция идти ближе к краю дороги, не копайте глубоко, она появилась также из-за того, чтобы защитить свою даму от брызг проезжающих мимо автомобилей. Когда вы в следующий раз увидите в фильме, когда мужчина галантно бросает свой плащ на землю, чтобы его дама прошла, помните: вполне вероятно, что он прикрывает вовсе не лужу.

2. Гигиена полости рта

Зубная гигиена представляла собой нечто большее, чем пользование зубочисткой и вытирание десен тканью. У женщин, как правило, зубы были в худшем состоянии по сравнению с мужчинами в связи с потерей витаминов во время беременности.

У женщин, как правило, зубы были в худшем состоянии по сравнению с мужчинами в связи с потерей витаминов во время беременности.

У бедных людей все происходило именно так, но для зажиточных итальянская компания Марвис начала еще в начале 1700-х годов изготавливать свою зубную пасту (они по сей день продолжают ее выпускать). Но, откровенно говоря, люди были больше озадачены покупкой мяса, чем заинтересованы в покупке итальянской зубной пасты. Это было абсолютно несущественно.

1. Ртуть

Абсолютно каждый человек в то время был инфицирован вшами. Но не стоит опасаться, так как они выбрали удивительное лечение от этого: ртуть! В 18 веке у Европы был роман с ртутью. Они ее ели, втирали в кожу, становились сумасшедшими и умирали. Что касается «положительных» сторон, то она сначала убивала вшей!

Хотя прообразы современных унитазов со смывом археологи обнаружили в Древнем Египте, Вавилоне, Риме, Афинах, жители средневековых городов не использовали подобные удобства.

Роль канализации для них выполняли канавы вдоль городских улиц, а место унитазов заняли ночные горшки, которые, впрочем, использовались и днем.

Несмотря на то, что в канавах прокладывались покатые желоба для стока нечистот, Париж утопал в зловонии. В 1270 году был издан закон, запрещающий парижанам выливать помои из окон под угрозой штрафа. Но так как следовали ему очень немногие, закон был смягчен: выливать нечистоты можно, но только после троекратных предупредительных криков: «Осторожно! Выливаю!»

С чистотой были проблемы не только в бедных районах Парижа – в самом Лувре не было ни одного туалета для королевских особ. Знать справляла нужду в садах, аллеях, коридорах, на лестницах. Поэтому периодически все жители дворца покидали его и отправлялись в другой – чтобы слуги могли все помыть и проветрить.

Опорожнять кишечник, устроившись на подоконнике, было опасно, особенно после выпитого алкоголя. Поэтому, заботясь о безопасности гостей, во дворцах стали делать окна до пола, без подоконников, но с решетчатыми заграждениями изогнутой формы – чтобы было удобнее расположиться. Именно такая конструкция получила название «французский балкон».

Именно такая конструкция получила название «французский балкон».

В средневековых замках отхожие места находились в выступающих частях стен, маленьких балконах без окон – эркерах. Для рыцарей и их семей «тайные покои» устраивались в шахте камина – там справлять нужду было тепло и уютно.

Туалетной бумаги в то время еще не было, ее роль выполняла солома или губка. По трубам, проложенным вдоль стен, нечистоты стекали за пределы замка, а иногда отверстие каменного сиденья открывалось прямо в ров.

Постепенно в городах появились общественные туалеты, но дамы из высшего общества в них не заходили. В путешествии они использовали переносные сосуды, которые были богато расписаны и украшены. Сельский житель вполне мог перепутать фарфоровый горшок для знатной дамы с супницей или соусницей. Горшки имели ручку – чтобы утром служанка могла его взять и опорожнить во время утренней уборки.

Во времена Людовика 14 во Франции жил священник Луис Бурдалу, проповеди которого не отличались краткостью. Не каждая женщина могла выслушать речь полностью, не испытав желания справить малую нужду.

Не каждая женщина могла выслушать речь полностью, не испытав желания справить малую нужду.

Выходом из положения стали дамские утки особой формы, использовать которые можно было не вставая с места, – пышные юбки и отсутствие белья способствовали незаметности процесса. Их назвали по имени священника – бурдалу. Бурдалу использовались и в длительных путешествиях. Их перевозили в дорожных футлярах, но на прогулке дама могла отдать судно служанке, или даже спрятать в своей муфте.

Для мужчин изготовлялись переносные сосуды другой формы, отвечающие их потребностям и физиологии.

Горшки встраивали в кресла, даже тронные – чтобы король мог не отвлекаться от важных государственных дел, и в лавки в трактирах – чтобы посетители не прерывали обед и выпивку.

Также горшки прятались в комодах, прикроватных ступеньках, а в библиотеках, где проводилось много времени, их маскировали под декоративные колонны.

На дне могло находиться изображение неугодного правителя или злейшего врага.

18 ноября 2017

Детище прогресса, без которого человек не мыслит свою жизнь, прошло нелегкий путь к совершенству

Виже-Лебрен. Королева Франции Мария Антуанетта с детьми. 1787 год

В 2001 году в Сингапуре проходил международный симпозиум по проблемам гигиены и отхожих мест. Более 200 делегатов из соответствующих ассоциаций мира рапортовали о необходимости развития технологий в данной сфере. Сингапур же мог только похвалиться безукоризненной чистотой своих туалетов. Итогом той конференции стало образование Всемирной туалетной организации (World Toilet Organization). Благодаря ей с 2002 года 19 ноября стало Всемирным днем туалета.

Туалеты из мира иногоШумерская царица Шубад была гордой обладательницей каменного нужника, в отличие от своих верноподданных. Выяснилось это уже в наше время, когда английские археологи обнаружили ее гробницу. Вслед за венценосной особой в мир иной отправили ее личную гвардию и целую группу фрейлин, заботливо собрали огромные лари с ювелирными украшениями, стеклянными цветами, серебряной и золотой утварью. Не забыли положить арфу и доску с игральными костями. Следом опустили царские носилки и то, что ученые назвали прототипом унитаза в форме резного трона-стульчака.

Не забыли положить арфу и доску с игральными костями. Следом опустили царские носилки и то, что ученые назвали прототипом унитаза в форме резного трона-стульчака.

В ходе раскопок на островах недалеко от берегов от Шотландии, в каменных домах родом из эпохи неолита (а это около 5 тысяч лет назад), обнаружили связующие отверстия стены с канавами для сточных вод.

С разрывом в пятьсот лет, подобная система используется в Мохенджо-Даро, с каменным аналогом унитаза, увенчанного сиденьем из дерева. Тот факт, что во время раскопок в Мохенджо-Даро были обнаружены общественные туалеты, система городской канализации, зернохранилище и бассейн при отсутствии дворцовой и храмовой архитектуры, позволил ученым заговорить о примечательном городе-государстве, где явно наблюдался культ телесной чистоты.

Во время раскопок на острове Крит Артур Эванс обнаружил туалет со смывом, который был создан, судя по всему, за две тысячи лет до нашей эры.

У одного из императоров Поднебесной археологи, к своему удивлению, обнаружили туалет с подлокотниками и возможностью сливать воду. Оказалось, что и туалетную бумагу придумали в Китае. Конечно, она выглядела иначе, и паковали ее листами. А первую туалетную бумагу в рулонах стали выпускать в Великобритании в конце XIX века.

Оказалось, что и туалетную бумагу придумали в Китае. Конечно, она выглядела иначе, и паковали ее листами. А первую туалетную бумагу в рулонах стали выпускать в Великобритании в конце XIX века.

Общественные римские туалеты, которые назывались латринами, появились во многом из соображений гигиены. При этом император Веспасиан почувствовал, где и как можно регулярно пополнять казну. Обложив налогами общественные туалеты, он еще и придумал фразу «деньги не пахнут». Ее он произнес, когда собственный сын Тит выразил сомнение в правильности дополнительных поборов там, где дело касалось весьма интимного процесса. Веспасиан поднес к носу Тита монету из нового налогового поступления и спросил, нет ли неприятного аромата. Примечательно, что даже умер он сидя на горшке. Знатные римляне шептались о заговоре и об отравлении императора, который страдал от жесточайшей диареи.

В Древнем Риме латрин вмещал около 50 человек, которые свободно друг с другом общались. Взгляд же услаждали красивые мозаики и фонтаны. Интересно, что некоторые римляне за один день умудрялись потратить 1300 литров воды во время пользования ваннами и туалетами.

Взгляд же услаждали красивые мозаики и фонтаны. Интересно, что некоторые римляне за один день умудрялись потратить 1300 литров воды во время пользования ваннами и туалетами.

pixabay.com

Первые французские общественные туалеты для мужчин были названы в честь знаменитого императора. Имя Vespasien удлиннили до la vespasienne. В 1930-х годах в Париже насчитывалось 1230 веспасьеннов, но к 1966-му их осталось 329. К 2006-му устоял один, на бульваре Араго. Устаревшие веспасьенны/писсуары планомерно заменяли на более многофункциональные туалеты системы Sanisette.

Кстати : Говорят, что известное выражение «насиженное место» тоже пришло из древнеримской уборной. Специально обученные люди должны были греть для господ отхожие места, насиживая их в буквальном смысле.

Не царское это делоВ противовес Риму, в большинстве средневековых городов Европы не нашлось места для удобств. Роль канализации исполняли рвы. В средневековых английских замках туалеты располагались в толстенных стенах, в них же были канавки, по которым нечистоты направлялись прямиком в ров. Короля Эдмунда ll убили как раз в таком изолированном месте.

Роль канализации исполняли рвы. В средневековых английских замках туалеты располагались в толстенных стенах, в них же были канавки, по которым нечистоты направлялись прямиком в ров. Короля Эдмунда ll убили как раз в таком изолированном месте.

Когда у жителей появились ночные горшки и вазы, одновременно возникла манера выливать их содержимое в окна. Однажды король Филипп II Август выглянул в окно своего дворца, чтобы полюбоваться на яркий солнечный день. И упал в глубокий обморок от той вони, что поднялась в воздухе.

Короли Франции, согласно придворному протоколу, справляли нужду на глазах у придворных, которые умилялись и считали это проявлением его особенного статуса первого после Бога. Находясь в Версале, придворные опорожнялись во внутренних двориках, на лесничных пролетах, за тяжелыми портьерами. И только

Мария Антуанетта , жена Людовика ХVI , установила в своих покоях устройство из красного дерева, которое в закрытом виде имело вид обычного столика.

Ничего удивительного, что парижане спокойно удовлетворяли естественные потребности на территории святая святых Парижа, Лувра. В одном из писем герцогиня Орлеанская жалуется на тяжёлый воздух и привычку парижан всё делать прямо на улице.

Дамы, отправляясь в поездку или на бал, всегда могли облегчиться, ибо носили с собой посудину, которая напоминала по форме соусник с ручкой. На французском этот предмет красиво назывался bourdalou – бурдалю. Служанки всегда были готовы просунуть сей важный предмет между складками пышных юбок.

Справка : Бурдалю п оявился во времена короля Людовика XIV , когда иезуит Луи Бурдалу читал проповеди настолько длинные, что прихожане начинали корчиться от слишком земных желаний. К то-то из дам догадался брать с собой в церковь «вазы » продолговатой формы из фарфора или фаянса. В наши дни малообразованная публика скупала старинные бурдалю под видом супниц – ведь о чень часто ночные вазы украшалась росписью, фривольными рисунками и надписями.

На территории нынешней Германии придумали помещать выгребные ямы под домами. Однажды вроде бы Фридрих l Барбаросса угодил со своими рыцарями в неприятную историю, когда пол просто провалился под ними. Многие погибли, но Фридрих чудом смог спастись. В Эрфурте 26 июля 1184 года случилась ужасная трагедия в городском соборе. Людовик III , ландграф Тюрингии, и Конрад I , архиепископ Майнца, затеяли спор по поводу принадлежности Эрфурта. Дабы предотвратить ненужные кровопролития, их вызвал на разговор германский король и будущий император Священной Римской империи Генрих VI .

Вместе со свитой и самыми преданными рыцарями явились все стороны конфликта. Собор, под которым по традиции также располагалась глубокая выгребная яма с нечистотами, не был приспособлен для столь многолюдных приемов. Немудрено, что, когда все участники встречи поднялись на второй этаж, лестницы затрещали и полы закачались. Первый этаж провалился глубоко в подвалы с нечистотами. Почти сто человек пади жертвами ужасного недоразумения. Генрих VI и Конрад чудом избежали смерти, зацепившись за каркас окна.

Почти сто человек пади жертвами ужасного недоразумения. Генрих VI и Конрад чудом избежали смерти, зацепившись за каркас окна.

Спасибо англичанам

Туалет со смывом впервые появился в Англии в XVI веке, благодаря незаурядному человеку по имени Джон Харрингтон , который считал себя поэтом, писателем, а на досуге занимался изобретательством. В честь него мужские туалеты в Англии до сих пор именуют «джон».

Во времена короля Франциска (1515-1547) функцию унитаза нередко исполняла обычная мебель, в которой проделывали соответствующие отверстия, а потом богато украшали и драпировали. Упомянутый выше король давал приёмы, не сходя с такого туалета. Королева Екатерина Медичи продолжила традиции, настолько оценив это изобретение, что когда её муж изволил отойти в мир иной, то окрасила свой модифицированный стул в траурные цвета.

И только через 200 лет англичанин Александр Каммингс предложил видоизменить трубу от унитаза, так, чтобы в ней оставалось немного воды, которая бы и не пропускала дивный запах.

Балы и традиции. Интересные факты

Бал, бал, бал!!!

Бал – это всегда праздник. Яркий, красочный, искрящийся, весёлый. И этот праздник был в России всегда желанным и любимым.

Балы давались круглый год, но сезон начинался с поздней осени и продолжался весь зимний период. Часто в один вечер приходилось бывать на двух-трёх балах, что требовало немалых сил, к тому же многие балы заканчивались под утро, а на следующий день необходимо было делать визиты и готовиться к грядущим увеселениям.

Балы и балы-маскарады разделялись по сословным, профессиональным, возрастным категориям, приурочивались к особым торжествам, и бывали придворными, общественными, частными, купеческими, свадебными, детскими…

Популярны в своё время были балы Дворянского собрания, балы художников и балы, проводимые иностранными посольствами, купеческие балы.

История балов в России

Первый бал в России состоялся в Москве на свадьбе Лжедмитрия и Марины Мнишек.%20%D0%A3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%83%20%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80.%20%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%82.jpg)

Возобновил балы Петр I, и с тех пор они стали любимы и почитаемы и в столицах, и в провинциях Российской империи.

Прообразом будущих балов стали петровские ассамблеи. Ассамблеи представляли собой собрания с танцами. Ассамблеи стали проводить в Петербурге и Москве ещё в 1717 году в домах российской знати.

Ассамблеи служили не только средством увеселения — «для забавы», но также местом «для рассуждения и разговоров дружеских».

Затем, в период правления Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны и Екатерины II, ассамблеи полностью вытеснили балы и балы-маскарады.

Бал – это торжественное общественное или светское мероприятие, главной составляющей которого является танцевальная программа.

Поэтому с XVIII века во всех высших и средних учебных заведениях, школах и пансионах танец стал обязательным предметом. Его изучали в царском лицее и в скромных ремесленных и коммерческих училищах, в гимназии и в юнкерском училище.

В России не только прекрасно знали все новейшие и старинные бальные танцы, но и умели превосходно исполнять их. Танцевальная культура России в XIX веке стояла на большой высоте.

Бальный дресс-код

Бал имеет свой церемониал и правила поведения, что делает его таким величественным и роскошным. Всё это позволяло сохранить изысканность и привлекательность.

Было принято приходить на бал одетыми парадно. Кавалеры — во фрачной паре, смокинге или костюме (в зависимости от конкретных требований и условий), белой рубашке и жилетке. Кстати, фраки были разных цветов, лишь к концу 30-х годов XIX века утвердилась мода на чёрный цвет.

Обязательным предметом туалета кавалеров были белые перчатки. Штатские носили лайковые, а военные – замшевые перчатки.

Причем, по правилам дама имела полное право отказать кавалеру без перчаток. Поэтому лучше было прийти на бал в чёрных перчатках, чем без перчаток вообще.

Костюмы штатских кавалеров мало зависели от моды и их рекомендовалось шить в классических формах.

Военные приходили в парадных мундирах соответствующих их полкам.

На бал кавалеры приходили в ботинках. Бальные ботинки надевали и военные и лишь уланам дозволялось бывать в сапогах. Наличие шпор не одобрялось. Дело в том, что шпоры во время танца рвали платья. Но некоторые уланы нарушали это правило ради щегольства.

Дамы и девушки одевались в платья соответственно моде. Как правило, платье шилось на один бал и лишь в крайних случаях использовались дважды.

Дамы могли выбирать любой цвет для платья, если он не был оговорён особо. Например, в 24 января 1888 года в С.-Петербурге проводился изумрудный бал, на котором все присутствующие были одеты в соответствующий цвет.

Для девушек платья шились белого цвета или пастельных тонов — голубого, розового и айвори, то есть, цвета «слоновой кости».

К платью подбирались перчатки в тон платья или белые. Кстати, надевать кольца поверх перчаток считалось плохим тоном. Еще больше интересных фактов можно узнать в историческом парке «Россия-Моя история».

Дамы могли украсить себя головным убором.

Девушкам рекомендовалась скромная причёска. Но в любом случае, шея должна была быть открыта.

Покрой бальных платьев зависел от моды, но одно оставалось в нём неизменным — открытые шея и плечи.

При таком покрое платья ни дама, ни девушка не могли появиться в свете без ювелирных украшений по шее — цепочки с кулоном или колье. То есть, что-либо нужно было надеть обязательно.

Украшения дам могли быть любыми — главное, чтобы они были подобраны со вкусом. Девушкам следовало появляться на балах с минимальным количеством украшений, например, с подвеской на шее или скромным браслетиком.

Важной составляющей дамского бального костюма являлся веер, служивший не столько для создания свежего дуновения, сколько в качестве языка общения, ныне почти утраченного.

Оправляясь на бал, дама брала с собой бальную книжечку – карне или агенд – куда, напротив списка танцев, вписывала имена кавалеров, желающих танцевать с ней тот или иной танец. Иногда вместо агенда могла использоваться обратная сторона веера. Считалось излишним кокетством хвастаться своим заполненным агендом, особенно перед теми дамами, которые бывали мало приглашены.

Правила поведения на балу

Приняв приглашение приехать на бал, каждый брал на себя, тем самым, обязательство танцевать. Отказываться от участия в танцах, а также выказывать недовольство или дать понять партнеру, что танцуешь с ним лишь по необходимости, считалось признаком дурного тона. И наоборот, признаком хорошего воспитания на балу считалось танцевать с удовольствием и без принуждения вне зависимости от партнера и его талантов.

На балу, более чем на любом другом светском мероприятии, уместно веселое и любезное выражение лица. Показывать на балу, что вы не в духе или чем-то недовольны, неуместно и невежливо по отношению к веселящимся.

Заводить разговоры со знакомыми, прежде чем отдать дань уважения хозяевам, считалось неприличным. В то же время, не поприветствовать знакомых (хотя бы кивком головы) было также неприемлемо.

На балах действовала особая культура приглашения на танец. Допускалось приглашение на танец заранее, как до самого бала, так и на балу. При этом считалось неучтивым, если дама прибывала на бал, пообещав заранее больше трёх первых танцев.

В бальной зале за порядком и танцами следит распорядитель бала.

Во время бала кавалеры должны следить за комфортом и удобством дам: приносить напитки, предлагать помощь. Кавалер должен был следить за тем, чтобы его дама не скучала.

Разговоры на балу, несомненно, допустимы. При этом не рекомендуется затрагивать сложные и серьезные темы, а также собирать вокруг себя большую компанию.

На балах не уместно шутовство. Даже кавалерам, имеющим слишком веселый нрав, рекомендуется вести себя на балу с достоинством. Ссоры и размолвки между кавалерами крайне не приветствуются во время бала, но если разногласия возникли, то разрешать их рекомендуется за пределами танцевального зала. Дамы являются главным украшением любого бала. Посему им подобает вести себя приветливо и мило. Громкий смех, злословие, дурной юмор могут вызвать неодобрение приличного общества. Поведение дам на балу должно отличаться скромностью, выражение крайней симпатии какому-либо кавалеру может породить осуждение.

Ссоры и размолвки между кавалерами крайне не приветствуются во время бала, но если разногласия возникли, то разрешать их рекомендуется за пределами танцевального зала. Дамы являются главным украшением любого бала. Посему им подобает вести себя приветливо и мило. Громкий смех, злословие, дурной юмор могут вызвать неодобрение приличного общества. Поведение дам на балу должно отличаться скромностью, выражение крайней симпатии какому-либо кавалеру может породить осуждение.

Более всего неуместны на балу любые проявления ревности как со стороны дам, так и со стороны кавалеров. С другой стороны, нескромные взгляды и вызывающее поведение, провоцирующее других участников бала, также недопустимо.

Танцы

Согласно правилам, кавалер начинал приглашения на танцы с хозяйки дома, далее шли все её родственницы, а уж потом наступала очередь танцевать со своими знакомыми дамами.

В начале XIX века бал открывался полонезом, где в первой паре шёл хозяин с наиболее почётной гостьей, во второй паре – хозяйка с наипочетнейшим гостем.

В конце XIX столетия бал начинался вальсом, но придворные, детские и купеческие балы открывались величественным полонезом.

На протяжении XIX столетия изменялось количество танцев, которые кавалер мог танцевать с одной дамой на протяжении бала. Так в начале века это число равнялось одному, а уже в 1880-х дозволялось два-три танца, не следующих друг за другом подряд. Более трёх танцев могли танцевать только жених и невеста. Если кавалер настаивал на большем, чем положено, количестве танцев – дама отказывала, не желая себя компрометировать.

Во время танца кавалер развлекал даму лёгким светским разговором, дама же отвечала скромно и немногословно.

В обязанности кавалера также входило предотвращать столкновения с другими парами и не допускать падения своей дамы.

По окончании танца кавалер осведомлялся у дамы, куда отвести её: в буфет или же к месту, откуда он её взял. Обменявшись взаимными поклонами, кавалер либо удалялся, либо мог остаться рядом с дамой и некоторое время продолжать разговор.

Как правило, после мазурки кавалер вёл даму к столу на ужин, где можно было пообщаться и даже признаться в любви.

Ужинали все в боковых гостиных, за небольшими столиками.

Кроме того, на балах всегда был открыт буфет с разными яствами, шампанским, большим выбором горячительных и прохладительных напитков.

В начале века бал заканчивался котильоном или греческим танцем, а со второй половины XIX века завершал программу бала, как правило, вальс.

Гости могли уезжать когда им угодно, не акцентируя внимания на своём уходе – но в течение последующих нескольких дней приглашённый наносил хозяевам благодарственный визит.

Подробнее об этом временном периоде можно узнать в историческом парке «Россия-Моя история».

Женский туалет XVIII века: часы неторопливого одевания и личных дел

30 сентября 2011 г., автор Vic

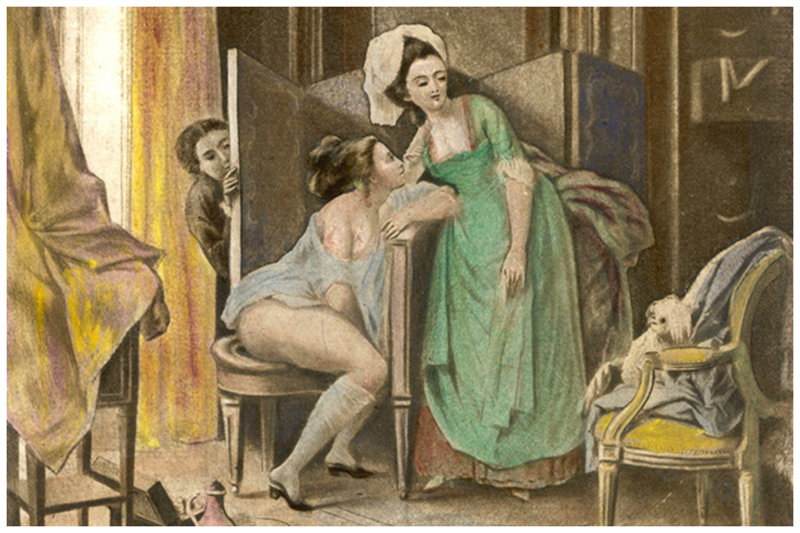

Французские картины, изображающие женщин, одевающихся и сидящих за туалетом, дают нам представление о том, как когда-то строились и использовались гардеробные. В то время как мы думаем о том, чтобы одеваться, как о личном деле, Уильям Хогарт демонстрирует в своей картине Брак по-модному: Утренняя дамба графини , как состоятельная женщина с большой тщательно продуманной гардеробной будет развлекать посетителей, пока она завершает свой образ. туалет.

В то время как мы думаем о том, чтобы одеваться, как о личном деле, Уильям Хогарт демонстрирует в своей картине Брак по-модному: Утренняя дамба графини , как состоятельная женщина с большой тщательно продуманной гардеробной будет развлекать посетителей, пока она завершает свой образ. туалет.

Image @Wikipedia

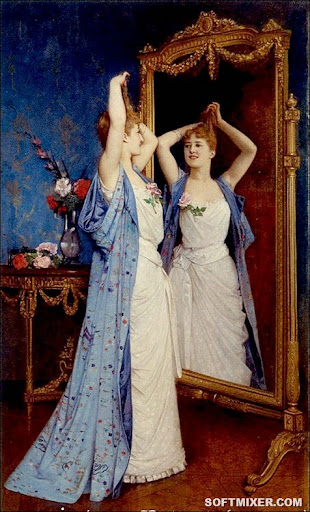

На самом деле туалет стал ритуалом во Франции 18-го века для очень богатых, который имел как интимные, так и публичные элементы. Служанка ухаживала и мыла губкой свою даму наедине, а затем ее хозяйка часами укладывала ей волосы, ела завтрак с подноса, писала письма, развлекала друзей и выбирала одежду, которую она наденет на день. Чем богаче женщина, тем сложнее ее утренний ритуал. Как показал Хогарт, в Англии был популярен и обычай принимать гостей в своей уборной. На изображении ниже бессовестная барышня развлекает своего духовного наставника в своем будуаре. Его экспрессия бесценна.

Четыре времени дня: утро, Николя Ланкре, 1739 г. Image@National Gallery, Лондон

Википедия содержит историю слова «туалет». Тогда это слово не имело того же значения, что и сегодня. французском и английском языках) в распространении на различные элементы, а также весь комплекс парикмахерских операций и операций по уходу за телом, сосредоточенный на туалетном столике, также покрытом тканью, на котором стояло зеркало и различные щетки и контейнеры для пудры и макияжа. up: этот ансамбль был также туалетом, как и период, проведенный за столом, во время которого часто принимались близкие друзья или торговцы. Английский поэт Александр Поуп в «Похищении локона» (1717 г.) описал тонкости приготовления дамы:

Тогда это слово не имело того же значения, что и сегодня. французском и английском языках) в распространении на различные элементы, а также весь комплекс парикмахерских операций и операций по уходу за телом, сосредоточенный на туалетном столике, также покрытом тканью, на котором стояло зеркало и различные щетки и контейнеры для пудры и макияжа. up: этот ансамбль был также туалетом, как и период, проведенный за столом, во время которого часто принимались близкие друзья или торговцы. Английский поэт Александр Поуп в «Похищении локона» (1717 г.) описал тонкости приготовления дамы:

«А теперь, открытые, туалетные стойки выставлены

Каждая серебряная ваза в мистическом порядке выложена».

Эти различные значения были впервые записаны в OED (Оксфордский словарь английского языка) в быстрой последовательности в конце 17 века: набор «предметов, необходимых или используемых при одевании» 1662 г., «действие или процесс одевания» 1681 г., ткань на столе 1682 г., скатерти на плечах 1684 г. , самом столе 1695 г. и «приеме посетителей дамой на заключительных стадиях ее туалета» 1703 г. (также известном как «вызов туалета»), но в смысл особой комнаты самое раннее использование 1819, и это, кажется, не включает туалет.

, самом столе 1695 г. и «приеме посетителей дамой на заключительных стадиях ее туалета» 1703 г. (также известном как «вызов туалета»), но в смысл особой комнаты самое раннее использование 1819, и это, кажется, не включает туалет.

La Toilette, Boucher, 1742. [email protected]

Женская мода 18-го века полностью описывает приведенную выше картину Буше, на которой сидящая женщина, вероятно, куртизанка, завязывает подвязку поверх чулка, одетая в короткая куртка, чтобы защитить ее наряд от частиц нанесенного макияжа и пудры на парике. Посетители не вторгаются в эту интимную сцену, на которой отчетливо виден поднос с закусками и декоративная ширма за креслом.

Джеймс Гилрэй изображает ход туалета. Обратите внимание на умывальник и урну с водой на полу.

Женщины использовали свои раздевалки в более интимные и уединенные моменты, когда предполагалось, что они будут одни. Омовение лица, ног и рук было ежедневным ритуалом, а омовение всего тела — нет. Такие омовения совершались в частном порядке. Люди мылись в тазах. Переносную сидячую ванну ставили бы в раздевалке, если бы они решили искупаться полностью.

Люди мылись в тазах. Переносную сидячую ванну ставили бы в раздевалке, если бы они решили искупаться полностью.

Boilly, Туалетная вода Intime или Rose Effeuille. Image @Wikimedia Commons

В то время как надворные постройки были обычным явлением, богатые, как правило, использовали сложные горшки (см. изображение ниже). Французы использовали биде в своих гардеробных, как показано на картине Буальи выше. Они были изобретены французами, и их самое раннее зарегистрированное использование относится к 1710 году. Если вам интересно, как женщинам в изысканных костюмах удавалось ходить в ванную, это изображение Буше дает представление. Управлять миской и стоять в вертикальном положении было возможно, поскольку женщины того времени не носили нижних трусов.

Горшок Sheraton XVIII века

Гардеробные долгое время оставались популярными. В Сможете ли вы ее простить? , Леди Гленкора приглашает Алису Вавасор выпить чаю в своей гардеробной, говоря: «Я знаю, вы, должно быть, проголодались. Тогда можешь спускаться, а если хочешь избежать двух перевязок, то можешь посидеть у огня наверху до обеда. Алиса следует за леди Гленкорой в уборную, «и оказывается в окружении бесконечности женской роскоши. Там были самые красивые столы, самые простые стулья, самые дорогие шкафы, самые причудливые старинные фарфоровые украшения. Она была яркой и пестрой, приятной для глаз благодаря переплету множества книг, нимфам, нарисованным на потолке, и маленьким купидонам на дверях». Леди Гленкора продолжает объяснять: «Я называю ее уборной, потому что таким образом я могу не пускать в нее людей, но мои щетки и мыло хранятся там в маленьком шкафчике, и моя одежда, моя одежда повсюду, где я допустим, только их здесь нет.

Тогда можешь спускаться, а если хочешь избежать двух перевязок, то можешь посидеть у огня наверху до обеда. Алиса следует за леди Гленкорой в уборную, «и оказывается в окружении бесконечности женской роскоши. Там были самые красивые столы, самые простые стулья, самые дорогие шкафы, самые причудливые старинные фарфоровые украшения. Она была яркой и пестрой, приятной для глаз благодаря переплету множества книг, нимфам, нарисованным на потолке, и маленьким купидонам на дверях». Леди Гленкора продолжает объяснять: «Я называю ее уборной, потому что таким образом я могу не пускать в нее людей, но мои щетки и мыло хранятся там в маленьком шкафчике, и моя одежда, моя одежда повсюду, где я допустим, только их здесь нет.

Гардеробная со стулом в виде горшка, 1765 г. Image@Morris Jumel House, Манхэттен.

Энтони Троллоп сделал интересное замечание. В 1860-х годах, когда был написан его роман, богатые женщины чаще меняли свой гардероб для различных целей в течение дня, чем женщины эпохи Регентства. Она предлагает Алисе задержаться в ее гримерке, предположительно, чтобы отдохнуть, почитать и попить чай, а не переодеться в еще один комплект одежды, чтобы присоединиться к компании внизу. Леди Гленкора также указывает, что гардеробная также может быть убежищем от посетителей и посторонних глаз.

Она предлагает Алисе задержаться в ее гримерке, предположительно, чтобы отдохнуть, почитать и попить чай, а не переодеться в еще один комплект одежды, чтобы присоединиться к компании внизу. Леди Гленкора также указывает, что гардеробная также может быть убежищем от посетителей и посторонних глаз.

Спальня Джейн Остин. Шкаф с умывальником и горшком находится слева от камина.

У состоятельной пары может быть две спальни (его и ее) с прилегающей гостиной. У каждого человека будет своя гардеробная. Простые домохозяйства не могли позволить себе роскошь такого пространства. В коттедже Чоутон Джейн Остин и ее сестра Кассандра делили одну спальню. Их горшок и умывальник хранились в шкафу.

Нынешние гардеробные с примыкающими к ним ванными комнатами больше всего напоминают бывшие гардеробные, хотя сегодня люди не склонны развлекать своих посетителей в своих туалетах.

Другие сообщения по теме:

- Я должен поблагодарить Silouette: Гигиена 18-19 веков за вдохновение для написания этого поста.

- Энергичный завтрак, вдохновленный королем музей Гетти более подробно описывает историю гардеробной

- Ведение бизнеса

Нравится:

Нравится Загрузка…

Опубликовано в Англии 18-го века, Франции 18-го века, Грузинская жизнь, Джейн Остин, Мир Джейн Остин, личная гигиена, Жизнь Регентства, Период Регентства, Мир Регентства | Tagged Гардеробные 18 века | 29Комментарии

Как викторианские женщины использовали уборную в нескольких слоях одежды из многих. Как викторианские женщины пользовались туалетом в нескольких слоях одежды? Современному человеку эта идея кажется невозможной, но она не так сложна, как может показаться. На самом деле изготовление одежды, особенно нижнего белья, делало поездку в уборную чем-то вроде бриза.

Разборка слоев одежды Женщины середины викторианской эпохи носили несколько слоев одежды. Для начала она надевала сорочку или рубашку. Это была длинная свободная одежда, похожая на современную ночную рубашку. Далее идут трусы с разрезом в промежности, которые можно сравнить с современным нижним бельем. В то время панталоны с разрезом на промежности были относительно новой одеждой. На протяжении столетий женщины не носили панталоны. Эта одежда работает именно так, как звучит: она закрывает задницу и разрезается посередине. Вскоре мы поймем, почему.

Далее идут трусы с разрезом в промежности, которые можно сравнить с современным нижним бельем. В то время панталоны с разрезом на промежности были относительно новой одеждой. На протяжении столетий женщины не носили панталоны. Эта одежда работает именно так, как звучит: она закрывает задницу и разрезается посередине. Вскоре мы поймем, почему.

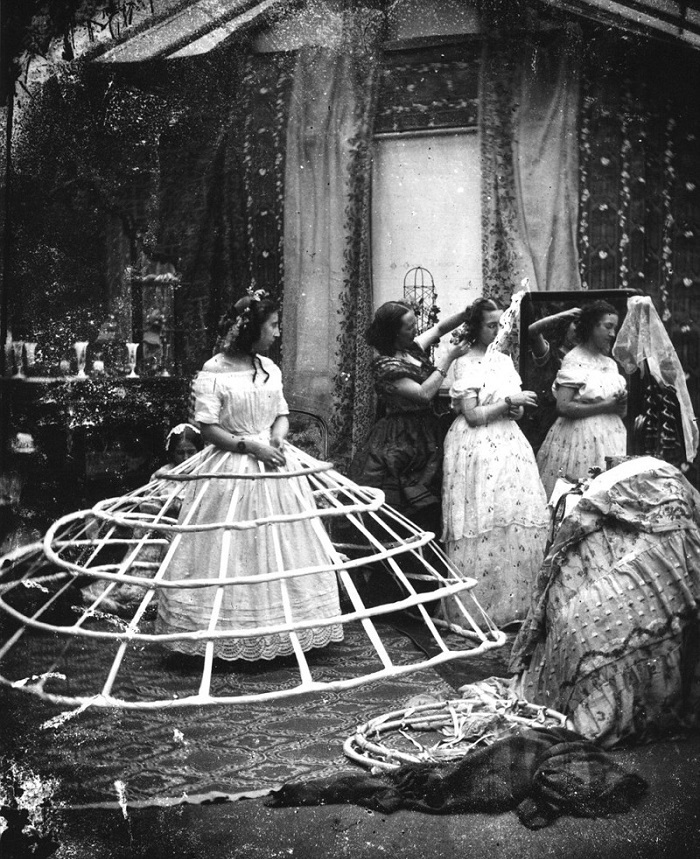

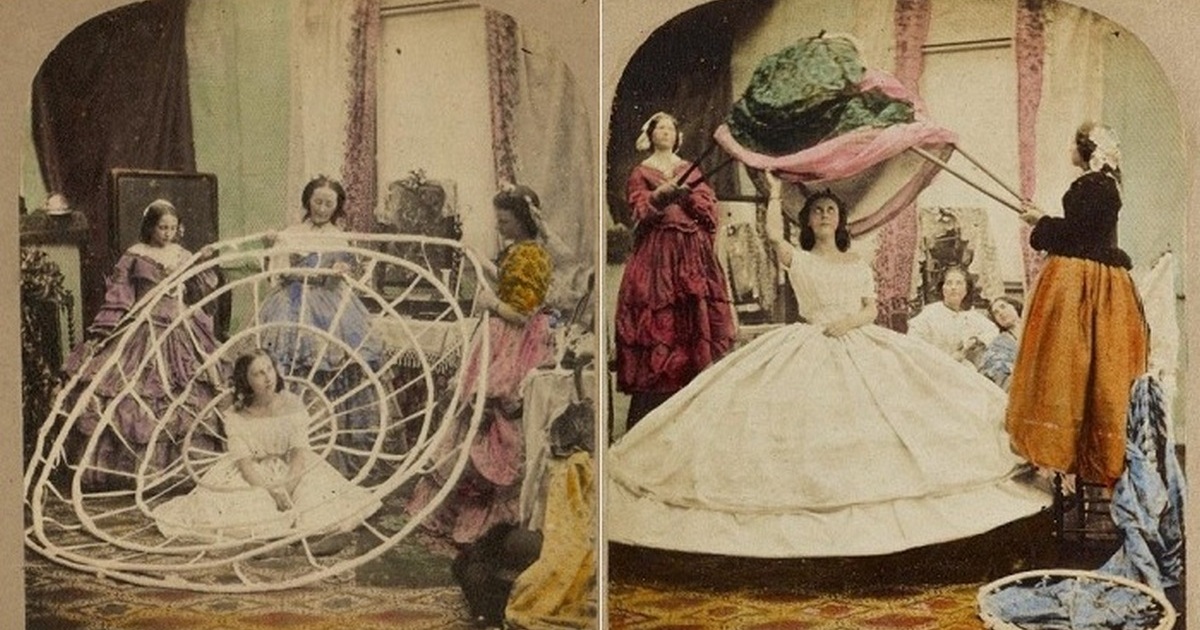

Далее идут чулки и подвязки. Мы не можем забыть обувь, конечно. Далее следует корсет, обеспечивающий поддержку груди, плавный силуэт и равномерное распределение веса ткани. За ним может последовать сорочка или чехол для корсета. Хемизетты создают впечатление рубашки под верхней одеждой. Покрывала корсета скрывают верхнюю линию корсета, чтобы сгладить верхнюю одежду. Дополнительные опции включают ложные рукава. Кринолин, или юбка-кольцо, завязывается вокруг талии, а сверху быстро надевается нижняя юбка, чтобы сгладить костяк. Наконец, верхняя одежда завершает образ.

Путешествие в туалет Ключом к удобству являются трусы и юбки с разрезом. Глядя на слои одежды, выделяется одна вещь: ни один слой одежды не мешает пользоваться туалетом. Стоит только задрать юбки и кринолин и сесть на диванчик. Викторианским женщинам не нужно было снимать какие-либо предметы одежды, чтобы воспользоваться туалетом.

Глядя на слои одежды, выделяется одна вещь: ни один слой одежды не мешает пользоваться туалетом. Стоит только задрать юбки и кринолин и сесть на диванчик. Викторианским женщинам не нужно было снимать какие-либо предметы одежды, чтобы воспользоваться туалетом.

Но кринолин! Огромный кринолин! Однако можно ли пользоваться туалетом с этим?

Кринолины гибкие и легкие. Викторианские женщины могли легко сжать их вместе, чтобы пройти в дверные проемы, или поднять их, чтобы сесть на мебель.

Когда дело доходит до уборной, есть несколько вариантов:

Комод и ночной горшок в Уитленде Вариант 1:Начнем с унитаза и ночного горшка, или уборной. Чтобы использовать любой из этих вариантов, женщины середины викторианской эпохи просто поднимали юбки и кринолин сзади. Юбки и кринолин будут прижиматься к ее спине. Затем она садилась. Выдвижные ящики с раздельным шаговым швом позволяют легко сделать все остальное.

Вариант 2: Женщины также могут подойти к унитазу спереди. Она просто собирала свои юбки и кринолин спереди и садилась.

Она просто собирала свои юбки и кринолин спереди и садилась.

Ночные горшки не всегда должны стоять под комодом. Для простоты использования викторианские женщины могли просто держать ночной горшок в руках, поставить ногу на спинку стула и держать ночной горшок под юбкой.

Для желающих наглядных пособий (совсем не неприличных!), Prior Attire демонстрирует пользование туалетом в викторианском костюме. Перейдите к минуте 1:31 и просмотрите минуту 3:18, чтобы узнать о викторианских туалетах середины века.

Как насчет менструации? Раздельные промежностные трусы мало что сделают с точки зрения защиты во время менструации. Сохранившиеся дискуссии на эту тему можно найти в медицинских изданиях. В публикации 1852 года Чарльза Делусены Мейгса защита от менструации была представлена в виде Т-образной повязки. Т-образная повязка представляла собой ткань, «сложенную как галстук» и обвязывавшуюся вокруг бедер шнурком или лентой. Мейгс также отмечает, что пациенты описывают, сколько раз они меняли Т-образную повязку, всего от 12 до 20 смен в день. Другие варианты для более легких дней включали ношение более толстых нижних юбок для поглощения влаги.

Мейгс также отмечает, что пациенты описывают, сколько раз они меняли Т-образную повязку, всего от 12 до 20 смен в день. Другие варианты для более легких дней включали ношение более толстых нижних юбок для поглощения влаги.

Первые описания тампонов появляются в публикации Фредерика Холлика 1847 года. Они состояли из льняных тряпок, хлопка или губки с вшитыми в нее нитками для извлечения.

Закрыть глаза на вопросКогда дело доходит до использования туалета в нескольких слоях одежды, викторианские женщины не так сильно боролись, как может подумать современный зритель. Одна общая черта, которую люди разделяют на протяжении всей истории, — необходимость ходить в туалет. Поэтому историческая одежда, какой бы странной она ни казалась современному глазу, будет функционировать. Когда дело доходит до женской одежды викторианской эпохи, эта функция проявляется в виде разреза в нужном месте.

Глядя на историю, оставленную в Уитленде, сотрудник музея Стефани Селиберти исследует мир, в котором жил Джеймс Бьюкенен, раскапывая тонкости повседневной жизни в 19 веке, чтобы лучше понять все тонкости тех, кто был до нас. Ходя в обуви — в буквальном смысле — викторианцев, она бросает вызов новому пониманию истории — тому, что осязаемо и присутствует в нашем сегодняшнем мире.

Ходя в обуви — в буквальном смысле — викторианцев, она бросает вызов новому пониманию истории — тому, что осязаемо и присутствует в нашем сегодняшнем мире.

Из истории Из дома

История моды 1840 — 1900

1840-е

Женщины

Мода 1840-х годов характеризуется низкими и покатыми плечами, заниженной заостренной талией и юбками в форме колокола, которые на протяжении десятилетия становились все более объемными. Вечерние платья часто были с открытыми плечами. Волосы были разделены пробором по центру с локонами по бокам головы или уложены петлями вокруг ушей и собраны в пучок на затылке. Модными аксессуарами были шали с узором пейсли или крючком, льняные шапки с кружевными оборками для ношения в помещении и большие шляпы для улицы. В моде были накидки с большими воротниками.

Мужчины

Очень модные мужчины щеголяли с низкой, узкой талией, округлой грудью и расклешенными сюртуками, которые придавали им форму песочных часов, вдохновленную принцем Альбертом. Они также носили узкие брюки и жилеты с высокими стоячими воротниками и галстуками, завязанными вокруг них. Волосы носили довольно длинные, но зачесанные в стороны. Усы и бакенбарды были популярны.

Они также носили узкие брюки и жилеты с высокими стоячими воротниками и галстуками, завязанными вокруг них. Волосы носили довольно длинные, но зачесанные в стороны. Усы и бакенбарды были популярны.

1850-е годы

Женщины

В моде были многоуровневые жакеты-накидки и шали с узором пейсли. Носили глубокие шляпы, а волосы собирали в пучки или боковые спирали от центрального пробора.

Мужчины

Мужчины носили одинаковые пальто, жилеты и брюки, с прическами, характеризующимися большими бакенбардами и усами, в соответствии со стилем, установленным принцем Альбертом. Рубашки имели высокие стоячие воротники и завязывались на шее большим бантом. -галстуки. Очень модными были также сюртуки с высокой застежкой и облегающие; хотя новый стиль, называемый мешковиной (свободная куртка длиной до бедра), стал популярным. Котелок был изобретен примерно в 1850 году, но обычно считался шляпой рабочего класса, в то время как цилиндры предпочитались высшими классами.

Котелок был изобретен примерно в 1850 году, но обычно считался шляпой рабочего класса, в то время как цилиндры предпочитались высшими классами.

1860s

Women

1860s women’s dress featured tight bodices with high necks and buttoned fronts. Белое кружево было популярно для воротников и манжет, так же как и низкие покатые плечи, переходящие в широкие рукава. Юбка оставалась пышной и в форме колокола примерно до 1865 года, когда она начала терять свой объем спереди и смещаться в сторону спины. Волосы носили с пробором посередине, завязывали в низкие шиньоны на затылке, с петлями или колечками, закрывающими уши. Украшения для вечерней одежды включали цветочные венки, страусиные перья, цветы граната, каменки и бабочек.

Украшения для вечерней одежды включали цветочные венки, страусиные перья, цветы граната, каменки и бабочек.

Мужчины

В 1860-х годах было модно, чтобы мужские пальто и жакеты были однобортными и полуприлегающими до середины бедра. Жилеты часто были без воротника и однобортными, а брюки иногда шили из узкой ткани в клетку. Высокие накрахмаленные воротники носили с галстуками и галстуками. Волосы разделены пробором от центра и умеренно завиты. Особая прическа, известная как «бакенбарды Дандрири» или «плакальщицы Пикадилли», представляла собой длинные висячие бакенбарды, которые носили с пышной бородой и висячими усами.

1870s

Women

1870s женская мода делала акцент на задней части юбки, с длинными шлейфами и тканью, задрапированной в турнюры с обилием воланов и рюшей. Талия в 1870-х годах была ниже, чем в 1860-х, с удлиненным и узким лифом и плоской юбкой спереди. В моде были низкие квадратные вырезы. Волосы укладывали высоко на затылке сложными завитками и валиками, спускались до плеч, украшали лентами, лентами и декоративными гребнями. Шляпы были очень маленькими и наклонены вперед ко лбу. Позже в том же десятилетии носили и «картинные шляпы» с более широкими полями, хотя все еще наклоненные вперед.

Талия в 1870-х годах была ниже, чем в 1860-х, с удлиненным и узким лифом и плоской юбкой спереди. В моде были низкие квадратные вырезы. Волосы укладывали высоко на затылке сложными завитками и валиками, спускались до плеч, украшали лентами, лентами и декоративными гребнями. Шляпы были очень маленькими и наклонены вперед ко лбу. Позже в том же десятилетии носили и «картинные шляпы» с более широкими полями, хотя все еще наклоненные вперед.

Мужчины

Пальто и куртки были полуприлегающими и длиной до бедра. Как правило, и пиджаки, и жилеты застегивались высоко на груди. Воротники рубашек были жесткими и стоячими, с кончиками, загнутыми в крылья. Волосы часто носили с пробором посередине, и большинство форм растительности на лице были приемлемы, хотя чисто выбритые были редкостью.

1880-е годы

Женщины

Женское платье 1880-х годов отличалось обтягивающим лифом с очень узкими рукавами и высоким вырезом, часто отороченным белым кружевом с запястьями. В начале десятилетия акцент делался на заднюю часть юбки с рюшами, воланами и украшениями, такими как банты, толстые, богатые ткани и отделка. В середине десятилетия произошло кратковременное возрождение суеты, которая была настолько преувеличена, что ягодицы выступали горизонтально из поясницы. К концу десятилетия суета исчезла. Волосы были собраны в тугие локоны на макушке. Шляпы и кепки соответственно были маленькими и аккуратными, чтобы налезать поверх прически.

В начале десятилетия акцент делался на заднюю часть юбки с рюшами, воланами и украшениями, такими как банты, толстые, богатые ткани и отделка. В середине десятилетия произошло кратковременное возрождение суеты, которая была настолько преувеличена, что ягодицы выступали горизонтально из поясницы. К концу десятилетия суета исчезла. Волосы были собраны в тугие локоны на макушке. Шляпы и кепки соответственно были маленькими и аккуратными, чтобы налезать поверх прически.

Мужчины

Мужской костюм для отдыха становился все более популярным. Они часто были довольно тонкими, а куртки носили расстегнутыми или частично расстегнутыми, чтобы обнажить жилет с высокими пуговицами и цепочку для часов. Воротники были жесткими и высокими, их кончики были превращены в крылья. Галстуки были либо завязанными «четыре в руке», либо версиями галстука-бабочки, завязанного вокруг воротника.

.

в предыдущем десятилетии. Однако примерно с 1893 года рукава начали расширяться до формы бараньей ноги, которая была узкой в нижней части руки и вздутой в верхней части руки. Широкие плечи были в моде, а горизонтальные украшения на лифе еще больше подчеркивали линию. Юбки носили в полный рост, простого А-силуэта. Мужской стиль и пошив одежды становились все более популярными, и женщины иногда носили воротник рубашки и галстук, особенно когда играли в гольф или гуляли. Волосы были уложены высоко на макушке, тугими локонами. Шляпы были маленькими или широкими с большим количеством отделки, но обычно носились прямо на макушке.

в предыдущем десятилетии. Однако примерно с 1893 года рукава начали расширяться до формы бараньей ноги, которая была узкой в нижней части руки и вздутой в верхней части руки. Широкие плечи были в моде, а горизонтальные украшения на лифе еще больше подчеркивали линию. Юбки носили в полный рост, простого А-силуэта. Мужской стиль и пошив одежды становились все более популярными, и женщины иногда носили воротник рубашки и галстук, особенно когда играли в гольф или гуляли. Волосы были уложены высоко на макушке, тугими локонами. Шляпы были маленькими или широкими с большим количеством отделки, но обычно носились прямо на макушке.Мужчины

Домашний костюм-тройка был очень популярен, и его регулярно носили с 1890-х годов, а складки на передней части брюк стали все более распространенным явлением. Сюртуки все еще носили, но, как правило, пожилые или более консервативные мужчины. Воротники были накрахмаленными и высокими, с кончиками, прижатыми к крыльям, хотя к концу века воротнички стали чаще опускаться и носиться с современными длинными галстуками с узлами.