Совместимость микроэлементов | это… Что такое Совместимость микроэлементов?

Толкование

- Совместимость микроэлементов

Совместимость микронутриентов — взаимодействие между витаминами и минеральными веществами в процессе их усвоения организмом.

Содержание

- 1 Возможные проявления отрицательного взаимодействия микроэлементов в пище

- 2 Синергизм (положительное взаимодействие)

- 3 Литература

- 4 Ссылки

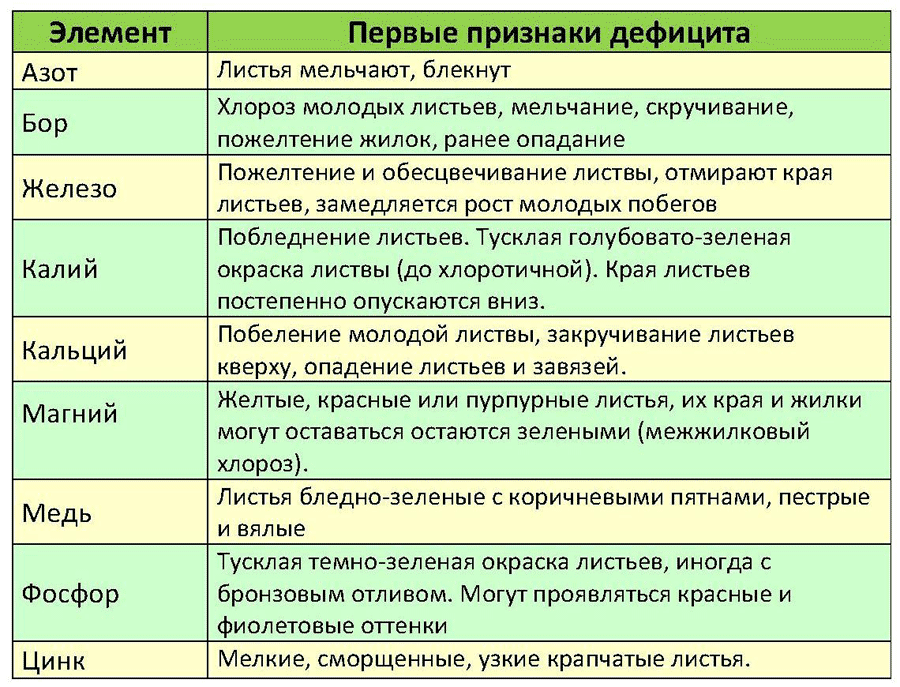

Возможные проявления отрицательного взаимодействия микроэлементов в пище

- Цинк и медь взаимно антогонистичны, так как каждый мешает усвоению другого, приводя потенциально к дисбалансу. [1]

- Цинк, железо и кальций мешают усвоению друг друга [2][3].

- Кальций и железо уменьшают усвоение марганца.

- Витамин Е плохо совместим с железом.

- Витамин С плохо совместим с витаминами группы В.

- Повышенный уровень витамина С способен вызвать дефицит меди.

- Бета-каротин снижает уровень витамина Е.

Синергизм (положительное взаимодействие)

- Витамин А позволяет организму использовать запас железа, находящийся в печени.

- Результат взаимодействия витамина Е и селена направлен на защиту жировых тканей организма.

- Витамин В6 увеличивает биодоступность магния.

- Магний увеличивает количество витамина В6, обладающего способностью проникать в клетки.

- Бор проявляет способность стабилизировать потребление организмом кальция, магния и фосфора.

- Для усвоения кальция необходим витамин D.

- Витамин D улучшает усвоение фосфора.

- Витамин С улучшает усвоение хрома.

- Медь улучшает усвоение и увеличивает пользу, приносимую железом.

- Селен усиливает антиоксидантный эффект витамина Е.

- Цинк при взаимодействии с марганцем активизирует супероксиддисмутазу, которая необходима для нейтрализации свободных радикалов, вызывающих многочисленные повреждения в клетках.

- Витамин К способствует кальцию в строительстве костной ткани и правильной сворачиваемости крови.

Литература

- ↑ Yadrick MK, Kenney MA & Winterfeldt EA (1989)Iron, copper, and zinc status: response to supplementation with zinc or zinc and iron in adult females. American Journal of Clinical Nutrition 49, 145—150.

- ↑ Дроздов В.Н., Носкова К.К., Петраков А.В. (2007)Эффективность всасывания железа при раздельном и одновременном приеме с кальцием. Терапевт. № 9, 47–51.

- ↑ Shrimton D. H. (2008)Микронутриенты и их взаимодействие. Российский медицинский журнал. Т. 16., № 7.

- Коровина Н.А.«Минеральные вещества в мультивитаминных препаратах». Фармацевтический вестник № 38 (317) от 25 ноября 2003 г.

Ссылки

Wikimedia Foundation. 2010.

2010.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

- Совместная декларация о доктрине оправдания

- Совместные парады 1939 года

Полезное

Совместимость витаминов и микроэлементов: что нужно знать перед покупкой | Здоровье

Каждую секунду в нашем организме происходят сотни процессов и химических реакций. Для их поддержания требуются витамины и микроэлементы, которые ускоряют обмен веществ, становятся основой для кровяных телец, мышечных и нервных волокон. Но не все компоненты сочетаются между собой: иногда они мешают друг другу «работать», что сказывается на самочувствии человека.

Врачи давно изучают совместимость витаминов и микроэлементов, чтобы подобрать наиболее эффективные формулы и соединения. Многие фармацевтические компании отказываются от больших комплексов в пользу монопрепаратов, усиливая компоненты аминокислотами и натуральными экстрактами.

Как правильно сочетать витамины

При определенном сочетании можно значительно усилить пользу некоторых микроэлементов. Запомните основные рекомендации и применяйте их при необходимости:

Запомните основные рекомендации и применяйте их при необходимости:

- Ретинол или витамин А вырабатывает зрительный пигмент, запускает регенерацию тканей. Процесс усиливается при добавлении аскорбиновой кислоты, витамина Е, цинка и железа. Но при переизбытке токоферола возникает аллергическая реакция или высыпания на коже.

- Аскорбиновая кислота повышает всасываемость витаминов В5 и В9, поддерживает работу нервной системы. В сочетании с кальцием она укрепляет костную ткань. Одновременный прием с витаминами А и Е делает ее отличным антиоксидантом.

- Витамин В12 можно принимать с другими микроэлементами этой группы и кальцием, не опасаясь его вымывания из костей пациента.

- Витамин Д отлично работает в связке с фосфором и кальцием, защищая от переломов, остеопороза, снижения плотности костной ткани людей старшего возраста.

- Токоферол или витамин Е – природный антиоксидант, поддерживающий эластичность и молодость кожи. Для повышения эффекта выбирайте комплексы с добавлением селена и аскорбиновой кислоты.

- Витамин К важен для процесса кроветворения. Для его усвоения необходимо добавлять в пищу витамин В2. В сочетании с кальцием он отлично укрепляет кости.

Микроэлементы не менее важны для полноценной работы нашего организма. Их часто сочетают с витаминами для усиления эффекта. Если возникает дефицит и развивается авитаминоз, принимайте их дополнительно в следующих комбинациях:

- Железо необходимо для поддержания уровня гемоглобина и снижения гипоксии тканей. Для его усвоения организму требуется витамины А, В3 и аскорбиновая кислота.

- Кальций – основной материал для построения костей. Он хорошо усваивается только в сочетании с витаминами В6 и В12, магнием, бором.

- Фосфор «работает» в связке с витамином Д, заметно усиливая действие последнего. Это укрепляет костную ткань, иммунитет и нервную систему человека.

- Магний необходим для сохранения спокойствия при стрессах. Его, как и цинк, лучше принимать с витаминами группы В.

Такой правильный прием приносит только пользу. Он исключает передозировку, снижает риск аллергической реакции и делает лечение более эффективным. В идеале рекомендуется предварительно сделать анализ, подтверждающий уровень определенного вещества в крови или тканях.

Он исключает передозировку, снижает риск аллергической реакции и делает лечение более эффективным. В идеале рекомендуется предварительно сделать анализ, подтверждающий уровень определенного вещества в крови или тканях.

Несовместимость витаминов и минералов: основные позиции

При изучении полезных свойств врачи обнаружили, что некоторые вещества подавляют активность друг друга. Для получения пользы их рекомендовано принимать в один день, но с разницей в 4–6 часов. Наиболее «проблемные» комбинации:

- Уровень кальция понижается при переизбытке в крови магния и железа, что провоцирует остеопороз и хрупкость костей.

- Железо не усваивается из пищи и комплексов при одновременном приеме с магнием, токоферолом, хромом и витамином В12.

- Медь не следует принимать с аскорбиновой кислотой, витамином Е и В5. При ее завышенных показателях практически не поступает в кровь железо, снижается уровень гемоглобина.

- Магний мешает усвоению водорастворимых витаминов В1 и Е, подавляет поглощение тканями кальция, создавая дефицит.

- Цинк не рекомендуется сочетать с кальцием и железом, пить в одном комплексе с фолиевой кислотой.

Врачи настоятельно не рекомендуют заниматься самолечением и принимать витаминные комплексы без медицинских показаний. Высокие дозы некоторых витаминов и микроэлементов, их накопление в тканях могут спровоцировать ухудшение самочувствия, нарушение сна, тахикардию и другие осложнения.опубликовано econet.ru

7-ми дневная детокс программа для похудения и очищения

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.

Парадокс высокосовместимых микроэлементов — новый взгляд на фракционную кристаллизацию | Журнал петрологии

Фильтр поиска панели навигации Journal of PetrologyЭтот выпускPetrologyBooksJournalsOxford Academic Термин поиска мобильного микросайта

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации Journal of PetrologyЭтот выпускPetrologyBooksJournalsOxford Academic Термин поиска на микросайте

Расширенный поиск

Статья журнала

М. Дж. О’ХАРА,М. Дж. О’Хара *

Ищите другие работы этого автора на:

Оксфордский академический

Google ученый

Северная Франция

Н. ФРЮ

ФРЮ

Ищите другие работы этого автора на:

Оксфордский академический

Google ученый

Journal of Petrology , том 37, выпуск 4, август 1996 г., страницы 859–890, https://doi.org/10.1093/petrology/37.4.859

Опубликовано:

01 августа 1996 г.

3 История статьи

Получено:

29 июля 1995 г.

Принято:

11 марта 1996 г.

Опубликовано:

01 августа 1996

Фильтр поиска панели навигации Journal of PetrologyЭтот выпускPetrologyBooksJournalsOxford Academic Термин поиска мобильного микросайта

ЗакрытьФильтр поиска панели навигации Journal of PetrologyЭтот выпускPetrologyBooksJournalsOxford Academic Термин поиска на микросайте

Расширенный поиск

Полевые отношения в расчлененных вулканических террейнах и внутренние свидетельства устойчивого котектического характера низкого давления в изверженных базальтах указывают на частую и существенную модификацию жидких составов той или иной формой частичной кристаллизации в земной коре. совместимые микроэлементы не демонстрируют заметных вариаций и крайнего истощения, которые, по прогнозам, являются результатом идеальной фракционной кристаллизации (PFC). Несовершенная фракционная кристаллизация, повторное заполнение магматических камер во время фракционирования и кристаллизация на месте являются важными факторами, которые могут помочь объяснить этот кажущийся парадокс. В этой статье исследуется другой эффект, объединение остаточных жидкостей от различных степеней частичной кристаллизации, который может помочь разрешить этот парадокс, даже при этом обеспечивая совершенную фракционную кристаллизацию во всех точках магматического очага. Интеграция таких остаточных жидкостей через толщу зоны кристаллизации явно выражена, хотя и не реализована, в модели кристаллизации in situ, предложенной Ленгмюром (Nature 340, 19).9–205, 1989). Его можно отделить как процесс для целей математического моделирования от базовой концепции частичной кристаллизации небольших пакетов магмы с повторным перемешиванием остаточных жидкостей с основным телом магмы.

совместимые микроэлементы не демонстрируют заметных вариаций и крайнего истощения, которые, по прогнозам, являются результатом идеальной фракционной кристаллизации (PFC). Несовершенная фракционная кристаллизация, повторное заполнение магматических камер во время фракционирования и кристаллизация на месте являются важными факторами, которые могут помочь объяснить этот кажущийся парадокс. В этой статье исследуется другой эффект, объединение остаточных жидкостей от различных степеней частичной кристаллизации, который может помочь разрешить этот парадокс, даже при этом обеспечивая совершенную фракционную кристаллизацию во всех точках магматического очага. Интеграция таких остаточных жидкостей через толщу зоны кристаллизации явно выражена, хотя и не реализована, в модели кристаллизации in situ, предложенной Ленгмюром (Nature 340, 19).9–205, 1989). Его можно отделить как процесс для целей математического моделирования от базовой концепции частичной кристаллизации небольших пакетов магмы с повторным перемешиванием остаточных жидкостей с основным телом магмы.

Этот контент доступен только в формате PDF.

© Oxford University Press

Раздел выпуска:

Статьи

Скачать все слайды

Реклама

Цитаты

Альтметрика

Дополнительная информация о метриках

Оповещения по электронной почте

Оповещение об активности статьи

Предварительные уведомления о статьях

Оповещение о новой проблеме

Оповещение о текущей проблеме

Оповещение о теме

Получайте эксклюзивные предложения и обновления от Oxford Academic

Ссылки на статьи по телефону

Последний

Самые читаемые

Самые цитируемые

Микроструктура и текстура шпинелевой короны вокруг базальтового ксенокристалла корунда

Плохое поведение барометров: оценка влияния аналитической и экспериментальной неопределенности на термобарометрические расчеты клинопироксена в коровых условиях

Известково-щелочные плутоны в прототетической внутриокеанской дуге (Килианский ороген, Северо-Западный Китай): значение для построения коры дуги

Роль смешения магм в петрогенезе эоценовых ультракалиевых лав, Западный Юньнань, ЮЗ Китая

Обратное моделирование для ограничения состава исходного расплава кимберлита, богатого CO2: разработка модели и применение к дайке Махуаагаа, юго-запад Гренландии

Реклама

конспектов лекций | Геохимия микроэлементов | Науки о Земле, атмосфере и планетах

| LEC # | ТЕМЫ |

|---|---|

| 1 | Начало геохимии (PDF) |

| 2 | Термодинамическое рассмотрение твердых растворов ТЭ (PDF) |

| 3 | Коэффициент разделения (PDF) |

| 4 | Ионная модель связи и роль ионных радиусов в понимании распределения микроэлементов между фазами (PDF) |

| 5 | Номенклатура для классификации микроэлементов (PDF) |

| 6 | Определение коэффициентов разделения (PDF) |

| 7 | Определение коэффициентов распределения: обсуждение экспериментального подхода (PDF) Приложение (PDF) |

| 8 | Дополнительные примеры экспериментальных подходов к определению коэффициентов разделения TE (PDF) |

| 9 | Изменения содержания микроэлементов в простых системах расплав-твердое тело (PDF) |

| 10 | Фракционная кристаллизация (PDF) |

| 11 | Дробное плавление (PDF) |

| 12 | Сложные модели плавки (PDF) |

| 13 | Ограничения на модели расплава, возникающие из-за неравновесия в системе распада Th-U (PDF) |

| 14 | Ионообменная хроматография (PDF) |

Ссылки

Альбареде Ф. и Ю. Боттинга. «Кинетическое неравновесие в разделении микроэлементов между вкрапленниками и лавой-хозяином». Geochimica et Cosmochimica Acta 36 (1972): 141–56.

и Ю. Боттинга. «Кинетическое неравновесие в разделении микроэлементов между вкрапленниками и лавой-хозяином». Geochimica et Cosmochimica Acta 36 (1972): 141–56.

Birle, J.D., G.V. Gibbs, et al. «Коровая структура природных оливинов. (PDF — 1,1 МБ)» Амер Минерал 53 (1968): 807–24.

Бланди, Дж. и Б. Вуд. «Распределение урана, тория и их дочерних элементов в расплаве минералов». В Геохимия серии урана: обзоры по минералогии и геохимии . Том. 52. Под редакцией Бурдона, Хендерсона, Лундстрема и Тернера. Минеральное общество Америки, 2003 г., стр. 50–123. ISBN: 9780939950645.

Bowen, NL Эволюция магматических пород . Dover Publications (1956 г.) оригинального издания (1928 г.).

Бернс, Р. Г. Минералогические приложения теории кристаллического поля . Издательство Кембриджского университета, 2005. ISBN: 9780521017855. [Предварительный просмотр в Google Книгах]

. Кэмерон М. и Дж. Дж. Папике. «Кристаллическая химия силикатов пироксенов в пироксенах». В обзорах по минералогии . Том. 7. Под редакцией Prewitt. Минеральное общество Америки, 1982.

В обзорах по минералогии . Том. 7. Под редакцией Prewitt. Минеральное общество Америки, 1982.

Дейл И. М. и П. Хендерсон. «Распределение переходных элементов в базальтах, содержащих вкрапленники, и последствия для структуры расплава». 24-й международный геологический конгресс, секция 10 (1972): 105–11.

Эггинс, С. М. «Петрогенезис гавайских толеитов: 2, аспекты динамической сегрегации расплава». Вклады в минералогию и петрологию 110, вып. 2–3 (1992): 398–410.

Эллиотт, Т. «Фракционирование и Th во время плавления мантии: реприза». Химическая геология 139 (1997): 165–83.

Foley, S.F., S.E. Jackson, et al. «Коэффициенты распределения микроэлементов для клинопироксена и флогопита в щелочном лампрофире из Ньюфаундленда с помощью LAM-ICP-MS». Геохим Космохим Акта 60, №. 4 (1996): 629–38.

Фристоун, И. К. и Д. Л. Гамильтон. «Роль жидкостной несмесимости в генезисе карбонатитов — экспериментальное исследование». Вклады в минералогию и петрологию 73, вып. 2 (1980): 105–17.

Вклады в минералогию и петрологию 73, вып. 2 (1980): 105–17.

Гаст, П. В. «Фракционирование микроэлементов и происхождение типов толеита и щелочной магмы». Геохим Космохим Акта 32, вып. 10 (1968): 1057–86.

———. «Химический состав и строение Луны». Луна 5, вып. 1–2 (1972): 121–48.

Гольдшмидт В. М. Геохимия . Clarendon Press, 1954. [Предварительный просмотр в Google Книгах]

.Гордон, П. Принципы фазовых диаграмм в системах материалов . Макгроу-Хилл, 1968.

.Харт, С. «Равновесие во время плавления мантии: модель фрактального дерева». Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 90, no. 24 (1993): 11914–18.

Харт Б. и М. Киркли. «Распределение микроэлементов между клинопироксеном и гранатом: данные из мантийных эклогитов». Химическая геология 136, вып. 1–2 (1997): 1–24.

Хертоген Дж. и Р. Гийбелс. «Расчет фракций микроэлементов при частичном плавлении». Геохим Космохим Acta 40, №. 3 (1976): 313–22.

Геохим Космохим Acta 40, №. 3 (1976): 313–22.

Хантер, Р. Х. и Д. Маккензи. «Равновесная геометрия карбонатного расплава в породах мантийного состава». Earth and Planetary Science Letters 92, вып. 3–4 (1989): 347–56.

Johnson, K.T.M., H.J.B. Dick, et al. «Плавление в верхней мантии океана: ионный микрозонд Stufy диопсидов в абиссальных перидотитах». Журнал геофизических исследований: Solid Earth 95, вып. Б3 (1990): 2662–78.

Кольстед, Д.Л. «Структурная реология и проницаемость частично расплавленных пород низкоплавких фракций». Geophys Monograph Amer Geophysical Union 71 (1992): 103–122. Под редакцией Фиппс-Морган, Блэкман и Синтон.

Langmuir, C.H., E. Klein, et al. «Петрологическая систематика базальтов срединно-океанических хребтов: ограничения образования расплава под океанскими хребтами». Монография Geophys Amer Geophysical Union 71 (1992): 183–280. Под редакцией Фиппс-Морган, Блэкман и Синтон.

Лиман, В. П. и К. Ф. Шайдеггер. «Коэффициенты распределения оливина / жидкости и тест на равновесие кристалл-жидкость». Earth and Planetary Science Letters 35, вып. 2 (1997): 247–57.

Lin, J.K., S.D. Jacobsen, et al. «Электронный спиновый переход железа в глубокой мантии Земли». EOS, Trans Amer Geophys Union 88, №. 2 (2007).

Линдстром, Д. Дж. и Д. Ф. Вейл. «Распределение переходных металлов между диопсидом и сосуществующими силикатными жидкостями. I. Никель, кобальт и марганец». Геохим Космохим Акта 42, вып. 6 (1978): 817–31.

Линдстром, Д. Дж. «Экспериментальное исследование распределения переходных металлов между клинопироксеном и сосуществующими силикатными жидкостями». Кандидатская диссертация, Орегонский университет, 1976 г.

Лундстрем, К.С. «Неравновесие уранового ряда в базальтах Срединно-океанического хребта: наблюдения и модели образования базальтов». В Геохимия серии урана: обзоры по минералогии и геохимии . Том. 52. Под редакцией Бурдона, Хендерсона, Лундстрема и Тернера. Минеральное общество Америки, 2003 г., стр. 175–214. ISBN: 9780939950645.

Том. 52. Под редакцией Бурдона, Хендерсона, Лундстрема и Тернера. Минеральное общество Америки, 2003 г., стр. 175–214. ISBN: 9780939950645.

Маргариц М. и А. В. Хофманн. «Диффузия Sr, Ba и Na в обсидиане». Геохим Космохим Акта 42, вып. 6 (1978): 595–605.

Мейсон, Б.М. Виктор Мориц Гольдшмидт: отец современной геохимии. (Специальная публикация № _. 4) _ Геохимическое общество, 1992. ISBN: 9780941809030.

Маккей, Г. «Распределение РЗЭ в кристаллах и жидкости в базальтовых системах: экстремальное фракционирование РЗЭ в оливине». Геохим Космохим Acta 50, №. 1 (1986): 69–79.

Маккензи, Д. « 230 Th- 238 U Неравновесие и процессы плавления под осями хребта». Earth and Planetary Science Letters 72, вып. 2–3 (1985): 149–57.

Mysen, B., and M.G. Seitz. «Распределение микроэлементов, определенное с помощью картирования бета-трека: экспериментальное исследование с использованием углерода и самария в качестве примеров». Журнал геофизических исследований 80, вып. 17 (1974): 2627–35.

Журнал геофизических исследований 80, вып. 17 (1974): 2627–35.

Нагасава, Х., и К.С. Шнетцлер. «Распределение редкоземельных, щелочных и щелочноземельных элементов между вкрапленниками и кислой магматической магмой». Geochimica et Cosmochimica Acta 35, вып. 19(1971): 953–68.

Навон О. и Э. Столпер. «Геохимические последствия просачивания расплава: верхняя мантия как хроматографическая колонка». _Журнал геологии 95, вып. 3 (1987): 285–307.

Pfånder, J. A., C. Munter, et al. «Nb / Ta и Zr / Hf в базальтах океанических островов — значение для дифференциации коры и мантии и судьба ниобия». Earth and Planetary Science Letters 254, no. 1–2 (2007): 158–72.

Филпоттс, Дж. А. и К. С. Шнетцлер. «Коэффициенты распределения матрицы вкрапленников для K, Rb, Sr и Ba с применением к генезису анортозитов и базальтов». Geochimica et Cosmochimica Acta 34, вып. 3 (1970): 307–22.

Рибе, Н. «Генерация и состав парциальных расплавов в мантии Земли». Earth and Planetary Science Letters 73, вып. 2–4 (1985): 361–76.

Earth and Planetary Science Letters 73, вып. 2–4 (1985): 361–76.

Ribbe, PH, изд. «Химия, структура и номенклатура полевых шпатов». В Минералогия полевого шпата: обзоры по минералогии. Том. 2. Минеральное общество Америки, 1983. ISBN: 9780939950140.

Рёддер Э. и П. В. Вейблен. «Петрология включений силикатного расплава, Аполлон-11 и Аполлон-12 и земные эквиваленты». В Материалы Лунной научной конференции Geochimica et Cosmochimica Acta . Том. 1, Доп. 2. MIT Press, 1971, стр. 507–528. ISBN: 9780262120579.

Шиллинг, Дж. Г. и Дж. В. Винчестер. «Редкоземельное фракционирование и магматические процессы». В Мантия Земли и Планеты Земной группы . Под редакцией С. К. Ранкорна. Уилли, 1967, стр. 267–283.

Schmidt, M.W., A. Dardon, G. Chazot, et al. «Зависимость распределения расплава рутила Nb и Ta от состава расплава и фракционирования Nb / Ta в процессах субдукции». Earth and Planetary Science Letters 226, no. 3–4 (2004): 415–32.

3–4 (2004): 415–32.

Schnetzler, C.C., and J.A. Philpotts. «Коэффициенты распределения редкоземельных элементов между магматическим матричным материалом и породообразующими минеральными вкрапленниками — II». Geochimica et Cosmochimica Acta 34, вып. 3 (1970): 321–40.

Шеннон, Р. Д. «Пересмотренные эффективные ионные радиусы и систематические исследования межатомных расстояний в галогенидах и халькогенидах». Acta Crystallographica A32 (1976): 751–67.

Шеннон, Р. Д. и К. Т. Превитт. «Эффективные ионные радиусы в оксидах и фторидах». Acta Crystallographica B25 (1969): 925–96.

Шоу, Д. М. «Фракционирование микроэлементов во время анатексиса». Geochimica et Cosmochimica Acta 34, вып. 2 (1970): 237–43.

———. «Модели плавления микроэлементов». В Происхождении и распространении элементов . Под редакцией Л. Аренса. Материалы 2-го симпозиума. Pergamon Press, 1979, стр. 577–86. ISBN: 9780080229478.

Симидзу, Н. «Редкоземельные элементы в гранатах и клинопироксенах из гранатовых лерцолитовых конкреций в кимберлите». Earth and Planetary Science Letters 25, вып. 1 (1995): 26–32.

«Редкоземельные элементы в гранатах и клинопироксенах из гранатовых лерцолитовых конкреций в кимберлите». Earth and Planetary Science Letters 25, вып. 1 (1995): 26–32.

Takazawa, E., F.A. Frey, et al. «Геохимические доказательства миграции расплава и реакции в верхней мантии». Природа 359 (1992): 55–8.

Тейлор, С. Р. Лунная наука: взгляд после Аполлона. Pergamon Press, 1975. ISBN: 9780080182735.

Vasseur, G., J. Vernieres, et al. «Моделирование переноса микроэлементов между мантийным расплавом и гетерогранулированной перидотитовой матрицей». Журнал петрологии , вып. 2 (1991): 41–54. Особые лерцолиты.

Уотсон, Э. Б. «Коэффициенты распределения двух жидкостей: экспериментальные данные и геохимические последствия». Вклады в минералогию и петрологию 56, вып. 1 (1976): 119–34.

———. «Распределение марганца между форстеритом и силикатной жидкостью». Геохимика и Космохимика Acta 41, вып.

J. O’HARA, N. FRY, Парадокс хорошо совместимых микроэлементов — новый взгляд на фракционную кристаллизацию, Journal of Petrology , Volume 37, Issue 4, 19 августа96, страницы 859–890, https://doi.org/10.1093/petrology/37.4.859

J. O’HARA, N. FRY, Парадокс хорошо совместимых микроэлементов — новый взгляд на фракционную кристаллизацию, Journal of Petrology , Volume 37, Issue 4, 19 августа96, страницы 859–890, https://doi.org/10.1093/petrology/37.4.859