Личность и социализация личности. Шпаргалка для подготовки к ЕГЭ по Обществознанию

Личность (от лат. «персона») – маска, в которой выступал античный актер. Личность – понятие, обозначающее человека в системе общественных отношений. Личность – субъект социальной деятельности, обладающий совокупностью социально-значимых черт, свойств, качеств и т.д. Человеком рождаются, а личностью становятся в процессе социализации.Индивидуальность: Индивид – один из людей. Индивидуальность (биолог.) – специфические черты, присущие определенной особи, организму в силу сочетания наследственных и приобретенных свойств. ——— (психология) – целостная характеристика определенного человека через его темперамент, характер, интересы, интеллект, потребности и способности. Способности – индивидуальные особенности личности, позволяющие ей успешно заниматься определенной деятельностью. Формирование способностей происходит на основе задатков. Характер (от греч. «печать», «чеканка») – индивидуальное сочетание устойчивых особенностей личности, проявляющихся в типичных способах поведения.

В науке существуют два подхода к характеристике личности:

1) Сущностные (наиболее важные для понимания человека) характеристики. Личность – активный участник свободных действий, как субъект познания и изменения мира. Личностными признаются такие качества, которые определяют образ жизни и самооценку индивидуальных способностей.

2) Рассматривает личность через набор функций и ролей. Человек проявляет себя в самых разных обстоятельствах.

Социализация – процесс воздействия общества на индивида на протяжении всей жизни. Развитие личности идет через самоидентификацию (отождествление себя с другими людьми и обществом в целом или его группами), поиск своего «Я», субъективное переживание своей неповторимости, индивидуальности. Социальная среда оказывает влияние на формирование личности. Формирование индивидуального «Я» дополняется «Я» социальным. В этом возникают противоречия. Развитая личность не должна иметь внешних запретов, т.к. она воспитала внутренние требования и нормы, которые делают внешние ограничения ненужными. Подлинно развитая личность всегда находится в противодействии с обществом.

В этом возникают противоречия. Развитая личность не должна иметь внешних запретов, т.к. она воспитала внутренние требования и нормы, которые делают внешние ограничения ненужными. Подлинно развитая личность всегда находится в противодействии с обществом. Тема о роли личности в истории отдельных комментариев не требует.Подробнее см. Глава 1 — Общество. Материалы для подготовки к ЕГЭ по Обществознанию

Тема 8. Индивид, индивидуальность, личность. Социализация индивида

Понятия «индивид», «индивидуальность», «личность» в научной и популярной литературе употребляются как близкие по значению, но они не являются синонимами.

Индивид (от лат. individuum – неделимый, неразделенный) – это единичный представитель человеческого рода, конкретный носитель всех социальных и психологических черт человечества: разума, воли, потребностей, интересов и т. д. (человек как отдельная особь среди других людей).

Индивидуальность – это неповторимое своеобразие проявлений человека, подчеркивающая исключительность, многосторонность и гармоничность, естественность и непринужденность его деятельности(человек как один из многих, но с учетом его личных особенностей: внешний облик, манера поведения, характер и т. д.).

д.).

Личность (от лат. persona – особа) – это человеческий индивид, являющийся субъектом сознательной деятельности, обладающий совокупностью социально значимых черт, свойств и качеств, которые он реализует в общественной жизни (человек с социально значимыми качествами).

Структура личности

• Социальный статус – место человека в системе общественных отношений.

• Социальная роль – образ поведения, одобренный нормативно и соответствующий социальному статусу.

• Направленность – потребности, интересы, взгляды, идеалы, мотивы поведения.

Не всякий человек является личностью. Человеком рождаются, личностью становятся в процессе социализации.

Социализация(от лат. socialis – общественный) – это процесс усвоения и дальнейшего развития индивидом культурных норм и социального опыта, необходимых для успешного функционирования в обществе.

Процесс социализации продолжается всю жизнь, поскольку человек за это время осваивает множество социальных ролей.

Социализация охватывает все процессы включения индивида в систему общественных отношений, складывания у него социальных качеств, т. е. формирует способность участвовать в социальной жизни.

Все, что влияет на процесс социализации, обозначается понятием «агенты социализации». К ним относятся: национальные традиции и обычаи; государственная политика; средства массовой информации; социальное окружение; образование; самовоспитание.

Расширение и углубление социализации происходит:

– в сфере деятельности – расширение ее видов; ориентировка в системе каждого вида деятельности, т. е. выделение главного в ней, ее осмысление и т. п.

– в сфере общения – обогащение круга общения, углубление его содержания, развитие навыков общения.

– в сфере самосознания – формирование образа собственного «Я» («Я»-концепция) как активного субъекта деятельности, осмысление своей социальной принадлежности, социальной роли и др.

Образцы заданий

Прочитайте текст и выполните задания С1 – С4.

«Индивидуальность означает отграниченность, неповторимость личности, т. е. способность к самостоятельной жизни, к саморегулированию, к сохранению своей устойчивости. Человеческая индивидуальность, отличаясь такими признаками, как целостность, обособленность, неповторимость, автономность, свобода, наличие внутреннего „Я“, творчество, в то же время не только не означает разобщенности человека и общества, но, напротив, создает основу для их более глубокого единства. <…>

Уникальность, неповторимость личностей, взаимодополнение друг друга своими особенностями есть один из факторов успешного развития подлинно гуманного гармоничного общества. Индивидуализация является одним из моментов, связывающих людей. Известно, что взаимодействие вообще оказывается крепким, если в «другом» предмет находит дополнение самого себя, то, чего ему как таковому не хватает. Поэтому чем более развита индивидуальность, самостоятельность, инициатива, творчество каждого человека, тем богаче и сильнее общество в целом. <…>

<…>

Всякое проявление жизни индивида является проявлением и утверждением общественной жизни. Индивидуальная и общественная жизнь не отличны принципиально друг от друга, а выступают как две стороны жизни одного человека. <…>

Таким образом, неправомерно толкование индивидуального как только единичного и неповторимого. Определяя индивидуальность, мы делаем лишь акцент на том, что отличает людей друг от друга. Определяя личность, подчеркиваем общие, типические черты. <…>

Индивидуальность, которая, как уже отмечалось, может свободно развиваться лишь во взаимодействии с другими людьми, когда каждый человек дополняет, продолжает, обогащает благодаря своим особенностям другого человека, ничего общего не имеет с индивидуализмом. Индивидуализм означает противопоставление человека обществу, отношение к другим людям как к средству своего частного существования. Эта разорванность общества и личности, как правило, обращается против самого человека. Таким образом, в индивидуалистической интерпретации другой человек есть граница «для меня», в условиях развитых коллективистских отношений каждый другой есть не граница, а продолжение и дополнение «меня самого» (Спасибенко С. Г. Общее и индивидуальное в социальной структуре человека // Социально-гуманитарные знания. 2001. № 3. С. 98–101.).

Г. Общее и индивидуальное в социальной структуре человека // Социально-гуманитарные знания. 2001. № 3. С. 98–101.).

C1. Что такое индивидуальность? Каковы ее признаки?

Ответ: Индивидуальность означает отграниченность, неповторимость личности, т. е. способность к самостоятельной жизни, саморегулированию, сохранению своей устойчивости. С помощью понятия «индивидуальность» делается акцент на отличиях людей друг от друга.

Признаки индивидуальности: целостность, обособленность, неповторимость, автономность, свобода, наличие внутреннего «Я», творчество.

C2. Опираясь на текст, укажите, почему индивидуальность является одним из факторов развития подлинно гуманного гармоничного общества.

Ответ: Индивидуальность является одним из факторов развития подлинно гуманного гармоничного общества поскольку известно, что взаимодействие вообще оказывается крепким, если в «другом» предмет находит дополнение самого себя, чего ему как таковому не хватает. Поэтому чем более развита индивидуальность человека, выраженная в самостоятельности, инициативе, творчестве, тем богаче и сильнее общество в целом.

Поэтому чем более развита индивидуальность человека, выраженная в самостоятельности, инициативе, творчестве, тем богаче и сильнее общество в целом.

C3. Как автор определяет сущность понятия «личность»? Приведите с опорой на знания обществоведческого курса три важнейшие характеристики личности.

Ответ: Автор определяет личность как воплощение общего, типичного. В качестве важнейших характеристик личности могут быть названы: индивидуальность, духовность, социальный статус, коммуникативный характер.

C4. В тексте говорится о двуединстве общего и индивидуального как об одном из внутренних источников формирования личности. Поясните этот вывод одним из примеров.

Ответ: В качестве примера может быть приведен следующий: Формирование личности предполагает соотношение социально-типического (общего) и творчески индивидуального в человеке. Пренебрежение данным соотношением чревато тяжелыми последствиями. И общество, и человек страдают как от обезличивания, нивелировки, недооценки значения индивидуальности, так и от абсолютизации индивидуальных, неповторимых качеств человека.

Социализация личности

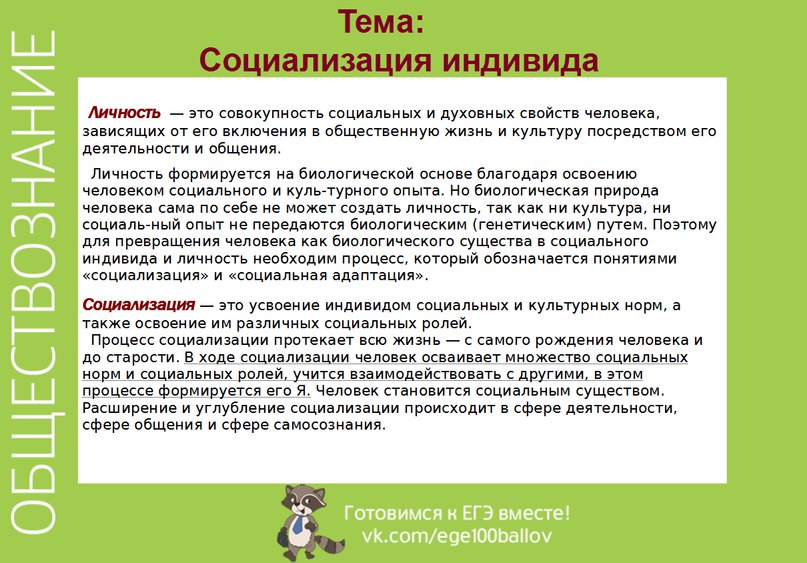

Личность – это совокупность социально значимых качеств человека;

совокупность социальных и духовных свойств человека, зависящих от его включения в общественную жизнь и культуру посредством его деятельности и общения.

Личность формируется на биологической основе, благодаря освоению человеком социального и культурного опыта. Но биологическая природа человека сама по себе не может создать личность, так как ни культура, ни социальный опыт не передаются биологическим (генетическим) путём. Поэтому для превращения человека как биологического существа в социального индивида и личность необходим процесс, который обозначается понятиями «социализация» и «социальная адаптация».

Социализация – это усвоение индивидом социальных и культурных норм, а также освоение им различных социальных ролей.

Обществу не безразлично, какой личностью станет индивид в

результате социализации. От этого зависит его отношение к другим людям, способ

решения конфликтов, готовность гармонично сочетать личные и общественные

интересы.

От этого зависит его отношение к другим людям, способ

решения конфликтов, готовность гармонично сочетать личные и общественные

интересы.

Поэтому мы также можем с вами говорить о том, что социализация

– это приучение человека к жизни в обществе, превращение его в полноценного члена общества.Процесс социализации протекает всю жизнь – с самого рождения человека и до старости. В ходе социализации человек осваивает множество социальных норм и социальных ролей, учится взаимодействовать с другими, в этом процессе формируется его «Я». Человек становится социальным существом.

Расширение и углубление социализации происходит в сфере деятельности, сфере общения и сфере самосознания.

В сфере деятельности происходит расширение видов социализации, ориентировка в системе каждого вида деятельности, выделение главного в ней, её осмысления.

В сфере общения происходит

расширение круга общения, углубление его содержания, развитие навыков общения.

В сфере самосознания происходит формирование образа собственного «Я» как активного субъекта деятельности, осмысление своей социальной принадлежности, социальной роли и другое.

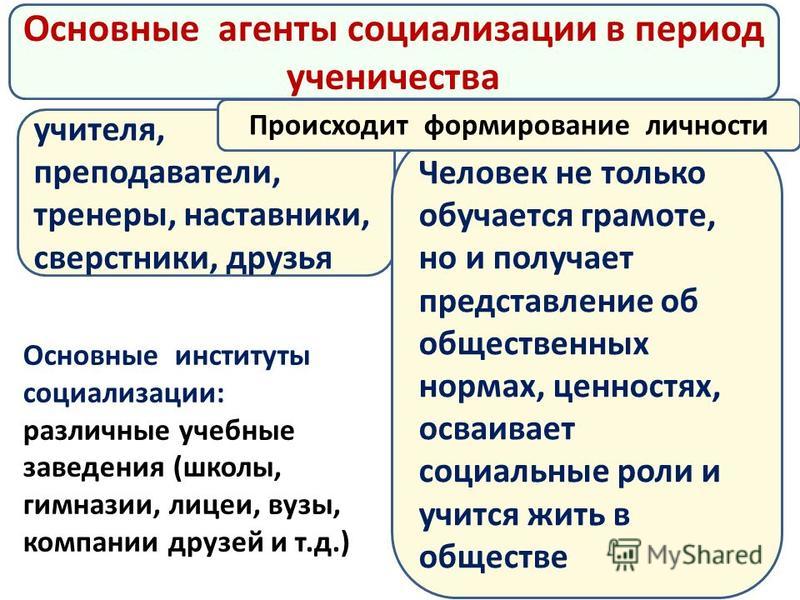

Большую роль в процессе социализации играют агенты социализации – это люди и учреждения, ответственные за обучение индивида культурным нормам и усвоение им социальных ролей.

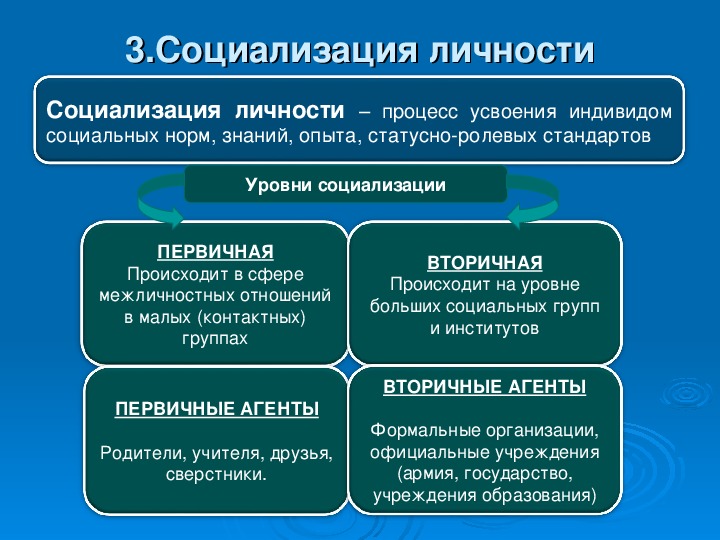

Выделяют первичную и вторичную социализацию.

Первичная социализация охватывает детство и юность, то есть период от рождения до формирования зрелой личности.

В процессе первичной социализации происходит приобретение общекультурных знаний, освоение начальных представлений о мире и характере взаимоотношений людей.

Агентами первичной социализации являются ближайшее социальное окружение человека: семья, родственники, друзья (все те, кто связаны с индивидом личными отношениями).

Для социализации в детском возрасте наиболее важны малые первичные

группы. В них человек осваивает различные социальные роли.

Большую роль в социализации индивида играют так называемые значимые другие.

Значимый другой – это общий термин для обозначения человека, который имеет важное значение. Его оценки и одобрение для жизни индивида очень важны, поскольку он их не только принимает, но и добивается.

Такие личности оказывают наибольшее влияние на формирование собственного «Я» при социализации. В качестве «значимых других» могут выступать родители, учителя, тренер спортивной команды, сверстники, более взрослые участники игр ребёнка, то есть все те люди, у которых ребёнок стремится перенять их роли и подражать им.

Агенты первичной

социализации универсальны и могут выполнять множество разных функций. Например, родители – обеспечивают средствами

существования, воспитывают, учат, являются друзьями.

Вторичная социализация – это процесс развития социально зрелой личности, связанный главным образом с овладением специальными знаниями и навыками.

Агенты вторичной социализации – это формальные организации, официальные учреждения: администрация школы, вуза, предприятия, армии, полиции, церкви, государства, работники средств массовой информации, лидеры партий и так далее.

Если агенты первичной социализации наиболее сильно влияют на человека в первой половине жизни, хотя их воздействие сохраняется всю жизнь, то агенты вторичной социализации (их называют также институтами социализации) преобладают во второй половине жизни человека и выполняют, как правило, одну-две социальные функции (например, школа даёт знания, церковь – духовное общение, СМИ – информацию и идеологическую обработку).

Принято выделять следующие этапы социализации: начальный, средний и завершающий.

Начальный этап социализации приходится на ранние детские годы, когда речь идёт о

приучении ребёнка к жизни в обществе. На данном этапе ключевую роль играет

семья.

На данном этапе ключевую роль играет

семья.

Начальная социализация не похожа на обучение в школе или институте. Обучение знаниям или профессии и обучение жизни – вещи разные. Школа не может научить девочку или мальчика быть хорошей домохозяйкой или заботливым отцом, тактичным или весёлым человеком.

В семье и малых группах обучаются не только знанию и правилам поведения, но там формируется эмоциональный мир ребёнка, закладываются его основные ценности. Социализация включает в себя обучение как одну из частей. Главным способом семейной социализации является восприятие и копирование детьми ролей и моделей поведения взрослых членов семьи.

В детстве примерно на 70% формируется человеческая личность, и если социализация в семье происходит плохо, человек может так и не стать полноценной личностью.

На среднем этапе социализация прежде всего проходит в процессе обучения.

На данном этапе самым

главным агентом социализации выступает – школа. В определённом возрасте

ребёнок проводит в ней значительную часть жизни. Здесь он продолжает

развиваться как личность в коллективе, учится преодолевать трудности, у него

формируется самооценка, которая остаётся с ним на всю жизнь. Поскольку школа

представляет собой часть более обширной социальной системы, она обычно отражает

доминирующую культуру с её ценностями и предрассудками. В школе ученик, помимо знаний, усваивает социальные правила, обогащает свой

социальный опыт в результате взаимодействия с учителями и сверстниками.

Здесь он продолжает

развиваться как личность в коллективе, учится преодолевать трудности, у него

формируется самооценка, которая остаётся с ним на всю жизнь. Поскольку школа

представляет собой часть более обширной социальной системы, она обычно отражает

доминирующую культуру с её ценностями и предрассудками. В школе ученик, помимо знаний, усваивает социальные правила, обогащает свой

социальный опыт в результате взаимодействия с учителями и сверстниками.

Завершающий этап – это социализация взрослого человека, осваивающего новые социальные роли.

Существует ещё один подход к выделению этапов социализации, который связан с именем американского психолога Джорджа Герберта Мида. Данный подход получил название теории ролей.

Согласно данной теории принято выделять следующие этапы социализации:

· имитация – когда дети копируют поведение взрослых, не понимая его мотивов. Мама или папа убирают в квартире, а дети им «помогают», используя свой игрушечный пылесос или любой предмет, хотя бы отдалённо напоминающий то, чем пользуются в данный момент взрослые;

· игровая

стадия –

дети копируют не просто отдельные действия, а социальные роли.

· коллективная игра – здесь уже речь идёт не о понимании одного партнёра, а об осознании интересов и ожиданий группы. Как при игре в футбол: есть какие-то общие правила, есть игровая стратегия команды. Человек учится оценивать своё поведение не только с собственной точки зрения и точки зрения другого индивида. Он сравнивает то, что делает, с существующими стандартами, общественными правилами, законами, нормами. Личность идентифицирует себя с социальным окружением. То есть относит себя к определённой социальной общности.

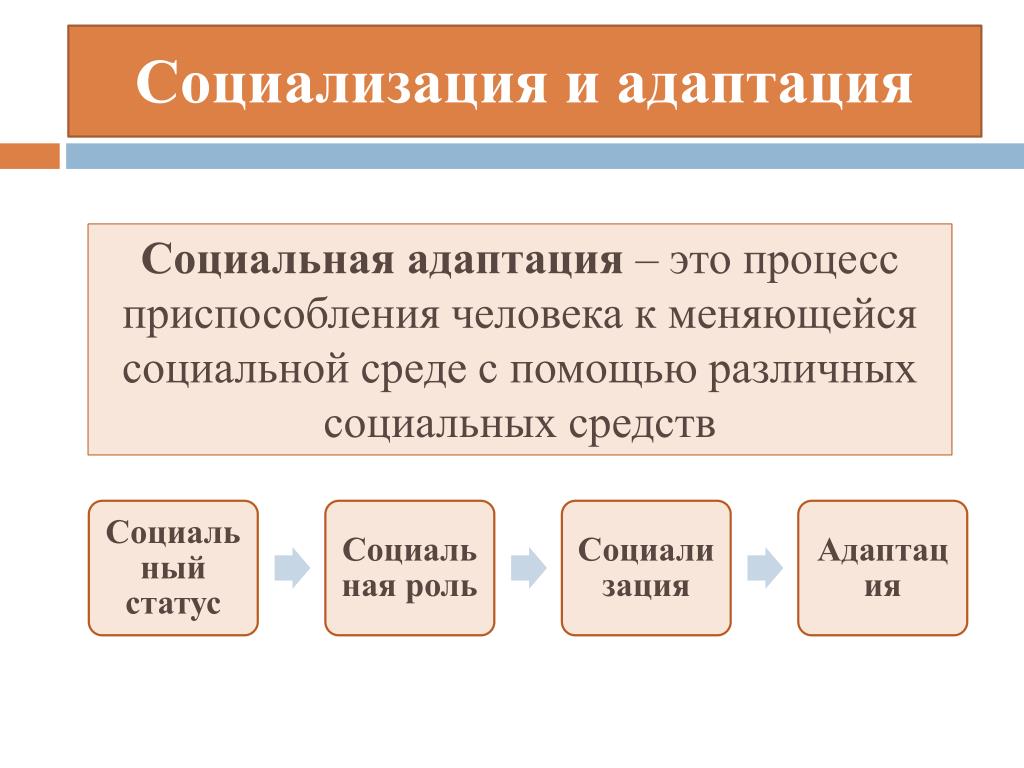

С

понятием социализации неразрывно связано и понятие социальной адаптации – это процесс

приспособления человека к меняющейся социальной среде с помощью различных

социальных средств.

Показателями адаптации могут быть: успешное выполнение индивидом своих социальных ролей, его высокий социальный статус, общая психологическая удовлетворённость социальной средой и многое другое.

Как мы с вами видим, социализация –это сложный, жизненно важный процесс. От него во многом зависит, как индивид сумеет реализовать свои задатки, способности, состояться как личность.

В конце нашего занятия попробуйте ответить на следующие вопросы:

1. Что такое личность?

2. Что такое социализация?

3. Чем отличается первичная социализация от вторичной социализации?

4. Кто такой «значимый другой»?

5. Назовите и охарактеризуйте этапы социализации.

6. Что такое социальная адаптация?

Вариант 21 | Варианты ЕГЭ

Выберите одно из предложенных ниже высказываний и на его основе напишите мини-сочинение.

Сформулируйте по своему усмотрению одну или несколько основных идей затронутой автором темы и раскройте её (их) с опорой на обществоведческие знания.

Для раскрытия сформулированной(-ых) Вами основной(-ых) идеи(-й) приведите рассуждения и выводы, используя обществоведческие знания (соответствующие понятия, теоретические положения).

Для иллюстрации сформулированных Вами основной(-ых) идеи(-й), теоретических положений, рассуждений и выводов приведите не менее двух социальных фактов/примеров из различных источников:

– из общественной жизни современного общества (реальные факты и модели социальных ситуаций), в том числе по материалам СМИ, интернет- ресурсов социологических служб;

– из личного социального опыта, в том числе события из Вашей жизни и жизни Ваших родственников/знакомых, прочитанные книги, просмотренные кинофильмы / театральные постановки и др.;

– из истории, включая историю науки и техники, литературы и искусства.

Каждый приводимый факт/пример должен быть сформулирован развёрнуто и подтверждать обозначенную основную идею, теоретическое положение, рассуждение или вывод / быть с ними явно связан. По своему содержанию примеры не должны быть однотипными (не должны дублировать друг друга).

29.1 Философия «История сама по себе не может ни принудить человека, ни вовлечь его в грязное дело» (Ж.-П. Сартр).

29.2 Экономика «Экономическая свобода — это свобода любой деятельности, включающей право выбора и сопряженные с этим риск и ответственность» (Ф. Хайек).

29.3 Социология, социальная психология «Каждый хочет быть исключением из правил, и из этого правила нет исключения» (М. Форбс).

29.4 Политология «Вся тайна политики состоит в том, чтобы знать время, когда солгать, и знать время, когда промолчать» (Маркиза де Помпадур).

29.5 Правоведение «Сущность права состоит в равновесии двух нравственных интересов: личной свободы и общего блага» (В. Соловьев)

Социализация

Социализацией называется процесс интеграции (включения) индивида в систему социальных связей через овладения социальными нормами. Социализация необходима для развития общества, так как в отличие от животных, чье поведение регулируется инстинктами, в человеке его «человеческое» не заложено. Социальные качества не являются врожденными, их необходимо приобретать. Социализация человека проходит от рождения и до самой смерти. Это связано с постоянным изменением мира и необходимостью подстраиваться к новым реалиям. Даже самым старым.

Во второй части ЕГЭ по обществознанию может встретиться следующий вопрос:

С помощью трех примеров проиллюстрируйте протекание процесса социализации человека.

Нужно смоделировать ситуации, в которых происходит усвоение человеком социальных норм и правил. Это должны быть очевидные и яркие ситуации. Сначала следует понять, какие именно нормы должна выражать ситуация, а уже потом иллюстрировать её. Пусть это будут следующие нормы и стратегии поведения в обществе:

- Умение трудиться, усидчивость.

- Понимание иерархии и умение подчиняться

- Сопереживание, сочувствие

Теперь к каждому пункту моделируем 1-2 ситуации, в которых происходит усвоение норм.

- В школе ребенка приучают выполнять домашнее задание и работать на уроке. В институте студенту необходимо самостоятельно усваивать большое количество информации и посещать библиотеку, чтобы успешно сдать сессию. Это воспитывает трудолюбие.

- Во время службы в армии солдат заставляют подчиняться старшему по званию. В семье бабушка приучает внука к дисциплине и заставляет мыть руки перед едой.

- Мама, гуляя с дочерью, подобрала на улице больного котёнка и вылечила его. Этим она подала пример сочувствия к тем, кто слабее и нуждается в помощи.

Записаться на курсы ЕГЭ по обществознанию в Красноярске вы можете позвонив по телефону +7(391)2-950-216, +7(391)2-4141-23

Глушенкова Ольга Александровна,

преподаватель истории и обществознания

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться ссылкой:

ПохожееРежим работы приёмной комиссии с 20.06.2021 по 17.08.2021

Часы работы:

- ПН-ЧТ — с 8:00 до 16:30

- ПТ — с 8:00 до 15:00

- ОБЕД — 12:00 — 12:30

- СБ, ВС — выходной

Телефон приёмной комиссии: +7 950 597-83-23

Работа на конкурс «Арт-Профи — ролик» на тему «Молодёжь Кузбассу»

Работа на конкурс «Арт-Профи — плакат» на тему «Профессии Кузбасса«

Работа на конкурс «Арт-Профи — плакат» на тему «Профессии Кузбасса»

Положение о XIII международной олимпиаде в сфере информационных технологий «IT-Планета»

Документы и рекомендации по дистанционному обучению

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУЗБАССА Против коррупции в образовании!

Профилактика гриппа и коронавирусной инфекции

УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ!Совершайте удобно платежи в адрес

Ленинск-Кузнецкого политехнического техникума

Через бесплатный интернет-банк Сбербанк Онлайн(или мобильное приложение Сбербанк онлайн):

На компьютере, подключенном к сети Интернет, наберите в адресной строке браузера https://online.sberbank.ru

Пройдите онлайн-регистрацию или введите постоянный логин и пароль, подтвердите вход SMS-паролем (потребуется карта Сбербанка с подключенной услугой «Мобильный банк»).

Для совершения платежа следуйте пунктам меню:

Платежи > в поисковой строке наберите: Л-Кузнецкий политехнический или 4212002624 >Л-Кузнецкий политехнический техникум > оплата по реквизитам> выберите карту списания > введите ФИО ребенка (студента), назначение платежа > продолжить > продолжить > оставляем паспорт, продолжить > введите серию и номер паспорта, продолжить > введите сумму, продолжить > Подтвердите оплату.

Чек об оплате доступен сразу после совершения платежа или в любое удобное время через пункт «История операций».

Горячая линия информационного сопровождения поиска и подбора работы для выпускников

+7 (38456)2-08-53, +7 (38456)2-26-60

59,616 total views, 780 views today

Конспект по обществознанию на тему «Социализация личности»

Социализация личности

Социум — человеческая общность, специфику которой представляют отношения людей между собой, их формы взаимодействия и объединения.

Социум — группа людей, объединённых по каким-либо признакам.

Личность – это человек как социальное существо, обладающее совокупностью духовных свойств, осуществляющее общение и деятельность.

Социализация личности — это процесс формирования личности в определенных социальных условиях, процесс усвоения человеком социального опыта, в ходе которого человек преобразует социальный опыт в собственные ценности и ориентации, избирательно вводит в свою систему поведения те нормы и шаблоны поведения, которые приняты в обществе или группе.

В социологии принято выделять два основных типа социализации:

первичная— усвоение норм и ценностей ребенком;

вторичная— усвоение новых норм и ценностей взрослым человеком.

Первичные институты социализации — это семья, школа, группа сверстников и т. д.

Вторичные институты — это государство, его органы, университеты, церковь, средства массовой информации и т. д.

Самосознание и социальное поведение

Самосознание

Самосознание — это осознание человеком своего общественного статуса и своих жизненно важных потребностей, мыслей, чувств, мотивов, инстинктов, переживаний, действий.

Стадии развития самосознания:

Открытие «Я» происходит в возрасте 1 года.

К 2-м 3-м годам человек начинает отделять результат своих действий от действий других и чётко осознаёт себя как деятеля.

К 7-и годам формируется способность оценивать себя (самооценка).

Подростковый и юношеский возраст — этап активного самопознания, поиска себя, своего стиля. Завершается период формирования социально-нравственных оценок.

На формирование самосознания влияют:

Оценки окружающих и статус в группе сверстников.

Соотношение «Я-реальное» и «Я-идеальное».

Оценка результатов своей деятельности.

Социальное поведение

Социальное поведение — поведение, выражающееся в совокупности поступков и действий индивида или группы в обществе и зависящее от социально-экономических факторов и господствующих норм.

Социальное действие – любое проявление социальной активности (деятельность, поведение, реакция, позиция и пр.), ориентированное на других людей.

Социальное взаимодействие – процесс непосредственного или опосредованного взаимодействия социальных субъектов друг на друга, процесс обмена действиями между двумя и более субъектами.

Функции самосознания

Самопознание — получение информации о себе, самосознание способствует достижению внутренней согласованности личности, тождественности самому себе в прошлом, настоящем и будущем.

Вырабатывает эмоционально-ценностное отношение к себе (самооценка)

Саморегуляция поведения. Служит источником относительно себя и своего поведения

Самоисповедь является полным внутренним отчетом перед самим собой о том, что происходит с нами и в нас.

Социальные ценности и нормы

Социальные ценности – это своеобразный духовный базис развития современного общества, их изменение или полное разрушение может быть причиной подрыва существования определенной народности, нации или этноса.

Ценности у каждого человека разные, это зависит от той системы, в которой он живет, от того какие предметы и явления его окружают и призваны удовлетворять его жизненные потребности. То есть, ценности современного человека, полностью отражают его существование в социуме. У каждого человека имеется своя собственная иерархия ценностей, в которой все они расположены в соответствии со значимостью. Так, для одного человека что-то может восприниматься как ценность, а для другого оно не имеет никакого значения. Например, атеист и верующий по-разному относятся к святым местам и религиозным реликвиям. Ценность представляет собой оценочное понятие, которое позволяет индивиду дать верную оценку определенным общественным явлениям, процесса, фактам, поведению или поступкам других людей. Социальные ценности могут быть ограничены сферой жизнедеятельности человека, его уровнем развития и интересами.

Социальные ценности бывают

Морально-нравственные социальные ценности – представлены общением, любовью, достоинством, толерантностью, чувством дружбы, коллективизма, корпорации и т.п.

Культурные социальные ценности – выражаются в виде произведений искусства, кинопроизведений, студий красоты, разнообразных творческих конкурсов и т.д.

Материальные социальные ценности – для каждого человека они разные, в зависимости от потребностей и уровня жизни (дом, сад, бытовая техника, украшения и т.д.).

Социальные нормы — общепризнанные правила, образцы поведения, стандарты деятельности, призванные обеспечивать упорядоченность, устойчивость и стабильность социального взаимодействия индивидов и социальных групп.

Социальные нормы — совокупность норм, действующих в том или ином сообществе, составляет целостную систему, различные элементы которой взаимообусловлены.

Виды социальных норм

1. Традиции

2. Обычаи

3. Правовые нормы

4. Моральные нормы

5. Этика

6. Религиозные нормы

7. Политические нормы.

Процесс социализации: развитие личности

Личность Развитие

обильный | |

Личность человека — это совокупность

психические характеристики, которые отличают их от других людей.Это

включает в себя все шаблоны мыслей и эмоций, которые заставляют нас делать и

говорите вещи определенным образом. На базовом уровне личность

выражается через наш темперамент или эмоциональный тон. Тем не мение,

личность также окрашивает наши ценности, убеждения и ожидания. Есть

множество потенциальных факторов, влияющих на формирование личности. Эти

Обычно считается, что факторы исходят от наследственности и окружающей среды. Исследования психологов за последние несколько десятилетий

все чаще указывали на важность наследственных факторов, особенно

для основных черт личности, таких как эмоциональный тон.Однако приобретение

ценностей, убеждений и ожиданий, по-видимому, в большей степени связаны с социализацией и

уникальный опыт, особенно в детстве.

Некоторые наследственные факторы, влияющие на личность развитие происходит в результате взаимодействия с конкретными социальными среда, в которой живут люди. Например, ваш генетически унаследованные физические и умственные способности влияют на то, как другие видят вы, а впоследствии и то, как вы себя видите.Если у вас плохая моторика которые мешают вам бросить мяч прямо, и если вы регулярно получаете плохие оценки в школе, вы, скорее всего, быть отмеченным вашими учителями, друзьями и родственниками как кого-то, кто неадекватный или неадекватный до некоторой степени. Это может стать Самоисполняющееся пророчество, поскольку вы все больше воспринимаете себя таким образом и становитесь более пессимистичными в отношении своего возможности и ваше будущее. Точно так же ваше здоровье и внешний вид, вероятно, будут очень важно в развитии вашей личности.Вы можете быть хилым или крепкий. У вас может быть нарушение обучаемости. Вы можете быть стройными в культура, которая считает ожирение привлекательным, или наоборот. Эти в значительной степени наследственные факторы могут заставить вас почувствовать, что вы красивый, некрасивый или просто адекватный. Точно так же цвет кожи, пол и сексуальная ориентация может сильно повлиять на ваше восприятие сам. Считаете ли вы вас нормальным или ненормальным может заставить вас думать и действовать в социально приемлемом или маргинальном и даже девиантный способ.

| отклоняющиеся от культуры волосы стиль выбранный этими к северу Американец женщины помечать их социально маргинальный образ жизни |

Есть много потенциальных воздействий окружающей среды которые помогают формировать личность.Практика воспитания детей особенно критический. В доминирующей культуре Северной Америки дети обычно воспитываются таким образом, чтобы побудите их стать самостоятельными и самостоятельными. Дети это часто позволяли вести себя как равные своим родителям. Для например, они участвуют в принятии решений о том, какой тип еды и развлечение семьи на вечеринке. Детям выдаются пособия и небольшие рабочие места по дому, чтобы научить их нести ответственность за сами себя.В отличие от этого, детей в Китае обычно поощряют думать и действовать как член своей семьи и подавлять собственные желания когда они противоречат потребностям семьи. Независимость и самостоятельность рассматривается как признак несостоятельности семьи и обескуражен. Неудивительно, что китайские дети традиционно не позволяли вести себя наравне со своими родителями.

Несмотря на значительные различия в воспитании детей Практикам по всему миру есть некоторое сходство.Мальчики и девочки социализируются по-разному во всех обществах. Они получают различные сообщения от родителей и других взрослых относительно того, что уместно для них делать в жизни. Им рекомендуется подготовиться к их будущее на работе, соответствующей их полу. Чаще разрешают мальчикам свобода экспериментировать и участвовать в физически рискованных действиях. Девочек поощряют к тому, чтобы научиться выполнять домашние дела и участвовать в них. воспитание ребенка няней.Если дети не следуют этим традиционные пути, их часто называют маргинальными или даже девиантными. Девушки могут быть названы «сорванцами», а мальчиков могут высмеять за то, что они недостаточно мужское начало.

рискованная деятельность, которая до |

Всегда есть уникальные ситуации и межличностные события, которые помогают формировать нашу личность.Такие вещи как родители-алкоголики, получившие серьезные травмы в автокатастрофе, или изнасилование может оставить душевные шрамы, которые сделают нас пугающими и менее доверчивыми. Если вы единственный ребенок, вам не нужно учиться идти на компромисс. как дети, у которых есть несколько братьев и сестер. Случайные встречи и действия может оказать серьезное влияние на всю нашу жизнь и повлиять на нашу личность. Например, поступление в престижный университет или оказаться в нужном месте в нужное время, чтобы встретить человека, который станет ваш супруг или спутник жизни может существенно изменить ход вашей остальной жизни. Точно так же, будучи призванным в армию во время войны, узнав, что вас усыновили, или лично стал свидетелем трагического события, такого как разрушение Мира Башни торгового центра в Нью-Йорке могут изменить вашу основную перспективу.

Существуют ли типы личности?

Мы часто разделяем черты характера с другими, особенно члены нашей семьи и сообщества. Это вероятно из-за в основном для того, чтобы быть социализированным таким же образом.Для нас нормально приобретают личностные качества в результате инкультурации. Большинство людей перенимают традиции, правила, манеры и предубеждения их культура. Учитывая этот факт, неудивительно, что некоторые исследователи утверждали, что существуют общие национальные типы личности, особенно в более однородных в культурном отношении обществах. В течение 1940-х годов ряд ведущих антропологов и психологов утверждали, что существуют отличные японские и немецкие личности, которые побудили эти две страны взглянуть на другие страны пытаются их уничтожить.

Понятие национального типы личности в первую очередь возникли в антропологии с исследованиями Рут Бенедикт, начиная с 1920-х годов. Она считала, что личность была почти полностью узнал. Она сказала, что нормальные люди приобретают особый этос , или же культурно специфический образец личности в процессе инкультурации как дети. Бенедикт сказал, что наша культурная личность паттерны мы считаем «естественными», а другие паттерны личности рассматривается как «неестественное» и ненормальное.Она сказала, что такие чувства характерно для всех людей во всех культурах, потому что мы этноцентрический. Бенедикт сравнил типичных личностей Северной Америки XIX века. Равнинные индейцы и земледельцы пуэбло Индейцы Юго-Запада. Она сказала, что равнины охоты на зубров У индейцев были личности, которых можно было охарактеризовать как агрессивных, склонных к насилие и поиск крайних эмоциональных состояний. Напротив, она сказала что типичный индеец пуэбло был прямо противоположным — мирным, неагрессивным и трезвым человеком.

| Индийская равнина |

Полинезийская женщина |

Взгляды Бенедикта были особенно популярны в 1930-е годы среди ранние феминистки, такие как ее ученица Маргарет Мид.Это было потому, что если личность полностью изучена, это означает, что женское и мужское начало черты личности не зашиты биологически. Другими словами, культура, а не гены, делают женщин заботливое отношение к детям и пассивное отношение к мужчинам. Так же, культура делает мужчин агрессивными и властными. Если это правда, то эти стереотипное поведение можно изменить и даже обратить вспять. Мид проведен этнографические полевые работы среди полинезийских а также Меланезийский народы Южной части Тихого океана, чтобы найти примеры обществ, в которых женственность и мужественности имеют очень отличные и даже противоположные характеристики от тех найдено в западном мире.Она начала свои исследования на Самоа в 1925 году. где она обнаружила расслабленный отрочество, в котором о сексе свободно говорят мальчики и девочки а не скрытые или подавленные.

ПРИМЕЧАНИЕ. В 1983 году Дж. Дерик Фриман утверждал, что Маргарет Мид ошибалась в своем утверждении. о расслабленном самоанском подростковом возрасте в отношении сексуальности. Он описал Самоанское общество как сравнительно пуританское в результате христианской миссионерские влияния.Другие исследователи возразили, заявив, что Фриман выполнил большую часть своих полевых исследований через поколение после Мида и этого Самоа. общество могло измениться за это время.

Большинство современных антропологов считают, что Бенедикт и ее ученики зашли слишком далеко в своих утверждениях о влиянии культуры на личность. формировании и в дисконте наследственности. Они также были склонны к чрезмерному упрощению, определяя людей, которые не разделяют всех черт «национального типа личности» как девианты.Более правильно рассматривать членов общества как имеющих ряд типов личности. То, что описывал Бенедикт, на самом деле модальная личность . Это наиболее распространенный тип личности в обществе. В реальности, Обычно в каждом обществе существует ряд нормальных типов личности.

В начале 1950-х годов Дэвид Рисман предложил что существует три общих типа модальной личности, которые возникают в Мир.Он называл их ориентированными на традиции, внутренними и другими направлениями. личности. В Личность, ориентированная на традиции — это личность, которая уделяет особое внимание делать то же самое, что и всегда. Физическим лицам с такой личностью менее склонны пробовать что-то новое и искать новый опыт. Те, у кого есть личности, направленные внутрь, — это ориентированный на чувство вины. То есть их поведение строго контролируется их совесть.В результате полиции не нужно уверен, что они соблюдают закон. Эти люди следят за собой. Если они нарушат закон, они, скорее всего, предадутся наказанию. Напротив, люди с личностями, ориентированными на других, имеют более неоднозначные представления о добре и зле. Когда они отклоняются от социальная норма, они обычно не чувствуют себя виноватыми. Однако если они пойманные на месте преступления или разоблаченные публично, они, скорее всего, почувствуют стыд.

Сторонники концепции Рисмана о трех модальных личности предполагают, что личность, ориентированная на традиции, является наиболее распространенной в малых обществах и в некоторых субкультурах крупных. Считается, что внутренне ориентированные личности более распространены в некоторых крупных обществах, особенно в тех, которые являются однородными в культурном отношении. Напротив, личность, ориентированная на другого, скорее всего, будет обнаружена в культурно разнообразные крупномасштабные общества, в которых нет единообразия в процессы социализации и значительная анонимность горожан.

В то время как анализ личностей Рисмана проницательный, критики указали, что люди могут иметь характеристики всех трех идентифицированных им модальных типов. Например, большинство северных Американцы, вероятно, не чувствуют себя виноватыми из-за превышения скоростного режима, когда они едут по автомагистралям, однако они будут чувствовать себя виноватыми, если кого-то со своей машиной и, скорее всего, вызовут полицию. Другими словами, для некоторых нарушения закона они направлены на других (или контролируются позором), а для других они направлены внутрь (или контролируются чувством вины).Точно так же многие люди любят делать одни вещи одинаковы каждый день, но ищите новые впечатления в других областях их жизней. Вы можете носить такой же стиль одежду и большую часть времени проводите свободное время в одном месте с друзьями. Однако вам может быстро надоесть есть одни и те же продукты каждый день и регулярно посещать новые рестораны, когда вы идете поесть. В другими словами, в одних вещах вы ориентируетесь на традиции, а в других — нет.

Эта страница последний раз обновлялась Вторник, 4 июля 2006 г.

Авторские права 2002-2006, Деннис. О’Нил. Все права защищены.

Авторы иллюстраций

Вклад социальной психологии в социологию в JSTOR

AbstractПредлагается модель процесса социализации, начинающегося и заканчивающегося обществом, в которой отдельные личности выступают в качестве переменных, влияющих на поддержание, разрушение и изменение культуры и социальной структуры. Сравниваются и оцениваются четыре интегративных подхода к социализации по отношению к модели.Доминирующие ценности или темы, базовая структура личности, обобщение на основе межличностного опыта и структурно-функционалистские подходы — все предполагают некую модель интеграции в обществе и в личности, и все они определяют отношения между ними. Однако нет ясности в отношении всех стадий цикла от социального влияния на ситуации социализации до личности и до возможного обратного влияния личности на общество. Предлагается модифицированный функционализм, подчеркивающий взаимное приспособление, а не функциональную интеграцию, включающий обобщение подхода межличностного опыта для описания части цикла социализации.

Информация журналаSocial Psychology Quarterly (SPQ) публикует теоретические и эмпирические статьи о связи между человеком и обществом, в том числе изучение отношений людей друг с другом, а также с группами, коллективы и учреждения. Он также включает изучение внутрииндивидуальных процессы, поскольку они существенно влияют или находятся под влиянием социальных структура и процесс. SPQ действительно междисциплинарный, издательский работы как социологов, так и психологов.Публикуется ежеквартально в марте, Июнь, сентябрь и декабрь.

Информация об издателеЗаявление о миссии Американской социологической ассоциации: Служить социологам в их работе Развитие социологии как науки и профессии Содействие вкладу социологии в общество и ее использованию Американская социологическая ассоциация (ASA), основанная в 1905 году, является некоммерческой организацией. членская ассоциация, посвященная развитию социологии как научной дисциплины и профессия, служащая общественному благу.ASA насчитывает более 13 200 членов. социологи, преподаватели колледжей и университетов, исследователи, практикующие и студенты. Около 20 процентов членов работают в правительстве, бизнес или некоммерческие организации. Как национальная организация социологов Американская социологическая ассоциация, через свой исполнительный офис, имеет все возможности для предоставления уникального набора услуги для своих членов и продвижение жизнеспособности, видимости и разнообразия дисциплины.Работая на национальном и международном уровнях, Ассоциация стремится сформулировать политику и реализовать программы, которые, вероятно, будут иметь самые широкие возможное влияние на социологию сейчас и в будущем.

5.2: Теории саморазвития — Социальные науки LibreTexts

Когда мы рождаемся, у нас есть генетическая структура и биологические особенности. Однако то, кем мы являемся как люди, развивается через социальное взаимодействие. Многие ученые, как в области психологии, так и в области социологии, описали процесс саморазвития как предшественник понимания того, как это «я» становится социализированным.

Психологические перспективы саморазвития

Психоаналитик Зигмунд Фрейд (1856–1939) был одним из самых влиятельных современных ученых, выдвинувших теорию о том, как люди развивают самоощущение. Он считал, что личность и половое развитие тесно связаны, и разделил процесс созревания на психосексуальные стадии: оральный, анальный, фаллический, латентный и генитальный. Он утверждал, что саморазвитие людей тесно связано с ранними стадиями развития, такими как грудное вскармливание, приучение к туалету и сексуальное сознание (Freud 1905).

Согласно Фрейду, неспособность должным образом вступить в определенную стадию или отстраниться от нее приводит к эмоциональным и психологическим последствиям на протяжении всей взрослой жизни. Взрослый с оральной фиксацией может предаться перееданию или пьянству. Анальная фиксация может вызвать аккуратного урода (отсюда и термин «анальный удерживающий»), в то время как человек, застрявший на фаллической стадии, может быть беспорядочным или эмоционально незрелым. Хотя убедительные эмпирические данные не подтверждают теорию Фрейда, его идеи продолжают вносить вклад в работу ученых в самых разных дисциплинах.

СОЦИОЛОГИЯ ИЛИ ПСИХОЛОГИЯ: В ЧЕМ РАЗНИЦА?

Вы можете спросить: если и социологи, и психологи интересуются людьми и их поведением, чем эти две дисциплины различаются? В чем они согласны и в чем расходятся их идеи? Ответы сложны, но различие важно для ученых в обеих областях.

В качестве общего различия можно сказать, что, хотя обе дисциплины интересуются человеческим поведением, психологи сосредоточены на том, как разум влияет на это поведение, в то время как социологи изучают роль общества в формировании поведения.Психологов интересует умственное развитие людей и то, как их разум обрабатывает окружающий их мир. Социологи чаще обращают внимание на то, как различные аспекты общества влияют на отношения человека с его миром. Другой способ понять разницу заключается в том, что психологи склонны смотреть внутрь (психическое здоровье, эмоциональные процессы), в то время как социологи склонны смотреть вовне (социальные институты, культурные нормы, взаимодействие с другими), чтобы понять поведение человека.

Эмиль Дюркгейм (1858–1917) был первым, кто провел это различие в своих исследованиях, когда он объяснил различия в уровне самоубийств среди людей социальными причинами (религиозными различиями), а не психологическими причинами (например, их психическим благополучием) (Durkheim 1897).Сегодня мы видим такое же различие. Например, социолог, изучающий, как пара достигает момента своего первого поцелуя на свидании, может сосредоточить свое исследование на культурных нормах свиданий, социальных моделях сексуальной активности с течением времени или на том, чем этот процесс отличается для пожилых людей и подростков. Психолога, скорее всего, заинтересует самое раннее сексуальное осознание человека или умственная обработка сексуального желания.

Иногда социологи и психологи сотрудничают, чтобы расширить знания.Однако в последние десятилетия их области стали более четко разделены, поскольку социологи все больше сосредотачиваются на крупных социальных проблемах и закономерностях, в то время как психологи по-прежнему уделяют внимание человеческому разуму. Обе дисциплины вносят ценный вклад благодаря различным подходам, которые дают нам разные типы полезных идей.

Психолог Эрик Эриксон (1902–1994) создал теорию развития личности, частично основанную на работах Фрейда. Однако Эриксон считал, что личность продолжала меняться с течением времени и так и не закончилась.Его теория включает восемь стадий развития, начиная с рождения и заканчивая смертью. По словам Эриксона, люди проходят через эти стадии на протяжении всей своей жизни. В отличие от сосредоточения Фрейда на психосексуальных стадиях и основных человеческих побуждениях, взгляд Эриксона на саморазвитие отдавал должное большему количеству социальных аспектов, таких как способ согласования наших собственных основных желаний и того, что принято в обществе (Erikson 1982).

Жан Пиаже (1896–1980) был психологом, который специализировался на развитии детей и уделял особое внимание роли социальных взаимодействий в их развитии.Он признал, что развитие «я» происходило через переговоры между миром, существующим в сознании человека, и миром, существующим в том виде, в каком он переживается в социальном плане (Piaget 1954). Все три этих мыслителя внесли свой вклад в наше современное понимание саморазвития.

Социологические теории саморазвития

Одним из первых авторов социологических перспектив был Чарльз Кули (1864–1929). Он утверждал, что самопонимание людей отчасти строится на их восприятии того, как другие видят их — процесс, названный «зеркальным я» (Cooley 1902).

Позже Джордж Герберт Мид (1863–1931) изучал личность, индивидуальную идентичность человека, которая развивается через социальное взаимодействие. Чтобы участвовать в этом процессе «я», человек должен иметь возможность смотреть на себя глазами других. Это не та способность, с которой мы родились (Mead 1934). Через социализацию мы учимся ставить себя на место другого человека и смотреть на мир с его точки зрения. Это помогает нам осознать себя, поскольку мы смотрим на себя с точки зрения «другого».«Случай Даниэль, например, иллюстрирует, что происходит, когда социальное взаимодействие отсутствует в раннем опыте: Даниэль не могла видеть себя такой, какой ее видят другие. С точки зрения Мид, у нее не было« я ».

Как нам превратиться из новорожденных в людей с «я»? Мид считал, что существует определенный путь развития, который проходят все люди. На подготовительном этапе дети могут только имитировать: они не могут представить себе, как другие видят вещи.Они копируют действия людей, с которыми регулярно общаются, например, своих родителей. Затем следует этап игры, во время которого дети начинают брать на себя роль, которую мог бы сыграть другой человек. Таким образом, дети могут примерять точку зрения родителей, разыгрывая «взрослое» поведение, например, играя «переодеваться» и разыгрывая роль «мамы», или разговаривая по игрушечному телефону так, как они видят своего отца.

На этапе игры дети учатся рассматривать несколько ролей одновременно и то, как эти роли взаимодействуют друг с другом.Они учатся понимать взаимодействия разных людей с разными целями. Например, ребенок на этом этапе, вероятно, знает о различных обязанностях людей в ресторане, которые вместе обеспечивают безупречный обед (кто-то усаживает вас, другой принимает ваш заказ, кто-то готовит еду, а еще один убирает прочь грязную посуду).

Наконец, дети развивают, понимают и усваивают идею обобщенного другого, общие поведенческие ожидания общества в целом.На этой стадии развития человек способен представить себе, как он или она рассматривается одним или многими другими — и, таким образом, с социологической точки зрения, иметь «я» (Mead 1934; Mead 1964).

Теория нравственного развития Кольберга

Нравственное развитие — важная часть процесса социализации. Этот термин относится к тому, как люди узнают, что общество считает «хорошим» и «плохим», что важно для нормально функционирующего общества. Нравственное развитие не позволяет людям действовать в соответствии с неконтролируемыми побуждениями, вместо этого думая о том, что хорошо для общества и хорошо для других.Лоуренс Колберг (1927–1987) интересовался тем, как люди учатся решать, что правильно, а что нет. Чтобы понять эту тему, он разработал теорию нравственного развития, которая включает три уровня: доконвенциональный, условный и постконвенциональный.

На доконвенциональной стадии маленькие дети, у которых отсутствует более высокий уровень познавательных способностей, воспринимают окружающий мир только через свои органы чувств. Традиционная теория развивается только в подростковом возрасте, когда молодые люди все больше осознают чувства других и принимают их во внимание при определении того, что «хорошо», а что «плохо».Заключительный этап, называемый постконвенциональным, — это когда люди начинают думать о морали в абстрактных терминах, например, когда американцы верят, что каждый имеет право на жизнь, свободу и стремление к счастью. На этом этапе люди также осознают, что законность и мораль не всегда совпадают в равной степени (Kohlberg 1981). Когда в 2011 году сотни тысяч египтян вышли протестовать против коррупции в правительстве, они придерживались постконвенциональной морали. Они понимали, что, хотя их правительство было законным, оно было неправильным с моральной точки зрения.

Теория нравственного развития и гендера Гиллигана

Другой социолог, Кэрол Гиллиган (1936–1936), признала, что теория Колберга может показывать гендерную предвзятость, поскольку его исследования проводились только на мужчинах. Отреагировали бы женщины, изучающие предметы, по-другому? Заметит ли женщина-социолог разные закономерности при анализе исследования? Чтобы ответить на первый вопрос, она намеревалась изучить различия между тем, как мальчики и девочки развивают нравственность. Исследование Гиллигана показало, что мальчики и девочки по-разному понимают мораль.Мальчики стремятся к справедливости, делая упор на правилах и законах. Девочки, с другой стороны, думают о заботе и ответственности; они рассматривают причины поведения людей, которые кажутся морально неправильными.

Гиллиган также признал, что теория Колберга основывалась на предположении, что точка зрения справедливости была правильной, или, лучше сказать, точкой зрения. Гиллиган, напротив, предположил, что ни одна из точек зрения не была «лучше»: две нормы справедливости служат разным целям.В конце концов, она объяснила, что мальчики социализируются для рабочей среды, где правила обеспечивают бесперебойную работу, в то время как девочки социализируются для домашней среды, в которой гибкость позволяет гармонии в уходе и воспитании (Гиллиган, 1982; Гиллиган, 1990).

КАКАЯ МАЛЕНЬКАЯ ЛЕДИ!

«Какое милое платье!» «Мне нравятся ленты в твоих волосах». «Ух ты, сегодня ты выглядишь так красиво».

По словам Лизы Блум, автора книги Think: Straight Talk for Women to Stay Smart in a Dumbed Down World , большинство из нас используют подобные шутки, когда впервые встречаются с маленькими девочками.»Ну и что?» вы можете спросить.

Блум утверждает, что мы слишком сосредоточены на внешности молодых девушек, и в результате наше общество социализирует их, чтобы они поверили, что их внешний вид имеет жизненно важное значение. И Блум может что-то понять. Как часто вы говорите маленькому мальчику, какой у него привлекательный наряд, какие у него красивые туфли или насколько он красив сегодня? В подтверждение своих утверждений Блум приводит в качестве одного примера, что около 50 процентов девочек в возрасте от трех до шести лет беспокоятся о том, чтобы стать толстыми (Bloom 2011).Мы говорим о детсадовцах, которых беспокоит образ своего тела. Социологов остро интересует этот тип гендерной социализации, с помощью которой подкрепляются ожидания общества в отношении того, какими мальчиками и девочками должны быть — как они должны себя вести, какие игрушки и цвета им нравятся, и насколько важна их одежда.

Одно из решений этого типа гендерной социализации экспериментируется в дошкольном учреждении Egalia в Швеции, где дети развиваются в бесполой среде.Все дети в Egalia называются нейтральными терминами, такими как «друг», а не «он» или «она». Игровые площадки и игрушки сознательно созданы так, чтобы исключить любое усиление гендерных ожиданий (Haney 2011). Эгалия стремится устранить все социальные гендерные нормы в дошкольном мире этих детей.

Экстремальный? Возможно. Так в чем же золотая середина? Блум предлагает начать с простых шагов: познакомившись с девушкой, спросите о ее любимой книге или о том, что ей нравится. Короче говоря, занимайтесь ее разумом… а не ее внешним видом (Bloom 2011).

Сводка

Психологические теории саморазвития были расширены социологами, которые подробно изучают роль общества и социального взаимодействия в саморазвитии. Чарльз Кули и Джордж Мид внесли значительный вклад в социологическое понимание развития личности. Лоуренс Колберг и Кэрол Гиллиган развили свои идеи и исследовали, как развивается наше чувство морали. Гиллиган добавил к теории Кольберга аспект гендерных различий.

Раздел викторины

Социализация, как социологический термин, описывает:

- как люди взаимодействуют в социальных ситуациях

- как люди изучают социальные нормы, убеждения и ценности

- внутреннее психическое состояние человека в групповой обстановке

- разница между интровертами и экстравертами

Ответ

В

Исследование Харлоу на макаках-резус показало, что:

- Макаки резус, выращенные другими видами приматов, плохо социализированы

- обезьян можно адекватно социализировать, подражая людям

- еда важнее социального комфорта

- социальный комфорт важнее еды

Ответ

D

Что происходит на условном уровне Лоуренса Кольберга?

- Дети развивают способность к абстрактным мыслям.

- Нравственность развивается с помощью боли и удовольствия.

- Дети начинают задумываться о том, что общество считает моральным и аморальным.

- Родительские убеждения не влияют на нравственность детей.

Ответ

С

Что, по мнению Кэрол Гиллиган, упустили из виду ранние исследователи морали?

- Перспектива правосудия

- Сочувствие к моральным ситуациям

- Перспектива женщин

- Как социальная среда влияет на развитие нравственности

Ответ

С

Как можно отличить психологию от социологии?

- Психология сосредотачивается на разуме, а социология сосредотачивается на обществе.

- Психологов интересует психическое здоровье, а социологов — функции общества.

- Психологи смотрят внутрь, чтобы понять поведение, а социологи смотрят вовне.

- Все вышеперечисленное

Ответ

D

Как почти полная изоляция в детстве повлияла на словесные способности Даниэль?

- Она вообще не могла общаться.

- Она никогда не учила слов, но знала знаки.

- Она многого не понимала, но умела пользоваться жестами.

- Она могла понимать и использовать простые выражения, такие как «да» и «нет».

Ответ

А

Краткий ответ

Подумайте о текущем вопросе или образце, который социолог мог бы изучить. Какие типы вопросов задавал бы социолог и какие методы исследования он мог бы использовать? Теперь рассмотрим вопросы и методы, которые психолог может использовать для изучения той же проблемы.Прокомментируйте их разные подходы.

Объясните, почему так важно проводить исследования с участием как мужчин, так и женщин. Какие социологические темы могут показать гендерные различия? Приведите несколько примеров, чтобы проиллюстрировать свои идеи.

Дальнейшие исследования

Лоуренс Кольберг был наиболее известен своими исследованиями моральных дилемм. Он представил мальчикам дилеммы и спросил их, как они будут оценивать ситуацию. Посетите http://openstaxcollege.org/l/Dilemma, чтобы прочитать о самой известной моральной дилемме Кольберга, известной как дилемма Хайнца.

Список литературы

Кули, Чарльз Хортон. 1902 г. «Зазеркалье». Стр. 179–185 в Природа человека и социальный порядок . Нью-Йорк: Scribner’s.

Блум, Лиза. 2011. «Как разговаривать с маленькими девочками». Huffington Post , 22 июня. Проверено 12 января 2012 г. (www.huffingtonpost.com/lisa-b…_b_882510.html).

Эриксон, Эрик. 1982. Завершенный жизненный цикл: обзор . Нью-Йорк: Нортон.

Дюркгейм, Эмиль. 2011 [1897]. Самоубийство . Лондон: Рутледж.

Фрейд, Зигмунд. 2000 [1904]. Три очерка по теории сексуальности . Нью-Йорк: Основные книги.

Гиллиган, Кэрол. 1982. Другим голосом: психологическая теория и развитие женщин . Кембридж, Массачусетс: Издательство Гарвардского университета.

Гиллиган, Кэрол. 1990. Установление связей: относительные миры девочек-подростков в школе Эммы Уиллард . Кембридж, Массачусетс: Издательство Гарвардского университета.

Haney, Phil. 2011. «Детское дошкольное учреждение для детей без пола в Швеции». Baby & Kids , 28 июня. Проверено 12 января 2012 г. (http://www.neatorama.com/2011/06/28/genderless-preschool-in-sweden/).

Харлоу, Гарри Ф. 1971. Учимся любить . Нью-Йорк: Баллантайн.

Харлоу, Гарри Ф. и Маргарет Куэнн Харлоу. 1962. «Социальная депривация обезьян». Scientific American Ноябрь: 137–46.

Кольберг, Лоуренс. 1981. Психология нравственного развития: природа и действительность моральных ступеней .Нью-Йорк: Харпер и Роу.

Мид, Джордж Х. 1934. Разум, Я и общество , под редакцией К. В. Морриса. Чикаго: Издательство Чикагского университета.

Мид, Джордж Х. 1964. О социальной психологии , под редакцией А. Штрауса. Чикаго: Издательство Чикагского университета.

Пиаже, Жан. 1954. Конструирование реальности в ребенке . Нью-Йорк: Основные книги.

Глоссарий

- прочие прочие

- общие поведенческие ожидания общества в целом

- нравственное развитие

- как люди узнают, что в обществе «хорошо» и «плохо»

- сам

- отчетливое чувство идентичности человека, развивающееся в процессе социального взаимодействия

Социализация | Энциклопедия.com

Социализация имеет разные значения в социальных науках, отчасти потому, что ряд дисциплин провозглашает ее центральным процессом. В своем наиболее распространенном и общем использовании термин «социализация» относится к процессу взаимодействия, посредством которого индивид (новичок) приобретает нормы, ценности, убеждения, отношения и языковые характеристики его или ее группы. В процессе усвоения этих культурных элементов создаются и формируются индивидуальное «я» и личность. Таким образом, социализация решает две важные проблемы социальной жизни: преемственность общества от одного поколения к другому и человеческое развитие.

Различные дисциплины подчеркивают разные аспекты этого процесса. Антропологи склонны рассматривать социализацию в первую очередь как передачу культуры от одного поколения к другому, иногда заменяя социализацию термином «инкультурация» (Herskovits 1948). Антропологический интерес к социализации или инкультурации совпал с возникновением ориентации «культура и личность» в конце 1920-х и 1930-х годах, когда работы Мида (1928), Бенедикта (1934) и Малиновского (1927) сосредоточились на культурных практиках, влияющих на ребенка. воспитание, передача ценностей и развитие личности и помогли сформировать антропологический подход к социализации.Большая часть работ в области культуры и личности находилась под влиянием психоаналитической теории. Современная культурная антропология руководствуется не столько психоаналитической теорией, сколько социальными конструкционистскими теориями (такими как символический интеракционизм), которые рассматривают социализацию как коллективный и интерпретирующий процесс конструирования реальности, включающий воспроизводство культуры. Эта ориентация была сформирована в значительной степени благодаря работе Гирца (1973), влияние которого также очевидно в социологической работе по социализации, такой как работа Корсаро и Эдера (1995).

Психологи менее склонны делать упор на передачу культуры и более склонны подчеркивать различные аспекты индивидуального развития (Гослин, 1969). В психологии существует значительное разнообразие изучаемых аспектов социализации. Для психологов развития, особенно тех, на кого оказал влияние Пиаже (1926), социализация в значительной степени является вопросом когнитивного развития, которое обычно рассматривается как сочетание социального влияния и созревания. Для поведенческих психологов социализация является синонимом изучения моделей поведения.Для клинических психологов и теоретиков личности это рассматривается как установление черт характера, обычно в контексте опыта раннего детства. Подполе развития ребенка наиболее тесно связано с темой социализации в психологии, где социализация в значительной степени приравнивается к воспитанию детей (Clausen [1968] дает исторический обзор социализации в этих дисциплинах).

Политология проявила некоторый интерес к социализации, но в ограниченном смысле.Его исследования не выходили далеко за рамки политической социализации: процесса формирования политических взглядов и ориентации. Однако в этой литературе время от времени появляется другое, более эзотерическое использование этого термина: социализация как «коллективизация», то есть трансформация капитализма в социализм и / или коммунизм.

В социологии существует два основных направления социализации. Один рассматривает социализацию прежде всего как усвоение социальных ролей. С этой точки зрения люди становятся интегрированными членами общества, узнавая и усваивая соответствующие роли и статусы групп, к которым они принадлежат (Brim 1966).Этот взгляд в той или иной форме присутствовал с самого начала социологии как дисциплины, но был наиболее тесно связан со структурно-функционалистскими перспективами.

Другая, более распространенная социологическая ориентация рассматривает социализацию в основном как формирование Я-концепции. Развитие личности и идентичности в контексте интимных и взаимных отношений считается стержнем социализации. Этот взгляд тесно связан с символической интеракционистской перспективой, синтезом различных направлений прагматизма, бихевиоризма и идеализма, который проявился в 1920-х и 1930-х годах в трудах ряда ученых Чикагского университета, особенно Мида (1934).В трудах Мида «я» — это рефлексивное, полностью социальное явление, развивающееся через язык или символическое взаимодействие. Язык позволяет развить ролевую игру, благодаря которой человек может смотреть на себя с точки зрения другого человека. Это становится основой самости и взаимопроникновения личности и общества. Мид и другие сторонники символического взаимодействия утверждали, что «я» и общество — две стороны одной медали. Основанием для их утверждения является то, что содержание самооценок (например,g., идентичности) отражает аспекты социального процесса, в который вовлечен индивид, посредством интернализации ролевых идентичностей, ценностей и значений. Эта интернализация, в свою очередь, воспроизводит общество. С точки зрения интеракционизма, и «я», и общество зависят от одного и того же процесса социального взаимодействия, посредством которого создаются и постоянно обсуждаются «реальности» (Gecas 1982).

Для современных интеракционистов социализация также отличается от других типов обучения и других форм социального влияния своей актуальностью для самооценок, то есть для мыслей и чувств людей о самих себе.Таким образом, социализация — это не просто процесс изучения правил, норм или моделей поведения; это вопрос изучения этих вещей только в той степени, в которой они становятся частью того, как люди думают о себе. Признак успешной социализации — трансформация социального контроля в самоконтроль. Это достигается в основном за счет развития идентичности, различных ярлыков и характеристик, приписываемых личности. Приверженность идентичности (например, сын, мать, профессор, честный человек) является источником мотивации для людей действовать в соответствии с ценностями и нормами, вытекающими из этих идентичностей (Foote 1951; Stryker 1980; Gecas 1986).Акцент на идентичности также подчеркивает членский компонент социализации: быть социализированным — значит принадлежать к социальной группе.

Социализация как формирование идентичности происходит посредством ряда более специфических процессов, связанных с развитием Я-концепции: отраженных оценок, социальных сравнений, самоатрибуции и идентификации (эти процессы обсуждаются Гекасом и Берк [1995] и Розенбергом [1979]). Отраженные оценки, основанные на метафоре «зеркального я» Кули (1902), относятся к восприятию людьми того, как их видят и оценивают другие.В некоторой степени люди начинают видеть себя такими, какими они думают, что их видят другие (особенно значимые). Люди также развивают представления о себе в отношении конкретных атрибутов, сравнивая себя с другими (социальные сравнения) и делая выводы о себе, наблюдая за своими действиями и их последствиями (самоатрибуции). Особенно важным для социализации как формирования идентичности является процесс идентификации. Первоначально использованная Зигмундом Фрейдом, это понятие относится к эмоциональной привязанности ребенка к родителю и желанию быть похожим на него; как следствие, ребенок усваивает и перенимает родительские ценности, убеждения и другие характеристики.Среди прочего, через идентификацию с родителем ребенок становится более восприимчивым к родительскому влиянию.

Идентификация также используется для обозначения вменения или приписывания личности. Здесь основное внимание уделяется установлению идентичностей в социальном взаимодействии, что является важным аспектом определения ситуаций и конструирования реальностей. Это также имеет важные социальные последствия, о чем свидетельствует большая часть литературы, посвященной ярлыкам, стереотипам и эффектам ожидания.

СОДЕРЖАНИЕ И КОНТЕКСТЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ

Многие исследования социализации были посвящены выявлению аспектов развития социализируемого, на которые влияют определенные агенты и контексты социализации и через определенные процессы. Основное внимание уделяется семейному контексту, в котором происходит начальная или первичная социализация человека. Исследования воспитания детей как в «нормальных», так и в «ненормальных» ситуациях (например,g., помещенные в специализированные учреждения, «закрытые дети», «одичавшие, дети») определили ряд условий, которые должны присутствовать для того, чтобы произошла первичная социализация, то есть для того, чтобы ребенок стал личностью. Эти условия включают использование символического взаимодействия (языка) в контексте интимных заботливых отношений между взрослым и ребенком. Эти условия необходимы для возникновения первоначального самоощущения и нормального когнитивного и даже физического развития.Утверждение, что семья (в той или иной форме) является универсальной чертой человеческого общества, в значительной степени основано на этой важной функции социализации.

Родительская поддержка по-прежнему играет важную роль в социализации потомства в детстве, подростковом возрасте и за его пределами. Это одна из самых надежных переменных в литературе по воспитанию детей. Было обнаружено, что поддержка родителей положительно связана с когнитивным развитием ребенка, моральным поведением, соответствием стандартам взрослых, самооценкой, академической успеваемостью и социальной компетентностью.И наоборот, отсутствие поддержки со стороны родителей связано с негативными результатами социализации детей и подростков: низкой самооценкой, правонарушением, отклонениями, употреблением наркотиков и различными другими проблемами поведения (Rollins and Thomas 1979; Peterson and Hann 1999).

Родительский контроль почти так же важен, как поддержка в литературе по социализации. «Контроль» относится к степени и способу, которым родители пытаются наложить ограничения на поведение ребенка. Другие термины, используемые для этого аспекта воспитания, — это наказание, дисциплина, ограничения, вседозволенность, покровительство, надзор, строгость и контроль.Родительский контроль — более сложная переменная, чем родительская поддержка. Необходимо различать разные типы или стили контроля, потому что они часто имеют противоположные последствия социализации. Важное различие состоит в различии между «авторитарным» и «авторитарным» контролем (Baumrind 1978) или «принуждением» и «индукцией» (Rollins and Thomas 1979). Авторитарный или принудительный контроль (контроль, основанный на силе, угрозе или физическом наказании) связан с отрицательными или неблагоприятными результатами социализации, тогда как авторитарный или индуктивный контроль (контроль, основанный на причине и объяснении) имеет положительные результаты.

Самыми мощными моделями родительского влияния на социализацию детей являются те, которые сочетают в себе аспекты поддержки и контроля. Родители являются наиболее эффективными агентами социализации, когда они выражают высокий уровень поддержки и осуществляют индуктивный контроль. В этих условиях дети, скорее всего, отождествляют себя со своими родителями, усваивают родительские ценности и ожидания, используют родителей в качестве моделей и становятся восприимчивыми к попыткам родительского влияния. И наоборот, низкая родительская поддержка и зависимость от принудительного контроля связаны с неблагоприятными результатами социализации (обзоры этой литературы см. В Peterson and Rollins 1987; Maccoby and Martin 1983; и Rollins and Thomas 1979).

Родительская поддержка и контроль охватывают большую часть исследований по воспитанию детей, но не все. Другими важными переменными социализации здесь являются степень участия родителей в жизни ребенка (например, время, потраченное), уровень ожидаемых результатов, степень, в которой родители учат ребенка политическим или религиозным убеждениям и системам ценностей, а также различные характеристики родителя. , например, терпение, терпимость, честность, порядочность, компетентность, а также возраст и пол (родителя и ребенка).Многие факторы влияют на процесс и результаты семейной социализации.

Большая часть социализации, которая происходит в семье, включает обучение надлежащему ролевому поведению, связанному с различными семейными позициями. Для ребенка наиболее значимыми из этих форм поведения являются половые и возрастные роли. Посредством процессов подкрепления со стороны родителей и других людей, идентификации с различными ролевыми моделями, а также родительских увещеваний и инструкций ребенок социализируется в соответствии с поведенческими ожиданиями, связанными с этими ролями.Из этих двух половых ролей уделялось больше внимания исследователям ролевого обучения в семье (Блок [1983] дает обзор). Это исследование предполагает, что социализация по половым ролям является обширной (обычно начиная с рождения с дифференцированного отношения к младенцам мужского и женского пола), всеобъемлющей (различные агенты и контексты социализации) и вытекающей из широкого спектра других индивидуальных и социальных результатов. Важной темой многих современных исследований полоролевой социализации является то, что дифференцированное отношение, которое подчеркивает «мужские» характеристики для мальчиков и «женские» характеристики для девочек, пагубно сказывается на развитии как девочек, так и мальчиков, а также взаимоотношений между полами ( Бем [1974] обсуждает достоинства андрогинности).Это исследование отражает дух равенства полов в большинстве современных обществ.

Большинство исследований социализации в семье предполагают однонаправленное влияние от родителя к ребенку. Родители обычно рассматриваются как агенты социализации (часть должностной инструкции родителя), а дети как объекты социализации. Учитывая неравенство во власти, статусе и компетенции между родителем и ребенком, справедливо предполагается, что влияние направлено в основном от родителя к ребенку.Однако становится все более очевидным, что социализация — это взаимный процесс, при котором дети также влияют на родителей. За последние несколько десятилетий представление о процессах социализации сместилось от однонаправленных к двунаправленным и взаимным моделям (Corsaro and Eder 1995; Gecas 1981). Например, рассматривая связь между родительским наказанием и девиантным поведением ребенка, что является одним из наиболее последовательных результатов исследований социализации, можно утверждать, что поведение ребенка является как следствием, так и причиной родительского поведения.То есть, агрессивное или девиантное поведение ребенка может вызвать более карательное поведение родителей, а также быть затронутым родительским поведением. Социализация все чаще рассматривается как взаимная, хотя степень влияния обычно неодинакова.

Помимо родителей и других взрослых родственников, братья и сестры служат агентами социализации в семейном контексте. По мере увеличения размера семьи большую часть социализации младших детей берут на себя их старшие братья и сестры либо по умолчанию, либо потому, что родители делегируют эту ответственность старшим детям.Некоторые утверждали, что это ставит детей младшего возраста в большие семьи в невыгодное положение с точки зрения когнитивного развития, поскольку у них относительно меньше контактов с наиболее компетентными и преданными членами семьи, родителями (Zajonc 1976). Однако эти результаты, основанные в основном на данных поперечного сечения, не остались без внимания (Galbraith 1982; Blake 1989).