Социализация личности в образовании

Социализация и образование

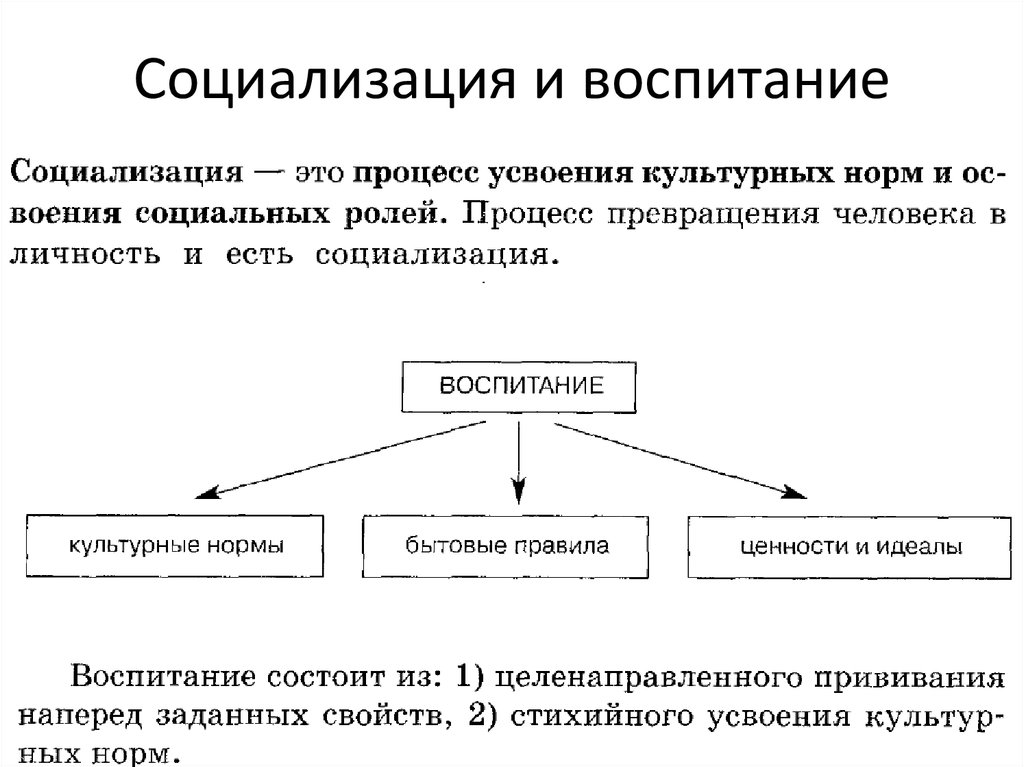

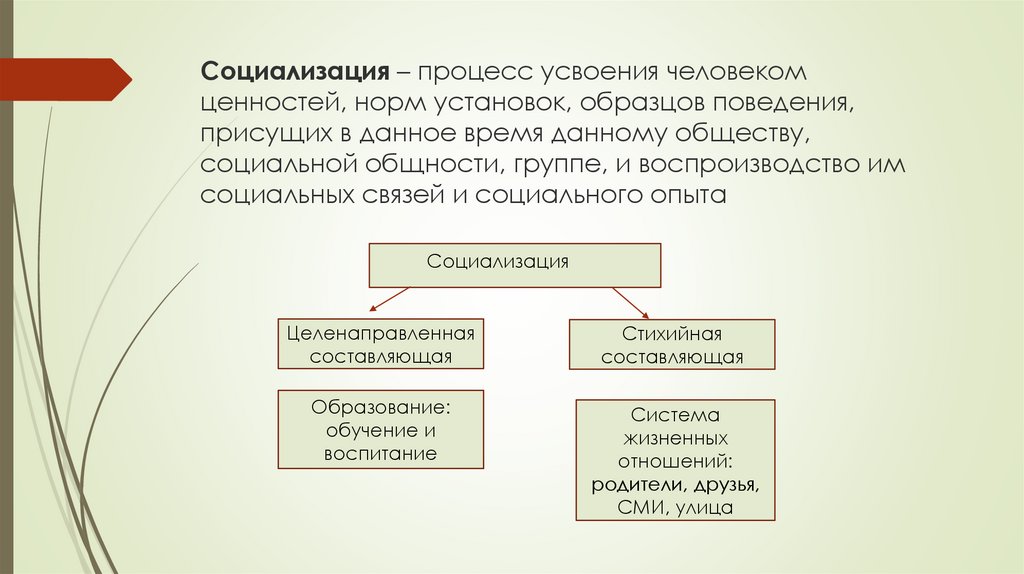

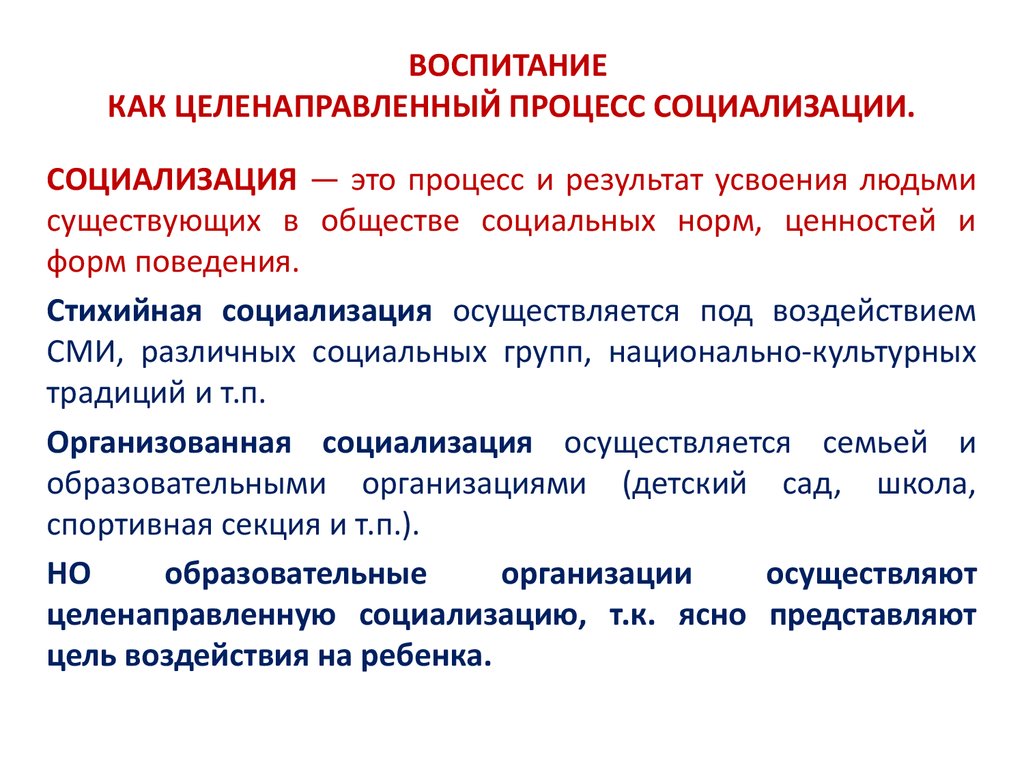

Происходящие в обществе изменения сказываются на всех сферах жизнедеятельности людей, включая систему образования, воспитания и социализации. Если социализация позволяет человеку накопить социальный опыт, то система воспитания придает процессу социализации целеустремленность и упорядочивает его.

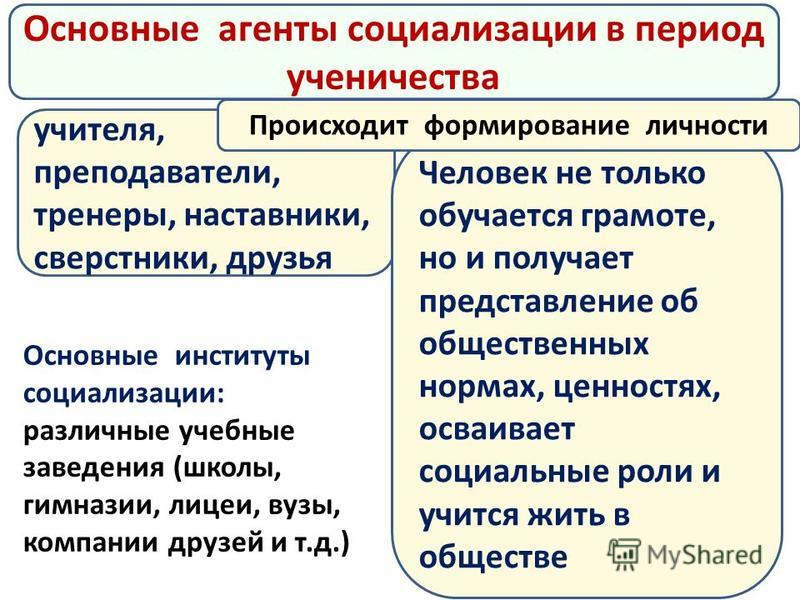

В сегодняшней социализации особую роль играет социальный институт – образование и приобретение профессии.

Замечание 1

Под образованием понимается система учебных, воспитательных форм педагогической деятельности, которая ориентирована на социальный заказ и социальные потребности общества.

Современное гражданское общество, его становление и развитие без социализации образования невозможно. Благодаря социализации образования, становится возможным преодолевать разобщенность, поляризацию взаимосвязанных компонентов культуры. Основная характеристика социализации образования – это оптимальное сочетание уровня потенциальных способностей и собственных творческих сил.

Основой социализации образования сегодня должен стать антропоцентризм, что означает оказание помощи человеку в поисках адекватного приложения душевных сил, его личностного, эмоционального потенциала и творческого начала – это есть фундаментальный методологический принцип социализации образования.

Чтобы реализовать данный принцип социализация образования предполагает:

- воспитание культурной личности, владеющей социальными качествами и способной к самообразованию;

- высокий уровень социальной зрелости, самопознание и самореализацию;

- стремление видеть личность человека с его индивидуальностью и человеческими качествами;

- учет и анализ специфики состава студентов;

- сочетание обучающей деятельности с развивающей;

- формирование целостного специалиста и человека;

- расширенный арсенал и потенциал средств обучения и воспитания, где важным является переход на новые технологии образования;

- использование нетрадиционных форм занятий;

- использование в учебном процессе самостоятельной поисковой работы;

- формирование новой учебной базы.

Данные действия направлены на социализацию образования, а это значит, могут изменить состояние общества и социально и качественно. В конечном итоге социализация образования есть переход от понимания образования как института подготовки профессиональных кадров к пониманию его как института организации и социализации самой жизни.

Замечание 2

Таким образом, социализация образования есть не что иное, как способность и возможность производить самого себя, свою сущность и быть субъектом собственного развития.

Роль образования в социализации личности

В наше время все специалисты разных направлений говорят о том, что образование, как социальный институт, выполняет функцию социализации личности. Но, вот механизмы и способы реализации этой функции видят и трактуют по-разному. Э. Дюркгейм, например, в образовании видел средство сохранения общественного порядка, а К. Манхейм видел в образовании способ обеспечения социальной гармонии и решения социальных проблем, образование может изменить характер взрослого общества, считал Д.

Если исходить из этого, то образование, по мнению Т. Парсонса, должно выполнять следующие функции:

- экономическую функцию, суть которой он связывал с растущим значением образования в подготовке работников для различных сфер жизнедеятельности;

- социальную функцию, благодаря которой возрастает мобильность людей и способность продвижения по социальной лестнице;

- политическую функцию, которая нацелена на то, чтобы обеспечить социальное равенство, расовую интеграцию людей;

- функцию социального контроля, т.е. приобщение обучающихся к социально приемлемым нормам и ценностям.

В современном обществе всё большее внимание уделяется проблемам обучения -продолжительности школьного образования, реорганизации образования – создание единой системы средних школ, разработке общенациональных и специальных программ, дифференциации образовательных учреждений – массовые школы, элитарные школы, государственное частное обучение, общее и профессиональное и др.

Исследования, проведенные в 50 – 60-е годы по вопросу адаптивных возможностей образования, подтвердили его большую роль в сохранении общественной стабильности и культурных ценностей. Помимо этого, было продемонстрировано его влияние на социальные перемены.

В 70-е годы на основе проведенных исследований, появилась теория «человеческого капитала», суть которой заключалась в том, что деньги, вложенные в образование, являются вложением в будущее, а дивиденды будут тем выше, чем качественнее оно будет. Но, статистика середины 70-х годов, стала показывать, что адаптивные возможности образования имеют предел. Всё чаще стали появляться такие мысли, что вовсе не образование продвигает человека по социальной лестнице, а его хватка и предприимчивость.

Анализ жизненных достижений показал, что они, скорее всего, зависят от семейной среды и классовой принадлежности родителей, нежели от качества полученного образования. Но, тем не менее, нельзя отрицать, что образование не обладает в адаптивном контексте социализирующими возможностями.

Исследования и полученные результаты заставили не только педагогов искать компенсирующие недостатки «культурной среды», но и повысить внимание к образованию государственных и общественных структур, а также расширить рамки изучения роли образования в жизни человека.

Образование обладает социализирующими возможностями, которые не обедняются даже в кризисном обществе. Здесь имеется в виду тот факт, что учащиеся 9-х классов стабильно ориентируются на получение полного среднего образования, а выпускники школ – на высшее образование.

Это говорит о том, что качественное образование в сознании молодежи выступает определенным гарантом дальнейшего жизненного пути. И сегодня, наверное, нельзя говорить о том, что наше общество «скатывается в ситуацию образовательного нигилизма», а образование не является опорой социальной жизни.

Воспитание и формирование личности

Противоречивый характер имеют процессы и результаты социализации, потому что в идеале социализированный человек обязан соответствовать социальным требованиям.

В это же время ему необходимо противостоять негативным общественным тенденциям, жизненным обстоятельствам. Но, довольно часто люди бывают настолько социализированы, что просто растворены в социуме, а с другой стороны они оказываются, не готовы, и не способны принимать личное участие в утверждении жизненных принципов.

Подобное положение связано с типом воспитания. Воспитание рассматривается как процесс целенаправленной социализации, причем сознательно контролируемой. Воспитание имеет две основные функции:

- упорядочить физическое, социальное, психологическое влияние на личность;

- создать условия для ускорения процесса социализации.

Исходя из этих функций, воспитание может ослабить или преодолеть отрицательные последствия социализации.

Педагог является активным началом воспитательного процесса наряду с активным ребенком, поэтому появляются задачи, которые целенаправленная социализация обязана решать.

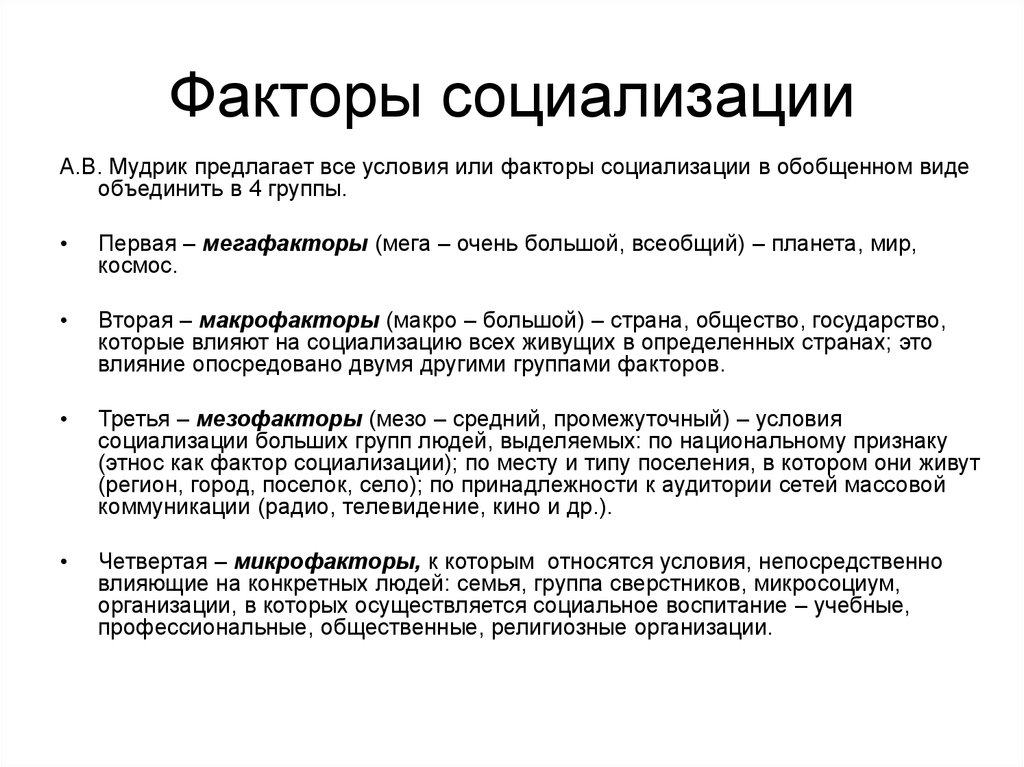

А.В. Мудрик выделяет следующие задачи, которые необходимо решать на каждом этапе социализации – естественно-культурные, социально-культурные, социально-психологические.

Социализация личности — урок. Обществознание, 8 класс. — Сиеста Доставка еды

Содержание

Личность родителя как пример социализации ребенка. Сотворчество родителей

В семье закладываются корни, из которых вырастают потом

и ветви, и цветы, и плоды. На моральном здоровье семьи

строится педагогическая мудрость школы.

В. Сухомлинский

Сегодня остро встаёт вопрос о роли и функциях семьи и школы в воспитании младших школьников. Проблемы, особенности воспитания детей данного возраста приобретают особую важность и обращают на себя внимание. Определяющая роль в воспитании ребёнка отводится не только школе, но и, конечно, принадлежит семье.

Положения закона «Об образовании», провозглашающие «демократический, государственно-общественный характер управления образованием…» служат исходными нормами для обеспечения сотрудничества школы и родителей. Новый Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС), определяя семью, как важнейший институт общества, основу и опору государства, отвечающую за социализацию новых поколений, рассматривает родителей как равноправных участников образовательного процесса.

Новый Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС), определяя семью, как важнейший институт общества, основу и опору государства, отвечающую за социализацию новых поколений, рассматривает родителей как равноправных участников образовательного процесса.

«В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего образования в образовательном учреждении для участников образовательного процесса должны создаваться условия, обеспечивающие возможность участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в разработке основной образовательной программы начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся».

Работа с родителями в условиях современной школы

Современные семьи развиваются в условиях сложной экономической и социальной обстановки в стране. Обостряются семейные проблемы на государственном уровне. Это приводит к конфликтам внутри семей и часто к распаду семьи. Сегодняшняя семья в корне изменилась. Родители предпочитают не думать о том, кого они хотят вырастить, каким будет их ребенок. Все труднее педагогу находить общий язык с родителями учащихся.

Обостряются семейные проблемы на государственном уровне. Это приводит к конфликтам внутри семей и часто к распаду семьи. Сегодняшняя семья в корне изменилась. Родители предпочитают не думать о том, кого они хотят вырастить, каким будет их ребенок. Все труднее педагогу находить общий язык с родителями учащихся.

Работа школы с родителями и родительской общественностью в настоящее время актуальна тем, что школа может оказать реальную помощь родителям в воспитании ребенка. Одним из условий стабильности семьи и нормального развития ребенка является сотрудничество родителей с педагогическим коллективом школы, в которую поступил их ребенок.

Работа с родителями в воспитании детей будет успешной и поможет совершенствованию личностных качеств школьника, если за основу взять наказ педагога В.А. Сухомлинского: «Как можно меньше вызовов в школу матерей и отцов для моральных нотаций детям, – и как можно больше такого духовного общения детей с родителями, которое приносит радость матерям и отцам. Все, что у ребенка в голове, в душе, в тетради, дневнике, – все это мы должны рассматривать с точки зрения взаимоотношений детей и родителей, и совершенно недопустимо, чтобы ребенок приносил матери и отцу одни огорчения – это уродливое воспитание».

Все, что у ребенка в голове, в душе, в тетради, дневнике, – все это мы должны рассматривать с точки зрения взаимоотношений детей и родителей, и совершенно недопустимо, чтобы ребенок приносил матери и отцу одни огорчения – это уродливое воспитание».

Ребенок должен быть уверен, что его кто-то очень-очень любит, и он тоже кого-то любит безгранично. Такая любовь создает чувство душевного комфорта, защищенности. При этом ребенок легко овладевает знаниями, активнее постигает мир.

Роль семьи и школы в воспитании младших школьников

Сегодня остро встаёт вопрос о роли и функциях семьи и школы в воспитании младших школьников. Проблемы, особенности воспитания детей данного возраста приобретают особую важность и обращают на себя внимание. Трудности в обучении, причины неудачи в воспитании заставляют задуматься о том, что определяющая роль в воспитании ребёнка отводится не только школе (учителям, психологам, социальным педагогам), но и, конечно, принадлежит семье, которая становится координатором и регулятором в воспитании. Традиционно главным институтом воспитания является семья. То, что ребенок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей жизни. Важность семьи как института воспитания обусловлена тем, что в ней ребенок находится в течение значительной части своей жизни, и по длительности своего воздействия на личность ни один из институтов воспитания не может сравниться с семьей.

Традиционно главным институтом воспитания является семья. То, что ребенок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей жизни. Важность семьи как института воспитания обусловлена тем, что в ней ребенок находится в течение значительной части своей жизни, и по длительности своего воздействия на личность ни один из институтов воспитания не может сравниться с семьей.

В ней закладываются основы личности ребенка, и к поступлению в школу он уже более чем наполовину сформировался как личность. Условием правильного воспитания, счастливого детства, источником благополучия ребенка в семье является любовь к нему родителей. Дети очень чутко реагируют на любовь и ласку, остро переживают их дефицит.

Истинная родительская любовь формирует чувство долга, отзывчивости, учит человека культуре чувств, пониманию добра, помогает понять главный моральный принцип: человек человеку друг и брат. Однако родительская любовь может быть разной – от неразрывно связанной с чувством родительского долга, ответственности за формирование детской личности до слепой, неразумной. Одним из условий воспитания детей в семье является авторитет родителей. Любовь к родителям и уважение к ним, признание их авторитета далеко не всегда совпадают. Чаще всего использование родителями двойной морали: одной – для окружающих, другой – для «повседневного пользования» в быту, в семейной жизни разрушает их авторитет. Но ребенок младшего школьного возраста наблюдает родителей чаще именно в повседневной жизни и не может не замечать, что родители иногда позволяют себе то, за что осуждают других. Разрушает авторитет родителей и уверенность, что дети не имеют права критиковать их поступки, что детей они наказывают только справедливо, их указания не обсуждаются и должны беспрекословно выполняться. В действительности авторитет отца и матери только повысится, если у них хватит мужества признаться в своей ошибке и неправоте. Такое поведение взрослых доказывает их действительное уважение к ребенку и вызывает с его стороны такое же уважение. Справедливость, искренность, честность в отношениях с собственными детьми и окружающими людьми – вот основа родительского авторитета.

Одним из условий воспитания детей в семье является авторитет родителей. Любовь к родителям и уважение к ним, признание их авторитета далеко не всегда совпадают. Чаще всего использование родителями двойной морали: одной – для окружающих, другой – для «повседневного пользования» в быту, в семейной жизни разрушает их авторитет. Но ребенок младшего школьного возраста наблюдает родителей чаще именно в повседневной жизни и не может не замечать, что родители иногда позволяют себе то, за что осуждают других. Разрушает авторитет родителей и уверенность, что дети не имеют права критиковать их поступки, что детей они наказывают только справедливо, их указания не обсуждаются и должны беспрекословно выполняться. В действительности авторитет отца и матери только повысится, если у них хватит мужества признаться в своей ошибке и неправоте. Такое поведение взрослых доказывает их действительное уважение к ребенку и вызывает с его стороны такое же уважение. Справедливость, искренность, честность в отношениях с собственными детьми и окружающими людьми – вот основа родительского авторитета.

Сотворчество родителей

Современную проблему необходимости детско-родительского сотворчества ярко иллюстрирует мысль известного американского психофизиолога Нила Миллера: «Дефицит родительского тепла ведёт к снижению интеллекта, аномалиям социального поведения, сильному нервному напряжению, уязвимости и даже агрессивности».

Современным родителям не следует забывать, что если ребенок получает удовольствие от совместного общения, то он ни только чувствует родительскую любовь, но и сам начинает испытывать к вам более теплые чувства. Ведущей в этом процессе должна стать совместная деятельность взрослого и ребенка. Идея эта не нова, она представлена в трудах таких педагогов, как П. Ф. Каптерева, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинского, Л. Н. Толстого, К. Д. Ушинского и др.

Энциклопедический словарь педагога дает следующее определение термина «Сотворчество»: «сотворчество – форма совместного (с кем-то, с чем-то) творчества, самореализация своих творческих возможностей в неком общем продукте… » .

Совместное творчество со школьниками — это очень важный этап в развитии творческих способностей ребенка. Занятия творчеством развивают фантазию ребенка, усидчивость, а также способствуют развитию мелкой моторики рук. К тому же, совместное творчество взрослого и ребенка формирует доверительное отношения между ними, приучает к сотрудничеству.

Для решения такой социально острой и современной проблемы, как занятость родителей и, вследствие этого, детско-родительская отчужденность, следует искать пути решения. В нашем учреждении педагоги используют самые разные, как традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями. Для объединения школьников, родителей и педагогов, педагоги организуют:

– выездные семинары для родителей;

– день семьи;

– совместные выставки;

– познавательные экскурсии;

– консультации с участием специалистов;

– вечера развлечений с чаепитием и конкурсами.

Творчество помогает отразить внутренний мир ребенка, его стремления, желания и переживания. Творчество, – пишет психолог В. В. Давыдов, – является уделом всех, … оно обязательно должно являться нормальным и постоянным спутником детского развития» (1).

Творчество, – пишет психолог В. В. Давыдов, – является уделом всех, … оно обязательно должно являться нормальным и постоянным спутником детского развития» (1).

Важно помнить, что ребенку необходимо не просто близкое присутствие взрослого, а искреннее общение с родителем. Он хочет переживать чувство общности с ними, принадлежности к семье, стремится к тому, чтобы его уважали, считались с его мнением. И здесь особенно важно, как именно проводить с ребенком время. Важно не количество часов, проведенных с ребенком, а что и как вы делали с ним вместе.

Совместное творчество – это та разновидность игры, которая лучше всего запоминается как ребенку, так и взрослому. Занимаясь вместе с ребенком аппликацией, оригами, делая какие-то поделки, вы приобщаете ребенка к искусству и развиваете в нем аккуратность, мастеровые навыки и творческие способности.

Семья и школа – это незаменимый источник энергии, ресурсов для ребенка, в которой он живет. Человека мы создаем любовью – любовью отца к матери и матери к отцу, любовью отца и матери к людям, глубокой верой в достоинство и красоту человека. Прекрасные, замечательные дети вырастают в тех семьях, где мать и отец по-настоящему любят друг друга и вместе с тем любят и уважают людей. К сожалению, нельзя воспитать ребенка нравственным, лишь разъясняя, что хорошо, а что плохо. Он может знать, что нужно быть добрым, отзывчивым, но остаться равнодушным, безучастным к чужой беде, знать, что лгать недопустимо, но говорить неправду.

Прекрасные, замечательные дети вырастают в тех семьях, где мать и отец по-настоящему любят друг друга и вместе с тем любят и уважают людей. К сожалению, нельзя воспитать ребенка нравственным, лишь разъясняя, что хорошо, а что плохо. Он может знать, что нужно быть добрым, отзывчивым, но остаться равнодушным, безучастным к чужой беде, знать, что лгать недопустимо, но говорить неправду.

Как воспитывать детей младшего школьного возраста, чтобы их чувства, помыслы, поступки были нравственными?

Стать мудрым другом и наставником ребёнка, стараться не навязчиво, мягко направлять мысли ребенка в правильное русло, не уничтожая его собственной инициативы, – вот условия истинной родительской и учительской любви.

К. Джибран «Предсказание»

Ваши дети – это не ваши дети:

Они сыновья и дочери самой жизни.

Они пришли посредством Вас, но не от Вас.

И хотя они с Вами, принадлежат они не Вам.

Вы можете дать им свою любовь, но не Ваши мысли.

Вы можете дать кров их телам, но не их душам,

Потому что их души живут в завтрашнем доме,

Который Вы не можете посетить даже в Ваших мечтах.

Вы можете стремиться быть такими, как они,

Но не стремитесь сделать их такими, как Вы,

Потому что жизнь не движется назад

И не задерживается во вчерашнем дне.

Приложение. Презентация «Личность родителя как пример социализации ребенка. Сотворчество родителей»

Историческая сущность социализации студентов. Cтатья первая

Предпринята попытка рассмотреть концепцию, подходы, определения, типы, основные направления и особенности исторической социализации в постсоветский период. Раскрыта проблема актуализации исторических знаний, исторической социализации в современной России. Особое внимание уделено роли и месту исторического компонента ВПО в профессиональном, духовном, социальном и гражданском формировании специалистов.

Ключевые слова: историческая социализация, идентификация личности, общественное самосознание, актуализация исторических знаний, функции исторических знаний, исторический компонент ВПО.

Концепция исторической социализации

Исторические представления о национальных традициях, консолидации, величии, суверенитете нации, социально-экономической, социально-политической и социокультурной истории России определяют общественное бытие индивида, его историческую социализацию. Вместе с тем историческая социализация личности — это и ее адаптация к общественному бытию. Она обусловлена сопряжением с общественным бытием личностных исторических представлений.

«История развития страны всегда сказывается непосредственно в каждом из нас, — как считают психологи и психотерапевты, — болезнью истории», «социально-психологической наследственностью» того, «как чувствовали и мыслили наши предки». Основатель аналитической психологии К.Г. Юнг утверждал, что фундамент духовной жизни составляет наследуемый опыт предшествующих поколений, образованный совокупностью архетипов.

Архетип — самая глубинная часть основы локальной цивилизации и цивилизационной логики истории, которая коренится в основах человеческой психики — в коллективном бессознательном. Это самый глубокий уровень личностной идентификации — идентификации с той общностью, с которой личность себя отождествляет. Это — своеобразная «вторая психическая система», имеющая коллективную, универсальную и безличностную природу, идентичную у всех индивидов.

Коллективное бессознательное не развивается индивидуально, но наследуется. Оно состоит из предшествующих форм, архетипов, которые лишь вторичным образом становятся познаваемыми и которые придают определенную форму содержанию психики [1]. Иными словами, архетип присутствует в личности лишь в той связи и мере, в какой она принадлежит конкретной общности людей (в частности и прежде всего, этнокультурной), ассоциирует себя с ней [2].

Концепция исторической социализации личности базируется на выделении процесса усвоения и добровольного принятия индивидами и их группами традиционных ценностей, базовых архетипов, идеологем (цивилизационной, геополитической, исторической, национальной, социальной, культурной и духовной) идентичности России и норм культуры, присущих обществу и позволяющих эффективно выполнять общественные и государственные роли и функции. Тем самым обеспечивается сохранение самого общества, государства, России как локальной цивилизации на основе механизма трансляции указанных идеалов и ценностей от поколения к поколению.

Тем самым обеспечивается сохранение самого общества, государства, России как локальной цивилизации на основе механизма трансляции указанных идеалов и ценностей от поколения к поколению.

Модели исторической социализации

Процесс исторической социализации отражает содержание нескольких его трактовок, подходов и определений.

Одна из трактовок, разработанная З. Фрейдом, состоит в понимании социализации как процесса развития личностного контроля за обузданием разрушительных биологических инстинктов и побуждений, чтобы избежать страха и нервозности от контроля общества за личностью. Изучение истории активно содействует этому, формируя вторую, социокультурную природу человека как существа общественного.

Модель социализации как результата межличностного общения основана на теории символического интерактивизма Ч.Х. Кули и Дж.Г. Мида, согласно которой личность формирует свое «Я» в результате многообразных взаимодействий людей с окружающим миром (интеракцией). В процессе взаимодействия люди реагируют на те значения, которые приписывают воздействующим на них стимулам (а не самим стимулам), поэтому особое значение приобретает интерпретация мыслей и чувств других людей. Последняя, как правило, наглядна и поучительна при изучении истории. При этом эффект сконцентрированного в историческом опыте группового влияния на личность позволяет выявить значение социальных установок для социализации, социальной зрелости индивида с достижением комфортности с существующей социальной системой, т.е. добровольным подчинением личности ее установкам и целям.

В процессе взаимодействия люди реагируют на те значения, которые приписывают воздействующим на них стимулам (а не самим стимулам), поэтому особое значение приобретает интерпретация мыслей и чувств других людей. Последняя, как правило, наглядна и поучительна при изучении истории. При этом эффект сконцентрированного в историческом опыте группового влияния на личность позволяет выявить значение социальных установок для социализации, социальной зрелости индивида с достижением комфортности с существующей социальной системой, т.е. добровольным подчинением личности ее установкам и целям.

Модель социализации как ролевой тренировки. Теоретической основой подобного понимания явился структурный функционализм Т. Парсонса. Индивид взаимодействует с другими людьми благодаря социальным ролям, постигаемым из истории, которые он усваивает как ожидаемое от него поведение, соответствующее ролевым предписаниям уроков истории. Такая социализация включает индивида в социальную систему через ролевое научение, влияющее на постоянную адаптацию к господствующим в обществе ценностям и стандартам поведения.

С позиции бихевиоризма социализация рассматривается как социальное научение. В поведенческих терминах эта модель описывается как процесс постоянной модификации человеческого поведения с помощью поощрений и наказаний. Бихевиористская формула «стимул — реакция» исходит из того, что люди склонны возобновлять такие модели поведения, за которые они когда-то вознаграждались в форме похвалы, восхищения, внимания и др. Очевидно, на поведение людей влияют и наглядные примеры из жизни героев истории.

При современном состоянии российского общества в нем присутствуют различные типы исторической социализации: плюралистический, конфликтный и гегемонистский (предполагающий вхождение человека в жизнь общества исключительно на ценностях какого-либо класса, религии или идеологии). Их выделение определяется наиболее характерными образцами, стандартами взаимодействия индивида, общества и государства, в результате которого осуществляется преемственность развития, передача ценностей от одного поколения к другому.

Характер взаимодействия общества, государства и индивида основан на диалоге, консенсусе и / или конфликте между ними. Это обусловлено типом культуры, доминирующей в обществе, ее неоднородностью и существованием различных субкультур внутри нее.

Историческая социализация в постсоветский период

Особенности исторической социализации в современной России определяет такое состояние общества, когда:

¨ в «перестройке» власть использовала против своего общества «постмодернистский разгром идеального как такового, в результате чего общество перестало откликаться на культуру как решающий макросоциальный регулятор. Культура в качестве таковой уничтожена «элитой 12 июня», которая и сегодня играет большую роль не только в работе СМИ. Во властных структурах приняты инструкции, не обязывающие их отвечать на критику в СМИ. Но осталось историческое наследие созданной народом в XIX—XX вв. уникальной культуроцентрической регулятивности как фактор будущего. Осталась весть миру о хранимой в ядре нашей цивилизации, укорененности в исторических и метафизических генах слова (имени) как нашем «особом пути», о возможности осуществления культуроцентричного общества, о нашей исторически неопровержимой способности его создавать [3];

Осталась весть миру о хранимой в ядре нашей цивилизации, укорененности в исторических и метафизических генах слова (имени) как нашем «особом пути», о возможности осуществления культуроцентричного общества, о нашей исторически неопровержимой способности его создавать [3];

¨ сохраняется регулятивность в отдельных социальных нишах, малых группах, на микроуровне. Но без макросоциальной регулятивности гражданское общество не может существовать: на то оно и гражданское, что должно что-то противопоставлять власти. В основе такой регулятивности, как мы понимаем, лежит «ощущение некой идентичности, связанной с базовыми ценностями, которые коренятся в культуре». Происходят усвоение личностью «объективных мыслительных форм» культуры (ценностей, норм, идей их преобразования в субъективно-идеальный мир) и трансформация объективно-идеальных форм культуры в индивидуальный опыт поведения личности, определяющий степень ее включения в систему социальных отношений, формирование личностной и гражданской позиции в соответствии с ее убеждениями, взглядами и совестью;

¨ «особое значение получают регуляторы антисистемные», коррумпированная бюрократия, криминалитет;

¨ примененный против СССР постмодернистский разгром «идеального как такового» с характерным для него отрывом слова (имени) от реальности превращает слово (имя) в «симулякр» (постмодернистский термин, означающий, что форма освободилась от содержания и начала его истреблять) [4];

¨ новой господствующей элитой общества гедонизм признается высшим благом жизни, а человек представляется как «вещь вожделяющая». В посмодернизме (Делез, Гватари и др.) существуют уже не личности, а «органы безумного социального тела». В постмодернистском отрицании авторитетов, иерархий, обобщений, социальности, морали, общественных идеалов речь идет о далекоидущей затее разрушения наций, морали, дискредитации развития, воспевании прав меньшинств вообще и разного рода извращений, о дискредитации идеи гуманизма, о культе насилия, о фактическом расчеловечивании [5];

¨ в созданной в 1970?е гг. языческой модели постмодернистского прорыва все превращено в игру: бизнес, коммерция, политика, наука, отношения между людьми, в т.ч. между мужчиной и женщиной. Серьезное отношение к жизни, предполагающее рефлексию и самоосознание глубинных смыслов человеческого существования, воспринимается как разновидность шизофрении».[6] Таким образом, постмодернизм как оружие массового социального поражения препятствует социализации личности, умножая асоциалов, он разрывает социальную ткань общества;

В посмодернизме (Делез, Гватари и др.) существуют уже не личности, а «органы безумного социального тела». В постмодернистском отрицании авторитетов, иерархий, обобщений, социальности, морали, общественных идеалов речь идет о далекоидущей затее разрушения наций, морали, дискредитации развития, воспевании прав меньшинств вообще и разного рода извращений, о дискредитации идеи гуманизма, о культе насилия, о фактическом расчеловечивании [5];

¨ в созданной в 1970?е гг. языческой модели постмодернистского прорыва все превращено в игру: бизнес, коммерция, политика, наука, отношения между людьми, в т.ч. между мужчиной и женщиной. Серьезное отношение к жизни, предполагающее рефлексию и самоосознание глубинных смыслов человеческого существования, воспринимается как разновидность шизофрении».[6] Таким образом, постмодернизм как оружие массового социального поражения препятствует социализации личности, умножая асоциалов, он разрывает социальную ткань общества;

¨ старая система ценностей, та же идеология как иерархия ценностей, оказалась дискредитированной (хотя на нее ориентировались значительные группы населения). Для России с тысячелетней историей ее идеократического государства — это особая потеря, поскольку, как отмечает известный политолог А.С. Панарин, идеология «для России необходима трижды»;

Для России с тысячелетней историей ее идеократического государства — это особая потеря, поскольку, как отмечает известный политолог А.С. Панарин, идеология «для России необходима трижды»;

¨ либеральные ценности еще не востребованы широкими слоями общества;

¨ были забыты и преданы анафеме не только социалистические и социальные ценности и идеалы, создававшиеся на протяжении столетий европейской цивилизации, но и отброшены как ненужные национальные интересы и традиции страны;

¨ вестернизация России, борьба за нее посредством дискредитации собственной истории, навязывания чуждой цивилизации ведут к взлому цивилизационной идентификации, генетического кода истории России, умалению национальных ценностей, утверждению ценностей других наций и культур, раздвоению и даже растроению сознания, хаотизации истории [7];

¨ имеет место угроза роста массового вненационального субъекта в России из-за запаздывания ее модернизации в условиях, когда человечество осваивает принципиально новый способ достижения стабильности за счет перманентной модернизации [8];

¨ с социальным и культурным регрессом в обществе стали утверждаться в качестве главных не только противоположные базовым ценностям демократии (конкуренция, равноправие, сотрудничество и др. ), но и вообще относящиеся к досовременной эпохе ценности (личная преданность, насилие, «неоварварская», «неофеодальная» социокультурная деградация) при снижении качества и продолжительности жизни, «заточенной» негативной селекцией, отрицательным отбором под интересы олигархической элиты [9];

), но и вообще относящиеся к досовременной эпохе ценности (личная преданность, насилие, «неоварварская», «неофеодальная» социокультурная деградация) при снижении качества и продолжительности жизни, «заточенной» негативной селекцией, отрицательным отбором под интересы олигархической элиты [9];

¨ в попытках лишить Россию истории ее фальсификаторы, очернители подменяют историческую оценку событий «нравственной», не учитывающей конкретные условия, которые определяли ход истории;

¨варварский тип ценностей у освободившихся от «химеры», названной человечеством совестью и гуманизмом, в т.ч. среди молодежи, не вдохновляет образцы поведения, неспособно, по их мнению, служить практическим целям, а потому мало чего стоит;

¨ прежние агенты исторической социализации стали исповедовать различные исторические предпочтения, причем часто конъюнктурные и эгоистические.

Отсутствие целостной системы исторической социализации личности привело к тому, что исторические позиции стали обусловливаться не поведением лидеров, СМИ, партий, а собственным экономическим положением. Поэтому наиболее мощным фактором в условиях аномии оказываются экономические и политические события, изменения положения индивида.

Поэтому наиболее мощным фактором в условиях аномии оказываются экономические и политические события, изменения положения индивида.

Общество характеризуется противоречивым переплетением двух тенденций, влияющих на процесс исторической социализации.

Первая тенденция — демократизация общественной жизни, в результате которой расширяются возможности участия в общественной жизни личности и социально пассивных групп населения, повышается информированность граждан. Вторая тенденция — нарастание политической апатии, отчуждения, неверия как реакции переживающего психологическую перестройку индивидуального и массового сознания на падение жизненного уровня, крушение идеалов.

Особенности исторической социализации студентов

Историческая социализация студентов включает следующие основные направления:

¨ активное, целенаправленное формирование историей индивидуальных социальных качеств учащейся молодежи, ее социального развития;

¨ социализация и воспитание учащихся посредством усвоения ими общественно-исторического опыта;

¨ овладение студентами российской действительностью посредством усвоения соответствующих историческому процессу ценностей, норм и задач функционирования и развития общества и государства, мировоззренческой подготовки;

¨ вхождение студентов в российскую среду и интеграция в ней в результате овладения средствами и формами исторического мышления и исторического сознания, патриотического воспитания.

На таком широком социокультурном основании исторической социализации исторический компонент профессионального образования — «ключ» в современность и будущее национальной истории осознавшей себя России. Это утверждает закон истории — возрастание ее самоопределенности сознанием.

Мир вне нас становится для нас действительностью только тогда, когда он превращается в часть нашего внутреннего мира, становится субъективностью, осваивается сознанием. В истории объективируется только то, что до этого стало достоянием души человека, и побеждает только то, что до этого победило в душе человека.

Национальную идентичность как определяющую для всех доминанту, общий культурный и генетический код истории России, систему архетипов (социальности, культуры, духовности, способы их проживания в истории, кодирования и раскодирования их содержания), на базе которых происходят идентификация, как и саму историю России, определило избрание для архетипических основ национального духа преобладание этико-эстетического начала над рассудочным (типичным для Запада) — этическая праведность жизни по совести, по любви как оправдание самого бытия. Опора на эти духовные архетипы национальной души «позволяла России не только всегда побеждать, но и всегда утверждать себя в истории» [10].

Оптимальная форма общественного бытия и социальной организации в России адекватна базовым фактам ее истории — природно-климатическим и геополитическим, а также историческим и культурным традициям, особенностям национального характера и менталитета. Поэтому сила страны — в способности ее народа трансформировать ценности прошлого в реальность современности. Без этих высоких целей и сокровенных духовных ценностей, без полета мечты о сотворении мира добра, любви и справедливости (воспроизводящей эти архетепические основы генетического кода физического и исторического выживания, требовавших поддержки, коллективизма) «в России не то что быстро ехать — запрягать не начнут» [11]. Такой менталитет.

Этот менталитет раскрывает и современная полемика «Национальный характер – миф или реальность?». Один из ее участников, доктор философских наук, профессор А.

Опора на эти духовные архетипы национальной души «позволяла России не только всегда побеждать, но и всегда утверждать себя в истории» [10].

Оптимальная форма общественного бытия и социальной организации в России адекватна базовым фактам ее истории — природно-климатическим и геополитическим, а также историческим и культурным традициям, особенностям национального характера и менталитета. Поэтому сила страны — в способности ее народа трансформировать ценности прошлого в реальность современности. Без этих высоких целей и сокровенных духовных ценностей, без полета мечты о сотворении мира добра, любви и справедливости (воспроизводящей эти архетепические основы генетического кода физического и исторического выживания, требовавших поддержки, коллективизма) «в России не то что быстро ехать — запрягать не начнут» [11]. Такой менталитет.

Этот менталитет раскрывает и современная полемика «Национальный характер – миф или реальность?». Один из ее участников, доктор философских наук, профессор А. Хазин отмечает: «Русский народный менталитет никогда не отождествлял жизненный успех с большими деньгами. В этом главное отличие «русской идеи» от «американской мечты». Более того, душевное и телесное самодовольство прямо признается в православии бедой, а не победой человека»[12], т.к. это гордыня, что идет от православной идеи «всеобщего спасения».

Хазин отмечает: «Русский народный менталитет никогда не отождествлял жизненный успех с большими деньгами. В этом главное отличие «русской идеи» от «американской мечты». Более того, душевное и телесное самодовольство прямо признается в православии бедой, а не победой человека»[12], т.к. это гордыня, что идет от православной идеи «всеобщего спасения».

Заключение

Радикальный переворот иерархии ценностей в 1990?е гг. вызвал серьезные изменения в русском менталитете. Веками на вершине русской иерархии состоял Бог, т.е. наличие совести (со?весть, присутствие в тебе Бога). На втором месте стояло государство, государство–община, поэтому его благо было неизмеримо выше отдельного личного блага. И лишь на третьем месте был отдельный человек, его неповторимая личность. Победа идеологии «общечеловеческих ценностей» вознесла на верховное место отдельную личность с ее священным правом собственности. Интересы государства отступили на второе место, а совесть стала просто «атавизмом». «Ее место заняли предприимчивость, ловкость и просто красноречие, помогающие выиграть судебный процесс и тем самым считать себя правым» [13].

«Ее место заняли предприимчивость, ловкость и просто красноречие, помогающие выиграть судебный процесс и тем самым считать себя правым» [13].

При новой иерархии ценностей утрата многими в своем существовании общегражданской идентичности, общегосударственного смысла, сопричастности с общенародным делом и понимания целей, которые достигаются только всем миром, усложняет и актуализирует задачи исторической идентификации, формирования исторического мышления и сознания, исторической социализации.

[1] Юнг К.Г. Аналитическая психология. Прошлое и настоящее. — М., 1995. С. 72.

[2] Козин Н.Г. Постижения России. Опыт историософского анализа (Серия «Национальный интерес»). — М.: Алгоритм. 2002. С. 66.

[3] См.: Кургинян С.Е. Имена и реальность: обратная связь // Россия XXI. Общественно-политический и научный журнал. — 2009. — № 4. — С. 14—17, 28.

[4] Там же. — С. 17, 19.

[5] Кургинян С.Е. Медведев и развитие. Первый — собственно политический уровень исследуемой проблемы // Россия XXI. — 2008. — № 2. — С. 35—36; Он же. Завод под названием «чиновник» // Литературная газета. —2003. — № 1. — С. 4.

[6] Отечественная история (Материалы к лекциям для слушателей ИППК МГУ) / Под ред. д.и.н., проф., зав. каф. ИППК МГУ А.И. Уткина: уч. пособ. — М., 2006. С. 405—406; Пирогов Л. Постмодернисты, Сталин дал приказ // Литературная газета. 2010. — № 1. — С. 6.

[7] См.: Козин Н.Г. —Указ. соч. — С. 65—66, 281—283, 360—361, 393, 536, 585, 619.

[8] См.: Там же. — С. 254.

[9] См.: Соловей Т., Соловей В. Прогресс в обратную сторону // Литературная газета. — 2010. —№ 34. — С. 3.

[10]. См.: Козин Н.Г. — Указ. соч. — С. 66—67, 410—412.

[11] См.: Салуцкий А. Оптимизм модернизации. На фронтах информационной войны // Литературная газета. — 2010. — № 31. — С. 12; Калюжный Д. Комплекс бездушия // Там же. — № 34. — С. 14; Воеводина Т. У нас отняли идею. Либеральная идея личного успеха — это тоже идея. Но — короткого дыхания // Там же. — № 40. — С. 13.

[12] Казин А. Умом «русскую идею» не понять // Там же.

— 2008. — № 2. — С. 35—36; Он же. Завод под названием «чиновник» // Литературная газета. —2003. — № 1. — С. 4.

[6] Отечественная история (Материалы к лекциям для слушателей ИППК МГУ) / Под ред. д.и.н., проф., зав. каф. ИППК МГУ А.И. Уткина: уч. пособ. — М., 2006. С. 405—406; Пирогов Л. Постмодернисты, Сталин дал приказ // Литературная газета. 2010. — № 1. — С. 6.

[7] См.: Козин Н.Г. —Указ. соч. — С. 65—66, 281—283, 360—361, 393, 536, 585, 619.

[8] См.: Там же. — С. 254.

[9] См.: Соловей Т., Соловей В. Прогресс в обратную сторону // Литературная газета. — 2010. —№ 34. — С. 3.

[10]. См.: Козин Н.Г. — Указ. соч. — С. 66—67, 410—412.

[11] См.: Салуцкий А. Оптимизм модернизации. На фронтах информационной войны // Литературная газета. — 2010. — № 31. — С. 12; Калюжный Д. Комплекс бездушия // Там же. — № 34. — С. 14; Воеводина Т. У нас отняли идею. Либеральная идея личного успеха — это тоже идея. Но — короткого дыхания // Там же. — № 40. — С. 13.

[12] Казин А. Умом «русскую идею» не понять // Там же. — № 29. — С. 13.

[13] См.: Набатникова Татьяна. Спасет ли нас «общее дело» // Там же. — № 23. — С. 13.

— № 29. — С. 13.

[13] См.: Набатникова Татьяна. Спасет ли нас «общее дело» // Там же. — № 23. — С. 13.

Виды и формы социализации

Понятие социализации

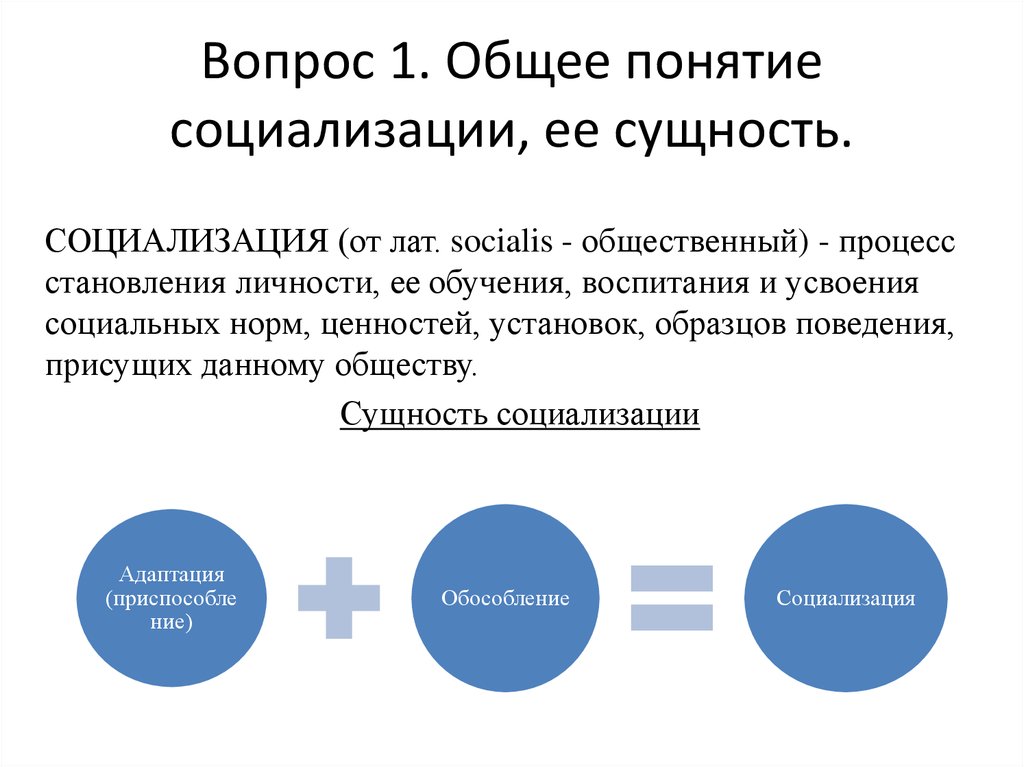

Определение 1

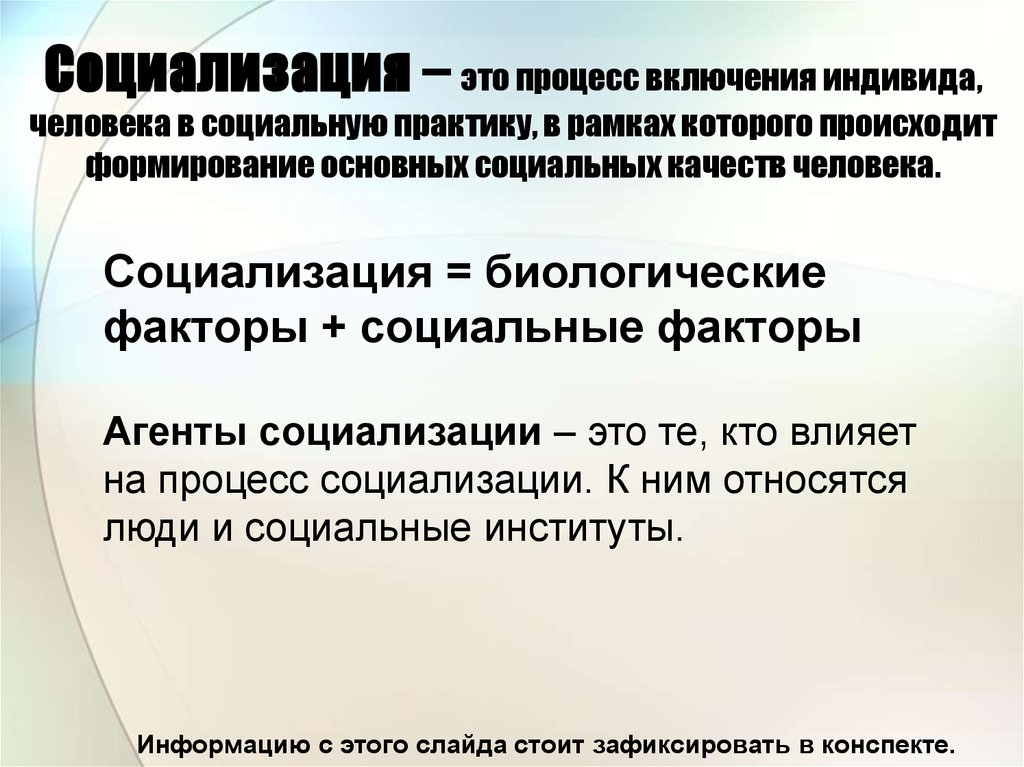

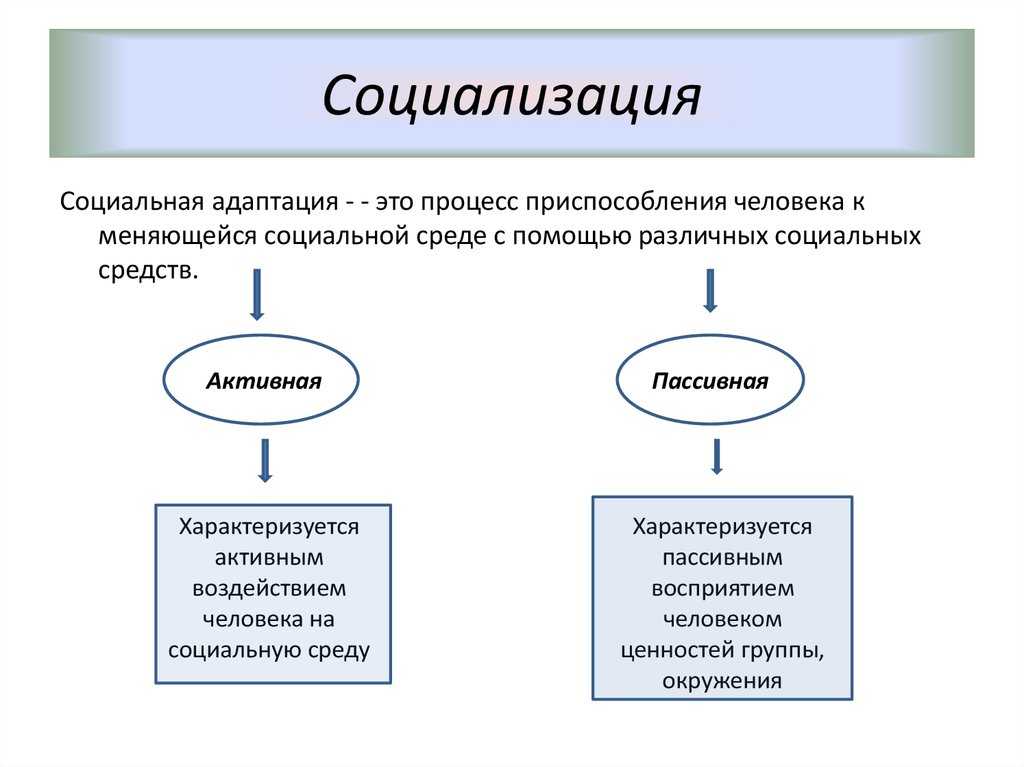

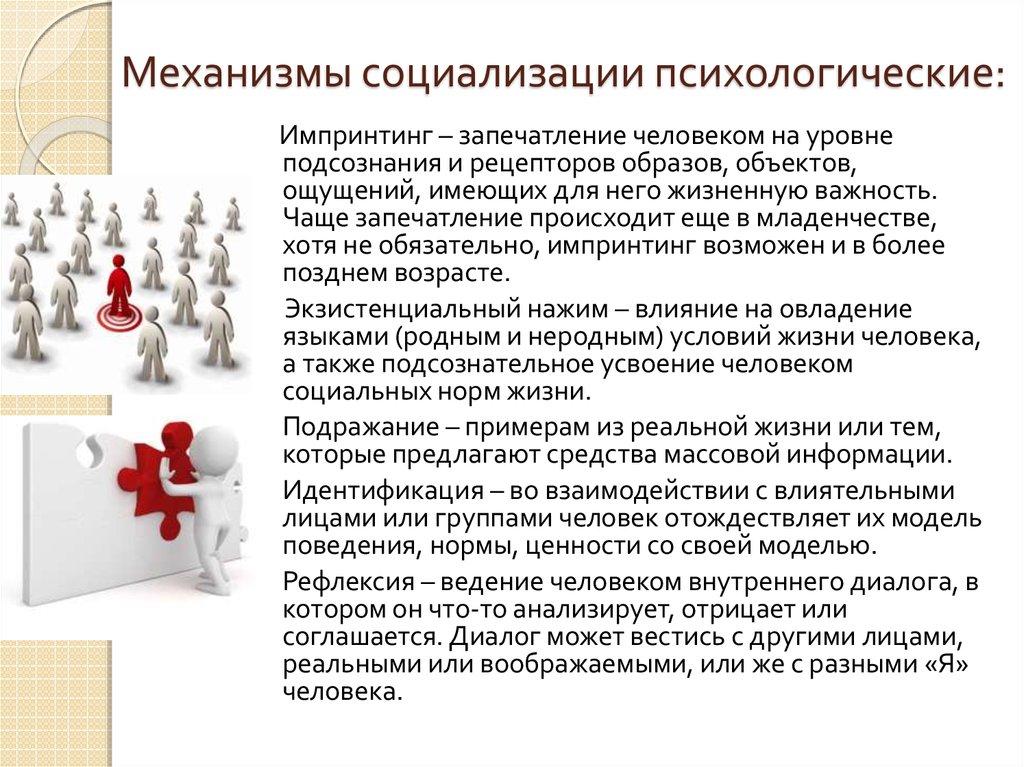

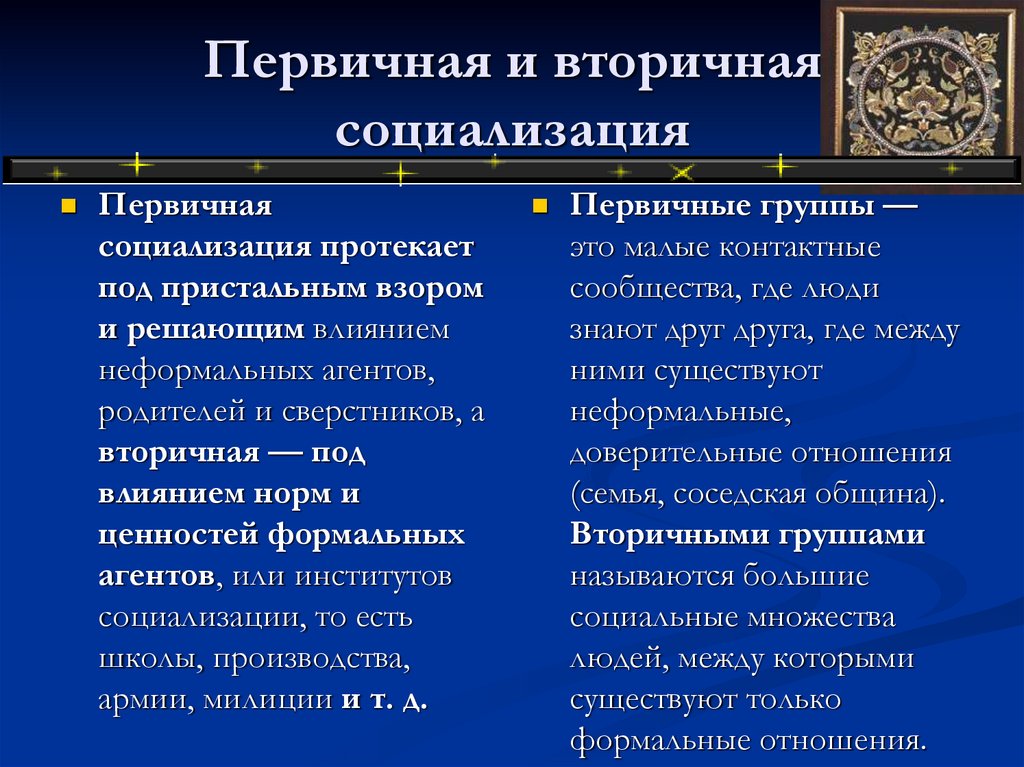

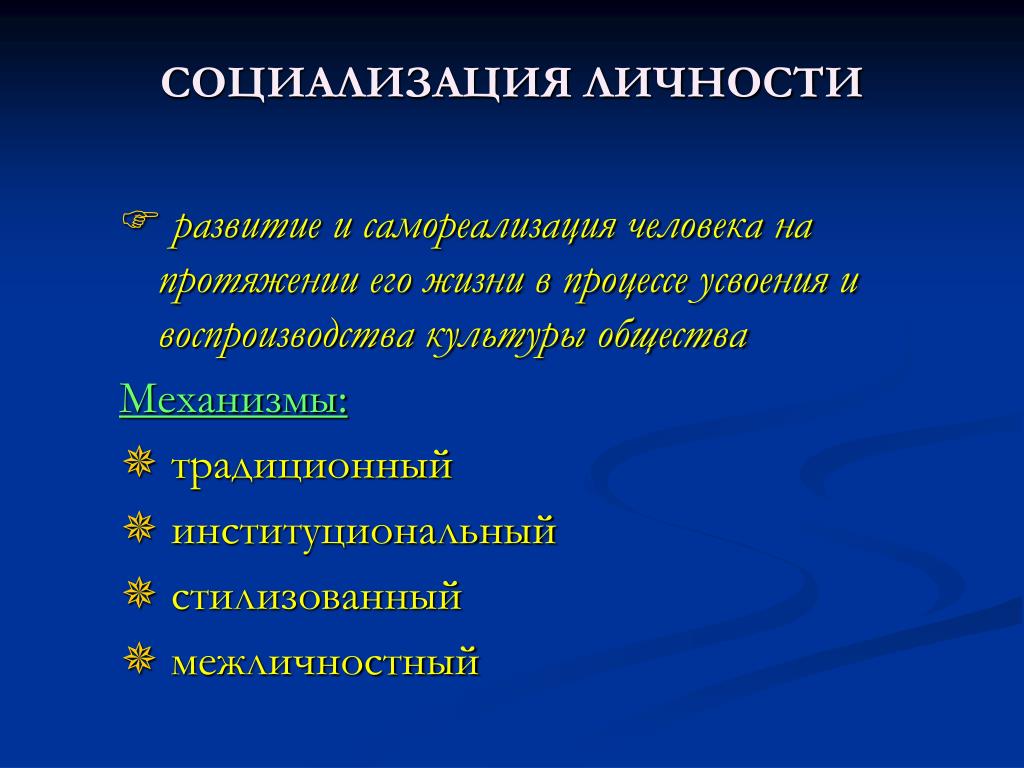

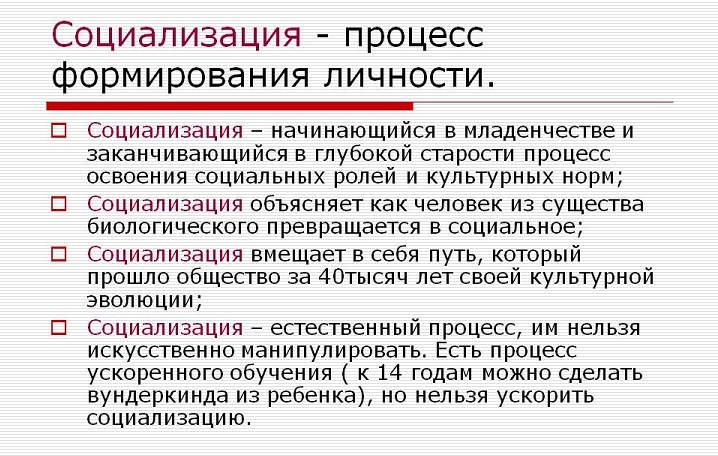

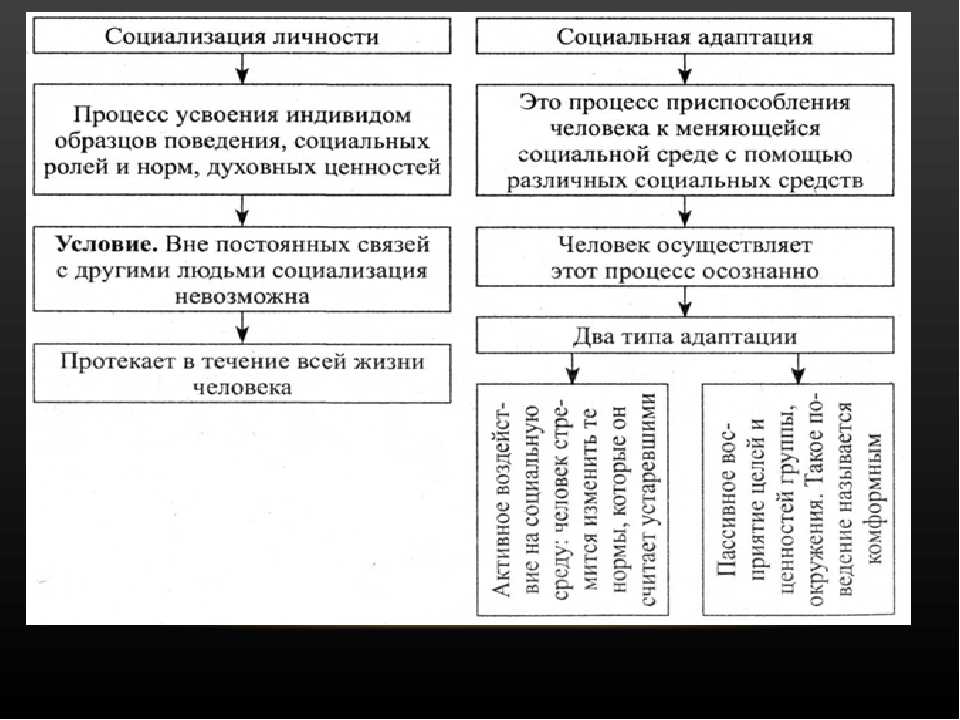

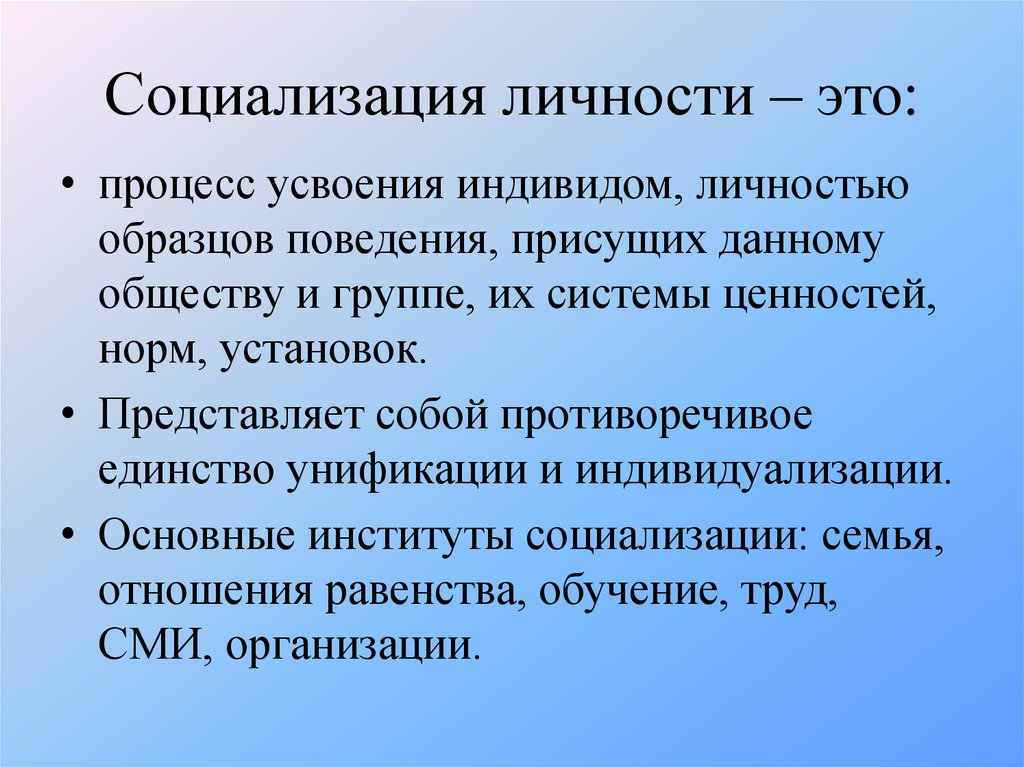

Социализация – это двусторонний процесс. Во-первых, он направлен на непрерывную передачу обществом социальных норм, культурных ценностей и образцов человеческого поведения. Во-вторых, это – процесс постоянного усвоения индивидом в течение всей своей жизни (начиная с момента рождения) этих самых норм, ценностей и образцов поведения. Таким образом, в процессе социализации человек оказывается в постоянном взаимодействии с другими людьми, их взглядами, ценностно-ориентационной системой. Только свои навыки он должен вырабатывать на основе индивидуальных особенностей.

Термин «социализация» используется для обозначения процесса становления и развития личности еще с конца 19 века. Он был введен в научный оборот такими мыслителями, как Ф. Гиддингс, Э. Дюркгейм и Г. Тард.

Социализация – это разносторонний и очень структурированный процесс, который обладает своими видами и уникальными формами.

Виды социализации

Так как социализация – это очень сложный и многогранный процесс, то его принято рассматривать через призму основных направлений (видов).

Поло-ролевая социализация. Ее смысл заключается в том, что, взрослея, человек последовательно осваивает разные роли. Например, мальчик-юноша-мужчина или девочка-девушка-женщина.

Семейно-бытовая социализация – в соответствие с полом и статусом в семье индивид выступает в роли матери, жены, мужа, отца, дочери, бабушки, сестры или брата.

Профессионально-трудовая – социализация в соответствие с выбранной профессией (врач, педагог, военный), а также в соответствие с занимаемой должностью (начальник, подчиненный).

Субкультурно-групповая – социализация в соответствие с тем, в какое неформальное или общественное объединение вступает человек. Например, байкер, панк, рокер и другое.

Виды социализации бывают разными также в зависимости от того, в какой период индивид принимает на себя ту или иную роль.

- Полная социализация личности – индивид целиком и полностью соответствует тем требованиям социальной группы, которые она выдвигает. Также он результативно выполняет свои функции без ущерба собственным интересам;

- Неполная (частичная) социализация индивида – соответствие навыков и умений выбранной социальной группе, но наличие противоречий с внутренними установками;

- Односторонняя социализация индивида – человек получает полный объем знаний и умений, а также развивает свои навыки, но только в одной сфере своей жизни. Например, успех только в карьере, или только в семейной жизни;

- Ресоциализация – индивид получает новые знания, заново формирует свои ценности, установки, при этом полностью отвергая все старое.

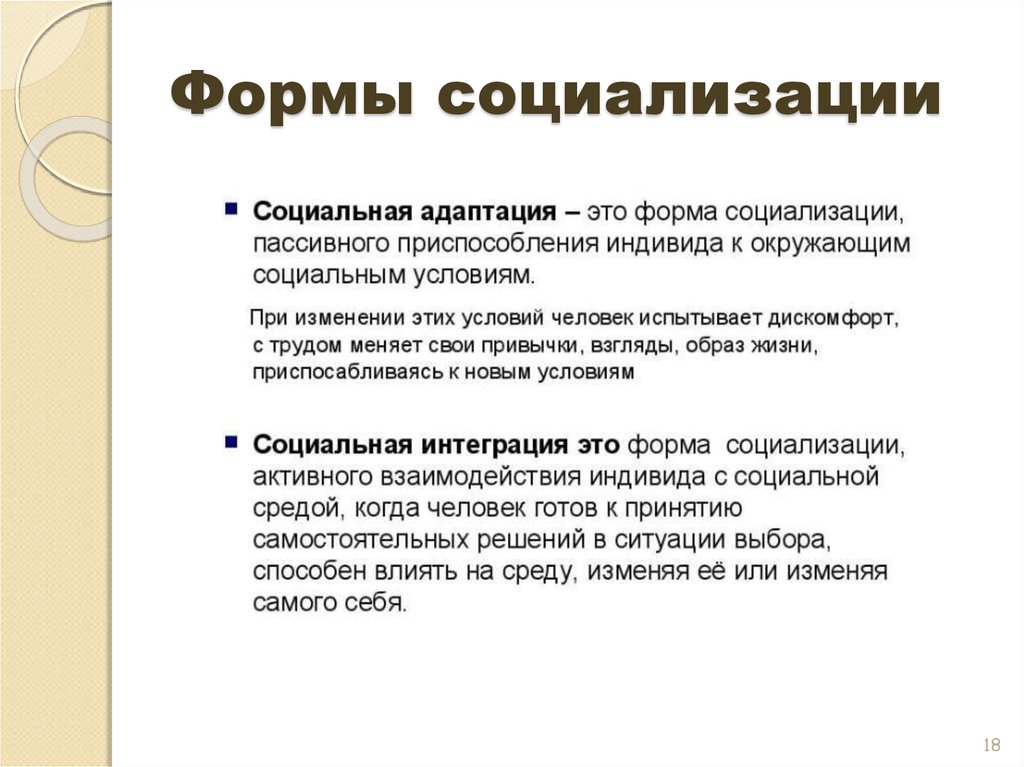

Формы социализации

В социологии исследователи выделяют две основные формы социализации:

- Направленная;

- Ненаправленная.

Направленная социализация (иначе ее называют стихийной) – это стихийное формирование социальных качеств в результате пребывания человека в непосредственно близком контакте со своим социальным окружением. Например, человек служит в армии, находясь в подчинении новым законам и правилам, и, по прошествии своей службы, он уже отмечает заново сформированные ценности, увлечения, умения и навыки, которые могут противоречить общим социальным нормам.

Например, человек служит в армии, находясь в подчинении новым законам и правилам, и, по прошествии своей службы, он уже отмечает заново сформированные ценности, увлечения, умения и навыки, которые могут противоречить общим социальным нормам.

Направленная социализация – это не просто процесс, а целая система способов воздействия, которая специально разрабатывается обществом, принадлежащими ему институтами и организациями. Главная цель направленной социализации – формирование личности согласно преобладающим в данном обществе идеалам, целям и нормам.

Одним из способов направленной социализации является воспитание. Это планомерный и осознанный процесс, который оказывает воздействие на развивающуюся личность, на ее поведение, мировоззрение. Воспитание вырабатывает у нее конкретную систему понятий, принципов, ценностных ориентаций, которые затем определяют ее дальнейшую жизнь.

Ненаправленная социализация (также ее называют стихийной формой, которая охватывает каждого человека на первых этапах жизни) детерминируется микросоциальной средой. Например, принципами и ценностями, которые поддерживаются ближайшими к индивиду родственниками, а также сверстниками. Нередко эта форма социализации имеет немало уже устаревших и неактуальных шаблонов поведения, а также очень стереотипное мышление, которое навязывается индивиду. Таким образом, помимо положительного действия она также может оказать и негативное, быть ущербной для формирования человеческой личности, социальной группы этой личности в целом обществе. поэтому очень важно в процессе социализации позволить человеку раскрыть свои творческие умения и навыки, дать ему свободу мыслить нестандартно, привносить свои идеи и мнения в общество.

Например, принципами и ценностями, которые поддерживаются ближайшими к индивиду родственниками, а также сверстниками. Нередко эта форма социализации имеет немало уже устаревших и неактуальных шаблонов поведения, а также очень стереотипное мышление, которое навязывается индивиду. Таким образом, помимо положительного действия она также может оказать и негативное, быть ущербной для формирования человеческой личности, социальной группы этой личности в целом обществе. поэтому очень важно в процессе социализации позволить человеку раскрыть свои творческие умения и навыки, дать ему свободу мыслить нестандартно, привносить свои идеи и мнения в общество.

Отметим, что так же, как и ненаправленная социализация, направленная тоже не всегда ведет к положительному результату и воспитанию личности. Особенно это проявляется тогда, когда она используется в антигуманных целях, против человечества и человеческой воли. Например, в деятельности террористических организаций, многих деструктивных сект, насаждение фашистской или антисемитсткой идеологии, пропаганда расистских настроений. Поэтому направленная форма социализации способна привести к положительному формированию человеческой личности лишь в том случае, если она осуществляет свою деятельность согласно предписанным и принятым нравственным правилам и идеалам, а также соответствует моральным критериям, свободе совести, ответственности и принципам демократического общества.

Поэтому направленная форма социализации способна привести к положительному формированию человеческой личности лишь в том случае, если она осуществляет свою деятельность согласно предписанным и принятым нравственным правилам и идеалам, а также соответствует моральным критериям, свободе совести, ответственности и принципам демократического общества.

Замечание 1

Обе формы социализации (направленная и ненаправленная) могут в определенных обстоятельствах согласовываться друг с другом, а могут наоборот вступать в противоречия. Если это происходит, то противоречия могут привести к конфликтным ситуациям, которые осложнят и затруднят процесс социализации личности, а могут вообще остановить его.

Статистический Анализ (На Примере Астраханского Государственного Университета)

Author

Listed:

- ФЕДОРОВА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА

(Астраханский государственный университет)

- ХРАПОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

(Астраханский государственный университет)

- АКМАЕВА РАИСЯ ИСАЕВНА

(Астраханский государственный университет)

Abstract

Для формирования и развития у студентов лидерских качеств и умения работать в команде в Астраханском государственном университете (АГУ) активно применяются методы инновационного менеджмента в сфере социализации. В течение 2-х лет активно внедряется инновационный подход в сфере социализации, институциональным механизмом реализации которого является новая форма организации и деятельности студенческого сообщества в соответствии с принципами Conceive Design Implement Operate (CDIO). Оценка эффективности инновационного подхода, основанная на таких критериях, как степень вовлеченности студентов вуза в программы социализации и социально-ролевая мобильность студентов в проектах, показала, что в проектах социализации АГУ участвовало около 30 % студентов очной формы обучения. С помощью методов корреляционного и регрессионного анализа, в частности пробит-регрессий, были выявлены факторы, влияющие на активность студентов и их вовлеченность в процессы социализации, а также факторы, влияющие на социально-ролевую мобильность. Был сделан вывод о том, что реализация стратегии инновационного менеджмента в области социализации в АГУ привела к росту социальной активности студентов и повышению их социально-ролевой мобильности.

В течение 2-х лет активно внедряется инновационный подход в сфере социализации, институциональным механизмом реализации которого является новая форма организации и деятельности студенческого сообщества в соответствии с принципами Conceive Design Implement Operate (CDIO). Оценка эффективности инновационного подхода, основанная на таких критериях, как степень вовлеченности студентов вуза в программы социализации и социально-ролевая мобильность студентов в проектах, показала, что в проектах социализации АГУ участвовало около 30 % студентов очной формы обучения. С помощью методов корреляционного и регрессионного анализа, в частности пробит-регрессий, были выявлены факторы, влияющие на активность студентов и их вовлеченность в процессы социализации, а также факторы, влияющие на социально-ролевую мобильность. Был сделан вывод о том, что реализация стратегии инновационного менеджмента в области социализации в АГУ привела к росту социальной активности студентов и повышению их социально-ролевой мобильности.

Suggested Citation

Handle: RePEc:scn:015052:16077857

Download full text from publisher

Corrections

All material on this site has been provided by the respective publishers and authors. You can help correct errors and omissions. When requesting a correction, please mention this item’s handle: RePEc:scn:015052:16077857. See general information about how to correct material in RePEc.

For technical questions regarding this item, or to correct its authors, title, abstract, bibliographic or download information, contact: (CyberLeninka). General contact details of provider: http://cyberleninka.ru/ .

General contact details of provider: http://cyberleninka.ru/ .

If you have authored this item and are not yet registered with RePEc, we encourage you to do it here. This allows to link your profile to this item. It also allows you to accept potential citations to this item that we are uncertain about.

We have no references for this item. You can help adding them by using this form .

If you know of missing items citing this one, you can help us creating those links by adding the relevant references in the same way as above, for each refering item. If you are a registered author of this item, you may also want to check the «citations» tab in your RePEc Author Service profile, as there may be some citations waiting for confirmation.

Please note that corrections may take a couple of weeks to filter through the various RePEc services.

Система организации воспитания и социализации обучающихся

Региональная система организации воспитания и социализации обучающихся

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» воспитание является неотъемлемой частью образования, взаимосвязанной с обучением, но осуществляемой и как самостоятельная деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и самореализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.

Региональная система организации воспитания и социализации обучающихся ориентирована на реализацию Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (далее — Стратегия) и выстраиваться на основе государственных требований и учитывать социально-экономические, национальные, культурно-исторические и другие условия Ставропольского края.

Для достижения цели Стратегии в Ставропольском крае с 2020 года реализуется Концепция воспитания и социализации обучающихся Ставропольского края на 2020-2025 гг. (далее — Концепция),которая направлена на духовно-нравственное развитие, гражданско-патриотическое воспитание, социализацию, усвоение и принятие обучающимися базовых национальных ценностей, популяризацию научных знаний; физическое, трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; физическую, информационную и психологическую безопасность; профессиональную подготовку и переподготовку кадров по приоритетным направлениям воспитания и социализации обучающихся; повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся.

Приказ министерства образования Ставропольского края от 31 июля 2020 года № 902-пр «Об утверждении Концепции воспитания и социализации обучающихся Ставропольского края и Плана мероприятий по ее реализации на 2020-2025 годы»

Концепция воспитания и социализации обучающихся в Ставропольском крае до 2025 года

В регионе приняты меры по обновлению содержания воспитания, внедрение форм и методов, основанных на лучшем педагогическом опыте в сфере воспитания и способствующих совершенствованию и эффективной реализации воспитательного компонента федеральных государственных образовательных стандартов; содействие разработке и реализации программ воспитания обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, которые направлены на повышение уважения детей друг к другу, к семье и родителям, учителю, старшим поколениям на примере национальных традиций народов Северного-Кавказа и казачества, а также на подготовку личности к семейной и общественной жизни, трудовой деятельности; развитие вариативности воспитательных систем и технологий, нацеленных на формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка через механизмы включения детей в познавательную, творческую, трудовую, общественно полезную, художественно-эстетическую, физкультурно-спортивную, игровую деятельность, в том числе на основе использования потенциала системы дополнительного образования детей и других организаций сферы физической культуры и спорта, культуры; привлечение детей к участию в социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении; расширение государственно-частного партнерства в сфере воспитания детей.

Развитие системы воспитания и социализации обучающихся в Ставропольском крае на 2020-2025 г.г.

В Ставропольском крае в рамках реализации системы организации воспитания и социализации обучающихся с учётом современных достижений науки, на основе базовых российских ценностей, региональных культурных и духовных традиций ежегодно проводятся мероприятия, направленные на достижение цели и задач воспитания и социализации обучающихся по следующим направлениям: гражданское воспитание; патриотическое воспитание и формирование российской идентичности; духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей; приобщение детей к культурному наследию; популяризация научных знаний среди детей; физическое воспитание и формирование культуры здоровья; трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; экологическое воспитание; развитие добровольчества (волонтёрства) среди обучающихся; обеспечение физической, информационной и психологической безопасности; профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся; психолого-педагогическая поддержка воспитания в период каникулярного отдыха обучающихся; повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся; переподготовка кадров и расширение компетенций педагогических работников по приоритетным направлениям воспитания и социализации обучающихся; осуществление сетевого и межведомственного взаимодействия для методического обеспечения воспитательной работы; реализация программ по приоритетным направлениям воспитания и социализации обучающихся.

Гражданское воспитание в системе формирования базовой культуры личности ориентировано на формирование гражданственности как интерактивного качества личности позволяющая человеку осуществлять себя юридически, нравственно и политически дееспособным, выполнять свои обязанности по отношению к своему государству и уважительно относиться к другим гражданам.

Краевой конкурс творческих работ “Имею право и обязан”, проводится ежегодно в рамках проведения недели правовых знаний при поддержки Уполномоченного по правам ребенка в Ставропольском крае, с целью информирования населения о деятельности исполнительных органов государственной власти Ставропольского края, институтов гражданского общества, мероприятий, способствующих повышению у детей и молодёжи правовой культуры и информированности о Конвенции ООН о правах ребёнка и Конституции Российской Федерации.

Массовое восхождение на г. Бештау, посвященное Дню Защитника Отечества . Восхождение проводится в целях воспитания у обучающихся гражданственности и патриотизма, бережного отношения к природному наследию родного края, популяризации спортивного туризма среди молодёжи.

Всероссийские краеведческие чтения юных краеведов-туристов Целью проведения Всероссийских краеведческих чтений юных краеведов-туристов является воспитание патриотизма и гражданственности обучающихся Российской Федерации посредством развития туристско-краеведческой, исследовательской работы, совершенствование организации и методик школьного краеведения, повышение интеллектуального уровня школьников.

Краевой поход «Вахта Памяти — 2019» Целью Похода является воспитание у подрастающего поколения патриотизма и гражданственности, чувства гордости за подвиги советских людей на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Поход проводится по местам Боевой Славы по маршруту: долина реки Дукка (поляна Большая Дукка, на слиянии рек Речепста и Большая Дукка) – пер. Пхия (радиально) – пер. Ай-Юлю – долина реки Белая – поляна Мостовая – пос. Верхний Архыз.

Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности реализуется через формирование чувства любви к Родине и гордости за принадлежность к своему народу, уважения национальных символов и святынь, знания государственных праздников и участие в них, готовность к участию в общественных мероприятиях, таких как:

Краевой творческий конкурс среди детей и молодежи «Наследники Победы» , посвящен Победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Целью Конкурса является накопление и сохранение исторических знаний о событиях времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, о вкладе советского народа в боевую и трудовую победу своей Родины над немецко-фашистскими захватчиками.

Целью Конкурса является накопление и сохранение исторических знаний о событиях времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, о вкладе советского народа в боевую и трудовую победу своей Родины над немецко-фашистскими захватчиками.

Краевой (заочный) этап V Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Базовые национальные ценности в творчестве» нацелен на формирование гармоничной личности, воспитание гражданина России на основе базовых национальных ценностей. Актуальностью проведения данного Конкурса является решение приоритетной государственной задачи Российской Федерации – формирование новых поколений, обладающих знаниями и умениями, которые отвечают требованиям XXI века, разделяющих традиционные нравственные ценности, готовых к мирному созиданию и защите Родины. Ключевым инструментом решения этой задачи является воспитание детей.

С целью стимулирования гражданско-патриотической деятельности музеев профессиональных образовательных организаций, профес- сиональных образовательных организаций высшего образования и организа-ций дополнительного образования, на базе ГБУ ДО КЦРТДиЮ проводится Краевой смотр-конкурс музеев, музейных комнат, уголков профессиональных образовательных организаций, профессиональных образовательных организаций высшего образования и организаций дополнительного образования.

Основной целью Краевой патриотической акции «Весна Памяти», посвященной 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.является патриотическое воспитание молодежи и сохранение исторической памяти Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Задачи: привлечение молодежи к процессу сохранения и укрепления памяти о Великой Отечественной войне, о воинском и трудовом подвиге нашего народа; патриотическое воспитание молодежи, подрастающего поколения на примерах подвига их предков – участников Великой Отечественной войны; развитие интереса подрастающего поколения к изучению истории Великой Отечественной войны через поисково-исследовательскую деятельность; — сохранение памяти о героическом прошлом страны, подвигах советских воинов-победителей.

Ряд других краевых мероприятий, направленных на воспитание чувства патриотизма:

Краевые соревнования по спортивному туризму на Кубок памяти Героя Советского Союза Александра Скокова

Краевой слет участников Всероссийского туристско-краеведческого движения «Отечество»

Краевая Туриада спортивных походов обучающихся Ставрополья по местам Боевой Славы защитников перевалов Северного Кавказа «Граница — 2019»

Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей через расширение ценностно-смысловой сферы личности под влиянием процессов обучения, воспитания и социализации реализуется через ряд мероприятий:

Краевой (заочный) конкурс для младших школьников «Моя семья – мое богатство», посвященный Году театра в России. Основная цель проведения Конкурса пропаганда, популяризация традиционных семейных ценностей и формирование представления о творческой семье. В 2019 году оргкомитет Конкурса было представлено 383 творческие работы из 100 образовательных организаций края: 89 общеобразовательных организаций.

Основная цель проведения Конкурса пропаганда, популяризация традиционных семейных ценностей и формирование представления о творческой семье. В 2019 году оргкомитет Конкурса было представлено 383 творческие работы из 100 образовательных организаций края: 89 общеобразовательных организаций.

Огромное значение в Ставропольском крае уделяется развитию у детей и молодежи способности к совершенствованию социальных отношений во благо человека, своей семьи, казачества, общества, многонационального и многоконфессионального народа России; пониманию и поддержанию православных казачьих устоев семьи, таких как любовь, верность, взаимопомощь, почитание родителей и старших, забота о младших и старших, ответственность за другого человека, воспитание детей; осознанного принятия обучающимся традиций, ценностей, особых форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни его родного села, города, района, края.

В целях духовно- нравственного развития детей и молодежи, сохранения традиций русской культуры, казачества, выявления и поддержки одаренных детей и молодежи ежегодно проводится Краевой конкурс творческих работ «Рождество Христово» среди студентов профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, обучающихся организаций дополнительного образования, общеобразовательных организаций. В краевом этапе Конкурса приняли участие 166 обучающихся из 44 образовательных организаций края.

В краевом этапе Конкурса приняли участие 166 обучающихся из 44 образовательных организаций края.

— Открытый региональный фестиваль-конкурс традиционной казачьей песни «Вольный Терек»проводится с целью возрождения и сохранения традиций Терского казачества в детской и молодежной среде. В заключительном этапе фестиваля приняли участие 15 детских творческих коллективов и солистов. Фестиваль направлен на развитие способности к реализации своего творческого потенциала в духовной и творческой деятельности, социальной и профессиональной мобильности на основе традиционных моральных норм, религиозных идеалов, духовно-нравственного развития, индивидуальных творческих вокальных способностей.

Приобщение детей к культурному наследию для формирования здорового общества, бережно относящегося к традициям, опыту предшествующих поколений и культурной памяти через эффективное использование уникального российского культурного наследия, в том числе литературного, музыкального, художественного, театрального и кинематографического реализуется в ряде краевых мероприятий:

Региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». ,проводится с целью осуществления пропаганды чтения среди детей и подростков, расширения их читательского кругозора и навыков адекватного восприятия печатной информации, а также привлечения внимания широкой общественности к вопросам повышения уровня грамотности населения, возрождения традиций семейного чтения, поиска и поддержки талантливых детей. Отчет о проведении регионального этапа (имена победителей, название произведений) размещен на сайте www.voungreaders.ru. Победители регионального этапа Конкурса награждаются дипломом «Победитель регионального тура Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», путевкой в МДЦ «Артек», медалями, изготовленными фабрикой «Госзнак» (вручаются в МДЦ «Артек»).

,проводится с целью осуществления пропаганды чтения среди детей и подростков, расширения их читательского кругозора и навыков адекватного восприятия печатной информации, а также привлечения внимания широкой общественности к вопросам повышения уровня грамотности населения, возрождения традиций семейного чтения, поиска и поддержки талантливых детей. Отчет о проведении регионального этапа (имена победителей, название произведений) размещен на сайте www.voungreaders.ru. Победители регионального этапа Конкурса награждаются дипломом «Победитель регионального тура Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», путевкой в МДЦ «Артек», медалями, изготовленными фабрикой «Госзнак» (вручаются в МДЦ «Артек»).

Краевой конкурс детского и юношеского литературно-художественного творчества «Дети и книги» среди обучающихся и студентов образовательных организаций Ставропольского края в 2019-2020 г.г. проходит в рамках Всероссийского конкурса литературно-художественного творчества «Шедевры из чернильницы — 2020», Большого всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества и посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также творчеству поэтов и писателей , которые в 2020 году относятся к числу юбиляров. В муниципальном этапе Конкурса приняли участие 2200 обучающихся и студентов образовательных организаций Ставропольского края, в краевом этапе Конкурса 819 обучающихся и студентов из 225 образовательных организаций 33 территорий Ставропольского края. В семи номинациях Конкурса: «Проза», «Поэзия», «Литературоведение», «Иллюстрации к любимым книгам», «Литературное краеведение», «Художественное слово», «Искусствоведение», в трех возрастных группах: 10-13 лет, 14-16 лет, 17-18 лет было представлено 588 творческих работ.

В муниципальном этапе Конкурса приняли участие 2200 обучающихся и студентов образовательных организаций Ставропольского края, в краевом этапе Конкурса 819 обучающихся и студентов из 225 образовательных организаций 33 территорий Ставропольского края. В семи номинациях Конкурса: «Проза», «Поэзия», «Литературоведение», «Иллюстрации к любимым книгам», «Литературное краеведение», «Художественное слово», «Искусствоведение», в трех возрастных группах: 10-13 лет, 14-16 лет, 17-18 лет было представлено 588 творческих работ.

Краевой конкурс-фестиваль художественного творчества «Восхождение к истокам» среди детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Фестиваль проходил в два этапа в период с 07 по 23 октября 2019 года и посвящен Году театра в Российской Федерации, в рамках Большого Всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, Всероссийского фестиваля жанровой песни «Как взмах крыла», организатором которых является Министерство просвещения Российской Федерации. В краевом (заочном) этапе Фестиваля приняли участие 350 обучающихся в возрасте от 7 до 18 лет из 27 специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и 23 образовательных организаций Ставропольского края. Фестиваль проходил по шести номинациям: «Литературная», «Хореографическая», «Вокальная», «Инструментальное исполнительство», «Оригинальный жанр» и «Декоративно-прикладное творчество». В краевом (очном) этапе Фестиваля конкурсную программу и выставку творческих работ представили в шести номинациях 200 обучающихся из 27 специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и 7 образовательных организаций Ставропольского края, в том числе из Кабардино-Балкарской Республики

В краевом (заочном) этапе Фестиваля приняли участие 350 обучающихся в возрасте от 7 до 18 лет из 27 специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и 23 образовательных организаций Ставропольского края. Фестиваль проходил по шести номинациям: «Литературная», «Хореографическая», «Вокальная», «Инструментальное исполнительство», «Оригинальный жанр» и «Декоративно-прикладное творчество». В краевом (очном) этапе Фестиваля конкурсную программу и выставку творческих работ представили в шести номинациях 200 обучающихся из 27 специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и 7 образовательных организаций Ставропольского края, в том числе из Кабардино-Балкарской Республики

Краевой конкурс творческих работ по творческому воображению «Калейдоскоп идей» . Конкурс проводился с целью выявления, развития и поддержки детского творчества, воспитания и развития личной успешности детей, в том числе у детей с ограниченными возможностями здоровья. В оргкомитет Конкурса представлены творческие работы 270 участников из 110 образовательных организаций края.

Краевой конкурс юных исполнителей народной музыки «Золотой самородок» среди обучающихся и студентов образовательных организаций Ставропольского края. Конкурс проходит в рамках Большого всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества и в рамках реализации Всероссийского культурно-образовательного проекта «Культурный норматив школьника», организатором которых являются Министерство просвещения Российской Федерации и Министерство культуры Российской Федерации. Конкурсная программа состояла из двух произведений в четырех номинациях: «Сольное вокальное исполнительство», «Сольное инструментальное исполнительство», «Ансамбли», «Оркестры», в трех возрастных группах: 10-13 лет, 14-18 лет, 19 лет-21 год. В краевом этапе конкурса приняли участие более 100 обучающихся из 31 образовательной организации Ставропольского края

Всероссийский литературный конкурс «Класс!» среди учащихся 8-11 классов государственных и негосударственных образовательных организаций Ставропольского края проводится с целью поиска и поощрения юных авторов, способных создавать литературно-художественные произведения высокого качества, впоследствии — внесения существенного вклада в развитие российской и мировой художественной литературы. В Конкурсе приняло участие 63 учащихся из 49 образовательных организаций 17 территорий Ставропольского края. Участники Конкурса представили творческие работы по шести темам: «День, когда всё изменилось», «Ключ потерялся», «Третий сон седьмого айфона», «Вот мне и тридцать», «Прыжки в высоту», «Мамин муж, папина жена».

В Конкурсе приняло участие 63 учащихся из 49 образовательных организаций 17 территорий Ставропольского края. Участники Конкурса представили творческие работы по шести темам: «День, когда всё изменилось», «Ключ потерялся», «Третий сон седьмого айфона», «Вот мне и тридцать», «Прыжки в высоту», «Мамин муж, папина жена».

Письмо об итогах проведения краевого этапа Всероссийского литературного конкурса “Класс!”.

Краевой конкурс-фестиваль театральных коллективов «Огни рампы» проходит в рамках Всероссийского культурно образовательного проекта «Культурный норматив школьника», Большого Всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества, Всероссийского конкурса детских театральных коллективов «Театральная юность России — 2020».

Краевой конкурс театров модысреди обучающихся и студентов образовательных организаций Ставропольского края, посвященный Году театра в Российской Федерации. Цель Конкурса — выявление, развитие оригинальных решений в молодежной моде, поддержка талантливых и творческих коллективов края. В 2019 году Конкурс прошел в рамках Большого всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества с целью реализации Всероссийского культурно-образовательного проекта «Культурный норматив школьника». Партнёром Конкурса выступил «Технологический институт сервиса» (филиала) ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» в городе Ставрополе и салон «Арт-Ателье», которые предоставили подарочные пакеты с тканями и сертификаты на услуги ателье. В краевом (заочном) этапе Конкурса приняли участие 450 обучающихся и студентов из 29 образовательных организаций, 18 территорий Ставропольского края, представлено 62 творческих коллекции в семи номинациях Конкурса. На краевой (очный) этап Конкурса приглашены творческие коллективы из 24 образовательных организаций, 13 территорий края, которые продемонстрировали 49 коллекций в форме театрализованного представления в номинациях Конкурса: «Casual (мода улиц и городов)»; «Авангард (экзотичность и экстравагантность, новизна, смелые модели одежды)»; «Авторская (разработка собственной темы)»; «Народные мотивы»; «Парад идей (использование нетрадиционных материалов)»; «Рукотворное чудо (вязаный, плетеный, расписной костюм)»; «Школьная тусовка (современный школьный костюм)».