1. Роль экологии в современном обществе

Существование человека неразрывно связано с определенными условиями среды (температура, влажность, состав воздуха, качество воды, состав пищи и другие). Эти требования вырабатывались в течение многих тысячелетий существования человека. Понятно, что при резком изменении этих факторов или отклонении от нормы, требуемой организму, возможны нарушение обмена веществ и как крайний случай – несовместимость с жизнью человека. Невозможно охранять природу, пользоваться ею, не зная, как она устроена, по каким законам существует и развивается, как реагирует на воздействие человека. Всё это и является предметом экологии.

В настоящее время существует много определений экологии как науки. Одно из них: «Экология – это наука о взаимных связях и взаимном влиянии живых организмов и окружающей их среды» [1].

Термин

«экология» предложен в 1869г. Эрнстом

Геккелем (немецкий естествоиспытатель).

Сам Э. Геккель дал такое определение экологии: «Экология – это познание экономики природы, одновременное исследование взаимоотношений всего живого с органическими и неорганическими компонентами среды, включая непременно неантагонистические и антагонистические взаимоотношения животных и растений, контактирующих друг с другом» [8]. Одним словом, экология – наука, изучающая все сложные взаимосвязи и взаимоотношения в природе, рассматриваемые Ч. Дарвином как условия борьбы за существование.

В

современном же понимании экология – наука

о взаимоотношениях между живыми

организмами и средой их обитания.

Ввиду сложности и глобальности предмета изучения, на который претендует экология, некоторыми учеными высказывались сомнения: а является ли экология самостоятельной наукой? Не есть ли она лишь искусственный синтез других отраслей знания?

На этот вопрос можно ответить с позиций науковедения. Область знаний может претендовать на роль самостоятельной науки, если имеет самостоятельные, присущие только этой науке: 1) предмет изучения; 2) цели и задачи; 3) набор методов и средств исследования, т.е. методологию.

По

этим признакам на вопрос о самостоятельности

науки «экология» следует ответить

положительно. Т.к. ответ основывается

на самом важном следствии иерархической

организованности живой природы: при

переходе от низших подсистем к более

крупным системам, у последних возникают

принципиально новые качества, свойства

и законы их функционирования, которых

не было на предыдущем уровне и которые

не могут быть предсказаны на основании

свойств подсистем низшего порядка [9].

При каждом объединении подмножеств в новое множество возникает, по крайней мере, одно новое качество или свойство [8].

Этот принцип в экологии называется принципом эмерджентности (от англ. emerdgent – неожиданно возникающий). Например, свойства воды не могут быть предсказаны на основании свойств кислорода и водорода. Применительно к живой природе принцип эмерджентности заключается в том, что биологические системы обладают свойствами, которые нельзя свести к сумме свойств составляющих их подсистем. Из принципа эмерджентности вытекает выбор подхода в изучении экологических систем.

Науке известны два различных подхода и способа мышления в изучении сложных систем [8]:

холистический (от гр. holos – весь, целый), при котором система изучается в ее целостности, исследуются общие для системы, системные функции и законы;

редукционистский (от лат.

reductio –

сведение сложного к простому) или мерологический (от гр. meros – часть), при котором система изучается

путем детального анализа все более и

более мелких подсистем, их функций и

законов.

reductio –

сведение сложного к простому) или мерологический (от гр. meros – часть), при котором система изучается

путем детального анализа все более и

более мелких подсистем, их функций и

законов.

Человек от природы обладает склонностью к редукционному складу мышления, т.е. человеку свойственно выявление единичных, простых причинно-следственных связей и простых функциональных зависимостей типа «причина – следствие». Этим, в частности, объясняется сложность изучения процессов в биосфере, где имеют место многопараметрические процессы, многоуровневые обратные связи, замкнутые циклы, круговороты вещества и энергии, где следствие является одновременно и причиной многих явлений.

Следовательно,

каждый уровень организации живой материи

требует самостоятельного изучения.

Организация и функционирование

надорганизменных биологических систем:

популяционных, сообществ, экосистем и

биосферы – суть и являются предметом

изучения экологии.

Таким образом, предметом изучения экологии в широкой постановке вопроса является система «организмы плюс среда их обитания», причем среда, преобразованная самими организмами и, в частности, человеком.

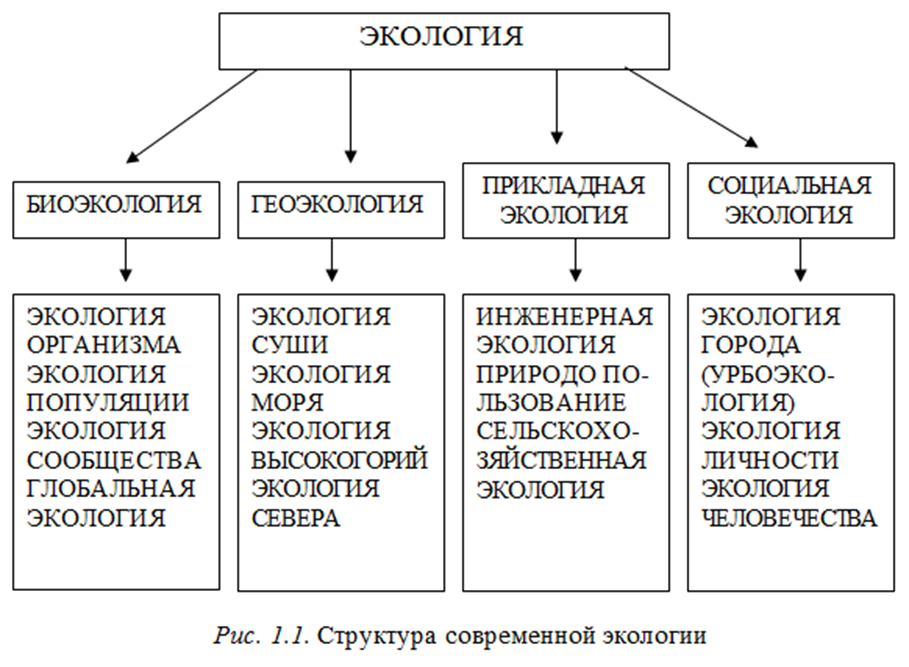

В

последние десятилетие, когда угроза

глобального экологического кризиса

коснулась всего человечества, произошел

взрывообразный рост обеспокоенности

и общественного интереса к экологической

проблематике. Если до 60-х годов прошлого

столетия на экологию смотрели, главным

образом, как на один из разделов биологии,

то сейчас она вышла за ее рамки, переросла

в новую интегрированную дисциплину,

связанную с естественными,

инженерно-техническими и гуманитарными

науками. Важность и актуальность

экологических проблем для судеб

человечества столь велика, что для их

решения необходима мобилизация всех

отраслей знаний, накопленных человечеством.

Происходит взаимопроникновение и

взаимообогащение целями, идеями и

методами между такими науками, как:

науки о Земле, математика, физика, химия,

классическая экология, вычислительная

техника, теория больших систем, экономика,

социология, политология, юриспруденция,

этика, философия, медицина и др.

Этот процесс проникновения идей и задач экологии в другие области знания получил название экологизации. Экология становится интегральной гипернаукой («природа не знает факультетов») [9].

Расширение предмета экологии привело к появлению новых ее определений. Авторитетный американский эколог Юджин Одум даёт такое определение (1986 г.): «Экология – междисциплинарная область знания об устройстве и функционировании многоуровневых систем в природе и обществе в их взаимосвязи» [16]. Это очень широкое определение, но оно больше других соответствует современному широкому пониманию экологии. Экология приобретает роль всеобъемлющего мировоззрения и превращается в учение о выборе путей выживания человечества.

Целью

изучения экологии является изучение

законов функционирования экологических

систем всех уровней и биосферы в целом

в условиях природопреобразующей

деятельности человечества и выработка

тактики и стратегии поведения человечества

в целях оптимизации функционирования

этих систем [11].

Задачи экологии прямо вытекают из цели и существующих на планете проблем:

1) всеобъемлющая диагностика состояния природы планеты и ее ресурсов;

2) определение порогов выносливости экологических систем по отношению к антропогенной нагрузке;

3) выработка критериев оптимальности функционирования экологических систем;

4) изучение обратимости и путей восстановления антропогенных нарушений экологических систем;

5) разработка прогнозов изменений в биосфере и состояний окружающей человека среды при разных сценариях политического, экономического и социального развития человечества;

6) отказ от дискредитировавшей себя природопокорительной идеологии и формирование идеологии и методологии экоцентризма, направленной на экологизацию экономики, производства, политики и образования.

Методологическую основу современной экологии составляет сочетание:

1) системного анализа;

2) натурных наблюдений и измерений;

3) эксперимента;

4)

моделирования.

Признание экологических систем предметом экологии, принцип эмерджентности и холистический подход к изучению неизбежно приводят к необходимости использования в качестве методологической основы науки экологии системного анализа. Системный анализ – это направление научного познания и социальной практики, в основе которого лежит исследование объекта как системы [6].

Системный подход в экологии состоит в определении составных частей экологической системы (подсистем) и взаимодействующих с ней объектов внешней среды, установлении совокупности внутренних и внешних связей, нахождении законов функционирования и их изменений в результате различных воздействий [10]. Экологические системы как объект изучения имеют ряд особенностей по сравнению с искусственными кибернетическими системами, созданными человеком:

а) беспрецедентная структурная сложность;

б) многоуровневость и перекрестность связей;

в) управляющие функции и обратные связи экологических систем диффузны и формируются внутри нее, а не направлены извне;

г)

законы функционирования многофакторны,

сложны и всегда нелинейны.

Системный анализ завоевал признание лишь во второй половине прошлого века, что связано, прежде всего, с развитием инструментальных и дистанционных методов наблюдений и измерений, вычислительной техники, давших возможность изучать природные системы как целостные системы на количественном уровне, а также с проникновением в экологию идей кибернетики.

Натурные наблюдения – исторически первый метод экологического исследования. Современная система наблюдений включает космические, атмосферные, наземные подземные, наводные, подводные измерительные комплексы [12]. В настоящее время действуют международная (глобальная) и национальная системы мониторинга – т.е. система контроля, оценки и прогноза качества природной среды, включающая исследование антропогенных воздействий.

Эксперименты широко применяются в экологии, как и в

других естественных и технических

науках. Отличие эксперимента от наблюдения

состоит в том, что при эксперименте

сознательно организуется определенное

воздействие на экологическую систему

и затем изучается реакция системы на

это воздействие. Эксперименты делятся

на: лабораторные

и натурные.

Эксперименты делятся

на: лабораторные

и натурные.

Лабораторные эксперименты позволяют обеспечить контроль большого числа факторов, исключив воздействие неконтролируемых. Классической схемой проведения лабораторных исследований является однофакторный эксперимент, когда изучается влияние избранного фактора при фиксированных значениях всех остальных.

Натурные эксперименты позволяют исследовать влияние одного или нескольких факторов в реальных условиях.

Особое место в изучении экологических систем занимают непреднамеренные эксперименты, которые явились следствием естественных процессов (извержение вулканов, образование и исчезновение островов и т.п.) или деятельности человека [12]. По существу непреднамеренные антропогенные эксперименты — это вся история развития цивилизации, в процессе которой человечество постоянно «экспериментирует» с природой.

Моделирование – это изучение экологических

закономерностей с помощью лабораторных,

натурных или математических моделей. Под моделью понимается имитация того

или иного явления реального мира,

позволяющая делать прогнозы.

Под моделью понимается имитация того

или иного явления реального мира,

позволяющая делать прогнозы.

Тема 5.1. Экологические факторы. | 10-11 класс

Экология как наука. Среда обитания организмов и ее факторы.

1. Дайте определение понятий.

Экология – наука о взаимодействиях живых организмов и их сообществ между собой и с окружающей средой.

Среда обитания – совокупность конкретных абиотических и биотических условий, в которых обитает данная особь, популяция или вид, часть природы, окружающая живые организмы и оказывающая на них прямое или косвенное воздействие.

Экологические факторы – свойства среды обитания, оказывающие какое-либо воздействие на организм.

2. Каковы основные задачи экологии как науки?

1. Исследование влияния среды на строение, жизнедеятельность и поведение организмов.

2. Исследование закономерностей организации жизни, в том числе в связи с антропогенными воздействиями на природные системы.

3. Изучение экологических механизмов адаптации к среде.

4. Исследование процессов, протекающих в биосфере, с целью поддержания ее устойчивости.

5. Создание научной основы рациональной эксплуатации природных ресурсов, прогнозирование изменений природы под влиянием деятельности человека и управления процессами, протекающими в биосфере.

6. Прогнозирование и оценка возможных отрицательных последствий в природной среде под влиянием деятельности человека.

7. Оптимизация экономических, правовых, социальных и иных решений для обеспечения экологически безопасного, устойчивого развития.

8. Восстановление нарушенных природных систем, сохранение биосферы.

9. Формирование экологического мировоззрения, развитие экологического сознания и культуры у людей всех возрастов и профессий.

10. Создание новых технологий, основанных на понимании экологических возможностей данного региона, его специфичности.

3. Назовите методы исследования в экологии.

Полевые способы: маршрутные, стационарные, описательные, экспериментальные.

Лабораторные методы: моделирование и мониторинг окружающей среды.

4. Какова роль экологии в современном обществе?

Экология является мировоззренческой, синтетической областью знаний, интегрирующей естественнонаучные и гуманитарные знания. Это бурно развивающаяся, бурно развивающаяся, комплексная наука будущего. Главной задачей экологии является развитие теории взаимодействия природы и общества на основе нового взгляда, рассматривающего человеческое общество как неотъемлемую часть биосферы.

5. Заполните таблицу.

6. Что понимают под адаптацией организмов к условиям окружающей среды?

Процесс и результат приспособления организмов к условиям окружающей среды.

7. Какие экологические факторы являются для организмов лимитирующими?

Факторы, сдерживающие развитие организмов из-за избытка или их недостатка по сравнению с потребностями.

8. Заполните таблицу.

Заполните таблицу.

Биологические ритмы

Экологические ниши и типы экологических взаимодействий

1. Дайте определения понятий.

Местообитание – совокупность биотических, абиотических и антропогенных (при их наличии) экологических факторов на любой определенной территории или акватории, формирующаяся на месте первичного комплекса абиотических факторов – экотопа. Это «адрес» организма.

Экологическая ниша – совокупность всех жизненных условий, необходимых для существования того или иного вида, а также его роль в биологическом сообществе. Это «профессия» организма.

Экологическое взаимодействие организмов – взаимодействие видов друг с другом, а также влияние их на условия жизни, которые представляют собой совокупность биотических факторов среды. Наиболее ярко экологические взаимодействия организмов проявляются в пищевых и пространственных связях.

2. Приведите описание экологической ниши одного из известных вам видов животных или растений. Объект – белка. Живет в основном в кронах деревьев, питается семенами и плодами, там же размножается и т. п.

Приведите описание экологической ниши одного из известных вам видов животных или растений. Объект – белка. Живет в основном в кронах деревьев, питается семенами и плодами, там же размножается и т. п.

3. Почему экологические ниши двух совместно живущих видов никогда полностью не перекрываются?

Экологические ниши совместно живущих видов никогда полностью не перекрываются, так как при этом всегда действует закон конкурентного исключения: один вид вытесняет другой. Например, при совместном обитании популяций серой и черной крысы серые постепенно вытесняют черных.

4. Заполните таблицу.

Типы экологических взаимодействий видов

Конкурентные взаимодействия

1. Дайте определения понятий.

Конкуренция – это тип взаимоотношений между организмами одного и того же или разных видов, в ходе которых они соревнуются за одни и те же средства существования и условия размножения.

Территориальность – тип поведения некоторых животных, при котором они защищают и охраняют свой участок от вторжения других особей того же вида.

2. Сформулируйте закон конкурентного исключения (принцип Гаузе).

Экологические ниши совместно живущих видов никогда полностью не перекрываются, так как при этом всегда действует закон конкурентного исключения: один вид вытесняет другой. Например, при совместном обитании популяций серой и черной крысы серые постепенно вытесняют черных.

3. Заполните таблицу.

Типы конкурентных взаимодействий

Ответьте на вопрос: какой тип конкуренции является наиболее острым и почему?

Конкуренция между особями одного вида является наиболее острой и жесткой в природе, поскольку они имеют одинаковые потребности в экологических факторах.

4. Какую роль играет территориальность для совместно живущих видов?

Такие взаимоотношение выражается в активной защите индивидуальной территории и физическом изгнании других особей. Это пример внутривидовой борьбы, в ходе которой они соревнуются за одни и те же средства существования и условия размножения.

Это пример внутривидовой борьбы, в ходе которой они соревнуются за одни и те же средства существования и условия размножения.

5. Почему в ряде случаев виды со сходным образом жизни могут жить на одной территории?

Если это не один вид, то в любом случае они будут отличаться, иначе, в процессе конкуренции, останется только один (по закону конкурентного исключения). Они могут быть сходны, но различаться, например, предпочтениями в еде и т. д.

Экология: этическая перспектива | Learn Science at Scitable

«Некоторые ученые могут сразу отклонить этот вопрос на том основании, что экология не имеет отношения к правильному и неправильному. увольнения». — Альдо Леопольд (1933 г., курсив добавлен).

Догма о том, что наука и этика принадлежат к разным дискурсивным вселенным и что у них никогда не должно быть дозволенного общения и законных результатов, была фундаментальной опорой философии двадцатого века. Факты и ценности, этика и наука, — это с, а должно принадлежать к герметически закрытым отсекам мысли и речи. Таким образом, сама идея о том, что экология имеет этическую перспективу, вызывает в воображении призрак «дихотомии «должно-должно»: вывод должен с из есть с, ценности из фактов, этика из науки. Однако теперь двадцатый век закончился, и некогда непреклонные столпы «мудрости» философии — один за другим — превращаются в пыль и сдуваются ветром. Науки и факты, которые они раскрывают, формируют наши ценности и трансформируют нашу этику — и они должны это делать. Научный факт, например, что Homo sapiens — единый вид, возникший в Африке и оттуда распространившийся по всей планете, делает несостоятельной веру в превосходство одной человеческой «расы». Действительно, расизм основан на ложном убеждении, что раса — это биологический таксон, аналогичный виду, но теперь мы знаем — благодаря проекту генома человека, благодаря науке — что это не так. Мы правильно исправляем ложные ценности — расизм, женоненавистничество, гомофобию, ксенофобию — апелляцией к постоянно раскрываемым наукой фактам.

Таким образом, сама идея о том, что экология имеет этическую перспективу, вызывает в воображении призрак «дихотомии «должно-должно»: вывод должен с из есть с, ценности из фактов, этика из науки. Однако теперь двадцатый век закончился, и некогда непреклонные столпы «мудрости» философии — один за другим — превращаются в пыль и сдуваются ветром. Науки и факты, которые они раскрывают, формируют наши ценности и трансформируют нашу этику — и они должны это делать. Научный факт, например, что Homo sapiens — единый вид, возникший в Африке и оттуда распространившийся по всей планете, делает несостоятельной веру в превосходство одной человеческой «расы». Действительно, расизм основан на ложном убеждении, что раса — это биологический таксон, аналогичный виду, но теперь мы знаем — благодаря проекту генома человека, благодаря науке — что это не так. Мы правильно исправляем ложные ценности — расизм, женоненавистничество, гомофобию, ксенофобию — апелляцией к постоянно раскрываемым наукой фактам.

Какие ложные ценности можно исправить, обратившись к экологии? Как будет отмечено в любом учебнике по экологии, экология — это изучение распространения и численности живых организмов, а также взаимоотношений организмов с окружающей их средой, которая включает в себя другие организмы, а также неживые факторы, такие как почва, вода и воздух. Манипуляции человека с окружающей средой почти всегда влекут за собой непредвиденные и очень часто нежелательные последствия — «побочные эффекты» наших действий, как мы их с тоской называем. Под влиянием доэкологического научного редукционизма и атомизма мы когда-то представляли себе природную среду как неодушевленную поверхность, на которой растения и животные расставлены подобно мебели на полу большой комнаты. Если бы мы были недовольны тем, как устроена живая мебель Земли, мы могли бы переставить ее по своему вкусу, удалив одни виды (зубры, степная флора, волки) и импортировав другие (крупный рогатый скот, пшеницу, лошадей). Говоря более технически, мы представляли себе организмы как «внешне связанные» друг с другом и с их неживой средой. Эволюционная экология рассматривает организмы как «внутренне связанные» друг с другом и с их неживой средой посредством взаимной адаптации. Экосистемы могут быть не так тесно интегрированы, как когда-то предполагали экологи, но мало кто из экологов станет утверждать, что организмы, независимо приспособившиеся к сходным экологическим градиентам, полностью независимы от всех остальных. Таким образом, человеческие манипуляции с окружающей средой могут иметь катастрофические побочные эффекты, которые в конечном итоге могут причинить нам, людям, различные виды серьезного вреда. Перевыпас домашнего скота может вызвать эрозию почвы и даже опустынивание и, таким образом, сократить производство продуктов питания; интродуцированные организмы могут стать вредителями сельскохозяйственных культур или переносить некоторые болезни, от которых мы страдают; вымирание видов может лишить нас потенциальных ресурсов, особенно лекарств. Таким образом, экология оправдывает то, что некоторые философы назвали «герменевтикой подозрения», когда кто-то серьезно предлагает манипулировать окружающей средой ради какой-то предполагаемой выгоды.

Эволюционная экология рассматривает организмы как «внутренне связанные» друг с другом и с их неживой средой посредством взаимной адаптации. Экосистемы могут быть не так тесно интегрированы, как когда-то предполагали экологи, но мало кто из экологов станет утверждать, что организмы, независимо приспособившиеся к сходным экологическим градиентам, полностью независимы от всех остальных. Таким образом, человеческие манипуляции с окружающей средой могут иметь катастрофические побочные эффекты, которые в конечном итоге могут причинить нам, людям, различные виды серьезного вреда. Перевыпас домашнего скота может вызвать эрозию почвы и даже опустынивание и, таким образом, сократить производство продуктов питания; интродуцированные организмы могут стать вредителями сельскохозяйственных культур или переносить некоторые болезни, от которых мы страдают; вымирание видов может лишить нас потенциальных ресурсов, особенно лекарств. Таким образом, экология оправдывает то, что некоторые философы назвали «герменевтикой подозрения», когда кто-то серьезно предлагает манипулировать окружающей средой ради какой-то предполагаемой выгоды. В нынешнюю эпоху экологии нам требуется, по крайней мере, анализ выгод и затрат любого такого предложения и часто заявление о воздействии на окружающую среду, прежде чем мы позволим ему осторожно продолжить. Даже если мы допускаем узкий антропоцентризм — что только человеческие интересы имеют значение с точки зрения морали, — экология имеет четкие этические последствия.

В нынешнюю эпоху экологии нам требуется, по крайней мере, анализ выгод и затрат любого такого предложения и часто заявление о воздействии на окружающую среду, прежде чем мы позволим ему осторожно продолжить. Даже если мы допускаем узкий антропоцентризм — что только человеческие интересы имеют значение с точки зрения морали, — экология имеет четкие этические последствия.

Экология — это не только наука, это еще и мировоззрение. Через призму экологии мы теперь рассматриваем компоненты природной среды как внутренне связанные, тогда как до появления экологии мы рассматривали компоненты природной среды как внешне связанные. Экология выросла из эволюционной биологии, и, таким образом, взгляд на окружающую среду через ее призму также ставит в центр внимания как эволюционную, так и экологическую этическую перспективу. Экология не только формирует наше представление о природной среде, но и меняет наше представление о том, кем мы являемся как человеческие существа. Это, в свою очередь, влечет за собой реформированное представление о надлежащих отношениях человека с окружающей средой. Как религиозное, так и философское наследие западной цивилизации изображало людей обособленными от остальной природы и имеющими право обращаться с окружающей средой как с источником «природных ресурсов», имеющих ценность только в той мере, в какой они удовлетворяют хваленые человеческие желания или предпочтения — будь то импульсивные желания или обдуманные предпочтения. Другими словами, мы унаследовали от западной цивилизации двух с половиной тысячелетнюю традицию узкого антропоцентризма. Однако с эволюционной точки зрения Homo sapiens , как и все остальные, является эволюционировавшим видом. Конечно, мы развили некоторые особые и уникальные способности, но дают ли они нам право считать себя уникально привилегированными по сравнению со всеми другими видами? Эволюционно-экологическое мировоззрение унизительно. Это также вдохновляет: мы обнаруживаем, что являемся потомками биологического предка, уходящего во времени примерно на три с половиной миллиарда лет. Мы можем оглянуться на наше эволюционное генеалогическое древо с удивлением, трепетом и гордостью за свое происхождение.

Как религиозное, так и философское наследие западной цивилизации изображало людей обособленными от остальной природы и имеющими право обращаться с окружающей средой как с источником «природных ресурсов», имеющих ценность только в той мере, в какой они удовлетворяют хваленые человеческие желания или предпочтения — будь то импульсивные желания или обдуманные предпочтения. Другими словами, мы унаследовали от западной цивилизации двух с половиной тысячелетнюю традицию узкого антропоцентризма. Однако с эволюционной точки зрения Homo sapiens , как и все остальные, является эволюционировавшим видом. Конечно, мы развили некоторые особые и уникальные способности, но дают ли они нам право считать себя уникально привилегированными по сравнению со всеми другими видами? Эволюционно-экологическое мировоззрение унизительно. Это также вдохновляет: мы обнаруживаем, что являемся потомками биологического предка, уходящего во времени примерно на три с половиной миллиарда лет. Мы можем оглянуться на наше эволюционное генеалогическое древо с удивлением, трепетом и гордостью за свое происхождение. И мы можем с сочувствием и состраданием смотреть на наших живых «попутчиков» в «одиссее эволюции» и испытывать «чувство родства» с ними — нашими спутниками в этом невероятном путешествии (Леопольд 19).49). Таким образом, мы начинаем ценить их по существу, а также как инструмент — уже не как простое средство для достижения наших эгоистичных человеческих целей и целей.

И мы можем с сочувствием и состраданием смотреть на наших живых «попутчиков» в «одиссее эволюции» и испытывать «чувство родства» с ними — нашими спутниками в этом невероятном путешествии (Леопольд 19).49). Таким образом, мы начинаем ценить их по существу, а также как инструмент — уже не как простое средство для достижения наших эгоистичных человеческих целей и целей.

Альдо Леопольд.

Как мы можем плодотворно изобразить то, как организмы и их окружение «внутренне связаны»? Несколько концептуальных «парадигм» доминировали в экологии на протяжении ее более чем вековой истории как науки. Иногда считалось, что растения и животные связаны друг с другом как рабочие части машины. Таким образом, в духе первого из рассмотренных здесь этических следствий экологии Альдо Леопольд (1953) писал: «Если наземный механизм в целом хорош, то хороша и каждая его часть, понимаем мы это или нет… Сохранение каждой шестерни и колеса — первая мера предосторожности разумного мастерства». Другие экологи считали, что растения и животные связаны друг с другом как клетки сверхразмерных организмов, а виды, представителями которых они являются, функционируют как органы сверхразмерных организмов (Clements 1905). Такая организменная концепция естественной среды предполагала бы еще более строгое применение так называемого «принципа предосторожности», на который ссылается Леопольд, потому что возиться с высокоинтегрированными организмами еще более рискованно, чем возиться со сложными машинами.

Такая организменная концепция естественной среды предполагала бы еще более строгое применение так называемого «принципа предосторожности», на который ссылается Леопольд, потому что возиться с высокоинтегрированными организмами еще более рискованно, чем возиться со сложными машинами.

Другая многолетняя парадигма в экологии рассматривает внутренние отношения между растениями и животными друг с другом и с их неживой средой как внутренние отношения членов человеческого сообщества или общества друг с другом и с сообществом в целом. В человеческих сообществах или обществах люди выполняют особые роли, профессии или профессии. Это врачи, юристы, мясники, пекари и производители подсвечников; это фермеры и фабричные рабочие, преподаватели колледжей и поставщики провизии; они мальчики-автобусы, водители автобусов, проповедники и политики. Эти специализированные роли или профессии внутренне связаны, потому что нельзя быть профессором колледжа, если нет колледжей и студентов колледжей, и нельзя быть юристом, если нет законов, созданных политиками. В экономике природы, как и в экономике человека, растения и животные также делятся на различные специализированные «роли» или профессии. Три великие гильдии в экономике природы — это производители, потребители и разлагатели. Производители — это зеленые растения, «автотрофы», которые используют солнечное излучение, чтобы собрать себя из атмосферного углекислого газа, воды и «питательных веществ» (различных минеральных элементов, которые они находят в почвах, в которых они укореняются, таких как фосфор, калий, железо и кальций). Консументами являются травоядные животные, которые питаются непосредственно растениями, всеядные животные, которые едят как растения, так и других животных, плотоядные животные, которые поедают всеядных и более мелких хищников, а также крупные хищники на вершине «пищевой цепи». Разлагатели поедают мертвые тела растений и животных и превращают их в элементарные питательные вещества, из которых растения составляют себя, таким образом завершая цикл, который продолжается и продолжается — замедляя изменение (эволюцию) по ходу — год за годом, десятилетие за десятилетием.

В экономике природы, как и в экономике человека, растения и животные также делятся на различные специализированные «роли» или профессии. Три великие гильдии в экономике природы — это производители, потребители и разлагатели. Производители — это зеленые растения, «автотрофы», которые используют солнечное излучение, чтобы собрать себя из атмосферного углекислого газа, воды и «питательных веществ» (различных минеральных элементов, которые они находят в почвах, в которых они укореняются, таких как фосфор, калий, железо и кальций). Консументами являются травоядные животные, которые питаются непосредственно растениями, всеядные животные, которые едят как растения, так и других животных, плотоядные животные, которые поедают всеядных и более мелких хищников, а также крупные хищники на вершине «пищевой цепи». Разлагатели поедают мертвые тела растений и животных и превращают их в элементарные питательные вещества, из которых растения составляют себя, таким образом завершая цикл, который продолжается и продолжается — замедляя изменение (эволюцию) по ходу — год за годом, десятилетие за десятилетием. десятилетие, век за веком, тысячелетие за тысячелетием.

десятилетие, век за веком, тысячелетие за тысячелетием.

Здесь нужно сделать важную оговорку. Биотические сообщества не в меньшей степени, чем человеческие сообщества, с которыми их сравнивают, состоят из относительно автономных членов и динамичны не только в эволюционном плане, но и во многих других отношениях (Pickett and Ostfeld, 1995). Автономные члены биотических сообществ, так же как и автономные члены человеческих сообществ, приходят и уходят по разным причинам, включая возможность зарабатывать на жизнь (или ее отсутствие), конкурентное преимущество (или невыгодное положение), насильственное вмешательство (или укрытие от такие), или просто случайная перетасовка и похоть блуждать. Биотические сообщества, как и человеческие сообщества, с которыми их сравнивают, не существуют как статичные единицы и не перемещаются как единицы (Макинтош 19).75).

Мы, люди, являемся, как предполагает аналогия с сообществом, одновременно членами как различных человеческих сообществ и экономик, так и различных «биотических сообществ» и глобальной «экономики природы». Благодаря самому Чарльзу Дарвину, за которым сегодня последовало целое множество эволюционных психологов, мы теперь знаем, что человеческая этика возникла в результате естественного отбора как средства достижения социальной интеграции. Как красочно выразился Дарвин (1874), «ни одно племя не могло бы удержаться вместе, если бы убийства, грабежи, предательства и т. д. были обычным явлением; следовательно, такие преступления в пределах одного и того же племени «заклеймены вечным позором»» — т. е. такое поведение объявляется «преступлением», аморальным, неэтичным, антиобщественным (что показательно), безнравственным, плохим, злым (Дарвин, C. 9).0004 Происхождение человека и отбор в отношении пола , второе издание. Лондон: Джон Мюррей, 1874 г.). Без этики человеческие сообщества не могли бы держаться вместе. Но индивидуальное человеческое выживание зависит от того, является ли он членом хорошо интегрированного кооперативного сообщества. В нашем эволюционном прошлом быть одиноким человеком означало быть мертвым человеком — и бесплодным человеком без потомства.

Благодаря самому Чарльзу Дарвину, за которым сегодня последовало целое множество эволюционных психологов, мы теперь знаем, что человеческая этика возникла в результате естественного отбора как средства достижения социальной интеграции. Как красочно выразился Дарвин (1874), «ни одно племя не могло бы удержаться вместе, если бы убийства, грабежи, предательства и т. д. были обычным явлением; следовательно, такие преступления в пределах одного и того же племени «заклеймены вечным позором»» — т. е. такое поведение объявляется «преступлением», аморальным, неэтичным, антиобщественным (что показательно), безнравственным, плохим, злым (Дарвин, C. 9).0004 Происхождение человека и отбор в отношении пола , второе издание. Лондон: Джон Мюррей, 1874 г.). Без этики человеческие сообщества не могли бы держаться вместе. Но индивидуальное человеческое выживание зависит от того, является ли он членом хорошо интегрированного кооперативного сообщества. В нашем эволюционном прошлом быть одиноким человеком означало быть мертвым человеком — и бесплодным человеком без потомства. Наша этика была выбрана естественным образом для того, чтобы сплотить сообщества, позволяющие нам выживать, процветать и размножаться.

Наша этика была выбрана естественным образом для того, чтобы сплотить сообщества, позволяющие нам выживать, процветать и размножаться.

Чарльз Дарвин.

Дарвин тут же отмечает, что «такие преступления» (убийство, грабеж, предательство и т. д.), заклейменные вечной гнусностью, «не возбуждают такого чувства за пределами этих пределов» — то есть предполагаемых границ племени. Со временем границы наших человеческих племён расширились до национальных государств, а теперь и до глобальной деревни. Альдо Леопольд попытался раздвинуть границы нашего чувства принадлежности к племени или сообществу еще дальше, к биотическому сообществу. Экология, писал он, «просто расширяет границы сообщества, включая почвы, воды, растения и животных, или все вместе: землю»; экологическая этика, Леопольд (1949) заключает, «изменяет роль Homo sapiens из завоевателя земли — сообщества в простого члена и гражданина его. Это подразумевает уважение к своим собратьям, а также уважение к сообществу как таковому». (Леопольд, А. округ Сэнд ).

(Леопольд, А. округ Сэнд ).

Как же тогда мы можем развивать этическую перспективу экологии? Сначала воспитываем всеобщую эволюционно-экологическую грамотность. Мы работаем над тем, чтобы преобразовать нашу глобальную деревню из набора разрозненных кварталов, захваченных взаимно противоречащими примитивными мифологиями, унаследованными от давно умерших демагогов, живших во тьме невежества за много веков до того, как наука пролила свет на то, кто мы, откуда мы пришли и где мы жить. Распространение эволюционно-экологической грамотности и этических выводов эволюционно-экологического мировоззрения является главной задачей нынешнего поколения специалистов по экологической этике. Превращение знаний в политику и практику станет главной задачей следующего года.

Три этических аспекта экологии.

Эта задача была недавно обозначена Беном Минтиром и Джеймсом Коллинзом (2005a, 2005b) под рубрикой «экологическая этика» — под этим термином они подразумевают не этику, основанную на экологии или основанную на ней, а «экологическую этику». экосистема», как бы составленная из различных «видов» этики (две из которых здесь рассматриваются — антропоцентризм и экоцентризм). Экологи-практики, биологи-природоохранники и политики все чаще оказываются в запутанном этическом ландшафте, подверженные цветущей, гудящей путанице разрозненных моральных требований — всего, от четверти профессиональной этики (как хороших ученых) до этики животных (как ответственных полевых исследователей). и распорядителей ресурсов) к демократической этике (как порядочным гражданам, уважающим взгляды всех заинтересованных сторон) и, как здесь, к экологической этике (в другом смысле этого термина — как антропоцентрической, так и экоцентрической). Экологическая этика, в ее понимании этого термина, проследила бы отношения между этими мохнатыми (и лиственными) видами этики, снабдив осажденного практика или политика путеводителем, картой территории и диаграммой паука, показывающей, как все эти виды этики связаны друг с другом, если не образуя уравновешенного и гармоничного целого, то, по крайней мере, организованы в понятный паттерн.

экосистема», как бы составленная из различных «видов» этики (две из которых здесь рассматриваются — антропоцентризм и экоцентризм). Экологи-практики, биологи-природоохранники и политики все чаще оказываются в запутанном этическом ландшафте, подверженные цветущей, гудящей путанице разрозненных моральных требований — всего, от четверти профессиональной этики (как хороших ученых) до этики животных (как ответственных полевых исследователей). и распорядителей ресурсов) к демократической этике (как порядочным гражданам, уважающим взгляды всех заинтересованных сторон) и, как здесь, к экологической этике (в другом смысле этого термина — как антропоцентрической, так и экоцентрической). Экологическая этика, в ее понимании этого термина, проследила бы отношения между этими мохнатыми (и лиственными) видами этики, снабдив осажденного практика или политика путеводителем, картой территории и диаграммой паука, показывающей, как все эти виды этики связаны друг с другом, если не образуя уравновешенного и гармоничного целого, то, по крайней мере, организованы в понятный паттерн.

Окружающая среда и общество — Департамент наук о Земле и окружающей среде

Деятельность человека меняет мир и окружающую среду, в которой мы живем. Наши исследования напрямую касаются проблем, с которыми общество сталкивается в настоящее время, и проблем, с которыми оно может столкнуться в будущем.

Наши объекты

Мы используем инновационные исследовательские подходы, которые мы разрабатываем в Исследовательском центре Уильямсона и Центре атмосферных исследований.

- Посмотреть наши объекты

Никогда еще в истории более глубокое функциональное понимание ресурсов Земли и сложностей взаимодействия между нашей планетой и деятельностью человека не было столь необходимым для качества жизни будущих поколений.

Загрязнение и изменение климата создают беспрецедентные проблемы для людей и общества во всем мире. Чтобы человеческая деятельность была устойчивой, требуется огромное количество исследований того, как мы можем смягчить трудности, с которыми столкнемся мы и будущие поколения. К ним относятся сокращение вызываемого нами загрязнения, более эффективное использование ресурсов и минимизация нашего воздействия на систему Земли, а также воздействия, которое эти системы оказывают на нас — будь то климат, океаны или наземная среда.

К ним относятся сокращение вызываемого нами загрязнения, более эффективное использование ресурсов и минимизация нашего воздействия на систему Земли, а также воздействия, которое эти системы оказывают на нас — будь то климат, океаны или наземная среда.

Наши исследователи в сотрудничестве с различными академическими, отраслевыми, правительственными и неправительственными партнерами проводят исследования мирового уровня процессов, лежащих в основе устойчивого использования основных ресурсов Земли. Это исследование не только ведет к академическим успехам, но и оказывает действительно положительное влияние на жизнь людей. Например, мы лучше понимаем процессы, которые могут привести к контролю токсичного мышьяка в питьевой воде из подземных вод, и мы разработали 3D-модели нефтяных резервуаров для более эффективной и менее расточительной добычи нефти и газа.

Проблемы, которые решают наши исследования, также сильно отражены в нашем обучении студентов и аспирантов.

Основные результаты исследований

Перед атомной энергетикой стоит головоломка: урана, который она добывает, не хватит навсегда, а растущий дефицит равняется росту цен. Мы рассмотрим несколько возможных решений этой проблемы. Где будущее атомной энергетики? Такой вопрос требует долгосрочного планирования и четкого понимания сложной ситуации с множеством противоречивых факторов. Однако ключевым соображением является уран, основной источник энергии для большинства ядерных реакторов деления. Что происходит, когда уран становится все труднее добывать? Этот вопрос рассматривается в статье наших исследователей, в которой задается вопрос, пора ли подумать о другом, более эффективном типе атомной электростанции, или же обществу следует сосредоточиться на новых способах получения урана.

Мы рассмотрим несколько возможных решений этой проблемы. Где будущее атомной энергетики? Такой вопрос требует долгосрочного планирования и четкого понимания сложной ситуации с множеством противоречивых факторов. Однако ключевым соображением является уран, основной источник энергии для большинства ядерных реакторов деления. Что происходит, когда уран становится все труднее добывать? Этот вопрос рассматривается в статье наших исследователей, в которой задается вопрос, пора ли подумать о другом, более эффективном типе атомной электростанции, или же обществу следует сосредоточиться на новых способах получения урана.

- Прочитайте полный пост в блоге о науке и технике

Наши исследователи приблизились к пониманию того, как темные частицы атмосферной сажи контролируются прозрачными покрытиями — прорыв, который поможет информировать политиков во всем мире, изучающих влияние загрязнения на климат. Команда протестировала различные типы сажи во время Ночи костров в 2014 году, которая из-за погодных условий была особенно загрязнена и предоставила идеальную возможность для изучения высокой концентрации частиц древесного дыма в атмосфере.

- Доступ к полному документу на веб-сайте Nature Geoscience

Области специализации

Наши исследователи работают в следующих областях специализации:

Воздействие климата и погоды на общество

Деятельность человека изменяет климат, а климат и погода также создают опасности и проблемы для общества. Наша деятельность включает изучение реакции погодных явлений, в том числе сильных штормов, и компонентов климатической системы на изменения, а также последующего потенциального воздействия на общество и даже влияния погоды на болезни.

Подробнее

Энергетический переход

Наши исследования в этой области обеспечивают знания и обучение следующего поколения геологов и инженеров для успешного решения проблемы изменения климата путем достижения нулевых выбросов углерода и обеспечения безопасной и устойчивой энергетики в 21 веке.

reductio –

сведение сложного к простому) или мерологический (от гр. meros – часть), при котором система изучается

путем детального анализа все более и

более мелких подсистем, их функций и

законов.

reductio –

сведение сложного к простому) или мерологический (от гр. meros – часть), при котором система изучается

путем детального анализа все более и

более мелких подсистем, их функций и

законов.