«Экологическая культура и безопасность молодежи», Экология

- Выдержка

- Другие работы

- Помощь в написании

Экологическая культура и безопасность молодежи

Вопросы безопасности молодежи в период смены общественно-экономического уклада и нестабильности общества имеют особую актуальность. Безопасность является важнейшим условием полноценного развития человека, сохранения и укрепления его здоровья. Современная наука обладает обширным материалом по различным аспектам безопасности. Выделяют следующие основные подходы к изучению безопасности человека [1]:

- 1) Исходным понятием является «физическая среда: внешние объективные воздействия», источниками опасности-безопасности являются на макроуровне техногенные воздействия, природные катастрофы; на микроуровне — неблагоприятные условия деятельности. Объектом опасности — безопасности является тело, результатом — соматическое состояние (физическая целостность), психосоматическое состояние.

- 2) Исходное понятие — «психологическая среда», источниками опасности-безопасности являются на макроуровне политические, социально-экономические угрозы, информационное воздействие, на микроуровне — манипулирование, оскорбление, угрозы от других, неустойчивые социальные связи. Объектом опасности — безопасности является человек как объект воздействия, его психика, сознание, поведение, результатом — функциональное и психологическое состояние.

- 3) Исходное понятие — «человек (субъект)», источниками опасности-безопасности является на макроуровне совокупность индивидуально-психологических и духовно-нравственных особенностей личности, на микроуровне — отношение к миру, себе и другим. Объектом опасности — безопасности является человек как объект воздействия, его психика, сознание, поведение, результатом — психологическое здоровье.

Последнее направление является одним из перспективных, так как именно человек (субъект), совокупность его индивидуально-психологических особенностей, система его взглядов, мировоззрений, отношений к миру создает некоторый ресурс, потенциал, совокупность возможностей, которые помогают преодолевать различного рода неблагоприятные воздействия для обеспечения своей безопасности [1].

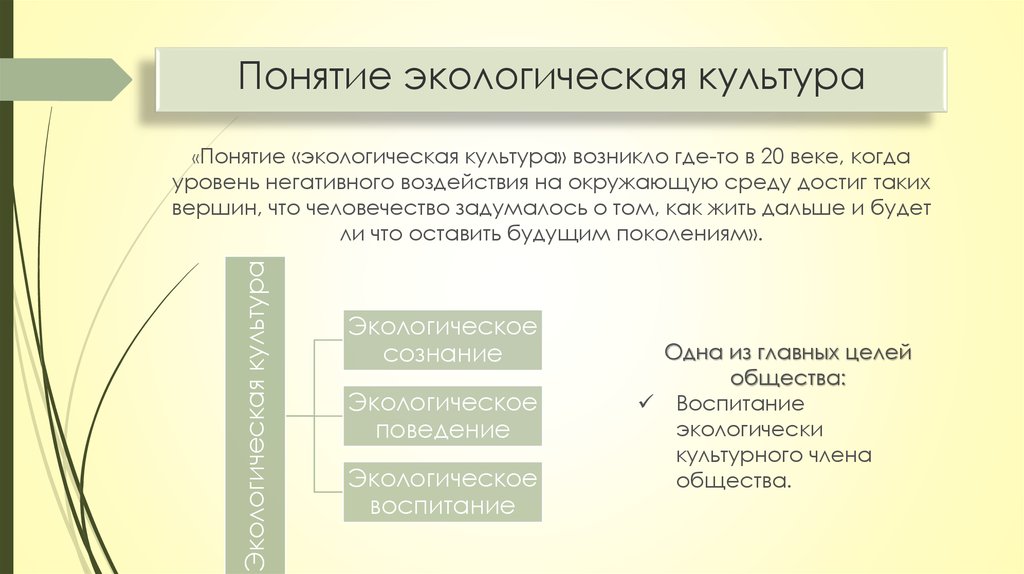

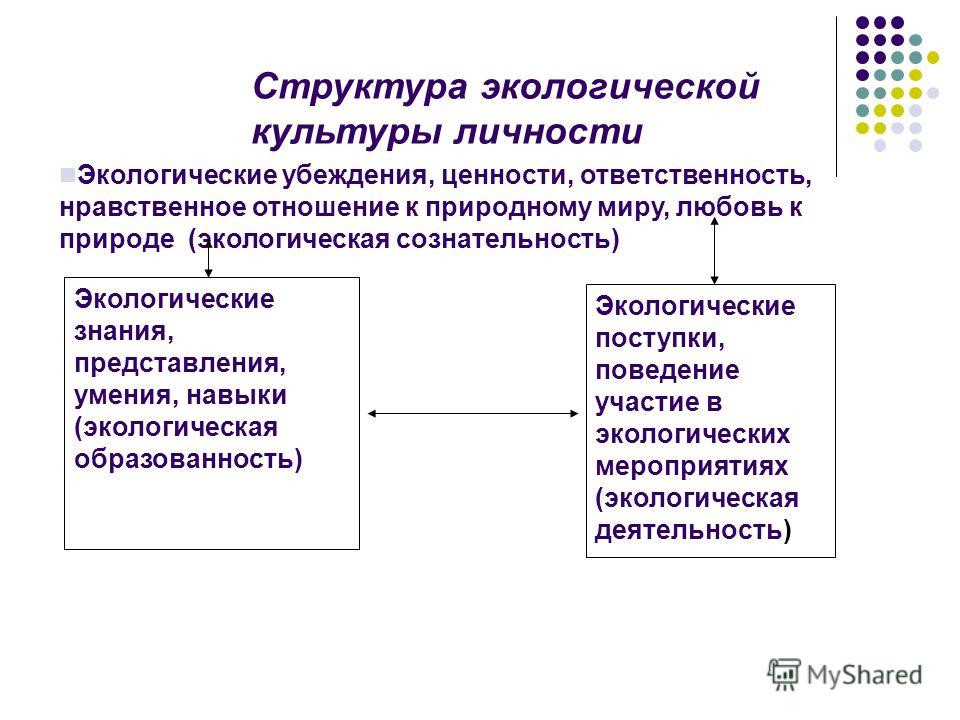

Теоретический анализ показал, что экологическая культура рассматривается как часть целостного мировоззрения и представляет собой совокупность наиболее общих идей относительно взаимодействия человека с природным окружением, активно принятых личностью. Экологическая культура также может представлять позицию человека по отношению к природе, форму проявления экологического сознания, органично входящую в систему мировоззрения как интеграции знания, самосознания и целеполагания личности. Она является важным компонентом мировоззренческих убеждений и осуществляет функции мировоззренческой ориентировки личности в области взаимоотношений с окружающей средой [2].

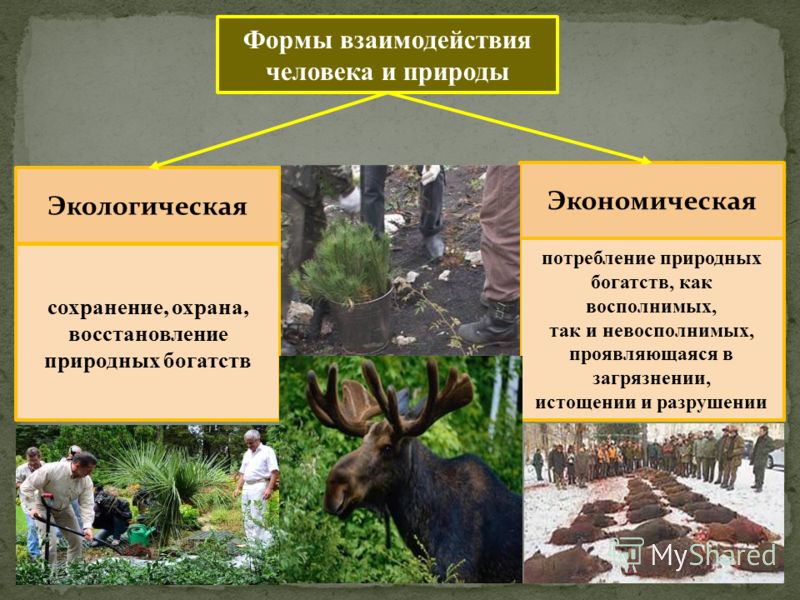

Как компонент культуры, экологическая культура является способом адаптации общества к биофизическому окружению и включает в себя средства, благодаря которым осуществляется непосредственное человеческое воздействие на природную среду, а также средства духовно-практического освоения природы (знания, традиции, ценностные установки и т. п.).

п.).

Анализ литературы свидетельствует о том, что экологическая культура общества формируется в процессе экологического воспитания, которое представляет собой создание условий для усвоения личностью экологической культуры, выработанной обществом, с ее неизбежным изменением в преемственности поколений. Экологическую культуру личности, таким образом, можно рассматривать и как принятый человеком способ взаимодействия с окружающим его природным миром.

Как часть мировоззрения — особой формы сознания, объединяющей главные духовные основания отношения человека к миру: его взгляды, убеждения, конечные цели его стремлений — экологическая культура личности включает в себя наиболее общие идеи, определяющие взаимодействие человека с окружающей его средой [2]. Она находит воплощение в реальном поведении человека. Становление экологической культуры означает развитие мировоззренческой ориентировки человека в ситуациях взаимодействия с окружающей его природной средой.

Понятие «экологическое сознание» позволяет уточнить представления об экологической культуре как компоненте мировоззрения. Экологическое сознание личности отражает взаимоотношения человека с природной действительностью [2]. экологический культура сознание человек В. А. Скребец, характеризуя экологическое сознание в целом, отмечает, что это высший уровень психического отражения природной и искусственной среды, своего внутреннего мира, рефлексия места и роли человека в биологическом, физическом и химическом мире, а также саморегуляция данного отражения. Автор отмечает, что экологическое сознание выступает как непрерывно меняющаяся совокупность чувственных и мысленных образов, непосредственно отражаемых в аналитически создаваемых категориях и явлениях, непосредственно фиксирующих индивидуальный либо общественный экологический опыт, который предвосхищает экологическую практику.

Экологическое сознание личности отражает взаимоотношения человека с природной действительностью [2]. экологический культура сознание человек В. А. Скребец, характеризуя экологическое сознание в целом, отмечает, что это высший уровень психического отражения природной и искусственной среды, своего внутреннего мира, рефлексия места и роли человека в биологическом, физическом и химическом мире, а также саморегуляция данного отражения. Автор отмечает, что экологическое сознание выступает как непрерывно меняющаяся совокупность чувственных и мысленных образов, непосредственно отражаемых в аналитически создаваемых категориях и явлениях, непосредственно фиксирующих индивидуальный либо общественный экологический опыт, который предвосхищает экологическую практику.

Анализ работ В. А. Скребец, С. Д. Дерябо, В. А. Ясвина позволил выделить полярные формы экологического сознания:

- · антропоцентрическое экологическое сознание — особая форма отражения природных объектов и явлений действительности и их взаимосвязей, обусловливающая целеполагающую и преобразующую деятельность человека, для которой характерно выраженное противопоставление человека и природы, где высшей ценностью является сам человек, использующий природу для удовлетворения своих потребностей и не распространяющий на взаимодействие с ней этические нормы и правила;

- · экоцентрическое экологическое сознание — особая форма отражения природных объектов и явлений действительности и их взаимосвязей, обусловливающая целеполагающую и преобразующую деятельность человека, для которого характерно наделение природы субъектными свойствами, в результате чего сама природа признается как ценность, отношения с ней строятся на принципах равноправия в силу доминирования непрагматической мотивации и распространения на мир природы этических норм и правил.

В изменении экологического сознания современного человека большую роль играет формирование ценностного отношения к миру природы. Однако содержание сознания не совпадает с мировоззрением: мировоззрение есть специфическая форма сознания, которая включает фундаментальные, наиболее общие идеи, определяющие мироотношение человека и являющиеся результатами обобщения знаний, личного опыта, эмоциональных оценок. Для экологического сознания эту роль выполняет экологическая культура в качестве необходимой части мировоззрения.

Экологическая культура рассматривается как часть общечеловеческой культуры, система социальных отношений, общественных и индивидуальных морально-этических норм, взглядов, установок и ценностей, касающихся взаимоотношения человека и природы [3]. Она также является неотъемлемой частью национальной культуры, включающей систему социальных отношений, материальных ценностей, норм и способов взаимодействия общества с окружающей средой, преемственно формулируемая в общественном сознании и поведении людей на протяжении жизни и деятельности поколений непрерывным экологическим образованием и просвещением, способствующая здоровому образу жизни, духовному развитию общества, устойчивому социально-экономическому развитию, экологической безопасности общества и человека [4] [22, https://bakalavr-info. ru].

ru].

Экологическую культуру также рассматривают как способность человека к рациональному и эмоциональному восприятию окружающего мира и себя в нем и готовность к природоохранной деятельности [5].

Компоненты экологической культуры [6]:

- · понимание специфики и сложности природных явлений, их взаимосвязи;

- · целостность знаний об окружающей среде;

- · способность мыслить в границах экологической безопасности;

- · следование законам, охраняющим природную среду;

- · способность к созданию конструктивных этических положений, регулирующих отношения человека с окружающей его природной средой;

- · готовность нести ответственность за сохранность окружающей среды.

Проанализируем понятие «экологическая культура» с позиции различных подходов.

Системный подход. Экологическая культура — система, а процесс ее формирования — становление этой системы. Системный подход дает возможность определить роль и значение отдельных элементов, формирующих экологическую культуру, их взаимосвязи, взаимозависимости [7].

Деятельностный подход. Экологическая культура — понятие деятельностное, поведенческое. Экологическое поведение человека как совокупность конкретных действий и поступков людей, непосредственно или опосредованно связанных с воздействием на природное окружение, использованием природных ресурсов определяется особенностями его экологического сознания и освоенными практическими умениями в области рационального природопользования. С. Н. Артановский, опираясь на деятельностный подход, считает, что «экологическая культура молодежи — это побуждение вести экологически целесообразную деятельность, ответственную по отношению к окружающей среде, потребность в ответственном отношении к природе; отражение целостного восприятия мира, синтез многообразных видов деятельности молодого человека, основанный на желании привнести деятельный компонент в творческое преобразование биосферы; органическая, неотъемлемая часть культуры, которая охватывает те стороны мышления и деятельности человека, которые соотносятся с природной средой; этап развития культуры человека, которая характеризуется общим осознанием важности экологическим проблем в жизни будущих поколений» [8].

Социально-культурный подход. Экологическая культура — понятие социальное, так как состояние и уровень экологической культуры населения определяет экологический статус страны, научное направление современной экологии посвящены социально-экологическим проблемам и формирование экологической культуры молодежи можно рассматривать как эффективный механизм социализации подрастающего поколения [7].

Информационный подход. Экологическая культура — понятие информационное. Информатизация практически все сфер жизнедеятельности отдельного человека и человечества в целом — одно из проявлений процесса глобализации. Как отмечает Н. М. Мамедов «современный этап глобального напряжения характеризуется новым явлением — развитием информационного дисбаланса в биосфере», заключающегося, с одной стороны в том, что сегодня, не столько стремительно истощаются информационные ресурсы живой природы (ее генофонд, биоразнообразие), сколько утрачивается ценнейший глубинный этнокультурный опыт взаимодействия с окружающей средой, пресекается его передача молодому поколению [9].

В настоящее время ученые констатируют эволюционную трансформацию экологической культуры в культуру устойчивого развития, которая представляет собой новое качество экологической культуры, достигаемое за счет расширения всех составляющих экологической культуры [7]:

- · когнитивной (содержательной) — интеграция экологических, экономических и социальных знаний и осмысление целостного феномена — устойчивого развития общества;

- · аксиологической (ценностно-смысловой) — актуализация экологических ценностей, ценностей эколого-образовательного, эколого-информационного общества;

- · деятельностной (практико-ориентированной, поведенческой) -интеграция различных видов экологической и учебной деятельности, активное внедрение информационных технологий поиска, хранения, переработки и обобщения информации.

Итак, преодоление экологического кризиса в современном мире возможно только при условии формирования у современного человека экологической культуры, которая является частью его мировоззрения и представляет собой совокупность научно обоснованных, глубоко осознанных и эмоционально принятых личностью идей, касающихся взаимодействия общества и природы. Экологическая культура направляет поведение человека в сторону гармонизации социальных и природных взаимоотношений и является составляющей его безопасности.

Экологическая культура направляет поведение человека в сторону гармонизации социальных и природных взаимоотношений и является составляющей его безопасности.

- 1. Эксакусто Т. В. Теоретические основы социально-психологической безопасности: Монография. / Под ред. Н. А. Лызь. — Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2011.

- 2. Ильина А. Н. Теоретические проблемы воспитания у старшеклассников экологической культуры как части их мировоззрения. Автореф. дисс. на соискание учен. степ. канд. пед. наук. — М. 1988.

- 3. Ерофеев Б. В. Экологическое право России. — М, 2011.

- 4. Лавров С. Б. Глобальные проблемы современности. — СПб., 2010.

- 5. Яншин А. Д. Научные проблемы охраны природы и экологии // Экология и жизнь. 2009. № 3.

- 6. Зверев И. Д. Учебные исследования по экологии в школе: Методы и средства обучения. — М., 2008.

- 7. Алексеев С. В. Экологическая культура и социализация подрастающего поколения // На пути к устойчивому развитию России. № 44, 2008.

- 8.

Урсул А. Д. Модель образования XXI века: проблемы устойчивого развития и безопасности // Безопасность Евразии. 2008. № 4.

Урсул А. Д. Модель образования XXI века: проблемы устойчивого развития и безопасности // Безопасность Евразии. 2008. № 4. - 9. Моисеев Н. Н. Устойчивое развитие и экологическое образование // Философские аспекты социальной экологии. — М., 2011.

Заполнить форму текущей работой

1 Сущность экологической культуры. Экологическая культура нравственных отношений

Экологическая культура нравственных отношений

реферат

Трем этапам развития общества в его отношении с природой соответствуют три этапа развития культуры Горелов А.А. Социальная экология. М.; Московский лицей, 2005. С. 153.:

· мифологический этап целостной культуры;

· этап культуры, расщепленной на отдельны отрасли;

· этап по-новому целостной экологической культуры, в которой соединяются без потери специфики различные отрасли и типы культур.

Современный социальный мир, технократическая культура пришли в острый конфликт с природой, оказались неадекватны места человека в природе.

Экологическая культура — сравнительно новая проблема, которая остро встала в связи с тем, что человечество вплотную подошло к глобальному экологическому кризису. Все мы прекрасно видим, что многие территории, по причине хозяйственной деятельности человека, оказались загрязнёнными, что сказалось на здоровье и на качестве населения. Можно сказать прямо, что в результате антропогенной деятельности окружающая природа оказалась перед прямой угрозой уничтожения. Из-за неразумного отношения к ней и к её ресурсам, из-за неправильного понимания своего места и положения во вселенной человечеству грозит деградация и вымирание. Поэтому проблема «правильного» восприятия природы, равно как и «экологической культуры» выходит в настоящий момент на передний план. Чем раньше учёные начнут «бить тревогу», чем раньше люди начнут пересматривать результаты своей деятельности и корректировать цели, соразмеряя свои цели со средствами, которыми располагает природа, тем быстрее можно будет перейти к исправлению ошибок, как в мировоззренческой сфере, так и в сфере экономической.

Но, к большому сожалению, проблема «экологической культуры» ещё мало изучена: практически нет литературы, посвящённой этой важнейшей теме, хотя по крупицам всё-таки можно выделить эту сферу в сочинениях известных учёных. Одним из первых, кто подошёл к проблеме экокультуры был знаменитый мыслитель и исследователь В.И. Вернадский; он впервые серьёзнейшим образом проработал термин «биосфера», занимался проблемами человеческого фактора в существовании мира. Также можно назвать Мальтуса, Ле Шателье-Брауна, Б. Коммонера и др. Но, тем не менее, рамки заданной темы заставляют посмотреть на проблему с другой стороны, ибо нас интересует проблема восприятия обществом экологической культуры.

Но прежде чем непосредственно перейти к данной проблематике, необходимо прояснить, что такое культура и что такое экология, так как без этого сфера экокультуры останется неясной.

Слово «культура» происходит от латинского глагола colo, colui, cultum, colere, что первоначально обозначало «возделывание почвы». Позднее оно стало пониматься как «почитание богов», что подтверждает доставшееся нам в наследство слово «культ». И, действительно, на протяжении всего средневековья, да и поздней античности, «культура» была неразрывно связана с религией, духовными ценностями и т.п. Но с началом эпохи модерна это понятие подверглось глубокому переосмыслению. В начале под «культурой» понималась совокупность материальных и духовных ценностей, накопленных человечеством за весь период его существования, то есть живопись, архитектура, язык, письменность, обряды, отношение к миру, но затем, с открытием иных цивилизаций, возникла потребность в расширении этого понятия. Как показала жизнь, «человечество, будучи единым биологическим видом, никогда не являлось единым социальным коллективом» Культурология в вопросах и ответах // под ред. Драча Г.Ц. Р-на-Д.: Феникс 1997. С. 185..

Позднее оно стало пониматься как «почитание богов», что подтверждает доставшееся нам в наследство слово «культ». И, действительно, на протяжении всего средневековья, да и поздней античности, «культура» была неразрывно связана с религией, духовными ценностями и т.п. Но с началом эпохи модерна это понятие подверглось глубокому переосмыслению. В начале под «культурой» понималась совокупность материальных и духовных ценностей, накопленных человечеством за весь период его существования, то есть живопись, архитектура, язык, письменность, обряды, отношение к миру, но затем, с открытием иных цивилизаций, возникла потребность в расширении этого понятия. Как показала жизнь, «человечество, будучи единым биологическим видом, никогда не являлось единым социальным коллективом» Культурология в вопросах и ответах // под ред. Драча Г.Ц. Р-на-Д.: Феникс 1997. С. 185..

Культурные нормы и правила не являются наследственными признаками, заложенными в наших генах, они усваиваются на протяжении всей жизни, посредством обучения, целенаправленной работы и культурной деятельности человека. То есть это говорит о том, что каждый народ является уникальной единицей, создающей свою неповторимую и своеобразную культуру. Безусловно, базисные архетипы и категории культуры, такие как Бог, мир, жизнь, человек, смерть и другие, у всех людей одинаковы, но что же касается непосредственно их восприятия, то каждый народ понимает их по-своему. Отсюда становится понятным тезис о том, что каждый народ обладает своей уникальной культурой: он веками накапливает культурные ценности, которые зависят от многих привходящих деталей: географического положения, климатических условий, размеров территории и т.д. Поэтому каждый народ отличается от другого своим культурным своеобразием. Но, если не существовали бы общие для всех культурные категории, то тогда была бы невозможна культурная коммуникация и межкультурное общение Там же. С. 186..

То есть это говорит о том, что каждый народ является уникальной единицей, создающей свою неповторимую и своеобразную культуру. Безусловно, базисные архетипы и категории культуры, такие как Бог, мир, жизнь, человек, смерть и другие, у всех людей одинаковы, но что же касается непосредственно их восприятия, то каждый народ понимает их по-своему. Отсюда становится понятным тезис о том, что каждый народ обладает своей уникальной культурой: он веками накапливает культурные ценности, которые зависят от многих привходящих деталей: географического положения, климатических условий, размеров территории и т.д. Поэтому каждый народ отличается от другого своим культурным своеобразием. Но, если не существовали бы общие для всех культурные категории, то тогда была бы невозможна культурная коммуникация и межкультурное общение Там же. С. 186..

По своей природе культура изменчива и способна к самообновлению, но она является своего рода знаком, который позволяет идентифицировать каждого члена сообщества к данной цивилизации. Культура является продуктом коллективной деятельности членов одного народа, который в каждой конкретной сфере создает свой личный и уникальный социокультурный код. Недаром мы говорим о том, что существует культура языка, культура поведения, экономическая, правовая, экологическая культура и многие другие, что является единичной и неповторимой принадлежащего каждой нации. Таким образом, восприятие культуры зависит от человека, принадлежащего к конкретному сообществу. Но базисной основой культуры все-таки, как нам кажется, являются накопленные народом ценности в духовной области (вера, обычаи, язык, литература и др.) и в сфере материальной (архитектура, скульптура, живопись и т.д.). Но, не смотря на это, все же существует нечто или некий общий конкретный архетип, который способствует межкультурной коммуникации.

Культура является продуктом коллективной деятельности членов одного народа, который в каждой конкретной сфере создает свой личный и уникальный социокультурный код. Недаром мы говорим о том, что существует культура языка, культура поведения, экономическая, правовая, экологическая культура и многие другие, что является единичной и неповторимой принадлежащего каждой нации. Таким образом, восприятие культуры зависит от человека, принадлежащего к конкретному сообществу. Но базисной основой культуры все-таки, как нам кажется, являются накопленные народом ценности в духовной области (вера, обычаи, язык, литература и др.) и в сфере материальной (архитектура, скульптура, живопись и т.д.). Но, не смотря на это, все же существует нечто или некий общий конкретный архетип, который способствует межкультурной коммуникации.

Слово «экология» греческого происхождения: oikos означает дом, жилище, родина, logos — понятие, учение. Таким образом, экология в буквальном переводе означает «учение о доме» или «учение о родине». Сам термин «экология» возник примерно в середине ХХ века. Он попал в большую науку благодаря немецкому биологу Э. Геккелю, издавшему в 1866 году труд «Всеобщая морфология организмов». В этом труде экологией названа наука об отношениях организмов и окружающей среды Культурология. История мировой культуры // под ред. Марковой А.Н. М.: Импульс, 2000. С. 8..

Сам термин «экология» возник примерно в середине ХХ века. Он попал в большую науку благодаря немецкому биологу Э. Геккелю, издавшему в 1866 году труд «Всеобщая морфология организмов». В этом труде экологией названа наука об отношениях организмов и окружающей среды Культурология. История мировой культуры // под ред. Марковой А.Н. М.: Импульс, 2000. С. 8..

Возникшая в XIX столетии наука экология означала учение о живых организмах, их взаимосвязи и влиянии на природу в целом. По-настоящему актуальное значение экология приобрела в середине ХХ столетия, когда ученые из Соединенных Штатов обнаружили пропорциональную зависимость загрязнения почв и мирового океана, уничтожение многих видов животных от антропогенной деятельности. Проще говоря, когда исследователи осознали, что в водоемах, расположенных в непосредственной близости от заводов и фабрик гибнет рыба и планктон, когда поняли, что в результате неразумной сельскохозяйственной деятельности истощаются почвы, тогда экология приобрела свое насущное значение Ситарова В. А., Пустовойтов В.В. Социальная экология. М.: Высшая школа, 2000. С. 65..

А., Пустовойтов В.В. Социальная экология. М.: Высшая школа, 2000. С. 65..

Таким образом, с конца шестидесятых годов человечество столкнулось с проблемой «глобального экологического кризиса». Развитие промышленности, индустриализация, научно-техническая революция, массовое сведение лесов, строительство заводов гигантов, атомных, тепловых и гидроэлектростанций, уже упоминавшийся нами процесс истощения и опустынивания земель привел к тому, что перед мировым сообществом встал вопрос выживания и сохранения человека как вида.

Дадим определение понятию экологическая культура. Экологическая культура — это способ жизнеобеспечения, при котором общество формирует потребности и способы их реализации, не создающие угрозы жизни на Земле, самой системы духовных ценностей, этических принципов, экономических механизмов, правовых норм и социальных институтов.

Однако отношения природы и культуры очень сложны. И вся эта сложность глубоко пронизывает жизнь человека, выступающего соединительным звеном между природой и культурой. Человек — это одновременно и природное и социальное существо. Поэтому ему свойственны как природные, так и культурные формы проявления. В результате культура человека ведет, определяет его природу. Во всех самых естественных действиях человека как живого существа, — части биосферы: в еде, сне, в передвижении, в размножении, в поселении, — во всем отражается, проявляется степень овладения культурой, т.е. культурность человека. Причем, проявляясь, культурность меняет естественность, может выражать более ясно, полно, точно, а может искажать. Лишь гармоничное сочетание культуры, как явления, и ее проявлений в деятельности человека образует ту культурность, которая не противоречит естественности, включает, развивает, глубоко отражает последнюю.

Человек — это одновременно и природное и социальное существо. Поэтому ему свойственны как природные, так и культурные формы проявления. В результате культура человека ведет, определяет его природу. Во всех самых естественных действиях человека как живого существа, — части биосферы: в еде, сне, в передвижении, в размножении, в поселении, — во всем отражается, проявляется степень овладения культурой, т.е. культурность человека. Причем, проявляясь, культурность меняет естественность, может выражать более ясно, полно, точно, а может искажать. Лишь гармоничное сочетание культуры, как явления, и ее проявлений в деятельности человека образует ту культурность, которая не противоречит естественности, включает, развивает, глубоко отражает последнюю.

В процессе культурного изучения и отражения жизни происходит переход от целостного видения к «дробному». И в период наибольшей дробности, «мозаичности» в культуре возникает новая тенденция — постепенно совершается поворот от принципа раздельного видения жизни к принципу комплексного анализа, сосредоточенности на связях. Об этом повороте наиболее ярко свидетельствует возникновение в культуре экологии или экологического подхода к отражению действительности Кравцов Н.И. Лазутин С.Г. Русское устное народное творчество. М.: Высшая школа, 1983. С.29..

Об этом повороте наиболее ярко свидетельствует возникновение в культуре экологии или экологического подхода к отражению действительности Кравцов Н.И. Лазутин С.Г. Русское устное народное творчество. М.: Высшая школа, 1983. С.29..

Суть обновления, вносимого экологическим проходом в культуру, заключается в переходе от анализа отдельно рассматриваемых явлений к анализу связей между явлениями, изучению явлений в их взаимосвязанности, взаимозависимости. На наших глазах происходит экологизация культуры, культура превращается в экологическую. Смысл этого перехода в выработке и использовании нового пути гармонизации жизни — социальной и биологической — через совершенствование связей между явлениями.

Нельзя не видеть, что первые сто лет развития экологии (начиная с Э.Геккеля) приходится на период «разобщенного знания». Неудивительно, поэтому, что с начала с экологические знания накапливались отдельно друг от друга в биологии, геологии, социологии и многих других наук. Стремление разобраться в воспроизводстве как отдельных «фрагментов» жизни (биологической и социальной), так и всей жизни в целом — биосоциального бытия — приводит к становлению современной экологии. Фрагменты экологического знания постепенно преобразуются в систему знания о процессе воспроизводства жизни, о гео-био-социальных условиях и механизмах воспроизводства жизни. Главным принципом, образующим из экологических фрагментов систему экологического знания, становится принцип взаимосвязанности, взаимозависимости, взаимодополняемости всех форм и явлений жизни Ситарова В.А., Пустовойтов В.В. Социальная экология. М.: Высшая школа, 2000. С. 168..

Фрагменты экологического знания постепенно преобразуются в систему знания о процессе воспроизводства жизни, о гео-био-социальных условиях и механизмах воспроизводства жизни. Главным принципом, образующим из экологических фрагментов систему экологического знания, становится принцип взаимосвязанности, взаимозависимости, взаимодополняемости всех форм и явлений жизни Ситарова В.А., Пустовойтов В.В. Социальная экология. М.: Высшая школа, 2000. С. 168..

Таким образом, мы дали определение понятию экологическая культура — это совокупность норм, взглядов и установок, характеризующих отношение общества, его социальных групп и личности к природе.

Экологическая культура человека: понятие и современное состояние

Содержание

- Понятие экокультуры

- Современное состояние экокультуры человека

- Формирование и развитие экокультуры

Все мы дети одного корабля по имени Земля,

а значит, пересесть просто некуда…

Есть правило: встал поутру, умылся, привёл себя в порядок –

сразу же приведи в порядок планету.

Антуан де Сент-Экзюпери

Современное общество, вооружённое техникой, развивающее технологии, производство, науку, использующее огромное количество энергии, несёт в себе мощную силу, воздействующую на Землю в целом и её ресурсы в частности. Это влияние зачастую не учитывает законов природы, а потому результаты взаимодействия человека и планеты могут быть плачевными. Люди не раз сталкивались с природными катастрофами, спровоцированными их деятельностью, а потому экологические вопросы сегодня более чем актуальны.

Экология как наука способна подсказать пути выхода из нарастающего кризиса. Именно она раскрывает законы связей, являющихся базой для устойчивости жизни. Но понимание людьми значимости отношений с природой, принципов их правильной организации невозможно без формирования и развития в обществе высокой экологической культуры.

Понятие экокультуры

Экологическая культура – личная ответственность каждого отдельного человека за состояние окружающей среды, это его собственная деятельность и поведение, целенаправленное сознательное ограничение своих материальных потребностей. Причём устойчивое развитие общества обеспечивается именно этими факторами.

Причём устойчивое развитие общества обеспечивается именно этими факторами.

Экологическая культура – это ещё и возможность использовать свои знания в повседневной деятельности. Недостаточно уметь оперировать тематической информацией, важно найти ей практическое применение. Соответственно, экологическая культура имеет две важные составляющие:

- Экологическое сознание – совокупность мировоззренческих представлений, экологических позиций, отношения к окружающей среде, развитие подобных стратегий в работе и прочей деятельности, оказывающей воздействие на природные объекты.

- Экологическое поведение – совокупность непосредственных поступков людей, имеющих какое-либо отношение к использованию ресурсов и влияющих на природное окружение.

Признаком высокой экологической культуры общества сегодня принято считать умение достичь максимально возможного единства всего социального и природного, понимание того, что охрана окружающего мира – это средство сохранения человека как вида, а само формирование экологической культуры невозможно без личного участия.

Современное состояние экокультуры человека

Экологическая культура общества стала активно обсуждаться только в конце XX-го века. Внимание к данному вопросу значительно возросло благодаря переосмыслению людьми своих научных достижений, значимости состояния окружающей среды для жизни на планете.

Угроза серьёзного экологического кризиса поставила население всей планеты перед фактом: выживание и развитие человечества зависит только от него самого.

Избежать катастрофы можно, только преобразовав стиль мышления и деятельности каждого конкретного индивидуума, придав ему эконаправленность.

Именно поэтому для мирового сообщества так важно формирование экологической культуры. Без неё в условиях экокризиса выживание и развитие всего человечества будет стоять под большим вопросом. Работа по внедрению необходимых знаний в массы, пояснению масштабов проблемы ведётся уже на межгосударственном уровне. В частности, ООН, созданная для укрепления безопасности и мира, развития международного сотрудничества, одним из своих ведущих проектов называет программу «Экологическая культура». Под эгидой всемирной организации проходят переговоры по климату между странами, достигаются соглашения по уменьшению объёмов выброса парниковых газов, разрабатываются меры по сокращению числа лесных пожаров и пр.

Под эгидой всемирной организации проходят переговоры по климату между странами, достигаются соглашения по уменьшению объёмов выброса парниковых газов, разрабатываются меры по сокращению числа лесных пожаров и пр.

Воспитание экологической культуры населения, её внедрение и развитие в обществе проводится на уровне каждой страны в отдельности. Эти процессы подкрепляются законодательно, а также за счёт деятельности общественных организаций, союзов, движений, общества защиты природы.

Российское правительство стало уделять внимание принятию законодательных актов экологического содержания в 90-х годах прошлого столетия. В частности, появился Комитет Госдумы по экологии, призванный заниматься постановлениями в сфере охраны окружающей среды. В тот же период были приняты законы об охраняемых природных территориях, экологической экспертизе, геодезии и картографии, радиационной безопасности населения, гидрометеорологической службе и др. К началу XXI века власти обозначили формирование экологической культуры у школьников приоритетным направлением совершенствования системы образования в России.

Однако в вопросах развития в нашей стране экологической культуры имеется немало «подводных камней». Несмотря на систематическое принятие правительством тематических законодательных актов, глубокого осмысления этой проблемы на госуровне пока всё же нет. Социально-экологические вопросы рассматриваются у нас сегодня не иначе как социально-экономические. То есть пока что в России эффективность экономики имеет приоритетное значение над социальной оценкой производства и его влияния на окружающую среду. Кроме того, в отношениях бизнеса и государства нет эффективного действующего механизма распределения ответственности за экологические последствия решений, принимаемых на уровне предприятий и даже регионов.

Получается, что современная российская экологическая культура характеризуется преобладанием индивидуалистических утилитарных установок, психологии потребления. Это негативно сказывается на здоровье, качестве жизни населения, состоянии флоры и фауны. В глобальной перспективе это последствия для всей природы, человека, планеты. Как раз чтобы избежать этого, и нужно формировать правильные установки в обществе.

Как раз чтобы избежать этого, и нужно формировать правильные установки в обществе.

Для воспитания у населения РФ экологической культуры в её классическом понимании, по мнению экспертов, необходима смена текущих экономических приоритетов на экологические. Это станет возможным только в случае преобразования сознания каждого человека в отдельности и системы общественных ценностей в целом.

Развитие в гражданах чувства ответственности за окружающую среду связано с разрушением стереотипов потребительского поведения. Только так можно обеспечить ключевое условие выживания страны – её экологическую безопасность.

Очевидно, что формирование экологической культуры – процесс долгий и сложный, успешная реализация которого возможна лишь при системном подходе, единстве приоритетов общества и государства.

Формирование и развитие экокультуры

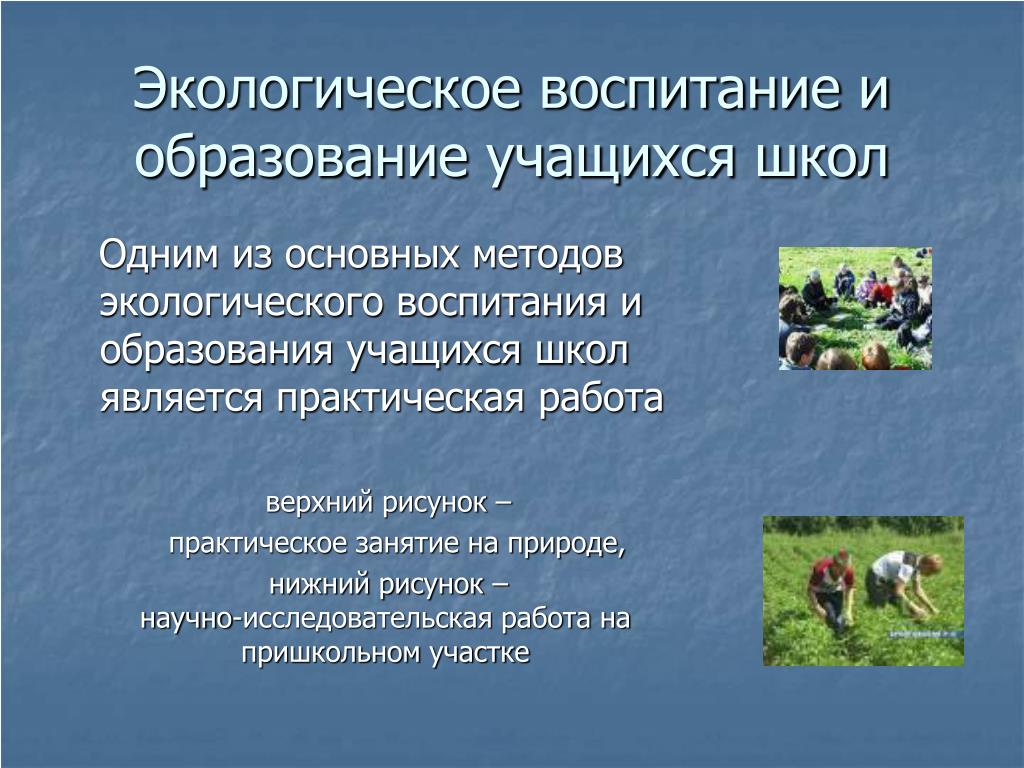

Формирование экологической культуры в обществе предполагает целенаправленную, постепенную и методичную передачу людям информации о рациональном природопользовании, о роли выполнения экоправил и требований, о личной ответственности каждого человека перед планетой и всем её населением за сохранение окружающей среды.

Международная практика показывает, что для успешного выполнения данной задачи необходимо:

- введение хорошо продуманной и действующей нормативно-правовой базы;

- осуществление экологического воспитания в образовательных учреждениях;

- внедрение экологического просвещения;

- личная сознательность граждан.

Воспитание экологической культуры в России осуществляется комплексно, стартует в процессе дошкольной подготовки и продолжается в ходе школьной, профессиональной и рабочей деятельности человека. В учебных учреждениях тематический материал усваивается детьми и подростками благодаря организации олимпиад, предметных недель, конкурсов, специальных акций.

Типичная проблема, с которой приходится сталкиваться: экологическая культура населения развивается крайне медленно из-за «просветительского» характера тематической пропаганды, проведением которой преимущественно занимаются общественные организации и СМИ. Продвигаемая ими природоохранная информация выступает в роли источника повышения эрудиции и не несёт в себе побуждения к применению в жизни.

Надо помнить, что экологическая культура каждого отдельно взятого человека создаётся под влиянием семьи, в которой он растёт, общества, в котором общается, учится и работает, его понимания актуальности проблемы и личной сознательности.

Поэтому полностью перекладывать ответственность за формирование экологических убеждений граждан на систему гособразования неверно: не подкреплённые практикой знания и умения угаснут очень быстро.

Именно личная ответственность и сознательность людей, понимание бесперспективности потребительского отношения к природе для них же самих способно стать толчком для динамичного развития новой экологической культуры и мышления человка. Такое мировоззрение требует отказа от эгоистических установок ради благополучия последующих поколений и сохранения жизни на Земле.

Переосмысление природы в абстрактном ландшафте – Невидимая культура

Эдди Дэниел

Моя работа исследует пересечение человечества, природы и культуры и то, как изображения служат для построения нашего понимания природы. Меня привлекают противоречивые реальности, которые я воспринимаю в мире, где природа все более трансформируется, сокращается и абстрагируется. Устойчивость человеческой культуры проверяется в глобальном масштабе ее собственными успехами и неудачами. Природа и человечество одновременно находятся в конфликте и неразрывно переплетены. Моя работа связана с напряженностью, которую это создает.

Исторически наш вид адаптировался к природной среде, используя и изменяя ее в соответствии со своими потребностями — реальными, придуманными или воображаемыми, — а также стремлением к культурному и технологическому прогрессу. Со временем цивилизация постепенно заменила дикую природу в качестве доминирующей экологической парадигмы. Классическая борьба человечества между порядком и хаосом привела к отчуждению от мира природы. Визуальная культура, как правило, сговорилась продвигать как доминирующую парадигму, так и миф о прогрессе.

Со временем цивилизация постепенно заменила дикую природу в качестве доминирующей экологической парадигмы. Классическая борьба человечества между порядком и хаосом привела к отчуждению от мира природы. Визуальная культура, как правило, сговорилась продвигать как доминирующую парадигму, так и миф о прогрессе.

В моей жизни произошло пробуждение к важности экологических отношений наряду с восстановлением и поддержанием здоровой биосферы. Я чувствителен к напряженности и рассказам о жизни в среде, которая все больше подвергается риску или искупается нашими собственными действиями. Эти действия включают создание изображений, которые помогают формировать культурные представления и меняющиеся обстоятельства. Вполне возможно, что природа стала такой, какой мы, люди, ее делаем. Если да, то мы ответственны не только за то, как мы его меняем, но и за то, как мы его воспринимаем. Образы управляют восприятием, а восприятие побуждает к действию.

- Спокойствие

- Аквапарк

- Жесткая среда

- Фонтан

- Роза

- стриженый

Безусловно, визуальная культура, и фотография в частности, имеет давнюю традицию, связанную с землей и окружающей средой. С «Новой топографикой» конца 20-го века фотографическое изображение земли перешло от возвышенного романтизма к беспристрастной критике. Сегодня парадигма продолжает меняться, выражая изменившиеся глобальные контексты и проблемы. Моя работа была основана не только на изменениях, которые я испытал в окружающем мире, но и на этих изменениях в фотографическом представлении. В своей работе я пытаюсь интегрировать человеческую и естественную сферы и представить себе изменившиеся отношения с природой — отношения, одновременно заново очарованные и осложненные новыми сложными реалиями.

С «Новой топографикой» конца 20-го века фотографическое изображение земли перешло от возвышенного романтизма к беспристрастной критике. Сегодня парадигма продолжает меняться, выражая изменившиеся глобальные контексты и проблемы. Моя работа была основана не только на изменениях, которые я испытал в окружающем мире, но и на этих изменениях в фотографическом представлении. В своей работе я пытаюсь интегрировать человеческую и естественную сферы и представить себе изменившиеся отношения с природой — отношения, одновременно заново очарованные и осложненные новыми сложными реалиями.

Я использовал парадоксальный термин Городская пустыня , чтобы обозначить сложность моего творческого отклика на эти реалии. Полный надежд и противоречий термин Urban Wilderness послужил концептуальной основой для ряда недавних проектов.

Моя последняя работа называется Синекдоха , литературный прием, в котором часть представляет целое. По отдельности мои фотографии — это метафоры — наглядные примеры синекдохи, которые символизируют как фрагментацию, с которой мы сталкиваемся в нашей повседневной среде, так и культурные стратегии реассимиляции с природой.

- Ладонь

- Сорт

- Крутить

- Квадрат круга

- Схватить

- Навесная стена

- Живые дубы

- Промышленная мощь

- Живая изгородь

В Synecdoche воплощена концепция Urban Wilderness . Используя квадратный формат (форма, редко встречающаяся в природе), абстрактная геометрия внутри кадра сопротивляется трехмерному пространству. Как это ни парадоксально, образы также конкретны, неизбежно укоренены в реальном мире. Мое намерение состоит в том, чтобы достичь баланса между абстракцией и реализмом, который выражает напряженность между порядком и беспорядком, между цивилизованным и диким, что я считаю центральным для человеческого существования.

Жесткая экология: переосмысление природы в абстрактном ландшафте — это фоторепортаж о фрагментах из серии «Синекдоха», в котором рассказывается повествование без реального начала и конца. Вместо этого он создает замкнутый цикл, последовательность взаимосвязанных изображений, полученных из абстрактного пейзажа. Если экология — это наука об отношениях в мире природы, то изучение влияния нашего собственного вида на этот мир — сложный экологический урок.

- Через реку

- Экотон

- Обрезать

Детская площадка

Что такое культурная эволюция? | Поведенческая экология

Фильтр поиска панели навигации Поведенческая экологияЭтот выпускПоведение животных и поведенческая экологияКнигиЖурналыOxford Academic Термин поиска мобильного микросайта

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации Поведенческая экологияЭтот выпускПоведение животных и поведенческая экологияКнигиЖурналыOxford Academic Термин поиска на микросайте

Расширенный поиск

Журнальная статья

Получить доступ

Альберто Дж. К. Микелетти,

К. Микелетти,

Альберто Дж. К. Микелетти

Ищите другие работы этого автора на:

Оксфордский академический

Google ученый

Ева Брандл,

Ева Брандл

Ищите другие работы этого автора на:

Оксфордский академический

Google ученый

Рут Мейс

Рут Мейс

Ищите другие работы этого автора на:

Оксфордский академический

Google ученый

Behavioral Ecology , том 33, выпуск 4, июль/август 2022 г., страницы 667–669, https://doi.org/10.1093/beheco/arac011

Опубликовано:

01 апреля 2052 г. 9022 История статьи

Received:

18 November 2021

Revision received:

07 January 2022

Editorial decision:

24 January 2022

Accepted:

02 February 2022

Published:

01 April 2022

Фильтр поиска панели навигации Поведенческая экологияЭтот выпускПоведение животных и поведенческая экологияКнигиЖурналыOxford Academic Термин поиска мобильного микросайта

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации Поведенческая экологияЭтот выпускПоведение животных и поведенческая экологияКнигиЖурналыOxford Academic Термин поиска на микросайте

Advanced Search

Abstract

Термин «культурная эволюция» стал популярным в эволюционных гуманитарных науках, но часто неясно, что под ним подразумевается. Это порождает путаницу и неправильные представления, которые препятствуют прогрессу в этой области. К ним относится утверждение, что поведенческая экология игнорирует культуру. Мы утверждаем, что эти недоразумения вызваны бесполезным использованием термина «культурная эволюция» для определения как феномена — изменения культуры во времени — так и теории для его объяснения — потенциальной роли предубеждений культурной передачи в движущей силе этих изменений. Мы иллюстрируем этот момент, рассматривая недавно опубликованные влиятельные исследования и авторские статьи. Если мы хотим избежать путаницы, термин культурная эволюция лучше всего подходит для обозначения феномена культурных изменений. Это помогает прояснить, что поведенческие экологи не игнорируют культуру, а вместо этого изучают ее эволюцию с самого начала. Различные подходы к изучению человеческого поведения могут сосуществовать и дополнять друг друга в рамках, предлагаемых четырьмя эволюционными вопросами Тинбергена. Уточнение ключевых терминов имеет решающее значение для достижения этого синтеза.

Это порождает путаницу и неправильные представления, которые препятствуют прогрессу в этой области. К ним относится утверждение, что поведенческая экология игнорирует культуру. Мы утверждаем, что эти недоразумения вызваны бесполезным использованием термина «культурная эволюция» для определения как феномена — изменения культуры во времени — так и теории для его объяснения — потенциальной роли предубеждений культурной передачи в движущей силе этих изменений. Мы иллюстрируем этот момент, рассматривая недавно опубликованные влиятельные исследования и авторские статьи. Если мы хотим избежать путаницы, термин культурная эволюция лучше всего подходит для обозначения феномена культурных изменений. Это помогает прояснить, что поведенческие экологи не игнорируют культуру, а вместо этого изучают ее эволюцию с самого начала. Различные подходы к изучению человеческого поведения могут сосуществовать и дополнять друг друга в рамках, предлагаемых четырьмя эволюционными вопросами Тинбергена. Уточнение ключевых терминов имеет решающее значение для достижения этого синтеза.

© Автор(ы), 2022 г. Опубликовано Oxford University Press от имени Международного общества поведенческой экологии. Все права защищены. Для получения разрешений обращайтесь по электронной почте: [email protected]

© Авторы, 2022 г. Опубликовано Oxford University Press от имени Международного общества поведенческой экологии. Все права защищены. Для получения разрешений обращайтесь по электронной почте: [email protected]

Раздел проблем:

Приглашенные идеи

Редактор обработки: Ли Симмонс

Ли Симмонс

Обработка редактора

Ищите другие работы этого автора на:

Оксфордский академический

Google ученый

В настоящее время у вас нет доступа к этой статье.

Скачать все слайды

Войти

Получить помощь с доступом

Получить помощь с доступом

Доступ для учреждений

Доступ к контенту в Oxford Academic часто предоставляется посредством институциональных подписок и покупок. Если вы являетесь членом учреждения с активной учетной записью, вы можете получить доступ к контенту одним из следующих способов:

Если вы являетесь членом учреждения с активной учетной записью, вы можете получить доступ к контенту одним из следующих способов:

Доступ на основе IP

Как правило, доступ предоставляется через институциональную сеть к диапазону IP-адресов. Эта аутентификация происходит автоматически, и невозможно выйти из учетной записи с IP-аутентификацией.

Войдите через свое учреждение

Выберите этот вариант, чтобы получить удаленный доступ за пределами вашего учреждения. Технология Shibboleth/Open Athens используется для обеспечения единого входа между веб-сайтом вашего учебного заведения и Oxford Academic.

- Щелкните Войти через свое учреждение.

- Выберите свое учреждение из предоставленного списка, после чего вы перейдете на веб-сайт вашего учреждения для входа.

- Находясь на сайте учреждения, используйте учетные данные, предоставленные вашим учреждением.

Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.

Не используйте личную учетную запись Oxford Academic. - После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.

Если вашего учреждения нет в списке или вы не можете войти на веб-сайт своего учреждения, обратитесь к своему библиотекарю или администратору.

Войти с помощью читательского билета

Введите номер своего читательского билета, чтобы войти в систему. Если вы не можете войти в систему, обратитесь к своему библиотекарю.

Члены общества

Доступ члена общества к журналу достигается одним из следующих способов:

Войти через сайт сообщества

Многие общества предлагают единый вход между веб-сайтом общества и Oxford Academic. Если вы видите «Войти через сайт сообщества» на панели входа в журнале:

- Щелкните Войти через сайт сообщества.

- При посещении сайта общества используйте учетные данные, предоставленные этим обществом.

Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.

Не используйте личную учетную запись Oxford Academic. - После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.

Если у вас нет учетной записи сообщества или вы забыли свое имя пользователя или пароль, обратитесь в свое общество.

Вход через личный кабинет

Некоторые общества используют личные аккаунты Oxford Academic для предоставления доступа своим членам. Смотри ниже.

Личный кабинет

Личную учетную запись можно использовать для получения оповещений по электронной почте, сохранения результатов поиска, покупки контента и активации подписок.

Некоторые общества используют личные аккаунты Oxford Academic для предоставления доступа своим членам.

Просмотр ваших зарегистрированных учетных записей

Щелкните значок учетной записи в правом верхнем углу, чтобы:

- Просмотр вашей личной учетной записи и доступ к функциям управления учетной записью.

- Просмотр институциональных учетных записей, предоставляющих доступ.

Выполнен вход, но нет доступа к содержимому

Oxford Academic предлагает широкий ассортимент продукции. Подписка учреждения может не распространяться на контент, к которому вы пытаетесь получить доступ. Если вы считаете, что у вас должен быть доступ к этому контенту, обратитесь к своему библиотекарю.

Ведение счетов организаций

Для библиотекарей и администраторов ваша личная учетная запись также предоставляет доступ к управлению институциональной учетной записью. Здесь вы найдете параметры для просмотра и активации подписок, управления институциональными настройками и параметрами доступа, доступа к статистике использования и т. д.

Покупка

Стоимость подписки и заказ этого журнала

Варианты покупки книг и журналов в Oxford Academic

Кратковременный доступ

Чтобы приобрести краткосрочный доступ, войдите в свою учетную запись Oxford Academic выше.

У вас еще нет учетной записи Oxford Academic? регистр

Что вообще такое культурная эволюция? — Круглосуточный доступ

ЕВРО €41,00

32 фунта стерлингов

52 доллара США.

Реклама

Цитаты

Альтметрика

Дополнительная информация о метриках

Оповещения по электронной почте

Оповещение об активности статьи

Предварительные уведомления о статьях

Оповещение о новой проблеме

Получайте эксклюзивные предложения и обновления от Oxford Academic

Ссылки на статьи по телефону

Последний

Самые читаемые

Самые цитируемые

Черно-оранжевая окраска предсказывает успех в соревновании между самцами у гуппи

.

Скорость обмена веществ формирует различия в эффективности сбора пищи у пчел-собирателей

Прыжки из беды: свидетельство наличия когнитивной карты у гуппи (Poecilia reticulata)

Монахи ослабляют конкуренцию братьев и сестер за родительские ресурсы в тибетском населении

Простое присутствие кукушек в районе размножения изменяет решения даурской горихвостки о выбросе яиц

Реклама

Визуализация экологической ниши человека « Культурная экология

1 Натурализация земли

Рис. 1 Замороженный Зейдер-Зее с людьми, занимающимися спортом и отдыхом на открытом воздухе. Хендрик Аверкамп (1608)

«В истории общеизвестно, что так называемый натуралистический европейский пейзаж впервые появился в Голландии в семнадцатом веке. Истории западноевропейской пейзажной живописи часто иллюстрируют этот момент, например, сопоставлением фламандского воображаемого мирового пейзажа шестнадцатого века, такого как «Св. Иероним в пейзаже» (1515 г.) с голландским натуралистическим видением начала семнадцатого века, таким как «Пейзаж дюн с деревьями и повозкой» Питера Молейна (1626 г.). Что-то драматическое произошло примерно в 1620 году в Харлеме, так повествование продолжается, как будто пелена внезапно и коллективно упала с глаз голландских художников семнадцатого века, и они могли внезапно увидеть и точно описать землю, в которой они оказались».

Иероним в пейзаже» (1515 г.) с голландским натуралистическим видением начала семнадцатого века, таким как «Пейзаж дюн с деревьями и повозкой» Питера Молейна (1626 г.). Что-то драматическое произошло примерно в 1620 году в Харлеме, так повествование продолжается, как будто пелена внезапно и коллективно упала с глаз голландских художников семнадцатого века, и они могли внезапно увидеть и точно описать землю, в которой они оказались».

Энн Дженсен Адамс (2002)

https://avblivinglandscape.files.wordpress.com/2011/01/adams_1994.pdf

Адамс утверждает, что выбор художниками идентифицируемых голландских земельных образований и участков для их предметов, их драматизация и физические манипуляции, и прежде всего их «натурализация», апеллировали к уникальному сочетанию в Голландии семнадцатого века трех исторических элементов. В частности, смена политического режима, рост капитализма и религиозная Реформация. Эти социальные потрясения были сосредоточены на индивидуальной свободе, которая придавала новое значение местным, домашним, прозаическим и ценным чертам дома и страны:

- Во-первых, на политическом уровне семь объединенных провинций Нидерландов вместе провозгласили свою независимость от Испании в 1579 году и почти сразу же были наводнены волнами иммигрантов;

- во-вторых, на экономическом фронте они использовали в беспрецедентной степени многие методы открытой рыночной экономики сегодняшней потребительской культуры, включая накопление национального капитала для осуществления крупнейшего в мире проекта мелиорации;

- и в-третьих, в религиозной сфере.

Протестантизм заменил католицизм в качестве общенародной религии.

Протестантизм заменил католицизм в качестве общенародной религии.

Реформация была сосредоточена на правах и обязанностях человека в соответствии с велениями его или ее совести. Голландские пейзажные образы отвечают и «натурализируют» темы политики, денег и религии со свободой мысли. Так называемая натурализация родины также является неотъемлемой частью создания новых и конкурирующих общинных идентичностей внутри быстро развивающейся нации, состоящей из очень высокого процента иммигрантов.

Адамс считает, что нельзя не прийти к выводу, что многие реалистические пейзажи создавались прежде всего для удовольствия домашнего зрителя среднего класса. Голландское искусство семнадцатого века уже давно признано отчетливо городской формой визуального выражения. Быстро растущие города и поселки были основным местом для художников, меценатов и рынка, в то время как большая часть предметов голландского искусства отражает опыт и чаяния городской элиты среднего класса. В этом смысле «городское происхождение» является одним из ключевых критериев классификации голландского искусства. Художники, работающие в непосредственной географической близости в общем стиле и с общими иконографическими интересами, группируются под такими названиями, как «лейденские финшильдеры» и «утрехтские караваджисти». Гарлемская школа» или «Дельфтский стиль».0005

Художники, работающие в непосредственной географической близости в общем стиле и с общими иконографическими интересами, группируются под такими названиями, как «лейденские финшильдеры» и «утрехтские караваджисти». Гарлемская школа» или «Дельфтский стиль».0005

В своих путевых дневниках многие иностранцы, среди которых англичане Джон Эвелин и Питер Манди и француз Самуэль Сорбьер, отмечали удивительное обилие картин в Нидерландах. Манди, посетивший Амстердам в 1640 году, писал:

«Что касается искусства живописи и привязанности людей к картинам, я думаю, что никто другой не идет дальше них… Все вообще стремятся украсить свои дома… дорогими вещами, мясниками. и пекари… да, много раз кузнецы, сапожники и т. д. [и т. д.], будут иметь те или иные изображения в своей кузнице и в своем киоске. Таково общее представление, влечение и восторг, которые эти уроженцы страны испытывают к картинам».

В это время усилия европейских художников-пейзажистов попадали в жанры воображаемых идеалов, таких как пастырский и героический, и часто выражали сеть высших социальных иерархий церкви и государства и их нравственные нормы. Напротив, голландская пейзажная живопись отметила новый акцент на наблюдении за миром природы и социальными процессами. Изображения демонстрировали систему вложения/извлечения смыслов из пейзажных изображений и из них, и эти работы часто служили выражением социальных изменений, культурных переживаний и конфликтов. Обычно считается, что ландшафты сформированы и состоят из природных и культурных сил, которые можно идентифицировать и изучать. В Голландии 16-го века пейзаж был средой, которая удерживает и направляет эти силы.

Напротив, голландская пейзажная живопись отметила новый акцент на наблюдении за миром природы и социальными процессами. Изображения демонстрировали систему вложения/извлечения смыслов из пейзажных изображений и из них, и эти работы часто служили выражением социальных изменений, культурных переживаний и конфликтов. Обычно считается, что ландшафты сформированы и состоят из природных и культурных сил, которые можно идентифицировать и изучать. В Голландии 16-го века пейзаж был средой, которая удерживает и направляет эти силы.

Изучением сил и их динамики занимаются географы, социологи и историки. Эта академическая традиция «чтения», декодирования и интерпретации ландшафтов представляет собой подход, направленный на извлечение смыслов из ландшафта как визуального текста. В своем эссе « Зрящий глаз: десять версий одной и той же сцены » Дональд Мейниг выделяет десять подходов к этой дисциплине. Как описано Майклом Конзеном, они есть;

- природа (подчеркнув ничтожность человека),

- среда обитания (как приспособление человека к природе), Артефакт

- (отражающий воздействие человека на природу), Система

- (научный взгляд на взаимодействующие процессы, способствующие динамическому равновесию),

- задача (для решения с помощью социального действия),

- богатство (имущество),

- идеология (раскрытие культурных ценностей и социальной философии),

- история (как запись конкретная и хронологическая),

- место (через идентичность, которую имеют локации),

- эстетический (по некоторым художественным качествам обладал).

Этот список суммирует способы, которыми изображение представляет среду обитания человека. Он становится приемлемым как желанный социальный объект, вокруг которого может сплотиться сообщество единомышленников.

2 Аффилиации и коалиции.

Люди объединяются в коалиции, участвуя и оценивая поведенческие проявления. Они сливаются в социальные связи через обладание и оценку одних и тех же социальных объектов. Важность принадлежности в формировании социальных сетей была популяризирована Дэвидом Макклелландом. Принадлежность к другим людям является результатом потребности человека чувствовать причастность и «принадлежность» к социальной группе. На мышление Макклелленда сильно повлияла новаторская работа Генри Мюррея, который первым определил основные психологические потребности человека и мотивационный процесс. Именно Мюррей изложил таксономию потребностей, включая достижения, власть и принадлежность, и поместил их в контекст интегрированной мотивационной модели общества. Люди с высокой потребностью в принадлежности требуют теплых межличностных отношений и одобрения со стороны тех, с кем они регулярно контактируют. Наличие прочной связи с другими заставляет человека чувствовать себя частью чего-то важного, что создает мощную социальную группу. Люди, которые придают большое значение принадлежности, как правило, поддерживают членов команды, но могут быть менее эффективными на руководящих должностях. Такие люди, которые принимают участие в группе, будь то движение или проект, помогают создать чувство достижения и удовлетворения для личности и целого.

Люди с высокой потребностью в принадлежности требуют теплых межличностных отношений и одобрения со стороны тех, с кем они регулярно контактируют. Наличие прочной связи с другими заставляет человека чувствовать себя частью чего-то важного, что создает мощную социальную группу. Люди, которые придают большое значение принадлежности, как правило, поддерживают членов команды, но могут быть менее эффективными на руководящих должностях. Такие люди, которые принимают участие в группе, будь то движение или проект, помогают создать чувство достижения и удовлетворения для личности и целого.

Социальная иерархия потребностей была представлена пирамидой Маслоу (рис. 2), который считал, что потребности удовлетворяются поэтапно. Принадлежность была результатом стадии, когда потребность в принадлежности была первостепенной.

Рис. 2 Иерархия потребностей

Стадия 1 Потребности выживания.

Биологические потребности, такие как кислород, пища и вода, являются самыми основными и наиболее неотложными в случае опасности. Люди разделяют эту потребность со всеми живыми существами.

Люди разделяют эту потребность со всеми живыми существами.

Этап 2 Требования безопасности.

Потребности для выживания, прогнозируемые в будущем, включают такие предметы, как убежище и надежный запас еды и воды. Когда потребность в выживании удовлетворена, мы начинаем беспокоиться о безопасности, другими словами, о выживании во времени. Многие другие виды разделяют эту потребность с людьми; например белки собирают орехи осенью, а перелетные птицы заранее планируют место обитания летом или зимой.

Этап 3 Потребности в принадлежностях.

Эти потребности иногда называют социальными потребностями, потребностями в принадлежности или потребностями в отношениях. Когда наши потребности в выживании и безопасности удовлетворены, наше внимание инстинктивно переключается на паутину отношений. Наши потребности в принадлежности формируются и обуславливаются ранним опытом в универсальной «лаборатории принадлежности», в семье.

Всякий раз, когда мы переходим из одной социальной группы в другую, например, прекращая обучение на дневном отделении или устраиваясь на новую работу, мы сталкиваемся с необходимостью выяснить, какое место мы занимаем по отношению к другим людям вокруг нас. Эта потребность напрямую связана с примитивными потребностями в выживании и безопасности в свете беспомощности, с которой мы все сталкиваемся при рождении, и необходимости воспитываться годами, прежде чем мы сможем постоять за себя. В некоторых доиндустриальных культурах люди никогда никуда не ходят одни и приходят в ужас, если хоть на мгновение оказываются одни. Он достаточно силен, чтобы исказить или отвергнуть рациональные процессы принятия решений. Люди разделяют эту потребность с другими приматами и некоторыми другими видами, но у людей она гораздо сложнее. и играет центральную роль в укреплении экологической ниши человека. Принадлежность иллюстрируется голландскими бургерами 17-го века, которые общались вокруг натуралистических картин, различных социальных объектов, которые изображали их повседневную жизнь в общей и неопределенной водной среде.

Эта потребность напрямую связана с примитивными потребностями в выживании и безопасности в свете беспомощности, с которой мы все сталкиваемся при рождении, и необходимости воспитываться годами, прежде чем мы сможем постоять за себя. В некоторых доиндустриальных культурах люди никогда никуда не ходят одни и приходят в ужас, если хоть на мгновение оказываются одни. Он достаточно силен, чтобы исказить или отвергнуть рациональные процессы принятия решений. Люди разделяют эту потребность с другими приматами и некоторыми другими видами, но у людей она гораздо сложнее. и играет центральную роль в укреплении экологической ниши человека. Принадлежность иллюстрируется голландскими бургерами 17-го века, которые общались вокруг натуралистических картин, различных социальных объектов, которые изображали их повседневную жизнь в общей и неопределенной водной среде.

Термин «социальные объекты» и связанная с ним фраза «объектно-центрированная социальность» были использованы инженером и социологом Юри Энгестрём для обозначения особой роли объектов в онлайновых социальных сетях. Энгестрем утверждал, что дискретные объекты, а не общее содержание или межличностные отношения, составляют основу наиболее успешных социальных сетей. Эти артефакты и опыт являются двигателями взаимодействия в социальных сетях, контентом, вокруг которого происходят разговоры. Социальные объекты, такие как изображения, позволяют людям сосредоточить свое внимание на чем-то третьем, а не друг на друге, что делает межличностное взаимодействие более комфортным.

Энгестрем утверждал, что дискретные объекты, а не общее содержание или межличностные отношения, составляют основу наиболее успешных социальных сетей. Эти артефакты и опыт являются двигателями взаимодействия в социальных сетях, контентом, вокруг которого происходят разговоры. Социальные объекты, такие как изображения, позволяют людям сосредоточить свое внимание на чем-то третьем, а не друг на друге, что делает межличностное взаимодействие более комфортным.

Люди могут общаться с незнакомцами и заводить дружеские отношения, если у них есть общий интерес к определенным объектам. Например, в Интернете некоторые социальные сети сплетничают о знаменитостях. Другие сосредоточены на производстве нестандартных автомобилей. Другие сосредотачиваются на религии. Мы присоединяемся к людям через наши интересы и общий опыт объектов вокруг нас. Объекты не обязательно должны быть физическими, но они должны быть отдельными сущностями. Энгестрем объяснил объектно-ориентированный дизайн следующим образом:

«Думайте об объекте как о причине, по которой люди объединяются друг с другом, а не с кем-то одним. Например, если объектом является работа, она свяжет меня с одним набором людей, тогда как свидание свяжет меня с совершенно другой группой. Это здравый смысл, но, к сожалению, он не включен в изображение сетевой диаграммы, которое большинство людей представляют себе, когда слышат термин «социальная сеть». Ошибочно думать, что социальные сети состоят только из людей. Они не; социальные сети состоят из людей, которых объединяет общий объект».

Например, если объектом является работа, она свяжет меня с одним набором людей, тогда как свидание свяжет меня с совершенно другой группой. Это здравый смысл, но, к сожалению, он не включен в изображение сетевой диаграммы, которое большинство людей представляют себе, когда слышат термин «социальная сеть». Ошибочно думать, что социальные сети состоят только из людей. Они не; социальные сети состоят из людей, которых объединяет общий объект».

Совместное использование социальных объектов идет рука об руку с принадлежностью к физическим поведенческим единицам. Они являются частями пространственно-временного континуума культурной реальности, той самой реальности, которая описывается физикой. С точки зрения физической науки они являются частью экологической реальности человечества, от «молекул до человека». Социальные части никогда не смогут быть поняты как продукты любой комбинации физических строительных блоков. Но все же это части. Как нам онтологически отдать должное факту сложности? Как, конкретнее, отдельные лица объединяются в социальные целого разного типа — комитеты, бригады, батальоны, собрания, беседы? Барри Смит полагает, что для ответа на этот вопрос нам необходимо различать, прежде всего, две категории объектов — «продолжения» и «происхождения», — которые служат в определенном смысле строительными блоками обыденной социальной реальности. Он считает, что:

Он считает, что:

«Континуанты таковы, что тождественно сохраняются во времени. Они продолжают существовать от момента к моменту и изо дня в день. Примеры континуантов включают, во-первых, вас и меня, мой любимый камень, планету Земля, а с момента ее образования до момента падения на землю — каплю дождя. Таким образом, семейство континуантов включает в себя то, что в аристотелевской терминологии называется «субстанциями» (также иногда называемыми «вещами», «телами» или «протяженными пространственными величинами»). Но оно включает в себя и сущности других видов: например, среды (тела воздуха и воды)».

«Происшествия (которые включают «случайности» в аристотелевском понимании, а также то, что в более поздней терминологии иногда называют событиями, процессами или состояниями) происходят или случаются во времени. Примеры происшествий включают: свист, покраснение, разговоры, беготню, мою нынешнюю головную боль, ваше знание французского языка».

Всплеск голландского рынка натуралистических картин 16-го века удовлетворял потребность в продолжателях членства. Натуралистические пейзажи были суррогатами новой, развивающейся родины населения. В то время для голландцев искусство функционировало как социальный цемент, укрепляя общие убеждения и стремления, которые помогали решать общественные проблемы в единстве. В работах большинства художников и стиль, и содержание отражали вкус не богатых и изысканных, а людей среднего достатка. Для этого международная мода может быть в значительной степени проигнорирована. Это позволило в полной мере развить отечественную художественную форму. Зимние сцены Хендрика Аверкампа представляют необычайную социальную и художественную сплоченность, присущую только Нидерландам среди европейских народов.

3 Суррогаты и метафоры

Эту близость между художником и пейзажем, а затем между зрителем и картиной можно назвать формой резонанса. За столетия до этого оно появилось в Китае, где древнейшей традицией пейзажного искусства является китайская монохромная пейзажная живопись тушью. Китайское искусство с давних времен всегда понималось как «искусство переживаний». Ссылаясь на текст, датируемый 4 веком, историк искусства Джеймс Кэхилл писал в 999 г.0053 Теория литературной живописи в Китае ’:

Китайское искусство с давних времен всегда понималось как «искусство переживаний». Ссылаясь на текст, датируемый 4 веком, историк искусства Джеймс Кэхилл писал в 999 г.0053 Теория литературной живописи в Китае ’:

«Чувство, присущее природным пейзажам, может быть воплощено в картинах с этими пейзажами из-за близости между душой художника и душой его предмета».

Такой резонанс возможен, потому что в китайском понимании такие принципы, как концепция противоположностей, Инь и Ян, лежат в основе отношений между природой и человеком. Китайский пейзаж характеризуется символикой противоположностей, таких как шаньшуй, «горы и вода», которые являются двумя наиболее важными символами природы. Художник, которому удается воплотить Инь и Ян в пейзажной живописи, напр. через светлые и темные контрасты, мотивы и композицию, может создать резонанс со зрителем. Неудивительно, что китайское название пейзажной живописи — «Живопись гор и воды» или, поскольку гора и вода — эманации Ян и Инь, можно было бы сказать «Картины Инь и Ян», где две противоположности объединяют натурализацию горной земли (рис. 3).

3).

Рис. 3 Го Си: Осеннее небо над горами и долинами очищается , Северная династия Сун c. 1070 г., фрагмент горизонтального свитка.

Основываясь на этом резонансе, вызываемом у зрителя, эти картины задумывались как настоящие суррогаты того, что происходит на природе. Природные особенности, которыми восхищались древние китайцы, имели символическое моральное и эстетическое значение. Символические значения ландшафта постоянно создавались на протяжении всей истории Китая. В течение примерно 700 лет, от Средней династии Тан до Средней династии Цин, китайцы постоянно развивали субъективность природы и привносили эти ценности в повседневную жизнь, пока все ее детали не были развиты до чрезвычайно тонкой степени. Этот период оказал большое влияние на взгляды на природу и привел к расцвету китайской пейзажной живописи во времена династии Сун (9 в.60-1279) и китайские сады во времена династии Цин (1644-1911). В эти периоды за природой активно наблюдали, прикасались и исследовали, и тщательно теоретизировались способы познания природы. Кроме того, при «конструировании субъективности» китайцы также придавали природе культурные значения, и символические значения были полностью развиты. Метафора была очень развита в китайском искусстве. Китайские пейзажи, литература, стихи и сады никогда не были разделены, и все эти формы обычно использовались одновременно. На китайских картинах всегда были стихи, а в садах всегда были надписи. Выражение символических и абстрактных значений пейзажей сильно зависело от метафорических текстов. Это одна из самых важных характеристик китайского пейзажного искусства, потому что опыт пейзажа определил задачу искусства — воплотить это понимание в полную реальность в человеческом дискурсе. Как и в нашем постмодернистском мире, китайский ландшафтный дискурс направлен на сохранение экологической ниши человека.

Кроме того, при «конструировании субъективности» китайцы также придавали природе культурные значения, и символические значения были полностью развиты. Метафора была очень развита в китайском искусстве. Китайские пейзажи, литература, стихи и сады никогда не были разделены, и все эти формы обычно использовались одновременно. На китайских картинах всегда были стихи, а в садах всегда были надписи. Выражение символических и абстрактных значений пейзажей сильно зависело от метафорических текстов. Это одна из самых важных характеристик китайского пейзажного искусства, потому что опыт пейзажа определил задачу искусства — воплотить это понимание в полную реальность в человеческом дискурсе. Как и в нашем постмодернистском мире, китайский ландшафтный дискурс направлен на сохранение экологической ниши человека.

После династии Мин ландшафтные формы стали более абстрактными, а ландшафтные значения стали больше выражаться в метафорических текстах. Материальные ландшафтные сады, некогда обладавшие наиболее художественными качествами, начали разрушаться, что разорвало связь между садово-парковым искусством и дискурсом об экологии человека.

4 Искусство в человеческом дискурсе

Ландшафтное искусство определяет культурные аспекты экологического пространства человека. Существительное «пейзаж», как и «пейзаж», представляет собой ограниченный вид пейзажа: пространство, извлеченное из окружающей среды как «сцена», представляющая более широкую среду. Он может включать в себя внутренние архитектурные пространства и, во все большей степени, виртуальные цифровые киберпространства. Другие категории пейзажей включают фантастические пейзажи, морские пейзажи, городские пейзажи, пейзажи крыш, лунные пейзажи и городские пейзажи. Пейзажи служат средами среды, обволакивающими наблюдателя. Они производятся актом скапинга. Пейпинг — это любой процесс, который добавляет эстетическую ценность неограниченному взгляду на окружающую среду.

Когда люди создают пейзажи, вырезая сцены из окружающей среды словами, музыкой или изображениями, они создают произведения искусства, используя процесс, называемый инскейпингом, чтобы зафиксировать личное эстетическое качество, называемое инскейпом.

Концепция inscape была разработана викторианским поэтом Джерардом Мэнли Хопкинсом и занимает центральное место в его идее о том, что все во вселенной характеризуется отличительным дизайном, который составляет ее индивидуальную идентичность. Представление Хопкинса о inscape почти в точности соответствует «формалатам» Джона Дунса Скота. Скот (1266–1308) был одним из самых важных и влиятельных философов-теологов Средневековья. Скот признает, что формирующее воображение формирует опыт, записанный чьими-либо чувствами. Разум организует опыт с помощью того, что Скот называет формалитами. Это аспекты воспринимаемой вещи, которые являются отделимыми реальностями и, тем не менее, не разрушают единства, которое делает эту сущность единой вещью. Будучи реальными, формалитаты не зависят от индивидуальных воспринимающих, но требуют для своего существования возможности воспринимающего интеллекта. Нет двух людей, воспринимающих одно и то же; поэтому мы должны доверять, а не требовать единого видения.

Хопкинс использовал понятие «внутренний ландшафт» для определения уникальной эстетической идентичности или характера вещей. Его идеи предшествовали его первому знакомству с произведениями Скота.