Глобальные проблемы и политическая власть Текст научной статьи по специальности «Политологические науки»

ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 12. ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ. 2010. № 2

В.Н. Расторгуев

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ

Статья посвящена исследованию феноменов, которые обычно определяются как глобальные проблемы, но по-разному интерпретируются в науке и политическом дискурсе. Особое внимание уделяется специфике цивилизаций, причинам системного кризиса и механизмам производства глобальных проблем в современном мире.

Ключевые слова: глобальные проблемы, цивилизации, кризис, управлениерис-ками, культурное многообразие, идентификация.

Задача политической прогностики — сформировать картину не закрытого, а открытого будущего, в котором прежние объекты чужой политической воли обретают шанс стать самодеятельными субъектами.

А.С. Панарин

В академической и вузовской науке, как и в публичной политике, вероятно, нет более актуальной, но вместе с тем и «заезженной» темы, чем толкование так называемых вызовов времени или глобальных проблем, каждая из которых имеет явно выраженное экологическое измерение. Очевидно, что повышенный интерес со стороны мирового сообщества к этой проблематике и прежде всего к климатическим изменениям обусловлен не только и не столько чувством коллективной ответственности, сколько сугубо геополитическими интересами, связанными с «приватизацией будущего». О том, что эти интересы явно доминируют и с трудом поддаются согласованию, свидетельствуют, в частности, неутешительные итоги реализации ряда совместных программ в рамках Киотского протокола и неоднозначные результаты Конференции ООН по изменению климата, состоявшейся в Копенгагене в декабре 2009 г.

Дело в том, что все сколько-нибудь просвещенные люди в большей или меньшей степени осознают уровень реальных угроз эпохи глоба-

лизации, которые действительно переходят черту предельно допустимых рисков как экзогенного (внешнесредовые факторы), так и эндогенного характера. При этом важно отметить, что глобальные угрозы подразделяются на «внешние» и «внутренние» с определенной долей условности, поскольку именно здесь зачастую обнаруживается эффект, остроумно названный «глокализацией». Он объясняет не только экономические парадоксы глобализации (термин «глокализация» был введен группой японских экономистов из «Harvard Business Review» и получил распространение благодаря работам Р. Робертсона), но и феномен возникновения катастроф локального происхождения, в принципе не локализуемых в случае поражения так называемых болевых точек планеты — особо уязвимых «узлов» в социоприродных системах1.

Это обстоятельство открывает для исследования не только «внешние», но и «внутренние» (транслокальные) причины глобальных угроз, а точнее, опасных для человечества «поломок» глобальных социоприродных систем. «Поломки» такого рода вызваны самыми разными причинами. Они проявляют себя и как результат «генетических дефектов» или «возрастных кризисов», свойственных многим природным и социальным системам, и в форме «эффекта домино» (обвальное обрушение систем в «точках бифуркации»), и как прямое следствие тотального разрушения границ (пространственных, временных, государственных), и как следствие синхронизации ряда деструктивных факторов. При такой интерпретации, по нашему мнению, частично снимаются противоречия между позициями адептов конкурирующих теорий глобализации, понимаемой как неизбежный этап общецивилизационного развития (или фаза цивилизационного кризиса), и позицией исследователей, считающих сам «глобализационный дискурс» заведомо ложной интерпретацией системного кризиса, призванной скрыть его подлинные истоки2.

Впрочем, «снятие» противоречий не означает, что в скептических оценках «теории глобализации» нет значительной доли истины. Не случайно собственно научный аспект «заезженной» и глубоко политизированной темы (глобальные проблемы) почти никогда не обсуждался и не обсуждается на «климатических» встречах на высшем уровне, если не считать дискуссий «протестных групп» (по преимуществу относящихся к разнородным антиглобалистским движениям) и «групп научного сопровождения» делегаций. Такие дискуссии проходят, как правило, на подготовительных этапах при организации саммитов и на так называемых «параллельных форумах», например межпарламентских

1 Подходы к теории «болевых точек планеты» наиболее полно изложены с позиций экологической политологии в кн.: Колодцы мира. Великий водораздел двух тысячелетий и трех морей (Экологическая доктрина России: от замысла к пилотным проектам). М., 2004.

М., 2004.

конференциях. Причина явно недостаточного научного обеспечения политических решений известна: в научном сообществе никогда не было, нет и, по всей видимости, долго не будет единого мнения о факторах климатических изменений, в том числе о природе теплового загрязнения и о его динамике. В то же время сохраняются серьезные сомнения в существовании самого этого феномена.

Поэтому научные обоснования в данном случае вторичны. Но политика часто демонстрирует способность ставить и даже решать проблемы, которые наука не в силах на данном этапе осмыслить, поскольку их корректная постановка и решение лежат в плоскости практики и непосредственно зависят от способности или неспособности национальных властных элит согласовать интересы и цели, отмобилизовать политические, финансовые и интеллектуальные ресурсы.

Именно здесь спрятан подлинный механизм и удивительный парадокс нашего времени: корыстные устремления акторов мировой политики удивительным образом совпадают с бескорыстием подвижников — когорты ученых-экологов и армии экологистов — борцов за права природы, среди которых далеко не все относятся к научному сословию и почти никто не принадлежит к «сливкам общества». Во всяком случае, среди лидеров государств и тех магнатов, в руках которых находятся рычаги мировой политики и финансовой системы, нет ни экологов, ни экологистов. Почему же сегодня, когда собираются лидеры государств, они сначала обсуждают экологические проблемы, а затем все остальные? Скорее всего, ответ не имеет отношения ни к науке, ни к заботам о судьбе биоты. Что же их может объединить? Все то, что приближает к основной цели — поиску основы (протостратегии) для выработки единой глобальной политики, обеспечивающей укрепление позиций так называемой наднациональной элиты.

Но цель эта пока чрезвычайно далека от осуществления, если вообще осуществима, поскольку разъединяющих факторов намного больше, чем тех, которые способны объединить. Во-первых, на пути к тотальной политической глобализации стоят национальные суверенитеты, хотя полностью суверенных государств становится все меньше (при удвоении числа новообразованных «государств-клиентов»), а теорий, призванных обосновать превращение космополитизма в высшую фазу патриотизма, — все больше (одной из теорий является версия «конституционного патриотизма» с установкой на обретение «мировой конституции»). Во-вторых, препятствием является противоборство различных властных, финансовых и промышленных групп. В-третьих, крайне трудно найти надежную социальную опору в процессе глобальной экологической мобилизации (а именно такой подход соответствует характеру глобальных проблем) в современном обществе, где доминирующей силой является ростовщический капитал. Это делает неизбежными системные кризисы и даже полный распад не только сложившейся финансовой системы, но и самого наднационального института разделения

труда на мировых рынках, что повлечет за собой ломку устойчивых связей между странами и регионами, а также «передел» ресурсных потенциалов и полную ревизию политической карты мира.

Однако дефицит стратегических ресурсов, с одной стороны, постоянно усиливает конкуренцию, но, с другой стороны, подталкивает политические элиты к поиску договоренностей между сильными игроками, поскольку традиционные силовые (военные) решения — обоюдоострое оружие: США, имея абсолютный глобальный приоритет в военной мощи, уже не раз загоняли себя в тупик, решая подобным образом ресурсные проблемы в, казалось бы, совершенно беспомощных в военном отношении регионах (предварительно разоруженных под контролем ООН). Если учесть эти разделяющие факторы, то становится понятно, почему именно экологическая проблематика становится объединяющим началом: экологический и особенно климатический дискурс — самый короткий путь (и хороший повод) к выработке согласованной позиции по всем другим вопросам.

Логика конкурентной борьбы диктует потребность в усилении экологической составляющей и в собственно экономической сфере. И действительно, как объяснить тот факт, что во всех регионах мира, где конкурируют самые различные подходы к вхождению народов в новую, постиндустриальную, эру, доминирует одно принципиально важное условие конкурентоспособности любой экономической (общенациональной или корпоративной) стратегии — ее упреждающий и четко выраженный экологический характер? Другими словами, почему именно крупные корпорации, деятельность которых сопряжена с непоправимым ущербом окружающей среде (планомерное уничтожение доступных невозобновляемых ресурсов), вносят наиболее существенную лепту в ужесточение экологических требований? Ответ хорошо известен подавляющему большинству экспертов, обеспечивающих научное и правовое сопровождение международных и национальных промышленных проектов, а также экспертам, принимающим участие в деятельности отдельных экологических организаций, специализирующихся на выборочной экспертизе этих проектов. Постоянно повышающаяся планка требований экологического характера к технологиям, процессу производства и качеству продукции любого типа — яркое свидетельство новых возможностей (в их числе политическое лоббирование «экологических законов» на уровне национального правотворческого процесса и на уровне международного права), которыми располагают наиболее продвинутые корпорации, демонстрирующие готовность вытеснить с рынка наиболее опасных конкурентов.

И действительно, как объяснить тот факт, что во всех регионах мира, где конкурируют самые различные подходы к вхождению народов в новую, постиндустриальную, эру, доминирует одно принципиально важное условие конкурентоспособности любой экономической (общенациональной или корпоративной) стратегии — ее упреждающий и четко выраженный экологический характер? Другими словами, почему именно крупные корпорации, деятельность которых сопряжена с непоправимым ущербом окружающей среде (планомерное уничтожение доступных невозобновляемых ресурсов), вносят наиболее существенную лепту в ужесточение экологических требований? Ответ хорошо известен подавляющему большинству экспертов, обеспечивающих научное и правовое сопровождение международных и национальных промышленных проектов, а также экспертам, принимающим участие в деятельности отдельных экологических организаций, специализирующихся на выборочной экспертизе этих проектов. Постоянно повышающаяся планка требований экологического характера к технологиям, процессу производства и качеству продукции любого типа — яркое свидетельство новых возможностей (в их числе политическое лоббирование «экологических законов» на уровне национального правотворческого процесса и на уровне международного права), которыми располагают наиболее продвинутые корпорации, демонстрирующие готовность вытеснить с рынка наиболее опасных конкурентов.

Соответствующие требования принимаются на международном уровне, как правило, именно в тот момент, когда становится ясно, что потенциальные конкуренты и в первую очередь национальные товаропроизводители не успели или не сумели выйти на новые рубежи экологического переоснащения производств. В данном случае речь идет не

столько о ресурсосбережении, что само по себе чрезвычайно важно, и не столько о защите природы, сколько о защите немногих стран-лидеров и транснациональных корпораций, заинтересованных в отсечении «преследователей». В условиях первой волны глобального кризиса уже наметилась та пропасть, которая завтра, в «посткризисную эру», когда от финансового кризиса мир перейдет в фазу тотального ресурсного голода, отделит «избранные» страны и народы от «стран-доноров» и соответственно «стран-изгоев». Об этом прогнозе было бы крайне опасно забывать на стадии отработки стратегии системной модернизации России, которая без экологической модернизации обречена обернуться вхождением в технологический тупик, запрограммированный для «догоняющих».

Не следует забывать и о том, насколько важна позиция России как планетарного гаранта сохранения экологического баланса в условиях теплового загрязнения для поиска основы консенсуса стран-лидеров по глобальным проблемам. К примеру, когда принимался Киотский протокол, то эта позиция была решающей. Думается, что готовность лидеров нашей страны априори поддержать общую инициативу в некоторой степени снижает шансы России использовать особые преимущества, которые она могла бы получить в случае, если бы договор опирался на серьезную научную основу, а не на политические спекуляции. Дело в том, что Россия — самая крупная держава мира, контролирующая едва ли не основную часть планетарных ресурсов, являющихся объектом повышенного интереса как со стороны развитых, так и со стороны «догоняющих» стран.

Многие из них не заинтересованы в переходе российской экономики на инновационные рельсы. К этому следует добавить, что в новейшее время ни одна страна не находилась так долго в тисках вынужденной изоляции и самоизоляции (сама эта изоляция во многом — следствие «войны интересов» за глобальный контроль над ресурсами). Следовательно, в отличие от России, ни одна из этих стран не нуждалась в столь масштабных и системных методах интенсивного развития фундаментальной науки и подготовки высококвалифицированных кадров по всему спектру дисциплин. Все это создает предпосылки для того, чтобы даже в «постперестроечной» России органично соединить политическую и научную составляющие экологической геополитики, что было бы возможно при существенной коррекции государственной научно-инновационной политики3.

Следовательно, в отличие от России, ни одна из этих стран не нуждалась в столь масштабных и системных методах интенсивного развития фундаментальной науки и подготовки высококвалифицированных кадров по всему спектру дисциплин. Все это создает предпосылки для того, чтобы даже в «постперестроечной» России органично соединить политическую и научную составляющие экологической геополитики, что было бы возможно при существенной коррекции государственной научно-инновационной политики3.

Тот факт, что социальная и политическая значимость глобальных проблем явно не соответствует современному уровню научного осмыс-

3 См. об этом аспекте темы: Расторгуев В.Н., Черешнев В.А. Фундаментальное знание: общие задачи науки и высшей школы, специфика северных регионов // Вестник Уральского отделения РАН. 2009, № 4. ; Они же: Уроки Российского Севера: социально-экологические и культурные ориентиры долгосрочной стратегии России // Горизонты экономического и культурного развития. М., 2007.

М., 2007.

ления этой темы, заставляет отдельных политтехнологов и представителей научного сообщества, связанных с аналитическим сопровождением политических проектов, все чаще заявлять не только о ее «моральном устаревании», но и о сугубо политическом характере самой концепции устойчивого развития. При этом имеется в виду прежде всего связка теории глобальных проблем и концепции устойчивого развития, ставшей своеобразным «доктринальным ответом» стран-лидеров на глобальные угрозы и «концептуальной лоцией» в поиске новых методов управления глобальными рисками.

По мере превращения этой концепции в инструмент геополитики соотношение ее политического и научного содержания постепенно менялось, и, естественно, не в пользу науки. В результате такой инверсии возникает потребность либо серьезного обновления политической концепции, уже положенной в основу множества международных соглашений, либо поиска новых концепций, способных обосновать необходимость очередного витка глобализации (если под ней понимать координацию усилий всех акторов мировой политики при решении глобальных проблем). Столь же важным стимулом служит стремление антиглобалистских движений если и не объединиться, то хотя бы синхронизировать свою деятельность на основе общей концепции. Основанием для такой установки может служить тот факт, что антиглобалисты при всем разбросе позиций также заинтересованы в выявлении и осмыслении глобальных угроз. Правда, они видят главную угрозу в самой экономической и политической глобализации, расширяющей и легализующей разрыв между странами-лидерами и странами-изгоями под предлогом необходимости формирования единого правового пространства, позволяющего «компетентному сообществу» (контролирующему стратегические ресурсы, интеллектуальную ренту и соответственно новейшие технологии) обеспечить централизованное управление рисками в интересах коллективной безопасности.

Столь же важным стимулом служит стремление антиглобалистских движений если и не объединиться, то хотя бы синхронизировать свою деятельность на основе общей концепции. Основанием для такой установки может служить тот факт, что антиглобалисты при всем разбросе позиций также заинтересованы в выявлении и осмыслении глобальных угроз. Правда, они видят главную угрозу в самой экономической и политической глобализации, расширяющей и легализующей разрыв между странами-лидерами и странами-изгоями под предлогом необходимости формирования единого правового пространства, позволяющего «компетентному сообществу» (контролирующему стратегические ресурсы, интеллектуальную ренту и соответственно новейшие технологии) обеспечить централизованное управление рисками в интересах коллективной безопасности.

А.С. Панарин точно обозначил рациональное зерно в позиции антиглобалистов — жесткую критику потребительского общества. По его словам, модерн настойчиво насаждает на планете психологию потребления, чтобы у человека атрофировалась потребность в высокосложном и уникальном: «Когда у человека обрываются связи с природным и культурным космосом, память ландшафта и память предков, тяга к земле и устремленность к небу, мы получаем заводную куклу потребительского общества, управляемую рекламой. Эта кукла живет в мире коротких фраз и вполне соответствует представлениям бихевиоризма об идеально простых системах, где на одной стороне есть «стимул», на другой — «реакция», а то, что прежде называлось внутренним миром, заменяется пустым понятием «черного ящика». Ясно, что этот тип «экономического животного» в принципе не способен откликнуться на сложнейшие вызовы эпохи, на глобальные проблемы современности. Следовательно, модерн не только порождает роковые гло-

Эта кукла живет в мире коротких фраз и вполне соответствует представлениям бихевиоризма об идеально простых системах, где на одной стороне есть «стимул», на другой — «реакция», а то, что прежде называлось внутренним миром, заменяется пустым понятием «черного ящика». Ясно, что этот тип «экономического животного» в принципе не способен откликнуться на сложнейшие вызовы эпохи, на глобальные проблемы современности. Следовательно, модерн не только порождает роковые гло-

бальные проблемы — он формирует тип человека, в принципе не способного мобилизоваться перед их лицом»4.

Для того чтобы поддерживать повышенный интерес к глобальным проблемам и соответственно к экологической проблематике в массовом сознании, требуется постоянное нагнетание алармистских настроений, что, с одной стороны, может дестабилизировать политические режимы, но, с другой стороны, постоянно актуализирует глобальную проблематику. А это представляется важным, так как люди быстро устают от наукообразных заклинаний, которые не помогают при решении конкретных задач, но все чаще используются как средство, открывающее лидирующим корпорациям и связанным с ними экологическим движениям доступ к инвестициям. В данном случае речь идет не об устранении или минимизации политических рисков, а о стратегиях управления рисками, более эффективных в условиях глобальной стратегической нестабильности.

А это представляется важным, так как люди быстро устают от наукообразных заклинаний, которые не помогают при решении конкретных задач, но все чаще используются как средство, открывающее лидирующим корпорациям и связанным с ними экологическим движениям доступ к инвестициям. В данном случае речь идет не об устранении или минимизации политических рисков, а о стратегиях управления рисками, более эффективных в условиях глобальной стратегической нестабильности.

По этой причине само упоминание о глобальных проблемах превратилось в универсальный и почти ритуальный прием. Он широко применяется в различных сферах деятельности для обоснования проектов, требующих транснациональной кооперации. И действительно, что может быть более актуальным и морально оправданным, чем борьба за выживание всего человечества? По сути, благодаря самому факту выделения глобальных проблем в особый класс в международной политике последних лет прослеживается несомненная эволюция от методов закрытого и чаще всего спонтанного решения текущих задач в узком кругу руководителей стран и дипломатов к более или менее открытому и научно обоснованному обсуждению консолидированных стратегий долгосрочного и сверхдолгосрочного развития.

Заметим, что неизбежный для политического дискурса схематизм и даже некоторый примитивизм научного обоснования глобальных проблем на «политических площадках» (документы, принимаемые на этом уровне, рассчитаны на публичных политиков и широкую аудиторию, а не на специалистов в области экологии) не препятствует сближению позиций основных политических акторов. Поэтому закономерная критика со стороны научного сообщества уровня политического дискурса, не всегда соответствующего требованиям научной корректности, так же, как и критика итоговых политических документов, зачастую не отвечающих элементарным требованиям логики, не может служить основанием для принижения значимости принимаемых на основании этих дискуссий политических решений. С другой стороны, слишком очевидный и заметный разрыв между принципами политической целесообразности и научной состоятельностью принимаемых решений, связанных с преодолением или минимизацией угроз, под-

4 Панарин А. С. Глобальное политическое прогнозирование: Учеб. для вузов. М., 2000. С.269.

С. Глобальное политическое прогнозирование: Учеб. для вузов. М., 2000. С.269.

рывает так называемую научную легитимность политики и снижает доверие гражданского общества к усилиям правительств по снижению глобальных рисков.

Похожая ситуация складывается и в научной сфере. Иллюстрацией такого вывода могут служить, к примеру, монографии или рефераты докторских и кандидатских диссертаций по самому широкому спектру дисциплин. Значительная часть этих научных текстов начинается с обоснования того вклада, который авторы вносят (или заявляют, что вносят) в решение какой-либо глобальной проблемы. К сожалению, при этом никакого сколько-нибудь заметного прироста знаний о самих глобальных проблемах или подвижек в процессе междисциплинарной интеграции, диктуемой единством проблемной области (глобальные проблемы — междисциплинарное исследовательское поле), как правило, не происходит, с чем связан возможный негативный результат бесконтрольного использования подобного приема. Речь идет о девальвации самой идеи выделения и специального научного изучения глобальных проблем, которые в этом случае превращаются в «общее место» политического, научного или наукообразного дискурсов и надоедливый «информационный шум».

Речь идет о девальвации самой идеи выделения и специального научного изучения глобальных проблем, которые в этом случае превращаются в «общее место» политического, научного или наукообразного дискурсов и надоедливый «информационный шум».

Но на фоне отмеченных негативных тенденций следует выделить несомненные позитивные результаты, роль которых трудно переоценить. Среди наиболее значимых тенденций последнего времени — активизация интереса политиков, ученых и широкой общественности к глобальным социальным и экологическим последствиям принимаемых политических решений. Причина такого интереса заключается в том, что почти все проблемы, относимые сегодня к разряду глобальных, являются либо экологическими, либо социальными, либо социально-экологическими. Во всяком случае, не вызывает сомнения наличие экологического и социального измерений у каждой из таких проблем. Соответственно даже ритуальный характер ссылок на глобальные проблемы позволяет решить триединую задачу, которая сводится к методологическим и политическим установкам, изменяющим направленность научной политики во многих странах мира и характер международного сотрудничества почти во всех областях.

О какой триединой задаче идет речь? Во-первых, о синхронизированном повышении роли социально-экологической тематики в политике и науке. Во-вторых, о системном подходе к определению приоритетов в реальной международной политике и междисциплинарных научных исследованиях. В-третьих, о максимально возможном сближении позиций мирового научного сообщества и политических элит различных стран. Такое сближение позиций на международной сцене обусловлено тем фактом, что властные группы (национальные политические элиты) несут огромную долю ответственности, в том числе и персональной, за ближайшие и отдаленные последствия своей деятельности для природы и грядущих поколений, а следовательно, и от-

ветственности за поддержку исследовательских программ, обеспечивающих поиск путей решения глобальных проблем. Эта триединая задача вполне органично вписывается в деятельность многих престижных международных организаций, структур и масштабных инициатив, в том числе одной из первых в истории человечества коллективных инициатив, направленных на изучение и защиту природного наследия северных территорий и Арктики — Международного полярного года. Итоги масштабных программ, проведенных в рамках этого проекта, были подведены на Северном социально-экологическом конгрессе в 2008 и 2009 гг. (две международные конференции в рамках конгресса были организованы философским факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова). На конгрессе особо было отмечено, что уровень научной аналитики и исследований, связанных с осмыслением глобальных проблем, явно не соответствует значимости этой темы5.

Итоги масштабных программ, проведенных в рамках этого проекта, были подведены на Северном социально-экологическом конгрессе в 2008 и 2009 гг. (две международные конференции в рамках конгресса были организованы философским факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова). На конгрессе особо было отмечено, что уровень научной аналитики и исследований, связанных с осмыслением глобальных проблем, явно не соответствует значимости этой темы5.

Пониманию природы глобальных проблем, а следовательно, и их решению не столько помогают, сколько мешают устоявшиеся представления о природе глобализации как о необходимой фазе общецивилиза-ционного процесса. По этой причине особого внимания заслуживают те концептуальные схемы, которые служат «научному обоснованию», а точнее «научному прикрытию» глобализации, поскольку даже научное сообщество обычно воспринимает их как аксиомы. Успешное и тотальное распространение этих схем, иногда довольно примитивных и далеких от реальности, объясняется достаточно просто. Во-первых, их навязывание осуществляется повсеместно и уже в течение многих лет. Во-вторых, делается это далеко не спонтанно, а, судя по результатам, на хорошей организационной основе. И, в-третьих, за настойчивостью и «неспонтанностью» означенного действа прочитываются вполне определенные интересы политических сил, использующих глобализацию, как уже отмечалось, в качестве политтехнологии «десуверенизации» реальных или потенциальных стран-конкурентов на геополитическом пространстве. Подобная технология, кстати, широко применяется и на внутриполитической сцене, и в конкурентной борьбе при освоении национальных и мировых бизнес-рынков, когда более сильная или «продвинутая» политическая группа или корпорация не только оказывает финансовую помощь и медиаподдержку экологическим движениям, способным морально раздавить конкурентов, но и инвестирует немалые средства одновременно и в развитие «природощадящих» технологий, и в политиков-лоббистов, ужесточающих экологическое законодательство под предлогом нарастающих угроз для здоровья и самой жизни «дорогих избирателей».

Во-первых, их навязывание осуществляется повсеместно и уже в течение многих лет. Во-вторых, делается это далеко не спонтанно, а, судя по результатам, на хорошей организационной основе. И, в-третьих, за настойчивостью и «неспонтанностью» означенного действа прочитываются вполне определенные интересы политических сил, использующих глобализацию, как уже отмечалось, в качестве политтехнологии «десуверенизации» реальных или потенциальных стран-конкурентов на геополитическом пространстве. Подобная технология, кстати, широко применяется и на внутриполитической сцене, и в конкурентной борьбе при освоении национальных и мировых бизнес-рынков, когда более сильная или «продвинутая» политическая группа или корпорация не только оказывает финансовую помощь и медиаподдержку экологическим движениям, способным морально раздавить конкурентов, но и инвестирует немалые средства одновременно и в развитие «природощадящих» технологий, и в политиков-лоббистов, ужесточающих экологическое законодательство под предлогом нарастающих угроз для здоровья и самой жизни «дорогих избирателей».

В технологическом плане агрессия указанных концептуальных схем также вполне понятна: их успешность стала результатом бесчис-

5 См. постановочный доклад на пленарном заседании четвертого Северного социально-экологического конгресса: Расторгуев В.Н., Черешнев В.А. Глобальные проблемы: основные методологические подходы и северная стратегия России // Северное измерение глобальных проблем. М., 2009. С. 23—41.

ленного и синхронизованного повторения и тиражирования во всех странах мира и на всех уровнях коммуникации, начиная от школьных и вузовских образовательных программ, научной и популярной литературы до сферы публичной политики и СМИ. Столь налаженные механизмы «опривычнивания» (хабитуализации) идей и прочие эффекты целенаправленной индоктринации способны превратить в аксиомы и образцы научности все, что угодно, в том числе и заведомо ущербные идеи. Согласно одной из таких аксиом, существует универсальная и прямая каузальная связь между возникновением глобальных проблем и процессом глобализации. При этом игнорируются другие обстоятельства — и неоднозначная корреляция этих феноменов, и множество почти незаметных, но принципиальных различий в понимании каждого их них. Для того чтобы эта связь не казалась столь очевидной, следует рассмотреть прежде всего два подхода к интерпретации как глобальных проблем, так и феномена глобализации.

Согласно одной из таких аксиом, существует универсальная и прямая каузальная связь между возникновением глобальных проблем и процессом глобализации. При этом игнорируются другие обстоятельства — и неоднозначная корреляция этих феноменов, и множество почти незаметных, но принципиальных различий в понимании каждого их них. Для того чтобы эта связь не казалась столь очевидной, следует рассмотреть прежде всего два подхода к интерпретации как глобальных проблем, так и феномена глобализации.

Подход первый, который по понятным причинам почти никогда не рассматривается ни в научной литературе, ни в политических дискуссиях о глобальных изменениях. В соответствии с этим подходом глобальные проблемы воспринимаются как порождение самого процесса глобализации. К проблемам такого генезиса относятся прежде всего чудовищные последствия ничем и никем не ограниченного хищнического освоения стратегических ресурсов в планетарном масштабе, т.е. последствия «растворения пространственных и временных границ». В этом контексте совершенно иначе выглядят почти все так называемые глобальные угрозы, к которым апеллируют адепты нового мирового порядка, доказывая экологическую целесообразность глобализации и построения глобальной властной вертикали. Только такая вертикаль, со времен И. Канта именуемая мировым единодержавием (сам И. Кант рассматривал эту политическую модель как главную угрозу человеческой цивилизации), может стать, по мнению ее адептов, эффективным инструментом тотального надгосударственного контроля в интересах разрешения глобальных проблем.

В этом контексте совершенно иначе выглядят почти все так называемые глобальные угрозы, к которым апеллируют адепты нового мирового порядка, доказывая экологическую целесообразность глобализации и построения глобальной властной вертикали. Только такая вертикаль, со времен И. Канта именуемая мировым единодержавием (сам И. Кант рассматривал эту политическую модель как главную угрозу человеческой цивилизации), может стать, по мнению ее адептов, эффективным инструментом тотального надгосударственного контроля в интересах разрешения глобальных проблем.

К этой извращенной логике следует отнести и стратегии, сознательно направленные на разрушение государственных и культурно-ци-вилизационных границ, которые не только сковывают динамику устойчивого экономического роста и препятствуют торжеству политической модели, соответствующей целям глобализации, но и якобы не позволяют построить единый фронт коллективной защиты от глобальных угроз. К глобальным проблемам, ставшим продуктом глобализации, относятся и так называемое тепловое загрязнение, и разрушение озонового слоя, и угроза ядерного коллапса, и все другие угрозы по достаточно широкому списку, который воспроизводится в бесконечных редакциях и с незначительными разночтениями в течение последних двух десятилетий. Особый подкласс глобальных проблем, произведенных глобализацией и используемых как главный аргумент в пользу политиче-

Особый подкласс глобальных проблем, произведенных глобализацией и используемых как главный аргумент в пользу политиче-

ской глобализации, составляют затруднения, возникающие у транснациональных корпораций и финансовых центров в процессе достижения сугубо политических и/или экономических целей.

Подход второй и наиболее распространенный: глобальными проблемами называют те глубинные социальные противоречия и масштабные природные изменения (или катастрофические «поломки» крупных социоприродных систем, влияющих на планетарный экологический баланс), которые вызвали к жизни (а точнее — спровоцировали) процесс глобализации. В этом случае акцент делается по преимуществу на объективных факторах, связанных с возможностью возникновения локальных, но не локализуемых катастроф экологического и/или социально-экологического типа. Эти факторы действительно приобретают характер реальной угрозы для всего человечества и самой жизни на Земле, что подтверждается с большей или меньшей степенью достоверности соответствующими измерениями, долгосрочными наблюдениями и научными исследованиями прогностического характера.

Основные особенности угроз такого рода, которые по мере их осознания превращаются в глобальные проблемы, заключаются в том, что устранение или минимизация ожидаемых негативных последствий останутся недостижимыми целями без соблюдения ряда условий. Ключевыми условиями являются прежде всего мобилизация усилий и координация действий не только отдельных людей, социальных и профессиональных групп, но и всех государств — от лидеров до аутсайдеров, а также установление единого и универсального порядка при подготовке и принятии наиболее важных политических решений независимо от особенностей режима, правовой или политической системы. На этом основании, собственно, зиждется и сама идея «нового мирового порядка», и производные политические идеи-императивы, в том числе и план построения «однополярного мира», слишком легко поддающийся концептуальной реконструкции, что делает его, кстати, особо уязвимым (явный «прокол» в долгосрочной внешнеполитической стратегии США, который уже дорого обошелся этой стране, т. к. постоянно провоцирует антиамериканские настроения во всем мире).

к. постоянно провоцирует антиамериканские настроения во всем мире).

Более или менее отчетливое понимание механизмов этой незаметной подмены понятий делает принципиально возможным прогноз рисков и даже управление рисками в планетарном масштабе, а также наполняет смыслом известное каждому со школьных лет суждение: правильно сформулировать проблему — наполовину ее решить. Если мы откажемся от признания кажущейся причинно-следственной связи между глобальными проблемами и глобализацией, то это даст нам возможность корректно сформулировать проблему (в данном случае проблему генезиса самих глобальных проблем) с учетом тонких различий, позволяющих отделять решение уже имеющихся проблем от процесса их производства. Постановка проблемы представляется важной, поскольку

отсутствие должного понимания этих различий не устраняет, а увеличивает глобальную опасность.

Опасность в том, собственно, и заключается, что под глобализацией мы обычно понимаем (рассматривая ее в связке с глобальными проблемами), не что иное, как жизненно необходимый и неизбежный процесс минимизации рисков, связанных с глобальными угрозами. А это, в свою очередь, оправдывает и легализует введение системы жесткого наднационального и надгосударственного контроля над поведением и даже сознанием (для начала — экологически приемлемым поведением и экологически адекватным сознанием) всех без исключения государств и всех возрастных и социальных групп, стратов, классов. За экологически оправданными действиями легко скрыть интересы, требующие значительно большего — вплоть до целенаправленной унификации национальных укладов. В этом контексте достаточно очевидной представляется и скрытая инверсия целей и кроссзадач, призванных объединять людей и народы, но в действительности разрушающих механизмы консолидации и в первую очередь механизмы, которые обеспечивают согласие между личностями (отдельными людьми и народами как коллективными личностями).

Согласие и процедуры согласования подменяются технологиями слияния и обезличивания (в русской религиозной философии встречается точная формула, подходящая к этому случаю: согласие — жизнь, слияние — смерть). Если взглянуть на эту новую иерархию как бы со стороны (насколько это доступно современникам, прошедшим общую школу индоктринации, о которой говорилось выше), то несложно выделить класс целей и ценностных установок, которые находятся на вершине этой лестницы и свидетельствуют об инверсии целей и средств. Особое место среди них занимают программы целенаправленного уничтожения неперспективных языков и культур. Для осуществления таких программ не требуется ни принятия решений, ни даже артикуляции целей, вполне достаточно прибегнуть к политике невмешательства, чтобы процессы стали необратимыми.

Глобальные проблемы, о которых постоянно говорят почти все массмедиа планеты и политики любого калибра — от лидеров ведущих стран до сколько-нибудь заметных чиновников в местных органах исполнительной власти в самых отдаленных районах, в действительности занимают далеко не то место в общественном сознании, которое они заслуживают. Чтобы убедиться в этом, достаточно перечислить основные подходы к этой теме, которые, как правило, не совпадают друг с другом, но доминируют в современной политике и геополитике, в системе образования и средствах массовой информации, а также в науке. Науку мы упомянули в последнюю очередь, поскольку именно она, по логике вещей, должна диктовать оценки этого феномена, но на самом деле, как показывает опыт, находится в слишком тесной, а потому опасной зависимости как от политической конъюнктуры, так и от

3 ВМУ, политические науки, № 2

33

представлений, навязываемых массовому сознанию через систему массмедиа.

Назовем ряд таких подходов, выстроив их иерархию не по научной и социальной значимости, а по принципу доминирования в специализированных областях науки и массовом сознании с учетом частотности использования самого выражения «глобальные проблемы» в качестве «общенаучного» понятия. Парадокс, который сразу бросается в глаза, заключается в том, что собственно научное понимание природы глобальных проблем находится на периферии общественных интересов.

Первый подход. Глобальные проблемы — набор идей и гипотез, имеющих различную степень научной ценности и обоснованности, но широко применяемых в качестве инструментов («страшилок») для лоббирования интересов отдельных исследовательских программ и внедренческих проектов, целых отраслей науки и техники, а также для достижения корпоративных целей в различных сферах национальной и международной политики. По сути это универсальный прием, который широко и целенаправленно используется в большинстве сфер деятельности (политической, общественной и научной) для обоснования исключительной актуальности проектов или акций любого уровня, класса и направленности. К разряду таких приемов относится и так называемый «зеленый шантаж».

Второй подход. Глобальные проблемы — основная тематика средств массовой информации, выбор которой диктуется распространенными в эпоху техногенных и социальных катастроф массовыми страхами, навязчивыми фобиями и «апокалипсическими настроениями», что вызывает и поддерживает в течение многих лет устойчивый «информационный спрос» у всех основных социальных и профессиональных групп во всех странах мира.

Третий подход. Глобальные проблемы — адаптированные концептуальные схемы, внедряемые через многоуровневую систему народного образования (образования в течение всей жизни) и призванные сформировать у всех народов, возрастных, профессиональных и социальных групп навыки сотрудничества и социально ответственного природопользования.

Четвертый подход. Глобальные проблемы — концептуальная основа научной и культурной легитимации «нового мирового порядка», позволяющая использовать методы и социальные технологии «мирного и добровольного» перераспределения планетарных ресурсов или в интересах развитых стран и транснациональных корпораций (глобализация как инструмент разделения и господства), или в интересах устойчивого развития.

Пятый подход. Глобальные проблемы — объектная и предметная область междисциплинарных научных исследований, целью которых является совершенствование методологии управления рисками в инте-

ресах обеспечения коллективной безопасности, а также прогнозирование средне- и долгосрочных последствий реализации стратегий развития в интересах минимизации природных и техногенных угроз.

Шестой подход. Глобальные проблемы — реальные противоречия в развитии планетарных социоприродных систем, порождающие «поломки» в их функционировании, которые могут привести к необратимой деградации или гибели живой природы и человеческой цивилизации. Как видим, именно такая интерпретация остается вне поля зрения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ИвановД.В. Эволюция концепции глобализации // Телескоп. 2002. № 5.

2. Колодцы мира. Великий водораздел двух тысячелетий и трех морей (серия «Экологическая доктрина России: от замысла к пилотным проектам»). М., 2004.

3. Панарин А.С. Глобальное политическое прогнозирование: учеб. для вузов. М., 2000.

4. Расторгуев В.Н., Черешнев В.А. Глобальные проблемы: основные методологические подходы и северная стратегия России // Северное измерение глобальных проблем. М., 2009.

5. Расторгуев В.Н., Черешнев В.А. Уроки Российского Севера: социально-экологические и культурные ориентиры долгосрочной стратегии России // Горизонты экономического и культурного развития. М., 2007.

6. Расторгуев В.Н., Черешнев В.А. Фундаментальное знание: общие задачи науки и высшей школы, специфика северных регионов // Вестник Уральского отделения РАН. 2009. № 4.

7. Wallerstein I. Globalization or the Age of Transition? // International Sociology. 2000. № 2.

Мировая политика и глобальные проблемы современности реферат по политологии

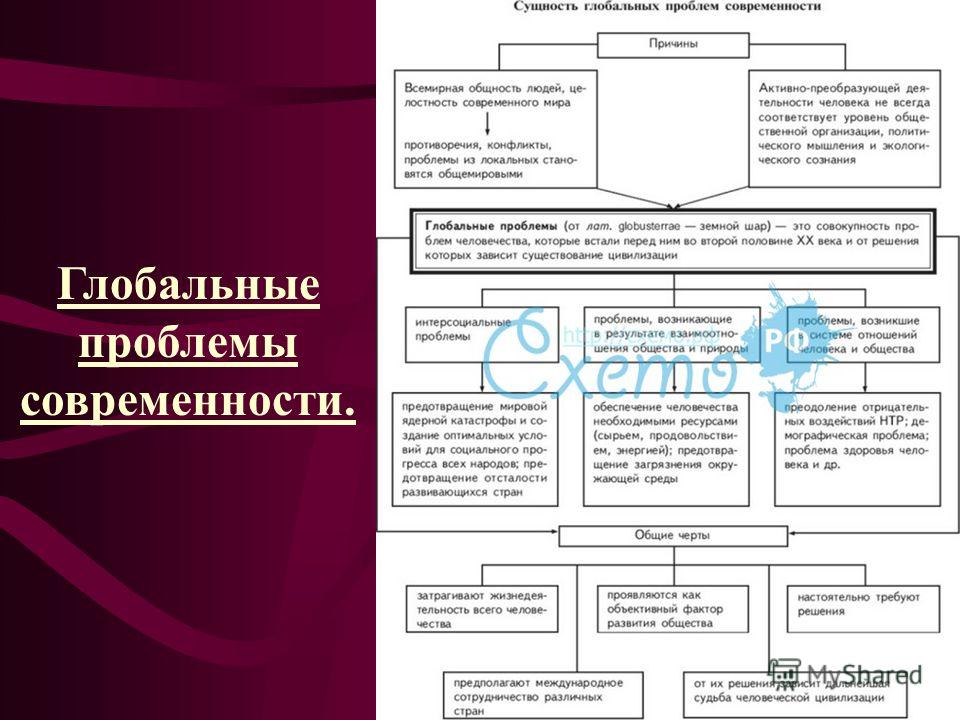

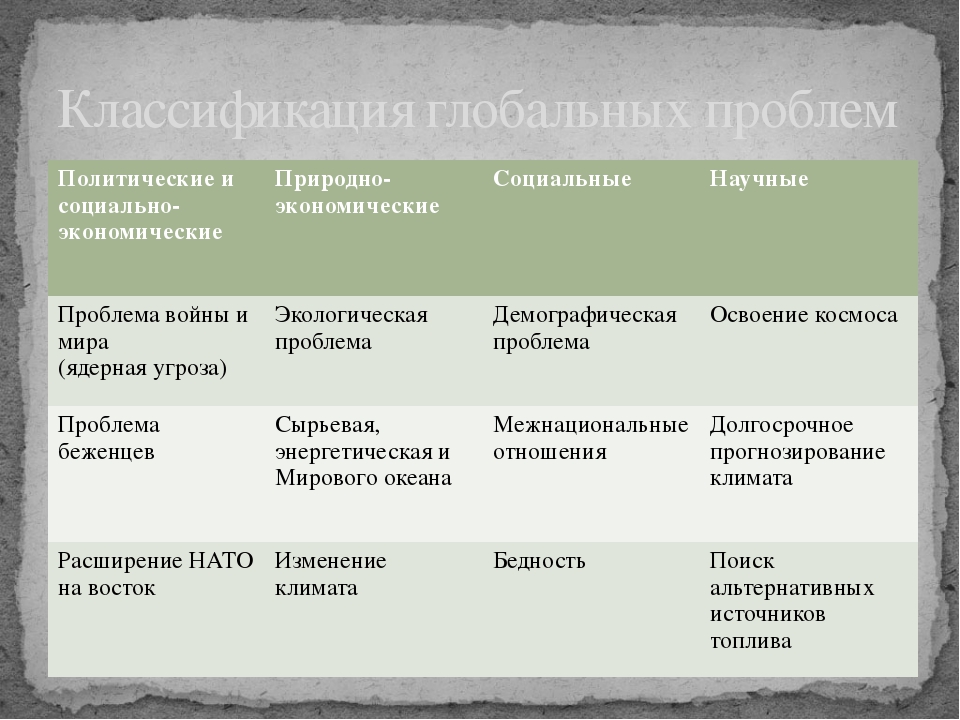

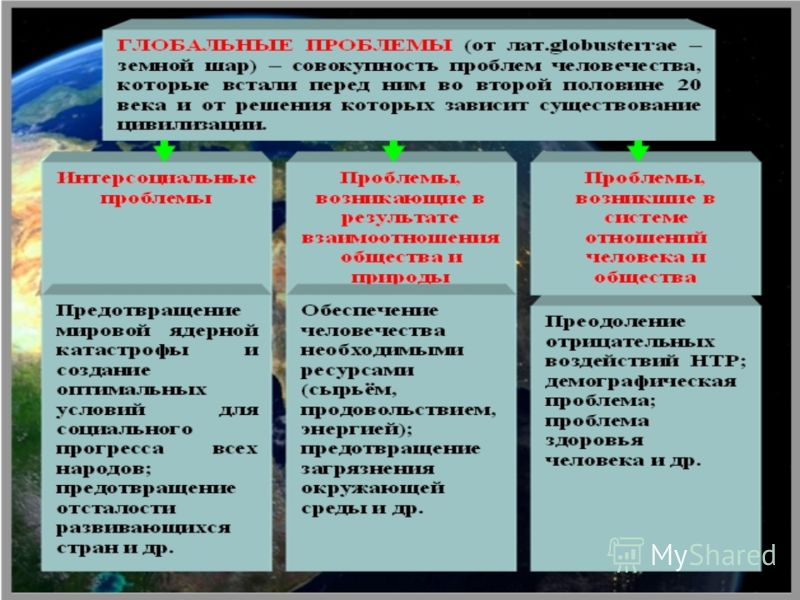

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ “Могилевский колледж Министерства внутренних дел Республики Беларусь” Цикл социально-экономических дисциплин Зачетная книжка № 547 Вариант № 10 Контрольная работа по дисциплине “Основы политологии” ТЕМА: МИРОВАЯ ПОЛИТИКА И ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ слушателя 3 курса Могилевского колледжа МВД Республики Беларусь Лисицкого Г.П. Могилев, 2008 Главное значение в выделении критерия глобальности проблем приобретают признаки содержательного плана, и прежде всего вопросы сохранения всей цивилизации. Исходя из этого, глобальными следует считать только такие проблемы, которые сдерживают общественный прогресс человечества, а при определенных условиях ставят под сомнение существование нашей цивилизации. Данное определение является довольно общим, но на его основе можно сформулировать наиболее характерные черты глобальных проблем. К характерным чертам глобальных проблем относятся: 1. они имеют общечеловеческий характер, т. к. затрагивают интересы всех стран и народов, а в перспективе — будущее всего человечества; 2. имманентно сопутствуют человеческому обществу на всем протяжении его истории, хотя до определенного этапа они не проявляют всей своей остроты и их развитие не всегда даже заметно; 3. в современных условиях приобретают всемирный характер, ибо сферой их действия впервые стала вся планета; 4. имеют комплексный, системный характер, и для их успешного решения необходимы совместные усилия всех стран и народов; 5. постоянно развивается во времени и пространстве, в результате появляются новые глобальные проблемы, а некоторые могут и исчезать; 6. противоречивы с точки зрения пределов своего решения, т. к. полностью глобальные потребности удовлетворимы только в большой исторической перспективе, а в современных условиях они получают частичное, промежуточное решение при условии активного международного сотрудничества; 7. имеют смешанную социоприродную сущность и по причинам возникновения и по характеру проявления1. 1 Политология / С.В. Решетников, Н.П. Денисюк, М.Ф. Чудаков и др.: Под ред. С.В. Решетникова. – Мн.: НТООО ТетраСистемс, 1999. С. 414. Таким образом, глобальные проблемы — это совокупность социоприродных проблем, от решения которых зависит социальный прогресс человечества и сохранение цивилизации, это проблемы, которые характеризуются динамизмом, возникают как объективный фактор развития общества и для своего решения требуют объединенных усилий всего человечества. Глобальные проблемы современности представляют собой небывалое обострение и углубление в современных условиях существовавших ранее противоречий в системе “человек — общество — природа” и поэтому для более детального их анализа необходимо остановиться на выяснении тех факторов, которые способствовали их актуализации. Прежде всего, в основе их обострения лежат два взаимосвязанных процесса. С одной стороны, это результат совершенствования и развития производительных сил и производственных отношений, результат развития материальной культуры общества. С другой — возникновение и углубление глобальных проблем является результатом социального прогресса. Эти две основные причины возникновения глобальных проблем обусловили и их углубление. Если на первых ступенях развития человеческой истории эти два процесса носили локальный, затем региональный характер, то в современных условиях они приобрели глобальный характер. Кроме того, развитие современной цивилизации идет под знаком усиления всемирного характера многих важных процессов и явлений. Серьезной причиной обострения глобальных проблем является углубление противоречий, которые в предшествующих антагонистических формациях определяются хищническим отношением к человеку и природе. Бесконтрольное и все более интенсивное использование природных ресурсов, усиление неблагоприятных последствий человеческой деятельности по отношению к природе поставили общество перед угрозой экологической катастрофы. Небывалый в истории уровень и размах научных знаний, ускоренное развитие НТР способствовало динамичному развитию отношений в системе “человек — общество — природа”, которые далеко не всегда развиваются гармонично, а иногда способствуют обострению глобальных противоречий в данной системе2. Значительное влияние на углубление глобальных противоречий оказало совпадение во времени бурного развития научно-технической революции с крупнейшими социальными переменами в мире. Переворот в военном деле, создание оружия массового уничтожения в количествах, угрожающих существованию человеческой цивилизации, с небывалой остротой поставил проблемы сохранения и выживания этой цивилизации в изменившихся условиях3. Таковы основные причины обострения глобальных проблем в современную эпоху, которые связаны с развитием общества, его производительных сил, с бурным развитием научно-технической революции и социальным прогрессом. Неотъемлемой чертой, характеризующей современные глобальные проблемы, является их динамизм, что означает возможность увеличения или уменьшения глобальных проблем, а также снижение или увеличение остроты той или иной проблемы. Система глобальных проблем не остается неизменной во времени, количество и характер глобальных проблем находится в постоянном динамичном развитии. И закономерно, что уже в начале 3-го тысячелетия человечество окажется перед необходимостью искать решения совершенно иной по составу и характеру системы глобальных проблем, чем та, с которой человечество столкнулось сейчас. Все глобальные проблемы находятся в неразрывной взаимообусловленной связи друг с другом. Каждая глобальная проблема 2 Основы общей экологии: Учеб. пособие. – Мн.: Выш. шк., 2000. С. 211. 3 Горбачев В.Г. Основы философии: Учеб. для студ. образоват. Учреждений средн. проф. Образования. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. С. 323. Возникнув стихийно, глобальные проблемы требуют планомерно направленных действий людей для их решения. И здесь нельзя полагаться на стихийное формирование общественного сознания под воздействием общественного бытия; необходимо сознательно и целенаправленно создавать и развивать глобалистику, как новую целостную систему знания, решающую вопросы сохранения цивилизации на нашей планете. Ведущее место в глобалистике, как новой отрасли научного знания, принадлежит методу глобального моделирования и прогнозирования. Его использование является необходимым при проведении крупномасштабных исследований, каковыми являются глобальные проблемы. Решение глобальных проблем в современных условиях стало предпосылкой дальнейшего прогресса во всех сферах человеческой деятельности. Человечество должно предотвратить возможные негативные последствия, угрожающие существованию и развитию нынешнего и будущих поколений. Это необычайно сложная и ответственная задача. Сложность ее решения усугубляется тем, что наряду с прогрессивными тенденциями, которые лежат в основе поступательного развития цивилизации, существуют, и в ряде случаев усугубляются трудности и противоречия, стоящие на пути такого развития. Трудность решения глобальных проблем обусловлена также их двойственной сущностью. Они одновременно являются и естественно- природными и социальными по своему характеру. Разорвать эти две стороны глобальных проблем практически невозможно. Следовательно, и для их решения необходимо учитывать научно-технические (или естественно-природные) и социально-политические аспекты. Планетарный характер глобальных проблем предопределил и широкий диапазон подходов, мнений, теорий. Среди этого множества концепций можно выделить как взаимодополняющие, так и взаимоисключающие друг друга. Стратегия решения глобальных проблем с неизбежностью должна соединить в себе научный, социальный и гуманистический подходы к этим проблемам. Следует отметить, что до сих пор в среде западных ученых не выработано единого понимания глобальных проблем. Однако, несмотря на множество различных подходов к трактовке глобальных проблем, можно выделить основные отличия буржуазной глобалистики от марксистской. Разрывая естественно-природную и социально-политическую стороны или характеристики глобальных проблем, большинство буржуазных ученых придает им фатальный характер. Подобный подход существенным образом усложняет объективное рассмотрение глобальных проблем и путей их решения. Обострение глобальных проблем во второй половине XX века по- новому заставило взглянуть на проблему предсказания будущего развития глобальных проблем. На волне “бума прогнозов” в 60 — 70-е годы возникает так называемая футурология (наука о будущем). В проектах решения глобальных проблем можно выделить четыре основные позиции рассмотрения роли и значения научно-технического прогресса: Концепции (1), которые связывают решение глобальных проблем только с достижениями научно-технической революции, совершенно не учитывая их социальной направленности. Концепции (2), которые полностью отрицают достижения научно- технического прогресса, выступают за остановку роста производства и прекращение деятельности по развитию науки, техники, освоению и преобразованию природы. Концепции (3), которые игнорируют НТП в связи с решением глобальных проблем, но не отрицая его в обществе; основной упор делается на изменение духовной жизни людей. Концепции (4), опирающиеся на марксистско-ленинскую методологию в решении глобальных проблем, предусматривающие необходимость соединения достижений научно-технического и социального прогресса общества. Остановимся более подробно на сущности наиболее известных конкретных концепций. Представляют интерес близкие друг к другу теории так называемого “технологического оптимизма” и индустриализации, возникновение которых обусловлено бурным развитием научно-технического прогресса в 60-е годы нашего столетия (У. Ростоу, Дж. Гэлбрейт, Д. Белл, Р. Арон, Г. Кан и др.). Основной теоретической посылкой индустриализма в 60-е годы является определение уровня социально-экономического развития страны не общественно-экономической формацией, а уровнем развития ее промышленно-технического потенциала. Предполагалось, что в дальнейшем развитии комплексной механизации, автоматизации, кибернетизации общественного производства будет наблюдаться значительный рост валового национального продукта на душу населения. И в результате этого от “индустриального общества” окажется возможным переход к “постиндустриальному”, в котором будет создано “общество изобилия”. Непродолжительный период популярности идей “индустриализма” объяснялся прежде всего тем, что их идеологи игнорировали реальные тенденции социально-экономического развития человечества и сводили общественный прогресс только лишь к техническому развитию. Подъем второй волны “технологического оптимизма” приходится на вторую половину 70-х годов; она пришла на смену “экологического пессимизма”, но, по сути, является продолжением теорий “индустриализма”. На этом этапе идеи не получили широкого распространения. Новый подъем идей “индустриализма” приходится на начало 80-х годов и связан с работами Г. Кана, в которых он предлагает модели новой “супериндустриальной” цивилизации и отстаивает теорию “неограниченного роста”. Не получив широкого распространения, оба эти подхода сменяются обращением взглядов к новой категории “качество жизни”, которая наряду с материальными его показателями включает и его духовные аспекты. И вот духовной-то стороне “качества жизни” и отдается предпочтение. Огромное значение придавалось в данных концепциях развитию личности, условия, при которых достижения НТР будут использованы только на благо человека, условия, при которых человечество сможет сознательно регулировать свои отношения в обществе и взаимодействие с природой. И здесь необходимо подчеркнуть, что наряду с социально- экономическим переустройством общества все большее значение приобретает формирование нового глобального сознания. Под влиянием научной мысли и труда стихийные формы взаимодействия человека с природой должны уступить место разумно организованным в соответствии с законами функционирования и развития биосферы. На смену господству технических и биологических законов взаимодействия общества и природы должны прийти социальные (разумные) законы. И этот переход на новую ступень развития, на новый уровень осмысления законов взаимодействия общества с природой В.И. Вернадский называет этапом формирования ноосферы. Формирование ноосферы — это длительный, сознательно организованный и направляемый процесс, который сегодня находится еще на этапе своего становления. А формирование нового глобального сознания — это одна из его важнейших составляющих. Главной отличительной особенностью научного подхода к анализу путей разрешения глобальных проблем является то, что формирование ноосферы рассматривается в тесной связи с необходимостью разработки и практической реализации технико-технологических мероприятий, направленных на преодоление глобального кризиса. И здесь огромную роль имеет развитие международного научно- технического сотрудничества, совместная борьба с загрязнением окружающей природной среды. Но первостепенное значение придается таким формам сотрудничества, которые не ограничиваются периодическими контактами, взаимным ознакомлением с результатами и обменом информацией, а позволяет активно вести постоянные совместные научные исследования. Важное место в развитии международного сотрудничества имеет осуществление международных исследовательских проектов, связанных с глобальными проблемами современности, проводимые под эгидой ООН и ее специализированных учреждений. 2. Социально-политические аспекты глобальных проблем современности Как уже отмечалось, человечество во второй половине XX века столкнулось с проблемами, которые затрагивают самые глубинные основы существования цивилизации, интересы всех народов. Их обострение явилось результатом деятельности человека. Но и их разрешение невозможно без его осознанной и целенаправленной деятельности. Глобальный характер этих проблем для их разрешения требует совместных усилий всех стран мира. Находясь в органической связи и тесно переплетаясь с социальными, экономическими, политическими противоречиями современного мира, глобальные проблемы неизбежно вызывают столкновение интересов различных классов, социальных групп, политических партий, общественных движений и т.д. Глобальные проблемы все очевидней приобретают ярко выраженную политическую окраску, и их решение все более перемещается в сферу политики. В определенной степени можно даже говорить о том, что глобалистика становится областью, где сталкиваются политические курсы и цели различных государств, партий, классов, движений. Использование глобальных проблем идеологами различных политических сил в своей общественной деятельности знаменует собой попытку придать своим идейно-политическим установкам наибольшую привлекательность для привлечения большего числа сторонников. И здесь обращает на себя внимание тот факт, что, обладая богатейшим опытом манипулирования общественным сознанием, используя обострение общественных проблем, политические и государственные деятели заняли активные позиции в глобальном модернизировании развития всей нашей цивилизации. Вместе с тем следует отметить, что при рассмотрении сущности глобальных проблем ни в коем случае нельзя говорить об идейно- политическом единстве различных доктрин даже в рамках одного государства. Множество политических партий, общественных организаций и движений, заинтересованных в решении этих проблем, разрабатывая свои политические доктрины, выдвигают собственные программные решения глобальных проблем. Несмотря на то, что глобальные проблемы волнуют все человечество, все озабочены необходимостью их решения, однако не следует забывать о том, что вопрос о путях и средствах их решения вызывает столкновение различных политических и идеологических интересов. Поэтому понятно, что в обсуждении проблем, с которыми столкнулось человечество во второй половине XX века, включаются не только профессиональные политики, но и церковные деятели, представители различных неправительственных организаций. И в этом плане можно сказать, что церковь, общественность, наравне с представителями политических партий, пытаются показать свою заинтересованность в решении глобальных проблем и тем самым поднять свой авторитет. Многие их них нередко пытаются политические, классовые противоречия свести к глобальной проблематике4. По своей сути все глобальные проблемы имеют биосоциальный характер. Но признавая важность естественно-природной стороны, всегда следует иметь в виду, что главное значение в решении глобальных проблем принадлежит социально-политическим изменениям. Разработка технико- экономических мер для решения проблем глобального характера при современных темпах развития научно-технического прогресса не представляет особой сложности. Научное знание позволяет сегодня предложить техническую сторону решения любой самой сложной проблемы, 4 Политология / С.В. Решетников, Н.П. Денисюк, М.Ф. Чудаков и др.: Под ред. С.В. Решетникова. – Мн.: НТООО ТетраСистемс, 1999. С. 425. “экологических” демонстраций и митингов — все это свидетельствует о включении экологических проблем в политических процесс. В международной политике эта взаимосвязь проявляется в осуществлении “экологического” неоколониализма, введении “экологических” стандартов на импорт; “экспорте” экологических проблем. В современных условиях вполне обоснованно можно говорить о тесной взаимосвязи политики с субглобальными проблемами социокультурного, гуманитарного ряда. Это проблемы, от решения которых на сегодняшний день не зависит выживание человечества. Они скорее определяют “качество жизни” общества. Проблемы образования, культуры, национально-этнические проблемы, проблемы развития средств массовой коммуникации во многом зависят от политического курса страны. Проблема гарантий прав человека, прежде всего, права на жизнь, с неизбежностью предполагает в первую очередь политическое решение на государственном и международном уровнях. Общечеловеческие аспекты глобальных проблем предопределили их тесную связь с международной политикой. Несмотря на то, что глобальные проблемы существуют и даже продолжают углубляться, следует отметить, что в последние годы практически все страны подошли к осознанию необходимости международного сотрудничества в деле их решения. Этому в немалой степени способствует и изменение политического климата в мире. Кроме того, широкое международное сотрудничество в деле решения глобальных проблем можно считать той основой, которая позволила бы, решая эти проблемы, значительно улучшить взаимоотношения различных стран в политической области. Таким образом, преодоление глобальных проблем требует продуманной, взвешенной политики всех государств по развитию международного сотрудничества и их активной деятельности по практической реализации всех намеченных мероприятий. Заключение Человечество пришло к пониманию, что дальнейшее развитие технического прогресса невозможно без оценки влияния новых технологий на экологическую ситуацию. Новые связи, создаваемые человеком, должны быть замкнуты, чтобы обеспечить неизменность тех основных параметров системы планеты Земля, которые влияют на её экологическую стабильность Охрана природы — задача нашего века, проблема, ставшая социальной. Снова и снова мы слышим об опасности, грозящей окружающей среде, но до сих пор многие из нас считают их неприятным, но неизбежным порождением цивилизации и полагают, что мы ещё успеем справиться со всеми выявившимися затруднениями. Однако, воздействие человека на окружающую среду приняло угрожающие масштабы. Чтобы в корне улучшить положение, понадобятся целенаправленные и продуманные действия. Ответственная и действенная политика по отношению к окружающей среде будет возможна лишь в том случае, если мы накопим надёжные данные о современном состоянии среды, обоснованные знания о взаимодействии важных экологических факторов, если разработает новые методы уменьшения и предотвращения вреда, наносимого природе. Природа, не тронутая цивилизацией, должна оставаться резервом, который со временем, когда большая часть земного шара будет служить промышленным, эстетическим и научным целям, станет приобретать все большее значение критерия, в частности эстетического, в дальнейшем возможно появление и других неизвестных ныне значений этих зон. Поэтому необходим рациональный, научно обоснованный подход к практике расширения областей девственной природы, заповедников, тем более что по мере развития научно-технической революции объем негативных влияний на природные эстетически ценные объекты постоянно увеличивается. Поэтому возникает необходимость, во-первых, в создании системы природоохранных мер, во-вторых, научное обоснование и включение в эту систему критериев эстетической оценки природы, в-третьих, развитие

СПбГУ готовит лидеров для глобального мира: новая программа магистратуры «Политическая глобалистика в эпоху цифровой экономики»

В современном обществе социальные, политические, экономические и культурные процессы оказываются под нарастающим влиянием глобализации. Принятие конкретных политических решений все в большей степени начинает зависеть от активного взаимодействия глобальных и локальных факторов.

Для решения глобальных проблем современности требуется не только объединение усилий государств, но и бизнеса, структур гражданского общества, международных организаций, находящихся под влиянием различных идеологий и представляющих собой группы с различающимися интересами. Гармонизация отношений между всеми участниками глобального политического процесса становится возможной в рамках сетей, функционирование которых основано на инновационных информационно-коммуникационных технологиях и цифровизации различных сторон жизни общества. В глобализирующемся мире, полном новых вызовов, необходимы лидеры, ориентирующиеся в политической теории и практике, разбирающиеся в международном контексте происходящих процессов и профессионально владеющие методикой использования цифровых технологий.

Именно такими специалистами станут выпускники новой программы магистратуры СПбГУ «Политическая глобалистика в эпоху цифровой экономики». Данная программа уникальна для образовательного процесса России. Студенты научатся анализировать влияние глобализации на различные стороны жизни человечества, видеть перспективы глобального управления и находить возможные решения проблем устойчивого развития, оценивать потенциал России в борьбе за глобальное лидерство. Обучение в СПбГУ подготовит их к взаимодействию с различными политическими акторами: органами государственной власти и местного самоуправления, международными структурами, социальными движениями и неправительственными организациями, а также бизнесом.

«Политическая глобалистика призвана не только оценить то, что происходит сегодня, но и предвидеть образы завтрашнего дня. Важно подчеркнуть, что программа предполагает участие в ее реализации как политологов, так и специалистов в области экономики, философии и политической психологии. На занятиях будут проводиться презентации, деловые игры, коллоквиумы, политические дебаты и круглые столы, будет широко использоваться кейс-метод. Студенты научатся готовить аналитические отчеты и экспертные заключения. Кроме того, большое внимание будет уделено английскому языку и его роли lingua franca глобализации», — рассказала руководитель программы Галина Грибанова.

Выпускники программы при выборе дальнейшей карьеры могут рассматривать самые различные виды деятельности, от экспертной до управленческой. Они станут специалистами по проблемам глобального и регионального развития, способными к проведению самостоятельных исследований, разработке и осуществлению реализуемых органами государственной власти и управления решений. Полученные в ходе прохождения данной программы компетенции будут также востребованы СМИ, политическими партиями, коммерческими и общественными организациями и фондами, осуществляющими проектную, консалтинговую, консультативную, исследовательскую и аналитическую, а также информационную деятельность в сфере глобальных проблем и глобального управления. И, конечно, выпускники программы смогут вести преподавательскую деятельность в различных образовательных учреждениях страны и мира.

С подробной информацией о программе, вступительных испытаниях и количестве мест для приема можно ознакомиться здесь.

возможные причины и пути решения. Примеры глобальных политических проблем

Люди редко анализируют свою жизнь с точки зрения влияния на нее мировых процессов. Рядовых граждан заботят по большей части личная жизнь и уровень доходов, реже – состояние окружающей среды, работа социальных учреждений и так далее. А ведь мир с каждым годом становится все более «маленьким». Глобальные политические проблемы разрастаются, дотягиваясь своими щупальцами до каждого человека. И спрятаться от них не получится. Их размах и напряженность столь велики, что убежать или отсидеться «в бункере» не получится ни у кого! Остается только одно – объединять усилия. Так что же такое глобальные политические проблемы? Как они влияют на жизнь? Как с ними справиться? Давайте разбираться.

Для начала необходимо разобраться с понятиями. Громким словосочетанием «глобальные политические проблемы» нынче принято называть многие явления, часть которых к нему вовсе не относится.

Чтобы самостоятельно отделить зерна от плевел, давайте разберем это понятие на составные части.

Слово «глобальный» означает «касающийся всего человечества». Это не какая-то проблема одного государства (пусть и очень важная). Таким образом характеризуется явление всепланетного масштаба.

Второе слово – «политические» – особенно важно. Оно, по сути, отбрасывает часть проблем, делает их второстепенными по отношению к тем, что описывает данный термин. Остаются только те вопросы, которые можно решить политическими способами. То есть данное слово обозначает негативные явления планетарного масштаба, регулируемые управленческими решениями долговременного характера.

Давайте поищем глобальные политические проблемы в повседневной жизни, чтобы понимать их суть. Подумайте о тех людях, что живут рядом. Все ли они едят досыта, позволяют себе покупать необходимое, имеют хорошую работу и достаток? Скорее всего, ответ будет отрицательным.

Теперь взгляните на новостные ленты. Все они пестрят сообщениями об обсуждении долгов государств. Еще можно посмотреть в окно. Каково стояние вашей местности? Так ли оно благополучно, как задумано природой? Всего лишь несколько взглядов по сторонам, а мы уже наткнулись на последствия глобальной политики, которая не привела к расцвету цивилизации.

Что называют проблемами в глобальной политике?

Теперь можно перейти к перечню тех явлений, которые обсуждаются практически на всех встречах глав государств и специалистов, призванных направлять ход развития цивилизации. Первая из них – бедность. На Земле живет более семи миллиардов человек.

И большая часть прозябает в нищете. У людей денег и на кусок хлеба не хватает. Эта проблема касается не одного государства. Ситуация вредит развитию всего человечества. Люди просто погибают от болезней или истощения. Кроме того, их потенциал (трудовой, творческий и так далее) не реализуется.

Вторая проблема – долги. Речь идет не о тех средствах, которые необходимо выплачивать домохозяйствам (в терминологии экономистов). Долги стран ныне настолько велики, что ученые не могут предложить какого-либо вразумительного пути выхода из ситуации.

Третья – экология. Человек, как говорят специалисты, долгое время вел необдуманную деятельность, порождая тем самым мировые глобальные проблемы. Состояние окружающей среды – тому явное подтверждение. Мы можем сами увидеть часть негативных результатов этой деятельности. В городах – смог, в полях – эрозия почвы, леса уже не занимают столько места, как было раньше. Да и климат преподносит неприятные сюрпризы, не поддающиеся прогнозированию.

Глобальные проблемы мира касаются не только физического состояния планеты и ее жителей. В поведенческих аспектах групп населения тоже таится угроза человечеству. Имеется в виду терроризм. Он нынче обретает огромные масштабы. Уже и террористические государства стали возникать.

Таковы основные глобальные проблемы нашей планеты. Их объединяет несколько черт, о которых подробнее расскажем ниже.

Базовые особенности

Ученые проанализировали и систематизировали характеристики указанных выше негативных явлений. Вот к каким выводам они пришли. Мировые глобальные проблемы отличаются следующими чертами:

- носят всепланетный характер;

- угрожают существованию человечества;

- неотложны, то есть нуждаются в скорейшем разрешении;

- взаимосвязаны;

- могут быть преодолены исключительно совместными усилиями.

Надо сказать, что под такие критерии подпадает множество вопросов, стоящих перед обществом. Причем со временем их становится все больше. Если ранее человечество активно занималось экологией и разоружением, то теперь его стало волновать уменьшение ресурсов, состояние Мирового океана, радикализация общества и многое другое.

Причины глобальных проблем

Рождались и формировались эти негативные явления в глубинах общества вместе с его развитием. Нельзя сказать, что глобальные проблемы мира обусловлены только одним приоритетным фактором. На них влияет все: и громадные производственные мощности, которые накопило человечество, и рост численности населения, и его мировоззрение.

Экономические возможности из положительного фактора превращаются в отрицательный. Природа страдает от потребительского к ней отношения. Заводы и фабрики не только гигантскими темпами перерабатывают ресурсы, они загрязняют пространство, губят землю. А остановить их нельзя в нынешней парадигме развития человечества, так как это приведет к страшным войнам за предметы потребления.

Население все больше стремится к бездумному использованию сложных в производстве и дорогостоящих вещей. То есть, возможно, в направлении нашего развития закралась ошибка. Мы стремимся потреблять все больше, не задумываясь о том, как дорого это обходится планете. Получается, что только деятельность и направление развития человечества порождают глобальные политические проблемы. Примеры можно найти в каждой стране. Везде есть бедные и недовольные. Каждое государство сталкивается с проблемами экологии или терроризма. Да и оружия на планете столько, что Землю можно уничтожить полностью. Причины глобальных проблем необходимо рассматривать комплексно.

Рождение одной тянет за собой появление или эскалацию другой. Все они тесно взаимосвязаны. А вместе становятся источником появления новых. Возможно, через некоторое время противостояние идей будет включено в их перечень.

Глобальные политические проблемы, примеры которых мы можем изучать, уже демонстрируют черты зарождения новых. Утрата смысла существования многими членами современного общества – одна из них. Как говорят российские мыслители, необходима национальная идея.

Бедность

Надо сказать, что глобальные проблемы политики стали изучать уже давно. О том, что за чертой бедности живет множество людей, ученые говорят на различных уровнях. Дело в том, что данная проблема имеет круговой характер. Из-за низких уровней доходов люди не имеют возможности получить образование, а следовательно, заняться высокопроизводительным трудом. У общества отсутствует потенциал для развития. Ведь экономику можно нарастить только при условии наличия (кроме средств) высококлассных специалистов. В бедном обществе взять их негде, приходится привлекать иностранцев. Кроме того, в проблемные страны не поступают инвестиции ввиду множественных рисков. Бедность приводит к эскалации социального напряжения, волнениям. Такие страны страдают от революций и смены режимов. Новые, кстати, попадают все в тот же порочный круг. Бедностью порождается еще одна глобальная проблема – терроризм. А он влияет отрицательно не только на развивающиеся страны. Вооруженные специалисты имеют возможность свободно передвигаться по всей планете.

Стран, не являющихся территорией интереса террористов, ныне почти нет. Результаты их деятельности в отдельных государствах напрямую зависят от успешности работы спецслужб.

Долги

Глобальные политические проблемы человечества порой имеют искусственный характер. К таковым следует отнести долговой кризис. Корни его, как считается, уходят в семидесятые годы прошлого века. Тогда в развитых странах образовалось достаточное количество ссудного капитала, который необходимо было инвестировать.

Люди, регулирующие денежные потоки, решили направить их на развитие азиатского региона. Инвестиции сделали свое дело. Промышленность в этом регионе набрала обороты, что, к сожалению, не спасло от кризиса. Дело в том, что не все страны смогли гасить проценты по долгам. Им пришлось объявлять банкротство. После первого такого случая стало ясно, что денежная система может рухнуть единомоментно, если не предпринимать никаких усилий по ее стабилизации.

Мир взаимозависим, в том числе и в финансовой сфере. Невозможность выполнения обязательств одним или несколькими игроками ведет к проблемам у остальных. А если учесть, что стран, не имеющих долгов, не так уж много, то понятно, почему мировую экономику стали сравнивать с мыльным пузырем.

В целом человечество обязано выплатить намного больше, чем производит. Здесь правила и принципы экономики уже создают социально-политические глобальные проблемы. Оказывается, что развиваться в долг невыгодно для государств. Они просто не успевают наращивать свои ресурсы в таком количестве, чтобы гасить ссуды. Приходится сокращать социальные обязательства, что приводит к возникновению напряженности.

Экологические вопросы

Когда рассматривают глобальные политические проблемы современности, наряду сдругими называют негативное влияние человека на состояние окружающей среды. Планета у нас одна.

Но, к сожалению, пока мы ее разрушаем. Промышленность в целом влияет на глобальные процессы на планете. Здесь следует говорить о климатических сдвигах, таянии ледников, смене направления океанических течений и так далее. Любой из названных процессов может привести к таким переменам климата, что жизнь человечества окажется под угрозой.

Часть специалистов считает, что общество не может повлиять на негативные явления, они идут сами собой. То есть таяние ледников – такая же закономерность, как смена магнитных полюсов. Тем не менее экосистема требует пристального внимания и, естественно, крайне бережного к себе отношения.

Глобальная проблема: терроризм

Вышеописанные противоречия, будоражащие общество изнутри, привели к тому, что люди стали браться за оружие. Если подходить к проблеме в глобальном смысле, то можно увидеть, что их действия основаны не на стремлении к реализации неких агрессивных планов, а на желании добиться справедливости.

Тем не менее общество находится под постоянной угрозой полного уничтожения. Ведь террористы могут получить доступ не только к стрелковому оружию. Ныне есть возможности создать или захватить более страшное оружие массового поражения, о последствиях использования которого отдельной группой людей страшно думать. Кроме того, опасные промышленные предприятия (к примеру, атомные электростанции) также могут стать объектами нападения. Понятно, что техногенные катастрофы повлияют на всю планету. Примеры уже есть. Это Чернобыльская катастрофа или авария на Фукусиме. Терроризм как глобальная проблема современности носит самый актуальный и насущный характер.

Комплексный подход

Чтобы справиться с вызовами и противоречиями, простого подхода недостаточно. Все проблемы взаимосвязаны и прочно переплетены. Считается, что решить их можно с использованием концептуальных методов. То есть должна быть разработана глубинная программа, затрагивающая основные мировоззренческие аспекты существования человечества. Например, идея по снижению потребления, переориентации на иные ценности может снизить уровень напряжения сразу в нескольких сферах.