Тест с ответами по теме социальная педагогика – пройти тест онлайн бесплатно

Авторам

8-800-333-85-44

Оформить заявку

Вход

- Справочник

- Онлайн-калькуляторы

- Тесты с ответами

Выполним любые типы работ

- Курсовые работы

- Рефераты

- Контрольные работы

- Отчет по практике

- Эссе

Педагогика

Педагогика

Педагогика

Педагогика

Педагогика

Педагогика

Педагогика

Педагогика

Контрольная работа

от 1 дня /

от 100 руб

Курсовая работа

от 5 дней /

от 1800 руб

- Реферат

от 1 дня /

от 700 руб

Онлайн-помощь

от 1 дня /

от 300 руб

Оставляй заявку — и мы пройдем все тесты за тебя!

Факторы социализации личности — Сиеста Доставка еды

Содержание

Мезофакторы социализации: регион, смк, субкультура

Регион – часть

страны, представляющая собой целостную

социально-экономическую систему,

обладающая общностью экономической,

политической и духовной жизни, общим

историческим прошлым, культурным и

социальным своеобразием.

Регион – это пространство, на котором происходит социализация человека, формирование, сохранение и трансляция норм образа жизни, сохранение и развитие (или наоборот) природных и культурных богатств.

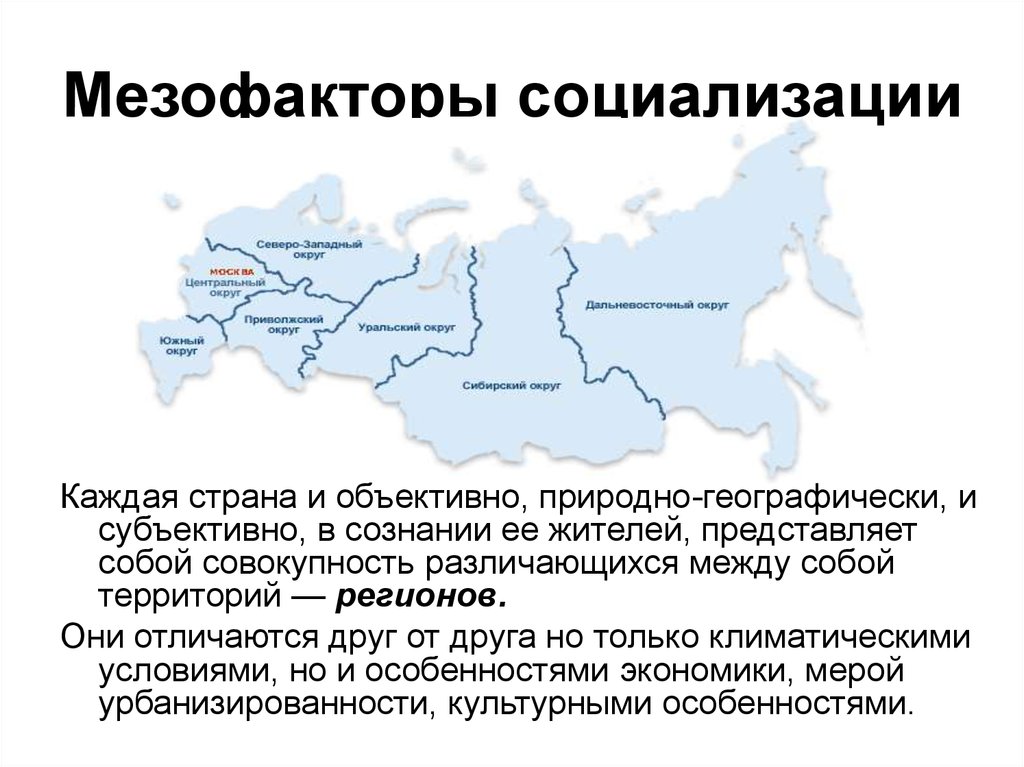

Каждая страна представляет собой совокупность различающихся между собой территорий-регионов. В России они довольно обширны (Северо-Западный, Центральный, Центрально-Черноземный, Поволжский, Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский и Дальневосточный). Однако в различных документах и в обыденной жизни регионом обычно называют меньшие территории – административные единицы: области, края, республики.

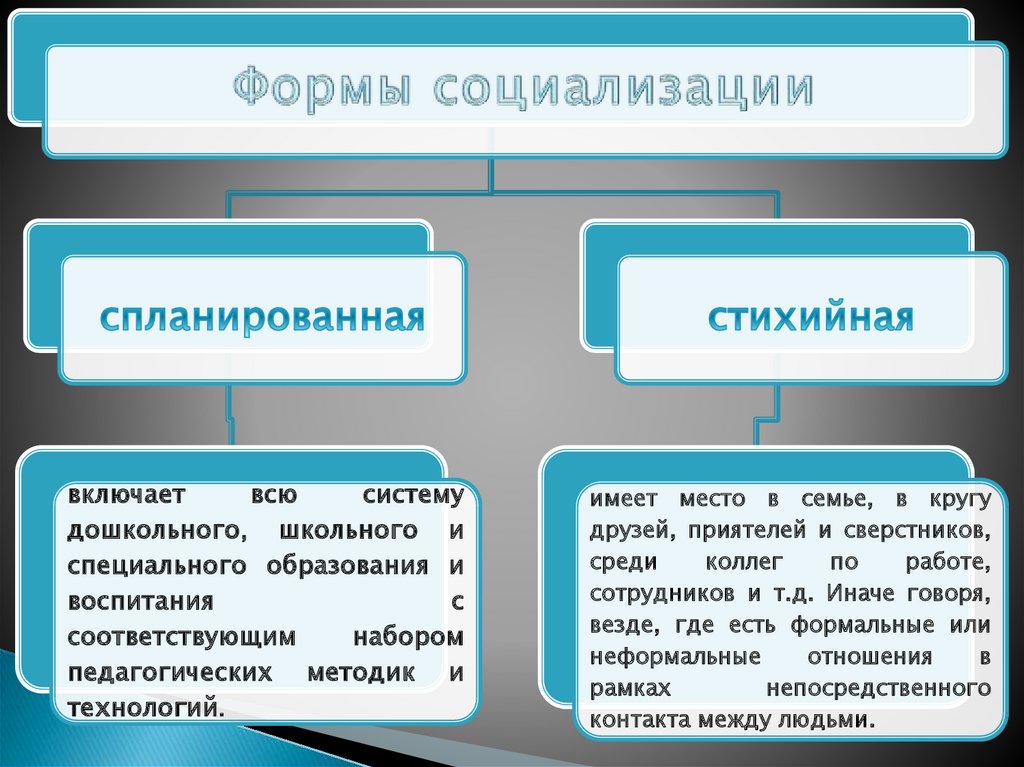

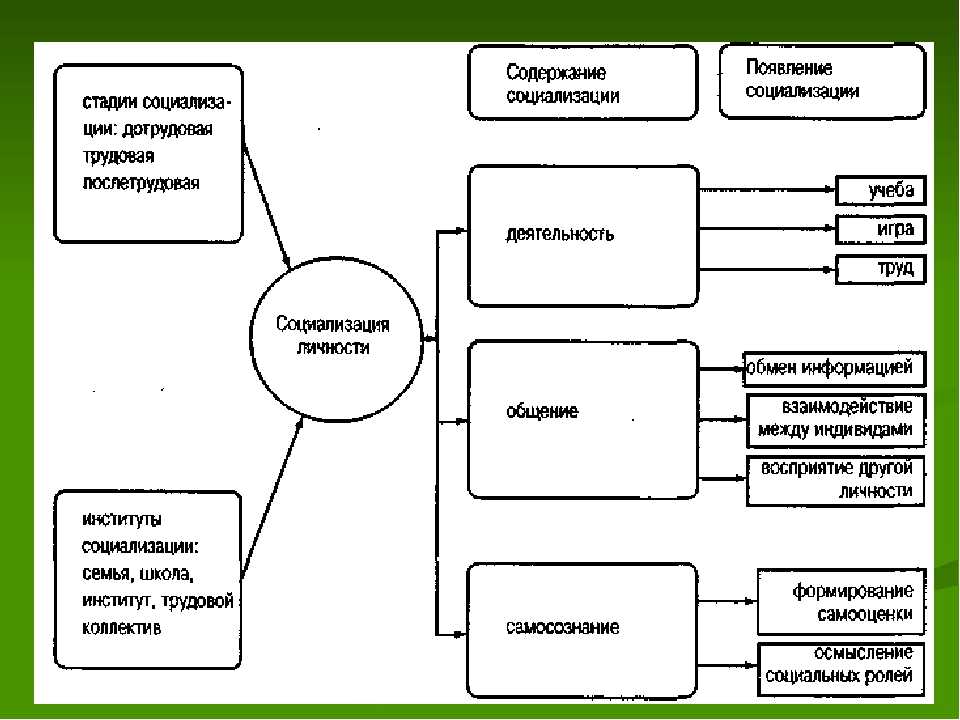

Составляющими процессами социализации являются стихийная социализация, относительно направляемая социализация и социально контролируемая.

1. Регион можно

рассматривать как фактор стихийной

социализации.

Влияние

региональных условий на социализацию

имеет различный характер и определяется

рядом характерных особенностей

региона.

1. Природно-географические особенности региона (ландшафт, климат, полезные ископаемые и т.д.) во многом определяют степень его урбанизированности, характер экономики, количество и меру стабильности населения, т.е. опосредствованно влияют на многие аспекты социализации жителей. Климат может оказывать и непосредственное влияние на человека, на его здоровье, работоспособность, психическое состояние, продолжительность жизни.

3. Климат и экономика определяют степень и характер урбанизированности региона. Степень урбанизированности региона влияет на создание условий для социального и культурного развития и самореализации населяющих его людей, определяет мобильность жителей в различных аспектах (социальном, территориальном, профессиональном и др.).

4. Социально-экономические особенности региона – это типы и характер производства на его территории, перспективы развития региона, профессиональный состав жителей и их уровень жизни, экономические связи с другими регионами.

5. Социально-демографические особенности региона – это национальный состав населения, его половозрастная структура, типы семей (полные-неполные, однодетные-многодетные и т. п.), миграционные процессы. Все эти характеристики играют очень важную роль в социализации подрастающих поколений.

Регионы различаются:

По этническому составу населения.

В одних преобладает моноэтнический

состав. В других относительно равномерно

сочетаются два-три этноса (русские и

татары в Татарстане; русские, татары,

башкиры – в Башкортостане). В ряде

регионов образовался этнический

коктейль (Дагестан, Краснодарский

край, Москва).

В одних преобладает моноэтнический

состав. В других относительно равномерно

сочетаются два-три этноса (русские и

татары в Татарстане; русские, татары,

башкиры – в Башкортостане). В ряде

регионов образовался этнический

коктейль (Дагестан, Краснодарский

край, Москва).По степени стабильности населения. В ряде регионов значительно выше среднего по стране процент жителей с криминальным прошлым и (или) настоящим.

Демографические характеристики региона существенно влияют на ценностные ориентации и стиль жизни детей, подростков, юношей, на их установки в сфере межличностных отношений в целом, а также межвозрастных, межполовых и межэтнических отношений, на социально-психологическую ситуацию в регионе.

6. Исторические

и культурологические региональные

различия проявляются

в свойственных населению нравах, стиле

жизни, обычаях и приметах, традициях,

народных праздниках и играх, фольклоре,

архитектуре и интерьере жилищ.

Все вышесказанное влияет на стихийную социализацию населения в регионе, а также на то, в каком направлении и как происходит самоизменение его жителей. Об этом свидетельствуют различия в ценностных ориентациях в профессиональной сфере, в массовых идеологических установках (это показывают предпочтения той или иной партии на выборах), в семейных отношениях и т. д. Это подтверждает и различие в уровне экономической активности населения, мера его приспособляемости к меняющимся условиям. Наконец, об этом говорят и различия в уровне и характере противоправного поведения и преступности населения вообще и несовершеннолетних в частности.

Объективные

характеристики региона,

сложившиеся в нем условия можно

рассматривать как предпосылки относительно

направляемой социализации подрастающих поколений, которые зависят

во многом от социально-экономической

политики региональных властей. В

данном случае речь идет о региональной

политике в масштабах субъектов Российской

Федерации (республик, краев, областей).

В

данном случае речь идет о региональной

политике в масштабах субъектов Российской

Федерации (республик, краев, областей).

Влияние на относительно направляемую социализацию в масштабах региона предполагает, что законодательная и исполнительная ветви власти целенаправленно решают несколько задач:

1) Власть осуществляет анализ актуального состояния дел в регионе, долгосрочной и среднесрочной социокультурной и хозяйственно-экономической перспектив региона, основных видов существующей и перспективной производственной деятельности, инвестиционных проектов; оценку динамики рынка труда и сферы потребления услуг различного характера (т.

е. запрос на кадры и уровень их квалификации). Иными словами, они знают условия социализации в регионе и перспективы их изменения.

2)

Государство анализирует состояние дел

в отраслях и секторах жизнедеятельности

региона, более или менее непосредственно

влияющих на социализацию: здравоохранения,

правоохраны, социальной защиты, культуры,

науки и др. , на основании чего разрабатывают

программы их развития во взаимодействии

друг с другом в аспекте социализации.

, на основании чего разрабатывают

программы их развития во взаимодействии

друг с другом в аспекте социализации.

3) Проводят диагностику систем управления в регионе и осуществляют меры по их совершенствованию в аспекте влияния на социализацию подрастающих поколений.

Влияние региона на относительно социально контролируемую социализацию – воспитание – осуществляется в русле той политики, которую проводят в этой сфере региональные власти.

Региональная

политика в сфере воспитания включает

в себя, с одной стороны, адаптацию в

соответствии с принципом культуросообразности,

государственной политики в этой сфере

к условиям региона. С другой стороны,

она предполагает разработку нормативных

документов, выделение ресурсов,

привлечение государственных и

общественных организаций, поддержку

воспитательных инициатив, что в

совокупности должно создать необходимые

благоприятные условия для развития

и духовно-ценностной ориентации

подрастающих поколений в соответствии

с позитивными интересами человека

и запросами регионального сообщества.

Эта политика может стать реалистичной и эффективной, если органы управления решают ряд задач:

1) Изучают ситуацию социализации в регионе, позитивные реалии и тенденции, опасности для развития детей, подростков, юношей, а также предусматривают меры по использованию позитивных потенций общества, нивелированию, корректировке, компенсированию негативных тенденций социализации в регионе.

2) Инвентаризируют и картографируют актуальные и потенциальные воспитательные ресурсы региона, соответствующие инфраструктуры, при этом анализируя и оценивая, что в них избыточно, а чего явно не хватает.

3) Разрабатывают комплексные межведомственные программы и ведомственные подпрограммы, определяя в них региональные задачи и цели, меры по созданию и совершенствованию условий реализации национальных и региональных воспитательных задач и целей.

4)

Реализуя государственную и региональную

политику в сфере воспитания, в

определении его стратегии и тактики

особое внимание обращают на

использование принципа культуросообразности

воспитания, вносят в содержание, формы,

методы воспитания элементы исторически

сложившихся традиций и культуры региона.

5) Ищут способы стимулирования заинтересованности в работе с подрастающими поколениями различных организаций и социально-профессиональных групп населения региона, способствуют мобилизации их ресурсов.

6) Изыскивают пути формирования запроса на услуги, которые могут предоставить органы управления образованием и их учреждения, от различных организаций, так или иначе влияющих на социализацию подрастающих поколений; проектируют различные виды услуг и предоставляют их на различных условиях (в том числе на коммерческой основе).

7) Разрабатывают меры по обеспечению безопасности и благополучия подрастающих поколений региона, в том числе и отдельных категорий детей, подростков, юношей – реальных или потенциальных жертв неблагоприятных условий социализации.

8)

Предусматривают меры по подготовке и

переподготовке кадров для воспитательных

организаций всех типов; привлечению

к работе с подрастающими поколениями

волонтеров; педагогизации кадров

организаций, так или иначе влияющих на

социализацию.

9) Реально оценивают стоимость разработанной политики в сфере воспитания, исходя из возможностей регионального бюджета, привлечения федеральных средств, внебюджетных и частных инвестиций.

Средства массовой коммуникации (СМК) – технические средства (печать, радио, кинематограф, телевидение, компьютерные сети), с помощью которых осуществляется распространение информации (знаний, духовных ценностей, моральных и правовых норм и т. п.) на количественно большие рассредоточенные аудитории.

Рассматривая

СМК как фактор социализации, надо иметь

в виды, что непосредственным объектом

воздействия потока их информации

является не столько отдельный индивид

(хотя и он тоже), сколько сознание и

поведение больших групп людей, составляющих

аудиторию того или иного конкретного

средства массовой коммуникации –

читателей одной газеты, слушателей

определенной радиостанции, зрителей

тех или иных телеканалов, пользователей

тех или иных компьютерных сетей. В связи

с этим вопрос о том, к какой группе

факторов социализации относятся СМК,

не имеет однозначного ответа.

В связи

с этим вопрос о том, к какой группе

факторов социализации относятся СМК,

не имеет однозначного ответа.

Такие телекомпании, как СNN, передающие свои программы на весь мир, можно рассматривать как почти мегафактор. «Останкино», радио «Россия», некоторые центральные газеты, чьей аудиторией в той или иной мере является вся страна, можно отнести к макрофакторам. Появление огромного количества местных студий кабельного телевидения, многочисленных сельских и районных радиостудий и газет, «приход» видео и компьютеров в семью и т. п. – все это позволяет рассматривать СМК как микрофактор социализации.

Но

главным образом СМК рассматриваются

как мезофактор социализации. Это

позволяют сделать материалы массовых

опросов, свидетельствующие о повышении

уровня избирательного потребления

информации. Просмотр телепередач,

чтение газет и радиослушание становятся

средствами все более тщательного выбора.

Основную массу населения интересуют

в первую очередь обстоятельства

повседневной жизни, поэтому этот выбор

совершается чаще в пользу региональных

СМК, по которым идет соответствующая

информация.

Составляющими процессами социализации являются стихийная социализация, относительно направляемая социализация и социально контролируемая.

Влияние СМК на стихийную социализацию определяется несколькими обстоятельствами.

1. СМК выполняют рекреативную роль, так как во многом определяют досуговое времяпрепровождение людей, как групповое, так и индивидуальное. Такой досуг отвлекает их от повседневных забот и обязанностей.

2. Релаксационная роль СМК. Для большей части подростков просмотр телепередач, прослушивание музыкальных записей, работа с компьютером, чтение являются своеобразной компенсацией дефицита межличностных контактов, средством отвлечения при возникновении осложнений в общении со сверстниками; средством снятия ощущения одиночества; способом отгородиться от родителей и т.д.

3.

Большую роль играют СМК в

развитии человека. Исследования

показывают, что влияние СМК на развитие

человека хотя и неоднозначно, но в целом

позитивно. Американские ученые Шрам,

Лайл и Паркер в 1961 г. пришли к выводу о

том, что просмотр телепередач ускоряет

развитие ребенка почти на целый год,

особенно к тому времени, когда он идет

в школу, учит его рассуждать, дает знания,

расширяет кругозор. Исследования,

проводившиеся во Франции, показали, что

телесмотрение значительно влияет на

представления и кругозор малообразованных

слоев населения.

Американские ученые Шрам,

Лайл и Паркер в 1961 г. пришли к выводу о

том, что просмотр телепередач ускоряет

развитие ребенка почти на целый год,

особенно к тому времени, когда он идет

в школу, учит его рассуждать, дает знания,

расширяет кругозор. Исследования,

проводившиеся во Франции, показали, что

телесмотрение значительно влияет на

представления и кругозор малообразованных

слоев населения.

4. Особую роль в стихийной социализации подрастающих поколений играют компьютерные сети: расширение контактов, возможностей обмена социокультурными ценностями, порождение и реализация новых форм символического опыта, развитие процессов воображения, изучение иностранных языков. Но, с другой стороны, она может привести к «синдрому зависимости» от компьютерной сети, способствуя сужению интересов, уходу от реальности, поглощенности компьютерными играми, социальной изоляции, ослаблению эмоциональных реакций и другим негативным эффектам (Ю.О.Бабаева, А.Е.Войскунский).

СМК

как социальный институт выполняет заказ

общества и отдельных социальных групп

(в основном обладающих политической

или экономической властью) на определенное

влияние на население в целом, а также

на отдельные возрастные и социальные

слои. Это позволяет считать, что СМК оказывают относительно

направляемое влияние на социализацию.

Отметим лишь два аспекта этого влияния:

Это позволяет считать, что СМК оказывают относительно

направляемое влияние на социализацию.

Отметим лишь два аспекта этого влияния:

1. СМК влияют на усвоение людьми всех возрастов широкого спектра социальных норм и на формирование у них ценностных ориентации в сфере политики, экономики, идеологии, права и пр.

2. СМК представляют собой систему неформального образования, просвещения различных слоев населения. Как источник информации и просвещения СМК наиболее интенсивно используют люди более старших возрастов. Но все пользователи СМК приобретают весьма разнообразные, противоречивые, несистематизированные сведения по самым разнообразным вопросам общественной и политической жизни.

Как показывают исследования, тот набор СМК (программы ТУ, радио, конкретные газеты и т.д.), которыми пользуется человек, создает специфический для него информационный мир. Он существенно различается даже у жителей одного города.

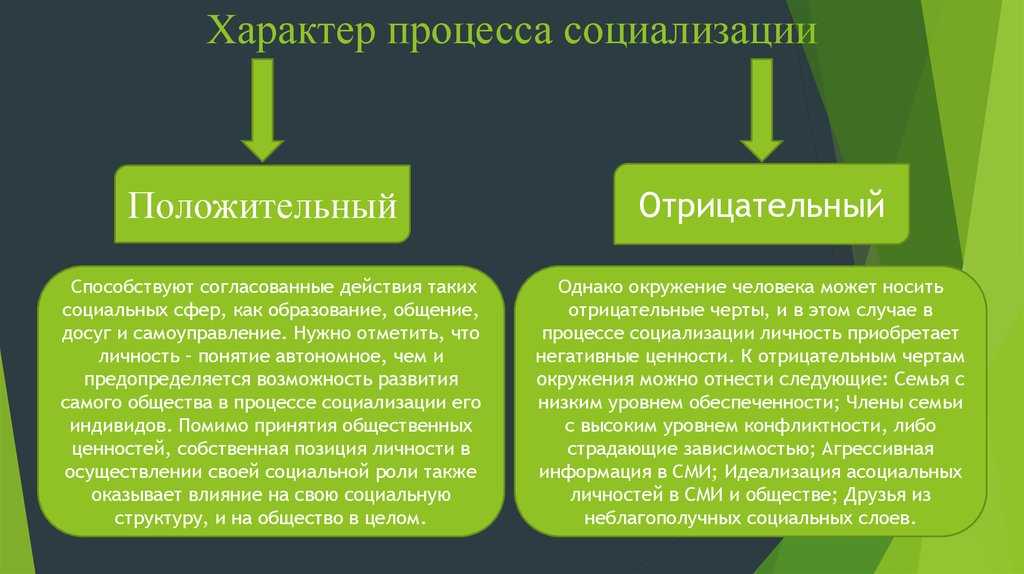

Самоизменение

человека в

процессе социализации под влиянием СМК

идет в различных аспектах и имеет как

положительный, так и отрицательный

вектор.

Особо следует отметить в связи с этим то, что в последнее время набирает силу тенденция превращения СМК в сферу самореализации человека. К давно существующей переписке читателей с газетами и журналами добавились передачи радио и телевидения с прямым участием слушателей и зрителей. Развитие электронных систем породило совершенно новый вид коммуникации и самореализации – взаимодействие человека с определенными интересующими его по тем или иным причинам партнерами, которое позволяет ему найти единомышленников и выразить себя в общении с ними.

Воспитание как относительно социально контролируемая социализация в течение длительного времени использовало лишь печатные средства массовой коммуникации. Во второй половине XX столетия стали использовать возможности кино, и главным образом телевидения, в процессе обучения.

Система

воспитания до недавнего времени не

ставила перед собой цель подготовки

подрастающих поколений к взаимодействию

со всеми средствами массовой коммуникации. В современных условиях, овладение

человеком умением использовать

познавательный потенциал, который

они несут, приобретает большое значение.

В связи с этим особым аспектом социального

воспитания становится так называемое

медиаобразование, характеристику

которого в отечественной науке дал

А.В.Шариков.

В современных условиях, овладение

человеком умением использовать

познавательный потенциал, который

они несут, приобретает большое значение.

В связи с этим особым аспектом социального

воспитания становится так называемое

медиаобразование, характеристику

которого в отечественной науке дал

А.В.Шариков.

Медиаобразование (от лат. media – средства) – изучение воспитуемыми закономерностей массовой коммуникации. Его задачи: подготовить подрастающие поколения к жизни в современных информационных условиях, к восприятию информации (научить человека понимать ее – «декодировать» сообщения, критически оценивать их качество), осознавать последствия ее воздействия на психику, овладевать способами общения на основе невербальных форм коммуникации с помощью технических средств.

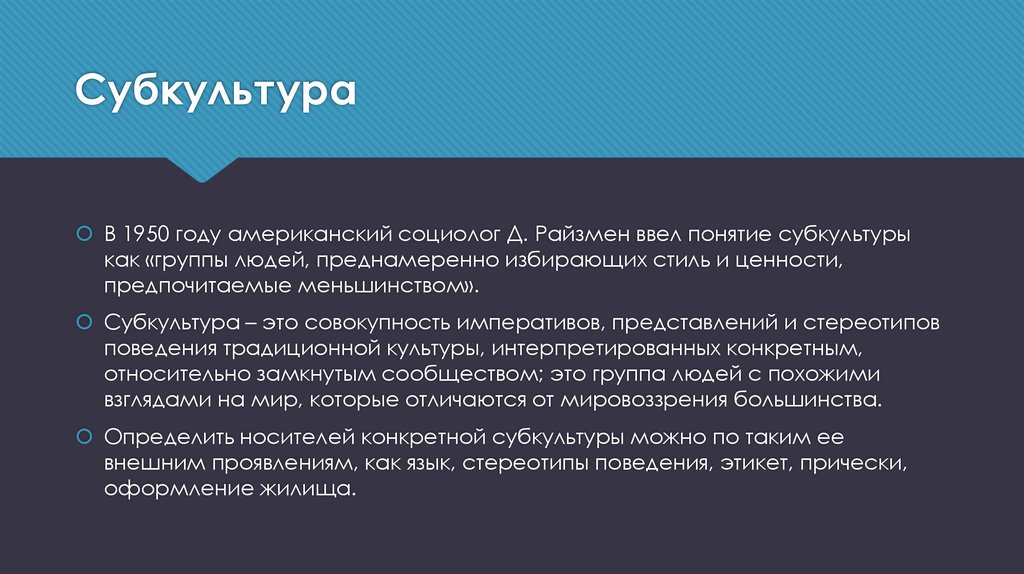

Субкультура (от лат. sub

– под и культура) – совокупность

специфических социально-психологических

признаков (норм, ценностей, стереотипов,

вкусов и т.п.), влияющих на стиль жизни

и мышления, определенных номинальных

и реальных групп людей и позволяющих

им осознать и утвердить себя в качестве

«мы», отличного от «они», т. е. остальных

представителей социума.

е. остальных

представителей социума.

Социальной базой формирования той или иной субкультуры могут быть возрастные, социальные и профессиональные слои населения, а также контактные группы внутри них, религиозные секты, объединения сексуальных меньшинств, массовые неформальные течения (хиппи, феминистки, экологисты), преступные группы и организации, объединения по роду занятий (охотники, картежники, филателисты, компьютерщики и т.д.).

Субкультура – это автономное относительно целостное образование.

Признаки субкультуры:

1) Ценностные ориентации носителей той или иной субкультуры определяются ценностями и социальной практикой общества, интерпретированными и трансформированными в соответствии с характером субкультуры (просоциальностью, асоциальностью, антисоциальностью), возрастными и иными специфическими потребностями, стремлениями и проблемами ее носителей.

2)

Нормы поведения, взаимодействия и

взаимоотношений, присущие

субкультурам, существенно различаются

по содержанию, сферам и мере их

регулятивного влияния.

3) В контактных субкультурных группах существует более или менее жесткая статусная структура. Статус – положение человека в системе межличностных отношений той или иной группы, обусловленное его достижениями в значимой для нее жизнедеятельности, репутацией, авторитетом, престижем, влиянием.

4) Предпочитаемые носителями субкультуры источники информации обычно имеют по своей значимости такую иерархию:

каналы межличностной коммуникации;

газеты, журналы, передачи радио, ТУ, сайты («страницы») в Internet’е, рассчитанные на носителей данной субкультуры;

преимущественно определенные программы или передачи радио и телевидения, конкретные рубрики газет и журналов.

Информация,

получаемая из этих источников, отобранная,

трансформированная и воспринятая в

соответствии с характерными для

субкультуры ценностными ориентациями,

определяет во многом содержание

общения ее носителей.

В каждой субкультуре можно обнаружить выраженные общие для ее носителей увлечения, вкусы, способы свободного времяпрепровождения, которые определяются их возрастными и социокультурными особенностями, условиями их жизни и имеющимися у них возможностями, а также модой.

Мода легко распространяется от одной социальной группы к другой, претерпевая при этом значительные трансформации, которые зависят от характера той среды, в которой мода функционирует (половозрастного и социокультурного состава, ценностных ориентации, условий жизни и пр.). В связи с этим можно говорить об особенностях моды тех или иных субкультур.

Мода

определяет и другую характерную черту

подростково-юношеской субкультуры – музыкальные

пристрастия. Увлечения

теми или иными направлениями или группами

имеют возрастные, социально-культурные,

групповые и региональные особенности.

Одно из условий престижа в обществе

сверстников – компетентность в

современной музыке (знание музыкальных

групп, их солистов и лидеров, их

биографии и дискографии), обладание

современной аппаратурой и музыкальными

записями.

Одним из наиболее очевидных признаков субкультуры является жаргон – своеобразный диалект, отличающий ее носителей.

Жаргон – явление многослойное, включающее в себя ряд групп слов и выражений. Так, в подростково-юношеском жаргоне можно выделить четыре группы. Первая – общеупотребительные слова и выражения, получившие в жаргоне иное содержательное значение (капуста, зелень – доллары, предки, шнурки – родители, упакован выше крыши – очень модно одет). Вторая – общеупотребительные слова и выражения, которым в жаргоне придается многозначная экспрессивная окраска, что позволяет употреблять их в значительно большем количестве случаев, чем это принято речевыми нормами (железно, крутой). Третья – слова, бытующие только в жаргоне (баксы, салага, клевый, прикид – одежда, англицизмы, слова из блатной лексики). Четвертая – слова и выражения, употребляемые лишь в отдельных регионах, в том числе и имеющие корни в областных диалектах.

В

каждой субкультуре рождается и бытует

свой фольклор

– комплекс

словесных, музыкальных, игровых,

изобразительных видов творчества.

Словесный вид творчества включает в себя различные предания из истории сообщества носителей субкультуры, о жизни и «деяниях» ее легендарных представителей, специфические по содержанию, стихотворные и прозаические произведения, анекдоты, а в детской субкультуре – считалки, дразнилки, страшилки и пр.

Музыкальный фольклор – это, как правило, песни, выражающие определенное мировосприятие и отношение к окружающему, чувства и стремления, особенности стиля жизни и мышления, отражающие и пропагандирующие ценности и нормы субкультуры, рассказывающие о каких-либо реальных или мифических событиях в жизни ее носителей.

Игры могут быть как созданные в рамках субкультуры (интеллектуальные, карточные – в девиантных, подвижные – в детской и т.д.), так и общеизвестные (нередко в той или иной мере модифицированные), которые стали значимыми как признак принадлежности играющих к той или иной субкультуре.

Среди

изобразительных видов фольклорного

творчества следует выделить граффити. Термин «граффити» происходит от

итальянского «graffito»

и означает «проводить линии», «писать

каракулями», «выцарапывать». Он

обозначает всякую неразрешенную

надпись, знак, сделанные любым способом

(мелом, ручками и карандашами,

маркерами, краской, выцарапанные или

выбитые) на объектах общественной и

частной собственности (на стенах домов,

заборах, скамейках, в транспорте, в

туалетах, лифтах, на лестницах, на партах

и столах и даже на памятниках культуры).

Граффити содержат разнообразные

сообщения, ругательства, изречения,

рисунки, символы. Граффити – средство

утверждения групповой идентичности

носителей субкультуры (написание имен

рок-идолов, названий спорткоманд и

т.д.), протест против социальных и

культурных норм (изображение

табуируемых слов и символов, соответствующие

сентенции и призывы и т. д.), отражение

злобных реакций на конкретных людей и

этнические группы (А.А.Скороходова).

Термин «граффити» происходит от

итальянского «graffito»

и означает «проводить линии», «писать

каракулями», «выцарапывать». Он

обозначает всякую неразрешенную

надпись, знак, сделанные любым способом

(мелом, ручками и карандашами,

маркерами, краской, выцарапанные или

выбитые) на объектах общественной и

частной собственности (на стенах домов,

заборах, скамейках, в транспорте, в

туалетах, лифтах, на лестницах, на партах

и столах и даже на памятниках культуры).

Граффити содержат разнообразные

сообщения, ругательства, изречения,

рисунки, символы. Граффити – средство

утверждения групповой идентичности

носителей субкультуры (написание имен

рок-идолов, названий спорткоманд и

т.д.), протест против социальных и

культурных норм (изображение

табуируемых слов и символов, соответствующие

сентенции и призывы и т. д.), отражение

злобных реакций на конкретных людей и

этнические группы (А.А.Скороходова).

Субкультура и стихийная социализация

Субкультуры

играют огромную роль в социализации

потому, что они представляют собой

специфический способ дифференциации

развитых национальных культур, их

влияния на те или иные общности, а также

маркирования (обозначения) социальной

и возрастной структуры общества.

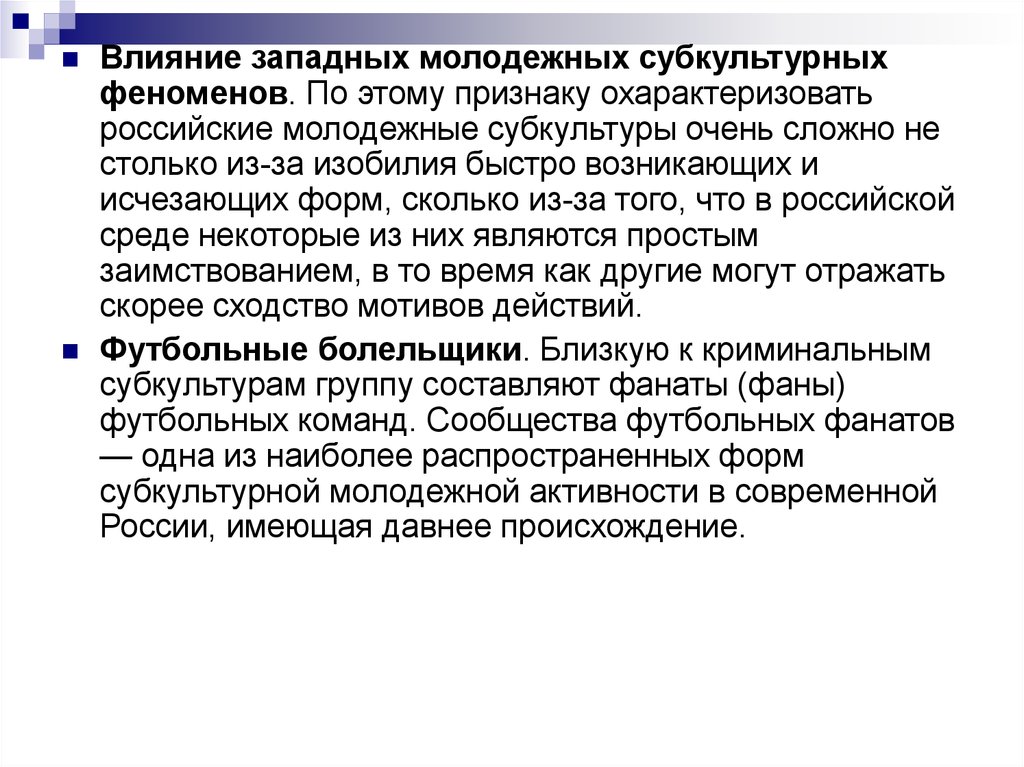

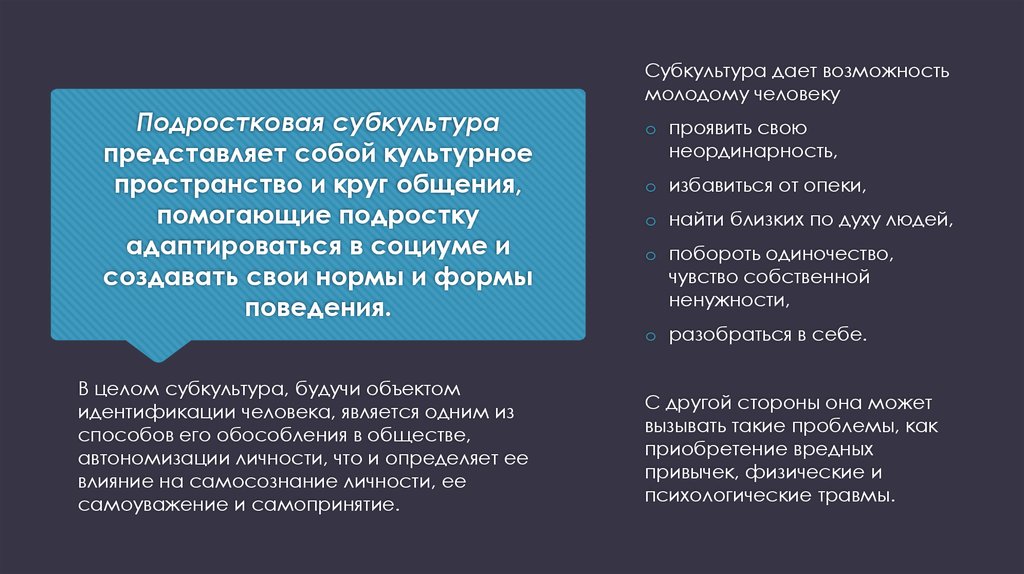

Влияние субкультуры на социализацию детей и особенно подростков и юношей очень сильно, что позволяет рассматривать его как специфический механизм социализации, который условно можно назвать стилизованным механизмом.

Влияние субкультуры наиболее явно прослеживается в ряде аспектов.

В первую очередь, имея более или менее явные особенности, ценностные ориентации субкультуры влияют на отношения ее носителей к миру и с миром, на их самоосознание и самоопределение, на выбор сфер и предпочитаемых способов самореализации и т.п.

Один из конституирующих признаков подростково-юношеской субкультуры – следование моде. Так, одеваясь в соответствии с последними веяниями моды, подростки и юноши осознанно или неосознанно решают несколько задач:

выделиться по сравнению со взрослыми.

следование моде в одежде для молодежи – способ ощутить свою принадлежность к обществу сверстников, к его субкультуре, утвердить свою «похожесть на всех».

стремление выделиться среди сверстников, утвердить свою «непохожесть на всех». Достичь этого обычно проще вместе со своей приятельской или дружеской группой.

Значительное влияние на социализацию оказывает жаргон. Это связано с его специфической функцией: как бы заново открывая мир и себя в нем, подростки и юноши стремятся обозначить свои уникальные, с их точки зрения, открытия по-своему, не так, как это принято (этому и служат жаргонные слова и выражения). Кроме того, с помощью жаргонных слов и выражений подростки и юноши пытаются компенсировать эмоциональную и «словарную» невозможность выразить свои переживания и чувства. Жаргонные слова и выражения оказывают «прямо организующее влияние на всю речь, на стиль, на построение образов (М.Бахтин) у носителей субкультуры».

Влияние

субкультуры на социализацию подростков

и юношей идет и через свойственные

им музыкальные пристрастия. В частности,

благодаря своей экспрессивности, связи

с движениями и ритмом музыка позволяет

молодым людям пережить, выразить,

оформить свои эмоции, смутные чувства

и ощущения, которые невозможно передать

словами, что так необходимо в этом

возрасте, когда сфера интимного огромна

и очень слабо осознаваема конкретно.

Увлечение тем или иным музыкальным стилем связано обычно с вхождением в определенную группу сверстников и порой диктует соблюдение определенных ритуалов, поддержание соответствующего имиджа в одежде и поведении и даже взглядах на жизнь.

Субкультура влияет на детей, подростков, юношей постольку и в такой мере, поскольку и в какой мере группы сверстников, которые являются ее носителями, референтны (значимы) для них.

Субкультура, будучи объектом идентификации человека, является одним из способов его обособления в обществе, т.е. становится одной из ступеней автономизации личности, что и определяет ее влияние на самосознание личности, ее самоуважение и самопринятие. Все это говорит о важной роли стилизованного механизма социализации детей, подростков, юношей.

Субкультура влияет на относительно социально контролируемую социализацию – воспитание.

Педагоги

в своей работе, так или иначе, сталкиваются

с детской и (или) подростково-юношеской

субкультурами. Хотя им приходится

иметь в виду и особенности субкультур,

которые складываются в ближайшем

социальном окружении воспитательных

организаций.

Хотя им приходится

иметь в виду и особенности субкультур,

которые складываются в ближайшем

социальном окружении воспитательных

организаций.

Детская субкультура, присущая ученикам одной школы, детям микрорайона, поселка, села, обычно довольно однородна и включает в себя, по мнению М.В.Осориной, совокупность своеобразных форм активности детей, детских групп, имеющих тенденцию повторяться из поколения в поколение и тесно связанных с половозрастными особенностями психического развития и характером социализации детей.

Значительно

сложнее выглядит подростково-юношеская

субкультура. Здесь педагоги сталкиваются

наряду с общей для всех подростков

и юношей субкультурой с целым рядом ее

разновидностей. Именно в подростковом

и раннем юношеском возрастах происходит

дифференциация субкультур в рамках

общей субкультуры на просоциальные,

асоциальные и антисоциальные, ибо в

этом возрасте часть ребят входят в

криминальные группировки, вовлекаются

в тоталитарные секты, в различные

неформальные движения и т. д.

д.

Осуществляя социальное воспитание педагогам необходимо, как минимум, иметь представление об особенностях тех субкультур, с которыми сталкиваются их воспитанники, и характерных чертах подростково-юношеской субкультуры.

Знать это необходимо для того, чтобы, организуя жизнедеятельность воспитательных организаций, принимать в расчет позитивные и негативные особенности субкультур. Так, веяния моды могут отражаться, например, в быту, в оформлении интерьера помещений, а также в содержании и формах организации различных сфер жизнедеятельности (различные виды шоу, конкурсов, игр и пр., ставшие популярными благодаря телевидению).

Знание

особенностей подростково-юношеской

субкультуры и тех субкультур, с которыми

сталкиваются воспитанники, создает

предпосылки для осознанных усилий

педагогов по минимизации и коррекции

негативных влияний. В этих целях они

могут использовать возможности,

заложенные в жизнедеятельности

воспитательных организаций, и

оказывать индивидуальную помощь

воспитанникам.

Знание и принятие в расчет субкультурных особенностей предполагают необходимость для педагогов вновь и вновь осваивать «марсианский язык нового поколения» для того, чтобы иметь возможность вести диалог со своими воспитанниками, способствуя их адаптации в обществе, не нарушая в то же время личностной обособленности, уважая и принимая индивидуальность воспитанников.

Шпаргалки — Социальная педагогика — 21. Регион – мезофактор социализации

Страница 21 из 56

21. Регион – мезофактор социализации

Регион – часть государства, являющаяся целостной социально-экономической системой, имеющей общность экономической, политической и духовной жизни, общее историческое прошлое, культурное и социальное своеобразие.

В регионе происходит приобщение человека к социуму, здесь формируются, сохраняются и изменяются нормы образа жизни, а также происходит развитие и сохранение культурных и природных богатств.

Региональные условия воздействуют на социализацию, имея при этом различный характер, в зависимости от характерных особенностей региона.

Это влияет на стихийную социализацию населения в регионе, на направление происходящего самоизменения его жителей. Об этом говорят различия в ценностных ориентациях в сфере трудовой деятельности, в массовых идеологических установках, в семейных отношениях и т. д. Это подтверждает и различие в уровне экономической активности населения, мера его приспособляемости к меняющимся условиям. Наконец, об этом говорят и различия в уровне и характере противоправного поведения и преступности населения вообще и несовершеннолетних в частности.

Объективные характеристики региона и сложившиеся в нем условия можно анализировать и как предпосылки относительно направляемой социализации подрастающих поколений, зависящие во многом от социально-экономической политики региональных властей. Конечно, речь идет непосредственно о ре гиональной политике в масштабах субъектов Российской Федерации (республик, краев, областей).

Влияние на относительно направляемую социализацию в масштабах региона предполагает, что законодательная и исполнительная ветви власти как минимум целенаправленно решают поставленные перед ними задачи.

Во-первых, производят:

1) анализ актуального положения дел в регионе, а также перспективы социокультурной и хозяйственно-экономической сторон региона, основных видов действующей и перспективной производственной деятельности, инвестиционных проектов;

2) анализ динамики рынка труда и сферы потребления услуг различного характера. Иными словами, они знают условия социализации в регионе и перспективы их изменения.

Во-вторых, рассматривают состояние дел в отраслях и секторах жизнедеятельности региона, так или иначе влияющих на социализацию: здравоохранения, правоохраны, социальной защиты, культуры, науки и другого, на основании чего разрабатывают программы дальнейшего развития во взаимодействии друг с другом в свете социализации.

В-третьих, анализируют систему управления в регионе и предпринимают меры по ее совершенствованию в аспекте воздействия на социализацию подрастающих поколений.

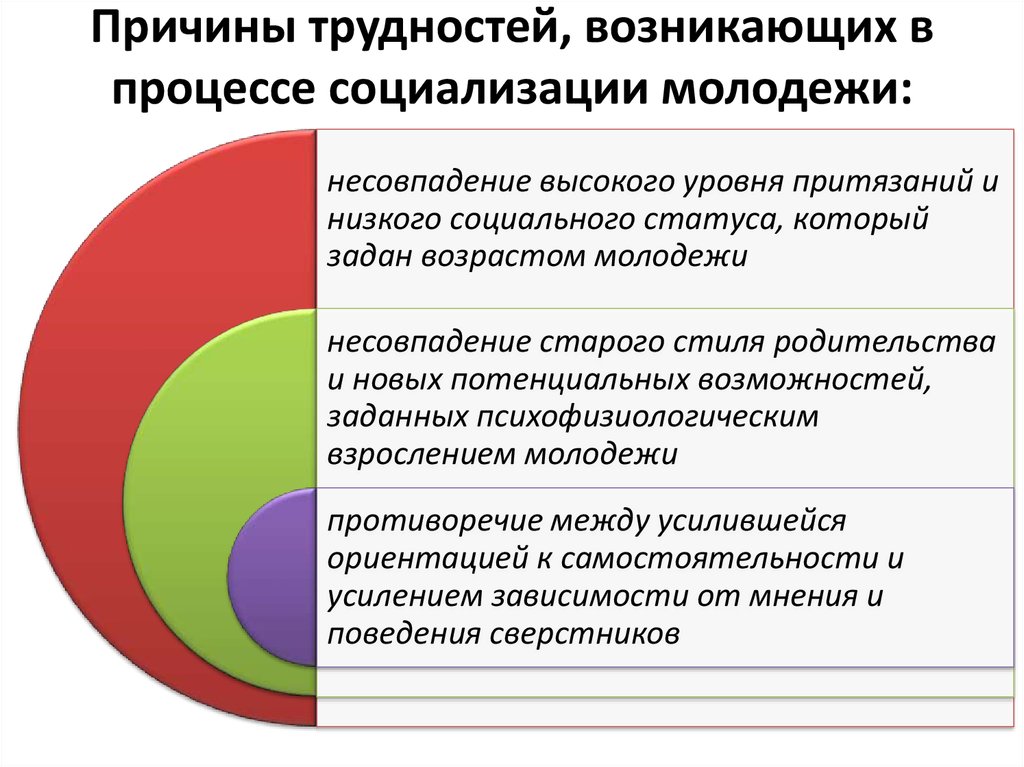

Факторы социализации и формирования личности

Под термином «социализация» в педагогической науке принято понимать становление индивидуума частью социума, в котором он находится. Иными словами, речь идет о вхождение человека в общество. Безусловно, на первом этапе круг общения ребенка весьма ограничен – сверстниками, родителями или воспитателями, затем человек вступает в ученическую среду, а также, помимо тех людей, с которыми он соприкасается в школе, он общается и с другими социальными группами. Факторы социализации и формирования личности разнообразны и могут быть рассмотрены различные вариенты.

Иными словами, речь идет о вхождение человека в общество. Безусловно, на первом этапе круг общения ребенка весьма ограничен – сверстниками, родителями или воспитателями, затем человек вступает в ученическую среду, а также, помимо тех людей, с которыми он соприкасается в школе, он общается и с другими социальными группами. Факторы социализации и формирования личности разнообразны и могут быть рассмотрены различные вариенты.

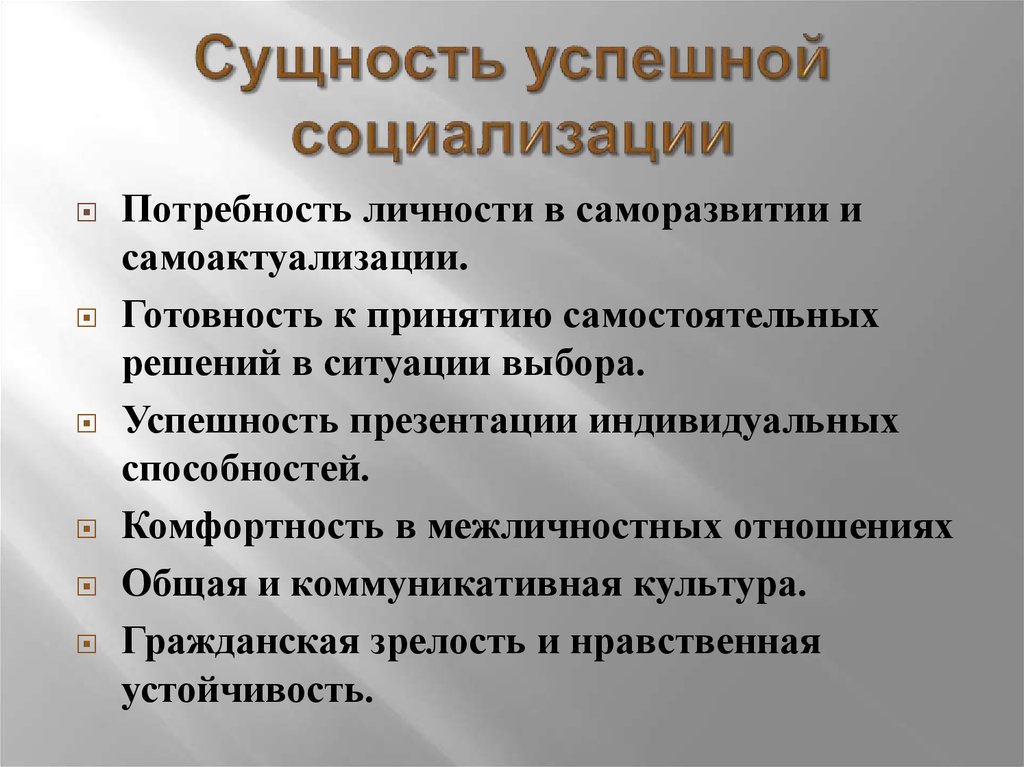

Если рассматривать идеальный вариант (который и воспринимается как одна из целей обучения и воспитания), то человек должен стать полноценным членом общества, относясь с уважением к другим его членам и взаимодействуя с ними, внося достойную лепту в жизнь этого общества. Причем под словом «общество» можно понимать и коллектив на работе, и родственников, и коллег, и друзей, и даже, в конечном итоге, целую страну. Все это и есть признаки успешной социализации.

Однако всегда ли социализация является успешной? И всегда ли вчерашний ребенок, становясь взрослым, трансформируется в ту личность, которую хотело бы видеть общество? Современные исследования в педагогике, социологии и психологии недвусмысленно свидетельствуют о том, что так бывает не всегда. Дело в том, что существуют особые факторы социализации и формирования личности, известные педагогической науке, и от влияния подобных факторов зависит успех социализации человека и формирование его личности.

Дело в том, что существуют особые факторы социализации и формирования личности, известные педагогической науке, и от влияния подобных факторов зависит успех социализации человека и формирование его личности.

Факторы социализации: взгляд изнутри

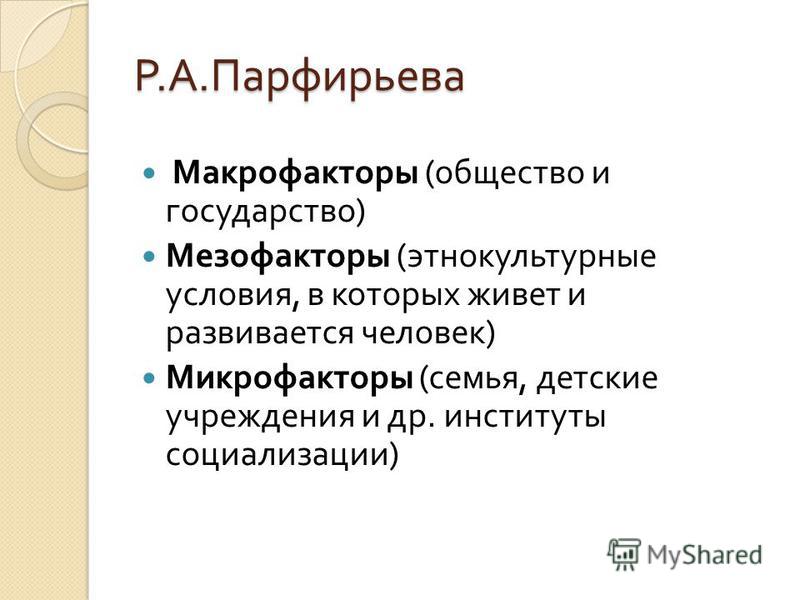

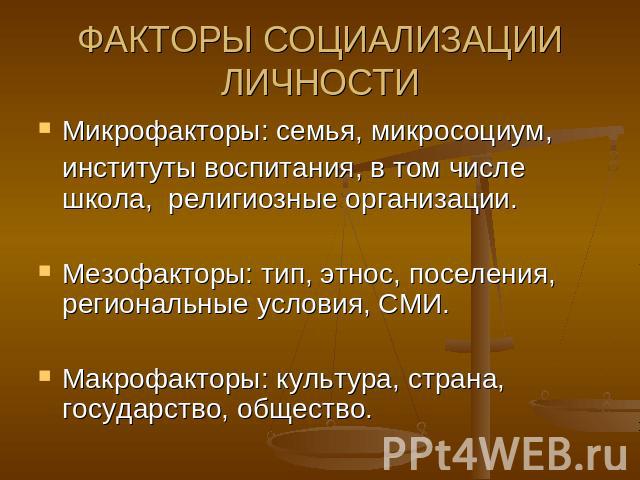

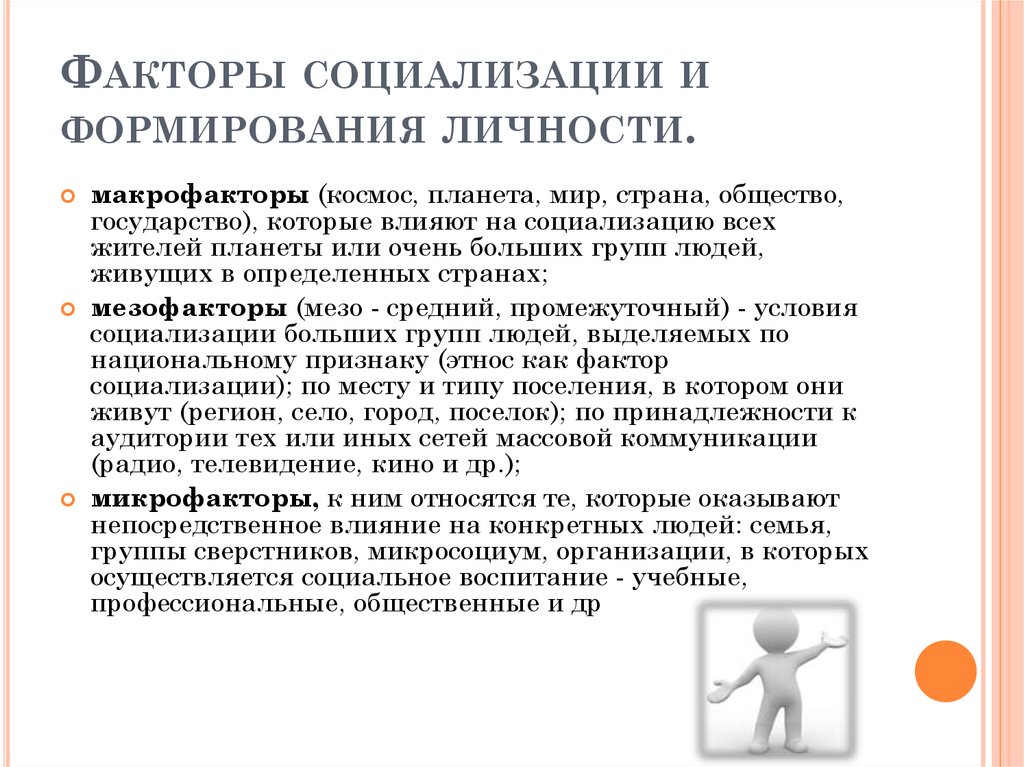

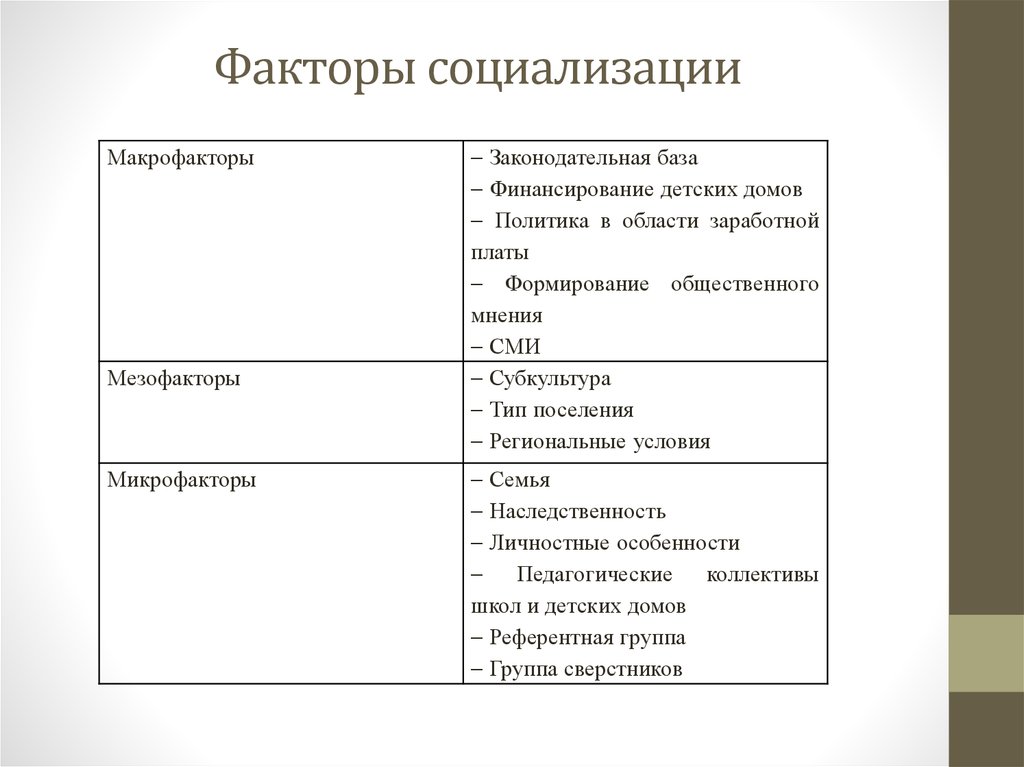

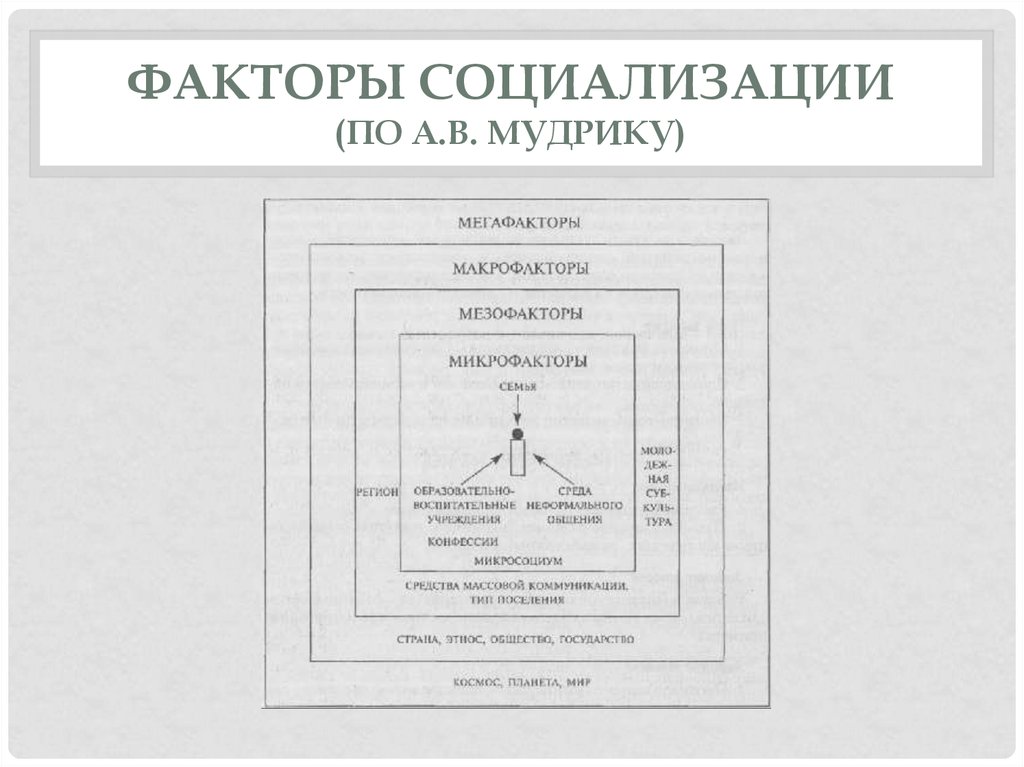

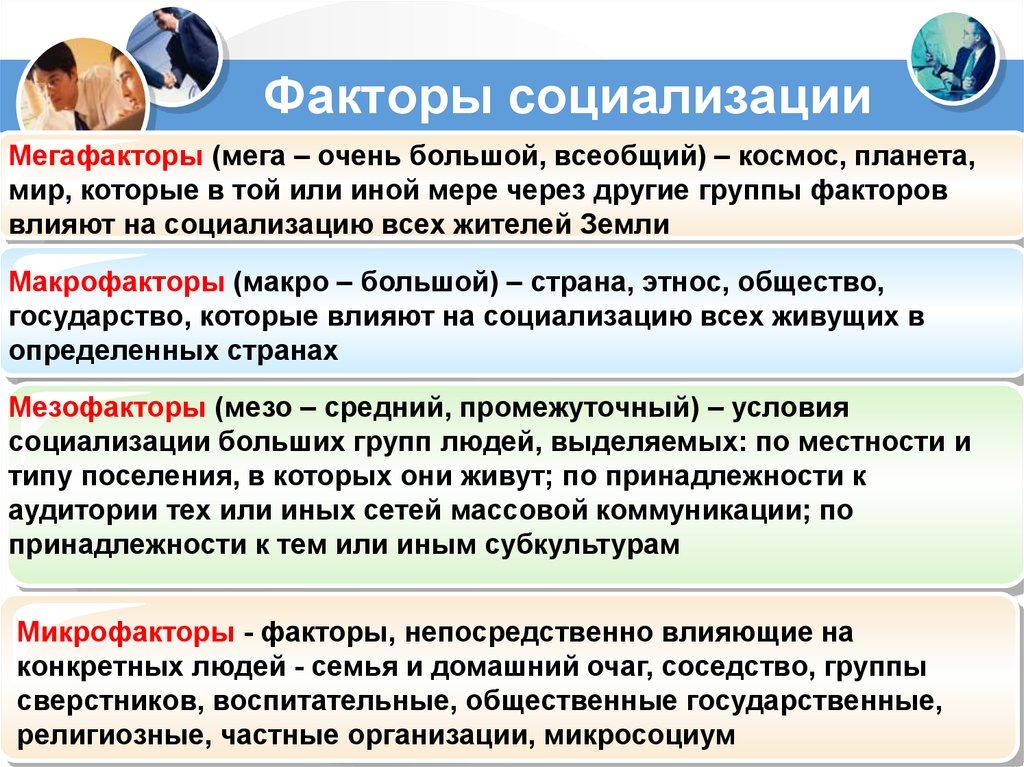

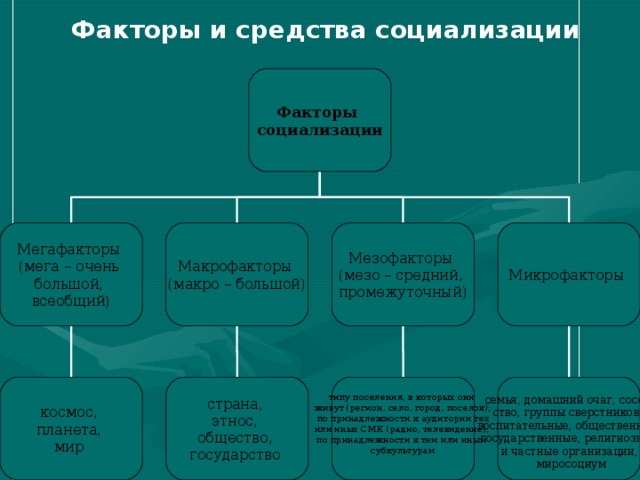

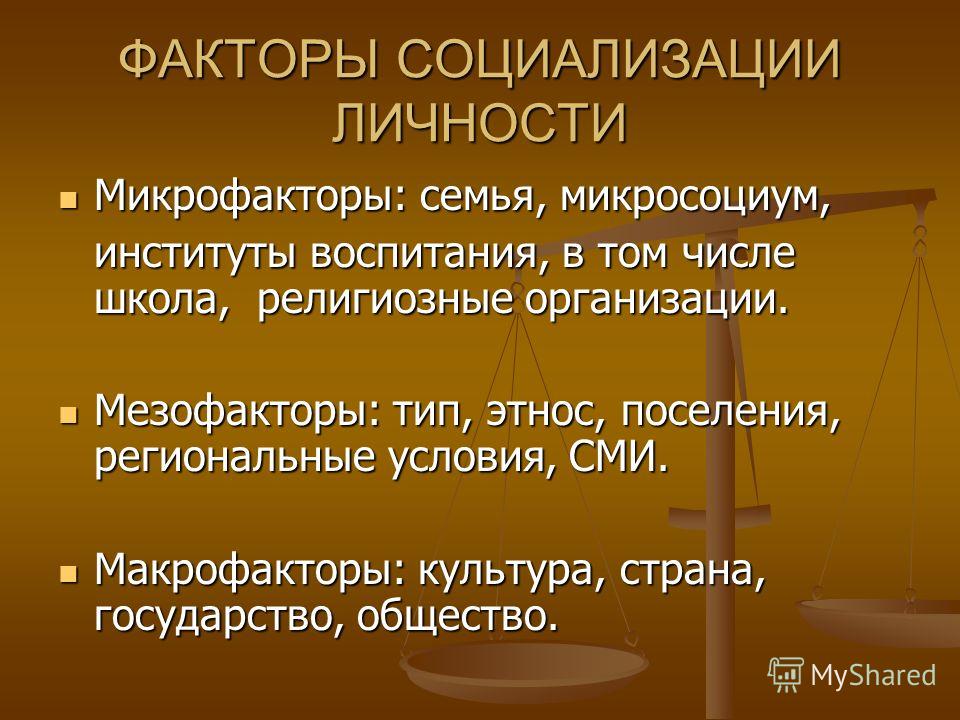

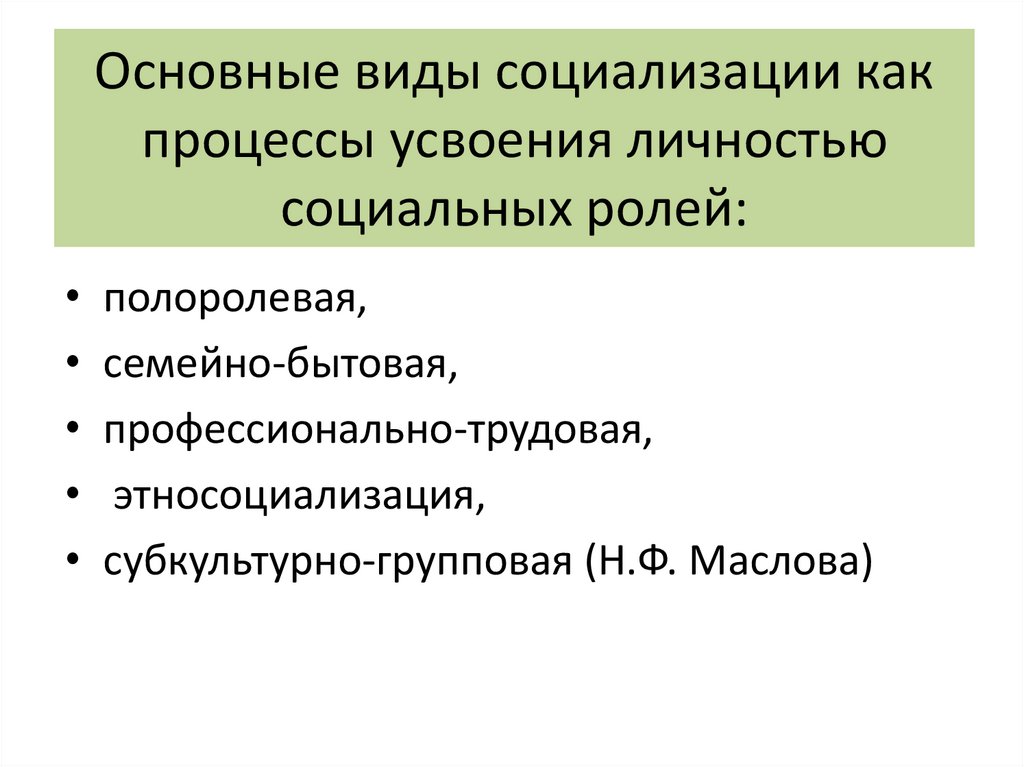

Так, отечественными педагогами факторы социализации и развития личности условно делятся на три группы:

- Макрофакторы,

- Мезофакторы,

- Микрофакторы.

Рассмотрим их подробнее.

- Макрофакторы (от греческого слова «макро» — «большой», «крцпный») – это наиболее значимые факторы, которые влияют на социализацию жителей определенного государства, культуры, государства и иногда даже всего населения Земли. К таким факторам относится, например, сфера высоких технологий, мировая культура и искусство, всемирно признанные научные достижения, окружающая среда.

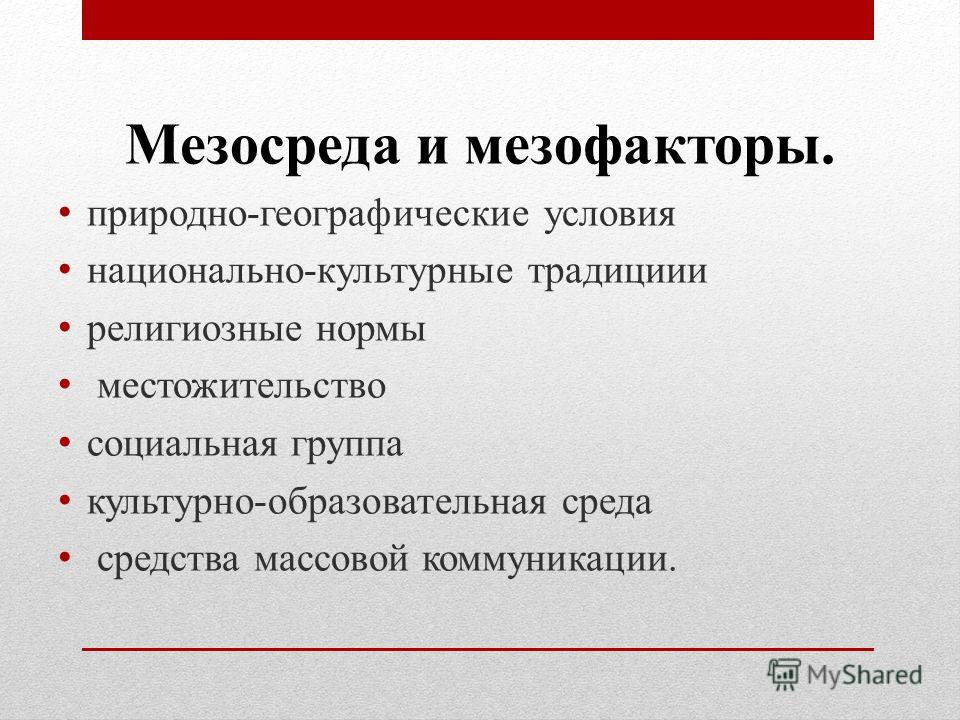

- Мезофакторы (от греческого «мезо» — «промежуточный», «средний») – это те факторы социализации и развития личности, которые создают условия социализации по принципу этнической и (или) этнокультурной принадлежности, а также по принципу их места проживания: например, такие факторы характерны для жителей какого-либо региона – города, деревни или поселка.

Например, у народов тюркского мира – один подход к семейным ценностям, а у жителей стран Скандинавии – совершенно иной. При этом примечательно, что такие факторы никак не влияют на нравственное самосознание, уровень образования, культуры и степень уважения к общечеловеческим ценностям представителей и тех, и других народов.

Например, у народов тюркского мира – один подход к семейным ценностям, а у жителей стран Скандинавии – совершенно иной. При этом примечательно, что такие факторы никак не влияют на нравственное самосознание, уровень образования, культуры и степень уважения к общечеловеческим ценностям представителей и тех, и других народов. - Микрофакторы (от греческого «микро» — «малый») – это, пожалуй, те факторы социализации и развития личности, которые напрямую влияют на каждого человека отдельности или небольшую группу лиц. Это – семейное положение родителей и родственников, профессия и связанное с ней общение, сверстники, родственники, учителя, врачи. Позднее к ним добавляются члены созданной молодыми людьми семьи (например, супруг или супруга и (или) дети и внуки). Данные факторы оказывают огромное влияние на нравственное, культурное и профессиональное развитие личности. Именно по этой причине и в России, и в других развитых странах активно ведется борьба с семейным неблагополучием, асоциальным образом жизни, неблагоприятными экономическими факторами и всем тем, что может привести к неправильному развитию личности ребенка или молодого человека, а также сформировать у него набор ложных морально-нравственных ориентиров и установок, что чревато крайне плачевными последствиями, одними из которых является вовлечение в асоциальный образ жизни, который вели родители ребенка в семье.

Особую роль здесь играет школа как институт общественного образования и медицина.

Особую роль здесь играет школа как институт общественного образования и медицина.

В то же время нельзя отрицать, что у каждого ребенка с рождения заложены те или иные генетические предрасположенности к какому-либо определенному виду деятельности или образу жизни. Последователи такой концепции называются бихевироистами (от английского слова «behavior» — «поведение»). Однако эти же ученые не отводят заложенным природным факторам решающей роли. В частности, и представители бихевиористики, и педагогической психологии считают, что решающую роль в процессах социализации и развитии личности играют факторы социализации и построенное на их основе воспитание.

Факторы ⚠️ социализации: группы, характеристики, примеры

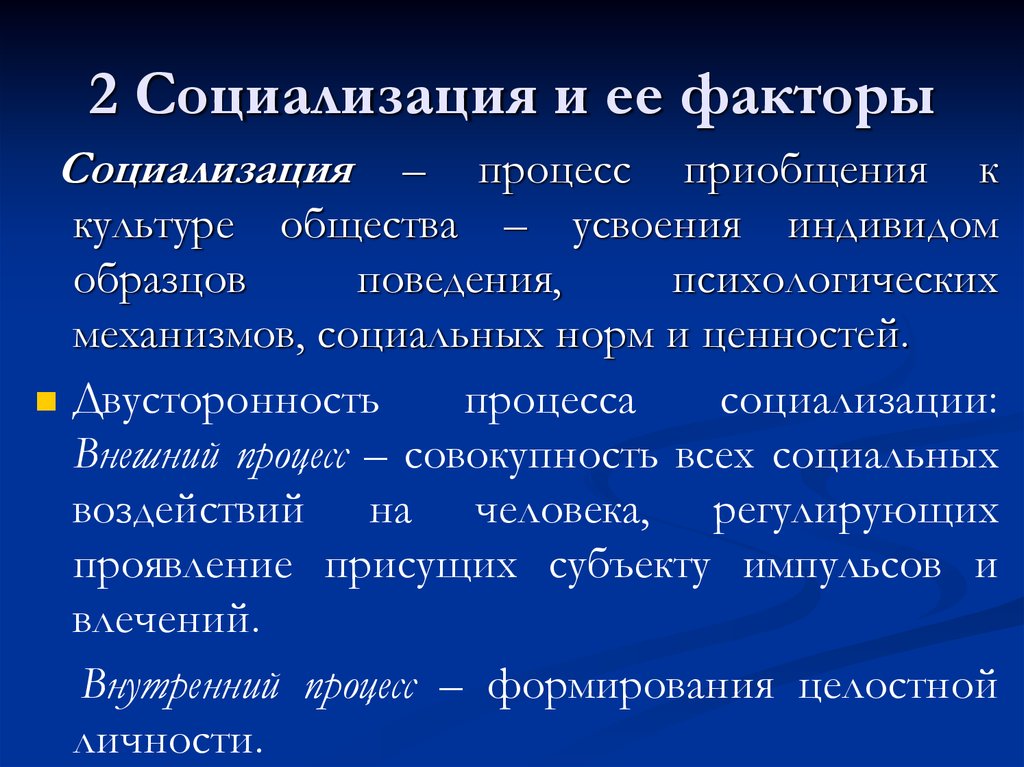

Что такое социализация личности

Определение

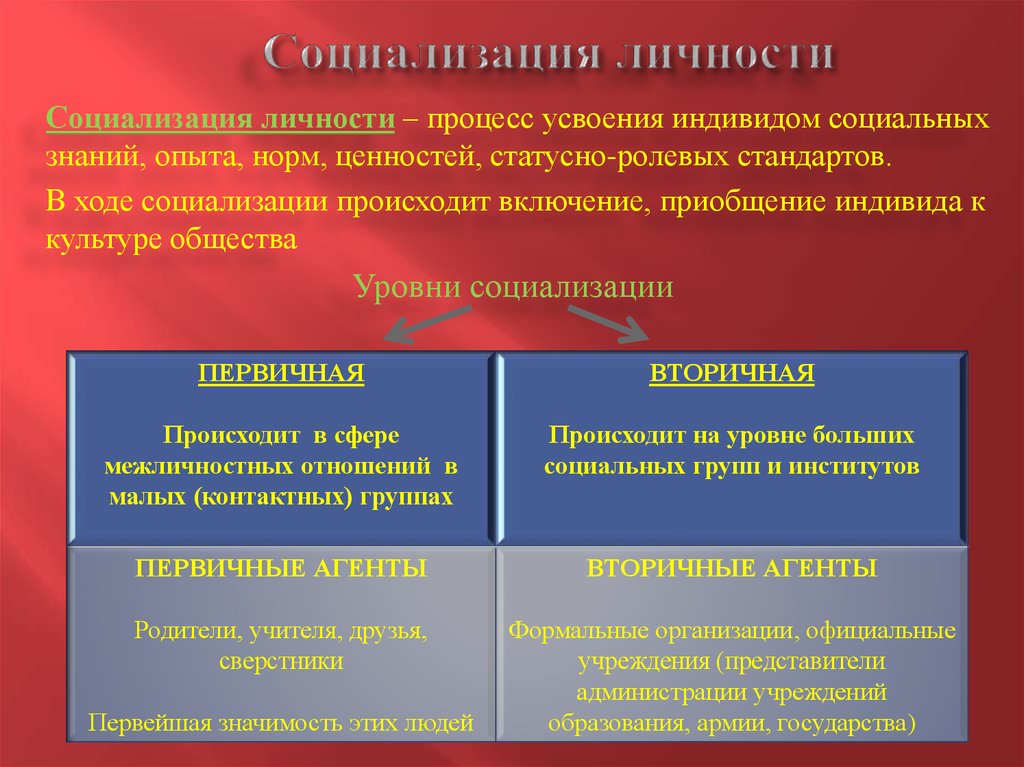

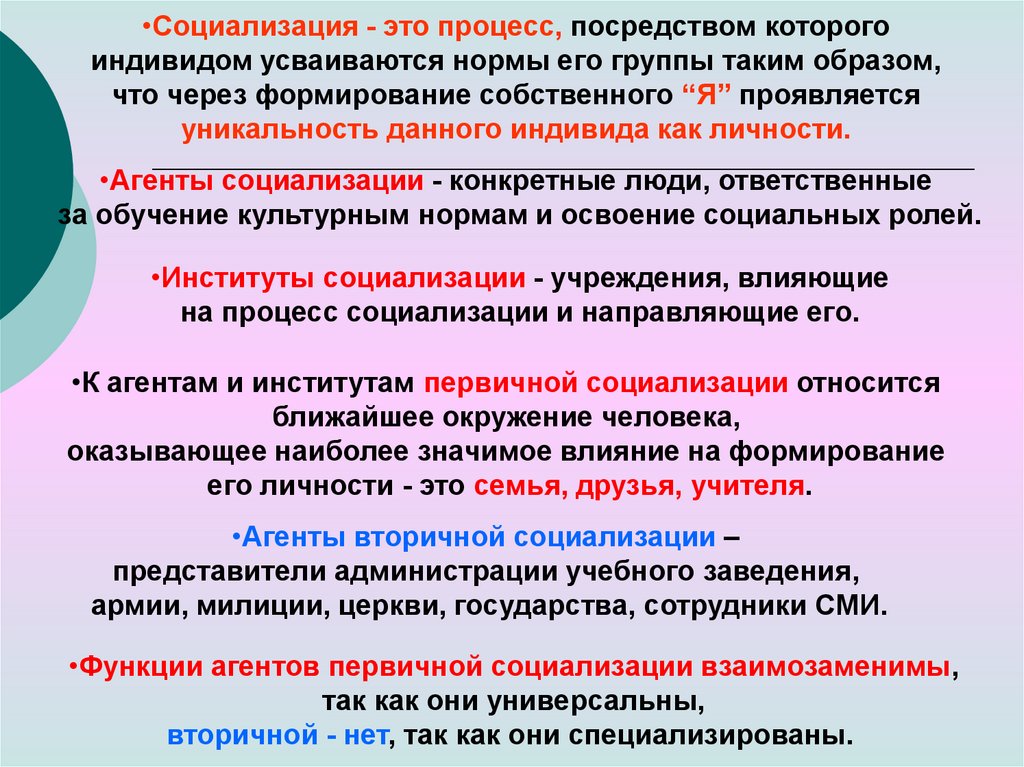

Социализация личности — это процесс интеграции индивида в структуру общества через освоение им социальных норм, запретов и правил поведения, принятие определенных социальных ролей, осознание культурных ценностей и традиций.

Процесс социализации имеет двустороннюю направленность: под влиянием окружения индивид усваивает социальный опыт, в результате чего формируются его личностные качества и модели поведения; одновременно с этим, активно взаимодействуя с другими членами общества, человек устанавливает социальные связи, выполняет различные ролевые функции, преобразуя, таким образом, и общество, и себя.

Факторы социализации личности

Определение

Факторы социализации — это условия, определенные обстоятельства, побуждающие индивида к активному действию.

Осторожно! Если преподаватель обнаружит плагиат в работе, не избежать крупных проблем (вплоть до отчисления). Если нет возможности написать самому, закажите тут.

В процессе социализации индивид проходит следующие этапы, или фазы:

- Освоение социальных норм, табу и правил поведения.

- Стремление личности к самоидентификации и самовыражению, сопровождающееся попытками оказать влияние на свое социальное окружение.

- Адаптация человека в социальной группе, принятие ее ценностей и осознание себя ее частью, а также необходимости реализовать свои возможности и тем самым принести пользу обществу.

Примечание

Только в том случае, если индивид последовательно проходит этапы социализации, возможно развитие полноценной гармоничной личности.

В процессе социализации на человека влияют факторы, роль которых различна на каждом из этапов. Факторы социализации объединены в две большие группы:

- Социальные — факторы, которые отражают культурную, этническую и цивилизационную стороны социализации.

- Индивидуально-личностные — факторы, которые отражают специфику развития личности в определенном возрасте, ее личный опыт взаимодействия с другими членами общества.

Основные виды социальных факторов

К основным видам социальных факторов относят:

- Макрофакторы.

- Мезофакторы.

- Микрофакторы.

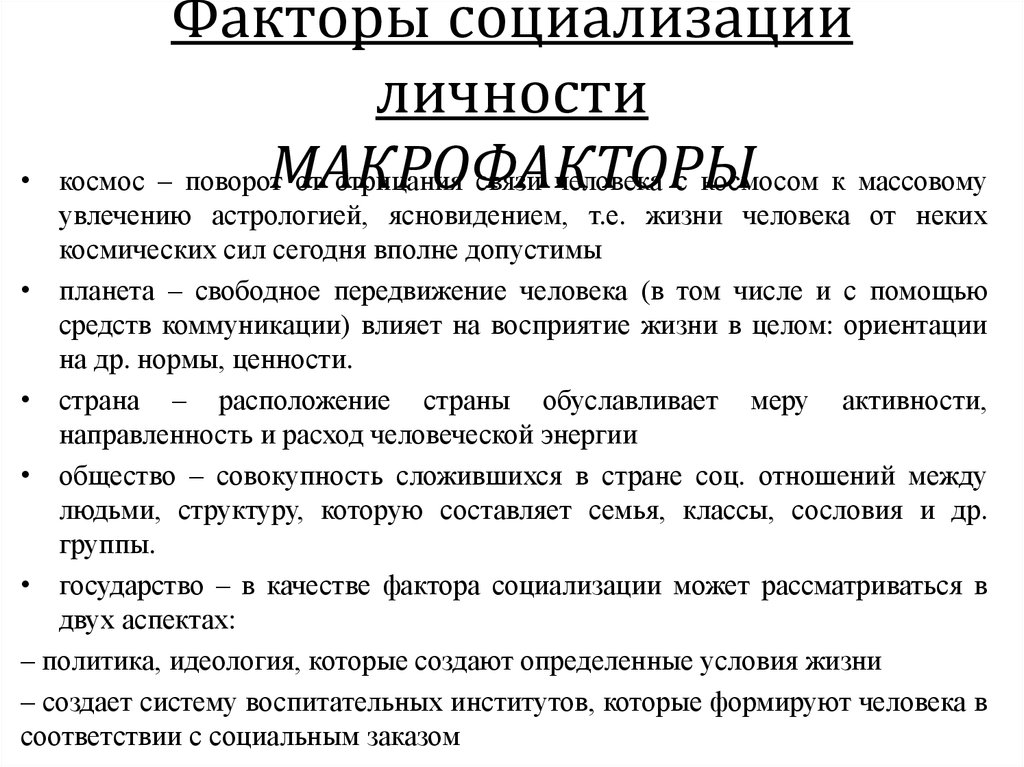

Макрофакторы

Определение

Макрофакторы — параметры адаптации личности к природной и социальной среде обитания, обусловленные нахождением индивида в крупной социальной общности.

В наиболее широком смысле к макрофакторам социализации можно отнести:

- Вселенную.

- Планету Земля.

- Человеческое общество

- Страну, как территорию.

- Государство, как политическую систему.

- Природу, как географический фактор.

- Общество.

Вселенная и планета Земля

Каждый человек в какой-то момент своего становления начинает осознавать себя как жителя планеты Земля. Но при этом необходимо отметить, что понятие процесса социализации личности предполагает не только осознание себя членом какой-то общности, но и противопоставление ценностей своего сообщества ценностям членов других социумов. Вряд ли сегодня можно серьезно говорить о том, что любой живущий на Земле человек противопоставит себя представителю другой планеты, поэтому такие макрофакторы, как Вселенная и Земля, оказывают ничтожное влияние на процесс социализации личности.

Вряд ли сегодня можно серьезно говорить о том, что любой живущий на Земле человек противопоставит себя представителю другой планеты, поэтому такие макрофакторы, как Вселенная и Земля, оказывают ничтожное влияние на процесс социализации личности.

Человечество и природа

Это факторы, формирующие экологическое сознание индивида. Природа является и географическим фактором социализации, то есть способствует тому, что определенный ландшафт и люди, населяющие его, воспринимаются индивидом в качестве родины, отечества.

Многие социальные психологи высказывают мнение, что осознание человеком причастности к некой социальной общности начинается именно с восприятия природного окружения. Поэтому страну как территорию, имеющую определенные границы, на которой проживает социум, также относят к географическим факторам социализации. Особенности и уровень развития страны в экономическом, технологическом и культурном плане определяют то, как будет проходить социализация индивида в конкретном регионе мира.

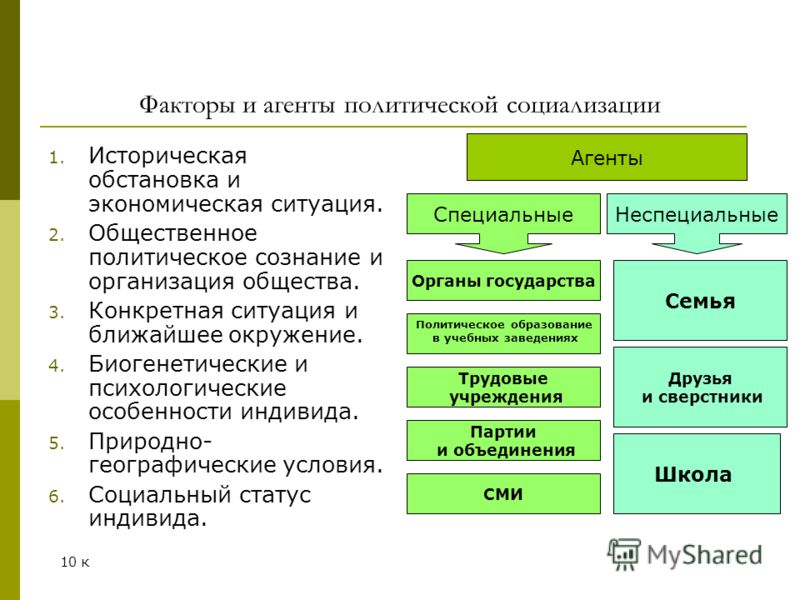

Государство

Государство как политическая система выступает одним из важнейших факторов социализации личности. Его можно рассматривать с нескольких сторон:

- как фактор стихийной социализации, так как государственная идеология и особенности политической системы детерминируют условия жизни граждан;

- как фактор направляемой социализации, так как законами государства предусмотрены правила взаимодействия людей в обществе и меры наказания за их нарушение, доступность и качество образования, критерии вступления в брак и т. п.;

- как фактор контролируемой социализации, поскольку частью государственной структуры являются такие учреждения, как детские сады и школы, колледжи, училища и вузы, которые выступают проводником государственной идеологии.

Общество

Общество как носитель культурных и цивилизационных ценностей формирует совокупность моральных установок, норм, правил и табу, которыми руководствуются все его члены. Если индивид не соблюдает нравственные законы или намеренно их нарушает, он становится изгоем. Культурные ценности социума оказывают воздействие на все стороны жизни его членов: работу и досуг, приготовление и прием пищи, коммуникацию, искусство и т.д.

Культурные ценности социума оказывают воздействие на все стороны жизни его членов: работу и досуг, приготовление и прием пищи, коммуникацию, искусство и т.д.

Мезофакторы

Определение

Мезофакторы — факторы социализации личности, обусловленные включением человека в социальные группы средней величины.

К мезофакторам социализации можно отнести:

- Национальный признак.

- Место поселения.

- Принадлежность к определенной аудитории.

Национальный признак

Национальный признак социализации личности обусловлен осознанием принадлежности индивида к определенному народу (этносу).

Определение

Этнос — это исторически сложившаяся группа людей, объединенная по территориальному и экономическому признакам, характеризующаяся единством языка, религии, культуры и традиций, а также осознанием отличий своей группы от других социальных общностей.

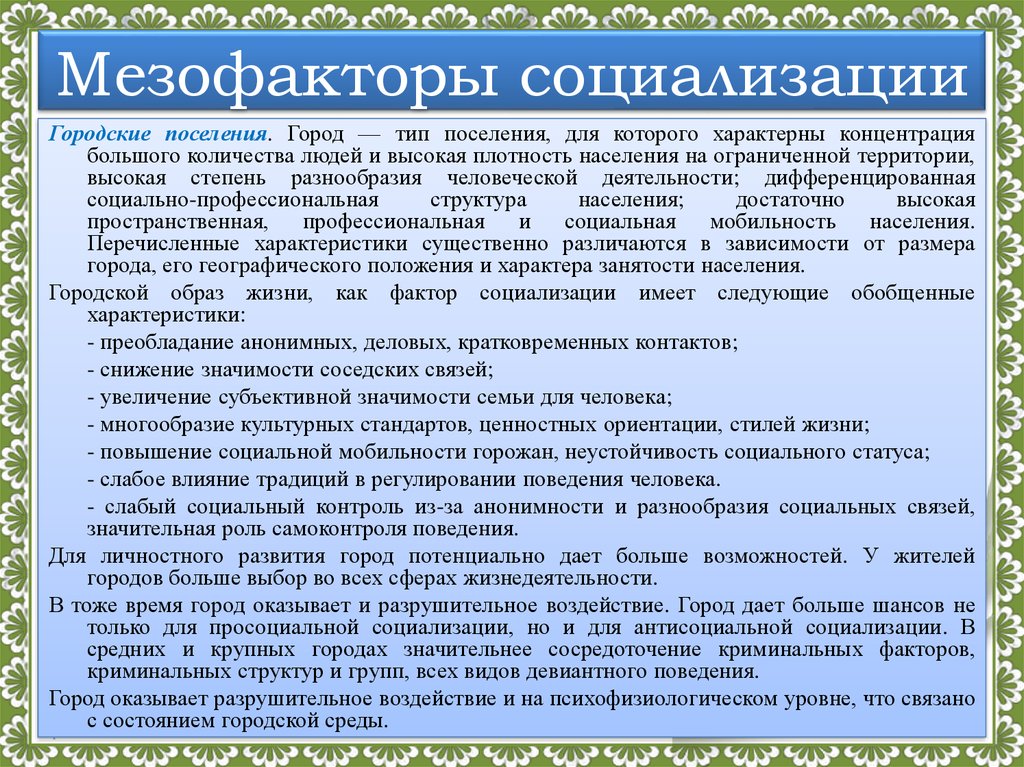

Тип поселения

Тип поселения (деревня, село, город или мегаполис), где проживает индивид, определяет особенности его социализации: особенности речи, степень вовлеченности в жизнь поселения, количество установленных социальных связей и активность коммуникации зависят от места жительства человека.

Аудитория

Средства массовой информации, точнее, принадлежность индивида к определенной радио-, теле- или интернет-аудитории — в современном мире очень важный фактор социализации личности. СМИ могут выступать проводником официальной государственной идеологии или выражать оппозиционное мнение, а могут вообще не соотносить свой контент с политикой, делая упор на развлечения, спорт и т.п. То, какие каналы получения информации предпочитает индивид, и обуславливает, в конечном итоге, направление его социализации.

Микрофакторы

Определение

Микрофакторы — группа факторов социализации, детерминированная воспитанием и обучением индивида в малых группах.

К микрофакторам социализации относятся:

- Семья.

- Общественные нормы.

- Государственные, общественные учреждения.

Микрофакторы определяют бытовое устройство и качество жизни человека и основное влияние на формирование личности оказывают на этапе первичной социализации.

Семья

Важнейшим институтом социализации личности является семья. До достижения определенного возраста эта малая группа выступает для индивида единственным источником получения информации об окружающем мире, а также единственным фактором, оказывающим на него влияние, дающим опыт социального взаимодействия и формирующим его жизненный опыт.

Общественные нормы

Именно в семье человек впервые сталкивается со следующим микрофактором социализации — с общественными нормами как базовыми правилами взаимодействия с окружающим миром. В той или иной мере человек будет овладевать этими правилами на протяжении всей жизни, но самые главные из них закладываются в малых группах и формируются под влиянием воспитания — в семейном и дружеском окружении, в детских и учебных, позже — в трудовых коллективах.

Государственные, общественные учреждения

Немаловажными факторами социализации личности выступают государственные и общественные (в том числе религиозные) учреждения. Знакомство с ними происходит в раннем детском возрасте, когда ребенок начинает посещать детский сад, досуговые учреждения, спортивные секции. Здесь он впервые может столкнуться с чем-то, что отсутствует в жизни его семьи или даже противоречит прививаемым ему нормам и правилам.

Взаимодействуя с другими членами коллектива, человек расширяет круг своего общения, наращивает социальные связи, постигает особенности ролевых отношений.

Индивидуально-личностные факторы социализации

В отличие от рассмотренных выше социальных факторов, индивидуально-личностные факторы социализации обусловлены личным жизненным опытом индивида. К ним можно отнести уровень развития интеллекта, тип темперамента, особенности характера и т.п. От этих факторов зависит то, как человек воспринимает социальную среду, насколько подчиняется ее влиянию, то есть насколько эффективна в целом будет адаптация к ней.

Процесс социализации не является механическим отражением приобретенного социального опыта. Усвоение опыта социального взаимодействия всегда субъективно. Разные люди, находясь в одинаковой социальной ситуации (например, ученики одного класса), формируют различный социальный опыт. Этот феномен как раз и объясняется влиянием индивидуально-личностных факторов социализации.

Факторы, влияющие на социализацию личности старших школьников в условиях образовательного учреждения Текст научной статьи по специальности «Социологические науки»

Установление межпредметных связей общеобразовательных и специальных дисциплин способствует повышению качества политехнической подготовки будущего учителя, актуализации знаний и умений. Кроме того, реализация межпредметных связей политехнической направленности частично компенсирует недостатки предметной системы обучения, позволяет систематизировать знания и умения студента. Так, для будущего учителя физики и математики сельской школы иллюстрацию некоторых законов электродинамики полезно провести на примерах электрооборудования, применяемого в сельскохозяйственном производстве, тем самым, продемонстрировав взаимосвязь физического и технического знания.

Условием синтеза субъективно нового политехнического знания является перенос пропедевтического знания из той дисциплины, где оно было сформировано на предмет изучения другой дисциплины. Результатом межпредметного интегрирования учебных дисциплин должно быть субъективно новое знание, которое нельзя сформировать в сознании студента, если изучать эти дисциплины невзаимосвязаио. В качестве одного из средств формирования умений осуществлять перенос знаний могут использоваться задачи с межпредметным содержанием, включающим сельскохозяйственную тематику. Знания, формируемые в дисциплинах предметной подготовки, становятся политехническими в процессе их применения к объектам сельскохозяйственного производства.

Можно сделать вывод о том, что межпредметная интеграция естественнонаучных, математических и специальных дисциплин будет способствовать повышению качества политехнической подготовки будущего учителя физики и математики сельской малокомплектной школы.

УДК-371.48

И. Г. Бозина, Н.Э. Касаткина

Бозина, Н.Э. Касаткина

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СОЦИАЛИЗАЦИЮ ЛИЧНОСТИ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Одним из важнейших социальных институтов, цель которого — воспитание личности — является школа. Особое значение в этой связи приобретает проблема воспитания учащихся, суть которой заключа-

ется в оказании ребенку индивидуализированной педагогической помощи в целях становления его субъективности в единстве природных, психологических и культурных качеств. Таким образом, в антро-поцентричной школе задачи обучения органично перерастают в задачи воспитания и, соответственно, задачи воспитания находят своё отражение в трансформации содержания и методов обучения. В связи с этим актуальным для современной школы становится проблема социализации обучающихся.

Зачастую в современных условиях крен в образовательных учреждениях выпадает на интеллектуальную сферу в ущерб социальной при внешней декларации триединства целей обучения, воспитания личности. Проблемным в образовательном учреждении нередко является понимание теоретических основ психолого-педагогических задач, стоящих перед школой: часто на практике наблюдается смешение теоретических подходов, использование неадекватных методов, игнорирование таких важных подходов к развитию человека как развитие эмоциональной сферы, уверенности в себе и самопринятия, самостоятельности, мотивации самоактуализации, самосовершенствования. В этом случае социализация в школе становится нерегулированной, «случайной», нецеленаправленной

В этом случае социализация в школе становится нерегулированной, «случайной», нецеленаправленной

Для осуществления процесса социализации старших школьников в образовательном учреждении мы считали целесообразным выявить факторы, влияющие на этот процесс.

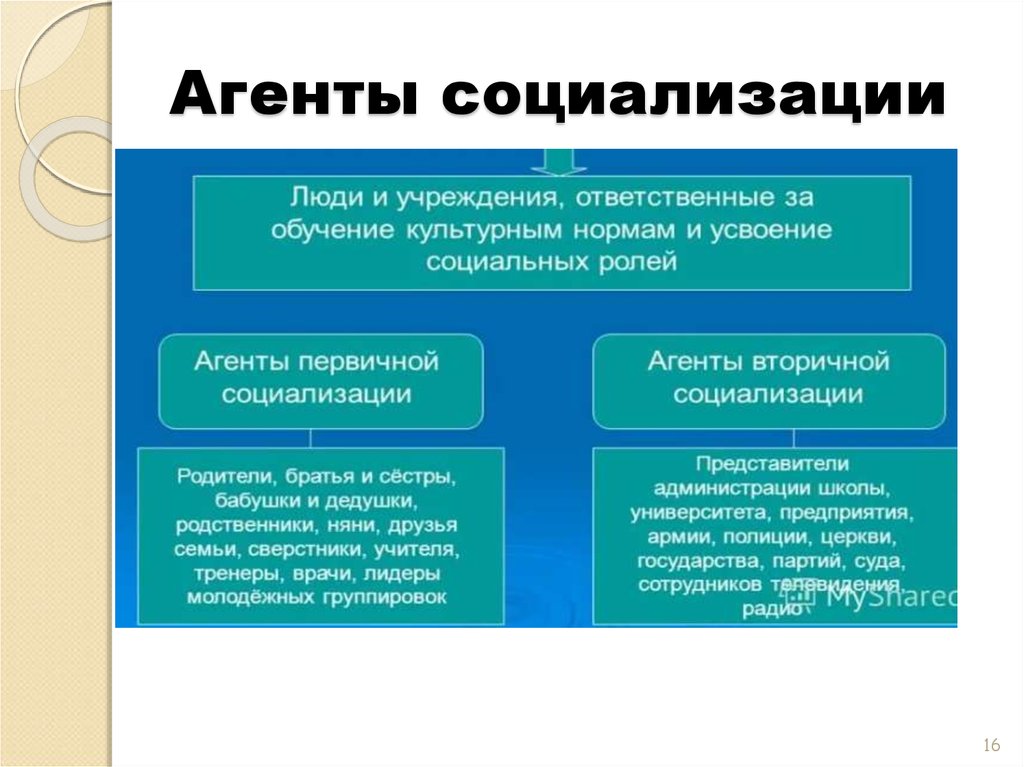

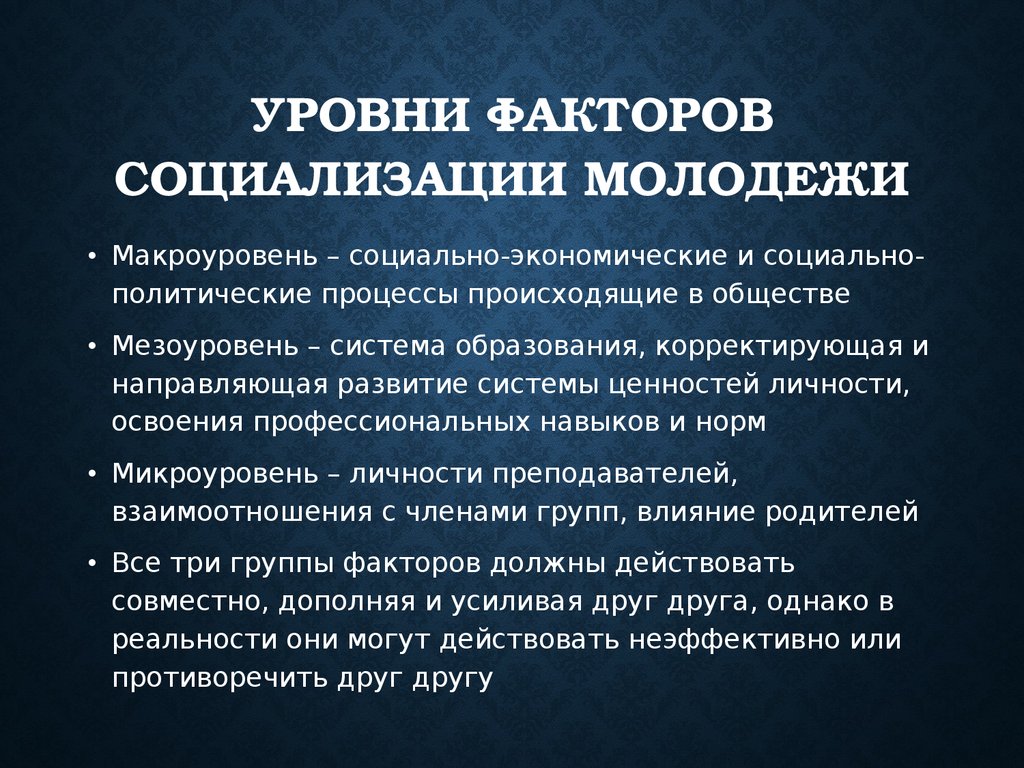

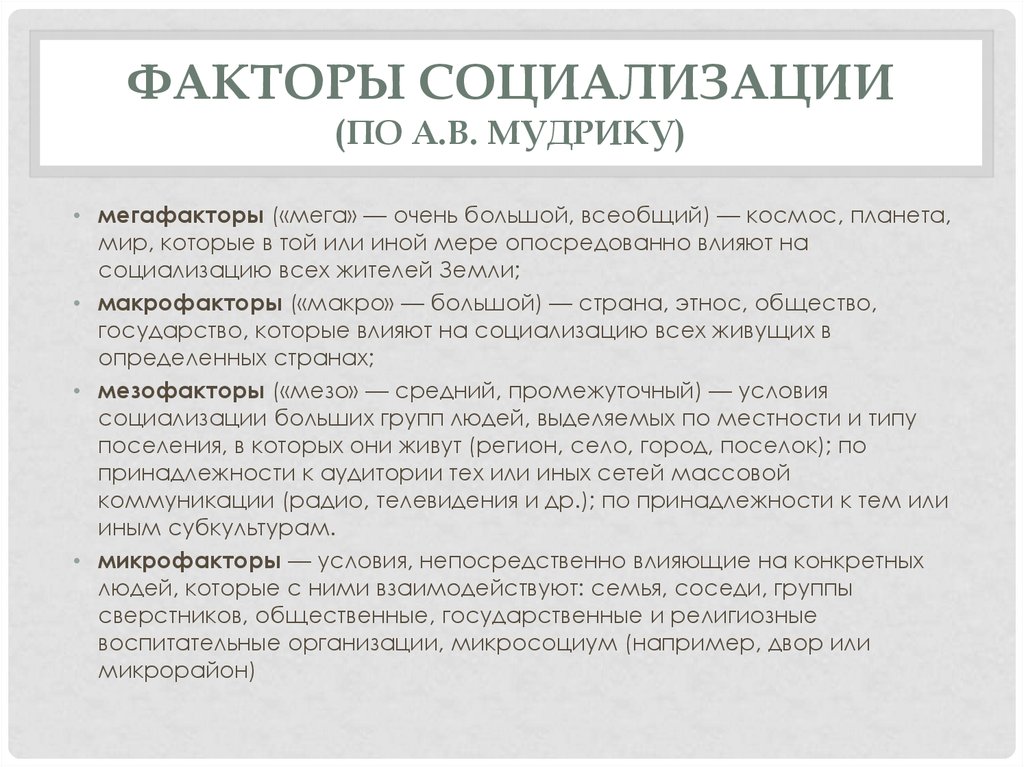

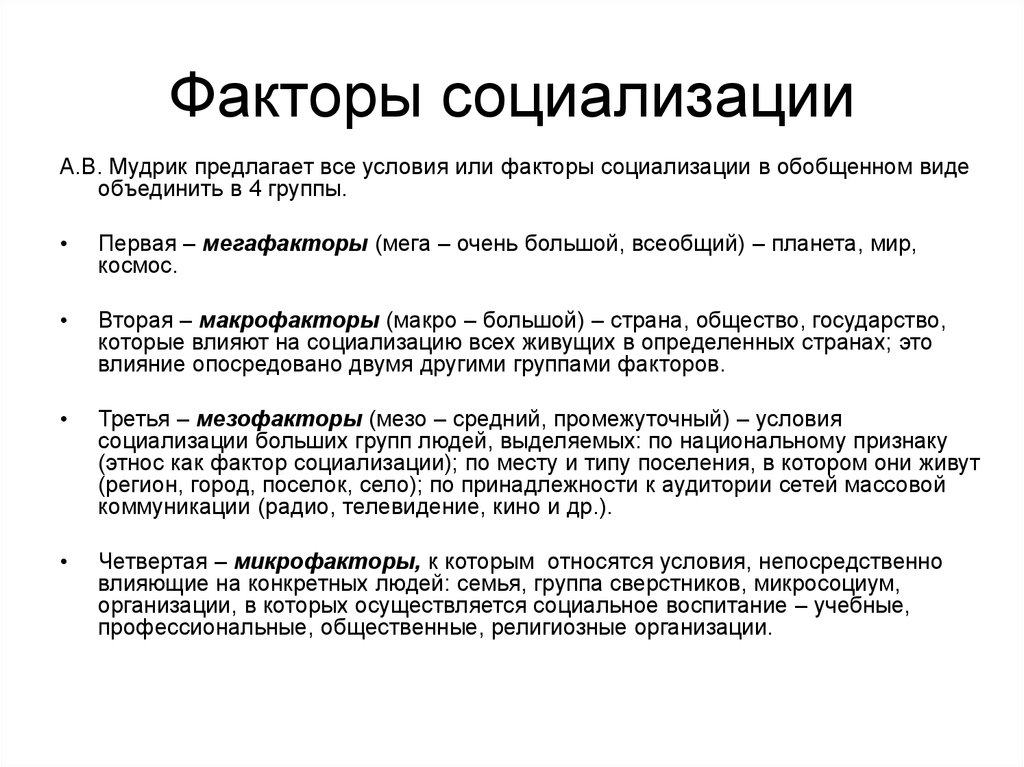

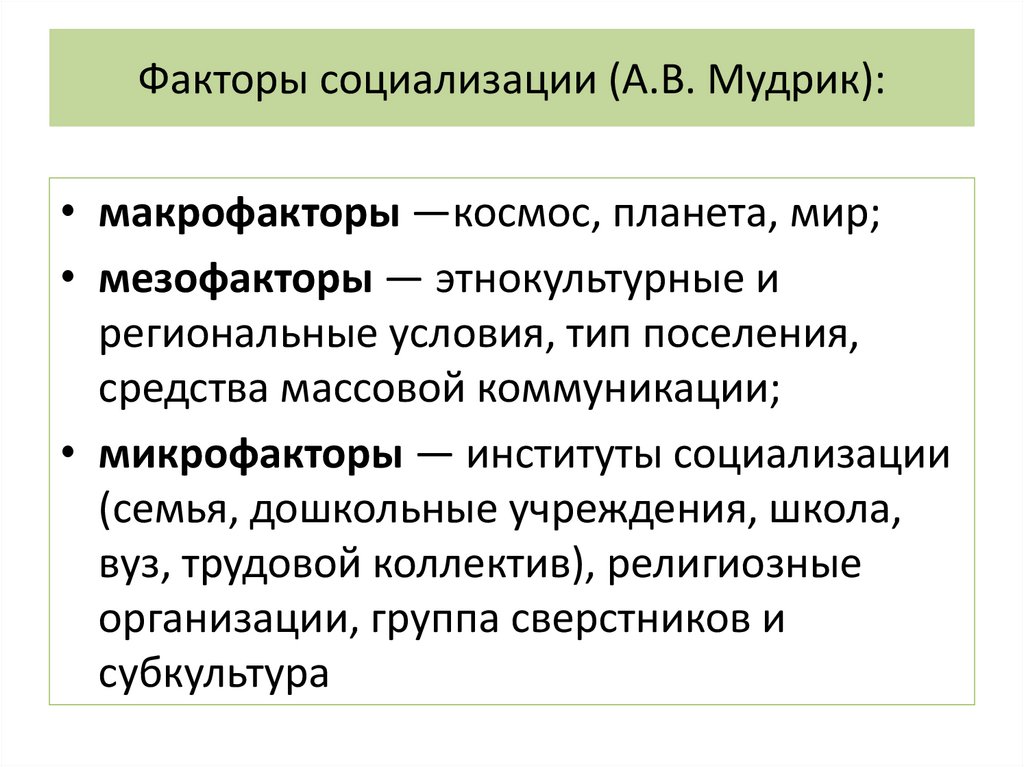

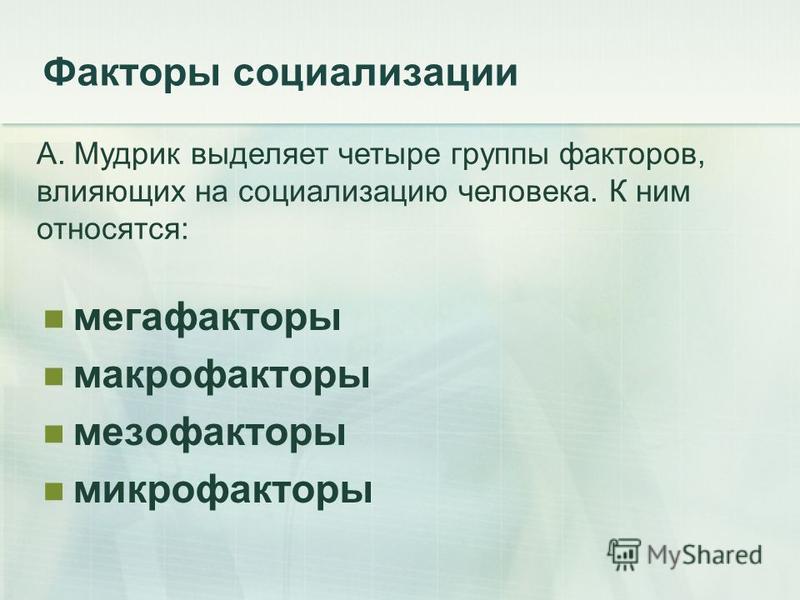

Мы взяли за основу классификацию А. В. Мудрика, где выделены четыре основных группы факторов социализации: макрофакторы, мезофакторы, микрофакторы и субъективные факторы [4,5].

— Под макрофакторами понимается общество в целом как определенная социально-экономическая, социально-политическая и идеологическая система. Макрофакторы являются условиями социализации всех или очень многих людей: планета, мир, страна, общество, государство, культура. Данные факторы важны и для педагогического процесса с точки зрения формирования и развития у учащихся общекультурного сознания, определяемого общечеловеческими ценностями. В зависимости от развития общества, культурных традиций может формироваться идеал человека, идеология общества, государства, социальная практика. Это те условия жизни, в которых и происходит социализация.

Это те условия жизни, в которых и происходит социализация.

— Под мезофакторами понимается влияние больших групп людей, выделяемых по национальному признаку (этнос как фактор социализации), по типу поселения (село, поселок, город), по принадлежности к аудитории тех или иных средств массовой коммуникации (ра-

дио, кино, телевидение и др.) и др. Большое влияние на формирование личности оказывает этнос, имеющий свои специфические черты, свойства, менталитет, национальный характер. Тип поселения влияет на образ, стиль жизни, открытость общения, привязанность к родственникам, близкому окружению. Средства массовой информации, способствуют приобретению информации о событиях, образе жизни различных слоев населения; формируют потребности, которые не всегда могут соотноситься с возможностями их удовлетворения.

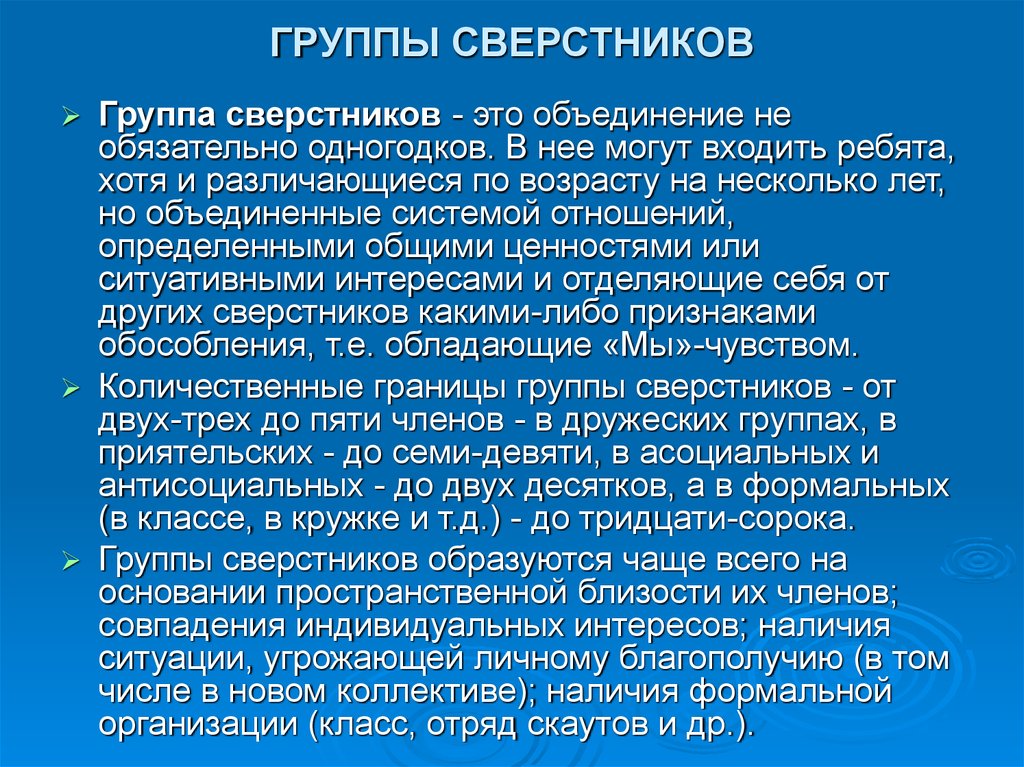

— Под микрофакторами, влияющими на социализацию, понимается непосредственная среда жизнедеятельности человека: семья, воспитательно-образовательное учреждение, микрорайон, группы сверстников, соседи и др. В настоящее время особое значение приобретает роль сообщества сверстников как микрофактора социализации. Получило распространение такое явление как «молодежная субкультура» — совокупность символов, норм, убеждений, ценностей, образцов поведения. Элементами подростковой и юношеской субкультур являются: особый жаргон, мода в одежде, прическе, макияже, определенный стиль поведения, пристрастие к музыке, проведение досуга. Подростковая субкультура помогает подросткам адаптироваться в социуме.

В настоящее время особое значение приобретает роль сообщества сверстников как микрофактора социализации. Получило распространение такое явление как «молодежная субкультура» — совокупность символов, норм, убеждений, ценностей, образцов поведения. Элементами подростковой и юношеской субкультур являются: особый жаргон, мода в одежде, прическе, макияже, определенный стиль поведения, пристрастие к музыке, проведение досуга. Подростковая субкультура помогает подросткам адаптироваться в социуме.

По четвертой группе факторов, влияющих на социализацию, которую А. В. Мудрик выделил как группу субъективных факторов, мы с ним согласиться не можем, так как, по нашему мнению, как субъективные, так и объективные факторы присутствуют и в макрофакторах, и в мезофакторах, и в микрофакторах.

Во всех группах факторов мы условно выделили объективные и субъективные факторы. Объективные факторы зависят от условий и обстоятельств жизни конкретного человека и не могут быть чаще всего изменены средствами педагогического воздействия. Субъективные факторы, напротив, поддаются воздействию, в данном случае -педагогическому воздействию и, следовательно, могут влиять на социализацию школьников. От того, насколько эти воздействия являются целенаправленными и последовательными, настолько успешно в единстве с объективными факторами и будет осуществляться социализация школьников.

Субъективные факторы, напротив, поддаются воздействию, в данном случае -педагогическому воздействию и, следовательно, могут влиять на социализацию школьников. От того, насколько эти воздействия являются целенаправленными и последовательными, настолько успешно в единстве с объективными факторами и будет осуществляться социализация школьников.

Каждую группу факторов мы рассмотрели с субъективных и объективных позиций и изучили, как различные факторы влияют на социализацию старших школьников.

Макрофакторы представляют общество в целом, являются условиями социализации для очень многих людей. К макрофакторам мы отнесли планету, мир, страну; государство, общество; культуру.

Объективные и субъективные факторы этой группы представлены в таблице 1.

Из таблицы видно, что к объективным макрофакторам, зависящим от макропроцессов, происходящих в обществе, мы отнесли: состояние мировой экосистемы, место страны в политической и экономической системе мира, развитость общественных и государственных институтов, гражданство, общественный статус семьи в государстве, уровень развития духовной культуры в мире, стране, регионе и др.

Таблица 1

Макрофакторы, влияющие на социализацию личности

Макрофаюгоры Объективные Субъективные

Планета, мир. • состояние мировой экосистемы • отношение к человеку как к части природы, • отношение к экологической культуре

Страна, обшрслво, государство • место страны в политической и экономической системе мира, • развитость общественных и государственных институтов, • гражданство, • общественный статус семьи в государстве. • отношение к ценностям общественной жизни, • система представлений о государстве как о регулятивном аппарате общественной жизни, • гражданская позиция, осознание роли личности в развитии общества, • наличие чувства патриотизма как отношение к Отечеству

Культура • уровень развитии духовной культуры в мире, стране, регионе • отношение к мировым культурным ценностям, • отношение к человеку как к созидателю и хранителю культуры.

К субъективным макрофакторам мы отнесли: отношение школьников к человеку как к части природы, созидателю и хранителю культуры, отношение к экологической культуре, к ценностям общественной, культурной жизни; систему представлений школьников о государстве как о регулятивном аппарате общественной жизни, гражданскую позицию обучающихся, осознание ими роли личности в развитии общества, отношение к Отечеству, патриотизм и др.

Мезофакторы, влияющие на социализацию человека, связаны с этносом, местом проживания, разнообразием и доступностью средств массовой информации, экономикой региона. Каждый из мезофакторов в различных группах людей имеет свой удельный вес, свою специфику и, соответственно, свою степень влияния на социализацию личности. Объективные и субъективные мезофакторы представлены в таблице 2

Таблица 2

Мезофакторы, влияющие на социализацию личности

Мезофакторы Объективные Субъективные

Тип поселения • размер и статус места жительства • отношение к малой родине.

СМИ • наличие радио, телепрограмм, массовых печатных издательств, • существование интернет-ресурсов в городе, школе, семье. • информационная культура учащихся, • отношение к СМИ как к средству активной интеграции в общественную жизнь города, страны, мира.

Географическое положение места жительства и природно-климатические особенности региона • место города на карте страны, мира, • отношение к городу как к части страны, мира.

Этнический состав жителей • национальность, • язык, история этноса, • однородность или многонациональная представленность состава жителей, • соотношение представителей разных национальностей. • отношение к культуре собственного народа, представителям других культур.

Экономика региона • концентрация и направленность промышленности, • место города проживания в промышленно-экономическом комплексе региона. • знания об экономике города, региона.

Таким образом, к объективным признакам мезофакторов мы относим: размер и статус места жительства, его место на карте страны, мира, наличие радио, телепрограмм, массовых печатных издательств, существование интернет-ресурсов в городе, школе, семье, национальность, язык, история этноса, однородность или многонациональная представленность состава жителей, соотношение представителей разных национальностей, концентрация и направленность промышленности, ее место города проживания в промышленно-экономическом комплексе региона.

К субъективным мезофакторам мы отнесли: отношение к малой Родине, к городу, к культуре собственного народа и представителям других культур, к средствам массовой информации, состояние информационной культуры учащихся, их знания об экономике региона, в котором они живут.

Микрофакторы социализации — это факторы наиболее близкого, непосредственного влияния на личность, так как затрагивают среду жизнедеятельности школьника: семью, соседей, социальный статус района, детский сад, школа, класс, учреждения дополнительного образования,

нормы взаимоотношений и др. Объективные и субъективные показатели этой группы факторов представлены в таблице 3.

Таблица 3

Микрофа1сгоры, влияющие на социализацию личности школьников

Микрофакторы Объективные Субъективные

Семья • пол, • порядок рождения, • состав семьи (полная или неполная), • внутрисемейные отношения • собственный детский опыт родителей, способный влиять на воспитание детей • отношение к семье как к ценности, • представления о нравственных основах отношений в семье, • изучение отношений в семье как ячейке общества.

Микросоциум • двор, • соседи, • социальный статус района. • отношение к микросоциуму, • опыт позитивного взаимодействия с людьми различных культур, • знания этических норм жизни как регулятора поведения людей.

Институты воспитания и образования • выбор образовательного учреждения, • школа, • учителя, • система дополнительного образования • индивидуально-психологические особенности, • способности, • позитивное отношение к учебной и социальной деятельности, • условия для когнитивного развития с учетом индивидуальных особенностей учащихся, • расширение границ социального взаимодействия с взрослыми и сверстниками, приобщение к участию в общественной жизни, • готовность к выбору будущей профессии.

подростковые сообщества • группы по интересам • навыки позитивного межличностного общения в различных подростковых объединениях, • индивидуально-психологические особенности школьников

Нормы взаимоотношений • нормы взаимоотношений в семье, социуме • представления об этических нормах жизни как регуляторе поведения людей, • индивидуальные психологические особенности школьников

Из табл. 3 видно, что к объективным микрофакторам мы отнесли: пол ребенка, порядок его рождения, состав семьи (полная или неполная), внутрисемейные отношения, нормы взаимоотношений в социуме, собственный детский опыт родителей, способный влиять на воспитание детей; такие особенности микросоциума как двор, соседи, социальный статус района.

К субъективным микрофакторам мы относим: отношение к семье как к ценности, представления о нравственных основах отношений в семье, изучение отношений в семье как ячейке общества; отношение к микросоциуму, опыт позитивного взаимодействия с людьми различных культур, знания этических норм жизни как регулятора поведения людей; индивидуальнопсихологические особенности школьников, способности, позитивное отношение к учебной и социальной деятельности, условия для когнитивного развития с учетом индивидуальных особенностей учащихся, расширение границ социального взаимодействия со взрослыми и сверстниками, приобщение к участию к общественной жизни, готовность к выбору будущей профессии; навыки позитивного межличностного общения в различных подростковых объединениях, индивидуально-психологические особенности учащихся; представления об этических нормах жизни как регуляторе поведения людей.

Данное сопоставление точек зрения о влиянии макро, мезо и микрофакторов социализации очень важно с позиции анализа особенностей воспитательной системы учреждения и системы взаимоотношений учитель-ученик. Эти данные позволяют определить проблемные точки воспитательно-образовательного процесса в школе. Деление факторов на субъективные и объективные позволяет уточнить степень педагогического влияния на процессы социализации (см. рис. 1)

Эти данные позволяют определить проблемные точки воспитательно-образовательного процесса в школе. Деление факторов на субъективные и объективные позволяет уточнить степень педагогического влияния на процессы социализации (см. рис. 1)

Таким образом, субъективная составляющая микро, мезо и макро факторов социализации, по нашему мнению, может поддаваться педагогическим воздействиям и представляет собой воспитание как средство ускорения процесса социализации, способствующее преодолению или ослаблению отрицательных последствий объективных социальных воздействий, придавая им гуманистическую ориентацию.

Факторы социализации, в роли которых выступают элементы социальной среды, по-разному влияют на социализацию личности.

Первые элементарные сведения человек получает в семье, в которой закладываются основы сознания и поведения. Процесс социализации продолжается в образовательном учреждении. Образовательное учреждение, являясь микрофактором социализации, обладает возможностями не только регулировать все другие микрофакторы, но и оказывать значительное влияние на взаимодействие ученика с мезофакторами, на его представления о макрофакторах, формируя его общую культуру, гражданственность, патриотизм. При этом образовательное учреждение влияет на учащегося не только на основе регулирования воздействия на него различных сфер, но и создавая условия для проявления активности учащихся в этих сферах. Особую роль такое влияние приобретает в юношеском возрасте, когда формируются социальные установки, происходит личностное профессиональное самоопределение. Сила воздействия факторов социализации на развитие личнос-

При этом образовательное учреждение влияет на учащегося не только на основе регулирования воздействия на него различных сфер, но и создавая условия для проявления активности учащихся в этих сферах. Особую роль такое влияние приобретает в юношеском возрасте, когда формируются социальные установки, происходит личностное профессиональное самоопределение. Сила воздействия факторов социализации на развитие личнос-

ти зависит от активности, индивидуальности самой личности, ее потребностей и интересов.

макрофакторы

микрофакторы

мезофакторы

Рис. 1 Степень педагогического влияния на процессы социализации

Интересна точка зрения современых исследователей на необходимость влияния социальной активности личности на процесс социализации, избирательного отношения к внешним воздействиям. Л. П. Буева отмечает, что человек, испытывая влияние общества, не является вместе с тем пассивным «слепком» с существующих общественных форм, он — существо активное и творческое. Следовательно, — заключает Л. П. Буева, — «приспособление к существующей среде и даже простое воспроизводство наличных условий посредством деятельности не являются всеобщими законами, объясняющими человеческое поведение» [2, с. 58].

П. Буева, — «приспособление к существующей среде и даже простое воспроизводство наличных условий посредством деятельности не являются всеобщими законами, объясняющими человеческое поведение» [2, с. 58].

Представление о социализации как процессе, предполагающем активное участие человека, поддерживает Б. Д. Парыгин. Он пишет о том, что человек, проявляя активность при освоении социального опыта, выступает уже не столько как объект, сколько как субъект общественных отношений [6].

По утверждению К. А. Абульхановой-Славской, целенаправленные социализирующие воздействия всегда опосредствуются личностью. Человек воспринимает то, что имеет для него значение, представляет для него интерес. Принципиально одинаковые ситуации по-разному воспринимаются

людьми и, следовательно, могут стать источниками различного социального опыта.

Таким образом, воспитание предстает «искусством возможного», а не всесильным орудием формирования «нового человека». Трудно рассчитывать на положительный воспитательный эффект, если личность безразлична к той деятельности, которая, по замыслу воспитателя, должна привести к позитивному результату. [ 1 ]

[ 1 ]

«В реальной жизнедеятельности, — по словам И. С. Кона, — индивиды не просто адаптируются к среде и усваивают предлагаемые им социальные роли и правила, но также учатся создавать нечто новое, преобразуя самих себя и окружающий мир» [3, с. 30-31]. Таким образом, личность предстает не столько продуктом и объектом внешних воздействий, сколько субъектом и творцом собственного развития, соответственно ее направленности, интересам или, напротив, вразрез с ними.

Таким образом, социализация выполняет важнейшую функцию человека, которая ведет его от объекта обучения и воспитания к субъекту социального развития, а в последующем — к активному субъекту самовоспитания, саморазвития, самоопределения.

Библиографический список

1. Абульханова-Славская, К. А. Развитие личности в процессе жизнедеятельности / К. А. Абульханова-Славская // Психология формирования и развития личности. — М.: Наука, 1981.-250с.

2. Буева, Л. П. Человек: деятельность и общение / Л. П. Буева. — М. : Мысль, 1978. — 216 с.

: Мысль, 1978. — 216 с.

3. Кон, И. С. Ребёнок и общество / И. С. Кон. — М.: 1988. — 272 с.

4. Мудрик, А. В. Социализация и воспитание подрастающих поколений / А. В. Мудрик. — М.: 1990.-39 с.

5. Мудрик, А. В. Психология и воспитание / А. В. Мудрик. — М.: Московский психологосоциальный институт, 2006.-472 с.

6. Парыгин, Б. Д. Основы социально — психологической теории / Б. Д. Парыгин. — М.: 1971.-260 с.

УДК 371.078

О. Н. Мелешкина

РАБОТА НАД ПЕРИФРАЗОМ С УЧАЩИМИСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ

В процессе анализа произведений художественной литературы с младшими школьниками отдельным этапом является работа над образными средствами языка, которая развивает у юных читателей способность восприни-

Факторы, механизмы и средства социализации личности.

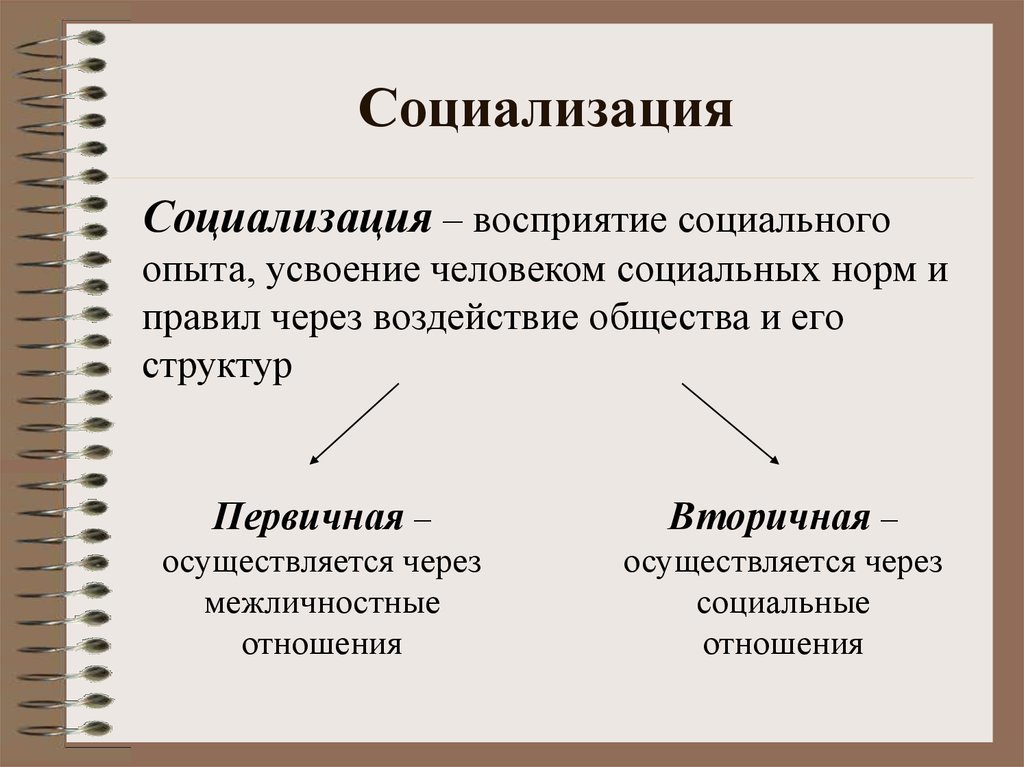

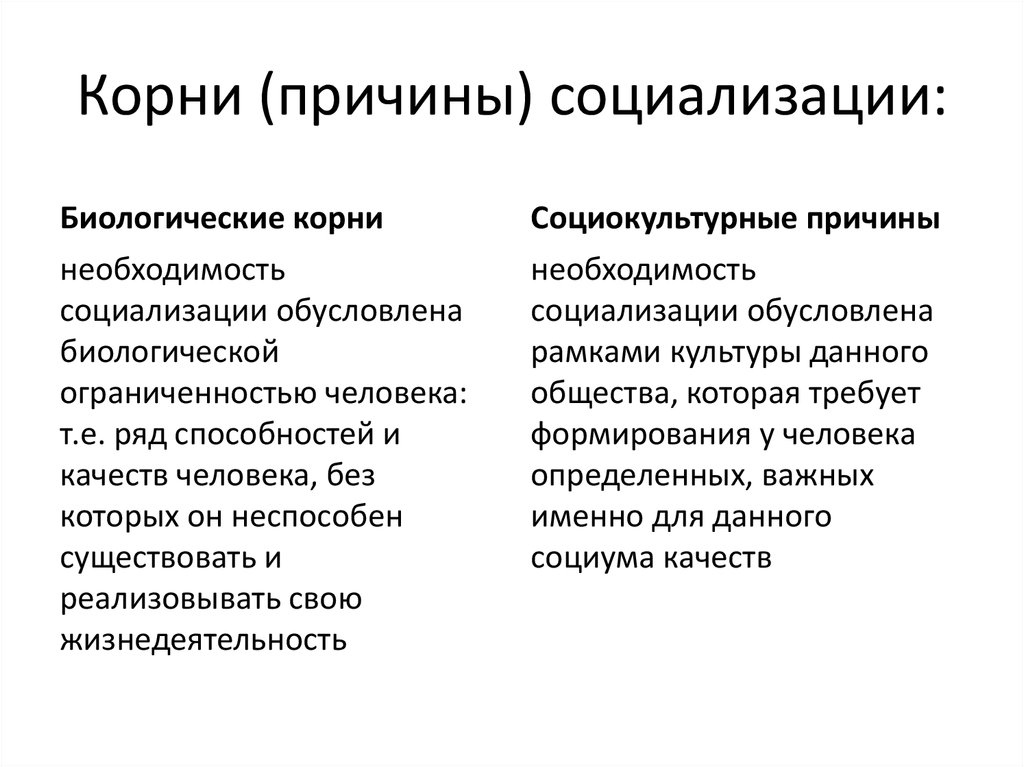

Социализация – процесс и результат социального развития человека.

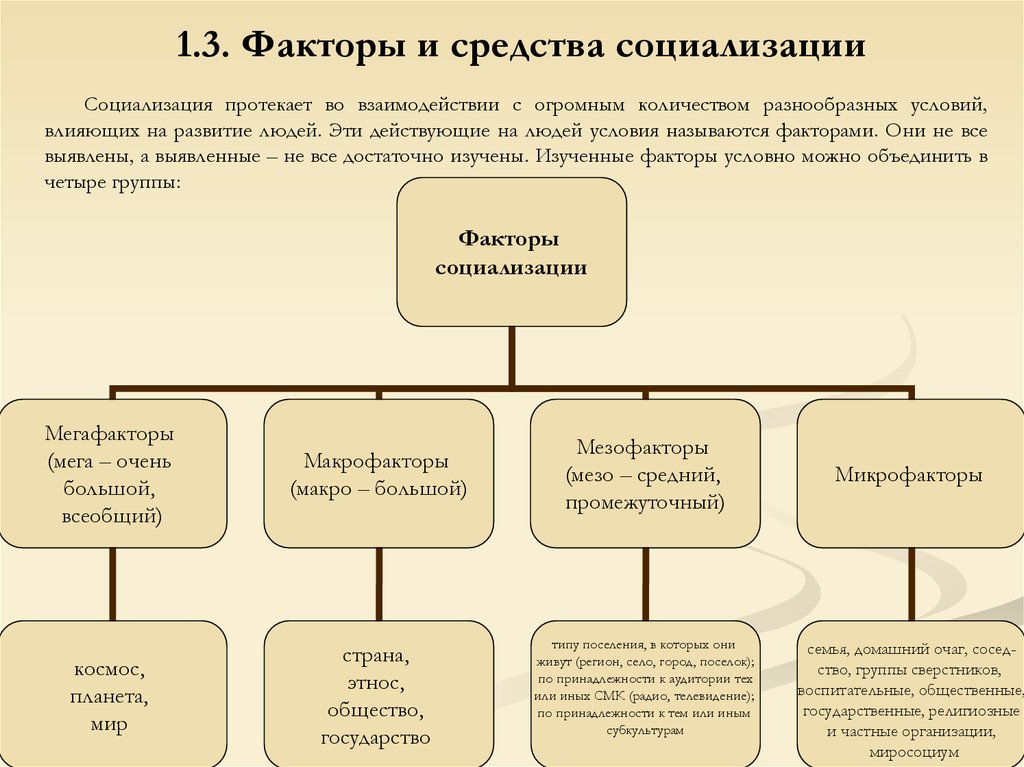

В самом общем виде факторы социализации личности могут быть представлены в виде двух больших групп: в первую входят социальные факторы, отражающие социально-культурный аспект социализации и затрагивающие проблемы ее групповой, исторической, культурной и этнической специфики, во вторую — индивидуально-личностные факторы, в значительной мере определяемые своеобразием жизненного пути личности.

К социальным факторам обычно относят макро-, мезо- и микрофакторы.

Макрофакторы — это социальные и природные детерминанты социализации и развития личности, обусловленные ее проживанием в составе больших социальных общностей.

Мезофакторы — это детерминанты социализации личности, обусловленные ее проживанием в составе общностей средней величины.

Микрофакторы — это детерминанты социализации личности, относящиеся к воспитанию и обучению людей в малых группах (семье, трудовом коллективе, религиозной организации или учебном заведении).

Индивидуально-личностные факторы социализации личности не менее значимы. Многое зависит и от того, в каких условиях развиваются и проходят социализацию конкретные личности.

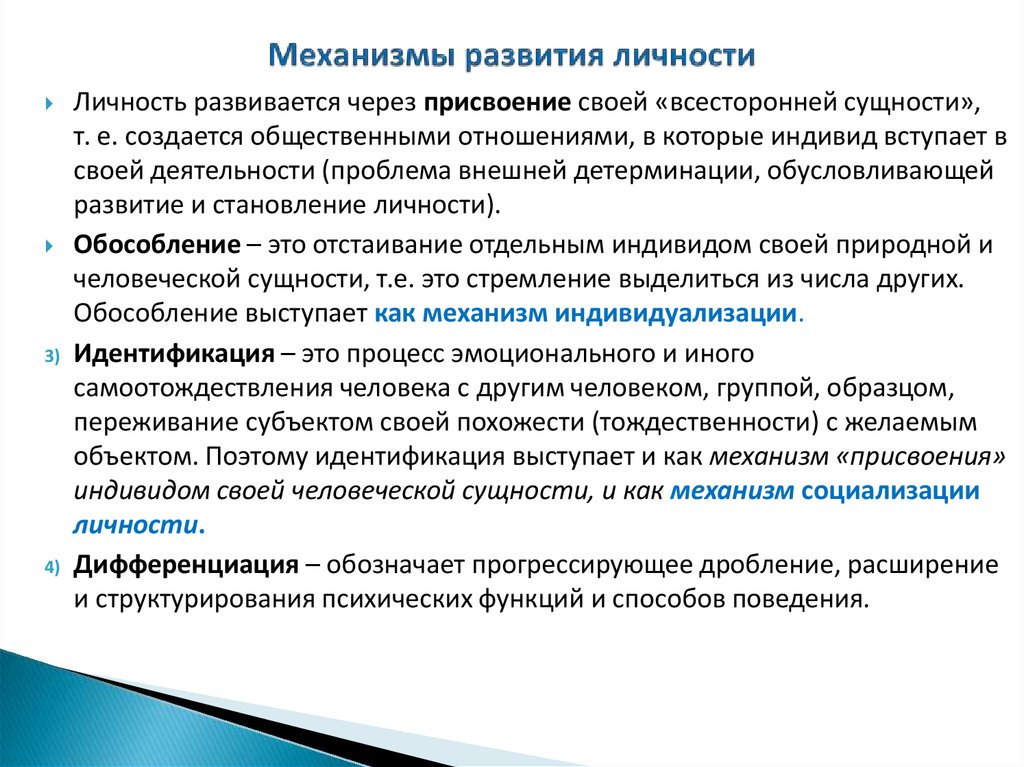

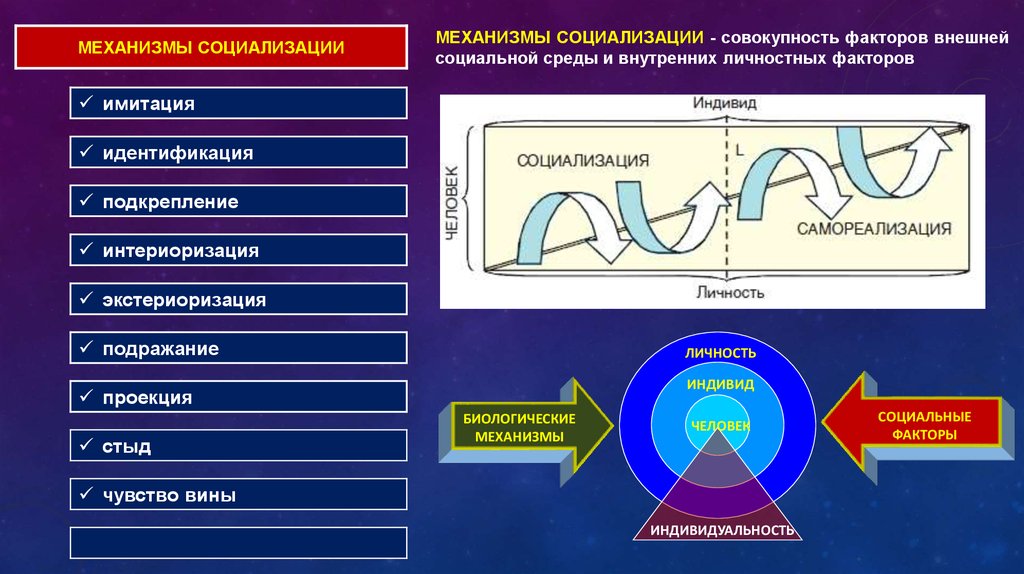

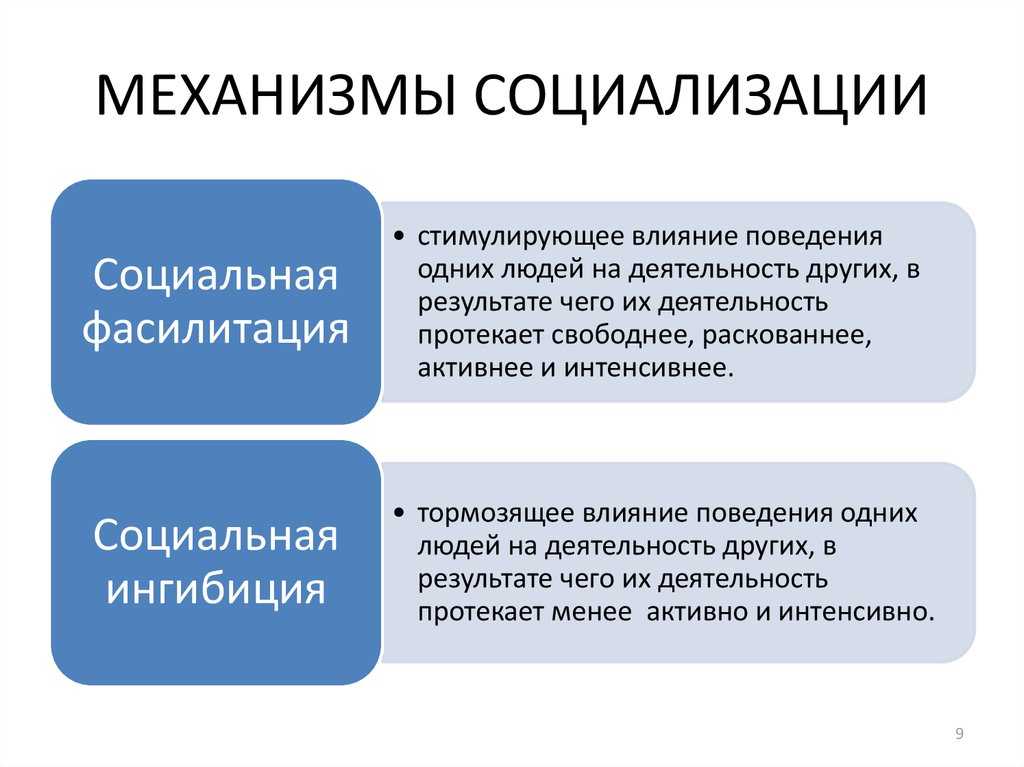

Традиционный механизм

социализации представляет собой усвоение человеком норм, эталонов поведения, взглядов, которые характерны для его семьи и ближайшего окружения (соседского, приятельского, профессионального). Это усвоение происходит, как правило, на неосознанном уровне с помощью запечат-ления, некритического восприятия господствующих стереотипов.

Внимание!

Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы.

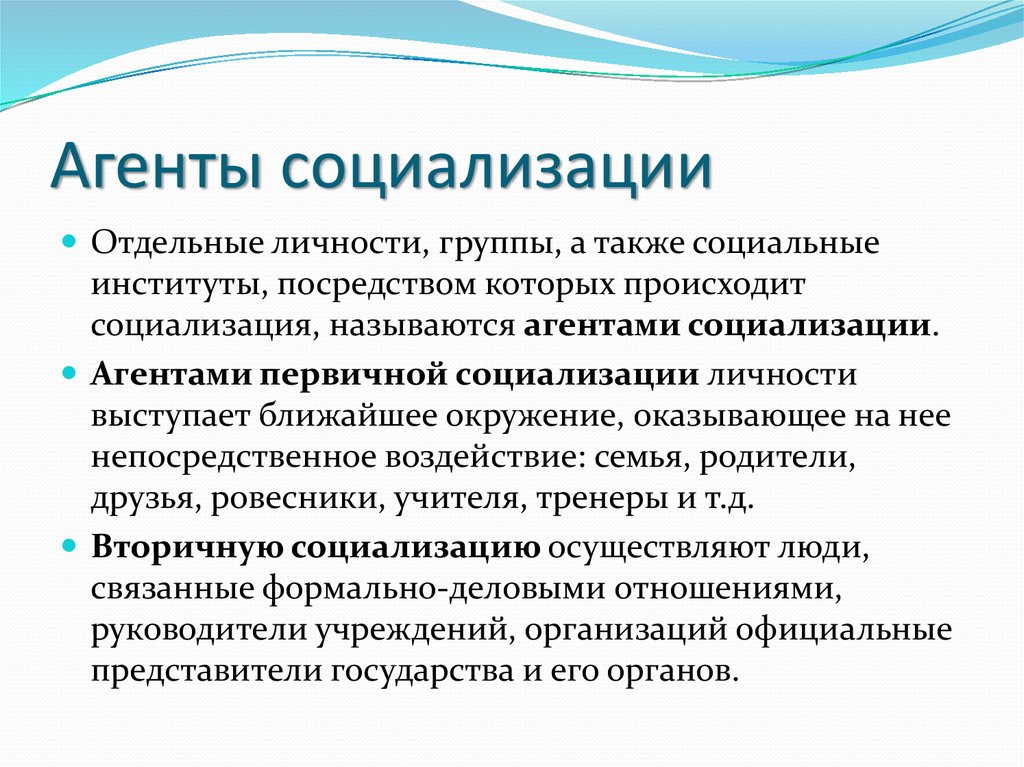

Институциональный механизм социализации действует в процессе взаимодействия человека с институтами общества, с различными организациями.

Стилизованный механизм социализации действует в рамках субкультуры. Под субкультурой в общем виде понимается тот комплекс ценностей, норм, морально-психологических черт и поведенческих проявлений, которые типичны для людей определенного возраста или конкретного профессионально-культурного слоя.

Межличностный механизм социализации функционирует в процессе взаимодействия человека с субъективно значимыми для него лицами и представляет собой психологический механизм межличностного переноса благодаря эмпатии и идентификации

Рефлексивный механизм

социализации связан с внутренним диалогом, в котором человек рассматривает, оценивает, принимает или отвергает те или иные ценности, свойственные различным институтам общества, семье, сверстникам, значимым лицам и т. д.

д.

Социализация каждого человека осуществляется с помощью всех названных механизмов, но для обеспечения нужных результатов социализации созданы эффективные приемы воздействия на массовое сознание, как прогрессивные — воспитание, убеждение, психотерапия и психокоррекция, так и регрессивные — манипулирование или, иначе говоря, «модификация» поведения людей. К последним относятся массовое внушение, гипноз, дезинформация, обман, умолчание, распространение слухов и мифов.

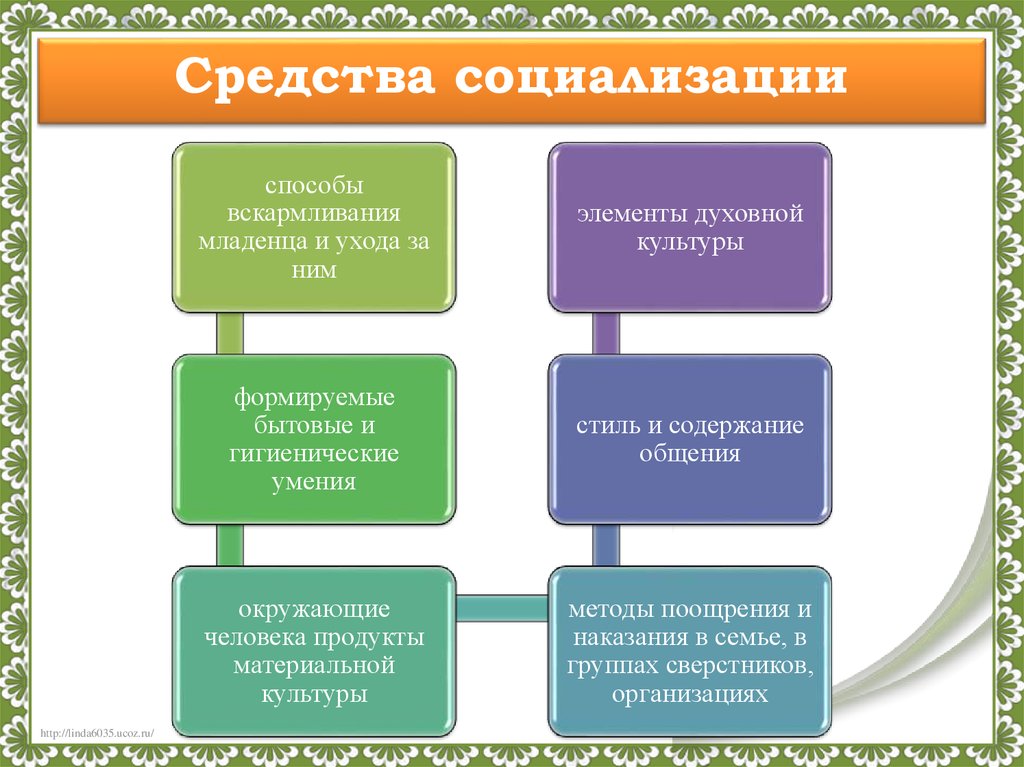

Средствами социализации называют, в зависимости от концепций:

Интеракционистский подход: межличностное взаимодействие (диалоговое общение): усвоение индивидом социальных норм в процессе интеракций

Психоаналитический подход: самосознание: усвоение некоторой системы жизненно необходимых социальных ролей прежде всего благодаря активности личности

Культурологическая концепция: трансляция культуры, творчество: развитие и самоизменение человека в процессе усвоения и воспроизводства культуры.

Поможем написать любую работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Узнать стоимость

Социализация детей дошкольного возраста — Пиноккио

Консультация для родителей.

Воздействие институтов социализации выступает внешним фактором, задающим содержание и формы социализации ребенка, направления формирования его социальной компетентности. К специальным социальным институтам, одной из важнейших функций которых является социализация личности, относятся дошкольные учебные заведения, школа, профессиональные учебные заведения, детские и молодежные организации и объединения, семья. К внутренним факторам социализации можно отнести возрастные и индивидуальные особенности самого ребенка, воплощающиеся в субъективной системе переживаний социальных отношений и формирующейся картине мира. В педагогике понятие «социализация» связано с такими понятиями как «воспитание», «обучение», «развитие личности». Понятие «социализация» при широком толковании представляет собой процесс вхождения в социальную действительность через развитие психики и личности ребенка.

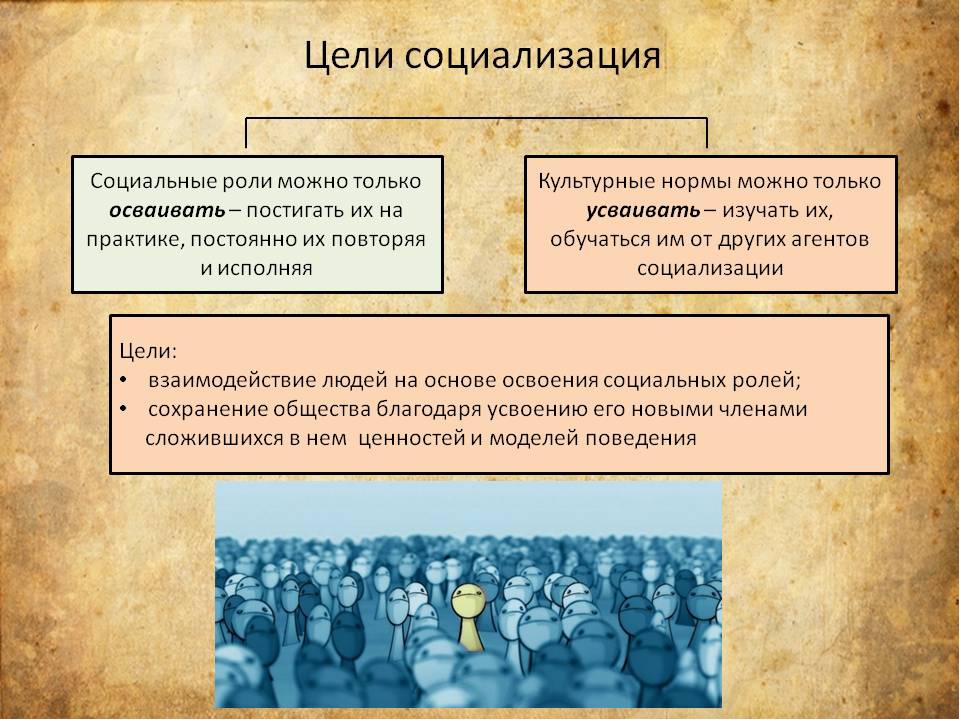

Социализация как процесс и результат усвоения и последующего активного воспроизводства индивидом социального опыта, неразрывно связан с общением и совместной деятельностью людей.

Воспитание, обучение, развитие относят к формам социализации личности, как управляемые и целенаправленные процессы социализации.

Задачей целенаправленной работы по социализации считается формирование социально активной личности, способной к творческой деятельности, способной к самореализации, установившую устойчивую гармоничную систему отношений к другим людям, обществу, труду, к себе.

Тенденция роста деструктивных явлений (жестокость, повышенная агрессивность, отчужденность, тревожность) имеет свои истоки в дошкольном детстве.

Несформированная в старшем дошкольном возрасте социализация ведет к аутизму, низкой успеваемости, агрессивности, применению физической силы.

Именно в дошкольном возрасте закладываются основы социальной зрелости (компетентности) ребенка, определяя траектории развития и успешной адаптации в меняющемся социуме.

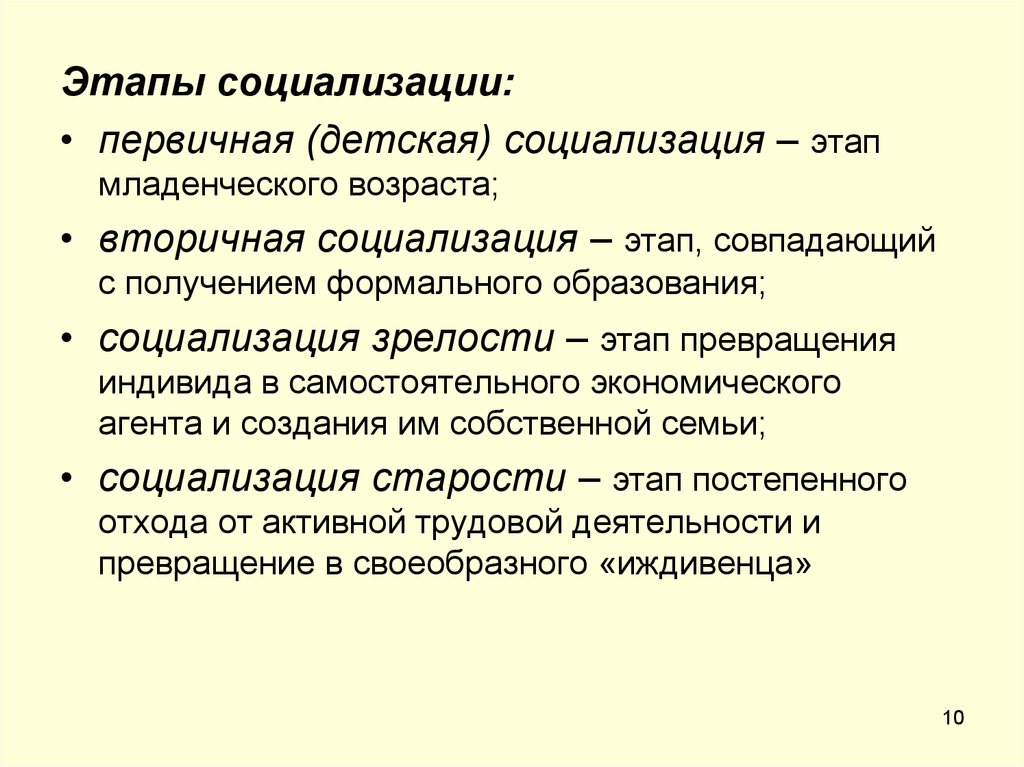

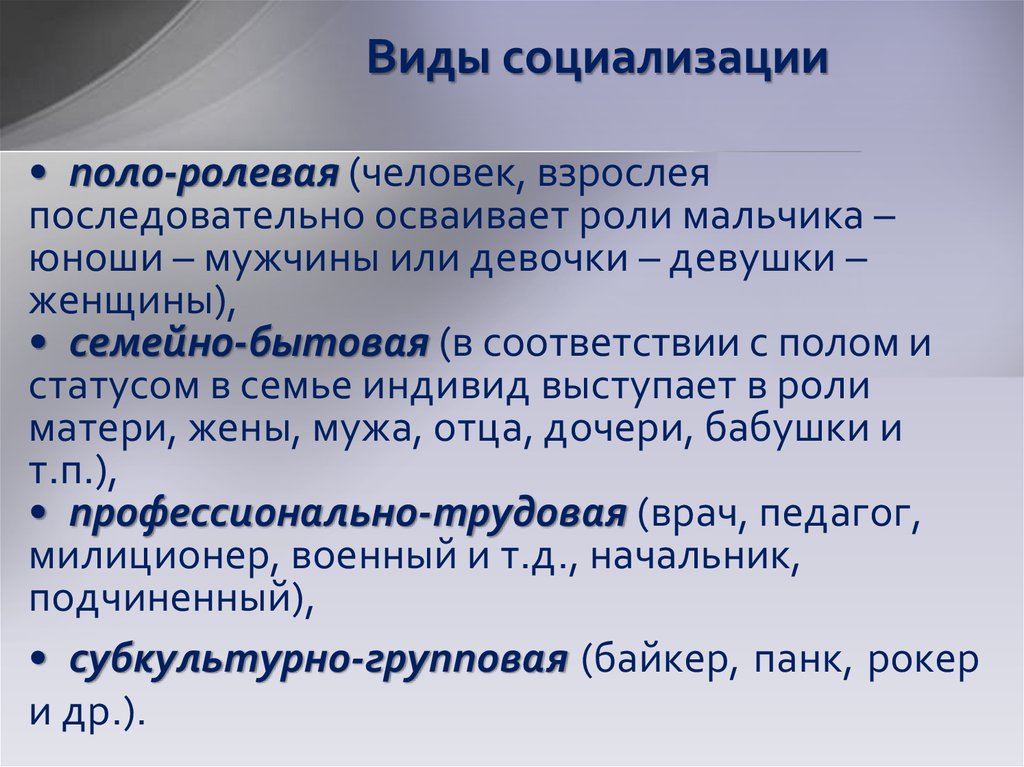

Частные модели социализации строятся с ориентацией на формирование идентичности, представляя собой исследования в развитии полоролевой, профессиональной, этнической, политической и других типов социалиации. П. Бергер, Т. Лукман в своих работах по проблеме социализации отмечают первичную и вторичную социализацию.

П. Бергер, Т. Лукман в своих работах по проблеме социализации отмечают первичную и вторичную социализацию.