Глобальные проблемы загрязнения атмосферы

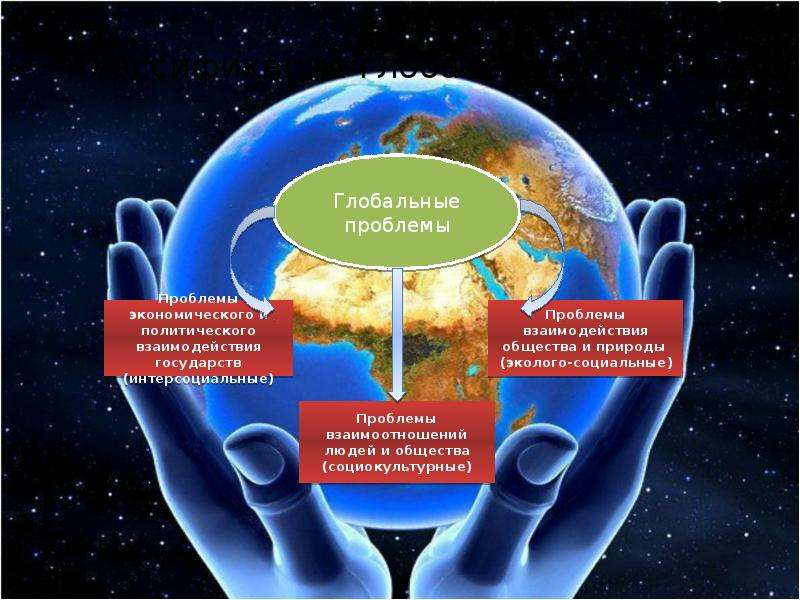

Как мы знаем, глобальные экологические проблемы создают угрозу всему человечеству. К их числу относятся и проблемы, связанные с загрязнением атмосферы.

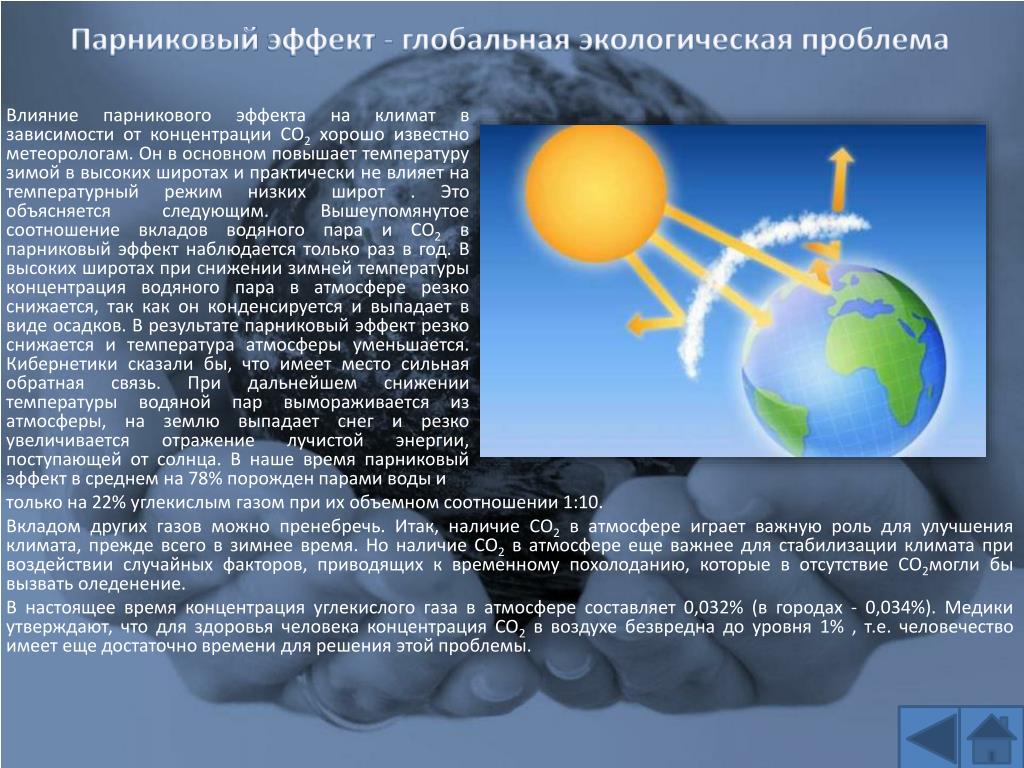

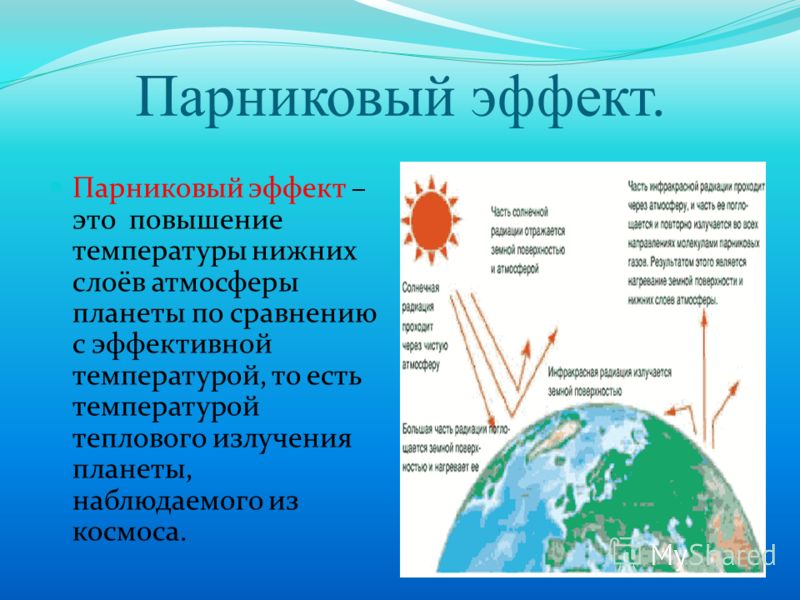

Одна из них, как полагают многие ученые, вызывает изменение климата на планете — заметное его потепление в последнее время. Ученые связывают это с увеличением количества углекислого газа в атмосфере. Вспомним, что водяные пары атмосферы, углекислый газ, метан и некоторые другие газы воздуха обладают способностью задерживать тепловое (инфракрасное) излучение Земли. Это приводит к повышению температуры поверхности Земли. По аналогии с процессами, протекающими в теплицах и парниках, эту способность атмосферы называют парниковым эффектом.

Не будем забывать, что важнейшей характеристикой земного климата служит средняя глобальная температура земной поверхности. В процессе эволюции жизнь развилась в определенных климатических условиях. Любой организм может жить лишь в достаточно узкой области таких факторов среды, как температура, влажность, давление и прочее. Следовательно, при их изменении можно ожидать серьезных нарушений в жизни природных систем за счет изменения среды их обитания.

За последнее столетие температура в приземном слое увеличилась на 0,8 0 С, причем прирост в 0,6 0 С градуса произошел примерно в последние 30 лет (см. рисунок).

Среднеземная температурая аномалия

Много это или мало? Повышение температуры менее чем на один градус кажется малозначительным, особенно если учитывать, что в ледниковые периоды температура падала на десятки градусов. Но ледниковые периоды наступали и отступали в масштабе тысячелетий, а здесь мы имеем дело с десятками лет. Как полагают эксперты, повышение температуры на 2-3 градуса приведет к глобальным климатическим изменениям, последствия которых будут не менее драматичными, чем от наступления ледникового периода.

Сильнее всего за последние полвека потепление отразилось на климате Северной Европы, Сибири, Аляски и в меньшей степени Антарктиды. Уже сейчас это начинает сказываться: уменьшается площадь, покрытая льдом, в Северном Ледовитом океане, происходит таяние ледников Гренландии и Антарктиды. Прогнозируется, что к концу ХХI века арктический морской лед летом будет полностью исчезать См.: http://www.greenpeace.org/russia/ru/campaigns/protect-the-arctic/threat-to-the-Arctic/ . Однако наибольшие опасения вызывает таяние огромного ледникового щита Гренландии.

Многие ученые связывают повышение концентрации углекислого газа в атмосфере с деятельностью человека, в основном с выбросами в атмосферу продуктов сжигания ископаемого топлива, а также со сведением лесов (вспомним, что растения в процессе фотосинтеза поглощают углекислый газ).

Если Вы хотите более подробно ознакомиться с этой глобальной проблемой, послушайте выступление ученого. В. П. Мелешко — геофизик, доктор физико-математических наук, директор Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова — подробно рассказывает о сути и возможных последствиях изменения климата. Видео 14.

На сайте Гринписа можно ознакомиться с мнением еще одного эксперта об изменении климата. Видео 15.

Нельзя не отметить, что, если факт потепления современного климата сомнений не вызывает, то долговременный прогноз глобального потепления оспаривается рядом ученых. Дискуссии по этому вопросу отражены, в частности, в комментариях Гринписа к фильму «История одного обмана», показанному на первом канале и посвященному глобальному потеплению. Видео 16.

В любом случае вопросы изменения климата напрямую связаны с существованием человечества. Поэтому понятны и интерес, и озабоченность, которые вызывает в обществе эта проблема.

Поэтому понятны и интерес, и озабоченность, которые вызывает в обществе эта проблема.

В 1997 г. в Киото представителями 160 стран был составлен документ (Киотский протокол), призывающий развитые страны сократить выброс в атмосферу углекислого газа, метана и некоторых других парниковых газов. При всей неоднозначности ряд формулировок Киотского протокола это важный шаг на пути выработки взвешенной экологической политики в мировом масштабе. Даже если окажется, что техногенный выброс углекислого газа значимо не влияет на глобальные изменения климата, то ужесточение требований к очистке газообразных выбросов предприятий, несомненно, будет способствовать оздоровлению локальной экологической ситуации.

Какие Вы видите возможные пути замедления или остановки угрозы глобального потепления и предотвращения связанных с этим изменений климата?

В предыдущей теме среди важнейших для жизни на Земле функций атмосферы мы отметили ее способность поглощать солнечную радиацию и тем самым защищать живые организмы от губительного для них жесткого излучения Солнца. «Ответственен» за это находящийся на высоте 20-40 км над поверхностью Земли в атмосфере слой с повышенной концентрацией озона, так называемый «озоновый слой».

В 1985 году в научной печати появились сенсационные сообщения: в озоновом слое над Антарктидой, над одним из холодных снежных покровов планеты, обнаружено существенное истончение. Опасный для всего живого ультрафиолет Солнца свободно проникает через так называемую «озоновую дыру». Сейчас достаточно интенсивное ультрафиолетовое излучение попадает не только на безжизненные снега Антарктиды, но и на умеренные области планеты, к которым относится большая часть Европы и бывшего СССР. Концентрация озона в стратосфере снизилась на 6-8%. И этого оказывается достаточно для заметного повышения интенсивности ультрафиолетового излучения. Видео 17.

Что же служит причиной утоньшения озонового слоя? Ученые считают, что оно, прежде всего, связано с выбросом в атмосферу образующихся в результате хозяйственной деятельности озоноразрушающих веществ, таких как фреоны (используются в холодильной технике, а также в аэрозольных баллончиках), и ряда других веществ. Анимация, которую Вы сейчас увидите, показывает, что могло бы случиться с озоновым слоем к 2065 году, если бы не были запрещены наиболее агрессивные озоноразрушающие химические вещества в соответствии с Монреальским протоколом, 1987 г. Видео 18.

Анимация, которую Вы сейчас увидите, показывает, что могло бы случиться с озоновым слоем к 2065 году, если бы не были запрещены наиболее агрессивные озоноразрушающие химические вещества в соответствии с Монреальским протоколом, 1987 г. Видео 18.

Вы можете более подробно ознакомиться с исследованиями ученых озонового слоя, узнать про действия всемирных организаций по его сохранению.Видео 19.

А что можем сделать мы, отдельные люди, для решения этой важной для всего живого проблемы? Каковы наши возможности в уменьшении выброса опасных веществ в атмосферу при сжигании синтетических материалов, энергосбережении, и т.д.?

Еще одной глобальной проблемой, связанной с загрязнением атмосферы, являются так называемые кислотные дожди.

Глобальные экологические проблемы — Protect of ecology96

Ежедневно среднестатистический человек вдыхает порядка 20 000 литров воздуха, содержащего, помимо жизненно важного кислорода, целый перечень вредных взвешенных частиц и газов. Загрязнители атмосферы условно делятся на 2 типа: естественные и антропогенные. Последние превалируют.

Глобальную экологическую проблему загрязнения атмосферы, по словам учёных и представителей власти, можно решить следующими путями:

-ограничение роста численности населения;сокращение объёмов использования энергии;

-повышение энергоэффективности;

-уменьшение отходов;переход на экологически чистые возобновляемые источники энергии;

-очистка воздуха на особо загрязнённых территориях.

Глобальная экологическая проблема №2: Истощение озонового слоя.

Озоновый слой – тонкая полоска стратосферы, защищающая всё живое на Земле от губительных ультрафиолетовых лучей Солнца.

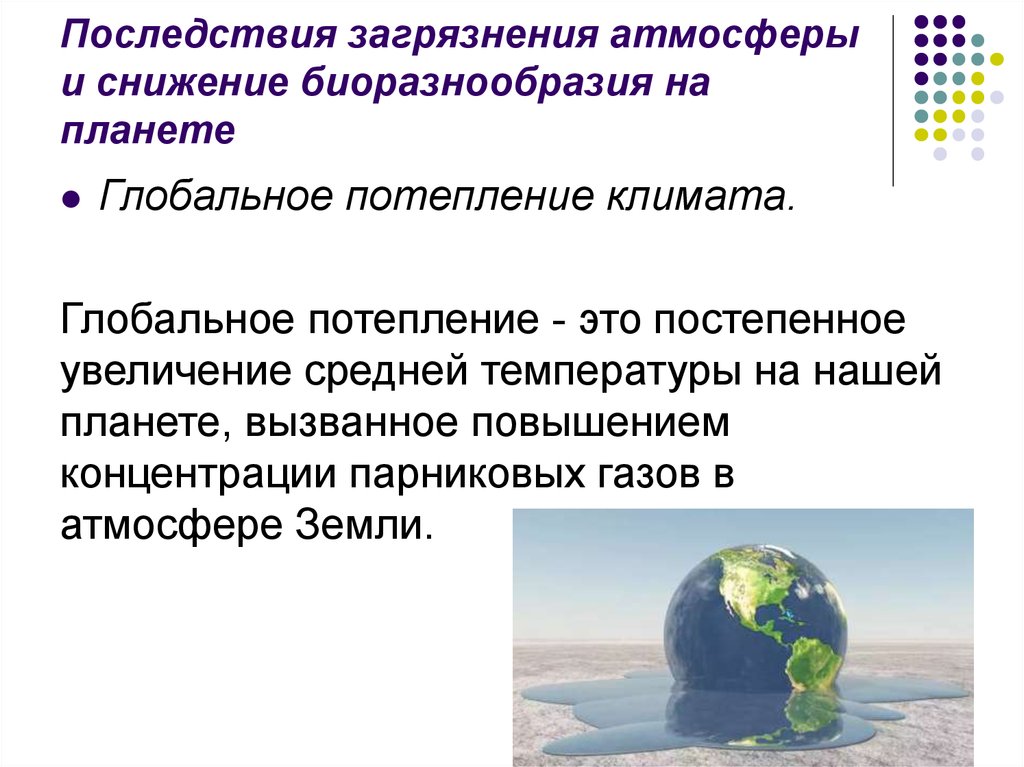

Мировая экологическая проблема №3: Глобальное потепление.

Подобно стеклянным стенам парника, углекислый газ, метан, окись азота и водяной пар позволяют солнцу нагревать нашу планету и одновременно препятствуют выходу в космос отражающегося от поверхности земли инфракрасного излучения. Все эти газы ответственны за поддержание температуры, приемлемой для жизни на земле. Однако повышение концентрации углекислого газа, метана, оксида азота и водяного пара в атмосфере – это очередная мировая экологическая проблема, именуемая глобальным потеплением (или парниковым эффектом).

Все эти газы ответственны за поддержание температуры, приемлемой для жизни на земле. Однако повышение концентрации углекислого газа, метана, оксида азота и водяного пара в атмосфере – это очередная мировая экологическая проблема, именуемая глобальным потеплением (или парниковым эффектом).

Решение экологической проблемы:

Замедлить процесс глобального потепления, по словам экологов, помогут следующие меры:повышение цен на ископаемые виды топлива,замена ископаемого топлива экологически чистым (солнечная энергия, энергия ветра и морских течений),развитие энергосберегающих и безотходных технологий,налогообложение выбросов в окружающую среду,минимизация потерь метана во время его добычи, транспортировки по трубопроводам, распределения в городах и сёлах и применения на станциях теплоснабжения и электростанциях,внедрение технологий поглощения и связывания углекислого газа,посадка деревьев,уменьшение размеров семей,экологическое просвещение,применение фитомелиорации в сельском хозяйстве.

Глобальная экологическая проблема №4: Кислотные дожди.

Кислотные дожди, содержащие продукты сжигания топлива, также представляют опасность для окружающей среды, здоровья человека и даже для целостности памятников архитектуры.

Решение экологической проблемы:

Во имя спасения природы и архитектуры от кислотных дождей, необходимо минимизировать выбросы окислов серы и азота в атмосферу.

Глобальная экологическая проблема №5: Загрязнение почвы.Ежегодно люди загрязняют окружающую среду 85 млрд. тоннами отходов. Среди них твёрдые и жидкие отходы промышленных предприятий и транспорта, с/х отходы (в том числе ядохимикаты), бытовой мусор и атмосферные выпадения вредных веществ.

Главную роль в загрязнении почвы играют такие компоненты техногенных отходов как тяжёлые металлы (свинец, ртуть, кадмий, мышьяк, таллий, висмут, олово, ванадий, сурьма), пестициды и нефтепродукты. Из почвы они проникают в растения и воду, даже родниковую. По цепочке токсичные металлы попадают в организм человека и не всегда быстро и полностью из него выводятся. Часть из них имеет свойство накапливаться в течение долгих лет, провоцируя развитие тяжёлых заболеваний.

По цепочке токсичные металлы попадают в организм человека и не всегда быстро и полностью из него выводятся. Часть из них имеет свойство накапливаться в течение долгих лет, провоцируя развитие тяжёлых заболеваний.

Глобальная экологическая проблема №6: Загрязнение воды.

Загрязнение мирового океана, подземных и поверхностных вод суши – глобальная экологическая проблема, ответственность за которую целиком и полностью лежит на человеке.

атмосферный воздух – тема научной статьи по наукам о Земле и смежным экологическим наукам читайте бесплатно текст научно-исследовательской работы в электронной библиотеке КиберЛенинка

УДК 502/504

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

Казанцева Лидия Кузьминична,

кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Тагаева Татьяна Олеговна,

кандидат экономических наук, доцент, старший научный сотрудник Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН г. Новосибирск, Россия [email protected]

В статье анализируется наиболее острые проблемы загрязнения атмосферного воздуха. Изложены основные направления дискуссии о причинах глобального изменения климата.

Ключевые слова: атмосферный воздух; глобальное потепление климата; парниковый эффект; загрязняющие вещества техногенного происхождения.

THE GLOBAL ENVIRONMENTAL PROBLEMS: ATMOSPHERIC AIR

Kazantceva Lidia, senior researcher, Ph.D of History (candidate of History)

Tagaeva Tatyana, senior researcher, Ph.D of Economics (candidate of Economics), associate professor Institute of Economics and Industrial Engineering SB RAS Novosibirsk, Russia klk@ieie.

The article contains analysis topical problems concerning atmospheric air pollution. There is description of world discussion about reasons of global climate changing.

Keywords: atmospheric air, the global climate warming, «greenhouse» effect, polluting anthropogenic hazardous substances.

Атмосферный воздух является самой важной жизнеобеспечивающей природной средой и представляет собой смесь газов и аэрозолей приземного слоя атмосферы, сложившуюся в ходе эволюции Земли, деятельности человека и находящуюся за пределами жилых, производственных и иных помещений. Результаты экологических исследований в России и за рубежом свидетельствуют о том, что загрязнение приземной атмосферы — самый мощный, постоянно действующий фактор воздействия на человека и окружающую среду.

В последние годы получены данные о существенной роли озонового слоя атмосферы для сохранения биосферы. Именно он поглощает губительное для жи-

вых организмов ультрафиолетовое излучение Солнца и формирует на высотах около 40 км тепловой барьер, предохраняющий охлаждение земной поверхности.

Атмосфера оказывает интенсивное воздействие не только на человека и биологический мир, но и на гидросферу, почвенно-растительный покров, геологическую среду, здания, сооружения и другие техногенные объекты. Поэтому охрана атмосферного воздуха и озонового слоя является наиболее приоритетной проблемой экологии и ей уделяется пристальное внимание во всех развитых странах.

тонн углекислого газа, то основная его часть приходится именно на последнее столетие, причем темпы этого процесса неуклонно растут. Так, с 1950 по 1996 гг. ежегодная эмиссия углерода только индустриального происхождения выросла в 4,6 раза. В последнее время (начиная с 2000 г) среднегодовой темп эмиссии составляет около 2,5% (рассчитано по [1], стр. 233), и, по оценкам, мировые выбросы углерода в 2003 г. составили 7,7 млрд. тонн (масса СО2 пересчитывается в углерод с помощью коэффициента 3,664).

тонн углекислого газа, то основная его часть приходится именно на последнее столетие, причем темпы этого процесса неуклонно растут. Так, с 1950 по 1996 гг. ежегодная эмиссия углерода только индустриального происхождения выросла в 4,6 раза. В последнее время (начиная с 2000 г) среднегодовой темп эмиссии составляет около 2,5% (рассчитано по [1], стр. 233), и, по оценкам, мировые выбросы углерода в 2003 г. составили 7,7 млрд. тонн (масса СО2 пересчитывается в углерод с помощью коэффициента 3,664).Выбросы углерода играют важную роль в так называемом парниковом эффекте, который был обнаружен Жаном Батистом Жозефом Фурье еще в 1824 г. и впервые был количественно исследован Сванте Аррениусом в 1896 г. Это процесс, при котором поглощение и испускание инфракрасного излучения атмосферными газами вызывает нагрев атмосферы и поверхности планеты. На Земле основными парниковыми газами являются: водяной пар (ответственен примерно за 36-70% парникового эффекта, без учёта облаков), диоксид углерода (углекислый газ -С02) — 9-26%, метан (СН4) — 4-9% и озон — 3-7%. Атмосферные концентрации С02 и СН4 увеличились на 31% и 149%, соответственно, по сравнению с серединой XVIII века.

Менее известно, что парниковый эффект — столь же необходимое условие для поддержания жизни на Земле, как и сама атмосфера, и что парниковые газы «перехватывают» часть отражаемого Землей длинноволнового солнечного излучения, согревая нижние слои атмосферы. В результате добавка к приземной температуре, которую дают парниковые газы, является существенной. То есть опасность представляет не сам парниковый эффект как таковой, а превышение некоторого его фонового уровня, сохранявшегося почти неизменным на протяжении миллионов лет, что приводит к глобальному потеплению.

Глобальное потепление — процесс постепенного увеличения среднегодовой температуры атмосферы Земли и Мирового океана. Научное мнение, выраженное Межгосударственной группой экспертов по изменению климата (МГЭИК) Организации Объединённых Наций, и непосредственно поддержанное национальными академиями наук развитых стран, заключается в том, что средняя температура на Земле поднялась на 0,7°С по сравнению со временем начала промышленной революции (со второй половины ХУШ века), и что основной причиной потепления является деятельность человека, в первую очередь, из-за выбросов газов, вызывающих парниковый эффект.

Научное мнение, выраженное Межгосударственной группой экспертов по изменению климата (МГЭИК) Организации Объединённых Наций, и непосредственно поддержанное национальными академиями наук развитых стран, заключается в том, что средняя температура на Земле поднялась на 0,7°С по сравнению со временем начала промышленной революции (со второй половины ХУШ века), и что основной причиной потепления является деятельность человека, в первую очередь, из-за выбросов газов, вызывающих парниковый эффект.

Оценки, полученные по климатическим моделям, на которые ссылается МГЭИК, говорят, что в XXI в. средняя температура поверхности Земли может

повыситься на величину от 1,1 до 6,4°С, в результате чего может начаться своего рода цепная реакция, обусловленная таянием арктических льдов с высвобождением содержащихся в вечной мерзлоте СО2 и метана, а также накоплением в атмосфере обладающего парниковым эффектом водяного пара. Глобальные последствия такого развития событий очевидны. Это радикальные сдвиги в распределении мировых климатических зон. Это подъем уровня Мирового океана с затоплением прибрежных низменных территорий, где проживает почти треть населения Земли. Это трансформация природной среды, от которой зависит существование человека. В отдельных регионах температура может немного понизиться по причине охлаждения теплых подводных течений из-за таяния ледников.

По мнению ученых Сибирского отделения РАН, климатические изменения, а также реакция окружающей среды и экосистем в различных районах мира индивидуальны и разновременны [2], [3].

Как ожидает МГЭИК, потепление и подъём уровня Мирового океана будут продолжаться на протяжении тысячелетий даже в случае стабилизации уровня парниковых газов в атмосфере из-за эффекта большой теплоёмкости океанов. Недавние исследования установили существование негативного влияния парниковых газов на урожай сельскохозяйственных культур [4]. Согласно данным экспериментов повышение концентрации углекислого газа приводило к повышенному развитию сорняков и распространению вредителей. В докладе руководителя экономической службы правительства Великобритании Николаса Стерна приведены результаты расчетов по экономическим моделям, согласно которым оценка затрат и ущерба от неконтролируемого изменения климата составляет сейчас 5% глобального ВВП ежегодно, но эта цифра может увеличиться до 20% при учете более широкого спектра видов ущерба и рисков [5].

Согласно данным экспериментов повышение концентрации углекислого газа приводило к повышенному развитию сорняков и распространению вредителей. В докладе руководителя экономической службы правительства Великобритании Николаса Стерна приведены результаты расчетов по экономическим моделям, согласно которым оценка затрат и ущерба от неконтролируемого изменения климата составляет сейчас 5% глобального ВВП ежегодно, но эта цифра может увеличиться до 20% при учете более широкого спектра видов ущерба и рисков [5].

Среди ученых-экологов существует также и другие точки зрения по выше обозначенной проблеме. Некоторые исследователи считают, что глобальное потепление — это миф. Один из ведущих экспертов в области климатологии американский журналист Джон Колман считает «так называемое глобальное потепление величайшим жульничеством в истории» [6]. По его словам, «некоторые подлые и трусливые ученые ради защиты окружающей среды и разных политических целей нагло манипулируют долгосрочными наблюдениями за погодой, чтобы создать у людей иллюзию глобального потепления. Никакого стремительного изменения климата не будет, т. к. воздействие человечества на климат Земли ничтожно. Через одно-два десятилетия несостоятельность теории глобального потепления будет очевидна для всех».

Известный американский физик Фримен Дайсон утверждает, что меры, предлагаемые для борьбы с глобальным потеплением давно уже не относятся к сфере науки, а являются политиканством и спекулятивным бизнесом. По мнению датского эколога и экономиста Бьорна Ломборга, «тема потепления перегрета», глобальное потепление имеет не столь угрожающий характер, как это рисуют некоторые специалисты и вторящие им журналисты [7].

Известный российский журналист (по образованию теплофизик) Анатолий Вассерман полагает, что вред от потепления и парникового эффекта преувеличен, а торговля квотами на выбросы промышленных парниковых газов и меры по их ограничению используется для финансовых махинаций и управления экономикой слаборазвитых стран.

Ряд критиков указывает на то, что в прошлом (например, в эоценовой эпохе) температура была значительно выше сегодняшней, и хотя тогда вымерло множество видов, в дальнейшем жизнь процветала. По их мнению, потепление наблюдается слишком непродолжительное время, поэтому нельзя достаточно уверенно сказать, происходит ли оно вообще. Временно наблюдаемое потепление не носит глобального характера, а является результатом выхода из холодного Малого ледникового периода.

В ноябре 2009 г. в результате действий группы неизвестных хакеров был взломан почтовый сервер Университета Восточной Англии и общественности стало известно о переписке ученых. В числе документов, ставших достоянием общественности, оказалось датированное 1999 г. письмо профессора Фила Джонсона, возглавляющего в Университете Центр по изучению климата, в котором он сообщает о «трюке», позволяющем скрыть снижение температуры. Критики заявили, что из переписки можно сделать вывод, что последние годы температура на Земле не повышается. Руководство Университета распространило заявление, в котором подборка писем для публикации называется тенденциозной и «отрицающей признанный мировым сообществом факт негативного воздействия деятельности человека на климат».

Другая группа ученых признает факт глобального потепления, но отвергает возможность влияния человека на этот процесс. Исследователи предлагают учитывать, что земная атмосфера испытывает периодически повторяющиеся воздействия планетарного и космического происхождения. Чередование различных по своей природе и по продолжительности периодов изменения интенсивности солнечной радиации, достигающей нашей планеты, в сочетании с тепловой инерцией океанов, движением материков, вулканической активностью, а возможно, и влиянием обратных реакций всей земной биосферы, как целого, — и определяет среднюю температуру земной поверхности и распределение климатических зон в различные геологические эпохи. Этот сложный комплекс множества знакопеременных геофизических и космических факторов, воздействия на земной климат, может, по мнению некоторых ученых, обуславливать и наблюдаемое в наше время потепление. Человек в настоящее время не в силах влиять на процессы таких масштабов. Профессор А.П. Капица, член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой географического факультета МГУ, считает вклад человечества в климатические изменения несущественным на фоне космических и геофизических факторов [8].

Этот сложный комплекс множества знакопеременных геофизических и космических факторов, воздействия на земной климат, может, по мнению некоторых ученых, обуславливать и наблюдаемое в наше время потепление. Человек в настоящее время не в силах влиять на процессы таких масштабов. Профессор А.П. Капица, член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой географического факультета МГУ, считает вклад человечества в климатические изменения несущественным на фоне космических и геофизических факторов [8].

По данным прямых климатических наблюдений средние температуры на Земле повысились, однако, как считают исследователи, отрицающие антропогенный характер климатических изменений, это наблюдаемое потепление находится в пределах естественной изменчивости климата и не нуждается в отдельном объяснении. Против такой точки зрения возражает МГЭИК, в третьем отчете которой утверждается, что солнечная и вулканическая активность может объяснить лишь половину температурных изменений до 1950 года, но их общий эффект после этого был примерно равен нулю. В частности, влияние парникового эффекта с 1750 г., по оценке МГЭИК, в 8 раз выше влияния изменения солнечной активности.

Можно выделить еще одну группу ученых-экологов, кто не отрицает факт потепления и допускает его антропогенный характер, но не соглашается с тем, что наиболее опасными из воздействий на климат являются промышленные выбросы парниковых газов. С их точки зрения, основная масса парниковых выбросов вы-

звана изменениями ландшафта, в первую очередь, вырубкой лесов, являющихся основными регуляторами газообменных процессов на планете и играющих ключевую роль в фиксации атмосферного углерода в процессе фотосинтеза. Известный британский учёный-натуралист и телеведущий Дэвид Беллами полагает, что активное влияние на изменение климата оказывает уменьшение площади тропических лесов в Южной Америке. К аналогичному выводу пришёл российский физик-теоретик В.Г. Горшков, основываясь на разрабатываемой им с 1979 г. теории биотической регуляции, согласно которой необратимые изменения климата скорее будут вызваны не промышленными парниковыми газами, а нарушением механизма глобального влагопереноса, который обеспечивается растительностью планеты, при условии некоторого запорогового сокращения площади естественных лесов.

К аналогичному выводу пришёл российский физик-теоретик В.Г. Горшков, основываясь на разрабатываемой им с 1979 г. теории биотической регуляции, согласно которой необратимые изменения климата скорее будут вызваны не промышленными парниковыми газами, а нарушением механизма глобального влагопереноса, который обеспечивается растительностью планеты, при условии некоторого запорогового сокращения площади естественных лесов.

Только до эпохи промышленной революции на Земле по разным оценкам было уничтожено от 30 до 50% лесов, еще 9% лесов, в первую очередь тропических, было сведено в последние 200-300 лет, и, к сожалению, нельзя сказать, чтобы процесс этот сколько-нибудь замедлился в наши дни. Площадь естественных лесов продолжает сокращаться примерно на 1% в год, а большая часть существующих в развитых странах лесов претерпела резкое изменение своей структуры. Собственно то, что сейчас называют лесом, обычно представляет собой либо возделываемые лесные плантации, либо, так называемые, вторичные леса, находящиеся на той или иной стадии естественного восстановления после корчевания, порубки или пожара. Первичный же, то есть естественный лес, занимает в этих странах только четвертую часть всей покрытой лесами территории. Так, в Европе, исключая Россию, первичные леса уцелели лишь на севере Швеции, где их площадь составляет всего 450 тыс. га.

Не меньшая роль в образовании парникового эффекта принадлежит землепользованию, так как при освоении пахотных земель из плодородного слоя выделяется значительное количество углекислого газа. Таким образом, лесные и почвенные экосистемы представляют собой важнейший компонент механизма формирования и стабилизации окружающей среды. Накапливая и испаряя воду, они обеспечивают основную часть континентального влагооборота, поддерживают устойчивость речного стока, снижают скорость движения приземных масс воздуха, сглаживая тем самым метеорологические экстремумы, работают как фильтры при загрязнении атмосферы.

Авторы разделяют позицию Межгосударственной группы экспертов по изменению климата. Результаты последних исследований подкрепляют теорию о том, что в глобальном потеплении виновата человеческая деятельность, связанная как с промышленными выбросами загрязняющих атмосферу веществ, так и с истреблением лесов. Исследование с участием ученых из Шотландии, Канады и Австралии показало, что вероятность естественных, а не антропогенных причин изменения климата на планете составляет не более 5% .

Бесспорным доказательством изменения климата на планете является учащение природных катаклизмов, таких как наводнения, засухи, ураганы и др., в результате изменений в количестве и распределении атмосферных осадков. Согласно результатам исследований, проведенных World Watch Institute, увеличивается не только число катастроф, но и их масштаб, что ведет к росту экономических потерь и количеству жертв (табл. 1).

Таблица 1

Динамика крупных стихийных бедствий в мире (число бедствий) [9]

Вид ущерба 1963-1972 гг. 1973-1982 гг. 1983-1992 гг.

Более 100 пострадавших 187 233 367

Пострадало более 1%

населения страны, потерпевшей бедствие 93 155 255

Потеряно более 1%

валового продукта страны, потерпевшей бедствие 31 86 124

Если в 1990 г. было зафиксирован 261 случай стихийных бедствий с крупными размерами ущерба, то в 2003 г. — уже 337. В настоящее время ежегодный прирост ущербов от природных катастроф составляет около 6%, а темпы прироста мирового валового продукта составляли около 2,2% в год до недавних событий глобального экономического кризиса. Расчеты показывают, что если принять во внимание такие темпы, то уже к 2050 г. более 50% прироста валового продукта будет уходить на покрытие ущербов от природных катастроф [10, с. 98].

Расчеты показывают, что если принять во внимание такие темпы, то уже к 2050 г. более 50% прироста валового продукта будет уходить на покрытие ущербов от природных катастроф [10, с. 98].

С точки зрения международной экологической организации Гринпис, борьба за снижение выбросов «парниковых газов» в любом случае принесет немалую пользу. Она предполагает переход на инновационный путь развития экономики, путем внедрения энергоэффективных технологий, развития возобновляемой энергетики и т. д. Эти требования были бы актуальны даже в том случае, если бы проблемы изменения климата не существовало, так как технологическая революция всегда выгодна для экономического развития.

Назовем основные вещества техногенного происхождения, загрязняющие атмосферу:

1. Оксид углерода выделяется при неполном сгорании углеродистых веществ. В воздух это вещество попадает в результате сжигания твердых отходов, с выхлопными газами и выбросами промышленных предприятий. Ежегодный объем газа, поступающего в атмосферу, составляет не менее 1250 млн. тонн. Оксид углерода является соединением, активно реагирующим с составными частями атмосферы и способствует повышению температуры на планете, и созданию парникового эффекта.

2. Сернистый ангидрид образуется в процессе сгорания топлива, содержащего серу, или в результате переработки сернистых руд (ежегодно их перерабатывается до 170 млн. тонн). Часть соединений серы выделяется при горении органических остатков в горнорудных отвалах. Только в США общее количество выбрасываемого в атмосферу сернистого ангидрида составляет 65 процентов от общемирового выброса.

3. Серный ангидрид образуется при окислении сернистого ангидрида. Конечным продуктом реакции является аэрозоль или раствор серной кислоты в дождевой воде, который подкисляет почву, обостряет заболевания дыхательных путей человека. Выпадение аэрозоля серной кислоты из дымовых факелов химических предприятий отмечается при низкой облачности и высокой влажности воздуха. Листовые пластинки растений, произрастающих на расстоянии менее 11 км от таких предприятий, обычно бывают густо усеяны мелкими некротическими

Выпадение аэрозоля серной кислоты из дымовых факелов химических предприятий отмечается при низкой облачности и высокой влажности воздуха. Листовые пластинки растений, произрастающих на расстоянии менее 11 км от таких предприятий, обычно бывают густо усеяны мелкими некротическими

пятнами, образовавшихся в местах оседания капель серной кислоты. Пирометал-лургические предприятия цветной и черной металлургии, а также ТЭС ежегодно выбрасывают в атмосферу десятки миллионов тонн серного ангидрида.

4. Сероводород и сероуглерод поступают в атмосферу раздельно или вместе в другими соединениями серы. Основными источниками выброса являются предприятия по изготовлению искусственного волокна, сахара, коксохимические, нефтеперерабатывающие, а также нефтепромыслы. В атмосфере при взаимодействии с другими загрязнителями подвергаются медленному окислению до серного ангидрида.

5. Основными источниками выброса оксилов азота являются предприятия, производящие азотные удобрения, азотную кислоту и нитраты, анилиновые красители, нитросоединения, вискозный шелк, целлулоид. Количество оксилов азота, поступающих в атмосферу, составляет 20 млн. тонн в год.

6. Источниками загрязнения соединениями фтора являются предприятия по производству алюминия, эмалей, стекла, керамики, стали, фосфорных удобрений. Фторосодержащие вещества поступают в атмосферу в виде газообразных соединений — фтороводорода или пыли фторида натрия и кальция. Соединения характеризуются токсическим эффектом. Производные фтора являются сильными инсектицидами.

7. Соединения хлора поступают в атмосферу от химических предприятий, производящих соляную кислоту, хлоросодержащие пестициды, органические красители, гидролизный спирт, хлорную известь, соду. Токсичность хлора определяется видом соединений и их концентрацией. Например, в металлургической промышленности при выплавке чугуна и при переработке его на сталь происходит выброс в атмосферу различных тяжелых металлов и ядовитых газов. Так, в расчете на 11 тонн передельного чугуна выделяется кроме 12,7 кг. сернистого газа и 14,5 кг. пылевых частиц, определяющих количество соединений мышьяка, фосфора, сурьмы, свинца, паров ртути и редких металлов, смоляных веществ и цианистого водорода.

Например, в металлургической промышленности при выплавке чугуна и при переработке его на сталь происходит выброс в атмосферу различных тяжелых металлов и ядовитых газов. Так, в расчете на 11 тонн передельного чугуна выделяется кроме 12,7 кг. сернистого газа и 14,5 кг. пылевых частиц, определяющих количество соединений мышьяка, фосфора, сурьмы, свинца, паров ртути и редких металлов, смоляных веществ и цианистого водорода.

8. К атмосферным загрязнителям относятся углеводороды — насыщенные и ненасыщенные, включающие от 11 до 13 атомов углерода. Они подвергаются различным превращениям, окислению, полимеризации, взаимодействуя с другими атмосферными загрязнителями после возбуждения солнечной радиацией. В результате этих реакций образуются перекисные соединения, свободные радикалы, соединения углеводородов с оксидами азота и серы.

Типичными загрязнителями атмосферы являются также аэрозоли — мельчайшие взвешенные частицы диаметром от 0,1 до сотен микрон, средний размер аэрозольных частиц составляет 11-51 мкм. В статистическом сборнике «Europe’s Environment: statistical compendium for the Dobris assesment» (1995 г.) опубликована карта среднегодовой концентрации атмосферных аэрозолей над территорией Европы за 1992 год. На ней хорошо видно, как тонкая аэрозольная взвесь промышленного происхождения плотностью более 20 мкг/м3 сплошным облаком покрывает огромные территории Центральной и Восточной Европы, юго-востока Англии, стран Бенилюкса и северо-восточной Франции.

В состав аэрозолей входят как твердые (пыль, зола, сажа), так и жидкие компоненты, находящиеся во взвешенном состоянии в воздухе. К жидким относятся окислы серы и азота, аммиак, летучие органические углеводороды. Кроме

того, на них абсорбируются многие металлы (в частности, свинец) и высокомолекулярные токсичные соединения. Твердые компоненты аэрозолей в ряде случаев особенно опасны для организмов, а у людей вызывают специфические заболевания. В атмосфере аэрозольные загрязнения воспринимаются в виде дыма, тумана, мглы или дымки.

Твердые компоненты аэрозолей в ряде случаев особенно опасны для организмов, а у людей вызывают специфические заболевания. В атмосфере аэрозольные загрязнения воспринимаются в виде дыма, тумана, мглы или дымки.

В заключение назовем некоторые из глобальных проявлений загрязнения атмосферы:

— изменение климата как результат повышения мировой среднегодовой температуры или так называемого «парникового эффекта»;

— расширение «озоновых дыр» — появление их не только над Антарктидой, но и над другими регионами мира;

— увеличение масштабов «кислотных дождей», особенно в промышленно развитых регионах;

— увеличение случаев стихийных бедствий с крупными размерами ущерба.

Таким образом, из обобщенных материалов мировой социально-экологической статистики можно сделать вывод: деградационные изменения биосферы в различных районах и регионах планеты создают потенциальную, а в ряде случаев — реальную опасность для всего живого на Земле, в том числе — для человека.

Литература

1. Охрана окружающей среды в России. 2006: Стат. сб. Росстат. — М., 2006. — 239 с.

2. Кузьмин М.И. Прогноз погоды на 8 млн лет назад //Наука из первых рук. — 2005. — № 3. — С. 54-65.

3. Добрецов Н.Л. Глобальные изменения природной среды 2000. — Новосибирск: Издательство СО РАН, 2001. — 373 с.

4. Крапивин В.Ф., Потапов И.И. Проблемы глобализации и социально-экономического развития в контексте изменений климата //Экономика природопользования. — М.: ВИНИТИ, 2008. — № 1. — С. 3-11.

— М.: ВИНИТИ, 2008. — № 1. — С. 3-11.

5. Обзор доклада Н. Стерна «Экономика изменения климата» /Кокорин А.О., Кураев С.Н. WWF, GOF. — M.: WWF России, 2007. — 50 с.

6. Сайт www.annews.ra/news/detail.php?ro=137725

7. Ломборг Б. Охладите глобальное потепление. — Санкт-Петербург: Изд-во ООО «Питер Пресс», 2008. — 202 с.

8. Интернет-пресс-конференция А.П.Капицы на сайте http://www.lenta.ru/conf/kapitsa/

9. Майбуров И. А., Манохин И.В., Мишина Е.Б. О некоторых аспектах реализации механизмов Киотского протокола в регионах РФ // Экологические проблемы промышленных регионов. — Екатеринбург: АМБ, 2006. — 329 с.

10. Василенко В.А. Устойчивое развитие регионов: подходы и принципы /Под ред. А.С. Новоселова. — Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2008. — 208 с.

Экологические проблемы атмосферы

Загрязнение атмосферы

На протяжении тысячелетий люди загрязняли атмосферу. В настоящее время это загрязнение связано с расширением очагов промышленности, с развитием научно-технического прогресса, когда ресурсов требуется все больше. В $60$-е годы $XX$ века принято было считать, что загрязняют атмосферу в основном только большие города и индустриальные центры. Но, оказалось, что загрязнение атмосферы является глобальным явлением, потому что вредные выбросы распространяются на огромные расстояния. Человек и сегодня продолжает порабощать природу, до неузнаваемости меняя лик Земли, а это значит, что и проблемы загрязнения атмосферы, разрушение озонового слоя, кислотные дожди, парниковый эффект, стоят еще острее.

По статистике ежедневно каждый человек вдыхает $20$ тыс. литров воздуха, в котором кроме необходимого для дыхания кислорода содержится огромное количество вредных взвешенных частиц и газов. Все загрязнители атмосферного воздуха условно можно разделить на два основных типа: естественные и антропогенные. В настоящее время преобладающими являются именно антропогенные загрязнители.

Все загрязнители атмосферного воздуха условно можно разделить на два основных типа: естественные и антропогенные. В настоящее время преобладающими являются именно антропогенные загрязнители.

Антропогенное загрязнение связано с хозяйственной деятельностью человека и это, прежде всего: сжигание горючих ископаемых, при котором выбросы составляют$ 5$ млрд. т. углекислого газа ежегодно. С момента использования топлива, $1860$-$1960$ гг., т.е. за $100$ лет содержание углекислого газа в атмосфере увеличилось на $18\%$. Работа тепловых электростанций создает условия для образования кислотных дождей, при выделении сернистого газа и мазута. Современные турбореактивные самолеты выпускают в воздух оксиды азота и газообразные фторуглеводороды из аэрозолей, влияющих на озоновый слой. Разнообразные газы, выделяемые в процессе работы предприятий черной и цветной металлургии. Сжигание мусора, добыча полезных ископаемых открытым способом, огромное количество автомобилей на улицах городов. Потенциальную опасность представляет химическое и биохимическое производство и возможность аварийных выбросов чрезвычайно токсичных веществ, микробов и вирусов, способных вызвать целые эпидемии среди людей и животных.

Основными вредными примесями в атмосфере являются:

- Оксид углерода. Попадает при сжигании твердых отходов;

- Сернистый ангидрид. Выделяется при сгорании топлива, содержащего серу;

- Серный ангидрид. Результат окисления сернистого ангидрида;

- Сероводород и сероуглерод. Поступают с соединениями серы от предприятий искусственного волокна, производства сахара, нефтеперерабатывающих комбинатов;

- Оксиды азота. Источники предприятия химической промышленности;

- Соединения фтора. Предприятия цветной металлургии, азотной кислоты, фосфорных удобрений;

- Соединения хлора. Источником являются предприятия химической промышленности.

Только в одной России объем выбросов загрязняющих от стационарных источников составляет ежегодно $22$-$25$ млн. тонн.

тонн.

К природным загрязнителям атмосферы относятся:

- Извержения вулканов;

- Пыльные бури;

- Лесные пожары;

- Продукты растительного, животного и микробиологического происхождения;

- Частицы морской соли;

- Пыль космического происхождения.

Истощение озонового слоя

В атмосфере на высоте $20$-$50$ км от поверхности Земли, находится слой с особой формой кислорода. Этот слой получил название озонового слоя. Молекула атмосферного кислорода в результате ультрафиолетового излучения Солнца присоединила третий атом кислорода, и получился озон. Слой это очень тонкий, небольшое его количество вместе с потоками воздуха может проникать в нижние слои атмосферы. В результате фотохимических реакций в больших городах при сухой и жаркой погоде может образоваться приземный озон. Он очень опасен, потому что способен разрушить легкие человека, страдают от него также деревья и придорожные кусты. Озон высокий, поглощая ультрафиолетовые лучи, защищает человека. Ученые обнаружили этот слой только в $70$-е годы прошлого столетия и одновременно с этим сделали открытие, что фреоны, широко использующиеся в холодильных установках, кондиционерах, аэрозолях, озон разрушают. Английские ученые в $1985$ г. обнаружили озоновую «дыру» над Антарктидой. Размер этой «дыры» равнялся площади США. Исследования показали, что в атмосфере над материком была высокая концентрация соединения, который образуется при разрушении молекулы озона хлором. Данный факт явился доказательством того, что фреоны создают проблемы озоновых «дыр».

Замечание 1

Представители $44$ государств в $1985$ г. приняли Конвенцию об охране озонового слоя планеты, а в следующем году подписали Монреальский протокол, ограничивающий производство и потребление веществ, разрушающих озон.

Озоновые «дыры» как бы затягиваются, они не постоянны, но заполнение происходит молекулами соседнего участка, а это приводит к тому, что содержание озона уменьшается. Уменьшение озона даже на $1\%$, считают специалисты, увеличивает заболеваемость раком кожи на $3$-$6\%$. Истощение озонового слоя может непредсказуемо изменить климат планеты, это связано с тем, что температура воздуха, с уменьшением количества озона, будет снижаться, изменится направление господствующих ветров, а вслед за этим и погода.

Уменьшение озона даже на $1\%$, считают специалисты, увеличивает заболеваемость раком кожи на $3$-$6\%$. Истощение озонового слоя может непредсказуемо изменить климат планеты, это связано с тем, что температура воздуха, с уменьшением количества озона, будет снижаться, изменится направление господствующих ветров, а вслед за этим и погода.

Замечание 2

Всемирная метеорологическая организация, анализируя данные общего содержания озона еще в $1995$ г. подтвердила тенденцию уменьшения атмосферного озона.

К настоящему времени, его годовое содержание понизилось на $4$-$5\%$. Уменьшение озона характерно не только для Антарктиды, оно стало заметно проявляться и в районах Арктики.

В $1994$ г. была зафиксирована озоновая аномалия в Северном полушарии. Она «накрыла» огромную площадь от побережья Северного Ледовитого океана до Крыма. Озоновый слой терял свой объем на $10$-$15\%$, и даже до $30\%$ в отдельные месяцы. Катастрофическое падение озона на $40\%$ произошло в $1995$ г. над районами Восточной Сибири. Над планетой образовалась ещё одна озоновая «дыра». Ученые не могут сказать, будет ли она расти и какую территорию захватит. Страны, подписавшие Венскую Конвенцию, не только разрабатывают, но и пытаются осуществить мероприятия по охране озонового слоя.

Суть этих мероприятий сводится к следующему:

- Прекратить производство фреонов и тетрахлорида углерода, разрушающих озон;

- Запретить производство метилбромидов и гидрофреонов;

- Восстановить озоновый слой над Антарктидой с помощью установок для его производства;

Кислотные дожди

Определение 1

Кислотные дожди – это любые атмосферные осадки, содержащие какое-то количество кислот.

Кислота снижает уровень $pH$, чем ниже этот уровень, тем больше ионов водорода содержится в растворе, а это значит, что среда является более кислой. Среднее значение pH для дождевой воды равняется $5,6$, когда эта величина меньше – говорят о кислотных дождях. Виновниками этого являются оксиды серы, азота, хлористый водород, летучие органические соединения (ЛОС).

Сам термин в употребление ввел британский химик во второй половине $XIX$ века. Он занимался загрязнением Манчестера и заметил, что изменение состава дождевой воды вызывают пары и дым, попадающие в атмосферу от работающих предприятий. Проведенные исследования показали, что такой дождь обесцвечивает ткани, способствует коррозии металла, разрушает стройматериалы, уничтожает растительность. О вредном воздействии кислотных дождей заговорили спустя почти $100$ лет. Впервые её подняли на конференции ООН по окружающей среде в $1972$ г.

По происхождению кислотные дожди бывают естественные и антропогенные.

Виновниками этого являются оксиды серы, азота, хлористый водород, летучие органические соединения (ЛОС).

Сам термин в употребление ввел британский химик во второй половине $XIX$ века. Он занимался загрязнением Манчестера и заметил, что изменение состава дождевой воды вызывают пары и дым, попадающие в атмосферу от работающих предприятий. Проведенные исследования показали, что такой дождь обесцвечивает ткани, способствует коррозии металла, разрушает стройматериалы, уничтожает растительность. О вредном воздействии кислотных дождей заговорили спустя почти $100$ лет. Впервые её подняли на конференции ООН по окружающей среде в $1972$ г.

По происхождению кислотные дожди бывают естественные и антропогенные.

Причины естественных кислотных дождей:

- Деятельность микроорганизмов;

- Вулканическая деятельность;

- Распад азотсодержащих природных соединений;

- Грозовые разряды;

- Горение древесины и биомассы.

Причины антропогенных кислотных дождей:

- Загрязнение атмосферы;

- Теплоэлектростанции и металлургические предприятия;

- Запуск твердотопливных ракет;

- Предприятия, по производству серной кислоты;

- Выхлопные газы автомобильного транспорта;

- Химические предприятия.

Последствия кислотных дождей:

- Окисление водных ресурсов, особенно рек и озер;

- Вредное воздействие на растительность;

- Разрушение памятников культуры, архитектуры, трубопроводов, машин;

- Отрицательное воздействие на здоровье человека.

Замечание 3

Проблема кислотных дождей носит глобальный характер, и решать её необходимо всем странам, объединив свои усилия. Реальный выход связан с сокращением выбросов предприятий в атмосферу и гидросферу и установка дорогостоящих фильтров, которые не могут быть дороже жизни и здоровья человека. В перспективе страны мира должны стремиться к созданию экологически безопасных производств. Будущее планеты – это будущее сегодняшних детей, внуков и правнуков. Только личная заинтересованность заставит человека сделать реальные шаги в решении этой проблемы.

Будущее планеты – это будущее сегодняшних детей, внуков и правнуков. Только личная заинтересованность заставит человека сделать реальные шаги в решении этой проблемы.

Урок 18. глобальные экологические проблемы — Биология — 11 класс

Парниковый эффект

С начала XIX века средняя мировая температура повысилась примерно на 0,6 градуса по Цельсию, что неминуемо сказалось на всей планете. Так, например, в течение ХХ века:

– средний уровень Мирового океана повысился на 10–20 см, в масштабах целых континентов ожидается повышение уровня моря примерно на 30 см в ближайшие 40 лет;

– общий объём ледников в Швейцарии сократился на 2/3;

– толщина арктических льдов в конце лета и в начале осени сокращалась примерно на 40 %, и гора Кения (Африка) потеряла 92 % ледяной массы, а гора Килиманджаро (Африка) 82 %.

В ближайшие 40 лет температура Земли повысится, по прогнозам, на 1–2 градуса.

Загрязнения вод

О масштабах загрязнения говорят следующие факты: ежегодно прибрежные воды пополняются 320 млн тонн железа, 6,5 млн тонн фосфора, 2,3 млн тонн свинца. Только в водоёмы Чёрного и Азовского морей в 1995 г. было сброшено 7,7 млрд кубометров загрязненных производственных и коммунальных сточных вод.

Радиоактивное загрязнение биосферы

Первоначально основным способом избавления от радиоактивного мусора было захоронение радиоактивных отходов (РАО) в морях и океанах. Это были, как правило, низкоактивные отходы, которые упаковывали в 200-литровые металлические барабаны, заливали бетоном и сбрасывали в море. Первое такое захоронение РАО произвели США в 80 км от побережья Калифорнии. До 1983 г. 12 стран практиковали сброс РАО в открытое море. В воды Тихого океана за период с 1949 г. по 1970 г. было сброшено 560 261 контейнер с РАО.

Загрязнение атмосферы

Ежегодно в мире сжигается около 9 миллиардов тонн условного топлива, что приводит к выбросу в окружающую среду более 20 млрд тонн углекислого газа и более 700 млн тонн других соединений. Если человечество будет жить, ничего не меняя, к середине XXI века концентрация СО2 удвоится. В результате парникового эффекта уровень Мирового океана увеличится от 35 до 60 см за счёт таяния льдов и за счёт расширения воды при повышении температуры.

Если человечество будет жить, ничего не меняя, к середине XXI века концентрация СО2 удвоится. В результате парникового эффекта уровень Мирового океана увеличится от 35 до 60 см за счёт таяния льдов и за счёт расширения воды при повышении температуры.

За последние 40 лет было использовано столько минерального сырья, сколько за всю предыдущую историю человечества. За последние 100 лет из земных недр было извлечено 137 млрд тонн угля, 47 млрд. тонн нефти, 20 трлн куб. метров газа. За этот период человечество увеличило свои энергетические ресурсы в 1000 раз. С 1950–1955 г. потребление всех энергоресурсов в мире увеличилось в 3 раза, нефтепродуктов – в 6 раз, электроэнергии – в 8 раз. Если человечество сделает ставку только на экономический рост, то уже к 2032 году рост потребления органического топлива приведёт к тому, что объём выброса углекислого газа в атмосферу достигнет 16 млрд тонн в год, если же приоритетом станет обеспечение устойчивого развития, то активные шаги по внедрению энергосберегающих технологий позволят к 2032 году снизить этот показатель вдвое – до 8 млрд тонн.

Загрязнение атмосферы | Глобальные проблемы человечества

Под загрязнением понимается процесс привнесения в воздух или образование в нем физических агентов, химических веществ или организмов, неблагоприятно воздействующих на среду жизни или наносящих урон материальным ценностям. В определенном смысле загрязнением можно считать и изъятие из воздуха отдельных газовых ингредиентов (в частности, кислорода) крупными технологическими объектами. И дело не только в том, что попадающие в атмосферу газы, пыль, сера, свинец и другие вещества опасны для человеческого организма — они неблагоприятно влияют на круговороты многих компонентов на земле. Загрязняющие и ядовитые вещества переносятся на большие расстояния, попадают с осадками в почву, поверхностные и подземные воды, в океаны, отравляют окружающую среду, отрицательно сказываются на получении растительной массы.

Загрязнение атмосферы сказывается и на климате планеты. На этот счет существуют три точки зрения. 1. Наблюдающееся в текущем столетии глобальное потепление климата обусловлено возрастанием концентрации СОг в атмосфере, а к середине будущего столетия произойдет катастрофическое потепление климата, сопровождающееся сильным возрастанием высоты уровня Мирового океана. 2. Загрязнение атмосферы снижает уровень солнечной радиации, повышает количество ядер конденсации в облаках, в результате поверхность Земли охлаждается, что в свою очередь может вызвать новое оледенение в северных и южных широтах (сторонников этой точки зрения немного). 3. Согласно сторонникам третьей точки зрения, оба эти процесса уравновесятся и климат Земли существенно не изменится.

Главные источники загрязнения атмосферы — предприятия топливноэнергетического комплекса, обрабатывающей промышленности и транспорт. Более 80% всех выбросов в атмосферу составляют выбросы оксидов углерода, двуокиси серы, азота, углеводородов, твердых веществ. Из газообразных загрязняющих веществ в наибольших количествах выбрасываются окислы углерода, углекислый газ, угарный газ, образующиеся преимущественно при сгорании топлива. В больших количествах в атмосферу выбрасываются и оксиды серы: сернистый газ, сернистый ангидрид, сероуглерод, сероводород и др. Самым многочисленным классом веществ, загрязняющих воздух крупных городов, являются углеводороды. К числу постоянных ингредиентов газового загрязнения атмосферы относятся также свободный хлор, его соединения и др.

Помимо газообразных загрязняющих веществ в атмосферу поступают десятки миллионов тонн твердых частиц. Это пыль, копоть, сажа, которые в виде мелких частиц свободно проникают в дыхательные пути и оседают в бронхах и легких. Однако и это еще не все — «по пути» они обогащаются сульфатами, свинцом, мышьяком, селеном, кадмием, цинком и другими элементами и веществами, многие из которых канцерогенны. С этой точки зрения особенно опасна для здоровья человека асбестовая пыль. К первому классу опасности также принадлежат кадмий, мышьяк, ртуть и ванадий. (Любопытны результаты сравнительного анализа, выполненного американскими учеными. Содержание свинца в костях скелета аборигена Перу, жившего 1600 лет назад, в 1000 раз меньше, чем в костях современных граждан США.)

К первому классу опасности также принадлежат кадмий, мышьяк, ртуть и ванадий. (Любопытны результаты сравнительного анализа, выполненного американскими учеными. Содержание свинца в костях скелета аборигена Перу, жившего 1600 лет назад, в 1000 раз меньше, чем в костях современных граждан США.)

С загрязнением атмосферы ассоциируется и такое специфическое явление, как кислотные дожди.

Земная атмосфера сравнительно хорошо пропускает коротковолновую солнечную радиацию, которая почти полностью поглощается земной поверхностью. Нагреваясь за счет поглощения солнечной радиации, земная поверхность становится источником земного, в основном длинноволнового, излучения, часть которого уходит в космическое пространство.

Ученыеисследователи продолжают спорить о составе так называемых парниковых газов ( 58). Наибольший интерес в этой связи вызывает влияние увеличивающейся концентрации углекислого газа (СОг) на парниковый эффект атмосферы. Высказывается мнение, что известная схема: «рост концентрации углекислого газа усиливает парниковый эффект, что ведет к потеплению глобального климата» — предельно упрощена и очень далека от действительности, так как наиболее важным «парниковым газом» является вовсе не углекислый газ (и не закись азота, не метан или хлорфторуглеводороды), а водяной пар. При этом оговорки, что концентрация водяного пара в атмосфере определяется лишь параметрами самой климатической системы, сегодня уже не выдерживают критики, так как антропогенное воздействие на глобальный круговорот воды убедительно доказано.

В качестве научных гипотез укажем на следующие последствия грядущего парникового эффекта. Во-первых, согласно наиболее распространенным оценкам, к концу XXI в. содержание атмосферного СОг удвоится, что неизбежно приведет к повышению средней глобальной приземной температуры на 3—5 °С. При этом потепление ожидается более сильным в высоких широтах и соответственно станет более засушливым лето в умеренных широтах Северного полушария.

Во-вторых, предполагается, что подобный рост средней глобальной приземной температуры приведет к повышению уровня Мирового океана на 20—165 см за счет термического расширения воды. (Что касается ледникового щита Антарктиды, то его разрушение не является неизбежным, так как для таяния необходимы более высокие температуры. В любом случае, процесс таяния антарктических льдов займет весьма продолжительное время.)

(Что касается ледникового щита Антарктиды, то его разрушение не является неизбежным, так как для таяния необходимы более высокие температуры. В любом случае, процесс таяния антарктических льдов займет весьма продолжительное время.)

Втретьих, концентрация атмосферного СОг может оказать весьма благоприятное воздействие на урожаи сельскохозяйственных культур. Результаты проведенных экспериментов позволяют предполагать, что в условиях прогрессирующего роста содержания СОг в воздухе природная и культурная растительность достигнут оптимального состояния: возрастет листовая поверхность растений, повысится удельный вес сухого вещества листьев, увеличатся средний размер плодов и число семян, ускорится созревание зерновых, а их урожайность повысится.

Вчетвертых, в высоких широтах естественные леса, особенно бореальные, могут оказаться весьма чувствительными к изменениям температуры. Потепление может привести к резкому сокращению площадей бореальных лесов, а также к перемещению их границ на север. Леса тропиков и субтропиков окажутся, вероятно, более чувствительными к изменению режима осадков, а не температуры. Однако прогнозы предстоящих изменений осадков очень неопределенны.

В целом, парниковый эффект атмосферы — это уравнение со многими неизвестными. Большая часть ученых полагает, что потепление реально проявится. Более того, многие утверждают, что глобальное потепление (примерно на 1° в XX в.) уже произошло (по крайней мере, его первая фаза), но оно было как бы замаскировано естественными климатическими изменениями. Однако есть ученые, считающие, что, как это ни парадоксально, ускоряющееся накопление СОг может привести не к потеплению, а к похолоданию. Подобное мнение основывается на том, что прогноз «перегрева» Земли при удвоении концентрации СОг в воздухе сделан исходя из ошибочной оценки парникового эффекта этого газа. Считается, что сторонники «перегрева» не учитывают колоссальной роли вод Океана в поглощении антропогенного СОг и недооценивают значения наземной биоты, и следовательно, почв как мощных ассимиляторов «избыточной» атмосферной углекислоты.

Загрязнение атмосферы — Человек и прогресс

Под загрязнением атмосферы понимается загрязнение атмосферного воздуха вредными химическими веществами или биологическими материалами. Это – одна из самых серьёзных глобальных проблем.

Согласно данным исследования, проведённого Блэксмитовским институтом (англ.: Blacksmith Institute) в 2008 году, наиболее острыми глобальными проблемами загрязнения являются загрязнение атмосферы городов и загрязнение воздуха внутри помещений.

Последствия загрязнения атмосферы для здоровья людей

Загрязнение атмосферного воздуха может иметь долгосрочные и краткосрочные последствия для здоровья. Выяснилось, что больше всего от загрязнения воздуха страдают пожилые люди и маленькие дети.

К краткосрочным последствиям для здоровья относятся раздражение глаз, носа и горла, головные боли, аллергические реакции и инфекции верхних дыхательных путей.

Долгосрочными последствиями для здоровья являются, в частности, рак лёгких, поражение головного мозга, печени, почек, болезни сердца и заболевания дыхательных путей.

Последствия загрязнения атмосферы для окружающей среды

Загрязнение воздуха наносит вред сельскохозяйственным культурам, животным, лесам и водоёмам. Кроме того, оно способствует разрушению озонового слоя, который защищает Землю от ультрафиолетового излучения Солнца. Другими негативными последствиями загрязнения атмосферного воздуха являются кислотные дожди, наносящие вред деревьям, почве, рекам и диким животным, смог, зарастание водоёмов водорослями и глобальные изменения климата.

Антропогенные причины загрязнения воздуха

Деятельность человека выделяется как основная причина загрязнения атмосферного воздуха, особенно в городах. Для поддержания жизнедеятельности растущего населения необходимы производство энергии, транспорт и промышленность, в результате чего в атмосферу выбрасываются вредные химические вещества.

К числу антропогенных причин загрязнения атмосферы относятся дым, выделяемый транспортными средствами, домашними газовыми плитами и системами отопления, авиацией, а также дым, образующийся во время пожаров и при сжигании мусора.

Для уменьшения масштаба проблемы загрязнения атмосферы необходимо, чтобы люди были более осведомлены о возможных последствиях своей деятельности.

Естественные причины загрязнения воздуха

Однако загрязнение атмосферы может быть вызвано не только антропогенными факторами, но и естественными событиями. Так, при биологическом разложении и извержениях вулканов выделяются природные двуокиси серы и оксиды азота, ухудшающие качество атмосферного воздуха. Основная часть другого загрязнителя, околоземного озона, формируется во время химических реакций, протекающих под действием солнечного света, однако около 10-15 % его количества поступает из стратосферы. Другими естественными причинами загрязнения атмосферы являются природные источники частиц сажи и пыли, такие как извержения вулканов и пыльные бури, летучие органические соединения, пыльца растений и лесные пожары.

Загрязнение воздуха внутри помещений

Под качеством воздуха в помещении подразумевается состояние атмосферного воздуха снаружи и внутри зданий и сооружений. Этот параметр оказывает непосредственное влияние на чувство комфорта и здоровье людей, находящихся внутри любого помещения, будь то квартира, офис или какое-либо здание.

К наиболее распространенным загрязнителям воздуха внутри помещений относятся, в частности, радон, плесень, угарный газ, летучие органические соединения, волокна асбеста, двуокись углерода, озон и газообразные продукты горения биомассы.

Основными способами улучшения качества воздуха внутри помещений являются, например, должная вентиляция, фильтрация воздуха, а также контроль, выявление и устранение источников загрязнения.

Способы борьбы с загрязнением атмосферы

Существует несколько способов, позволяющих уменьшить загрязнение атмосферного воздуха.

В общем и целом, важно экономить энергию, так как источники энергии, такие как природный газ или мазут, используемые для производства электроэнергии, а также дизельное топливо, бензин и древесина, способствуют загрязнению воздуха.

Для того, чтобы добраться куда-либо по работе, не обязательно ехать на автомобиле или мотоцикле, иногда целесообразнее воспользоваться велосипедом или сходить пешком.

Кроме того, следует сократить количество поездок на личном автомобиле и пользоваться общественным транспортом.

Помимо этого, целесообразно избегать использования бензиновых газонокосилок и других садовых инструментов с бензиновым двигателем, а также отказаться от сжигания мусора, опавшей листвы и других материалов.

Ещё один верный способ – проводить регулярное техническое обслуживание автомобиля и регулировку двигателя, не забывая о замене воздушного фильтра и моторного масла.

Если каждый человек в отдельности будет вносить свой небольшой вклад в дело уменьшения загрязнения атмосферы, то от этого выиграют все.

| < Предыдущая | Следующая > |

|---|

Проблемы глобальной химии атмосферы

Аннотация

На химический состав атмосферы оказывает существенное влияние широкий спектр химических процессов, которые в первую очередь вызваны воздействием ультрафиолетового излучения с длинами волн короче 320 нм (УФ-В) на озон и водяной пар. Это приводит к образованию гидроксильных (ОН) радикалов, которые, несмотря на очень низкие концентрации в тропосфере, удаляют большинство газов, выбрасываемых в атмосферу в результате естественных и антропогенных процессов.Следовательно, хотя только около 10% всего атмосферного озона находится в тропосфере, благодаря образованию ОН, он определяет эффективность окисления атмосферы и, следовательно, имеет первостепенное значение для поддержания ее химического состава. Ожидается, что из-за разнообразной деятельности человека, особенно за счет увеличения выбросов CH 4 , CO и NO x , концентрации тропосферного озона и гидроксила в загрязненной среде будут увеличиваться, а в чистой тропосфере — уменьшаться.В целом это может привести к общему снижению эффективности окисления атмосферы, способствуя постепенному накоплению нескольких долгоживущих газовых примесей, которые в первую очередь удаляются в результате реакции с ОН. В стратосфере, особенно из-за каталитических реакций хлорсодержащих газов промышленного происхождения, происходит истощение озона, что особенно заметно в первые весенние месяцы над Антарктидой. Поскольку озон является единственным компонентом атмосферы, который может значительно поглощать солнечное излучение в диапазоне длин волн 240–320 нм, эта потеря озона усиливает проникновение биологически вредного УФ-B излучения на поверхность земли с соответствующими негативными последствиями для биосферы.Некоторые из вышеупомянутых химически активных следовых газов с тенденциями к росту в атмосфере также являются эффективными парниковыми газами. Вместе они могут оказывать согревающее воздействие на климат Земли примерно такое же, как у углекислого газа.

Ожидается, что из-за разнообразной деятельности человека, особенно за счет увеличения выбросов CH 4 , CO и NO x , концентрации тропосферного озона и гидроксила в загрязненной среде будут увеличиваться, а в чистой тропосфере — уменьшаться.В целом это может привести к общему снижению эффективности окисления атмосферы, способствуя постепенному накоплению нескольких долгоживущих газовых примесей, которые в первую очередь удаляются в результате реакции с ОН. В стратосфере, особенно из-за каталитических реакций хлорсодержащих газов промышленного происхождения, происходит истощение озона, что особенно заметно в первые весенние месяцы над Антарктидой. Поскольку озон является единственным компонентом атмосферы, который может значительно поглощать солнечное излучение в диапазоне длин волн 240–320 нм, эта потеря озона усиливает проникновение биологически вредного УФ-B излучения на поверхность земли с соответствующими негативными последствиями для биосферы.Некоторые из вышеупомянутых химически активных следовых газов с тенденциями к росту в атмосфере также являются эффективными парниковыми газами. Вместе они могут оказывать согревающее воздействие на климат Земли примерно такое же, как у углекислого газа.

© (1993) АВТОРСКОЕ ПРАВО Общество инженеров по фотооптическому приборостроению (SPIE). Скачивание тезисов разрешено только для личного использования.

Последствия глобального потепления | Живая наука

Ожидается, что глобальное потепление будет иметь далеко идущие, долговременные и, во многих случаях, разрушительные последствия для планеты Земля.

Глобальное потепление, постепенное нагревание поверхности Земли, океанов и атмосферы, вызвано деятельностью человека, в первую очередь сжиганием ископаемого топлива, которое выбрасывает в атмосферу углекислый газ (CO2), метан и другие парниковые газы.

Несмотря на политические разногласия по поводу изменения климата, большой отчет был выпущен в сентябре. 27 ноября 2013 года Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) заявила, что ученые более чем когда-либо уверены в связи между деятельностью человека и глобальным потеплением. Более 197 международных научных организаций согласны с тем, что глобальное потепление реально и было вызвано деятельностью человека.

27 ноября 2013 года Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) заявила, что ученые более чем когда-либо уверены в связи между деятельностью человека и глобальным потеплением. Более 197 международных научных организаций согласны с тем, что глобальное потепление реально и было вызвано деятельностью человека.

Глобальное потепление уже оказывает ощутимое влияние на планету.

«Мы можем наблюдать это в реальном времени во многих местах. Лед тает как в полярных ледяных шапках, так и в горных ледниках.Озера по всему миру, включая озеро Верхнее, быстро нагреваются — в некоторых случаях быстрее, чем окружающая среда. Животные меняют характер миграции, а растения меняют сроки активности, например, деревья, распускающие листья раньше весной и сбрасывающие их позже осенью, сказал Йозеф Верне, профессор геологии и экологических наук в Университете Питтсбурга. Живая наука

Вот подробный обзор изменений, вызванных глобальным потеплением.

Повышение средних и экстремальных температур

Одним из самых непосредственных и очевидных последствий глобального потепления является повышение температур во всем мире. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), средняя глобальная температура повысилась примерно на 1,4 градуса по Фаренгейту (0,8 градуса по Цельсию) за последние 100 лет.

Согласно данным NOAA и NASA, с момента начала ведения учета в 1895 году самым жарким годом в мире стал 2016 год.В том году температура поверхности Земли была на 1,78 градуса по Фаренгейту (0,99 градуса по Цельсию) выше, чем в среднем за весь ХХ век. До 2016 года 2015 год был самым теплым годом за всю историю наблюдений. А до 2015 года? Ага, 2014. По данным НАСА, 16 из 17 самых теплых лет за всю историю наблюдений приходились на период с 2001 года.

По данным NOAA, для Соединенных Штатов и Аляски 2016 год стал вторым самым теплым годом за всю историю наблюдений и 20-м годом подряд, когда среднегодовая температура поверхности превысила 122-летний средний показатель с начала ведения учета.

Экстремальные погодные явления

Экстремальные погодные условия — еще один эффект глобального потепления. Несмотря на то, что лето было одним из самых жарких за всю историю наблюдений, большая часть Соединенных Штатов также переживает более холодные, чем обычно, зимы.

Изменения климата могут привести к тому, что полярный реактивный поток — граница между холодным воздухом Северного полюса и теплым экваториальным воздухом — мигрирует на юг, принося с собой холодный арктический воздух. Вот почему в некоторых штатах может быть внезапное похолодание или зима холоднее, чем обычно, даже во время долгосрочной тенденции глобального потепления, объяснил Верне.

«Климат — это, по определению, долгосрочное среднее значение погоды за многие годы. Один холодный (или теплый) год или сезон не имеет ничего общего с общим климатом. Это когда этих холодных (или теплых) лет становится больше. и более регулярно мы начинаем воспринимать это как изменение климата, а не просто аномальный погодный год », — сказал он.

Глобальное потепление может также привести к экстремальным погодным условиям, помимо экстремальных холода или жары. Например, изменятся ураганные образования. Хотя это все еще является предметом активных научных исследований, современные компьютерные модели атмосферы показывают, что ураганы, скорее всего, станут менее частыми в глобальном масштабе, хотя ураганы, которые образуются, могут быть более интенсивными.

«И даже если они станут менее частыми во всем мире, ураганы все равно могут стать более частыми в некоторых конкретных областях», — сказал атмосферный ученый Адам Собел, автор книги «Штормовой нагон: ураган« Сэнди »,« Наш изменяющийся климат »и« Экстремальные погодные условия прошлого »и». Будущее »(HarperWave, 2014). «Кроме того, ученые уверены, что ураганы станут более интенсивными из-за изменения климата». Это потому, что ураганы получают свою энергию от разницы температур между теплым тропическим океаном и холодными верхними слоями атмосферы. Глобальное потепление увеличивает эту разницу температур.

Глобальное потепление увеличивает эту разницу температур.

«Поскольку наибольший ущерб, безусловно, наносят самые сильные ураганы, такие как тайфун Хайян на Филиппинах в 2013 году, — это означает, что ураганы могут стать в целом более разрушительными», — сказал Собел, профессор кафедры Земли и Земли Колумбийского университета. Науки об окружающей среде, прикладная физика и прикладная математика. (Ураганы называются тайфунами в западной части северной части Тихого океана, а в южной части Тихого и Индийского океанов — циклонами.)

Молния — еще одна погодная особенность, на которую влияет глобальное потепление. Согласно исследованию 2014 года, к 2100 году ожидается 50-процентное увеличение количества ударов молний в Соединенных Штатах, если глобальные температуры продолжат расти. Исследователи обнаружили 12-процентное увеличение грозовой активности на каждые 1,8 градуса по Фаренгейту (1 градус Цельсия) потепления в атмосфере.

NOAA установило Индекс экстремальных климатических явлений США (CEI) в 1996 году для отслеживания экстремальных погодных явлений.По данным CEI, количество экстремальных погодных явлений, которые являются одними из самых необычных в истории, за последние четыре десятилетия растет.

Ученые прогнозируют, что экстремальные погодные явления, такие как волны тепла, засухи, метели и ливни, будут по-прежнему происходить чаще и с большей интенсивностью из-за глобального потепления, согласно данным Climate Central. Климатические модели предсказывают, что глобальное потепление вызовет значительные изменения в климатических моделях во всем мире.Эти изменения, вероятно, будут включать значительные сдвиги в характере ветра, годовых осадках и сезонных колебаниях температуры.

Кроме того, по данным Агентства по охране окружающей среды США (EPA), поскольку высокие уровни парниковых газов могут оставаться в атмосфере в течение многих лет, ожидается, что эти изменения будут длиться несколько десятилетий или дольше. EPA заявило, что, например, на северо-востоке Соединенных Штатов изменение климата, вероятно, приведет к увеличению годового количества осадков, в то время как на северо-западе Тихого океана ожидается уменьшение количества летних осадков.

Таяние льда

На сегодняшний день одним из основных проявлений изменения климата является таяние льда. Согласно исследованию 2016 года, опубликованному в журнале Current Climate Change Reports, в Северной Америке, Европе и Азии в период с 1960 по 2015 год наблюдалась тенденция к уменьшению снежного покрова. По данным Национального центра данных по снегу и льду, в настоящее время в Северном полушарии на 10 процентов меньше вечной мерзлоты или вечной мерзлоты, чем в начале 1900-х годов. Таяние вечной мерзлоты может вызвать оползни и другие внезапные обрушения земли.Он также может высвобождать давно захороненные микробы, как в случае 2016 года, когда тайник с тушами оленей оттаял и вызвал вспышку сибирской язвы.

Одним из наиболее драматичных последствий глобального потепления является сокращение арктического морского льда. Морской лед достиг рекордно низкой площади как осенью, так и зимой 2015 и 2016 годов, а это означает, что в то время, когда лед должен быть на пике, он отставал. Таяние означает, что толщина морского льда уменьшается в течение нескольких лет. Это означает, что меньше тепла отражается обратно в атмосферу блестящей поверхностью льда и больше поглощается сравнительно темным океаном, создавая петлю обратной связи, которая вызывает еще большее таяние, согласно операции NASA IceBridge.

Отступление ледников также является очевидным следствием глобального потепления. По данным Геологической службы США, только 25 ледников размером более 25 акров сейчас находятся в Национальном парке Монтаны Глейшер, где когда-то было обнаружено около 150 ледников. Аналогичная тенденция наблюдается в ледниковых районах по всему миру. Согласно исследованию 2016 года, опубликованному в журнале Nature Geoscience, существует 99 процентов вероятности того, что это быстрое отступление связано с изменением климата, вызванным деятельностью человека. Эти исследователи обнаружили, что некоторые ледники отступили в 15 раз больше, чем они могли бы отступить без глобального потепления.

Уровни моря и закисление океана

В целом по мере таяния льда уровень моря повышается.В 2014 году Всемирная метеорологическая организация сообщила, что повышение уровня моря ускоряется на 0,12 дюйма (3 миллиметра) в год в среднем во всем мире. Это примерно вдвое превышает среднегодовой рост на 0,07 дюйма (1,6 мм) в 20 веке.

Ожидается, что таяние полярных льдов в арктических и антарктических регионах в сочетании с таянием ледниковых щитов и ледников в Гренландии, Северной Америке, Южной Америке, Европе и Азии значительно повысит уровень моря. И в основном виноваты люди: в отчете IPCC, опубликованном 7 сентября.27 августа 2013 года ученые-климатологи заявили, что, по крайней мере, на 95 процентов уверены, что люди виноваты в потеплении океанов, быстром таянии льда и повышении уровня моря — изменениях, которые наблюдаются с 1950-х годов.

Мировой уровень моря поднялся примерно на 8 дюймов с 1870 года, согласно EPA, и ожидается, что в ближайшие годы темпы повышения увеличатся. Если нынешние тенденции сохранятся, многие прибрежные районы, где проживает примерно половина населения Земли, будут затоплены.

Исследователи прогнозируют, что к 2100 году средний уровень моря будет 2.EPA сообщает, что на 3 фута (0,7 метра) выше в Нью-Йорке, на 2,9 фута (0,88 м) выше на Хэмптон-роудс, штат Вирджиния, и на 3,5 фута (1,06 м) выше в Галвестоне, штат Техас. Согласно отчету МГЭИК, если выбросы парниковых газов останутся неконтролируемыми, глобальный уровень моря может подняться на целых 3 фута (0,9 метра) к 2100 году. Эта оценка представляет собой увеличение с 0,9 до 2,7 футов (0,3-0,8 метра), что было предсказано в отчете МГЭИК 2007 года о будущем повышении уровня моря.

Эта оценка представляет собой увеличение с 0,9 до 2,7 футов (0,3-0,8 метра), что было предсказано в отчете МГЭИК 2007 года о будущем повышении уровня моря.

Уровень моря — не единственное, что меняется в океанах из-за глобального потепления.По мере увеличения уровня CO2 океаны поглощают часть этого газа, что увеличивает кислотность морской воды. Верне объясняет это так: «Когда вы растворяете CO2 в воде, вы получаете углекислоту. Это то же самое, что происходит в банках с газировкой. Когда вы открываете крышку банки Dr Pepper, pH равен 2 — вполне достаточно. кислый «.