Фасеточный синдром, лечение фасеточного синдром поясничного отдела, радиочастотная денервация в Москве

Фасеточный синдром

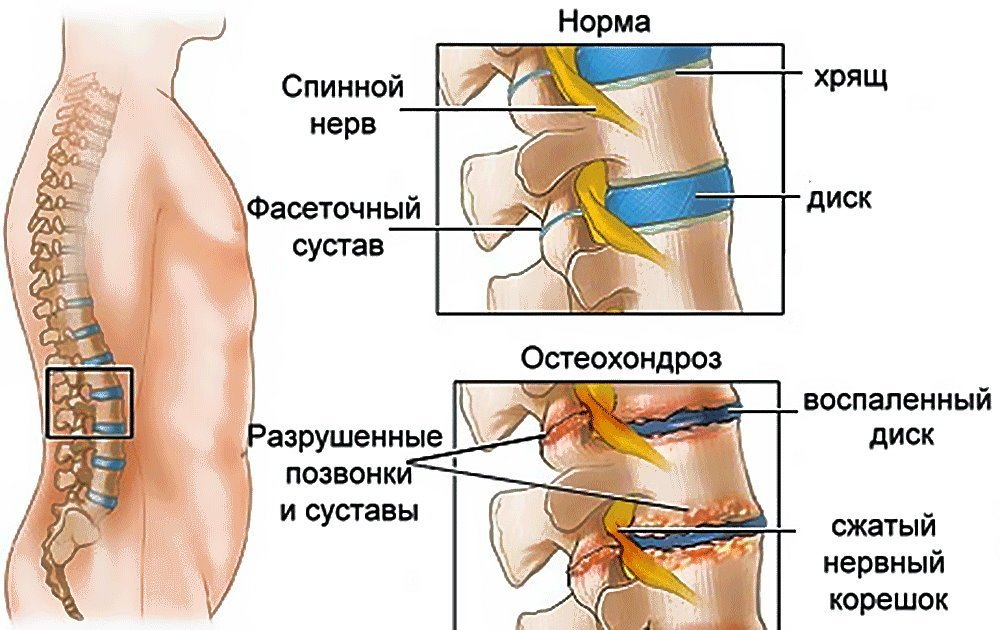

Когда при заболеваниях или травмах изменяются межпозвонковые диски, на фасеточные суставы приходится повышенная нагрузка. В результате в этих суставах возникает воспаление (спондилоартрит), а далее развивается дегенеративный процесс (спондилоартроз). Сопровождающий их болевой синдром носит название фасеточного.

В зависимости от наиболее страдающего отдела позвоночника он проявляется болями в шее, спине и в конечностях. Самой частой формой является фасеточный синдром поясничного отдела, симптомы и лечение которого также освещены в этой статье. Считается, что подобной патологией страдают в пожилом возрасте до 80% людей, а боли в спине и шее испытывают до 40% взрослых вообще.

Часто симптомы заболевания появляются, когда фасеточные суставы уже серьезно изменены. Так что хирургическое вмешательство порой является практически единственным способом достижения стойкого обезболивания. Во всяком случае, они дают в 5-6 раз более длительную ремиссию заболевания, чем консервативные методы лечения.

Во всяком случае, они дают в 5-6 раз более длительную ремиссию заболевания, чем консервативные методы лечения.

ФАСЕТОПЛАСТИКА

Малоинвазивная инновационная технология введения в полость сустава протеза синовиальной жидкости ВискоПлюс называется фасетопластикой. Основной компонент сложной жидкости — гиалуроновая кислота.

Процедура способствует восстановлению нормальной структуры пораженного сустава, «привлекает» (сорбирует) дополнительные молекулы воды и удерживает их в суставной полости. В результате операции восстанавливается нормальный объем сустава, уменьшается боль и ограничение движения. Есть данные о стимулировании регенерации хрящевых поверхностей.

К сожалению, введение ViscoPlus и других аналогичных препаратов возможно только в тех случаях, когда нет признаков нарушения формы сустава, костных разрастаний. Практически фасетопластика в лечении позвоночника применяется для пациентов средней возрастной группы до 60 лет.

Блокада фасеточных суставов

Эффективно снимает боль введение обезболивающих препаратов местного анестезирующего действия в сочетании с глюкокортикоидным гормональным средством непосредственно в полость фасеточного сустава, либо в зону прохождения чувствительного нерва. Анестетик на время блокирует передачу импульсов по нерву, мгновенно купируя боль, в то время как глюкокортикоидный гормон, обладая выраженным противовоспалительным действием, быстро устраняет воспалительный процесс, отёчность и сдавление тканей (основные причины боли), тем самым продлевая эффект блокады.

РАДИОЧАСТОТНАЯ ДЕНЕРВАЦИЯ ПОЗВОНОЧНЫХ СУСТАВОВ

В тех случаях, когда фасеточные суставы изменены, окружены костными выростами (остеофитами), наиболее подходящий малоинвазивный метод хирургического вмешательствадля стойкого избавления от боли — денервация. Применяются различные методы воздействия на собственный нерв сустава — механическое, термическое его разрушение.

При радиочастотной денервации происходит термокоагуляция тканей под воздействием электрического тока ультравысокой частоты. К нервам больного сустава подводятся специальные иглы и пропускается электрический ток, вызывающий разогрев тканей до 70 градусов. Нервы фактически прижигаются, блокируя ход болевых импульсов. В Клиническом госпитале на Яузе денервацию позвоночных суставов проводят с помощью радиочастотного генератора Stryker.

Метод может быть применен во всех случаях кроме тех, когда сужен позвоночный канал или сильно деформирован сустав. Он применяется для лечения пациентов в пожилом и даже в преклонном возрасте. Осложнений практически не наблюдается, продолжительность обезболивания более года.

ХОД МАЛОИНВАЗИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ СИНДРОМЕ ФАСЕТОЧНЫХ СУСТАВОВ

- Для визуального контроля за операциями на суставах позвоночника в Клиническом госпитале на Яузе применяется комплекс интраоперационного контроля С-дуга производства фирмы Philips.

- И фасетопластика и денервация фасеточных суставов — практически амбулаторные процедуры. Они длятся менее часа и не требуют госпитализации.

- Анестезия применяется как местная, так и общая. Последняя необходима для иммобилизации, обеспечения неподвижности пациента. Этого требует точность манипуляций.

- Операцию проводят обычно на нескольких уровнях (сегментах), часто с обеих сторон.

- Послеоперационный период — до 2 суток. Из них 1-2 часа постельного режима, затем, в тот же день пациент может вернуться домой, а через пару дней — к обычному образу жизни. Правда, сразу после операции не стоит садиться за руль, а пожилым пациентам желательна помощь сопровождающего в дороге домой. Иногда рекомендуют ношение полужесткого корсета в течение недели.

Специалисты Клинического госпиталя на Яузе с помощью современной диагностической аппаратуры быстро и точно выяснят причину болей в спине, проведут адекватное, щадящее оперативное вмешательство, которое надолго избавит от боли.

Записаться на консультацию к специалистам Центра вертебрологии и эндоскопической хирургии позвоночника Клинического госпиталя на Яузе можно через специальную форму на сайте или позвонив по указанному на этой странице номеру телефона.

ПОЧЕМУ МЫ

- Опытные врачи. Лечение проводят спинальные хирурги с большим опытом успешной работы в России и за рубежом, доктора медицинских наук. В Клиническом госпитале на Яузе консультируют ортопеды с мировым именем, в том числе доктора из Германии, Израиля и других стран.

- Диагностика. Высокая точность диагностики обеспечивается высокой квалификацией докторов и применением передового оборудования (цифровых томографов Philips, снижающих лучевую нагрузку и повышающих точность обследования на 45-50%). Результаты нашей лучевой диагностики принимаются во всех клиниках мира.

- Высокие технологии. В лечебном процессе доктора применяют самые современные и эффективные технологии, делая доступными нашим пациентам последние достижения медицинской науки.

- Экспертное оборудование. Все вмешательства выполняются в высокотехнологичном операционном блоке, оборудованном по стандартам лучших европейских клиник (оснащение от мировых лидеров в производстве медтехники — «Karl Storz», «DePuy Synthes», «Joimax », «Medtronic», «Stryker», «Zimmer»).

- Международные стандарты. Лечение проводится со строгим соблюдением медицинских протоколов и соответствует высоким требованиям мировых стандартов и Минздрава РФ.

- Мы ценим ваше время. К вашим услугам — комфортные условия госпиталя премиум-класса в центре Москвы. Лучшие специалисты и технологии избавления от боли в спине без необходимости выезда за рубеж.

Цены на услуги Вы можете посмотреть в прайсе или уточнить по телефону, указанному на сайте.

синдром | Подымова И.Г., Данилов А.Б.

Фасет-синдром (facet joint syndrome) – заболевание, связанное с дегенерацией и поражением фасеточных (межпозвонковых) суставов, проявляющееся болью в спине, как правило, без неврологических нарушений.

Артрозные изменения в позвоночнике могут развиваться уже после 25–30 лет, чему способствуют врожденные аномалии позвоночника (люмбализация, сакрализация), гипермобильность позвоночных сегментов и травматизация. Среди лиц пожилого возраста заболеваемость фасет-синдромом достигает 85–90% [2].

Этиология и патогенез

Морфологической основой фасет-синдрома является деформирующий спондилоартроз.

По мнению большинства авторов, термины «спондилоартроз» и «фасеточный синдром» – синонимы. Однако некоторые исследователи утверждают, что термин «спондилоартроз» имеет более общее значение, т. к. дегенеративный процесс, как правило, захватывает фасетки, капсулу межпозвонковых суставов, желтую связку и другие параартикулярные ткани. Термин «фасеточный синдром» подразумевает более конкретную клиническую симптоматику от определенного сустава.

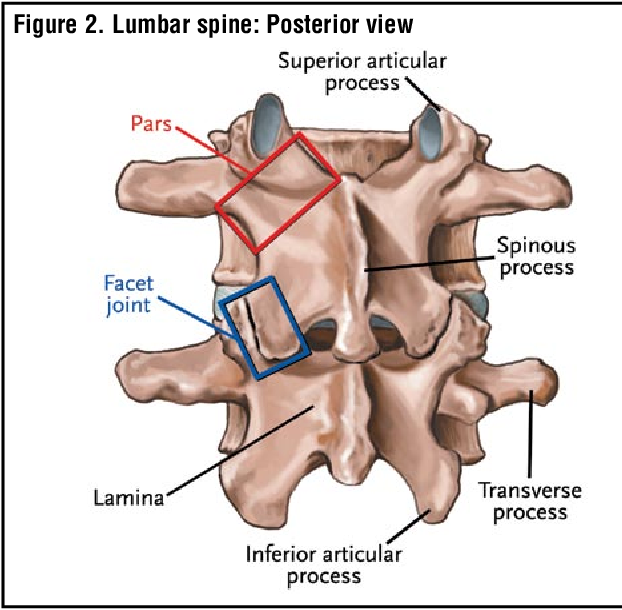

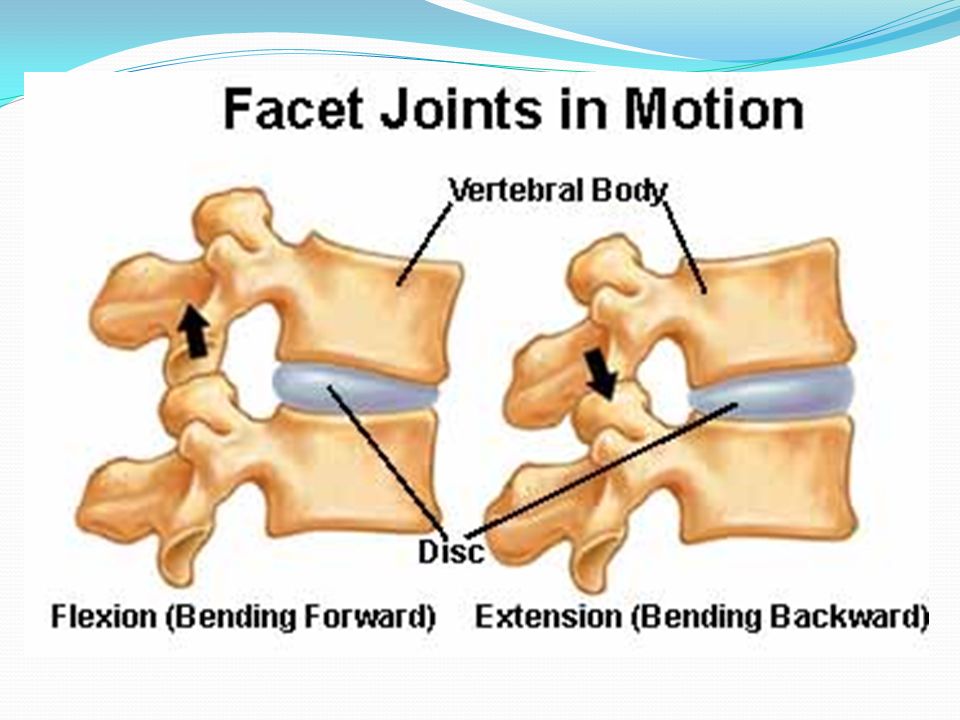

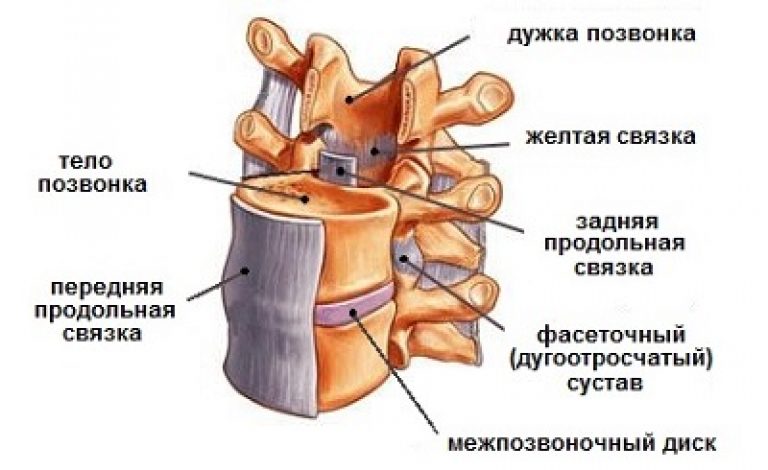

Анатомия фасеточного сустава. Фасетки (синонимы: дугоотростчатые суставы, суставные отростки) отходят от позвоночной пластинки и участвуют в формировании фасеточных суставов (рис.

Анатомическое строение позвоночного столба подчеркивает предназначение его передних отделов (передняя продольная связка, тела позвонков, межпозвоночные диски) главным образом для сопротивления силам тяжести (компрессии), а задних отделов (межпозвонковые суставы, ножки, поперечные и остистые отростки, пластинка) – для защиты от аксиальных ротаторных и смещающих в переднезаднем и боковых направлениях сил. Распределение сил тяжести в нормальном позвоночном двигательном сегменте, включающем в себя 3-суставной комплекс, происходит следующим образом: от 70 до 88% приходится на его передние отделы, а от 12 до 30% – на задние, главным образом межпозвонковые (фасеточные) суставы, хотя оба отдела позвоночника испытывают на себе нагрузку при воздействии любых сил.

При поражении дисков, с которых чаще всего начинаются дегенеративные изменения в позвоночнике, весовая нагрузка постепенно переходит на межпозвонковые суставы, достигая от 47 до 70%. Такая перегрузка суставов ведет к последовательным изменениям в них: синовииту с накоплением синовиальной жидкости между фасетками; дегенерации суставного хряща; растягиванию капсулы суставов и подвывихам в них. Продолжающаяся дегенерация вследствие повторных микротравм, весовых и ротаторных перегрузок ведет к периартикулярному фиброзу и формированию субпериостальных остеофитов, увеличивающих размеры верхних и нижних фасеток, которые приобретают грушевидную форму. В конце концов суставы резко дегенерируют, почти полностью теряют хрящ. Довольно часто этот процесс дегенерации проходит асимметрично, что проявляется неравномерностью нагрузок на фасеточные суставы. Сочетание изменений в диске и фасеточных суставах приводит к резкому ограничению движений в соответствующем двигательном сегменте позвоночника.

При поражении дисков, с которых чаще всего начинаются дегенеративные изменения в позвоночнике, весовая нагрузка постепенно переходит на межпозвонковые суставы, достигая от 47 до 70%. Такая перегрузка суставов ведет к последовательным изменениям в них: синовииту с накоплением синовиальной жидкости между фасетками; дегенерации суставного хряща; растягиванию капсулы суставов и подвывихам в них. Продолжающаяся дегенерация вследствие повторных микротравм, весовых и ротаторных перегрузок ведет к периартикулярному фиброзу и формированию субпериостальных остеофитов, увеличивающих размеры верхних и нижних фасеток, которые приобретают грушевидную форму. В конце концов суставы резко дегенерируют, почти полностью теряют хрящ. Довольно часто этот процесс дегенерации проходит асимметрично, что проявляется неравномерностью нагрузок на фасеточные суставы. Сочетание изменений в диске и фасеточных суставах приводит к резкому ограничению движений в соответствующем двигательном сегменте позвоночника.В состав позвоночного сегмента входят не только хрящевой диск между смежными позвонками и дугоотростчатые суставы, но и соединяющие их связки и мышцы: межпоперечные, межостистые и мышцы-вращатели. Эти мышцы под влиянием импульсов из пораженного позвоночного сегмента, особенно из задней продольной связки, рефлекторно напрягаются, формируется мышечно-тонический синдром [3].

Эти мышцы под влиянием импульсов из пораженного позвоночного сегмента, особенно из задней продольной связки, рефлекторно напрягаются, формируется мышечно-тонический синдром [3].

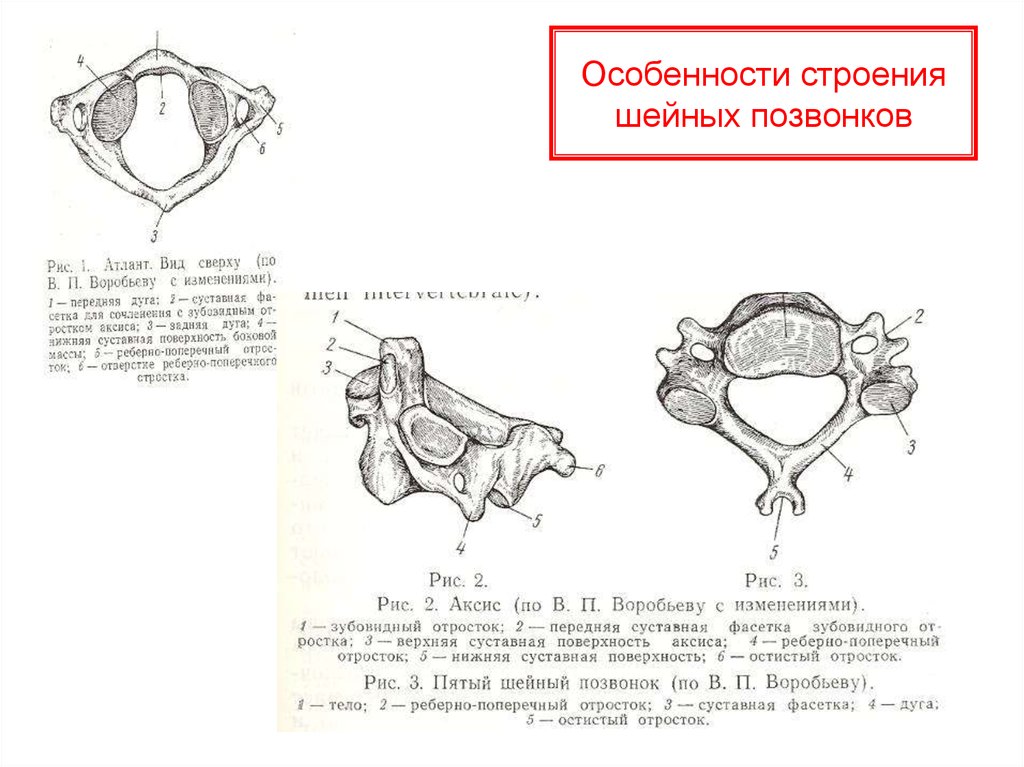

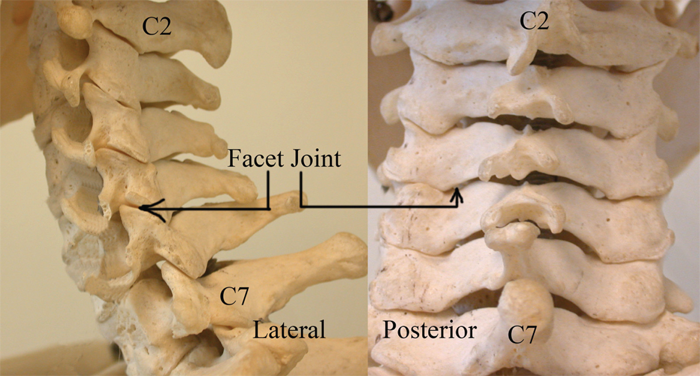

Немаловажную роль в формировании фасет-синдрома играет нарушение суставного тропизма, т. е. асимметричное расположение дугоотросчатых суставов. Линейное расположение фасеточных суставов заслуживает особого внимания. В шейном отделе фасетки расположены горизонтально (поперечно), с небольшим задненижним отклонением. В грудном отделе фасеточные суставы располагаются на более низком уровне (по отношению к телу позвонка) и могут сравниваться с расположением нервного корешка (горизонтального – на шее и направляющегося вниз – на грудном отделе позвоночника). В поясничном отделе фасеточные суставы расположены сагиттально у первого и второго позвонков и почти коронарно (т. е. параллельно венечному шву или перпендикулярно к боковой поверхности тела позвонка) – у 3–5-го позвонков. Иногда фасеточный сустав с одной стороны располагается в сагиттальной плоскости, а с другой стороны – в коронарной. Такие аномалии тропизма встречаются у многих людей и считаются предрасполагающим фактором дополнительной ротационной нагрузки на них [2].

Такие аномалии тропизма встречаются у многих людей и считаются предрасполагающим фактором дополнительной ротационной нагрузки на них [2].

Клиническая картина

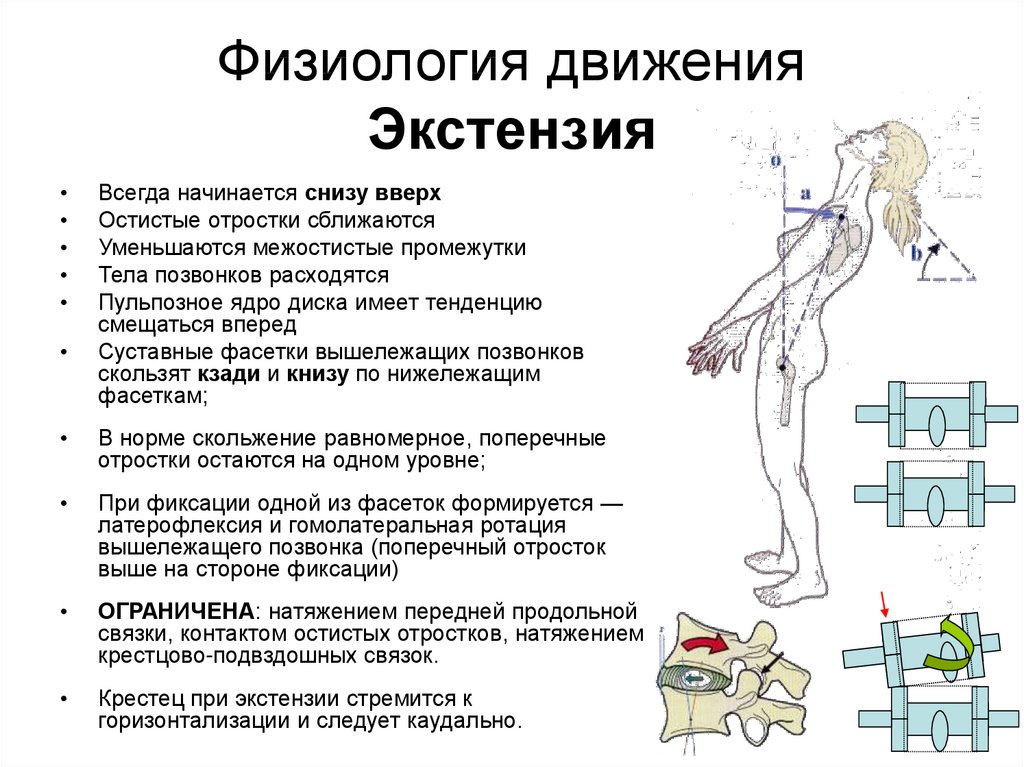

Особенности анатомического строения фасеточных суставов обусловливают наиболее частое их поражение в шейном (55%) и поясничном (31%) отделах позвоночника. При фасет-синдроме боль усиливается при разгибании и уменьшается при сгибании. Боль может иррадиировать паравертебрально, в плечо, ягодицу. Исходящая из межпозвонковых суставов отраженная боль носит латерализованный, диффузный, трудно локализуемый, склеротомный характер распространения. Иногда боль иррадиирует в конечность, но не распространяется ниже локтевого сгиба или подколенной ямки. Фасеточная боль может быть более или менее схваткообразной. Характерны появление кратковременной утренней скованности, длящейся 30–60 мин, и нарастание боли к концу дня. Боль усиливается от длительного стояния, разгибания, особенно если оно сочетается с наклоном или ротацией в больную сторону, при перемене положения тела из лежачего в сидячее и наоборот. Разгрузка позвоночника – его легкое сгибание, принятие сидячего положения, использование опоры (стойка, перила) уменьшает боль [3].

Разгрузка позвоночника – его легкое сгибание, принятие сидячего положения, использование опоры (стойка, перила) уменьшает боль [3].

Характерные признаки болевого синдрома, обусловленного фасет-синдромом:

– начало боли связано с ротацией и разгибанием позвоночника;

– боль имеет латерализованный диффузный характер;

– иррадиация боли не распространяется далеко от зоны поражения;

– характерна утренняя скованность;

– боль усиливается в статичных положениях;

– разминка, разгрузка позвоночника уменьшают боль.

Диагностика

Патогномоничных симптомов, характерных для поражения фасеточных суставов, не существует.

При осмотре обнаруживаются сглаженность шейного и/или поясничного лордоза, ротация или искривление позвоночника в шейно-грудинном или пояснично-крестцовом отделах. Напряжение паравертебральных мышц, квадратной мышцы спины выявляется на больной стороне. Можно обнаружить локальную болезненность над пораженным суставом. Пальпаторно определяется напряжение мышц вокруг межпозвонкового сустава. В отличие от корешкового синдрома симптомы выпадения не характерны. Иногда, в хронических случаях выявляется некоторая слабость выпрямителей позвоночника и мышц подколенной ямки.

Пальпаторно определяется напряжение мышц вокруг межпозвонкового сустава. В отличие от корешкового синдрома симптомы выпадения не характерны. Иногда, в хронических случаях выявляется некоторая слабость выпрямителей позвоночника и мышц подколенной ямки.

Таким образом, клинической особенностью, имеющей диагностическое значение, является боль в позвоночнике, усиливающаяся при экстензии и ротации с локализованной болезненностью в проекции дугоотростчатого сустава [4].

При рентгенологическом исследовании и компьютерной томографии выявляют гипертрофию межпозвонковых суставов, наличие на них остеофитов. При активном артрозе с помощью радионуклидной сцинтиграфии обнаруживают накопление изотопа в межпозвонковых суставах.

Окончательный диагноз фасеточного синдрома устанавливается после положительного эффекта параартикулярной блокады местным анестетиком подозрительного межпозвонкового сустава.

Лечение

В лечении боли при фасет-синдроме рациональным является использование нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), которые обладают хорошим обезболивающим и выраженным противовоспалительным действием. Механизм действия НПВП заключается в подавлении активности фермента циклооксигеназы (ЦОГ), который играет ведущую роль в синтезе простагландинов, усиливающих воспалительный процесс и непосредственно участвующих в формировании болевых ощущений.

Механизм действия НПВП заключается в подавлении активности фермента циклооксигеназы (ЦОГ), который играет ведущую роль в синтезе простагландинов, усиливающих воспалительный процесс и непосредственно участвующих в формировании болевых ощущений.

Одним из наиболее проверенных на практике НПВП является Ксефокам (лорноксикам). Ксефокам – неселективный НПВП, относящийся к группе производных оксикама. Благодаря сбалансированному ингибированию ЦОГ-1/ЦОГ-2 Ксефокам сочетает выраженную анальгетическую и противовоспалительную активность с низким риском возникновения нежелательных явлений (НЯ) [8].

Ксефокам обладает более коротким периодом полувыведения (3–4 ч), чем другие оксикамы. Установлено, что более длительный период полураспада НПВП в плазме крови связан с повышенным риском возникновения НЯ. Следовательно, быстрое выведение Ксефокама из организма способствует снижению частоты возникновения НЯ, особенно со стороны ЖКТ [9]. Особенностью Ксефокама является стимуляция выработки эндогенного динорфина и эндорфина, что свидетельствует о возможности препарата оказывать влияние на центральные звенья патогенеза болевого синдрома. Двойной путь экскреции препарата (через почки и ЖКТ, минуя энтеропеченочную циркуляцию) снижает нагрузку на органы и улучшает переносимость, поэтому при легкой и умеренной степени печеночной и/или почечной недостаточности коррекции его дозы не требуется [5]. Таким образом, Ксефокам обладает хорошей переносимостью по сравнению с другими НПВП.

Двойной путь экскреции препарата (через почки и ЖКТ, минуя энтеропеченочную циркуляцию) снижает нагрузку на органы и улучшает переносимость, поэтому при легкой и умеренной степени печеночной и/или почечной недостаточности коррекции его дозы не требуется [5]. Таким образом, Ксефокам обладает хорошей переносимостью по сравнению с другими НПВП.

Поскольку фасет-синдром в большей степени встречается среди лиц пожилого возраста, то хорошая переносимость Ксефокама становится приоритетным фактором при выборе НПВП.

На фармацевтическом рынке Ксефокам представлен в виде следующих лекарственных форм:

– Ксефокам – стандартные таблетки 4 и 8 мг;

– Ксефокам лиофилизат – для приготовления раствора для в/м и в/в инъекций, в 1 флаконе 8 мг лорноксикама;

– Ксефокам Рапид – быстро абсорбируемые таблетки 8 мг.

Рекомендуемая доза для однократного приема Ксефокама составляет от 4 до 8 мг, максимальная суточная доза – 16 мг с интервалами между приемами 8–12 ч. Обезболивающий эффект развивается в течение 45–60 мин при использовании стандартных таблеток и продолжается 8 ч [7]. Особенностью формы Ксефокам Рапид является скорость наступления анальгетического эффекта – через 30 мин после приема, что достигается благодаря быстрому всасыванию препарата уже в желудке [6].

Обезболивающий эффект развивается в течение 45–60 мин при использовании стандартных таблеток и продолжается 8 ч [7]. Особенностью формы Ксефокам Рапид является скорость наступления анальгетического эффекта – через 30 мин после приема, что достигается благодаря быстрому всасыванию препарата уже в желудке [6].

При развитии рефлекторного мышечно-тонического синдрома показано назначение миорелаксантов. Миорлаксанты, устраняя мышечное напряжение, прерывают порочный круг «боль – мышечный спазм – боль». Лечение миорелаксантами начинают с обычной терапевтической дозы и продолжают в период сохранения болевого синдрома; как правило, курс лечения составляет несколько недель.

С учетом ведущей патогенетической роли в развитии фасет-синдрома дегенеративно-дистрофических процессов межпозвонковых суставов, оправданно использование структурно-модифицирующей терапии (хондроитина сульфат и глюкозамин) – препаратов, способствующих замедлению дегенерации хрящевой ткани. Применение хондропротекторов рекомендуется уже на ранних этапах развития данной патологии [2].

С целью уменьшения болевых ощущений помимо медикаментозных препаратов используются магнитотерапия, синусоидально-модулированные токи, ионогальванизация с обезболивающими средствами (прокаин или лидокаин), фонофорез с гидрокортизоном для снятия отека и воспаления, массаж и лечебная гимнастика.

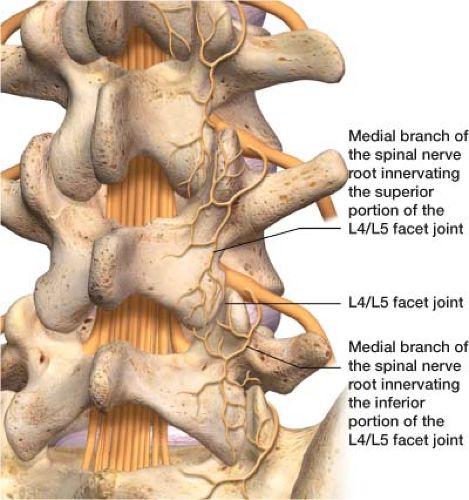

При неэффективности консервативной терапии применяют хирургическое лечение. Наиболее эффективным методом лечения, признанным во всем мире, является радиочастотная денервация (деструкция), при которой патологический процесс устраняется путем воздействия электромагнитного поля волновой частоты в непосредственной близости от пораженного сустава. При этой методике возможно воздействие сразу на несколько больных сегментов позвоночника. Эта процедура при эффективности в 80% случаев не требует применения общего наркоза, разреза на коже, длится около 30 мин, после чего пациент примерно через 1 ч самостоятельно покидает клинику. Радиочастотная деструкция медиальных ветвей задних корешков спинномозговых нервов (фасеточная ризотомия) эффективно денервирует фасеточные сочленения и обеспечивает длительное высококачественное обезболивание. Удачная фасеточная ризотомия, как правило, обеспечивает обезболивание более чем на год.

Удачная фасеточная ризотомия, как правило, обеспечивает обезболивание более чем на год.

Профилактика

Поскольку рано или поздно с проявлениями фасет-синдрома сталкивается до 80% популяции, отсрочить их наступление поможет сохранение активного образа жизни. Ежедневные физические упражнения, дозированная ходьба, посещение плавательного бассейна обеспечивают формирование правильной биомеханики позвоночного столба, поддержание полноценного кровообращения в межпозвонковых суставах, укрепление мышечного каркаса. Это позволяет сохранить функциональную подвижность позвоночника на долгие годы.

Литература

1. Путилина М.В. Дорсопатия грудного отдела позвоночного столба. Пособие для врачей. М., 2009. 104 с.

2. Горбачева Ф.Е. Спондилоартроз позвоночника: диагностика и лечение. М., 2007. 12 с.

3. Горбачева Ф.Е. Что скрывается под маской остеохондроза позвоночника? М., 2008. 12 с.

4. Яхно Н.Н. Боль. Руководство для врачей и студентов. М., 2009. 304 с.

М., 2009. 304 с.

5. Гришаева Т.П., Балабанова Р.М. Применение Ксефокама (лорноксикама) для купирования острого и хронического болевого синдрома // РМЖ. 2005. Т. 15. С. 1009–1011.

6. Данилов А.Б., Гак С.Е. Ксефокам (лорноксикам): возможности применения для лечения болевых синдромов // РМЖ. Болевой синдром. 2011. С. 37–39.

7. Nycomed. Xefocam Монография // medi.ru – 2008.03.

8. Hamza Yel-S., Aburahma M.H. Design and in vitro Evaluation of novel sustained-release double-layer tablets of Lornoxicam: Utility of cyclodextrin and xanthan gum combination // AAPS Pharm Sci Tech. 2009. Vol. 10. P. 1357–1366.

9. Jiao H., Кут F. Pretreatment with lornoxicam, a cyclooxygenase inhibitor, relieves postoperative immuno-suppression after total abdominal hysterectomy // Tohoku J. Exp. Med. 2009. Vol. 219. № 4. P. 289–294.

Гипертрофия фасеточных суставов Симптомы, диагностика, лечение

Что такое фасеточные суставы?

Фасеточные суставы — это маленькие угловатые суставы по обеим сторонам кольцеобразной кости, окружающей тела позвонков. Эти суставы важны для стабилизации движения позвоночника. Угол и высота фасеточных суставов, а также то, как они расположены на позвоночном сегменте, определяют допустимый диапазон движения позвонков.

Эти суставы важны для стабилизации движения позвоночника. Угол и высота фасеточных суставов, а также то, как они расположены на позвоночном сегменте, определяют допустимый диапазон движения позвонков.

Это означает, что степень гибкости и направление, в котором может двигаться ваш позвоночник, различаются для каждой области (например, шеи, грудного отдела, верхней части спины, шейного отдела или средней части спины).

Что такое фасеточная гипертрофия?

Гипертрофия фасеточных суставов – это расширение этих позвоночных суставов. Позвоночные суставы расширяются по мере изнашивания хряща в суставах. Хрящи покрывают поверхности костей в этих позвоночных суставах, защищая кость от трения и равномерно распределяя давление вдоль кости. Изнашивание хрящей может происходить, например, из-за длительной чрезмерной нагрузки на суставы.

Износ позвоночных суставов может привести к болям в спине и ограничению движений позвоночника. Нервы, которые проходят рядом с суставами позвоночника, также могут быть повреждены или раздражены в процессе износа позвоночного сустава. Увеличение отека фасеточных суставов может привести к давлению на спинномозговые нервы, что вызывает боль и дискомфорт. При отсутствии лечения гипертрофия фасеточных суставов может способствовать, среди прочего, спинальному стенозу и радикулопатии.

Увеличение отека фасеточных суставов может привести к давлению на спинномозговые нервы, что вызывает боль и дискомфорт. При отсутствии лечения гипертрофия фасеточных суставов может способствовать, среди прочего, спинальному стенозу и радикулопатии.

Симптомы гипертрофии фасеточных суставов

Заболевания фасеточных суставов могут по-разному влиять на людей. Некоторые могут не чувствовать ничего, кроме легкой боли, в то время как другие могут потерять способность двигаться. Степень или тяжесть симптомов и боли, возникающие при гипертрофии фасеточных суставов, сильно различаются в зависимости от места дегенерации сустава, степени повреждения и уровня давления, оказываемого расширениями на окружающие нервы.

Дегенерация фасеточных суставов в верхней части спины приводит, например, к симптомам в области плеч и шеи, а в некоторых случаях и к головным болям. Другие признаки, на которые следует обратить внимание, включают:

- Боль в спине

- Ощущение боли и затруднений при выгибании спины

- Нестабильность позвоночника

- Онемение и боль в ягодицах или вниз по ноге

- Боль, усиливающаяся при активности

Гипертрофия фасеточных суставов Причины

Увеличение фасеточных суставов вызвано несколькими факторами, включая естественный износ внутри позвоночника из-за старости. Дегенеративные заболевания, спортивные травмы и образ жизни также могут вызвать это состояние. Вот еще возможные причины гипертрофии фасеточных суставов:

Дегенеративные заболевания, спортивные травмы и образ жизни также могут вызвать это состояние. Вот еще возможные причины гипертрофии фасеточных суставов:

- Травматическое повреждение (возникшее в результате автомобильной аварии, занятий спортом или падения)

- Низкая физическая активность или отсутствие физических упражнений

- Ожирение и избыточный вес

- Переломы позвоночника

- Плохая осанка

- Повторяющееся скручивание или изгибание

- Разрыв связки

Сопутствующие заболевания, поражающие позвоночник, также могут усугублять гипертрофию фасеточных суставов и вызывать еще большую боль. Дегенерация диска, например, разрушение амортизирующих дисков между позвоночными позвонками, оказывает избыточное давление на фасеточные суставы. Это ускоряет атрофию (дегенерацию) хряща.

Кроме того, спондилолистез, состояние, при котором позвонки соскальзывают со своего места, может усилить давление на поврежденный фасеточный сустав.

Костные шпоры или остеофиты также могут вызывать или усугублять гипертрофию фасеточных суставов. Костные шпоры возникают в результате контакта кости с костью, а трение сигнализирует телу о необходимости нарастить костные выступы, чтобы попытаться залечить область.

Поясничная гипертрофия фасеточных суставов

Поясничный отдел позвоночника или нижняя часть спины является частым местом гипертрофии фасеточных суставов. Вы можете почувствовать скованность в нижней части спины, когда наклоняетесь назад с уменьшением подвижности. Когда гипертрофия фасеточных суставов поражает нижнюю часть спины, боль и симптомы могут иррадиировать вниз в область ягодиц, бедер и верхней части бедра.

Диагностика гипертрофической болезни фасеточных суставов

Выяснение причины болевых симптомов иногда бывает затруднено, поскольку симптомы гипертрофии фасеточных суставов похожи на грыжу межпозвонкового диска или спинальный стеноз. С помощью методов визуализации и блокады медиальной ветви в качестве теста можно подтвердить источник боли. Блокада медиальных ветвей — это кратковременная обезболивающая инъекция в медиальную ветвь нерва позвоночника. Эти нервы связаны с дугоотростчатыми суставами, и если после MBB наблюдается облегчение боли, то источник боли можно точно определить как дугоотростчатые суставы в области инъекции.

Блокада медиальных ветвей — это кратковременная обезболивающая инъекция в медиальную ветвь нерва позвоночника. Эти нервы связаны с дугоотростчатыми суставами, и если после MBB наблюдается облегчение боли, то источник боли можно точно определить как дугоотростчатые суставы в области инъекции.

Диагностические тесты на гипертрофию фасеточных суставов

Частью диагностики фасеточной артропатии является описание ваших симптомов при медицинском осмотре. Набор тестов визуализации, таких как рентген или магнитно-резонансная томография (МРТ), иногда может использоваться для обнаружения дегенеративных изменений в суставах.

Компьютерная томография: Позвоночник можно визуализировать с помощью компьютерной томографии. КТ показывает больше деталей, чем рентген, и может показать любое повреждение нервной системы или спинного мозга.

ЭМГ/NCS: Электромиограмма и исследования нервной проводимости могут использоваться для анализа электрической активности нервных и мышечных тканей. Например, это может предоставить информацию о повреждении нерва или компрессии сенсорного нерва.

Например, это может предоставить информацию о повреждении нерва или компрессии сенсорного нерва.

МРТ: Используя магнитные поля и радиочастотные волны, магнитно-резонансная томография (МРТ) позволяет получить детальное изображение позвоночника, на котором видны диски, нервы, кожа и другие структуры, не видимые на рентгеновском снимке. Контрастные вещества иногда вводят в ткани или структуры, чтобы более четко выделить детали. МРТ также может выявить прошлые травмы.

После подтверждения диагноза нашей командой квалифицированных специалистов человеку с гипертрофией фасеточных суставов составляется индивидуальный план лечения и ухода.

Лечение гипертрофии фасеточных суставов

Диагностика заболевания фасеточных суставов может быть первым шагом вашего врача, но конечной целью является лечение. Стандартно начинать с неинвазивных консервативных методов лечения, и если эти процессы не облегчают симптомы, то будут изучены инъекции и, возможно, хирургические процедуры. Идеально найти врача, который специализируется на диагностике и лечении гипертрофии фасеточных суставов, и обычно нейрохирурги идеально подходят для лечения состояний, вызванных нервами, таких как заболевание фасеточных суставов.

Идеально найти врача, который специализируется на диагностике и лечении гипертрофии фасеточных суставов, и обычно нейрохирурги идеально подходят для лечения состояний, вызванных нервами, таких как заболевание фасеточных суставов.

Домашняя гимнастика и физиотерапия при фасеточных суставах

Домашние упражнения и физиотерапия являются важными компонентами лечения фасеточных суставов. Укрепление мышц и связок, окружающих позвоночник, и повышение их гибкости поможет обеспечить большую поддержку суставов. Лекарства могут помочь облегчить боль. Некоторые опиаты, такие как трамадол, могут помочь при лечении острой боли. Существует также процедура, называемая инъекцией в фасеточный сустав, при которой вводят обезболивающее лекарство, а также кортизоновый стероид с пролонгированным высвобождением для уменьшения воспаления и обеспечения более длительного облегчения боли.

Операции по поводу гипертрофии фасеточных суставов

Хирургия — это вариант лечения гипертрофии фасеточных суставов и связанных с ней симптомов, таких как боль в пояснице. Есть несколько различных способов, которые ваш врач может обсудить с вами после подтверждения диагноза, и расскажет вам о плюсах и минусах каждой процедуры.

Есть несколько различных способов, которые ваш врач может обсудить с вами после подтверждения диагноза, и расскажет вам о плюсах и минусах каждой процедуры.

Эндоскопическая декомпрессия позвоночника

Во время реабилитации безрецептурные обезболивающие, такие как ибупрофен или ацетаминофен. После того, как мы изучим ваш диагноз и испробуем все варианты консервативного лечения, может быть рекомендована декомпрессия позвоночника.

Эта процедура выполняется через крошечный разрез около 1/2 дюйма. Затем следует введение крошечной камеры, называемой эндоскопом, которая перемещается вокруг мышц (а не сквозь них). После этого используются небольшие хирургические инструменты для устранения обструктивной костной массы, чтобы расширить проходы для нервов, чтобы остановить боль. Процедура также называется минимально инвазивной ламинэктомией.

Минимально инвазивный спондилодез

Спондилодез включает добавление костных трансплантатов или имплантатов для предотвращения трения пораженных позвонков друг о друга. Это останавливает защемление нерва и устраняет боль. Эта минимально инвазивная процедура имеет много преимуществ; меньшие разрезы не режут мышцы, меньше рубцов и ускоряется время восстановления.

Это останавливает защемление нерва и устраняет боль. Эта минимально инвазивная процедура имеет много преимуществ; меньшие разрезы не режут мышцы, меньше рубцов и ускоряется время восстановления.

Врачи, лечащие фасеточный синдром

Пациенты с болями в спине обычно сначала обращаются к своему лечащему врачу. Однако в тот момент, когда вы подозреваете гипертрофию фасеточных суставов, вам следует немедленно обратиться за консультацией в центр позвоночника. Раннее вмешательство может предотвратить его ухудшение.

В Центре лазерной и хирургической хирургии AllSpine работает много опытных хирургов-вертебрологов, специалистов по обезболиванию и медсестер, которые окажут вам всестороннюю помощь.

Мы часто начинаем с нехирургических и неинвазивных подходов. Для пациентов, остро нуждающихся в хирургическом вмешательстве, мы предлагаем минимально инвазивные процедуры в наших современных учреждениях. Наши цели — более быстрое восстановление для вас, меньшая боль и минимальное время простоя.

Гипертрофия фасеточных суставов — неправильное название

Медицина (Балтимор). 2018 июнь; 97(24): e11090.

Опубликовано онлайн 2018 июня 15. DOI: 10.1097/md.0000000000011090

A Ретроспективное исследование

, MD, A , MD, B , MD, B , MD, 3 C 4. MD, B , MD, 3 C 4. c , MD, d и , MD b, ∗

Редактор мониторинга: Бернхард Шаллер.

Информация об авторе Примечания к статье Информация об авторских правах и лицензиях Отказ от ответственности

Одной из основных причин поясничного стеноза позвоночного канала (LSCS) считается гипертрофия фасеточных суставов (FJH). Тем не менее, в предыдущем исследовании утверждалось, что термин «FJH» является неправильным, поскольку общие фасеточные суставы не меньше, чем дегенеративные фасеточные суставы; однако эта гипотеза не была эффективно продемонстрирована. Поэтому, чтобы убедиться, что FJH является неправильным термином у пациентов с LSCS, мы разработали новые морфологические параметры, которые мы назвали толщиной фасеточных суставов (FJT) и площадью поперечного сечения фасеточных суставов (FJA).

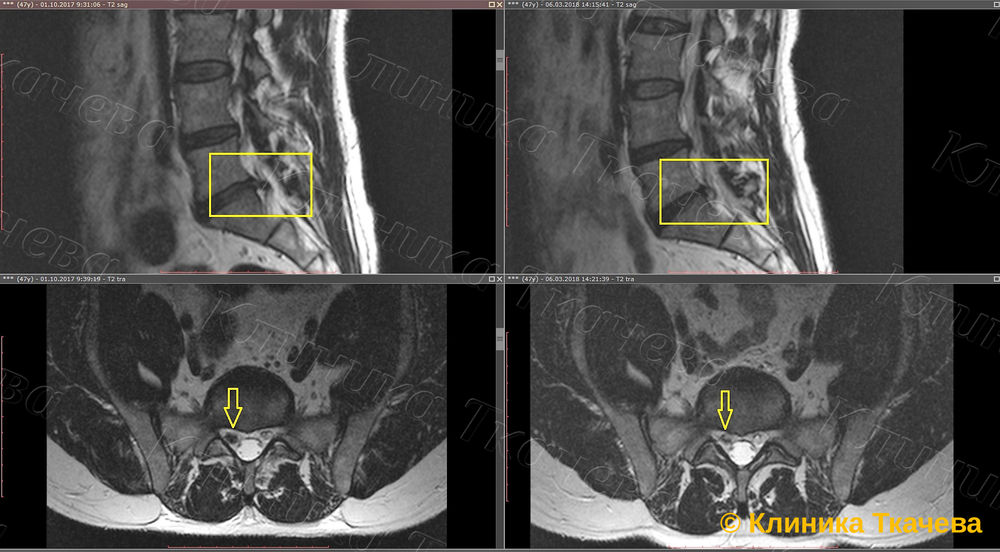

Мы собрали данные FJT и FJA у 114 пациентов с LSCS. В общей сложности 86 контрольных субъектов прошли магнитно-резонансную томографию (МРТ) поясничного отдела позвоночника в рамках плановых медицинских осмотров, и у всех участников были получены аксиальные Т2-взвешенные МРТ-изображения. Мы измерили FJT, проведя линию вдоль фасеточной области, а затем измерив самую узкую точку на уровне L4-L5. Мы измеряли FJA как общую площадь поперечного сечения дугоотростчатого сустава на стенозированном уровне L4-L5.

Средний FJT составил 1,60±0,36 мм в контрольной группе и 1,11±0,32 мм в группе LSCS. Средний FJA составил 14,46 ± 5,17 мм 9 .0123 2 в контрольной группе и 9,31 ± 3,47 мм 2 в группе LSCS. Пациенты с LSCS имели значительно более низкие FJT ( P < ,001) и FJAs ( P < ,001).

FJH, неправильное название, следует переименовать в сужение области фасеточных суставов. Использование этой терминологии устранило бы путаницу в описании фасеточных суставов.

Ключевые слова: площадь поперечного сечения дугоотростчатых суставов, гипертрофия дугоотростчатых суставов, толщина дугоотростчатых суставов, стеноз поясничного отдела позвоночника

Стеноз поясничного отдела позвоночника (LSCS) возникает в результате дегенеративных изменений в позвоночном канале и является одним из наиболее распространенных заболеваний позвоночника у пожилых людей. [1–3] Характеризуется сужением позвоночного канала и обусловлен гипертрофией желтой связки, механической компрессией корешков поясничных спинномозговых нервов, грыжей диска в сочетании с остеофитами. [4,5] Гипертрофия фасеточных суставов (ГФС) считается еще одной основной причиной LSCS. [6] Фасеточные суставы играют важную роль в поддержании стабильности позвоночника. [7] Кроме того, изменения в механической среде фасеточных суставов связаны с дегенерацией и остеоартритом, каждый из которых может в конечном итоге привести к LSCS. [7,8] Спинномозговой канал может быть сужен за счет характерных изменений фасеточных суставов, таких как гипертрофия суставных отростков, синовиальные кисты или остеоартроз. [9,10]

[7,8] Спинномозговой канал может быть сужен за счет характерных изменений фасеточных суставов, таких как гипертрофия суставных отростков, синовиальные кисты или остеоартроз. [9,10]

Тем не менее, Барри и Ливсли [6] утверждал, что термин «FJH» является неправильным, поскольку нормальные фасеточные суставы не меньше дегенеративных фасеточных суставов. Их утверждение было выдвинуто гипотезой, но не было эффективно продемонстрировано. Поэтому, чтобы убедиться, что гипертрофия фасеточных суставов является неправильным термином у пациентов с LSCS, мы разработали 2 новых морфологических параметра: толщину фасеточных суставов (FJT) и площадь фасеточных суставов (FJA). Связь FJT и FJA с LSCS еще не оценивалась. Мы предположили, что оба параметра будут важными морфологическими параметрами для идентификации фасеточных суставов.

2.1. Пациенты

Медицинский колледж католического университета Квандонг, Республика Корея, Институциональный контрольный совет (IRB) рассмотрел и одобрил исследовательский проект (номер протокола IRB: IS17RISI0032). Мы ретроспективно рассмотрели пациентов, которые посетили нашу клинику боли в период с марта 2014 г. по июнь 2017 г. и у которых был диагностирован LSCS. Мы включали пациентов старше 60 лет, если у них были клинические проявления, совместимые с LSCS (такие как боль в пояснице и/или нейрогенная перемежающаяся хромота), наибольший стеноз на уровне L4-L5 и МРТ, выполненная в течение 12 месяцев после постановки диагноза, который был доступен для обзора. . Мы исключили пациентов, у которых в анамнезе были операции на поясничном отделе или травмы позвоночника, врожденные дефекты позвоночника, операции на позвоночнике, такие как кифопластика, или любые анатомические аномалии в анамнезе.

Мы ретроспективно рассмотрели пациентов, которые посетили нашу клинику боли в период с марта 2014 г. по июнь 2017 г. и у которых был диагностирован LSCS. Мы включали пациентов старше 60 лет, если у них были клинические проявления, совместимые с LSCS (такие как боль в пояснице и/или нейрогенная перемежающаяся хромота), наибольший стеноз на уровне L4-L5 и МРТ, выполненная в течение 12 месяцев после постановки диагноза, который был доступен для обзора. . Мы исключили пациентов, у которых в анамнезе были операции на поясничном отделе или травмы позвоночника, врожденные дефекты позвоночника, операции на позвоночнике, такие как кифопластика, или любые анатомические аномалии в анамнезе.

Мы зарегистрировали в общей сложности 114 пациентов после того, как диагноз LSCS был подтвержден 2 опытными сертифицированными нейрорадиологами. Анализ измерений и сбор данных проводились двойным слепым методом. В группе LSCS было 28 (24,56%) мужчин и 86 (75,44%) женщин со средним возрастом 68,15 ± 5,66 года (диапазон: 60–87 лет; таблица). Чтобы сравнить FJA и FJT между пациентами с LSCS и без него, мы зарегистрировали группу контрольных пациентов, которым была проведена МРТ поясничного отдела позвоночника в рамках плановых медицинских осмотров и у которых не было симптомов, связанных с LSCS. Контрольную группу составили 86 участников [31 мужчина (36,05%) и 55 женщин (63,9%).5%)] со средним возрастом 69,51±7,72 года (диапазон: 60–89 лет; таблица). Мы также исследовали FJA и FJT в контрольной группе на уровне фасеточных суставов L4-L5.

Чтобы сравнить FJA и FJT между пациентами с LSCS и без него, мы зарегистрировали группу контрольных пациентов, которым была проведена МРТ поясничного отдела позвоночника в рамках плановых медицинских осмотров и у которых не было симптомов, связанных с LSCS. Контрольную группу составили 86 участников [31 мужчина (36,05%) и 55 женщин (63,9%).5%)] со средним возрастом 69,51±7,72 года (диапазон: 60–89 лет; таблица). Мы также исследовали FJA и FJT в контрольной группе на уровне фасеточных суставов L4-L5.

Таблица 1

Сравнение характеристик контрольной группы и группы LSCS.

Открыть в отдельном окне

2.2. Параметры визуализации

МРТ-исследования проводились с использованием 3Т-сканеров (Magnetom Skyra, Sonata, Biograph, Avanto, Siemens Healthcare и Philips Ingenia [R4], Philips Medical Systems, Best, Нидерланды) и аксиальных Т2-взвешенных изображений с Были получены срезы толщиной 4 мм. Также использовались следующие другие параметры: зазор пересечения 0,4 мм, 3000 мс/9Время повторения/время эха 0 мс, поле зрения 180 × 180 см, матрица 448 × 270 и длина последовательности эхосигналов 15 (ETL). Были получены сагиттальные Т2-взвешенные изображения с толщиной среза 4 мм. Были использованы следующие другие параметры: зазор пересечения 0,4 мм, время повторения 2700 мс/95 мс/время эха, поле зрения 300 х 300 см, матрица 358 х 512 и 15 ETL.

Были получены сагиттальные Т2-взвешенные изображения с толщиной среза 4 мм. Были использованы следующие другие параметры: зазор пересечения 0,4 мм, время повторения 2700 мс/95 мс/время эха, поле зрения 300 х 300 см, матрица 358 х 512 и 15 ETL.

2.3. Анализ изображений

Аксиальные Т2-взвешенные МРТ-изображения были получены на уровне фасеточных суставов у отдельных пациентов. Мы использовали систему архивации изображений и связи для измерения FJA и FJT в фасеточных суставах L4-L5 на МРТ. Мы измерили FJA как площадь поперечного сечения, очерчивая фасеточный сустав на уровне L4-L5 (рис. 1), и FJT, проводя линию вдоль сустава, а затем измеряя самую узкую точку на уровне L4-L5 (рис. 1).

Открыть в отдельном окне

Измерение площади фасеточных суставов на МРТ на уровне L4-L5.

Открыть в отдельном окне

Измерение толщины фасеточных суставов на МРТ на уровне L4-L5.

2.4. Статистический анализ

Мы проанализировали данные как средние ± стандартные отклонения (SD) и использовали непарные тесты t для сравнения FJT и FJA между контрольной группой и группой LSCS; мы устанавливаем значимость на уровне P < . 05. Мы также проанализировали отношения между FJT, FJA и возрастными изменениями, используя однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA). Мы выполнили все статистические анализы с помощью SPSS для Windows версии 21 (IBM SPSS, IBM Corp., Армонк, Нью-Йорк).

05. Мы также проанализировали отношения между FJT, FJA и возрастными изменениями, используя однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA). Мы выполнили все статистические анализы с помощью SPSS для Windows версии 21 (IBM SPSS, IBM Corp., Армонк, Нью-Йорк).

Демографические данные существенно не отличались между группами (таблица). Среднее значение FJT составило 1,60±0,36 мм в контрольной группе и 1,11±0,32 мм в группе LSCS, а среднее значение FJA составило 14,46±5,17 мм 2 в контрольной группе и 9,31±4 2CS23,9023 мм 3,47 3. . У пациентов с LSCS были значительно более низкие FJT ( P < ,001) и более узкие FJA ( P < ,001; см. Таблицу). Средние значения FJT и FJA в контрольной группе составили 1,66 ± 0,37 мм и 13,33 ± 5,39 мм.ММ 2 у субъектов в возрасте от 60 до 69 лет, 1,48 ± 0,29 мм и 15,78 ± 3,44 мм 2 в возрасте от 70 до 79 лет и 1,73 ± 0,49 мм и 16,34 ± 7,77 мм 2 в возрасте 80124 до 80,34 ± 7,77 мм 2 в возрасте 80,34 ± 7,77 мм 2 в возрасте 80,34 ± 7,77 мм 2 в возрасте 80,34 ± 7,77 мм 2 . 89 лет (таблица). В контрольной группе мы не обнаружили статистически значимых связей между FJT (F = 2,908; df = 2; P = ,060), FJA (F = 2,777; df = 2; P = ,068), и возрастные изменения по однофакторному дисперсионному анализу. Средние значения FJT и FJA в группе LSCS составили 1,13 ± 0,35 мм и 8,9 мм.7 ± 3,61 мм 2 у тех, кто в возрасте от 60 до 69 лет, 1,12 ± 0,24 мм и 9,91 ± 2,96 мм 2 в возрасте от 70 до 79 лет и 0,86 ± 0,26 мм и 10,72 ± 3,89 млн. в возрасте от 80 до 89 лет (таблица). В группе LSCS не было выявлено статистически значимых взаимосвязей между FJT (F = 1,967; df = 2; P = ,145), FJA (F = 1,338; df = 2; P = ,26), и возрастные изменения.

89 лет (таблица). В контрольной группе мы не обнаружили статистически значимых связей между FJT (F = 2,908; df = 2; P = ,060), FJA (F = 2,777; df = 2; P = ,068), и возрастные изменения по однофакторному дисперсионному анализу. Средние значения FJT и FJA в группе LSCS составили 1,13 ± 0,35 мм и 8,9 мм.7 ± 3,61 мм 2 у тех, кто в возрасте от 60 до 69 лет, 1,12 ± 0,24 мм и 9,91 ± 2,96 мм 2 в возрасте от 70 до 79 лет и 0,86 ± 0,26 мм и 10,72 ± 3,89 млн. в возрасте от 80 до 89 лет (таблица). В группе LSCS не было выявлено статистически значимых взаимосвязей между FJT (F = 1,967; df = 2; P = ,145), FJA (F = 1,338; df = 2; P = ,26), и возрастные изменения.

Таблица 2

Распределение по возрасту пациентов со средним FJT и FJA в контрольной группе.

Открыть в отдельном окне

Таблица 3

Распределение по возрасту пациентов со средними значениями FJT и FJA в группе LSCS.

Открыть в отдельном окне

LSCS — распространенное патологическое состояние у пожилых людей, вызывающее перемежающуюся нейрогенную хромоту и боль в пояснице или ягодицах [11] ; возникает в результате сочетания патогенных факторов, включающих гипертрофию желтой связки, уменьшение площади конского хвоста, уменьшение высоты межпозвонкового диска, гипертрофию фасеточных суставов. [12] Кроме того, разрастание капсулы фасеточных суставов может привести к LSCS. [5,13] Таким образом, FJH считается основной причиной развития LSCS. Дегенеративные изменения фасеточных суставов также включают субхондральный склероз, остеофитоз, неровность суставной поверхности и гипертрофию апофизов. [14–16] Во многих предыдущих исследованиях изучались фасеточные суставы. Little et al. [14] исследовали надежность 5-балльной шкалы, которая оценивает тяжесть дегенеративных изменений дугоотростчатых суставов: степень 0 = отсутствие дегенерации сустава в центре рентгенограммы, I = сомнительные остеофиты на верхнем крае сустава , II = субхондральный склероз и определенные суставные остеофиты, III: субхондральный склероз, некоторая неравномерность суставов и умеренные остеофиты, и IV = тяжелый склероз, неровность суставных поверхностей суставов и множество остеофитов. Авторы утверждают, что эта система оценок может быть полезна для оценки остеоартрита фасеточных суставов.

[12] Кроме того, разрастание капсулы фасеточных суставов может привести к LSCS. [5,13] Таким образом, FJH считается основной причиной развития LSCS. Дегенеративные изменения фасеточных суставов также включают субхондральный склероз, остеофитоз, неровность суставной поверхности и гипертрофию апофизов. [14–16] Во многих предыдущих исследованиях изучались фасеточные суставы. Little et al. [14] исследовали надежность 5-балльной шкалы, которая оценивает тяжесть дегенеративных изменений дугоотростчатых суставов: степень 0 = отсутствие дегенерации сустава в центре рентгенограммы, I = сомнительные остеофиты на верхнем крае сустава , II = субхондральный склероз и определенные суставные остеофиты, III: субхондральный склероз, некоторая неравномерность суставов и умеренные остеофиты, и IV = тяжелый склероз, неровность суставных поверхностей суставов и множество остеофитов. Авторы утверждают, что эта система оценок может быть полезна для оценки остеоартрита фасеточных суставов. [14] Takashima et al. [17] продемонстрировали, что фасеточные суставы важны для сегментации и стабильности поясничного отдела позвоночника и что они имеют суставной хрящ. Следовательно, остеоартроз возникает в фасеточных суставах, как и в других синовиальных суставах. Bajek et al. [18] объяснили, что образование остеофитов в поясничном отделе позвоночника является попыткой стабилизировать нестабильный сегмент; этот механизм в конечном итоге приводит к FJH. Дегенерация диска может также увеличить нагрузку на фасеточные суставы. [19]

[14] Takashima et al. [17] продемонстрировали, что фасеточные суставы важны для сегментации и стабильности поясничного отдела позвоночника и что они имеют суставной хрящ. Следовательно, остеоартроз возникает в фасеточных суставах, как и в других синовиальных суставах. Bajek et al. [18] объяснили, что образование остеофитов в поясничном отделе позвоночника является попыткой стабилизировать нестабильный сегмент; этот механизм в конечном итоге приводит к FJH. Дегенерация диска может также увеличить нагрузку на фасеточные суставы. [19]

Однако Barry and Livesley [6] сообщили, что термин «FJH» является неправильным, поскольку нормальные фасеточные суставы не меньше дегенеративных фасеточных суставов. Эти авторы также утверждали, что в литературе нет четкого определения поясничного FJH. [6,20] Но эта гипотеза не подтвердилась. Поэтому, чтобы убедиться, что FJH является неправильным термином у пациентов с LSCS, мы разработали новые морфологические параметры, которые мы назвали FJT и FJA. Мы считаем, что FJT и FJA являются точными, объективными параметрами измерения для исправления ошибочной терминологии, и наши результаты показывают, что у пациентов с LSCS были значительно более низкие FJA и более узкие FJT, чем у контрольных субъектов. Возможно, любые дегенеративные изменения фасеточных суставов можно назвать гипертрофическими, но этот неточный термин не подтверждается результатами этого исследования; в настоящем исследовании мы измеряли как FJT, так и FJA. Хотя FJT может отражать значительное сужение фасеточной суставной щели, форма фасеточных суставов не всегда правильная, и направление оси поверхности фасеточных суставов определить невозможно. [21] Чтобы дополнить эти ошибки измерения, мы также измерили всю площадь поперечного сечения дугоотростчатого сустава. Анализ FJA полезен для сравнения дегенерации хряща со структурой фасеточных суставов. [21] Биомеханически функция фасеточных суставов заключается в ограничении и направлении движения позвоночника.

Мы считаем, что FJT и FJA являются точными, объективными параметрами измерения для исправления ошибочной терминологии, и наши результаты показывают, что у пациентов с LSCS были значительно более низкие FJA и более узкие FJT, чем у контрольных субъектов. Возможно, любые дегенеративные изменения фасеточных суставов можно назвать гипертрофическими, но этот неточный термин не подтверждается результатами этого исследования; в настоящем исследовании мы измеряли как FJT, так и FJA. Хотя FJT может отражать значительное сужение фасеточной суставной щели, форма фасеточных суставов не всегда правильная, и направление оси поверхности фасеточных суставов определить невозможно. [21] Чтобы дополнить эти ошибки измерения, мы также измерили всю площадь поперечного сечения дугоотростчатого сустава. Анализ FJA полезен для сравнения дегенерации хряща со структурой фасеточных суставов. [21] Биомеханически функция фасеточных суставов заключается в ограничении и направлении движения позвоночника. [7] Наша интерпретация этих ассоциаций заключается в том, что сужение фасеточных суставов может быть связано с чрезмерной нагрузкой во время движения, что может способствовать развитию остеоартрита фасеточных суставов. [21,22] Процесс сужения фасеточных суставов начинается с нагрузки при поясничном сгибании и ротации. Эти механические стрессоры воздействуют на фасеточные суставы, что приводит к высокой степени истирания, [23,24] , и эта этиология может изменить морфологические особенности области фасеточных суставов. Если это так, то как исправить это неправильное название? Ранее авторы пришли к выводу, что основными факторами сужения фасеточных суставов были остеофиты и гипертрофия верхнего суставного отростка. [25] FJH в LSCS относится к гипертрофии в верхнем суставном отростке и может быть связан с сужением фасеточных суставов. Для простоты изменения фасеточных суставов можно назвать «сужением фасеточных суставов». Используя эту терминологию, описания фасеточных суставов нельзя путать с гипертрофией верхних суставных отростков.

[7] Наша интерпретация этих ассоциаций заключается в том, что сужение фасеточных суставов может быть связано с чрезмерной нагрузкой во время движения, что может способствовать развитию остеоартрита фасеточных суставов. [21,22] Процесс сужения фасеточных суставов начинается с нагрузки при поясничном сгибании и ротации. Эти механические стрессоры воздействуют на фасеточные суставы, что приводит к высокой степени истирания, [23,24] , и эта этиология может изменить морфологические особенности области фасеточных суставов. Если это так, то как исправить это неправильное название? Ранее авторы пришли к выводу, что основными факторами сужения фасеточных суставов были остеофиты и гипертрофия верхнего суставного отростка. [25] FJH в LSCS относится к гипертрофии в верхнем суставном отростке и может быть связан с сужением фасеточных суставов. Для простоты изменения фасеточных суставов можно назвать «сужением фасеточных суставов». Используя эту терминологию, описания фасеточных суставов нельзя путать с гипертрофией верхних суставных отростков.

Farrell et al [26] описали морфологические паттерны зигапофизарного сустава. Эти площади поперечного сечения были проанализированы с трупных полупозвонков. Саймон и др. [21] описал ширину фасеточной суставной щели путем измерения площади поперечного сечения фасеточной суставной щели с помощью 3D компьютерной томографии.

В этом исследовании мы измеряли FJT и FJA по изображениям МРТ. Хотя МРТ является наиболее важным методом для характеристики LSCS и поражений фасеточных суставов, [17] ранее не было сообщений о связи между LSCS и фасеточных суставов в качестве морфологического параметра на МРТ. Поэтому мы использовали МРТ для сравнения FJT и FJA между пациентами с LCSS и здоровым контролем; насколько нам известно, об этих измерениях ранее не сообщалось. В это исследование были включены только лица старше 60 лет, поскольку предыдущие исследования показали, что истончение суставного хряща, субартикулярная гипертрофия кортикального слоя кости и сужение фасеточной щели являются наблюдаемыми возрастными изменениями. [21]

[21]

Это исследование имеет некоторые ограничения. Во-первых, хотя мы измеряли FJA и FJT на аксиальных Т2-изображениях в фасеточных суставах L4-5, могут быть ошибки, связанные с их измерением на МРТ, поскольку эти аксиальные изображения могут быть неоднородными из-за различий в углах резания МРТ, полученных в результате от индивидуальных анатомических вариаций и технических проблем; кроме того, 4,0-мм срез аксиального Т2-взвешенного МР-изображения также толще идеального среза. Во-вторых, небольшой размер выборки в некоторых возрастных группах может привести к далеко не идеальному анализу данных. Исходные демографические данные популяции пациентов, такие как масса тела и рост, сильно различаются. В-третьих, мы измеряли FJT на самых узких расстояниях между нижней и верхней поверхностями фасеточных суставов; поэтому мы не могли оценить ширину хряща в отдельных фасеточных суставах с помощью этой методики. В-четвертых, известно несколько различных параметров, позволяющих эффективно различать LSCS, таких как морфологическая классификация и анализ конского хвоста. [27,28] Однако в этом исследовании изучались только поясничные фасеточные суставы. Наконец, еще одним ограничением данного исследования является его ретроспективный характер. Для подтверждения и повторения наших результатов необходимы проспективные исследования. Несмотря на эти ограничения, это первое объективное исследование, подтверждающее, что FJH является неправильным термином у пациентов с LSCS, и эти результаты могут быть ценной информацией для дальнейшего анализа точной диагностической терминологии при оценке LSCS.

[27,28] Однако в этом исследовании изучались только поясничные фасеточные суставы. Наконец, еще одним ограничением данного исследования является его ретроспективный характер. Для подтверждения и повторения наших результатов необходимы проспективные исследования. Несмотря на эти ограничения, это первое объективное исследование, подтверждающее, что FJH является неправильным термином у пациентов с LSCS, и эти результаты могут быть ценной информацией для дальнейшего анализа точной диагностической терминологии при оценке LSCS.

Наши результаты показывают, что термин FJH является неправильным, и мы предлагаем переименовать его в сужение области фасеточных суставов. Мы считаем, что это переименование поможет врачам в их оценке пациентов с LSCS. Мы также надеемся, что специалисты по обезболиванию больше не будут использовать термин «гипертрофия фасеточных суставов».

Мы благодарим Gyung-A Chun за помощь в управлении изображениями.

Концептуализация: Янг Ук Ким.

Сбор данных: Янг Ук Ким.

Формальный анализ: Су Иль Чой, Янг Ук Ким.

Расследование: Сан Джун Ан.

Методология: Сан Джун Ан, Ми Сук Со.

Ресурсы: Сан Джун Ан.

Контроль: Тэ-Ха Лим, Со Джин Шин.

Проверка: Янг Ук Ким.

Визуализация: Янг Ук Ким.

Письмо – первоначальный вариант: Сан Джун Ан, Янг Ук Ким.

Написание – рецензирование и редактирование: Ми Сук Со, Кеум Нэ Кан.

Сокращения: FJA = площадь поперечного сечения фасеточных суставов, FJH = гипертрофия фасеточных суставов, FJT = толщина фасеточных суставов, LSCS = поясничный стеноз позвоночного канала, МРТ = магнитно-резонансная томография.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

[1] Kalichman L, Cole R, Kim DH, et al.

Распространенность спинального стеноза и связь с симптомами: исследование Framingham. Позвоночник J

2009; 9: 545–50. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Позвоночник J

2009; 9: 545–50. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

[2] Haig AJ, Tomkins CC. Диагностика и лечение стеноза поясничного отдела позвоночника. ДЖАМА 2010; 303:71–2. [PubMed] [Google Scholar]

[3] Costandi S, Chopko B, Mekhail M, et al. Стеноз поясничного отдела позвоночника: обзор вариантов лечения. Практика боли 2015;15:68–81. [PubMed] [Академия Google]

[4] Хьюз А., Макиров С.К., Осадчий В. Измерение размера позвоночного канала при стенозе поясничного отдела позвоночника: описание метода и предварительные результаты. Int J Spine Surg 2015;9:3. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

[5] Ohba T, Ebata S, Fujita K, et al. Характеристика симптоматического поясничного фораминального стеноза с помощью традиционной визуализации. Европейский позвоночник J 2015;24:2269–75. [PubMed] [Google Scholar]

[6] Барри М., Ливсли П.

Гипертрофия фасеточных суставов: площадь поперечного сечения верхних суставных отростков L4 и L5. Европейский позвоночник J

1997;6:121–4. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Европейский позвоночник J

1997;6:121–4. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

[7] Du CF, Yang N, Guo JC, et al. Биомеханическая реакция дугоотростчатых суставов поясничного отдела позвоночника при предварительной нагрузке толкателя: исследование методом конечных элементов. BMC Расстройство опорно-двигательного аппарата 2016;17:126. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

[8] Panjabi MM, Oxland T, Takata K, et al. Суставные поверхности позвоночника человека. Количественная трехмерная анатомия. Позвоночник (Фила Па, 1976) 1993; 18:1298–310. [PubMed] [Google Scholar]

[9] Ko S, Vaccaro AR, Lee S, et al. Распространенность остеоартрита фасеточных суставов поясничного отдела позвоночника и его связь с болью в пояснице в отдельных корейских популяциях. Клин Ортоп Сург 2014; 6: 385–9.1. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

[10] Jin HS, Bae JY, In CB, et al.

Эпидуроскопическое удаление кисты дугоотростчатого сустава поясничного отдела позвоночника. корейский Джей боль

2015; 28: 275–9. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

корейский Джей боль

2015; 28: 275–9. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

[11] Genevay S, Atlas SJ. Стеноз позвоночного канала поясничного отдела. Best Pract Res Clin Rheumatol 2010; 24: 253–65. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

[12] Park HJ, Kim SS, Lee YJ и др. Клиническая корреляция нового практического метода МРТ для оценки центрального стеноза поясничного отдела позвоночника. Бр Дж Радиол 2013;86:20120180. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

[13] Yoshimoto M, Takebayashi T, Kawaguchi S, et al. Минимально инвазивная техника декомпрессии поясничного фораминального стеноза с использованием спинального микроэндоскопа: техническое примечание. Минимально-инвазивный нейрохирург 2011;54:142–6. [PubMed] [Google Scholar]

[14] Little JW, Grieve TJ, Cramer GD, et al. Оценка остеоартритных изменений зигапофизарных суставов по рентгенограммам: исследование достоверности. J Manipulative Physiol Ther 2015; 38: 344–51. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

[15] Переулок СВ, Кремер ЛБ. Рентгенологические показатели остеоартроза. Реум Дис Клин Норт Ам

1995; 21: 379–94. [PubMed] [Google Scholar]

Рентгенологические показатели остеоартроза. Реум Дис Клин Норт Ам

1995; 21: 379–94. [PubMed] [Google Scholar]

[16] Altman RD, Hochberg M, Murphy WA, Jr, et al. Атлас индивидуальных рентгенологических признаков при остеоартрозе. Остеоартрит Хрящ 1995; 3 (Приложение А): 3–70. [PubMed] [Google Scholar]

[17] Takashima H, Takebayashi T, Yoshimoto M, et al. Исследование межпозвонкового диска и фасеточных суставов при поясничном спондилолистезе с использованием Т2-картирования. Magn Reson Med Sci 2014;13:261–6. [PubMed] [Академия Google]

[18] Bajek G, Bajek S, Cvek SZ, et al. Гистоморфологический анализ остеофитных аппозиций у больных с синдромом поясничного латерального углубления. Колл Антропол 2010; 34 (Приложение 2): 79–84. [PubMed] [Google Scholar]

[19] Chaput CD, Allred JJ, Pandorf JJ, et al.

Значение площади поперечного сечения фасеточных суставов на магнитно-резонансной томографии в связи с шейным дегенеративным спондилолистезом. Позвоночник J

2013; 13:856–61. [PubMed] [Google Scholar]

[PubMed] [Google Scholar]

[20] Grobler LJ, Robertson PA, Novotny JE, et al. Этиология спондилолистеза. Оценка роли морфологии дугоотростчатых суставов поясничного отдела позвоночника. Позвоночник (Фила Па 1976) 1993; 18:80–91. [PubMed] [Google Scholar]

[21] Simon P, Espinoza Orias AA, Andersson GB, et al. In vivo топографический анализ распределения ширины фасеточных суставов в поясничном отделе у здоровых и симптоматических субъектов. Позвоночник (Фила Па, 1976) 2012;37:1058–64. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

[22] Vernon-Roberts B, Pirie CJ. Дегенеративные изменения межпозвонковых дисков поясничного отдела позвоночника и их последствия. Реабилитация ревматолога 1977; 16:13–21. [PubMed] [Академия Google]

[23] Ван Дж., Ян С. Возрастные изменения ориентации дугоотростчатых суставов поясничного отдела позвоночника. Позвоночник (Фила Па, 1976) 2009; 34: E596–8. [PubMed] [Google Scholar]

[24] Dunlop RB, Adams MA, Hutton WC.

Сужение дискового пространства и фасеточных суставов поясничного отдела позвоночника. J Bone Joint Surg Br

1984; 66: 706–10. [PubMed] [Google Scholar]

J Bone Joint Surg Br

1984; 66: 706–10. [PubMed] [Google Scholar]

[25] Lim TH, Choi SI, Cho HR, et al. Оптимальное пороговое значение площади верхнего суставного отростка как морфологический параметр для прогнозирования поясничного фораминального стеноза. Управление обезболиванием 2017;2017:7914836. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

[26] Farrell SF, Osmotherly PG, Cornwall J, et al. Анатомия и морфометрия менискоидов дугоотростчатого сустава шейного отдела позвоночника. Сур Радиол Анат 2015; 37: 799–807. [PubMed] [Google Scholar]

[27] Zhang L, Chen R, Liu B, et al. Признак оседания нервных корешков для дифференциальной диагностики стеноза поясничного отдела позвоночника: ретроспективное последовательное когортное исследование. Европейский позвоночник J 2017;26:2512–9. [PubMed] [Google Scholar]

[28] Barz T, Staub LP, Melloh M, et al.

Клиническая достоверность признака оседания нервных корешков у пациентов с подозрением на стеноз поясничного отдела позвоночника.