Этапы социализации личности

Понятие социализации

Прежде всего, при рассмотрении вопроса об этапах социализации определимся с понятием социализации.

Определение 1

Социализация – это процесс усвоения личностью социальных норм и ценностей, системы знаний, существующей в обществе, правил поведения, психологических установок.

Социализация носит интегративный характер и включает в себя обучение, воспитание, приспособление к обществу, результатом чего и является усвоение человеком норм и ценностей общества.

Общество не является статичным, а потому человеку приходится усваивать и приспосабливаться к изменениям в обществе, а обществу — к человеку. Таким образом, можно говорить о том, что социализация личности происходит на протяжении всей человеческой жизни.

Этапы социализации

Принимая во внимание, что процесс социализации длительный, можно выделить некоторые этапы социализации.

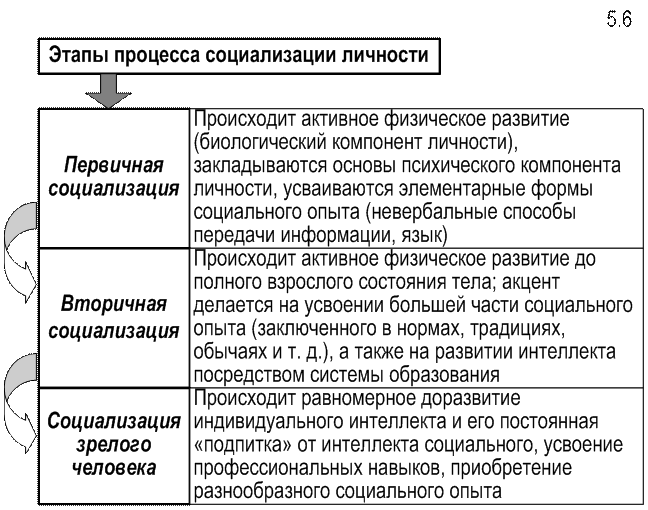

Следует выделять первичную и вторичную социализацию.

Первичная социализация начинается с рождением человека до становления взрослого человека. Основным институтом социализации в этот период является семья, школа, сверстники.

Вторичная социализация происходит на протяжении всей жизни человека и характеризуется разрушением ранее усвоенных норм и усвоением новых.

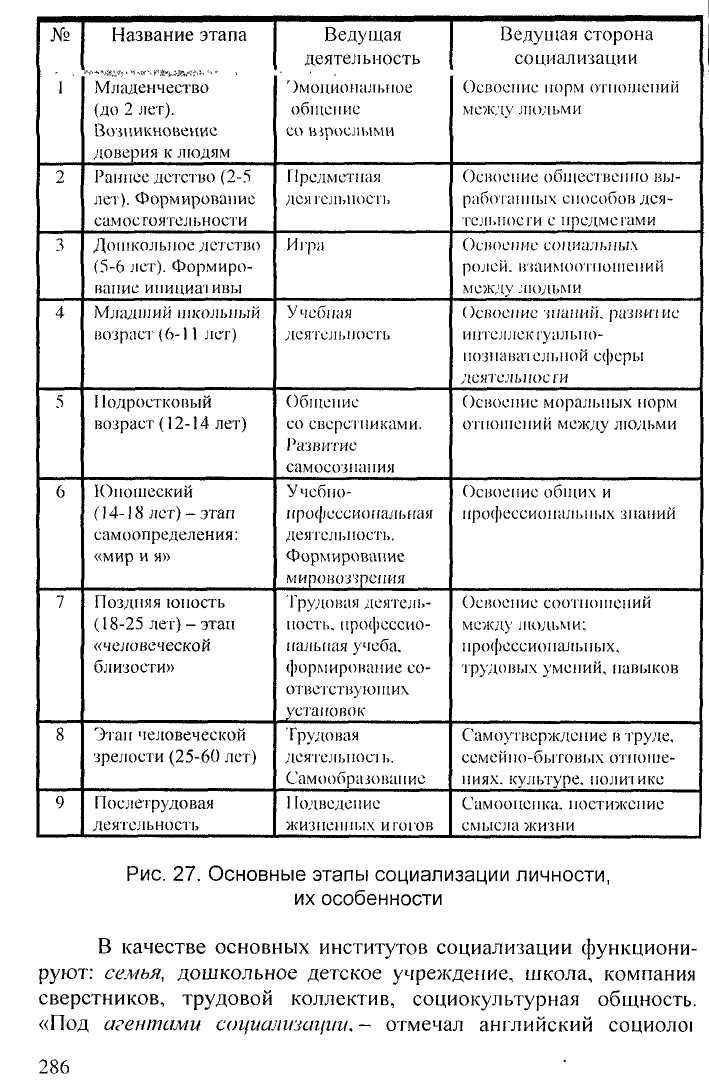

Этапы социализации связаны с возрастными периодами развития человека. Рассмотрим особенности этапов в каждый из периодов.

Детство – один из ключевых этапов социализации, на этот период приходится становление 70 % личности человека. Нарушения процесса социализации на данном этапе имеют необратимые последствия для личности человека, т.к в данный период происходит становление собственного «Я» человека.

Подростковый период. Данному этапу также можно отвести одну из ключевых ролей, поскольку в данный период происходят значительные физиологические и психологические изменения.

Зрелость. Связана с сознательным выбором своего окружения, профессиональной деятельности и т. д Старость. Характеризуется угасанием физических возможностей и необходимостью приспособления к новому этапу своей жизни.

д Старость. Характеризуется угасанием физических возможностей и необходимостью приспособления к новому этапу своей жизни.

Более детально возрастные этапы социализации были предложены Эриксоном. Рассмотрим их.

- Младенчество – на данном этапе ключевая роль отводится матери, которая формирует у ребенка базовое доверие к окружающему социуму посредством ухода за ним.

- Раннее детство характеризуется формированием независимого статуса ребенка, его самостоятельности. На данном этапе ребенок учится самостоятельно ходить, есть и т.д.

- Третий этап, возраст 3-5 лет, проявляется в игровой форме, которая позволяет ребенку расширить свои познания о мире, освоить межличностные отношения, развить психологические возможности. В случае подавления на данном этапе развития, запрету игр, ребенок формирует чувство вины, неуверенность в себе.

- Младший школьный возраст характеризуется сменой ключевого агента социализации, где центральное место занимает уже не семья, а школа.

На данном этапе закладываются представления ребенка о профессиях, современной культуре, нормах и ценностях. В случае успеха, ребенок переходит к следующей стадии уверенный в своих силах, целеустремленный. В противном же случае в ребенке закрепляется чувство страха, вины и неуверенности в себе.

На данном этапе закладываются представления ребенка о профессиях, современной культуре, нормах и ценностях. В случае успеха, ребенок переходит к следующей стадии уверенный в своих силах, целеустремленный. В противном же случае в ребенке закрепляется чувство страха, вины и неуверенности в себе. - Подростковый возраст и 5 стадия определяется значительными физиологическими перестройками в организме, проявлением интереса к своему внешнему виду и своему положению среди сверстников, необходимостью профессионального самоопределения.

- На этапе молодости перед человеком встает вопрос поиска и выбора супруга, тесного межличностного общения, формируется глубокая связь со своей социальной группой.

- Взрослый этап социализации связан с самореализацией личности. На этом этапе человек передает свой опыт детям, вовлекается во взаимодействие с семьей, коллегами, удовлетворен своей жизнью.

- Заключительная стадия после 50 лет характеризуется осознанием человека собственного «Я».

В этот период человек осознает свою жизнь и принимает ее.

В этот период человек осознает свою жизнь и принимает ее.

Также, в зависимости от форм социализации, можно выделить следующие этапы социализации: дотрудовой – детство, юность; трудовой – зрелость; послетрудовой – старость.

Каждый последующий этап социализации предполагает расширение форм взаимодействия человека и общества.

Для дотрудового этапа, приходящегося на период детства и юности, характерна пассивная форма социализации, при которой человек обучается, не подвергая сомнению существующие социальные нормы и опыт, стремиться интегрироваться в общество.

На трудовом этапе в период зрелости человек сочетает пассивную форму усвоения социального опыта и активную форму, характеризующуюся началом профессиональной деятельности.

Для завершающего послетрудового периода, периода старости, характерны аккумуляция и сохранение приобретенного опыта с последующей передачей его следующему поколению.

Этапы социализации по А.В. Петровскому

С точки зрения субъект-объектных общественных отношений Петровским А. В. выделялись следующие этапы социализации:

В. выделялись следующие этапы социализации:

- Адаптация. Период адаптации приходится на период детства. В этот период человек выступает объектом отношений, подвергающимся действию таких агентов социализации как семья, школа, сверстники и т.д. В этот период человек активно обучается, формирует свою личность.

- Индивидуализация. На данном этапе человек выступает субъектом общественных отношений. Ведущей деятельностью становится не усвоение социальных норм, а их воспроизведение, что позволяет человеку проявить свою личность, индивидуализироваться, отличиться от других людей.

- Интеграция. На данном этапе человек выступает одновременно и как объект, и как субъект общественных отношений. Данный этап характеризуется достижением оптимального положения человека в обществе, позволяющего ему самореализоваться и гармонично существовать в обществе.

Этапы социализации по Колбергу

Собственную периодизацию социализации предложил Колберг. Особенностью его периодизации является отсутствие связи с возрастом и связь с формированием тех или иных когнитивных навыков. Им были выделены следующие этапы:

Им были выделены следующие этапы:

- Избежание наказания;

- Желание поощрения;

- Осознание норм и ценностей общества;

- Осознание противоречий общества, формирование понятий о «плохом» и «хорошем»;

- Формирование собственных принципов и ценностей.

Замечание 1

Таким образом, в зависимости от приобретения тех или иных навыков, некоторые люди могут завершить процесс социализации, пройдя все этапы в молодости, а некоторые не завершают процесс социализации на протяжении всей жизни.

Этапы социализации личности — Социология

Поможем написать любую работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Узнать стоимостьСоциализация – это приобщение личности к духовным ценностям и нормам поведения, которые сложились в обществе.

Весь жизненный путь человека от рождения до смерти разделяется на отдельные периоды (этапы): детство, юность, зрелость, старость. На каждом из них личность усваивает ценности и нормы, сложившиеся в обществе, развивает свои индивидуальные качества, включается в систему социальных связей и взаимодействий.

Процесс социализации личности можно подразделить на два этапа:

1) первичная социализация

2) вторичная социализация – это развитие личности в последующие годы жизни.

На начальном этапе социализации особенно сильно на становление личности влияет семья, дошкольные и школьные учреждения, а также группы равных – компаний друзей и сверстников.

Именно от того, как распределялись семейные роли, кто глава семьи, насколько дружеские и теплые отношения были в семье, какие способы и методы поощрения или наказания применяются. Если власть в семье безоговорочно принадлежала одному человеку, если решения принимались единолично главой семьи, если пресекались дискуссии, свободное волеизъявление – в таких условиях вырастает либо сторонник диктатуры (если глава семьи был уважаемой личностью), либо, наоборот, активный противник авторитарных отношений (если семейный лидер не пользовался любовью).

На поведение будущего гражданина большое влияние оказывают дошкольные, школьные, другие государственные и общественные учреждения. От того, насколько эффективно и ответственно они осуществляют свои функции, во многом зависит, станет ли индивид полноценным гражданином своего общества или пополнит ряды лиц с девиантным, то есть социально не приемлемым поведением.

Доминирующее направление развития личности зависит также от ориентаций в так называемых «группах равных». Способы распределения власти, групповых ролей в компаниях сверстников, как свидетельствует опыт, может заметно повлиять на формирование субъективных представлений об «идеальной» модели взаимодействия с окружающим миром, а отношения в группах подростков в будущем могут стать прообразом «оптимального» взаимодействия с окружающим миром. При этом, стереотипы, сформированные в детском и подростковом возрасте, часто оказываются долговечными и сохраняются, нередко, на протяжении всей последующей жизни.

Окончание первого этапа социализации не связано с конкретным, одинаковым для всех возрастом. Признаки завершения первичной социализации, то есть превращения ребенка во взрослого человека могут быть, примерно, следующие:

● способность самостоятельно зарабатывать необходимые для полноценной жизни материальные средства;

● умение правильно распоряжаться деньгами, выбор оптимального и полезного для здоровья образа жизни, независимо от родителей;

● самодисциплина и самоконтроль над своим поведением.

Второй этап социализации связан с воздействием на личность сложного комплекса объективных и субъективных факторов, определяющих его социальные ориентации и поведение в юности, зрелости и старости. В эти годы на процесс социализации личности особенно сильно влияют различные социальные институты, включая систему образования, средства массовой информации, трудовые коллективы и других учреждения и организации, с которыми взаимодействует индивид.

С понятием социализации связаны два, рядом стоящие понятия:

● ресоциализация – процесс замены уже усвоенных норм и ценностей, на новые, более соответствующие изменившимся условиям;

● десоциализация – деградирующие процессы, связанные с изменением, скажем трудовой деятельности на пенсионный статус.

Таким образом, процесс социализации сложный и многогранный. Социализация немыслима без осознания личностью себя не только в роли объекта, но также и субъекта общественных отношений, что предполагает другую сторону «медали» – индивидуализацию, связанную с постоянным фиксированием индивидом своего специфического места в обществе с учетом личных особенностей, ориентации, жизненных планов и процессом постоянного совершенствования.

Внимание!

Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы.

что это такое, виды, этапы, формы

Стадии социализации

Любой человек в своей жизни когда-то начинал входить в социум. В основном это происходит еще в самом далеком в детстве, когда ребенка отдают в детский сад и он впервые начинает взаимодействовать с другими детьми, с чужими людьми, новыми взрослыми и прочее. Этот процесс и называется социализацией личности. По сути, он преследует нас всю свою жизнь, так как мы часто контактируем с новыми людьми, идем по ступеням образования, профессиональных должностей.

- Начальная стадия. Или первичная. Все начинается с рождения индивида и тянется до самой его смерти.

Изначально он осознает себя лишь в кругу семьи, перенимает принципы поведения от родителей. Затем круг общения расширяется – ребенок идет в детский сад, где уже начинается процесс социализации как таковой, ведь ему приходится взаимодействовать с другими детьми и взрослыми. Их поведение и правила могут отличаться от тех, какие приняты в семье каждого отдельно взятого индивида.

Изначально он осознает себя лишь в кругу семьи, перенимает принципы поведения от родителей. Затем круг общения расширяется – ребенок идет в детский сад, где уже начинается процесс социализации как таковой, ведь ему приходится взаимодействовать с другими детьми и взрослыми. Их поведение и правила могут отличаться от тех, какие приняты в семье каждого отдельно взятого индивида. - Вторая стадия. На этой стадии у индивида начинает перестраиваться его личность, меняются убеждения, ценности, после того, как он вступает в период зрелости и начинает осознавать свое место в социальной группе.

Важно! Главные учителя – это, конечно же, люди. Именно они выступают в процессе обучения новых социальных лиц, обучают их культуре, социальным ценностям. Естественно, этот процесс нецеленаправленный, скорее неосознанный.

Агенты социализации

Существуют основные люди, которые помогают индивидам войти в социум и являются их первыми и главными учителями:

- Первая группа людей.

Здесь в социализации индивида участвуют и помогают родители, бабушки, дедушки, родственники, братья, сестры, друзья и учителя. Это первое и главное общество человека.

Здесь в социализации индивида участвуют и помогают родители, бабушки, дедушки, родственники, братья, сестры, друзья и учителя. Это первое и главное общество человека. - Вторая группа. Здесь уже появляются люди более высоких и сложных должностей. Например, это может быть директор школы, завуч, милиционер. Эта та группа, которая уже менее, но все равно оказывает влияние на индивида.

- Третья группа. Здесь уже выступает массовость. Вся школа в целом, университет, государство.

Фазы социализации личности

Социализация никогда не происходит спонтанно. Весь процесс социализации протекает в три основных этапа:

- Первый этап. На этой фазе происходит овладение и запоминания тех норм и ценностей, что присущи для этого общества. По итогам индивид пытается соответствовать тем, кто его окружает.

- Второй этап. На этой фазе личность стремится получить признание, работает над собой, дабы оказывать влияние на других людей.

- Третий этап. На этой стадии индивид ставит перед собой определенные цели, пытается добиться их, самореализоваться, чтобы вступить в социум и найти там свое место.

Только хронологическое соблюдение всех трех этапов помогает благополучно осуществить процесс вхождения в социум. Все эти процессы можно рассмотреть на стадиях взросления и становления личности человека.

Проблемы социализации личности

Всякое общество объективно заинтересовано в воспроизводстве своей системы ценностей, в ее передаче от поколения к поколению. Это залог стабильности и устойчивости общества, духовного единства поколений. Проблемы социальных ценностей тем самым выступают как проблемы согласования ценностных ориентаций личности с ценностной системой данного общества.

Изменения стартовых возможностей молодежи предопределили особенности социального развития молодого поколения в условиях формирования рыночных отношений. Интегративная характеристика социального положения молодежи в рамках всей социально-демографической группы позволяет выделить некоторые особенности социализации молодого поколения современного общества. Среди них:

Проблемы социализации современной молодежи

Проявилась в том, что в исследовании процесса социализации новых поколений акцент все еще ставится на целенаправленном воздействии на молодежь со стороны институций, на разработке методических указаний по воспитанию. Его характеризует и материал, который он познает, и происхождение этого материала. В личности философа присутствует время, его движение, его проблематика, в ней силы времени необычайно:

Его характеризует и материал, который он познает, и происхождение этого материала. В личности философа присутствует время, его движение, его проблематика, в ней силы времени необычайно:

- разрыв в системе образования и воспитания;

- деформация принципа преемственности поколений;

- усиливающиеся тенденции воспроизводства больного поколения в результате угрожающего состояния здоровья молодежи;

- целенаправленное разрушение личности, гражданина, патриота.

Со стороны общества на формирование ценностных ориентаций молодежи наибольшее воздействие оказывают социальные институты. Так, в 90-е гг. происходит трансформация семьи, приводящая к снижению уровня реализации ее социализационной функции.

Происходит трансформация социализационной функции системы образования, проявляющаяся в снижении ее роли в обеспечении интеграции молодежи в общество, а также в воспитании подрастающего поколения. Основы образовательной системы подрывает также то, что около половины всех типов профессий, по которым ведется подготовка в учебных заведениях, не требуется на рынке труда.

Влияние телекоммуникации сегодня оценивается и как отрицательное и как положительное. С одной стороны, коммерциализация телеканалов приводит к преобладанию на телеэкранах низкопробных западных фильмов, насыщенных насилием, агрессией, жестокостью, сексом. С другой стороны, появление новых видов телепрограмм помогает молодежи как в занятиях, так и в расширении кругозора, открывая совершенно новые горизонты знаний. Информационное поле нового типа пронизывает все сферы социальной жизни, затрагивая социализационные процессы в различных институтах социализации.

Влияние телекоммуникации сегодня оценивается и как отрицательное и как положительное. С одной стороны, коммерциализация телеканалов приводит к преобладанию на телеэкранах низкопробных западных фильмов, насыщенных насилием, агрессией, жестокостью. С другой стороны, появление новых видов телепрограмм помогает молодежи как в занятиях, так и в расширении кругозора, открывая совершенно новые горизонты знаний.

Сущность социализации

Необходимость социализации обусловлена самой природой человека. Он уникальное явление, потому что единственный из всех живых существ практически не обладает врожденными формами поведения. Ребенок, не прошедший социализацию, неспособен ни общаться как человек, ни устанавливать отношения с родичами, ни вести себя как принято в социуме. Это кошка или собака имеют врожденные программы видового поведения, а человеку всему надо учиться.

Он уникальное явление, потому что единственный из всех живых существ практически не обладает врожденными формами поведения. Ребенок, не прошедший социализацию, неспособен ни общаться как человек, ни устанавливать отношения с родичами, ни вести себя как принято в социуме. Это кошка или собака имеют врожденные программы видового поведения, а человеку всему надо учиться.

Социализация, по сути, процесс адаптации человека в социуме. Но это не просто знание о том, как нужно себя вести в той или иной ситуации. Знание социальных норм не гарантирует соблюдение их. Например, преступник ворует не потому, что не знает, что это противозаконно. Он прекрасно это знает. Но норма «не укради» не прошла процесс социализации, не присвоена им, не стала его внутриличностной нормой поведения. Явление перехода социальной нормы или значения с внешнего на внутренний уровень называется интериоризацией.

Это и есть основа социализации, ее базовый процесс. Первоначально все нормы поведения и приемы социальной деятельности для ребенка внешние. Родители когда убеждением, а когда и принуждением воспитывают у малыша привычку совершать определенные действия, делать оценки своих поступков и поступков других. Например, маленький ребенок не испытывает никакой потребности есть ложкой, застегивать пуговки на кофточке, чистить зубы, здороваться, тем более убирать свои игрушки. Но если родители достаточно настойчивы и терпеливы, то эти действия становятся привычными, и в схожей ситуации ребенок уже сам будет чувствовать потребность в них. Так, мы, взрослые, будем испытывать явный дискомфорт, если придется есть салат руками или выйти к незнакомым людям небрежно одетыми.

Сложность социализации еще и в том, что человек является членом разных социальных групп с разными нормами и правилами. Приходится проходить дополнительную социализацию в каждом социуме, куда нам довелось попасть.

Виды социализации

Когда говорят о социализации, то чаще всего имеют в виду ребенка, его воспитание, овладение речью и элементарными нормами поведения. Но социализация не ограничивается детским возрастом, она свойственна и взрослым. Причем у состоявшихся личностей этот процесс более сложный и проблемный с точки зрения психологии.

Можно выделить три вида социализации: первичную, вторичную и перманентную.

Первичная социализация

Этот вид социализации можно еще назвать детской. Начинается он с рождения и продолжается до начала самостоятельной жизни, точнее, до того момента, когда юноша или девушка станут полноправными и полноценными членами общества.

Детская социализация – самый изученный вид этого явления, потому что долгое время описание процесса в целом только ей и ограничивалось. Особенность первичной социализации в том, что она носит преимущественно неосознанный характер, ребенок, по сути, является не субъектом, а объектом социализирующих воздействий общества. В роли и проводников социальных норм, и тех, кто осуществляет социальный контроль за их выполнением, выступают взрослые: родители, воспитатели, учителя. А ребенок в лучшем случае только подражает более старшим членам группы. Поэтому главным условием успешности первичной социализации является благополучная семья, в которой соблюдаются социальные нормы.

Правда, чем старше становится ребенок, тем больше сознательных усилий он прилагает к овладению нормами. Или к сопротивлению им. Да, и такое случается, когда, например, подросток оказывается под влиянием асоциальной группы. В этом случае перед ним встает выбор: следовать общепринятым нормам поведения, которые поддерживает общество взрослых, или отказаться от этого ради ценностей, предлагаемых сообществом неформалов. Выбор непростой, и он во многом зависит от того, насколько ребенок к подростковому возрасту усвоил общественные нормы.

В нормальных условиях воспитания правила поведения усваиваются довольно рано, становятся внутриличностными нормами человека и сдерживают его асоциальное поведение. Дело в том, что в процессе социализации формируется и особый механизм внутреннего контроля. Он проявляется в чувстве стыда или ощущении вины, когда принятые ребенком нормы по каким-то причинам нарушаются. Это довольно неприятные чувства, и они играют роль регулятора поведения.

Но так происходит, если процесс социализации протекает правильно, то есть взрослые не только сами поддерживают общественные ценности и нормы, но и проявляют активность и настойчивость в воспитании у ребенка правильного отношения к ним. Только в этих условиях социальные нормы могут пройти процесс интериоризации.

Вторичная или повторная социализация

Это социализация, которую проходит человек при переходе в другую группу. Она может быть и в детском возрасте, например, при поступлении в детский садик, в школу, в спортивную секцию. Взрослый человек, устраиваясь на работу в другой коллектив, тоже должен ее проходить. Ведь везде есть свои правила и порядки, отличающиеся от уже привычных.

Но если переходы происходят в рамках одного общества или государства, то базовые нормы сохраняются. Самые серьезные сложности человек испытывает при переезде в другую страну, где даже обычаи и традиции отличаются от тех, что он усвоил в детстве и, как говорят, впитал с молоком матери. В ряде случаев нормы жизни в другом социуме кажутся настолько чуждыми, что процесс социализации не завершается, и человек всю оставшуюся жизнь чувствует себя «белой вороной» или возвращается на родину.

Именно вторичная социализация порождает наибольшее количество психологических проблем, которые требуют внимания специалистов. Нередко бывает, что помочь человеку адаптироваться в новой группе может только психолог. Причем и в родном социуме такое случается, например, когда молодой человек приходит в армию, где условия существования сильно отличаются от привычных.

Перманентная социализация

Даже если индивид всю жизнь прожил в одной стране, в одной семье и трудился в одном коллективе, то все равно социализации ему не избежать. Перманентная социализация – это адаптация человека к постоянно меняющемуся обществу.

Наша жизнь не стоит на месте, меняются условия, виды деятельности, появляются новые нормы, ценности, идеалы и утрачивают значение старые. Люди меняются вместе с обществом, кому-то это дается проще, кому-то сложнее, но перманентная социализация касается всех. И у нее тоже могут быть психологические проблемы.

Если преобразования в обществе происходят постепенно, то люди к ним привыкают и почти не замечают изменений, и сами так же постепенно адаптируются к ним. Но когда изменения носят революционный характер, то в естественной перманентной социализации возникают сбои. Часть людей с менее гибкой психикой или с более прочно усвоенными старыми нормами не могут быстро интегрироваться в преобразованное общество. У них возникает чувство дискомфорта и растерянности от того, что они чувствуют себя чужими в родной стране. Такое явление можно наблюдать после революций, в эпоху кардинальной перестройки социального строя.

Функции социализации

Социальный опыт передается от поколения к поколению. При нарушениях в этом процессе возможна асоциализация индивидуумов, групп и даже государств.

Социализирующие институты выполняют следующие функции:

- Социокультурную. Она определяет возможность применения методов и способов адаптации, и при необходимости ограничивает их. Например, в государственных школах многих стран регулируются вопросы религиозного воспитания и образования.

- Интегративную. Выбираются ценности и нормы, которые содействуют объединению различных сил в обществе и направлены на его развитие.

- Реляционную. Передает молодым людям ожидаемые обществом стандарты поведения. Предписывает требования к разным статусно-ролевым структурам и определяет распределение людей в общественном пространстве.

- Нормативную. Устанавливает рамки нормального процесса адаптации субъекта к социуму. Например, в отличии от советского периода, сегодня в России востребованы навыки предприимчивости.

- Регулятивную. Указывает границы, в которых индивидуальные действия не подвергаются осуждению со стороны общества. Осуществляет социальный контроль за поведением отдельного человека. В демократических системах большинство управляющих функций реализуется через саморегулирование. Общественные институты определяют лишь общие рамки и санкции, которые может применить социум в том или ином случае.

В зависимости от выбранных параметров, социологи выделяют и другие функции, свойственные процессу адаптации: компенсаторная, прокреативная, коммуникативно-информационная, ценностно-ориентационная, личностно-преобразовательная.

Особенности перманентной социализации

Первичная социализация и вторичная — что это такое

Человеческая жизнь переменчива. Социализация личности, взяв своё начало в одном жизненном окружении, может продолжаться и протекать в изменившихся условиях. Переезд в другой город, страну, смена профессии или новый коллектив – всё это влияет на дальнейшее развитие социализации.

Внимание! Способность индивида адаптироваться в постоянно изменяющихся социальных условиях называется перманентной социализацией.

Она носит естественный характер, если жизнь меняется планомерно и размеренно. Но во время революционных перемен, когда рушится один социальный строй, и возникает другой, многие граждане не могут перешагнуть новые рубежи и свыкнуться с новыми устоями. Это не только выбивает их из понятной жизненной колеи, но и выбрасывает на обочину жизни, нанося непоправимые моральные травмы.

Пример – это воины-интернационалисты. Исполняя свой интернациональный долг в Афганистане, они вернулись с войны в совершенно другую страну. Рыночные отношения, развал экономики, разгул преступности настолько отличались от того, что они «защищали», теряя жизни и здоровье, что многие так и не смогли морально оправиться. Жилья – нет, работы – нет, а на жалобы и вопросы чиновники от новой власти отвечали: «Мы вас туда не посылали!». Не все боевые офицеры смогли переступить через честь и совесть и выбрать один из вариантов: уйти в бизнес или примкнуть к той или иной преступной группировке.

Факторы, влияющие на социализацию личности

Политическая социализация — что это такое, как может быть определена

Процесс социализации для индивида – это такое действие, на которое может извне влиять ряд условий. К обстоятельствам, способствующим возможности освоить социализацию, относятся:

- семья – жизненный опыт и знания, приобретённые ребёнком в семье, составляют основу, на которой базируется вся дальнейшая социализация личности;

- воспитательная среда – правильная организация педагогической работы влияет не только на социализацию, но и развитие индивидуальных творческих качеств личности;

- труд – деятельность, требующая применения всех личностных качеств человека и воспитывающая ответственность за результат коллективного труда, в котором он принимает участие;

- коллектив – вливание индивида в коллективные отношения – действие сложное, не всегда предсказуемое, результатом может стать как воздействие коллектива на личность, так и наоборот.

Индивиды, которые способны к перманентной социализации, к тому же обладают харизмой и лидерскими качествами, могут легко изменить коллективные планы, взгляды и принципы.

Факторы, влияющие на социализацию личности

Досрочная социализация

В этом случае речь идет о некой «репетиции» конкретного этапа. Хорошим примером этого вида социализации является начало сожительства мужчины и женщины. До вступления в брак партнеры должны перенять определенный опыт друг у друга и соотнести свои жизненные позиции. В той ситуации каждый из них перенимает часть ценностей у своей половинки.

Длительное нахождение внутри малой группы (в данном случае состоящей из двух человек) происходит формирование более стойких поведенческих и социокультурных моделей.

Семейная социализация

В этом случае ребенок наблюдает за членами своей семьи и перенимает их опыт. Подобная социализация ребенка зависит от нескольких факторов:

- Состава и структуры семьи.

- Позиции, которую ребенок занимает в семейной иерархии.

- Выбранной модели воспитания. Например, родители и более дальние родственники могут навязывать ребенку свои ценности.

Также многое зависит от нравственного и творческого потенциала членов семьи.

Гендерная социализация

Также она часто называется полоролевой. В этом случае речь идет о виде социализации, которая подразумевает определение личностью отличий между мужчинами и женщинами. В этот период происходит идентификация человека согласно ряду стандартов и общепринятых норм. При этом социализация этого типа может длиться на протяжении всей жизни.

Данный механизм подразумевает осознание того, что индивидуум начинает осознавать тот факт, что в случае отклонения от норм, он будет сталкиваться с порицанием от других участников социума.

Подростковый период

В юности количество контактов возрастает. Происходит активное воздействие, которое оказывают средства массовой информации на человека. В современном мире это будет длиться в течение всей жизни, но взрослый человек может выработать критическое отношение к тем сведениям, что к нему поступают. У подростка тоже есть такая возможность, но уже сильно ограниченная.

Так что на этой стадии очень важно обеспечить позитивное влияние СМИ на социализацию. Правильный, грамотно составленный журнал с хорошими примерами поведения, отношения к окружающим способен направить энергию подростка в конструктивное русло. И заодно познакомить его с интересными достопримечательностями, с оригинальными хобби, с яркими личностями.

И здесь начинается вопрос: верны ли следующие суждения о социализации, касающиеся того, что подростку нужна цензура или же какие-то ограничения в том, что он читает, смотрит в Интернете? На самом деле нет.

Во-первых, должно присутствовать уважение индивидуального (личного) пространства. Во-вторых, интерес к запретному не проходит так просто. А оградить в современном мире от информации просто нереально. И это хорошо, потому что человек должен уметь выбирать, а не жить в вакууме.

Этапы социализации

Стадии социализации можно выделить в зависимости от возраста:

- Детский период – время становления человеческого “Я”. Ошибки и нарушения на этом этапе часто имеют необратимые последствия для личности. По оценкам науки, 70% навыков, знаний, стереотипов поведения, особенности характера закладывается в это время.

- Подростковый период. Характеризуется физиологической перестройкой организма, влекущей за собой сильные психологические изменения. Молодые люди больше обращают внимание на свой внешний вид и место среди ровесников, становятся перед выбором профессии.

- Взрослый этап – время самореализации человека. Усиливаются связи с выбранной социальной группой, межличностное общение становится более тесным, происходит выбор супруга, накопленный жизненный опыт передается детям.

- Для периода жизни после 50 лет и старости свойственны принятие своей жизни, полного осознания своего “Я”. Происходит постепенное угасание физической и ментальной активности.

Молодость и зрелость

Социализация – это процесс, продолжающийся в молодости, а потом и в зрелости. При этом человек должен пройти несколько ступенек: закончить школу, получить (часто) высшее образование, найти первую работу, состояться как сотрудник. Многие воспринимают это как план жизни.

Однако в настоящем вполне разрешены отклонения от традиционного варианта. Современное социализации понятие допускает отсутствие образования, особенно, если оно заменяется самообразованием при достаточном уровне контроля. Фактически, каждый сам может составлять для себя план учёбы и следовать ему.

Отдельный вопрос – карьера. Несколько десятков лет тому назад считалось совершенно нормальным постоянно работать на одном предприятии, получая повышения. Сейчас же уровень горизонтальной мобильности в профессиональной сфере заметно вырос. Теперь какой-то конкретный план отсутствует, человек вполне может сменить несколько профессий и огромное количество компаний.

Поменялись и представления о том, что собой представляет зрелость. Раньше считалось, что она наступает примерно в 30 лет. Сейчас эти временные рамки сдвинулись на 10 лет, а период между 30 и 40 люди воспринимают как пик активности, получения максимального количества полезных навыков и их дальнейшего усовершенствования.

Старость

Понятие социализации сейчас актуально и на пенсии. Особенно тогда, когда многие получают доступ к огромному количеству современных гаджетов, выходят в Интернет, знакомятся с современными технологиями. Увеличивающееся количество свободного времени означает, что возрастает и общее число контактов.

Таким образом, если вам предложат «выберите верные суждения о социализации», и среди вариантов будет упоминание о том, что она может закончиться, имейте в виду, что это – ошибка. Что только что было продемонстрировано на примере разных стадий.

[spoiler title=”Источники”]

- https://nauka.club/psikhologiya/socializaciya-lichnosti.html

- https://forpsy.ru/works/uchebnoe/stadii-sotsializatsiya-lichnosti/

- https://psychologist.tips/2762-sotsializatsiya-lichnosti-eto-chto-vidy-etapy-i-usloviya-sotsializatsii.html

- https://medru.su/polezno-znat/socializaciya-osnovnye-tipy-i-etapy.html

- https://srazu.pro/socializacia/individa.html

- https://www.syl.ru/article/345111/vidyi-sotsializatsii-ponyatie-faktoryi-i-etapyi-sotsializatsii-lichnosti

- https://karate-ege.ru/obshestvoznanie/sotsializatsiya-individa.html

[/spoiler]

стадии, когда завершается процесс, таблица

С самого рождения человек попадает в социум – определенный круг людей, со схожими привычками, нормами жизни, понятиями, целями и т.д. С малых лет он проходит разные этапы социализации, которые зависят от его развития, мировоззрения, отношения к окружению. Иногда бывает так, что ребенок или взрослый пропускает какой-то этап, потому случаются ситуации, в которых люди могут говорить о недостатке воспитания или замкнутости характера. Экстровертность или интровертность не зависит от знания социальных норм и применения их в жизни.

Социализация по определению – длительный процесс, состоящий из нескольких этапов

Социализация что такоеПервые навыки социализации ребенок получает в семье. При наличии благополучных родителей чадо имеет возможность узнать, как следует вести себя в обществе. Первым обществом родители являются. После 3-х лет ребенок идет в детский сад, где продолжается изучение следующих этапов, в более многочисленном социуме. В школьных классах, в институтских группах всегда присутствует некто взрослый, который обязан направить ребенка, если у последнего что-то не получается.

Обратите внимание! Азы социализации дают ребенку мать и отец. Это самая краткая стадия изучения этических норм. Если возникает какая-либо ситуация, где ребенку навязывают неаргументированную точку зрения, это не обучение этапам жизни и функционирования в обществе, а подавление личности в человеке.

Социализация – это процесс изучения и применения правил и норм окружающего общества. Благодаря этим знаниям и навыкам, индивиду намного легче жить и общаться с другими людьми, функционировать в социуме. Становление должно соотноситься в трех сферах жизни: деятельность, общение, саморазвитие.

Виды социализацииПроцесс становления человека в обществе имеет несколько категорий:

- первичная социализация;

- вторичная;

- перманентная.

Перманентная социализация – способность человека адаптироваться к новому обществу

Первичная социализацияПервичная социализация личности начинается с момента онтогенеза и заканчивается приблизительно после пубертатного возраста. Это самый основной этап становления. Именно в этом возрасте индивид способен принять огромное количество информации, обработать и сделать какие-то приобретенные навыки инстинктивными. То есть, зная с ранних лет, что поступок загрязнения окружающей среды не отвечает нормам поведения в обществе, дошкольник по истечении времени обучения будет выкидывать мусор в урну самостоятельно, даже не задумываясь, что может быть как-то по-другому.

Вторичная или повторная социализацияВторичная социализация личности – это формирование новых навыков и знаний человека, при этом устраняя предыдущие. Индивид пытается разорвать связь с прошлым, приобретая другой, не менее ценный опыт. Это происходит в тот момент, когда человек чувствует надобность изменения жизненных установок. Ресоциализация длится на протяжении всей жизни.

Перманентная социализацияСо знанием основ перманентной социализации человек с легкостью адаптируется к любому обществу. Очень редко бывают случаи, когда индивид не пользуется навыками перманентной социализации по причине ее ненадобности. Ведь на протяжении жизни могут поменяться место жительства, город, страна, место работы, соответственно, и круг общения. Именно перманентный процесс поможет человеку быстрее и легче адаптироваться к новым людям, новым правилам, нормам и законам.

Этапы социализации личности по А.В. ПетровскомуКонцепция социализации ученого А.В. Петровского

| Адаптация | Индивидуализация | Интеграция |

|---|---|---|

| Адаптация приходится на период детства, когда у человека активно проходит фаза становления личности. На этом этапе важную роль играют семья, государственные учреждения, самый близкий круг общения. | На этом этапе человек сам становится агентом по обучению и воспроизведению уже полученных навыков. Он может передавать навыки своим детям или воспитанникам, оказывать социальное влияние на других индивидов. На этом этапе часто случаются самопрезентации. | Окончательный этап формирования человека в обществе. В этот период индивид гармонично существует с окружением, выступает не только в роли объекта отношений, но и в роли субъекта. Самый лучший этап для самореализации и самообучения. |

Ученый Петровский имеет свою концепцию по развитию личности

Этап адаптацииЭтап адаптации, или первичная социализация, приходится на детство. Эмоциональные и социальные связи, предоставленные ребенку в возрасте до 3-х лет, играют важную роль во всей последующей жизни: во взглядах, поступках, мыслях и т.д.

Важно! Формирование у ребенка навыков социализации может проходить даже через мимические движения. Начиная с 14 дня жизни, ребенок различает и разделяет черты лиц мамы и других людей. Так вот первый навык социализации начинается с обыкновенной улыбки. До годичного возраста ребенок формирует личные привязанности. Перманентная социализация начинает изучаться в этом возрасте, особенно в те моменты, когда ребенок из рук мамы попадает в руки других родственников.

Этап индивидуализацииЭтап индивидуализации приходится на отрочество. Это приблизительно ученик старших классов, который получает навыки уже не от семьи, а от окружения, потому как индивид идентифицирует себя как подростка, соответственно, общество, в котором он находится, считает близким по развитию и становлению. В этот период начинается эпоха протестов или жизнь против правил. В основном в ребенке играют гормоны, дальше слов и повышенных тонов протесты не идут, но бывают и другие ситуации. Когда возникает проблема, и подросток не слышит самых близких агентов по обучению навыкам, вмешиваются государственные органы, которые включают его самосознание, объясняют ему законность или противозаконность его действий.

В этом этапе формирования личности подросток может задержаться. Этап индивидуализации может длиться до создания собственной ячейки общества и рождения новых индивидов. Тогда человек становится сам агентом по обучению навыкам.

Этап интеграцииЭтап интеграции приходится на самый зрелый период. На этом этапе человек состоялся как личность. Имеет постоянное место работы или свое прибыльное дело, длительный трудовой стаж, что является важным показателем социального фактора. Имеет ячейку общества, воспитывает детей или обучает навыкам менее состоявшихся людей. Именно в процессе интеграции человек несет в массы свой опыт и знания. Самоэффективность в этот период имеет наивысший процент развития.

Этапы социализации по КолбергуЛоренс Колберг изучал понятие социализации в Гарвардском университете в 90-х годах прошлого столетия. В отличие от предыдущего ученого, Колберг не связывает этапность социализации с возрастными изменениями человека или зависимостью от общепринятых норм. У него выделяется 6 стадий созревания общественных отношений.

Первая стадия включает в себя маленьких детей, у которых нет понятия «плохо» или «хорошо» относительно поступков. На начальной стадии ребенок стремится быть безнаказанным.

Адаптация к обществу начинается с дошкольного возраста

Вторая стадия относится к периоду, когда ребенок понимает, что за каким-то поступком может последовать наказание, и старается не совершать его. Замещающие поступки совершаются в целях получения похвалы.

На третьей стадии человек различает хорошие и плохие поступки и старается соответствовать общественным требованиям. Четвертая стадия отличается пониманием и поддерживанием интересов социума.

На пятой стадии индивид дает оценку своим поступкам. На этой стадии он думает больше об окружающих, а не о самом себе. Высоконравственное поведение и зрелость ума играют ведущую роль в его жизни. На этом этапе личность способна понять сущность законов общества.

На шестой стадии человек способен создавать свои законы морали, которые воспринимаются социумом как высоконравственные. У индивида закрепляются полученные ранее моральные устои, которым на протяжении последующей жизни он изменить не может по этическим соображениям.

Завершающий этап формирования личности в процессе социализации

Когда процесс социализации личности завершаетсяНевозможно назвать конкретный возраст, в котором человек полностью адаптировался бы к окружающему миру. Эта оценка весьма субъективна. Некоторые проходят все стадии социализации довольно быстро и безболезненно, другие не могут усвоить какую-либо норму на протяжении длительного периода времени.

Исходя из субъективной точки зрения, процесс социализации может длиться на протяжении всей жизни. Отдельные этапы формирования заканчиваются на определенном жизненном отрезке, другие – начинаются. В последнее время можно заметить, что нормы и законы общественности постоянно меняются. Вместе с этим люди стараются приспосабливаться к новым правилам и соответствовать социальным требованиям.

ВидеоСтановление личности. Агенты социализации — урок. Обществознание, 8 класс.

Становление личности человека

Как ты уже знаешь, социальная сущность человека, его личность формируется в процессе социализации, то есть вхождения в состав общества на правах полноправного члена. При этом у человека безусловно сохраняются его индивидуальные черты, влияющие на его личностное развитие.

Сам процесс формирования личности начинается ещё в детском возрасте и состоит из трёх основных фаз, или стадий, этапов.

Ещё в младенческом возрасте, при непосредственном общении со взрослыми, ребёнок начинает делать первые шаги в своём личностном развитии.

Постепенно он усваивает те нормы и правила, которые действуют в группе, в которой он находится. Он начинает подражать членам этой группы, овладевая формами деятельности, характерными для них. Ребёнок приспосабливается к новым для него людям, условиям и обстоятельствам. Так проходит первый этап становления личности — адаптация.

Адаптация (от позднелат. adaptatio — приспособление) — это процесс психологической включаемости индивида в систему социально-деятельностных отношений.

Индивид стремится в некоторой степени становиться таким же, как и все остальные люди.

С возрастом, постепенно осознавая свою индивидуальность, подросток пытается найти возможность проявить её в ходе взаимодействия с другими людьми. В этот период его перестаёт устраивать то, что он «как все», и он активно стремится к персонализации, то есть к выделению себя среди остальных. Для индивида в этом состоянии крайне важно, чтобы общество заметило, оценило и признало именно его индивидуальность, непохожесть на остальных. Это второй этап развития личности — индивидуализация.

Индивидуализация (от лат. individuum — неделимое) — это процесс выделения человека из общества как относительно самостоятельного субъекта.

Третий этап — самый длительный и охватывает большую часть жизни человека. Он определяет не только развитие индивида, но и развитие того общества, в котором он находится. Человек развивается и совершенствуется как личность, согласовывая свою индивидуальность с запросами общества, и проявляет её на пользу обществу. Этот этап называется интеграцией.

Интеграция (от лат. integratio — восстановление, восполнение) — процесс упрочения имеющихся и создание новых связей человека с социумом, обеспечивающий его включённость в основные сферы жизнедеятельности.

Все эти этапы или фазы становления личности человека очень важны для его успешной жизнедеятельности в обществе. К сожалению, иногда успешное и своевременное прохождение этих фаз бывает осложнено. В этом случае между человеком и обществом может возникнуть недопонимание или даже конфликт. Это называется дезинтеграцией.

Дезинтеграция (от лат. de(s) — отмена, устранение \(+\) integratio — восстановление) — нарушение единства или слаженности взаимодействия человека и общества.

В этом случае человек либо не воспринимается обществом, либо же сам старается изолироваться от людей, свести контакты с ними к минимуму. Формирование его личности приостанавливается или даже поворачивается вспять. В этом случае можно говорить о его деградации.

Деградация (от лат. degradatio — снижение) — обратное развитие личности, ослабление активности человека, его работоспособности и психической уравновешенности.

Иными словами, личность человека претерпевает весьма печальные изменения: пропадают его умения, понижается умственная работоспособность, уходят светлые, позитивные чувства.

Агенты социализации

Сам процесс социализации, о котором ты уже знаешь, невозможен без деятельности самого человека. Однако и без ответной деятельности общества он тоже не состоится. На становление личности человека влияет очень много факторов. Эти факторы называются агентами социализации.

Агенты социализации — это отдельные люди, группы или организации, которые влияют на освоение индивидом социальных ролей, участвуя в его личностном становлении.

Агентов социализации можно разделить на агентов первичной социализации и агентов вторичной социализации.

Обрати внимание!

К агентам первичной социализации относятся те, кто оказывает непосредственное воздействие на человека.

Это в первую очередь семья или лица, её заменяющие, друзья и т. д.

Обрати внимание!

К агентам вторичной социализации можно отнести тех, кто влияет на человека через формально-деловые отношения.

К ним относятся: официальные учреждения, администрация школы, например, церковь, армия и т. д.

Очевидно, что в период детства человека, во время этапа адаптации, самой значительной будет роль семьи или лиц, её заменяющих. А вот с возрастом эта роль понижается, и на первый план выходят иные агенты социализации.

Обрати внимание!

На разных этапах социализации роль агентов неодинакова.

Avis et Test — социализация личности. этапы социализации. механизмы социализации

Offres spéciales sur les социализация личности. этапы социализации. механизмы социализации on aliexpress

Quel que soit l’objet de votre désir, la plateforme d’AliExpress est une véritable mine d’or. Une envie de социализация личности. этапы социализации. механизмы социализации? N’allez pas plus loin! Nous proposons des milliers de produits dans toutes les catégories de vente, afin de satisfaire toutes vos envies. Des grandes marques aux vendeurs plus originaux, du luxe à l’entrée de gamme, vous trouverez TOUT sur AliExpress, avec un service de livraison rapide et fiable, des modes de paiement sûrs et pratiques, quel que soit le montant et la quantité de votre commande.

Sans oublier les économies dont vous pouvez bénéficier grâce aux prix les plus bas du marché et à des remises sensationnelles. Votre социализация личности. этапы социализации. механизмы социализации va faire envie à tous vos proches, croyez-nous!»

AliExpress compare pour vous les différents fournisseurs et toutes les marques en vous informant des prix et des promotions en vigueur. Notre site regroupe également des commentaires de véritables clients, chaque produit étant noté selon plusieurs critères commerciaux. Tous les éléments sont réunis pour vous aider à prendre la meilleure décision, en fonction de vos besoins et de vos envies. Il vous suffit de suivre les conseils des millions de clients satisfaits par nos services.»

Alors n’attendez plus, offrez-vous votre/vos социализация личности. этапы социализации. механизмы социализации! Qualité et petits prix garantis, il ne vous reste plus qu’à valider votre panier et à cliquer sur «Acheter maintenant». C’est simple comme bonjour. Et parce que nous adorons vous faire plaisir, nous avons même prévu des coupons pour rendre votre achat encore plus avantageux. Pensez à les récupérer pour obtenir ce(s) социализация личности. этапы социализации. механизмы социализации à un prix imbattable.»

Chez AliExpress, rien ne nous rend plus fier que la lecture des retours positifs de notre chère clientèle, c’est pourquoi nous nous engageons à leur offrir le meilleur.

Изучение в качественном аспекте различий восприятия мультипликационных фильмов на разных этапах социализации личности

Библиографическое описание:Петракова, Е. Н. Изучение в качественном аспекте различий восприятия мультипликационных фильмов на разных этапах социализации личности / Е. Н. Петракова, Н. В. Иванова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2019. — № 29 (267). — С. 87-89. — URL: https://moluch.ru/archive/267/61672/ (дата обращения: 09.05.2021).

Социализация личности является специфической формой, присвоения ею, тех общественных отношений, существующих во всех сферах общественной жизни. Основой социализации является освоение индивидом языка социальной общности, мышления, форм рациональности и чувственности, восприятие индивидом норм, ценностей, традиций, обычаев, образцов деятельности. Индивид социализируется, включаясь в разнообразные формы социальной деятельности, осваивая характерные для них социальные роли. Поэтому социализации личности можно рассматривать как восхождение от индивидуального к социальному. Вместе с тем социализация предусматривает индивидуализацию, поскольку человек усваивает существующие ценности выборочно, через свои интересы, мировоззрение, формируя собственные потребности, ценности.

Анализ материала с культурно-исторической точки зрения показал, что мультфильм может обладать высоким развивающим потенциалом, но этот потенциал может реализоваться только в том случае, если произведение отвечает особенностям развития личности влияние мультфильма на несформировавшуюся личность объясняется действием таких психологических механизмов, как заражение, внушение и подражание Эти изменения направлены на разрушение традиционных социальных стереотипов и частичному формированию новых культурных идеалов мужественности и женственности. А именно, мужские и женские качества не противоположны, между ними стирается граница, они взаимно переходят и обогащают друг друга. Таким образом, происходит смещение ролей и полоролевых установок, которые были ранее традиционно закреплены за мужчиной и женщиной.

На основании проведенного исследования возрастной специфики восприятия личностью мультипликационных фильмов на разных этапах ее социализации можно сделать вывод, что в подростковой выборке, мальчикам-подросткам характерна выраженная потребность зависеть от других и находиться в группе, то есть им свойственна аффилятивная потребность, они сверхчувствительны, им легко причинить боль, они болезненно реагируют на критику в свой адрес, при этом они привередливы, большинство из них обладают артистическими способностями, тогда как девочки-подростки хитровато-практичны, агрессивны, крайне самодостаточны и сензитивны к чувствам других. А напротив в студенческой выборке, как и у лиц зрелого возраста характерно соблюдение социальных и моральных норм и правил поведения. У подростков восприятие мультфильмов большим образом происходит на основании включения своего опыта, своих мотивов и желаний. Когда подростки смотрят мультфильмы, они идентифицируют себя с его героями, а юноши и лица среднего возраста себя с персонажами мультипликации не отождествляют, что является важным средством социализации личности.

Ниже представлены среднегрупповые показатели по шкалам семантического дифференциала у разных возрастных категорий относительно восприятия мультфильма «Эльфийская песня» и «Серая шейка».

Таблица 1

Соотношение переменных втрех выборках сприменением Т-критерия Вилкоксона, по методике Ч. Осгуда

Соотношение переменных в подростковой выборке | Отмеченные критерии значимы на уровне p | |||

Число испытуемых | T | Z | p-уров. | |

1 фактор оценки & 2 фактор оценки | 20 | 50,0 | 2,0 | 0,04 |

1 фактор силы & 2 фактор силы | 20 | 20,0 | 3,1 | 0,001 |

1 фактор активности & 2 фактор активности | 20 | 28,0 | 2,8 | 0,004 |

Соотношение переменных в студенческой выборке | Число испытуемых | T | Z | p-уров. |

1 фактор оценки & 2 фактор оценки | 20 | 19,0 | 3,2 | 0,001 |

1 фактор силы & 2 фактор силы | 20 | 19,0 | 3,2 | 0,001 |

1 фактор активности & 2 фактор активности | 20 | 10,0 | 3,5 | 0,0003 |

Соотношение переменных в выборке испытуемых зрелого возраста | Число испытуемых | T | Z | p-уров. |

1 фактор оценки & 2 фактор оценки | 20 | 28,0 | 2,8 | 0,004 |

1 фактор силы & 2 фактор силы | 20 | 19,0 | 3,2 | 0,001 |

1 фактор активности & 2 фактор активности | 20 | 0,0 | 3,8 | 0,0001 |

Ранговый дисперсионный анализ Крускалла-Уоллиса также подтвердил предположение о том, что в исследуемых выборках имеются различия по таким переменным как «фактор оценки» и «фактор активности» при анализе восприятия мультипликационных фильмов на разных этапах социализации личности, подробнее в таблице 2.

Таблица 2

Результаты рангового дисперсионного анализ Крускалла-Уоллиса при р

Зависимая переменная «фактор оценки» | Ранговый дисперсионный анализ Крускалла-Уоллиса; Груп. (независ.) переменная: Возраст Кр.Крускалла-Уоллиса: H (2, N= 60) =12,00057 p =,0025 | ||

Допуст | Сумма | Среднее | |

N | Рангов | Ранг | |

Подростки | 20 | 471,5000 | 23,57500 |

Студенты | 20 | 530,5000 | 26,52500 |

Взрослые | 20 | 828,0000 | 41,40000 |

Зависимая переменная «фактор активности» | Ранговый дисперсионный анализ Крускалла-Уоллиса; Груп. (независ.) переменная: Возраст Кр.Краскела-Уоллиса: H (2, N= 60) =18,79043 p =,0001 | ||

Допуст | Сумма | Среднее | |

N | Рангов | Ранг | |

Подростки | 20 | 395,5000 | 19,77500 |

Студенты | 20 | 570,5000 | 28,52500 |

Взрослые | 20 | 864,0000 | 43,20000 |

Анализируя результаты, приведенные в таблице 2, можно отметить, существует семантическая дифференциация процесса социализации разными возрастными группами. При этом большинство шкал семантического пространства социализации в представлениях респондентов всех возрастных возрастов расположены в зоне сильных значений. Это свидетельствует о том, что для всех участников исследования мультипликационный фильм является значимой категорией. Вместе с тем, более дифференцированные реакции на процесс восприятия мультфильма продемонстрировали респонденты подросткового возраста.

Литература:

- Ананьев Б. Г. О психологических эффектах социализации. //Человек и общество. — Вып.IX. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1971.-324 с.

- Андреева Г. М. Социальная психология. Глава 16. Социализация. — М.: Аспект Пресс, 2004. С. 274–288.

- Андронникова, О. О. Гендерная дифференциация в психологии: учебное пособие / О. О. Андронникова. — Москва: Вузовский учебник: Инфра-М, 2017.

- Антонов Г. В., Лактюхина Е. Г. Мультсериал «Клуб Винкс»: формирование демографических установок и гендерных стереотипов у детей в возрасте 7–12 лет (по материалам контент-анализа) / Г. В.Антонов, Е. Г. Лактюхина // Вестник ВолГУ. Серия 7: Философия. Социология и социальные технологии. — 2013. — № 2. — С. 92–99

- Арсеньев A. C. Философские основания понимания личности. М., 2001– 72 с.

Основные термины (генерируются автоматически): подростковая выборка, соотношение переменных, социализация личности.

4.2 Объяснение социализации — Социология

Цель обучения

- Опишите теории Кули, Мида, Фрейда, Пиаже, Кольберга, Гиллигана и Эриксона.

Поскольку социализация так важна, ученые в различных областях пытались понять, как и почему она происходит, при этом разные ученые рассматривали разные аспекты этого процесса. Их усилия в основном сосредоточены на младенчестве, детстве и подростковом возрасте, которые являются критическими годами для социализации, но некоторые также смотрели на то, как социализация продолжается на протяжении всей жизни.Давайте рассмотрим некоторые из основных теорий социализации, которые кратко изложены в Таблице 4.1 «Теоретический снимок».

Таблица 4.1 Теоретический снимок

| Теория | Основная цифра | Основные допущения |

|---|---|---|

| Зеркало само | Чарльз Хортон Кули | Дети получают представление о том, как люди воспринимают их, когда дети взаимодействуют с ними. Фактически, дети «видят» себя, когда они взаимодействуют с другими людьми, как если бы они смотрели в зеркало.Люди используют восприятие, которое другие имеют о них, чтобы сформировать суждения и чувства о себе. |

| Взять на себя роль другого | Джордж Герберт Мид | Дети в игре притворяются другими людьми и при этом узнают, чего от них ждут другие люди. Младшие дети берут на себя роль значимых других или людей, чаще всего родителей, братьев и сестер, которые больше всего контактируют с ними; Дети старшего возраста, когда они занимаются спортом и другими играми, берут на себя роли других людей и усваивают ожидания обобщенного другого или самого общества. |

| Психоаналитический | Зигмунд Фрейд | Личность состоит из ид, эго и суперэго. Если ребенок не развивается нормально, а суперэго не становится достаточно сильным, чтобы преодолеть Оно, может возникнуть антиобщественное поведение. |

| Когнитивное развитие | Жан Пиаже | Когнитивное развитие проходит четыре стадии. Заключительный этап — это формальный операционный этап, который начинается в возрасте 12 лет, когда дети начинают использовать общие принципы для решения различных проблем. |

| Нравственное развитие | Лоуренс Колберг, Кэрол Гиллиган | Дети развивают свою способность мыслить и нравственно действовать в несколько этапов. Если им не удастся достичь общепринятой стадии, когда подростки осознают, что у их родителей и общества есть правила, которым следует следовать, поскольку они имеют моральное право, они вполне могут начать вредное поведение. В то время как мальчики, как правило, используют формальные правила, чтобы решить, что правильно, а что нет, девочки склонны принимать во внимание личные отношения. |

| Разработка идентичности | Эрик Эриксон | Разработка идентичности включает восемь этапов на протяжении всей жизни. Пятая стадия наступает в подростковом возрасте и особенно важна, потому что подростки часто переживают кризис идентичности, переходя из детства во взрослую жизнь. |

Социологические объяснения: развитие личности

Один набор объяснений, наиболее социологический из тех, что мы обсуждаем, смотрит на то, как развивается я или собственная личность, самооценка и самооценка.Эти объяснения подчеркивают, что мы учимся взаимодействовать, сначала взаимодействуя с другими, и что мы делаем это, используя это взаимодействие, чтобы получить представление о том, кто мы есть и чего они от нас ждут.

Чарльз Хортон Кули

Одним из первых, кто продвигал эту точку зрения, был Чарльз Хортон Кули (1864–1929), который сказал, что, взаимодействуя с другими людьми, мы получаем представление о том, как они нас воспринимают. Фактически, мы «видим» себя, когда взаимодействуем с другими людьми, как если бы мы смотримся в зеркало, когда мы с ними.Кули (1902) разработал свою знаменитую концепцию зеркального я, чтобы резюмировать этот процесс. Кули сказал, что мы сначала представляем, как мы кажемся другим, а затем представляем, как они думают о нас и, более конкретно, оценивают ли они нас положительно или отрицательно. Затем мы используем это восприятие для развития суждений и чувств о себе, таких как гордость или смущение.

Иногда в этом сложном процессе возникают ошибки, поскольку мы можем неправильно понять, как другие относятся к нам, и выработать ошибочные суждения о нашем поведении и чувствах.Например, вы могли оказаться в ситуации, когда кто-то посмеялся над вашими словами, и вы подумали, что они издеваются над вами, хотя на самом деле они просто думали, что вы шутите. Хотя вам следовало интерпретировать их смех положительно, вы интерпретировали его отрицательно и, вероятно, почувствовали себя глупо или смущенно.

Чарльз Хортон Кули написал, что мы создаем впечатление о себе, общаясь с другими людьми. Поступая так, мы «видим» себя, как будто мы смотримся в зеркало, когда мы с ними.Кули разработал свою знаменитую концепцию зеркального я, чтобы резюмировать этот процесс.

Независимо от того, происходят ошибки или нет, процесс, описанный Кули, особенно важен в детстве и юности, когда наше «я» все еще находится в состоянии изменения. Представьте, насколько лучше чувствуют себя дети в спортивной команде после того, как их подбадривают за отличную игру, или как дети из школьного оркестра чувствуют себя после оваций в конце выступления оркестра. Если они будут чувствовать себя лучше, в следующий раз они могут сделать это намного лучше.Хорошо это или плохо, но верно и обратное. Если дети плохо выступают на спортивной площадке или в школе и аплодисментов, на которые они надеялись, не происходит, они могут чувствовать себя подавленными и хуже о себе, а также из-за разочарования или беспокойства в следующий раз выступить хуже.

Тем не менее верно и то, что процесс зеркального отражения влияет на нас на протяжении всей нашей жизни. К тому времени, когда мы выходим из позднего подросткового возраста и переходим в ранние взрослые годы, мы очень сильно развили наше представление о себе, но это развитие никогда не бывает полным.Будучи молодыми, средними или пожилыми людьми, мы продолжаем реагировать на наши представления о том, как другие смотрят на нас, и эти представления влияют на наше представление о себе, даже если это влияние часто меньше, чем было верно в наши молодые годы. Вне зависимости от того, взаимодействуем ли мы с друзьями, родственниками, коллегами, руководителями или даже с незнакомцами, мы продолжаем меняться.

Джордж Герберт Мид

Еще одним ученым, обсуждавшим развитие личности, был Джордж Герберт Мид (1863–1931), основатель области символического интеракционизма, обсуждаемой в главе 1 «Социология и социологическая перспектива».Главный акцент Мида (1934) был сделан на детских играх, которые он считал центральным для их понимания того, как люди должны взаимодействовать. По словам Мид, во время игры дети берут на себя роль другого. Это означает, что они притворяются другими людьми в своей игре и тем самым узнают, чего от них ждут другие люди. Например, когда дети играют в дом и притворяются своими родителями, они относятся к своим куклам так, как, по их мнению, относятся к ним родители. Поступая так, они лучше понимают, как от них ожидать поведения.Другими словами, они усваивают ожидания других людей от них.

Дети младшего возраста, сказал Мид, берут на себя роль значимых других или людей, чаще всего родителей, братьев и сестер, которые больше всего с ними контактируют. Дети постарше берут на себя роли других людей и узнают ожидания общества в целом. Поступая таким образом, они усваивают ожидания того, что Мид называл обобщенным другим, или самого общества.

Весь этот процесс, как писал Мид, состоит из нескольких этапов.На стадии имитации младенцы могут только имитировать поведение, не понимая его целей. Если их родители потирают себе живот и смеются, дети в возрасте 1 года могут поступить так же. Достигнув трехлетнего возраста, они попадают на сцену спектакля «». Здесь большая часть их игры проходит в одиночестве или только с одним или двумя другими детьми, и большая часть из них состоит в том, чтобы притворяться другими людьми: их родителями, учителями, супергероями, телевизионными персонажами и так далее. На этом этапе они начинают играть роль другого.Когда они достигают возраста 6 или 7 лет, или примерно в то время, когда начинается школа, начинается этап игр, и дети начинают играть в командные виды спорта и игры. Многие игроки в этих играх выполняют разные роли, и все они должны научиться предвидеть действия других членов своей команды. Поступая таким образом, они узнают, что ожидается от ролей, которые должны играть все члены команды, и, соответственно, начинают понимать роли, которые общество хочет, чтобы мы играли, или, используя термин Мида, ожидания обобщенного другого.

Мид чувствовал, что сам состоит из двух частей: I и me . I — творческая, спонтанная часть «я», а me — более пассивная часть «я», проистекающая из интернализованных ожиданий более широкого общества. Он подумал, что эти две части не противоречат друг другу, а дополняют друг друга и, таким образом, увеличивают вклад человека в общество. Общество нуждается в творчестве, но ему также нужен хоть какой-то минимум соответствия.Развитие обеих этих частей личности важно не только для человека, но и для общества, к которому он принадлежит.

Социально-психологические объяснения: личность и когнитивно-нравственное развитие

Второй набор объяснений носит более психологический характер, поскольку он фокусируется на развитии личности, когнитивных способностей и нравственности.

Зигмунд Фрейд и бессознательная личность

В то время как Кули и Мид сосредоточились на взаимодействии с другими при объяснении развития личности, великий психоаналитик Зигмунд Фрейд (1856–1939) сосредоточился на бессознательных, биологических силах, которые, по его мнению, формируют индивидуальную личность.Фрейд (1933) считал, что личность состоит из трех частей: ид, эго и суперэго. Ид является эгоистичной частью личности и состоит из биологических инстинктов, которые есть у всех младенцев, включая потребность в пище и, в более общем плане, потребность в немедленном удовлетворении. По мере взросления младенцы узнают, что не все их потребности могут быть удовлетворены немедленно, и таким образом развивают эго или рациональную часть личности. По мере того, как дети становятся старше, они усваивают нормы и ценности общества и, таким образом, начинают развивать свое супер-эго, которое представляет собой сознание общества.Если ребенок не развивается нормально, а Супер-Эго не становится достаточно сильным, индивидуум больше подвержен риску того, что Ид заставит его совершить антисоциальное поведение.

Зигмунд Фрейд считал, что личность состоит из трех частей: ид, эго и суперэго. Развитие этих биологических сил помогает формировать личность человека.

Основная точка зрения Фрейда о том, что личность и поведение человека в значительной степени развиваются изнутри, отличается от акцента социологии на социальную среду.Это не значит, что его точка зрения ошибочна, но это означает, что она игнорирует многие очень важные влияния, отмеченные социологами.

Пиаже и когнитивное развитие

Дети обретают «я» и личность, но они также учатся думать и рассуждать. Как они достигают такого когнитивного развития — это предмет исследования швейцарского психолога Жана Пиаже (1896–1980). Пиаже (1954) считал, что когнитивное развитие проходит через четыре стадии и что для адекватного развития необходимы надлежащее созревание мозга и социализация.

Первая стадия — это сенсомоторная стадия , на которой младенцы не могут по-настоящему думать или рассуждать и вместо этого используют свой слух, зрение и другие чувства, чтобы открывать для себя мир вокруг них. Второй этап — это предоперационный этап , длится примерно от 2 до 7 лет, на котором дети начинают использовать символы, особенно слова, для понимания предметов и простых идей. Третий этап — это конкретный операционный этап , который длится примерно с 7 до 11 или 12 лет, на котором дети начинают мыслить в терминах причины и следствия, но все еще не понимают основополагающих принципов справедливости, справедливости и связанных с ними концепций.Четвертый и последний этап — это формальный операционный этап , который начинается примерно в возрасте 12 лет. Здесь дети начинают мыслить абстрактно и использовать общие принципы для решения различных проблем.

Недавние исследования подтверждают акцент Пиаже на важности раннего возраста для когнитивного развития детей. Ученые выяснили, что активность мозга быстро развивается в самые ранние годы жизни. Стимуляция со стороны социальной среды ребенка способствует этому развитию, в то время как ее отсутствие ухудшает его.Дети, родители или другие опекуны которых обычно играют с ними, разговаривают, поют и читают им, имеют гораздо лучшее неврологическое и когнитивное развитие, чем другие дети (Riley, San Juan, Klinkner, & Ramminger, 2009). Предоставляя биологическое обоснование важности стимуляции человека для детей, это исследование подчеркивает важность взаимодействия и опасности социальной изоляции. Как по биологическим, так и по социальным причинам социализация невозможна в полной мере без обширного социального взаимодействия.

Кольберг, Гиллиган и моральное развитие

Важной частью рассуждений детей является их способность отличать добро от зла и решать, что делать с моральной точки зрения правильно. Психолог Лоуренс Колберг (1927–1987) сказал, что дети развивают свою способность мыслить и действовать морально через несколько этапов. На доконвенциональной стадии маленькие дети приравнивают то, что морально правильно, просто к тому, что удерживает их от наказания. На стадии условного подростки осознают, что у их родителей и общества есть правила, которым следует следовать, потому что они имеют моральное право следовать, а не только потому, что неподчинение им ведет к наказанию.На постконвенциональной стадии , которая происходит в позднем подростковом и раннем взрослом возрасте, люди осознают, что более высокие моральные стандарты могут вытеснить стандарты их собственного общества, и даже решают нарушить закон во имя этих более высоких стандартов. Колберг (1969) сказал, что если людям не удается достичь хотя бы общепринятой стадии, у них не разовьется совесть, а вместо этого они вполне могут начать вредное поведение, если они думают, что не будут наказаны. Колберг пришел к выводу, что неполное нравственное развитие является первопричиной антиобщественного поведения.

Кэрол Гиллиган считает, что девочки учитывают личные отношения в процессе своего нравственного развития.

Владимир Пустовит — Девочки — CC BY 2.0.

Одним из ограничений исследования Колберга было то, что он изучал только мальчиков. Проходят ли девочки аналогичные этапы нравственного развития? Кэрол Гиллиган (1982) пришла к выводу, что это не так. В то время как мальчики, как правило, используют формальные правила, чтобы решить, что правильно, а что нет, писала она, девочки, как правило, принимают во внимание личные отношения.Если люди нарушают правило из-за какой-то важной личной нужды или потому, что они пытаются кому-то помочь, то их поведение может быть правильным. Другими словами, мужчины склонны использовать безличные, универсалистские критерии для принятия моральных решений, тогда как женщины склонны использовать более индивидуальные, партикуляристские критерии .

Пример из детской игры иллюстрирует разницу между этими двумя формами морального мышления. Если мальчики занимаются спортом, например, баскетболом, и игрок говорит, что на нем фолили, они могут не соглашаться — иногда очень сильно — по поводу того, сколько контакта произошло и действительно ли этого было достаточно, чтобы считаться фолом.Напротив, девушки в подобной ситуации могут решить, чтобы все ладили, назвать спектакль «переделкой».

Эриксон и разработка идентичности

Ранее мы отмечали, что развитие личности не ограничивается детством, а продолжается на протяжении всей жизни. В более общем плане, хотя социализация наиболее важна в детстве и подростковом возрасте, она также продолжается на протяжении всей жизни. Психолог Эрик Эриксон (1902–1990) открыто признал этот центральный факт в своей теории развития личности (Erikson, 1980).По его словам, такое развитие охватывает восемь этапов жизни на протяжении всей жизни. На первых четырех этапах, происходящих последовательно от рождения до 12 лет, дети в идеале учатся доверию, самоконтролю и независимости, а также учатся выполнять задачи, сложность которых возрастает с возрастом. Если все это развитие идет хорошо, они развивают позитивную идентичность или самооценку.

Пятая стадия наступает в подростковом возрасте и особенно критична, сказал Эриксон, потому что подростки часто переживают кризис идентичности .Этот кризис возникает из-за того, что подростковый возраст — это переход от детства к взрослой жизни: подростки покидают детство, но еще не достигли совершеннолетия. Пытаясь справиться со всеми сложностями подросткового возраста, подростки могут время от времени становиться бунтующими, но в конечном итоге большинство из них вступают в юношескую взрослую жизнь с большей частью утвердившейся идентичностью. Этапы 6, 7 и 8 включают молодость, среднюю зрелость и позднюю зрелость соответственно. На каждом из этих этапов развитие личности напрямую связано с их семейными и рабочими ролями.В зрелом возрасте люди размышляют о своей жизни, пытаясь оставаться полезными членами общества. Этап 8 может быть особенно тревожным для многих людей, поскольку они понимают, что их жизнь почти закончилась.

Исследование Эриксона помогло стимулировать дальнейшее изучение социализации в подростковом возрасте, и сегодня исследования социализации в годы взрослой жизни получают все большее распространение. Мы возвращаемся к взрослой жизни в главе 4 «Социализация», раздел 4.4 «Социализация на протяжении всей жизни» и снова обращаемся к ней при обсуждении возраста и старения в главе 12 «Старение и пожилые люди».

Ключевые выводы

- Кули и Мид объяснили, как развиваются самооценка и самооценка.

- Фрейд сосредоточился на необходимости выработать правильный баланс между ид, эго и суперэго.

- Пиаже писал, что когнитивное развитие детей и подростков происходит на четырех этапах социального взаимодействия.

- Кольберг писала об этапах нравственного развития и подчеркивала важность формальных правил, в то время как Гиллиган подчеркивала, что нравственное развитие девочек принимает во внимание личные отношения.

- Теория развития личности Эриксона включает восемь стадий — от младенчества до старости.

Для вашего обзора

- Выберите одну из теорий социализации в этом разделе и напишите, как она помогает вам понять вашу собственную социализацию.

- Гиллиган подчеркнула, что девочки принимают во внимание социальные отношения в своем нравственном развитии, в то время как мальчики склонны подчеркивать важность формальных правил. Вы согласны с ее аргументом? Почему или почему нет?

Список литературы

Кули, К.Х. (1902). Общественная организация . Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Scribner’s.

Эриксон, Э. Х. (1980). Идентичность и жизненный цикл . Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Нортон.

Фрейд, С. (1933). Новые вводные лекции по психоанализу . Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Нортон.

Гиллиган, К. (1982). Другим голосом: Психологическая теория и развитие женщин . Кембридж, Массачусетс: Издательство Гарвардского университета.

Кольберг, Л. (1969). Состояния в развитии нравственной мысли и действия .Нью-Йорк, Нью-Йорк: Холт, Райнхарт и Уинстон.

Мид, Г. Х. (1934). Разум, я и общество . Чикаго, Иллинойс: Издательство Чикагского университета.

Пиаже, Дж. (1954). Конструирование реальности в ребенке . Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: основные книги.

Райли Д., Сан-Хуан Р. Р., Клинкнер Дж. И Раммингер А. (2009). Интеллектуальное развитие: соединение науки и практики в условиях раннего детства . Сент-Пол, Миннесота: Redleaf Press.

теорий социализации | Введение в социологию

Результаты обучения

- Описание психологических и социологических теорий социализации