Социализация личности, периоды ее развития

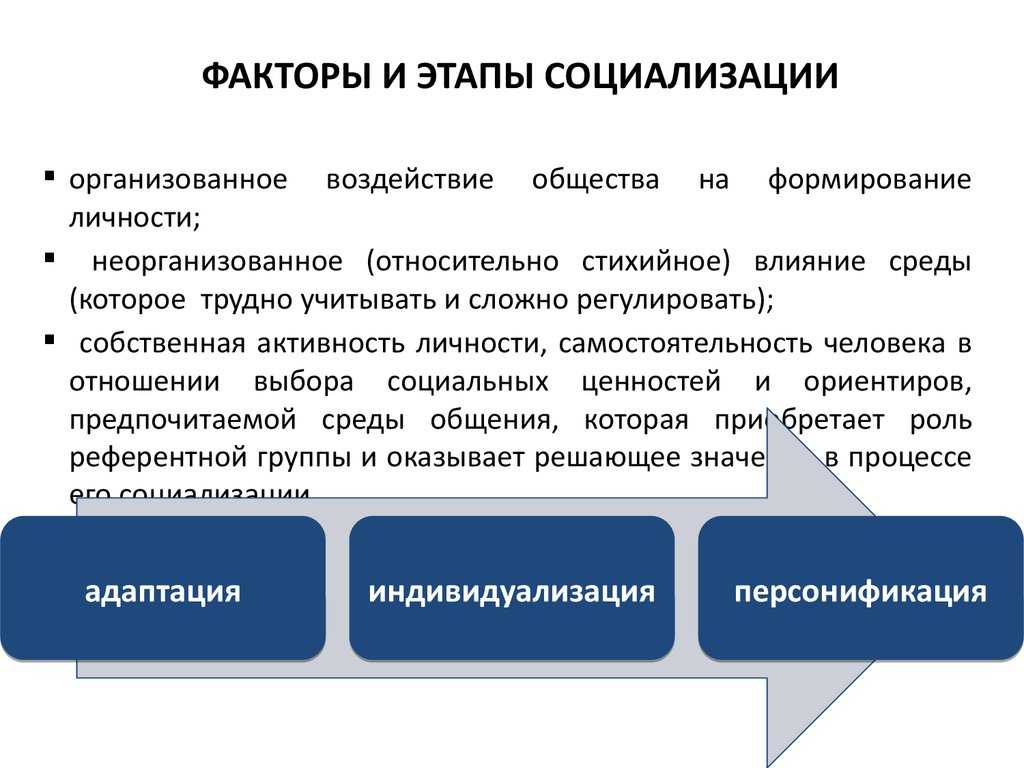

Рассматривая проблемы формирования личности, необходимо подчеркнуть, что человек как личность жить вне общества (социума), социальной среды не может. В процессе взаимодействия человека с социальной средой возникает целый ряд социально психологических явлений, оказывающих влияние на формирование личности.

Таким образом, формирование индивидуума как личности происходит в конкретных исторических и социально-экономических условиях.

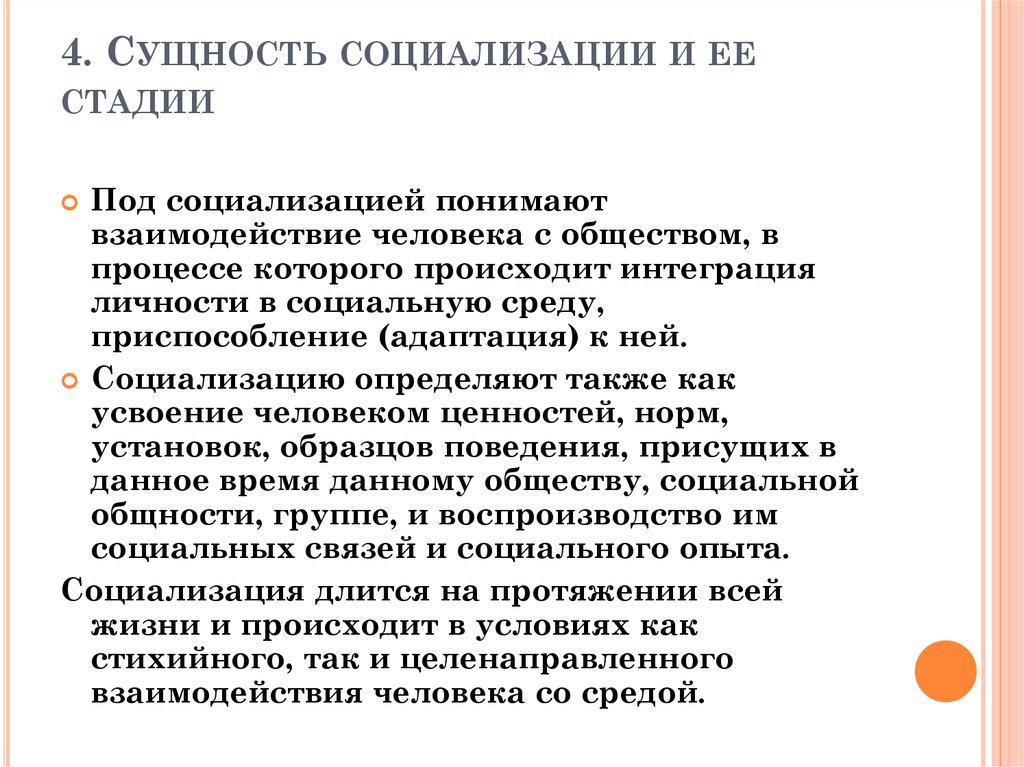

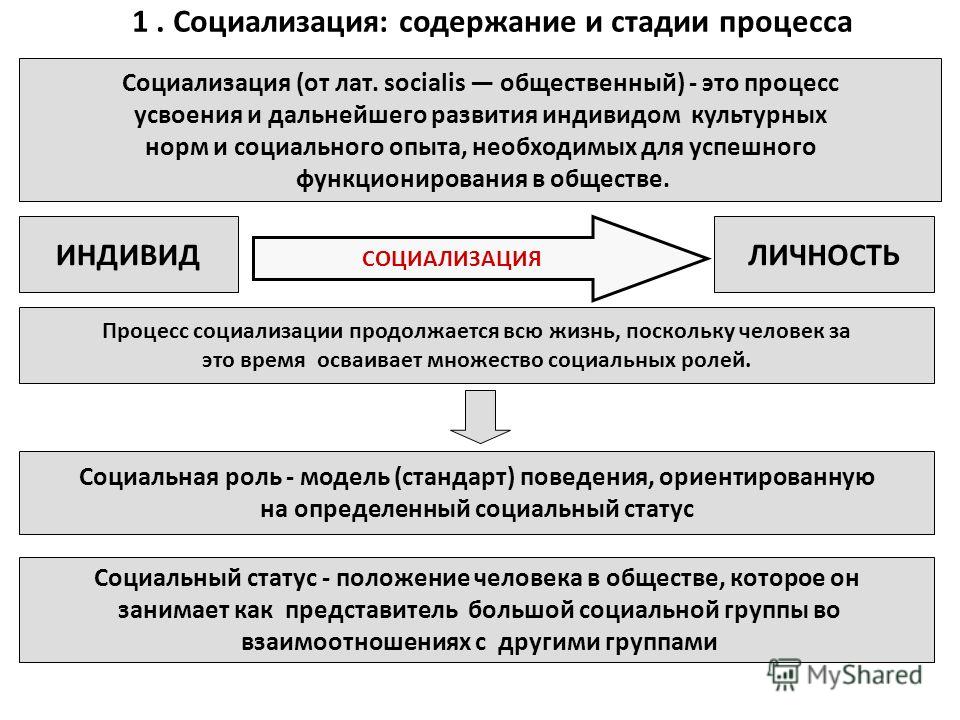

Социализация личности — процесс активного ее включения в общественную жизнь.

При этом следует исходить из того, что нормы поведения, морали, убеждения определяются нормами, принятыми в обществе.

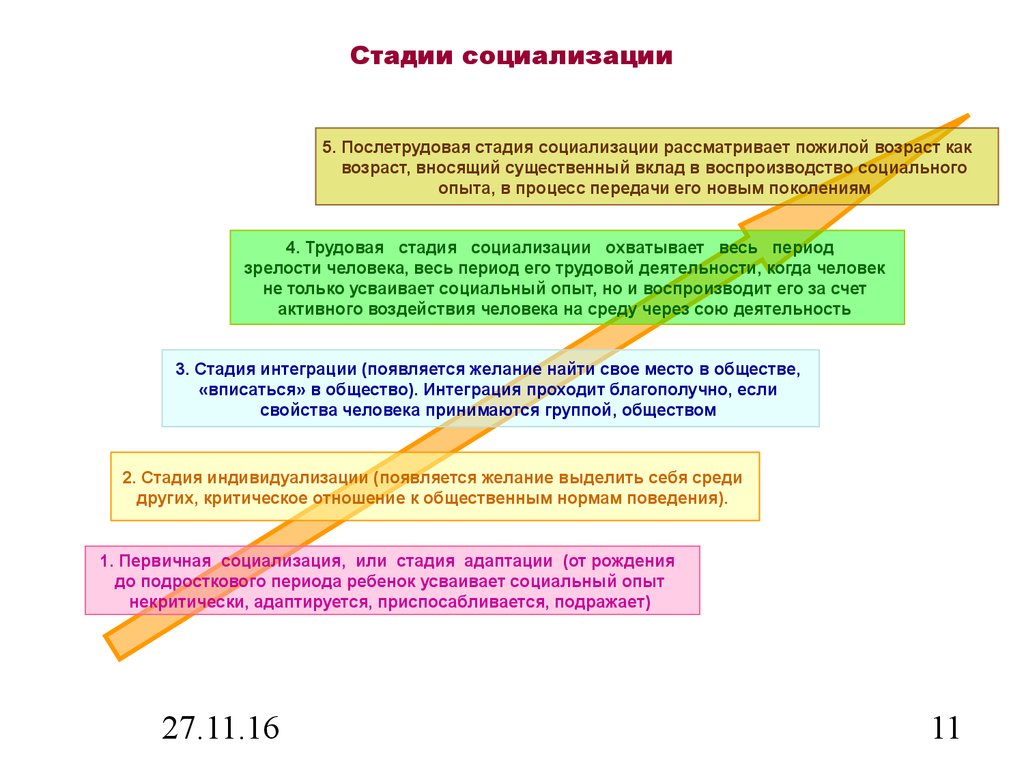

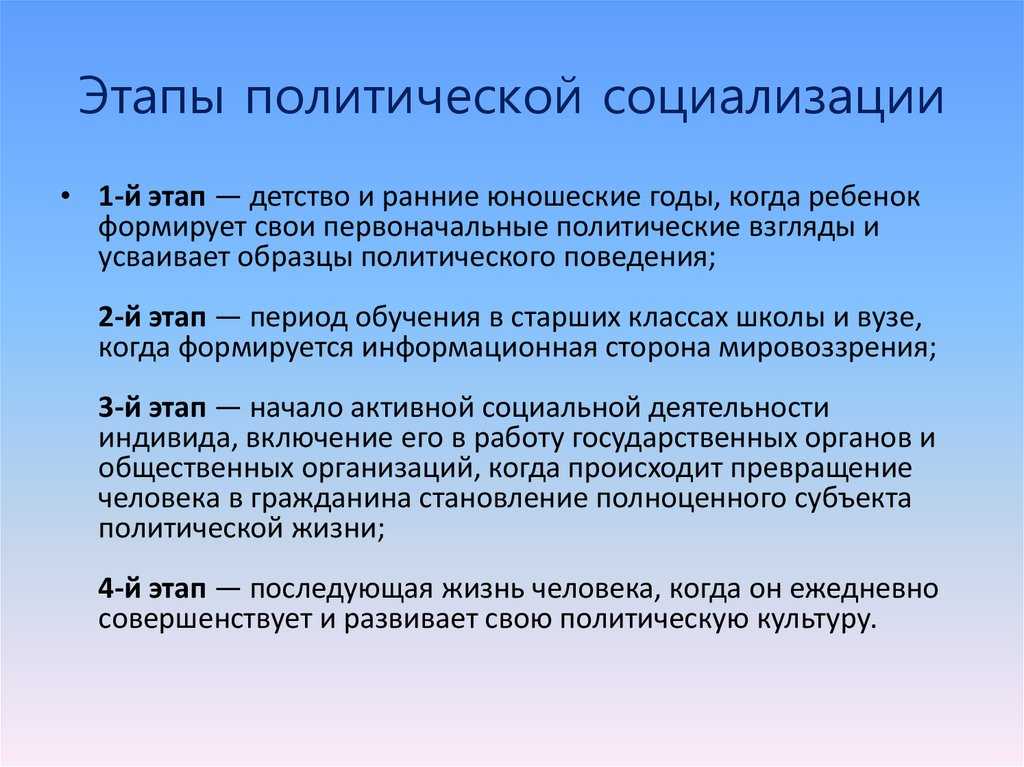

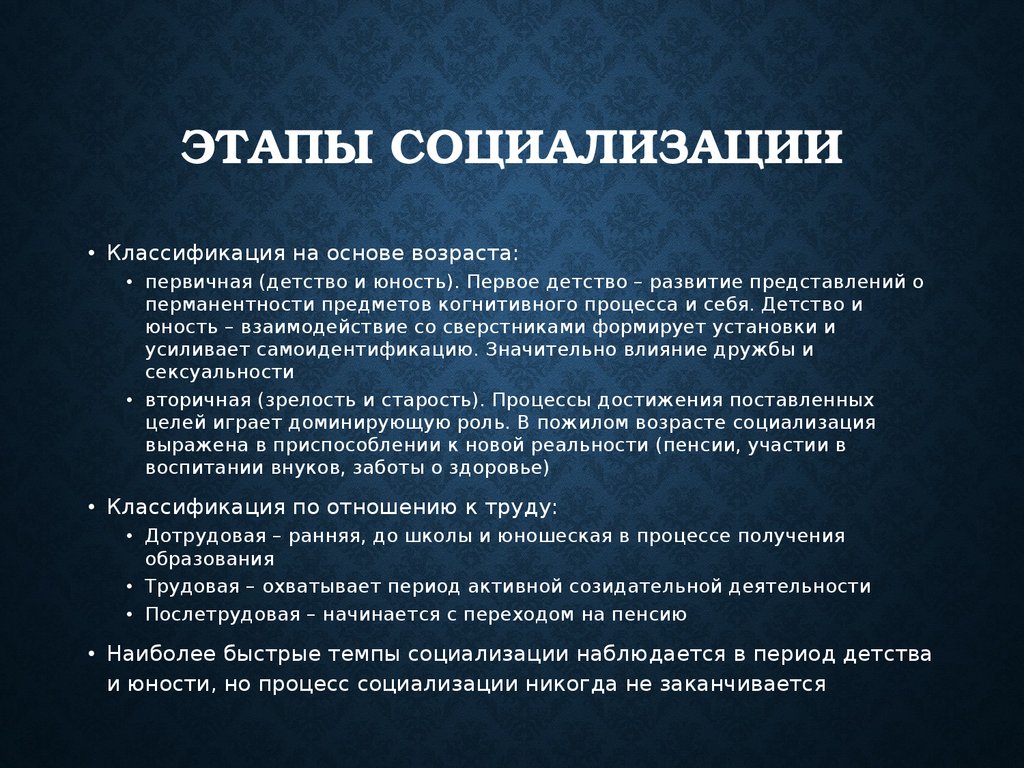

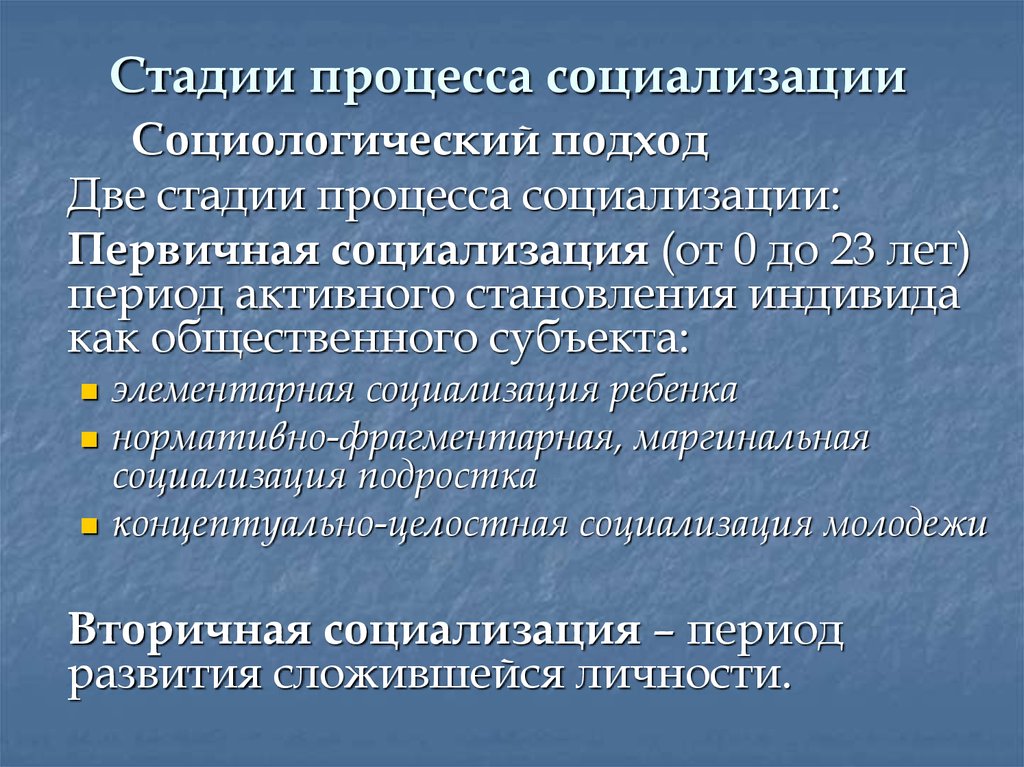

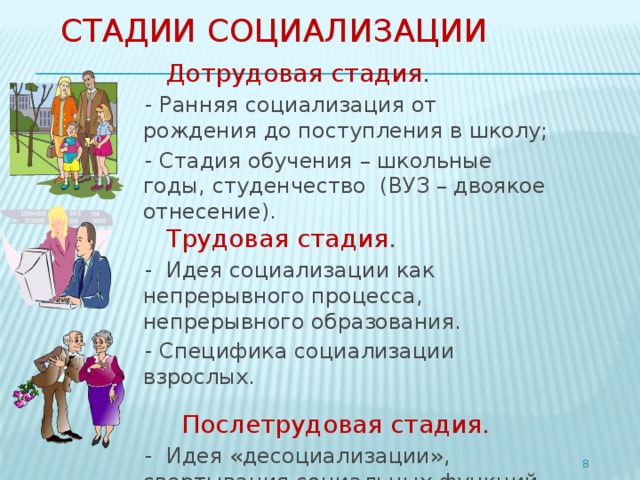

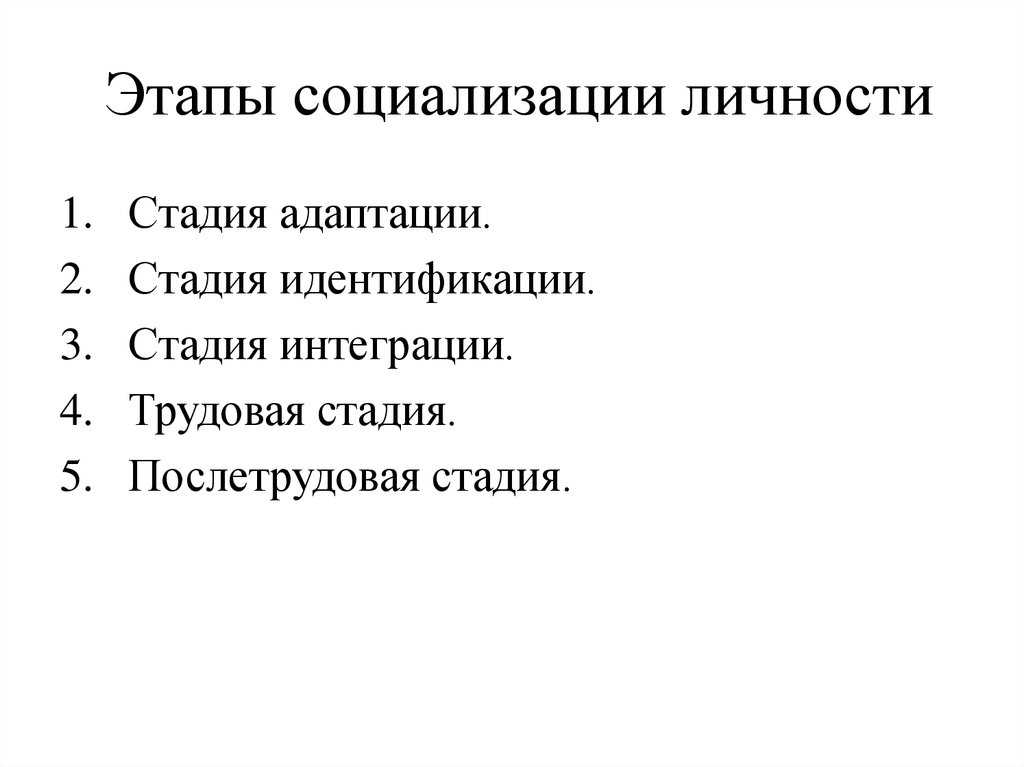

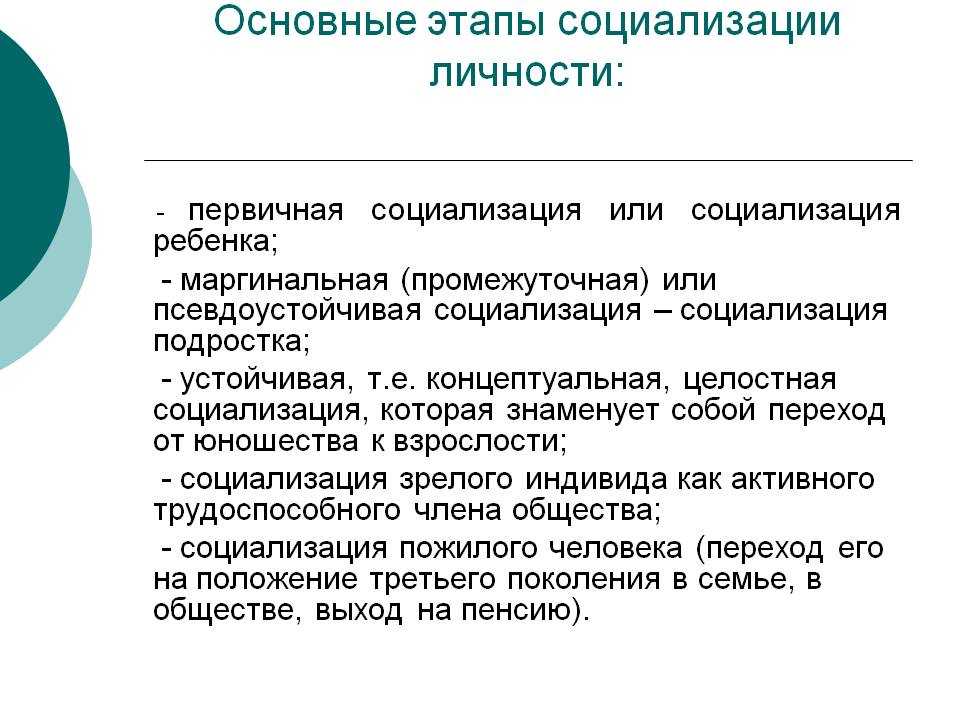

Выделяют пять основных стадий социализации. Каждая из них имеет свои характерные особенности.

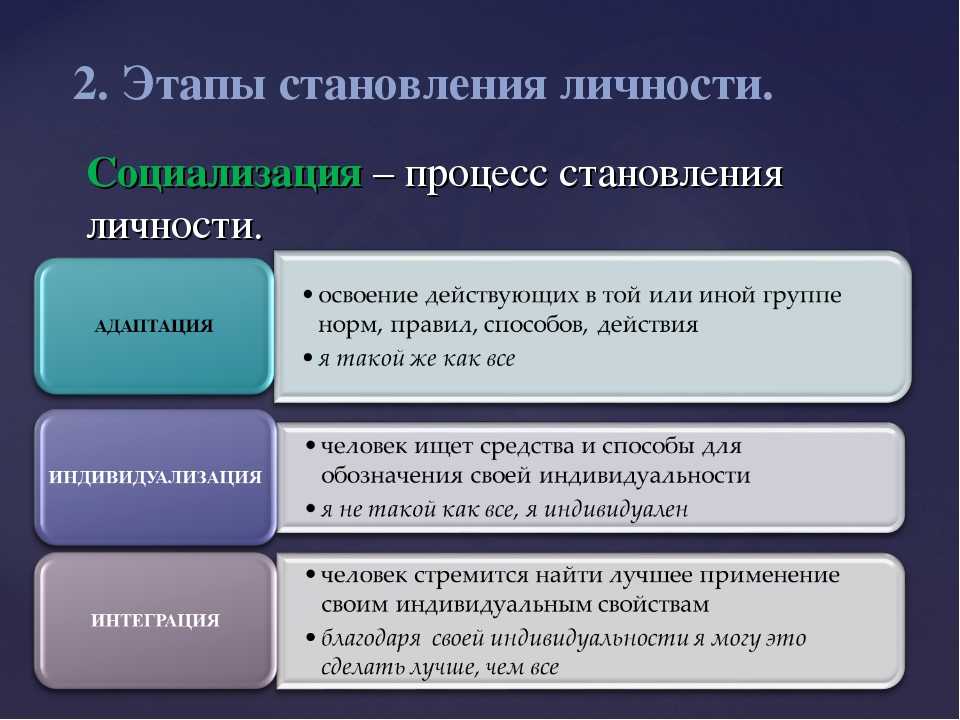

1. Первичная социализация — стадия адаптации к социальному окружению (от рождения до подросткового возраста). Особенностью этого этапа является то, что дети некритически усваивают социальный опыт через подражание и приспособление к окружающей социальной действительности.

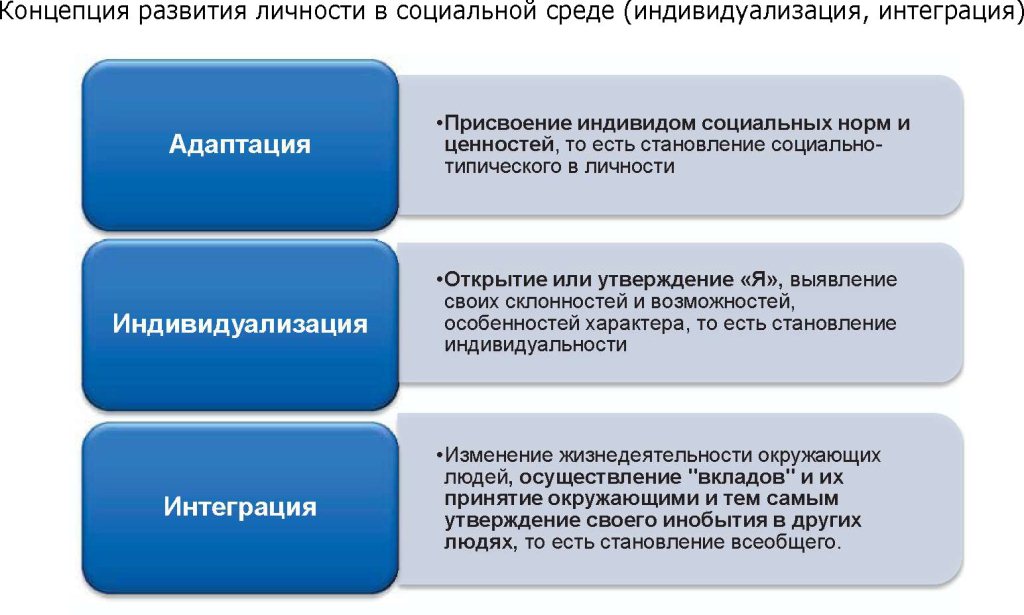

2. Стадия индивидуализации — стремление к выделению. Проявляется критическое отношение, иногда вплоть до нигилистического, к общественным нормам, стремление выделить себя среди других, показать неповторимость, своеобразие своего «Я».

На этой стадии выделяют промежуточную социализацию (подростковый возраст). Она характеризуется еще недостаточно осознанным стремлением к самоопределению, выяснением соотношения «Я» и окружаюшей социальной действительностью, неустойчивостью мировоззрения и характера.

Юношеский возраст (18-25 лет) — устойчивая концептуальная социализация. Окончательно формируются устойчивые свойства личности и в первую очередь характер и его акцентуации.

3. Стадия интеграции — стремление найти свое место в обществе. Успешность интеграции определяется соответствием основных свойств (качеств) личности общественным ожиданиям (т.е. его требованиям). Если они совпадают, то интеграция протекает относительно успешно, если нет, возможны следующие исходы:

- усиление агрессивности личности по отношению к социальному окружению в целях сохранения своей неповторимости, своего «Я»;

- отказ от своей индивидуальности и неповторимости, стремление стать таким как все»;

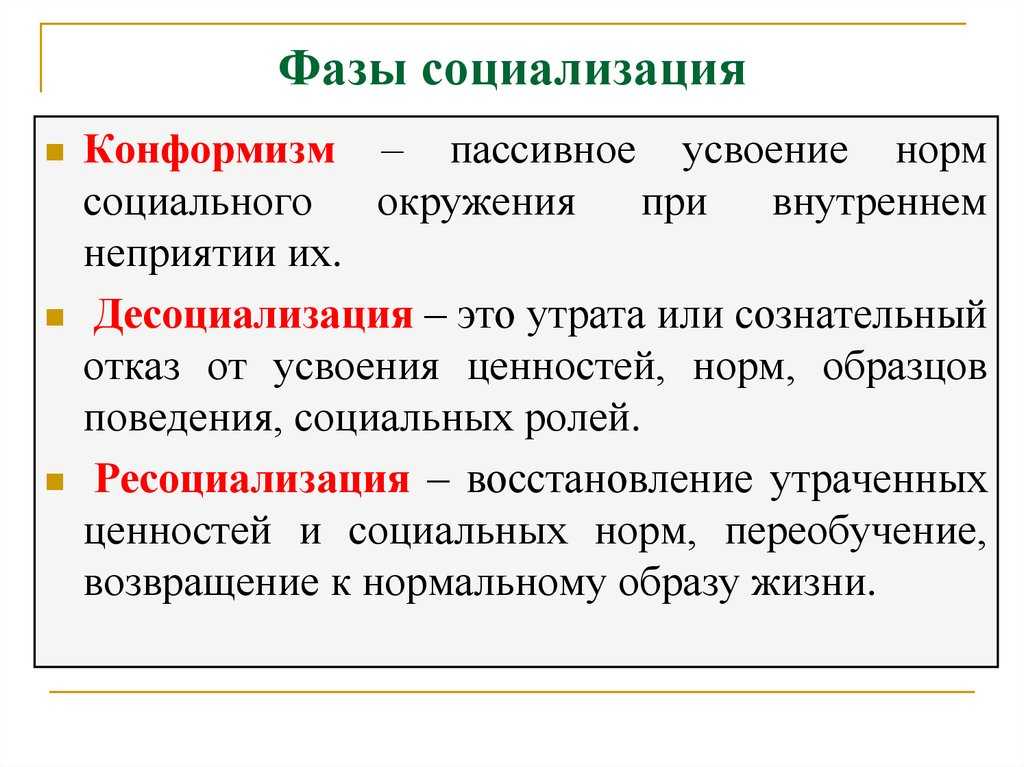

- конформизм, внешнее согласие с требованиями социального окружения, но внутреннее желание сохранять свою индивидуальность.

Фактически происходит раздвоение личности на внутреннее и внешнее Я», ведущее к обострению внутриличностных противоречий.

Фактически происходит раздвоение личности на внутреннее и внешнее Я», ведущее к обострению внутриличностных противоречий.

4. Трудовая стадия социализации — наиболее продолжительная стадия, охватывающая весь период трудовой деятельности человека, фактически период трудоспособности человека.

Особенностью данной стадии является то, что личность не только продолжает усваивать социальный опыт, но уже его и воспроизводили развивает за счет активного и целенаправленного взаимодействия с окружающей социальной средой посредством разнообразных форм деятельности.

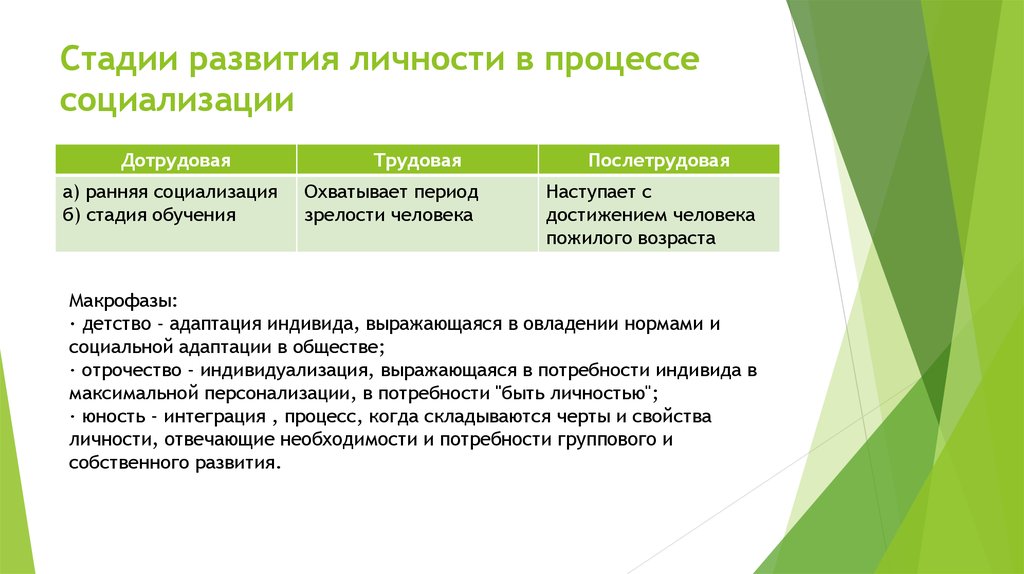

5. Стадия послетрудовой деятельности — стадия пожилого возраста. Особенность заключается в преобладании функции передачи социального опыта подрастающему поколению.

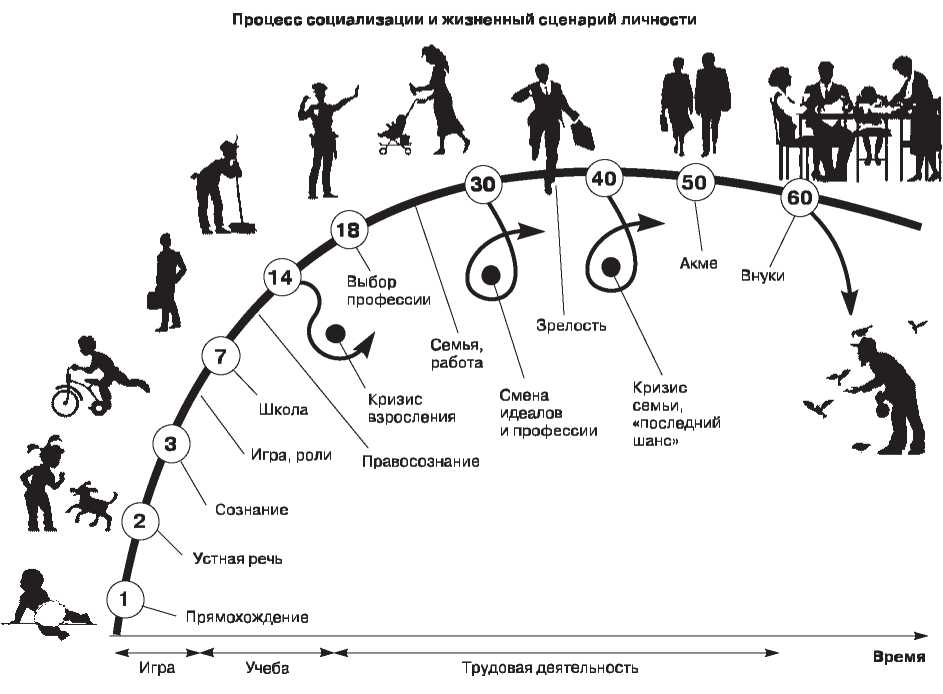

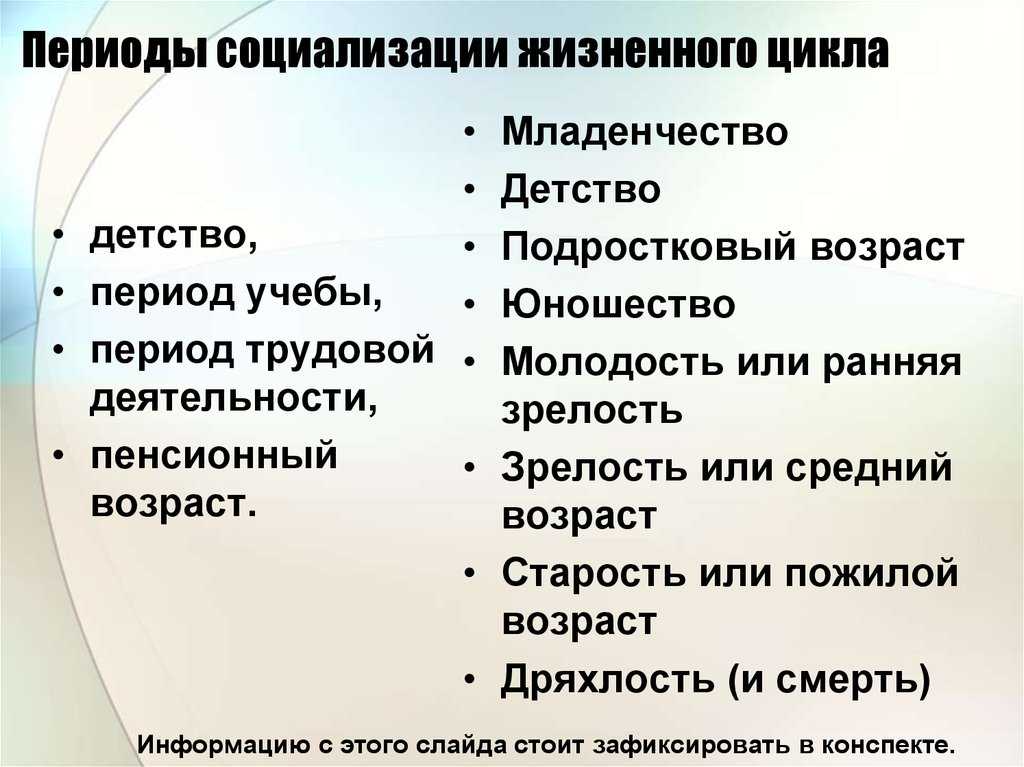

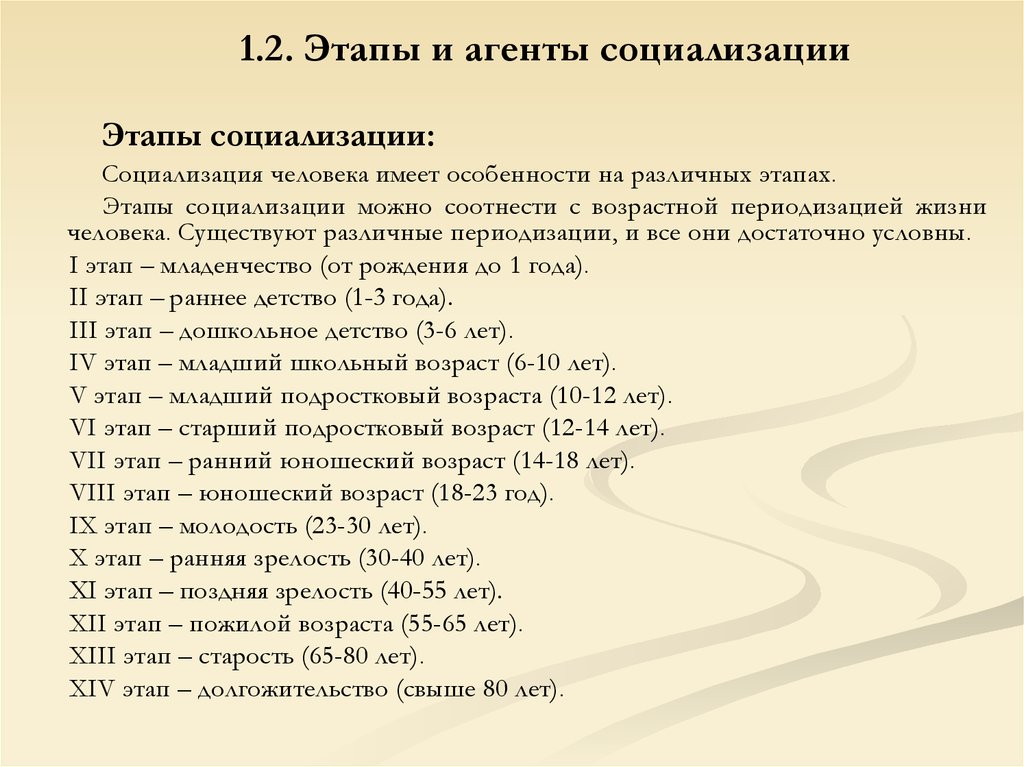

Существует и другой подход. В соответствии с ним выделяются восемь периодов, связанных с определенными видами деятельности, которые определяют главные изменения в индивидуально-психологических особенностях развития личности на конкретных этапах социализации.

В каждой социокультуре существует свой особый стиль социализации личности. Он определяется тем, что общество ожидает от личности по мере ее социализации.

На каждой стадии развития личности, она либо интегрируется с социальным окружением, либо им отторгается.

Э. Эриксон разработал психосоциальную концепцию развития личности, в которой показал тесную взаимосвязь развития личности и характера социальной среды, в которой она развивается. Им было введено понятие «групповая идентичность», которая формируется с первых дней жизни человека. Ребенок с момента рождения ориентирован на включение в определенную социальную группу и начинает воспринимать окружающую действительность так, как ее воспринимает социальная группа.

Но постепенно у него начинается формирование «эгоидентичностного чувства устойчивого своего «Я». Это длительный процесс, включающий в себя целый ряд этапов развития личности. Каждая из стадий характеризуется задачами определенного возраста. Успешность решения и дач зависит от уже достигнутого уровня психомоторного развития личности и духовной атмосферы общества, в которой и происходит процесс социализации.

Успешность решения и дач зависит от уже достигнутого уровня психомоторного развития личности и духовной атмосферы общества, в которой и происходит процесс социализации.

На первой стадии социализации (младенчества) главную роль занимает мать. От качества ее отношения к ребенку (кормление, ласки, ухаживания) зависит динамика формирования доверия к социальному окружению. Неуверенность матери, ее невротичность, частое оставление ребенка одного, формирует у него недоверие к окружающему миру. Дефицит эмоционального общения с ним приводит к резкому замедлению психического развития. И наоборот — спокойствие, уверенность матери в себе и своих силах, эмоциональная близость с ребенком формируют у него базовое доверие к окружающей социальной действительности. Главное на этой стадии не количество, а качество ухода и уверенность матери в своих действиях.

На второй стадии социализации (ранний детский возраст 1-2 года) главный смысл заключается в формировании баланса «автономии» и «стыда».

Успешность этой стадии зависит от благоприятного, положительного отношения родителей к ребенку, удовлетворения его желаний, неподавления его волевых качеств.

На третьей стадии социализации (дошкольный возраст 3-5 лет) проявляется стремление к выделению своего «Я», формируется чувство инициативы, резко расширяется сфера общения, ребенок начинает выходит за пределы семьи, он активно осваивает окружающую социальную действительность. Основной формой взаимодействия с окружающим миром выступает игра.

Для того чтобы эта стадия социализации проходила успешно, ни в коем случае нельзя жестко подавлять его инициативу и стремление к самостоятельности. Ребенка следует вовлекать в активные творческие игры, постепенно их усложняя. Семья пока остается главным социальным окружением ребенка.

На четвертой стадии (школьный возраст 6-11 лет) возможности социализации в семье практически исчерпаны. Значительную роль в социализации играет школа. Происходит процесс формирования системы базовых теоретических навыков. Если ребенок с помощью родителей и педагогов успешно ею овладевает, у него формируется уверенность в своих силах, доверие уже к более широкому социальному окружению. Если он сталкивается со значительными трудностями и не получает соответствующей помощи в их преодолении у него формируется чувство неполноценности, неуверенности в себе, недоверие к внешнему социальному окружению. Ребенок стремится укрыться в семье. Если и в семье он не получает соответствующей поддержки, то у него формируется соответствующий стереотип поведения, который изменить на последующих стадиях социализации будет практически невозможно.

На пятой стадии социализации (юношеский возраст 12-20 лет) происходят значительные физиологические изменения в организме, вызывающие необходимость нового осмысления своей социальной роли в социуме, формируется центральная форма эгоидентичности, происходит самоопределение, поиск своего места в этой жизни.

Если предыдущие стадии пройдены успешно, то, как правило, и эта также проходит безболезненно. Подросток формирует оптимальную, целостную систему эгоидентичности, сохраняет неповторимость своего «Я», получает соответствующее признание социального окружения. В противном случае происходит диффузия идентичности, приводящая либо к инфантильности, детским иждивенческим реакциям, либо к росту агрессивности и противопоставлению себя социальному окружению.

Шестая стадия социализации (

Но если предыдущая стадия успешно не пройдена и диффузия переходит в шестую стадию — человек замыкается, закрепляется изоляция, усиливается неверие в собственные силы и возможности, возникает и закрепляется чувство одиночества.

Седьмая стадия (зрелость до 50 лет). Фактически центральная Стадия социализации личности, на которой возможно достичь наивысших уровней развития (акме) во всех сферах жизнедеятельности, и в первую очередь, в профессиональной сфере. Это стадия социальной и филологической зрелости, на ней очень велика роль детей и любимой работы, именно в них «зрелая» личность находит подтверждение собственной необходимости в этом мире. Наиболее полно самореализация личности, ее самоутверждение, реализация собственного «Я», происходит в сфере профессиональной деятельности и семье. Если профессиональная деятельность не совпадает с духовными потребностями личности, то Она стремится к самореализации в других сферах жизнедеятельности. Тем самым она стремится к разрешению внутриличностных противоречий. Завершается формирование эгоидентичности. С другой стороны, когда личности не на кого излить свое «Я» (нет любимой работы, семьи, детей, хобби) происходит внутреннее опустошение, наступает психологический плоский и физиологический регресс.

Восьмая стадия (

Если этого не происходит, человек чувствует разочарование, наступает усталость от жизни, теряется к ней вкус, появляется ощущение, что жизнь прошла зря. Возникает глубокий внутриличностный кризис, значительно ускоряющий процесс старения человека.

Следует подчеркнуть, что по мнению Э.Эриксона, как будет решена проблема социализации на первой стадии, аналогично, она будет протекать и на последней. Это подтверждается и известной житейской мудростью: «Понять жизнь можно только к концу, а прожить надо сначала».

Это подтверждается и известной житейской мудростью: «Понять жизнь можно только к концу, а прожить надо сначала».

Переходы от одного возрастного периода социализации к другому рассматриваются как критические, переходные возрасты. Это связано с ломкой прежних социальных отношений с окружающей средой и формированием новых. Наиболее ярко они проявляются в детском и юношеском возрасте. В эти периоды следует учитывать, что дети:

- трудновоспитуемы;

- проявляют упрямство;

- непослушание;

- строптивость;

- негативизм и др.

Выделяют большие и малые кризисы детского и юношеского возраста.

Большие кризисы обусловлены перестройкой отношений с социальным окружением.

Малые кризисы протекают внешне спокойно и связаны с ростом совокупности знаний, навыков и умений, относительной самостоятельности ребенка.

Следует подчеркнуть, что кризисы играют как положительную, так и отрицательную роль в жизни человека. Преобладание положительного или отрицательного зависит от способов их преодоления и достигнутого уровня взаимопонимания с ближайшим социальным окружением (семьей).

Теории социального научения — процесс социализации происходит в результате взаимодействия личности с окружающей средой, причем абсолютное большинство форм поведения и моральных принципов приобретаются в результате научения. Научение происходит в результате наблюдения за поведением других людей и подражания им. Процесс социализации есть процесс моделирования поведения. Необходимым элементом процесса научения является социальное подкрепление — реакции других людей на поведение индивида. Оно может быть положительным или отрицательным. А.Бандура выделяет «замещающее подкрепление» — научение путем наблюдения положительных или отрицательных Последствий поведения других людей. Огромное значение имеет самоподкрепление — когда человек сам себя подкрепляет.

Психоаналитические теории — социализация рассматривается как процесс обуздания природных инстинктов с помощью тех или иных защитных механизмов личности.

Когнитивистские теории — социализация личности определяется развитием когнитивных процессов. На каждой стадии развития мышления формируются новые навыки, определяющие границы обучаемости н самом широком смысле слова как возможность освоения тех или иных социальных действий.

На каждой стадии развития мышления формируются новые навыки, определяющие границы обучаемости н самом широком смысле слова как возможность освоения тех или иных социальных действий.

Различные теории акцентируют свое внимание на соответствующих механизмах социализации: социального научения (бихевиористские), идентификации (психоаналитические), социального сравнения (когнитивистские). Среди механизмов социатизации выделяют как позитивные, так и негативные.

Копирование — повторение моделей социального поведения, социальных значений (символов, ценностей и установок).

Подражание — непроизвольное или произвольное копирование чужих действий, форм поведения, принятие чужих социальных ценностей. Оказывает как позитивное, так и негативное влияние на результаты социализации.

Имитация — осознанное стремление копировать определенную модель поведения.

Идентификация — способ усвоения детьми родительского поведения, установок и ценностей как своих собственных.

Имитация и идентификация — позитивные механизмы социализации, так как способствуют формированию определенного поведения.

Наряду с позитивными механизмами социализации существуют и негативные механизмы социализации.

Негативные механизмы запрещают определенное поведение или подавляют его. Чувства стыда и вины тесно связаны между собой, фактически они во многом совпадают. Стыд, вызывает чувство унижения. Он обычно ассоциируется с ощущением разоблачения и позора.

Чувство вины связано с тем же переживанием, но здесь речь идет о наказании самого себя, вне зависимости от других людей. Неважно, поймали вас «на месте преступления» или не поймали, вы чувствуете себя виноватым в том, что совершили неблаговидный поступок, — это значит, что вас мучает собственная совесть.

Ресоциапизация — усвоение новых ценностей, ролей, навыков вместо прежних, недостаточно усвоенных или устаревших. Ресоциапизация охватывает многие виды деятельности — от занятий по исправлению навыков чтения до профессиональной переподготовки. Одной из форм ре-социализации выступает психотерапия. Под ее воздействием люди пытаются разобраться со своими конфликтами и изменить свое поведение на основе этого понимания.

В процессе социализации у человека формируется определенная модель поведения. В этой модели поведения может быть преобладающим либо просоциальное поведение, либо асоциальное поведение.

Просоциальное поведение — поведение человека среди других людей, бескорыстно направленное на общее благо. Асоциальное поведение (девиантное) в свою очередь может быть противоправным, что влечет за собой административную или уголовную ответственность, или аморальным (систематическое пьянство, наркомания, стяжательство, сексуальная распущенность, и пр.; иногда включается поведение суицидное). Связь между этими видами поведения состоит в том, что совершению Правонарушений нередко предшествует ставшее привычным аморальное поведение.

К противоправному девиантному поведению склонны люди, социализация которых проходила в условиях поощрения или игнорирования отдельных элементов такого поведения, как насилие, аморальность. Возникновению этих девиаций способствуют дефекты правового и нравственного сознания, содержания потребностей личности, характера, эмоционально-волевой сферы.

Непротивоправное девиантное поведение также в большой мере определяется недостатками воспитания, приводящими к формированию относительно устойчивых психологических свойств, способствующих совершению аморальных поступков. Первые проявления этих девиаций наблюдаются в детском и подростковом возрасте и объясняются относительно низким уровнем интеллектуального развития, незавершенностью формирования личности, отрицательным влиянием семьи и ближайшего окружения, зависимостью от требований группы и принятых в Ней ориентации ценностных. У детей и подростков такое поведение нередко служит средством самоутверждения, выражает протест против Действительной или кажущейся несправедливости взрослых.

Иногда девиантное поведение может сочетаться с достаточно хорошим знанием нравственных норм; это указывает на необходимость формирования нравственных привычек в относительно раннем возрасте.

Сущность, основные этапы и институты социализации личности.

Социализация — это двусторонний процесс, включающий

в себя, с одной стороны,

усвоение индивидом социального опыта

путем вхождения в социальную

среду, систему социальных связей; с

другой стороны (часто недостаточно

подчеркиваемой в исследованиях), процесс

активного воспроизводства

индивидом системы социальных связей

за счет его активной деятельности,

активного включения в социальную среду. Именно на эти две стороны

процесса социализации обращают внимание

многие авторы, принимающие идею

социализации в русло социальной

психологии, разрабатывающие

эту проблему как полноправную проблему

социально-психологического

знания. Вопрос ставится именно так, что

человек не просто усваивает

социальный опыт, но и преобразовывает

его в собственные ценности, установки,

ориентации. Этот момент преобразования

социального опыта фиксирует

не просто пассивное его принятие, но

предполагает активность индивида

в применении такого преобразованного

опыта, т.е. в известной отдаче, когда

результатом ее является не просто

прибавка к уже существующему социальному

опыту, но его воспроизводство, т.е.

продвижение его на новую ступень.

Понимание взаимодействия человека с

обществом при этом включает в себя

понимание в качестве субъекта развития

не только человека, но и общества,

объясняет существующую преемственность

в таком развитии. При

такой

интерпретации понятия социализации

достигается понимание человека

одновременно

как объекта, так и субъекта общественных

отношений.

Именно на эти две стороны

процесса социализации обращают внимание

многие авторы, принимающие идею

социализации в русло социальной

психологии, разрабатывающие

эту проблему как полноправную проблему

социально-психологического

знания. Вопрос ставится именно так, что

человек не просто усваивает

социальный опыт, но и преобразовывает

его в собственные ценности, установки,

ориентации. Этот момент преобразования

социального опыта фиксирует

не просто пассивное его принятие, но

предполагает активность индивида

в применении такого преобразованного

опыта, т.е. в известной отдаче, когда

результатом ее является не просто

прибавка к уже существующему социальному

опыту, но его воспроизводство, т.е.

продвижение его на новую ступень.

Понимание взаимодействия человека с

обществом при этом включает в себя

понимание в качестве субъекта развития

не только человека, но и общества,

объясняет существующую преемственность

в таком развитии. При

такой

интерпретации понятия социализации

достигается понимание человека

одновременно

как объекта, так и субъекта общественных

отношений.

Первая сторона процесса социализации — усвоение социального опыта — это характеристика того, как среда воздействует на человека; вторая его сторона характеризует момент воздействия человека на среду с помощью деятельности. Активность позиции личности предполагается здесь потому, что всякое воздействие на систему социальных связей и отношений требует принятия определенного решения и, следовательно, включает в себя процессы преобразования, мобилизации субъекта, построения определенной стратегии деятельности. Таким образом, процесс социализации в этом его понимании ни в коей мере не противостоит процессу развития личности, но просто позволяет обозначить различные точки зрения на проблему.

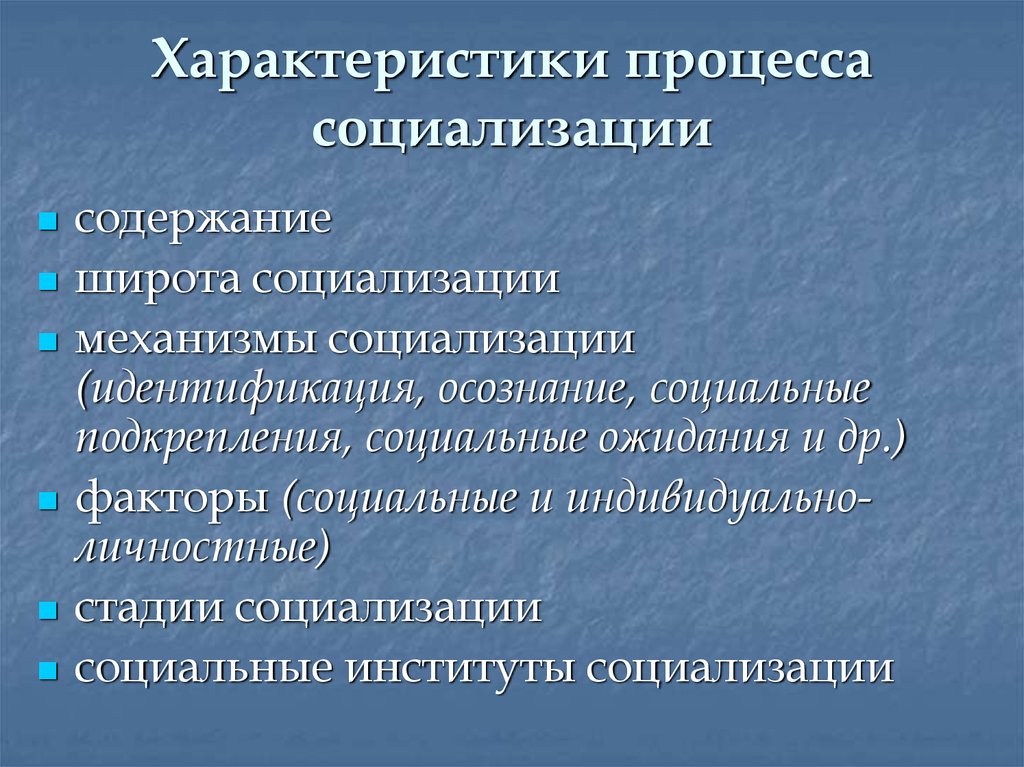

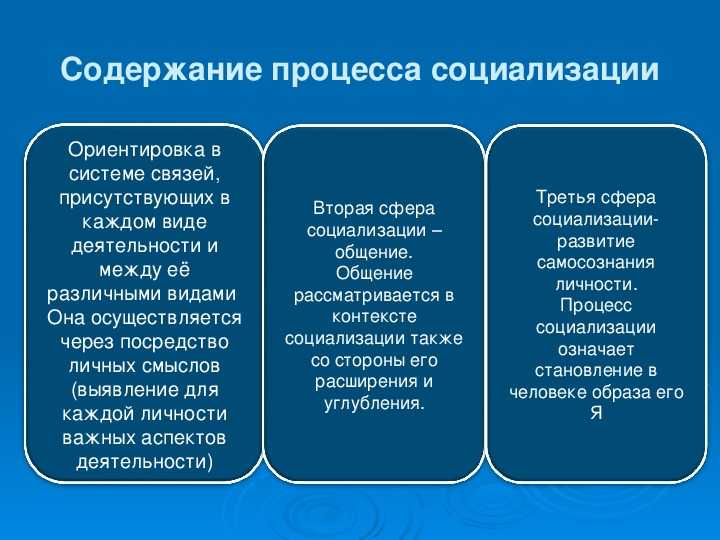

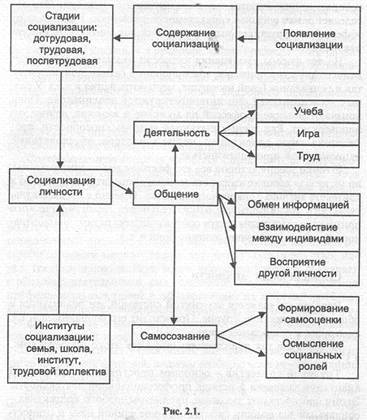

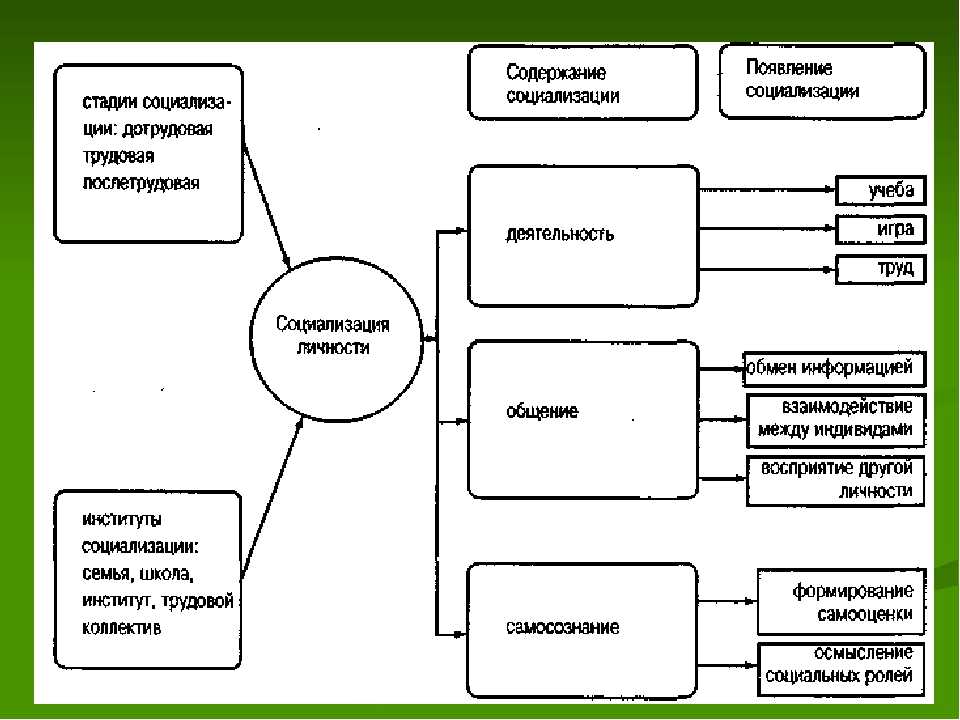

Содержание

процесса социализации.

Если

исходить из тезиса, принимаемого

в общей психологии, что личностью не

родятся, личностью становятся, то ясно,

что социализация по своему содержанию

есть процесс становления личности,

который начинается с первых минут жизни

человека. Выделяются

три сферы, в которых осуществляется

прежде всего это становление

личности: деятельность, общение,

самосознание. Каждая из этих сфер должна

быть рассмотрена особо. Общей

характеристикой всех этих трех сфер

является процесс расширения, умножения

социальных связей индивида с внешним

миром.

Выделяются

три сферы, в которых осуществляется

прежде всего это становление

личности: деятельность, общение,

самосознание. Каждая из этих сфер должна

быть рассмотрена особо. Общей

характеристикой всех этих трех сфер

является процесс расширения, умножения

социальных связей индивида с внешним

миром.

Что

касается деятельности, то на протяжении

всего процесса социализации

индивид имеет дело с расширением

«каталога» деятельностей,

т.е. освоением все новых и новых видов

деятельности. При

этом происходят еще три чрезвычайно

важных процесса. Во-первых, это ориентировка

в системе связей, присутствующих в

каждом виде деятельности и между

ее различными видами. Она осуществляется

через посредство личностных

смыслов, т.е. означает выявление для

каждой личности особо значимых

аспектов деятельности, причем не просто

уяснение их, но и их освоение.

Можно было бы назвать продукт такой

ориентации личностным выбором

деятельности. Как следствие этого

возникает и второй процесс — центрирование

вокруг главного, выбранного, сосредоточение

внимания на нем и

соподчинения ему всех остальных

деятельностей. Наконец, третий процесс

— это

освоение личностью в ходе реализации

деятельности новых ролей и осмысление

их значимости. Если кратко выразить

сущность этих преобразований

в системе деятельности развивающегося

индивида, то можно сказать,

что перед нами процесс расширения

возможностей индивида именно как

субъекта деятельности.

Наконец, третий процесс

— это

освоение личностью в ходе реализации

деятельности новых ролей и осмысление

их значимости. Если кратко выразить

сущность этих преобразований

в системе деятельности развивающегося

индивида, то можно сказать,

что перед нами процесс расширения

возможностей индивида именно как

субъекта деятельности.

Вторая

сфера — общение — рассматривается в

контексте социализации также

со стороны его расширения и углубления,

что само собой разумеется, коль

скоро общение неразрывно связано с

деятельностью. Расширение общения можно

понимать как умножение контактов

человека с другими людьми, специфику

этих контактов на каждом возрастном

рубеже. Что же касается углубления

общения, это прежде всего переход от

монологического общения к диалогическому,

децентрация, т.е. умение ориентироваться

на партнера, более точное

его восприятие. Наконец,

третья сфера социализации — развитие

самосознания личности.

В самом общем виде можно сказать, что

процесс социализации означает

становление в человеке образа его Я.

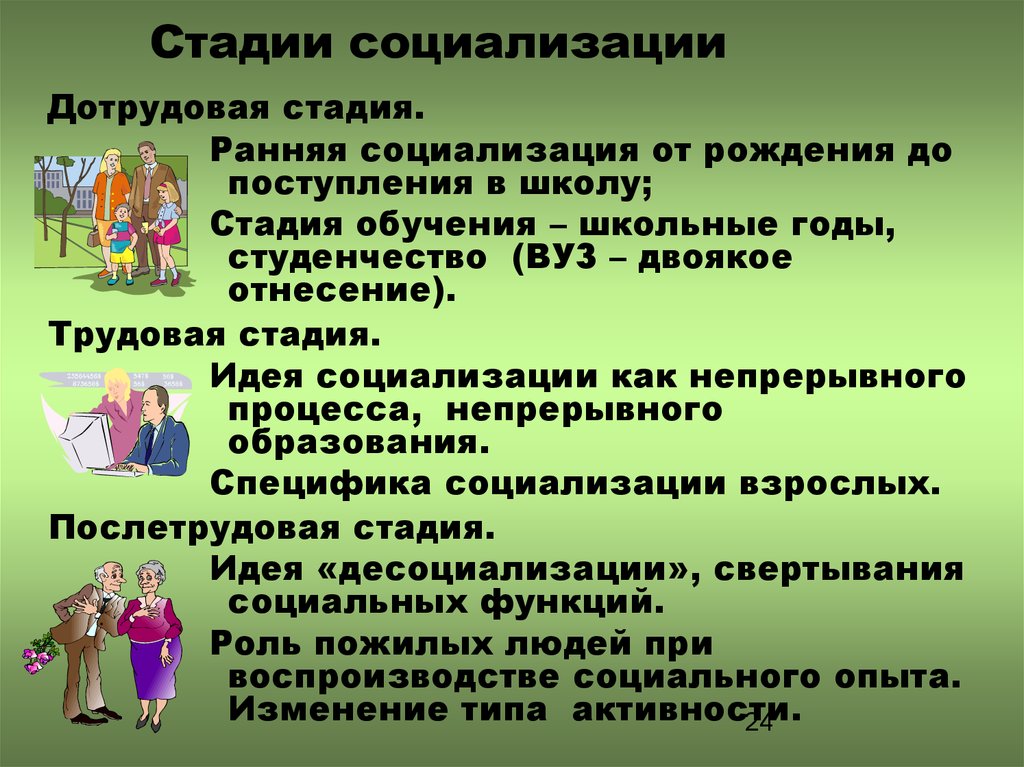

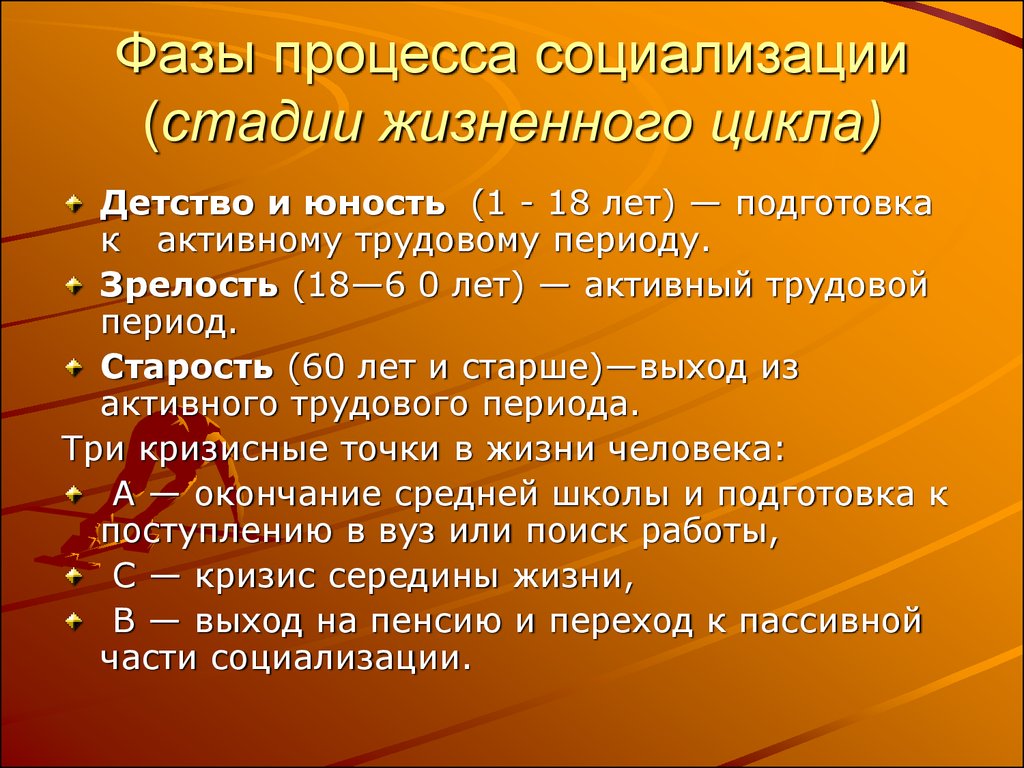

Стадии процесса социализации. Можно выделить три основные стадии: дотрудовую, трудовую и послетрудовую.

Дотрудовая стадия социализации охватывает весь период жизни человека до начала трудовой деятельности. В свою очередь эта стадия разделяется на два более или менее самостоятельных периода:

а)

ранняя социализация, охватывающая время

от рождения ребенка до поступления его

в школу, т.е. тот период, который в

возрастной психологии именуется

периодом раннего детства; б) стадия

обучения, включающая весь период

юности в широком понимании этого термина.

К этому этапу относится, безусловно,

все время обучения в школе. Относительно

периода обучения в вузе или

техникуме существуют различные точки

зрения. Если в качестве критерия для

выделения стадий принято отношение к

трудовой деятельности, то вуз, техникум

и прочие формы образования не могут

быть отнесены к следующей стадии.

С другой стороны, специфика обучения в

учебных заведениях подобного

рода довольно значительна по сравнению

со средней школой, в частности

в свете все более последовательного

проведения принципа соединения

обучения с трудом, и поэтому эти периоды

в жизни человека трудно рассмотреть

по той же самой схеме, что и время обучения

в школе.

Трудовая стадия социализации охватывает период зрелости человека, хотя демографические границы «зрелого» возраста условны; фиксация такой стадии не представляет затруднений — это весь период трудовой деятельности человека. Вопреки мысли о том, что социализация заканчивается вместе с завершением образования, большинство исследователей выдвигают идею продолжения социализации в период трудовой деятельности. Более того, акцент на том, что личность не только усваивает социальный опыт, но и воспроизводит его, придает особое значение этой стадии. Признание трудовой стадии социализации логически следует из признания ведущего значения трудовой деятельности для развития личности.

Послетрудовая

стадия социализации.

Косвенным

признанием того, что социализация

продолжается в пожилом возрасте,

является концепция Э.Эриксона о наличии

восьми возрастов человека (младенчество,

раннее детство, игровой возраст, школьный

возраст, подростковый

возраст и юность, молодость, средний

возраст, зрелость). Лишь последний из

возрастов — «зрелость» (период после

65 лет) может быть, по мнению

Эриксона, обозначен девизом «мудрость»,

что соответствует окончательному

становлению идентичности. Если принять

эту позицию, то следует признать, что

послетрудовая стадия социализации

действительно существует.

Лишь последний из

возрастов — «зрелость» (период после

65 лет) может быть, по мнению

Эриксона, обозначен девизом «мудрость»,

что соответствует окончательному

становлению идентичности. Если принять

эту позицию, то следует признать, что

послетрудовая стадия социализации

действительно существует.

Хотя вопрос не получил однозначного решения, в практике отыскиваются различные формы использования активности лиц пожилого возраста. Это также говорит в пользу того, что проблема имеет, по крайней мере, право на обсуждение. Выдвинутая в последние годы в педагогике идея непрерывного образования, включающая в себя образование взрослых, косвенным образом стыкуется в дискуссию о том, целесообразно или нет включение послетрудовой стадии в периодизацию процесса социализации.

Институты

социализации.

На

всех стадиях социализации воздействие

общества на личность осуществляется

или непосредственно, или через группу,

но

сам набор средств воздействия можно

свести вслед за Ж. Пиаже к следующему:

это нормы, ценности и знаки. Иными

словами, можно сказать, что общество

и группа передают становящейся личности

некоторую систему норм и ценностей

посредством знаков. Те конкретные

группы, в которых личность приобщается

к системам норм и ценностей и которые

выступают своеобразными

трансляторами социального опыта,

получили название институтов

социализации. Выявление их роли в

процессе социализации опирается

на общий социологический анализ роли

социальных институтов в обществе.

Пиаже к следующему:

это нормы, ценности и знаки. Иными

словами, можно сказать, что общество

и группа передают становящейся личности

некоторую систему норм и ценностей

посредством знаков. Те конкретные

группы, в которых личность приобщается

к системам норм и ценностей и которые

выступают своеобразными

трансляторами социального опыта,

получили название институтов

социализации. Выявление их роли в

процессе социализации опирается

на общий социологический анализ роли

социальных институтов в обществе.

На

дотрудовой стадии социализации такими

институтами выступают: в период

раннего детства — семья и играющие все

большую роль в современных обществах

дошкольные детские учреждения. Семья

рассматривалась традиционно

как важнейший институт социализации в

ряде концепций. Именно в

семье дети приобретают первые навыки

взаимодействия, осваивают первые

социальные

роли (в том числе — половые роли,

формирование черт маскулинности

и фемининности), осмысливают первые

нормы и ценности. Тип поведения

родителей (авторитарный или либеральный)

оказывает воздействие на

формирование у ребенка «образа-Я». Роль

семьи как института социализации,

естественно, зависит от типа общества,

от его традиций и культурных

норм. Несмотря на то, что современная

семья не может претендовать

на ту роль, которую она играла в

традиционных обществах (увеличение

числа разводов, малодетность, ослабление

традиционной позиции отца, трудовая

занятость женщины), ее роль в процессе

социализации все же остается

весьма значимой.

Тип поведения

родителей (авторитарный или либеральный)

оказывает воздействие на

формирование у ребенка «образа-Я». Роль

семьи как института социализации,

естественно, зависит от типа общества,

от его традиций и культурных

норм. Несмотря на то, что современная

семья не может претендовать

на ту роль, которую она играла в

традиционных обществах (увеличение

числа разводов, малодетность, ослабление

традиционной позиции отца, трудовая

занятость женщины), ее роль в процессе

социализации все же остается

весьма значимой.

Что

касается дошкольных детских учреждений,

то их анализ до сих пор не

получил прав гражданства в социальной

психологии. Так

или иначе, но до сих пор детские дошкольные

учреждения оказываются

объектом исследования лишь возрастной

психологии, в то время как

специфические социально-психологические

аспекты при этом не получают полного

освещения. К

сожалению, нет таких лонгитюдных

исследований, которые показали бы

зависимость формирования личности от

того, какой тип социальных институтов

был включен в процесс социализации

в раннем детстве.

Во

втором периоде ранней стадии социализации

основным институтом является

школа. Школа

обеспечивает ученику систематическое

образование, которое

само есть важнейший элемент социализации,

но кроме того, школа обязана подготовить

человека к жизни в обществе и в более

широком смысле. По

сравнению с семьей школа в большей мере

зависит от общества и государства,

хотя эта зависимость и различна в

тоталитарных и демократических

обществах. Но так или иначе школа задает

первичные представления

человеку как гражданину и, следовательно,

способствует (или препятствует!)

его вхождению в гражданскую жизнь. Школа

расширяет возможности

ребенка в плане его общения: здесь, кроме

общения со взрослыми, возникает устойчивая

специфическая среда общения со

сверстниками, что само по

себе выступает как важнейший институт

социализации. Привлекательность этой

среды в том, что она независима от

контроля взрослых, а иногда и противоречит

ему. Мера и степень значимости групп

сверстников в процессе социализации

варьируют в обществах разного типа.

Для социального психолога особенно важен акцент в исследованиях на проблемы старших возрастов, на тот период жизни школьника, который связан с юностью. С точки зрения социализации, это чрезвычайно важный период в становлении личности, период «ролевого моратория», потому что он связан с постоянным осуществлением выбора (в самом широком смысле этого слова): профессии, партнера по браку, системы ценностей и т.д. В зависимости от того, включается ли во вторую стадию социализации период высшего образования, должен решаться вопрос и о таком социальном институте, как вуз. Пока исследований высших учебных заведений в данном контексте нет, хотя сама проблематика студенчества занимает все более значительное место в системе различных общественных наук.

Что

касается институтов социализации на

трудовой стадии, то важнейшим

из них является трудовой коллектив.

Идея

референтной группы наполняется новым

содержанием,

если ее рассмотреть в контексте институтов

социализации, их силы

и слабости, их возможности выполнить

роль передачи социально-позитивного

опыта.

Таким же спорным, как сам вопрос о существовании послетрудовой стадии социализации, является вопрос о ее институтах. Можно, конечно, назвать на основе житейских наблюдений в качестве таких институтов различные общественные организации, членами которых по преимуществу являются пенсионеры, но это не есть разработка проблемы. Если для пожилых возрастов закономерно признание понятия социализации, то предстоит исследовать вопрос и об институтах этой стадии.

Естественно, что каждый из названных здесь институтов социализации обладает целым рядом других функций, его деятельность не может быть сведена только к функции передачи социального опыта. Рассмотрение названных учреждений в контексте социализации означает лишь своеобразное «извлечение» из всей совокупности выполняемых ими общественных задач.

Социализация (Значение, Определения, Типы, Агенты, Стадии) – EDUINDEX NEWS

Говорят, Мало что в поведении человека является инстинктивным, скорее его поведение «научено».

При рождении человеческий ребенок обладает потенциалом стать человеком.

Человеческий ребенок приходит в мир как биологический организм и становится социальным существом, обучаясь социальным способам поведения.

Ребенок становится мужчиной или личностью

(Пуруш) через различные переживания.

Социалист назвал его «социализированным человеком»

Каждое общество имеет свой собственный способ превращения биологического организма в социализированное существо.

Этот социальный тренинг называется «Социализация»

Следовательно, процесс формирования и формирования личности человеческого младенца называется «социализацией».

Социологи часто называют социализацию « передачей культуры ».

Человек не только социальное, но и культурное существо.

Культурное обучение – это процесс, посредством которого человек усваивает фундаментальные модели культуры общества, в котором он живет или будет жить. Культура включает в себя не только своих ныне живущих членов, но и представителей прошлых и еще не родившихся поколений. Культура определяет для нас социальные условия, такие как то, что мы едим, пьем, одеваем, бог, которому мы поклоняемся, наши убеждения и т. д.

Культура включает в себя не только своих ныне живущих членов, но и представителей прошлых и еще не родившихся поколений. Культура определяет для нас социальные условия, такие как то, что мы едим, пьем, одеваем, бог, которому мы поклоняемся, наши убеждения и т. д.

Тем не менее, культурное обучение не полностью определяет социализацию.

Социализация является аспектом всех видов деятельности в человеческих обществах и социализируется в ходе деятельности.

Социализация — это процесс приспособления индивида к условиям его социальной среды. Существуют некоторые важные внутренние силы, которые направляют или ограничивают социализацию, такие как инстинкты, побуждения, способности, образование, рефлексы и т. д. В процессе социализации человек усваивает культурно одобренные привычки, идеи. убеждения. Его учат его правам и обязанностям, его положению и обязанностям. Правила культуры настолько интериоризированы, что становятся частью индивидуальной личности.

Определения :-

Лундберг говорит, что социализация состоит из «сложных процессов взаимодействия, посредством которых человек усваивает привычки, убеждения, навыки и стандарты суждений, необходимые для его эффективного участия в социальных группах и сообществах». »

»

Питер Уорсли объясняет социализацию как процесс «передаваемой культуры, процесс, посредством которого люди усваивают правила и практику социальных групп» .

Социализация — это процесс совместной работы, развития групповой ответственности или руководства потребностями других в благополучии »

– Богардус

В.Ф. Огберн определяет социализацию как «процесс, посредством которого человек учится соответствовать нормам группы».

Следовательно, Социализация есть процесс превращения человека-животного в человека, превращения биологического существа в существо социальное.

Характеристики социализации: —

• Это непрерывный процесс.

• Социализацию также называют «передачей культуры».

• Социализация – это социальное обучение.

• Социализация может проводиться неформально или формально

• Социализация означает интериоризацию норм.

• Процесс социализации возникает из развития «я».

• Время – важная концепция социализации.

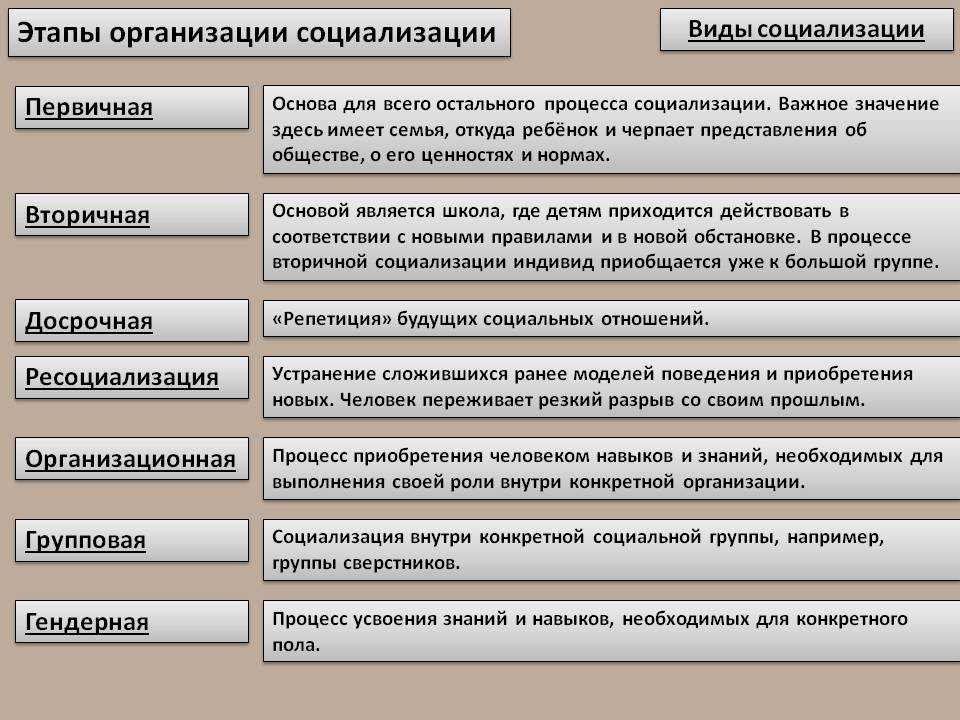

Типы социализации

Ян Робертсон в своей книге «Социология» (1977) описал четыре типа социализации. По его словам, в течение жизни человек проходит четыре типа социализации.

1:

Первичная социализация: —

Многие социологи, такие как Зигмунд Фрейд, Джордж Герберт Мид, Чарльз Кули, Жан Пиаже и Талкотт Парсонс, внесли свой вклад в теорию первичной социализации.

Первичная социализация является наиболее существенным и фундаментальным типом социализации. Период в начале жизни человека, в течение которого он первоначально учится и строит себя посредством опыта и взаимодействий вокруг себя, является периодом первичной социализации.

Это происходит в первые годы жизни новорожденного. Оно включает обучение языку и когнитивным навыкам, усвоение культуры и норм, развитие перспективы, эмоциональных связей и т. д.

д.

Первичная социализация начинается с того, что семья учит детей налаживанию связей, созданию отношений и пониманию важных понятий, включая любовь, доверие и единение.

«Интернализация норм» — важнейший аспект первичной социализации. Это процесс, в котором нормы общества становятся частью личности.

Несколько агентов усиливают усвоение человеком норм, правильного и неправильного поведения.

2:

Вторичная социализация:

Вторичная социализация обычно относится к социальной подготовке, полученной ребенком в институциональных или формальных условиях, и продолжается на протяжении всей его жизни. Этот процесс можно наблюдать на работе за пределами ближайших родственников, в «группе сверстников». Растущий ребенок усваивает очень важные уроки социального поведения от своих сверстников. Он также учится в школе. Следовательно, социализация продолжается вне и вне семейного окружения.

3:

Упреждающая социализация: —

Согласно Мертону, процесс, посредством которого люди социализируются в культуре групп с предвкушением присоединения к этой группе.

Мужчины узнают не только культуру группы, к которой они принадлежат, но и культуру группы, к которой они не принадлежат. Человек может социализироваться в группах, членами которых он уже является, или в группах, к которым он хочет привязаться.

Например, человек начинает заниматься физическими упражнениями и учится быть крепким морально и физически, если он собирается пойти в армию.

Социализация — это процесс, происходящий не только в раннем детстве, но и в разное время и в разных местах на протяжении всей жизни.

4:

Социализация развития и ресоциализация :-

Согласно Ян Робертсон,

“ Он основывается на уже приобретенных навыках и знаниях по мере того, как взрослый проходит через новые ситуации, такие как брак или новая работа. Это требует новых ожиданий, обязательств и ролей. Новое обучение добавляется к старому и смешивается со старым в относительно гладком и непрерывном процессе развития» .

Развивающая социализация основана на обучении на достижениях первичной социализации. Человек усваивает более развитые убеждения, ценности и нормы, благодаря которым он учится действовать в своей новой роли.

Ресоциализация в основном означает «отбрасывание усвоенных паттернов и замену их новыми»

Ресоциализация происходит в основном тогда, когда социальная роль радикально меняется в периоды быстрой мобильности.

Агенты социализации

Социализация включает формирование личности человека. В непрерывный процесс социализации входят некоторые агенты, которые помогают отдельному человеку стать социальным существом.

• Семья и родители: —

Первая стадия социализации начинается с эмбриональной формы, где важную роль играет мать. Процесс социализации начинается с родительского, особенно материнского воздействия на личность.

Родители первыми знакомят ребенка с системой общества и культурой его группы.

Семья выступает в качестве основного агента интернализации ролей для индивидуума.

• Одноранговые узлы :-

По мере того, как ребенок растет, он начинает общаться с другими людьми за пределами своей семьи. Он учится у этих личностей в школе, на детской площадке или на улице.

Группа сверстников формирует точку зрения по нескольким важным темам.

В современном обществе группа сверстников превзошла по значимости родительскую группу. Человек лучше понимает общение со сверстниками, чем со своей семьей.

Ребенок поддерживает равноправные отношения с теми, кто того же возраста или пола.

Именно в группе сверстников человек узнает больше информации о культуре, манерах, моде, стилях, поле и т. д.

• Учителя :-

Школа является наиболее влиятельным местом, где человек учится вести себя и формирует независимую личность. Учителя являются главными агентами социализации. Школа есть формальное поведение в процессе социализации. Учителя помогают человеку быть ответственным и зрелым.

Учителя помогают человеку быть ответственным и зрелым.

• Литература и средства массовой информации: —

Развлекательные СМИ, СМИ, литература, играет важную роль. Агент, с которым я общаюсь. Эти агенты сильно влияют на различные мнения или точки зрения по нескольким важным темам, таким как политические, экономические, социальные и т. д.

Отношения и идеологии, слова, написанные кем-то, влияют на человека, направляя и формируя перспективу в новом свете.

Этапы социализации

Социализация — это непрерывный процесс обучения. Детям AC рассказывают о социальной жизни на разных этапах. Форма социализации начинается с «от простого к сложному», по мере того как социальный мир становится все шире и шире, и ребенку приходится учиться и приспосабливаться к нескольким вещам.

На каждом этапе социализации ребенок усваивает «систему» ролей.

Социализация состоит из четырех стадий от младенчества до взрослой жизни.

Первая ступень –

Оральная стадия :- Оральная стадия начинается с рождения ребенка. Это продолжается до тех пор, пока ребенку не исполнится один год. В зародышевой форме ребенок чувствует утешение в утробе матери.

На этой стадии ребенок устанавливает свою оральную зависимость, хныча или крича на все подряд.

Зигмунд Фрейд, австралийский психиатр, назвал эту стадию первичной идентификацией, когда ребенок пытается усвоить свою роль и роль своей матери.

2:

Второй этап

Анальная стадия :- Следующей стадией социализации является анальная стадия, которая начинается сразу после завершения оральной стадии. На этом этапе ребенка учат выполнять некоторые основные задачи, такие как прием пищи, уборка, посещение туалета и т. д.

На первой стадии оральная зависимость начинает исчезать, и ребенок усваивает, что он не может полностью зависеть от матери.

На этой стадии мать ребенка является агентом социализации. Ребенок на этой стадии разделяет свою роль и роль своей матери и понимает социальную систему в большей степени, чем на первой стадии.

3:

Третий этап

Эдипальная стадия :-

Стадия жажды начинается с четвертого года жизни ребенка и продолжается до периода полового созревания, т.е. до 12-13 лет.

На третьем этапе ребенок устанавливает свою роль на основе своего пола.

Мальчики и девочки узнают о своей роли в обществе и идентифицируют себя как часть социальной системы и начинают интернализировать в соответствии со своим полом, ролью других и своей идентичностью на основе своего пола.

4

Четвертая стадия: —

Стадия подросткового возраста :- Четвертая стадия – это стадия, когда ребенок освобождается от родительского контроля и обретает независимость. Родители играют важную роль в жизни ребенка на всех этапах. Несмотря на свободу от родительского контроля, они помогают ребенку принять некоторые очень важные решения в его жизни. Они поощряют и помогают им взять на себя новые роли в этот период подросткового возраста. Они ожидают, что ребенок усвоит новые обязанности и новые роли, которые ему отведены.

Несмотря на свободу от родительского контроля, они помогают ребенку принять некоторые очень важные решения в его жизни. Они поощряют и помогают им взять на себя новые роли в этот период подросткового возраста. Они ожидают, что ребенок усвоит новые обязанности и новые роли, которые ему отведены.

В современном обществе родители намерены дать больше свободы, чем в традиционных обществах, где родители принимают в основном все важные жизненные решения ребенка.

Этот этап является наиболее важным этапом социализации, поскольку поведение и личность ребенка зависят от того, какой вид обучения он/она усваивает и от принимаемого им/ей решения, влияющего на общество. В подростковом возрасте ребенок претерпевает ряд физиологических и психологических изменений, которые влияют на умственное и эмоциональное состояние и, следовательно, создают больше нового опыта, чем на любом другом этапе.

Социализация делает человека социальным существом, которое передает культурные идеи, верования, языки, навыки и т. д. из поколения в поколение, изучает правила и обычаи социальных групп и способствует формированию общества.

д. из поколения в поколение, изучает правила и обычаи социальных групп и способствует формированию общества.

Оцените:

Нравится:

Нравится Загрузка…

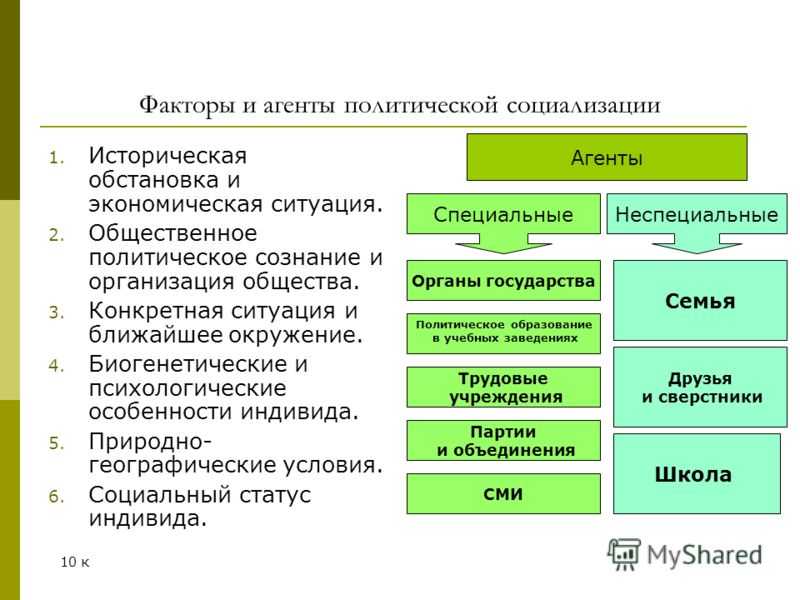

3 этапа организационной социализации

Организационная социализация — это процесс, посредством которого люди узнают и приспосабливаются к необходимым знаниям, навыкам, отношениям, ожиданиям и поведению для новой или изменяющейся роли в организации.

Организационная социализация фокусируется на организационном членстве.

Социализация — это термин, используемый социологами, социальными психологами, антропологами, политологами и педагогами для обозначения продолжающегося на протяжении всей жизни процесса наследования и распространения норм, обычаев, ценностей и идеологий, обеспечивающего человека навыками и привычками, необходимыми для участия внутри собственного общества.

Таким образом, социализация является «средством, с помощью которого достигается социальная и культурная преемственность. Социализация описывает процесс, который может привести к желаемым результатам — иногда называемым «моральными» — по отношению к обществу, в котором он происходит.

Социализация описывает процесс, который может привести к желаемым результатам — иногда называемым «моральными» — по отношению к обществу, в котором он происходит.

Индивидуальные взгляды на определенные вопросы, например, расу или экономику, зависят от консенсуса в обществе и обычно склоняются к тому, что это общество считает приемлемым или «нормальным».

Многие социально-политические теории постулируют, что социализация обеспечивает лишь частичное объяснение человеческих убеждений и поведения, утверждая, что агенты не являются чистыми листами, предопределенными их окружением; научные исследования доказывают, что люди формируются как под воздействием социальных факторов, так и под влиянием генов.

Генетические исследования показали, что окружающая среда человека взаимодействует с его или ее генотипом, влияя на результаты поведения. Социализацию можно представить как процесс, состоящий из 3 стадий.

3 стадии организационной социализации

3 стадии/ступени процесса социализации в организации;

- Этап перед прибытием.

- Этап встречи.

- Метаморфозы.

Этап подготовки к прибытию

Процесс социализации состоит из трех последовательных этапов. Он начинается с этапа «до прибытия», который состоит из всего, что потенциальный член организации узнал об организации до присоединения.

Частью предварительного этапа является процесс отбора, который используется компанией по найму для найма людей, которые могут адекватно выполнять работу, а также для выбора людей, которые хорошо вписываются в культуру компании. Процесс отбора предоставляет организации информацию о кандидате, а также дает соискателю информацию об организации.

Кандидаты, которые обнаруживают, что их личные ценности не соответствуют основным ценностям будущей компании, должны быть исключены из процесса отбора в это время.

Подробнее: Культура: определение, функции, характеристики, элементы культуры

Этап знакомства

После того как кандидат принимает предложение о работе, он переходит на этап знакомства.

На этом этапе ожидания нового сотрудника соответствуют реальности работы. Если реальность новой работы отличается от того, что ожидал новый сотрудник, используются методы социализации, чтобы сориентировать нового сотрудника в существующей культуре и помочь ему понять культуру своей новой организации.

Подробнее: Организационная культура: определение, характеристики, роли, типы

Некоторые из используемых методов социализации включают рассказы, ритуалы, материальные символы и язык.

Следующая диаграмма объясняет процесс социализации в организации:

Метаморфозы

Наконец, новый член должен решить все проблемы, обнаруженные на этапе встречи.

Это может означать прохождение изменений – поэтому мы называем это стадией метаморфозы. Варианты, представленные на приведенном выше рисунке, представляют собой альтернативы, предназначенные для осуществления желаемой метаморфозы.

Обратите внимание: чем больше руководство полагается на программы социализации, которые носят формальный, коллективный, фиксированный, серийный характер и делают акцент на отчуждении, тем выше вероятность того, что различия и взгляды новичков будут устранены и заменены стандартизированным и предсказуемым поведением.

Фактически происходит раздвоение личности на внутреннее и внешнее Я», ведущее к обострению внутриличностных противоречий.

Фактически происходит раздвоение личности на внутреннее и внешнее Я», ведущее к обострению внутриличностных противоречий.