Эпифиз (Epiphysis) | Новая медицина Ликино-Дулево

Выбор специальности врача — Все -АллергологВрач общей практикиВрач УЗИ-диагностикиГастроэнтерологГинекологГинеколог+узиДерматовенерологДетский массажистДетский стоматологЗам.глав.врачаКардиологКосметологМассажистНевролог-нейрохирургОнкологОртопед-травматологОстеопатОтоларингологОфтальмологПедиатрПульмонологРентгенологСтоматологСтоматолог-ортодонтСтоматолог-ортопедСтоматолог-терапевтСтоматолог-хирургТерапевтУрологФлебологФтизиатрХирургЧелюстно-лицевой хирург

| Врач | Время приема | Специальность | |

|---|---|---|---|

| Геллер Елена Андреевна | Врач УЗИ-диагностики | Записаться | |

| Геллер Елена Андреевна | С 08:45 до 13:00 | Кардиолог | Записаться |

| Рыбалко Александр Игоревич | С 09:00 до 13:00 | Педиатр | Записаться |

| Щёголев Василий Петрович | С 09:00 до 20:00 | Массажист | |

| Андронов Владимир Владимирович | С 09:00 до 13:00 | Рентгенолог | Записаться |

| Кихаял Александр Петрович | С 09:00 до 12:00 | Отоларинголог | Записаться |

| Щёголев Василий Петрович | С 09:00 до 20:00 | Детский массажист | Записаться |

| Жигарёва Ксения Юрьевна | С 10:00 до 19:00 | Записаться | |

| Меркотун Галина Анатольевна | С 10:00 до 12:00 | Гастроэнтеролог | Записаться |

| Жигарёва Ксения Юрьевна | С 10:00 до 19:00 | Стоматолог-ортопед | Записаться |

| Меркотун Галина Анатольевна | С 10:00 до 12:00 | Терапевт | Записаться |

| С 11:00 до 18:00 | Главный врач | Записаться | |

| Коновалова Елена Сергеевна | С 11:00 до 18:00 | Стоматолог-терапевт | Записаться |

| Ладанов Геннадий Геннадьевич | С 11:00 до 12:00 | Врач общей практики | Записаться |

| Коновалов Пётр Львович | С 11:00 до 18:00 | Записаться | |

| Ладанов Геннадий Геннадьевич | С 11:00 до 12:00 | Аллерголог | Записаться |

| Коновалов Пётр Львович | С 11:00 до 18:00 | Акушер-гинеколог | Записаться |

| Фролова Людмила Николаевна | С 11:00 до 12:30 | Офтальмолог | Записаться |

| Дачевский Валерий Анатольевич | Уролог | Записаться | |

| Корнилов Андрей Владимирович | С 15:00 до 19:00 | Рентгенолог | Записаться |

| Панюков Алексей Игоревич | С 17:00 до 20:00 | Хирург | Записаться |

| Врач | Время приема | Специальность | |

|---|---|---|---|

| Андронов Владимир Владимирович | С 09:00 до 13:00 | Рентгенолог | Записаться |

| Варичкин Александр Иванович | С 09:00 до 15:00 | Хирург | Записаться |

| Лебедева Наталья Владимировна | С 09:00 до 11:00 | Педиатр | Записаться |

| Сыров Артур Михайлович | С 09:00 до 15:00 | Стоматолог | Записаться |

| Коцюбинский Виталий Игоревич | С 09:00 до 12:00 | Челюстно-лицевой хирург | Записаться |

| Ахмад Айман Аднан | С 09:00 до 16:00 | Невролог-нейрохирург | Записаться |

| Коцюбинский Виталий Игоревич | С 09:00 до 12:00 | Стоматолог-хирург | Записаться |

| Хаткутов Андзор Аниуарович | С 13:00 до 20:00 | Стоматолог | Записаться |

| Якупов Халит Асиятович | С 15:30 до 20:00 | Стоматолог | Записаться |

| Вырвина Татьяна Викторовна | С 16:00 до 19:00 | Гинеколог+узи | Записаться |

| Полбенников Максим Вячеславович | С 18:30 до 20:00 | Терапевт | Записаться |

| Полбенников Максим Вячеславович | С 18:30 до 20:00 | Зам. глав.врача глав.врача | Записаться |

| Врач | Время приема | Специальность | |

|---|---|---|---|

| Посту Юлия Владиславовна | С 09:00 до 14:00 | Акушер-гинеколог | Записаться |

| Щёголев Василий Петрович | С 09:00 до 20:00 | Массажист | Записаться |

| Андронов Владимир Владимирович | С 09:00 до 13:00 | Рентгенолог | Записаться |

| Щёголев Василий Петрович | С 09:00 до 20:00 | Детский массажист | Записаться |

| Посту Юлия Владиславовна | С 09:00 до 14:00 | Гинеколог+узи | Записаться |

| Якупов Халит Асиятович | С 09:00 до 12:00 | Стоматолог | Записаться |

| Меркотун Галина Анатольевна | С 10:00 до 12:00 | Терапевт | Записаться |

| Жигарёва Ксения Юрьевна | С 10:00 до 18:00 | Стоматолог-хирург | Записаться |

| Меркотун Галина Анатольевна | С 10:00 до 12:00 | Гастроэнтеролог | Записаться |

| Жигарёва Ксения Юрьевна | С 10:00 до 18:00 | Стоматолог-ортопед | Записаться |

| Медведев Дмитрий Михайлович | С 10:00 до 18:00 | Стоматолог | Записаться |

| Сыров Артур Михайлович | С 15:00 до 20:00 | Стоматолог | Записаться |

| Боровских Анна Вячеславовна | С 15:00 до 19:00 | Косметолог | Записаться |

| Боровских Ростислав Равильевич | С 15:00 до 19:00 | Невролог-нейрохирург | Записаться |

| Пак Дмитрий Дингирович | С 16:00 до 20:00 | Кардиолог | Записаться |

| Кихаял Александр Петрович | С 16:00 до 19:00 | Отоларинголог | Записаться |

| Пак Дмитрий Дингирович | С 16:00 до 20:00 | Врач УЗИ-диагностики | Записаться |

| Панюков Алексей Игоревич | С 17:00 до 20:00 | Хирург | Записаться |

| Врач | Время приема | Специальность | |

|---|---|---|---|

| Фролова Людмила Николаевна | С 00:00 до 00:00 | Офтальмолог | Записаться |

| Рыбалко Александр Игоревич | С 09:00 до 13:00 | Педиатр | Записаться |

| Коновалова Елена Сергеевна | С 09:00 до 18:00 | Главный врач | Записаться |

| Коцюбинский Виталий Игоревич | С 09:00 до 12:00 | Челюстно-лицевой хирург | Записаться |

| Андронов Владимир Владимирович | С 09:00 до 13:00 | Рентгенолог | Записаться |

| Коновалова Елена Сергеевна | С 09:00 до 18:00 | Стоматолог-терапевт | Записаться |

| Коцюбинский Виталий Игоревич | С 09:00 до 12:00 | Стоматолог-хирург | Записаться |

| Волков Сергей Александрович | С 09:00 до 13:00 | Кардиолог | Записаться |

| Волков Сергей Александрович | С 09:00 до 13:00 | Терапевт | Записаться |

| Котовский Сергей Дмитриевич | С 10:00 до 14:00 | Остеопат | Записаться |

| Жигарёва Ксения Юрьевна | С 10:00 до 20:00 | Стоматолог-хирург | Записаться |

| Жигарёва Ксения Юрьевна | С 10:00 до 20:00 | Стоматолог-ортопед | Записаться |

| Коновалов Пётр Львович | С 11:00 до 18:00 | Гинеколог | Записаться |

| Коновалов Пётр Львович | С 11:00 до 18:00 | Акушер-гинеколог | Записаться |

| Сыров Артур Михайлович | С 13:00 до 19:00 | Стоматолог | Записаться |

| Врач | Время приема | Специальность | |

|---|---|---|---|

| Аверьянова Галина Владимировна | С 08:30 до 10:00 | Дерматовенеролог | Записаться |

| Ахмад Айман Аднан | С 09:00 до 13:00 | Невролог-нейрохирург | Записаться |

| Андронов Владимир Владимирович | С 09:00 до 13:00 | Рентгенолог | Записаться |

| Лебедева Наталья Владимировна | С 09:00 до 11:00 | Педиатр | Записаться |

| Бахова Галина Петровна | С 09:00 до 15:00 | Детский стоматолог | Записаться |

| Щёголев Василий Петрович | С 09:00 до 17:00 | Массажист | Записаться |

| Боровских Анна Вячеславовна | С 09:00 до 13:00 | Косметолог | Записаться |

| Щёголев Василий Петрович | С 09:00 до 17:00 | Детский массажист | Записаться |

| Варичкин Александр Иванович | С 09:30 до 12:30 | Хирург | Записаться |

| Ловкин Олег Михайлович | С 13:00 до 20:00 | Ортопед-травматолог | Записаться |

| Ладанов Геннадий Геннадьевич | С 14:00 до 17:30 | Врач общей практики | Записаться |

| Ладанов Геннадий Геннадьевич | С 14:00 до 17:30 | Аллерголог | Записаться |

| Медведев Дмитрий Михайлович | С 15:00 до 20:00 | Стоматолог | Записаться |

| Кихаял Александр Петрович | С 17:00 до 19:00 | Отоларинголог | Записаться |

| Врач | Время приема | Специальность | |

|---|---|---|---|

| Коновалова Елена Сергеевна | С 09:00 до 15:00 | Главный врач | Записаться |

| Дачевский Валерий Анатольевич | С 09:00 до 13:00 | Уролог | Записаться |

| Коновалова Елена Сергеевна | С 09:00 до 15:00 | Стоматолог-терапевт | Записаться |

| Щёголев Василий Петрович | С 09:00 до 20:00 | Массажист | Записаться |

| Андронов Владимир Владимирович | С 09:00 до 13:00 | Рентгенолог | Записаться |

| Щёголев Василий Петрович | С 09:00 до 20:00 | Детский массажист | Записаться |

| Пак Дмитрий Дингирович | С 09:00 до 14:00 | Кардиолог | Записаться |

| Пак Дмитрий Дингирович | С 09:00 до 14:00 | Врач УЗИ-диагностики | Записаться |

| Медведев Дмитрий Михайлович | С 10:00 до 18:00 | Стоматолог | Записаться |

| Жигарёва Ксения Юрьевна | С 10:00 до 21:00 | Стоматолог-хирург | Записаться |

| Жигарёва Ксения Юрьевна | С 10:00 до 21:00 | Стоматолог-ортопед | Записаться |

| Волков Сергей Александрович | С 13:00 до 16:00 | Кардиолог | Записаться |

| Волков Сергей Александрович | С 13:00 до 16:00 | Терапевт | Записаться |

| Левко Наталья Ивановна | С 15:00 до 17:30 | Врач УЗИ-диагностики | Записаться |

| Панюков Алексей Игоревич | С 17:00 до 20:00 | Хирург | Записаться |

| Меркотун Галина Анатольевна | С 18:00 до 20:00 | Гастроэнтеролог | Записаться |

| Меркотун Галина Анатольевна | С 18:00 до 20:00 | Терапевт | Записаться |

| Врач | Время приема | Специальность | |

|---|---|---|---|

| Сыров Артур Михайлович | С 08:30 до 13:30 | Стоматолог | Записаться |

| Аверьянова Галина Владимировна | С 09:00 до 12:00 | Дерматовенеролог | Записаться |

| Коцюбинский Виталий Игоревич | С 09:00 до 12:00 | Челюстно-лицевой хирург | Записаться |

| Коцюбинский Виталий Игоревич | С 09:00 до 12:00 | Стоматолог-хирург | Записаться |

| Андронов Владимир Владимирович | С 09:00 до 13:00 | Рентгенолог | Записаться |

| Боровских Анна Вячеславовна | С 09:00 до 19:00 | Косметолог | Записаться |

| Шевченко Ольга Викторовна | С 09:00 до 11:00 | Онколог | Записаться |

| Медведев Дмитрий Михайлович | С 10:00 до 18:00 | Стоматолог | Записаться |

| Варичкин Александр Иванович | С 11:30 до 15:00 | Хирург | Записаться |

| Хаткутов Андзор Аниуарович | С 13:00 до 20:00 | Стоматолог | Записаться |

| Господарь Мария Андреевна | С 14:00 до 17:00 | Отоларинголог | Записаться |

| Гетигежев Игорь Олегович | С 14:00 до 20:00 | Стоматолог | Записаться |

| Гетигежев Игорь Олегович | С 14:00 до 20:00 | Стоматолог-ортодонт | Записаться |

| Боровских Ростислав Равильевич | С 15:00 до 19:00 | Невролог-нейрохирург | Записаться |

| Посту Юлия Владиславовна | С 16:00 до 20:00 | Гинеколог+узи | Записаться |

| Посту Юлия Владиславовна | С 16:00 до 20:00 | Акушер-гинеколог | Записаться |

| Полбенников Максим Вячеславович | С 18:30 до 20:00 | Терапевт | Записаться |

| Полбенников Максим Вячеславович | С 18:30 до 20:00 | Зам. глав.врача глав.врача | Записаться |

| Врач | Время приема | Специальность | |

|---|---|---|---|

| Геллер Елена Андреевна | С 08:45 до 13:00 | Врач УЗИ-диагностики | Записаться |

| Геллер Елена Андреевна | С 08:45 до 13:00 | Кардиолог | Записаться |

| Щёголев Василий Петрович | С 09:00 до 20:00 | Массажист | Записаться |

| Рыбалко Александр Игоревич | С 09:00 до 13:00 | Педиатр | Записаться |

| Щёголев Василий Петрович | С 09:00 до 20:00 | Детский массажист | Записаться |

| Андронов Владимир Владимирович | С 09:00 до 13:00 | Рентгенолог | Записаться |

| Кихаял Александр Петрович | С 09:00 до 12:00 | Отоларинголог | Записаться |

| Жигарёва Ксения Юрьевна | С 10:00 до 19:00 | Стоматолог-ортопед | Записаться |

| Меркотун Галина Анатольевна | С 10:00 до 12:00 | Терапевт | Записаться |

| Меркотун Галина Анатольевна | С 10:00 до 12:00 | Гастроэнтеролог | Записаться |

| Жигарёва Ксения Юрьевна | С 10:00 до 19:00 | Стоматолог-хирург | Записаться |

| Коновалов Пётр Львович | С 11:00 до 18:00 | Гинеколог | Записаться |

| Коновалов Пётр Львович | С 11:00 до 18:00 | Акушер-гинеколог | Записаться |

| Ладанов Геннадий Геннадьевич | С 11:00 до 12:00 | Врач общей практики | Записаться |

| Коновалова Елена Сергеевна | С 11:00 до 18:00 | Главный врач | Записаться |

| Ладанов Геннадий Геннадьевич | С 11:00 до 12:00 | Аллерголог | Записаться |

| Коновалова Елена Сергеевна | С 11:00 до 18:00 | Стоматолог-терапевт | Записаться |

| Дачевский Валерий Анатольевич | С 12:00 до 15:00 | Уролог | Записаться |

| Фролова Людмила Николаевна | С 12:00 до 14:30 | Офтальмолог | Записаться |

| Каленов Алексей Вячеславович | С 15:30 до 18:15 | Флеболог | Записаться |

| Каленов Алексей Вячеславович | С 15:30 до 18:15 | Хирург | Записаться |

| Каленов Алексей Вячеславович | С 15:30 до 18:15 | Врач УЗИ-диагностики | Записаться |

| Панюков Алексей Игоревич | С 17:00 до 20:00 | Хирург | Записаться |

| Врач | Время приема | Специальность | |

|---|---|---|---|

| Ахмад Айман Аднан | С 09:00 до 16:00 | Невролог-нейрохирург | Записаться |

| Коцюбинский Виталий Игоревич | С 09:00 до 12:00 | Челюстно-лицевой хирург | Записаться |

| Коцюбинский Виталий Игоревич | С 09:00 до 12:00 | Стоматолог-хирург | Записаться |

| Варичкин Александр Иванович | С 09:00 до 15:00 | Хирург | Записаться |

| Сыров Артур Михайлович | С 09:00 до 15:00 | Стоматолог | Записаться |

| Лебедева Наталья Владимировна | С 09:00 до 11:00 | Педиатр | Записаться |

| Хаткутов Андзор Аниуарович | С 13:00 до 20:00 | Стоматолог | Записаться |

| Якупов Халит Асиятович | С 15:30 до 20:00 | Стоматолог | Записаться |

| Вырвина Татьяна Викторовна | С 16:00 до 19:00 | Гинеколог+узи | Записаться |

| Полбенников Максим Вячеславович | С 18:30 до 20:00 | Зам. глав.врача глав.врача | Записаться |

| Полбенников Максим Вячеславович | С 18:30 до 20:00 | Терапевт | Записаться |

| Врач | Время приема | Специальность | |

|---|---|---|---|

| Калёнова Евгения Эдуардовна | С 00:00 до 00:00 | Пульмонолог | Записаться |

| Калёнова Евгения Эдуардовна | С 00:00 до 00:00 | Фтизиатр | Записаться |

| Щёголев Василий Петрович | С 09:00 до 20:00 | Массажист | Записаться |

| Посту Юлия Владиславовна | С 09:00 до 14:00 | Гинеколог+узи | Записаться |

| Щёголев Василий Петрович | С 09:00 до 20:00 | Детский массажист | Записаться |

| Посту Юлия Владиславовна | С 09:00 до 14:00 | Акушер-гинеколог | Записаться |

| Якупов Халит Асиятович | С 09:00 до 14:00 | Стоматолог | Записаться |

| Меркотун Галина Анатольевна | С 10:00 до 12:00 | Гастроэнтеролог | Записаться |

| Жигарёва Ксения Юрьевна | С 10:00 до 18:00 | Стоматолог-хирург | Записаться |

| Жигарёва Ксения Юрьевна | С 10:00 до 18:00 | Стоматолог-ортопед | Записаться |

| Меркотун Галина Анатольевна | С 10:00 до 12:00 | Терапевт | Записаться |

| Медведев Дмитрий Михайлович | С 10:00 до 18:00 | Стоматолог | Записаться |

| Сыров Артур Михайлович | С 15:00 до 20:00 | Стоматолог | Записаться |

| Боровских Ростислав Равильевич | С 15:00 до 19:00 | Невролог-нейрохирург | Записаться |

| Боровских Анна Вячеславовна | С 15:00 до 19:00 | Косметолог | Записаться |

| Пак Дмитрий Дингирович | С 16:00 до 20:00 | Кардиолог | Записаться |

| Пак Дмитрий Дингирович | С 16:00 до 20:00 | Врач УЗИ-диагностики | Записаться |

| Кихаял Александр Петрович | С 16:00 до 19:00 | Отоларинголог | Записаться |

| Панюков Алексей Игоревич | С 17:00 до 20:00 | Хирург | Записаться |

| Врач | Время приема | Специальность | |

|---|---|---|---|

| Андронов Владимир Владимирович | С 09:00 до 13:00 | Рентгенолог | Записаться |

| Коцюбинский Виталий Игоревич | С 09:00 до 12:00 | Челюстно-лицевой хирург | Записаться |

| Волков Сергей Александрович | С 09:00 до 13:00 | Кардиолог | Записаться |

| Коцюбинский Виталий Игоревич | С 09:00 до 12:00 | Стоматолог-хирург | Записаться |

| Волков Сергей Александрович | С 09:00 до 13:00 | Терапевт | Записаться |

| Рыбалко Александр Игоревич | С 09:00 до 13:00 | Педиатр | Записаться |

| Жигарёва Ксения Юрьевна | С 10:00 до 20:00 | Стоматолог-хирург | Записаться |

| Фролова Людмила Николаевна | С 10:00 до 13:00 | Офтальмолог | Записаться |

| Жигарёва Ксения Юрьевна | С 10:00 до 20:00 | Стоматолог-ортопед | Записаться |

| Коновалов Пётр Львович | С 11:00 до 18:00 | Гинеколог | Записаться |

| Коновалов Пётр Львович | С 11:00 до 18:00 | Акушер-гинеколог | Записаться |

| Коновалова Елена Сергеевна | С 11:00 до 18:00 | Главный врач | Записаться |

| Коновалова Елена Сергеевна | С 11:00 до 18:00 | Стоматолог-терапевт | Записаться |

| Сыров Артур Михайлович | С 13:00 до 19:00 | Стоматолог | Записаться |

| Казанцев Сергей Викторович | С 15:00 до 18:00 | Врач УЗИ-диагностики | Записаться |

| Врач | Время приема | Специальность | |

|---|---|---|---|

| Аверьянова Галина Владимировна | С 08:30 до 10:00 | Дерматовенеролог | Записаться |

| Лебедева Наталья Владимировна | С 09:00 до 11:00 | Педиатр | Записаться |

| Щёголев Василий Петрович | С 09:00 до 17:00 | Массажист | Записаться |

| Щёголев Василий Петрович | С 09:00 до 17:00 | Детский массажист | Записаться |

| Боровских Анна Вячеславовна | С 09:00 до 13:00 | Косметолог | Записаться |

| Ахмад Айман Аднан | С 09:00 до 13:00 | Невролог-нейрохирург | Записаться |

| Андронов Владимир Владимирович | С 09:00 до 13:00 | Рентгенолог | Записаться |

| Варичкин Александр Иванович | С 09:30 до 12:30 | Хирург | Записаться |

| Бахова Галина Петровна | С 14:00 до 20:00 | Детский стоматолог | Записаться |

| Ладанов Геннадий Геннадьевич | С 14:00 до 17:30 | Врач общей практики | Записаться |

| Ладанов Геннадий Геннадьевич | С 14:00 до 17:30 | Аллерголог | Записаться |

| Медведев Дмитрий Михайлович | С 15:00 до 20:00 | Стоматолог | Записаться |

| Кихаял Александр Петрович | С 17:00 до 19:00 | Отоларинголог | Записаться |

| Врач | Время приема | Специальность | |

|---|---|---|---|

| Щёголев Василий Петрович | С 09:00 до 20:00 | Детский массажист | Записаться |

| Пак Дмитрий Дингирович | С 09:00 до 14:00 | Кардиолог | Записаться |

| Пак Дмитрий Дингирович | С 09:00 до 14:00 | Врач УЗИ-диагностики | Записаться |

| Коновалова Елена Сергеевна | С 09:00 до 15:00 | Главный врач | Записаться |

| Дачевский Валерий Анатольевич | С 09:00 до 13:00 | Уролог | Записаться |

| Коновалова Елена Сергеевна | С 09:00 до 15:00 | Стоматолог-терапевт | Записаться |

| Щёголев Василий Петрович | С 09:00 до 20:00 | Массажист | Записаться |

| Андронов Владимир Владимирович | С 09:00 до 13:00 | Рентгенолог | Записаться |

| Жигарёва Ксения Юрьевна | С 10:00 до 21:00 | Стоматолог-ортопед | Записаться |

| Медведев Дмитрий Михайлович | С 10:00 до 18:00 | Стоматолог | Записаться |

| Жигарёва Ксения Юрьевна | С 10:00 до 21:00 | Стоматолог-хирург | Записаться |

| Волков Сергей Александрович | С 13:00 до 16:00 | Терапевт | Записаться |

| Волков Сергей Александрович | С 13:00 до 16:00 | Кардиолог | Записаться |

| Левко Наталья Ивановна | С 15:00 до 17:30 | Врач УЗИ-диагностики | Записаться |

| Панюков Алексей Игоревич | С 17:00 до 20:00 | Хирург | Записаться |

| Меркотун Галина Анатольевна | С 18:00 до 20:00 | Терапевт | Записаться |

| Меркотун Галина Анатольевна | С 18:00 до 20:00 | Гастроэнтеролог | Записаться |

| Врач | Время приема | Специальность | |

|---|---|---|---|

| Господарь Мария Андреевна | С 00:00 до 00:00 | Отоларинголог | Записаться |

| Сыров Артур Михайлович | С 08:30 до 14:00 | Стоматолог | Записаться |

| Коцюбинский Виталий Игоревич | С 09:00 до 12:00 | Челюстно-лицевой хирург | Записаться |

| Коцюбинский Виталий Игоревич | С 09:00 до 12:00 | Стоматолог-хирург | Записаться |

| Боровских Анна Вячеславовна | С 09:00 до 19:00 | Косметолог | Записаться |

| Андронов Владимир Владимирович | С 09:00 до 13:00 | Рентгенолог | Записаться |

| Шевченко Ольга Викторовна | С 09:00 до 11:00 | Онколог | Записаться |

| Аверьянова Галина Владимировна | С 09:00 до 12:00 | Дерматовенеролог | Записаться |

| Медведев Дмитрий Михайлович | С 10:00 до 18:00 | Стоматолог | Записаться |

| Варичкин Александр Иванович | С 11:30 до 15:00 | Хирург | Записаться |

| Хаткутов Андзор Аниуарович | С 13:00 до 20:00 | Стоматолог | Записаться |

| Боровских Ростислав Равильевич | С 15:00 до 19:00 | Невролог-нейрохирург | Записаться |

| Якупов Халит Асиятович | С 15:30 до 20:00 | Стоматолог | Записаться |

| Посту Юлия Владиславовна | С 16:00 до 20:00 | Гинеколог+узи | Записаться |

| Посту Юлия Владиславовна | С 16:00 до 20:00 | Акушер-гинеколог | Записаться |

| Полбенников Максим Вячеславович | С 18:30 до 20:00 | Зам. глав.врача глав.врача | Записаться |

| Полбенников Максим Вячеславович | С 18:30 до 20:00 | Терапевт | Записаться |

Эпифиз

Не путать с Апофиз.

Эта статья о закругленном конце кости. Для получения информации о эндокринный железа также называется эпифизом, см. шишковидная железа.

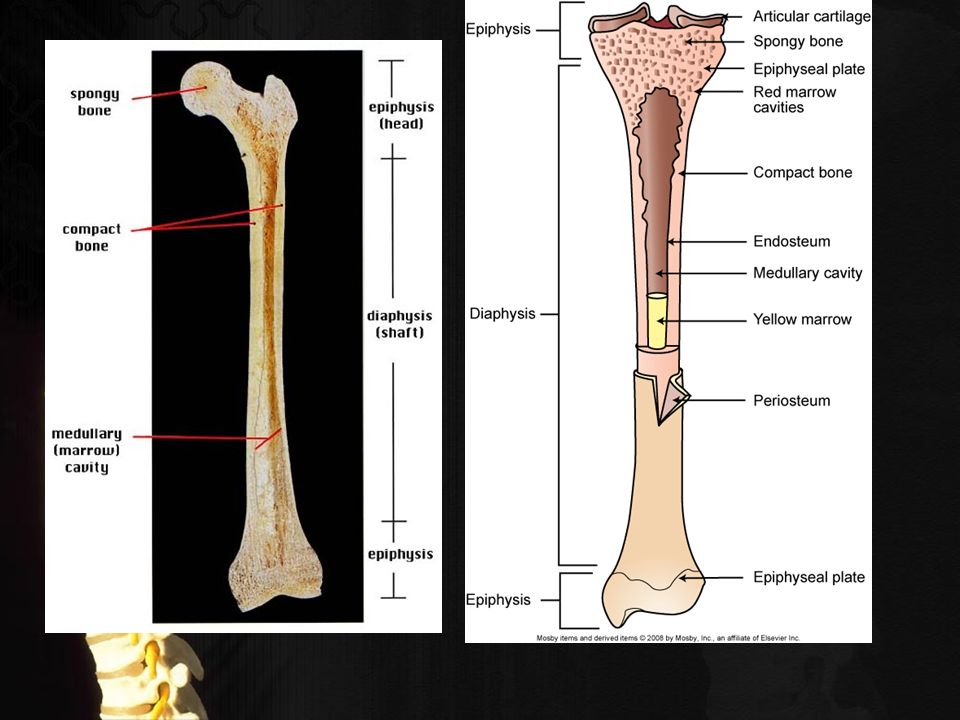

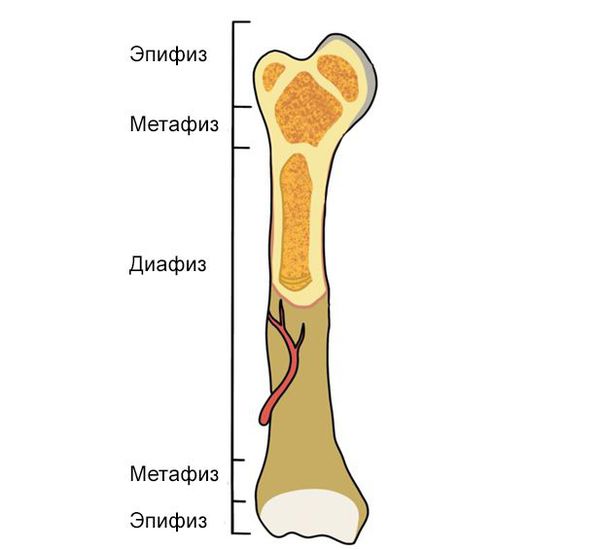

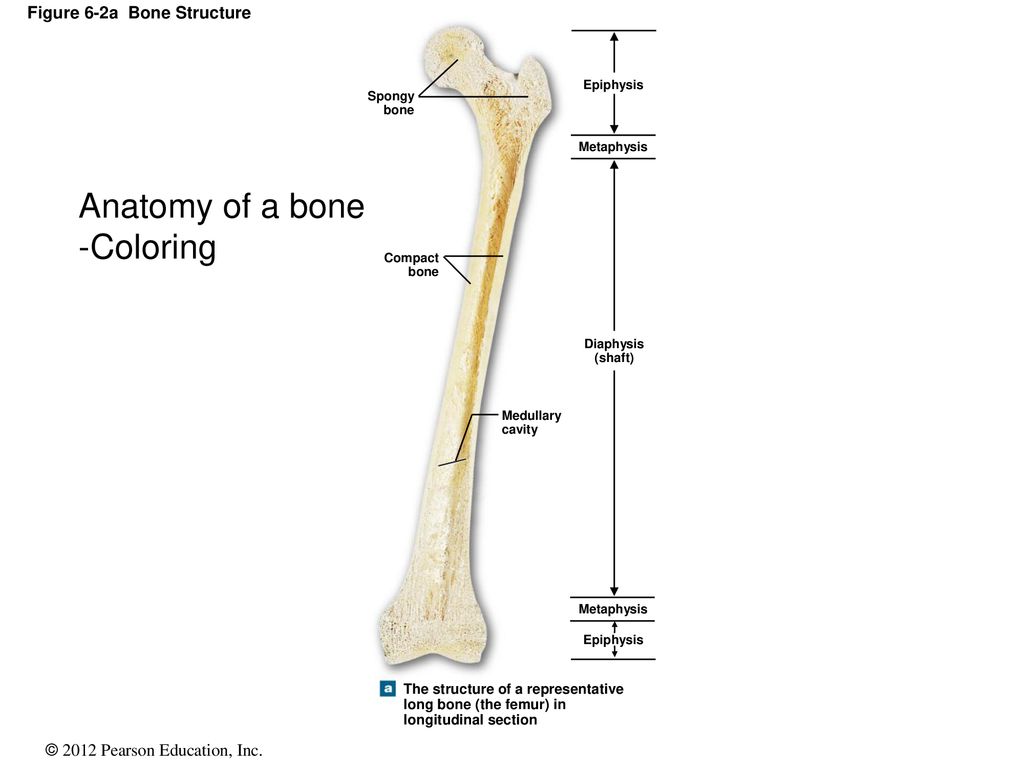

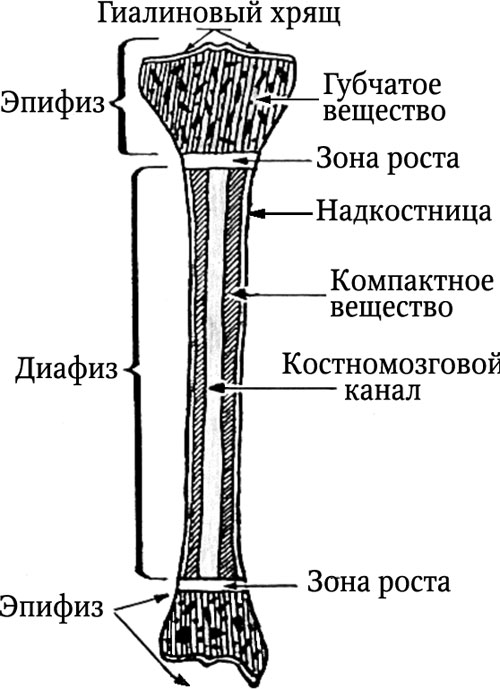

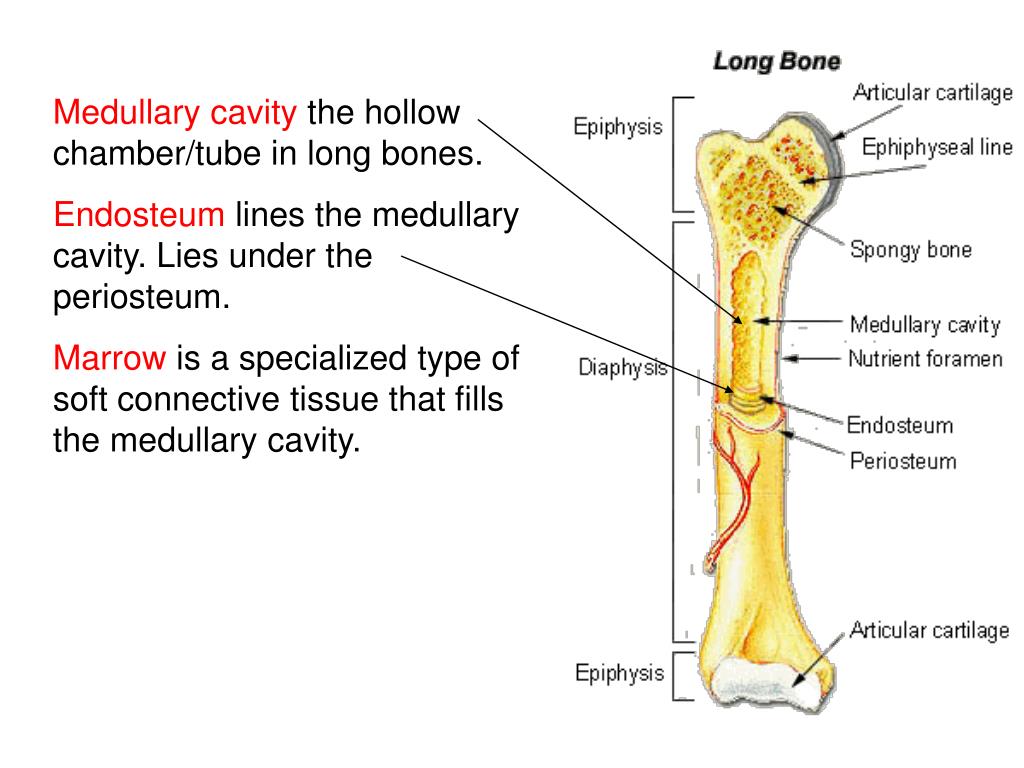

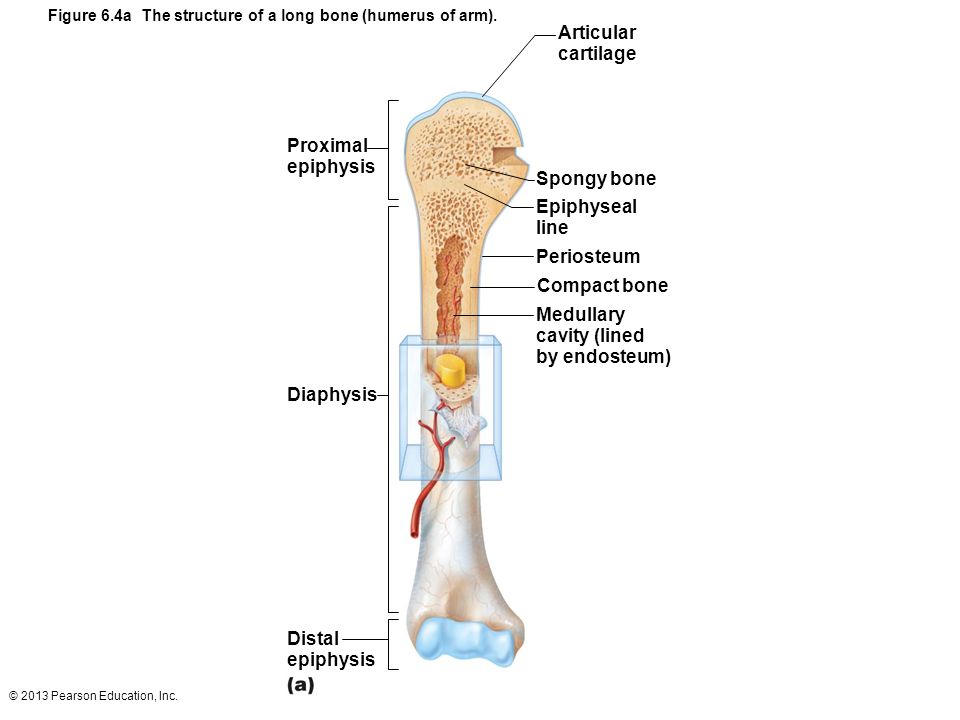

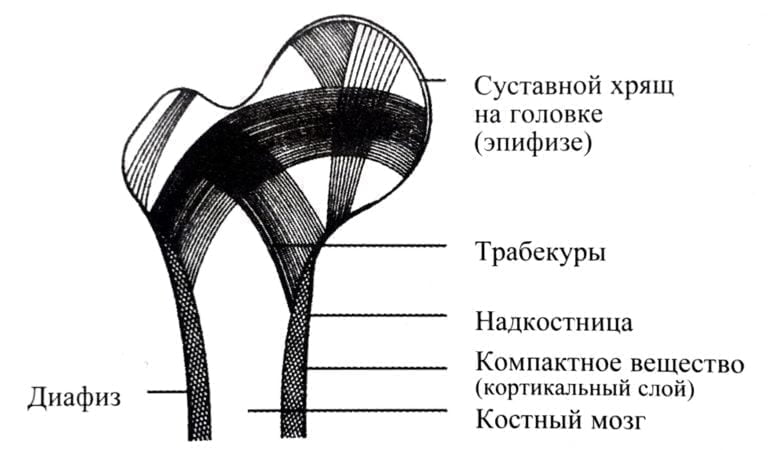

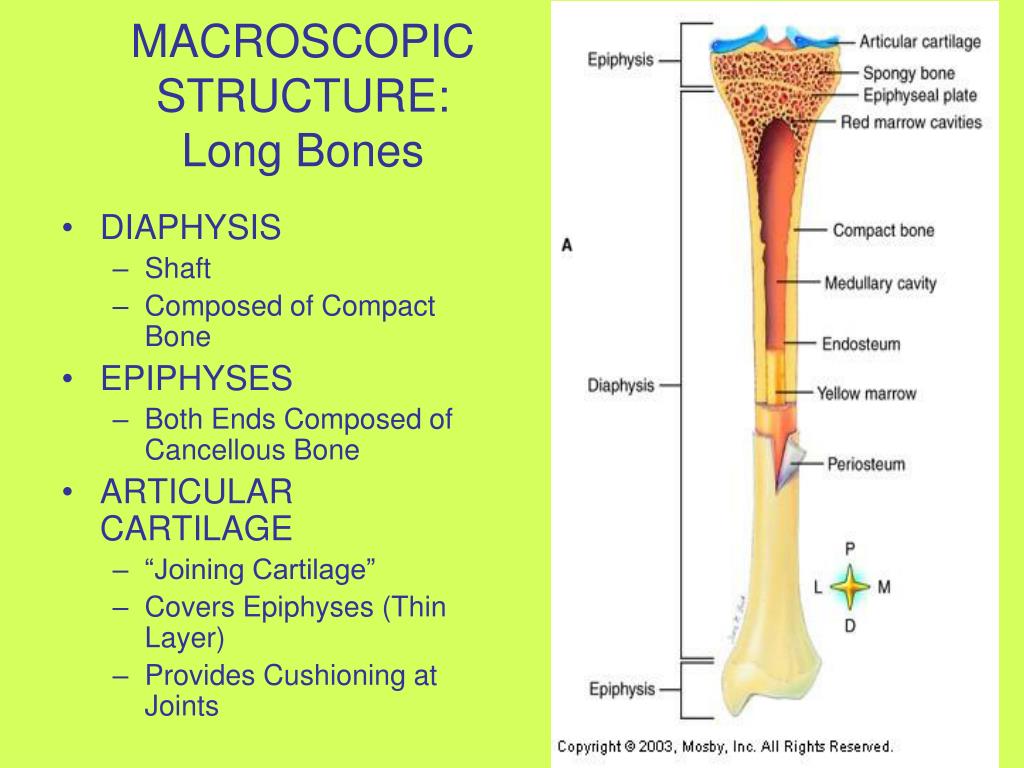

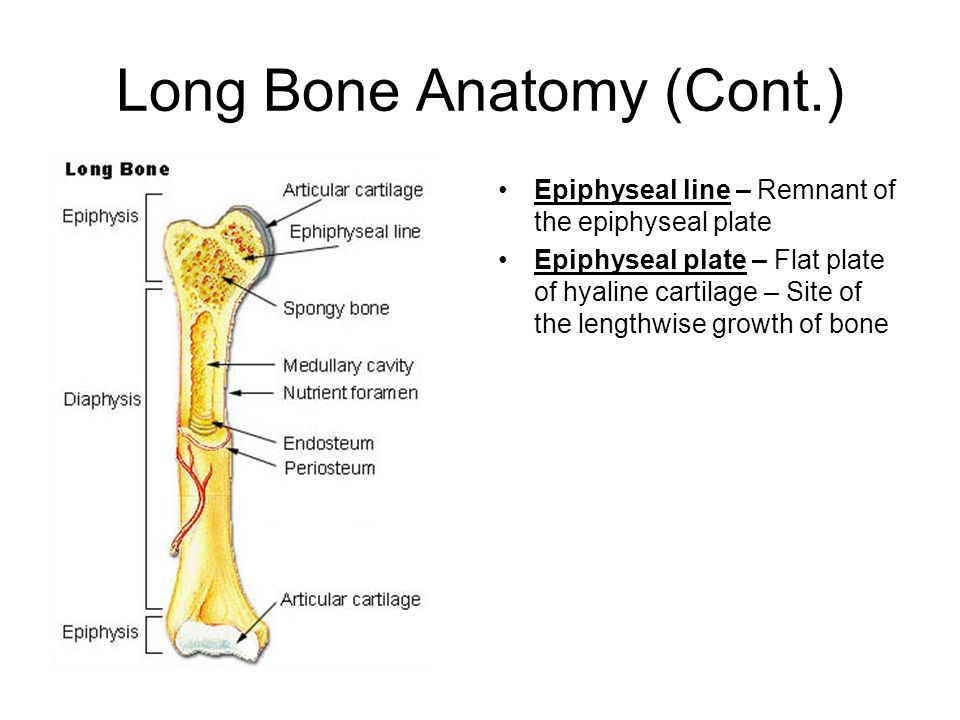

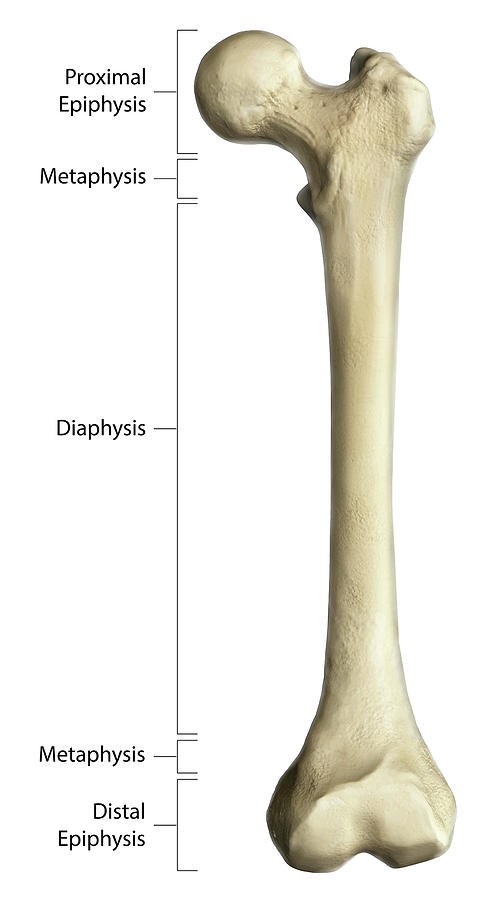

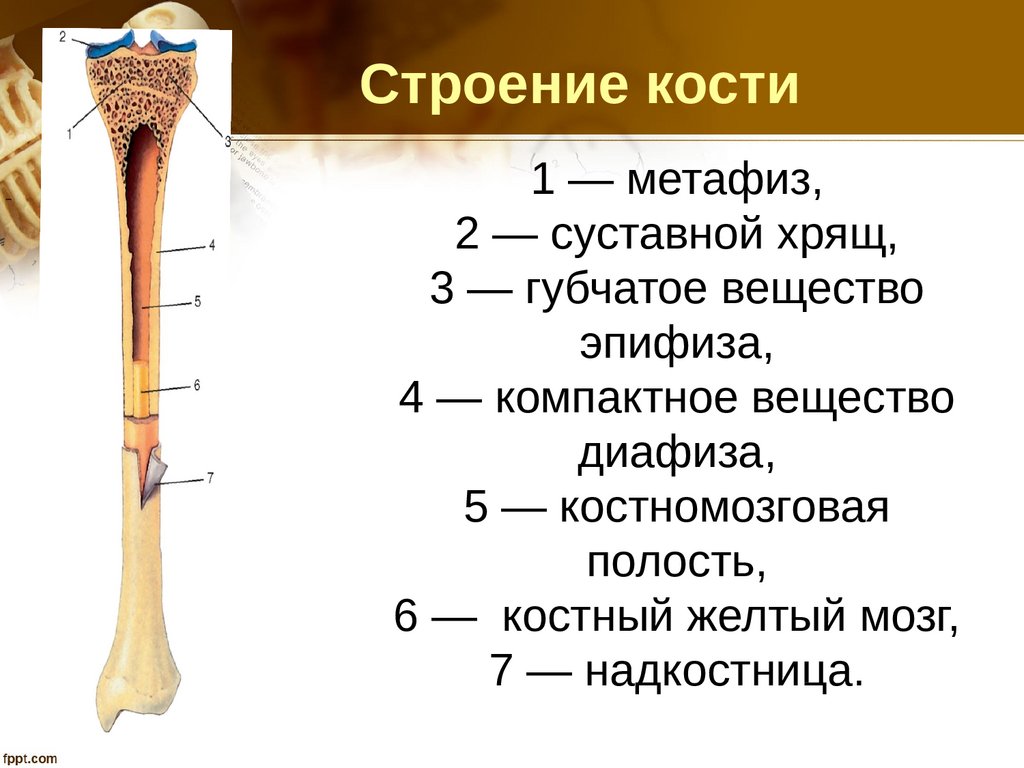

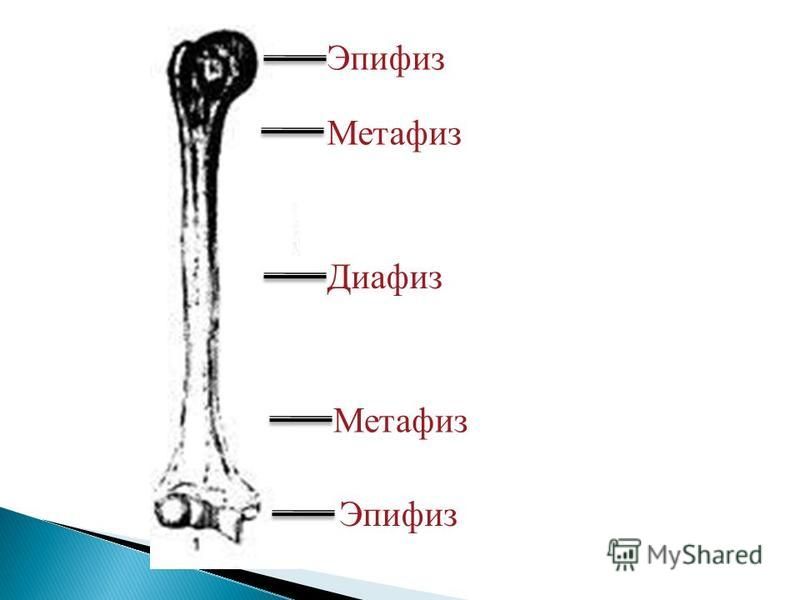

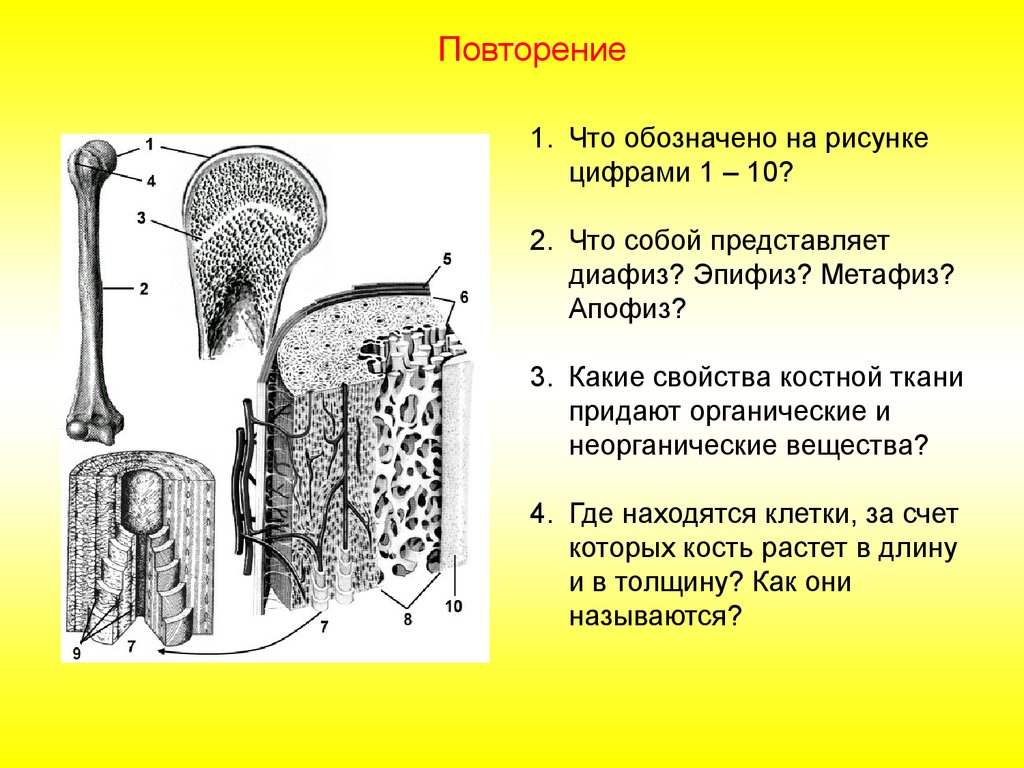

В эпифиз закругленный конец длинная кость, на его соединение с соседней костью (костями). Между эпифизом и диафиз (длинная середина длинной кости) лежит метафиз, в том числе эпифизарная пластинка (пластина роста). В суставе эпифиз покрыт суставной хрящ; под этим покрытием находится зона, похожая на эпифизарную пластинку, известную как субхондральный кость.

Между эпифизом и диафиз (длинная середина длинной кости) лежит метафиз, в том числе эпифизарная пластинка (пластина роста). В суставе эпифиз покрыт суставной хрящ; под этим покрытием находится зона, похожая на эпифизарную пластинку, известную как субхондральный кость.

Эпифиз залит красным Костный мозг, который производит эритроциты (красные кровяные тельца).

Содержание

- 1 Структура

- 1.1 Кости с эпифизом

- 1.2 Псевдоэпифиз

- 2 Клиническое значение

- 3 Дополнительные изображения

- 4 Смотрите также

- 5 Рекомендации

Структура

Выделяют четыре типа эпифиза:

- Эпифиз давления: область длинной кости, которая образует сустав, является эпифизом давления (например, головка бедренная кость, часть комплекса тазобедренного сустава). Эпифизы давления помогают передавать вес человеческого тела и представляют собой области кости, которые находятся под давлением во время движения или передвижения.

Другой пример эпифиза давления — головка плечевая кость который является частью плечевого комплекса. мыщелки бедра и голени также подпадают под давление эпифиза.

Другой пример эпифиза давления — головка плечевая кость который является частью плечевого комплекса. мыщелки бедра и голени также подпадают под давление эпифиза. - Тракционный эпифиз: области длинных костей, которые не являются суставами, то есть не участвуют в формировании суставов. В отличие от эпифизов давления, эти области не способствуют передаче веса. Однако их близость к области эпифиза давления означает, что поддерживающие связки и сухожилия прикрепляются к этим областям кости. Эпифизы тракции окостенять позже эпифизов давления. Примерами тракционных эпифизов являются бугорки плечевой кости (большой бугорок и малый бугорок) и вертлуги бедренной кости (большой и малый).

- Атавистический эпифиз: кость, которая филогенетически независима, но теперь срослась с другой костью. Эти типы сросшихся костей называются атавистическими, например, то коракоидный процесс лопатки, которая срослась у человека, но является отдельной у четвероногих животных. ostrigonum (задний бугорок таранной кости) — еще один пример атавистического эпифиза.

- Аберрантный эпифиз: эти эпифизы являются отклонениями от нормы и не всегда присутствуют. Например, эпифиз во главе первого пястная кость и у основания других пястных костей

Кости с эпифизом

Есть много костей, содержащих эпифиз:

- Плечевая кость: расположена между плечом и локтем.

- Радиус: одна из двух костей, расположенных между рукой и локтем. В анатомическом положении лучевая кость располагается латеральнее локтевой кости.

- Локтевая кость: одна из двух костей, расположенных между рукой и локтем. В анатомическом положении локтевая кость расположена медиальнее лучевой кости.

- Пястные кости: кости кисти. Они расположены проксимальнее фаланг кисти.

- Фаланги: кости пальцев рук и ног. Они расположены дистальнее пястных костей кисти и плюсневых костей стопы.

- Бедренная кость: самая длинная кость в человеческом теле. Расположен в области бедра, между бедром и коленом.

- Фибула: одна из двух костей голени. Он расположен латеральнее большеберцовой кости и меньше.

- Большеберцовая кость: одна из двух костей голени. Он расположен медиальнее малоберцовой кости и принимает на себя большую часть веса.

- Плюсна: кости стопы. Проксимальнее медиального клинопись на первой плюсневой кости и проксимальнее фаланг остальных четырех.

Псевдоэпифиз

У детей часто бывает псевдоэпифиз первой плюсневой кости.[3]

А псевдоэпифиз — это конец кости, похожий на эпифиз, где эпифиз обычно не располагается.[4] Псевдоэпифиз обозначен поперечная выемка, похожий на пластина роста.[4] Однако в этих поперечных выемках отсутствуют типичные клеточные колонки, обнаруженные в нормальных пластинах роста, и они не вносят значительного вклада в продольный рост кости.[5] Псевдоэпифизы обнаруживаются на дистальном конце первой пястной кости у 80% нормальной популяции и на проксимальном конце второй пястной кости у 60%.[4]

Клиническое значение

Патологии эпифиза включают аваскулярный некроз и рассекающий остеохондрит (ОКР). «Вводный курс». Архивировано из оригинал на 2009-03-06. Получено 2009-03-12.

«Вводный курс». Архивировано из оригинал на 2009-03-06. Получено 2009-03-12.

Зоны роста костей у детей

Эти участки обеспечивают рост кости в длину и придание ей естественной формы. Чтобы понять, где находятся эти прослойки из хряща, рассмотрим основные части длинных трубчатых костей:

- Диафизом называется тело кости, ее средняя часть в виде трубки с круглым или треугольным сечением

- Эпифизы – концы кости. На них находятся суставные поверхности

- Метафизом называют часть кости между диафизом и эпифизом

- Апофизы – выступающие возвышения на костях. Их поверхность шероховатая, и, в отличие от эпифизов, они не участвуют в формировании суставов. К апофизам прикрепляются мышцы и связки

Зоны роста костей (их также называют физисами и эпифизарными пластинками) находятся между эпифизами и метафизами, а также возле апофизов. У детей они состоят из хрящевой ткани. Когда человек перестает расти, она замещается костной тканью. Это происходит до 20 лет: у мальчиков в среднем в 15–17 лет, а у девочек – в 13–15 лет. В детстве зоны роста являются слабыми местами: они менее прочны, чем сама кость, прикрепляющиеся к ней связки. В этих местах часто происходят специфические переломы. При сильном повреждении есть риск нарушения роста кости, но чаще всего эти переломы срастаются без последствий.

У детей они состоят из хрящевой ткани. Когда человек перестает расти, она замещается костной тканью. Это происходит до 20 лет: у мальчиков в среднем в 15–17 лет, а у девочек – в 13–15 лет. В детстве зоны роста являются слабыми местами: они менее прочны, чем сама кость, прикрепляющиеся к ней связки. В этих местах часто происходят специфические переломы. При сильном повреждении есть риск нарушения роста кости, но чаще всего эти переломы срастаются без последствий.

Причины повреждения зон роста

Повреждения физисов встречаются довольно часто: они составляют 30% от всех травм костей у детей. Но привести к ним может не только механическая травма, например, во время удара или падения. Существуют и другие причины:

- Физические факторы. Зоны роста костей у детей могут быть повреждены при обморожении. Другой повреждающий фактор – ионизирующие излучения (радиация). И речь тут не о ядерных бомбах или катастрофах на АЭС, а о лучевой терапии, которая проводилась в детстве по поводу онкологических заболеваний.

Повреждение эпифизарных пластинок во время облучения приводит к тому, что впоследствии конечность будет короче.

Повреждение эпифизарных пластинок во время облучения приводит к тому, что впоследствии конечность будет короче. - Некоторые химические соединения и лекарственные препараты. Например, известно, что на рост костей влияют определенные химиопрепараты.

- Хроническая травма, обусловленная частыми высокими нагрузками, повторяющимися движениями. Такие повреждения чаще всего встречаются у спортсменов.

Механическим травмам зон роста костей способствуют некоторые факторы:

- Подростковый возраст, когда происходит всплеск роста всего тела, включая опорно-двигательную систему.

- Пол. Статистика показывает, что повреждения физисов у мальчиков встречаются примерно в два раза чаще, чем у девочек.

- Высокая физическая активность. У таких детей связки и суставные капсулы из-за постоянных нагрузок становятся более прочными и стабильными. Остаются единственные слабые места, которые и страдают во время травм – зоны роста.

- Занятия некоторыми видами спорта – контактными, теми, в которых повышен риск падений и ударов. Например, это футбол, баскетбол, гимнастика, катание на велосипеде, санях, лыжах, скейтбординг.

- Некоторые заболевания, например, инфекционные процессы в костях, неврологические расстройства, приводящие к нарушению чувствительности и движений, наследственные патологии.

- Жестокое обращение с детьми, особенно в грудном возрасте, когда рост костей только начинается.

Симптомы

Симптомы возникают сразу после острой травмы или резкой чрезмерной нагрузки. Обычно они локализуются в области сустава, рядом с которым находится эпифизарная пластинка:

- Боль, усиливающаяся при попытке движений, ощупывании травмированного места

- Ограничение движений в суставе или их полная невозможность

- Если повреждена нога, то пострадавший не в состоянии полностью перенести на нее вес тела

- Если повреждена рука, то ее сложно удерживать на весу

- Отек

- Кровоизлияния под кожей

- В некоторых случаях возникает деформация

Важно! Установить точный диагноз на месте самостоятельно невозможно.Перелом в зоне роста кости зачастую сильно напоминает ушиб, вывих, растяжение или разрыв связок. Чтобы разобраться в характере повреждения и получить адекватную помощь, нужно доставить ребенка в травмпункт. Даже если травма кажется несерьезной, лучше перестраховаться.

Классификация переломов пластин

Выделяют три основные разновидности повреждений зон роста:

- Эпифизеолиз – перелом по линии эпифизарной пластинки. В этом случае нарушается только целостность хряща, и эпифиз отделяется от метафиза.

- Остеоэпифизеолиз или метаэпифизеолиз – это состояние, при котором вместе с эпифизом от кости отрывается часть метафиза. Обычно этот фрагмент имеет треугольную форму.

- Апофизеолиз – отрыв апофиза. Самый распространенный пример – повреждение наружного надмыщелка плечевой кости, к которому прикрепляются мышцы, главным образом разгибающие кисть.

В 1963 году двое канадских хирургов-ортопедов – Роберт Б. Салтер и У. Роберт Харрис – разработали классификацию травматических повреждений эпифизарных зон роста. Она была названа в честь авторов – классификацией Салтера–Харриса (часто эпифизеолизы и остеоэпифизеолизы тоже называют переломами Салтера–Харриса). Авторы выделили пять типов повреждений и обозначили их римскими цифрами I–V. Смысл в том, что чем больше цифра, тем выше риск нарушения роста кости:

Салтер и У. Роберт Харрис – разработали классификацию травматических повреждений эпифизарных зон роста. Она была названа в честь авторов – классификацией Салтера–Харриса (часто эпифизеолизы и остеоэпифизеолизы тоже называют переломами Салтера–Харриса). Авторы выделили пять типов повреждений и обозначили их римскими цифрами I–V. Смысл в том, что чем больше цифра, тем выше риск нарушения роста кости:

Тип I — Перелом, который проходит по ростковой зоне. Эпифиз отделяется от метафиза. — Встречается в 6% случаев.

Тип II — Перелом проходит по ростковой зоне и переходит на метафиз, не затрагивая эпифиз. В итоге часть метафиза отделяется вместе с эпифизом – в виде треугольного фрагмента, как показано на рисунке. — Встречается в 75% случаев.

Тип III — Перелом проходит по ростковой зоне и переходит на эпифиз, но не затрагивает метафиз. При этом, если перелом полный, эпифиз разделяется на два фрагмента. Повреждается суставной хрящ. — Встречается в 8% случаев.

Повреждается суставной хрящ. — Встречается в 8% случаев.

Тип IV — Перелом проходит через метафиз, ростковую зону и эпифиз, часто повреждается суставной хрящ. При переломах III и IV типов часто нарушается рост кости, функция сустава, поэтому при таких травмах требуется немедленная медицинская помощь. — Встречается в 10% случаев.

Тип V — Компрессионный перелом – когда ростковая зона сжимается. На снимках видно, что ее высота уменьшилась. Этот тип повреждений встречается редко, они возникают после ударов электрическим током, обморожений, облучения. Прогноз плохой, чаще всего кость перестает расти. — Встречается в 1% случаев.

Методы диагностики

Если у ребенка есть симптомы, напоминающие признаки перелома, диагноз подтверждают с помощью рентгенографии. Это простое и быстрое исследование, врач может получить готовые снимки уже через несколько минут. Современные аппараты обеспечивают высокую четкость и информативность изображений, низкую лучевую нагрузку на детский организм.

Проблема в том, что эпифизарные зоны роста состоят из хрящевой ткани, поэтому они не видны на рентгеновских снимках. Если не удается сделать однозначных выводов, то врач назначит снимок здоровой конечности на противоположной стороне тела, чтобы сравнить. Но даже после этого при переломах Салтера–Харриса I и V типов картина на рентгенограммах может казаться нормальной. Если у ребенка есть симптомы перелома, а снимки ничего не показывают, то врачи придерживаются такого правила: нужно наложить лонгет на поврежденную конечность и через некоторое время снова осмотреть пациента, повторить рентгенографию. Если был перелом, то на снимках станет виден процесс заживления кости.

КТ, МРТ и УЗИ чаще всего не требуются. К этим методам диагностики прибегают после тяжелых травм, когда нужно получить точную картину повреждений, которую не может обеспечить рентгенография.

К какому врачу обращаться?

Если ребенок получил травму, и возникло подозрение на перелом в зоне роста кости, нужно как можно быстрее обратиться в травмпункт к детскому травматологу. Если травма не тяжелая, и ребенок способен сам передвигаться, можно доехать на личном или общественном транспорте, такси. При серьезной травме лучше сразу вызвать «скорую помощь». Первая помощь заключается в том, что нужно обездвижить поврежденную конечность с помощью подручных материалов: примотать палку, дощечку, плотный картон и пр.

Если травма не тяжелая, и ребенок способен сам передвигаться, можно доехать на личном или общественном транспорте, такси. При серьезной травме лучше сразу вызвать «скорую помощь». Первая помощь заключается в том, что нужно обездвижить поврежденную конечность с помощью подручных материалов: примотать палку, дощечку, плотный картон и пр.

Как и все наши врачи, детские травматологи-ортопеды в клинике «Наше время» работают в соответствии с принципами доказательной медицины и применяют наиболее современные методы диагностики, лечения. Наши специалисты всегда готовы помочь.

Методы лечения

Чаще всего (более чем в 85% случаев) переломы в зоне роста кости успешно срастаются в течение 3–6 недель.

Но это не повод пускать ситуацию на самотек и надеяться, что «само заживет»! Даже если травма кажется несерьезной, отсутствие медицинской помощи или ее несвоевременное оказание сильно повышают риск развития осложнений.

Проще всего лечить переломы Салтера–Харриса I и II типов. Зачастую достаточно наложить гипсовый или полиуретановый лонгет. В ряде случаев требуется вправление (репозиция) отломков. Ее проводят закрытым способом – без разрезов, путем надавливания на отломки через кожу. У детей такие процедуры выполняют под общей анестезией. Используют препараты для легкого наркоза, после него быстро наступает пробуждение.

Зачастую достаточно наложить гипсовый или полиуретановый лонгет. В ряде случаев требуется вправление (репозиция) отломков. Ее проводят закрытым способом – без разрезов, путем надавливания на отломки через кожу. У детей такие процедуры выполняют под общей анестезией. Используют препараты для легкого наркоза, после него быстро наступает пробуждение.

При переломах Салтера–Харриса III и IV типов обычно требуется открытая репозиция – вправление отломков через разрез. Затем их скрепляют металлическими спицами или проволокой. Хирург должен действовать очень аккуратно (как, впрочем, и во время закрытой репозиции), чтобы не повредить зону роста.

Если диагностирован перелом V типа, то ребенок должен немедленно получить консультацию врача-ортопеда и в дальнейшем наблюдаться у него.

После всех видов репозиции и наложения лонгета спустя некоторое время (обычно 7–10 дней) врач приглашает на повторный осмотр, снова выполняют рентгенографию. Это нужно, чтобы проверить, как происходит заживление, не сместились ли отломки. По показаниям контрольные обследования могут быть назначены спустя 6 и 12 месяцев.

По показаниям контрольные обследования могут быть назначены спустя 6 и 12 месяцев.

Факторы заживления костной ткани при повреждении пластин роста

Некоторые факторы влияют на то, как будет протекать заживление после травмы, на степень восстановления формы и функции кости и на риск развития осложнений:

- Тяжесть повреждения. Чем сильнее разрушена зона роста, тем выше риск того, что кость не будет нормально расти, станет деформированной.

- Возраст ребенка. Чем младше пациент, тем к более серьезным последствиям приведет разрушение зоны роста.

- Тип перелома. Как мы уже упомянули выше, наиболее легкими являются I и II типы. При III и IV типах прогноз более серьезен, а при V типе он почти всегда неблагоприятен.

- Локализация травмы. Последствия наиболее серьезны при повреждениях зон роста в области коленного сустава. Они нередко приводят к укорочению, удлинению или деформации ноги.

В то же время, если повреждены зоны роста в области плечевого или лучезапястного суставов, то в большинстве случаев относительно быстро кость полностью восстанавливается и в дальнейшем нормально растет.

В то же время, если повреждены зоны роста в области плечевого или лучезапястного суставов, то в большинстве случаев относительно быстро кость полностью восстанавливается и в дальнейшем нормально растет. - Повреждение сосудов и нервов. Если оно имеется, то восстановление будет проходить хуже.

- Своевременность лечения зависит от родителей и врача. Взрослые должны как можно раньше понять, что ребенок получил серьезную травму, и доставить его в клинику. А доктор должен установить правильный диагноз и назначить оптимальное лечение.

- Сопутствующие состояния. Некоторые заболевания, неполноценное питание и другие факторы, ослабляющие организма, затрудняют и замедляют заживление после любых повреждений.

Возможные осложнения

К основным осложнениям травм ростковых зон относят:

- Укорочение кости – если ростковый хрящ был настолько разрушен, что больше не может обеспечивать рост кости

- Деформация кости – если была повреждена только часть хряща

- Нарушение подвижности в суставе, прилегающем к поврежденному сегменту

- Хронические боли

Многие из этих нарушений можно исправить. Например, при патологическом укорочении кости проводят операции по ее удлинению. Но лучше, конечно же, не дотягивать до таких последствий.

Например, при патологическом укорочении кости проводят операции по ее удлинению. Но лучше, конечно же, не дотягивать до таких последствий.

Мировой опыт показывает, что в целом при условии своевременного обнаружения и немедленного начала лечения прогноз при переломах ростковых зон благоприятный. Какие бы меры ни потребовались – просто лонгет и наблюдение, открытая или закрытая репозиция – лечение в большинстве случаев проходит успешно. В клинике «Наше время» вашему ребенку готовы оказать всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме.

Химический состав различных отделов длинных трубчатых костей при имплантации в них биогенного гидроксилапатита

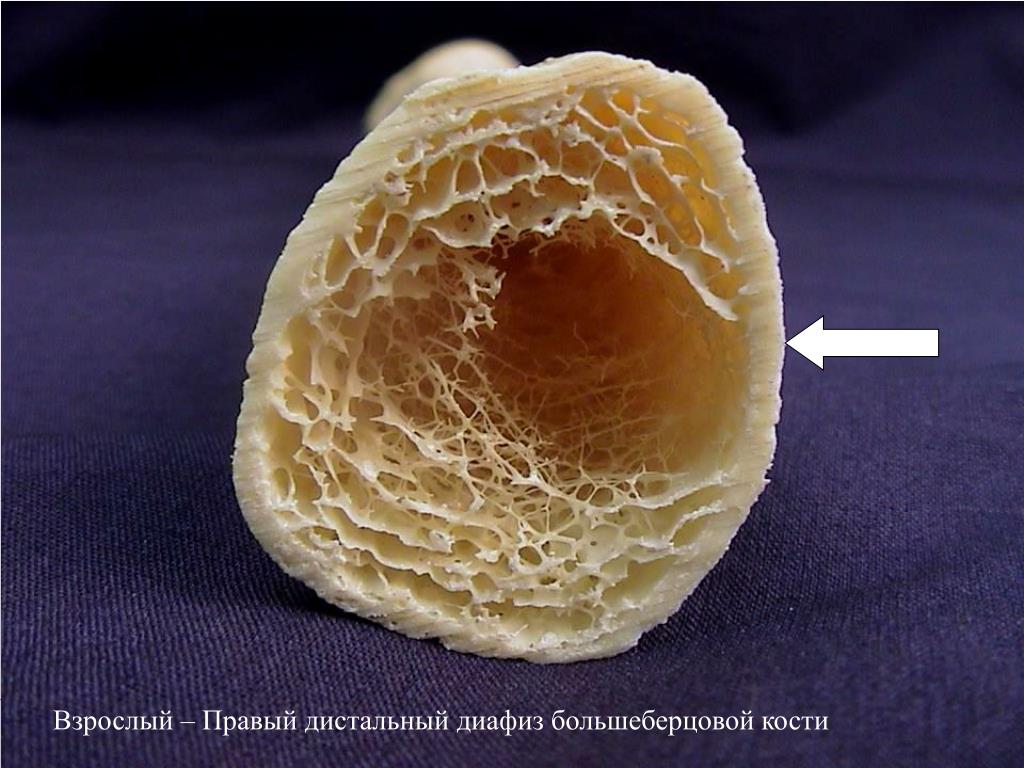

Кости скелета или костные органы устроены таким образом, что в зависимости от своей формы могут выполнять определенные функции и противостоять максимальной нагрузке при оптимальном минимуме строительного материала [1]. В состав костного органа, помимо костной ткани, формирующей губчатое и компактное костное вещество, входят также хрящевая ткань, надкостница, сосуды, нервы, а также костный мозг. При этом наиболее сложное строение имеют длинные трубчатые кости, в которых выделяют эпифизы, метафизы и диафиз.

При этом наиболее сложное строение имеют длинные трубчатые кости, в которых выделяют эпифизы, метафизы и диафиз.

В длинных трубчатых костях достаточно часто встречаются различные патологические процессы (костные кисты, опухоли, опухолеподобные состояния и др.), которые часто сопровождаются патологическими переломами, что в 75% случаев является первым симптомом болезни [2]. Естественно, в такой ситуации требуется своевременное хирургическое вмешательство и замещение образовавшегося в результате него костного дефекта пластическим материалом. Процессы перестройки имплантированного материала изучены достаточно подробно, но сведения о реакции костного органа в целом, а также различных его отделов в этих условиях практически не исследованы. Цель данного исследования – изучить в эксперименте на белых крысах изменения химического состава различных отделов большеберцовой кости (эпифизов, диафиза) при имплантации в проксимальный отдел диафиза биогенного материала на основе гидроксилапатита ОК-015.

Работа является фрагментом межкафедральной НИР Луганского государственного медицинского университета “Особенности роста, строения и регенерации трубчатых костей при пластике костных дефектов материалами на основе гидроксилапатита” (государственный регистрационный номер — 0103U006651).

Материал и методы

Исследования проведены на 105 белых крысах-самцах с исходной массой тела 135-145 г, распределенных на три группы: 1-ая группа — интактные животные, 2-ая группа – животные, которым с использованием эфирного масочного наркоза были сформированы сквозные костные дефекты на границе проксимального метафиза и диафиза большеберцовой кости (ББК) диаметром 2,2 мм [3]. Поскольку передне-задний размер ББК в этой области составляет у крыс данного возраста в среднем 3,5-3,6 мм, целостность костного органа и функциональная нагрузка на него сохранялась. В 3-ей группе в нанесенный дефект имплантировали блоки биогенного гидроксиапатита диаметром 2,2 мм, содержащего стеклофазу (материал ОК015). Все манипуляции на животных выполняли в соответствии с правилами европейской конвенции защиты позвоночных животных, использующихся в экспериментальных и других научных целях [4]. По истечении сроков эксперимента (от 7 до 180 дней) выделяли большеберцовые кости, разделяли область, соответствующую нанесенному дефекту, диафиз и эпифизы и исследовали их весовым методом [5]. Полученные цифровые данные обрабатывали методами вариационной статистики с использованием пакета Statistica 5.11 for Windows.

Все манипуляции на животных выполняли в соответствии с правилами европейской конвенции защиты позвоночных животных, использующихся в экспериментальных и других научных целях [4]. По истечении сроков эксперимента (от 7 до 180 дней) выделяли большеберцовые кости, разделяли область, соответствующую нанесенному дефекту, диафиз и эпифизы и исследовали их весовым методом [5]. Полученные цифровые данные обрабатывали методами вариационной статистики с использованием пакета Statistica 5.11 for Windows.

Результаты и обсуждение

У интактных животных в период с 7 по 180 дни наблюдения содержание воды в проксимальной метадиафизарной зоне большеберцовой кости (соответствующей зоне нанесения дефекта) уменьшалось с 31,69±0,59% до 26,25±0,81% (табл. 1). При этом содержание органических веществ в метадиафизарной зоне также уменьшалось за период наблюдения с 27,09±0,31% до 24,080,85%, а доля минеральных веществ возрастала от 41,61±0,72% до 49,68±0,38%. Такие изменения соответствуют возрастной динамике изменений минерального состава костного вещества у крыс репродуктивного возраста, описанной в литературе [6].

При нанесении сквозного дефекта диаметром 2,2 мм в области проксимального метадиафиза большеберцовой кости содержание воды в формирующемся регенерате к 7 дню эксперимента превосходило контрольные значения на 31,85%, к 15 дню – на 13,62% и к 30 дню – на 9,26% (р<0,05 во всех случаях). Удельное содержание органического компонента в области формирующегося регенерата к 7 дню наблюдения было меньше аналогичных показателей контрольной группы на 7,01%, после чего начинало возрастать, и к 15 и 30 дням превосходило показатели интактных животных на 6,70% и на 9,82% соответственно (р<0,05 во всех случаях). Доля минеральных веществ в формирующемся костном регенерате в период с 7 по 30 дни эксперимента была меньше, чем аналогичные показатели у интакных животных соответственно на 19,88%, 14,03% и 11,45% (р<0,05 во всех случаях).

В более поздние сроки наблюдения достоверные отклонения содержания воды, органических и минеральных веществ, в сравнении с показателями группы интактных животных не наблюдались. Такие изменения соответствуют описанной в литературе динамике изменений минерального состава костного вещества формирующегося регенерата [6]. При заполнении дефекта большеберцовой кости материалом ОК-015 содержание воды в костно-керамическом регенерате в период с 7 по 60 дни наблюдения было ниже, чем в группе с незаполненным дефектом, на 14,35% (р<0,05), 25,90% (р<0,05), 10,72% и 6,31% соответственно, что объясняется заполнением объема дефекта керамическим блоком. В дальнейшем достоверные отклонения не наблюдались.

Такие изменения соответствуют описанной в литературе динамике изменений минерального состава костного вещества формирующегося регенерата [6]. При заполнении дефекта большеберцовой кости материалом ОК-015 содержание воды в костно-керамическом регенерате в период с 7 по 60 дни наблюдения было ниже, чем в группе с незаполненным дефектом, на 14,35% (р<0,05), 25,90% (р<0,05), 10,72% и 6,31% соответственно, что объясняется заполнением объема дефекта керамическим блоком. В дальнейшем достоверные отклонения не наблюдались.

Содержание органических веществ в регенерате к 15, 30 и 90 дням было больше показателей группы интактных животных соответственно на 10,27% (р<0,05), 6,14% и 8,29% (р<0,05). В дальнейшем достоверные отклонения не наблюдались. При сравнении с показателями группы с незаполненным дефектом, содержание органических веществ было больше аналогичных показателей лишь к 60 дню – на 12,42% (р<0,05). Преобладание органического компонента в группе ОК015 в сравнении с группами интактных животных и с незаполненным дефектом, вероятно, объясняется наличием в имплантате стеклофазы, в результате резорбции которой, высвобождаются ионы кремния, которые позитивно влияют на процессы костеобразования. Содержание минеральных веществ в регенерате группы ОК015 было больше показателей группы с незаполненным дефектом в период с 7 по 30 дни – соответственно на 16,88%, 20,86% и 10,82% (р<0,05 во всех случаях), что объяснимо наличием керамического блока в области дефекта (то есть условиями эксперимента).

Содержание минеральных веществ в регенерате группы ОК015 было больше показателей группы с незаполненным дефектом в период с 7 по 30 дни – соответственно на 16,88%, 20,86% и 10,82% (р<0,05 во всех случаях), что объяснимо наличием керамического блока в области дефекта (то есть условиями эксперимента).

Наряду с изменениями химического состава регенерата изменялся состав всех остальных отделов большеберцовой кости (табл. 2-3). У интактных животных в ходе наблюдения, в период с 7 по 180 дни, содержание воды в эпифизах большеберцовой кости (представленных преимущественно губчатым костным веществом) снизилось от 38,38±0,93% до 31,25±0,81%. При этом удельное содержание органических веществ также понизилось с 29,14+0,53% до 24,88±0,87%, а доля минерального компонента возросла с 32,48±0,61% до 43,88±0,71%. За тот же период времени удельное содержание воды в диафизах большеберцовых костей интактных животных снизилось с 25,00±0,40% до 21,25±0,90%, а содержание органических веществ – с 25,05±0,55% до 23,27±0,52%; доля минерального компонента увеличилась с 49,95±0,88% до 55,48%.

Выявленные изменения совпадают с описанной динамикой химического состава костного вещества животных репродуктивного возраста [7]. Различия же в процентном содержании воды, органических и неорганических веществ в эпифизах и диафизах большеберцовых костей обусловлены тем, что эпифизы образованы преимущественно губчатым костным веществом, а диафизы – пластинчатым [1].

В том случае, когда в на границе проксимального метафиза и диафиза большеберцовых костей наносился сквозной дырчатый дефект диаметром 2,2 мм, содержание воды в эпифизах превосходило контрольные показатели в период с 7 по 60 дни эксперимента соответственно на 9,70%, 5,26%, 3,11% и 4,46% (р<0,05) соответственно. В компактном веществе диафизов доля воды также превосходила контрольные показатели с 7 по 60 дни эксперимента, но с большей амплитудой — соответственно на 16,04%, 11,26%, 14,29% и 18,08% (р<0,05 во всех случаях).

Содержание органического компонента в эпифизах большеберцовых костей данной группы к 7 дню эксперимента было на 7,04% (р<0,05) ниже, чем в группе интактных животных, к 15 дню возрастало на 5,22% (р<0,05), после чего достоверные отклонения не определялись. Следует отметить, что в поздние сроки эксперимента (90 и 180 дней) содержание органических веществ в эпифизах малодостоверно превосходило показатели интактных животных на 4,03-4,29%.

Следует отметить, что в поздние сроки эксперимента (90 и 180 дней) содержание органических веществ в эпифизах малодостоверно превосходило показатели интактных животных на 4,03-4,29%.

В диафизах большеберцовых костей животных группы с незаполненным дефектом содержание органических веществ в ходе всего периода наблюдения было меньше аналогичных контрольных показателей на 1,98-5,89%. При этом достоверные отклонения наблюдались лишь на 60 день, когда доля органического компонента в диафизах была меньше на 5,89% (р<0,05).

Содержание минеральных веществ в эпифизах в период с 7 по 30 дни эксперимента было меньше аналогичных значений группы интактных животных соответственно на 5,14%, 10,23% (р<0,05) и 6,50% (р<0,05). В диафизах той же группы доля минерального компонента был меньше, чем в контроле в период с 7 по 60 дни эксперимента – на 5,24%, 4,38%, 5,76% и 4,42% (р<0,05 во всех случаях).

В период с 90 по 180 дни достоверные отклонения содержания воды, органических и минеральных веществ в эпифизах и диафизах большеберцовых костей в сравнении с интактными животными не определялись.

При имплантации в область дефекта гидроксиапатитного материала ОК015 (3-я группа) содержание воды в эпифизах большеберцовых костей достоверно не изменялось, а в диафизах было меньше аналогичных показателей группы без имплантации к 15 и 60 дням – соответственно на 18,32% (р<0,05) и 12,80% (р<0,05).

Доля органических веществ в эпифизах большеберцовой кости группы ОК понижалась до 30 дня наблюдения, когда она была на 8,09% (р<0,05) меньше контрольных значений группы без имплантации, а к 60 дню уже превосходила их на 8,76% (р<0,05). В диафизах большеберцовых костей доля органического компонента превосходила показатели группы без имплантации к 7 и 15 дням – на 7,86% (р<0,05) и 10,46% соответственно.

Исследование содержание минерального компонента в эпифизах большеберцовых костей животных группы ОК к 15 и 30 дням эксперимента превосходили аналогичные показатели 2-й группы на 10,97% (р<0,05) и 7,49% (р<0,05) соответственно. В диафизах группы ОК доля минеральных веществ к 7 дню наблюдения была меньше, чем в группе без имплантации на 4,64% (р<0,05), что можно рассматривать как следствие ускорения процессов перестройки в компактном костном веществе диафизов группы ОК в сравнении с 2-й группой. В дальнейшем содержание минеральных веществ превосходило показатели группы с незаполненным дефектом к 15 и 60 дням – на 4,97% (р<0,05) и 5,90% соответственно.

В дальнейшем содержание минеральных веществ превосходило показатели группы с незаполненным дефектом к 15 и 60 дням – на 4,97% (р<0,05) и 5,90% соответственно.

Выводы

Таким образом, нанесение незаполненного дефекта на границе проксимального метафиза и диафиза большеберцовых костей сопровождается увеличением содержания воды, снижением содержания органического и минерального компонента в костном веществе как эпифизов, так и диафизов в период с 7 по 60 дни наблюдения. Различная выраженность отклонений объясняется, по-видимому, тем, что эпифизы образованы преимущественно губчатым костным веществом, а диафизы – компактным.

Имплантация гидроксиапатитного материала ОК015 в метадиафизарный дефект в сравнении с показателями группы с незаполненным дефектом для губчатого костного вещества эпифизов характеризуется уменьшением доли органического компонента в период до 30 дня наблюдения и увеличением ее же к 60 дню. При этом доля минерального компонента превосходит контрольные показатели в период до 30 дня эксперимента. В аналогичной ситуации в компактном веществе диафизов определяется снижение содержания воды к 15 и 60 дням наблюдения, увеличение содержания органических веществ к 7 и 15 дням, наряду с уменьшением его к 30 дню. Доля минерального компонента в компактном веществе диафизов в этих условиях уменьшается к 7 дню наблюдения и превосходит показатели группы без имплантации к 15 и 60 дням наблюдения.

В аналогичной ситуации в компактном веществе диафизов определяется снижение содержания воды к 15 и 60 дням наблюдения, увеличение содержания органических веществ к 7 и 15 дням, наряду с уменьшением его к 30 дню. Доля минерального компонента в компактном веществе диафизов в этих условиях уменьшается к 7 дню наблюдения и превосходит показатели группы без имплантации к 15 и 60 дням наблюдения.

Вероятно, это связано с тем, что при имплантации в область дефекта гидроксиапатиного материла ОК015, процессы репаративной регенерации протекают интенсивнее, чем в условиях незаполненного дефекта. Не следует исключать и тот факт, что диафиз находит ближе к зоне нанесенного дефекта, нежели эпифизы. Различия в направленности отклонений между костным веществом эпифизов и диафизов можно объяснить тем, что губчатое вещество эпифизов более динамично реагирует на условия эксперимента.

ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, РОСТА И ФОРМИРОВАНИЯ КОСТЕЙ СОБАК И КОШЕК Текст научной статьи по специальности «Ветеринарные науки»

УДК 619: 617. 3: 617-089.844

3: 617-089.844

Артемьев Дмитрий Алексеевич, к.в.н., доцент кафедры «Болезни животных и ВСЭ» ФГБОУВО Саратовский ГАУ, Россия, г. Саратов Козлов Сергей Васильевич, д.в.н., профессор кафедры «Болезни животных и ВСЭ» ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, Россия, г. Саратов Клоков Владимир Сергеевич, обучающийся 5 курса, ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, Россия, г. Саратов Бугаенко Дмитрий Алексеевич, обучающийся 5 курса ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, Россия, г. Саратов

ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, РОСТА И ФОРМИРОВАНИЯ КОСТЕЙ СОБАК И КОШЕК

Аннотация: Данная статья посвящена систематическим и сравнительным аспектам фило — и онтогенетического развития, роста и строения костей собак и кошек. Мы знаем, что кость (лат. os) — это твёрдый орган людей и позвоночных животных, состоящий из нескольких тканей, важнейшей из которых является костная. Кость выполняет опорно-механическую и защитную функции, является составной частью эндоскелета позвоночных, производит красные и белые кровяные клетки, сохраняет минералы.

Поэтому освещение особенностей развития, роста и строения костей, а также роли костей в поддержании гомеостаза кальция, кровоснабжении и биомеханических аспектов у кошек и собак, на сегодняшний день, является необходим для преподавателей, практикующих врачей и студентов.

Ключевые слова: кость, гемопоэз, остеоциты, остеобласты, остеокласты, диафиз, метафиз, эпифиз, остеон, Гаверсов канал, рост и развитие кости, эластичная деформация, точка разрыва, биомеханические свойства, перелом.

Annotation: This article is devoted to systematic and comparative aspects of the phylogenetic and ontogenetic development, growth and bone structure of dogs and cats. We know that bone (Latin os) is a solid organ of humans and vertebrates, consisting of several tissues, the most important of which is bone. Bone performs musculoskeletal and protective functions, is an integral part of the vertebrate endoskeleton, produces red and white blood cells, and preserves minerals.

Therefore, the coverage of the features of the development, growth and structure of bones, as well as the role of bones in maintaining calcium homeostasis, blood supply and biomechanical aspects in cats and dogs, today, is necessary for teachers, practitioners and students.

Keywords: bone, hematopoiesis, osteocytes, osteoblasts, osteoclasts, diaphysis, metaphysis, epiphysis, osteon, Haversov canal, bone growth and development, elastic deformation, rupture point, biomechanical properties, fracture.

Введение

Костная ткань является определенной разновидностью соединительной и опорной ткани и важнейшим хранилищем минеральных веществ в организме, поэтому информация о строении, а также росте и развитии является определяющей в практике ветеринарного врача.

Строение кости

Кость — является живой системой с определенными функциями, где основополагающими являются функции образования опорно-двигательного аппарата, на котором фиксируются мышцы, а также защиты внутренних органов. Совокупностью всех костей, хрящевой ткани и укрепляющих их связок называется скелетом [1; 2; 6; 17; 18].

Скелет характеризуется резервуаром костного мозга, где осуществляется гемопоэз — процесс создания новых клеток крови взамен погибающих и отмирающих, также принимает участие в обмене кальция в организме [11; 12;

19].

Как и любая ткань, кость состоит из клеточной структуры, включающая в себя остеобласты, остеокласты и остеоциты. Клетки, характеризующиеся мезенхимным происхождением регулирующие синтез, а также минерализацию основного вещества с дальнейшей резорбцией костной структуры, называются остеобластами. В процессе жизнедеятельности переходят в остеоциты. Клетки вовлеченные в процесс трансформации и резорбции костной ткани, происходящие из клеток моноцитарно-макрофагальной системы, являются остеокластами [6; 8; 17; 20].

Самыми молодыми клетками костной ткани являются остеобласты, которые синтезируют межклеточное вещество — матрикс. По мере накопления межклеточного вещества остеобласты замуровываются в нём и становятся остеоцитами [17].

Остеобласты с остеоцитами поддерживают сцепление между близко располагающимися клетками через канальцы, благодаря формированию компактного вещества. Данные клетки регулируют процесс гомеостаза кальция в крови, благодаря способности мобилизации кальция с краев лакун без значительной травматизации костных структур [1; 2; 6; 8; 11; 17].

Развитие и рост кости

Практически каждая кость осевого и периферического скелета изначально развивается как «хрящ», исключением являются определенные плоские кости черепа, превращающиеся благодаря эндохондральной оссификации в «кость» [1; 6; 8; 17; 21].

В первую очередь, это начинается в эмбриональном периоде благодаря формированию первичных центров оссификации в диафизах, а позже уже во вторичных центрах — в эпифизах [9].

Процесс окостенения не завершен при рождении, согласно рентгенограммам конечностей собак и кошек, которым пару недель с рождения, характеризуются пространства между костями с закругленными окончаниями, по причине неполной оссификацией хрящей [5; 10; 12; 13; 17].

Ближе к 5 — месячному возрасту значительная часть хрящей преобразуется в кость и только внутри зоны роста, а также в дистальных участках суставных хрящей сохраняется процесс эндохондрального окостенения. Данный возраст характерен тем, что несущие суставные хрящи каждого конца эпифизов отделены физисами от метафизов, это характерно для каждой трубчатой кости [10; 12; 13; 17; 22].

Самой удлиненной частью кости, сформированной между метафизами, является диафиз. Наружная поверхность кортикалов, на всем протяжении кости за исключением расположения суставного хряща или мест фиксации сухожилий, покрыта надкостницей, а внутренняя поверхность эндоостом [1; 5; 6; 17]. Изначально, процесс роста костей направлен в двух направлениях, во-первых, в диаметре диафизов, а во-вторых, увеличении диафизарной зоны и объема эпифизов. Данный процесс характеризуется эндохондральной оссификацией внутри ростковой зоны костей и внутренних слоев суставного хряща [17].

Гистологически, кость подразделяется на несколько зон. Зона покоя, прилегающая вплотную к эпифизу. Здесь расположены хондроциты, расположенные пучками с межклеточным веществом. Следующая зона — зона пролиферации, данная область характеризуется процессом митоза в хондроцитах. Данные клетки образуют колонки, располагающиеся одной линией вдоль продольной оси кости и в связи с аккумуляцией в них гликогена, а также процесса гипоксии, из-за отстранения клеток от питающей эпифизарной артерии, увеличиваются в размере переходя в зону гипертрофии [6; 11; 17; 23].

Дистальный отдел гипертрофии характеризуется минерализацией межклеточного вещества, что создает барьер для диффузии питательных веществ для хондроцитов от эпифиза. Гипоксия способствует гибели хондроцитов. Следующая зона характеризуется васкуляризацией кровеносных сосудов от центральной и периферических (метафизарных) артерий, вовлекающихся в поперечную балку с погибшими хондроцитами. Данный

процесс не характерен для продольных балок, из-за формирования ими костяка, с образованием сети внутренних трабекул [1; 6; 8; 17].

Остеопрогениторные клетки развиваются вместе капиллярной сетью. Несколько продольных пластинок секвестируются под действием остеокластов. Сверху балок остеобласты формируют ячейки остеоида, что приводит к образованию первичных трабекул, состоящие из ячеистого формата. Синергизм отложения и секвестрации клеточных элементов определяет процесс «моделирования» движение трабекул друг другу навстречу [6; 9; 14; 15; 16; 17].

Слияние первичных трабекул образуют вторичные, а далее и третичные трабекулы, что формирует трабекулярную структуру в интраметафизарной и эпифизарной области кости. Формирование трабекул ведет к образованию компактного вещества, определяющую основу диафиза. Единичные клетки, попадающие в компактное вещество преобразуются в остеоциты с оперативным образованием связей к близко располагающимися клетками посредством канальцев. Аналогичный алгоритм происходит в эпифизах с синергией пролиферацией хондроцитов в толще суставного хряща, в связи с этим происходит васкуляризация от эпифизарной артерии в область гипертрофии и расположения трабекул под моделирование [1; 6; 8; 17; 24].

Формирование трабекул ведет к образованию компактного вещества, определяющую основу диафиза. Единичные клетки, попадающие в компактное вещество преобразуются в остеоциты с оперативным образованием связей к близко располагающимися клетками посредством канальцев. Аналогичный алгоритм происходит в эпифизах с синергией пролиферацией хондроцитов в толще суставного хряща, в связи с этим происходит васкуляризация от эпифизарной артерии в область гипертрофии и расположения трабекул под моделирование [1; 6; 8; 17; 24].

На сегодняшний день, процессы, формирующие активность хондроцитов, кальцификацию, образование трабекул с моделированием, уже выяснены, в них входят биохимические и биомеханические факторы [11; 17].

Соматотропин (гормон роста) — влияет на синтез инсулиноподобного фактора 1, способность активизации зоны роста кости. Тестостерон и эстроген снижает пролиферацию хондроцитов и рост костной структуры. Витамин D с его метаболитом 1,25 — дигидроксихолекальциферолом определяют алгоритм минерализации межклеточного вещества сустава [11; 17].

Биомеханика формирования костной структуры выражается законом Вольффа: «кость здорового человека или животного адаптируется к нагрузкам, которым подвергается». Это значит, что количество и направление трабекул, положение эпифизов, диафиза и апофизов адаптируются к подвергающимся

воздействиям. Сформированная кость подвергается процессу «перестройки», постоянной работы последовательной резорбции и формирования костей «постоянное обновление» [5; 9; 11; 14; 15; 16].

Тем самым, скелет выполняет ряд функций: (а) участвует в процессе гомеостаза кальция, (б) регулирование своей структуры в соответствии с законом Вольффа, (в) регенерация повреждений и микротрещин. Множество факторов влияет на скорость данных процессов, в первостепенную очередь зависит от возрастного контингента животного, а также заполнения остеонами безостеональной части компактного вещества, благодаря работе режущих конусов [5; 9; 11; 14; 15; 16; 17].

В начале конуса располагаются остеокласты, которые «пробуравливают» отверстие диаметром 110-210 мкм. Сзади остеокластов скапливаются остеобласты по окружности зарождающейся кости. Образовавшийся туннель сформирован коническими ярусами кости с Гаверсовым каналом (остеон) в центре, где располагаются нервы и кровеносные сосуды. Множество Гаверсовых каналов идут вдоль продольной оси кости и стыкуются с каналами Вулкманна (поперечные каналы). Данный процесс непрерывен, старые остеоны меняются новыми [1; 8; 11; 17; 25].

Сзади остеокластов скапливаются остеобласты по окружности зарождающейся кости. Образовавшийся туннель сформирован коническими ярусами кости с Гаверсовым каналом (остеон) в центре, где располагаются нервы и кровеносные сосуды. Множество Гаверсовых каналов идут вдоль продольной оси кости и стыкуются с каналами Вулкманна (поперечные каналы). Данный процесс непрерывен, старые остеоны меняются новыми [1; 8; 11; 17; 25].

Кровоснабжение костей

Кровоснабжение сформированных костей происходит благодаря афферентным, эфферентным и промежуточным сосудам [1; 3; 4; 7; 11; 17; 21].

Афферентные сосуды, то что поступают в кость непосредственно, в них кровь поступает из главной питающей артерии, метафизарных артерий и сосудов надкостницы.

Главная питающая артерия внедряется сквозь поверхностный слой кости и подразделяется на восходящую и нисходящую медуллярные артерии с множеством маленькими ответвлениями. Кровь поступает к поверхности эндооста здорового диафиза [1; 3; 4; 6; 7; 11; 17].

Многочисленные метафизарные артерии окружают метафизы дистального и проксимального концов кости и далее распространяются по всей поверхности кости. Они создают анастомозы с медуллярными сосудами [1; 6].

Сосуды надкостницы рудиментированы, кроме мест фиксирования фасций и сухожилий. Данные места прикрепления анастомозируются с сосудами медуллярных артерий. Они обеспечивают кровью от 1/4 до 1/3 внешней части компактного слоя кости, лежащего под ней.

Эфферентные сосуды, то что отходят из кости непосредственно по сосудам метафизарной и периостальной венозной системы из метафизарной зоны и компактного слоя. Медуллярные артерии транспортируют кровь к периостальным сосудам, но кровь из компактного слоя, контактирующей с костным мозгом, выводится с помощью медуллярной веной [1; 3; 4; 6; 7; 11; 17;

19].

Сосудистая система периоста не снабжает компактный слой, где нет мягких тканей, даже несмотря на анастомозы при расстройстве медуллярного кровоснабжения, при этом сосуды надкостницы компенсировать данную работу не могут. подобные ветки по расположению к ростковой зоне кости [1; 6; 8; 11; 17].

подобные ветки по расположению к ростковой зоне кости [1; 6; 8; 11; 17].

Данная особенность несформировавшейся кости определяется тем, что сосуды, подходящие к эпифизу, не образуют коллатерали, однако такая способность есть, что в свою очередь, при механических повреждениях, делает

возможным появлению кровоизлияний. Наличие множества петель капилляров способствует развитию гематогенного остеомиелита, из-за внедрения микрофлоры [6; 17; 25].

Также, экстенсивное обогащение кровью надкостницы благодаря продольным артериям, а множество сосудов, выходящие от них, снабжают кровью высокоактивный камбиальный слой надкостницы [1; 3; 4; 6; 7; 8; 17].

Роль костей в поддержании гомеостаза кальция

Роль костей в поддержании гомеостаза кальция невелика в сравнении с почками, тонким и толстым отделом кишечника. В разные временные периоды организма зависимость в кальции повышается, например, в период лактации. Благодаря тонкому слою неминерализованного коллагена, расположенного между поверхности многих костей и слоев остеобластов, остеокласты, ответственные за резорбцию, не имеют контакта с костью и не могут активировать процесс [6; 11; 17].

В случае понижения уровня кальция в сыворотке крови содержание паратиреоидного гормона (ПТГ) повышается, рецепторы для этого гормона располагаются на остеобластах. Благодаря взаимодействия ПТГ на остеобласты приводит к преобразованию их формы, а также возможности к освобождению коллагеназы, которая инактивирует коллагеновый слой, оголяя поверхность кости. Плазматическая мембрана остеокласта соприкасаясь с костью, благодаря ворсинчатой каемки, приводит к увеличению зоны контакта. При этом ионы водорода выталкиваются из клетки через каемку и понижается рН окружающей среды, в свою очередь это способствует лизису минерального содержимого межклеточного вещества. Данный процесс определяет возможность всасывания ионов кальция и их доставку в тканевую жидкость, а далее и в кровеносную систему [6; 11; 20].

Через ворсинчатую каемку транспортируются ферменты лизосом, они уменьшают концентрацию органических компонентов межклеточного вещества и способствуют облегчению рассасыванию минеральных солей. Дефекты

Дефекты

костного вещества, разрушенного в результате деятельности сплошного слоя остеокластов, получили название гаушиповых лакун [6; 8; 11; 17].

Биомеханические свойства кости

Биомеханические свойства кости можно объяснить с точки зрения физических параметров кости. При приложении силы к определенному объекту, он изменится (деформируется), а корреляция между данными параметрами может быть занесена на график, определенна кривой силы или деформации (рис. 1а).

Рис. 1. (а) Кривая усилия — деформации, объясняющая структурные свойства кости. (б) Кривая напряжения-растяжения, объясняющая физические свойства кости.

Все что ниже кривой это мера энергопоглащении данной структурой при приложении к ней силы, а при устранении работы малых сил, происходит возвращение исходной формы (эластичная деформация). При усиленных воздействующих сил регистрируется точка, когда возвращение в исходное состояние не происходит — точка прогиба (пластичная деформация) [6; 10; 12; 13]. Так же есть вариант, когда энергия (сила), не способна поглотиться благодаря деформации объектом, в результате происходит разрыв (точка разрушения). Деформацию в объекте можно интерпретировать как растяжение (изменение в длине на единицу длины), также данное растяжение формирует внутреннее напряжение (сила на единицу площади). Данные две математические структуры определены друг другом и наблюдаются в двух вариациях: урезанной и нормальной [6; 10; 13; 24]. Нормальное растяжение создает сжатие структуры из-за формирования напряжения, действующая перпендикулярно к поверхности. Урезанное создает угловую деформацию (вращение), действующая параллельно поверхности объекта. Зависимость растяжения и напряжения характеризует физические свойства структуры (рис. 1б).

Деформацию в объекте можно интерпретировать как растяжение (изменение в длине на единицу длины), также данное растяжение формирует внутреннее напряжение (сила на единицу площади). Данные две математические структуры определены друг другом и наблюдаются в двух вариациях: урезанной и нормальной [6; 10; 13; 24]. Нормальное растяжение создает сжатие структуры из-за формирования напряжения, действующая перпендикулярно к поверхности. Урезанное создает угловую деформацию (вращение), действующая параллельно поверхности объекта. Зависимость растяжения и напряжения характеризует физические свойства структуры (рис. 1б).

Данная кривая похоже с кривой деформации, только точка прогиба определяется как предел прочности. Площадь, находящаяся под кривой является мерой энергии преобразованной объектом как при напряжении, так и растяжении. Градиент кривой в зоне эластичной деформации является мерой жесткости (модуль Юнга). Изучая кость, следует понимать, что структурные или физические параметры не постоянны и одинаковы. Сотоподобная трабекулярная сеть в губчатом веществе, при сжатии, кривая напряжения -растяжения вначале характеризует эластичные свойства, после попадает в поле пластической деформации, из-за усиливающегося коллапса трабекулярной сети перед разрушением. Губчатое веществ, из-за разрыва трабекул, рушится при растяжении и незначительных нагрузках. Губчатое вещество кости

Сотоподобная трабекулярная сеть в губчатом веществе, при сжатии, кривая напряжения -растяжения вначале характеризует эластичные свойства, после попадает в поле пластической деформации, из-за усиливающегося коллапса трабекулярной сети перед разрушением. Губчатое веществ, из-за разрыва трабекул, рушится при растяжении и незначительных нагрузках. Губчатое вещество кости

адаптировано к сжатию, также данная функция возможна в метафизах, где часто создаются силы сжатия [6; 10; 12; 13; 17].

Более плотным является компактное вещество, чем губчатое, обладающее варьирующими свойствами определенные уровнем и направленностью действия нагрузки. Появление и возрастание эластичного модуля и предела прочности пропорциональна нагрузки на кость. Таким образов, объем поглощаемой системой энергии, до точки ее разрушения тем больше, как быстро прикладывается нагрузка [1; 6; 10]. Данные свойства называются вязко-эластичными. При перпендикулярной нагрузке к остеонам и компактному слою, кость определяется как хрупкая субстанция, с малой способностью пластической деформации, по сравнению с нагрузкой, приложенной параллельно остеонам. Сила, разрушающая кость в продольном векторе превышает силу приложенная в поперечном направлении. Растущие кости устойчивее к переломам благодаря поглощённой энергии посредством деформации в силу низкой величины модуля эластичности. Приспособление кости к нагрузке из-за принятия определенной формы, является успешным преодолением приложенных сил. Данная устойчивость кости формируется благодаря пьезоэлектрическому эффекту в результате образования электрических потенциалов, генерируемых растяжением внутри кости [11; 12; 13; 17].

Сила, разрушающая кость в продольном векторе превышает силу приложенная в поперечном направлении. Растущие кости устойчивее к переломам благодаря поглощённой энергии посредством деформации в силу низкой величины модуля эластичности. Приспособление кости к нагрузке из-за принятия определенной формы, является успешным преодолением приложенных сил. Данная устойчивость кости формируется благодаря пьезоэлектрическому эффекту в результате образования электрических потенциалов, генерируемых растяжением внутри кости [11; 12; 13; 17].

Представление сущности данных биомеханических параметров кости поможет понимать алгоритмы переломов костей, при превышающей предел прочности приложенной силой (рис. 2).

Растяжение

Сжатие

Искривление

Вращение

Рис. 2. Варианты взаимосвязи между направлениями приложенных сил на кость и типами переломов, появляющихся в результате их воздействия.

Сила растяжения способствует поперечной линии перелома, когда сжатие способствует образованию косой линии, так как кости немного искривлены, а так как вектор растяжения и сжатия в бок, формируется изгиб (угол), где имеется сжатие. Сила, вызывающая формирование кривизны, характеризует растяжение и сжатие на противоположной стороне. Перелом в поперечном направлении со стороны формирования напряжения более косой, когда на противоположную сторону действует сила сжатия [6; 11; 12; 13; 17]. При нескольких косых плоскостных переломах на сжимаемой стороне результатом является отломок в форме бабочки. Растяжение при разности формы кости формирует винтообразный перелом, чаще в большеберцовой, плечевой и бедренной костях, так как в диафизах имеется анатомический изгиб вокруг продольной оси. В практике ветеринарного врача травматолога — ортопеда встречаются клинические случаи, когда воздействующая сила приводит к одновременному растяжению, сжатию, изгибанию и вращению кости и перелом является «смесью» видов. Определение главенствующей силы влияющая на формирование перелома будет определять выбор дальнейшего остеосинтеза. Сама модель перелома дает исчерпывающую информацию повреждения [1; 2; 6; 12; 13; 21]. Сформировавшиеся кости при кратковременной нагрузке поглощают превалирующее количество энергии перед точкой разрыва (перелома).

Сила, вызывающая формирование кривизны, характеризует растяжение и сжатие на противоположной стороне. Перелом в поперечном направлении со стороны формирования напряжения более косой, когда на противоположную сторону действует сила сжатия [6; 11; 12; 13; 17]. При нескольких косых плоскостных переломах на сжимаемой стороне результатом является отломок в форме бабочки. Растяжение при разности формы кости формирует винтообразный перелом, чаще в большеберцовой, плечевой и бедренной костях, так как в диафизах имеется анатомический изгиб вокруг продольной оси. В практике ветеринарного врача травматолога — ортопеда встречаются клинические случаи, когда воздействующая сила приводит к одновременному растяжению, сжатию, изгибанию и вращению кости и перелом является «смесью» видов. Определение главенствующей силы влияющая на формирование перелома будет определять выбор дальнейшего остеосинтеза. Сама модель перелома дает исчерпывающую информацию повреждения [1; 2; 6; 12; 13; 21]. Сформировавшиеся кости при кратковременной нагрузке поглощают превалирующее количество энергии перед точкой разрыва (перелома). Иногда данной энергии достаточно для массивных повреждениях

Иногда данной энергии достаточно для массивных повреждениях

близлежащих мягких тканей. Определив степень нарушения целостности кости на рентгенограмме, возможно оценить тяжесть травматизации мягких тканей.

При данных условиях повреждения возможно обосновать вектор силы, воздействующий на кость, но необходимо помнить о возможности перелома больной кости (патологический перелом).

Заключение

Подводя итоги, мы понимаем, что кость образуется либо непосредственно из мезенхимы (перепончатый остеогенез), либо опосредованно на основе хрящевой модели кости (хрящевой остеогенез).

При обоих видах оссификации возникает примитивная (грубоволокнистая) костная ткань, своеобразная костная сеть. Позднее происходит замещение этой опорной ткани пластинчатой костной тканью, обладающей более высокими механическими свойствами.

Достаточно важными аспектами в формировании и функционирования костей являются кровоснабжение и биомеханических свойства каждой кости у собак и кошек.

Библиографический список:

1. Анатомия собаки и кошки (Колл.авторов) / Пер. с нем. Е. Болдырева, И. Кравец. — 2-е изд., испр. — М.: Аквариум Принт, 2014. — 580 с.