Семья как важнейший фактор социализации личности — NovaInfo 46

- Салимгареева Д.С.

Башкирский государственный аграрный университет

Опубликовано

Раздел: Социологические науки

Просмотров за месяц: 27

CC BY-NC

Аннотация

Статья посвящена одному из важнейших факторов социализации личности – семье. Институт семьи можно рассматривать в качестве модели и формы базового жизненного тренинга личности.

Ключевые слова

ВЗАИМООТНОШЕНИЕ, СОЦИАЛЬНЫЙ ОПЫТ, ЛИЧНОСТЬ, КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СЕМЬЯ, СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ, ПОВЕДЕНИЕ

Текст научной работы

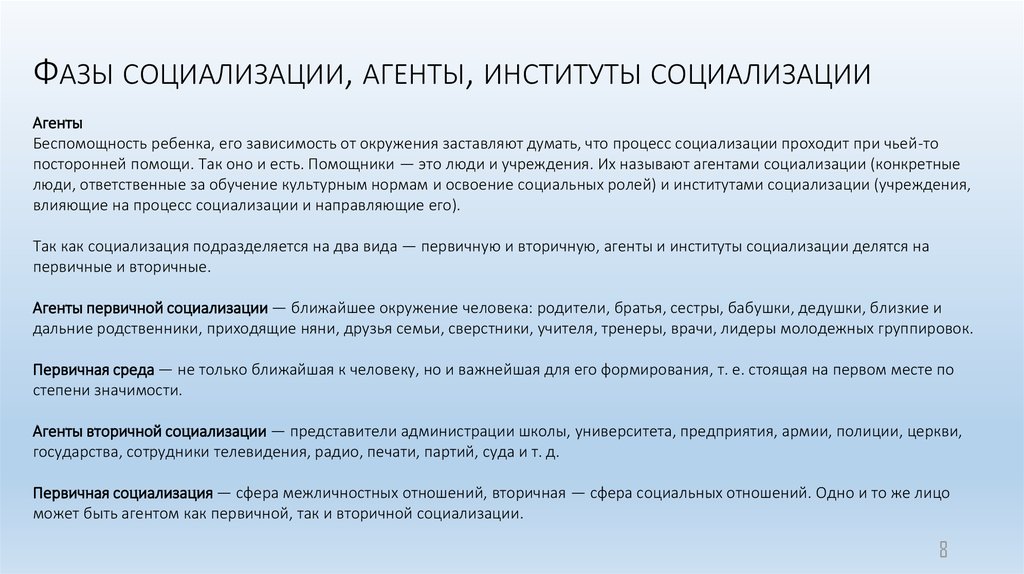

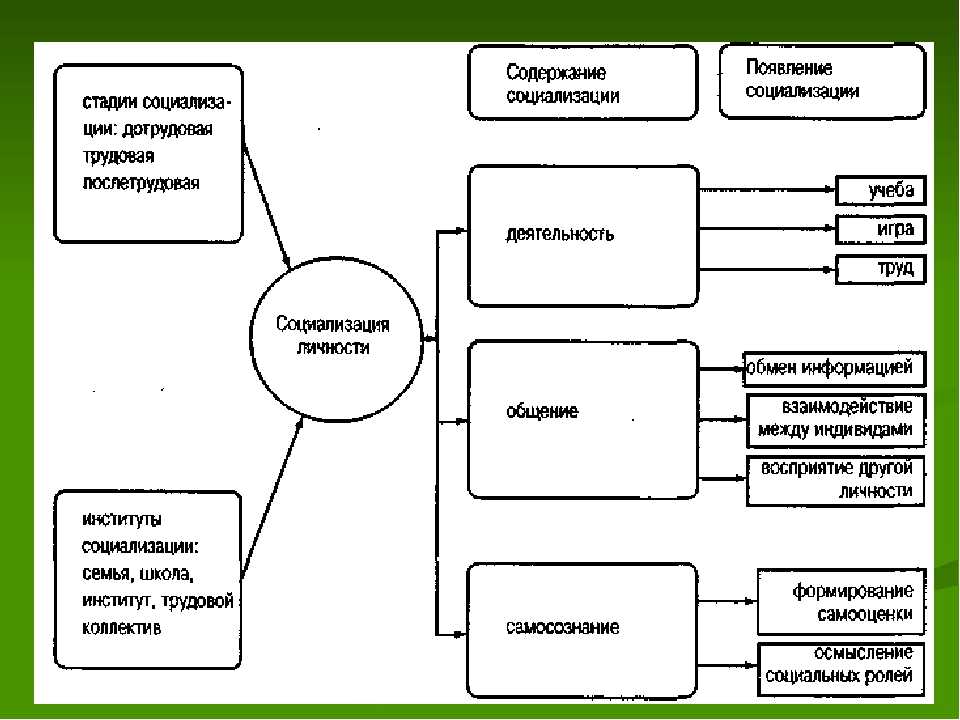

Семья является важнейшим институтом социализации личности. Именно в семье человек получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, факторов социализации личности. Семью можно рассматривать в качестве модели и формы базового жизненного тренинга личности [1].

Именно в семье человек получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, факторов социализации личности. Семью можно рассматривать в качестве модели и формы базового жизненного тренинга личности [1].

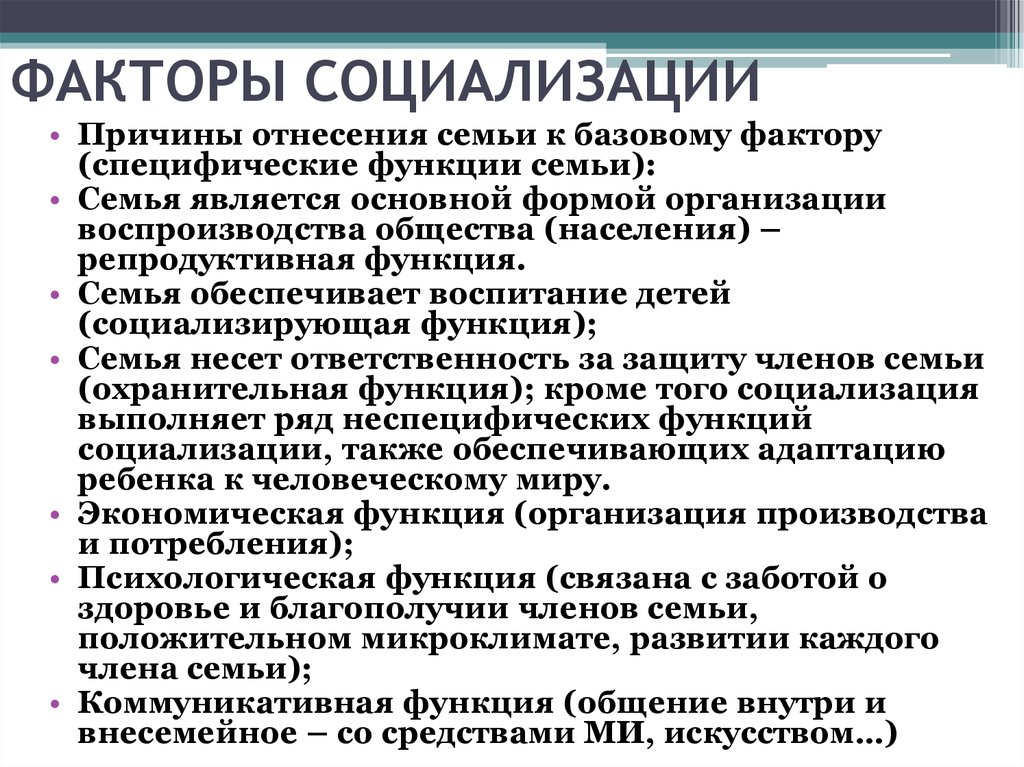

Семья, как социальный институт, играет первостепенную роль в обеспечении жизнедеятельности общества и выполняет следующие функции репродуктивную, воспитательную, экономическую, бытовую и рекреационную. Безусловно, важнейшей функцией семьи, наряду с репродуктивной, является воспитательная. В этом заключается, на наш взгляд, главное предназначение семьи [2; 3; 4]. Давно известно, что для нормального, полноценного развития ребенка семья жизненно необходима, и ее нельзя заменить никакими другими институтами или общественными учреждениями. Психологи и педагоги отмечают, что если с рождения до трех лет ребенок лишен достаточного количества внимания, заботы, тепла, непосредственного эмоционального контакта с взрослыми и прежде всего с матерью, то естественное протекание формирования многих социально значимых качеств детей нарушается, растягивается на продолжительное время, а в некоторых случаях блокируется полностью, становится невосполнимым [5; 6].

Психологи и педагоги отмечают, что если с рождения до трех лет ребенок лишен достаточного количества внимания, заботы, тепла, непосредственного эмоционального контакта с взрослыми и прежде всего с матерью, то естественное протекание формирования многих социально значимых качеств детей нарушается, растягивается на продолжительное время, а в некоторых случаях блокируется полностью, становится невосполнимым [5; 6].

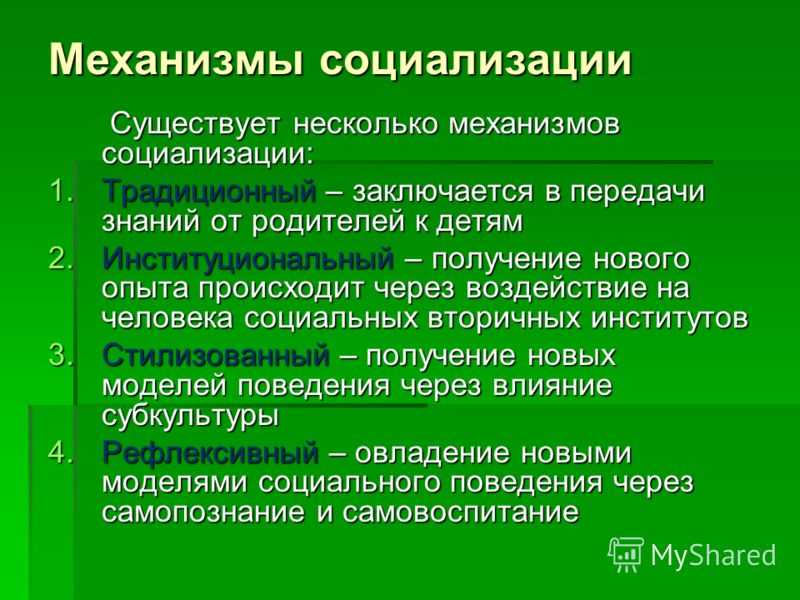

Социализация в семье происходит как в результате целенаправленного процесса воспитания, так и по механизму социального научения. В свою очередь сам процесс социального научения также идет по двум основным направлениям. С одной стороны, приобретение социального опыта идет в процессе непосредственного взаимодействия ребенка с родителями, братьями и сестрами, а с другой, – социализация осуществляется за счет наблюдения особенностей социального взаимодействия других членов семьи между собой. Кроме того, социализация в семье может осуществляться также посредством особенного механизма социального научения, который получил название викарное научение. Оно связано с усвоением социального опыта за счет наблюдения научения других. Изучение влияния стиля родительского поведения на социальное развитие детей посвящено множество исследований. Рассмотрим результаты одного из них (Д. Баумринд). В процессе исследования было выделено три группы детей. Первую группу составили дети, у которых отмечался высокий уровень независимости, зрелости, уверенности в себе, активности, сдержанности, любознательности, дружелюбия и умения разбираться в окружающей обстановке (модель I).

Оно связано с усвоением социального опыта за счет наблюдения научения других. Изучение влияния стиля родительского поведения на социальное развитие детей посвящено множество исследований. Рассмотрим результаты одного из них (Д. Баумринд). В процессе исследования было выделено три группы детей. Первую группу составили дети, у которых отмечался высокий уровень независимости, зрелости, уверенности в себе, активности, сдержанности, любознательности, дружелюбия и умения разбираться в окружающей обстановке (модель I).

Вторую группу образовали дети, недостаточно уверенные в себе, замкнутые и недоверчивые (модель II). Третью группу составили дети, которые менее всего были уверены в себе, не проявляли любознательности, не умели сдерживать себя (модель III). Были рассмотрены четыре параметра поведения родителей по отношению к ребенку: контроль, требование зрелости, общение, доброжелательность. Контроль, то есть попытка влиять на деятельность ребенка. При этом определялась степень подчиненности ребенка требованиям родителей. Требование зрелости: оказание родителями давления на ребенка с целью заставить его действовать на пределе своих умственных возможностей, высоком социальном и эмоциональном уровне. Общение: использование родителями убеждения, для того чтобы добиться от ребенка уступки, выяснение его мнения или отношения к чему-либо. Доброжелательность: насколько родители проявляют заинтересованность в ребенке (похвала, радость от его успехов), теплоту, любовь, заботу, сострадание по отношению к нему [7; 8].

Требование зрелости: оказание родителями давления на ребенка с целью заставить его действовать на пределе своих умственных возможностей, высоком социальном и эмоциональном уровне. Общение: использование родителями убеждения, для того чтобы добиться от ребенка уступки, выяснение его мнения или отношения к чему-либо. Доброжелательность: насколько родители проявляют заинтересованность в ребенке (похвала, радость от его успехов), теплоту, любовь, заботу, сострадание по отношению к нему [7; 8].

Модель поведения I. Родители, дети которых следовали модели поведения I, набрали наибольшее количество очков по всем четырем признакам. Они относились к своим детям нежно, с теплотой и пониманием, доброжелательно, много с ними общались, контролировали детей, требовали осознанного поведения. И хотя родители прислушивались к мнениям детей, уважали их независимость, они не исходили только лишь из желания детей. Родители придерживались своих правил, прямо и ясно объясняя мотивы собственных требований. Родительский контроль сочетался с безусловной поддержкой желания ребенка быть самостоятельным и независимым. Эта модель была названа моделью авторитетного родительского контроля.

Родительский контроль сочетался с безусловной поддержкой желания ребенка быть самостоятельным и независимым. Эта модель была названа моделью авторитетного родительского контроля.

Модель поведения II. Родители, дети которых следовали модели поведения II, имели более низкие оценки по выделенным параметрам, они больше полагались на строгость и наказания, относились к детям с меньшей теплотой, меньшим сочувствием и пониманием, редко общались с ними. Они жестко контролировали своих детей, легко применяли свою власть, не побуждали детей выражать свое собственное мнение. Эта модель была названа властной.

Модель поведения III. Родители, дети которых следовали модели поведения III, были снисходительными, нетребовательными, неорганизованными, имели плохо налаженный быт. Они не поощряли детей, относительно редко и вяло делали замечания, не обращали внимания на воспитание независимости ребенка и его уверенности в себе. Эта модель была названа снисходительной.

Любая деформация семьи приводит к негативным последствиям в развитии личности ребенка. Можно выделить два типа деформации семьи: структурную и психологическую. Структурная деформация семьи есть не что иное, как нарушение ее структурной целостности, что в настоящее время связывается с отсутствием одного из родителей (когда-то ранее о такой деформации говорили и при отсутствии в семье бабушек и дедушек). Психологическая деформация семьи связана с нарушением системы межличностных отношений в ней, а также с принятием и реализацией в семье системы негативных ценностей, асоциальных установок и т.п. Существует достаточно много исследований, описывающих влияние фактора неполной семьи на личность ребенка [9]. Так установлено, что мальчики гораздо острее девочек воспринимают отсутствие отца. В таких семьях мальчики более беспокойны, более агрессивны и задиристы. Особенно сильно заметна разница между мальчиками в семьях с отцами и без них в первые годы жизни детей.

В одном из исследований было показано, что двухлетние дети, чьи отцы умерли еще до их рождения, живя с матерями-вдовами, были менее самостоятельны, проявляли тревожность и агрессивность в большей степени, чем дети, у которых были отцы (П. Массен, Дж.Конджер и др., 1987). При изучении детей старшего возраста выяснилось, что поведение мальчиков, чье детство прошло без отцов, было менее мужественным в сравнении с теми, у кого были отцы. С другой стороны оказалось, что поведение и личностные особенности девочек, выросших только с матерями, мало чем отличается от тех, кто жил в полной семье. Но в интеллектуальной деятельности обнаруживается разница. Долгое время считалось, что структурная деформация семьи является важнейшим фактором, ответственным за нарушение личностного развития ребенка. Это подтверждалось и статистическими данными (как зарубежными, так и отечественными), из которых следовало, что выборки подростков просоциальной и асоциальной, в том числе и криминальной направленности существенно отличаются между собой по критерию «полная – неполная семья».

Массен, Дж.Конджер и др., 1987). При изучении детей старшего возраста выяснилось, что поведение мальчиков, чье детство прошло без отцов, было менее мужественным в сравнении с теми, у кого были отцы. С другой стороны оказалось, что поведение и личностные особенности девочек, выросших только с матерями, мало чем отличается от тех, кто жил в полной семье. Но в интеллектуальной деятельности обнаруживается разница. Долгое время считалось, что структурная деформация семьи является важнейшим фактором, ответственным за нарушение личностного развития ребенка. Это подтверждалось и статистическими данными (как зарубежными, так и отечественными), из которых следовало, что выборки подростков просоциальной и асоциальной, в том числе и криминальной направленности существенно отличаются между собой по критерию «полная – неполная семья».

В настоящее время все большее внимание уделяется фактору психологической деформации семьи. Многочисленные исследования убедительно свидетельствуют, что психологическая деформация семьи, нарушение системы межличностных отношений и ценностей в ней оказывают мощнейшее влияние на негативное развитие личности ребенка, подростка, приводя к различным личностным деформациям – от социального инфантилизма до асоциального и делинквентного поведения. Дисгармоничное развитие некоторых черт характера ребенка может быть обусловлено особенностями семейных взаимоотношений. Недооценка родителями особенностей характера детей может способствовать не только усилению конфликтности семейных отношений, но и приводить к развитию неврозов, формированию психопатических развитий на базе акцентуированных черт. Некоторые типы акцентуаций наиболее чувствительно реагируют или особенно уязвимы в отношении определенных типов семейных отношений. В этом плане можно выделить несколько типов неправильного воспитания (А.Е.Личко) [10].

Дисгармоничное развитие некоторых черт характера ребенка может быть обусловлено особенностями семейных взаимоотношений. Недооценка родителями особенностей характера детей может способствовать не только усилению конфликтности семейных отношений, но и приводить к развитию неврозов, формированию психопатических развитий на базе акцентуированных черт. Некоторые типы акцентуаций наиболее чувствительно реагируют или особенно уязвимы в отношении определенных типов семейных отношений. В этом плане можно выделить несколько типов неправильного воспитания (А.Е.Личко) [10].

Гипопротекция – недостаток опеки и контроля, истинного интереса к делам, волнениям и увлечениям подростка. Особенно неблагоприятны при акцентуациях по гипертимному, неустойчивому типу и конформному типам.

Доминирующая гиперпротекция – чрезмерная опека и мелочный контроль. Не приучает к самостоятельности и подавляет чувство ответственности и долга. Особенно неблагоприятна для акцентуаций по психастеническому, сенситивному и астеническому типам, усиливает у них астенические черты. У гипертимных подростков приводит к резкой реакции эмансипации.

У гипертимных подростков приводит к резкой реакции эмансипации.

Потворствующая гиперпротекция – недостаток надзора и некритическое отношение к нарушениям поведения у подростков. Этим культивируются неустойчивые и истероидные черты.

Воспитание «в культе болезни» – болезнь ребенка, даже незначительное недомогание предоставляет ребенку особые права и ставит его в центр внимания семьи. Культивируется эгоцентризм и рентные установки.

Эмоциональное отвержение – ребенок ощущает, что им тяготятся. Тяжело сказывается на лабильных, сенситивных и астенических подростках, усиливая черты этих типов. Возможно заострение черт и у эпилептоидов.

Условия жестких взаимоотношений – срывание зла на подростке и душевная жестокость. Способствует усилению черт у эпилептоидов и развитию эпилептических черт на основе конформной акцентуации.

Условия повышенной эмоциональной ответственности – на ребенка возлагаются недетские заботы и завышенные ожидания. Очень чувствительным оказывается психастенический тип, черты которого заостряются и могут переходить в психопатическое развитие или невроз.

Очень чувствительным оказывается психастенический тип, черты которого заостряются и могут переходить в психопатическое развитие или невроз.

Противоречивое воспитание – несовместимые воспитательные подходы различных членов семьи. Такое воспитание может оказаться особенно травмирующим для любых типов акцентуаций.

Отношение к семье в ходе взросления меняется. В процессе социализации группа ровесников в значительной степени замещает родителей («обесценивание» родителей – по выражению X. Ремшмидта). Перенос центра социализации из семьи в группу ровесников приводит к ослаблению эмоциональных связей с родителями. Необходимо заметить, что замечания относительно «обесценивания» родителей в подростковом и юношеском возрасте являются очень распространенными и даже, можно сказать, стали общим местом. Например, для подросткового возраста описана специальная поведенческая особенность «реакция эмансипации». Сделаны даже попытки объяснить ее с эволюционно-биологической точки зрения. Все это верно как общее направление возрастного развития личности. Однако глобализация этих представлений, гиперболизация идеи о «замещении родителей» группой сверстников мало соответствует реальной психологической картине.

Все это верно как общее направление возрастного развития личности. Однако глобализация этих представлений, гиперболизация идеи о «замещении родителей» группой сверстников мало соответствует реальной психологической картине.

Имеются данные, что хотя родители как центр ориентации и идентификации отступают в этом возрасте на второй план, это относится лишь к определенным областям жизни. Для большинства молодых людей родители, и особенно мать, остаются главными эмоционально близкими лицами. Так, в одном исследовании немецких ученых было показано, что в проблемных ситуациях наиболее эмоционально близким, доверенным лицом для подростка, прежде всего, служит мать, а затем, в зависимости от ситуации в разной последовательности – отец, подруга или друг. В другом исследовании, выполненном на отечественной выборке, старшеклассники ранжировали, с кем они предпочли бы проводить свое свободное время – с родителями, с друзьями, в компании сверстников своего пола, в смешанной компании и т.д. Родители оказались у юношей на последнем (шестом) месте, у девушек – на четвертом месте. Однако, отвечая на вопрос, «С кем бы ты стал советоваться в сложной житейской ситуации?» – и те и другие поставили на первое место мать. На втором месте у мальчиков оказался отец, у девочек – друг, подруга. Иначе говоря, как заметил по поводу этих результатов психолог И.С. Кон, с друзьями приятно развлекаться, но в трудную минуту лучше обратиться к маме.

Однако, отвечая на вопрос, «С кем бы ты стал советоваться в сложной житейской ситуации?» – и те и другие поставили на первое место мать. На втором месте у мальчиков оказался отец, у девочек – друг, подруга. Иначе говоря, как заметил по поводу этих результатов психолог И.С. Кон, с друзьями приятно развлекаться, но в трудную минуту лучше обратиться к маме.

Последние данные, полученные на выборках современных подростков, юношей и девушек подтверждают эту тенденцию. Как показано в одном таком исследовании (А.А.Реан, М.Ю.Санникова), в системе отношений личности к социальному окружению, в том числе определялось и отношение к сверстникам, именно отношение к матери оказалось наиболее положительным. Было установлено, что снижение положительного отношения к матери, увеличение негативных характеристик при описании матери коррелирует с общим ростом негативизации всех социальных отношений личности. Можно полагать, что за этим фактом стоит фундаментальный феномен проявления тотального негативизма (негативизма ко всем социальным объектам, явлениям и нормам) у тех личностей, для которых характерно негативное отношение к собственной матери. В целом, как установлено в исследовании, негативное отношение к матери является важным показателем общего неблагополучного развития личности [11; 12].

В целом, как установлено в исследовании, негативное отношение к матери является важным показателем общего неблагополучного развития личности [11; 12].

В заключение отметим, что в условиях убыстряющегося ритма жизни, роста всякого рода социальных и эмоциональных нагрузок, увеличения количества стрессовых ситуаций, семья принимает на себя особую терапевтическую роль. Она должна стать «оазисом» спокойствия, уверенности, создать необходимое для человека чувство безопасности и психологического комфорта, обеспечивать эмоциональную поддержку и сохранение общего жизненного тонуса [13; 14].

Читайте также

Список литературы

- Караковский В.А., Новикова Л.И. Теория и практика школьных воспитательных систем. – М.: Новая школа, 1996.

- Игебаева Ф.А Роль семьи в системе воспитания подрастающего поколения. //Социально-политические науки. Международный межвузовский научный рецензируемый журнал. Москва, Издательский дом «Юр-ВАК», 2016, № 1 – С.

47 – 49.

47 – 49. - Игебаева Ф.А. Семья как базовый агент социализации личности. //Инновационная наука. Международный научный журнал, 2016. №1. – С.170 –171.

- Игебаева Ф.А. Социализирующая функция семьи в формировании личностных качеств ребенка //Актуальные вопросы технических, экономических и гуманитарных наук. Сб. статей Международной научно-практической конференции. – Георгиевск, 2011. – С.135 – 138.

- Игебаева Ф.А. Роль семьи в социализации личности.

- В сборнике: Наука и образование в XXI веке. Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции: в 17 частях. 2014. С. 49-51.

- Игебаева Ф.А. Семья в трансформирующемся российском обществе. // Социол. исслед., 2014. № 9. – С.73 – 76.

- Игебаева Ф.А. Влияние образа жизни городской семьи на стабильность брачно-семейных отношений // Современный мир: экономика, история, образование, культура: сб.

научных трудов. — Уфа: Изд-во БГАУ, 2005.– С.257– 263.

научных трудов. — Уфа: Изд-во БГАУ, 2005.– С.257– 263. - Игебаева Ф.А. Особенности демографического развития города и стабильности семьи. // Социально-политические науки. — 2013. – №2, С.79 – 81.

- Игебаева Ф. А. Влияние миграционных процессов на репродуктивные установки горожан // Наука, образование, общество: проблемы и перспективы развития: сб. статей международной научно-практической конференции. Тамбов, 2013. Ч. 4. С. 52-53.

- Рабочая книга практического психолога: Пособие для специалистов, работающих с персоналом /Под ред. А.А. Бодалева, А.А. Деркача, Л.Г. Лаптева. – М.: Изд-во Института Психотерапии, 2002.

- Харламов И.Ф. Педагогика. – М.,2002.

- Аитов Н.А., Говако Б.И., Игебаева Ф.А. Город. Население. Трудовые ресурсы. Уфа, Башкирское книжное издательство, 1982. – 144с.

- Игебаева Ф.А. Роль семьи в социализации личности. В сборнике: Наука и образование в XXI веке.

Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции: в 17 частях. 2014.С. 49-51.

Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции: в 17 частях. 2014.С. 49-51. - Игебаева Ф.А. Семья как фактор формирования духовно-нравственных основ личности. В сборнике: Философия духовно-нравственной и гражданской самореализации личности в условиях региональной ментальности. IX Междунар. науч.-практ. конф., нояб. 2005 г. Пенза, 2005. — С. 81-83.

Цитировать

Салимгареева, Д.С. Семья как важнейший фактор социализации личности / Д.С. Салимгареева. — Текст : электронный // NovaInfo, 2016. — № 46. — С. 353-359. — URL: https://novainfo.ru/article/5976 (дата обращения: 26.10.2022).

Поделиться

Факторы социализации личности. Основные факторы социализации :: SYL.ru

Каждый из нас способен стать личностью, только находясь в обществе. Если маленького ребенка изолировать от людей, поместить на необитаемый остров или в иное пространство, где никого нет, он не только не овладеет необходимыми навыками, но и не научится понимать самого себя. Все познается в сравнении, в общении с себе подобными. Человек – целая Вселенная, каждый из нас представляет собой индивидуальность, но стать самим собой можно только, если тебя окружают люди. Мы учимся друг у друга.

Все познается в сравнении, в общении с себе подобными. Человек – целая Вселенная, каждый из нас представляет собой индивидуальность, но стать самим собой можно только, если тебя окружают люди. Мы учимся друг у друга.

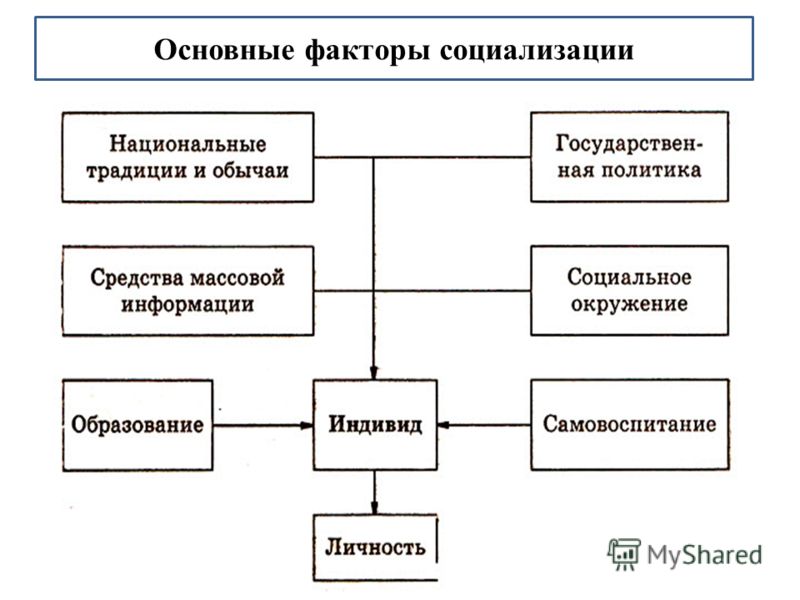

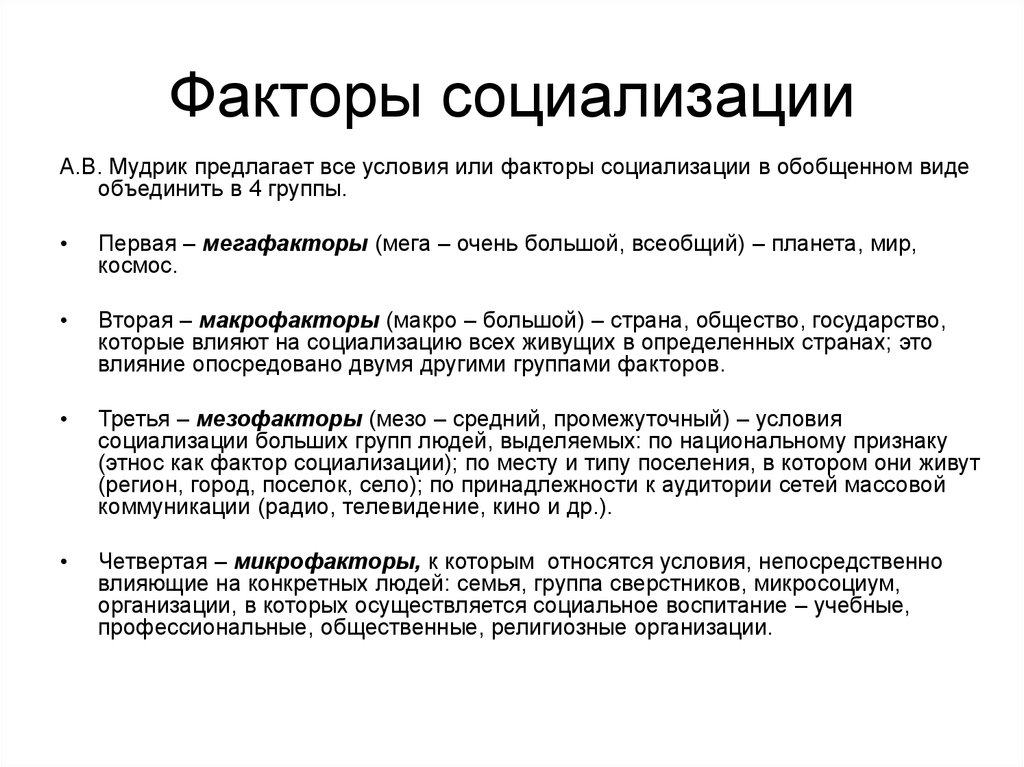

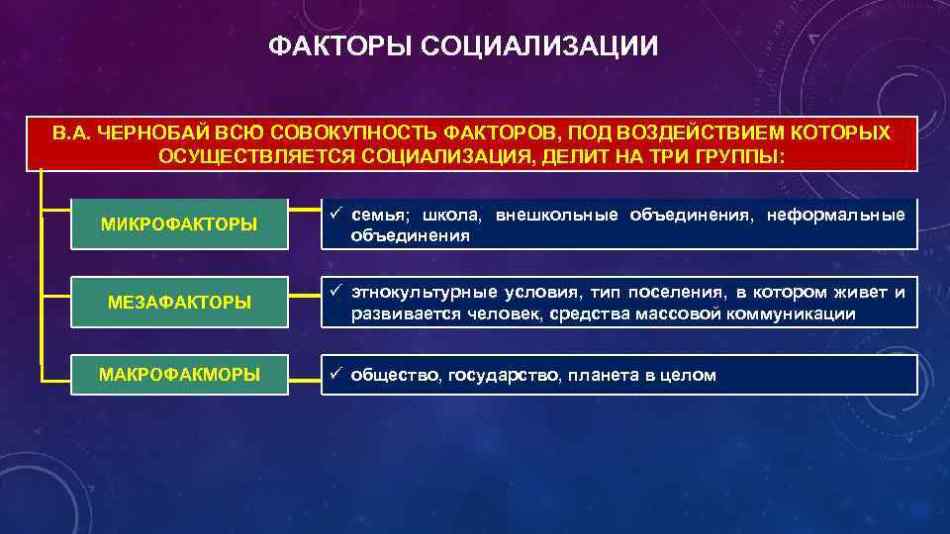

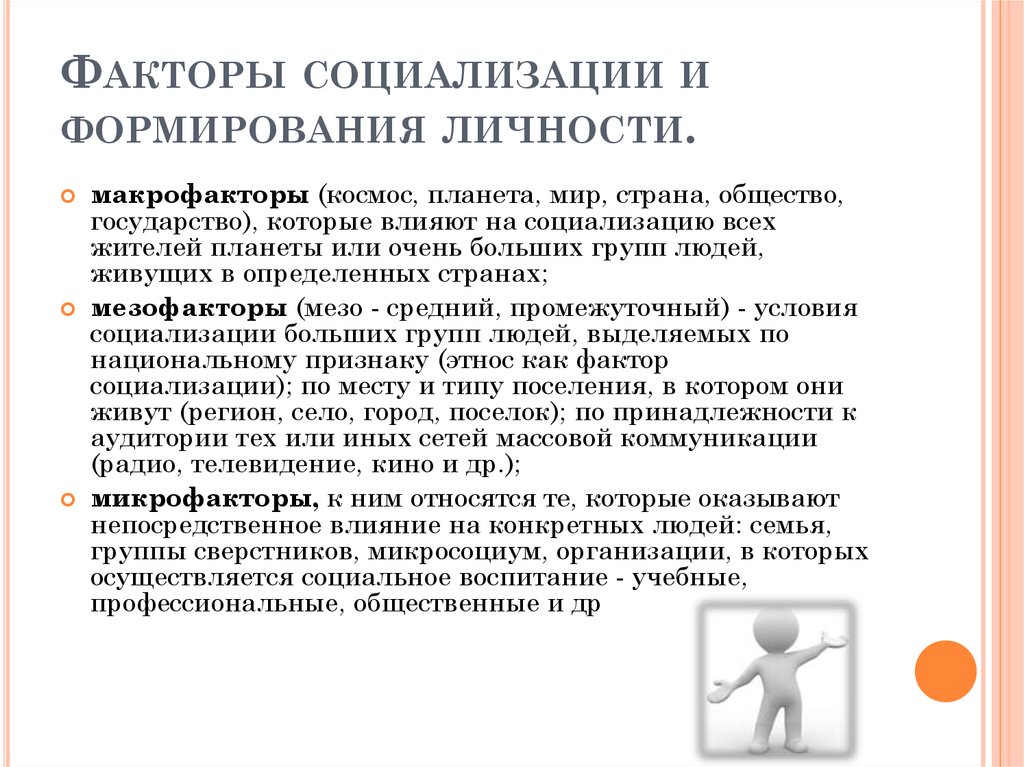

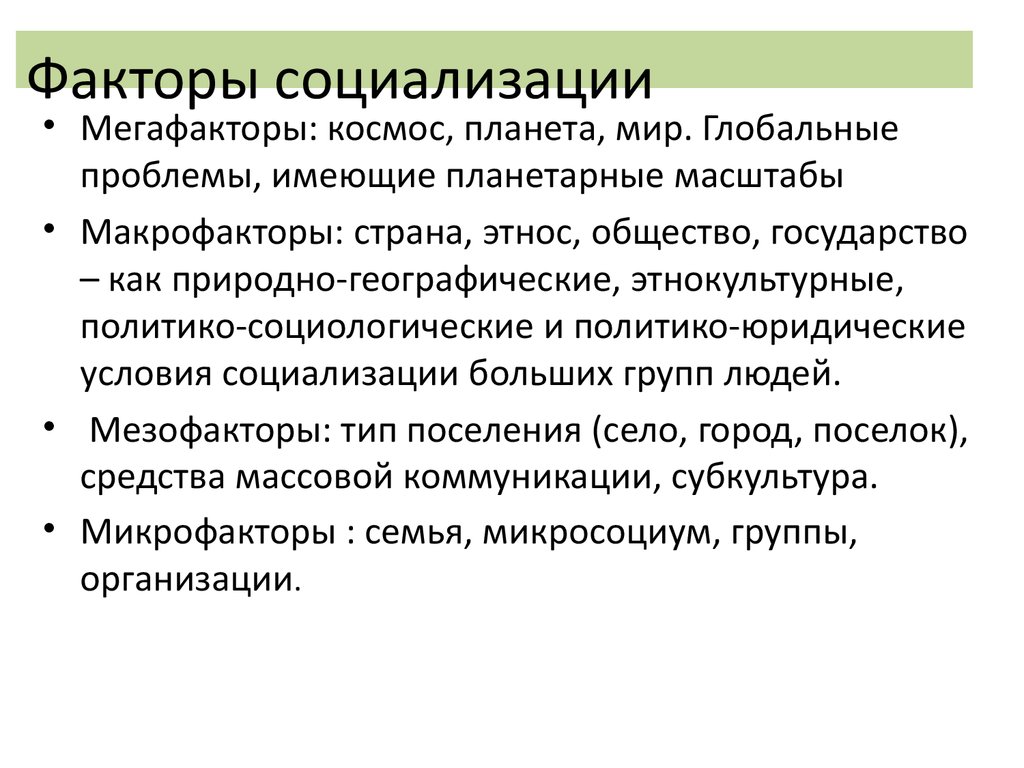

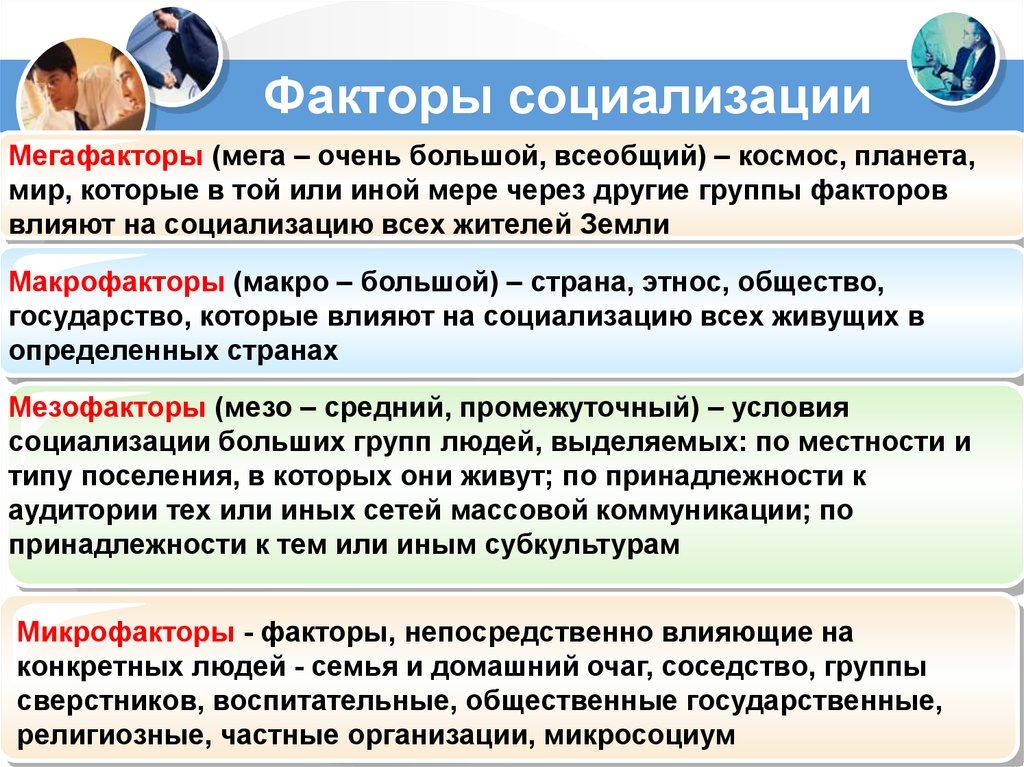

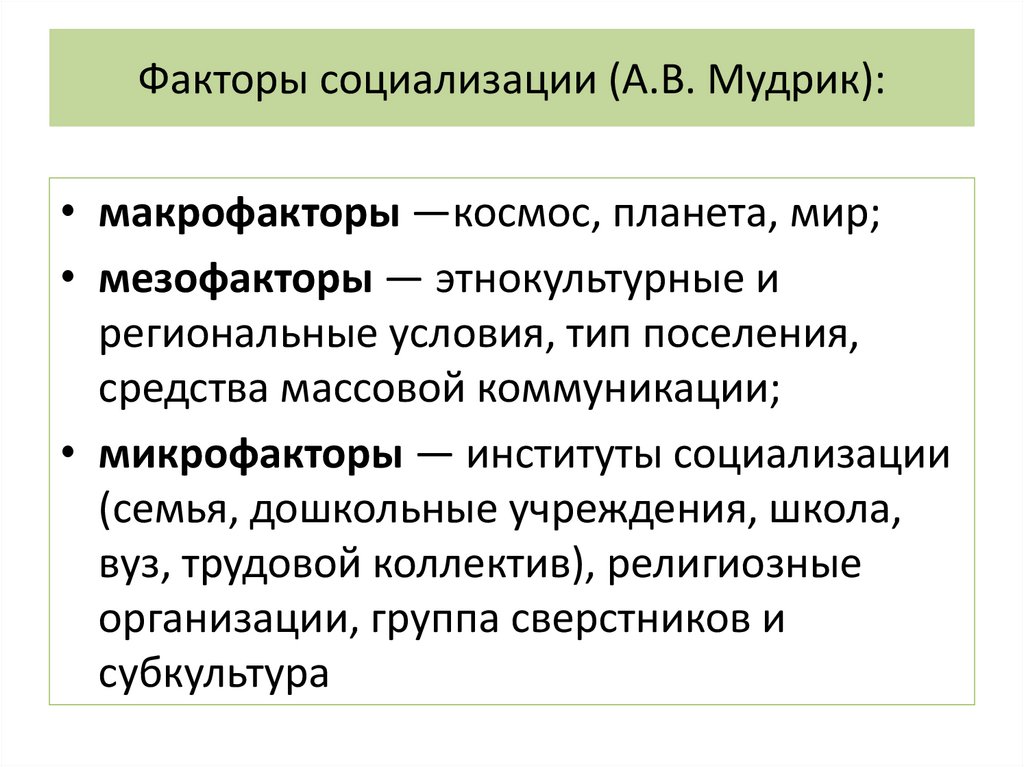

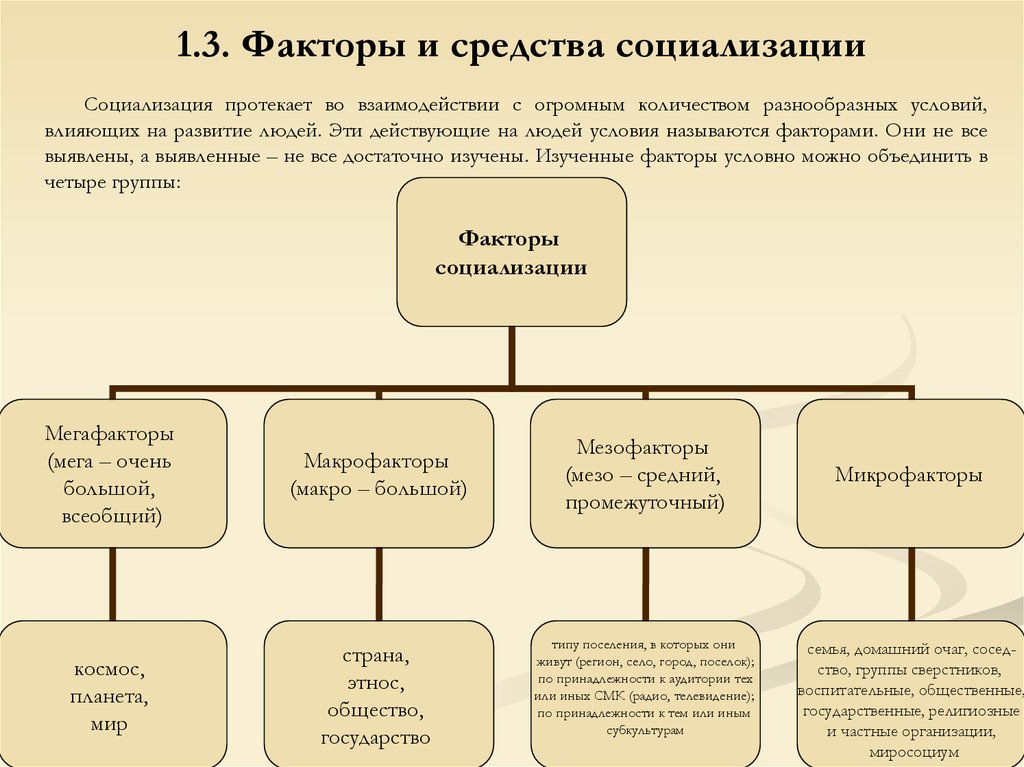

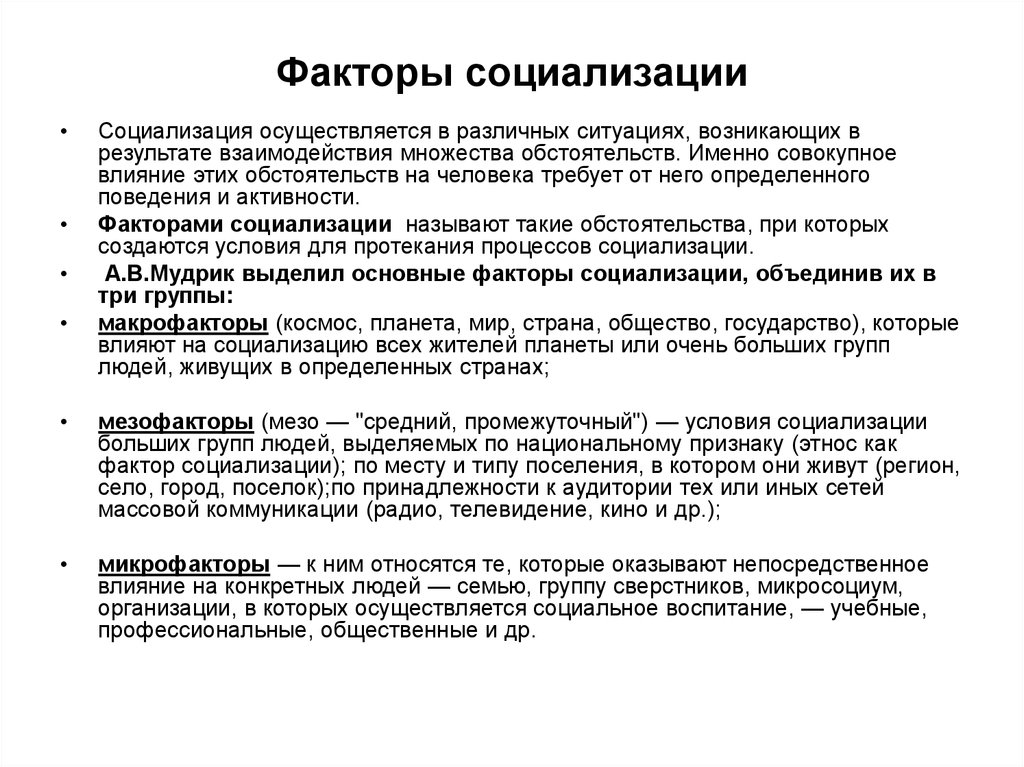

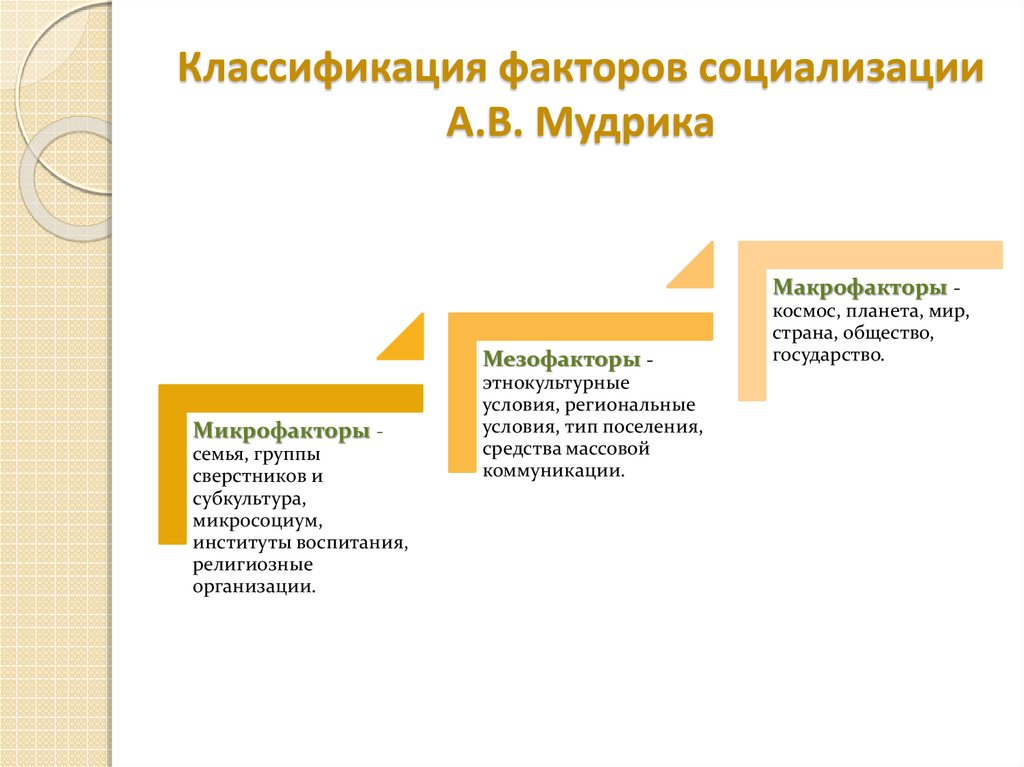

Факторы социализации личности влияют на общее развитие индивидуума, оказывают непосредственное воздействие на формирование его взглядов, убеждений, мнений, жизненных ценностей. В данной статье мы рассмотрим, какие составляющие включает в себя социализация личности.

Дом и семья

Пожалуй, это самое главное, что есть у человека. Если ребенок растет в благополучной семье, то у него складываются положительные представления о браке, отношениях между супругами и т. д. Разумеется, в этом случае между матерью и отцом должны быть теплые доверительные отношения. Искренность и забота друг о друге – непременная основа счастья. Факторы социализации здесь выступают мощным стимулом в будущем иметь такую же крепкую семью, в которой все заботятся друг о друге. Вот почему, став взрослыми, мы так часто выбираем себе спутника жизни, похожего, в зависимости от пола, на отца или мать. Семья как фактор социализации играет ключевую роль в становлении и развитии человека.

Семья как фактор социализации играет ключевую роль в становлении и развитии человека.

Детский сад

Это первое социальное учреждение, куда попадает ребенок, отделившись от мамы. От того, каковы окажутся первые впечатления, часто и зависит дальнейшее отношение к детскому коллективу, воспитателям. Знакомить ребенка с группой и ребятами нужно постепенно. Сначала следует оставить ребенка в садике не более чем на три часа. Этого времени вполне хватит, чтобы немного освоиться. В последующие дни можно постепенно увеличивать длительность пребывания, особенно если вы замечаете, что малышу там нравится. Если знакомство прошло успешно, то результатом будет благополучие ребенка и непременное вхождение его в коллектив, приобретение друзей среди сверстников. Спустя какое-то время он и забудет о том, что надо печалиться, когда мама утром его покидает. Интерес побеждает страх!

В случае получения ребенком негативного опыта необходимо как можно скорее разобраться в ситуации. Почему малышу не удалось подружиться с одногруппниками? Может быть, его не приняли ровесники? Или он испытывает робость, боится воспитателя? Факторы, влияющие на социализацию, могут сильно различаться. В каждом конкретном случае необходимо смотреть на проблему индивидуально. Родителям следует помнить о том, что для ребенка очень важно получать внимание, стать значимой фигурой в среде сверстников.

В каждом конкретном случае необходимо смотреть на проблему индивидуально. Родителям следует помнить о том, что для ребенка очень важно получать внимание, стать значимой фигурой в среде сверстников.

Школа как социальный институт

Адаптация ребенка при поступлении в первый класс занимает некоторое время. От того, насколько успешной она окажется, зависит не только внутреннее состояние малыша, но и степень его успешности в классе по сравнению с другими детьми. Факторы социализации могут казаться взрослому человеку несущественными и несложными, однако для ребенка они имеют большое значение.

Чего не нужно делать, так это сравнивать одного ребенка с другим. Это золотое правило следует помнить как родителям, так и педагогам. Никогда не стоит заявлять, что «старший брат учился лучше» или в этом же возрасте «уже знал все буквы и читал довольно бегло». Все эти вполне себе безобидные высказывания могут отрицательным образом отразиться на самовосприятии ребенка, его способностях и желании учиться. Он может подумать, что ни на что не годен, раз не соответствует вашим требованиям.

Он может подумать, что ни на что не годен, раз не соответствует вашим требованиям.

Компании по интересам

Наверняка те родители, у кого имеются дети-подростки, так или иначе замечали, что они в какой-то момент общения между собой начинают «кучковаться», то есть образовывать небольшие компании. У каждой небольшой группы есть лидер, который постоянно наполняет остальных членов новыми идеями, предлагает способы весело провести время или узнать что-то интересное. Хорошо, когда ребята увлекаются чем-то достойным, совместно ищут себе цели в жизни, пробуют свои силы в реализации каких-то планов и проектов.

Факторы социализации человека зависят во многом от того, каким он сам себя ощущает: удачливым или не очень, достойным успеха, творческим, активным или ленивым. Родителям не следует вмешиваться и запрещать ребенку проводить время с друзьями, когда они знают, что их чаду это на пользу. В ранней юности общение с единомышленниками, возможность быть услышанным, понятым так же важны, как создание семьи в будущем. Не препятствуйте развитию вашего ребенка! Пусть до полуночи бренчат на гитаре, устраивают собственные концерты, стремятся к новым свершениям и победам!

Не препятствуйте развитию вашего ребенка! Пусть до полуночи бренчат на гитаре, устраивают собственные концерты, стремятся к новым свершениям и победам!

Самореализация

Социальные факторы социализации невозможно представить без осознания своего предназначения. Реализовав себя в каком-то деле, человек приносит неоспоримую пользу обществу, ведь благодаря этому шагу, вносится существенный вклад в становление родной страны. Именно по этой причине каждый из нас должен вовремя позаботиться о развитии своего таланта. Найдите дело, которое придется вам по душе. Уделяйте этому достаточно сил, времени и внимания, тогда оно, несомненно, начнет приносить свои плоды.

Однако большинство людей живет скучной и однообразной жизнью. Они не только не занимаются своим самообразованием, но и откровенно не хотят узнавать ничего нового. Лишь немногие по-настоящему задумываются над тем, в чем заключается их истинное предопределение, и могут грамотно распределить свои силы. Факторы социализации во многом зависят от того, насколько человек сам себя считает успешным.

Идеалы, ценности, стремления

От нашего желания зависит почти все в этой жизни. Давно замечено, что чем человек целеустремленней, тем более активно он действует для того, чтобы достичь желаемого. Факторы социализации личности, несомненно, относятся к главным составляющим успешного продвижения вперед.

Когда у человека есть мечта, любое дело буквально горит в руках: все замечательным образом складывается, получается. Если же цели как таковой нет, то и достичь ее сложно: ведь личность не имеет представления, как она должна выглядеть! Вот и мечется уже взрослый человек по жизни, ища для себя лучшей доли!

Показатель успешной социализации

Все мы хотим быть самодостаточными. Но многие ли действительно задумываются над тем, по каким критериям можно определить степень внешних и внутренних достижений человека? Здесь следует смотреть прежде всего на то, ощущает ли себя личность счастливой или нет.

Единой мерки не существует, во всем нужен индивидуальный подход. Факторы социализации не должны указывать отдельному человеку, каким он должен быть. Они выступают в качестве анализа его жизнедеятельности и субъективного ощущения реализованности.

Факторы социализации не должны указывать отдельному человеку, каким он должен быть. Они выступают в качестве анализа его жизнедеятельности и субъективного ощущения реализованности.

Когда нужна помощь

К сожалению, далеко не все люди четко представляют себе, чего должны достигнуть. Немногие на самом деле задаются серьезными вопросами о смысле жизни. Большинство вполне устраивает безбедное сытое существование, когда наиболее существенные запросы удовлетворены и можно спокойно лежать на диване перед телевизором. Или сидеть перед экраном компьютера. Не суть важно.

Помощь может понадобиться в случае, когда человек понял, что его время проходит бесцельно, а он так еще ничего и не сделал полезного. Необходима консультация специалиста-психолога, который поможет, подскажет действительно верный путь. Разумеется, на данном этапе человек должен принимать всю ответственность на себя за те события и изменения, которые возможно произойдут в его жизни дальше. Немногие готовы меняться, потому что это иногда причиняет боль, требует смены привычных стереотипов. Но иначе и не бывает никакого развития.

Но иначе и не бывает никакого развития.

Вместо заключения

Основные факторы социализации личности заложены в ее природе. Человеку свойственно искать правду, ошибаться, делать соответствующие выводы и пробовать снова. Можно десятки раз падать на одном и том же месте, пока, наконец, не придет ответ изнутри, как лучше поступить.

Родители должны самым внимательным образом следить за тем, как проходит у детей вхождение в любой новый коллектив. Желательно в это время всячески ободрять ребенка, помогать ему поддерживать режим дня, не позволять переутомляться.

Три основных фактора, влияющих на развитие личности

РЕКЛАМА:

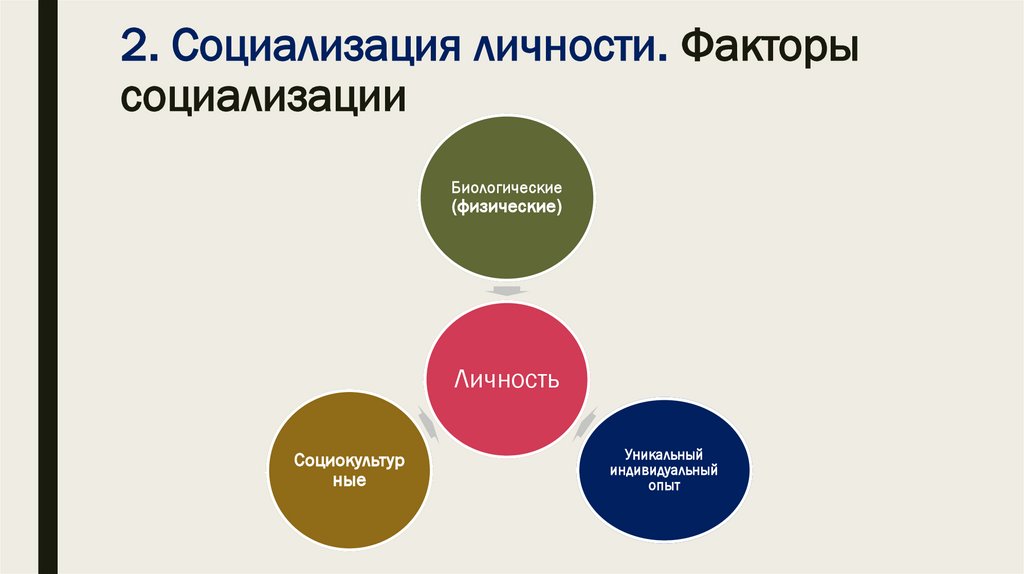

Эта статья проливает свет на три основных фактора, влияющих на развитие личности. Факторы: 1. Биологические факторы 2. Культурные детерминанты личности 3. Влияние семьи на развитие личности.

Фактор № 1. Биологические факторы : В целом влияние биологических факторов на структуру личности ограничено и косвенно.

К биологическим факторам относятся генетические, наследственные факторы, внешний вид и телосложение, а также скорость созревания.

РЕКЛАМА:

Большинство этих факторов подробно обсуждалось в главе о развитии этой книги. Для развития личности такие характеристики, как агрессивность, нервозность, робость и общительность, сильно зависят от генетической одаренности.

Конституциональный склад, также во многом определяемый наследственностью, влияет на личностные характеристики человека и косвенно влияет на развитие его личности. Дети, надежно классифицированные как активные, умеренно активные или тихие, на самом деле представляют собой различия, связанные с наследственной одаренностью, хотя обучение и обучение могут вызывать заметные изменения. Здесь окружающая среда и культура играют решающую роль.

Влияние внешнего вида и телосложения подробно обсуждалось в разделе физического развития и не требует повторения. Единственное, что следует отметить, это то, что любой недостаток во внешнем виде или телосложении может быть компенсирован другими достижениями, достигнутыми в жизни человека.

Скорость взросления является еще одним важным фактором, вызывающим поразительные вариации в разном возрасте, которого достигает ребенок вследствие хронологического развития. Различия в поведении заметны у относительно зрелых или незрелых подростков одного возраста.

РЕКЛАМА:

Это различие может быть связано с воздействием на подростка различных социально-психологических условий. Поздне созревающий мальчик выглядит моложе своего возраста, и другие, вероятно, будут считать его незрелым и обращаться с ним как с незрелым, в то время как рано созревающий мальчик, скорее всего, будет считаться более взрослым в социальном и эмоциональном плане.

Но следует с осторожностью подчеркивать влияние физических характеристик на развитие личности. Потому что, хотя скорость взросления и связанные с ней факторы могут влиять на развитие личности, связь между телосложением и психологическими характеристиками не очень жесткая и категоричная. На отношения может влиять огромное количество сложных взаимодействующих факторов, определяющих структуру личности человека.

С точки зрения развития личности наиболее значимым аспектом мира человека является его социальная среда. Все люди живут в обществе, взаимодействующей группе людей, и каждое общество имеет самобытную культуру, совокупность накопленных знаний, характерный образ мышления, чувства, установки, цели, идеалы и систему ценностей.

Культура регулирует нашу жизнь и влияет на развитие личности на каждом шагу, прежде всего предписывая и ограничивая то, что он должен будет приобрести для развития своей личности. Такая культура ожидает и обучает своих членов вести себя приемлемым для группы образом. Каждая культура имеет свои собственные концепции, потребности и особые методы воспитания детей, а также набор ожиданий в отношении моделей одобренного поведения.

Существуют культурные различия в методах достижения таких целей, как сохранение группы и поддержание солидарности или удовлетворение основных потребностей ее членов. Существуют культурные предписания для различных типов воспитания детей в соответствии с потребностями различных групп. Опять же, существуют социальные классовые различия — дети из разных социально-экономических слоев отличаются по структуре личности, поведению и установкам.

Существуют культурные предписания для различных типов воспитания детей в соответствии с потребностями различных групп. Опять же, существуют социальные классовые различия — дети из разных социально-экономических слоев отличаются по структуре личности, поведению и установкам.

Они отличаются мотивацией достижения — основной потребностью, ведущей к успеху в жизни. Родители из среднего класса, как правило, сильно подчеркивают достижения, а родители из низшего класса — нет. Социологический анализ показывает, что у ребенка из низшего класса мало развита способность «откладывать удовлетворение», потому что для него будущее неопределенно. Следовательно, вариация в социальном классе приводит к постановке разнообразных целей, способов и методов развития социального поведения и, тем самым, обуславливает вариативность индивидов в развитии личности.

Фактор № 3. Влияние семьи на развитие личности : Конечной целью развития личности является развитие социального поведения у детей. Социализация — это процесс, посредством которого отдельный младенец приобретает поведенческие возможности и, в конечном счете, те модели поведения, которые являются привычными и приемлемыми в соответствии со стандартами его семьи и социальной группы. Он начинает усваивать эти образцы социального поведения из ближайшего окружения и постепенно из широкого круга расширенных сред.

Социализация — это процесс, посредством которого отдельный младенец приобретает поведенческие возможности и, в конечном счете, те модели поведения, которые являются привычными и приемлемыми в соответствии со стандартами его семьи и социальной группы. Он начинает усваивать эти образцы социального поведения из ближайшего окружения и постепенно из широкого круга расширенных сред.

Первое социальное обучение ребенка происходит дома, и его самый ранний опыт общения с семьей, особенно с матерью, имеет решающее значение для определения его отношения к другим людям и его ожиданий от них. Мать остается для него самым важным, потому что она удовлетворяет его первичные потребности в еде, в облегчении его боли и источнике удовольствия, в тепле. Младенец вскоре учится искать свою мать и подходить к ней всякий раз, когда он голоден, испытывает боль или дискомфорт.

Если мать проявляет заботу и удовлетворяет его потребности быстро и эффективно, она вознаграждает реакции ребенка на «приближение», и они, вероятно, будут повторяться. Положительные реакции подхода затем постепенно распространяются и на других людей, и у ребенка развивается позитивное социальное отношение. Как мы видели в теории Эриксона, самые ранние взаимодействия между матерью и ребенком закладывают основу для развития у ребенка доверия и недоверия к миру. Это приводит к тому, что доверие и недоверие переходят в доверие к другим, когда ребенок вырастает.

Положительные реакции подхода затем постепенно распространяются и на других людей, и у ребенка развивается позитивное социальное отношение. Как мы видели в теории Эриксона, самые ранние взаимодействия между матерью и ребенком закладывают основу для развития у ребенка доверия и недоверия к миру. Это приводит к тому, что доверие и недоверие переходят в доверие к другим, когда ребенок вырастает.

РЕКЛАМА:

Почти все теоретики развития личности утверждают, что ранние отношения матери и ребенка влияют не только на непосредственное поведение ребенка, но и на его последующую и долговременную адаптацию.

Практика воспитания детей также принимается во внимание как влияющая на развитие личности. Отношение родителей (в процессе воспитания) к растущей независимости ребенка и их реакции на исследования и любопытство сильно влияет на развитие важных мотивов, таких как любопытство и стремление к автономии, независимости, мастерству, компетентности и достижениям. а также интеллект. Это видно из различных межкультурных исследований методов воспитания детей и их влияния на поведение детей.

Это видно из различных межкультурных исследований методов воспитания детей и их влияния на поведение детей.

Снисходительные и спокойные родители позволят своему ребенку свободно исследовать и исследовать, поощряя и вознаграждая его любопытство и независимое поведение. В результате их дети будут активно манипулировать своим окружением, тем самым развивая уверенность в себе, спонтанность и стремление к господству над своим окружением.

Родители, которые жестко ограничивают своих детей в изучении и манипулировании окружающей средой и препятствуют развитию мотивации к самостоятельности, в конечном итоге приведут к зависимому поведению ребенка. Тот же результат дает, когда матери становятся чрезмерно защищающими. Сверхзащищенные дети становятся покорными, уступчивыми, а иногда и пассивными.

Влияние различных типов домашней атмосферы на личностные характеристики изучено в межкультурном и по результатам исследований выявлено, что дети из демократических семей, для которых характерна общая вседозволенность, частое общение с детьми, акцент на принятии решений ребенком , решение проблем и помощь им в рационализации поведения — ведут к укреплению их (детей) силы эго и сильной самооценки в будущем.

Напротив, дети, воспитывающиеся в авторитарных (контролируемых, ограниченных) домах, домах с четкими правилами, запретами и ограничениями, как правило, тихие, воспитанные, застенчивые, социально неуверенные в себе дети. Дети из очень «снисходительных» семей демонстрируют почти такое же поведение, когда вырастают, как и дети, ограниченные и чрезмерно защищенные.

Таким образом, можно предположить, что черты, вырабатываемые в ходе развития личности, зависят в целом и в целом от взаимодействия биологических, культурных и социальных факторов и благоприятной среды, обеспечиваемой семьей и обществом.

Приведенные выше прогнозы (полученные из различных исследований) являются лишь обобщениями и не являются абсолютно окончательными. Большинство черт, приобретаемых ребенком в будущем, зависят от многих других факторов, с которыми он сталкивается в собственной жизни, от собственного восприятия и реакции на них. На поведение маленького ребенка может повлиять реакция его сверстников на него. Изменения личности действительно часто происходят в детстве, потому что на этом этапе характеристики личности не являются фиксированными или неизменными.

Изменения личности действительно часто происходят в детстве, потому что на этом этапе характеристики личности не являются фиксированными или неизменными.

По мере того, как его мир расширяется, ребенок сталкивается со многими новыми ситуациями и сталкивается со многими новыми социальными взаимодействиями, которые могут привести к радикальным изменениям в структуре личности и поведении. Даже простое социальное обучение и формальное обучение отношениям и ценностям в надлежащих учебных ситуациях, таких как школа и другие учреждения, играют важную роль во влиянии на изменение и развитие личности.

Главная ›› Психология ›› Педагогическая психология ›› Развитие личности ›› Факторы, влияющие на развитие личности

1.2: Факторы социализации — Social Sci LibreTexts

- Последнее обновление

- Сохранить как PDF

- Идентификатор страницы

- 116254

Влияние семьи, общества, культуры, общины — все это факторы, которые необходимо учитывать при понимании социализации. Как природа и воспитание влияют на детство? В этом разделе мы рассмотрим, как семейное общество и культура влияют на жизнь детей. Вы узнаете, как естественные науки (биология) и социальные науки (антропология, психология, социальная работа и социология) изучают это влияние на детей.

Как природа и воспитание влияют на детство? В этом разделе мы рассмотрим, как семейное общество и культура влияют на жизнь детей. Вы узнаете, как естественные науки (биология) и социальные науки (антропология, психология, социальная работа и социология) изучают это влияние на детей.

Определение социализации

Летом 2005 года детектив полиции Марк Холсте проследил за следователем из Департамента по делам детей и семьи в дом в Плант-Сити, Флорида. Они были там, чтобы изучить заявление соседа о ветхом доме на Олд-Сидней-роуд. Сообщалось, что маленькая девочка выглядывала из одного из разбитых окон. Это казалось странным, потому что никто из соседей не видел маленького ребенка в доме или рядом с ним, в котором последние три года жили женщина, ее бойфренд и двое взрослых сыновей. Кем была таинственная девушка в окне? Войдя в дом, детектив Холсте и его команда были потрясены. Это был худший беспорядок, который они когда-либо видели, кишащий тараканами, испачканный фекалиями и мочой как людей, так и домашних животных, наполненный ветхой мебелью и рваными оконными покрытиями. Детектив Холсте прошел по коридору и вошел в маленькую комнату. Там он и нашел маленькую девочку с большими пустыми глазами, смотрящую в темноту. Позднее в газетном сообщении описывалась первая встреча детектива с ребенком: «Она лежала на полу на рваном заплесневелом матрасе. Она свернулась на боку. . . ее ребра и ключицы торчали. . . ее черные волосы были спутаны, и в них кишели вши. Укусы насекомых, сыпь и язвы покрывали ее кожу. . . Она была голая, если не считать вздутого подгузника. … Ее звали, как сказала мать, Даниэль. Ей было почти семь лет» (DeGregory, 2008). Детектив Холсте немедленно вынес Даниэль из дома. Ее доставили в больницу для лечения и обследования.

Детектив Холсте прошел по коридору и вошел в маленькую комнату. Там он и нашел маленькую девочку с большими пустыми глазами, смотрящую в темноту. Позднее в газетном сообщении описывалась первая встреча детектива с ребенком: «Она лежала на полу на рваном заплесневелом матрасе. Она свернулась на боку. . . ее ребра и ключицы торчали. . . ее черные волосы были спутаны, и в них кишели вши. Укусы насекомых, сыпь и язвы покрывали ее кожу. . . Она была голая, если не считать вздутого подгузника. … Ее звали, как сказала мать, Даниэль. Ей было почти семь лет» (DeGregory, 2008). Детектив Холсте немедленно вынес Даниэль из дома. Ее доставили в больницу для лечения и обследования.

В ходе тщательного обследования врачи установили, что, несмотря на сильное истощение, Даниэлла могла нормально видеть, слышать и издавать звуки. Тем не менее, она никому не смотрела в глаза, не умела жевать и глотать твердую пищу, не плакала, не реагировала на раздражители, обычно вызывающие боль, и не умела общаться. со словами или простыми жестами, такими как кивание «да» или «нет». Точно так же, хотя тесты показали, что у нее нет хронических заболеваний или генетических аномалий, она могла стоять только тогда, когда кто-то держал ее за руки, и она «ходила боком на носочках, как краб» (DeGregory, 2008). Что случилось с Даниэль? Проще говоря: помимо основных требований для выживания ею пренебрегали. Основываясь на своем расследовании, социальные работники пришли к выводу, что ее оставили почти в полном одиночестве в комнатах, подобных той, где ее нашли. Без регулярного взаимодействия — держания на руках, объятий, разговоров, объяснений и демонстраций, предлагаемых большинству маленьких детей, — она не научилась ходить или говорить, есть или взаимодействовать, играть или даже понимать окружающий ее мир. С социологической точки зрения Даниэль не была социализирована.

со словами или простыми жестами, такими как кивание «да» или «нет». Точно так же, хотя тесты показали, что у нее нет хронических заболеваний или генетических аномалий, она могла стоять только тогда, когда кто-то держал ее за руки, и она «ходила боком на носочках, как краб» (DeGregory, 2008). Что случилось с Даниэль? Проще говоря: помимо основных требований для выживания ею пренебрегали. Основываясь на своем расследовании, социальные работники пришли к выводу, что ее оставили почти в полном одиночестве в комнатах, подобных той, где ее нашли. Без регулярного взаимодействия — держания на руках, объятий, разговоров, объяснений и демонстраций, предлагаемых большинству маленьких детей, — она не научилась ходить или говорить, есть или взаимодействовать, играть или даже понимать окружающий ее мир. С социологической точки зрения Даниэль не была социализирована.

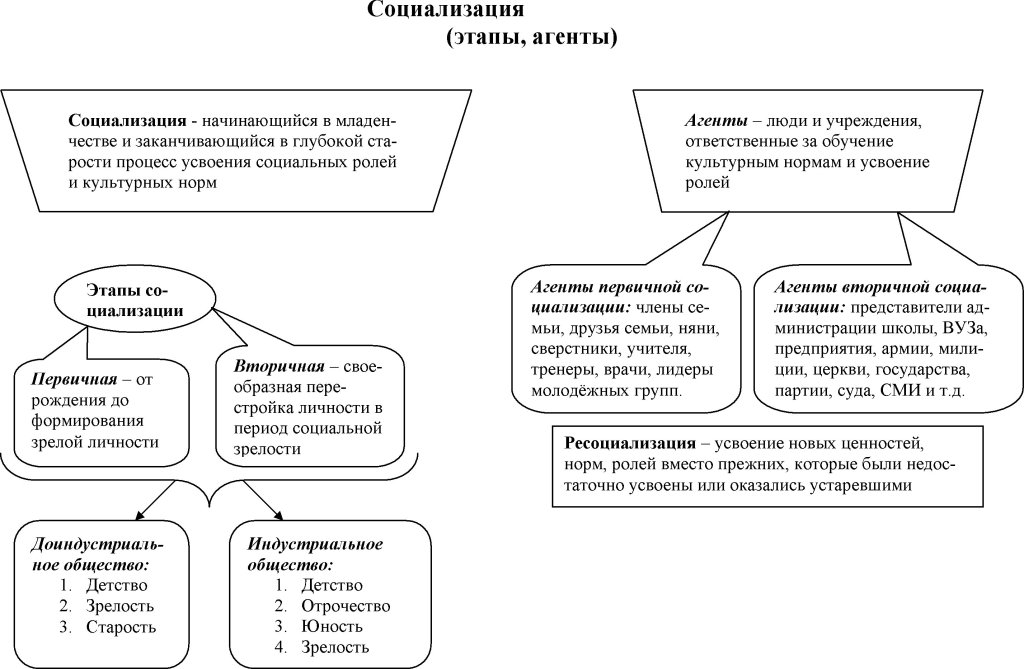

Социализация — это способ усвоения норм и идей общества, который помогает поддерживать социальную и культурную преемственность. Это то, как дети узнают и начинают понимать мир, в котором они живут. Это развивается по мере того, как дети взаимодействуют с различными «агентами» в своей жизни. В этой главе будут обсуждаться некоторые из сильнейших агентов социализации.

Это то, как дети узнают и начинают понимать мир, в котором они живут. Это развивается по мере того, как дети взаимодействуют с различными «агентами» в своей жизни. В этой главе будут обсуждаться некоторые из сильнейших агентов социализации.

Пандемия COVID-19 действительно изменила то, как мы общались как нация. Соединенные Штаты, как и другие страны, на какое-то время были закрыты на карантин, что заставляло нас полагаться на технологии больше, чем в прошлом. Распорядок дня, который мог включать посещение школы, участие в мероприятиях вне дома (например, спорт, клубы, общественные работы) и взаимодействие со сверстниками, изменился и привел к большему количеству экранного времени и минимальному общению с людьми лицом к лицу для семей, но особенно детей всех возрастов. (Ранджбар, К., Хоссейнпур, Х., Шахриарирад, Р. и др., 2021). Никто не мог представить, что вирус повлияет на то, как мы социализируемся, и понять важность социально-эмоционального развития. Это приводит нас к пониманию того, как черты, которые мы, возможно, унаследовали или изучили, помогают в нашем общем развитии.

Природа против воспитания

Природа против воспитания — все о генах и наследственности, о том, как ваши гены взаимодействуют с окружающей средой и как окружающая среда взаимодействует с вашими генами. Что такое природа против воспитания? Природа относится к нашим генам, а воспитание относится к окружающей среде. Они являются источниками, создающими индивидуальные различия в развитии. Мы, как правило, знаем больше о генах, чем о том, как окружающая среда влияет на нас, потому что окружающая среда имеет бесчисленное множество факторов, влияющих на наше развитие.

Два наиболее важных термина, которые следует понимать при сравнении природы и воспитания, — это генотип и фенотип. Генотип — это просто генетическая конституция (или неизменный состав) индивидуального организма. Фенотип – совокупность наблюдаемых характеристик особи, возникающая в результате взаимодействия ее генотипа с окружающей средой. Теперь, когда мы определили генотип и фенотип, давайте посмотрим, как наша генетика взаимодействует с окружающей средой.

Пассивная корреляция генотип-среда происходит, когда дети пассивно наследуют гены и среду, которую обеспечивает их семья. Некоторые поведенческие характеристики, такие как склонность к спорту, могут передаваться по наследству. Дети унаследовали как гены, которые обеспечили бы успех в этих действиях, так и стимулы окружающей среды для участия в этих действиях.

Вызывающая воспоминания корреляция генотип-среда относится к тому, как социальная среда реагирует на людей на основе их унаследованных характеристик. Например, если у человека более общительный или застенчивый темперамент, это повлияет на то, как к нему или к ней относятся другие.

Активная корреляция генотип-среда происходит, когда люди ищут среду, которая поддерживает их генетические тенденции. Это также называется выбором ниши. Например, дети с музыкальными наклонностями ищут музыкальное образование и возможности, которые развивают их естественные музыкальные способности.

Генетические исследования постоянно показывают наследственное влияние во многих традиционных областях психологических исследований, таких как психические заболевания, личность, когнитивные нарушения и способности, а также употребление и злоупотребление наркотиками. Некоторые области, демонстрирующие сильное генетическое влияние, могут быть более удивительными, например, самооценка, интересы, отношения и школьная успеваемость (Plomin & Asbury, 2005).

Некоторые области, демонстрирующие сильное генетическое влияние, могут быть более удивительными, например, самооценка, интересы, отношения и школьная успеваемость (Plomin & Asbury, 2005).

Было проведено много исследований на братьях и сестрах, чтобы показать, какое влияние сильнее, гены или окружающая среда. Братья и сестры часто похожи, но их сходство коренится в их генах, а не в общей среде. Окружающая среда чрезвычайно важна для человеческого развития, но генетические исследования, вне всякого сомнения, показали, что наиболее эффективными воздействиями окружающей среды являются те, которые делают детей в одной семье разными, а не похожими. Эти воздействия окружающей среды называются неразделяемыми, потому что они не разделяются детьми, растущими в одной семье (Plomin & Asbury, 2005). В неразделенной среде дети могут испытывать различия в родителях, сверстниках, учителях, практиках здоровья и хорошего самочувствия, взглядах, убеждениях и религиозных практиках. Эти различия в неразделенных влияниях окружающей среды могут привести к различиям в поведении.

На протяжении всей жизни развития ребенка у детей могут происходить генетические изменения. Генетические изменения просто означают, что генетические эффекты в одном возрасте отличаются от генетических эффектов в другом возрасте; то есть одни и те же гены могут по-разному влиять на мозг восьмилетних и восемнадцатилетних (Plomin & Asbury, 2005). Например, изменение генетических эффектов в развитии, вероятно, является причиной того, что трудно найти поведенческие маркеры в детстве для людей, которые впоследствии становятся шизофрениками. Хотя возможно, что «гены шизофрении» не включаются до подросткового возраста, более вероятно, что эти гены действуют одинаково до и после подросткового возраста, но проявляют свои галлюцинаторные и параноидальные эффекты только после развития мозга подростков (Plomin & Asbury). , 2005).

Рисунок \(\PageIndex{1}\): Генетика этих близнецов идентична друг другу, как и их внешний вид. (CC BT-ND 2.0; ethermoon через Flickr)Темперамент

Каковы истоки человеческой личности? Являются ли они главным образом результатом истории подкрепления ребенка? Заученные атрибуции ребенка о социальном мире? Гены ребенка? Или нужно понять больше, чем в результате простого выбора между природой и воспитанием (Rothbart, 2007)? Благодаря генетике мы развиваем темперамент.

Темперамент состоит из врожденных характеристик, определяющих индивидуальную чувствительность к различным переживаниям и отзывчивость на модели социального взаимодействия. Есть ли связь между темпераментом ребенка и развитием личности? Понимание темперамента занимает центральное место в нашем понимании развития, а конструкции темперамента связаны с индивидуальными различиями как в личности, так и в лежащих в основе нейронных функциях (Rothbart, 2007). Темперамент и опыт объединяются, чтобы «вырастить» личность, которая будет включать в себя развивающееся познание ребенка о себе, других, физическом и социальном мире, а также его или ее ценности, отношения и стратегии выживания (Rothbart, 2007).

С раннего младенчества дети проявляют значительную изменчивость в своих реакциях на окружающую среду. Один ребенок пуглив, у него кратковременная концентрация внимания, и он плачет даже во время умеренно стимулирующей игры; другому ребенку нравится энергичная игра, его трудно отвлечь, и он ищет интересные события. Эти реакции вместе с регулирующими их механизмами составляют темперамент ребенка (Rothbart, 2007). Раннее развитие темперамента может привести к поведенческим проблемам в подростковом возрасте. С самого рождения у детей развивается темперамент, а через темперамент дети развивают другие социальные модели поведения, такие как совесть и сочувствие. Например, в ходе исследования у более пугливых детей в дошкольном возрасте развивалась более развитая совесть, чем у менее пугливых детей. Страх дает внутренние сигналы дискомфорта, которые можно отнести к совести, а не к внешнему вознаграждению или принуждению (Rothbart, 2007). В том же исследовании было отмечено, что отношение между темпераментом и совестью также зависит от воспитания. Пугливые дети, получившие мягкую и некарательную социализацию, развили большую совесть, чем боязливые дети, чьи родители были карательными.

Эти реакции вместе с регулирующими их механизмами составляют темперамент ребенка (Rothbart, 2007). Раннее развитие темперамента может привести к поведенческим проблемам в подростковом возрасте. С самого рождения у детей развивается темперамент, а через темперамент дети развивают другие социальные модели поведения, такие как совесть и сочувствие. Например, в ходе исследования у более пугливых детей в дошкольном возрасте развивалась более развитая совесть, чем у менее пугливых детей. Страх дает внутренние сигналы дискомфорта, которые можно отнести к совести, а не к внешнему вознаграждению или принуждению (Rothbart, 2007). В том же исследовании было отмечено, что отношение между темпераментом и совестью также зависит от воспитания. Пугливые дети, получившие мягкую и некарательную социализацию, развили большую совесть, чем боязливые дети, чьи родители были карательными.

Время регистрации!

Понимание расовой социализации

Рисунок \(\PageIndex{3}\): Сверстники играют в карты. (CC BY 2.0; Закари Друкер через Genderphotos.Vice)

(CC BY 2.0; Закари Друкер через Genderphotos.Vice)Время регистрации!

Рисунок \(\PageIndex{4}\): Какая скрытая учебная программа может использоваться в этом начальном классе? (CC BY 2.0; USAG-Humphreys через Flickr)Время регистрации!

Спорные учебники

Сообщество, в котором живет ребенок, может дать ребенку реальный опыт, который повлияет на его взгляды и мировоззрение. Аспекты сообщества, такие как разнообразие сообщества, доступ к ресурсам, подверженность насилию, внеклассные мероприятия и программы, а также повседневное поведение членов сообщества, могут повлиять на ребенка. Другими компонентами сообщества, которые следует принимать во внимание, являются индивидуалистические (те, которые делают акцент на потребностях отдельного человека, а не на потребностях группы в целом) или коллективистское сообщество (подчеркивают потребности и цели группы в целом, а не потребности и желания каждого человека), и если сообщество ориентировано на ребенка.

Рисунок \(\PageIndex{5}\): Девочки-скауты помогают построить дождевой сад. (CC BY 2.0; USAG-Humphreys через WordPress)

(CC BY 2.0; USAG-Humphreys через WordPress) Хотя некоторые религии являются неформальными институтами, здесь мы сосредоточимся на практиках, за которыми следуют формальные институты. Религия является важным средством социализации для многих людей. Соединенные Штаты полны синагог, храмов, церквей, мечетей и подобных религиозных общин, где люди собираются, чтобы поклоняться и учиться. Как и другие учреждения, эти места учат участников тому, как взаимодействовать с материальной культурой религии (например, с мезузой, молитвенным ковриком или облаткой для причастия). Для некоторых людей важные церемонии, связанные со структурой семьи, такие как брак и рождение ребенка, связаны с религиозными праздниками. Многие религиозные учреждения также поддерживают гендерные нормы и способствуют их обеспечению посредством социализации. От церемониальных обрядов перехода, которые укрепляют семейную единицу, до динамики власти, которая укрепляет гендерные роли, организованная религия способствует общему набору социальных ценностей, которые передаются в обществе.

DG EMPL через Flickr)

Разные профессии требуют разных типов социализации. В прошлом многие люди работали на одной работе до выхода на пенсию. Сегодня тенденция состоит в том, чтобы менять работу не реже одного раза в десятилетие. Это означает, что люди должны социализироваться и социализироваться в различных рабочих средах.

Эффект «Принцесса Культура»

Время регистрации!

Ссылки

Ранджбар, К., Хоссейнпур, Х., Шахриарирад, Р., Гаем, Х., Рахими, Т., Мирахмадизаде, А., Хоссенинпур, П. (2021, 10 марта). Отношение и характер сна учащихся во время закрытия школы после карантина в связи с пандемией COVID-19: интернет-опрос на юге Ирана.

Робертс, Д. Ф., Фер, У.

47 – 49.

47 – 49. научных трудов. — Уфа: Изд-во БГАУ, 2005.– С.257– 263.

научных трудов. — Уфа: Изд-во БГАУ, 2005.– С.257– 263. Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции: в 17 частях. 2014.С. 49-51.

Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции: в 17 частях. 2014.С. 49-51.