Шкала Апгар: таблица и рашифровка показателей новорожденных

Что такое шкала Апгар, как ее расшифровывать, и почему ее значения так важны для новорожденного малыша, мы расскажем в нашем материале.

Оценки шкалы Апгар содержат информацию, предназначенную скорее для врачей, чем для родителей. Но, как известно, новоиспеченную маму интересует буквально все, что касается ее крохи. Поэтому давайте вместе разбираться, что за «баллы» выставляют врачи роддома новорожденным малышам.

Что такое шкала Апгар

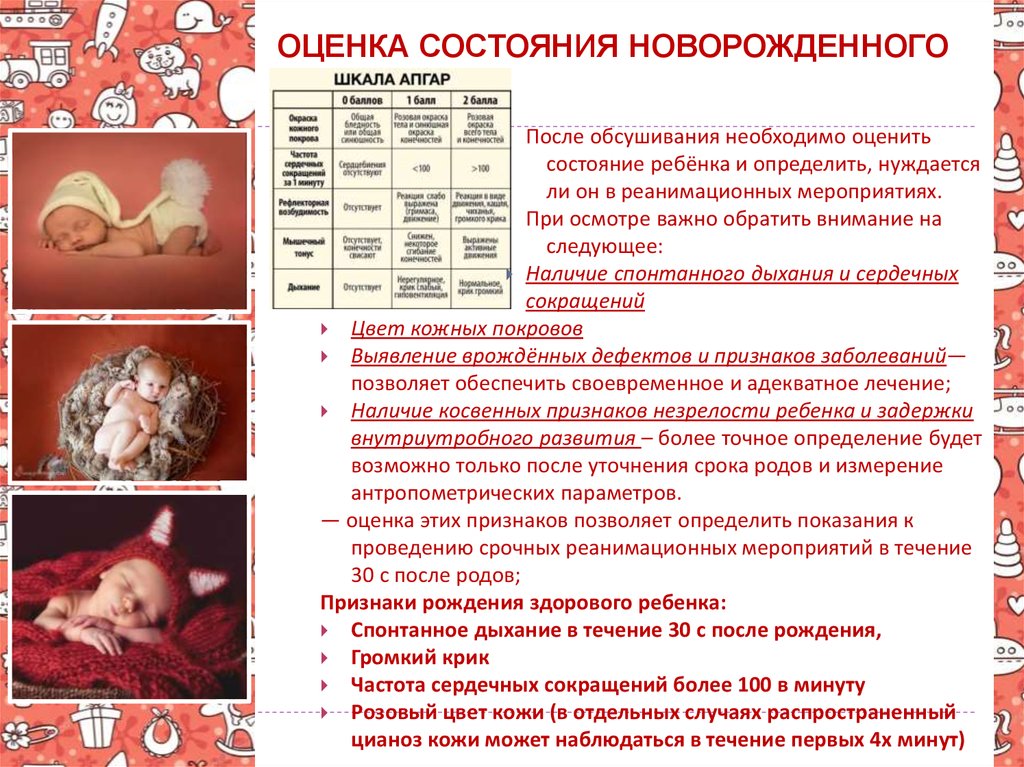

Шкала Апгар – специальная таблица для оценки состояния ребенка в самые первые минуты жизни.

Сам метод был предложен американским врачом-анестезиологом Вирджинией Апгар еще в 1952 году. Информация предназначалась для медицинского персонала среднего звена, чтобы те могли быстрее сориентироваться, какому новорожденному малышу следует уделить больше внимания. Поскольку оценка по шкале Апгар является довольно объективной, метод прижился до наших дней и продолжает успешно служить тем же целям – с помощью оценок шкалы Апгар медики могут вовремя провести неотложные лечебные процедуры, необходимые конкретному малышу.

- Категория

- Здоровье

Здоровье новорожденного: анализы и обследования

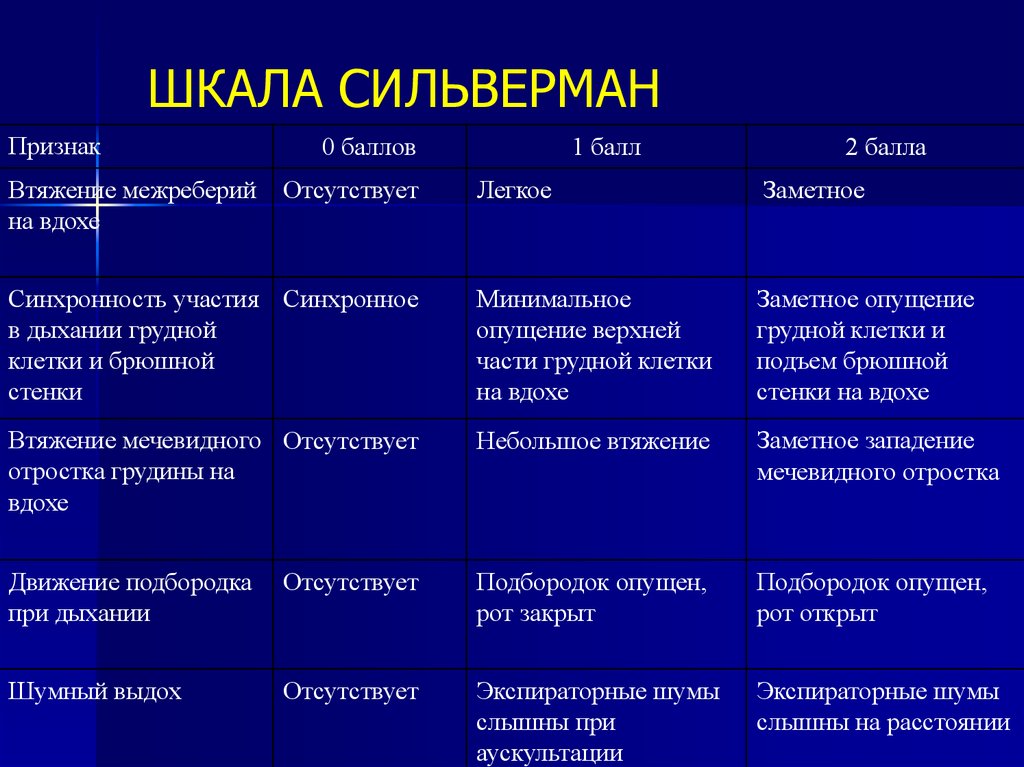

Показатели шкалы Апгар

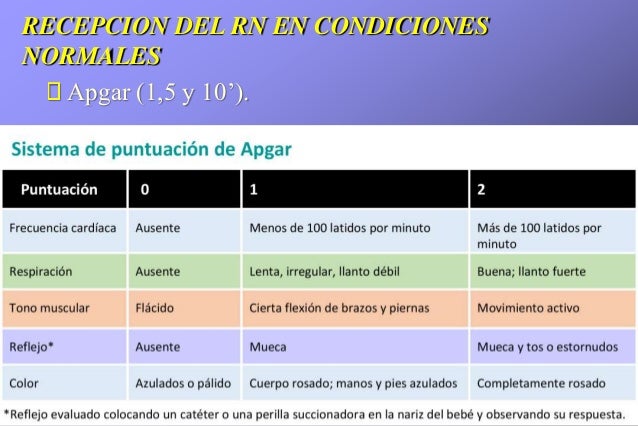

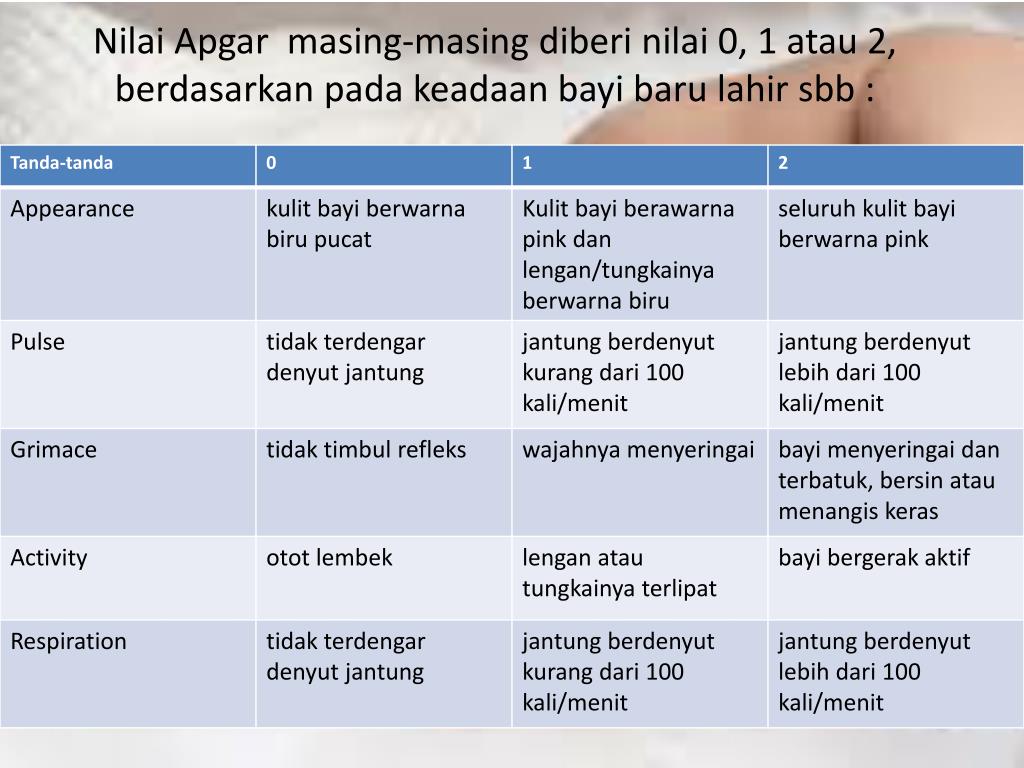

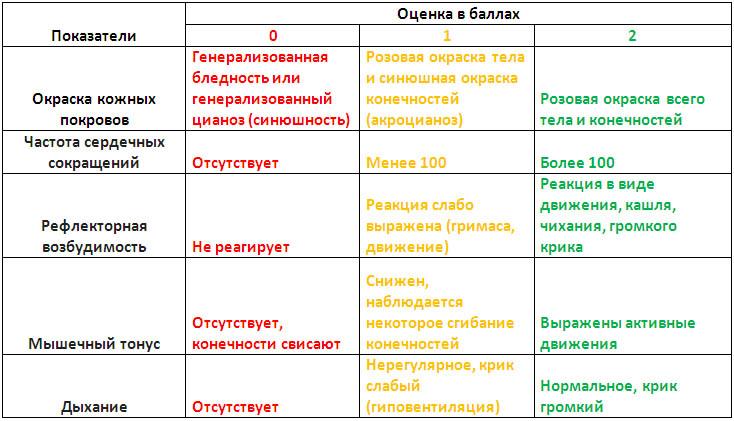

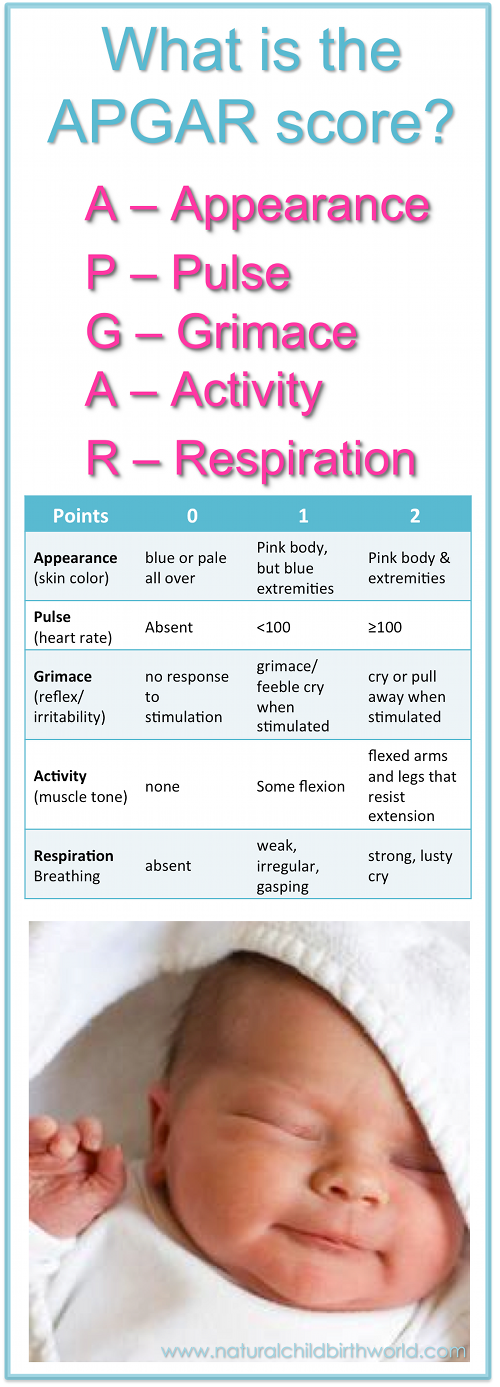

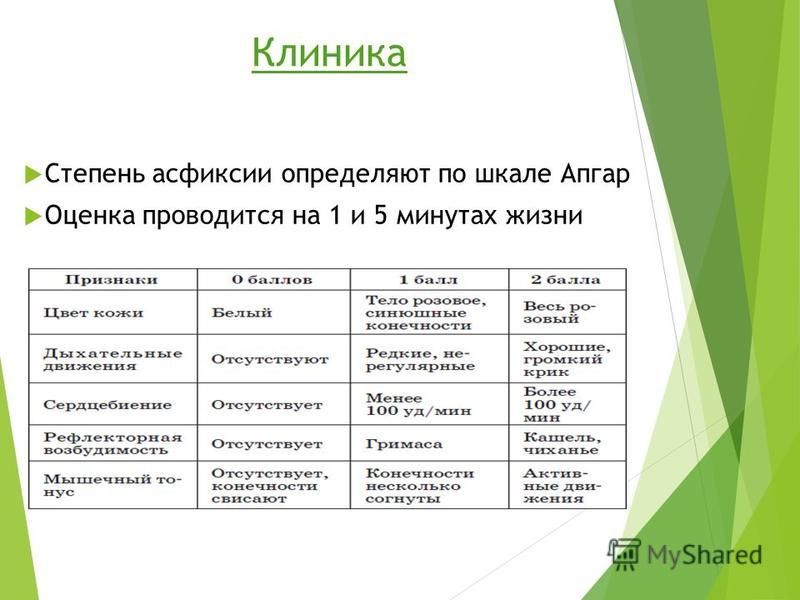

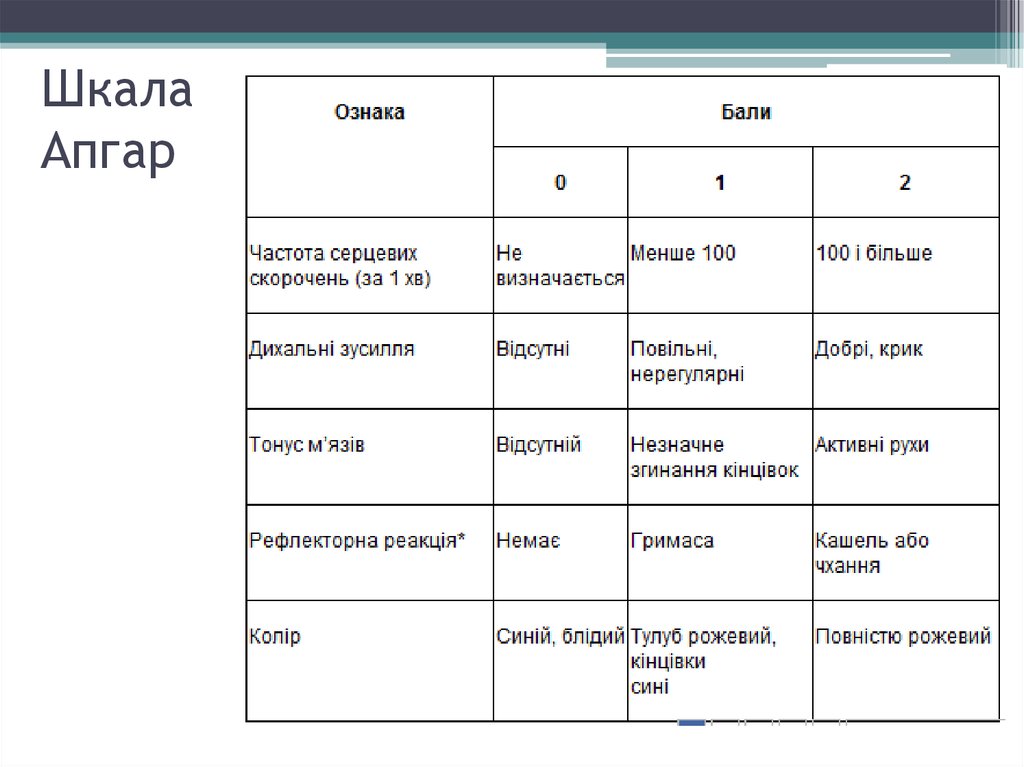

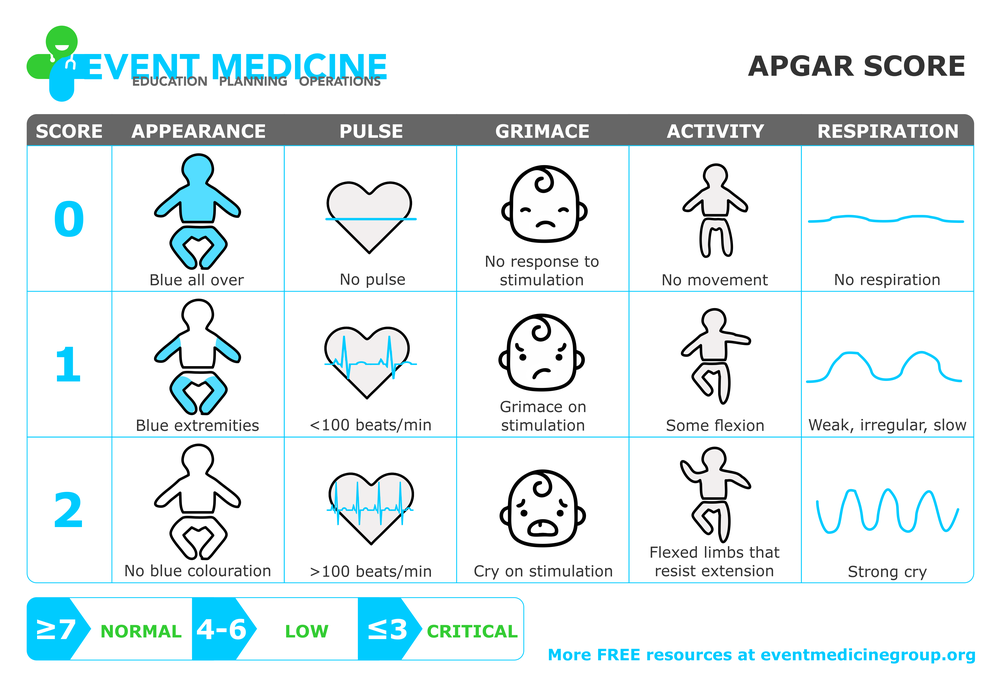

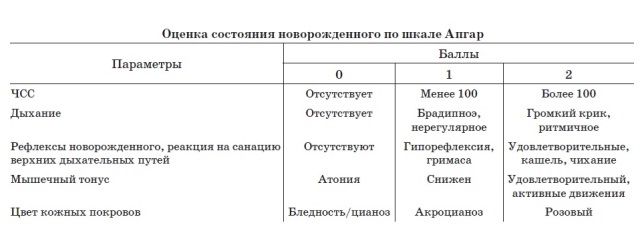

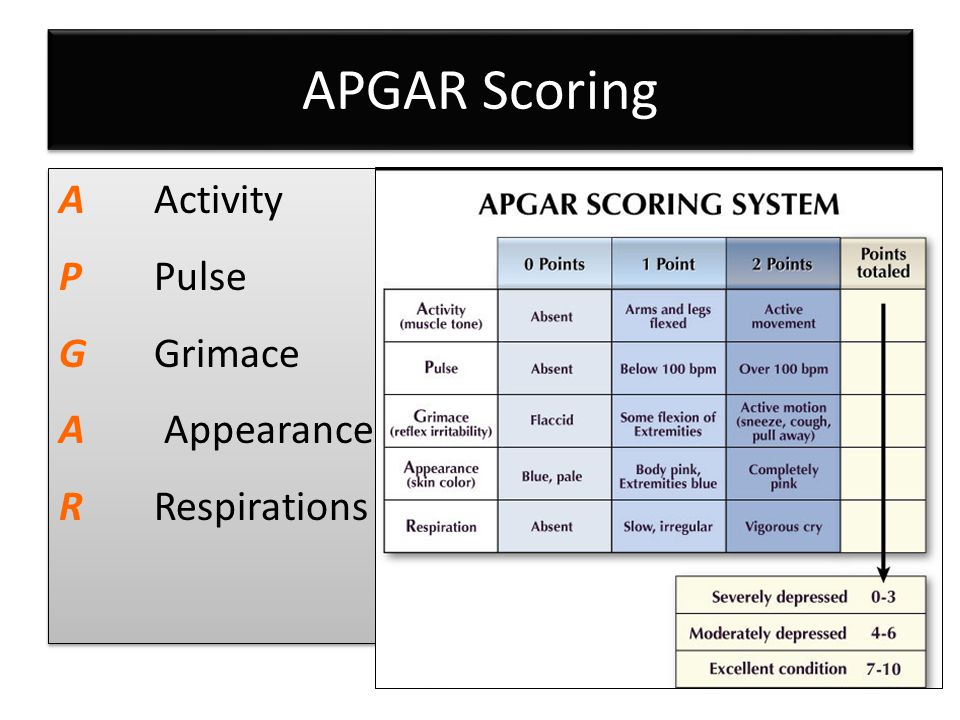

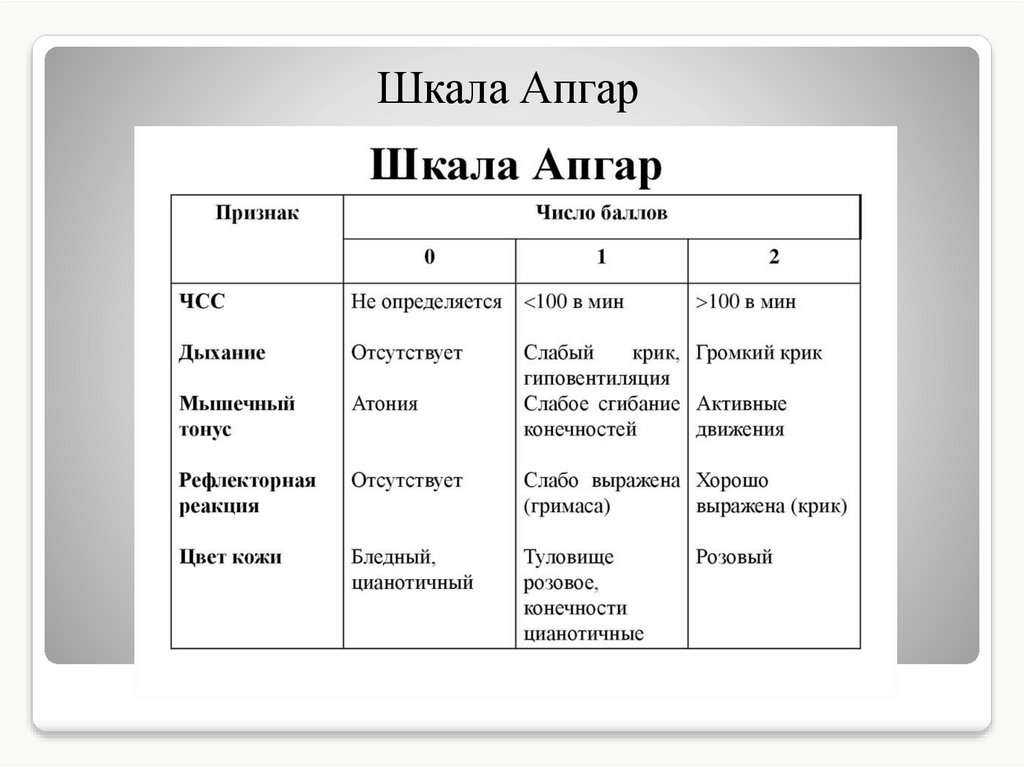

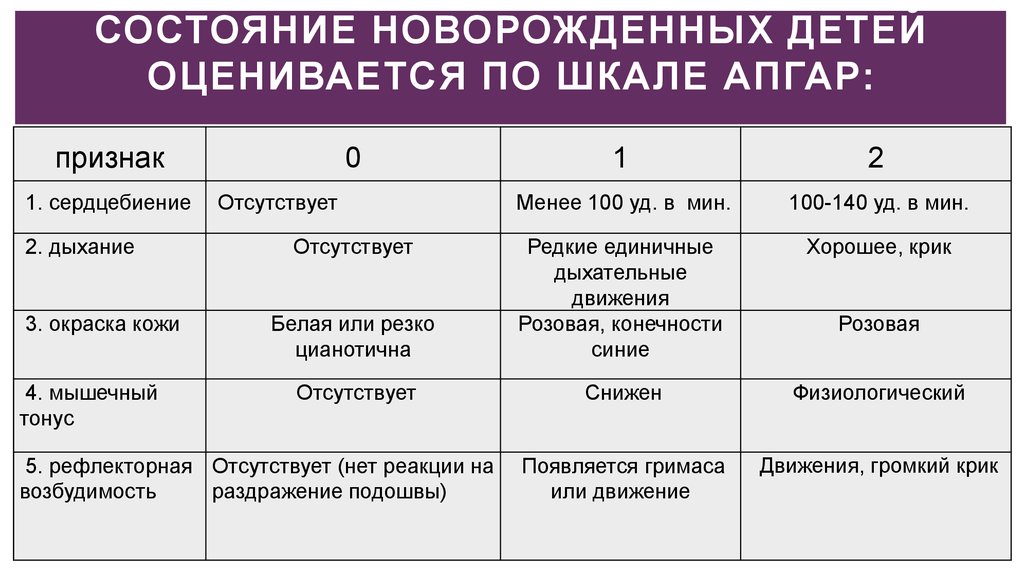

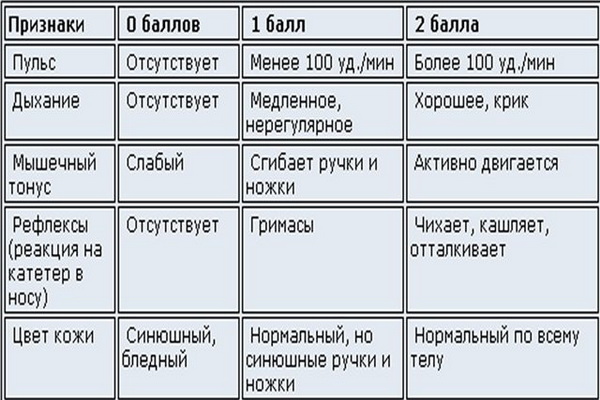

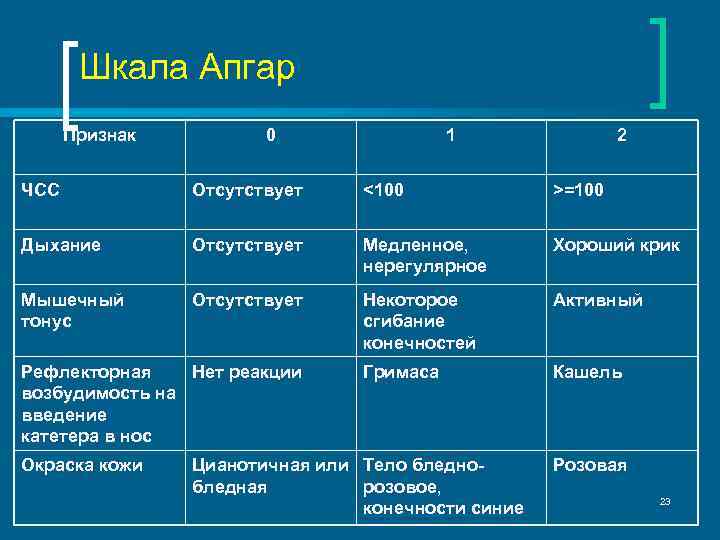

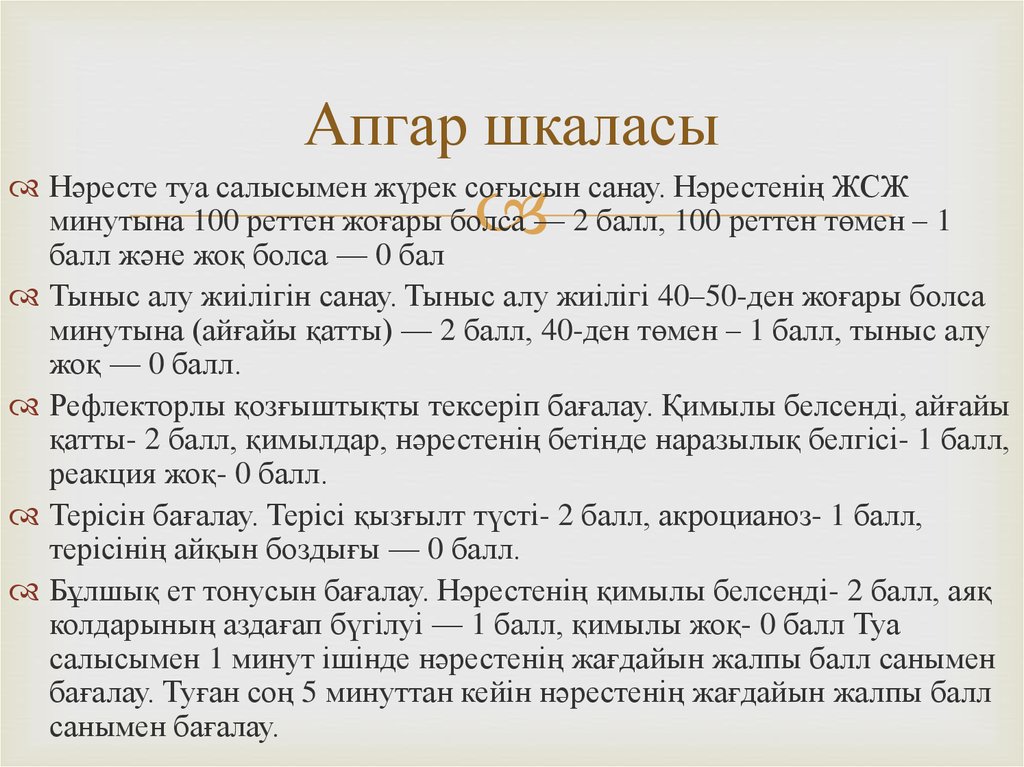

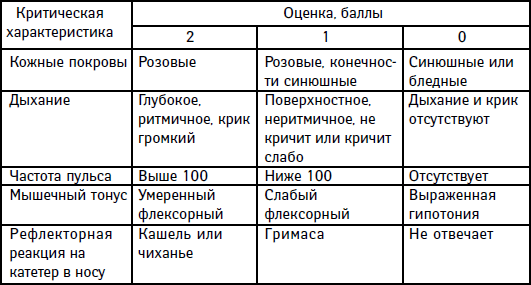

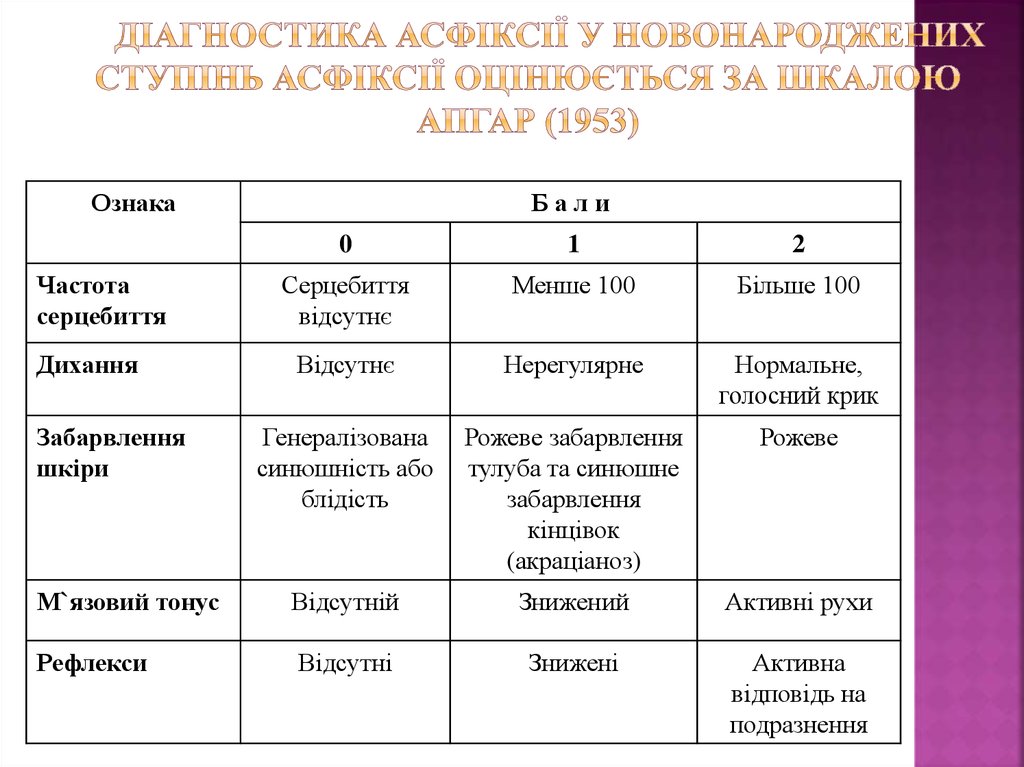

По шкале Апгар состояние здоровья ребенка оценивается по пяти показателям:

- дыхание;

- сердцебиение;

- мышечный тонус;

- рефлексы;

- цвет кожных покровов.

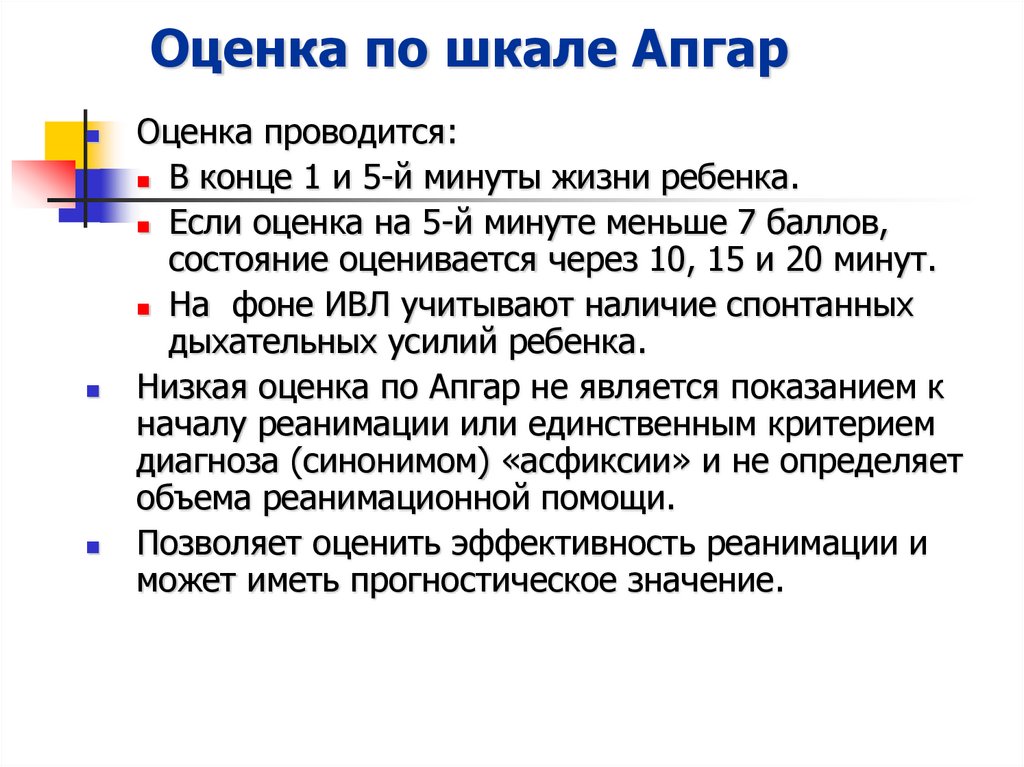

Никаких специальных тестов и исследований в родильном зале не проводят, врач-неонатолог осматривает и прослушивает ребенка с помощью фонендоскопа и по каждому показателю проставляет 0, 1 или 2 балла.

Максимальная оценка по шкале Апгар равна 10 баллам.

Суммарный подсчет баллов проводится дважды: на первой и на пятой минуте жизни малыша. Поэтому оценки всегда две, например 6/7, 7/8, 8/9 баллов. При этом чаще всего к пятой минуте жизни новорожденный уверенно прибавляет себе 1-2 балла.

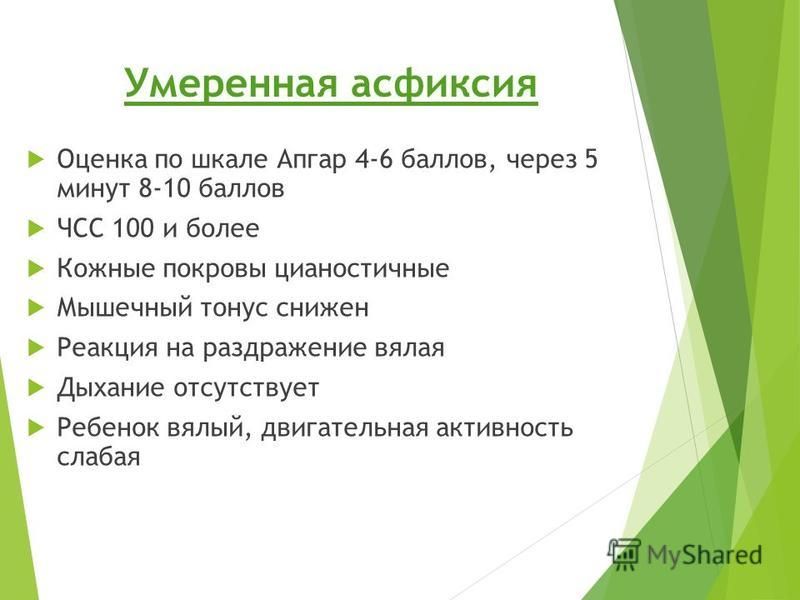

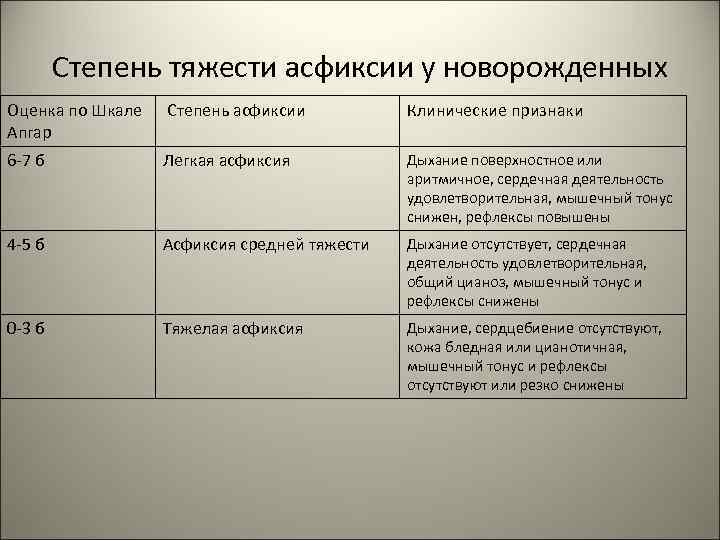

Врач-педиатр клиник «Добробут» Бабий Галина Васильевна рассказывает: «Современные новорожденные редко набирают максимальную оценку по шкале Апгар. Виной тому неблагоприятная экология, да врачи часто бывают осторожны в оценках. Поэтому большинство детей набирают от 7 до 9 баллов, и этот результат считается хорошим. Состояние ребенка, получившего 5-6 баллов, считается удовлетворительным, но требует некоторых лечебных мероприятий, а тем деткам, которые получили по шкале Апгар 4 балла и ниже, нужна срочная медицинская помощь».

- Категория

- Здоровье

- Дата публикации

Первые дни новорожденного: оценка состояния, рефлексы и анализы

Шкала Апгар: как насчитывают баллы

Какие показатели учитывают при подсчете баллов по Шкале апгар

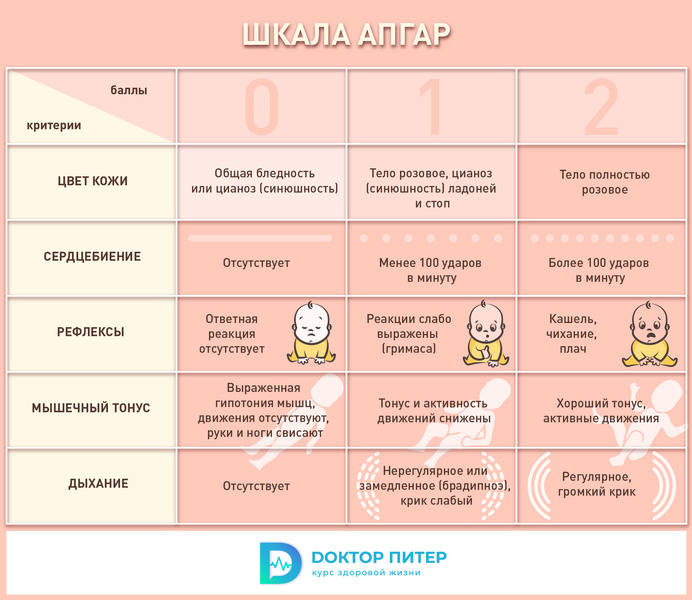

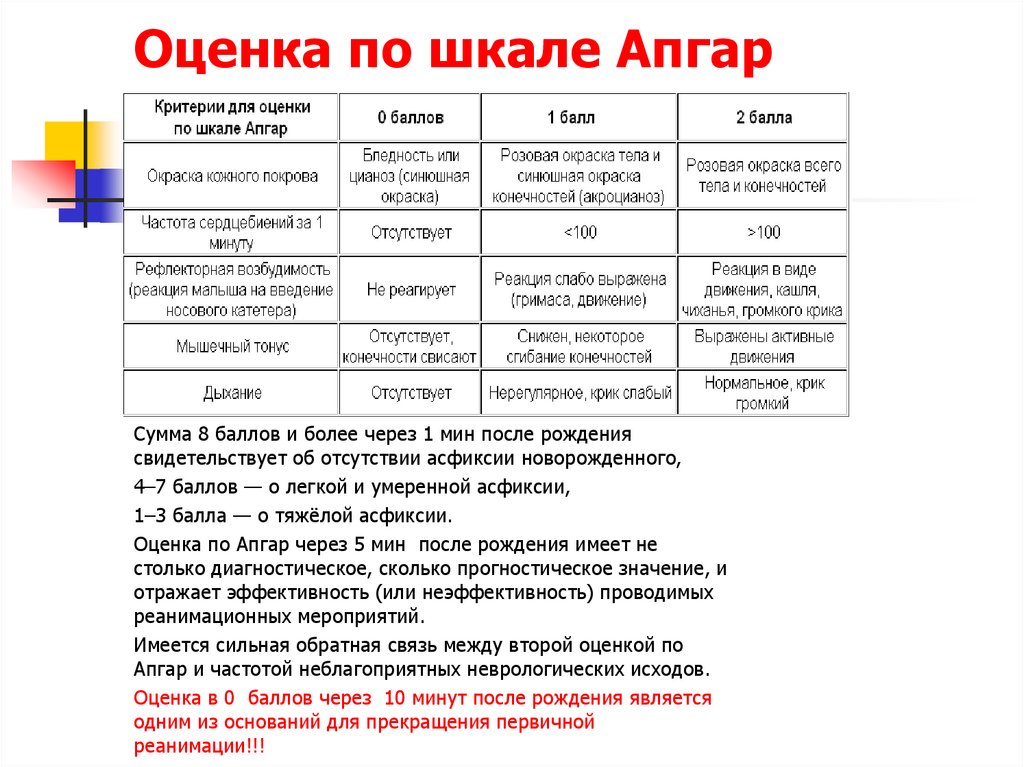

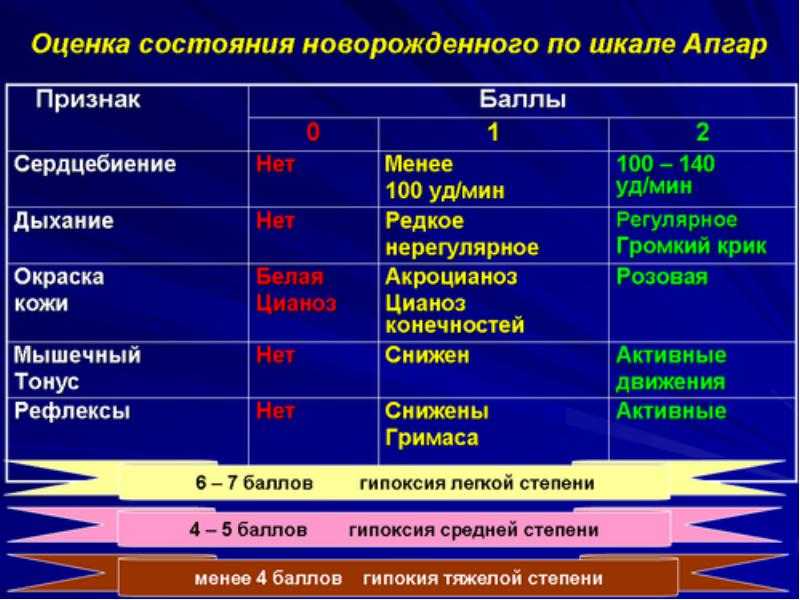

Оценка дыхания:

- 40-45 дыхательных движений в минуту – 2 балла;

- замедленное нерегулярное дыхание – 1 балл;

- дыхание отсутствует – 0 баллов.

Оценка работы сердца:

- частота сердечных сокращений от 100 до 140 ударов в минуту – 2 балла;

- частота сердечных сокращений меньше 100 ударов в минуту – 1 балл;

- единичные сердцебиения либо их отсутствие – 0 баллов.

Оценка мышечного тонуса:

- новорожденный размахивает руками, машет кулачками – 2 балла;

- ручки и ножки малыша лишь слегка согнуты, а движения редкие и слабые – 1 балл;

- отсутствие тонуса и движений – 0 баллов.

Оценка рефлексов:

- сосательный, глотательный, хватательный и другие рефлексы явно выражены у ребенка – 2 балла;

- рефлексы вызываются слабо или проявляются лишь единичные – 1 балл;

- полное отсутствие рефлексов – 0 баллов.

Оценка цвета кожных покровов:

- у кожи новорожденного цвет от бледно- до ярко-розового – 2 балла;

- наличие синюшного оттенка на коже ручек и ножек малыша, свидетельствующая о небольшой гипоксии – 1 балл;

- излишняя бледность кожи или синюшность кожных покровов – 0 баллов.

Шкала Апгар: таблица

- Категория

- Новорожденный

- Дата публикации

Первый тест новорожденного. Шкала Апгар

Шкала Апгар: расшифровка

При выписке баллы по шкале Апгар обязательно выставляют в обменную карту ребенка, которую родителям будет необходимо предъявить участковому педиатру районной поликлиники.

Низкие оценки являются сигналом для доктора, что такому малышу может потребоваться пристальное медицинское наблюдение как со стороны педиатра, так и, возможно, невролога, кардиолога, хирурга-ортопеда и офтальмолога.

В то же время не стоит излишне беспокоиться: шкала Апгар вовсе не оценка развития и состояния ребенка в целом и уж тем более не оценка его интеллектуального потенциала.

Как показывает многолетняя практика, детки с низкими баллами по шкале Апгар довольно быстро наверстывают упущенное, если получают достаточно внимания, маминого молока, мягкого ухода, нежности и ласки, ведь ни для кого не секрет, что флюиды родительской любви побеждаю любые недуги.

Так что, смело делаем вывод: вне зависимости от того, какие баллы по шкале Апгар были выставлены малышу в родзале, необходимое количество родительской заботы, внимания и любви позволят ему в будущем быть здоровым, счастливым, успешным и талантливым!

Желаем вам легких родов, а вашему малышу – высшей оценки по Апгар!

- Категория

- Телепередачи

- Дата публикации

Консультация неонатолога: особенности ухода за новорожденным

Как понять, что новорожденный наедается

- Категория

- Уход

- Дата публикации

Как пеленать ребенка: пошаговая инструкция (ИНФОГРАФИКА)

Роль интранатального прироста факторов риска в прогнозировании исхода родов

Проведенное исследование раскрывает значение балльного скрининга перинатального риск» необходимость переоценки факторов риска в интранатальном периоде. Выявлена взаимосвязь между интранатальным приростом и исходом родов как для матери, так и для плода.

Выявлена взаимосвязь между интранатальным приростом и исходом родов как для матери, так и для плода.

Разработан алгоритм введения родов для женшин с высоким перинатальным риском., на основании расчета и учёта интранатального прироста. Учет интранатального прироста позволит практическим врачам своевременно изменять тактику веления родов, что снизит не только уровень перинатальной заболеваемости, но и смертность новорожденных.

Актуальность и цель исследования. Осложнения беременности и родов теснейшим образом связаны с уровнем и структурой перинатальных потерь, которые, в свою очередь, сопряжены с отклонениями в течении беременности и родов. На жизнеспособность новорожденных детей отрицательное влияние оказывают гипоксия, асфиксия, врожденные пороки развития, респираторные нарушения, внутриутробная инфекция (88%). Гипоксия и асфиксия занимают первое место в структуре перинатальной смертности на протяжении ряда лет и обусловливают до 40% всех случаев смерти, второе и третье места занимают врожденные пороки развития и респираторные нарушения.

Цель исследования — оценить роль интранатального прироста риска в прогнозировании исхода родов и своевременного пересмотра тактики родоразрешения.

Материалы и методы исследования. В соответствии с задачами исследования для оценки перинатальных факторов риска была использована таблица балльной оценки пренатальных факторов риска, опубликованная в приложении № 1 к приказу Министерства здравоохранения СССР № 430 от 22 апреля 1981 года, разработанная Фроловой О. Г. и Николаевой Е.И., модифицированная на кафедре акушерства и гинекологии с курсом перинатологии РУДН (2005).

Г. и Николаевой Е.И., модифицированная на кафедре акушерства и гинекологии с курсом перинатологии РУДН (2005).

Основным принципом формирования исследуемых групп явилась набранная общая сумма баллов. Нас интересовали женщины со средним (15-24 балла) и высоким (25 и более баллов) перинатальным риском. Таким образом, из 215 женщин были отобраны 142 и разбиты на 2 группы в зависимости от общей суммы баллов. Соответственно первую группу составила 81 женщина со средней степенью перинатального риска, а вторая группа состояла из 61 женщины с высоким риском.

Всем обследованным женщинам проводилось также допплерометрическое исследование после 24 недель беременности. При необходимости проводилась повторная допплерография. Определяли скорость кровотока в артерии пуповины, средней мозговой артерии и аорте плода, а также в маточных артериях.

Для проведения кардиотокографии (КТГ) в отделении дородовой патологии и интранатально мы использовали автоматизированный антенатальный монитор (ААМ-04), созданный фирмой «Уникос» (Россия). КТГ проводилась всем обследованным беременным в период поступления в отделение дородовой подготовки и перед переводом в родильный блок, а роды велись под постоянным мониторным наблюдением. Значение показателя состояния плода от 0,0 до 1,0 свидетельствовало о здоровом плоде; от 1,1 до 2,0 — о начальных нарушениях его состояния, от 2,1 до 3,0 — о выраженном внутриутробном страдании и от 3,1 до 4,0 — о резко выраженном нарушении состояния плода.

КТГ проводилась всем обследованным беременным в период поступления в отделение дородовой подготовки и перед переводом в родильный блок, а роды велись под постоянным мониторным наблюдением. Значение показателя состояния плода от 0,0 до 1,0 свидетельствовало о здоровом плоде; от 1,1 до 2,0 — о начальных нарушениях его состояния, от 2,1 до 3,0 — о выраженном внутриутробном страдании и от 3,1 до 4,0 — о резко выраженном нарушении состояния плода.

Для создания базы данных и математической обработки статистического материала в качестве основного программного обеспечения выбран пакет модулей для статистической обработки данных STATISTICA® for Windows, Release 7.0.61.0, компании StatSoft® Inc., США (1984-2004).

Результаты исследования. В связи с поставленной целью в дальнейшем мы изучили влияние изменения суммы баллов перинатального риска, его прироста в течение родового процесса у обследованных нами женщин.

Анализ показаний к программированным родам в обследованных группах показал, что чаще всего (70%) программированные роды у обследованных женщин проводились по совокупности относительных показаний. Большой удельный вес в обеих группах обследованных женщин занимал рецидивирующий и резистентный к терапии гестоз, который послужил показанием к программированным родам у каждой восьмой беременной. Фетоплацентарная недостаточность, проявляющаяся задержкой развития плода, как показание к программированным родам диагностировано в 4,5 раза чаще у беременных высокого риска.

Большой удельный вес в обеих группах обследованных женщин занимал рецидивирующий и резистентный к терапии гестоз, который послужил показанием к программированным родам у каждой восьмой беременной. Фетоплацентарная недостаточность, проявляющаяся задержкой развития плода, как показание к программированным родам диагностировано в 4,5 раза чаще у беременных высокого риска.

Учитывая, что течение и исход родов в немалой степени зависят от готовности организма беременной к родам, состояния шейки матки, нами» проводилась оценка «зрелости» шейки матки. У большинства женщин обеих групп шейка матки была готова к родам. Для женщин из группы высокого риска в 1,5 раза чаще приходилось использовать «золотой стандарт» подготовки шейки матки к родам — простагландиновый гель.

Программированные роды начинались с амниотомии. Спонтанная родовая деятельность развилась у 83% и 74% женщин соответственно группам, по паритету в обеих группах — у 79% первородящих и 98,5% повторнородящих обследованных женщин. В других случаях использовалось медикаментозное родовозбужление. Роды естественным путем завершились у 88,9% женщин со средней степенью перинатального риска и у 96,2% — высокого риска.

В других случаях использовалось медикаментозное родовозбужление. Роды естественным путем завершились у 88,9% женщин со средней степенью перинатального риска и у 96,2% — высокого риска.

Осложнения в родах наблюдались у каждой третьей роженицы обеих групп. По паритету — у 60% первородящих и 40% повторнородящих женщин.

Первичная слабость родовой деятельности в 3 раза чаще наблюдалась в группе среднего риска, а вторичная слабость характерна для женщин из группы высокого риска за счет преобладания повторнородящих.

Особое внимание привлекают такие осложнения родов, как плотное прикрепление плаценты и ее дефект, характерные для женщин из группы высокого риска. Несомненно, это связано с нарушениями формирования хориона на ранних стадиях развития беременности как следствие влияния предгравидарных факторов (экстрагенитальные заболевания, в частности анемия, воспалительные заболевания гениталий).

Важный аспект настоящего исследования — анализ данных, которые были от женщин родоразрешенных путем операции кесарева сечения. Оперативно роды завершены у 11,1% обследованных женщин со средней степенью перинатального риска и 3,2% исследованных высокого риска, причем все они были первородящими. Основными показаниями к экстренному абдоминальному родоразрешению были слабость родовой деятельности и гипоксия плода.

Оперативно роды завершены у 11,1% обследованных женщин со средней степенью перинатального риска и 3,2% исследованных высокого риска, причем все они были первородящими. Основными показаниями к экстренному абдоминальному родоразрешению были слабость родовой деятельности и гипоксия плода.

Исход родов показал, что у женщин обследуемых групп оценку по шкале Апгар на 8 — 10 баллов получили большинство новорожденных — 72 (88,9%) из группы со средней степенью перинатального риска и 57 (93,4%) из группы высокого риска. Однако отмечено, что среди детей, родившихся в асфиксии различной степени тяжести, в 1,5 раза чаще были новорожденные от матерей из группы со средней степенью перинатального риска. Также в этой группе обследованных женщин в 1,2 раза чаще дети рождались в состоянии асфиксии тяжелой степени (0-3 балла — 11,2%, 9,4% соответственно группам по шкале Апгар).

Исход родов у женщин с высоким перинатальным риском был более благоприятным для новорожденных, так как заблаговременно проводилась оценка возможных интранатальных осложнений, и роды были оптимизированы в пользу кесарева сечения в плановом порядке.

По результатам нашего исследования хроническая плацентарная недостаточность в антенатальном периоде была диагностирована у каждой четвертой (27,1%) обследованной женщины из группы со средней степенью риска и у каждой второй (45,9%) роженицы высокого риска независимо от паритета. Практически у всех этих женщин во время амниотомии изливались окрашенные меконием околоплодные воды. Однако лишь 18,4% детей, перенесших ФПН, родились в состоянии асфиксии. Острая гипоксия плода на фоне имеющейся хронической гипоксии была в 1,4% случаев.

С целью профилактики острой гипоксии плода у обследованных женщин с изменением цвета околоплодных вод (18,5% в группе со средней степенью перинатального риска, 8,2% в группе высокого риска) в интранатальном периоде проводилась амниоинфузия. В тех случаях, когда проводилась амниоинфузия после амниотомии, исход родов для новорожденных был более благоприятным. Состояние детей при рождении оценивалось по шкале Апгар на 8 — 10 баллов в 97,3%, 5-7 баллов 2,7%. «Тяжелых» детей — не было. Учитывая полученные результаты — мы предлагаем производить расчет интранатального прироста с учетом осложнений родов (гипоксия плода, мекониальные околоплодные воды, слабость родовых сил, маловодие, многоводие, крупный плод).

«Тяжелых» детей — не было. Учитывая полученные результаты — мы предлагаем производить расчет интранатального прироста с учетом осложнений родов (гипоксия плода, мекониальные околоплодные воды, слабость родовых сил, маловодие, многоводие, крупный плод).

Подсчет суммы баллов интранатальных факторов риска проводился согласно модифицированной шкале О.Г.Фроловой, Е.И.Николаевой. Однако в данной шкале нет такого важного фактора, как слабость родовой деятельности, которая встречалась довольно часто у женщин со средней и высокой степенью перинатального риска (14,8% и 8,2% соответственно группам) и являлась одной из основных причин в генезе развития асфиксии новорожденных. Мы предлагаем учитывать слабость родовой деятельности как один из факторов интранатального прироста и оценивать его в 10 баллов (вычислено нами эмпирическим путем). Не менее важными прогностическими моментами в исходе родов для плода являются изменение цвета околоплодных вод — 8 баллов и диагностированная гипоксия плода — 4 балла (по модифицированной шкале).

Таким образом, по результатам нашего исследования установлено, что основными интранатальными факторами, воздействующими в процессе родов и усугубляющими состояние новорожденных, иылн гипоксия плода, изменение цвета околоплодных вод, стойкая слабость родовой деятельности.

Интранатальный прирост — это изменение степени риска неблагоприятного исхода, что связано с возникшими осложнениями во время родов.

В процессе родов интранатальный прирост приводит к переходу женщин из группы со средней степенью перинатального риска (26,8%) в группу высокого риска, более неблагоприятную в плане прогнозирования исхода родов как для матери, так и для плода. Это, вызвано субъективным отношением врачей к этой категории женщин (недооценка), а также, самое главное, — необходимостью интранатальной переоценки. В группе изначально среднего риска в родах гипоксия плода, мекониальное окрашивание околоплодных вод, слабость родовой деятельности диагностирована в 2 раза чаще, чем в группе высокого риска. Несмотря на то, что в группе высокого риска почти каждый шестой ребенок родился с дефицитом массы тела, в группе среднего риска в 1,5 раза больше родилось детей в состоянии асфиксии.

Несмотря на то, что в группе высокого риска почти каждый шестой ребенок родился с дефицитом массы тела, в группе среднего риска в 1,5 раза больше родилось детей в состоянии асфиксии.

Возникшие осложнения в родах — интранатальный прирост, несомненно, требуют изменения тактики ведения родов. Неоднозначность оценки перинатальных факторов риска и актуальность интранатальной переоценки подтверждается частотой кесаревых сечений в исследованных группах. В группе среднего риска она была почти в 4 раза выше. Кроме того, это подтверждается таюке результатами интранатальной оценки состояния плода. По данным КТГ, нарушение сердечной деятельности плода у рожениц с исходным средним перинатальным риском встречалось достоверно чаще (в 1,5 раза), чем в группе высокого риска. Несомненно, именно у этих женщин, несмотря на изначально среднюю степень риска, тактика ведения родов должна была быть пересмотрена.

Обращает на себя внимание низкая эффективность лечения слабости родовой деятельности — только у 25% женщин из группы среднего риска лечение оказалось эффективно. У женщин высокого риска эффективность составила 60%. Для клинического использования важно не столько абсолютное значение прироста (баллы), а его доля в пренатальной сумме баллов риска, выраженная в процентах, т.е. интенсивность прироста баллов в течение родов. Таким образом, интранатальный прирост — это отношение суммы интранатальных факторов риска в баллах к сумме антенатальных факторов, выраженная в процентах. Пример расчета интранатального прироста (ИП): на момент начала родов женщина со средней степенью перинатального риска имеет 18 баллов (!00%), сумма баллов, набранных интранатально — 8:

У женщин высокого риска эффективность составила 60%. Для клинического использования важно не столько абсолютное значение прироста (баллы), а его доля в пренатальной сумме баллов риска, выраженная в процентах, т.е. интенсивность прироста баллов в течение родов. Таким образом, интранатальный прирост — это отношение суммы интранатальных факторов риска в баллах к сумме антенатальных факторов, выраженная в процентах. Пример расчета интранатального прироста (ИП): на момент начала родов женщина со средней степенью перинатального риска имеет 18 баллов (!00%), сумма баллов, набранных интранатально — 8:

|

ИП = |

8х100 |

= 44,5%. |

|

18 |

Как показало исследование, интранатальный прирост суммы баллов риска является одним из основных прогностических критериев исхода родов. Зависимость прямая — чем выше прирост, тем хуже исход. Для определения пороговых значений относительного интранатального прироста (момент принятия решения) мы воспользовались математическими методами. У женщин среднего риска, родивших детей в состоянии асфиксии, среднее значение интранатального прироста составило 66,8% от исходного, а в группе высокого риска — 38,8%. Гак, по нашему мнению, пороговые значения интранатального прироста в процентах от исходного должны быть следующими: в группе среднего риска — 60% от исходного, а в группе высокого риска — 30%. Важно отметить, что, несмотря на двукратное различие значений относительного интранатального прироста в группах, в абсолютных цифрах, выраженных в баллах, этот прирост сопоставим.

Зависимость прямая — чем выше прирост, тем хуже исход. Для определения пороговых значений относительного интранатального прироста (момент принятия решения) мы воспользовались математическими методами. У женщин среднего риска, родивших детей в состоянии асфиксии, среднее значение интранатального прироста составило 66,8% от исходного, а в группе высокого риска — 38,8%. Гак, по нашему мнению, пороговые значения интранатального прироста в процентах от исходного должны быть следующими: в группе среднего риска — 60% от исходного, а в группе высокого риска — 30%. Важно отметить, что, несмотря на двукратное различие значений относительного интранатального прироста в группах, в абсолютных цифрах, выраженных в баллах, этот прирост сопоставим.

Результаты нашей работы показали, что на перинатальную заболеваемость влияет, прежде всего, рациональная тактика ведения родов с учетом интанатального прироста. В ходе исследования мы обнаружили прямо пропорциональную зависимость состояния новорожденных и интранатального прироста, которая позволила разработать алгоритм ведения родов для женщин с высокой степенью перинатального риска.

Алгоритм включает в себя постоянный мониторинг интранатального прироста в абсолютных и относительных значениях. Пороговыми значениями для изменения тактики ведения родов, как отмечено выше, являются: в группе среднего риска — 60% от исходного, в группе высокого риска — 30%. Ведение родов согласно разработанному алгоритму позволит практическим врачам своевременно изменять тактику ведения родов, что снизит не только уровень перинатальной заболеваемости, но и смертность новорожденных.

Обсуждение. Исход родов высоко коррелирует с первоначальной суммой баллов перинатального риска и её интранатальным приростом. Практическое значение для ведения родов и прогнозирования их исходов имеет определение не только абсолютного, но и относительного значения интранатального прироста. Пороговыми значениями относительного интранатального прироста для изменения тактики ведения родов являются: в группе изначально среднего риска — на 60% от имеющейся суммы баллов риска в антенатальном периоде, в группе высокого риска — на 30%.

М.А. МАМЕДОВА, М.А. САРМОСЯН, И.М. ОРДИЯНЦ, И.Н. КОСТИН, Л.Ь. ЗАЯКИНА, Н.М. СТАРЦЕВА, Н.П. ЕРМОЛОВА

Оценка по шкале Апгар: первый важный тест вашего ребенка

Когда ваш ребенок рождается и вы наслаждаетесь первыми моментами с ним, ваша медицинская команда быстро оценивает общее состояние здоровья и самочувствие вашего ребенка. Этот самый первый «тест» называется оценкой по шкале Апгар.

Если вы никогда не слышали об шкале Апгар или не понимаете ее назначения, вы не одиноки. Оценки по шкале Апгар присваиваются новорожденным уже более полувека, но многие родители неправильно их понимают.

Что означает оценка по шкале Апгар для вашего ребенка сейчас и в будущем? И стоит ли вам беспокоиться о буквах и цифрах?

Вот все, что вам нужно знать об шкале Апгар, что это такое, что она измеряет и что она означает для вашего ребенка.

Что такое оценка по шкале Апгар?

Шкала Апгар названа в честь ее разработчика Вирджинии Апгар, доктора медицинских наук, американского анестезиолога.

«Доктор. Апгар разработала систему оценки с 1952 по 1958 год, которая обеспечила стандартизированный способ оценки новорожденных после родов», — сказал Питер Стивенсон, доктор медицинских наук, неонатолог из Медицинского центра Университета Баннера в Фениксе.

Путешествие вашего ребенка в этот мир, будь то вагинальные роды или кесарево сечение (кесарево сечение), чудесно, а иногда и тяжело. Переход от комфорта вашей матки в яркий, холодный мир может быть адаптацией. Оценка по шкале Апгар позволяет быстро оценить состояние вашего ребенка и определить, в какой дополнительной медицинской помощи он может нуждаться или не нуждаться, например, в помощи при дыхании или проблемах с сердцем.

«Оценка по шкале Апгар часто считается «тестом», что вводит в заблуждение, — сказал доктор Стивенсон. «Это лучше рассматривать как описание основного состояния младенца вскоре после рождения, которое в большинстве случаев мало коррелирует с долгосрочным будущим ребенка».

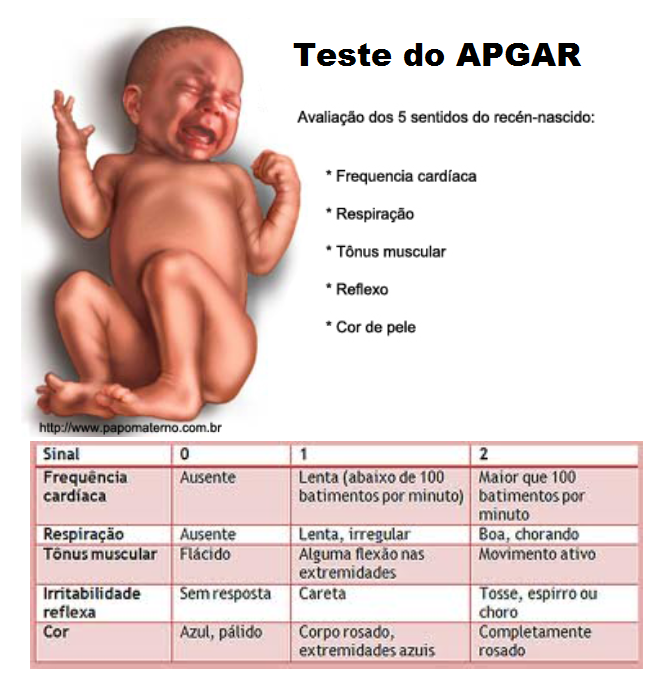

Апгар используется как аббревиатура, которая оценивает пять областей: A внешний вид, P импульс, G бег, A активность и R дыхание. Вот что поставщики медицинских услуг ищут в каждой категории:

Вот что поставщики медицинских услуг ищут в каждой категории:

- Внешний вид: Это относится к цвету или оттенку кожи вашего ребенка. Когда ваш ребенок делает первые несколько вдохов, его кожа может изменить цвет с синего на розовый.

- Пульс: Ваш врач измерит частоту сердечных сокращений вашего ребенка на основе нормального уровня более 100 ударов в минуту.

- Ответ гримасой: Это относится к рефлексам вашего ребенка. Например, реагирует ли ваш ребенок на аспирацию рта плачем, кашлем или чиханием?

- Упражнение: Это относится к движению конечностей вашего ребенка (ручек и ножек).

- Дыхание: Качество дыхания вашего ребенка определяется его криком. Хороший, громкий крик лучше, чем хныканье или полное отсутствие плача.

Как проводится оценка по шкале Апгар?

Ваш ребенок получает баллы по каждой категории по шкале от 0, 1 и 2 в течение первой минуты после рождения. Общий балл может варьироваться от 0 до 10.

Общий балл может варьироваться от 0 до 10.

«Оценка по шкале Апгар назначается через одну минуту обычно пять минут», — сказал доктор Стивенсон.

Оценка рассчитывается следующим образом:

Внешний вид

0: Синий или розовый

1: Тело розовое, но руки и ноги голубые

2: Полностью розовый

Пульс

0: Сердцебиение не определяется

1: Менее 100 ударов в минуту

2: Более 100 ударов в минуту

Гримаса

0: Не реагирует на стимуляцию

1: Делайте движения лицом

2: Делайте движения лицом и плачьте, кашляйте или чихайте

Активность

0: Вялость, вялость

1: Некоторое сгибание рук и ног

2: Активное движение

Дыхание

0: Отсутствие дыхания

1: Медленное, неравномерное дыхание; слабый крик

2: Хорошее дыхание; сильный плач

Что означает оценка моего ребенка по шкале Апгар?

Оценка вашего ребенка по шкале Апгар предназначена только для оценки того, как он себя чувствует в данный момент и нуждается ли он в неотложной медицинской помощи. Большинство младенцев получают баллы по шкале Апгар, которые указывают на хорошее здоровье, хотя едва ли кто-либо из детей когда-либо получает максимальный балл 10.

Большинство младенцев получают баллы по шкале Апгар, которые указывают на хорошее здоровье, хотя едва ли кто-либо из детей когда-либо получает максимальный балл 10.

Согласно исследованию, опубликованному Американской академией педиатрии, баллы определяются следующим образом: классифицируется как «обнадеживающий»

Если у вашего ребенка низкая оценка по шкале Апгар, ваша медицинская бригада будет рядом, чтобы обеспечить вашему ребенку всю необходимую помощь и немедленную жизненно важную поддержку. Однако очень редко он предсказывает долгосрочные проблемы со здоровьем, поведением, интеллектом или личностью. Существует ряд серьезных и несерьезных причин, которые могут повлиять на оценку вашего ребенка, например, кесарево сечение, родовая травма или преждевременные роды.

«Оценка по шкале Апгар в основном является кратким описанием состояния вашего ребенка в первые минуты после родов и чаще всего используется ретроспективно или оглядываясь назад, а не как инструмент для определения лечения и вмешательства», — сказал д-р Стивенсон. «Это лучше определяется непрерывной оценкой состояния и реакции ребенка на основе алгоритмов реанимации, таких как NRP, а также клинического опыта».

«Это лучше определяется непрерывной оценкой состояния и реакции ребенка на основе алгоритмов реанимации, таких как NRP, а также клинического опыта».

Takeaway

Оценка вашего ребенка по шкале Апгар является лишь отражением того, как ваш ребенок себя чувствует в данный момент, и не предсказывает будущее вашего ребенка. Ваш ребенок получит всю необходимую помощь, если и когда она ему понадобится. Вы можете просто сосредоточиться на том, чтобы наслаждаться этими первыми драгоценными моментами, обнимая своего нового малыша.

Статьи по теме:

- У вас будет ребенок: выбор педиатра

- Грудное молоко или смесь: как выбрать

- Диагностика и лечение врожденных пороков сердца

Детское здоровье Велнес

Присоединиться к разговору

Исходы новорожденных с нулевой 10-минутной оценкой по шкале Апгар: систематический обзор и метаанализ — Полный текст — Неонатология 2022, Том.

119, № 6

119, № 6 Введение: Шкала Апгар представляет собой стандартизированный метод оценки первичной адаптации и клинического состояния новорожденного после рождения. Наша цель заключалась в систематическом обзоре и метаанализе выживаемости и выживаемости без нарушений развития нервной системы от умеренной до тяжелой степени (NDI) у новорожденных с нулевой 10-минутной оценкой по шкале Апгар. Методы: В шести электронных базах данных был проведен поиск отчетов, опубликованных до ноября 2021 года, о новорожденных с нулевой 10-минутной оценкой по шкале Апгар. Риск систематической ошибки оценивался с использованием шкалы Ньюкасла-Оттавы для когортных исследований и Контрольного списка критической оценки Института Джоанны Бриггс для серий случаев/отчетов. Мета-анализ доли исходов был проведен с использованием модели случайных эффектов для исследований, опубликованных после 2000 года и сообщающих о >5 новорожденных. Была проведена метарегрессия с использованием среднего года периода исследования и анализ подгрупп по лечению терапевтической гипотермией и по гестационному возрасту. Результаты: Были включены 28 исследований 820 новорожденных с умеренным риском систематической ошибки. Выживаемость составила 40% (95% доверительный интервал 30-50%, 16 исследований, 646 новорожденных, I 2 = 83%), и она увеличивалась на 2,3% в год (95% ДИ 1,3-3,2%, p). < 0,001). Выживаемость без ННД средней и тяжелой степени составила 19% (95% доверительный интервал 11–27%, 13 исследований, 211 новорожденных, I 2 = 62%). Выживаемость была выше у новорожденных, получавших терапевтическую гипотермию, и у новорожденных с гестационным возрастом ≥32 недель по сравнению с <32 недель. Заключение: Приблизительно 2 из 5 новорожденных с нулевой 10-минутной оценкой по шкале Апгар выжили, и 1 из 5 выжил без умеренной или тяжелой ННД. Выживаемость улучшилась с годами, особенно после эпохи терапевтической гипотермии.

Результаты: Были включены 28 исследований 820 новорожденных с умеренным риском систематической ошибки. Выживаемость составила 40% (95% доверительный интервал 30-50%, 16 исследований, 646 новорожденных, I 2 = 83%), и она увеличивалась на 2,3% в год (95% ДИ 1,3-3,2%, p). < 0,001). Выживаемость без ННД средней и тяжелой степени составила 19% (95% доверительный интервал 11–27%, 13 исследований, 211 новорожденных, I 2 = 62%). Выживаемость была выше у новорожденных, получавших терапевтическую гипотермию, и у новорожденных с гестационным возрастом ≥32 недель по сравнению с <32 недель. Заключение: Приблизительно 2 из 5 новорожденных с нулевой 10-минутной оценкой по шкале Апгар выжили, и 1 из 5 выжил без умеренной или тяжелой ННД. Выживаемость улучшилась с годами, особенно после эпохи терапевтической гипотермии.

Введение

Шкала Апгар, стандартизированная оценка первичной адаптации новорожденных, регистрируется через 1 и 5 мин после рождения [1]. Если он меньше 7 на 5 мин, в рекомендациях Программы реанимации новорожденных (NRP) указано, что оценку следует повторять каждые 5 мин [2]. Согласно обновленным рекомендациям Американской кардиологической ассоциации 2015 г. по сердечно-легочной реанимации и неотложной сердечно-сосудистой помощи, нулевая оценка по шкале Апгар через 10 минут является предиктором смертности и заболеваемости у поздних недоношенных и доношенных детей и предполагает, что, если частота сердечных сокращений остается неопределяемой через 10 минут возраст может быть целесообразным прекратить активную реанимацию; тем не менее, это решение должно быть индивидуальным. Следует учитывать такие факторы, как оптимизация реанимации, конкретные обстоятельства перед родами и пожелания семьи [3-8]. Эти рекомендации были основаны на недавних исследованиях с небольшими размерами выборки [3-8], в которых не учитывались улучшения в неонатальной помощи, такие как реанимация крайне недоношенных новорожденных или использование гипотермии для доношенных и доношенных новорожденных.

Если он меньше 7 на 5 мин, в рекомендациях Программы реанимации новорожденных (NRP) указано, что оценку следует повторять каждые 5 мин [2]. Согласно обновленным рекомендациям Американской кардиологической ассоциации 2015 г. по сердечно-легочной реанимации и неотложной сердечно-сосудистой помощи, нулевая оценка по шкале Апгар через 10 минут является предиктором смертности и заболеваемости у поздних недоношенных и доношенных детей и предполагает, что, если частота сердечных сокращений остается неопределяемой через 10 минут возраст может быть целесообразным прекратить активную реанимацию; тем не менее, это решение должно быть индивидуальным. Следует учитывать такие факторы, как оптимизация реанимации, конкретные обстоятельства перед родами и пожелания семьи [3-8]. Эти рекомендации были основаны на недавних исследованиях с небольшими размерами выборки [3-8], в которых не учитывались улучшения в неонатальной помощи, такие как реанимация крайне недоношенных новорожденных или использование гипотермии для доношенных и доношенных новорожденных. 9-11].

9-11].

Некоторые исследования вызвали разногласия относительно прекращения реанимации новорожденных на 10-й минуте, поскольку все большее число новорожденных с нулевой 10-минутной оценкой по шкале Апгар (особенно доношенные новорожденные) выживали без серьезных нарушений [12-15]. Некоторые из этих противоречий включают отсутствие данных о продолжительности асистолии до родов, неизвестную этиологию остановки сердца, ненадежность оценки сердечной деятельности во время реанимации, качество реанимации, влияние гестационного возраста и потенциальную пользу терапевтического лечения. гипотермия (ГГ) [15-17]. Эти дебаты отражены в 8-м издании Учебника неонатальной реанимации, опубликованном в 2020 году Американской академией педиатрии и Американской кардиологической ассоциацией. Он рекомендует индивидуализировать ведение, но предполагает, что разумные сроки рассмотрения вопроса о прекращении реанимационных мероприятий могут быть увеличены до 20 минут после рождения [18]. Синтез доказательств был основой этого изменения рекомендации, которое было поддержано Foglia et al. [19].] обзор литературы, указывающий на высокий риск систематической ошибки и непоследовательности результатов. Их вывод заключался в том, что выживание возможно без нарушения развития нервной системы, даже если 10-минутная оценка по шкале Апгар равна нулю. Однако их исследование не полностью изучило несоответствия в исследованиях, чтобы выявить причины различий в результатах между исследованиями и метаанализами. Целью нашего исследования было проведение систематического обзора и метаанализа опубликованной литературы, в которой сообщалось об исходах новорожденных с нулевой 10-минутной оценкой по шкале Апгар, а также изучение причин гетерогенности путем проведения анализа подгрупп и мета-регрессии. .

[19].] обзор литературы, указывающий на высокий риск систематической ошибки и непоследовательности результатов. Их вывод заключался в том, что выживание возможно без нарушения развития нервной системы, даже если 10-минутная оценка по шкале Апгар равна нулю. Однако их исследование не полностью изучило несоответствия в исследованиях, чтобы выявить причины различий в результатах между исследованиями и метаанализами. Целью нашего исследования было проведение систематического обзора и метаанализа опубликованной литературы, в которой сообщалось об исходах новорожденных с нулевой 10-минутной оценкой по шкале Апгар, а также изучение причин гетерогенности путем проведения анализа подгрупп и мета-регрессии. .

Методы

В этом исследовании используются рекомендации по отчетности PRISMA [20] (онлайн-приложение, материал 1; все онлайн-приложения см. на www.karger.com/doi/10.1159/000525926). анализ руководства по обсервационным исследованиям в эпидемиологии [21].

Источники данных и поиск

Опытные библиотекари разработали и реализовали стратегии поиска в следующих библиографических базах данных до ноября 2021 г. : Кокрановский центральный регистр контролируемых испытаний (2020 г., выпуск 6), Кокрановская база данных систематических обзоров (2020 г., выпуск 6), Medline, PubMed, Embase и CINAHL. Мы использовали обычную комбинацию терминов MeSH и текстовых слов. Стратегия поиска описана в дополнительном онлайн-материале 2. Мы просмотрели списки литературы идентифицированных статей и не ограничивали язык публикации. Мы связывались с авторами исследований, когда информация отсутствовала или была неполной.

: Кокрановский центральный регистр контролируемых испытаний (2020 г., выпуск 6), Кокрановская база данных систематических обзоров (2020 г., выпуск 6), Medline, PubMed, Embase и CINAHL. Мы использовали обычную комбинацию терминов MeSH и текстовых слов. Стратегия поиска описана в дополнительном онлайн-материале 2. Мы просмотрели списки литературы идентифицированных статей и не ограничивали язык публикации. Мы связывались с авторами исследований, когда информация отсутствовала или была неполной.

Критерии включения

Мы включили когортные исследования, исследования случай-контроль, серии случаев и отчеты о случаях; и мы исключили обзоры, редакционные статьи и письма в редакцию. Мы включили исследования доношенных и недоношенных новорожденных, у которых 10-минутная оценка по шкале Апгар была нулевой, несмотря на активную реанимацию при рождении с использованием принятых местных рекомендаций. Нашим основным интересующим результатом было выживание. Вторичными исходами были выживаемость без нарушений развития нервной системы от умеренной до тяжелой (NDI) (определялась согласно включенным исследованиям, которые в основном включали церебральный паралич средней и тяжелой степени, задержку когнитивных функций от умеренной до тяжелой, а также нарушения слуха или зрения от умеренной до тяжелой) и черепно-мозговая травма. либо повреждение паренхимы, либо внутрижелудочковое кровоизлияние 3 или 4 степени), диагностированное с помощью визуализации головного мозга (УЗИ или МРТ). Исследования, которые мы включили, должны были сообщать по крайней мере об одном из этих исходов, представляющих интерес.

либо повреждение паренхимы, либо внутрижелудочковое кровоизлияние 3 или 4 степени), диагностированное с помощью визуализации головного мозга (УЗИ или МРТ). Исследования, которые мы включили, должны были сообщать по крайней мере об одном из этих исходов, представляющих интерес.

Отбор исследований

Пять авторов (B.K., K.C.K., M.D., Y.J.Z. и W.A.) независимо друг от друга оценили названия и аннотации статей, выявленных в результате поиска литературы, чтобы определить их право на включение в настоящее исследование. Каждое исследование просматривали не менее четырех авторов. Любые разногласия относительно приемлемости исследований разрешались путем обсуждения и, при необходимости, двумя другими авторами (P.W. и P.S.S.).

Извлечение данных

Данные из включенных исследований были независимо извлечены пятью авторами (B.K., K.C.K., MD, YJZ и W.A.) с использованием специальной формы сбора. Данные сравнивались, и расхождения были устранены путем консенсуса или консультации с двумя другими авторами (P. W. и P.S.S.). Извлеченные данные включали дизайн исследования, условия исследования, место исследования, время и продолжительность исследования, количество участников, пол, гестационный возраст, 10-минутную оценку по шкале Апгар, TH и результаты.

W. и P.S.S.). Извлеченные данные включали дизайн исследования, условия исследования, место исследования, время и продолжительность исследования, количество участников, пол, гестационный возраст, 10-минутную оценку по шкале Апгар, TH и результаты.

Оценка риска систематической ошибки

Мы оценили все исследования, включенные в настоящее исследование, на предмет риска систематической ошибки, используя либо шкалу Ньюкасла-Оттавы для когортных исследований, либо контрольный список Института Джоанны Бриггс (JBI) для серий случаев [22, 23]. Шкала Ньюкасла-Оттавы состоит из восьми основ для оценки выбора исследуемой популяции, сопоставимости и оценки результатов. Баллы варьируются от 0 до 9 [22]. Двое из трех авторов (B.K., K.C.K., MD) независимо друг от друга оценили риск систематической ошибки во включенных исследованиях и классифицировали исследования как исследования с низким уровнем риска (7–9).), умеренный риск (4–6) или высокий риск (0–4) систематической ошибки. PSS проконсультировался, когда два первых рецензента не пришли к согласию.

Статистический анализ

Мы представили данные по исходам в виде коэффициентов/пропорций. Используя общий метод обратной дисперсии, мы решили провести априорный метаанализ данных, которые были представлены как показатели заболеваемости, когда эти показатели были представлены в двух или более исследованиях. Что касается нашего метаанализа, мы включили только исследования с участием >5 новорожденных, опубликованные после 2000 г., чтобы соответствовать достижениям в ведении и поддержке таких новорожденных. Мы рассчитали объединенные пропорции и 95% доверительный интервал (ДИ), при необходимости, с использованием метода случайных эффектов DerSimonian Laird. Мы использовали метод двойного арсцина Фримена Тьюки, чтобы обобщить пропорции в нашем мета-анализе. Если данные были доступны, мы проводили предварительно запланированный анализ подгрупп для (а) получения или отсутствия ТГ и (б) подгрупп гестационного возраста (≥36 недель, 32–35 недель и <32 недель ГВ). Основываясь на априорных знаниях об изменениях результатов с годами, мы также запланировали мета-регрессию, используя средний год периода исследования в качестве ковариации. Мы рассчитали гетерогенность между исследованиями, используя I 2 значений [24]. Значение p <0,05 считалось статистически значимым. Для анализа мы использовали Open Meta Analyst версии 5.12.14 (доступна на сайте www.cebm.brown.edu/openmeta).

Мы рассчитали гетерогенность между исследованиями, используя I 2 значений [24]. Значение p <0,05 считалось статистически значимым. Для анализа мы использовали Open Meta Analyst версии 5.12.14 (доступна на сайте www.cebm.brown.edu/openmeta).

Результаты

Подробные результаты поиска представлены на рис. 1. Мы включили в наш систематический обзор двадцать восемь исследований, в которых сообщалось о 820 новорожденных с нулевой 10-минутной оценкой по шкале Апгар. Мы исключили из метаанализа 12 исследований с участием 174 новорожденных; 5 исследований были опубликованы до 2000 г., а 5 исследований, опубликованных после 2000 г., содержали менее 5 случаев; мы не включили исследование Laptook et al. [6], поскольку в исследовании Natarajan et al. [14] сообщалось об исходах развития нервной системы в той же когорте, и мы не включили исследование Persson et al. [25] в исследование. метаанализ, поскольку они сообщили о церебральном параличе у выживших без тяжести. Включенные исследования были из девяти стран (Австралия, Канада, Израиль, Япония, Новая Зеландия, Нидерланды, Швеция, Великобритания и США). Девять были когортными исследованиями с группой сравнения, 16 — сериями случаев и 3 — отчетами о случаях.

Включенные исследования были из девяти стран (Австралия, Канада, Израиль, Япония, Новая Зеландия, Нидерланды, Швеция, Великобритания и США). Девять были когортными исследованиями с группой сравнения, 16 — сериями случаев и 3 — отчетами о случаях.

Рис. 1.

Блок-схема включения исследования.

Характеристики включенных исследований представлены в Таблице 1. Согласно шкале Ньюкасла-Оттавы, когортные исследования имели умеренный риск систематической ошибки. Согласно шкале JBI, 3 из 21 серии случаев/отчетов получили ответ «да» на 8 из 10 вопросов; тем не менее, эту информацию следует получать с осторожностью, поскольку эти вопросы не полностью исследуют возможность систематической ошибки отбора в отчетах о случаях/сериях случаев (онлайн-приложение, материал 3). Необработанные цифры для результатов каждого исследования приведены в таблице 2.

Таблица 1.

Характеристики включенных исследований и риск смещения новорожденных (опубликовано в 2000 году и позже) показало, что совокупная выживаемость составила 40% (95% ДИ 30–50%, I 2 = 83%, как показано на рисунке 2а). Наша мета-регрессия показала, что выживаемость улучшалась на 2,3% в год (95% ДИ 1,3–3,2%, 90–132 p 90–133 < 0,001; показано на рис. 2б). Данные о выживаемости в группах сравнения (разные группы, включенные в разные исследования, с оценкой по шкале Апгар в диапазоне от 1 до 4 через 10 минут) представлены в онлайн-приложении. Материал 4. Мета-анализ не проводился из-за разных групп сравнения. В исследовании Nelson et al. [33] сообщалось о выживаемости без NDI, поэтому оно было исключено из анализа выживаемости. Апостериорный анализ чувствительности включения исследований с низким риском систематической ошибки отбора показал аналогичные результаты (7 исследований, 505 участников, совокупная выживаемость 38% [9].5% ДИ 26–50%], i 2 = 85%).

Наша мета-регрессия показала, что выживаемость улучшалась на 2,3% в год (95% ДИ 1,3–3,2%, 90–132 p 90–133 < 0,001; показано на рис. 2б). Данные о выживаемости в группах сравнения (разные группы, включенные в разные исследования, с оценкой по шкале Апгар в диапазоне от 1 до 4 через 10 минут) представлены в онлайн-приложении. Материал 4. Мета-анализ не проводился из-за разных групп сравнения. В исследовании Nelson et al. [33] сообщалось о выживаемости без NDI, поэтому оно было исключено из анализа выживаемости. Апостериорный анализ чувствительности включения исследований с низким риском систематической ошибки отбора показал аналогичные результаты (7 исследований, 505 участников, совокупная выживаемость 38% [9].5% ДИ 26–50%], i 2 = 85%).

Рис. 2.

Мета-анализ и мета-регрессия первичного исхода выживания. a Лесной участок для метаанализа. b График метарегрессии с медианой года когорты в качестве независимой переменной.

Повреждение головного мозга при визуализации : Наш метаанализ 5 исследований 94 новорожденных показал, что совокупная доля повреждений головного мозга, диагностированных с помощью визуализации, составила 53% (95% ДИ 40–65%; I 2 = 0%) (онлайн-приложение Материал 5).

Выживаемость без NDI средней и тяжелой степени : Наш мета-анализ 13 исследований с участием 211 новорожденных показал, что совокупная выживаемость без NDI средней и тяжелой степени составила 19% (95% ДИ 11–27%, I 2 = 62%, показано на рис. 3а). Наша мета-регрессия показала улучшение выживаемости без среднетяжелых и тяжелых NDI на 1,1% в год (95% ДИ 0–2%, p = 0,10; показано на рис. 3b), но этот показатель не был статистически значимый.

Рис. 3.

Мета-анализ и мета-регрессия вторичного исхода выживаемости без значимого NDI. a Лесной участок для метаанализа. b График метарегрессии с медианой года когорты в качестве независимой переменной.

Анализы подгрупп

В отношении основного результата выживания мы провели анализ двух подгрупп.

TH : В девяти исследованиях сообщалось о выживаемости 204 новорожденных, получавших TH, а объединенные анализы показали, что показатель выживаемости составил 57% (95% ДИ 46–69%, I 2 = 41%; онлайн доп.

Материал 6а). В десяти исследованиях сообщалось о выживаемости 292 новорожденных, не получавших TH, и объединенные анализы показали, что выживаемость составляет 29% (95% ДИ 21–37%, I 2 = 36%; онлайн-приложение. Материалы). 6б).

Материал 6а). В десяти исследованиях сообщалось о выживаемости 292 новорожденных, не получавших TH, и объединенные анализы показали, что выживаемость составляет 29% (95% ДИ 21–37%, I 2 = 36%; онлайн-приложение. Материалы). 6б).Гестационный возраст : В четырех исследованиях сообщалось о выживаемости 51 новорожденного со сроком гестации менее 32 недель, а объединенные анализы показали, что показатель выживаемости составляет 33% (95% ДИ 10–56%, I 2 = 56%; онлайн доп. Материал 7а). В шести исследованиях сообщалось об исходе выживаемости 34 новорожденных в сроке гестации 32–36 недель, а объединенные анализы показали показатель выживаемости 54% (95% ДИ 38–69%, I 2 = 0%; онлайн-приложение. Материал 7б). В двенадцати исследованиях сообщалось об исходе выживаемости 332 новорожденных со сроком гестации >36 недель, а объединенные анализы показали показатель выживаемости 50% (95% ДИ 39–62%, I 2 = 61%; онлайн-приложение.

7в).

7в).

Обсуждение

В этом всестороннем систематическом обзоре и метаанализе 28 исследований с умеренным риском систематической ошибки, в основном из-за систематической ошибки отбора, примерно 2 из 5 новорожденных с нулевой 10-минутной оценкой по шкале Апгар выжили и 1 из 5 выжили без умеренной или тяжелой NDI. Более того, за последние 20 лет выживаемость значительно улучшилась, при этом значительное улучшение составляет 2,3% каждый год по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, есть указание на то, что предоставление ТГ в последние годы было связано с более высокой выживаемостью и что вероятность выживания улучшалась с увеличением гестационного возраста. Однако количество новорожденных и количество исследований, включенных в анализ обеих подгрупп, были ниже.

До 2021 г. в NRP предполагалось, что если у младенца 10-минутная оценка по шкале Апгар равна нулю, реанимационные мероприятия следует прекратить [18, 44, 45]. В этой рекомендации предполагалось, что если у младенца сохраняется асистолия или тяжелая гипоксемия в течение 10 минут или более, инсульт может привести к тяжелому повреждению головного мозга, что приведет к смерти или выживанию младенца с ННД средней или тяжелой степени. Фолья и др. [19] оценили связь между продолжительностью реанимации и показателями смертности и NDI. Основываясь на этом обзоре Международного комитета по связи по реанимации Целевой группы по реанимации новорожденных, 8-я версия NRP удалила рекомендацию о прекращении сердечно-легочной реанимации через 10 минут, даже если оценка по шкале Апгар оставалась нулевой [18]. Их обзор включал 16 исследований из 579новорожденных, и они сообщили о выживаемости 41% (237/539) при последнем последующем наблюдении и уровне выживаемости без средне-тяжелых NDI 11% (30/277). Однако сообщаемые ими результаты состояли только из добавления всех случаев и исходов без учета размера исследования и его влияния на оценки. Несмотря на однородность установления воздействия и исхода выживаемости во включенных в них исследованиях, остаются вопросы об их выборе случаев и концепции когорты. Наш обзор включал 28 исследований 820 новорожденных, мы провели метаанализ пропорций и провели метарегрессию. Мета-регрессия среднего года периода исследования как ковариата была важна, поскольку неонатология как область развивалась в течение многих лет, и произошло значительное улучшение показателей выживаемости, как признано в исследованиях, в которых сообщалось о данных последних лет по сравнению с на данные из прошлого и на доступность ТГ как метода лечения в последние годы.

Фолья и др. [19] оценили связь между продолжительностью реанимации и показателями смертности и NDI. Основываясь на этом обзоре Международного комитета по связи по реанимации Целевой группы по реанимации новорожденных, 8-я версия NRP удалила рекомендацию о прекращении сердечно-легочной реанимации через 10 минут, даже если оценка по шкале Апгар оставалась нулевой [18]. Их обзор включал 16 исследований из 579новорожденных, и они сообщили о выживаемости 41% (237/539) при последнем последующем наблюдении и уровне выживаемости без средне-тяжелых NDI 11% (30/277). Однако сообщаемые ими результаты состояли только из добавления всех случаев и исходов без учета размера исследования и его влияния на оценки. Несмотря на однородность установления воздействия и исхода выживаемости во включенных в них исследованиях, остаются вопросы об их выборе случаев и концепции когорты. Наш обзор включал 28 исследований 820 новорожденных, мы провели метаанализ пропорций и провели метарегрессию. Мета-регрессия среднего года периода исследования как ковариата была важна, поскольку неонатология как область развивалась в течение многих лет, и произошло значительное улучшение показателей выживаемости, как признано в исследованиях, в которых сообщалось о данных последних лет по сравнению с на данные из прошлого и на доступность ТГ как метода лечения в последние годы. Результаты Foglia et al. [19] исследование и результаты настоящего исследования должны подвергнуть сомнению использование жестких временных рамок для прекращения реанимации, а также дать представление о возможности выживания новорожденных без умеренных и тяжелых NDI.

Результаты Foglia et al. [19] исследование и результаты настоящего исследования должны подвергнуть сомнению использование жестких временных рамок для прекращения реанимации, а также дать представление о возможности выживания новорожденных без умеренных и тяжелых NDI.

Использование самой оценки по шкале Апгар связано со многими оговорками. Во-первых, он имеет несколько субъективных компонентов, таких как цвет кожи младенца или его активность [46]. Во-вторых, поскольку шкала Апгар была разработана для доношенных детей без сопутствующих заболеваний, ее применимость к разным срокам гестации и к детям с врожденными пороками развития может быть субъективной [47]. Однако в большой международной когорте новорожденных в возрасте 24–29 летнедель беременности, 5-минутная оценка по шкале Апгар была связана со смертностью по степени [48]. В-третьих, материнские факторы, такие как лекарства и седативные препараты, также могут влиять на оценку новорожденного по шкале Апгар [1]. В-четвертых, существует проблема межэкспертной изменчивости при выставлении оценки по шкале Апгар. Тем не менее, межэкспертная вариабельность с меньшей вероятностью будет играть роль, если присвоенная оценка равна нулю на 10-й минуте, поскольку эта оценка отражает отсутствие активности по всем параметрам, включая частоту сердечных сокращений.

Тем не менее, межэкспертная вариабельность с меньшей вероятностью будет играть роль, если присвоенная оценка равна нулю на 10-й минуте, поскольку эта оценка отражает отсутствие активности по всем параметрам, включая частоту сердечных сокращений.

Хорошо описано опасение, что асистолия в первые 10 мин жизни приводит к тканевой гипоксии [49].]. Острая фаза снижения церебральной перфузии и доставки глюкозы приводит к анаэробному метаболизму, некрозу клеток и апоптозу. Введение ТГ в качестве стандарта лечения новорожденных с умеренной и тяжелой гипоксически-ишемической энцефалопатией, возможно, способствовало улучшению выживаемости в последние годы. При реанимации и последующей реперфузии вторичной фазе повреждения предшествует латентная фаза. Эта латентная фаза является окном для TH. Предотвращение вторичных травм у некоторых новорожденных с помощью ТГ могло привести к улучшению исходов развития нервной системы. Лучшее выявление кандидатов на ТБ, более раннее начало ТБ и улучшенный стандартизированный уход во время ТБ с акцентом на восстановление гомеостаза и нейропрофилактику [50-52] могут помочь объяснить продолжающееся улучшение результатов на протяжении многих лет. Другие причины могут включать инициативы по улучшению качества с целью улучшения результатов новорожденных с гипоксически-ишемической энцефалопатией [52-54]. Клиницисты также могли неохотно прекращать реанимационные мероприятия, учитывая их знание сообщений о выживших и выживших без среднетяжелого или тяжелого NDI. Способность новорожденных выживать без ННД средней и тяжелой степени также говорит о пластичности развивающегося мозга [55].

Другие причины могут включать инициативы по улучшению качества с целью улучшения результатов новорожденных с гипоксически-ишемической энцефалопатией [52-54]. Клиницисты также могли неохотно прекращать реанимационные мероприятия, учитывая их знание сообщений о выживших и выживших без среднетяжелого или тяжелого NDI. Способность новорожденных выживать без ННД средней и тяжелой степени также говорит о пластичности развивающегося мозга [55].

Наш метаанализ показывает, что выживаемость зависит от гестационного возраста. Новорожденные, рожденные в сроке гестации менее 32 недель, имели значительно более низкие показатели выживаемости. Этот результат можно объяснить тем, что они менее реагируют на реанимационные мероприятия (т. е. внутренней хрупкостью), но также может быть результатом восприятия медработником сниженной сопротивляемости таких новорожденных. Мы не могли различать эти возможности с нашим набором данных [15, 56, 57]. Эти результаты указывают на необходимость дальнейших исследований для определения того, как можно улучшить реанимацию недоношенных новорожденных.

Клинически эти результаты побуждают к постоянным сомнениям в отношении мер, которые используют неонатологи, и их надежности для прогнозирования. Шкала Апгар не должна использоваться изолированно для принятия решения о предоставлении клинической помощи [47]. Отход от временных меток, продиктованных оценкой по шкале Апгар, также дает больше времени и возможностей для индивидуализации ухода в соответствии с семейными приоритетами и ценностями. Такой подход также может позволить семьям участвовать в принятии решений и присутствовать рядом со своим ребенком, поскольку, если реанимационные мероприятия прекращаются так скоро после рождения, родители часто едва видят своего ребенка, не говоря уже о содержательном участии в любых беседах о принятии решений.

Сильные стороны настоящего обзора включают всесторонний поиск литературы, включение всех типов исследований, уточнение информации от авторов, обобщение литературы с учетом размера эффекта и размера выборки каждого исследования, рассматриваемого в анализе, и анализ подгрупп, генерирующих гипотезы, на основе гестационного возраста и TH. Однако существуют ограничения. Во-первых, включенные нами исследования были клинически и методологически неоднородными. В протоколах родильного зала существуют вариации, возникшие в результате многочисленных итераций рекомендаций NRP на протяжении многих лет. Во-вторых, существуют вопросы соблюдения протоколов и неопределенности относительно того, что произошло во время реанимации. В-третьих, существуют различия в отношении возраста при последующем наблюдении и того, как оценивалось и количественно оценивалось тяжесть развития нервной системы. Хотя используемые тесты были в основном стандартными, такими как шкала Бэйли или оценка Гриффита, не во всех включенных нами исследованиях были представлены все исходы. Мы приняли определение, используемое в каждом отдельном исследовании в отношении умеренно-тяжелого NDI. В-четвертых, хотя мы не ограничивали страну исследования, наши включенные исследования были в основном из стран с высоким уровнем дохода. Таким образом, возможность обобщения этих результатов может быть ограничена.

Однако существуют ограничения. Во-первых, включенные нами исследования были клинически и методологически неоднородными. В протоколах родильного зала существуют вариации, возникшие в результате многочисленных итераций рекомендаций NRP на протяжении многих лет. Во-вторых, существуют вопросы соблюдения протоколов и неопределенности относительно того, что произошло во время реанимации. В-третьих, существуют различия в отношении возраста при последующем наблюдении и того, как оценивалось и количественно оценивалось тяжесть развития нервной системы. Хотя используемые тесты были в основном стандартными, такими как шкала Бэйли или оценка Гриффита, не во всех включенных нами исследованиях были представлены все исходы. Мы приняли определение, используемое в каждом отдельном исследовании в отношении умеренно-тяжелого NDI. В-четвертых, хотя мы не ограничивали страну исследования, наши включенные исследования были в основном из стран с высоким уровнем дохода. Таким образом, возможность обобщения этих результатов может быть ограничена. В-пятых, основная проблема связана с предвзятостью отбора. Когда в этом контексте сообщается об отдельных случаях или небольших сериях случаев, если только они не собираются систематически из существующих наборов данных, они склонны к «предвзятости отчетности». Таким образом, мы включили в наш метаанализ только более крупные серии случаев, а не отчеты о случаях. Тем не менее, включенные нами исследования по-прежнему имели риск систематической ошибки от умеренной до высокой, в основном из-за систематической ошибки отбора. В-шестых, систематическая ошибка выживших/систематическая ошибка в отчетах может играть роль в установлении исхода, поскольку некоторые новорожденные могли не пережить реанимацию и о них не сообщалось в анализах, включая госпитализацию новорожденных. Также вероятно, что такая предвзятость будет иметь большее влияние при более низком гестационном возрасте.

В-пятых, основная проблема связана с предвзятостью отбора. Когда в этом контексте сообщается об отдельных случаях или небольших сериях случаев, если только они не собираются систематически из существующих наборов данных, они склонны к «предвзятости отчетности». Таким образом, мы включили в наш метаанализ только более крупные серии случаев, а не отчеты о случаях. Тем не менее, включенные нами исследования по-прежнему имели риск систематической ошибки от умеренной до высокой, в основном из-за систематической ошибки отбора. В-шестых, систематическая ошибка выживших/систематическая ошибка в отчетах может играть роль в установлении исхода, поскольку некоторые новорожденные могли не пережить реанимацию и о них не сообщалось в анализах, включая госпитализацию новорожденных. Также вероятно, что такая предвзятость будет иметь большее влияние при более низком гестационном возрасте.

Заключение

В заключение, наш комплексный мета-анализ показывает, что дети с 10-минутной оценкой по шкале Апгар, равной нулю, вопреки прежним представлениям, имеют примерно ~40% выживаемость и 19% выживаемость без умеренной до тяжелой NDI. Более того, выживаемость детей с нулевой 10-минутной оценкой по шкале Апгар за последние 20 лет улучшилась. Предоставление TH, возможно, помогло улучшить как выживаемость новорожденных, так и выживаемость новорожденных без NDI средней и тяжелой степени. Тем не менее, большая часть наших данных была получена из исследований с небольшим размером выборки, поэтому согласованные усилия по стандартизации отчетов обо всех таких новорожденных из более крупных регистров с подробной информацией о реанимационных мероприятиях помогут прояснить наилучшие подходы к реанимации для этих новорожденных.

Более того, выживаемость детей с нулевой 10-минутной оценкой по шкале Апгар за последние 20 лет улучшилась. Предоставление TH, возможно, помогло улучшить как выживаемость новорожденных, так и выживаемость новорожденных без NDI средней и тяжелой степени. Тем не менее, большая часть наших данных была получена из исследований с небольшим размером выборки, поэтому согласованные усилия по стандартизации отчетов обо всех таких новорожденных из более крупных регистров с подробной информацией о реанимационных мероприятиях помогут прояснить наилучшие подходы к реанимации для этих новорожденных.

Благодарности

Авторы выражают благодарность Бенедикте Науче, Алексу Амару и Крису Уолшу за помощь в проведении поиска в базе данных. Мы также благодарим г-на Уэйна Росса Эгерса за его профессиональную корректировку нашего исследования английским языком.

Заявление об этике

Заявление об этике неприменимо, поскольку данное исследование основано исключительно на опубликованной литературе.

Заявление о конфликте интересов

У авторов нет конфликта интересов, о котором следует заявить.

Источники финансирования

Для этого проекта не было получено специального финансирования.

Вклад авторов

Пиа Винтермарк и Пракеш С. Шах задумали и руководили исследованием. Бита Хоррам, Кейра С. Килмартин, Майя Дахан, Ю Цзя Чжун и Ваэль Абдельмагид внесли существенный вклад в выбор исследований, извлечение данных и их интерпретацию. Бита Хоррам и Кира С. Килмартин оценили риск предвзятости для включенных статей. Пракеш С. Шах провел весь статистический анализ. Пиа Винтермарк, Пракеш С. Шах, Бита Хоррам, Кира К. Килмартин, Майя Дахан, Ю Цзя Чжун и Ваэль Абдельмагид утвердили окончательный вариант рукописи и согласились нести ответственность за достоверность работы.

Заявление о доступности данных

Все проанализированные данные включены в этот обзор. Дальнейшие запросы можно направлять соответствующему автору.

Эта статья находится под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial 4. 0 International License (CC BY-NC). Использование и распространение в коммерческих целях требует письменного разрешения. Дозировка препарата: авторы и издатель приложили все усилия, чтобы гарантировать, что выбор препарата и дозировка, указанные в этом тексте, соответствуют текущим рекомендациям и практике на момент публикации. Тем не менее, в связи с продолжающимися исследованиями, изменениями в правительственных постановлениях и постоянным потоком информации, касающейся лекарственной терапии и реакций на лекарства, читателю настоятельно рекомендуется проверять вкладыш в упаковке для каждого лекарства на предмет любых изменений в показаниях и дозировке, а также для дополнительных предупреждений. и меры предосторожности. Это особенно важно, когда рекомендуемый агент является новым и/или редко используемым лекарственным средством. Отказ от ответственности: заявления, мнения и данные, содержащиеся в этой публикации, принадлежат исключительно отдельным авторам и участникам, а не издателям и редакторам.

0 International License (CC BY-NC). Использование и распространение в коммерческих целях требует письменного разрешения. Дозировка препарата: авторы и издатель приложили все усилия, чтобы гарантировать, что выбор препарата и дозировка, указанные в этом тексте, соответствуют текущим рекомендациям и практике на момент публикации. Тем не менее, в связи с продолжающимися исследованиями, изменениями в правительственных постановлениях и постоянным потоком информации, касающейся лекарственной терапии и реакций на лекарства, читателю настоятельно рекомендуется проверять вкладыш в упаковке для каждого лекарства на предмет любых изменений в показаниях и дозировке, а также для дополнительных предупреждений. и меры предосторожности. Это особенно важно, когда рекомендуемый агент является новым и/или редко используемым лекарственным средством. Отказ от ответственности: заявления, мнения и данные, содержащиеся в этой публикации, принадлежат исключительно отдельным авторам и участникам, а не издателям и редакторам.

Материал 6а). В десяти исследованиях сообщалось о выживаемости 292 новорожденных, не получавших TH, и объединенные анализы показали, что выживаемость составляет 29% (95% ДИ 21–37%, I 2 = 36%; онлайн-приложение. Материалы). 6б).

Материал 6а). В десяти исследованиях сообщалось о выживаемости 292 новорожденных, не получавших TH, и объединенные анализы показали, что выживаемость составляет 29% (95% ДИ 21–37%, I 2 = 36%; онлайн-приложение. Материалы). 6б). 7в).

7в).