Синдром «скользящего» ребра — Неврология — LiveJournal

?Previous Entry | Next Entry

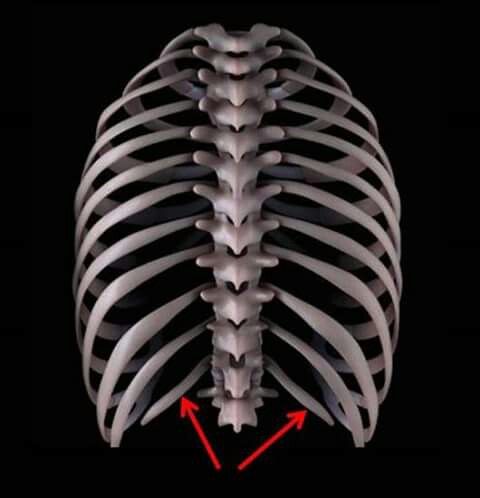

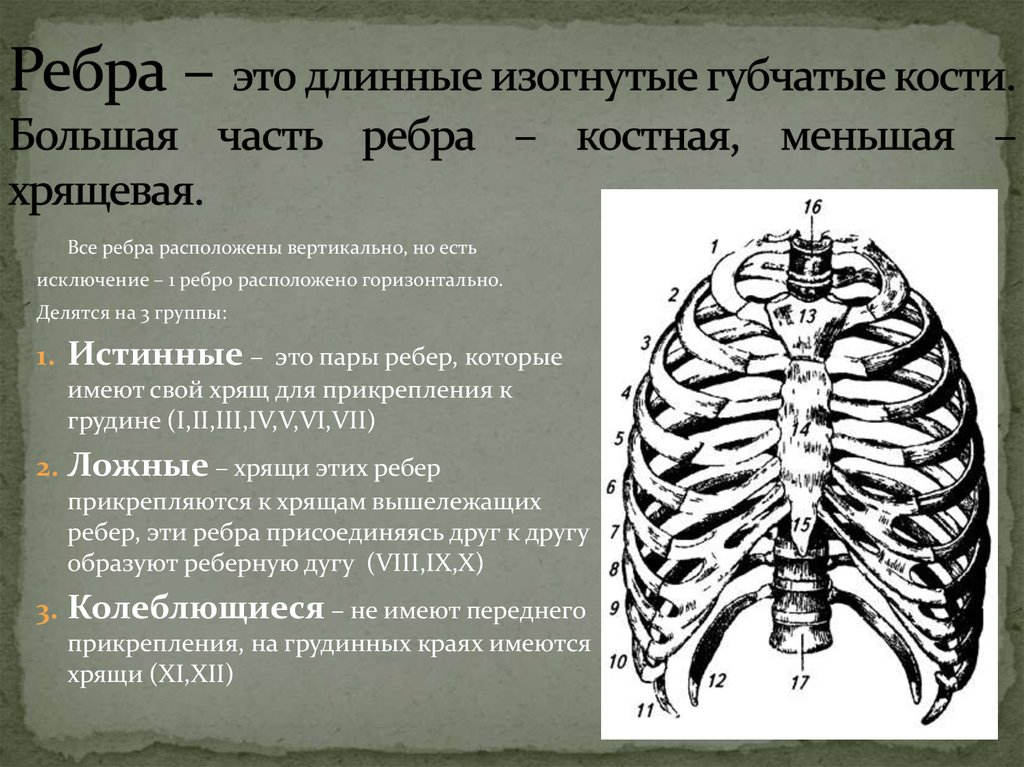

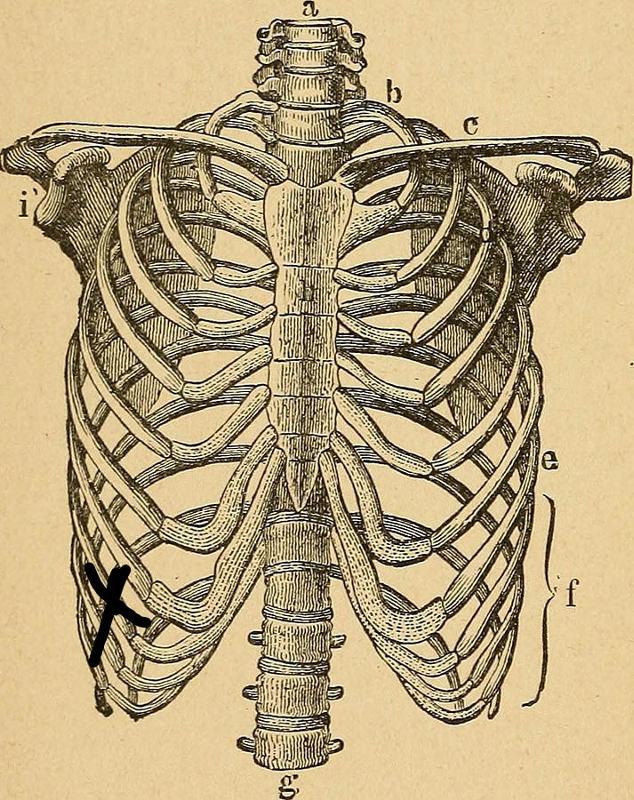

Дефиниция. Синдром «скользящего» ребра характеризуется интенсивной болью в проекции нижнего края реберной дуги и увеличением подвижности переднего конца реберного хряща, как правило, X, и реже VIII и IX ребер.

Данное состояние было впервые описано в 1922 г. Davies-Colley и до настоящего времени под разными названиями («передний реберный синдром», синдром «щелкающего» ребра, синдром «конца ребра», синдром «скользящего» реберного хряща, синдром «смещения ребра», Цириакса (Сириакса) синдром и др.) указывается в качестве частой причины болей в грудной клетке.

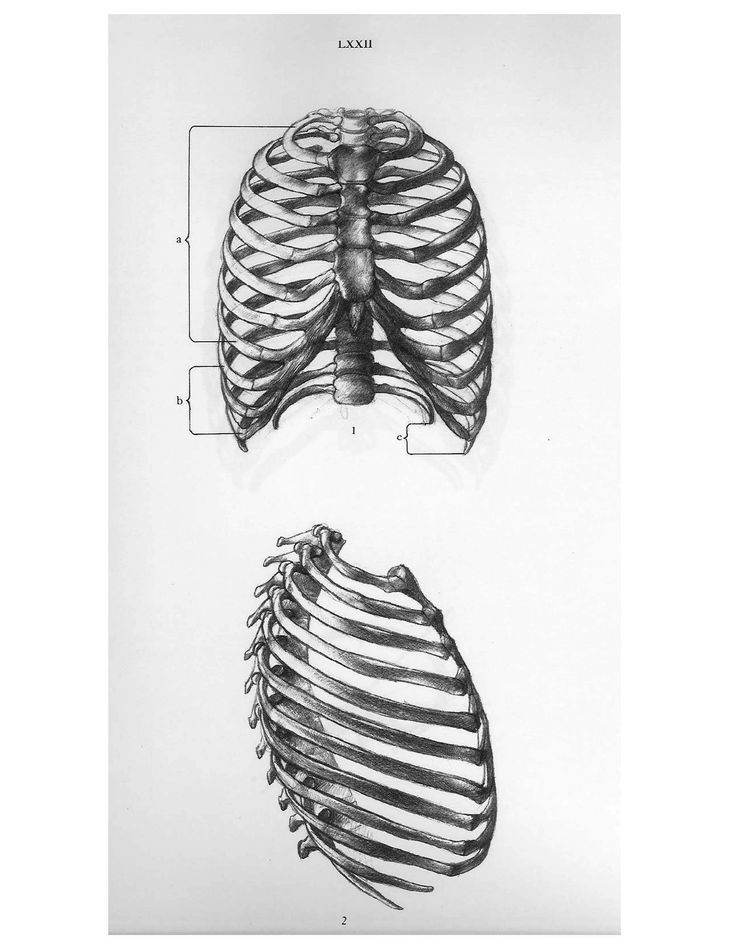

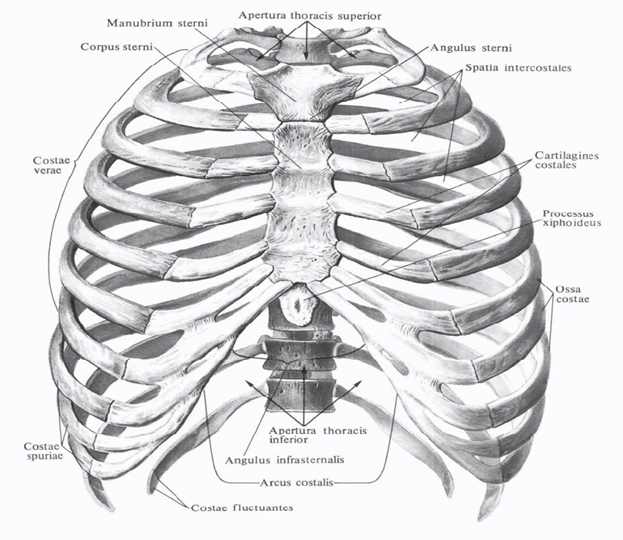

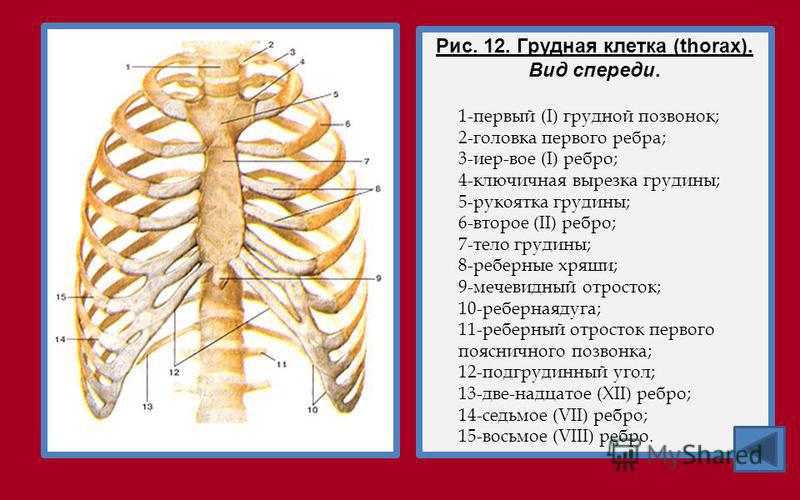

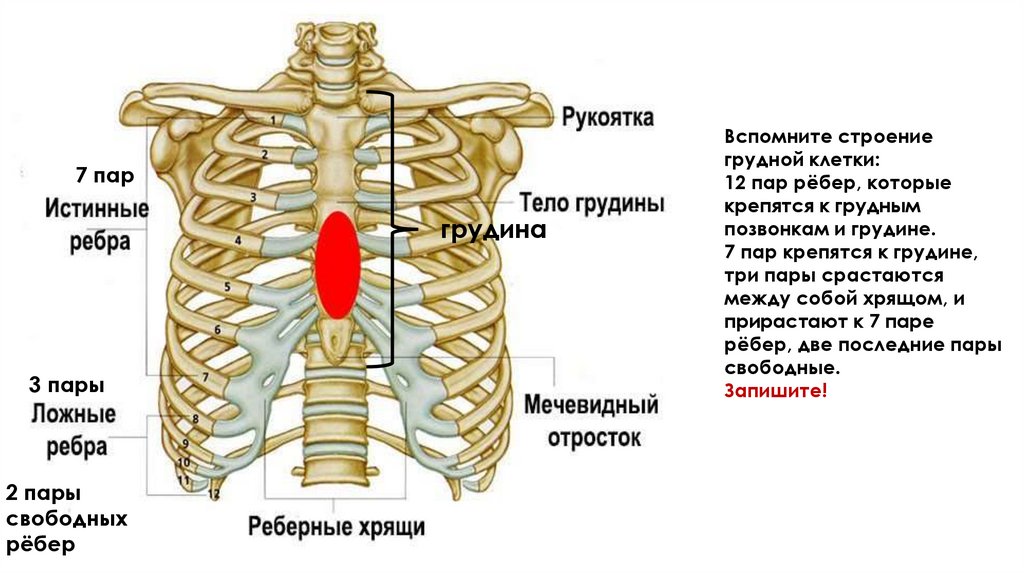

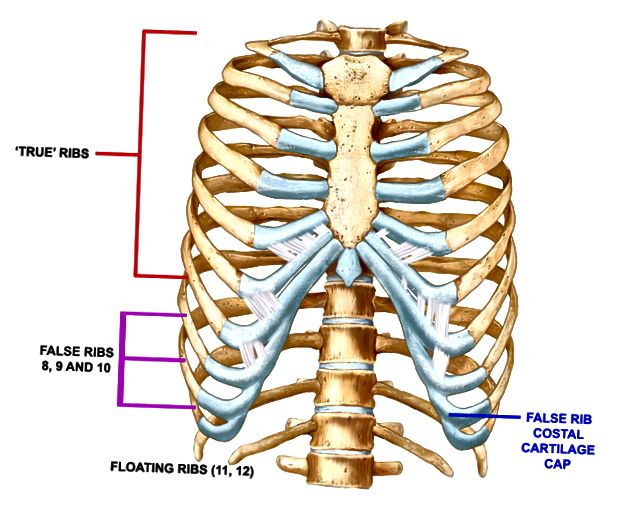

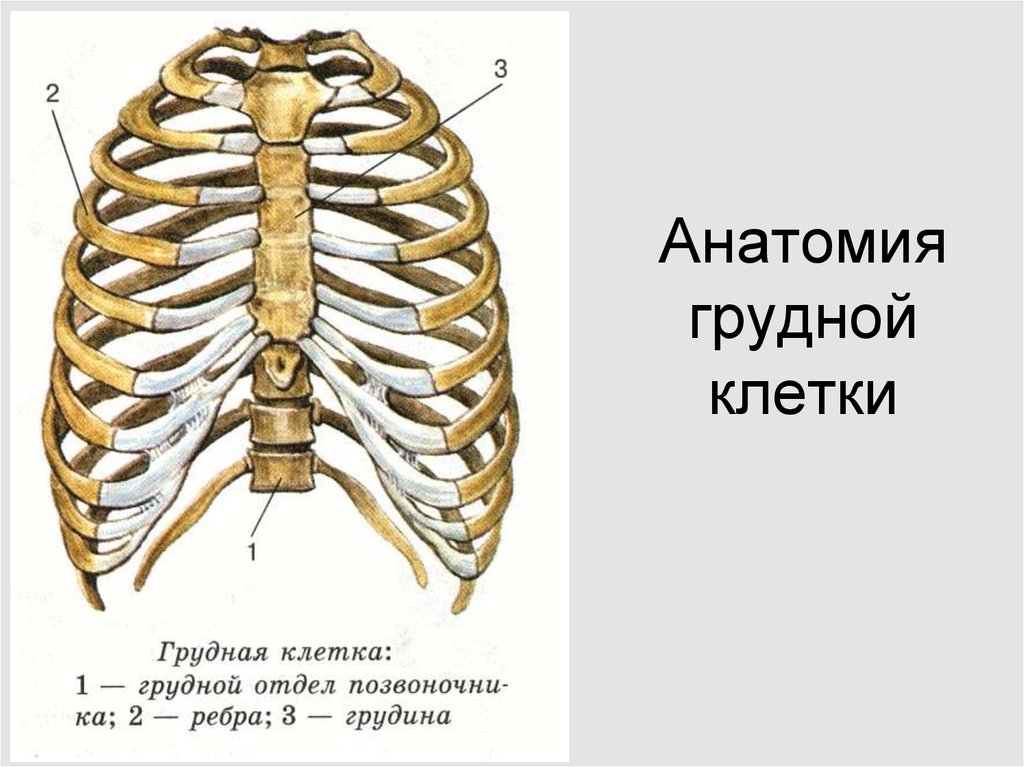

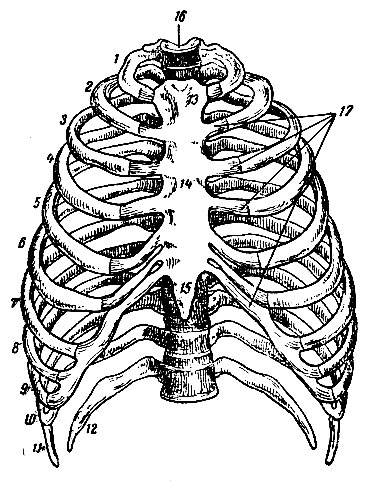

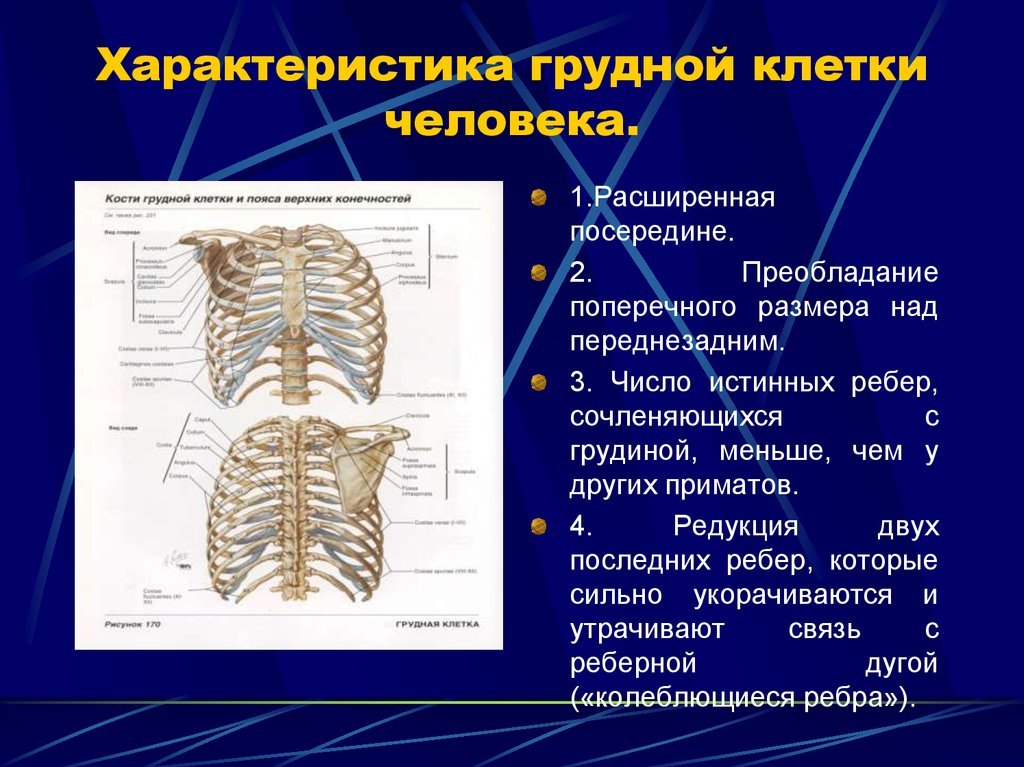

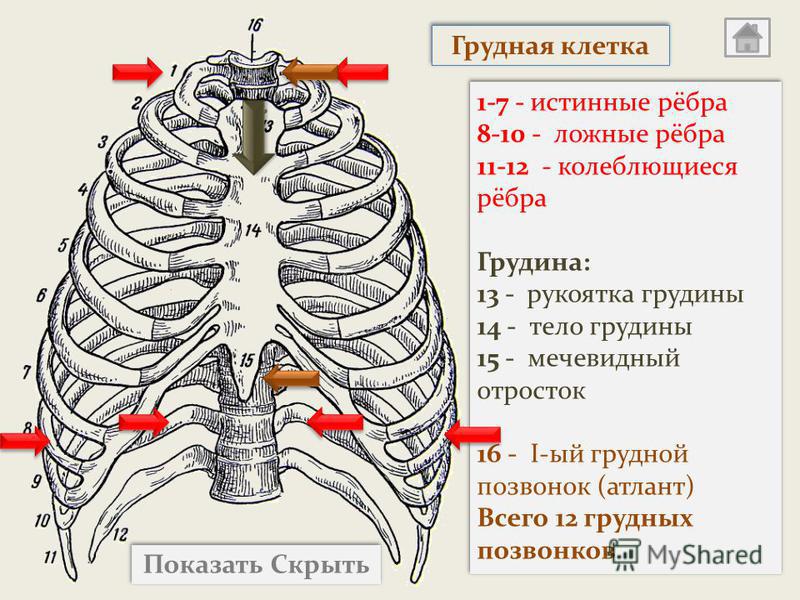

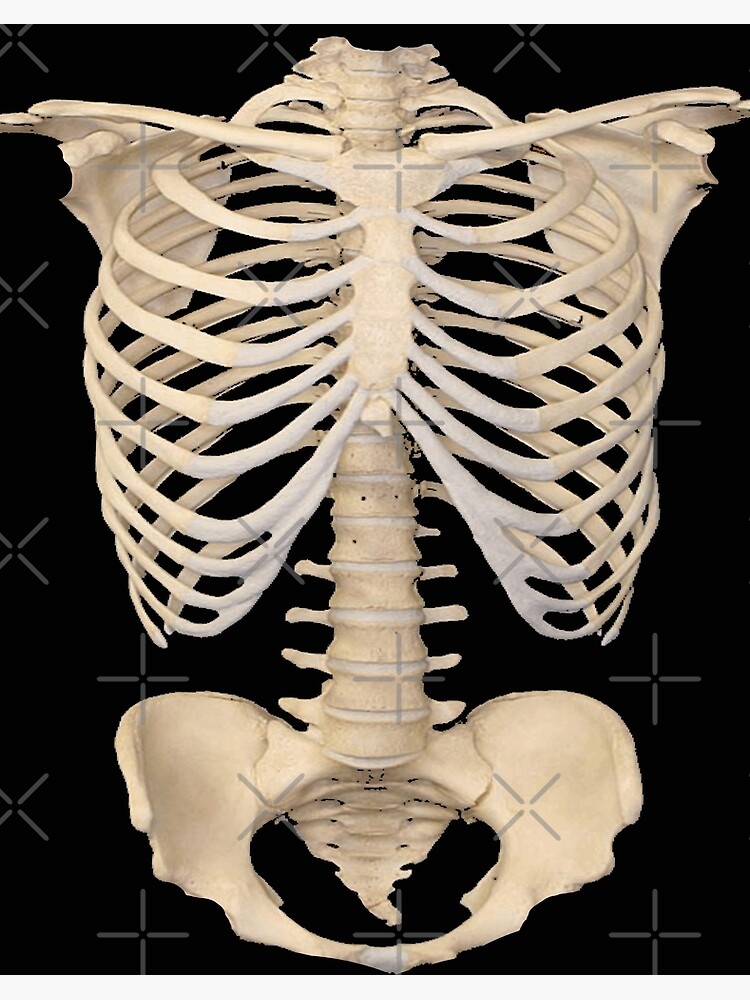

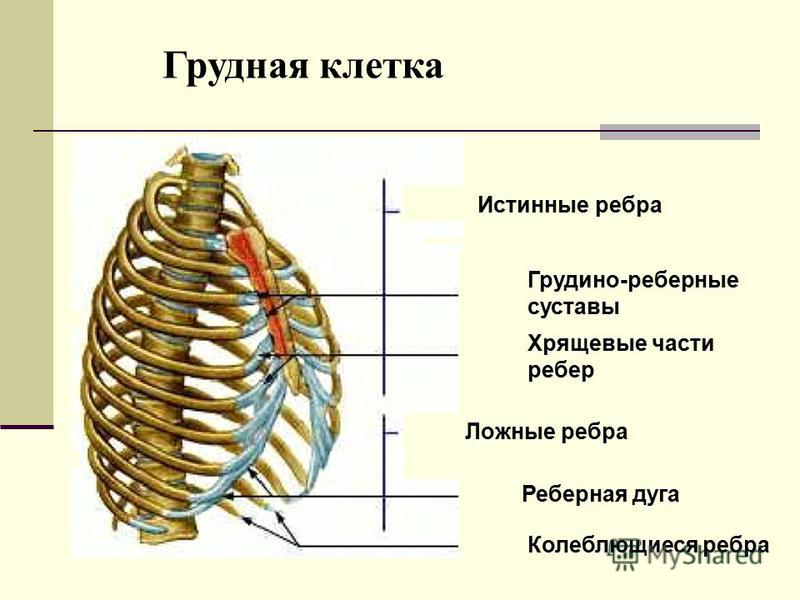

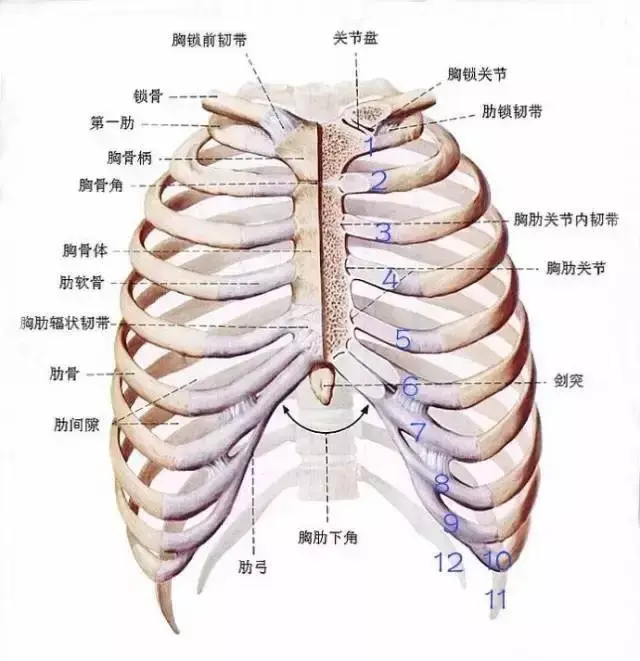

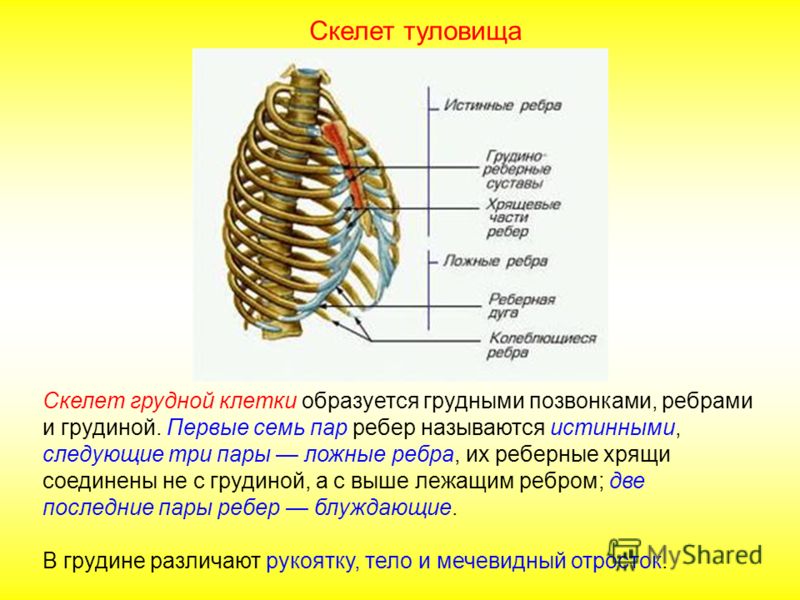

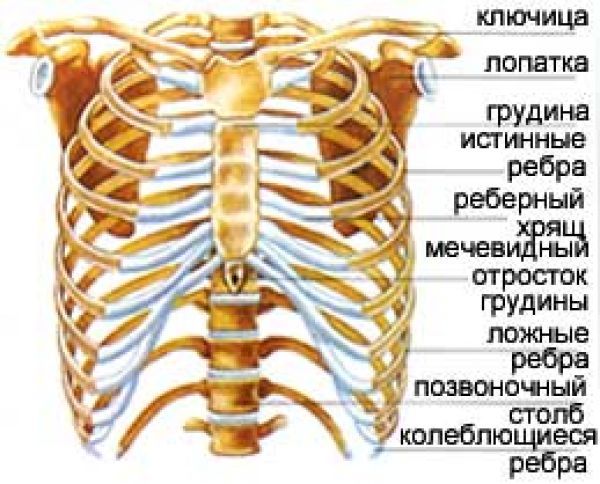

Этиопатогенез. Считается, что данное состояние имеет травматическое происхождение и связано с рецидивирующим подвывихом реберного хряща при ротации туловища. В отличие от вышерасположенных ребер, хрящевые части которых формируют грудино-реберные суставы, хрящевые части VIII — X ребер образуют сочленения с хрящевыми частями вышерасположенных ребер с помощью синдесмоза (или синхондроза) и наружной межреберной мембраны (змеевидный фиброзный тяж), что способствует подвижности реберной дуги.

Клиническая картина. При повышенной подвижности концов хрящей VIII — X ребер возможно их болезненное скольжение в кранио-каудальном направлении в момент кашля или резкого движения туловища в сторону вперед. Скольжение может вызвать раздражение межреберного нерва, лежащего близко к свободным концам ребер, и его симпатических связей (межреберные нервы связаны с симпатическим стволом через дорзально направляющиеся соединительные ветви), и одностороннюю боль. Они чаще возникают внезапно в нижней части грудной клетки справа или слева.

В последующем раздражение окружающей клетчатки становится причиной продолжительных упорных местных болей. Вегетативный оттенок боли, ее интенсивность, распространенность с иррадиацией иногда в эпигастрий служат нередко причиной подозрения на коронарную или острую брюшную патологию, например холецистит и некоторых пациентов подвергают диагностической лапароскопии. В то же время осведомленность о данной нозологии позволяет избежать необоснованной инвазивной процедуры. Боли могут иррадиировать в плечевой сустав. Они напоминают зачастую боль при пневмотораксе. Иногда ошибочно подозреваются саркома, атипичная эпигастральная грыжа.

Диагностика. Рентгенография не способствует постановке диагноза (не выявляет специфических изменений). Пациент сам находит болевую зону в области реберной дуги. При надавливании на этот участок боли усиливаются. Иногда при пальпации отмечается щелкающий звук вывиха. Он лучше выявляется с помощью «приема крючка» (предложили эту методику G. Hainz и D. Savala, 1971; A. McBeath и J. Keene, 1975): пальцы захватывают снизу реберный край, дергая его вперед и выявляя при этом патологическую подвижность и боль. Поскольку данное состояние почти всегда одностороннее, проведение подобной манипуляции на здоровой стороне не сопровождается описанными феноменами. Таким образом причина болей обнаруживается при выявлении повышенной подвижности и болезненности ложных ребер. Диагноз также может быть подтвержден инфильтрацией пространства между отделенным хрящом и ребром 5 мл 0,5% раствора лидокаина, которая приводит к полному регрессу болевых ощущений через 10 мин после процедуры.

При надавливании на этот участок боли усиливаются. Иногда при пальпации отмечается щелкающий звук вывиха. Он лучше выявляется с помощью «приема крючка» (предложили эту методику G. Hainz и D. Savala, 1971; A. McBeath и J. Keene, 1975): пальцы захватывают снизу реберный край, дергая его вперед и выявляя при этом патологическую подвижность и боль. Поскольку данное состояние почти всегда одностороннее, проведение подобной манипуляции на здоровой стороне не сопровождается описанными феноменами. Таким образом причина болей обнаруживается при выявлении повышенной подвижности и болезненности ложных ребер. Диагноз также может быть подтвержден инфильтрацией пространства между отделенным хрящом и ребром 5 мл 0,5% раствора лидокаина, которая приводит к полному регрессу болевых ощущений через 10 мин после процедуры.

Терапия. Консервативное лечение синдрома «скользящего ребра» включает разъяснение пациенту доброкачественной природы состояния, назначение НПВС, блокады с местными анестетиками и кортикостероидами. При неэффективности перечисленных мероприятий иногда прибегают к резекции края ребра.

При неэффективности перечисленных мероприятий иногда прибегают к резекции края ребра.

Литература: 1. «Скелетно-мышечные боли в грудной клетке» Е.В. Подчуфарова (Кафедра нервных болезней ГОУ ВПО ММА им. И.М.Сеченова), 2006. 2. Руководство для врачей «Ортопедическая неврология (вертеброневро-логия)» Попелянский Я.Ю.; 2003.

© Laesus De Liro

Уважаемые авторы научных материалов, которые я использую в своих сообщениях! Если Вы усматривайте в этом нарушение «Закона РФ об авторском праве» или желаете видеть изложение Вашего материала в ином виде (или в ином контексте), то в этом случае напишите мне (на почтовый адрес: [email protected]) и я немедленно устраню все нарушения и неточности. Но поскольку мой блог не имеет никакой коммерческой цели (и основы) [лично для меня], а несет сугубо образовательную цель (и, как правило, всегда имеет активную ссылку на автора и его научный труд), поэтому я был бы благодарен Вам за шанс сделать некоторые исключения для моих сообщений (вопреки имеющимся правовым нормам). С уважением, Laesus De Liro.

С уважением, Laesus De Liro.

Аневризмальная костная киста (позвоночника)

Аневризмальная костная киста (АКК, англ. aneurismal bone cyst, ABC, син.: гемангиоматозная киста кости, гигантоклеточная репаративная гранулема,…

Хроническая неспецифическая поясничная боль

К поясничной (пояснично-крестцовой) боли (ПБ) относят боль, которая локализуется между двенадцатой парой ребер и ягодичными складками.

К…

К…Шейный отдел позвоночника у детей

ПЯТЬ ОСНОВНЫХ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ, С КОТОРЫМИ У ДЕТЕЙ МОГУТ БЫТЬ СВЯЗАНЫ [!!!] НЕОТЛОЖНЫЕ СИТУАЦИИ СО СТОРОНЫ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА…

Грыжи грудных межпозвонковых дисков

Грыжи грудных межпозвонковых дисков (ГГМПД) составляют от 0,25 до 0,75 % от числа грыж (МПД) всех локализаций.

Ежегодная заболеваемость грыжей…

Ежегодная заболеваемость грыжей…Ранняя дегенерация межпозвонковых дисков (у детей)

Острая боль в спине (дорсалгия) с последующей хронизацией входит в тройку самых частых дискомфортных состояний у детей наряду с цефалгией…

Шейное (цервикогенное) головокружение

.

.. взгляды на шейное головокружение (ШГ) существенно отличаются не только у представителей различных медицинских специальностей. Нет единого…

Болезнь Форестье

Болезнь Форестье [БФ] анкилозирующий диффузный идиопатический скелетный гиперостоз) — это [относительно] редкое невоспалительное заболевание…

Острая неспецифическая боль в спине

Боль в спине (или дорсалгия) расценивается как неспецифическая (скелетно-мышечная), если не обнаруживается компрессии спинномозгового корешка…

Опухолевые поражения позвонков

[ читать] (или скачать) статью в формате PDF Мультидисциплинарность данной патологии приводит к тому, что первичное обращение больных c…

НЕВРОЛОГИИ

НАВИГАТОР для НЕВРОЛОГА [►]

неврология on-line

расширяем КРУГОЗОР

| December 2019 | ||||||

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| 29 | 30 | 31 | ||||

Powered by LiveJournal. com

com

КТ ребер в СПб – цена 2500 руб в центре КТ диагностики «Доступная медицина»

Старая цена:

5 000 руб

Цена днем:

2 500 руб

Записаться- Цены

- Описание

- Адреса

- Введение контраста Нет

- Длительность выполнения 10 минут

- Ограничения по весу 120 кг

- Ограничения по возрасту От 15 лет

- Срок получения результата 3 часа

Описание

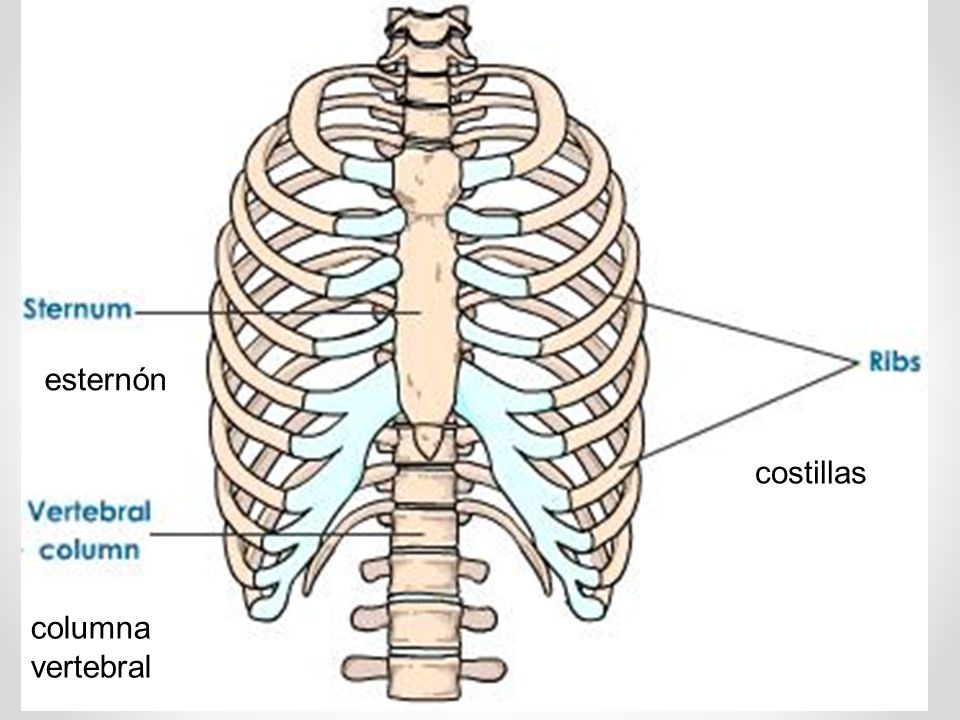

Мультиспиральная компьютерная томография ребер проводится в рамках протокола КТ органов грудной клетки. Грудина, ребра, грудной отдел позвоночника составляют костный каркас грудной клетки и при проведении КТ оценивается наличие деструктивных изменений в этих костных структурах.

Грудина, ребра, грудной отдел позвоночника составляют костный каркас грудной клетки и при проведении КТ оценивается наличие деструктивных изменений в этих костных структурах.

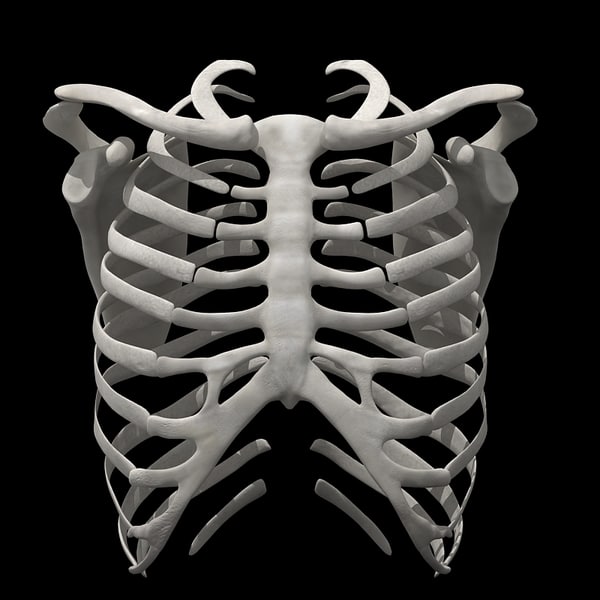

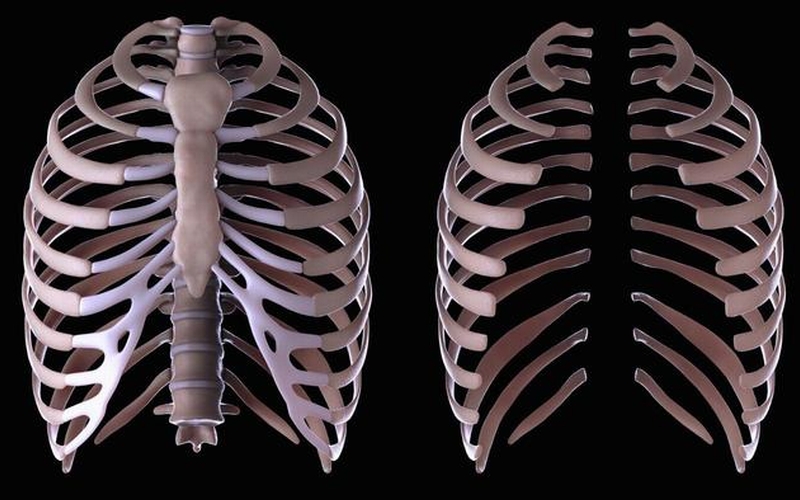

Ребра являются парными дугообразными плоскими костями, которые защищают органы грудной клетки от внешних воздействий и обеспечивают их фиксацию в нужном положении. Как все плоские кости ребра заполнены костным мозгом, тем самым, участвуя в процессе кроветворения.

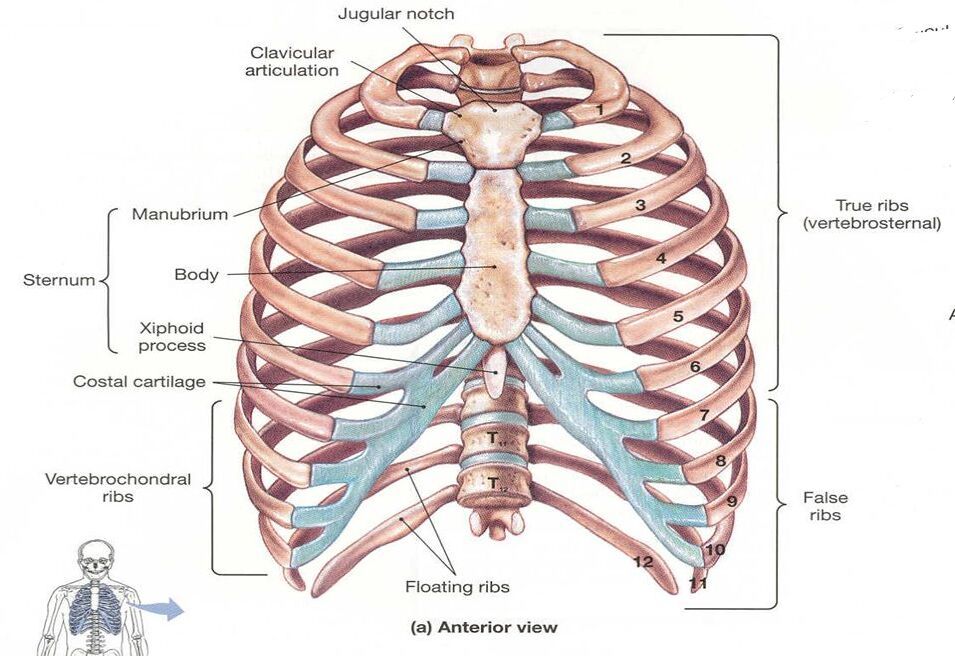

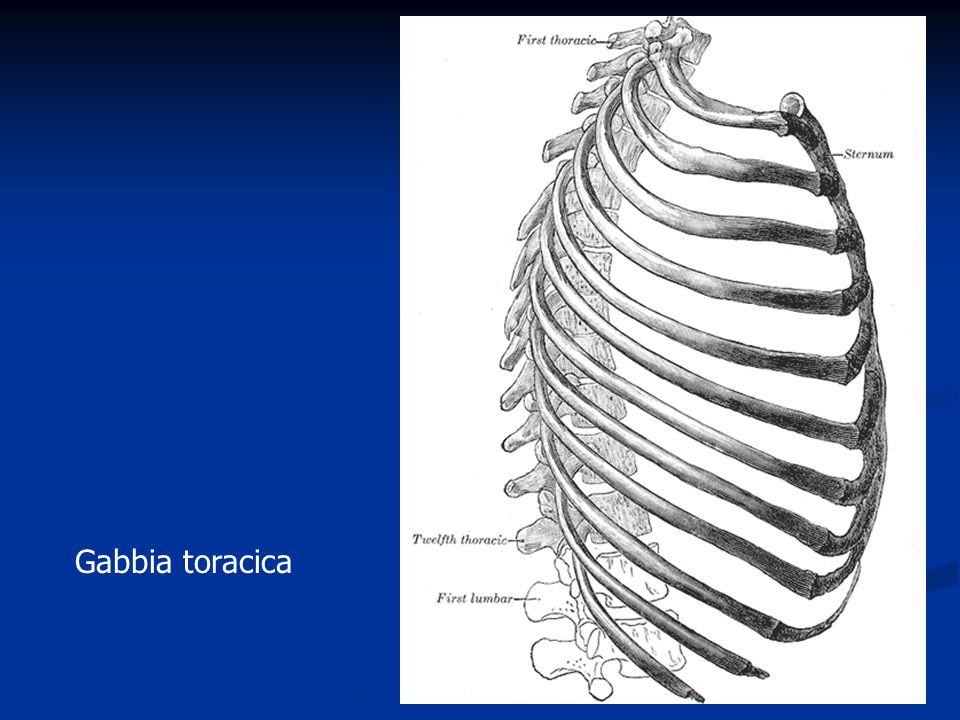

Все ребра задними концами соединяются с телами грудных позвонков. В норме у человека 12 пар ребер, из которых верхние 7 – это истинные ребра, спереди они имеют сочленения с грудиной. Следующие три пары соединяются хрящами с предыдущими ребрами и называются ложными. 11 и 12 пары ребер своими передними концами ни с чем не соединены и лежат свободно. Это свободные или колеблющиеся ребра.

Довольно часто встречаются различные вариации развития ребер. У некоторых людей могут отсутствовать нижние свободные ребра, либо наоборот быть лишняя 13 пара ребер. Также распространенным пороком развития является появление добавочных шейных ребер. Часто такие аномалии требуют хирургического удаления дополнительных ребер.

Также распространенным пороком развития является появление добавочных шейных ребер. Часто такие аномалии требуют хирургического удаления дополнительных ребер.

Травмы грудной клетки с переломами и ушибами ребер – также часто встречающаяся патология. Переломы могут возникать в здоровых костях и на фоне различных заболеваний, таких как миеломная болезнь, остеопороз, метастазы в ребрах (патологические переломы).

КТ ребер является быстрым безболезненным высокоточным методом обследования костных структур грудной клетки. Метод позволяет получить детальные снимки и трехмерные цифровые изображения костно-мышечного каркаса грудной клетки. КТ широко используется в хирургии и травматологии при планировании оперативного вмешательства и в дальнейшем помогает оценить результаты проведенной операции.

Помимо этого, мультиспиральная КТ позволяет оценить состояние легких, трахеи, бронхов, изучить строение сердца и крупных сосудов, выявить патологию пищевода и лимфатических узлов средостения.

В диагностических центрах «Доступная медицина» сканирование ребер проводится на современных мультиспиральных компьютерных томографах экспертного класса TOSHIBA AQUILION. Во время исследования трубка аппарата испускает рентгеновские лучи и вращается в кольцевой раме томографа вокруг помещенного в нее пациента. За секунды томограф производит большое количество послойных снимков с минимальной дозой облучения для пациента. Эти данные в дальнейшем трансформируются в трехмерные пространственные модели грудной клетки. Такие возможности аппаратов обеспечивают проведение точной и достоверной диагностики.

При подозрении на опухолевые образования в обязательном порядке требуется введение контрастного вещества. Специальный контрастный препарат на основе йода обеспечивает яркую визуализацию патологических изменений на фоне окружающих здоровых тканей. Методика контрастирования помогает обнаружить опухолевые образования минимальных размеров, кроме того, определить четкие границы опухоли, степень прорастания в соседние органы и ткани. Это необходимо для установления стадии процесса и выбора тактики лечения.

Это необходимо для установления стадии процесса и выбора тактики лечения.

Показания для КТ ребер

- подозрения на патологии грудной клетки (воспалительные, опухолевые, дегенеративно-дистрофические)

- диагностика после травм;

- обследование до и после операции;

Подготовка к КТ ребер

Компьютерная томография является быстрой безболезненной процедурой. Специальная подготовка к исследованию не нужна. От пациента потребуется только сохранять неподвижность в течение всего времени проведения процедуры.

Мы рекомендуем принести с собой все документы, которые касаются области исследования:

- Направление лечащего врача;

- Выписка из истории болезни или амбулаторной карты;

- Рентгеновские снимки, CD/DVD диски предыдущих КТ или МРТ исследований органов грудной клетки;

- Заключения специалистов.

Если планируется введение контрастного вещества, то необходимо предоставить результат анализа крови на уровень креатинина (показатель, отражающий функцию почек). Анализ нужно сдать в течение 2-х недель до даты исследования.

Пациентам, принимающим по поводу сахарного диабета Метформин (Глюкофаж) или другие метформинсодержащие препараты, необходимо, по согласованию с эндокринологом, прекратить прием данного препарата за 48 часов до исследования с контрастированием и на 48 часов после введения контраста.

Контрастный препарат вводится внутривенно через предварительно установленный в локтевую вену венозный катетер. Введение контраста осуществляется с помощью автоматического шприца (инжектора). При поступлении контраста в кровь можно почувствовать теплоту и неприятный привкус во рту, но эти ощущения кратковременны и проходят через 1-2 минуты.

При проведении мультиспиральной КТ с внутривенным болюсным контрастированием кормящим женщинам, необходимо на 24-48 часов после процедуры с введением контраста прервать грудное вскармливание, предварительно сделав запас грудного молока, при этом молоко сцеживать и выливать.

Пациент располагается лежа на специальном столе, который двигается в раме томографа. По сравнению с МРТ отверстие томографа широкое, вокруг пространство полностью открытое и свободное.

Врач находится в соседнем помещении, наблюдает за пациентом через окно. Общение с врачом происходит через переговорное устройство, вмонтированное в аппарат.

Компьютерная томография ребер позволяет обнаружить:

- дегенеративно-дистрофические изменения ребер, суставов

- воспалительные процессы как в ребрах, суставах, так и в прилегающих тканях и органах.

- травмы ребер, суставов

- осложнения после операции.

- новообразования

- метастазы

- планирование операций.

Какие есть противопоказания для проведения КТ ребер?

Компьютерную томографию не рекомендуется выполнять беременным женщинам в течение всего срока беременности из-за вредного воздействия на плод рентгеновского излучения.

Также технически невозможно выполнить КТ ребер при массе тела пациента, превышающей 150 кг, так как подвижная часть томографов, установленных в наших центрах, имеет ограничения по весу.

При необходимости проведения КТ с внутривенным болюсным контрастированием пациент может иметь противопоказания для введения контрастного препарата. К ним относятся:

- аллергическая реакция на йодсодержащий контрастный препарат в анамнезе;

- заболевания почек с резким снижением их функции;

- застойная сердечная недостаточность;

- заболевания щитовидной железы с признаками гипертиреоза и тиреотоксикоза;

- тяжелое течение бронхиальной астмы;

- декомпенсированный сахарный диабет.

В клинике «Доступная медицина» КТ ребер проводится, в том числе, по полису ОМС. По всем вопросам, касающимся бесплатного КТ-сканирования, можно обратиться по телефону справочной службы: +7(812) 380-83-84 с 9. 00 до 22.00

00 до 22.00

Цены

КТ ребер 5 000 руб 2 500 руб |

| org/Product»> |

КТ костей лица 5 000 руб 2 500 руб |

| org/Product»> |

КТ грудины 5 000 руб 2 500 руб |

| org/Product»> |

КТ черепа 5 000 руб 2 500 руб |

| org/Product»> |

КТ плечевой кости 5 000 руб 2 500 руб |

| org/Product»> |

КТ запястья 5 000 руб 2 500 руб |

| org/Product»> |

КТ кисти 5 000 руб 2 500 руб |

| org/Product»> |

| org/Product»> |

КТ стопы 5 000 руб 2 500 руб |

| org/Product»> |

| org/Product»> |

| org/Product»> |

Адреса диагностических центров «Доступная Медицина»

Санкт-Петербург, м Площадь Восстания, ул. 1-я Советская, 8

Как пройти?

Санкт-Петербург, м. Нарвская, Площадь Стачек, 9

Нарвская, Площадь Стачек, 9

Как пройти?

+7 (812) 380-83-84 [email protected]

ОЩУТИМАЯ БРЕННОСТЬ | Наука и жизнь

«Как же вы устроены, господин тело?» — так называется одна из последних книг профессора Медицинской академии им. И. М. Сеченова Льва Ефимовича Этингена (всего он опубликовал около трехсот работ). Тема, как могут заметить читатели, не новая для журнала, но, думается, она всегда останется интересной.

Первый в мире снимок (1895), полученный в Х-лучах. На нем запечатлена кисть руки жены физика Р. Рентгена (1845-1923).

Поперечный срез кости. Снимок из «Атласа анатомии человека». Лейпциг. 1974 год.

Известный русский ученый П. Лесгафт (1837-1909) — основоположник функциональной анатомии.

Силовые линии распределения губчатого вещества (тазобедренный сустав), которые придают кости устойчивость к нагрузкам. Большеберцовая кость способна выдержать давление 1,6-1,8 тонны. Строители, возводя арки, только следуют примеру природы.

Строители, возводя арки, только следуют примеру природы.

Эта картинка — отражение взглядов далеко не всех анатомов на особенности скелета человека далекого будущего. Автор А. Быстров. 1957 год.

‹

›

Открыть в полном размере

С брезгливой скукой сосчитал рентген

костей незанимательную сумму.

Б. Ахмадулина. Сколько у человека костей?

Как это ни странно на первый взгляд, но очень долгое время врачи (анатомы) не могли договориться об их количестве. Казалось бы, чего проще: взять и просчитать по любому скелету. Однако складывать надо не механически, а обладая определенными сведениями, появление которых иногда значительно запаздывало по сравнению с умением производить арифметические расчеты.

Вот примеры этого разнообразия.

360 костей — такое количество называли последователи Жуд-Ши — врачебной

науки Тибета. Кстати, таково же и количество градусов окружности. Мыслилось

так: на один градус — одна кость;

Мыслилось

так: на один градус — одна кость;

306 — 300 костей — в книгах древнеиндийского хирурга Сушруты, а также согласно воззрениям древних китайцев;

295 — обозначено в одном из апокрифов XI века;

248 — считал сирийский ученый XII века Абусаид, живший в Армении. Таково же количество костей и по представлениям древних евреев.

Каждое из упомянутых чисел по сумме — 248 и 365 — равно 14, а это расценивалось как дважды 7, дважды священное, дважды обязательное. (Правда, в кодексе средневекового философа Маймонида есть указание и на 252 кости.)

219 костей существует в человеке согласно воззрениям древних скандинавов,

а также констатации Арнольда из Виллановы в знаменитом салернском «Кодексе

здоровья». (Кстати, южноитальянский город Салерно начала XVI века отнюдь

не захолустье, а место пребывания первого в Западной Европе еще с XI века

медицинского учреждения. )

)

Объяснить весь этот разнобой следует, конечно, не изменениями скелета по мере смены поколений, а тем, что к костям относили, например, и зубы. (Однако тут лишь чисто внешнее подобие по твердости, а не по строению. По своему происхождению зубы ближе к чешуе, покрывающей кожу у таких наших далеких родственников, как акуловые рыбы. Уместно напомнить, что в путаницу с числами внес свою лепту и Аристотель, уверенный в том, что зубов у мужчин больше, чем у женщин.)

К костям причисляли и элементы органов, имеющих хрящевую основу, к примеру гортань, и просто твердые ткани — ногти. Тибетцы же зубы и ногти считали «осадками костей». Имело место и элементарное незнание анатомии, в частности, мелких костей черепа. Так что причин к количественному приумножению костной ткани не перечесть.

Кроме того, количество костей у разных людей не только раньше, но и

теперь действительно варьируется. Связано это с индивидуальной изменчивостью,

а также с наличием или отсутствием маленьких косточек, так называемых сесамовидных (напоминающих семена кунжута). Самая большая и постоянная из сесамовидных костей — надколенник (известная всем «коленная чашечка» ).

Самая большая и постоянная из сесамовидных костей — надколенник (известная всем «коленная чашечка» ).

Следует упомянуть также, что у нас неодинаковое число копчиковых позвонков, разнообраз ны и непостоянны так называемые «вставочные» — в швах черепа мелкие косточки. Значительно реже встречаются так называемые сверхкомплектные ребра — на шее и в поясничной области. Связано их наличие с эмбриональной сегментарностью нашего тела, когда у зародыша ребра существуют и в хвостовом, и в шейном, и в поясничном отделах. Но со временем сохраняются они лишь там, где имеется легочная ткань, а также сокращающиеся весьма дифференцирован ные дыхательные мышцы. Встречаются и «лишние» (то есть сверх обычных) позвонки, что чаще всего имеет место в поясничной области.

Назвать можно и другие, менее серьезные причины.

В те времена, когда вскрытия были запрещены, древние китайцы-мужчины не

сомневались, что ребер у них двенадцать пар, а у женщин — четырнадцать. «Суставные кости» ребенка или молодого субъекта, когда еще не произошло

(в молодые годы) срастания концов и тела трубчатых костей, тоже вызывали

разночтения. Постепенно уточнили то, что нижняя челюсть человека является

парной костью лишь у новорожденных, а к концу первого года жизни становится

единственной. Выяснилось, что и в сердце человека, в отличие от некоторых

животных, вообще нет костей, а встречающиеся иногда в нем или же в околосердечной

сумке твердые образования есть результат омозоления, возникающего вследствие

воспаления.

«Суставные кости» ребенка или молодого субъекта, когда еще не произошло

(в молодые годы) срастания концов и тела трубчатых костей, тоже вызывали

разночтения. Постепенно уточнили то, что нижняя челюсть человека является

парной костью лишь у новорожденных, а к концу первого года жизни становится

единственной. Выяснилось, что и в сердце человека, в отличие от некоторых

животных, вообще нет костей, а встречающиеся иногда в нем или же в околосердечной

сумке твердые образования есть результат омозоления, возникающего вследствие

воспаления.

Так сколько же костей на самом деле? В современных учебниках иногда неопределенно указывают — более 200 или 208. Не учитывающая вариантности конкретность в данном случае чревата лишением достоверности.

А может ли быть меньшее количество костей? Может.

Я нашел весьма редкую фотографию женщины, у которой врожденно отсутствуют

обе ключицы. Но это отнюдь не свидетельство, что со временем грядет появление

какого-то нового вида человека; отсутствие ключиц — явное проявление случайности,

то исключение, которое правило не подтверждает.

У человека, в отличие от ориентированных горизонтально далеких предков, голова давит своей тяжестью на позвоночный столб. Это, как и ряд других факторов, обусловило его форму в виде латинской буквы S, что позволяет нам с успехом амортизировать толчки. На каждый элемент позвоночного столба падает определенная нагрузка. Наибольшая величина ее приходится на поясничный отдел. Нам, весьма нетипичным позвоночным в силу вертикальности, пришлось бы совсем тяжко, не позаботься эволюция о наличии специальных хрящевых дисков-прокладок между телами позвонков. Они не только частично поглощают приходящиеся нагрузки, но и соединяют и удерживают смежные тела позвонков.

Позвоночный столб включает 122 истинных сустава,

26 костно-хрящевых соединений и 365 связок. А чтобы сжать всю эту сложность,

надо приложить нагрузку от 700 до 2000 кг! Древнегреческий философ и ученый

Аристотель расценивал позвоночник как начало всех костей, подобно тому,

как сердце — начало всех сосудов (вообще-то не так, но об этом позже).

7 шейных, 12 грудных, 5 поясничных — эти 24 позвонка «свободные» . Остальные срослись друг с другом и образуют крестец (из 5 позвонков) и копчик (из 3-5). Чаще всего в сумме 33. Самый верхний отдел позвоночника — шейные позвонки. У жирафа их 7, и столько же — у человека (!). Первый из позвонков, суставом связанный с затылочной костью, носит название «атлас». Термин не случаен, ибо в именительном падеже Атлас (греч.), а в родительном Атлант — морской гигант, держащий на себе Землю и Небо. Название это попало

Так называемые неуничтожимые кос

в анатомию, скорее всего, как поэтический каприз,

введенный в средние века знаменитым анатомом А. Везалием. До него этот

позвонок именовался «первым» (Гален), «высшим» (Гомер; не удивляйтесь появлению

в книге о строении нашего тела имени легендарного древнегреческо го поэта.

В нашу науку он внес много наименований). Нынешние анатомы греческое atlas

переводят как «несущий».

Второму шейному позвонку (образно именуемому иногда «воротом», а по-гречески эпистрофей — возвращение, оборачивание) присуща такая анатомическая особенность, как наличие на его верхней поверхности зубовидного отростка. А. Везалию он виделся в виде торчащей черепашьей головы. Именно через профильную ось зубовидного отростка происходят повороты головы, столь важные в нашей жизни.

Остальные позвонки не имеют столь выраженных отличий, хотя анатомически сверху вниз каждый последующий является некоторым видоизменением предыдущего.

Всего несколько слов о поясничных позвонках. Они

самые крупные, что до некоторой степени отразилось на представлениях об

их роли. Есть попытки доказать, что именно здесь находятся скопления кровеносных

сосудов, нервных волокон, являющихся «восходящими ступенями воздействия

физических и психических процессов жизнедеятельности организма», их слияния

и проникновения друг в друга. Объявляют их и «тонкоматериальными объектами»,

«парапсихическими конструктами», познаваемыми лишь совершенствующимися

в йоге.

Объявляют их и «тонкоматериальными объектами»,

«парапсихическими конструктами», познаваемыми лишь совершенствующимися

в йоге.

В западной медицине в физической реальности им чаще всего отказывают. Крестец по-латыни носит название os sacrum, что в анатомии получило наименование «широкий», «объемистый» , а также «сакрум» , рассматривается и как священный предмет, священнодействие.

Как сам крестец, так и следующий ниже копчик пронизаны

десятью отверстиями. Этой кости у человека передается тяжесть всего туловища,

головы и верхних конечностей. Давящие сверху силы как бы стремятся повернуть

вперед основание этой кости, вставленной наподобие клина между безымянными

(подвздошными) костями таза. Так образуется свод, опирающий ся на головки

бедренных костей. Крестец при этом выступает в виде своеобразного суженного

книзу и вперед его «ключа». Форма не позволяет крестцу устремиться вниз.

«Ключ» арки — в данном случае крестец, в особенности его три верхних сросшихся между собой позвонка — распределяет вес верхней части структуры (а это соответствующая часть туловища и все внутренние органы) на другие элементы конструкции.

Заканчивается позвоночный столб копчиком. Обычно это 3-5 окостеневших, то есть спаянных друг с другом, позвонков.

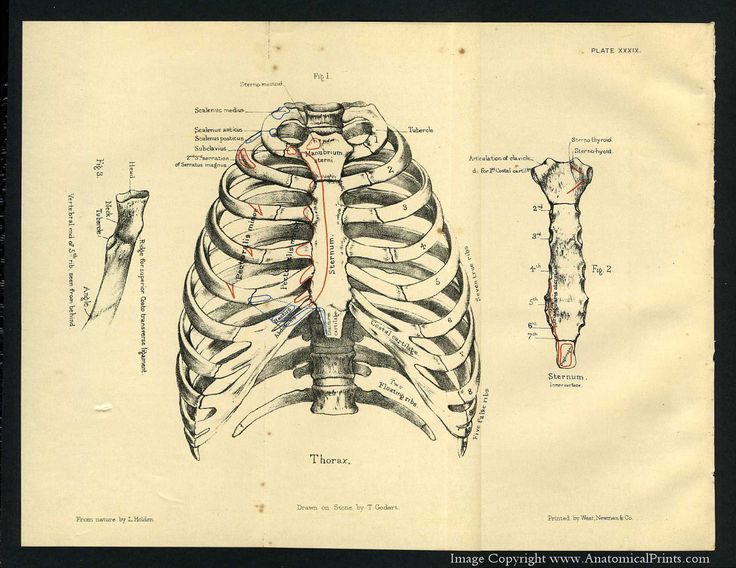

Грудную кость вместе с первой парой ребер именовали «грудным ключом», «щеколдой» . Такого рода анатомическое соединение приравнивали к кресту. Саму же кость чаще сравнивают по виду с коротким римским мечом, поэтому выделяют и сегодня рукоятку, корпус (тело) и острие (оно же «мечевидный отросток») . По-латыни кость называют sternum, от греческого «твердый», «плотный» .

Название «ключица» весьма говорящее. Она лишь

с большой натяжкой напоминает ключ, скорее уж щеколду, задвижку: сзади

она подходит к лопатке, спереди — к рукоятке грудины. Кстати, одно из значений

древнерусского глагола «ключити», а это явно задолго до появления соответствующих

железных изделий, означает «запереть». А вот у некоторых позвоночных животных

ключица бывает недоразвита. Самый лучший способ в этом убедиться — взять

своего любимого домашнего кота и свести его плечевые суставы друг к другу.

Нам так «сложиться» не удается — ключицы мешают. К 1949 году было описано

50 случаев отсутствия ключиц у человека. И у таких людей можно было сближать

плечевые суставы до полного соприкосновения.

Кстати, одно из значений

древнерусского глагола «ключити», а это явно задолго до появления соответствующих

железных изделий, означает «запереть». А вот у некоторых позвоночных животных

ключица бывает недоразвита. Самый лучший способ в этом убедиться — взять

своего любимого домашнего кота и свести его плечевые суставы друг к другу.

Нам так «сложиться» не удается — ключицы мешают. К 1949 году было описано

50 случаев отсутствия ключиц у человека. И у таких людей можно было сближать

плечевые суставы до полного соприкосновения.

В русской фольклорной этимологии месяц, который,

как известно, рождает луну, именуется «Адамово ребро». У каждого из нас

(с каждой стороны) двенадцать ребер. Семь верхних из них спереди подходят

к грудине — поэтому их именуют «истинные», «законные» ; три последующих

также спереди соединяются друг с другом при помощи хрящевой дуги — их обозначают

как «ложные». Значит, как считали в древности, они не настоящие,

«незаконные» , как ребенок, прижитый не от жены, а от наложницы. Два самых маленьких и последних замурованы в мышцах — «колеблющиеся»

. Все ребра нужны для защиты грудной клетки.

Два самых маленьких и последних замурованы в мышцах — «колеблющиеся»

. Все ребра нужны для защиты грудной клетки.

Древние медики во времена, когда исследование костей было проблемой и нередко вообще запрещалось, предполагали, что у мужчин с левой стороны не 12, а 11 ребер.

Лопатку мы относим к так называемым плоским костям. Она и призвана, как аналогичные по устройству тазовые кости, защищать полость. В данном случае грудную.

ти — имеющиеся на кисти и стопе ладьевидные косточки — получили свое название, поскольку долгое время считалось, что они долго не разлагаются.

Взгляды на костную ткань, расцениваемую ранее пассивной,

постепенно менялись, и теперь уже никто не сомневается относительно ее

участия в обменных процессах. Конечно же, у молодых они более активны,

чем у пожилых. Выяснилось, что примерно до 70 процентов «сухого веса» костей

приходится на минералы. Кости воистину являются «депо» минеральных солей.

В них содержится до 98 процентов неорганических веществ организма: кальция

— 99 процентов (около 1200 г), фосфора — 87 процентов (530 г), магния -

58 процентов (11 г). Это основные, но есть еще и около 30 микроэлементов.

В их числе: медь, стронций, цинк, бериллий, алюминий, барий, кремний, фтор

и прочее. Еще в костях содержится вода, и у детей ее больше, чем у взрослых.

Названные выше химические элементы, а также железо обеспечивают прочность

костей человека и млекопитающих.

Кости воистину являются «депо» минеральных солей.

В них содержится до 98 процентов неорганических веществ организма: кальция

— 99 процентов (около 1200 г), фосфора — 87 процентов (530 г), магния -

58 процентов (11 г). Это основные, но есть еще и около 30 микроэлементов.

В их числе: медь, стронций, цинк, бериллий, алюминий, барий, кремний, фтор

и прочее. Еще в костях содержится вода, и у детей ее больше, чем у взрослых.

Названные выше химические элементы, а также железо обеспечивают прочность

костей человека и млекопитающих.

Колеблющаяся грудная клетка позвоночника – IdeasWingChun

Возможно, нетрудно нанести ОДИН мощный удар; возможно, не так уж и сложно нанести ОДИН быстрый мощный удар; но трудно поддерживать один и тот же уровень силы и скорости при непрерывном чередовании ударов левой и правой рукой.

В кадре 3 эпизода демонстраций шифу, которые бросаются в глаза: чи сау на отметке времени 00:15-01:03; однодюймовая перфорация в отметке времени 02:40-03:35; и непрерывное перфорирование на отметке времени 04:35-04:40. Это третий эпизод, который мы собираемся обсудить в этом посте.

Следующее может быть обычным описанием нанесения удара Вин Чун: Расслабьте всю руку, расслабьте и опустите лопатку и мышцы спины на локоть по направлению вперед – это даст мощный удар. Чтобы сделать удар быстрым, нужно быстро расслабить мышцы. Тем не менее, чтобы наносить непрерывные удары быстро, вы должны попеременно быстро напрягать левую и правую мышцы, чтобы посылать их наружу, и в то же время «распускать» мышцы, чтобы попеременно возвращать удары назад.

Чтобы «отпустить», нужно, чтобы некоторые мышцы сократились или, по крайней мере, стали менее активными, чтобы «оттянуть» руку назад. Чередующаяся последовательность «опускания» и «неопускания» влечет за собой переключение между противоположными состояниями мышц лопатки и спины. Такое мускульное переключение состояний вряд ли может быть близко к мгновенному, и поэтому постепенно не сможет догнать возрастающую скорость, предназначенную для непрерывного нанесения ударов. Последовательность «падение» и «непадение», когда она вынуждена быть быстрой, сильно снижает силу удара при полном натяжении удара, как если бы торможение всегда применялось задолго до того, как удар достигнет конца. Обычно растяжение будет уменьшаться от его полного размера по мере увеличения скорости, что проявляется в виде удара кулаком с укороченной рукой. В худшем случае она станет даже укороченной круговой штамповкой!

Такое мускульное переключение состояний вряд ли может быть близко к мгновенному, и поэтому постепенно не сможет догнать возрастающую скорость, предназначенную для непрерывного нанесения ударов. Последовательность «падение» и «непадение», когда она вынуждена быть быстрой, сильно снижает силу удара при полном натяжении удара, как если бы торможение всегда применялось задолго до того, как удар достигнет конца. Обычно растяжение будет уменьшаться от его полного размера по мере увеличения скорости, что проявляется в виде удара кулаком с укороченной рукой. В худшем случае она станет даже укороченной круговой штамповкой!

Даже если вы очень искусно расслабили плечи и спину, чтобы мышцы не сокращались, сводя сопротивление к минимуму, скорость все равно не может быть значительно увеличена из-за отсутствия рычаг, который увеличивает ускорение в скорость (будет обсуждаться в ближайшее время).

В третьем эпизоде непрерывные удары Шифу хорошо держат прямую линию и в полной мере на впечатляюще высокой скорости, не показывая снижения силы на всем протяжении.

Я предполагаю, что это может быть сделано за счет того, что позвоночник колеблется через грудную клетку, направляя левую и правую руки (соответствующие плечевые суставы, затем локтевые суставы, затем лучезапястные суставы) попеременно наружу и назад. Ниже я пытаюсь предложить объяснение (это только моя интерпретация, а используемые цифры вымышлены только для иллюстрации).

Скорость сустава, движущегося вперед и назад, зависит от коэффициента увеличения, который может дать ему предыдущий сустав. Возьмем в качестве примера локтевой сустав: скажем, он перемещается вперед и назад на расстояние 1 фут в течение 1 единицы времени. Давайте предположим, что расстояние в 1 фут от локтя представляет собой удар (т. е. кулак), уже достигший своей полной силы. Теперь вы хотите удвоить скорость, т. е. двигаться вперед и назад на 1 фут в течение 0,5 единицы времени, просто желая, чтобы сам локтевой сустав непосредственно увеличивал свою собственную скорость. Увеличение, вероятно, достигается за счет более интенсивной деятельности соседних с ней мышц, в основном бицепсов и трицепсов. Весь прирост скорости достигается за счет самого локтя; небольшой, если не никакой, увеличительный эффект присутствует, т.е. коэффициент увеличения = 1. Это будет трудоемкая задача по локоть.

Весь прирост скорости достигается за счет самого локтя; небольшой, если не никакой, увеличительный эффект присутствует, т.е. коэффициент увеличения = 1. Это будет трудоемкая задача по локоть.

В качестве альтернативы, ваше внимание для увеличения скорости должно быть сосредоточено на плечевом суставе. Мышцы между плечевым и локтевым суставами все время остаются расслабленными; все движения локтевого сустава полностью вызваны вращением плечевого сустава изнутри. Когда плечевая впадина остается неподвижной (относительно), плечевой сустав вращает локтевой сустав, чтобы переместиться на расстояние 1 фут. Теперь, когда вы стремитесь перемещать саму плечевую впадину вперед и назад, скажем, на 3 дюйма. Этот дополнительный импульс добавляется к исходному вращению плечевого сустава, чтобы «бросать» локтевой сустав вперед и назад на расстояние 1 фут, но за более короткую продолжительность, учитываемую во времени, необходимом для перемещения плечевого сустава на 3 дюйма (3 дюйма). скажем, это занимает 0,5 единицы времени), а не то, чтобы локтевой сустав самостоятельно передвинул 1 ногу, как в предыдущем сценарии.

Плечевой сустав использует 0,5 единицы времени, чтобы «бросать» локтевой сустав вперед и назад на расстояние 1 фут. Таким образом, коэффициент увеличения = 2 (1/0,5).

Если вы можете принять эту схему анализа, давайте продолжим.

То же ограничение имеет место и для плечевого сустава: для дальнейшего увеличения скорости в плечевом суставе он, вероятно, должен полагаться на усиление активности соседних мышц, то есть мышц лопатки и грудной клетки. Коэффициент увеличения снова равен 1, поэтому скорость не может быть значительно увеличена. Он должен прибегнуть к своему предыдущему суставу, чтобы получить более высокий коэффициент увеличения. В этом случае для простоты грудная клетка рассматривается как предшествующая ей единица (но не сустав).

Здесь применима та же операция, что описана выше. Мышцы лопатки и грудной клетки остаются расслабленными, «суставы грудной клетки» (примерно там, где реберные кости соединяются с позвоночником) в целом вращаются взад и вперед на 1 дюйм (там не так много места для вращения), вызывая плечевой сустав. чтобы переместить эти 3 дюйма туда и сюда, но за более короткое время, скажем, за 0,2 единицы времени. Коэффициент увеличения плечевого сустава = 2,5 (0,5/0,2). Дополнительный импульс добавляет к «броскам» плечевого сустава туда-сюда 3 дюйма, что, в свою очередь, «бросает» локтевой сустав туда-сюда на 1 фут. Суммарный коэффициент увеличения для локтевого сустава = 5 (2*2,5). Обратите внимание, что полная протяженность удара не была нарушена (представленная расстоянием в 1 фут, которое все еще проходит локтевой сустав), в то время как скорость увеличилась в 5 раз (комбинированный коэффициент увеличения).

чтобы переместить эти 3 дюйма туда и сюда, но за более короткое время, скажем, за 0,2 единицы времени. Коэффициент увеличения плечевого сустава = 2,5 (0,5/0,2). Дополнительный импульс добавляет к «броскам» плечевого сустава туда-сюда 3 дюйма, что, в свою очередь, «бросает» локтевой сустав туда-сюда на 1 фут. Суммарный коэффициент увеличения для локтевого сустава = 5 (2*2,5). Обратите внимание, что полная протяженность удара не была нарушена (представленная расстоянием в 1 фут, которое все еще проходит локтевой сустав), в то время как скорость увеличилась в 5 раз (комбинированный коэффициент увеличения).

Таким же образом можно рассуждать и о других предшествующих суставах/единицах, например, о области таза (представленной нижним центром).

Короче говоря, легче достичь и поддерживать высокую скорость, ускоряясь на небольшом расстоянии и колеблясь в небольшом объеме внутри, и передавая скорость и, следовательно, силу чередующимся ударам с умножающим рычагом, представленным коэффициентом увеличения.

Интересно, я также предлагаю, что колеблющаяся грудная клетка на самом деле находится в том же состоянии, что и при работе в Biu Jee, за исключением того, что локоть не перемещается назад к верхнему центру, чтобы создать эффект закручивания (см. пост Закручивание: Активная грудная клетка, вращающаяся вокруг плечевого сустава (подробнее). Таким образом, чтобы достичь высокой скорости для непрерывного удара кулаком, очень правдоподобный способ — сначала открыть грудную клетку, практикуя Биу Джи.

Тест для вас: сколько ударов нанес Сифу в отснятом материале? И за сколько секунд?

2020.05.16

Нравится:

Нравится Загрузка…

ТЕОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОММАРГИНАЛЬНЫХ РЕБЕР В РАКОВИНАХ МОЛЛЮСКОВ ПУТЕМ РЕГУЛЯТИВНЫХ КОЛЕБАНИЙ | Журнал изучения моллюсков

Фильтр поиска панели навигации Journal of Molluscan StudiesЭтот выпускВодная биологияБеспозвоночныеКнигиЖурналыOxford Academic Термин поиска мобильного микросайта

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации Journal of Molluscan StudiesЭтот выпускВодная биологияБеспозвоночныеКнигиЖурналыOxford Academic Термин поиска на микросайте

Расширенный поиск

Журнальная статья

МОЛОТОК ОЙВИНД

МОЛОТ ОЙВИНДА

Ищите другие работы этого автора на:

Оксфордский академический

Google ученый

Journal of Molluscan Studies , том 66, выпуск 3, август 2000 г. , страницы 383–392, https://doi.org/10.1093/mollus/66.3.383

, страницы 383–392, https://doi.org/10.1093/mollus/66.3.383

Опубликовано:

01 августа 20050 9008 История статьи

Получено:

4 октября 1999 г.

Принято:

10 января 2000 г.

Опубликовано:

01 августа 2000 г.

Фильтр поиска панели навигации Journal of Molluscan StudiesЭтот выпускВодная биологияБеспозвоночныеКнигиЖурналыOxford Academic Термин поиска мобильного микросайта

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации Journal of Molluscan StudiesЭтот выпускВодная биологияБеспозвоночныеКнигиЖурналыOxford Academic Термин поиска на микросайте

Advanced Search

Процессы роста, ответственные за коммаргинальные ребра у моллюсков (концентрические у двустворчатых моллюсков, радиальные у аммоноидей), еще не известны, хотя было предложено несколько различных механизмов. Простейшим объяснением может быть то, что такие ребра образуются в результате колебаний в регулярной системе с участием чисто механических факторов. Представлена математическая модель, показывающая, как простая система регулирования может производить реибы. Если эта гипотеза верна, это означает, что коммаргинальные ребра будут почти неизбежно развиваться в любой группе моллюсков с панцирем, если только они не являются избирательно невыгодными.

Простейшим объяснением может быть то, что такие ребра образуются в результате колебаний в регулярной системе с участием чисто механических факторов. Представлена математическая модель, показывающая, как простая система регулирования может производить реибы. Если эта гипотеза верна, это означает, что коммаргинальные ребра будут почти неизбежно развиваться в любой группе моллюсков с панцирем, если только они не являются избирательно невыгодными.

Малакологическое общество Лондона

Малакологическое общество Лондона

Скачать все слайды

Реклама

Цитаты

Альтметрика

Дополнительная информация о метриках

Оповещения по электронной почте

Оповещение об активности статьи

Предварительные уведомления о статьях

Оповещение о новой проблеме

Оповещение о текущей проблеме

Получайте эксклюзивные предложения и обновления от Oxford Academic

Ссылки на статьи по телефону

Последний

Самые читаемые

Самые цитируемые

Половой диморфизм восточноазиатской пресноводной улитки Semisulcospira libertina

Заполнение пробела: новая филогения и классификация хемосимбиотического двустворчатого семейства Lucinidae с молекулярными данными для 73% живых родов

Выявление морфологического совпадения каменных улиток Pyramidula saxatilis (Hartmann, 1842) и P. pusilla (Vallot, 1801)

pusilla (Vallot, 1801)

Генетические доказательства множественного спаривания и смешивания сперматозоидов нескольких самцов в семеприемниках самок японского летучего кальмара (Todarodes pacificus)

Филогения и биогеография современных и вымерших Fusulus (Stylommatophora: Clausiliidae)

Объявление

руководство по использованию ВЧОВ у новорожденных

Высокочастотная осцилляторная вентиляция (ВЧВВ) использует быструю скорость вентиляции с малыми дыхательными объемами (часто меньше анатомического мертвого пространства) и активными фазами вдоха И выдоха. К альвеолам прикладывается постоянное расширяющее давление в дыхательных путях, которое направлено на максимизацию функциональной остаточной емкости и согласование вентиляции/перфузии, на которое с высокой скоростью накладываются небольшие дыхательные объемы.

Целью использования HFOV является уменьшение повреждения легких, связанного с ИВЛ, когда для поддержания адекватного газообмена требуется высокое давление и объем в дыхательных путях в обычных режимах вентиляции. При раннем начале высокочастотная осцилляторная вентиляция может улучшить оксигенацию и снизить риск повреждения легких у новорожденных и детей грудного возраста.

При раннем начале высокочастотная осцилляторная вентиляция может улучшить оксигенацию и снизить риск повреждения легких у новорожденных и детей грудного возраста.

2.1 Patient selection

2.2 Going on to HFOV

2.3 Adjusting the MAP for optimal lung recruitment – “Recruitment Manoeuvre”

2.4 Ventilation

2.5 Use of chest x-ray

2.6 Другие поддерживающие меры

2.7 Внесение коррективов после установки на HFOV

2.8 Отлучение от груди

2.9 Особые обстоятельства

2.10 Возможные осложнения — ВЧОВ

2.1 Отбор пациентов

ВЧОВ можно использовать в качестве альтернативы традиционной вентиляции при ряде заболеваний. HFOV может использоваться в качестве «спасательной терапии», когда адекватная оксигенация и/или вентиляция не могут быть достигнуты при ЦМВ. В качестве альтернативы можно использовать HFOV, чтобы свести к минимуму повреждение легких, избегая использования высокого давления на вдохе или FiO 2 при ЦМВ.

В качестве альтернативы можно использовать HFOV, чтобы свести к минимуму повреждение легких, избегая использования высокого давления на вдохе или FiO 2 при ЦМВ.

Конкретные условия заболевания, при которых HFOV может быть уместным, включают заболевания легких в:

- Неонатальный респираторный дистресс-синдром (РДС)

- Хроническая болезнь легких недоношенных

- Синдром аспирации мекония (MAS)

- Врожденная диафрагмальная грыжа (ВДГ)

- Неонатальный синдром утечки воздуха с интерстициальной эмфиземой легких

- Пневмония

- Легочное кровотечение

- Гипоплазия легких

2.2 Переход к HFOV

Пожалуйста, обсудите решение о начале HFOV с лечащим консультантом.

Предварительные проверки:

- Перед переводом на HFOV убедитесь, что артериальное давление и внутрисосудистый объем адекватны, поскольку артериальное давление может быстро падать, особенно у детей с проблемами перфузии при сепсисе/НЭК.

Рассмотрите возможность увеличения объема, чтобы избежать резкого падения сердечного выброса. Если АД не улучшается после восполнения объема, рассмотрите возможность начала инотропной поддержки.

Рассмотрите возможность увеличения объема, чтобы избежать резкого падения сердечного выброса. Если АД не улучшается после восполнения объема, рассмотрите возможность начала инотропной поддержки. - Рассмотреть инвазивный мониторинг АД, если это возможно.

- Коррекция метаболического ацидоза.

- Утечка ЭТТ — рассмотрите возможность увеличения размера трубки ЭТТ

Исходные настройки:

Начальные настройки будут назначены медицинским персоналом, однако следует руководствоваться следующим:

- Среднее давление в дыхательных путях (САД): Обычно начальное САД устанавливается на 2-3 см выше текущего ЦМВ среднее давление в дыхательных путях. Однако для достижения оптимального рекрутмента легких оператор должен быть готов начать маневр рекрутмента — см. раздел 2.3.

- Типичный рабочий диапазон MAP составляет от 10 до 16 см·ч3O. Если требуются более высокие MAP, например, при тяжелом заболевании легких с очень плохой растяжимостью легких, то их следует использовать с осторожностью и под тщательным контролем, чтобы избежать чрезмерного растяжения и утечки воздуха.

В ситуациях сильного улавливания газа или утечки воздуха может быть выбрано более низкое значение MAP

В ситуациях сильного улавливания газа или утечки воздуха может быть выбрано более низкое значение MAP - Амплитуда (ΔP): Установите амплитуду ( ΔP ) приблизительно в два раза больше значения MAP, достаточного для того, чтобы увидеть «покачивание» грудной клетки от уровня соска до пупка. Начальная амплитуда, необходимая для достижения адекватного «покачивания», может быть со временем уменьшена после первоначального рекрутирования легких во избежание гипокарбии.

- Типичные рабочие диапазоны для ΔP (амплитуды) составляют от 20 до 30 Гц. Более высокое ΔP (амплитуда) следует использовать с осторожностью только при тяжелых заболеваниях легких.

- Частота / Герц : Установите соответствующую частоту/герц (определяется легочной патологией и клиническим состоянием): Обычно частота устанавливается на 10 Гц. Более низкие частоты могут использоваться при тяжелых заболеваниях легких с плохим клиренсом CO 2 , особенно у доношенных детей.

- Соотношение вх.:вх.: Соотношение вх.:вх. обычно составляет 1:1 и не изменяется, за исключением особых обстоятельств (например, сильное улавливание газа).

Другие соображения

- Установите соответствующий FiO 2 и титруйте в соответствии с реакцией пациента и желаемым диапазоном насыщения кислородом.

- Получите анализ газов крови в течение 20-30 минут и при необходимости отрегулируйте настройки.

- Сделайте рентген грудной клетки после начала HFOV, чтобы определить расширение легких, в идеале в течение одного часа. Рентген должен показать около 8 реберных промежутков

Ожидайте остаться с ребенком и внести коррективы в MAP и ΔP (амплитуда) в первые минуты первого часа начала HFOV, на основе оксигенации, CO 2 Клиренс, гемодинамика (АД) и рентгенограмма грудной клетки.

2.3 Регулировка среднего артериального давления для оптимального рекрутирования легких – «Маневр рекрутмента»

В начале HFOV полезно убедиться, что достигнут оптимальный объем легких (как обсуждалось ранее). MAP используется для достижения и поддержания максимального набора альвеол. Как недораздувание, так и чрезмерное раздувание легких будут давать субоптимальную оксигенацию.

MAP используется для достижения и поддержания максимального набора альвеол. Как недораздувание, так и чрезмерное раздувание легких будут давать субоптимальную оксигенацию.

- На практике это может включать «маневр рекрутинга»: т. е. ступенчатое увеличение среднего давления на 1–2 см вод. ст. 2 O при мониторинге реакции (оксигенация, клиренс CO 2 , АД). Обычно САД увеличивается каждые 5–10 минут, но в зависимости от клинического состояния может потребоваться более быстрое увеличение САД, каждые 1–2 минуты (например, у ребенка с тяжелой проблемой оксигенации и коллапсом легкого). ).

- После точки чрезмерного надувания (критического давления открытия) оксигенация больше не будет улучшаться (и может ухудшиться). MAP затем следует снова уменьшить до 2-4 см вод. ст. 2 O ниже этого критического давления открытия. Теперь вы выполнили «маневр рекрутмента» и при том же САД добились большего объема легких и улучшения газообмена.

- Повторно проверьте газ крови через 20 минут после внесения изменений.

Легко вызвать гипокарбию с помощью HFOV. MAP оказывает очень незначительное влияние на клиренс CO 2 у младенцев с адекватным раздуванием легких, но может вызвать быстрое падение PaCO 2 во время рекрутмента легких. ( NB – такие быстрые падения CO 2 можно предсказать по значительному увеличению измерения дыхательного объема (VThf). Этот параметр полезно отслеживать в процессе найма — см. раздел 2.4) .

Легко вызвать гипокарбию с помощью HFOV. MAP оказывает очень незначительное влияние на клиренс CO 2 у младенцев с адекватным раздуванием легких, но может вызвать быстрое падение PaCO 2 во время рекрутмента легких. ( NB – такие быстрые падения CO 2 можно предсказать по значительному увеличению измерения дыхательного объема (VThf). Этот параметр полезно отслеживать в процессе найма — см. раздел 2.4) . - Типичный рабочий диапазон для среднего артериального давления составляет от 10 до 16. Если требуются более высокие значения среднего артериального давления, например, при тяжелом заболевании легких с очень плохой растяжимостью легких, их следует использовать с осторожностью и под тщательным контролем, чтобы избежать перерастяжения и утечки воздуха.

2.4 Вентиляция

Вентиляция (CO 2 зазор) в HFOV контролируется DP (амплитуда) для заданного уровня раздувания легких. На него также влияет частота колебаний (Гц). Уменьшение частоты может привести к значительному увеличению элиминации CO 2 и не должно выполняться без обсуждения с лечащим консультантом.

На него также влияет частота колебаний (Гц). Уменьшение частоты может привести к значительному увеличению элиминации CO 2 и не должно выполняться без обсуждения с лечащим консультантом.

В ответ на pCO 2 измерения корректируют DP (амплитуду) с шагом 2-4.:

- Повышение Δ P (амплитуда) в ответ на повышенный pCO 2

- Уменьшить Δ P (амплитуда) в ответ на низкий pCO 2

Типичные рабочие диапазоны для ΔP (амплитуда) составляют от 20 до 30 см H 2 O. Более высокие ΔP (амплитуда) следует использовать с осторожностью только при тяжелых заболеваниях легких.

Всегда наблюдайте за стенкой грудной клетки, чтобы убедиться, что она все еще вибрирует. Повторно проверьте газ крови через 20 минут после внесения изменений.

Параметр вентиляции во время HFOV

CO в конце выдоха 2 Мониторинг не работает во время HFOV, и другие тенденции в вентиляционных параметрах должны отслеживаться и записываться.

- Дыхательный объем (VThf): VThf обычно составляет около 2 мл/кг, хотя более важным может быть мониторинг тенденций, а не абсолютных значений.

VThf сильно зависит от внутреннего диаметра эндотрахеальной трубки. Когда HFOV используется без гарантированного объема, уменьшение внутреннего диаметра интубационной трубки вдвое (например, из-за секрета) увеличит сопротивление в 16 раз и заметно уменьшит дыхательный объем. Небольшое увеличение сопротивления также очевидно при использовании более длинных интубационных трубок. VThf также зависит от ΔP (амплитуды), частоты и отношения I:E, установленных для пациента.

(Примечание: когда HFOV используется с VG, вентиляторы, которые вносят изменения в DP, чтобы попытаться поддерживать дыхательный объем; , однако в настоящее время доказательства все еще развиваются и изучаются у новорожденных . См. раздел 3.8 для более подробной информации.

- DCO 2 (Коэффициент транспортировки газа): Выводится с использованием дыхательного объема и частоты ( DCO 2 = частота x (дыхательный объем ) 2 .

Он варьируется для каждого ребенка в зависимости от по массе тела, заболеваниям и частоте колебаний HFOV.DCO 2 Требования ниже, если ребенок дышит спонтанно и способствует собственной вентиляции легких. Как и в случае с VThf, более высокие значения DCO 2 связаны с лучшим клиренсом CO 2 , но это следует использовать для отслеживания тенденций, а не для определения конкретного значения. Также следует учитывать клиническое состояние ребенка и другие параметры. В следующей таблице приведены ориентировочные значения DCO 2 (мл 2 /кг 2 /с), необходимые для детей с любым заданным весом.

Он варьируется для каждого ребенка в зависимости от по массе тела, заболеваниям и частоте колебаний HFOV.DCO 2 Требования ниже, если ребенок дышит спонтанно и способствует собственной вентиляции легких. Как и в случае с VThf, более высокие значения DCO 2 связаны с лучшим клиренсом CO 2 , но это следует использовать для отслеживания тенденций, а не для определения конкретного значения. Также следует учитывать клиническое состояние ребенка и другие параметры. В следующей таблице приведены ориентировочные значения DCO 2 (мл 2 /кг 2 /с), необходимые для детей с любым заданным весом.

Вес (кг) | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 |

DCO 2 (мл 2 /кг 2 /с) | 10 | 40 | 160 | 360 |

2. 5 Использование рентгенографии органов грудной клетки

5 Использование рентгенографии органов грудной клетки

Не существует золотого стандарта клинического исследования объема легких. CXR может помочь в оценке раздувания легких. Получите CXR в течение первых 30 минут после начала HFOV и рассмотрите возможность повторения в течение первых 12 часов. После этого рассмотрите возможность повторения рентгенографии при острых изменениях состояния ребенка. Частая рентгенография может потребоваться при установлении рекрутмента, но ее можно проводить реже после стабилизации или осторожного отлучения от груди

Рентгенограмма должна подтвердить, что диафрагма находится между 8-м и 9-мзадние ребра для оптимального надувания легких.

На избыточное давление указывают:

- Диафрагма на 10+ ребрах

- Межреберное выпячивание легких

- Плоская диафрагма

- Тонкий силуэт сердца

На недоразвитие указывают:

- Легочные поля с участками коллапса/консолидации

- Легочные поля расширены менее чем до 6-го ребра сзади

- Высокая диафрагма

В определенных ситуациях, таких как неоднородное заболевание легких с коллапсом одной стороны легкого, вам, возможно, придется допустить небольшое перерастяжение здорового легкого, чтобы стимулировать рекрутирование другой стороны.

2.6 Другие поддерживающие меры

Обеспечить оптимизацию сопутствующих аспектов лечения, включая может быть важным при тяжелом заболевании легких)

Потеря объема легких при отключении ЭТТ, например. аспирация:

Если HFOV на короткое время прерывается (например, из-за отключения аппарата ИВЛ, аспирации ЭТТ), то может иметь место потеря объема легких из-за падения среднего артериального давления. В это время может потребоваться маневр рекрутмента для восстановления объема легких и оптимизации оксигенации и вентиляции. Использование встроенной аспирации, где это возможно, также может предотвратить это.

2.7 Внесение корректировок после установки на HFOV:

↓ Заказ на покупку 2 / Плохая оксигенация | ↑ Заказ на покупку 2 /Избыточная оксигенация | ↑ PCO 2 /Под вентиляцией | ↓ PCO 2 /Вентиляция |

Увеличить FiO 2 | Уменьшить FiO 2 | Увеличение ΔP (амплитуда) | Уменьшение ΔP (амплитуда) |

Увеличить MAP* |

| Уменьшить частоту** (1-2 Гц), если амплитуда максимальна | Увеличьте частоту** (1-2 Гц), если амплитуда минимальна |

*Рассмотрим маневра по найму — обсудить с консультантом

** Изменения в частоте следует вносить только после обсуждения с консультантом

Усадьба во время HFOV:

Low PO 2 :69 Low PO 2 :69 . High PCO 2 : Учитывать: 2.8 Отлучение от груди Отлучение от груди в первую очередь происходит за счет снижения среднего артериального давления по мере улучшения растяжимости, однако может также потребоваться регулировка DP +/- частота (Гц), поскольку клиренс CO 2 улучшается, чтобы избегать гипокарбии. 2.9 Особые обстоятельства : Меньшее АД во многих случаях минимизирует утечку воздуха. 2.10 Возможные осложнения – HFOV 3.1 Цели HFOV 3. 3.3 Mechanisms of Lung Injury 3.4 Conventional ventilation vs HFOV: Fundamental Differences 3.5 Mechanism of Gas Transport in HFOV 3.6 Determinants of gas exchange in HFOV 3.7 Optimal Ventilation Strategy 3.8 HFOV с гарантированным объемом (HFOV-VG) 3.1 Цели HFOV 3,2 Терминология Среднее давление в дыхательных путях — непрерывное давление растяжения, измеренное в CM 2 0 АМПЛИТА/ D . Частота — скорость, с которой доставляются колебания. Выражается в герцах, где 1 герц = 60 вдохов в минуту Функциональная остаточная емкость — объем воздуха, находящийся в легких в конце выдоха Мертвое пространство — воздух в носу, рту, гортани, трахее , бронхи и бронхиолы, где воздух не соприкасается с альвеолами легких, т.е. та часть дыхательного объема, которая не участвует в газообмене 3.3 Механизмы повреждения легких Теории вентилятора, вызванного повреждением легких: Volutrauma Использование больших приливных объемов для достижения авиакатационного вентилятора. Это механическое повреждение вызывает утечку жидкости, белка и крови в дыхательные пути, альвеолы и интерстициальную ткань легких и приводит к прогрессирующей дыхательной недостаточности. Ателектотравма Относится к повреждению, причиняемому единице легкого повторяющимся открытием и закрытием альвеол. Это открытие, коллапс и повторное открытие альвеол вызывает поверхностные силы, которые могут повредить поверхностный эпителий дыхательных путей. Баротравма Механическое повреждение дыхательных путей в результате применения высокого положительного давления в дыхательных путях Кислородная токсичность развитие ретинопатии недоношенных. Неудаленные свободные радикалы кислорода оказывают прямое воздействие на клетки легочного эпителия, что приводит к повреждению клеточной мембраны. Легкие в ответ на это повреждение пытаются регенерировать, но восстановление носит фиброзный характер, что типично для хронического заболевания легких у недоношенных детей. 3.4 Традиционная вентиляция и ВЧОВ: основные различия ВЧОВ включает применение формы волны давления поверх непрерывного давления растяжения . Во время HFOV альвеолы остаются открытыми за счет постоянного расширяющего давления (среднее давление в дыхательных путях: MAP) и не подвергаются большим колебаниям давления и объема , вызывая травматический цикл «надувать-сдувать» для поддержания газообмена (рис. 1). В отличие от обычной вентиляции альвеолы открываются и закрываются при каждом вдохе, и для перемещения относительно больших объемов газа требуются большие колебания давления (PIP/PEEP), чтобы обеспечить адекватный газообмен. Рис. 1. Кривая вентиляции при традиционной вентиляции (PCV = вентиляция с контролируемым давлением) и HFOV. (Воспроизведено из Chan KP, Stewart TE, Mehta S. Высокочастотная осцилляторная вентиляция для взрослых пациентов с ОРДС. В HFOV оксигенация отделена от вентиляции, и каждый можно управлять независимо. Оксигенация определяется по вдыхаемому FiO 2 и рекрутированию легких, которое определяется MAP. Клиренс углекислого газа (то есть вентиляция) контролируется отдельно дыхательным объемом, который зависит от частоты колебаний (количество колебаний в минуту) и амплитуды волны ΔP (амплитуда). Согласно Кокрейновскому обзору (2015 г.), есть данные о том, что использование факультативной HFOV по сравнению с CV приводит к небольшому снижению риска ХЗЛ, но доказательства ослабевают из-за непостоянства этого эффекта в исследованиях. Вероятно, многие факторы, связанные как с самим вмешательством, так и с индивидуальным пациентом, взаимодействуют сложным образом. Кроме того, преимущество может быть нейтрализовано повышенным риском острой утечки воздуха. В некоторых исследованиях наблюдались неблагоприятные эффекты на краткосрочные неврологические исходы, но в целом эти эффекты не являются значительными. 3.5 Механизм транспорта газа при HFOV Транспорт газа при HFOV считается сложным и осуществляется за счет комбинации следующих механизмов (см. также рисунок 2): Рисунок 2: Предлагаемые механизмы транспортировки газа в HFOV (воспроизведенный из Slutsky, AS, Drazen, JM вентиляция с небольшими приливными томами. Важно понимать, что при HFOV давление, установленное в аппарате ИВЛ и подаваемое в ЭТ-трубку, отличается от давления, достигающего альвеол. Приблизительно 10 % ΔP (амплитуды), подаваемой через эндотрахеальную трубку, передается на терминальные бронхиолы и альвеолы по сравнению с 90% of PIP transmission during conventional ventilation (Figure 3) Figure 3: Reduction in HFOV waveform along respiratory tree (Reproduced from Rajiv P K . 3.6 Детерминанты газообмена при HFOV Детерминанты оксигенации и клиренса CO 2 (вентиляции) во время HFOV подробно обсуждаются ниже и резюмируются на Рисунке 4. Figure 4: Ventilation parameters and effect on oxygenation and ventilation in HFOV and conventional ventilation (CMV) (Reproduced from Royal Children’s Hospital, Melbourne Newborn Services Guidelines – 2014) Determinants оксигенации в HFOV Оксигенация определяется объемом легких и доставляемой концентрацией кислорода (FiO 2 ). Настройка среднего давления в дыхательных путях (MAP) на HFOV используется для изменения объема легких путем рекрутирования ателектатических легочных единиц и оптимизации площади альвеолярной поверхности для газообмена. Считается, что MAP действует как постоянное растягивающее давление (CDP) на альвеолы. Determinants of ventilation ( CO 2 clearance) in HFOV In conventional ventilation modes CO 2 clearance is determined by minute ventilation which is: minute volume tidal volume x частота. Эквивалентом минутного объема HFOV является коэффициент переноса газа или DCO 2 . При ВЧОВ СО 2 клиренс определяется по амплитуде (ΔP) (амплитуда) и частоте (измеряется в герцах): 3.7 Стратегия оптимальной вентиляции Успешное применение HFOV зависит от вентиляции с задействованным легким, известной как стратегия открытого легкого или стратегия большого объема легких. Непрерывное давление растяжения (MAP) во время HFOV рекрутирует легкое, если в начале прикладывается достаточное давление, чтобы открыть большинство легочных единиц, и сохраняет объем, если поддерживается достаточное давление, чтобы удерживать большинство легочных единиц открытыми. Другими словами, цель стратегии открытого легкого состоит в том, чтобы открыть коллапсированные альвеолы для газообмена, а затем найти минимально возможное среднее артериальное давление, которое будет держать их открытыми. «Искусство» HFOV связано с достижением и поддержанием оптимального раздувания легких. Оптимальная оксигенация достигается постепенным увеличением среднего артериального давления для набора объема легких и мониторингом влияния на артериальную оксигенацию. Цель состоит в том, чтобы добиться максимального рекрутирования альвеол, не вызывая чрезмерного растяжения легких. Оптимизация раздувания легких с помощью MAP: Полезно рассматривать HFOV как движение легкого по одной петле гистерезиса с постоянным давлением и объемом (рис. Рисунок 5. Отношение давления к объему в легких, демонстрирующее оптимальный диапазон давления при максимальном рекрутировании легких (объем легких) Рисунок 6: Соотношение давление-объем в легком, демонстрирующее различные стадии раздувания легких, подробно описанные ниже в точках A, B, C и D

выше)

выше)

е. на Вапотерм или СИПАП. В качестве альтернативы пациенты могут быть переведены на обычную вентиляцию перед экстубацией. При переходе на обычную вентиляцию установите соответствующий PEEP, а затем выберите PIP, чтобы получить MAP на 1–2 см вод. ст. ниже настройки HFOV.

е. на Вапотерм или СИПАП. В качестве альтернативы пациенты могут быть переведены на обычную вентиляцию перед экстубацией. При переходе на обычную вентиляцию установите соответствующий PEEP, а затем выберите PIP, чтобы получить MAP на 1–2 см вод. ст. ниже настройки HFOV.

Снижение сердечного выброса представляет особый риск при начале ВЧОВ у младенцев, когда центральное венозное давление уже может быть низким, например, при сепсисе, НЭК, низком внутрисосудистом объеме. Таким пациентам может потребоваться увеличение объема до начала HFOV 2 Терминология

2 Терминология  . Это мера давления, которое вентилятор использует для подачи воздуха в контур. ΔP (амплитуда) создает колебания, наблюдаемые в HFOV.

. Это мера давления, которое вентилятор использует для подачи воздуха в контур. ΔP (амплитуда) создает колебания, наблюдаемые в HFOV.

В большинстве аппаратов ИВЛ активны как циклы вдоха, так и циклы выдоха, т. е. газ вталкивается и выталкивается. Альтернативным средством создания колебаний является прерывание потока.

В большинстве аппаратов ИВЛ активны как циклы вдоха, так и циклы выдоха, т. е. газ вталкивается и выталкивается. Альтернативным средством создания колебаний является прерывание потока. Chest. 2007; 131(6):1907-1916.)

Chest. 2007; 131(6):1907-1916.)  Большинство испытаний, сообщающих о долгосрочных результатах, не выявили каких-либо различий.

Большинство испытаний, сообщающих о долгосрочных результатах, не выявили каких-либо различий. Это приводит к большему смешиванию газов с меньшими дыхательными объемами.

Это приводит к большему смешиванию газов с меньшими дыхательными объемами. Essentials of Neonatal Ventilation 2010)

Essentials of Neonatal Ventilation 2010)  Цель маневров рекрутмента в HFOV состоит в том, чтобы открыть ателектатические легочные единицы для газообмена, а затем найти минимально возможное среднее давление в дыхательных путях, чтобы держать их открытыми (см. Стратегия оптимальной вентиляции ниже)

Цель маневров рекрутмента в HFOV состоит в том, чтобы открыть ателектатические легочные единицы для газообмена, а затем найти минимально возможное среднее давление в дыхательных путях, чтобы держать их открытыми (см. Стратегия оптимальной вентиляции ниже) Чем выше ΔP (амплитуда), тем больше смещение газа, т. е. дыхательный объем. Увеличение DP (амплитуда) должно привести к увеличению дыхательного объема и увеличению удаления CO 2 .

Чем выше ΔP (амплитуда), тем больше смещение газа, т. е. дыхательный объем. Увеличение DP (амплитуда) должно привести к увеличению дыхательного объема и увеличению удаления CO 2 .

5). Используя принципы отношения P/V, рекрутирования легких и оптимального диапазона объема легких, мы можем применить их для оптимизации объема легких и оксигенации (рис. 6).

5). Используя принципы отношения P/V, рекрутирования легких и оптимального диапазона объема легких, мы можем применить их для оптимизации объема легких и оксигенации (рис. 6).

(Воспроизведено из Королевского госпиталя принца Альфреда, Руководство по обслуживанию новорожденных в Сиднее, 2006 г.)

Точка A на рисунке: недостаточное надувание: В этот момент легкое недостаточно накачано, ЛСС будет высоким и относительно большая амплитуда вызовет лишь небольшие изменения громкости. Клинически это проявляется как высокая потребность в кислороде с ограниченной вибрацией грудной клетки. CO 2 зазор также уменьшен.

CO 2 зазор также уменьшен.

Точка B на рисунке: Оптимальная инфляция набора: После раскрытия легкого с более высоким средним артериальным давлением меньшая амплитуда приведет к большему изменению объема. Клинически это проявляется улучшением оксигенации (снижение потребности в кислороде) и хорошей вибрацией грудной клетки, что приводит к улучшению клиренса CO 2 . PVR также будет ниже.

Точка C на рисунке: Чрезмерное надувание: В этот момент избыточное среднее артериальное давление привело к чрезмерному надуванию легкого. Оксигенация и клиренс CO2 начнут ухудшаться, а ЛСС увеличится, что приведет к сердечно-сосудистым нарушениям. Это самая опасная точка в HFOV, и ее следует избегать любой ценой. Это трудно определить клинически, потому что потребность в кислороде может оставаться низкой, хотя в конечном итоге она будет расти, а снижение вибрации грудной клетки легко не заметить. Рентген грудной клетки может быть полезен для выявления гиперинфляции.

Рентген грудной клетки может быть полезен для выявления гиперинфляции.

Точка D на рисунке: Оптимальное надувание : Целью должно быть перемещение легких ребенка из точки B в точку D, минуя точку C (как показано стрелкой, отмеченной *** на рисунке 2). Достигнув оптимального раздувания легких путем медленного снижения среднего артериального давления, можно будет поддерживать такое же раздувание легких, оксигенацию и вентиляцию легких при более низком среднем артериальном давлении. Если среднее артериальное давление снижено слишком сильно, потребность в кислороде снова начнет расти

Оптимизация вентиляции:

- Это контролируется в основном путем регулировки амплитуды (DP) для достижения оптимального pCO 2 . Хотя амплитуда (DP) каждого вдоха кажется большой по сравнению с обычным давлением вентиляции, затухание колебаний через эндотрахеальную трубку (ETT) означает, что передаваемая амплитуда на уровне альвеол очень мала.

- Более высокая амплитуда (ΔP) увеличит дыхательный объем и, следовательно, CO 2 демонтаж.

- С увеличением частоты вентилятора импеданс легких и сопротивление дыхательных путей увеличиваются, поэтому дыхательный объем, доставляемый в альвеолы, еще больше уменьшается. Это способствует очевидному парадоксу, заключающемуся в том, что увеличение частоты вентиляторов может снизить элиминацию CO 2 , что приведет к повышению PaCO 2 , и наоборот.

3.8 HFOV с гарантией объема (HFOV-VG):

HFOV-VG позволяет врачу установить предопределенный дыхательный объем независимо от других параметров аппарата ИВЛ, таких как «частота» или «отношение вдох: выдох» ‘. Клиницист определит максимальное ΔP (амплитуда), а аппарат ИВЛ отрегулирует доставленное ΔP (амплитуда) по мере необходимости (вплоть до предварительно определенного ΔP/макс. амплитуды) для достижения установленного дыхательного объема.

HFOV-VG до сих пор широко не используется из-за недостаточности данных у новорожденных. Существуют различные исследования на животных и экспериментальных моделях легких, но Belteki et al (2019) сообщили о первом подробном анализе параметров вентиляции при использовании неонатальной HFOV-VG в течение длительных периодов времени. Они заявили, что в отличие от традиционного HFOV, вентилятор жестко контролирует VThf, в то время как ΔP (амплитуда) широко варьируется при использовании режима HFOV-VG. Использование целевого VThf с автоизменяющимся ΔP (амплитудой) может быть полезным, когда механика дыхания быстро меняется, например, после терапии сурфактантом, дренирования пневмоторакса или лечения с помощью седации и мышечной релаксации. Без VG эти события могут привести к чрезмерным колебаниям и гипокапнии, если только медицинская бригада не уменьшит ΔP (амплитуду). Несмотря на хороший общий контроль при HFOV-VG, часто наблюдается краткосрочная вариабельность VThf, которая может быть вторичной по отношению к взаимодействию пациента с вентилятором, т.

К…

К… Ежегодная заболеваемость грыжей…

Ежегодная заболеваемость грыжей…

, страницы 383–392, https://doi.org/10.1093/mollus/66.3.383

, страницы 383–392, https://doi.org/10.1093/mollus/66.3.383 Рассмотрите возможность увеличения объема, чтобы избежать резкого падения сердечного выброса. Если АД не улучшается после восполнения объема, рассмотрите возможность начала инотропной поддержки.

Рассмотрите возможность увеличения объема, чтобы избежать резкого падения сердечного выброса. Если АД не улучшается после восполнения объема, рассмотрите возможность начала инотропной поддержки. В ситуациях сильного улавливания газа или утечки воздуха может быть выбрано более низкое значение MAP

В ситуациях сильного улавливания газа или утечки воздуха может быть выбрано более низкое значение MAP

Легко вызвать гипокарбию с помощью HFOV. MAP оказывает очень незначительное влияние на клиренс CO 2 у младенцев с адекватным раздуванием легких, но может вызвать быстрое падение PaCO 2 во время рекрутмента легких. ( NB – такие быстрые падения CO 2 можно предсказать по значительному увеличению измерения дыхательного объема (VThf). Этот параметр полезно отслеживать в процессе найма — см. раздел 2.4)

Легко вызвать гипокарбию с помощью HFOV. MAP оказывает очень незначительное влияние на клиренс CO 2 у младенцев с адекватным раздуванием легких, но может вызвать быстрое падение PaCO 2 во время рекрутмента легких. ( NB – такие быстрые падения CO 2 можно предсказать по значительному увеличению измерения дыхательного объема (VThf). Этот параметр полезно отслеживать в процессе найма — см. раздел 2.4) Он варьируется для каждого ребенка в зависимости от по массе тела, заболеваниям и частоте колебаний HFOV.DCO 2 Требования ниже, если ребенок дышит спонтанно и способствует собственной вентиляции легких. Как и в случае с VThf, более высокие значения DCO 2 связаны с лучшим клиренсом CO 2 , но это следует использовать для отслеживания тенденций, а не для определения конкретного значения. Также следует учитывать клиническое состояние ребенка и другие параметры. В следующей таблице приведены ориентировочные значения DCO 2 (мл 2 /кг 2 /с), необходимые для детей с любым заданным весом.

Он варьируется для каждого ребенка в зависимости от по массе тела, заболеваниям и частоте колебаний HFOV.DCO 2 Требования ниже, если ребенок дышит спонтанно и способствует собственной вентиляции легких. Как и в случае с VThf, более высокие значения DCO 2 связаны с лучшим клиренсом CO 2 , но это следует использовать для отслеживания тенденций, а не для определения конкретного значения. Также следует учитывать клиническое состояние ребенка и другие параметры. В следующей таблице приведены ориентировочные значения DCO 2 (мл 2 /кг 2 /с), необходимые для детей с любым заданным весом.